國道公路警察局電話的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JimLovell寫的 阿波羅13號 可以從中找到所需的評價。

另外網站國道事故快速報案「一鍵找到紅斑馬」 - 生活- 自由時報電子報也說明:國道 高速公路局副局長吳木富說,高公局現在與警政署合作,於1968App建置一鍵報案功能,只要10秒就能找到最近的國道公路警察大隊,縮短3至5分鐘報案 ...

國立臺灣大學 政治學研究所 彭錦鵬所指導 劉宜秀的 臺灣警察人員育嬰假申請意願之研究 (2021),提出國道公路警察局電話關鍵因素是什麼,來自於育嬰假、留職停薪津貼、育嬰留停、親職照顧、警察、行為經濟學、計畫行為理論。

而第二篇論文國立臺北大學 公共行政暨政策學系碩士在職專班 陳金貴所指導 李嘉玲的 公務人員對退休金改革之觀點及其對組織承諾影響之研究-以臺北市區公所為例 (2019),提出因為有 退休金改革、組織承諾的重點而找出了 國道公路警察局電話的解答。

最後網站台中市警察局則補充:... 臺中市潭子區豐興路1段500號交通位置圖(含交通資訊)電話:04-23289100 ... 縣市政府或國道公路警察局連絡,或洽詢本局交通警察大隊(04)23293337, ...

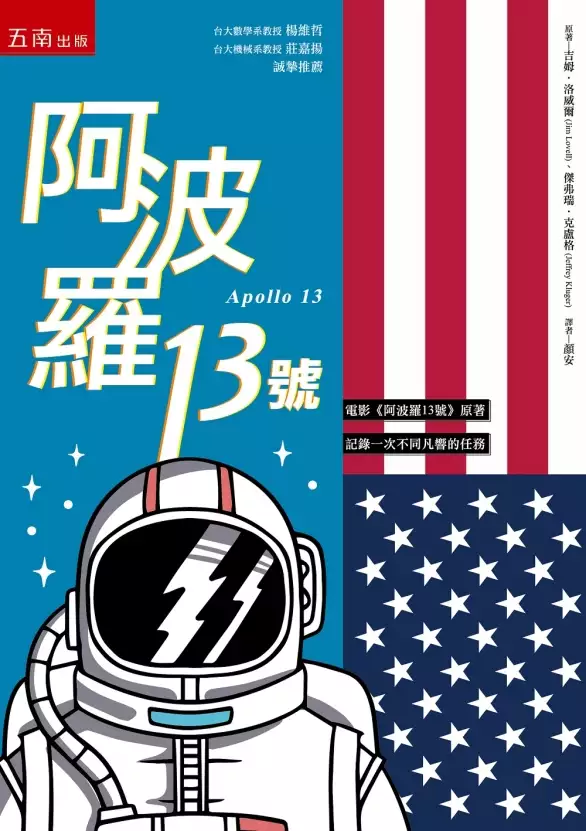

阿波羅13號

為了解決國道公路警察局電話 的問題,作者JimLovell 這樣論述:

人類何時將重返月球?何時能登陸火星?觀往以知來,看半個世紀前的太空英雄如何在外太空奮鬥求生,用智慧和勇氣挑戰科技的極限。 一九七○年四月,阿波羅太空計畫的鼎盛時期,航太總署派遣洛威爾等三人駕駛阿波羅13號,執行美國的第三次登月任務。任務第三天,不明原因的爆炸重創太空船,造成大量氧氣和電力損失,太空人被迫進入登月艙暫避。故事的焦點不只在太空船,也寫出控制中心人員的殫精竭慮,寫出洛威爾親人的牽掛之情。在全國矚目之下,太空人與地面人員緊密配合,克服萬難而最終化險為夷。雖然這趟任務沒能成功登月,但太空船指揮艙落海的那一刻,真可說是光榮返航。 本書原著出版於一

九九四年,隔年同名電影上映,是一個以暢銷書改編成賣座電影的成功案例。今年阿波羅13號任務屆滿五十週年,太空事業正走向商業化,進入一個嶄新的時代。二十世紀初萊特兄弟發明飛機的時候,也是像探險家一樣,冒著生命危險走在科技發展的浪尖上;如今每天都有千千萬萬的旅客乘著客機往來世界各地,飛行早已是既方便又舒適的交通手段。或許在不久的將來,飛離地球也會變得稀鬆平常。

國道公路警察局電話進入發燒排行的影片

【智翔的議會質詢-警察局(4/15)】

#有效的匿名諮商讓需求被看見

昨天在消防局的質詢中,智翔提醒「創傷後壓力症候群(PTSD)」可能對消防、警察人員造成的結果,以及現行的心理輔導機制可能因沒有匿名保護,導致效果有限。

身處第一線的警察,可能會面臨自殺、兇殺案等重大刑案,或瓦斯氣爆現場等,有時對心理造成的影響不會馬上顯露出來,也有可能隨著時間,累積出更多問題。

現有的心理輔導機制,由於沒有匿名的設計,讓有需求的人深怕接受心理輔導會被貼上「懦弱」的標籤,或是可能被長官過度的關切,進而遭到調職,反而無助壓力的釋放,雖然局長稱不會刻意去詢問何者有接受心理輔導,但智翔認為匿名就是要做全套,長官只需看到最後的統計數據即可,不需要知道「誰」去尋求協助。

因此智翔建議警察局可以先試辦看看,研擬匿名心理諮商機制,且是面對面的諮商,而非僅用電話,鼓勵更多需求者接受諮商,第一線的警察若能降低更多心理壓力,對接受服務的市民而言也會有正向的感受。

#警員福利以及保障

警察人員勤務繁重,執勤過程中難免發生交通事故,如不慎發生,後續得面臨官司與民事賠償事宜,近期也有新北市各分局加碼汽機車保險額度的新聞,想請教桃園市警察局有無相關的保障?

今天警察局長稱,新北加碼都沒有桃園的額度高,包括傷害責任險額度,所以智翔要求警察局提供相關數據,以供檢視。由於桃園地狹人稠,道路狹小,警察執勤時有交通事故發生,提供更高的保險額度正是來自基層的心聲。

智翔也希望以此為後盾,讓警察人員在執行勤務時沒有後顧之憂,警察安全,才能保障市民安全。

第二項則是警察的健檢福利,新竹市自去年起,不分年齡皆每年補助3500元,健康檢查還可以公假一天,桃園目前的措施為何?

警察局回覆,桃園市目前分層級,依警察人員安全基金給予補助,舉例若40歲以下,每兩年補助5000元,40以上的補助也優於其他縣市。

智翔要說的是,提供警察人員在健康檢查上有更多優惠與福利,並非斟酌於一年補助的金額上,除了剛剛提到的提供公假之外,也可以考慮與桃園市的長庚醫院合作,打造為員警量身定做的健檢方案。

#易壅塞路段即時監控影像

接下來要為改善桃園的塞車狀況給予建議。

桃園區的交流道在尖峰時段動彈不得是許多通勤族的日常,包括南崁交流道與國道二號交流道,尤其南崁交流道,從春日路開始,至經國路路口,再到匝道,所屬道路涉及公路總局、高公局與市府交通局管轄。

據聞目前的監控與調度,並無法有效整合三個單位的資訊,因此智翔想建議,是否可建置一套設備,結合公路總局、高公局及本市交通局即時路況於一平台上,監控轄內易壅塞路段(口)及交流道沿線車流。

透過整合各系統即時影像,並隨時調整各鏡頭,讓警察局可以精確掌控堵塞路段、擴充路況資訊涵蓋率,遇車禍事故或交通壅塞立即派遣線上警網支援,盡速疏導車潮並降低事故發生機會。

畢竟若有交通事故或是壅塞需疏導時,三個單位資訊有落差,調度還得依賴通訊軟體來聯絡,造成更大的溝通成本,及早建立單一資訊以及調度平台才能一勞永逸。

#未禮讓行人之取締成效

根據報導,桃園市每年都有因公車未禮讓行人造成死亡事故,智翔認為,每個用路人只要下了車都是行人,行人的安全是用路安全的根本,公車禮讓人行,是否除了宣導之外,也需要加強取締?

另外在宣導上,也應採用「應」讓行人,讓駕駛在轉彎時慢下來,把行人優先內化為駕駛行為的準則,這點再麻煩警察局與執法人員多加強,強化行人的用路安全。

臺灣警察人員育嬰假申請意願之研究

為了解決國道公路警察局電話 的問題,作者劉宜秀 這樣論述:

臺灣人口結構在高齡化、少子化趨勢下快速凋零,提升生育率刻不容緩。2019年聯合國人口暨發展計畫研究報告指出,臺灣低生育率的原因為兩性在育兒與家務分工上的不均。而相關研究指出,父親分擔母職壓力可增加女性生育意願。由於申請育嬰假者中女性佔了八成以上,本研究目的為促進男性申請育嬰假,透過平衡性別分工,進而改善少子化問題。研究首先對於臺灣育嬰假政策現況、行為經濟學及計畫行為理論進行文獻探討,接續對代表性研究對象進行深度訪談,了解受訪者沒有申請育嬰假考量的原因。彙集訪談意見後,以行為經濟學、計畫行為理論為基礎,提出本研究對臺灣現行育嬰假政策之建議。最後,向研究對象:臺北市政府警察局之已婚員警進行問卷調

查,以回答以下研究問題:一、臺灣警察人員沒有申請育嬰假之原因為何?二、促進警察人員申請育嬰假意願之方案為何?本研究總計回收250份有效問卷,研究發現臺灣警察人員沒有申請育嬰假,主要考量經濟及工作升遷原因。而男性與女性受訪者在「家庭重要性」問卷題目的調查結果沒有顯著差異,顯示兩性對於家庭同等重視。男性員警雖仍受傳統性別角色影響,申請育嬰假意願較低,但普遍都有參與家務分工,也願意承擔更多子女照顧責任。關於提升警察人員申請育嬰假意願之政策建議,屬行政作業變革,實施可行性較高者有以下五項,包含:一、警察機關內部加強推廣育嬰假。二、製作鼓勵男性申請育嬰假之文宣。三、明定陞職積分主管考評項目不得因申請育嬰

假而扣分。四、對育嬰假請假當事人、職務代理人及直屬主管提供適當行政獎勵。五、於申請結婚補助或取得孕婦手冊時,預先調查未來申請育嬰假意願。另涉及法規修正或財政籌措,實施難度較高之政策建議有以下三項:一、增加育嬰假請假彈性,時間得以小時為單位計算。二、育嬰留職停薪津貼發放月支俸給「總額」之八成。三、提供男性專屬一個月月支俸給總額育嬰假。

公務人員對退休金改革之觀點及其對組織承諾影響之研究-以臺北市區公所為例

為了解決國道公路警察局電話 的問題,作者李嘉玲 這樣論述:

我國人口結構朝向高齡化發展,隨著高齡人口數不斷增加、壽命延長,退撫基金支出亦隨著公務人員高齡化趨勢逐年成長。在面臨財務危機及社會媒體輿論壓力,公務人員退休金制度受到極大的挑戰,掀起改革聲浪,最終於106年6月29日三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」。由於改革內容衝擊現職及退休人員之退休權益甚鉅,可能造成現職公務人員工作態度及行為上的改變,進而影響政府的效能及運作。據此,本研究旨在探討公務人員對106年通過之退休金改革之認知及態度現況,以及對組織承諾之影響,並比較分析不同屬性之公務人員在研究變項之差異。 本研究以臺北市區公所公務人員為研究對象,並採用問卷調查法,共發出512份問卷

,回收431份問卷,扣除36份無效問卷後,有效問卷395份,有效問卷回收率為77.15%,後續運用SPSS軟體進行有效問卷之信度及效度檢定、描述性統計、獨立樣本T檢定、單因子變異數、皮爾森積差相關性、多元迴歸分析等。依據統計結果及文獻探討相關研究提出下列研究發現:一、多數公務人員認同退休金改革之必要性,但不贊同對於目前改革的方案及改革幅度。二、臺北市區公所公務人員之組織承諾屬於中上程度。三、106年退休金改革與臺北市區公所公務人員組織承諾間具有低度關聯。四、不同個人背景之公務人員在退休金改革與組織承諾上之具有顯著差異性。 最後依上述研究結果及研究發現,對臺北市政府及區公所提出相關研究建議

。關鍵字:退休金改革、組織承諾

想知道國道公路警察局電話更多一定要看下面主題

國道公路警察局電話的網路口碑排行榜

-

#1.內政部警政署國道公路警察局「防制國道二次事故減少人員傷亡 ...

內政部警政署國道公路警察局為防制國道二次事故減少人員傷亡,製作相關宣導影片及「高速公路輕微事故拍照錄影及安全事項」如下:一、二次事故驚險 ... 於 www.nlia.org.tw -

#2.034511323 ⚠️ JUNKCALL.org 台灣⚠️ 搜尋結果

不詳. 11. 類型. 數量. 白名單. 11. 來電內容. 數量. 內政部警政署國道公路警察局第一公路警察大隊五楊分隊. 11. 類似的電話號碼. 於 junkcall.org -

#3.國道事故快速報案「一鍵找到紅斑馬」 - 生活- 自由時報電子報

國道 高速公路局副局長吳木富說,高公局現在與警政署合作,於1968App建置一鍵報案功能,只要10秒就能找到最近的國道公路警察大隊,縮短3至5分鐘報案 ... 於 news.ltn.com.tw -

#4.台中市警察局

... 臺中市潭子區豐興路1段500號交通位置圖(含交通資訊)電話:04-23289100 ... 縣市政府或國道公路警察局連絡,或洽詢本局交通警察大隊(04)23293337, ... 於 confaeldisabili.it -

#5.政院提修法惡意逼車、高速公路倒車最高罰3.6萬| 政治 - 中央社

政院提修法惡意逼車、高速公路倒車最高罰3.6萬 ... 圖為去年6月國道駕駛惡意逼車造成車禍,除罰款外也吊銷駕照及吊扣牌照3 ... 國道公路警察局提供) ... 於 www.cna.com.tw -

#6.內政部警政署國道公路警察局網路線上服務 - 測速照相出沒點

測速照相出沒點,國道交通違規檢舉· 局長暨違規申訴信箱· 交通事故(含肇事逃逸) 案件影音上傳平台· 內政部警政署國道公路警察局. Copyrights ©2020 All Rights ... 於 speed.iwiki.tw -

#7.新竹客運

地址:新竹市民族路16-1號 TEL:03-5225151~8 FAX:03-5257450. 若下班時間,可撥打免費客服專線0800-035800,或直接聯絡以下服務據點. 新竹總站 (03)5259599 市區公車 ... 於 www.hcbus.com.tw -

#8.國道公路警察局第九公路警察大隊公告

新北市政府警察局交通警察大隊 ... 地址:235009新北市中和區中正路1167號地圖 服務電話:(02)2225-5999 為民服務時間:外勤單位24小時內勤單位上午8時30分至下午5時30 ... 於 www.traffic.police.ntpc.gov.tw -

#9.怎樣搭巴士或地鐵去泰山區的國道公路警察局? - Moovit

最近國道公路警察局的車站是:. 高公局Taiwan Area National Freeway Bureau在109 公尺外, 步行需要3 分鐘。 高公局Freeway Bureau Taishan Restrain ... 於 moovitapp.com -

#10.內政部警政署國道公路警察局標案檢索

內政部警政署國道公路警察局最新標案2022-03-13 第一公路警察大隊隊部及泰山分隊辦公大樓屋頂防水整修工程金額$1659000、2022-02-08 111年度員警運動鞋採購案 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#11.內政部警政署國道公路警察局(第六警察隊),警察局 - LIFEGO ...

內政部警政署國道公路警察局(第六警察隊),電話:02-2680-7635,地址:新北市樹林區佳園路三段101巷1號,內政部警政署國道公路警察局(第六警察隊)的簡介,內政部警政署國道 ... 於 ez.lifego.tw -

#12.屏東也有「腳交女」!國道上盧小小運將驚喊:不想和你一起死

... 但一上高速公路後,女乘客就不斷騷擾運將開車,想從後座爬到前座,還試圖去拉排檔桿,讓運將嚇壞怕出車禍,只好把車開到警察局報案。 (醉女,小黃, ... 於 www.ettoday.net -

#13.警政資訊相關網站

1, 中央警察大學. 2, 刑事警察局. 3, 航空警察局. 4, 國道公路警察局. 5, 鐵路警察局. 6, 保安警察第一總隊. 7, 保安警察第二總隊. 8, 保安警察第三總隊. 於 c2.police.gov.taipei -

#14.台鐵5/1停駛高市警動員510人次疏導164處路口

高雄市政府警察局交通警察大隊今天上午發布新聞稿說明,因應五一勞動節車流 ... 高鐵路、三民區站西路、九如路、建國路、鳳山區曹公路等路段)、國道1 ... 於 newtalk.tw -

#15.內政部警政署國道公路警察局組織規程 - 全國法規資料庫

內政部警政署為執行國道與經指定之快速公路治安及安全維護事項,特設國道公路警察局(以下簡稱本局)。 ... 本局掌理下列事項:. 一、交通秩序及道路設施(含橋樑、隧道) 之 ... 於 law.moj.gov.tw -

#16.內政部全球資訊網-中文網-警政

警政署 Q241. 為何國道公路警察局「一六八」專線電話之資料無法迅速更新?今後如何更有效服務民眾?(國道公路警察局提供). 一、當前一六八播音室僅有3名播音員編制,每 ... 於 www.moi.gov.tw -

#17.交通部公路總局

... 警察局、南投縣政府消防局、國道公路警察局第三公路警察大隊、第七公路警察 ... 演練期間部分行經隧道的駕駛人受演練管制,打電話進行控中心反映行程受阻,經行控 ... 於 www.thb.gov.tw -

#18.台北警察局內政部警政署國道公路警察局 - Tnn數位台灣店家通

內政部警政署國道公路警察局. 電話:02-22393815. 地址:台北市文山區萬興里. 網址: http://tp.store.tnn.tw/store.html?sid=14424 ... 於 store.tnn.tw -

#19.國道公路警察局 - 雅瑪黃頁網

位於台北縣石碇鄉,於高速公路石碇服務區後方,交通便利單位人數約20人. 國道公路警察局地址地圖. 其它公司. 國道公路警察局 電話:02-26633335; 大成刺繡股份有限 ... 於 www.yamab2b.com -

#20.找國道警察電話相關社群貼文資訊

局長信箱- 高速公路局。 ... 行為,或反映罰單申訴相關問題,因事涉警勤執法,建請直接按下方【向公警局反映『國道... 按鈕,進入「內政部警政署國道公路警察局」網頁 ... 於 law.businesstagtw.com -

#21.五一火車全面停駛!台鐵籲民眾取消行程或改搭其他運輸

臺鐵局今日指出,台鐵局長杜微日前赴花蓮地區,實地了解5月1日花東地區以公路客運替代鐵路的措施,並與公路總局、花蓮縣警察局等業管單位舉行會議, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#22.國家運輸事故緊急救援管理系統建立之研究(第四年期)—道路運輸事故緊急救援管理總合示範與配套措施研擬(

其事件資訊提供之單位,包括警察單位或一般用路人打電話經由警廣人員輸入系統,同時也彙整高速公路局之高速公路事件資訊。於 92 年度,該計畫結合警察廣播電台, ... 於 books.google.com.tw -

#23.桃園市政府警察局交通違規檢舉專區

本轄內各高速公路段屬內政部警政署國道公路警察局管轄,有關國道各項交通違規事件 ... 一)檢舉人真實姓名、檢舉人國民身分證統一編號、檢舉人住址及電話號碼或其他 ... 於 tvrweb.typd.gov.tw -

#24.直擊「降肉」!大豬摔落貨車翻滾6圈斷腿後車尖叫急閃

有網友在疑似國道上直擊豬隻從運豬車上摔落。 ... QQ」、「打拋豬」、「思考豬生」、「不知道你報警時,是怎麼跟警察杯杯說,是說九天玄女降肉了,在 ... 於 www.chinatimes.com -

#25.【國道警察電話】內政部警政署國道公路警察局... +1 | 健康跟著走

國道警察電話:內政部警政署國道公路警察局...,服務電話:02-2909-4111.傳真:02-2909-2564.信箱:[email protected].地址:24304新北市泰山區黎明里半山雅70-2號· ... 於 tag.todohealth.com -

#26.搜尋結果| 台灣指南

國道公路警察局. 地址. 24304 新北市泰山區黎明里半山雅70-2號. 電話. (02)2909-4111. 傳真. (02)2909-2564. Website網站. https://www.hpb.gov.tw/. 於 directory.taiwannews.com.tw -

#27.「國道警察局電話」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

國道警察局電話資訊懶人包(1),內政部警政署國道公路警察局全球資訊網...道路交通事故資料申請·道路交通事故鑑定申請·檢舉國道交通違規說明·表單下載總覽. 於 1applehealth.com -

#28.新竹縣政府警察局交通檢舉系統: 系統說明- 主選單

民眾檢舉違反道路交通管理事件,有下列情形之一者,公路主管或警察機關應不予舉發: ... 交通違規案件(如其他縣市或國道公路等),惠請逕與該縣市政府或國道公路警察局 ... 於 traffic.hchpb.gov.tw -

#29.國道遇車禍1968App比110厲害 - 人間福報

國道公路警察局 交通科長吳燕山指出,民眾在高速公路打一一○報案後,. ... 新增的警政報案功能,不但電話直撥給轄區的國道警察分隊,還可同步定位。 於 www.merit-times.com -

#30.【內政部警政署國道公路警察局】交通安全宣導短片勿分心及 ...

107年【內政部警政署 國道公路警察局 】交通安全宣導短片-勿分心及疲勞駕車(客語版) ... 駕駛機動車不得有撥打接聽手持 電話 、觀看電視等妨礙安全駕駛的行為. 於 www.youtube.com -

#31.道路交通事故調查報告表檢討修訂及統計運用

... 者:內政部警政署、國道公路警察局、鐵路警察局、道安委員會、高速公路局、公路 ... (3)有關「行動電話」欄位調查,目前方式為先確認有無監視器影像或有無相關畫面 ... 於 books.google.com.tw -

#32.台中市政府警察局檢舉 - Rollinavocat

111年3月22日(星期二)22時至翌日6時進行國道2號東向路段大湳交流 ... 撥打通報台中市政府警察局(简称台中市警察局、台中市警局、中市警局),为 ... 於 rollinavocat.fr -

#33.國道公路警察局歷年交通事故百萬車公里統計 - 政府資料開放平臺

國家發展委員會; 地址:10020 臺北市中正區寶慶路3 號; 如對本站有任何問題或意見歡迎聯絡客服中心; 電話:02-2531-1998 | 0800-650-688 ... 於 data.gov.tw -

#34.台灣即時新聞 - Vexed.Me

基隆市警察局第三分局昨晚結合交通隊噪音改善小組出擊抓噪音,在車流很多的八堵火車站 ... 中央氣象局指出,今(30日)北台灣降溫明顯,清晨低溫約19、20度;中部及 ... 於 vexed.me -

#35.善用「高速公路1968」App單鍵撥號功能 - 宜蘭縣政府警察局

「高速公路1968」App提供高公局1968客服專線與國道公路警察局之報案 ... 客服專線」,路旁緊急電話等相關管道進行通報求援,高公局與國道公路警察局均 ... 於 www.ilcpb.gov.tw -

#36.專線已改多年國道警察還給舊電話 - 蘋果日報

國道公路警察局 道路交通事故當事人登記聯單,註明的新北市車輛行車事故鑑定委員會電話竟是空號,導致當事人無法聯繫申請鑑定,引發不滿。 於 tw.appledaily.com -

#37.35.8萬人都受影響!台鐵五一停駛…籲民眾取消行程局長道歉信 ...

對此,台鐵局局長杜微也為了確認改搭客運民眾的轉乘方式,及察看客運站 ... 地區,了解以公路客運替代鐵路的措施,並和公路總局、花蓮縣警察局等業管 ... 於 news.sina.com.tw -

#38.國道公路警察局地址 - Dorima

國道公路警察局 地址. 服務電話:02-2909-4111 傳真:02-2909-2564 地址:24304新北市泰山區黎明里半山雅70-2號【MAP】 內政部警政署國道公路警察局版權所有c 2020 本 ... 於 www.dormida.me -

#39.申辦服務-南投縣政府警察局民眾線上檢舉道路交通違規系統

另檢附國道公路警察局線上受理民眾檢舉網址。 三、本項舉報係提供檢舉交通違規案件專用,檢舉或陳述內容與交通違規無關者,將不予處理及回覆,如有其他建言,請透過 ... 於 www.gov.tw -

#40.中華民國交通部

為利民眾快速通報國道事故,「高速公路1968」App提供「警政報案」功能, ... 會先轉接到所在地縣市警察局勤務指揮中心,再轉派到國道公路警察局處理, ... 於 www.motc.gov.tw -

#41.國道公路警察局線上受理民眾檢舉國道交通違規聲明

國道公路警察局 線上受理民眾檢舉國道交通違規聲明 · 一、檢舉人姓名、國民身分證統一編號、住址及電話號碼或其他連絡方法。 · 二、違規行為發生地點、日期、時間及違規事實 ... 於 wos.hpb.gov.tw -

#42.國道警察局電話的推薦與評價,FACEBOOK - 疑難雜症萬事通

高速公路上若發生交通事故,可利用路邊緊急電話或手機撥打1968,向本局交控...,國道要找紅斑馬1968App幫你打...高公局)與國道公路警察局(以下簡稱公警局)合作開發的「警政 ... 於 faq.mediatagtw.com -

#43.高雄市岡山區公所全球資訊服務網-機關學校電話

保安警察第五總隊 · 07-6212679. 國道公路警察局第五警察隊 ; 高雄市政府警察局岡山分局 · 07-6212025. 高雄市政府警察局岡山分局偵查隊 ; 壽天派出所 · 07-6216400. 前峰派出所. 於 gangshan.kcg.gov.tw -

#44.督察科-澎湖縣政府警察局

國道公路警察局 第七大隊副大隊長. •國道公路警察局第一大隊副大 ... 總機電話:06-9272105轉分機2032、2033. 自動電話:06-9279291、06-9277247. 傳真電話:769-2036. 於 ris.penghu.gov.tw -

#45.內政部警政署國道公路警察局函

聯絡電話:(03)4116623 轉657 ... 發文字號:國道警交字第1096901572 號. 速別:普通件 ... 主旨:檢送本局第六公路警察大隊舉發違反道路交通管理事件通. 於 www.ttcpb.gov.tw -

#46.內政部警政署國道公路警察局 - 中華黃頁

內政部警政署國道公路警察局是位於宜蘭縣頭城鎮青雲路一段82號之1的警察店家,這裡提供內政部警政署國道公路警察局的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享內政部 ... 於 www.iyp.com.tw -

#47.內政部警政署國道公路警察局函 - 屏東縣政府警察局

內政部警政署國道公路警察局函. 地址:24304新北市泰山區黎明里半山雅70. 之2號. 承辦人:警務員林明星. 電話:02-29094111#2191. 電子信箱:[email protected]. 於 www.ptpolice.gov.tw -

#48.高速公路警察局電話 - Toktro

本局服務電話: (02)29094111或高速公路局1. 概覽. 內政部警政署國道公路警察局網路線上服務國道交通違規檢舉(current) 局長暨違規申訴信箱交通事故(含肇事逃逸)案件 ... 於 www.tokyotrodcast.co -

#49.人工智慧協助海關偵測貨物走私交易 - 政府研究資訊系統GRB

國立成功大學統計學系李政德教授常年投入於資料科學與機器學習之社群媒體與詐欺偵測研究領域,107至109年帶領團隊執行了科技部補助的哥倫布計畫『隱私保護社群資料探勘及其 ... 於 www.grb.gov.tw -

#50.快新聞/51勞動節列車全停駛台鐵籲民眾取消或變更行程

... 了解5月1日花東地區以公路客運替代鐵路的措施,並與公路總局、花蓮縣警察局 ... 月27日於官網APP設立專區提供查詢,民眾也可以撥打台鐵客服電話詢問。 於 www.ftvnews.com.tw -

#51.國道公路警察局 - Facebook

國道公路警察局 ... 《若有不當的言論刊載於本專頁,本局有權刪除,敬請見諒,謝謝您!》 本局為提升處理受理民眾報案時效,建議網友若有需本局即時處置狀況,可即時撥打報案 ... 於 www.facebook.com -

#52.內政部警政署國道公路警察局辦事細則

內政部警政署國道公路警察局(以下簡稱本局)為處理內部單位之分工職掌,特訂定本細則。 第二條. 局長綜理局務,並指揮、監督所屬人員;副局長襄助局長處理局務。 於 www.rootlaw.com.tw -

#53.新竹市警察局電話

少年警察隊: : 本局綜合行政職系書記職缺2缺徵試結果報案電話:110 傳真報案專線 ... 市或國道公路等),惠請逕與該縣市政府或國道公路警察局連絡,或洽詢本局交通警察 ... 於 cooplabaraggia.it -

#54.《交通》不只能查路況「高速公路1968」也提供國道警政報案

為加速國道事故處理時效,防止二次事故發生,高速公路局與公路警察局合作, ... 直接將單鍵報案電話轉接至所在位置的轄區警察大隊勤務指揮中心。 於 tw.stock.yahoo.com -

#55.[整層住家]清靜電梯華夏(近嘉義火車站、國道客車站) - 591租屋

優選好屋清靜電梯華夏(近嘉義火車站、國道客車站) ... 機能:近嘉義火車站/公園綠地/學校/近百貨公司/賣場/便利商店/傳統市場/夜市/近醫療機構/警察局 於 rent.591.com.tw -

#56.內政部警政署國道公路警察局 - 维基百科

內政部警政署國道公路警察局(National Highway Police Bureau, HPB),簡稱國道公路警察局、公路警察局、公警局,為中華民國內政部警政署附屬警察機關,屬中央政府四 ... 於 zh.wikipedia.org -

#57.委託書

_因不克親自至貴局申請. 交通事故資料,特委託_. _代理本人申請。 此致. 國道公路警察局第警察隊. 分隊. 委託人: ... 身份證號碼:. 地址:. 電話:. 受託人: ... 於 www.tfmi.com.tw -

#58.最新消息-國道要找紅斑馬1968App幫你打 - 交通部高速公路局

以往用路人在高速公路要向公警局報案,都是直接撥打「110」,系統會先轉接到所在地的縣市警察局勤務指揮中心,再轉報到公警局處理;同時,用路人也經常無法正確通報自己 ... 於 www.freeway.gov.tw -

#59.宜蘭+135 因應隔離天數縮短縣府努力將快篩送至個案家中

民眾可以透過「健康存摺APP」知道自己是否確診,醫院和衛生局也會通知民眾。當民眾確診之後,會由衛生局或警察局向民眾做疫情調查,衛生局會依照個案 ... 於 www.hiilan.com.tw -

#60.5/1列車停駛臺鐵局長杜微致歉日前視察花蓮地區 ... - 更生日報

對於花東地區的應變計劃準備情形,他日前赴花蓮,了解五月一日花東地區以國道、公路客運替代鐵路的措施,並與公路總局、花蓮縣警察局等業管單位舉行 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#61.臺中市政府警察局-交通違規檢舉

檢舉人姓名、國民身分證統一編號、住址及電話號碼或其他連絡方法(如有違規事實不 ... 之交通違規案件(如其他縣市或國道公路等),惠請逕與該縣市政府或國道公路警察局 ... 於 suggest.police.taichung.gov.tw -

#62.鎮北路

雲林斗六市鎮北路車流量大,雲林縣警察局交通隊考量鎮北路、明德北路口事故 ... 公路. 國道三號(福爾摩沙高速公路) 260 斗六,可由台3線(大學路一段轉文化路接石榴 ... 於 deluxevodka.ch -

#63.公會罷駛五一列車全停臺鐵空前應變演練 - HiNet生活誌

臺鐵工會發起5/1勞動節不加班,致當天列車全部停駛,臺鐵局也擬定應變計 ... 花東地區以公路客運替代鐵路的措施,並與公路總局、花蓮縣警察局等業管 ... 於 times.hinet.net -

#64.國1台南新營段大貨車追撞大貨車連結車塞車一個多小時 - 聯合報

國道公路警察 第四隊新營分隊小隊長廖勝富表示,49歲林姓男子駕駛的營業大貨車下午兩點左右行經國道1號南向291.6公里新營路段時,疑似因未注意車前狀況 ... 於 udn.com -

#65.國道電話內政部警政署國道公路警察局 - Lvai

內政部警政署國道公路警察局電話+ 886 2 2909-2564 網站www.hpb.gov.tw 內政部警政署國道公路警察局(National Highway Police Bureau, HPB),簡稱國道公路警察局, ... 於 www.howengchi.co -

#66.內政部警政署國道公路警察局函

第1頁,共2頁. 內政部警政署國道公路警察局函. 地址:24304新北市泰山區黎明里半山雅70. 之2號. 承辦人:警務員盧瑞堯. 電話:02-29094111轉2024. 於 ws.moe.edu.tw -

#67.內政部警政署國道公路警察局全球資訊網

歡迎來到內政部警政署國道公路警察局全球資訊網~~. 最新消息; 移置保管車輛; 招標及拍賣. 111-04-26. 國道公路警察局. 交通部公路總局舉辦「111年鼓勵繳納汽燃費抽獎 ... 於 hpb.npa.gov.tw -

#68.內政部警政署國道公路警察局電話號碼04-737-7001 - 彰化縣警察

於彰化縣警察的內政部警政署國道公路警察局電話號碼:04-737-7001,地址:彰化縣彰化市聖安路1026巷19號,分類:公共事業、警察. 於 poi.zhupiter.com -

#69.國道公路警察局電話

提供國道公路警察局電話相關文章,想要了解更多國道公路警察局局長、國道警察轄區、國道公路警察局電話相關家居資訊或書籍,就來家居貼文懶人包. 於 hometagtw.com -

#70.國道警察「學弟撐住」片瘋傳講電話學長遭記過處分 - LINE ...

這2天國道警察「學弟你撐住,我電話請求支援」的影片在網路瘋傳,一名國道警察幾乎壓制不住情緒失控的男子,另名員警卻 ... (圖:國道公路警察局粉專). 於 today.line.me