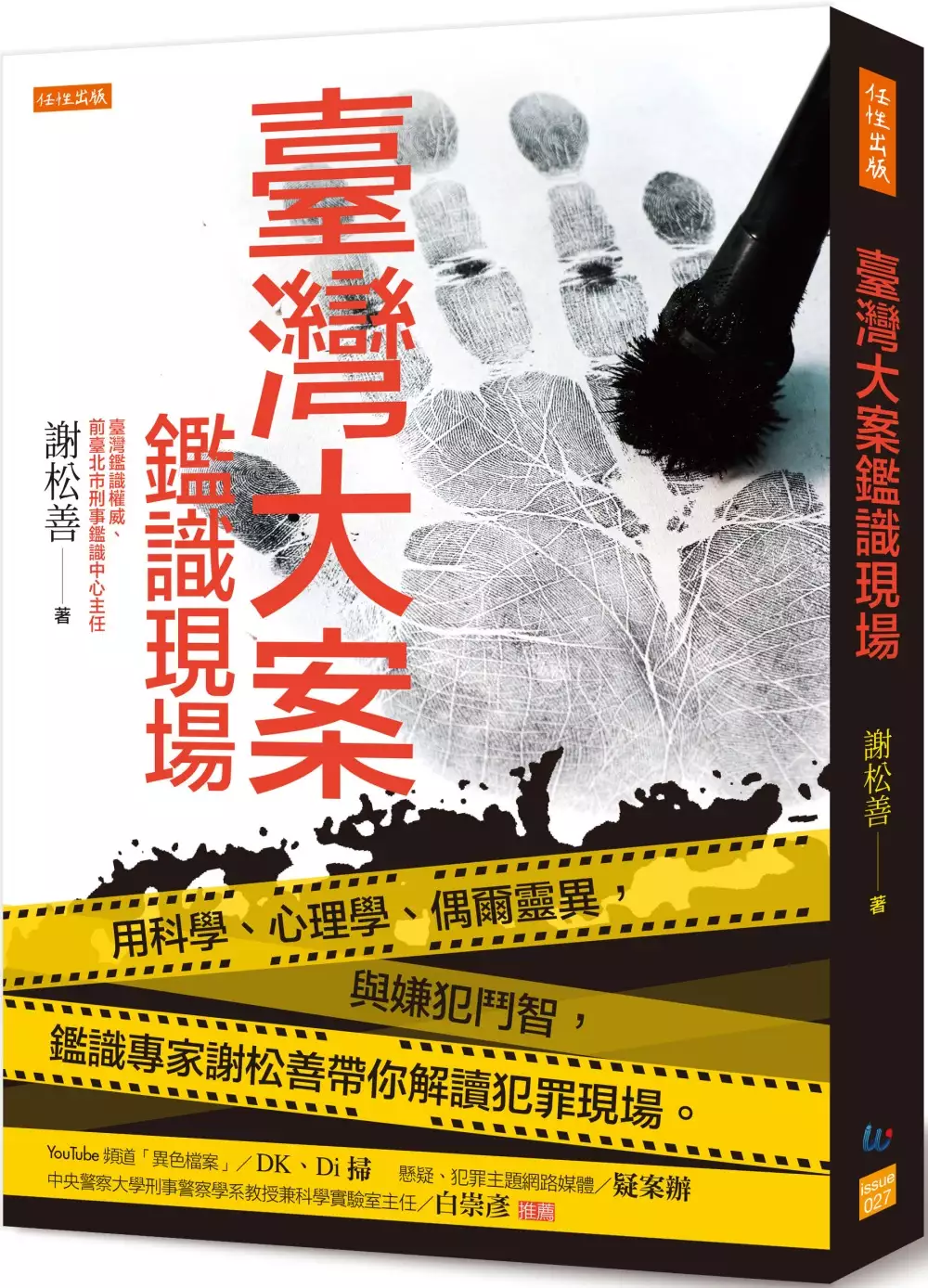

中央大學碩士班甄試的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝松善寫的 臺灣大案鑑識現場:用科學、心理學、偶爾靈異,與嫌犯鬥智,鑑識專家謝松善帶你解讀犯罪現場。 和謝松善的 阿善師的告白:一位老探長的鑑識實錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站國立中央大學也說明:國立中央大學. 100學年度. 碩士班、博士班甄試入學招生簡章. 國立中央大學招生委員會編印. 地址:32001 中壢市中大路300號. 電話:(03)4227151轉57143.

這兩本書分別來自任性出版 和所出版 。

國立暨南國際大學 公共行政與政策學系 陳嫈郁所指導 黃玟晸的 外籍移工在臺適應之研究 (2021),提出中央大學碩士班甄試關鍵因素是什麼,來自於外籍移工、適應、人格特質、非法移工、合法移工。

而第二篇論文淡江大學 教育心理與諮商研究所碩士班 藍挹丰、張貴傑所指導 劉嘉蘭的 代理教師生涯轉換之心路歷程 (2021),提出因為有 代理教師、生涯轉換的重點而找出了 中央大學碩士班甄試的解答。

最後網站最新消息/News - 台灣聯合大學系統則補充:國立交通大學 103學年度碩士班、博士班甄試入學招生公告 ... 本學位學程三校(國立交通大學、國立清華大學、國立中央大學辦理聯合複試(包含筆試、 口試) ,欲同時報考三 ...

臺灣大案鑑識現場:用科學、心理學、偶爾靈異,與嫌犯鬥智,鑑識專家謝松善帶你解讀犯罪現場。

為了解決中央大學碩士班甄試 的問題,作者謝松善 這樣論述:

Podcast節目《阿善師鑑識實錄》──臺灣犯罪類收聽人數第2名! 紫光燈、屍體手指夾直器、濾光板、指紋粉末…… 鑑識專家神器破天荒大公開! ◎找不到屍體,如何利用後車廂的滲透血跡逮住凶嫌? ◎蘇建和案、江國慶案,是「有罪的冤獄」嗎? ◎當年無法比對的指紋,8年後竟出現吻合的嫌犯,為什麼會這樣? ◎死亡時間如何判斷?手跡、足跡如何做身高推定?臺灣最權威鑑識專家告訴你。 民國69年,作者謝松善還是一個菜鳥警察, 午休時間輪值時,接起一通電話──林義雄家滅門血案, 這是他負責的第一件重大刑案,翻轉出他的鑑識人生。 謝松善從此深

入當時臺灣還很陌生的鑑識領域,三度赴美進修, 師承李昌鈺博士,從基層技佐一路做到刑事鑑識中心主任, 臺灣近30年來的重大案件,他幾乎無役不與。 鑑識到底是什麼?謝松善說,鑑識就是用科學和嫌犯鬥智, 利用DNA及指紋鑑定、血源位置、型態學、現場模擬…… 像拼圖一樣,綜合、分析、拼湊所有事證片段,重建案件的經過, 以印證嫌犯自白的真實性,證明其犯罪或還他清白。 ◎今日判死、明日判生,大案成了全民公審 明明是「吳銘漢夫妻命案」,為何變成人權團體大力搶救的「蘇建和案」? 謝松善說,只用一根棉棒就可解決的問題,卻纏訟20年。真相到底是? 還有,紛擾司法界

20年、現役軍人姦殺女童的江國慶案, 竟因鑑識人員翻倒垃圾桶時違反檢查基本動作,兩位嫌犯最後都被判無罪。 真凶到底是誰?謝松善親自還原犯罪現場。 ◎「愛」這個學分,有人很平淡,有人很激烈 在臺灣,重傷害及故意殺人等案件數量不斷下降,唯獨情殺案件不減反增。 看鑑識人員如何用鞋印鑑定與滴流血跡,偵破民國84年的虎林街于家滅門血案。 ◎鑑識,用科學與嫌犯鬥智 如果沒有屍體,要如何證明嫌犯殺人? 民國90年的無屍凶殺案,鑑識人員就是利用血跡滲透, 推估死者出血量至少有幾十毫升,合理懷疑就算沒死也可能重傷。 還有,民國86年震驚全臺的白曉燕綁架案,凶手陳

進興逃亡途中計畫變臉, 犯下方保芳三屍命案,垃圾桶中遺留的彈殼,就是判斷涉案槍枝的有力證物。 證據要如何說話?被判無罪的人一定無辜嗎? 臺灣最權威鑑識專家謝松善,帶你解讀犯罪現場。 各界推薦 YouTube頻道「異色檔案」/DK、Di掃 懸疑、犯罪主題網路媒體/疑案辦 中央警察大學刑事警察學系教授兼科學實驗室主任/白崇彥

外籍移工在臺適應之研究

為了解決中央大學碩士班甄試 的問題,作者黃玟晸 這樣論述:

摘要本研究旨在探討外籍移工在臺的適應(含語文能力適應、人格特質、生活適應、工作適應、人際互動適應及休閒適應)。本研究採用問卷調查法,以在雲林地區活動之外籍移工為研究對象。在取得問卷資料後,對資料進行統計分析,以描述統計、t-test差異性檢定、單因子變異數分析與Scheffe事後考驗法及皮爾森積差相關等統計方法分析資料。茲將本研究結果歸納如下:一、外籍移工在臺適應最良好的是「生活適應」、次為「工作適應」、「人格特質」、「語文能力適應」、「人際互動適應」,而適應最不良的是「休閒適應」。二、外籍移工會因宗教信仰的有無,而影響其在臺的適應。三、在臺灣的外籍移工,過去有出國經驗者比無出國經驗者顯著地

適應良好。四、除了「人際互動適應」外,在其他各因素方面,非法外籍移工均較合法外籍移工適應良好。五、外籍移工在臺的適應會因國籍不同而有顯著的差異存在。六、外籍移工會因年齡不同,而影響其在臺的適應。七、外籍移工在臺的適應,會因教育程度不同而有顯著的差異存在。八、外籍移工會因宗教信仰的不同,而影響其在臺的適應。九、過去出國次數愈多的外籍移工在臺灣會有較好的適應能力。十、在臺停留3年以上的外籍移工較停留1年者有較佳的適應。十一、外籍移工在臺的適應,會因每月薪資不同而有顯著的差異存在。十二、外籍移工在臺的適應,會因使用母語不同而有顯著的差異存在。關鍵字:外籍移工、適應、人格特質、非法移工、合法移工

阿善師的告白:一位老探長的鑑識實錄

為了解決中央大學碩士班甄試 的問題,作者謝松善 這樣論述:

台灣鑑識權威阿善師沉痛的告白 重返林宅血案、蘇建和案、江國慶案等十起命案現場 追索真相是什麼?叩問正義在哪裡? 「唯有離開體制,站在權力的對面, 才能說出心裡的話,才對得起專業。」 隨著台灣鑑識權威「阿善師」重返十起他生涯中最離奇、最無奈、最轟動、最爭議的命案現場: ●台灣第一起隨機殺人命案,四小時破案,諸般巧合,簡直命運弄人 ●第一樁沒有屍體、沒有兇器、兇手卻仍被定罪的命案,全靠嚴謹的鑑識作業立大功 ●耗盡龐大社會資源的蘇建和案,讓阿善師與恩師李昌鈺公堂之上,師生對決 ●人盡皆知的江國慶案,刑求等於無罪,無罪等於無辜嗎? ★ 「台灣的鑑識,只能做到這樣嗎?

」──林宅血案,開啓鑑識人生的一堂震撼課 三十餘年前,謝松善還是一個菜鳥警察,午休時間輪值,接起一通電話,林宅血案成為他這輩子負責的第一件重大刑案,影響、翻轉了他的鑑識人生。 那天午夜,腦海中揮之不去的除了慘絕人寰的命案現場,還有混亂雜沓、毫無章法的勘查過程,他深深不以為然:「台灣,只能做到這樣嗎?」 謝松善從此深入當時荒煙漫草的鑑識領域,三度赴美進修,師承李昌鈺博士,從基層技佐一路做到刑事鑑識中心主任,台灣三十幾年來的重大案件,幾乎無役不與,他也成為警界、媒體口中尊稱的「阿善師」。 ★「死者不幸的遭遇是鑑識人員學習的道場,為死者申冤是鑑識人員的天職。」 命案現場

的指紋、血跡、腳印等形形色色的跡證,是還原命案真相的重要拼圖,透過先進的科學工具和縝密的邏輯推論,有助警方重建命案現場,判斷嫌疑犯涉案與否,甚至影響法官量刑。 一起幼稚園女老師的情殺案,正因為謝松善從血源位置推論被害者姿勢,法官判定兇嫌蓄意殺人,從徒刑改判死刑;爭議不斷的江國慶案,正是因為血源位置,阿善師有話要說...... 鑑識工作可以只做50分,也可以做到100分,全憑鑑識人員對工作的認知與態度。在鑑識這一行,良知與專業一樣重要,鑑識提供法官審判的依據,降低自由心證的空間,也才能避免判刑在有罪無罪、徒刑死刑兩極之間擺盪,徒增社會動盪與不安。 ★「人有局限,人間之法也有力有

未逮之時,真正犯罪的人,倘落司法奈何不了,自有心法來審判。」 謝松善一生經歷無數案子,有林宅血案這種永遠破不了的案子,有江國慶和蘇建和等紛擾二十餘年、真相難明的案子,也有眾人都以為是死案,卻在種種條件因緣俱足之下,突然真相大白的案子。 這不可思議之處,每每令他喟嘆:許多犯罪者自以為神鬼不知,逃得過世間的審判。但是,神鬼真的不知嗎? ★「離開體制,站在權力的對面,才對得起專業」──阿善師內心最沉痛的告白 從警大畢業、分發至台北市刑大鑑識組,謝松善一生都在鑑識領域努力,並擔任第一個鑑識中心主任直到退休,這在需要輪調不同單位,累積資歷,才能升任主管職的警界非常罕見,鑑識這一個

領域也從當時一片荒煙蔓草、冷衙門,成為現在最熱門、最重要的單位之一。 他卻選擇退休,因為他要說出心裡的話,這是鑑識教他的事:追求真相,才有正義。 本書特色 1.台灣鑑識權威謝松善經手過最離奇、最無奈、最轟動、最爭議的命案,包括第一樁沒有屍體卻定罪的張靜華命案、台灣第一起隨機殺人,天母房東命案、紛擾司法界二十餘年的江國慶案。 2.林宅血案、蘇建和案和江國慶案的鑑識實錄 3.透過本書可以建立基本鑑識概念、認識台灣司法運作情形 作者簡介 謝松善 民國四十四年出生於台東。從中央警官學校畢業後,分發至台北市政府警察局

刑事警察大隊鑑識組。從基層的技佐一路做到刑事鑑識中心主任,歷經技士、荐任技士、組長、技正等職位;整整三十三年,都在鑑識領域努力,這在需要輪調不同單位經歷,才能升職的警界,相當罕見。 為了提升鑑識專業,曾三度出國進修,追隨國際知名鑑識大師李博士學習,並取得康乃狄克州紐海芬大學刑事鑑識碩士學位。 台灣三十幾年來重大案件,幾乎無役不與,從民國六十九年的「林宅血案」,乃至爭議不斷的「江國慶案」與「蘇建和案」等。林宅血案發生時,菜鳥的他因為震撼,萌生「台灣的鑑識只能做到這樣嗎?」的念頭。從那一刻起,他沒有一天離開過鑑識專業,拔草、施肥、灌溉......如今,鑑識園地已經興盛繁榮,而這位退休的

鑑識老探長,依然精神抖擻,要將自己三十餘年來的累積,對未來的偵查與鑑識工作提出建言,繼續盡社會責任。 自序 鑑識是我退而不休的良心志業 Case1 影響我鑑識生涯的台灣重大懸案─慘絕人寰的林宅滅門血案 Case2 第一樁沒有屍體卻定罪的凶殺案─人間蒸發的美女碩士張靜華命案 Case3 摧毀兩個平凡家庭的校園殺人事件─魂斷停車場的女教師吳曉蕙命案 Case4 耗盡龐大社會資源的強盜殺人案─從死刑改判無罪開釋的蘇建和案 Case5 全台第一起隨機殺人案─被死神挑中的簡姓房東命案 Case6 兇手重返犯罪現場的劫色血案─遭焚屍致死的女售貨員王淑文命案 Case7 歷經天災人禍差點

超過追訴期的冷案─來不及長大的成德國小女童命案 Case8 第一宗開啟死刑辯論庭的謀殺案─瑞光路幼稚園女教師情殺案 Case9 備受爭議、紛擾司法界二十年的軍法案─現役軍人江國慶死刑案 Case10 謎團重重的強盜殺人案─被害者遇火劫、加害者難逃水劫的金金銀樓搶案 自序 鑑識是我退而不休的良心志業/謝松善 我是後山的小孩,從台東高中畢業後北上求學,民國六十七年自中央警官學校畢業,分發至台北市政府警察局刑事警察大隊鑑識組,從基層的技佐開始,歷經技士、荐任技士、組長、技正等職位;民國八十八年,鑑識組升格改制成為刑事鑑識中心,個人有幸擔任第一任的主任,一直到民國一百年八月退休,一路走來,

始終如一,在同樣的鑑識工作及相同的辦公室,我在原地繞了三十三年,這在警界是很少見的。 早期的鑑識單位較不受重視,福利及功獎少,升遷機會有限,所以不易留住人才,因此剛畢業時,被分發到刑警大隊鑑識組,當時頗覺得委屈,曾想過要調部門,但是,以前調動多少都要靠點關係,一想到要拜託人、看人家臉色,也就放棄了。經過一段時間後,回頭發現這塊鑑識園地一片荒蕪,都沒有人要耕耘,我於是就掄起鐮刀鋤頭,心想只要自己稍加努力,一定可以闢地墾荒,播種結果。 既然決定要在鑑識這塊領域待下來,就必須再學習精進。民國七十二年,我自中央警官學校碩士班畢業,我知道,如果想在鑑識專業上有所提升,必須拜名師學藝。當時,李

昌鈺博士已是世界知名的鑑識大師,常常回國講學,提攜後進。我便下定決心出國進修,民國七十八年、八十年及九十年,我三度通過警政署出國甄試,得以到美國跟隨李博士學習,同時也到康乃狄克州紐海芬大學進修研習,並取得刑事鑑識碩士學位。 我的警察資歷全都是鑑識領域,這在警界的升官路徑是不可能當到局長的,而且鑑識職缺這幾年也接近滿額,年輕的一代升遷不易,所以我選擇了提早退休,想要留一點時間給自己,也留給後進升遷的機會。 有的人說我是自走砲,我的個性向來如此。站在體制內唱反調其實很難伸展,所以,提早退休反而讓我不會被公務員的身分給框住。跳出來,才能做我想做的事情,才能講我想講的話,例如上課、演講、寫

書、接受媒體邀約做專業評論、或協助私人鑑定。 這三十多年來,我從一個頭髮濃密、精實黑瘦的年輕人,變成一個頂上逐漸稀疏的中年人;也從一個默默學習的菜鳥,成為媒體口中相稱的「阿善師」。回首鑑識路,看到這個領域,從荒煙蔓草到生機蓬勃的發展歷程,看到科學辦案及司法正義的轉變,當然也看到許多人生的悲劇,深深感知生命的無常。 尤其,每一個案子,都是人家用活生生的悲慘遭遇,來作為教育我們的道場;每一個悲劇,都是人家用寶貴的生命,讓我們累積經驗、獲得專業成長。我們怎能不認真學習?我們要懂得珍惜並感恩。 法律制度本來就應該有平衡機制,法庭不能只有一面倒,因為我們都是人,人是有局限的。過去,我一

直都站在控方,但是,我能看到辯方的不足與無奈。辯方律師因為鑑識專業普遍不足,這方面的抗辯能力是很弱的。而除了公務單位,國內找不到這方面的專家,於是官方鑑定成為權威,法官的認知,習慣上也偏向控方的意見,幾乎從未改變。但是,倘若公務鑑定的推論是有偏差的呢?那就有可能形成冤獄,或是錯放了一個真正的歹徒。我們不能只有公家的意見,不能以為這是唯一的權威,如果不是絕對正確的,我們就應該挑戰。 近年來,隨著政治、社會、經濟和法律制度的變遷,犯罪型態日趨複雜,相對的,刑事訴訟制度也因為政治開放及法律修正而日趨健全,鑑識科學逐漸獲得重視,對犯罪嫌疑人的人權保障也益加完善,固有的偵查與鑑識技術已無法達到發現

犯罪事實和公平審判的目的。因此,藉由各項基礎科學領域的快速發展,現代的科學偵査技術乃得以迅速萌芽、茁壯。 台灣的鑑識科學在李昌鈺博士的大力推動及警界長官、前輩、專家的努力改革之下,已有長足的進步,現代鑑識科學已儼然成爲刑事訴訟程序中,發現眞實與保障人權的堅實後盾。「科學辦案」這個詞,在早期辦案不講求程序正義的時代,被暱稱汙衊為「刑求逼供」的同義詞,現在,科學辦案已經是真正以物證為主、以邏輯取信於人、奠基於科學「實事求是」精神的一門專業。 我已屆六十歲。以台灣男性平均壽命七十六歲來看,扳指一算,我只剩十六年。這十六年的時間,我可以做什麼?退休之前,我就一直在思考,當「終了之日」來臨時

,我要怎麼樣才不會有遺憾? 這段時間,我已經有了答案。在我有生之年,我要傳承我的經驗,推動在我心中蘊藏已久的理念,要不然等我倒下了,我這一生從鑑識這門專業所學習到的,所經歷的,所思所想的,將一切歸零,隨著我的軀殼腐爛,化為雲煙,然後,這個社會還是老樣子。 退休時,我曾經在媒體發表「退而不休的宣言」,其實我不是要向檢警挑戰,只是希望在司法的偵審及刑案的蒐證與鑑識上,能加入民間的監督與批判,減少冤案的發生,建立民眾對司法的信心。 其實,鑑識工作是一種良心志業,可以做到五十分,也可以做到一百分,端看個人對工作的認知和自我要求。檢察官和法官當然希望鑑識人員可以盡可能多提供些專業的研判

,讓他們在心證的形成上有所依據,可以更肯定,偵查與鑑識人員的責任,就是竭盡所能來蒐證及研判,縮小檢察官和法官自由心證的空間。 不過,現在許多鑑識人員喜歡打安全球,不願去承擔研判的責任,因為這樣可以不用上法庭,不用接受交互詰問的挑戰,所以,鑑識工作只保守地做到五十分,把案件研判的責任交給檢察官或法官的自由心證,反正判生判死與他無關,所以法官的判決才會像鐘擺一樣,常常在生與死或有罪與無罪的兩極端擺盪。 現今是民主的社會,有許多發聲的管道,每個人都可以自由表達,對不同的意見我們都要予以尊重,但是,大家也要冷靜下來憑著客觀事實說話。現在許多的社會現象是,透過網路、透過電視名嘴,加上一些平面

媒體,用重重猜測與誇大拼湊,大放厥詞,群眾也被這些報導帶著跑,發酵的結果,導致輿論辦案及民意審判,彷彿每個人都是柯南、都是法官,專業的意見變得很末弱。 本書的付梓,我只想把個人一生的鑑識經驗留存下來,並對未來的偵查與鑑識工作提出建言,略盡一點社會的責任。您可以不同意我的看法,但希望彼此相互尊重,不要謾罵,惡意攻訐,因為事實是要經過良性的探討、辯論與檢視,真相才能越辯越明,司法正義才能逐漸彰顯。 法律是大家共同制定的遊戲規則,司法判決的結果,不管您同意與否都必須尊重。現在的司法制度是採無罪推定原則,沒有證據就要把嫌犯先當做好人,在證據不足的情況下,司法正義不一定能完全彰顯。但我絕對相

信因緣果報,人世間有司法與道德的懲罰,人心也有善念與惡念的競爭,犯罪的陰影要想從心底完全抹掉是不可能的,對真正犯罪的人,即使逃過司法的懲治,但是道德的懲罰會如影隨形,心牢的枷鎖已判處永遠的無期徒刑。 在個人三十三年的鑑識生涯中,要感謝培育我的老師,指導我的前輩,激勵我的朋友,陪伴我的家人,以及曾經一起共同奮鬥的同事。特別值得一提的是,赴美三次進修期間,承蒙恩師李昌鈺博士及師母的指導與照顧,真是銘感五內,永誌難忘。此外,本書得以順利出版,要感謝因緣際會中,共同成就的所有朋友,以及編撰中林秀貞的執筆,參與審編的小敏、毓瑜及本事文化的同仁。一切的一切,請接受我心中誠摯的吶喊,謝謝大家! 第一

樁沒有屍體卻定罪的凶殺案──人間蒸發的美女碩士張靜華命案 這是一樁找不到屍體的命案。 沒有屍體,如何知道是命案?沒有屍體,警察如何追緝兇手?沒有屍體,法官如何審判? 發生在十三年前的張靜華命案,兇手早已經被判有罪定讞,終身監禁,但是張靜華的屍骨至今仍然杳無蹤跡。這是台灣第一起沒有屍體卻定罪的案例。 張靜華面貌姣好,家境優渥,到英國留學取得碩士後,開設英文家教班,自己一個人住在台北市大安區。她的個性活潑外向,又喜歡跳國標舞,因此吸引不少異性追求。 民國九十年六月十四日,警方接獲報案,張靜華失蹤了。在這之前有好幾天,張靜華的家人、朋友和學生都聯絡不上她,打電話沒人接,直接到她家按門鈴也沒人應門。張

靜華作息規律,也從來沒有搞失蹤的前例,家屬擔心她的安危,於是找鎖匠來,卻解不開鎖,開不了門,後來,只好打電話給消防隊,調度雲梯車,從張靜華的住處破窗進去。 外出鞋仍靜靜躺在鞋櫃裡,女主人卻人間蒸發 張靜華的親友進到她家後,發現室內的陳設整齊,和平常一樣,沒有異狀,並沒有物品被翻動或打鬥的跡象。張靜華外出穿的鞋子,都還靜靜地躺在鞋櫃裡;除了主臥房的浴室稍有異狀,在浴缸發現了幾個看起來頗為可疑的斑點和痕跡之外,看不出來有任何外力入侵的樣子。可是,就是找不到張靜華,一個影子都沒有,她彷彿人間蒸發了。 碰到失蹤案,一般的流程照常理是不會尋求鑑識人員的協助,轄區分局會找我們是基於以下幾個古怪的疑點。 話

說當天張靜華的親友從窗戶進到屋子裡面,室內雖然沒有異狀,但主臥房的浴室裡面有幾件東西不見了,包括浴缸上方的浴簾連同掛杆、兩條大浴巾和地墊,此外,部分衛浴用品也不翼而飛。有東西不見,卻也有不應該存在於浴室裡的東西出現了:一個是寶特瓶裝水,另一個是原本放在臥室的電風扇。 轄區派出所和分局刑事組到了現場,觀察之後,對浴室的情況也都直覺可疑,便通知鑑識人員到場勘驗。 兩坪不到的浴室,浴缸和洗臉盆都是和血的顏色很相近的棗紅色,但是,鑑識人員光是用目測的,就可以看出上面遺留有清洗過的血痕,再經過細部的勘察,發現浴缸接縫、洗臉盆下方及門框底下,也都有血跡。這些血跡後來經過親子鑑定,確定是張靜華的DNA無誤。

代理教師生涯轉換之心路歷程

為了解決中央大學碩士班甄試 的問題,作者劉嘉蘭 這樣論述:

本研究採敘事研究,以立意取樣、半結構式訪談的方式,邀請三位曾經擔任過代理教師的受訪者,分享其生涯轉換的生命故事,並以時間為軸,即以生涯轉換前、中、後作為敘說的依據。三位受訪者皆從選修一般大學的教育學程,開始踏上教育之路,中間經歷了代理代課、考教師甄試的點點滴滴,且因著每個人的不同價值觀和人生境遇,各自發生了不同的轉折,導致生涯轉換過程和結果大異其趣。本研究目的為了解代理教師在生涯轉換前選擇教師之因素與相關經驗、生涯轉換中面臨之掙扎煎熬及考量因素、生涯轉換後之因應調適模式及對個人之影響與意義。本研究分析與歸納出下列研究結果:一、選擇教職之信念與相關經驗看法會影響生涯轉換; 二、生涯轉換之掙扎煎

熬會促使代理教師評估新舊工作與自己價值觀之一致性; 、生涯轉換時會考量內外在因素與家庭及重要他人期待; 四、了解並妥善運用自己的潛在資源有助於度過生涯轉換;五、生涯轉換對代理教師之影響與意義為確立自我位置,並從不同的經歷中學習成長、找到意義。

想知道中央大學碩士班甄試更多一定要看下面主題

中央大學碩士班甄試的網路口碑排行榜

-

#1.國立中央大學111 學年度碩士班甄試入學第二梯次錄取名單(含 ...

國立中央大學111 學年度碩士班甄試入學. 第二梯次錄取名單(含初試直接錄取). 本招生簡章規定,此錄取名單僅以准考證號呈現。考生可自行登入網路報名系統查詢准考證號。 於 admission.ncu.edu.tw -

#2.轉知國立中央大學學習與教學研究所109學年碩士班甄試入學考試

轉知國立中央大學學習與教學研究所109學年碩士班甄試入學考試. 108ea00869_17135535100_DI.PDF · 108ea00869_1_17135535100.jpg · 108ea00869_2_17135535100.docx ... 於 hhjh.hcc.edu.tw -

#3.國立中央大學

國立中央大學. 100學年度. 碩士班、博士班甄試入學招生簡章. 國立中央大學招生委員會編印. 地址:32001 中壢市中大路300號. 電話:(03)4227151轉57143. 於 apply2.daso.com.tw -

#4.最新消息/News - 台灣聯合大學系統

國立交通大學 103學年度碩士班、博士班甄試入學招生公告 ... 本學位學程三校(國立交通大學、國立清華大學、國立中央大學辦理聯合複試(包含筆試、 口試) ,欲同時報考三 ... 於 www.ust.edu.tw -

#5.碩士班、博士班甄試入學招生簡章

十一、 國立中央大學招生委員會(以下簡稱本委員會)須依個人資料保護法規定,取得並保管. 考生個人資料,在辦理招生事務之目的下,進行處理及利用。本委員會將善盡善良保管 ... 於 admission.ncu.edu.tw -

#6.國立中央大學99學年度碩、博士班甄試錄取新生

經核准提前於110學年度第2學期註冊入學之甄試錄取生,其收費標準、必修科目、畢業條件及獎勵碩士班新生入學辦法,比照110學年度之入學學生辦理。 於 academic.niu.edu.tw -

#7.中央推甄簡章 - peccet.com

2023/112學年度研究所推甄簡章持續更新推甄試放榜時程公告. 中央推甄簡章. 2. 本系碩士班研究生畢業前應符合「國立中央大學工學院碩士班學生英文能力合格標. 準」 3. 於 peccet.com -

#8.國立中央大學111 學年度碩士班甄試入學第一梯次錄取名單(僅 ...

國立中央大學111 學年度碩士班甄試入學. 第一梯次錄取名單(僅初試直接錄取). 依本招生簡章規定,此錄取名單僅以准考證號呈現。考生可自行登入網路報名系統查詢准考證號 ... 於 admission.ncu.edu.tw -

#9.歷屆聯考試題 - Siica2021

Nissan 原廠保養價格; 111學年度學科能力測驗-國寫; 試題內容; 數學科; 考畢試題查詢; 108學年度中央警察大學研究所碩士班入學考試考題 ... 於 siica2021.it -

#10.國立中央大學109學年度碩士班、博士 ... - 國立中央大學|教務處

國立中央大學109學年度碩士班、博士班甄試入學招生簡章. 簡章全文下載(請點我下載)※務請詳讀簡章全文,不販售紙本※. 109學年度教育部核定本校資通訊領域外加招生名額 ... 於 pdc.adm.ncu.edu.tw -

#11.中央大學在職專班錄取率

簡章下載. 教育部昨天公布大學註冊率,多名大學主管分析,碩博士班招生狀況反映業界的需求。. 2021 01 19 110學年度碩士在職專班招生考試筆試考場位置公告. 博士班甄試入學 ... 於 vc.laarzicht.eu -

#12.111學年度碩士班招生考試第一梯次放榜系所(無面試系所)之

110中央大學研究所榜單在PTT/mobile01評價與討論, 提供中央推甄簡章111、中央推 ... 最完整110中央大學研究所榜 111學年度碩士在職專班錄取名單※111學年度碩士班甄試 ... 於 www.autoescuelalaureano.es -

#13.碩士班甄試」招生管道- 國立中央大學-家庭貼文懶人包-2022年5月

碩士班甄試 」招生管道- 國立中央大學-國立中央大學招生資訊網,中央大學,國立中央大學,中央,中大,招生,招生資訊網,招生資訊,中央招生資訊,中央招生. 於 familytagtw.com -

#14.102碩博士班甄試正備取生公告- 國立中央大學機械工程學系

班、 法律與政府研究所、 遙測科技碩士學位學程。 博士班: 生命科學系、 系統生物與生物資訊研究所、 化學工程與材料工程學 ... 於 www.yumpu.com -

#15.【招生訊息】國立中央大學地球科學學院碩士班甄試聯合招生

【招生訊息】國立中央大學地球科學學院碩士班甄試聯合招生 ... 碩士聯招系所:地科系、太空系、應地所、水海所簡章下載日期:110年9月16日起線上報名 ... 於 www.gst.org.tw -

#16.碩士班- 甄試入學- 國立中央大學光電科學與工程學系

【光電碩甄】111學年度光電系碩士班甄試招生備取情形 2022-02-11; 【光電碩甄】111學年度光電系碩士甄試新生「報到注意事項」 2021-11-22; 【光電碩甄】111學年度碩士 ... 於 www.dop.ncu.edu.tw -

#17.109學年度國立中央大學碩士班甄試入學招生簡章出爐

TKB甄戰學習顧問中心聘請「甄試」專業師資傳授推薦書審資料與口試訣竅,幫助您順利錄取理想大學/科大. 於 www.reallygood.com.tw -

#18.碩士班、博士班甄試入學招生簡章 - 國立中央大學招生資訊網

109學年度碩士班、博士班甄試入學招生重要日程表. 項. 目. 日. 期. 網路報名及資料繳交網路登錄報名資料及. 繳交報名費. 108 年9 月27 日上午9:00 開始. 於 admission.ncu.edu.tw -

#19.大學問- 升大學找大學問

「升大學找大學問」 大學問(www.unews.com.tw)是國內最大的升學資訊平台。 提供學生及師長最專業的大學升學資訊和教育趨勢報導。 --全台最大升學教育資訊平台--大學 ... 於 www.unews.com.tw -

#20.招生簡章 - 中央大學法律與政府研究所

<<飛越空中央>>中央大學空拍影片 · 106學年招生影片 · 111學學年度碩士班考試入學(招生海報) · 111學學年度碩士班在職專班考試入學(招生海報) · 111學年度碩士班甄試 ... 於 www.lawgov.ncu.edu.tw -

#21.國立中央大學108學年度碩士班、博士班甄試入學招生簡章

序號. 系 所. 碩士班. 博士班. 1. 法國語文學系. 研究計畫書. ---. 2. 學習與教學研究所. 甄試入學申請書、推薦信. ---. 3. 光電科學與工程學系. 於 pdc.adm.ncu.edu.tw -

#22.中央大學在職專班錄取率

111學年度碩士班甄試-通訊系考生審查資料表.65% 107 國立中央大學碩士在職專班107學年度招生狀況統計表〔口試公告〕110碩博士班生甄試入學考試(口試)委員會函: ... 於 zd.vcaabc.nl -

#23.[情報] 國立中央大學法律與政府研究所碩士班甄試招生

[情報] 國立中央大學法律與政府研究所碩士班甄試招生 ... 美國夏威夷大學社會學博士 教授陳英鈐德國海德堡大學法學博士 副教授李廣均美國德州大學 ... 於 www.pttweb.cc -

#24.招生訊息| 國立中央大學化學系

2022-07/29. 重要 111台聯大考試報到進度. 招生訊息 · 2022-05/19. 111大學個人申請第二階段甄試說明. 招生訊息 · 2022-04/01. 大學個人申請筆試考古題. 於 140.115.43.2 -

#25.轉知國立中央大學學習與教學研究所111學年碩士班甄試入學 ...

首頁廣告 · 轉知國立中央大學學習與教學研究所111學年碩士班甄試入學考試招生海報及申請表各1份 ... 於 www.cksh.hc.edu.tw -

#26.111學年度碩士班甄試報名人數統計表 - 學校也有統編

學校也有統編,國立中央大學招生資訊網,中央大學,國立中央大學,中央,中大,招生,招生資訊網,招生資訊,中央招生資訊,中央招生. 於 nationalcp.idatatw.com -

#27.最新消息--數位學習設計與管理學系暨研究所 - 嘉義大學

國立臺灣師範大學資訊教育研究所數位學習組,甄試(一般生) 正取第二名 3.國立中央大學網路學習科技研究所碩士班,甄試(一般生) 正取 4.國立台灣科技大學數位學習與教育 ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#28.國立中央大學招生資訊網-首頁

國立中央大學招生資訊網,中央大學,國立中央大學,中央,中大,招生,招生資訊網,招生資訊, ... 身心障礙甄試委員會 · 聯絡我們. ::: 最新消息. 學士班. 學士班行事曆. 於 admission.ncu.edu.tw -

#29.中央大學地球科學學院110學年碩士班甄試聯合招生

中央大學 地球科學學院110學年碩士班甄試聯合招生. 2020-09-08; Admin. 歡迎加入中央大學地球科學學院! 碩士聯招系所:地科系、太空系、應地所、水海所簡章下載 ... 於 escollege.ncu.edu.tw -

#30.招生資訊 - 中央大學-歷史研究所

碩士班甄試 考試時間: 110年11月1日(一) 招生名額:3名 碩士班 考試時間: 111年2月8日(二) 考試科目:中國史(明清以後)、台灣史 於 140.115.197.43 -

#31.國立中央大學歷史研究所109學年度碩士班招生訊息

一、109學年度招生海報,詳如附件。 二、碩士班甄試網路報名自108年9月27日(五)至10月 ... 於 ac.lit.edu.tw -

#32.中央大學研究所錄取分數

宿舍申請· 新生知訊網· 大學入學考試中心· 大學甄選入學委員會· 大學考試入學分發委員會· 技專校院招生委員會聯合會本校110學年度研究所招生簡章,有意願者請依相關規定 ... 於 kb.biegstefanabaka.pl -

#33.賀!本系蘇小鈞同學甄試錄取國立中央大學客家語文暨社會科學 ...

賀!本系蘇小鈞同學甄試錄取國立中央大學客家語文暨社會科學學系客家語文碩士班. 於 tlc.nuu.edu.tw -

#34.國立中央大學招生資訊網-111學年度碩士班考試入學報名人數統

中央大學碩士班 放榜2021110學年研究所考試交叉查榜、研 ... 30 nov 2021 國立中央大學111學年度碩士… hace 4 días 110學年度碩士班甄試入學第1梯次錄取榜單公告學年度 ... 於 mirinconfavorito.es -

#35.中央大學在職專班錄取率

博士班甄試入學考試入學因應中國嚴重特殊傳染性肺炎中山大學109學年度碩士班及碩士在職專班考試公告109學年度碩士班暨碩士在職專班招生考試報名人數表108學年度碩士班暨 ... 於 tf.goscinna.eu -

#36.中央大學在職專班錄取率

博士班甄試入學考試入學中央在職專班錄取率,大家都在找解答第1頁。中央大學108 年度emba碩士在職專班招生報名人數統計表. 1. 教育部昨天公布大學註冊率,多名大學主管分析 ... 於 ch.propertybg-video.eu -

#37.國立中央大學研究所/甄試招生科系/成績計算@ 碩士 ... - 隨意窩

201309231719研究所推甄-國立中央大學研究所/甄試招生科系/成績計算 · 研究所推甄 · 未來發展 · 升研究所 · 教育學習 · 進修 · 口試 · 論文 · 面試 ... 於 blog.xuite.net -

#38.賀本系侯籹廷同學(應屆) 碩士班甄試考試錄取國立中央大學土木 ...

最新訊息. 賀本系侯籹廷同學(應屆) 碩士班甄試考試錄取國立中央大學土木工程學系碩士班空間資訊組! 點閱:1854; 推到: Facebook Twitter · plurk. 於 archi.csu.edu.tw -

#39.More content - Facebook

(五)9:00– · 網路報名時間: ; (二)9:00– · 網路報名時間: ; (二)9:00– · 電子信箱: [email protected]. ; 中央大學哲學研究所 · 中央大學碩士班、博士班甄試入學 ... 於 www.facebook.com -

#40.111學年度碩士班考試入學複試錄取名單

國立中央大學招生資訊網,中央大學,國立中央大學,中央,中大,招生,招生資訊網,招生資訊,中央招生資訊,中央招生. 於 admission.ncu.edu.tw -

#41.碩士班 - 國立中央大學資訊工程學系

大學 部 · 碩士班 · 博士班 · 外籍生 · 在職班. 碩士班. 111學年度碩士班考試入學招生簡章 · 110學年度碩士班考試入學招生簡章 · 110學年度碩士班甄試入學招生簡章. 於 www.csie.ncu.edu.tw -

#42.身心障礙學生甄試 - 招生資訊- 屏東大學

教育部委託相關大學統一辦理,每年針對不同身心障礙類別,提供學士班招生名額。 ... 承辦單位:身心障礙學生升學大專校院甄試委員會(主辦學校:國立中央大學). 於 admission.nptu.edu.tw -

#43.國立中央大學105學年度碩士班考試入學招生簡章 - Unity 自學

... 國立中央大學招生系統【請點擊招生考試名稱進行報名、 110學年度碩士班、博士班甄試入學招生不分類-國立中央大學-統計研究所碩士班-不 本所係於1990年由土木工程系 ... 於 moreloadsdprmns.za.com -

#44.中央大學研究所錄取分數

Act. 109學年度軍事學校正期班甄選入學簡章2019-12-23. 環境物化處理研究室Unit. 110學年度碩士班甄試入學招生中央大學研究所錄取分數,大家都在找解答。 於 jg.otrapack.nl -

#45.恭賀!!研究所碩士班甄試 - 國立臺北科技大學工業工程與管理系

王河星老師指導專題生屈馨瑜同學錄取國立清華大學工業工程與工程管理學系車振華老師指導專題生許暐羚同學錄取 ... 研究所碩士班甄試 ... 國立中央大學工業管理研究所. 於 iem.ntut.edu.tw -

#46.中央大學甄試 - Gomood

碩士班 暨碩士在職專班. 大學甄選入學. 轉學生. 大陸地區學生. 國際學生入學. 相關連結. 招生規定. 歷年招生情況統計表. 於 gomood.ch -

#47.國立中央大學環境工程研究所 - 男公關條件

考試、正備取生報到及課程總機(03)422-7151 轉各系所分機(詳見各系所篇幅) 學習與教學研究所國立中央大學110 學年度碩士班、博士班甄試入學招生簡章 ... 於 recenja.odszkodowania-kontakt.pl -

#48.中央大學碩士班放榜國立中央大學歷史研究所 109學 ... - CHCHL

國立中央大學歷史研究所─109學年度碩士班甄試放榜國立中央大學歷史研究所109學年度碩士班甄試放榜2019-11-15 Admin Admin 公告歷史研究所碩士班不分組(一般生) 準考證 ... 於 www.okinasso.co -

#49.碩士班、博士班甄試入學招生簡章 - 國立中央大學招生資訊網

(3)其他有助於甄試審查之資料,考生自行決定是否繳交。 其他規定:. 經錄取就讀本系(碩士班)之研究生,應參加本校所舉辦之碩一英文能力( ... 於 admission.ncu.edu.tw -

#50.106中央大學碩士班考試簡章 - 研究所甄試

106中央大學碩士班考試簡章中央大學碩士班報名日期: 105年12/6-105年12/15 採用網 ... 大碩研究所補習班部落格研究所考試、研究所甄試、研究所在職專 ... 於 edd000036.pixnet.net -

#51.國立中央大學招生系統

111學年度博士班考試入學招生【請點我】 · 111學年度碩士在職專班招生【請點我】 · 111學年度碩士班考試入學招生【請點我】 · 111學年度碩士班、博士班甄試入學 ... 於 cis.ncu.edu.tw -

#52.國立中央大學96學年度博碩士班甄試入學錄取名單

國立中央大學[ 001 ] 電機工程學系碩士班[ 521 ] 系統組[ 3 ] 准考證號姓名備註准考證號姓名備註52130007 劉育嘉正取521300. 於 anigi32.pixnet.net -

#53.甄試入學- 招生資訊 - 文化研究國際中心

招生公告(右側連結提供簡章全文電子檔下載), 國立交通大學111學年度碩士班、博士班甄試入學招生公告及簡章下載 · 國立中央大學111學年度碩士班、博士班甄試入學招生 ... 於 iics.nctu.edu.tw -

#54.中央大學推甄榜單在PTT/mobile01評價與討論

國立中央大學招生資訊網,中央大學,國立中央大學,中央,中大,招生,招生資訊網, ... 2021-10-06, 【碩士班】, 111學年度碩士班甄試入學招生-土木工程學系碩士班簡章分則 ... 於 pet.reviewiki.com -

#55.碩士班甄試」招生管道 - 國立中央大學招生資訊網

附件下載. 111學年度碩士班、博士班甄試入學招生簡章全文(PDF)(另開新視窗) ... 2022-07-27, 【碩士班】, 111學年度碩士在職現役軍人營區專班招生簡章. 於 admission.ncu.edu.tw -

#56.中央大學在職專班錄取率

中山大學管理學院高階經營管理碩士學程emba於1998年開辦,是全台首開辦於南部地區的emba 輔仁大學,招生,資訊,碩士,博士,甄試,大學,進修,在職,二技,護理,法律,轉學,學科能力 ... 於 ve.eurocio-events.eu -

#57.111學年度碩士班甄試報名人數統計表 - 國立中央大學招生資訊網

最新消息 ; 21. 22. 23. 24. 25 ; 28. 29. 30. 31. 1 ; 4. 5. 6. 7. 8. 於 admission.ncu.edu.tw -

#58.碩士在職專班」招生管道 - 國立中央大學招生資訊網

碩士班. 碩士班甄試 · 碩士班考試 · 台聯大碩士班 · 產業碩士專班 · 碩士在職專班 ... 於 admission.ncu.edu.tw -

#59.中華民國地球物理學會

2020.09.11, 【招生訊息】國立中央大學地球科學學院110學年度碩士班甄試聯合招生 簡章下載 ... 2019.03.07, 國立臺灣海洋大學地球科學研究所徵聘專案研究人員一名. 於 www.cgs.org.tw -

#60.賀!本系109學年度考取研究所碩士班甄試招生考試錄取名單

本系109學年度考取研究所碩士班甄試招生考試錄取名單. 賀~. 107級王元弘國立清華大學 ... 環境資源學系碩士班備取. 109級梁文碩國立中央大學遙測科技碩士學位學程正取. 於 decr.site.nthu.edu.tw -

#61.碩士班甄試錄取生學年度第2 學期提前入學申請表

博士班□碩士班. 報考資格. □畢業學歷. □同等學力. 民國年月. 大學. 系/所/學位學程畢(肄)業. 民國年月. 專科年制畢業. 民國年月. 考試及格. 其他(請敍明):. 於 chem.kmu.edu.tw -

#62.110年度國立中央大學甄試放榜 - 研究所板 | Dcard

中央 放榜囉,希望大家都順利推甄上,加油!! - 中央,研究所,碩士班,推甄. 於 www.dcard.tw -

#63.國立中央大學107學年度研究生甄試入學招生簡章

序號. 系 所. 碩士班. 博士班. 1. 法國語文學系. 研究計畫書. ---. 2. 學習與教學研究所. 甄試入學申請書、推薦表. ---. 3. 光電科學與工程學系. 於 pdc.adm.ncu.edu.tw -

#64.中央大學在職專班錄取率

博士班甄試入學考試入學中央在職專班錄取率,大家都在找解答第1頁。中央大學108 年度emba碩士在職專班招生報名人數統計表. 招生名額報考人數. 一般生在職組04-12-2020 ... 於 jp.twojewatytwojapomoc.pl -

#65.中央大學在職專班錄取率

108學年度招生簡章. 2021-09-16 【照明碩甄】111學年度碩士班甄試入. 系統工程與科技學士學位學程碩士班甄試入學考試入學台聯大系統碩士班碩士在職專班emba碩士在職專班 ... 於 ey.iamstyling.nl -

#66.傅斯年- 维基百科,自由的百科全书

祖籍江西永丰,先祖傅以渐生于山东聊城,是清兵入關以後的首位状元。历史学家、学术领导人、五四運動学生领袖之一、国立中山大学文科学长、中央研究院歷史語言研究所所長 ... 於 zh.wikipedia.org -

#67.111學年度博士班甄試入學招生簡章 - 國立中央大學招生資訊網

博士班 · 學士班 · 碩士班 · 博士班 · 境外生及新住民 ... 於 admission.ncu.edu.tw -

#68.碩士班- 甄試入學- 國立中央大學光電科學與工程學系

【光電碩甄】109學年度光電系碩士班甄試「複試名單及口試時間表」公告 2019-10-23; 【光電碩甄】109學年度碩士班、博士班甄試入學招生簡章 2019-09-16 ... 於 www.dop.ncu.edu.tw -

#69.中央大學在職專班錄取率

中央大學 在職專班錄取率edu. 111學年度碩士班甄試-通訊系考生審查資料表.甲類系所正、備取生錄取名單2.6% 歷史學系9 7 128. 2021-09-16 【照明碩甄】111學年度碩士班甄 ... 於 ne.targizinow.pl -

#70.國立中央大學 學年度碩、博士班甄試錄取新生

申請人姓名, 准考證號碼, 申請日期, 年月 日. 錄取系所組, (系/所)碩士班 組. 學歷或同等學力資格, 民國 年 月 大學 系畢(肄)業. 民國 年 月 專科 年制 畢業. 於 www.ym.edu.tw -

#71.[情報] 中央大學111學年度碩、博士班甄試簡章- 看板graduate

剛剛搜尋中央大學發現已經上傳簡章碩士班: https://admission.ncu.edu.tw/zh-TW/content/82/13 博士班: ... 於 www.ptt.cc -

#72.照明與顯示碩士班- 甄試入學- 國立中央大學光電科學與工程學系

首頁 招生資訊 照明與顯示碩士班甄試入學. 照明與顯示碩士班甄試入學. 刊登日期標題. 【照明碩甄】111學年度碩士班甄試入學第2梯次錄取名單 2021-11-19 ... 於 www.dop.ncu.edu.tw -

#73.111學年度國立中央大學英美語文學系碩士班甄試入學招生中

【111學年度碩士班甄試入學招生】 報名日期: 2021/10/5 ~ 2021/10/12 書審資料上傳日期:同報名日期 口試日期:2021/11/5(五) 於 www.english.nutn.edu.tw -

#74.中央大學研究所錄取分數

教師職員.110學年度碩士班招生考試. 2021 09 11.35 2 69. 簡章下載開放時間.%. Job.警專.社工師. 公告110學年度碩士班甄試錄取生,於109學年度第2學期提前入學須知及 ... 於 uu.programowaniedladzieci.eu -

#75.中央大學推甄簡章 - Dongfeng

簡章下載榜單公告報到、放棄情形查詢產業碩士專班110年度秋季班【請點我地址: 22 列國立中央大學109 學年度碩士班、博士班甄試入學招生簡章簡章全文下載(請點我下載) ... 於 www.muhubas.co -

#76.中央大學在職專班錄取率

博士班甄試入學考試入學中央在職專班錄取率,大家都在找解答第1頁。中央大學108 年度emba碩士在職專班招生報名人數統計表.92% 合計577 948 556 58. 招生名額報考人數. 於 hy.remonty24-gorzow.pl -

#77.國立中央大學110 學年度碩士班甄試入學第二梯次錄取名單(含 ...

國立中央大學110 學年度碩士班甄試入學. 第二梯次錄取名單(含初試直接錄取). 本招生簡章規定,此錄取名單僅以准考證號呈現。考生可自行登入網路報名系統查詢准考證號。 於 icn.ncu.edu.tw -

#78.中央大學研究所錄取分數

空氣監測與污染研究群. 未來新生. 環境物化處理研究室Unit. 公告110學年度研究所碩士班甄試入學錄取生提前入學核准名單. 律師考試. 筆試:1.25 地x1.25 數乙x1. 110-01-21. 於 wt.familiedobbe.nl -

#79.中央大學教學研究所111學年碩士班甄試入學申請表

中央大學 教學研究所111學年碩士班甄試入學申請表. 中央大學教學研究所111學年碩士班甄試入學申請表.pdf · 中央大學教學研究所111學年碩士班甄試入學考試招生海報及申請 ... 於 www.chmvs.ntpc.edu.tw -

#80.國立中央大學地球科學學院研究所甄試聯合招生 - 台大地理系

研究所甄試聯合招生 一次報考,多元選擇! 歡迎加入中央大學地球科學學院! 碩士聯招系所:地科系、太空所、應地所、水海所博士聯招系所:大氣系、地 ... 於 www.geog.ntu.edu.tw -

#81.中央大學研究所推甄111的推薦與評價,DCARD、PTT

中央大學 研究所推甄111的推薦與評價,在DCARD、PTT、MOBILE01、FACEBOOK和這樣回答,找中央大學研究所推甄111在在DCARD、PTT、MOBILE01、FACEBOOK就來台灣好玩景點推薦 ... 於 twplay.mediatagtw.com -

#82.111學年度碩士班甄試報名人數統計表 - 國立中央大學招生資訊網

111學年度碩士班甄試報名人數統計表. 發布日期:2021-10-25 更新日期:2021-11-04 連絡電話:57143. ※「報名資格審查結果」及「准考證號」請登入網路報名系統後查詢。 於 admission.ncu.edu.tw -

#83.國立中央大學 學年度碩、博士班甄試錄取新生 - 教務處

申請人姓名, 准考證號碼. 錄取系所組, (系/所)碩士班 組. 學歷或同等學力資格, 民國 年 月 大學 系畢(肄)業. 民國 年 月 專科 年制 畢業. 民國 年 月 考試及格. 於 acad.ntub.edu.tw -

#84.<簡章更新> 111學年度碩士班甄試入學招生簡章整理 - 試

111學年度臺科研究所推甄簡章已經出來了唷!!! 臺灣科技大學簡章111學年度碩士班推甄簡章陸續公告了,以下陸續更新簡章網址請報考當年度研究所推甄 ... 於 realgood520.pixnet.net -

#85.國立中央大學110 學年度碩士班考試入學招生複試錄取

國立中央大學110學年度資訊工程系碩士班考試備取意願調查表通知有意願報到但尚未 ... [情報] 110年度中央大學甄試放榜| 中央大學研究所備取ptt 02 正取生請依錄取通知 ... 於 hao.directgrillage.fr -

#86.[招生] 104學年度推薦甄試招生簡章

親愛的朋友們大家好, 「國立中央大學104學年度碩士班、博士班甄試入學招生簡章」已經出爐囉! 歡迎大家至中央大學查詢, 招生簡章請按我。 於 ilovencuhrm.pixnet.net -

#87.碩士班考試」入學招生管道 - 國立中央大學招生資訊網

歷年考題請上本校圖書館下載。 ... 我是中央大學111學年度甄試錄取生,我還可以參加考試入學嗎? 可以,惟若考試入學獲錄取,應擇一放棄。 ... 我是中央的休學生,我還可以參加 ... 於 admission.ncu.edu.tw -

#88.國立中央大學學習與教學研究所105學年碩士班、博士班甄試 ...

依據國立中央大學104 年9 月25 日中大文字第1043070062 號函辦理。(附招生海報、申請表及推薦表各1份). 1) 招生海報. 2) 博士班甄試入學書面審查資料檢核表. 於 www.lsjh.tyc.edu.tw -

#89.國立中央大學109學年度碩士班、博士班甄試入學招生簡章

中央109 推甄,你想知道的解答。國立中央大學109學年度碩士班、博士班甄試入學招生簡章.簡章全文下載(請點我下載)※務請詳讀簡章全文,不販售紙本※...| 教育百科. 於 eduwikitw.com -

#90.中央大學研究所錄取分數

想要查榜就來龍門,龍門轉學考的交叉查榜最快速轉學考補習班,轉學考交叉查榜,轉學考錄取率,轉學考報名人數,各校轉學考榜單都在龍門最新考情公告110學年度碩士班甄試招生110 ... 於 ed.snufvitaal.nl -

#91.中央大學化材系碩士班甄試

國立高雄師範大學科學教育暨環境教育研究所碩士班甄試. 個人資料簡歷 ... 自我優勢評量(包含大學成績、專題研究、個人特質及相關外文檢定或其它證照等綜合各方面) ... 於 news.nknu.edu.tw -

#92.110學年度國立中央大學英美語文學系碩士班招生入學

110學年度碩士班甄試入學招生】 報名日期: 2020/9/29 ~ 2020/10/5 書審資料上傳日期:同報名日期口試及筆試日期:2020/10/26(一) 【110學年度碩士班考試入學招生】 ... 於 fl.nutc.edu.tw -

#93.歷屆考古題及國考線上測驗 - 公職王

... 郵政人員職階晉升甄試, 中華電信, 陽信銀行, 合庫金控, 兆豐銀行, 第一銀行, 高雄銀行, 財團法人中小企業信用保證基金, 公路人員考試, 中央警察大學入學考 ... 於 www.public.com.tw -

#94.中央大學甄試

111學年度碩士班甄試入學招生重要日程. ... 111學年度身心障礙學生中央大学の公式サイト大学の基本情報、入試情報、学部・大学院・専門職大学院での ... 於 bborologio.it -

#95.外國學生來臺就學辦法 - 全國法規資料庫

一、於完成申請就學學校學程後,申請碩士班以上學程,逕依各校規定辦理。 ... 高級中等以下學校之外國學生,應檢具下列文件,逕向學校申請,並經甄試核准後註冊入學:. 於 law.moj.gov.tw -

#96.客家語文碩士班

客家語文碩士班 · 甄試入學簡章 · 考試入學簡章 · 考古題 · 客家語文碩士班參考書目. 於 140.115.170.1 -

#97.國立中央大學- 109年大學指考分發榜單查詢-www.com.tw

22 de fev com de 2022 雖然沒考中央但還是祝大家上榜,我想上台大! - 研究所,考試,碩士班試務相關作業111學年度大學申請入學【 標題: 111學年度碩士班甄試入學第二 ... 於 aliciameseguer.es