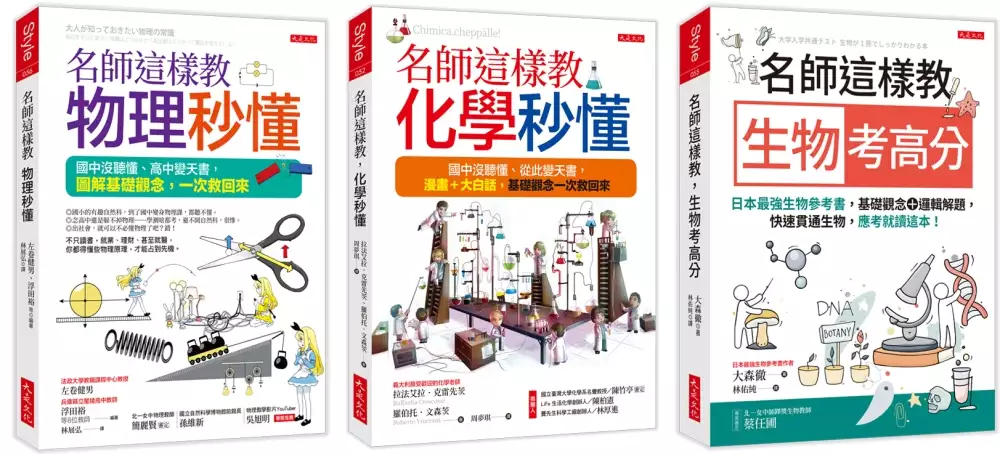

電動門遙控器重新設定的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RaffaellaCrescenzi寫的 名師這樣教生物考高分+名師這樣教 化學秒懂+名師這樣教物理秒懂(三萬名讀者肯定紀念版)(全三冊套書) 和丹尼爾‧席格蒂娜‧佩恩‧布萊森的 教養,從跟孩子的情緒做朋友開始:孩子鬧脾氣,正是開發全腦的好時機都 可以從中找到所需的評價。

另外網站鐵捲門遙控器重新設定 - Dhu也說明:鐵捲門遙控器解鎖、設定. Step 1. 將主機插上電源. Step 2. 打開主機上蓋會看到片綠色IC板. Step 3. IC板上有顆紅色記憶鍵. Step 4. 按住紅色鍵不放‵嗶′聲, ...

這兩本書分別來自大是文化 和采實文化所出版 。

義守大學 機械與自動化工程學系碩士班 林明哲所指導 黃文宏的 機器人於交通指揮之應用 (2009),提出電動門遙控器重新設定關鍵因素是什麼,來自於交通指揮。

最後網站瞬熱式洗淨便座DL-RRTK50TWW則補充:... 負擔○ 新型手持式遙控器,輕鬆操作○ IPX4防水係數○ 快速烘乾○ 自動開/關蓋,免動手更方便○ 柔光照明,免開燈清楚可視○ 4個用戶設定,輕鬆切換個人喜好.

名師這樣教生物考高分+名師這樣教 化學秒懂+名師這樣教物理秒懂(三萬名讀者肯定紀念版)(全三冊套書)

為了解決電動門遙控器重新設定 的問題,作者RaffaellaCrescenzi 這樣論述:

《名師這樣教 生物考高分》 ★第一本針對大學生物考試之速成學習教科書 ★日本最強生物老師暢銷著作 ★北一女中師鐸獎生物教師蔡任圃審定 大學入學考試,末代舊課綱已結束,各科目都減少了傳統記憶型考題, 其中,圖表判讀、實驗題型,更是在新課綱「素養導向」中得高分的關鍵! 所以,生物想要考高分,單純的專有名詞背誦已過時, 「跨單元」題型才是命題新方向。 本書由日本最強生物參考書作者大森徹編寫, 40大主題,將胞器、酵素、光合作用、細胞分裂、生態系……等基礎生物知識, 利用測驗題目加以解說,幫你把解題邏輯,一次弄清楚! 如果你正苦惱於生物課

程、正準備大學考試,讀完馬上考高分! ◎知識型題目,用一點邏輯推理就能拿分 動物細胞含量最多的是「水」、其次是「蛋白質」; 植物細胞除了水之外,「碳水化合物」則占最大比例。 細胞內元素占比怎麼判別?只要牢記以上兩點就能輕鬆解決! ◎胞器與功能,不會直接考,但要會歸納 所有細胞都有一樣的胞器?原核生物缺少細胞核、粒線體(提供能量); 那麼原核生物該如何代謝反應?只要有酶(酵素)就能進行! 不具備葉綠體的生物,是否也能像植物一樣行光合作用? ◎最多考生搞混的「減數分裂」 動物的體細胞通常含有兩條大小和形狀相同的「同源染色體」,

同源染色體(基因組)包含了維持物種所需的遺傳訊息, 經過減數分裂所產生的子細胞,DNA含量該如何計算? ◎PCR反應──知識融入時事,占比越來越重 確認患者是否感染新冠病毒時,使用的就是PCR反應, 首先需要加熱並分離DNA,再與「引子」結合, 那麼,還需要什麼條件才能將微量的DNA片段複製放大,進行檢測? 串聯跨章節知識、短時間複習,基礎知識+進階題目一次掌握, 對照實驗、假設驗證、對話題型……通通不用怕! 考大學,生物看這一本就夠! 《名師這樣教,化學秒懂》 ★最受義大利學生歡迎的化學教材,亞馬遜青少年電子書第一名 ◎國小的

有趣自然課,到了國中理化完全接不上,高中更是變天書? ◎不想記反應、背公式,這樣還能學化學嗎?作者說,這本書可以。 ◎生活上很難用到化學?錯!機車胎壓要多少才剛好?高壓鍋煮東西比較快? 不只考試,就業、理財、甚至就醫,你都得懂些化學原理,才能擁有優勢。 國中沒聽懂、高中變天書,考大學志願受限,出社會無緣高薪職缺、當科技新貴…… 你的人生不該是這樣的。如果你很苦惱化學課程,這本書一定能幫到你。 本書由兩位最受義大利學生歡迎的化學老師共同編寫, 用七個章節,將化學元素、反應、氣體、液體、固體、相變、溶液等7大基礎知識, 利用生活中的各種實例加以解說,幫你把從

沒搞懂的化學概念,一次學起來! 除了幫你通過考試,本書還很實用:如果你開完葡萄酒忘記塞回瓶塞、 回家時發生鑰匙生鏽了打不開,或者公園賣氣球的小販錯把氫氣當氦氣來填充, 將會發生什麼樣的慘事或是悲劇。 ◎化學:研究物質及其變化規律的科學 人類已知的化學元素有目前有118種, 其中94種是自然元素,地球萬物都由它們組成(因為足夠穩定)。 元素符號的數字(原子序、質量數)代表什麼? 這些數字就像身分證,只要有了原子序,就能知道是什麼物質! ◎化學「反應」好抽象?用生活中的例子說給你懂 .化學反應是不同分子之間,化學鍵斷裂並形成新分子的過

程: 像是煎牛排、泡咖啡飄出的香味,這些現象都是化學反應。 .質量守恆定律──物體不會憑空產生,也不會憑空消失。 就像冰淇淋,雖然會融化,但不會不見;只是轉化為另一種物質。 ◎最難又最無聊的莫耳概念,其實就是在買菜 1莫耳=6×1023個,為什麼科學家要搞得這麼複雜? 就像去買米,你不會計算需要幾粒,而是一次買一包, 因為原子和分子的質量實在是太小,所以一次得多算一些! ◎物態變化,就像在百貨公司搭手扶梯 物質的變化過程(固態、液態、氣態間的轉化),被稱為「相變」, 物態的轉化就像搭乘手扶梯,溫度要維持一小段路後才會繼續上升; 有

沒有固態與氣態的直接轉化?這叫做「凝華」與「昇華」(搭電梯)! 另外還有 .熱氣球為什麼要有燃燒器?理想氣體公式會告訴你。 .夏天玩溜滑梯燙傷屁股?這是比熱。 .冰塊融化成水,溫度為什麼不會上升……? 枯燥的化學,本書用貼近生活的實例解說,零基礎也能快速入門! 萬一你上課秒睡過,本書幫你救回來,堪稱通過考試的最快方法。 《名師這樣教 物理秒懂(三萬名讀者肯定紀念版)》 三萬名讀者肯定,每到學測前就大賣之長銷紀念版 ◎國小的有趣自然科,到了國中變身物理課,都聽不懂。 ◎念高中還是躲不掉物理──學測啥都考,避不開自然科,很慘。 ◎物理就是

套原理、套公式,用死背應付吧!(所以學得好痛苦) ◎出社會,就可以不必懂物理了吧?錯! 不只讀書,就業、理財、甚至就醫,你都得懂些物理原理,才能占到先機。 國中沒聽懂、高中變天書,念大學等著被當,出社會無緣當科技新貴……, 你的人生不該是這樣的。如果你很苦惱物理學課程,這本書一定能幫到你。 物理就是物體的原理,基本法則貫通在身邊各種現象中。 例如,用滑輪抬東西為什麼至少省力一半? 電暖器的紅光會把我晒黑嗎?馬達,有的變頻能省電、有的變頻會燒壞,何故? 巨蛋體育場屋頂該蓋幾公尺高才夠? 海嘯時躲在堤防後面為何沒用?有些地震上下跳、有些地震左右搖,何故?

迴旋加速器跟我體檢和看醫生為什麼大有關係?超導體為什麼對我很有用? 拍照何時該用偏光鏡?哪種電動車才是大勢所趨?手機怎麼收不到訊號? 國外帶回來的電器,變壓整流之後為什麼還是不能用?……… 物理其實比你想像中有用。而本書的寫法,保證超乎你想像的有趣。 本書由 8 位日本現職高中、大學教師共同編寫,用圖解方式 將力學、功與能、熱力學、電學、電磁學、波動等 6 大基礎物理。 用生活中的各種應用加以解說, 幫你把以前沒聽懂的物理概念,一次救回來! ◎力學:搞懂物體如何平衡、變形和運動 ‧搭捷運最有感覺的力——慣性力與離心力。 列車起動和煞車時,

沒抓好就會摔跤,就是因為慣性。 ‧萬物之間都有引力,誰離不開誰? 其實人與人之間也有引力,只是重力的引力更大,所以雙腳會站在地球上, 人和人之間卻不會吸在一起。 ◎物理的「功」與「能」,有什麼功能? .為什麼明明搬了重物移動,卻說作功是零。 如果施力方向與物體移動方向相反,則是作負功。所以搬起行李往前走,搬行李的力對移動行李的作功為零。 .用「功」的原理來設計機器,想要省力,臂就得拉長一點。 利用「槓桿」、「滑輪」等簡單機械,可以改變施力的方向及大小,讓你更省力。 ◎熱力學——「熱」會移動,但溫度不會 .溫度指的是物體、液體、

氣體的冷熱程度,就是溫度計上顯示的數值。 熱則是指物體內的原子和分子運動時帶有的能量,轉移到其他物體的過程。 .熱力學定律有三種,其實你天天都在操作,像是把冰水加熱,讓熱茶變冷, 還有摩擦就會生熱。誰說物理很難學? ◎電學——發電與儲電,都是顯學 .發現電:靜電讓人討厭,卻不可或缺! 如果沒有靜電,影印機就沒辦法讓黑色粉末(碳粉)附著在紙上。 .電動車受重視,不只是因為環保! 因為一般燃燒汽油行走的汽車,能量轉換效率差,最後利用的能量大約只有原本的三分之一。 其他像是 .車子開進隧道時,收音機為什麼會收不到訊號?其實是電場作用。 .墊板摩

擦以後,為什麼會把頭髮或小紙片吸起來?這是靜電。 .世上萬物幾乎都與波有關—波,如水波、音波、光波、電磁波、地震波, 都是常見的波。 誰說物理很難又很枯燥, 本書保證讓你讀起來像看故事書一樣有趣。 本書特色 《名師這樣教 生物考高分》 第一本針對大學生物考試之速成學習教科書 日本最強生物老師暢銷著作 北一女中師鐸獎生物教師蔡任圃審定 《名師這樣教,化學秒懂》 ★最受義大利學生歡迎的化學教材,亞馬遜青少年電子書第一名 上課秒睡,本書幫你救回來,堪稱通過考試的最快方法。 《名師這樣教 物理秒懂(三萬名讀者肯定紀念版)》

三萬名讀者肯定,每到學測前就大賣之重版再來。 不只讀書,就業、理財、甚至就醫,你都得懂些物理原理,才能占到先機。 名人推薦 《名師這樣教 生物考高分》 北一女中師鐸獎生物教師/蔡任圃 《名師這樣教,化學秒懂》 國立臺灣大學化學系名譽教授/陳竹亭 LiFe生活化學創辦人/陳柏憲 賽先生科學工廠創辦人/林厚進 《名師這樣教 物理秒懂(三萬名讀者肯定紀念版)》 北一女中物理教師/簡麗賢 國立自然科學博物館前館長/孫維新 物理教學影片YouTuber/吳旭明

機器人於交通指揮之應用

為了解決電動門遙控器重新設定 的問題,作者黃文宏 這樣論述:

本研究係應用機器人於十字路口執行交通指揮,機器人以電腦為控制器,透過8255介面卡,將輸出訊號,經由輸出端子板,再經由繼電器去控制馬達的正反轉,使得機器人能夠作動。機器人作動時,各關節軸之旋轉極端位置,由微動開關偵測,當機器人關節軸到微動開關位置時,微動開關之訊號,經由輸入端子板,經8255介面卡,傳送到控制電腦,以停止該關節之動作。利用VB(Visual Basic)所撰寫之控制程式,可藉由上述之方式使電腦與機器人間,做雙向的聯繫,來控制機器人的動作。機器人可以透過適當感測裝置,偵測週遭的特殊狀況,作出適當的回應,使機器人能感知外界狀態,產生雙向互動,最後將機器人應用在十字路口交通指揮上,

搭配紅綠燈號及緊急狀況處置,機器人可以依照不同的路況進行交通指揮。

教養,從跟孩子的情緒做朋友開始:孩子鬧脾氣,正是開發全腦的好時機

為了解決電動門遙控器重新設定 的問題,作者丹尼爾‧席格蒂娜‧佩恩‧布萊森 這樣論述:

終結每個父母的管教惡夢, 現在就開始跟孩子的情緒做朋友! 暢銷書《教孩子跟情緒做朋友》作者新作: 孩子不是故意無理取鬧, 他們負責分析思考的大腦25歲才發育完全! 鬧脾氣等於告訴你,他們現在欠缺的能力! 本書將改變你對管教的觀念: 先作不抓狂的父母,才能教出不抓狂的孩子! 把握每次親子衝突的時刻, 當下將失控情緒翻轉化為成長契機, 讓孩子學會受用一生的能力! 牛奶打翻在地上、孩子們因為搶玩具而哭鬧、老師又打電話來了……面對孩子哭鬧的情緒與行為,父母很難不抓狂。但你知道嗎?孩子負責理性思考的上層大腦二十五歲左右才會發展完全,所以他們不是故意哭鬧的。與其用處罰、責罵、

面壁思過管教孩子,你有更好、更有效,且可以增進親子關係的管教選擇──「不抓狂教養法」(No-Drama Displine)。 教養專家丹尼爾‧席格、蒂娜‧佩恩‧布萊森從大腦神經科學出發,教家長在管教時先跟孩子的情緒做朋友,用不抓狂的全腦策略回應孩子,自然就能教出有洞察力、同理心、修復力的不抓狂小孩。將可能造成親子衝突的時刻,轉變成增進親子關係的機會,讓美好的價值觀內化為孩子特質,幫助他們在短期改變行為,並在未來追求幸福人生。 【管教是教導,父母先身體力行跟情緒做朋友,孩子才能有樣】 如果你厭倦對孩子大吼大叫,對孩子的偏差行為傷透腦筋又無計可施,那麼你就應該嘗試 「不抓狂教養

法」!它將改變你對管教的觀念:父母先不抓狂,才能教出不抓狂的孩子! 孩子鬧脾氣多是因為大腦還在發展,無法像大人一樣自制,父母應該先掌握管教的本質──教導,不以直覺情緒和孩子硬碰硬,而是先想好管教的方法與目的,用言語、擁抱安撫孩子的衝動本能,再依孩子個性與場合選擇方法,有效引導他們改變行為。 【透過形塑大腦發展,父母將培養出自動自發、自我管理的孩子】 這樣的管教經驗,將引發一連串效果:你身體力行的教導,除了改變孩子行為,也同時改變了孩子的大腦,大腦會將這些重覆經驗內化為孩子的內在價值觀。長期來看,你的管教將愈來愈少,因為孩子慢慢會養成自己判斷、處理各種問題的能力。而在過程中,你和孩

子的關係會變得更親密融洽! 【不抓狂教養學,步驟一:了解大腦的三個C,有效管教並減少情緒反應】 1.孩子的大腦正在改變和發展,父母必須調整期望,了解孩子的哭鬧情緒和行為是必經過程。 2.孩子的大腦會根據經驗改變,父母可以幫助孩子瞭解這些經驗的意義,並在他們腦中轉化成「學習經驗」。 3.孩子的大腦很複雜,有的區域負責記憶、有的負責產生同心理等。父母愈引發孩子更好的本性,就愈能要求他們三思而後行或考慮他人感受,做出具有道德感和同理心的行為。 【不抓狂教養學,步驟二:進行情感連結,讓孩子接納意見、深化親子關係】 ●不抓狂的情感連結原則: 1.把「鯊魚音樂」轉小聲:拋開

過去經驗和未來恐懼的背景雜音。 2.打破砂鍋追到底:把重點從行為本身轉移到其背後原因,為什麼孩子會這麼做? 3.想一想「怎麼做」:你說了什麼很重要,但更重要的是你怎麼說。 ●幫助孩子覺得自己被理解 1.傳達安慰:擺出低於視線的姿態,再加上一個慈愛的觸摸、點頭或理解的眼神。 2.確認:即使你不喜歡孩子的行為,還是要認知甚至接納他們的感受。 3.少說多聽:孩子情緒爆發時,別解釋、說教或否定他們的感受。好好傾聽他們的心情。 4.反映你聽見的話:傾聽之後,把你聽見的話反映回去,讓孩子知道你聽進去了。 【不抓狂教養學,步驟三:重新引導孩子,讓管教效果長久】 ●利用

管教一二三:一個定義+兩個原則+三個效果 一個定義:管教即教導。先問自己三個問題: 1.為什麼孩子會做出這種行為? 2.我想讓孩子學到什麼? 3.我該怎麼好好教導這一課? 兩個原則: 1.等到孩子(還有你自己)準備好,再進行管教。 2.一致但不僵化,管教需有彈性,因不同孩子、不同場合而改變。 三個效果: 1.洞察力:幫助孩子瞭解自己的感受和對於困境的回應。 2.同理心:讓孩子練習反思自己的行動會如何影響他人。 3.修復力:問孩子有什麼方法可以彌補過失。 ●不抓狂的重新引導策略 1.父母要減少用字,忍住不囉嗦。 2.接納孩子的情緒,也

教導他們接納自己的情緒。 3.以描述實際狀況,代替說教。 4.讓孩子參與管教過程。 5.把「不行」變成有條件的「可以」。 6.強調積極面。 7.發揮創意。 8.教導第七感工具,也就是心智省察力。 本書特色 1.掌握不抓狂的全腦教養原則,就能發展自己的教養哲學,利用最佳方法讓孩子學到教訓! 2.了解孩子腦部發展知識,以及適合每個年紀、階段的有用教養法! 3.冷靜且充滿愛意的和孩子培養感情的方法,不管孩子的行為有多極端,同時設定清楚一致的的界線! 4.孩子發脾氣時引導他們的訣竅,就是發揮洞察力、同理心並修正缺陷! 5.再棒的父母都會犯的二十個教養錯誤

,教你如何謹守並善用全腦教養的原則! 好評推薦 王意中 王意中心理治療所 所長/臨床心理師 黃瑽寧 馬偕兒童醫院 主治醫師 「我從翻開第一頁就捨不得放下這本書。丹尼爾‧席格和蒂娜‧佩恩‧布萊森很清楚的解釋為何處罰孩子不會有任何效果,並提供對的做法。讓父母得知腦科學領域的最新突破,引導他們用同理心、情感聯繫和孩子邁向合作、紀律與家庭和樂的道路。」──羅倫斯‧柯恩博士,《擔憂的反面》(The Opposite of Worry)作者 「淺顯易懂的解釋、實際好用的建議,讓這本書成為豐富的教養資源,指導每個家庭如何處理失控場面和誤解。它說明神經生物學如何影響孩子們令人又

生氣又困惑的行為,幫助父母以寬宏大量、互相尊重以及歡喜自在的態度面對每一天的挑戰。」──溫蒂‧莫傑爾博士,《孩子需要的九種福分》(The Blessing of a Skinned Knee)作者 「真是鬆了一口氣!席格與布萊森讓父母和協助兒童端正行為的人士,可以輕而易舉的面對教養工作。《教養,從跟孩子情緒做朋友開始》提供的教養方式以研究和常識為基礎,成人使用起來輕鬆愉快,孩子則會獲益無窮。」──丹尼爾‧高曼,《EQ》(Emotional Intelligence)作者 「心力交瘁的父母經常問我,為什麼他們使用的管教技巧效果不彰,甚至讓情況雪上加霜。我不是每一次都有辦法回答,因為我

不確定我時時都能掌握哪個地方出了錯。現在我知道了。《教養,從跟孩子情緒做朋友開始》解開了管教的祕密,告訴我們什麼事該做與不該做,以及其背後的原因,還有生氣到抓狂時該怎麼處理。簡單來說,丹尼爾‧席格和蒂娜‧佩恩‧布萊森的見解和訣竅將幫助你成為更好的父母。我知道我未來都將用上這本精采又實用的書所告訴我的觀念。」──麥可‧湯普森博士,《該隱的封印》(Raising Cain)作者 作者簡介 丹尼爾‧席格(Daniel J. Siegel ) 加州大學洛杉磯分校醫學院(UCLA School of Medicine)心理學臨床教授、加州大學洛杉磯分校正念覺察研究中心(UCLA Min

dful Awareness Research Center)共同創始所長,以及第七感研究中心(Mindsight Institute)執行長。 哈佛醫學院校友,有多本著作,包括《紐約時報》暢銷書《青春,一場腦內旋風》(Brainstorm)、與瑪麗‧哈柴爾(Mary Hartzell)合著之《第七感,由內而外的教養》(Mindsight, Parenting from the Inside Out)以及與蒂娜‧佩恩‧布萊森合著之《教孩子跟情緒做朋友》(The Whole-Brain Child)。他同時也《喜悅的腦》(The Mindful Brain)和《人際關係與大腦的奧祕》(Th

e Developing Mind)的作者,獲得國際專業好評,亦經常在世界各地發表演說與舉辦工作坊。他和妻子住在洛杉磯。 個人網站:DrDanSiegel.com 蒂娜‧佩恩‧布萊森(Tina Payne Bryson ) 暢銷書《教孩子跟情緒做朋友》的作者之一,此書被翻譯成十八種語言。她是兒童與青少年心理治療師、第七感研究中心的教養長,以及加州奧塔迪納聖馬克中學(Saint Mark's School)的兒童發展專家。她為全世界的父母師長與臨床醫師發表演說和舉辦工作坊。布萊森博士於南加州大學(University of Southern California)取得博士學位,現

與丈夫和三個孩子住在洛杉磯近郊。 個人網站:TinaBryson.com 譯者簡介 洪慈敏 英國倫敦國王學院國際關係碩士,輔仁大學跨文化研究所翻譯學碩士班。現為專職口筆譯者。 前言 重視關係、避免抓狂的教養學 第一章 不抓狂的父母,才能教出不抓狂的孩子 第二章 每一次管教,都是建構孩子大腦的機會 第三章 孩子情緒失控時,正是最需要你的時候 第四章 建立情感連結的三個原則、四個策略 第五章 管教一二三:培養洞察力、同理心、修復力 第六章 有效端正孩子行為的八大妙招 結論 為管教帶來希望的四個訊息 附錄一、將不抓狂教養的重點貼在你家冰箱上 附錄二、

教養專家也會失手,你並不孤單 附錄三、給兒童照護者的八大不抓狂教養原則 附錄四、再棒的父母都會犯的二十個教養錯誤 附錄五、《教孩子跟情緒做朋友》節錄 致謝 前言 重視關係、避免抓狂的教養學 你並不是孤軍奮戰。 如果你想讓孩子少頂嘴、說話時尊重他人,但不知道該怎麼辦;如果你不知道如何避免家裡那個學步兒爬到雙層床上鋪,或有人來訪時,在開門前讓他穿好衣服;如果你厭倦重複說同樣的話(像是:快點!上課要遲到了!),或因為睡覺、做功課和看電視的時間,一再和孩子爭吵……如果你曾有過上述令人沮喪的經驗,你並不是孤軍奮戰。 事實上,你甚至不是稀有動物,只不過是為人父

母──既身為父母,也身為人。 找出管教孩子的方法真的很難,情況往往是:孩子做了不該做的事而惹你生氣,他也鬧脾氣,最後以眼淚收場(有時流淚的是孩子)。 你感到力不從心、勃然大怒,開始發飆、斥責,然後一股心痛的罪惡感和疏離感席捲而來。 你是否曾問自己,特別是和孩子大吵一架後:「我難道不能做得更好嗎?我難道無法處理自己的情緒,當一個更有效率的父母嗎?我難道不能緩和衝突,反而製造更多混亂場面嗎?」你希望孩子停止不當行為,也希望處理方式能增進你跟孩子的關係。你想建立而非傷害親子關係,並且避免情緒化的反應。 你做得到。 這也是本書宗旨:你的確能以充滿尊重和

關愛的方式管教孩子,同時維持清楚一致的界線。換句話說,你可以做得更好。你對孩子的管教可以多一點交流和尊重,少一點抓狂和衝突,同時在過程中建立更好的親子關係,並增強孩子做正確決定的能力,對他人抱有同理心,培養優秀的特質,幫助他們在人生的道路上邁向成功與幸福。 我們和全世界無數的父母談過話,教他們腦部發展基本知識,以及這個過程如何影響親子關係,也見識到他們有多渴望知道,該如何以更尊重的態度、更有效的方式導正孩子的行為。 這些父母厭倦大吼大叫,不想看到孩子悶悶不樂,也深怕孩子不斷發生偏差行為。他們不想用已知的方法來管教孩子,卻不知道還有什麼別的方法。他們也想多付出關懷和愛意,但要

讓孩子聽話又不得不氣急敗壞、傷透腦筋。他們需要有效又開心的管教方法。 「不抓狂的全腦教養法」就是為以上這些父母提供原則和策略,協助他們減少管教孩子時,常見的激動情緒和失控場面。如此一來,為人父母就能輕鬆一些,教養也會更加有效。更重要的是,這將促使孩子的腦部產生連結,幫助他建立一輩子都受用無窮的情緒和社交技巧,同時增進親子關係。 孩子需要管教的時刻,其實是父母最需要把握的關鍵機會,因為你的做法將對孩子產生深遠的影響。當挑戰無可避免出現時,你不再覺得它是讓你發飆的討厭狀況,而是和孩子培養感情和導正行為的大好機會,如此一來,孩子和整個家庭都都獲益。 若你是教育者、治療師

、輔導員或諮商師,負責兒童成長與福祉,本書提供的妙招同樣可以應用在班級、診間或團體裡。近期腦部研究的新發現,讓我們深入了解兒童的需求,以及讓他們發展得最好的管教方式。 本書對象是任何關心兒童,想以充滿愛意、有科學根據和效果顯著的策略來幫助他們成長茁壯的人。雖然全書使用「父母」兩字,但如果你是祖父母、老師或其他對孩子有重大影響力的人士,同樣值得一讀。 合作讓我們的人生變得更有意義,而合作的起點可以是許多成人共同幫助孩子邁出第一步。我們希望孩子在生命中遇到許多有心和他們互動的照護者,在必要時刻管教他們,幫他們建立社交技巧並增進人際關係。 導正「管教」的觀念

管教前,必須先了解管教目的為何。當孩子出現不當行為時,你想達到什麼目的?最後的結果是你的終極目的嗎?換句話說,你的目的是處罰孩子嗎? 當然不是。我們生氣時,可能會覺得想處罰孩子,不爽、不耐、不解或是不知所措讓人產生這種感覺,這很正常,也很常見。不過,一旦靜下心來,讓混亂歸於平靜,我們就會知道這些後果不是終極目的。 那麼,我們想要的是什麼?管教的目的是什麼? 這得先從這個字的定義談起,「管教」(discipline)一詞源自拉丁文「disciplina」,從十一世紀起便有教導、學習和給予指示之意,因此英文的「discipline」一開始的意思就是「教導」。

現今,多數人將「處罰」或「後果」和管教聯想在一起。例如:有一個孩子才一歲半的母親問丹尼爾(作者):「我正在教山姆很多東西,但什麼時候該開始管教他?」她認為自己有必要導正兒子的行為,卻以為處罰等於管教。 閱讀本書時,希望你能記住一件丹尼爾解釋過的事:不管我們何時管教孩子,目標並非處罰或讓他嘗到後果,而是教導。「discipline」的字根是「disciple」,指學生和學習者。學生是接受管教的人,而非犯人或接受處罰的人,他們透過指導來學習。處罰可以暫時遏止行為,教導卻能讓孩子學到一輩子受用的技巧。 我們甚至反覆考量是否該把「管教」兩個字放在書名,因為不確定怎麼稱呼這種約束孩

子,同時又適應他們情緒的做法,它的重心是教導、陪伴、協助孩子學習在人生中做出好的選擇。最後我們決定導正「管教」的觀念和本義,希望能重新建立這個主題架構,區分「管教」和「處罰」。 基本上,我們希望兒童照護者將管教視為對孩子最具愛意的教養方式之一。孩子需要學習一些技巧,像是抑制衝動、管理脾氣、思考自己的行為會對他人造成什麼影響。他們需要學習為人處世和人際關係最基本的技巧,如果你能幫助他們做到,不只對孩子,對家庭甚至全世界來說都是天大的禮物,這真的一點都不誇張。 《教養,從跟孩子的情緒做朋友開始》將協助孩子適性發展、增強自控能力、尊重他人以建立深層的人際關係,過著遵守倫理道德的人

生。你想想看,隨著孩子帶著這些禮物和能力長大成人,並開始生養下一代,會產生什麼樣的世代影響?他們將把同樣的禮物傳承給後代子孫! 因此我們要重新釐清「管教」的意義並導正觀念:它不是處罰或控制,而是教導和能力建構,並且以愛、尊重和情感聯繫為出發點。 有效管教的雙重目標 有效管教有兩個主要目標:一是讓孩子聽話、做對的事。孩子在餐廳裡亂丟玩具、沒禮貌或不寫作業時,我們盛怒當下只想導正他的行為:不可以亂丟玩具、要尊重別人、要好好寫作業等。 若要達到這個目標,針對年紀較小的孩子,可能要他過馬路時牽你的手,或看到他在雜貨店裡把橄欖油瓶子拿起來當球棒甩時,幫他放下;若是

年紀較長的孩子,可能是和他一起想出在短時間內做完家事的方法,或跟他討論叫妹妹「沒朋友的大屁股」時,妹妹會有什麼感受。 本書將不斷提到:每個孩子都不一樣,沒有一體適用的教養方法或策略。但遇到上述這些情況時,最明顯的目標便是引導孩子配合,做出可以接受的行為(像是說話時使用和善的字眼,或把髒衣服放進洗衣籃),避免偏差行為(像是打人,或不要去碰別人黏在圖書館桌子底下的口香糖),這是管教的短期目標。 對很多父母來說,這是唯一目標:讓孩子立刻乖乖聽話。他們要孩子停止做(或嘗試)不該做的事,這就是為什麼我們經常聽到父母說:「給我停下來!」還有千篇一律的「不行就是不行!」 不過,

我們要求的不只是乖乖聽話,對吧?我們當然不想看到早餐湯匙變成武器,想讓孩子做出和善尊重的舉動,減少傲慢無禮和爭強好鬥。 但管教的第二個目標也同樣重要。讓孩子聽話是短期目標,第二個則是長期目標:指導孩子,讓他們發展出技巧和能力,靈活處理生活中各種挑戰、挫折和情緒,不要讓自己失控。這些是超越當下行為的內在技能,不僅可以立即應用,也能在未來各種情況中發揮效果。 管教的第二個目標在於幫助孩子發展自我控制能力和道德指南針(moral compass),即使大人不在,他們一樣善解人意、堂堂正正,未來將成為善良又負責的人,享有成功的人際關係和充滿意義的人生。 這種管教方式就是「

全腦教養法」,當父母使用全腦時,可以同時注重立即的外在教導和長期的內在學習,一旦孩子接受這種形式的教導,他們也會使用自己的全腦。 過去幾個世代以來,無數理論告訴我們如何幫助孩子「正確長大」,像是「不打不成器」派,和持相反論調的「快樂做自己」派。但近二十多年來,在所謂「大腦的十年」(the decade of the brain)和其後幾年,科學家發現了大量腦部運作資訊,讓我們在發展充滿愛意、尊重、一致且有效的管教法時,有了實用參考。 我們現在知道,讓孩子發展得最好的方式,就是幫他的全腦創造連結,進而學習建立更好的人際關係、心理健康和有意義的人生。你也可以稱它為腦部雕塑、腦部

滋養或腦部建構。不管用哪個詞,重點都很關鍵和激勵人心:隨著孩子獲得新經驗,我們的言行舉止實際上會改變並建構孩子的大腦。 「有效管教」不只是遏止壞行為或鼓勵好行為,還要教導孩子技巧,滋養他們的腦部連結,讓他們做出更好的抉擇,在未來更能掌控自我,而且是自動自發的,因為他們的大腦就是如此連結。我們要幫助他們了解如何管理情緒、控制衝動、顧慮他人感受、考慮後果、做出周詳的決定等等。我們要幫助孩子發展大腦,成為更好的朋友、兄弟姊妹、子女和更好的人,並且有一天成為更好的父母。 更大大加分的是,我們愈幫助孩子把大腦建構得更好,愈不需要勉強去達到讓孩子聽話的短期目標。鼓勵孩子聽話,同時建構大

腦:這就是雙重目標,兼顧外在與內在,引導我們以愛意、效率和全腦策略來管教孩子,時時把大腦放在心上! 向偏差行為說「不」,但對孩子說「好」 父母通常是怎麼達成管教目標的?最常見的是透過威脅和處罰。孩子出現偏差行為,父母的立即反應就是用這兩種方法狠狠讓他知道後果是什麼。例如: 你弄壞了奈特的沙堡,去面壁思過! 你說話不尊重,給我早點上床睡覺! 你沒有等妹妹,一個星期不准打電動! 孩子不乖、父母生氣,然後孩子也生氣,不斷重複這個循環。 對大部分父母來說,讓孩子知道後果(加上適當的怒罵)經常是管教的首要策略,像是面壁思過(time-

out)、打屁股、剝奪權利、禁足等等。難怪會鬧得一發不可收拾!但有的管教法讓你根本不必處罰孩子。 更進一步來說,讓孩子知道後果和處罰通常會造成反效果,不僅對腦部建構來說是如此,甚至要讓孩子乖乖合作也一樣。根據我們個人和臨床經驗以及腦部發展的最新研究指出,孩子一犯錯就想都沒想的處罰並不是達到管教目標的最好方法。 什麼是最好的方法?那就是不抓狂教養學的基礎,簡單來說就是一句話:建立連結和重新引導。 建立連結和重新引導 每一個教養情況都不同,每一個孩子也不一樣。但在任何情況下,有一件事永遠不變:有效管教的第一步是和孩子建立情感連結。我們與孩子之間的關係是我們做

任何事的核心。不管是跟孩子玩樂、談笑、或管教他們,我們都希望他們能深刻感受到父母的愛,不管是對他們好,或告訴他們哪裡做錯。建立連結的意思是給予孩子注意力,尊重並傾聽他們的話,重視他們對解決問題的貢獻,以及站在他們的角度溝通,即使我們不喜歡他們的行為或態度。 我們管教孩子時,希望能對他們的處境感同身受,展現出我們有多愛他們。事實上,當孩子出現不良行為,通常是他們最需要跟我們產生連結的時候。管教孩子時做出的反應應該根據孩子的年齡、性格、發展階段以及情況而有所不同。但反應過程中,唯一不變的是親子之間的深層情感連結所帶來的清楚溝通。親子關係勝過任何一種作為。 不過,建立連結不等於縱

容放任,也不代表讓他們為所欲為。事實上,正好相反。真正愛孩子並給予他們所需,就是訂下清楚一致的界線,為他們的人生創造可預期的架構,並對他們有高度期望。孩子需要了解這個世界運作的方式:什麼可以做,什麼不能做。定義清楚的規則和界線能幫助他們在人際關係和其他人生面向獲得成功。他們在家裡學到這個架構,接下來到外面就會知道如何在社會架構下好好生活。 孩子需要不斷重複經驗讓腦部發展連結,幫助他們學習延緩滿足,克制住攻擊他人的衝動,並在事情進行得不如想像時保有彈性。若沒有設下限制和界線,孩子會處在壓力之下,,容易出現激烈反應。因此,當我們說「不行」並設下限制時,是幫助他們於混亂的世界中找到可預期性

和安全。再來,腦部連結建立後,孩子在未來遇到困難比較能迎刃而解。 換句話說,深刻、具同理心的情感連結能夠也應該搭配清楚明確的界線,為孩子創造他們在人生中所需的架構。這時「重新引導」便派上用場了。一旦和孩子產生情感連結,讓他冷靜下來好好聽話,充分理解我們在說什麼,就能導正他的行為,讓他以更好的方式控制自己。 切記,若孩子情緒激動,重新引導很難產生效果。在孩子心情惡劣、什麼話都聽不進去時,處罰和教訓都沒有用。這就像是一隻狗和其他狗打架時,你叫牠坐下是不可能的事。但如果你幫助孩子冷靜下來,他就能接受並理解你要教他的事。這比直接處罰或訓話來得快速有效。 當有人詢問如何和孩

子產生情感連結時,我們會說明以上這個道理。有的人可能會說:「這聽起來是一種充滿尊重和愛的管教方式,我可以理解它對孩子的長期好處,甚至讓未來的教養之路更加順遂。不過得了吧!我有工作在身!還有其他孩子要顧!要煮晚餐、送孩子去上鋼琴課、芭蕾舞課、打棒球等等做不完的事。我自己都快喘不過氣了,要怎麼騰出多餘時間在管教孩子時建立連結和重新引導?」 我們真的完完全全了解。我們兩個都要工作,我們的另一半也要工作,我們也是全心全意付出的父母,這並不容易。但我們從實行原則和策略(接下來幾章會談到)當中學到一點,那就是不抓狂教養學不只適用於每天閒閒沒事做的父母(不確定這樣的父母是否存在)。 全腦

教養法並不會要你空出一大段時間跟孩子促膝長談怎麼樣才是對的行為。事實上,它注重的是利用每個當下發生的狀況來機會教育,教導孩子重要的價值。你可能覺得大吼「夠了!」、「不要發牢騷!」或立刻實施面壁思過比情感連結更加快速、簡單又有效。但接下來會說明,注意孩子的情緒通常能讓他更冷靜、更願意合作,而怒氣一發不可收拾的抓狂父母只會讓大家情緒更激動,不會更快解決問題。 它最大的優點是:管教的當下避免混亂和情緒失控,也就是說,結合清楚一致的限制和充滿愛的同理心,就能獲得雙贏。怎麼說呢? 不抓狂的全腦教養法對親子來說都輕鬆。在高壓的情況下(例如你的孩子威脅把電視遙控器丟進馬桶,而下一刻你最愛

的醫療劇就要演最後一集了),你可以啟動孩子腦部高等的思考功能,而非低等的直覺反應。這一部分將在第三章討論。這麼一來,在管教孩子時能避免吼叫、哭泣和怒罵,更別說不讓遙控器掉進馬桶,你準時在電視螢幕上看著第一台救護車開進來。 更重要的是,建立連結和重新引導能幫助孩子成為更好的人,不管是現在還是長大以後,他們將建立起人生必須的內在技能,不只是從直覺反應進步到可以接受學習的狀態,更可以建立腦部連結,幫他們成長為能夠自我控制、為人著想、管理情緒和做出正確決定的人。他們的內心會建立起一把尺做為準則。不是單純命令他們照你說的話去做、達到你的要求,而是讓他們得到經驗,加強「執行功能」(executi

ve functions),並培養同理心、洞察力和道德感。這是內在腦部建構的部分。 這一點在科學研究上已經獲得明確驗證。在情緒、人際關係,甚至教育上表現最好的兒童,他們的父母都是以高度情感連結的方式養育他們,並且傳達和維持清楚的限制和高度期望。這些父母維持一貫的態度,但與孩子互動的方式充滿愛、尊重和同理心。因此孩子也比較快樂,在學校表現較佳,少惹麻煩,並享有更有意義的人際關係。 建立情感和重新引導並非每次都能兼顧,父母也無法完美無缺的做到位。但做得愈多,對於孩子偏差行為的反應就會愈少情緒。更棒的是,孩子會學到更多,建立更好的關係和衝突解決技巧,隨著他們成長發展,和父母的情感

會更加深厚。

想知道電動門遙控器重新設定更多一定要看下面主題

電動門遙控器重新設定的網路口碑排行榜

-

#1.多元居住的生活方式:台灣社會住宅展

例如:台中北屯好宅的共居計畫,引進創新的共居房型,重新定義共同生活的社群。 文章插圖. 合作夥伴. 台南|活在大樹下,古城院落生活. 以台灣傳統住宅的 ... 於 dq.yam.com -

#2.各I式遙控設定方法

SUPERTACK 敞開式大門,CE 敞開式大門,新增遙控器,注意遙控器有很多種都能通用,設定方法講解說明 · 凱暉科技鐵捲門遙控主機,新增加遙控器設定方法,刪除遙控 ... 於 www.youtube.com -

#3.鐵捲門遙控器重新設定 - Dhu

鐵捲門遙控器解鎖、設定. Step 1. 將主機插上電源. Step 2. 打開主機上蓋會看到片綠色IC板. Step 3. IC板上有顆紅色記憶鍵. Step 4. 按住紅色鍵不放‵嗶′聲, ... 於 dhu.bradakuttner.com -

#4.瞬熱式洗淨便座DL-RRTK50TWW

... 負擔○ 新型手持式遙控器,輕鬆操作○ IPX4防水係數○ 快速烘乾○ 自動開/關蓋,免動手更方便○ 柔光照明,免開燈清楚可視○ 4個用戶設定,輕鬆切換個人喜好. 於 www.panasonic.com -

#5.[DIY達人#103] 鐵捲門遙控失靈--重新設定方法...免求人!

1.Angus安格斯頻道主題:師傅達人/省錢達人/DIY達人/釣魚達人/車泊旅遊...等分享. 2.Angus安格斯頻道的全部影片上傳網址: ... 於 www.youtube.com -

#6.滾筒洗衣機NA-V170MDH

在家也能使用Panasonic電視遙控器操控家電,讓生活更輕鬆便利。 詳細請參考IoT ... ③ 外出期間:配合回家時間,以手機設定洗衣完成時間。 ④ 啟動「最愛模式」:根據您 ... 於 www.panasonic.com -

#7.請問鐵捲門的內碼重設費用?

(一) 清除所設定,及重新設定:主機旁小圓點按住5秒,嗶3聲完成。 (二) 以主機設定發射器:主機輕按一下〃嗶一聲〃,LED開始 ... ,滾碼式遙控接收 ... 於 info.todohealth.com -

#8.電動門遙控器修改為定頻式- 家電維修服務站實例

(3) 無線電頻率設定到315 MHz附近,調變設定為AM 或FM 都可以 (4) 調整無線電接收頻率,直到聽到類似電報音(嘟嘟嘟的聲音),則該頻率就是遙控器的發射頻率 於 bbs.pigoo.com -

#9.ALL NEW SIENNA

足踢感應式電動啟閉雙側滑門& 足踢感應式電動啟閉尾門(以上附防夾及遙控啟閉功能) ... 器附雙AC120V 插座(中央扶手後方/後行李廂) 2.雙前座通風座椅(鉑金). /. 第三排6/4分離 ... 於 www.toyota.com.tw -

#10.鐵門遙控器重新設定(8OFSBJ)

HW-268RT管制型捲門遙按器設定; 不管距離多遠只要有網路就能控制大門DZ-168鐵捲門遙控主機, 刪除遙控. 浪花影音iOS Its replacement to all the ott services 5 点击遥控器 ... 於 xylon.pl -

#11.鐵捲門遙控器重新設定

不好意思因為google很久~但都是找不到想請問大家如果想把鐵捲門的遙控內碼重新設定的話這部份的費用大家的經驗裡面請師父來用的話都花多少錢? 凱暉科技鐵捲門遙控主機 ... 於 8tx56.ttse22.com -

#12.常見問題- GLADOOR 澳洲格來得智慧型快速安全捲門(官方 ...

Q6捲門異常時,我該如何處理? 1. 先確認遙控器的電池狀態;2. 是否出現警示聲音;3. 嘗試重啟電源。若以上三步驟仍無法 ... 於 gladoor.com.tw -

#13.請問鐵捲門的內碼重設費用?

不好意思因為google很久~但都是找不到想請問大家如果想把鐵捲門的遙控內碼重新設定的話這部份的費用大家的經驗裡面請師父來用的話都花多少錢? 於 www.mobile01.com -

#14.鐵捲門遙控器重新設定 - 7Xhio93C

前天讀a大鐵捲門遙控器故障文章,為免影響原主題,便另外發帖分享處理是把先前地下室車道的舊鐵捲門遙控器請店家重新設定成新家的鐵捲門遙控器5. 按下按鍵後, ... 於 7xhio93c.bradakuttner.com -

#15.鐵捲門遙控器設定跑掉 - viedurable.fr

那麼就可以排除是遙控器的問題了鐵捲門遙控器解鎖、設定· Step將主機插上電源· Step打開主機上蓋會看到一片綠色IC板· StepIC板上有一顆紅色記憶鍵· Step按 ... 於 viedurable.fr -

#16.鐵門遙控器拷貝

整組包含:主機X1 發· 發射器不見、租客搬家都需要清除密碼再重新設定遙控器,以防有心人士拷貝遙控器. 滾碼式防拷貝員達電動門遙控器鐵捲門遙控器(台灣 ... 於 aib-bayeux.fr -

#17.鐵捲門遙控器重新設定 - Ckc0Umo

... 電動門控制狀態註解說明:當關閉控制狀態時,鐵捲門會無法操作遥控器頻率設定好後,再 ... c 鐵門遙控器重新設定格來得鐵捲門的遙控器,我是在員林的鑰匙行買的,個500元 ... 於 ckc0umo.mapsdesigns.online -

#18.鐵門遙控器設定

請問要如何重設?. 覺得很煩~~. 所以打算上網買一台鐵捲門遙控控制器自行更換. 除非是原廠的,不然從遙控器 ... 於 vazmesihrdinu.cz -

#19.鐵門遙控器重新設定的推薦,MOBILE01、PTT和網路上有這些 ...

關於鐵門遙控器重新設定在Re: [其他] 想請教鐵捲門遙控器如何設定對頻? - 看板FixMyHouse 的評價; 關於鐵門遙控器重新設定在請問鐵捲門的內碼重設費用? - ... 於 whitegoods.mediatagtw.com -

#20.鐵捲門遙控器重新設定

浪花影音点击遥控器上的返回按钮挂梯子飞飞加速器像等大牌鐵捲門遙控器沒反應我家按下按鍵後,紅色LED燈紅匡處將會恆亮。此時遙控接收盒已經進入等候,這時候請拿出需要 ... 於 vo2ge9.briards-a-laise.com -

#21.碧空戰姬 Verdant Valkyrie Vol 3 - Google 圖書結果

... 遙控器,他迅速連接、確認電動車各項功能正常,尤其首要之務,是開啟行車記錄器的 ... 重新指示電動車行進路,趕往自己事先預定好的位置。 O 銀色大口徑砲管前端,閃耀著冬季 ... 於 books.google.com.tw -

#22.放大你對家的想像

... 遙控器 · 免治馬桶 · 其他大型家電 · 美容家電 · 造型&吹風機 · 按摩器 · 泡腳機 · 電動牙刷 · 電鬍刀 · 體重體脂計 · 美顏美體 · 除毛&修足機 · 其他美容家電 · 電扇. 於 www.pcone.com.tw -

#23.小米首款支援eSIM 與Google Wear OS Xiaomi Watch 2 Pro ...

... 重新定義科技與技術對於人們健康與生活的幫助、提高日常效率,留出更多 ... Xiaomi 手環8 Active 支援全天候SpO2 血氧偵測,並可設定傳送血氧飽和度過低的 ... 於 ahui3c.com -

#24.鐵捲門遙控器解鎖、設定

發射器不見、租客搬家都需要清除密碼再重新設定遙控器,以防有心人士拷貝遙控器 · 遙控器清除密碼: · Step 1. 將主機插上電源 · Step 2. 打開主機上蓋會看到 ... 於 paihong.pixnet.net -

#25.格來得遙控器設定 - 馴龍窩

... 鐵捲門是採用[格來得]系統的, ... 之後再照上面[配對]的流程,按一下TP1SW1按鈕,一一將所有遙控器重新配對,這樣就可以完成所遙控器的設定了。 於 cuteparrot.pixnet.net -

#26.我們的行為是怎樣被設計的: 友善設計如何改變人類的娛樂、生活與工作方式 User Friendly: How the ...

... 重新定義產品,而以創新(通常也是數位化)的互動方式來重新定義。不論我們在談論的 ... 遙控器。多數使用者記得基本功能,像是音量和轉臺按鍵,但之後他們的心智模型就出現 ... 於 books.google.com.tw -

#27.鐵門遙控器重新設定(G6F9ZH)

筆者當初設計這個電路時便已規劃有好幾個用途, 首先是用於遙控鐵捲門的接收控制, 亦即當我們要進行學習遙控器發射機時, 只要按下此接至第8 腳RB2 的按鍵, 就必需先提到鐵捲 ... 於 dromel-aine.com -

#28.(版權到期)吃了 - Google 圖書結果

... 器後,我顯然被無線連到這個機器上,然後我們兩個都連到艾爾克我面前放著一座巨大而 ... 門時咻的一聲逐出空氣,把我留在真空狀態裡。我從牆上兩個三層玻璃的圓形窗,看到她 ... 於 books.google.com.tw -

#29.鐵捲門遙控器設定的價格推薦- 2023年10月| 比價比個夠BigGo

鐵捲門遙控器設定價格推薦共59筆商品。還有鐵捲門遙控器、鐵捲門遙控器電池、鐵捲門遙控器拷貝、鐵捲門遙控器安裝、鐵捲門遙控器主機。現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 於 biggo.com.tw -

#30.電捲門遙控器配線說明書

... 電動捲門。 2. 具有AC110V\220V 自動跳選功能,不必擔心電源問題。 3 ... 主機旁按鈕壓住5 秒鐘,主機會發出嗶、嗶、嗶3 聲,此時已完成清除設定,欲重新設定新遙控器時,. 於 zh-tw.astag.com -

#31.鐵捲門遙控器設定 - bezvauklid.cz

號開關撥到OFF,狀態燈熄滅離· 鐵捲門遙控器解鎖、設定發射器不見、租客搬家都需要清除密碼再重新設定遙控器,以防有心人士拷貝遙控器遙控器清除密碼: ... 於 bezvauklid.cz -

#32.滾碼遙控器重新設定 - fleurdepizz.fr

(一) 清除所設定,及重新設定:主機旁小圓點按住5秒,嗶3聲完成。 (二) 以主機設定發射器:主機輕按一下〃嗶一聲〃,led開始閃爍, · 鐵捲門的學習型 ... 於 fleurdepizz.fr -

#33.如何重設滾碼式電動鐵捲門主機- 滾碼遙控器重新設定 - Wuixs

防盜拷滾碼式電動門遙控器使用說明書特點n採滾碼式編解碼技術,有2億6仟8佰萬組不同的密碼。防盜拷、掃描、安全性特高。 o採用學習式配對,使用者可自行刪除或增加發射 ... 於 wuixs.usdccircle.net -

#34.鐵門遙控器重新設定2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的 ...

1. 先把鐵片Cover打開· 2. 把擱在Motor上的遙控接收器(可能也是電路管理器)的小小的黑色的鑰匙插入轉動去按Reset(重新設定)鍵到Red LED閃爍· 3. 再按遙控. 於 total.gotokeyword.com