雕塑材料的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 影視特效化妝實用技法 和黃輝雄的 喜形於塑:黃輝雄現代雕塑展專輯都 可以從中找到所需的評價。

另外網站泡沫雕塑材料 - 阿里巴巴商務搜索也說明:阿里巴巴為您找到2024條泡沫雕塑材料產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。

這兩本書分別來自化學工業出版社 和國立彰化生活美學館所出版 。

國立清華大學 藝術與設計學系所 蕭銘芚所指導 王月瑩的 循・尋―王月瑩竹雕塑創作論述 (2021),提出雕塑材料關鍵因素是什麼,來自於循·尋、竹雕塑、抽象雕塑、普世價值、潛意識。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 創意產業設計研究所 林榮泰、林志隆所指導 高洋的 當代雕塑愉悅性認知差異研究 (2021),提出因為有 當代雕塑、藝術傳播、愉悅感、認知差異的重點而找出了 雕塑材料的解答。

最後網站“一切堅固的東西都煙消雲散了” ——評鄭路的雕塑作品文則補充:而對於雕塑而言,要求它的造型語言、材料工藝等隨時代同步,則似乎很難。其原因在於雕塑除了造型方面的要求之外,還有著很多與歷史上的與材料、工藝相關的關於“雕塑感” ...

影視特效化妝實用技法

為了解決雕塑材料 的問題,作者 這樣論述:

本書詳細介紹了影視特效化妝的基本知識、技巧與方法,並配有大量彩色高清操作細節圖,內容實用、權威,可操作性強。具體包括10個部分內容,即:影視特效化妝行業概況,影視特效化妝基本工具、材料和使用技巧,基礎特效化妝及效果,活體翻模,人臉結構雕塑,翻制雕塑假皮,假皮粘貼上妝,假皮類特效妝面效果,毛髮的鉤織等。 本書適合於普通高校影視化妝、人物形象設計等相關專業或相關課程作為教材使用,也適合於影視化妝的從業者和學習者參考閱讀。

雕塑材料進入發燒排行的影片

再說沒教做東西 我就施展超能力囉🧙♂

#焊接 #金屬雕塑 #僑泰中學

延伸影片 ➡

做了一艘超級戰艦【超認真少年】Make scuplture

https://youtu.be/Wkt9WsfQzlg

上一集 ➡

勞工黑醫院 有錢判生沒錢判死|「做工的人」彩蛋講解| 宅在家看影集

https://youtu.be/IthxLHp70XY

➡訂閱我們 ➡ https://pse.is/Q26YB

【超認真少年IG】https://www.instagram.com/imseriou

【超認真少年FB】https://www.facebook.com/Imseriou

【工業技術交流平台】: https://www.facebook.com/groups/imseriou

【熱門影片】

「空壓機」-基礎示範教學,原來每個家裡都要買一台空壓機 How to use Air compressor

https://youtu.be/Wghd4LpM6DE

沒有切不斷的金屬 [電]等離子切割基礎教學plasma cutter

https://youtu.be/DkMWxk3LTzo

五金行連女兒都賣?台灣五金行攻略 Taiwan Hardware Store

https://youtu.be/_Y0jLEeENp8

氬焊教學-5分鐘教五彩魚鱗焊 TIG Welding Tips and Techniques

https://youtu.be/fSFLGxh6AUw

1台車床抵6間工廠 車床基礎介紹 傳統車床 CNC 自動化整合 Taiwan lathe history (traditional lathe , CNC, DMG MORI )

https://youtu.be/60u4TepzKlo

循・尋―王月瑩竹雕塑創作論述

為了解決雕塑材料 的問題,作者王月瑩 這樣論述:

摘要本創作論述以個人創作為研究主題,主要探討筆者父母的傳統思想觀念,影響其對尋求歸屬感與追尋夢想之間的抉擇。筆者大學畢業後,因經濟因素放棄以創作為志業的夢想。在相隔19年之後,因深愛創作再度重回校園就讀清大藝術與設計學系碩士班,在就讀研究所期間,藉由不斷地梳理自我成長背景,挖掘、剖析並時常與自我對話,慢慢釐清自我的創作脈絡。藉由探討「循·尋」的意義與內涵,依照遵循普世價值與追求尋找自我的夢想。影射人的一生似乎在追求一個符合普世價值、圓滿意象的人生,亦即中國的「天人合一」思想。在自由的境界中,不論外在有多大的自由,仍是受到限制。世俗中的自由並不是真自由,因此,只能在心靈上、思想上,追尋一種無拘

無束的意念與想望。筆者運用駐村在地的桂竹作為創作的主要媒材,在地砍伐、在地製作,運用竹編的亂編法、輪口編法以及竹枝烤彎技法,創作出「似圓系列」、「窩居系列」、「無拘系列」三系列竹雕塑作品。藉由竹材處理的前置作業以及編製的過程中,享受創作的勞動感與身體感,達到藝術療癒的效果。作品最後以懸吊的形式展現,藉由燈光的投影,將虛空間延伸至所投影的牆面及地面,形成更強烈的空間感,以及充滿希望的氛圍,同時隱喻筆者目前駐村居無定所,如同浮雲一般境況。關鍵字:循·尋、竹雕塑、抽象雕塑、普世價值、潛意識

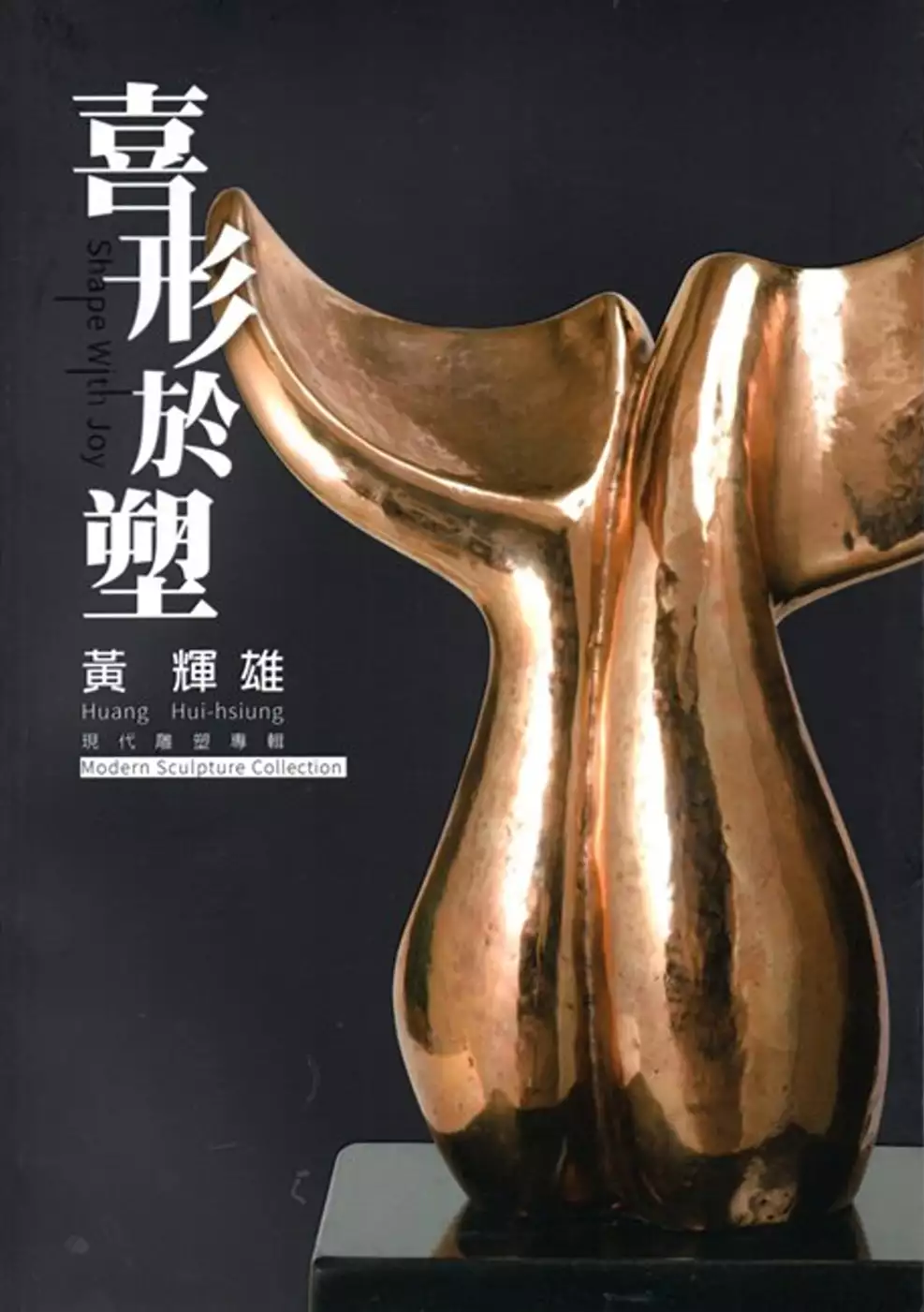

喜形於塑:黃輝雄現代雕塑展專輯

為了解決雕塑材料 的問題,作者黃輝雄 這樣論述:

黃輝雄老師小學期間曾隨師學習書法,他是多才多藝,生活非常豐富的人。說他多才多藝,因為他在唸高工時就學會簡單的雕塑過程,從塑造、翻模、翻砂、鑄造、打磨做了第一件作品「小老虎」,高工畢業後書法參加比賽也榮獲第二名,除此之外他喜愛騎腳踏車和爬山,到處攝影,家裡的攝影都是他的作品。還有他也曾參加合唱團,四處表演比賽。 而最厲害的是他對咖啡的研究,光是他家裡的咖啡就有一百多種,從選豆、烘焙、煮豆、沖泡都相當專精,早就享有咖啡達人的聲譽。這些多彩多姿的生活背景都是成為他創作的活水源頭。因為他非科班出身,沒有老師的影子,所以能在創作的天空中自由地翱翔。任何材料只要到他手上,不管木頭、

石頭、泥巴都能化為藝術的造型。 原本非專業的雕塑家,1983年朋友送給他一塊樟木,才喚起長久隱藏在他心中的藝術細胞和創作熱情。他用那塊木頭雕刻了心愛的女兒,栩栩如生的造型及表現,使他更具信心地創作,從此一頭栽進藝術家創作的行列。早期的作品大多是木雕,從1983年到1992年共創作二十多件木雕作品。同時,1990年起他將創作的觸角延伸到石雕、塑造和鐵雕等多元材料。 石雕比較難做,作品較少,造形以抽象為主。塑造作品有寫實的肖像和人體,也有抽象的造形。 寫實的表現有兩種目的:一是描述親情的人物,寫實作品較能表達;二是作為雕塑基本功的訓練。從他的自雕像和夫人的塑像中足見他在這方面的功力。 其實有寫實的

基礎,做起抽象作品來,它的造形會比較紮實,空間的陰陽平衡,線條的律動變化,都比較能精確掌握,和寫實作品一樣,線條胖一些或瘦一些,體積大一點或小一點,在視覺裡都須經過嚴格審酌,馬虎不得。我想他的抽象作品在陰陽律動的變化中,能夠找到平衡和張力,一定和他的寫實功力有相關密切的關係。 喜形於塑-黃輝雄現代雕塑展 「喜形於塑」之主題是說,藝術創作之路,既非學院出身,亦無師承的他,完全是自己從自然和生活中摸索出來。 1.人人皆可以成為藝術家,創作是自由與快樂,黃輝雄老師擅長各式各樣的雕塑,不拘於木雕、石雕、銅雕、鐵雕等,創作就是自己找麻煩與尋求安頓的過程。雕塑是自由與主觀,最重要要體察宇宙之浩瀚、自然之偉

大、山川之壯麗、生命之神聖、乃至社會之組成、族群之融合、文化之演進,這些都是藝術創作者時常思索的對象。細心觀察天然形象,生命律動,自然變化及人性思維,藉各種媒材與造形來表達自己的感覺與理念,在多次元的空間裡做多元的創作。 2.他的抽象雕塑,材料橫跨木雕、石雕、青銅和鐵雕。前面三種造型比較統一,木雕作品先從半抽象的人體表現,漸漸轉變成純抽象的構成,造型渾厚,線條律動優美,有些作品中間做成穿洞處理,讓作品的視覺空間有了無限延伸,同時也加強了空間的虛實變化。作品的整體感是動靜相合,虛實相生,陰中有陽,陽中有陰,陰陽相合,合乎太極之道。鐵的材料是現成的廢鐵,有它自己的原始形態,所以組構成作品時就不能和

木雕、青銅有相似的風格。這種變化無疑讓作者的創作更擴大了領域。鐵雕的作品較活潑,鏤空更多,線條更豐富。 他的作品材料多元化,所以造形也得到了轉化的空間,呈現出多彩多姿的形貌來。相同的是他的作品都不大,這可能受到創作空間和陳列空間的影響,但是他的作品總是給人「巨大」的感覺,像是大型雕塑的縮影,所以看他的作品就像在欣賞大型的景觀雕塑一樣。這是作品內在生命的一種張力,和空間共舞的生命力。 自然宇宙之浩瀚偉大,社會族群之融合,生命文化之源遠流長,此乃藝術創作者時常思索的對象,經由細心觀察自然形象的律動與變化,加上人性思維與新靈感受,揉合對世間萬物與生活環境的關懷,再藉自身品格與專業的素養,運用各種媒材

與造形,表達內心無形的感覺與觀念,在多次元的空間裡,作多元化的創作。

當代雕塑愉悅性認知差異研究

為了解決雕塑材料 的問題,作者高洋 這樣論述:

雕塑藝術的形式在當代變得愈發多元,其概念與範疇在傳統的基礎上不斷被擴充:多形式、多媒材、多審美、多理念的雕塑創作使雕塑與其他藝術,甚至非藝術界線變得模糊,在延展美學尺度的同時也常常使觀眾在觀看與欣賞當代雕塑作品時陷入困境,因而難以獲得滿足感與愉悅感。當代雕塑藝術走向大眾既是時下潮流也是歷史所趨,欲拉近當代雕塑與大眾的距離,瞭解創作者與觀賞者的溝通方式十分重要。愉悅是美的本質,其中「美感」是藝術創作的目的,愉悅是藝術欣賞的目的。本研究以美與愉悅為紐帶,聯繫創作者與觀賞者,通過探討當代雕塑的創作與欣賞活動,瞭解創作者與不同背景觀賞者的認知差異並解釋原因,歸納要素,總結規律,以期增進藝術家對大眾的

瞭解,達到改善兩者溝通效果之目的。通過文獻探討,分別梳理:(1)當代雕塑的發展脈絡、相關概念,並總結其主要特徵、表意方式以及侷限性;(2)藉由藝術學、傳播學、認知學等相關領域之理論,建構當代雕塑欣賞流程。(3)詳述美感與愉悅感的性質、類型及對應關係,並歸納他們在雕塑中的具體表現;(4)建構創作者與觀賞者的溝通模式及總結藝術創作的特性。上述內容構成本文的理論架構及評量準則,通過兩階段的實驗展開驗證與討論:第一階段為雕塑愉悅性的先期研究,目的為建構及調整雕塑愉悅性評量架構以確保其可行性與適用性;第二階段為雕塑愉悅性認知差異研究,目的是進一步完善雕塑愉悅性評量架構,並透過對實驗結果的分析,瞭解不同觀

眾群體的認知差異,以及影響觀眾愉悅體驗的要素。實驗以三位元雕塑創作者的代表性作品為刺激物,通過問卷調查的方式進行。研究結果顯示:溝通、監視與被監視等議題更受女性觀眾關注,亦更易獲得認同;40歲以上的觀眾對社會性議題更具認同感,因此亦可獲得更多的愉悅體驗;具有新奇感的雕塑使大學學歷以下的觀眾獲得更多愉悅;雕塑在形式上的互動性、內容中的體驗性以及意義下的社會性,對於不同專業的觀眾的愉悅體驗具有不同的影響。總體來說,不同的愉悅層次對觀眾的總體愉悅感都具有顯著影響,且愉悅層次間彼此相關。雕塑的內容與形式影響觀眾的雕塑欣賞模式,面對相似的雕塑,觀眾更願意採用不同的欣賞模式,而差異較大的作品則採取較類似的

欣賞模式。通過上述實驗結果,希望增進創作對觀眾的瞭解並為創作者與觀賞者的愉悅溝通提供幫助。

雕塑材料的網路口碑排行榜

-

#1.论软雕塑作品中材料的应用 - 参考网

崔芙婧颜海强摘要:随着工业文明的发展,雕塑领域不断革新,新材料泛起的同时旧材料也被保留下来。本文论述在软雕塑中各类材料的应用。软雕塑在. 於 m.fx361.com -

#2.中国雕塑丛书第四辑 - 第 69 頁 - Google 圖書結果

注重材料物性材料是雕塑的物质载体,所谓注重材料物性,并不是说只试验和关注材料的物性特征,而是说在雕塑整体形态中,材料的合理使用有效彰显了作品的创作理念。 於 books.google.com.tw -

#3.泡沫雕塑材料 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到2024條泡沫雕塑材料產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 於 tw.1688.com -

#4.“一切堅固的東西都煙消雲散了” ——評鄭路的雕塑作品文

而對於雕塑而言,要求它的造型語言、材料工藝等隨時代同步,則似乎很難。其原因在於雕塑除了造型方面的要求之外,還有著很多與歷史上的與材料、工藝相關的關於“雕塑感” ... 於 www.zhengluart.com -

#5.CN103497514B - 一种用于雕塑的硅橡胶材料及雕塑方法

本发明涉及雕塑领域,尤其涉及一种用于雕塑的硅橡胶材料及雕塑方法。该仿真硅胶像代替传统的蜡像,其主要材料由如下重量比例的物质组成:基胶(脱醇型单组份室温硫化硅 ... 於 patents.google.com -

#6."雕塑的媒材相當多,請問生活中較易取得的材料有?" 解答

方便您找尋網路假期解答,分享答案,為了高雄市學生和其他縣市寒暑假作業使用網路假期系統的學生而開發! (更新於2023 年) 於 netholiday.reh.tw -

#7.雕塑-材料、技法、歷史 - GPI政府出版品資訊網

雕塑 -材料、技法、歷史 · 統一編號GPN:031724830028 · 出版日期:1994/03 · 作/編/譯者:李美蓉 · 語言:中文 · 頁數:238 · 裝訂:平裝. 於 gpi.culture.tw -

#8.雕塑材料CX5使用教程

https://store.adambeaneindustries.com/password#来自Adam Beane官网的CX5材料雕塑教程. ... 「材料和工艺:石膏铸造」(Materials and Process: Plaster Casting). 於 www.bilibili.com -

#9.分类:雕塑材料 - Wikiwand

分类:雕塑材料. 维基百科,自由的百科全书. 维基共享资源中相关的多媒体资源:雕塑材料. 分类. 分类:. 美术材料 · 雕塑. This page is based on a Wikipedia article ... 於 www.wikiwand.com -

#10.【原型師之路|帶你手作公仔模型】雕塑土介紹

美國土是原型師常用的 材料 ,也是課程中會示範的 雕塑 土。它適合進行精細 雕塑 ,放入烤箱燒烤後會變硬,因 此使用美國土製作的原型,較可以長久保存。 於 zh-cn.facebook.com -

#11.關於我們 - 夢想氣球屋|

2019 馬來西亞新山氣球邀請賽中型雕塑金牌; 2019 馬來西亞新山氣球邀請賽氣球變裝銅牌; 2018 中國氣球藝術大賽CBAC 大型雕塑 ... 氣球材料、打氣筒、打氣機、氣球工具 ... 於 dream795.com.tw -

#12.銅金色紡織品雕塑/浮雕材料包 - Powertex Asia 樂頤國際

使用不要的衣服,即可製作成精美的仿金屬雕塑/浮雕畫作作品。 無論是居家創意盆器、家飾、燈飾等,. 都可以輕易完成。 本材料包包含下列商品:. 1 ... 於 www.powertexasia.com -

#13.正圆雕塑:雕塑的七大原材料 - 知乎专栏

雕塑 是指用各种可塑材料(如石膏、树脂、粘土等)或可雕、可刻的硬质材料(如木材石头、金属、玉块、玛瑙、铝、玻璃钢、砂岩、铜等),创造出具有一定空间 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#14.雕塑材料2021年新款- 京东

京东是国内专业的雕塑材料网上购物商城,本频道提供雕塑材料新款价格、雕塑材料新款图片信息 ... 水性泥手工泥塑diy材料美院专用雕塑泥制作浮雕模型泥塑灰色900克一包. 於 www.jd.com -

#15.雕塑器材

雕刻多施于木、石、金属等材质之上,塑造则以泥土为主要材料。. 中国古代雕塑源远流长,不同时期、不同地域风格各有差异。. 新石器时代的陶塑与玉石雕刻, ... 於 781066677.queens-plan.si -

#16.立體雕塑素材Sculpture

五金工具Hardware Tools · 五金工具材料Others · 其他Miscellaneous · 雜項輔件Others. 立體雕塑素材Sculpture. 主頁Home > 產品目錄Products > 立體雕塑素材Sculpture. 於 www.artmaterials.hk -

#17.雕塑設計中的常用材料介紹 - 人人焦點

材料是各種雕塑製作的基礎。能夠製作工藝雕塑材料很多,有天然材料,如石頭、泥土、竹木牙、 皮革等,也有工業技術生產提煉的材料,如金屬、玻璃、 ... 於 ppfocus.com -

#18.雕塑界的大神,用废弃的金属链条,组成的柔美雕塑 - 搜藏控

在众多废弃材料中,链条是艺术家最喜欢的废弃材料之一,中外有许多雕塑家就利用这种废弃材料制作成许多精彩的作品,链条是最为常见的机械零件之一,我们的自行车和传送 ... 於 www.socangart.com -

#19.11件雕塑工具| 玩9創意-DIY材料專賣店

11件雕塑工具. 11件雕塑工具【說明】適用於油土雕塑及陶藝製作,多種用途可讓您盡情發揮創作。 於 www.0909.com.tw -

#20.人像支架雕塑DIY創作材料– 創意美術教材社 - 文筆天天網

人像支架雕塑DIY創作材料是創意美術教材社於台灣生產製造並提供品質優良、新產品、多樣設計的產品。本產品榮獲2006年台北國際發明展金牌獎,四支鋁線能穿在模型上, ... 於 tw.ttnet.net -

#21.雕塑材料的優惠價格- 飛比2023年01月比價推薦

雕塑材料 價格推薦共1103筆。另有雕塑作品、雕塑陶藝工具、雕塑用黏土。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少, ... 於 feebee.com.tw -

#22.[开讲啦]观众提问吴为山:您雕塑的材料是什么?拿什么练手?

不是科幻片!这些“大国重器”硬核! [开讲啦]观众提问吴为山:您雕塑的材料是什么? 於 tv.cctv.com -

#23.雕塑材料與造型的象徵意義——以摩爾的作品為例 - 中國網

亨利·摩爾(Henry Moore): 《隧道掩體透視:利物浦街擴建部分》. 以2009年泰特三年展為標誌,西方文化在藝術方面已經開始進入一個所謂的“另 ... 於 big5.china.com.cn -

#24.教材中心 - 海上图志

本书分为八章:第一章为雕塑的概述;第二章至第八章根据雕塑材料的不同,讲述了泥塑、木雕、石雕、陶塑、金属雕塑、综合材料雕塑和公共空间雕塑。 於 www.hedubook.com -

#25.雕塑家手冊:生動的材料 - 博客來

書名:雕塑家手冊:生動的材料,原文名稱:A Sculptor''s Handbook·Living Materials,語言:簡體中文,ISBN:7806749667,頁數:336,出版社:廣西美術出版社, ... 於 www.books.com.tw -

#26.Top 600件雕塑材料- 2023年2月更新- Taobao - 淘寶

去哪兒購買雕塑材料?當然來淘寶海外,淘寶當前有615件雕塑材料相關的商品在售,其中按品牌劃分,有多彩哈泥15件、螃蟹王國20件、陶立方8件、吉木屋4件、稚星3件、元 ... 於 world.taobao.com -

#27.简谈现代景观雕塑中常规材料与工艺的综合运用--程波17-5

但是传统雕塑对材料的运用往往是以单一形式出现的,一般都是将泥稿翻制成石膏、树脂(俗称玻璃钢),进而将之铸铜,铸铁。也有运用雕和刻的手法在石材、木材上进行制作,如 ... 於 www.ymwcds.org -

#28.雕塑混凝土- 山田宅建台灣子公司

雕塑 混凝土是特殊的進口輕質水泥,擁有高耐久性和強度,以及極佳的緩凝與造型力特性。結合材料的特質以及我們的施作技巧、工序,能夠直接在各種表面施作出不同的造型。 於 yam21.com.tw -

#29.鋼鐵雕塑之道劉柏村專訪

而其他傳統基礎的雕塑材料如石雕、木雕、泥塑的運用方法都是比較制式。我會選擇金屬是來自於鋼鐵焊接的屬性上充滿了開放性、立即性與自由性。 於 pochunliu.com -

#30.城市雕塑材料应用 - 西安建筑科技大学

西安建筑科技大学《金属材料技法与应用》课程现已成为城市雕塑专业的一门主要课程,该课程具有较强的实力和鲜明的特色。课程师资力量雄厚,队伍结构合理。多名教师长期从事 ... 於 netedu.xauat.edu.cn -

#31.常用的雕塑創作材料有哪些? - 每日頭條

木質材料有方木、圓木、木板、木塊等;金屬材料有鋼筋、角鐵、鋼管、鉛絲等,可以用來扎制雕塑內骨架。綜合材料有磚塊、草繩、泡沫塑料等,在塑造中可作「 ... 於 kknews.cc -

#32.紫眼拍賣B-當代名家雕塑複合材料牛轉乾坤羅廣維(PQ-GABT02 ...

當代名家雕塑複合材料牛轉乾坤羅廣維. 羅廣維(1969-) 台北人,畢業於台北復興美工,成立「羅美藝術坊」、「三義工作室」,曾任文創台鹽藝術總監。 於 www.reusebupo.com -

#33.雕塑材料包括哪些 - 艺考网

雕塑材料 较多,单一的雕塑制作材料有石材、木材、金属以及混凝土和塑料等,若细分则有:花岗石、大理石、青石、砂石、砂岩、楠木、紫檀、樟木、柏木、 ... 於 www.yikaow.com -

#34.雕塑材料的英文翻译 - 海词

海词词典,最权威的学习词典,专业出版雕塑材料的英文,雕塑材料翻译,雕塑材料英语怎么说等详细讲解。海词词典:学习变容易,记忆很深刻。 於 dict.cn -

#35.论材料课程在雕塑教学中的作用①

摘要:雕塑材料课程随着当代材料的发展与艺术家雕塑理念的改变,它在中国雕塑教学体系中变得越来越重要。 如何改变当今泥塑课在教学中一统天下的 ... 於 hnkjdd.cnjournals.com -

#36.五感探索、立體創作---Tayal(真正的人)袖珍雕塑

自我介紹作品欣賞. 雕塑概述. 雕塑的基本五個要素: 空間感質感量感均衡感動感. 材料與工具的介紹. 自製雕塑工具(塑刀). 陶土的觸摸(體驗揉捏搓壓切削刮等基本動作). 於 eb1.hcc.edu.tw -

#37.雕塑符號與傳達 - Google 圖書結果

材料與符號製作任何材料都可以成為雕塑並傳遞出訊息,在歷史上雕塑就使用了石頭、木頭、鑄銅、陶......等多樣性的材料,而雕塑材料也發展成為一種專業的領域,並且因材料 ... 於 books.google.com.tw -

#38.370 雕塑 材料 ideas - Pinterest

雕塑 材料. 375 Pins. 1y. O. Collection by. oposon · 1:31. Resin And Wood Diy, Diy Resin Table, Epoxy Wood Table, Epoxy Resin Table. DIY Waterfall Sofa Table ... 於 www.pinterest.com -

#39.粘土雕塑- 優惠推薦- 2023年2月| 蝦皮購物台灣

買粘土雕塑立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購 ... [陶土黃陶土],1公斤裝,陶土材料,陶土原料,雕刻土,雕塑,手印,泥塑,泥雕,手拉胚, ... 於 shopee.tw -

#40.中国雕塑丛书:2018第三辑 - Google 圖書結果

理论窗口数字雕塑的“数据化”和“虚拟性”特征文/张盛 By Zhang Sheng 材料和工具是雕塑创作至关重要的因素,是雕塑的媒介。不同的材料和工具,有不同的材料语言特征和语言 ... 於 books.google.com.tw -

#41.古又文:設計服裝就是軟雕塑| 黃漢華 - 遠見雜誌

講到雕塑,硬梆梆的青銅、木材、石頭是常見材料。但是,對台灣新銳服裝設計師古又文來說,軟綿綿的羊毛也能做成立體感十足的雕塑品。 31歲的古又文將 ... 於 www.gvm.com.tw -

#42.大手牵小手,雕塑家带你一起玩“泥巴”…… - 新民网

接着通过对比,了解到不同的艺术形式、材料的特点以及创作手法上的区别。随后,朱勇老师介绍了做雕塑需要的材料和工具,并详细介绍了泥塑头像写生步骤 ... 於 wap.xinmin.cn -

#43.雕塑常用材料_ 南京方正雕塑艺术有限公司 - 玻璃钢雕塑

雕塑 常用材料. 发布时间:2020-05-12 浏览次数:1308. 1.主材. 雕塑最常用且最廉价的主材是泥,与雕塑家最亲近的也是泥,它具有可塑性强,改动方便,保存难度小,温度 ... 於 www.xfxds.com -

#44.模型雕塑公仔製作材料~模塑土~露天賣場開張囉!~適合製作GK

模型雕塑公仔製作材料~模塑土露天賣場開張囉!~~ 想動手製作公仔模型不知道用什麼材料嗎? 累積10年製作各種模型經驗研製~最適合各式精製模型公仔製作專用土. 於 dreamworker66.pixnet.net -

#45.物性的激发:当下雕塑材料的意义思考 - 新浪收藏

材料 是雕塑的基本点,尤其是在媒介种类繁多的当代,装置艺术以及网络、录像、电视、电影中的虚拟雕塑对雕塑产生了巨大的影响。但是在这种延生过程中最致命 ... 於 collection.sina.com.cn -

#46.建构一种可持续性的传统--佛山千灯湖市民广场雕塑“醒”的公共 ...

他的创作原动力源于对岭南狮头文化的演绎,通过对其筋骨和精神性的提炼,用当代的材料(不锈钢)和通透的视觉效果,展现了一个不同寻常的狮头形象。 传统 ... 於 ex.chinadaily.com.cn -

#47.评论| 雕塑材料语言的隐性与显性_罗丹 - 搜狐

从罗丹开始,雕塑艺术出现了强调肌理效果的塑造手法,这种新的视觉形态的产生,是以强调材料的触觉感受为前提的。雕塑属于视觉艺术范畴,一般我们习惯 ... 於 www.sohu.com -

#48.雕塑制作需要的材料是什么-河南大地雕塑有限公司

雕塑 制作需要的材料是什么 · 1、泥塑。是用细质粘土、沙子、棉花等混合物来雕塑作品,要通过多次的干后修补,用胶水裱糊上一层棉纸,再涂上一层白粉胶色, ... 於 www.dadiyishu.com -

#49.雕塑: 材料, 技法, 歷史- 李美蓉- Google Books

Title, 雕塑: 材料, 技法, 歷史. Author, 李美蓉. Publisher, 臺北市立美術館, 1994. ISBN, 9570034300, 9789570034301. Length, 238 pages. 於 books.google.com -

#50.雕塑制作材料有哪些

雕塑 制作材料主要的单一材质有石材、木材、金属以及混凝土和塑料,细分出来主要有:花岗石、大理石、青石、砂石、砂岩、楠木、紫檀、樟木、柏木、银杏、 ... 於 www.diaosufeng.com -

#51.授課計劃8422雕塑媒材運用 - 東海大學學生資訊系統

課程目標及內涵 (Course Objectives and Contents) 1認識雕塑材料的種類:塑性材,雕性材,現成複合性材等2認識雕塑基本發展與演變3運用雕塑塑材概念4.運用塑性材料實務 ... 於 fsis.thu.edu.tw -

#52.「文化從來不存在於自然之外。」她以自然中拾得的材料

澳洲當代雕塑家Shona Wilson 一直以來的創作主張是取自自然,以避免為了創作而刪除了環境中的新生材料。在最新的雕塑作品系列「Offering」,她以從自然裡撿拾而得的 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#53.雕塑_百度百科

10.特種工藝雕塑用珍貴的材料如金、銀、玉、象牙、犀角(人類為了保護生態環境,禁止獵殺大象、犀牛,象牙和犀角雕塑今後應該絕跡)、各種寶石製作的雕塑。因其材料價值遠 ... 於 baike.baidu.hk -

#54.雕塑 - 八秀鍛造材料行

不銹鋼板鍛造雕塑 長410cm寬112cm 材料為5mm厚1050鋁板完工重接近200kg 底部分成12辦…每辦皆須鍛3D的彎曲弧度… 再將12片鋁板焊接組立… 於 barshow.blog -

#55.雕塑的概念以及常用材料-成都致园雕塑工程有限公司

雕塑 是造型艺术的一种。 又称雕刻,是雕、刻、塑三种创制方法的总称。指用各种可塑材料(如石膏、树脂 ... 於 www.scjzds.com -

#56.Amazon 暢銷商品: 最佳雕塑材料

探索暢銷商品中的最佳雕塑材料。 尋找Amazon 藝術、手工藝與縫紉暢銷商品中的前100 個最熱門商品。 於 www.amazon.com -

#57.雕塑常用材料-艺术技法

艺术技法. 雕塑常用材料. 作者:汲平2010-01-23 10:58:11 来源:中国雕塑家网. 1.主材雕塑最常用且最廉价的主材是泥,与雕塑家最亲近的也是泥,它具有可塑性强,改动 ... 於 www.diaosujia.net -

#58.中國古代雕塑文化常識問答 - 第 7 頁 - Google 圖書結果

構造在現代雕塑中運用較多,其獨特之處在於突破了材料本身的限制,使創作者有更大的創意空間。構造的材料非常廣泛,無論是自然形態還是人工形態,幾乎一切材料都可被利用。 於 books.google.com.tw -

#59.曾經手陳澄波手稿黃土水雕塑揭台師大文保中心神秘面紗 - 中央社

她接受中央社訪問表示,除畫作外,包含相片、織品、雕塑等也能夠修復, ... 使用創作材料延長作品的生命,這也是學院派藝術家應該具備的基本實力」。 於 www.cna.com.tw -

#60.手辦雕塑材料精雕油泥模型泥土美院制作專用工業雕刻泥粘土軟 ...

口袋魔法~手辦雕塑材料精雕油泥模型泥土美院制作專用工業雕刻泥粘土軟套裝#價格不同規格不同# | 商品有價格區分~下標請聯繫客服哦~ 於 tw.bid.yahoo.com -

#61.雕塑器材 - BIBO

雕塑 是造型艺术的主要门类之一,是雕刻与塑造的总称。. 雕刻多施于木、石、金属等材质之上,塑造则以泥土为主要材料。. 新石器时代的陶塑与玉石 ... 於 756030229.bibo.com.pl -

#62.雕塑土

精雕硬油土由於雕塑的材料相當多種,有粘土、 石、 木、 金属、 石膏、 树脂、 象牙、 英国复合土(英语:Milliput) 等。 遂發展出幾種類別: 木雕:木雕的歷史相當 ... 於 pulyfuju.restauranteparavos.es -

#63.雕塑作品中材料运用与艺术语言探索

一、雕塑材料的形式雕塑材料对于雕塑来说本身具有一定的重要性,不仅通过合理的搭配承载了雕塑家的思想观念,更是一种对雕塑形体的外在依托。从雕塑的产生层面上看, ... 於 www.1mishu.com -

#64.雕塑基础知识:雕塑的材料和制作方法 - 中远博学书画教育

雕塑 艺术往往因使用材料不同,制作方法也各有差异。 · 先谈谈泥塑。 · 从西欧传入雕塑的制作方法是:先要有一个雕塑铁架子,架子根据塑像的姿态、形体的比例 ... 於 www.5bcc.com -

#65.木材

雕塑 所使用的媒材非常廣泛,主要包括木材、石材、泥土、金屬等,經由這些材料所呈現的作品則分類為木雕、石雕、陶塑、銅塑等。 木材. 木材由於具有材質較軟,便於施工, ... 於 vr.theatre.ntu.edu.tw -

#66.雕刻用具< 雕塑材料- 《汶采筆莊WenTsai》|PChome商店街

在PChome商店街共有2 件雕刻用具相關類別商品,您想找的是MATISS雕刻刀組(三角刀/圓口刀) 商品嗎? 於 www.pcstore.com.tw -

#67.雕塑之旅 - 臺灣藝術教育網

生產,才能如此具體的表達創作理. 念;而強調時間性的戶外作品,若. 沒有不銹鋼材料來明顯反映週遭環. 境的變化,也將是一大缺憾(圖. 59) •. 四、雕塑的設計元素與原理. 於 ed.arte.gov.tw -

#68.原型師之路|帶你手作公仔模型 - YOTTA

這堂課會用5 小時的時間,教你如何運用美國土雕塑公仔原型。從材料質地與工具特性,到如何雕塑平衡的身體比例與肌肉紋理,讓零基礎的你也可以入門公仔雕塑, ... 於 www.yottau.com.tw -

#69.淺談現代雕塑中材料語言的運用 - 三度漢語網

石材、木材也因其自身材料特點的認知程度的擴充套件而被現在的雕塑家所倚重。現代的石雕木雕在適應材料和對新現代加工工藝採用的意義與重造型的傳統雕刻是不能比擬的。材料 ... 於 www.3du.tw -

#70.雕塑 - 中文百科知識

雕塑 ,是指以立體視覺藝術為載體的造型藝術(薛宣林定性)。雕塑是造型藝術的一種。又稱雕刻,是雕、刻、塑三種創製方法的總稱。指用各種可塑材料(如石膏、樹脂、粘土 ... 於 www.jendow.com.tw -

#71.新型的雕塑材料有哪些? - 雅瑪知識

新型的雕塑材料有哪些. 有一種美國土,做手辦用的,挺貴的。做點小玩意不錯。做完不用翻模,就是成品了。 或者軟陶,做完了需要烤箱烤一下,也不用翻 ... 於 www.yamab2b.com -

#72.台灣研究團隊雕塑石墨烯嶄新電子結構-駐澳大利亞代表處科技組

人類能否藉由人造方式調整物質材料的原子間距離與排列,並進而賦予它全新的物理特性呢?在科技部計畫的長期支持下,成功大學物理系暨前沿量子科技研究中心 ... 於 www.nstc.gov.tw -

#73.肖像雕塑法| 誠品線上

本書《肖像雕塑法》將其豐富的創作及教學實務化為圖文說明,逐步講解從材料準備、工具介紹、頭部結構觀察、現場雕塑演示、五官細節雕塑到燒製處理的完整過程。如此大師典範 ... 於 www.eslite.com -

#74.公共艺术中的雕塑叙事与表现 - Google 圖書結果

现代建筑中对于环境、生态、可持续发展的关注也影响了雕塑的创作观念,在创作上出现了绿色雕塑、生态雕塑和智能雕塑的新形式。技术及材料的影响:现代建筑促使很多新技术 ... 於 books.google.com.tw -

#75.【雕塑材料】精雕油泥- 文具及工藝- 手作 - Carousell

喺Hong Kong,Hong Kong買【雕塑材料】精雕油泥. ·全新,重約200g,中硬度油泥,軟硬適中,是雕塑最普遍用材。 **現有4色可選· 交收安排—— 面交: 1) 「通常」星期四 ... 於 www.carousell.com.hk -

#76.台師大文保中心一窺文物「健檢中心」堂奧| 中央通訊社

... 師大文保中心為文物修復受損及維護保存而成立,12年來經手作品包含雕塑 ... 看到創作材料經過歲月洗禮會出現哪些劣化狀況,反思創作材料的運用。 於 today.line.me -

#77.雕塑及模型

雕塑 及模型- 快乾水泥配備水桶| 已混合即用| 1kg, 快乾水泥配備水桶| 已混合即用| 5kg, 白色水泥配備水桶| 已混合即用| 1kg, 白色石膏粉| Mont Marte | 1kg, ... 於 www.dddmaterial.hk -

#78.東尼•克雷格: 雕塑與繪畫展 - 國立臺灣美術館

東尼•克雷格是英國深具指標性的重要雕塑藝術家,在國際藝壇享有盛譽,尤其是他對於材料和形式的美學探索和專注執著,讓他不僅在1988年即獲得英國透納 ... 於 www.ntmofa.gov.tw -

#79.美術各類別精神 - 南投縣政府文化局

由於雕塑的材料相當多種,有粘土、石、木、金屬、石膏、樹脂、象牙等,遂發展各種類別。 〔木雕〕 木雕的歷史相當悠久,早期的主題多半以宗教為核心,除雕塑宗教偶像之外, ... 於 www.nthcc.gov.tw -

#80.美術(二)資源版Ch08-1 雕塑的製作與表現方式

普通高中/美術(二)資源版/第八章雕塑造形的禮讚/一、雕塑的製作與表現方式. ... 雕塑依創作材料與製作方式可簡單地分為:雕刻、塑造與組合構成。 於 jibaoviewer.com -

#81.如何制作雕塑(包含图片) - wikiHow

1. 画一张雕塑草图。做雕塑前,一定要先在纸上画草图。不必画的太精,但它能使你对整体效果有大致概念。草图需以多角度呈现雕塑。对某些特别细节的部位,你可能需要画一幅特别精 ... 2. 制作基座。如果你的雕塑是放在基座上的,那么最好先制作基座,然后做雕塑。如果反其道而行之,基座的形状就会不合理。可用木头、金属、粘土、石头或其他材料制作基座。 3. 搭建支架。雕塑家用“支架”来指代雕塑的“支撑结构”。它就像雕塑的骨架,支持着整座雕塑。并非雕塑的每个部位都需要支架。但手臂或腿等部位会从主体脱落,存在断裂点,这时搭建 ... 於 zh.wikihow.com -

#82.雕塑-材料.技法.歷史作者李美蓉簽贈書簽名台北市立美術館【竹 ...

雕塑 -材料.技法.歷史作者李美蓉簽贈書簽名台北市立美術館【竹軒二手書店-210108-1 藝術】. 本商品為二手,大約7成新. 書屬自然泛黃. 部分幾頁有畫線. 於 www.ruten.com.tw -

#83.雕塑家- 快懂百科

1雕塑造型2雕塑材料. 雕塑造型. 编辑. 而在中国,青铜器的制造者,可算从事造型工作的匠人。史前雕塑(公元前6500年-公元前1600年)中国迄今发现最古老的雕塑,属新 ... 於 m.baike.com -

#84.壓克力流動畫材料包I 二幅畫作DIY體驗組 - 方圓雕塑

近期因疫情關係,方圓雕塑-流動畫體驗僅小班開課。 為此情況方圓雕塑推出了,在家也能畫畫的「流動畫DIY體驗組」,舒服在家一樣可以享受藝術生活。 日常生活的繁忙, ... 於 www.fangyuansp.com -

#85.北美館《未來身體:超自然雕塑》!科學對後人類時代的改變異想

(Nicole Fritz)發想、德國圖賓根文化交流協會麥斯米蘭.雷澤(Maximilian Letze)作為共同策展人策畫之「未來身體:超自然雕塑」,自2月18日至6月 ... 於 sa.ylib.com -

#86.云藝精雕硬油料(硬)/雕塑專用油土(軟) 精雕油土雕塑黏土

4.不沾手、不收縮,比目結土更乾淨精密度更高是工藝工業界原型製作的好材料。 使用要領:. 1.新產品薄片精雕油土,用手指即可揉形。 2 ... 於 www.kukuart.com.tw -

#87.北京低碳雕塑 - Google 圖書結果

框架中探索,但是突出了雕塑材料的多样化和硬质化。这看起来只是一个材料的转换问题,却反映了雕塑家对新的现代工业材料的重视。它带来了中国雕塑界对材料语言及雕塑观念 ... 於 books.google.com.tw -

#88.<雕塑> 辭典檢視 - 教育部《國語辭典簡編本》

字詞:雕塑,注音:ㄉㄧㄠㄙㄨˋ,釋義:用陶土、木石或金屬等材料雕刻塑造圖像。[例]這尊石膏像雕塑得栩栩如生,十分逼真。 於 dict.concised.moe.edu.tw -

#89.雕塑作為擁抱世界的精神容器 兼論洪易與中國器物美學的當代 ...

洪易對於大型雕塑技法相當純熟,也不乏年輕當代藝術家向其請益,藝術家黃柏維曾坦言,在創作上會與之討教、交流。藝評家廖仁義也曾指出其作品嚴謹的材料與 ... 於 artemperor.tw -

#90.从雕塑材料的发展看待软雕塑艺术-手机知网

从雕塑材料的发展看待软雕塑艺术,软雕塑;;材料;;创作;;纤维材料;;服装材料;;布艺,当下,我们在世界各地的公共空间,美术馆,室内展厅,所有看到的现代纤维艺术作品, ... 於 wap.cnki.net -

#91.【城市雕塑论文】现代雕塑常用材料解析(共2838字)

现代雕塑常用材料解析摘要:本文作者:申旭栋 单位:中北大学体育与艺术学院雕塑是以体量、空间为艺术诉求的造型艺术,其内在的艺术情感通过物质材料表现于外, ... 於 www.21ks.net -

#92.無用亦有用:街頭廢料雕塑系列「Big Trash Animals」 - 美紙

「用造成破壞的材料描繪自然本身」是Bordalo的創作概念。過程中,所有創作材料均全由廢棄材料製成,而不是回收材料,平日藝術家會於里斯本街上搜集群眾 ... 於 artandpiece.com -

#93.台師大文保中心一窺文物「健檢中心」堂奧 - 芋傳媒

她接受中央社訪問表示,除畫作外,包含相片、織品、雕塑等也能夠修復, ... 使用創作材料延長作品的生命,這也是學院派藝術家應該具備的基本實力」。 於 taronews.tw -

#94.雕塑材料的價格推薦- 2023年2月| 比價比個夠BigGo

「雕塑材料」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 陶立方500克軟陶泥烘烤定型學生手工制作陶藝陶土雕塑泥diy材料包. 白色01 $276. 於 biggo.com.tw -

#95.方圓雕塑- 壓克力流動畫材料包I 流動畫時鐘DIY體驗組 - Pinkoi

方圓雕塑-生活. 藝廊. 繪畫的複合式空間。 推出了在家也能畫畫的「流動畫體驗組」,舒服在家一樣享受藝術生活。 方圓雕塑- 流動畫體驗組,除了創造美麗的畫作外, ... 於 www.pinkoi.com