金門縣金城鎮公所的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳宗陵/主編寫的 風物在手 和李如青的 禁區都 可以從中找到所需的評價。

另外網站第1屆第11次臨時會縣府提案 - 金門縣議會也說明:另經查金城鎮公所東、北門辦公室之建物,目前屬縣有財產,依行政院四十九年十一月四日台四十三內第七0四八號令「公有房屋處分等案件,仍照公有土地之處分程序辦理」,即依 ...

這兩本書分別來自旺文社 和幼獅文化所出版 。

國立金門大學 閩南文化研究所 劉名峰所指導 薛中仁的 民國初年金門地方政治與社會網絡:以設立縣治為中心的討論 (2020),提出金門縣金城鎮公所關鍵因素是什麼,來自於金門、設立縣治、地方政治、社會網絡、士紳、僑商、林乃斌、許世英、左樹燮。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 方真真所指導 邱胤翔的 金門後浦邱良功家族研究 (2020),提出因為有 後浦邱氏、邱良功、家族、古蹟、傳說的重點而找出了 金門縣金城鎮公所的解答。

最後網站金門縣金城鎮-生態綠化-閒置空地綠美化| 行動項目| 成果展現則補充:金城鎮公所 為改善轄區內各村里社區環境髒亂點與空地閒置等問題,自2005年起即積極推動轄內綠美化工作,希冀由綠美化改善聚落內居民之生活品質,同時也能拓展金門深度 ...

風物在手

為了解決金門縣金城鎮公所 的問題,作者吳宗陵/主編 這樣論述:

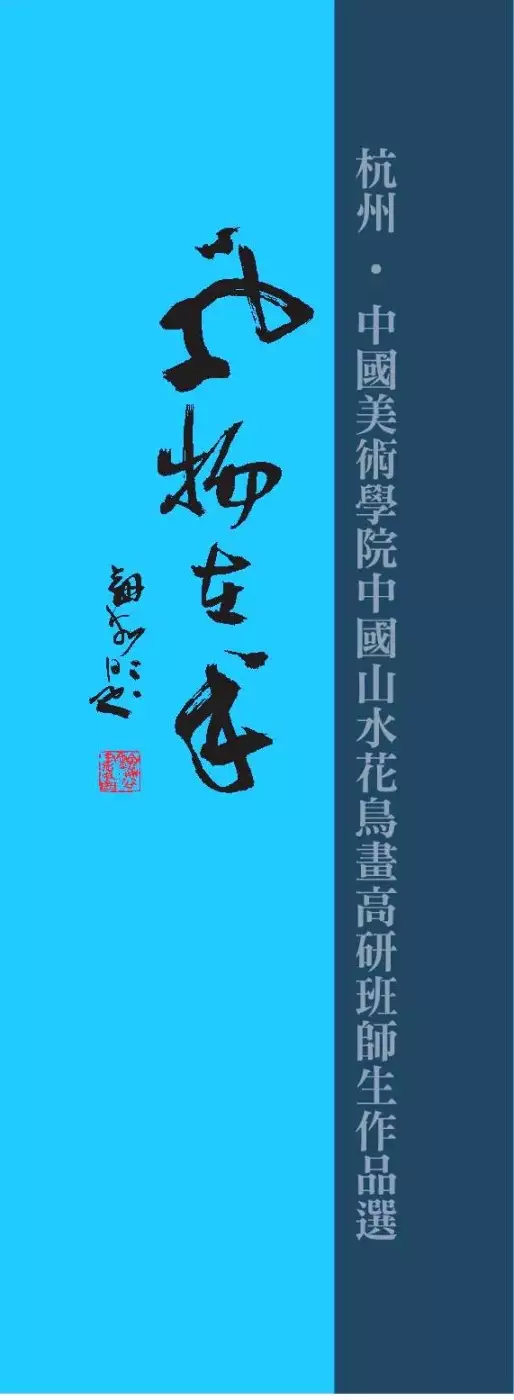

中國美術學院是一個中國畫教學研究的重鎮,在國內乃至國際藝壇具有較大的影響。中國美術學院中國畫研修班,借助於得天獨厚的地理環境,以及深厚的人文藝術資源順應而生,開辦了三十餘年,集聚了一批名師參與教學指導,培養了眾多的學生,積累了豐富的教學經驗,形成了自身的辦學特色。《風物在手》中國美術學院中國畫研修班師生作品金門暨臺北交流展,是應金門書法學會及燕南書畫苑之邀,彙集了部分研修班師生的精心之作。這對深入開展兩岸間的藝術交流,增進兩岸藝術家的友誼是一個良好的開端。兩岸同根同源文化淵源一脈相承,這種血脈相連心聲共鳴的審美默契,為此次交流展提供了良好的交流基礎。我們相信,這個開端將

會帶來更多的交流合作機會,為弘揚民族優秀傳統文化,傳播中華藝術具有積極的現實意義。 這次《風物在手》交流展,既反映了師生們對中國傳統國畫藝術的所喜所愛,也反映出師生們對待傳統文化、弘揚傳統藝術應有的態度,同樣反映了師生們運用傳統的國畫語言來表現個性、認知與情感的過程。這次參展作者中,有花甲之年的老者,也有剛出大學校門的年青學子。有苦修多年的藝術守望者,也有初涉繪事的熱心人。作品中有意趣 遠的山水畫,也有筆調細膩設色典雅的工筆劃,還有揮灑自如的寫意花鳥畫。有筆的瀟灑,也有墨色的靈動;有色之濃烈而燦然;也有色之淡雅而清新。物象在手、意態紛呈。由於多種原因,儘管交流展中的一些作品或多或少存在一些不

完善不盡意之處,但畢竟通過作品體現出師生們努力進取的探索精神,以及孜孜以求虛心向上的認真態度。同樣,通過這個集子感受到他們對傳統國畫藝術的表現探索與思考,也感受到他們為此次交流展所付出的努力。

金門縣金城鎮公所進入發燒排行的影片

台灣外島金門金水學校由水頭鄉僑集資於1932年興建,建築本體面積達631平方公尺,仿傳統書院採「回」字型的平面格局,均為一層樓高,是俗稱番仔厝的類型。當年華僑離鄉背井在南洋打拼、省吃儉用的僑民有的寄錢回來貼補家用,有的賺比較多錢的人就創建學校,而在興建建築物時為了光宗耀祖,就會捨棄傳統建築,反而會選擇中西合併或揉和南洋風的建築做為代表! 校門頂有兩小天使,上方有著「A」的字母,原來是望來這念書的小朋友人人都得A。這不是用台灣本土學校的「甲」,可見受西洋影響很大。整個校園是「回」字型設計,有著僑民期盼回鄉的意涵!校園中央是個講堂,外圍是教室,教室走到講堂的小階梯還有做檐廊,以防小學生淋到雨, 用蚵灰、紅糖、糯米建造而成了紅磚圓柱,這是蠻少見的樣式,而圓柱上下兩側為方型磚,代表著希望後代子孫在外做事堂堂正正,在家相處圓圓融融,當時的存德藥房扮演著幫忙匯款和寫信給遠方親人的角色,目前存德藥房還開著營業!到南洋打拼的僑民當時拿的行李箱,斑駁中帶有滄桑,彷彿在說著當時父執輩在南洋打拼的辛苦歷程! 走一趟金水國小,更能感受當時金門人生活的艱苦及南洋僑民對金門家鄉的思念,是個來金門必遊景點唷!民國94年,金門國家公園管理處依原貌重新整修設為展示館,主要敘述早期金門居民至海外工作的發展過程,以他們離鄉背景的辛酸與其對家鄉的貢獻,讓後人了解由此所形成的僑鄉社會。本館主要敘述早期金門居民至海外工作的發展過程,以他們離鄉背景的辛酸與其對家鄉的貢獻,讓後人了解由此所形成的僑鄉社會。展示內容可分為A、B、C三大區。

A區-內容包括:1.尋找出路2.金僑的海外生活3.僑匯通路與發展4.僑鄉的故事5.僑鄉婦女的處境

B區-內容包括:1.昔日教室重現2.僑鄉及海外的教育

C區-內容包括:1.水頭聚落風情2.水頭的歷史步道。

羅寶田神父 Bernard Druetto(1909年3月28日-1994年1月29日)出身於法國的方濟各會傳教士,曾於中國湖南及金門縣進行傳教醫療救濟等活動,1954年抵達金門島後,終其一生奉獻於金門島嶼上。1909年3月28生於法國馬賽的勞工家庭,父Glovnnannl Battista,母Franzino Maria-Glovanna,另有一孿生弟弟與與一姊姊。弟弟於出生20天後死於肺炎,母親將羅寶田帶往馬賽護佑聖母大教堂,獻於天主,懇求庇護。八歲父親更換工作,全家遷往義大利故鄉都柏林。十一歲進入修道院,十五歲畢業,加入都柏林聖方濟修院。於羅馬國際大學與聖安東尼大學進行七年醫學與神學嚴格訓練。1931年抵達中國,到湖南傳教,1951年被驅逐至香港。1954年12月24日聖誕節前夕早晨抵達金門島,一身聖誕老人裝束於碼頭上,卸貨、發放物資,對當時處於戰亂資源及於匱乏的島民大感安慰。1955年由金防部將於金湖鎮太湖旁的沼澤地提供羅神父50年使用權,羅神父於這片不毛之地一人(偶有官兵幫忙)親手建立教堂、臨時醫院等,教堂得一部分作為彌撒之用,另一部分作為病患收容所,開始他長達近半世紀的診療與物資發送等工作,一生皆免費進行醫療工作,對當時資源匱乏的島民來說,免於疾病與生命威脅,貢獻匪淺。1962年,為免金門西半島教友路途遙遠奔走,獨自親手於金城鎮建立另一座教堂——聖心堂,建設經費多於以書信向歐美募捐點滴留存,並於教堂內設立附設托兒所,於1969年毫無條件將聖心堂贈與耶穌會。1971年,右腿摔跤安有鋼條。1993年於查看燒毀教堂體力不支墜樓,腹部撕裂傷,右腿再度斷裂,經過一夜,隔日求診教友發現送醫。因牢獄期間胃部受損而長年胃出血,寒冬入夜間容易患發,持續43年,1993年高燒大病,一晚腹部劇痛大吐大洩後意外痊癒。於1994年高齡84歲仍堅持獨自騎乘機車往返不同城鎮舉辦彌撒,途中遇車禍,於車禍隔日心臟衰竭安詳離世。2005年羅寶田神父一手打造的山外天主堂由官方單位剷除,2008年金湖鎮公所規劃紀念園區的建立,於2010年羅寶田紀念園區落成,園區內保留部分羅寶田神父當年原始建物。部分人士認為移除原有天主堂的行為對於歷史紀錄與感懷神父上是一大損失。

護國寺管理委員會主委李其南說,護國寺依太武山、傍太湖,山明水秀,地靈人傑,曾經地理師斷云:「此寺建處乃金湖回龍地,廟地靈氣豐氣」。而護國寺供奉菩薩有求必應,十分靈驗,終年香火不斷,善男信女絡繹不絕於途。護國寺每年均會辦理法會,今年度消災祈福及薦亡法會一月十一日起至一月十四日舉行,各界信眾均前往參舉,護國寺住持釋自信法師也指出,護國寺長年均有大批虔誠信眾,每日到廟裡做早、晚課,虔誠修法祈福。他告訴所有信眾,善念、善心為首要,而人難免會有貪念但切莫有憎恨之心,否則一切的修法均化為烏有。

民國初年金門地方政治與社會網絡:以設立縣治為中心的討論

為了解決金門縣金城鎮公所 的問題,作者薛中仁 這樣論述:

20世紀初正值清末民初中國政體變革的歷史大變遷,金門亦於1915年爭取設縣成功。根據《金門縣志》中附錄的設縣原案史料,除有新加坡黃安基與陳芳歲暨僑商123號等聯名陳情之外,本地士紳林乃斌等在其中實亦扮演極其重要的角色。然自縣志以降諸多金門歷史論著,大都將此歸功於新加坡僑商們。筆者擬透過本項研究,從以林乃斌為首之金門本地士紳群體,為何在那一時間點提出此一公共議題,探討其背後所牽動之金門地方政治與社會網絡的運作。本文擬藉由「文獻分析法」、「歷史六問法」的提問與回答,在現有的史料證據上進行歷史推理,尋找本地士紳採取此一社會行動背後可能之動力因。藉由分析本地士紳與及海外僑商在地方政治與社會網絡中之互

動,重新審視此段歷史。研究發現,這群金門本地士紳群體係於清末民初的歷史轉型期中,個人與群體皆面臨嚴峻之新挑戰,而在積極參與地方政治過程中,形成了爭取設立縣治之共識目標,藉由掌握新的遊戲規則以實現「政治套利」,追求個人與群體之最大利益。透過金門設縣為中心的討論,係從中央到地方政治局之背景脈絡下,釐清相關人物間關係網絡,及海外新加坡的僑商亦應本地士紳之請分進合擊助攻以至於成,嘗試拼貼一幅映射出民國初年金門地方政治與社會網絡生態之歷史圖像。

禁區

為了解決金門縣金城鎮公所 的問題,作者李如青 這樣論述:

在那個地區、那個年月,有種美麗的小黃花,千萬不能走近它;四周雖有蔚藍的大海,卻無法任人踏上沙灘;天上爆烈的砲聲,從來不是為了歡樂的節慶;代表和平的信鴿,絕對不能停留身邊……。榮獲四座金鼎獎的繪本作家李如青,首次以散文繪本的型式,將那個被鐵絲網、地雷所禁錮,時時受砲火威脅的戰地金門,透過寓意豐富的筆調與水彩,傳達對生命的啟示:在艱苦的歲月,快樂的人還是找得到快樂;美好的時代,悲傷的人還是離不開悲傷。

金門後浦邱良功家族研究

為了解決金門縣金城鎮公所 的問題,作者邱胤翔 這樣論述:

由先前的史料、研究來看,近年來對邱良功乃至於其家族相關古蹟之探討,主要集中於邱良功本身的事蹟及各別古蹟之研究,迄今仍未有以家族史的脈絡來探討邱良功家族。因此,本文研究之範圍,不僅限於邱良功,而是以整體脈絡探討該家族之發展、該家族相關古蹟之保存以及與該家族人士相關的傳說。家族的部分,金門後浦邱氏家族於邱良功履立戰功,曾顯赫一時,男爵爵位亦一代傳一代,不少後代也因此而得以在政府部門任職。然而,清代滅亡後,該家族之生活便不再有特殊待遇,轉而從事經商、耕地的生活。1937年因日本佔據金門,多數後人不願被日本人徵召,選擇前往廈門謀生,直至1949年廈門淪陷,使得家族的後人分隔金門、廈門兩地,且頓時失去

了經濟來源,此後,留在金門的後人度過了一段艱辛的生活。古蹟的部分,除了先前已列入古蹟的邱良功母節孝坊、邱良功墓園、邱良功古厝外,筆者亦透過自身經驗、訪談長輩等等,整理與歸納出數個未被列入古蹟保存的遺址。最後,筆者蒐集與整理有關於邱良功及其家人的相關傳說,並探討相關傳說之可能性,以及傳說產生的社會背景、習俗文化等等。

想知道金門縣金城鎮公所更多一定要看下面主題

金門縣金城鎮公所的網路口碑排行榜

-

#1.金門縣金城鎮公所徵才公告-里幹事1名

發佈單位:金城鎮公所. 機關名稱:金門縣金城鎮公所 職系:一般民政 職稱:里幹事(一) 官等職等:委任第4職等至委任第5職等或薦任第6職等 名額:正取1 ... 於 www.kinmen-clan.org.tw -

#2.金門迎城隍小娃扮神話人物坐百節陣頭 - 新唐人亞太電視台

迎城隍是 金門 最盛大的宗教民俗活動,而當中最吸引大小朋友的莫過於百節藝 ... 金城鎮公所 員工洪嘉偉:「可是也因為之前(小時候)有坐過,一定要想辦法 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#3.第1屆第11次臨時會縣府提案 - 金門縣議會

另經查金城鎮公所東、北門辦公室之建物,目前屬縣有財產,依行政院四十九年十一月四日台四十三內第七0四八號令「公有房屋處分等案件,仍照公有土地之處分程序辦理」,即依 ... 於 www.kmcc.gov.tw -

#4.金門縣金城鎮-生態綠化-閒置空地綠美化| 行動項目| 成果展現

金城鎮公所 為改善轄區內各村里社區環境髒亂點與空地閒置等問題,自2005年起即積極推動轄內綠美化工作,希冀由綠美化改善聚落內居民之生活品質,同時也能拓展金門深度 ... 於 lcss.epa.gov.tw -

#5.台電攜手金湖鎮公所淨灘還給夏興海岸美美面貌 - 中時新聞網

2022年4月26日 — 金湖鎮公所今天下午2時與塔山發電廠在夏興海灘舉辦淨灘活動,共攜手清出各種 ... 這項由台電金門塔山電廠長葉國佐、金湖鎮長陳文顧共同主持,偕金門縣 ... 於 www.chinatimes.com -

#6.本周假日何處去?金城鎮邀親子純粹野餐共享悠閒時光 - 聯合報

另外,公所也會邀請曾參加大型歌唱選秀節目「聲林之王2」的金門子弟呂評逵現場演出;呂評逵擅長木吉他彈奏,並以抒情、溫柔嗓音,傾訴每一段動人故事;還 ... 於 udn.com -

#7.金門地方書寫與研究書目彙編 - 第 200 頁 - Google 圖書結果

1998 金門縣政府、金門縣立社會教育館主辦;金門縣金城鎮公所協辦,《八采揚徽書畫集》,金門縣金城鎮:金門縣美術學會,1998年。 1998 金門縣政府編,《金門縣縣政要覽》, ... 於 books.google.com.tw -

#8.金門縣金城鎮公所函 - 屏東縣政府

金門縣金城鎮公所 函. 地址:89345金門縣金城鎮民生路2號. 承辦人:蔡瑞豪. 電話:082-325057. 傳真:082-320860. 電子信箱:[email protected]. 受文者:屏東縣政府. 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#9.金門縣金城鎮893 - 可輸入完整地址查詢郵遞區號

查詢金門縣金城鎮893 郵遞區號(五碼,3+2碼), 金門縣金城鎮. 於 zip5.5432.tw -

#10.浯嶼倫比文化事業股份有限公司

浯嶼倫比文化事業股份有限公司. ONTHISLAND CULTURAL UNDERTAKING CO., LTD. 統編: 54395037 代表人姓名: 鄭秋美 電話: 09-68853138 地址: 金門縣金城鎮民族路276號 於 www.twfile.com -

#11.人口全縣第二多金門縣金寧鄉所會陳情監委爭取「鄉」改「鎮」

金門縣金 寧鄉公所、鄉民代表今天聯袂向抵金巡察的監察委員紀惠容、王幼玲 ... 鎮、金沙鎮人口數更多,僅次於金城鎮,人口增幅是金門縣最快速的鄉鎮。 於 news.ltn.com.tw -

#12.金門縣政府· 金門縣金城鎮民生路六十號 - OPENGOVTW

機關名稱, 機關地址, 機關電話, 層級. 金門縣金城鎮公所, 金門縣金城鎮民生路二號, 082-325057, 3. 金門縣金湖鎮公所, 金門縣金湖鎮林森路二號, 082-332528, 3. 於 opengovtw.com -

#13.金城鎮(金門縣) - 维基百科,自由的百科全书

金城鎮 (闽南语:Kim-siânn-tìn),隸屬中華民國福建省金門縣,位於金門島西南角,金門縣政府所在地,為金門縣最重要的都會區。全鎮人口約4.3萬人,約佔全金門縣總人口 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#14.金城商圈振興產業舉辦推廣說明會 - 金門日報

金城鎮公所 積極爭取經濟部中小企業處99年度地方產業發展基金,並獲經濟部補助「99年度地方產業發展基金-金門縣金城鎮地方產業推廣計畫-淋漓金城、戰地密境」專案日昨假 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#15.轉知】金門縣金城鎮公所公告 - 臺南市政府民政局

【轉知】金門縣金城鎮公所公告 · 發布單位:臺南市政府民政局 · 刊登日期:107-04-12 · 修改時間:107-04-12. 於 bca.tainan.gov.tw -

#16.金門縣金湖鎮公所

金湖之美 · 活動快訊 · 公告 · 徵才 · 政令宣導 ... 於 kinhu.kinmen.gov.tw -

#17.宜蘭縣頭城鎮公所

111-05-03宜蘭縣內「連鎖便利商店及咖啡店之騎樓及庇廊」自111年8月1日起為全面禁止吸菸(含電子煙)場域公告及... ....詳全文. 111-05-03金門縣烈嶼鄉公所辦理111 ... 於 toucheng.e-land.gov.tw -

#18.縣政專區 - 中央社

金門縣 議會臨時會今天開議,議員提出金酒公司捐款案,將在15日討論通過後送縣府辦理。 金城鎮公所與金門青商會下午召開記者會,公布「送愛到高雄-向英勇 ... 於 www.cna.com.tw -

#19.金城鎮公所舉辦「110年春季淨灘活動計畫」

極少數異常敏感人群應減少戶外活動. 金門縣立中正國民小學. 地址: 893 金門縣金城鎮珠浦北路38號. 電話: (082)325645. 於 www.jjes.km.edu.tw -

#20.金城鎮公所後方停車場周邊設施改善工程- 開放政府標案

招標單位:金門縣採購招標所,招標金額:2525220,招標日期:2017-04-27,標案案號:N106110110047,分類:工程類. 於 pcc.mlwmlw.org -

#21.金門縣金城鎮公所(環保課),地方村里 - LIFEGO便民網

金門縣金城鎮公所 (環保課),電話:082-323427,地址:金門縣金城鎮賢庵里古區300號,金門縣金城鎮公所(環保課)的簡介,金門縣金城鎮公所(環保課)的聯絡方式,金門縣金城鎮 ... 於 ez.lifego.tw -

#22.金城鎮公所「金門迎城隍」主題繪畫比賽 - 點子秀

金城鎮公所 「金門迎城隍」主題繪畫比賽繪畫比賽的收件日期,從四月二十日(星期一)開始,至五月七日(星期四)前截止。參賽學童的作品方面, ... 於 news.idea-show.com -

#23.國軍將士紀念碑 - 第 722 頁 - Google 圖書結果

楊天厚、林麗寬總編纂,《金門縣金沙鎮志上冊》,金門縣金沙鎮公所編印,民國91年。 ... 金門縣金門學研究會總編纂,《金城鎮志上、下冊》,金門縣金城鎮公所編印,民國98年 ... 於 books.google.com.tw -

#24.台光照明股份有限公司-歷年得標記錄

苗栗縣大湖鄉公所107年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」. 單位:苗栗縣大湖鄉公所日期:2018-06-07 ... 單位:金門縣金城鎮公所日期:2018-06-19 ... 於 gov.bizq.com.tw -

#25.出價 - 惜物網

拍賣單位, 金門縣金城鎮公所, 聯絡人. 陳穎萱 請先登入會員. 聯絡電話, (082)325-058, E-mail, [email protected]. 放置地點, 金門縣金城鎮民生路2號 放置地點 ... 於 shwoo.gov.taipei -

#26.金門民主化的進程: 五合一選舉與組織動員 - 第 266 頁 - Google 圖書結果

14 李錫回編,1987,《金門史蹟源流》,金門:金門縣政府。 15 周文欽,2005,《研究方法 ... 19 金門縣金門學研究會編,2009,《金城鎮志》上冊,金門:金門縣金城鎮公所。 於 books.google.com.tw -

#27.南投縣集集鎮公所函

新城鄉公所、花蓮縣瑞穗鄉公所、花蓮縣萬榮鄉公所、花蓮縣壽豐鄉公所、花蓮. 縣鳳林鎮公所、花蓮縣豐濱鄉公所、金門縣金沙鎮公所、金門縣金城鎮公所、金. 於 town.chcg.gov.tw -

#28.金門城

管理單位 金城鎮公所. 電話 +886-82-325057. 地址 金門縣金城鎮金門城. 開放時間 星期日:24 小時營業 星期一:24 小時營業星期二:24 小時營業 ... 於 kinmen.travel -

#29.聯絡電話 - 金門縣政府民政處

金門縣 政府兵役課, (082)318823, (082)371220. 金城鎮公所民政課, (082)325058, (082)328423. 金湖鎮公所民政課, (082)332528, (082)330706. 金沙鎮公所民政課 ... 於 kccad.kinmen.gov.tw -

#30.金城鎮公所探訪大同之家長者 - 金門縣政府

金門 新聞(轉載金門日報) ... 金城鎮公所日前至大同之家向鎮籍住民拜年,以誠摯的關懷,金城鎮長李誠智、鎮公所社會課課長盧玉美帶著數箱當季新鮮水果前往探訪,希望眾長者在 ... 於 www.kinmen.gov.tw -

#31.我們為何要一再地失去—為金門縣沙美舊鎮公所老建築請命 ...

作者:楊政峰搶救金沙舊鎮公所粉絲頁↓ https://www.facebook.com/搶救金沙舊鎮公所-105007718221883 沙美的繁華不在於高樓林立由金城鎮走環島北路往 ... 於 blog.xuite.net -

#32.金門縣金城鎮公所2021年招標案件列表 - 台灣採購公報網

金門縣金城鎮公所 2021年(民國110年) 公開招標案件列表: 案件名稱, 決標金額. 110年金城鎮公所清潔隊車輛維修保養勞務採購(開口契約), NT$592,816.00. 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#33.金門縣金城鎮公所於109年11月14、15日(星期六

首頁 / 校外新聞 > 轉知-金門縣金城鎮公所於109年11月14、15日(星期六、日)14時至20時假莒光湖畔大草原廣場舉辦「HOPE後浦草地野餐音樂節」 ... 於 www.nqu.edu.tw -

#34.金門縣金城鎮公所 - Villaambrosiaristorante

這項公辦都更案更新地區為金城鎮發展較金門縣政府主導開發的地區首件公辦都更案「金門縣金城鎮西南門里公所暨周邊地區公辦都市更新案」今天公告招商,徵求都市更新事業實施 ... 於 villaambrosiaristorante.it -

#35.金門縣金城鎮公所

金門縣 烈嶼鄉公所辦理111年「烈嶼.入鏡」攝影比賽. 衛生福利部社會及家庭署111年度兒童節系列活動「童心童在‧平等對待」兒童權利徵圖比賽作品展覽資訊. 111-05-02. 於 jincheng.kinmen.gov.tw -

#36.千乘營造有限公司

機關名稱: 金門縣金湖鎮公所 得標廠商: 千乘營造有限公司 決標金額: 8,914,000. 標案名稱: 萬善祠前廣場改善工程 公告日期: 108/05/27 機關名稱: 金門縣金城鎮公所 於 www.twincn.com -

#37.台灣即時新聞 - Vexed.Me

新北市長侯友宜今天到烏來區公所進行與里長、民代座談,烏來區長周守信盤點近期 ... 級、彰化2級、嘉義2級、高雄2級、台南2級、屏東2級、澎湖1級、馬祖1級、金門1級。 於 vexed.me -

#38.金城今晨

金城鎮公所 配合縣政府辦理低收入戶#端午節慰問 與#快篩劑抵用券 發放。 金門縣政府補助低收入戶及中低收入戶購買快篩劑計畫,將由鎮公所通知各符合家戶,可於上班時間 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#39.台灣就業通- 找工作

金門縣. 金沙鎮. 金湖鎮. 金寧鄉. 金城鎮. 烈嶼鄉. 烏坵鄉. 連江縣. 南竿鄉. 北竿鄉. 莒光鄉. 東引鄉. 清除全部 確定. 選擇職業類別. 請選擇(剩餘5). 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#40.金門金城鎮公所相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的金門金城鎮公所相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#41.金門縣民國49年以前參戰自衛隊員109年端節慰助金 - 蕃新聞

金門縣 政府民政處提醒:本縣民國33年次以前出生,符合「戶籍現設籍金門縣」、「領有國軍退除役官兵輔導 ... 2、金城鎮公所:金門縣金城鎮民生路2號 於 n.yam.com -

#42.文化部全國藝文活動資訊系統網 金門縣金城鎮公所

地點名稱, 金門縣金城鎮公所. 地址, 金門縣金城鎮西門里民生路2號. 網址. 地點類別, 政府行政機關. 地點屬性, 綜合. 地點公私立別, 公立. 於 event.moc.gov.tw -

#43.組織、職掌、地址、電話、電子信箱 - 金門縣金湖鎮公所

職稱 姓名 電話分機 鎮長 陳文顧 332528 秘書 黃景俊 332528#211 民政課長 陳志衡 332528#221 於 kinhu.kinmen.gov.tw -

#44.金門縣金城鎮 - Ruious

概觀. 地址: 893 金門縣金城鎮民生路二號| 交通位置圖| 電話:(082)32-5057.32-5058.32-8741.32-2811 | 傳真:(082)37-2238 金城鎮公所© 版權所有. 於 www.ruiouwir.co -

#45.金門縣金城鎮公所辦事員職缺1名外補案甄選結果 - E政府

金門縣金城鎮公所 辦事員職缺1名外補案甄選結果 發布單位:金門縣政府. 金門縣金城鎮公所辦事員職缺1名外補案甄選結果正取:康珮瑤。備取:劉燕燕。 。 相關連結. 於 www.gov.tw