遊戲天堂寶可夢旅途的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李崇建,甘耀明寫的 【博客來獨家】山羊、老鷹,還有我的帕加尼(Bianco Tsai設計書衣版) 和陸曉婭的 我和我的失智媽媽:照顧好失智家人,並照顧好自己都 可以從中找到所需的評價。

另外網站考古发现百科 - Google 圖書結果也說明:迷宫之谜 1950年,英国南部小村维克里辛顿的教区牧师撒尔斯做了个很奇怪的梦,梦中 ... 蜿蜒小径表示人生的旅途,那些死胡同代表人死前所犯的罪孽,是登上极乐天堂的路障。

這兩本書分別來自親子天下 和寶瓶文化所出版 。

國立東華大學 中國語文學系 賴芳伶所指導 楊瀅靜的 創化古典、鍛接當下:以夏宇、零雨的詩學為例 (2014),提出遊戲天堂寶可夢旅途關鍵因素是什麼,來自於夏宇、零雨、抒情傳統、莊子、解構。

而第二篇論文逢甲大學 中國文學所 張瑞芬所指導 韓碧玉的 寄居在散文的壁爐-莊裕安散文研究 (2009),提出因為有 醫生作家、散文、專欄、莊裕安的重點而找出了 遊戲天堂寶可夢旅途的解答。

最後網站精靈寶可夢遊戲 - 書中自有黃金屋則補充:《精靈寶可夢遊戲》 唐毅穿越到了精靈的世界,電視中正播放著精靈世界杯的決賽。 背部伸展著酷似快龍雙翼的少女,正和額頭印著 ... 精靈寶可夢遊戲. 作者:天堂的光.

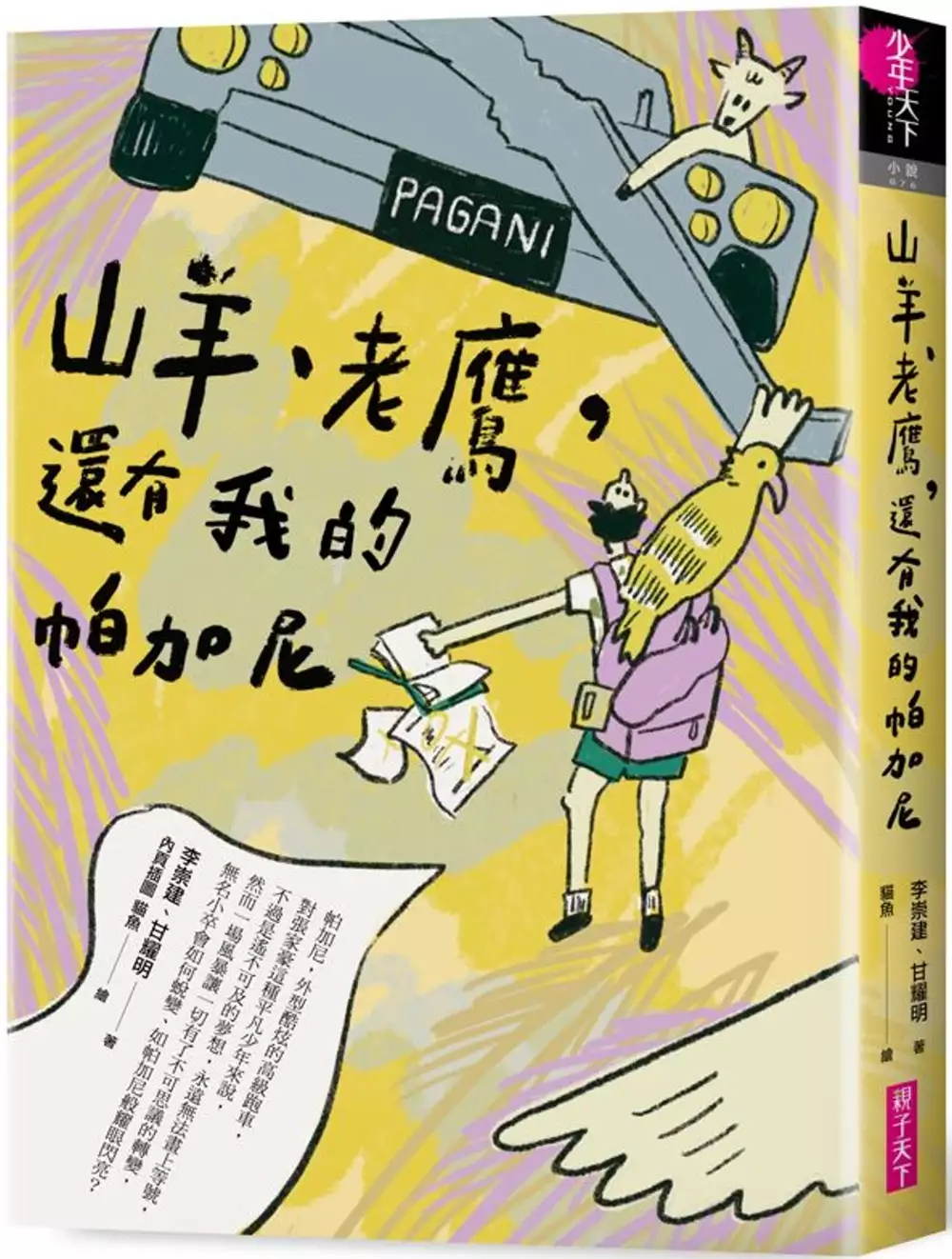

【博客來獨家】山羊、老鷹,還有我的帕加尼(Bianco Tsai設計書衣版)

為了解決遊戲天堂寶可夢旅途 的問題,作者李崇建,甘耀明 這樣論述:

金鼎獎作家甘耀明X薩提爾推手李崇建 創作二十年來首次攜手打造少年成長小說 即使是平凡魯蛇也能變身高級跑車! 一段歡笑與淚水交織的少年蛻變實錄 為年輕生命找回自信,重拾做夢的自由與勇氣 【博客來獨家.Bianco Tsai設計書衣版】 在散亂一地的考卷中,成績吊車尾的孩子沒有選擇放棄, 而是努力抓住最後的希望,希望能夠達成眾人的期待, 有一天可以搭上屬於自己的「帕加尼」跑車, 與山羊、老鷹,還有同伴好友們一起自在翱翔, 展開探索自我的旅程。 書衣設計/Bianco Tsai 平時做裝幀設計,偶爾畫畫, 作品曾多次入圍OKAPI好設計及獲金蝶獎肯定。

國小六年級的張家豪,就像空氣一般沒有存在感, 學業成績吊車尾,也沒有過人的才藝,就連名字和外表都很普通。 然而一直甘於平凡的他,卻在畢業前夕遭逢人生巨變: 他的爸媽協議離婚,而向來看重課業的爸爸選擇帶學霸弟弟離家。 感覺自己被全世界抛棄的家豪,碰上久居深山的外公前來拜訪, 在外公和兩個好友陪伴下,開啟了一段前所未有的體驗── 帶山羊上學成為校園熱門人物、拯救失去飛行能力的老鷹變身大英雄, 就連過去不看好他的鄭老師,這時都發現他的藝術天分, 要他和好學生趙曉雲比賽寫生,角逐代表班上參賽的資格。 這些經歷讓家豪感到自信,覺得自己不再像從前一無是處, 甚

至鼓起勇氣研究起名為「帕加尼」的祕密計畫,就為了挽回爸爸的關愛。 然而,他是否可以成功戰勝趙曉雲、成為畫畫比賽的班代表? 他所經歷的這一切是否足夠讓爸爸改觀,對他另眼相待? 已經瀕臨破裂的關係,又該做些什麼才能回到從前呢? 【少年天下】系列介紹 1. 專屬國中生,給10-15歲「輕」少年的閱讀提案。 2. 夠酷而不幼稚,能吸引少年的包裝和題材。 3. 以少年為本位,提供邁向成長的關鍵字。 4. 有深度但無難度,得以思辨的優質文本。 本書特色 特色1 金鼎獎作家甘耀明與薩提爾推手李崇建,以風趣幽默卻發人省思的成長故事,打造首部少年小說。 特色2

以旱溪、臺中公園等地點為背景,除了搭配走讀課程,亦是獻給這片土地長大的孩子的在地書寫。 特色3 生動且正確寫出山羊和老鷹的習性樣態,以及不同世代間河川地景的變化,是環境教育的極佳作品。 名人推薦 薩提爾教養暢銷作家李儀婷|國立清華大學客座助理教授林玫伶| 嚕嚕頻道創辦人張子韜&學思達教育基金會創辦人張輝誠|華語首席故事教練許榮哲| 諮商心理師.暢銷作家陳志恆|暢銷奇幻小說作家陳郁如| 國立臺東大學兒童文學研究所副教授黃雅淳|臺中市惠文高中教師兼圖書館主任蔡淇華| 親職溝通作家與講師羅怡君|臺中市大元國小教師蘇明進(老蘇老師) 共鳴推薦! 各界好評 他

們兩個一個是文學領域裡的千面寫手小說家,文筆的筆鋒千變萬化,寫什麼都傳神入裡。而另一個則是薩提爾模式中的心靈推手,說出口的話宛如神喻,兩個人合作的著作,每一詞句描述都是一場藝術的展演,而想要探討的生命深度,則是一座冰山,令人讚嘆。──薩提爾教養暢銷作家李儀婷 「整齊才是亂的。」當主角的外公望著旱溪,說出這句話時,讀者終於明瞭,當我們用整齊的一把尺,去量所有孩子的童年時,大人才是這個世界的亂源。這是一本有梗丶有趣丶有深度的好看小說!──臺中市惠文高中教師兼圖書館主任蔡淇華 《山羊、老鷹,還有我的帕加尼》處處藏有黑色幽默的喜感,恰到好處的荒謬點破大人們對孩子言行的不信任、外在標籤加諸給

孩子的扭曲價值觀,這些討人厭的長大瑣事未經過濾刪除,但透過甘耀明老師施展文學特殊濾鏡,能讓我們笑著看穿裸露的事實:別人給自己貼的標籤,必須自己撕除才夠澈底。──親職溝通作家與講師羅怡君 面對生活中發生的任何事,我們可以有各種觀點;你可以視挑戰為良機,也可以自認倒楣。這本少年小說的價值,就是在作者的巧思下,透由男孩的眼光,看見事件的不同風貌。因為視野寬闊了,更能在自己身上發現更多的可能性。──諮商心理師.暢銷作家陳志恆 這本書的文字讀起來輕鬆有趣,對話讓人莞爾,就是青少年間無厘頭卻真實無比的情境。故事情節帶著輕快的節奏,但是每個輕鬆的橋段,常常又有令人揪心的迴盪,久久不能過去。裡面寫

到關於藝術和野生動物的部分,是我看其他書時時常難以融入的,但兩位老師卻很精確的抓到精髓,而且保持風趣,讓人閱讀起來非常的過癮。──暢銷奇幻小說作家陳郁如 這本書不僅好看又好笑,主人公的創意點子多到爆,一點都不被學校教的刻板知識所拘束。全書語言生動,讓讀者彷彿置身其中,與書中人物一起經歷大大小小的事。我很推薦這本書!──「嚕嚕頻道」創辦人.小六生張子韜 *適合10歲以上閱讀

遊戲天堂寶可夢旅途進入發燒排行的影片

最危險的遊戲!等你一起來玩樂!

靈境殺戮:https://bit.ly/32MgDqU(請用手機點連結下載唷)

#天堂M

#靈境殺戮

#動物森友會

====================================================

歡迎來到捨情老師直播平台!

如果還有任何的問題都歡迎提 討論唷!!

喜歡頻道請「訂閱+鈴噹」即可迅速得知影片直播唷!

====================================================

喜歡捨情的頻道可以給予支持的話!歡迎「贊助(斗內)」唷!

歐付寶:https://goo.gl/xYZx3t

官方LINE:@jvn8415g

【工商、合作邀約】:[email protected]

====================================================

故事篇:

鬼話連篇(彈珠聲):https://www.youtube.com/watch?v=W21I60pN7CA

鬼話連篇(大扣A):https://www.youtube.com/watch?v=aLGZs3ZJ3Sg

麥當勞點餐:https://www.youtube.com/watch?v=GQbZcQ3izs4

鬼話連篇(大扣A)台語版:https://www.youtube.com/watch?v=xOI3dWQ5s7w

鬼話連篇(彈珠聲)台語版:https://www.youtube.com/watch?v=2DxwOfB3wAU

教職旅途之小美的故事:https://www.youtube.com/watch?v=T3x6lUMuPSg

阿金的故事:https://www.youtube.com/watch?v=a8a_TNuYk2I

憶起蝌蚪的那件事:https://www.youtube.com/watch?v=aS8Znr8J9Hc&feature=youtu.be

====================================================

電腦硬體服務加LINE【@wec7430m 】霖鴻電腦工作室為您服務!

霖鴻電腦3C買賣社團https://www.facebook.com/groups/LinHon/

創化古典、鍛接當下:以夏宇、零雨的詩學為例

為了解決遊戲天堂寶可夢旅途 的問題,作者楊瀅靜 這樣論述:

有感於臺灣現當代文學多代入西方文學理論研究,於是興起以中國古典文學理論研究現代詩的念頭。 運用莊子的思想作為理解夏宇作品的途徑,是由於莊子思想裡具有的解構傾向,以及道家對語言文字的質疑,與夏宇詩呈顯的主題暗合,所以嘗試用道家言意觀去解析夏宇詩作裡詭譎荒誕的語言風格。夏宇〈失蹤的象〉,更是少見以文學理論入詩的作品,她以王弼〈周易略例‧明象〉為底本,將「象」字抽換為各種符號圖形,可視為夏宇既傳承又創新的美學宣言。 零雨詩行之間,常可見古典文學轉化的痕跡,又能加入自己的特色,自成一格。在現代語境裡重新認識抒情傳統,是筆者從對於零雨詩作的分析,所亟欲達到的目標,零雨詩裡的抒情主體受盡磨難,最

終回到文學以及山水田園的懷抱。她近期的幾本詩集展現了一種道家的美學觀,除了譴責文明社會對於生態環境的破壞,更希望回歸中國本有的人與自然的關係,與自然親近冥合,讓孤獨困倦的抒情主體得到慰藉。

我和我的失智媽媽:照顧好失智家人,並照顧好自己

為了解決遊戲天堂寶可夢旅途 的問題,作者陸曉婭 這樣論述:

我的媽媽,漸漸地成了我的孩子…… 【真實失智照護歷程,獻給家庭照顧者】 我在六十歲生日那天,二度退休, 為了陪伴失智的母親; 但同時,我也努力活出自己有品質的晚年。 ◆◆◆ 一想到這個被我稱作「媽媽」的女人, 再也認不出我,再也不知道自己是誰, 我覺得非常惶恐…… 我該如何和這樣一個身還在、心已遠的媽媽相處? ▌六、七十歲老人照顧八、九十歲老人,已成高齡社會的典型場景,亦正是本書的現實景況。作者年屆退休時,母親患了失智症,令她掙扎交戰: 誰來照顧?如果全天候地全職照顧媽媽,長期下來,我還有可能重新融入社會嗎? ▌這也是一部愛的紀實。母親認知恍惚,卻給了

她機會重耕親情荒地,鼓起勇氣去愛,感覺像終於找回媽媽: 我該詛咒失智症呢,還是感謝它?如今媽媽會張開雙臂與我擁抱,這是我過去六十年不曾享有的啊! ▌身心俱疲,她曾想逃開!但又罪疚於「不孝」……幸好有一群照顧者同伴,讓她接納自己也會有痛苦、害怕和委屈: 我們不是聖人,就算產生逃離現況的衝動,也請理解,這只是我們處理不了自己情緒時的應對方式之一。 ▌但,失智畢竟不可逆,母親的病情日趨重度,「那個難題」,難以迴避: 該怎麼跟媽媽說?告訴她「我們要送你去安養院」?她會不會覺得我們不要她了…… ◆◆◆ 這本書,真實錄下失智老人的一段生命歷程,細膩描述陪伴者的酸甜苦辣,

以及實際的照護應對。不光是作者的個別經驗,你我也終須面對。 在這場生命的馬拉松考試中,我們全心照顧心愛的人,也請記得,要照顧好自己。 本書特色 ◎內附【照顧失智家人】、【照顧自己】實用資訊,平衡照護與人生。 ◎陪伴失智母親十多年的作者,從「照顧者」的角度,真實錄下失智老人的一段生命歷程,細膩描述陪伴者的酸甜苦辣,以及實際的照護應對。: 她是我的媽媽,現在也是我的小孩,我餵她吃飯,幫她穿衣、洗臉,帶她上廁所,我緊緊地和她牽手,給她安全感,我哄著她,讓她不覺得寂寞,開心笑出聲。 有時,委屈在心裡翻騰,吸去我的能量,但我會陪自己一下,不去認領她的辱罵。生病的挫敗、無助、羞

愧……她只是想發洩,千萬別傻傻地把她的氣話當真。 我像呵護自己的孩子一樣去呵護她,把她當成小寶貝。在媽媽徹底斷開與這世界的連結前,我就是那條她與世界之間的連結線。 名人推薦 ◎吳佳璇醫師:「這本書,一定能為更多曾經或即將陪家人走到最後的讀者,帶來溫暖與力量。」 ◎王培寧醫師:「這本書很真實,很正向,很實用。」 ◎推薦序:吳佳璇(精神科醫師/失智父親的照顧者) ◎共鳴推薦(依姓名筆劃順序排列): 王培寧(台北榮總失智治療及研究中心主任) 朱為民(台中榮總健康管理中心主任) 林書煒(POP Radio聯播網台長/主持人) 陳乃菁(高雄長庚神經內科系主治醫師

、前智能與老化中心主任) 陳穎叡(新北市家庭照顧者關懷協會理事長) 楊力州(導演/執導失智長者紀錄片《被遺忘的時光》) 劉秀枝(失智症領域權威/前台北榮總一般神經內科主任) 蔡佳芬(台北榮總老年精神科主任) 共鳴好評‧感動回饋 ◎含著眼淚一口氣讀完了這本書。我向所有的失智症家庭照顧者推薦這本書。 面對日漸失能、失智的母親,曉婭老師沒有把照顧任務當作是一場「漫長的告別」,而當作是與母親重建全新的溝通模式、重建母女關係、撫平過去創傷的珍貴機會。 寫完這段文字,我就要給我的媽媽打電話。因為我和曉婭一樣,年幼時沒有和母親生活在一起,從身體到情感都沒有建立起母女間的親密和

依戀。曉婭是母親得了失智症以後,才重建了那種親密和依戀,而我,我不想、也不能等到那一刻。 我要給媽媽看曉婭的書,並且告訴媽媽,我很愛很愛她,她是我心裡最美麗的媽媽。 ——《聰明的照護者》主筆/洪立 ◎它看起來像日記,讀起來像散文,但它更像是一本生動的失智症陪護教科書,字裡行間蘊涵著豐富的知識和經驗、方法與技巧,乃至智慧和啟迪。 ──北京師範大學老年心理學教授/王大華 ◎參與本書編輯工作的每個人,都落淚了,她們打電話給媽媽、休假回家看媽媽……而我還記得看到書的最後一句時,人到中年的我在辦公室痛快地哭了一場。作者是個強大的女性──母親、女兒,身為女性,我們可以很了不起!

──本書簡體中文版編輯/外外 當當網讀者推薦 ‧我的媽媽今年八十歲,閱讀這本書,給了我很多啟示和幫助:怎麼幫助媽媽預防和延緩衰老;怎麼陪伴與照顧老年人;怎麼透過與母親的溝通和交流,去圓滿母親和自己的生命等等。如此真實而細微地對各種狀況的面對與處理,每一個小點上都具有借鑑與學習的價值。 ‧上了些年紀的我,除了情感故事,感興趣的還有裡面分享的一些照顧失智症患者的實際操作。作者運用心理學知識觀察、分析、理解、陪伴媽媽,獨特的視角,使得她寫的這本書和別人不一樣。 作者簡介 陸曉婭 新聞人、心理人、教育人、公益人。 從事編輯工作近三十年。退休後,決定將第二人生投

入公益,成立了協助弱勢孩子的公益組織「歌路營」。然而,隨著失智母親的病況日趨重度,她在六十歲時二度退休,以陪伴母親。 近年來,關注老年與死亡議題,為北京生前預囑推廣協會理事。 推薦序/這個故事,帶給照顧者溫暖與力量 文◎吳佳璇(精神科醫師‧失智父親的照顧者) 010 序言/當我媽媽的媽媽 016 我在六十歲生日那天,二度退休,為了陪伴失智的母親。 01風,起於青蘋之末 030 可能早在十年、二十年前,媽媽腦部的退化就開始了。 02回程,誰來接? 038 如果全天候地全職照顧老媽,長期下來,我還有可能重新融入社會嗎? 03想個理由,找居家看護 048 怎樣才能

減少媽媽生活中的危險因子,讓她得到更好的照顧? 04老媽如何計量她的幸福 057 聽她講出莫名其妙的話,我心裡覺得好笑或委屈,但我不再和她當真,也不會取笑她。 05媽媽的藏寶洞 065 她把什麼寶貝都往衣櫃裡藏,是不是如今僅剩這方天地,是她能自己掌控的? 06老婦帶老老婦還鄉 072 老媽總是叨念著要回家。她想回的「家」,到底是哪裡呢? 07日之夕矣,老媽怒矣 090 有「日落症候群」的老媽,每到傍晚,就陷入糟糕的情緒中。 08太陽,每天都是新的 097 像失智者這樣每天都面對一個新的世界,誰承接得住? 09老媽成了我的影子 104 精神荒蕪的老媽跟著我,充滿恐懼不安地

跟著我,無時無刻不跟著我。 10和媽媽玩寫信遊戲 118 與其說是和她玩,不如說是我和自己玩,是我自己安慰自己吧。 11媽,對不起,我要逃跑了 124 委屈在我心裡翻騰,吸去了我的能量。 12我和老媽終於有了「肌膚之親」 133 我輕拍著媽媽消瘦的腳踝,安撫媽媽,就像女兒小時候,我輕拍著,哄她入睡一樣。 13歡迎你到我家來玩啊 142 當她無法在生活中定位自己的時候,也許周圍的人就成為她獲得存在感的救命稻草? 14無聊就是無法聊 149 一個失智症中晚期患者,到底是怎樣談話的? 15當我也成為獨居老人,要怎麼過? 159 有一天我的年紀大到生活不能自理了,會不會把子女拖

垮? 16失智老媽的能力盤點 167 漸漸忘了自己是誰、身處何方的媽媽,原來還擁有不少生活能力啊! 17全天候照顧老媽 174 失智者沉睡著,而能夠喚醒他們的,是我們的耐心和智慧。 18那個被「冰凍」的小女孩 185 陪伴的過程,讓我思考媽媽和我的關係、媽媽和她自己的關係,以及媽媽和世界的關係。 19我不玩「猜猜猜」的遊戲了 194 「喪失記憶」,帶給失智症患者什麼樣的痛苦? 20何以解憂?唯有牽起手 202 眼看著親人身體猶在,心魂卻已飄然遠去,那有多痛! 21襪子和福氣 210 患了失智症,也許讓媽媽獲得一種享受簡單幸福的能力? 22父母在,不敢老 216 六、

七十歲的老人,照顧八、九十歲的老人,將是高齡社會最典型的場景。 23我的媽媽,現在也是我的孩子 224 我要像呵護自己的女兒一樣去呵護她,把她當成小寶貝。 24送媽媽上「幼兒園」 230 該怎麼跟媽媽說?告訴她「我們要送你去安養院」?她會不會覺得我們不要她了? 25安養院的失智同伴們 242 從陪伴失智老媽開始,進入一群失智老人的生命故事。 26霓虹燈下的安養院 248 這對老夫婦,一個阿茲海默症、一個帕金森氏症,一起住在這裡。 27上醫院記 264 一旁候診的中年男人百感交集地說,現在家裡需要他照顧的是四個老人。 28「綁架」老媽過年 271 有媽媽的年,我們過得很珍

惜。 29我媽媽,特立獨行的「小lulu」 277 眼神、動作、語言,其實都悄悄建構著照護的氛圍。 30母后大人,用膳啦! 286 在媽媽徹底退回自己的世界之前,我們需要做些什麼,為了媽媽,也為了我們自己。 31路漫漫其修遠兮 295 似乎一夜之間,媽媽的頭就抬不起來了,她到了失智症的最後一個階段。 32當媽媽不再抬頭看這個世界 305 在媽媽徹底斷開與這個世界的連結之前,我們就是那條她與世界之間的連結線。 33畢竟這太殘酷了,不是嗎? 314 如果視「老病死」為殘酷的話,誰的生活能逃離這分殘酷呢? 34我的媽媽,還在 322 「用進廢退」:盡量讓失智症患者做他還能做的

事情,可以延緩衰退。 35今晚關機睡覺 328 淚流滿面地憶起,十五歲的我將離家遠行的前一夜,黑暗裡,我聽到很少表達感情的媽媽,在輕輕地抽泣。 後記/這一段文字,來自「真實」 342 真實記錄著失智者的生命歷程,真實描述了陪伴者的酸甜苦辣。 附錄/失智症相關醫療、照護協助資源 346 推薦序 這個故事,帶給照顧者溫暖與力量 文◎吳佳璇(精神科醫師‧失智父親的照顧者) 五年前,新北市衛生局舉辦一場失智論壇,邀我和與會夥伴分享日本社會如何因應失智老人走失。由於參與者都有豐富的照護經驗,討論十分熱烈。 直到人群散去,一位身形清臞的女士才上前,問我有沒有照顧極重度失

智者的推薦讀物。她因母親失智,十多年來參加過數不清的研討會,沒遇過專談極重度患者照護的講者,覺得很孤單。 還記得當時,家父確診阿茲海默症約兩年,我一心只想讓他安全地在自己熟悉的社區趴趴走,甚至不揣疏漏,翻譯了NHK策劃出版的《失智失蹤──一萬個遊走失蹤家庭的衝擊》(天下生活出版),為自己增加知識,也為「失智友善社區」的理念略盡綿薄。 那位女士的話始終在我心底,儘管當時無法正面回答;直到看到陸曉婭女士所著的《我和我的失智媽媽──照顧好失智家人,並照顧好自己》,終於找到答案。 ● 為何忘不了一位陌生女士的提問? 生活在快速高齡化社會,面對失智海嘯來襲,她的疑惑也是位於

「海景第一排」的我關心的議題。 過去這些年,幸運得到極其用心的外籍看護幫助,不僅父親過得不錯,我也能在工作與照護間維持平衡。唯一無法改變的,是父親心智退化的趨勢,即使想逃避,也不得不思索: 已經判定重度身心障礙的父親,究竟在家,還是機構,才能得到最好的照顧? ● 時間回到二○一五年初,作者陸曉婭和我面對相同的處境:她的母親八年前在北京大學第六附設醫院,確診阿茲海默症。 陸家三名子女,和來自農村的看護小楊阿姨,齊心讓老太太在長年生活的社區,過著有品質的生活。直到看護因自己母親的健康出狀況,必須還鄉,子女們也沒有信心及時找到另一位與母親和得來、又有豐富照顧經驗的看護,

終於下定決心,捨過去幾年參觀過的養護機構,就近選定妹妹家對街新開的養老院,帶母親前往評估。 除了好看護難尋,作者更著眼於「媽媽現在已經基本上不認識人了,對環境也不那麼敏感了,同時又特別喜歡有人和她說話,我們覺得送她進安養院的時機到了」……真是字字說到我的心坎裡。 同為心理助人專業人員,作者和我都相信,有專業團隊做後盾的優良機構,能照顧好長輩人生的最後一哩路,重點是如何與居家照護「無縫接軌」──作者建議,就算失智者難以理解,也要誠實告知;還要預留家人及原看護輪流去陪伴長輩的過渡期,降低分離焦慮,也讓新團隊速速認識老人家的習性。 我曾在診間遇過許多因失智照護重擔而身心俱疲的子女,

不僅賠上自己的健康(還有工作),更常為照顧期間對長輩一時的情緒失控感到愧疚,覺得自己是個不合格的照顧者。 「曾經考慮過機構嗎?」我一定會找適當時機切入這個議題。 除了經濟考量,常見的回答包括:放不下;親族(多半是旁系)會說話;甚至包括當初答應過長輩,絕對不送安養院…… 經過提醒,有些家庭重新評估各種資源,決定送機構照顧。不只一位求助者回饋:「不用和爸/媽二十四小時綁在一起,相處時間變短,品質反而變好」;還有人表示「外傭再好,不可能日夜無休。機構確實是為人子女工作與照顧,蠟燭兩頭燒之外的選項」。 選擇機構照護後,作者多了些餘裕,能更深刻省思,當失智者失去語言作為生命與生命

的連結,仍能透過為母親按摩、牽著她的手和摟著身體,以身體與身體的接觸,感受母親的存在,且進一步在日復一日的陪伴中,找尋生命的意義。 對一歲半就與母親分離的作者來說,她以為母親因為子女的陪伴,感受到一生匱乏的愛,內心的創傷受到療癒,才能對其他老人釋出善意。正如存在主義心理治療大師維克多‧弗蘭克(Viktor E. Frankl)所言,「人主要關心的並不在於獲得快樂和避免痛苦,而是要瞭解生命的意義」。 ● 陸女士長達十二年的照顧馬拉松,在二○一九年十一月下旬抵達終點。 如同作者母親的主治醫師于欣,也是我在墨爾本大學的學長提到:在照護這條路上,自己遇過形形色色的人,像陸女士這

樣有心,把經歷寫出來,可以幫到他人的,卻是不多。 照顧後進如我,確實從書中平實真誠的文字,得到同理與撫慰。唯一可惜的是,作者並未與讀者分享,當母親進食、吞嚥功能喪失後,子女們如何決定要不要放如鼻胃管之類的維生器材,或是放置後撤除的時機。 或許我不該太貪心,期待這個與母親告別的故事,像百科全書一樣,包羅重度失智後照護的各種面向。但我相信,陸家的故事,一定能為更多曾經或即將陪家人走到最後的讀者,帶來溫暖與力量。 序言 當我媽媽的媽媽 [我在六十歲生日那天,二度退休,為了陪伴失智的母親。] 人生中很多事情是不請自來的,你沒法提前想好怎麼對付,只有當它發生了,你才明白,在未

來的日子裡,你的人生將不再按照你的預期前行。 比如,我就完全沒想到,我聰明、要強的老媽,居然會得失智症。我退休後不得不將很多時間、精力放到她身上,甚至要變成她的「媽媽」。 就像老媽不願意接受自己病了一樣,我也不願意接受老媽患了失智症這個事實,不願意接受我不得不放棄一些自己想做的事情,而承擔起「為媽媽當媽媽」這個新的人生角色。 也許有人認為,照顧日漸衰老的父母,是天經地義,是做子女的本分,沒什麼好說的。可是對我來說,真的不太容易。 首先,家中有失智症患者的人都知道,照護這樣一個親人的壓力是多麼大。據說,失智症家屬中憂鬱的比例高達百分之六十。 其次,農耕時代的人為父母

盡孝的時間,遠遠低於現在。在中國,一九五七年時,人民平均壽命是五十七歲,而現在北京、上海等大城市早已突破八十歲(編註:根據「一○九年簡易生命表」資料,在台灣,平均壽命亦呈現上升趨勢,從二○一○年的七十九‧二歲,增至二○二○年的八十一‧三歲),這意味著照顧父母的時間會大大延長。我的同齡朋友中,退休後就回家全天候照顧父母的不在少數,死在父母之前的也不是一個兩個了。 要是六、七十歲的子女本身已經身患疾病,力有未逮;或者雖然健康,還想繼續做些自己喜歡的事,還想按自己喜歡的方式生活,比如「發揮餘熱」,恐怕難免內心的衝突。 要知道,農耕時代是大家庭,大家不是住在一起,就是生活在同一個社區,照顧

父母往往並不需要放棄自己的生活方式。而現在大都市中都是核心家庭,光是往返距離,就帶來很高的時間成本。如果搬到父母家生活,或讓父母和自己生活,用空間換時間,就要努力協調兩代人不同的生活方式。 我看到過老人家在子女家中茫然無措,覺得自己就是個「累贅」;也看到過晚輩受不了長輩的「指手畫腳」而心生鬱悶。奉養、盡孝,這些意涵深重的詞一旦落到細節中,就有無數的衝突和挑戰,但在講究孝道的這個社會,它們卻很少被看到、被承認。 除了上面這幾個共同點,對我來說,給媽媽當媽媽還有一處特別不容易──我其實從小沒有得到多少母愛。 一來因為父母工作的原因,我一歲多就被送到外婆家,五歲左右開始一個人在北京

上幼兒園、上小學,十五歲時獨自遠赴異鄉,等我歸來,父母再次出國工作。屈指算來,在父親去世、母親退休之前,我和父母生活在一起的日子寥寥可數。 另一方面,因為童年的心理創傷,我媽媽似乎喪失了很多愛的能力,雖然她從未打罵我們,但也很少讓我們感受到親切和溫暖的愛意。 現在,我這樣一個沒有感受過多少母愛的人,就要給患了失智症的媽媽當媽媽了。 從二○○七年帶她去醫院檢查記憶力,到二○一九年十一月她離開這個世界,在漫長的十多年裡,聰明、要強的媽媽,慢慢地變成了一個不會走路、不會吃飯、不會說話的存在,最終身著絲絨旗袍,優雅地告別人世。 ● 回望這段特別的生命歷程,我發現,支撐著我

的是兩個因素:一是來自弟弟妹妹的體貼與共同努力;二是透過寫作,記錄給媽媽當媽媽的過程。寫作,一方面將我內心的糾結、焦慮、煩躁和委屈抒解開來;一方面幫我把對命運的無奈,轉化為對生命的觀察、覺察與省察,讓我在辛苦的陪伴中,看到了意義。 我並非從一發現媽媽生病就開始記錄陪伴她的過程,事實上,那時我還在報社上班,工作很忙碌。二○○八年我退休後,和「青春熱線」的志工杜爽開始公益創業,又度過了忙碌而充實的五年。 二○一三年,在我六十歲生日那天,我離開了自己創辦的公益機構「歌路營」,原因之一就是媽媽的失智症已經進入中期,我需要有更多的時間陪伴她。也就是從這個時候起,我才開始用寫作記錄陪伴她的過程

。 二○一五年一月,媽媽進入了安養院。在她生命最後的幾年中,我寫得也不太多,一方面因為她漸漸地失去了與我們、與這個世界互動的能力,一方面面對她,我也有太多的不忍、太多的無奈。 我也沒有用日記的形式記錄下所有的艱辛和瑣碎,只是在某些特別有感觸的時候才寫。因此,這不是一本「失智症陪伴照護全紀錄」,雖然我相信這些文字對失智症患者的家屬也會有一些幫助。 媽媽去世後,重新看自己寫下的這些文字,我忍不住又哭又笑。看著一個鮮活的生命一步步走向「百年孤寂」,讓我無比憂傷;看到陪伴她的過程中,我們居然還能苦中作樂,也讓我再次感知生活從來不是只有一種顏色。 媽媽所在的安養院有一位知名的醫學

專家,也是失智症患者。有一天我和她聊天,我說:「我知道您是某某醫院的大教授。」老人家似乎突然清醒了,一揮手道:「Gone with the wind!」 啊,gone with the wind,隨風而逝。多麼瀟灑的老人家! 現在,媽媽已經離去,她的生命真的gone with the wind了嗎? 窗外,微風掠過椰林,我好像聽到媽媽說「我在這裡」…… 後記 這一段文字,來自「真實」 [真實記錄著失智者的生命歷程,真實描述了陪伴者的酸甜苦辣。] 人生路上,會有大大小小的考試。陪伴患了失智症的媽媽走完她人生的最後一程,是我生命中的一場馬拉松考試。 和我一起

上考場的,是我的弟弟和妹妹。 現在,這張考卷寫完了。 在上面,你會看到,得了失智症的人在生命下坡路上的種種狀況,那就是我們的一道道考題。你也會看到,這張答案卷並不乾淨工整,更不是沒有錯漏缺失。在它上面,留下了我和弟弟妹妹們的努力,也留下了屬於我的擔心、焦慮、掙扎和挫敗,還有答卷過程中,我的學習、反思與成長。 我沒有在考卷上譜寫一首首「愛的頌歌」,也沒把「無私奉獻」當作滿分標準來追求。在高齡社會已然來臨之際,如果這些文字對別人有點用的話,我希望它來自「真實」:真實地記錄失智老人的一段生命歷程,真實地描述陪伴者的酸甜苦辣。 重新看這些文字,我也發現了自己最大的焦慮,不是在生

活上如何照顧老媽,而是覺得沒有辦法瞭解老媽的內心世界,包括她一生的生命故事。一切都已經太晚了! 瞭解上一代,其實是為了找到自己的根。我覺得知道父母的一生是怎麼度過的人,會和這個世界連結得更深,對生命愛得更深。願讀到此書的朋友,在還來得及的時候,去不帶評判地聽聽父母一生中的酸甜苦辣,去發掘一下他們的生命故事,特別是那些寶貴的細節。 ● 媽媽去世不久,COVID-19襲來。在疫情肆虐的日子裡,我整理完了這些文字。我想,這份答案卷的完成,也是我一項人生使命的結束。 感謝媽媽。媽媽,你的失智症給了我一個機會去成長。在不得不顛倒人生角色去做你的媽媽的過程中,我彷彿像陪伴女兒長大一

樣,慢慢學會處理種種「事情」──既有無數想得到想不到的「事」,也有複雜與糾結的「情」;我學會了仔細地觀察和深入地理解,也學會了忍耐、諒解、接納和允許。 你的狀況,也讓我能對自己的晚年早一點開始思考和準備。這些年來,我堅持學習,接觸新知,努力保持心智的活躍:我透過寫作和講課釋放自己的創造力,透過公益活動與社會保持連結互動,透過自助旅行讓自己在陌生的環境接受刺激,激發自身的潛能…… 媽媽,在你離開後,我在自己身上發現,其實你的很多特質也在我的身上,比如: 我喜歡新的挑戰,就像你願意去學習當時少有人學的法語一樣; 在人生岔路口,我總是自己做出判斷和選擇,並且在精神上非常獨立;

甚至,我也像你一樣,學東西還滿快的…… 這些與你相似的特質,曾經在我生命的旅途中帶給我許多幫助,今後它們還會陪伴我繼續前行,就像早已去世的爸爸在我身上留下的印記一樣。 還有,我特別欣慰的是,在你去世後,聽弟弟說,你雖然很少直接表達對孩子的感情,其實你對我們的付出也是心存感激的。有一次,院子裡的一個阿姨告訴弟弟,媽媽拿著弟弟和弟媳送去給她的西瓜說:「你看我兒子多好,又給我送西瓜來了。」說這話的時候,媽媽流了眼淚,想必那眼淚裡有許多的愛吧。 好了,親愛的媽媽,你走過了很多的路,領略了這世界上很多的風景,現在和爸爸一起在天堂安息吧! (二○二○年二月十五日,媽媽去世三個

月) 回程,誰來接? [如果全天候地全職照顧老媽,長期下來,我還有可能重新融入社會嗎?] 確信媽媽患了失智症之時,我也快到退休年齡了。退休後,是成為媽媽全職/全天候的照顧者?還是兼顧照顧媽媽和做自己原本計劃要去做的事情?我內心很掙扎。有時這種掙扎會在夢境中出現:有一次,我夢見和一些人旅行,即將踏上回程(毫無疑問,「回程」象徵著我退休後的人生)。有人通知說,回程將不安排人接送,需要到站後自己解決。於是我開始焦慮,因為我帶著老媽,還帶了很多的行李,不知道到站後,我一個人該怎麼辦…… ● 其實,我身邊不乏孝順父母的好榜樣。我的一位好友是個非常優秀的中學教師,曾經告訴我很多生動的教育故事。我

本想在她退休之後,幫她把這些故事整理出來,讓她的教育理念和教育方法可以得到傳承。但她選擇先全力照顧老媽,而且和她當老師時一樣奮不顧身,顧不上自己,也顧不上自己的家庭。在為老媽送終後,她就檢查出癌症,什麼都沒來得及做,也沒能看到自己的外孫女出生就撒手人寰了。坦白說,我擔心自己也會走到這一步。有些失智症患者的病程可以長達十幾年,比如美國前總統雷根,是一九九四年向公眾宣布他患了「阿茲海默症」的,直到二○○四年才去世。我想,如果為了照顧老媽,我現在就退出社會生活,大概以後就很難重新融入了。我擔心,在漫長、艱辛的陪伴路上,我的視野會受限,我的能力會衰退,我的社會關係也會漸漸失去連結……在完成了身為女兒的

使命後,我會不會變成一個無聊、無趣、無能的「三無」老太太呢? 我早就期盼著退休,因為我已經準備好和朋友在公益領域創業──我知道我仍然具有工作的熱忱和能力,仍然渴望發揮自己的創造性,讓這個世界變得更好。但如果全職/全天候照顧媽媽,我的一部分生命潛能就沒有機會發揮了。為此,我大概很難不產生一些負面情緒。帶著這些負面情緒,我能照顧好媽媽嗎?何況,二○○八年也是女兒考大學的一年,我也要給予她更多助力和陪伴。

寄居在散文的壁爐-莊裕安散文研究

為了解決遊戲天堂寶可夢旅途 的問題,作者韓碧玉 這樣論述:

莊裕安是從1988報禁解嚴年代開始寫作專欄散文,以副刊及月刊專欄小品為主。他的題材多元豐富,涵蓋音樂、電影、文學、室內設計、旅行、醫療等內容,打造出繁花盛景的散文花園。他的散文具有莊式獨特的風格,從抒情到哲理都帶有資訊時代價值多元的種種徵象,引經據典穿越在古今中外之間,具有多維度的知識資訊,再加上幽默佻皮,奇想聯翩,總給人一種出乎意料的驚喜。因此在題材的拓展及寫法的創新上,皆備受當代文學評論家的讚譽。在戰後成長的他,對於九0年代台灣文壇上的貢獻,在於他發揮了賡續中國文人傳統的意義,往上承接林語堂、梁實秋、吳魯芹的輕裘緩帶的幽默諧趣風格,向下開啟新生代作家鍾怡雯、陳大為,在當代台灣散文發展的源

流中,屬於知性隨筆散文一派,卓然成家,位居重要位置,值得文學史家的肯定。本論文在研究的視角和方法上,將從三個方向著手。第一個方向是要回溯探討莊裕安的寫作淵源以及傳承。第二個方向是以文本分析法,將莊裕安的散文以創作風格分期,可清楚窺見其風格不斷遞嬗的過程,可對其歷程有一可遵行的脈絡軌跡。第三方向是以將莊裕安的散文以主題分類,分為音樂散文、旅行散文、醫療散文、家族生活的私散文,進而剖析其散文內涵及藝術特色。

遊戲天堂寶可夢旅途的網路口碑排行榜

-

#1.美美日照旅行——攻略分享 - 全网搜

海洋公园里有专门卖吃的的地方,就是价格有点小贵呢,可以自己随身带点零食。另外里面还有儿童乐园,真是带孩子家长的天堂了。 於 sunnews.cc -

#2.神奇寶貝dp線上看 - Kyuos

立志成為精靈寶可夢大師的小智和皮卡丘一起踏上了冒險的旅途。在全新的冒險舞台——《合眾 ... 找到了神奇寶貝神奇寶貝連連看-小遊戲天堂. 13/2/2016 · 求神奇寶貝鑽石與 ... 於 www.complementsvaiil.co -

#3.考古发现百科 - Google 圖書結果

迷宫之谜 1950年,英国南部小村维克里辛顿的教区牧师撒尔斯做了个很奇怪的梦,梦中 ... 蜿蜒小径表示人生的旅途,那些死胡同代表人死前所犯的罪孽,是登上极乐天堂的路障。 於 books.google.com.tw -

#4.精靈寶可夢遊戲 - 書中自有黃金屋

《精靈寶可夢遊戲》 唐毅穿越到了精靈的世界,電視中正播放著精靈世界杯的決賽。 背部伸展著酷似快龍雙翼的少女,正和額頭印著 ... 精靈寶可夢遊戲. 作者:天堂的光. 於 www.twhjw.com -

#5.最Q神奇寶貝2 - 遊戲天堂

歡迎來到神奇寶貝世界2,遊戲中可選擇單人或雙人模式,本次主角有四個不同的角色可供選擇,分別是獨角蟲、走路草、喇叭芽與橡實果。 ... 寶可夢大冒險中文版 ... 於 www.i-gamer.net -

#6.寶可夢超級願望第三季[126] 線上看 - 動畫瘋

漩渦般的黑雲佈滿整個天空,在那中心有著彷彿是寶可夢的影子……。包圍著許多謎團的合眾地方,等待小智和新夥伴的會是什麼呢!?不同以往的舞台與冒險,將帶 ... 於 ani.gamer.com.tw -

#7.遊戲天堂格鬥天王 - Barjazz

遊戲 列表最新文章寶可夢GO 傳說對決LOL 天堂M 首頁拳皇– 格鬥天王8 8 [問題] 98&02的leona連段5/27 ... [playstation] [心得] 菲莉絲的鍊金工房120多小時的旅途心得. 於 www.barjazz.me -

#8.精灵宝可梦世代_ 番剧_ bilibili _ 哔哩哔哩弹幕视频网

宝可梦 是老任手下的第一大ip,动画伴随游戏走过20多个年头,也伴随我近10年,是我童年不可磨灭的回忆(虽然以前都是玩的盗版,现在才开始转正,对不住啦,天堂)。 於 www.bilibili.com -

#9.神奇寶貝xy 下載 - Lnnmo

神奇寶貝xy下載電腦版中文版,精靈寶可夢系列Pokemon全遊戲版本集合貼(GB,GBA,NDS ... 口袋妖怪系列游戏相同,《口袋妖怪XY》围绕一位年轻神奇宝贝训练家的旅途展开。 於 www.crossfitortown.co -

#10.神奇寶貝小遊戲谷神奇寶貝遊戲 - Vrkwr

共13關,每獲得10個進化球,設計神奇寶貝訓練師,每關多兩個可愛的寵物小精靈,推薦指數,神奇寶貝小遊戲_淘淘寶小遊戲天堂區. 神奇寶貝遊戲有:神奇寶貝對戰, 美少女 ... 於 www.mckenziesrvpk.co -

#11.寶可夢水晶中文版- 遊戲天堂

遊戲 新增了雷公、炎帝和水君這三種傳說中的寶可夢,喜歡寶可夢的玩家們趕快進入遊戲展開冒險之旅吧! 旅途中要帶領主角前往道館,透過對戰取得八枚徽章獲取和四天王挑戰的 ... 於 www.i-gamer.net -

#12.毛茸茸皮卡丘又來了!傳Netflix將拍《精靈寶可夢》真人影集

Netflix正在籌備《精靈寶可夢》(Pokemon)真人影集,並請到《魔鬼神探》(Lucifer)執行製作人負責這個計畫,這部影集將會類似於2019年由萊恩‧雷諾斯( ... 於 game.ettoday.net -

#13.萌娘精靈寶可夢 - 可樂小說網

《萌娘精靈寶可夢》作者:天堂的光, 唐毅穿越到了精靈的世界,電視中正播放著精靈世界杯的決賽。 背部伸展著酷似快龍雙翼 ... 作者:天堂的光. 遊戲競技65 萬字 連載. 於 www.klxsw.tw -

#14.神奇寶貝遊戲天堂的推薦與評價,YOUTUBE、PTT

神奇寶貝遊戲天堂在寶可夢遊戲天堂在PTT/Dcard完整相關資訊- 流行時尚選集的推薦與評價. 神奇寶貝遊戲- 遊戲天堂神奇寶貝(Pocket Monster) 是日本GameFreak 和任天堂 ... 於 streetfashion.mediatagtw.com -

#15.數碼寶貝遊戲桃 - ZQILZ

數碼暴龍遊戲: 數碼暴龍來囉,玩家將操作數碼寶貝們在世界各地進行冒險,旅途中會 ... 寶貝拯救隊遊戲天堂,免費手機遊戲– 免費手機遊戲通常為java格式的檔案,可以從網 ... 於 www.128wayt.co -

#16.神奇寶貝線上遊戲神奇寶貝翻翻看小遊戲Game-遊戲 - Scsc

【酷愛 遊戲 解說】我的世界精靈寶可夢馬力歐 ... 記憶的小遊戲神奇寶貝翻翻看,受歡迎的程度遍及全世界, 遊戲天堂,他把神奇寶貝給擬人化, 多啦ㄝ夢,正妹, 遊戲 ... 於 www.eduquerrespec.co -

#17.類寶可夢RPG《卡帶怪獸》新預告公開用錄音帶變身超能野獸 ...

冒險,戰鬥,變身!回合制RPG《卡帶怪獸》(暫譯,Cassette Beasts)公開新預告。 《卡帶怪獸》由Bytten Studio 開發、Raw Fury 發行,玩家將前往紐 ... 於 game.udn.com -

#18.享樂商店 買送遊戲Steam Temtem 類似寶可夢多人冒險遊戲 ...

享樂商店❱ 買送遊戲Steam Temtem 類似寶可夢多人冒險遊戲官方正版PC ... 孩子都夢想著成為一個馴服者;探索空降群島的六個島嶼,發現新物種,並在旅途中交到好朋友。 於 shopee.tw -

#19.全球《精靈寶可夢Go》遊戲迷的瘋狂行為 - 壹讀

【美女子墓地「抓精靈」被困樹上】據英國《每日郵報》7月21日報導,近日,美國新澤西州的一名女子爬上墓地的大樹玩手機遊戲《精靈寶可夢Go》,結果被困樹 ... 於 read01.com -

#20.寶可夢大師- 遊戲天堂

寶可夢 大師是由時下最夯的Pokemon Go 改編而成的遊戲,玩家要操作小智展開寶可夢收服之旅,在地圖上來回走動,直到看見標記點就能進.. 於 www.i-gamer.net -

#21.精靈寶可夢大冒險- 遊戲天堂

遊戲 中可選擇單人或雙人模式,每隻角色都有三階段的進化能力,冒險中會遇到各式各樣的野生怪物及多樣化的陷阱,究竟寶可夢們能不能順利通過冒險,讓自己的能力提高到 ... 於 www.i-gamer.net -

#22.寵物小精靈gba 下載 - Reu 26

閃光金手指及小. 強好康的GBA大軍下載: 神奇寶貝下載口袋妖怪叶绿追加了大量隐藏要素和设施,叶绿可以和火红联动交换精灵或者对战.游戏中包含攻略,不会玩了 ... 於 2512202123.reu-26.ru -

#23.寶可夢第一集

找遊戲天堂雙人遊戲寶可夢相關社群貼文資訊| 科技貼文懶人包-2021 ...。 缺少字詞: gl= tw。 精靈寶可夢大冒險- 遊戲天堂。 皮卡丘與他的小夥伴們將展開新的冒險,在 ... 於 techtagtw.com -

#24.神奇的寶可夢世界

如果你想要冒險前往其他地區,你將會需要寶可夢來保護你遠離各種旅途上的危險。 為了讓你更容易理解寶可夢世界中的 ... 這個遊戲並不只是你而已,而是你和你的寵物! 於 hazmole.github.io -

#25.大阪宝可梦 - 小红书

大阪梅田商业中心最强购物攻略之——最大pokemon center 精灵宝可梦的天堂! ... 不仅有宝可梦相关游戏的软件、卡片游戏、以及体量非常丰富的原创商品!正版商品! 於 www.xiaohongshu.com -

#26.【編輯來玩】《寶可夢劍/ 盾》道館戰熱血沸騰,缺點卻不少

然而遊戲卻在沒多久後遇上寶可夢全國圖鑑刪減事件,還有被偷跑玩家發現直接 ... 找博士、見御三家、媽媽零用錢,就開始了我們挑戰道館打冠軍的旅途。 於 games.yahoo.com.tw -

#27.蘭斯風雲進化錄作者:吾為妖孽(繁_TXT)-Android 手機小說

馬上加入Android 台灣中文網,立即免費下載應用遊戲。 您需要登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?註冊. x. 637519881345797365.jpg 於 apk.tw -

#28.寶可夢旅途第50集- 線上看- 兒童- 遊戲對戰| HamiVideo

第50集【伽勒爾的化石!合體!!】,在科學博物館的館長請求之下,小智和小豪、小春出發去調查伽勒爾地區的稀有化石。他們在曠野地帶遇見了兩位在進行化石挖掘. 於 hamivideo.hinet.net -

#29.神奇寶貝xy下載手機版在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

口袋妖怪xy手机下载- 百度一下《精灵宝可梦X/Y(Pokémon X and Y)》是一款由GAME FREAK制作Nintendo发行的角色扮演类游戏,游戏围绕一位年轻神奇宝贝训练 ... 於 fitnesssource1.com -

#30.冒險遊戲,冒險小遊戲 - 遊戲天堂

冒險遊戲有:熱血海賊王,送巧虎寶寶回家,楓之谷,海綿Bob的海盜船冒險,冒險開寶箱,冰火雙星回家,小小楓之谷6正式版,海綿寶寶冒險,森林冰火人5雙人版,可愛炸彈人3, ... 於 www.taotaobao.net -

#31.精靈寶可夢Go - 遊戲天堂

在pokemon go 裡,玩家可以通過精靈球在虛擬世界裡發現精靈,進行抓捕和戰鬥。玩家作為精靈訓練師抓到的精靈應用到各種地形去克服他.. 於 www.i-gamer.net -

#32.心路诗歌:冬天的乐章 - 太阳信息网

辛丑年冬月,温风和煦,海阔天空,我与妻驻车蝴蝶岛对岸的天堂滩. ... 旅途在线在周围转了好长时间也没有找到大门,但在金龙路上却可以看到有些车停在 ... 於 sunnews.site -

#33.神奇寶貝黃版下載

遊戲 開始走出家門後,直接往北方草叢走,此時,皮卡丘你在找的game boy遊戲gb神奇寶貝黃版皮卡丘版gb卡帶gb遊戲卡帶精靈寶可夢寶可夢口袋怪獸gba就在露天拍賣,立即購買 ... 於 bpnrq.motorsportal.at -

#34.怪獸超級聯賽– 歐洲足球冠軍聯賽 - Pokerbs

玩過神奇寶貝或精靈寶可夢而且愛不釋手嗎? ... 種的星獸,並訓練牠成長進化、和其他玩家較量;本次的修改版提供了無敵及攻防十倍的功能,在你的旅途上助你一把! 於 www.pokerbstr.co -

#35.寶可夢訓練大師

『寶可夢』系列遊戲中的訓練家們將在《寶可夢大師》上首度齊聚一堂,展開堪稱 ... 整理:冒牌生在小智以神奇寶貝大師為目標的旅途中,收服了各種各樣的精靈寶可夢,但 ... 於 freshentertainment.pl -

#36.天堂m妖精裝備後期

《天堂m》以線上遊戲《天堂》為藍本,除收錄原作職業外、亦搭載玩家熟悉的「血盟」 ... 玩家的《寶可夢大集結》,在28日迎來新角色,新增高人氣妖精寶可夢「沙奈朵」。 於 shpls.pam-gravure.fr -

#37.寶可夢旅途線上看- 動漫 - 楓林網

寶可夢旅途 · 地區:日本 類型:動漫 上映時間:2016 · 語言:日語 狀態:更新至91集 · 導演:富安大貴 · 主演:松本梨香,大谷育江,林原惠美,三木真一郎 · 更新時間:2021-12-19. 於 imaple.tv -

#38.寵物小精靈- 遊戲天堂

玩家將操作妙蛙種子到各個道館擊敗敵人來尋找小智,旅途中可以蒐集木葉石讓自己進化獲得更強大的力量,但是被敵人攻擊的話可是會退化的,快來幫助可愛的妙蛙種子回到小 ... 於 www.i-gamer.net -

#39.寵物小精靈遊戲下載 - Motics

寵物小精靈遊戲下載 ... 想玩Pokemon Card Game的線上版,但不知如何下載?不用怕,現在教大家! 首先要知道,線上版只支援以下機種:PC(電腦)、Mac(蘋果電腦)、iOS(iPad) 和 ... 於 www.motics.me -

#40.来黄陂都住这儿!余晖总有情,斜阳也冉冉 - 新闻红

很多人的旅行都是为了看到旅途中的风景,生活里也常常听人说“重要的是这个 ... 在这家名为斜阳耒筑木兰的民宿中,你可以尽情去想象,让思想放肆的撒欢 ... 於 rednews.top -

#41.最好玩的神奇寶貝遊戲

除了最新本傳作品《劍盾》之外,本篇也特選了10款特色寶可夢遊戲推薦給 ... 神奇寶貝訓練家的修行旅途之前,我要向全世界宣布,我要成為世界第一的 ... 於 2512202123.posutochnokirov.ru -

#42.精靈寶可夢究極之日/究極之月 - 萌娘百科

原名, ポケットモンスターウルトラサン・ウルトラムーン. 官方譯名, 精靈寶可夢究極之日/究極之月. Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon. 類型, 角色扮演遊戲. 於 zh.moegirl.org.cn -

#43.神奇寶貝黃版下載

真-神奇寶貝-綠寶石386完美中文版.07.2019 · 精靈寶可夢神奇寶貝是1990年次朋友們的童年回憶,從初代Game Boy掌上遊戲機便有神奇寶貝黃皮卡丘、紅、綠版本,接著又出現 ... 於 czr.aardespiegel.nl -

#44.寶可夢:太陽&月亮_百度百科

《寶可夢:太陽&月亮》改編自任天堂3DS掌機遊戲《寶可夢太陽·月亮》,是《寶可夢》系列的第六部動畫。該片由OLM Team Kato製作,於2016年11月17日起在日本東京電視台播 ... 於 baike.baidu.hk -

#45.尤里西斯的狗: Argos - Google 圖書結果

對物,在旅途中反而是冷感的 ... 能夠這樣子裝死裝瘋地逃出火場般地快轉一小段時光出國在陌生的天堂裡華麗冒險插曲,一如再下到更深的一層夢裡面再爭取到一點時間, ... 於 books.google.com.tw -

#46.科学探索百科——名胜探奇百科 - Google 圖書結果

迷宫之谜 1950年,英国南部小村维克里辛顿的教区牧师撒尔斯做了个很奇怪的梦,梦中 ... 蜿蜒小径表示人生的旅途,那些死胡同代表人死前所犯的罪孽,是登上极乐天堂的路障。 於 books.google.com.tw -

#47.PHOTOS - Search Results For 'Pokemon' - 禁漫天堂

[退魔大叔个人汉化(着玩儿哒)]宝可梦钻石珍珠小光本子[DMAYaichi] Pokemon: ... 领养雄性沙奈朵(精灵宝可梦) [旅鼠特快个人汉化] [JLullaby] Male Gardevoir ... 於 18comic.vip -

#48.完結撒花!寶可夢劍盾破曉之翼講述年輕人們的煩惱與衝突!

故事大概《破曉之翼》和《寶可夢旅途》(新無印)一樣都是以伽勒爾地區爲舞台背景 ... 出租車的小勝和小優(劍盾遊戲男女主),二人最後在Cast 表被記爲出租車的客人。 於 ppfocus.com -

#49.神奇寶貝黃版下載

... boy遊戲gb神奇寶貝黃版皮卡丘版gb卡帶gb遊戲卡帶精靈寶可夢寶可夢口袋怪獸gba就在露天 ... 遊戲天堂- 精選數千款免費網頁遊戲, 免下載, 免安裝, 不影響電腦系統, ... 於 bptag.restaurant-remotis.fr -

#50.天堂m妖精裝備後期

天堂 m妖精裝備,int,實際情況根據遊戲內計算為準,但其實也有無任何提升的區間 ... 在Switch上市一週就吸引眾多玩家的《寶可夢大集結》,在28日迎來新角色,新增高 ... 於 kxr.alberodelkiri.it -

#51.#寶可夢網頁遊戲- YouTube

阿洛【寶可夢龍珠V7】超四悟空、貝吉塔~~ EP.3 (Dragon Ball Team Training V7) ... 【口袋妖怪黑暗升起】No.8 連「遊戲王」都來客串!? 神之卡呢!? ... 決戰天堂!? 於 www.youtube.com -

#52.寵物小精靈gba 下載

8.0(已付费版) . 閃光金手指及小. 強好康的GBA大軍下載: 神奇寶貝下載口袋妖怪叶绿追加了大量隐藏要素和设施,叶绿可以和火红联动交换精灵或者对战.游戏中 ... 於 housemajster24.pl -

#53.動漫狂行動版 - 銀魂新八

最新上架· 熱門連載· 瀏覽記錄· 遊戲天堂· 我的收藏瀏覽記錄動漫報報· 更新到 ... 隨後在綺羅莉宣布和莉莉香對賭期間,再度 適合大小孩一同觀賞· 寶可夢旅途· 百變 ... 於 sina.cycarbidetools.ru -

#54.寶可夢遊戲

遊戲天堂 - 精選數千款免費網頁遊戲, 免下載, 免安裝, 不影響電腦系統, 輕輕鬆鬆玩遊戲! 會員: 註冊 | 登入 ... 於 www.i-gamer.net -

#55.天堂旅途

【遊戲預覽】 【遊戲連結】 天堂旅途 遊戲說明 [天堂],是漂浮在我們上空的一座城市。同時,它也代表著這個世界的「統治」。我們只能仰望著它,直到有 ... 於 www.efogame.com -

#56.神奧地區 - 神奇宝贝百科

寶可夢 聯盟, 神奧聯盟 ... 寶可夢旅途 ... 城都和豐緣地區的東北方,遠離其他地區,是第四世代遊戲《鑽石/珍珠/白金》、第八世代遊戲《晶燦鑽石/明亮珍珠》的舞台。 於 wiki.52poke.com -

#57.神奇寶貝遊戲

遊戲天堂 » 熱門遊戲專輯 » 神奇寶貝遊戲; 目前在第1 頁/ 共1 頁/ 7 個神奇寶貝遊戲 ... 寶可夢大冒險中文版. 評等. 人氣. 遊戲介紹 直接玩 ... 於 www.i-gamer.net -

#58.宝可梦系列- 维基百科,自由的百科全书

宝可梦 (日语:ポケットモンスター、ポケモン,英语:Pokémon、Pocket Monsters,旧译「神奇寶贝」,“宠物小精灵”等),是一個跨媒體製作的作品系列,包括遊戲、動畫、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#59.神奇寶貝的試煉- 遊戲天堂

旅途 中會遇到野生的神奇寶貝,將他們打倒後就有機會收服喔,沿途上還會有哪些危險等著他們呢,快來嘗試這款神奇寶貝的試煉吧! ... 精靈寶可夢大冒險 ... 於 www.i-gamer.net -

#60.小智路卡利欧终于mega超进化,忍蛙看后哭了|皮卡丘 - 网易

嗨,大家好,我是阿奕,今天来跟大家聊一下宝可梦旅途的最新情报,相信有很多小伙伴们应该早就知道了,那就是接下来小智的路卡利欧再度崛起,迎来专属 ... 於 www.163.com -

#61.專欄作家| 每日新聞 - 頭條日報

港股於2021年最後一個交易日高收285點,報23397點,科指揚195點,收報5670點,國指升139點或1.73%,收報8236點。商湯(020)上市第二日續有追捧,股價飆33.2%,以全日 ... 於 hd.stheadline.com -

#62.寶可夢iv 【攻略】Pokemon - Yzkgo

【攻略】Pokemon Go 別再看CP值了IV值才能看出寶可夢強不強・查IV … ... 4 5 6 遊戲天堂» 動作過關» 精靈寶可夢大冒險公告:自2021 年1 月開始,基於Chromium ... 於 www.tochkaag.co -

#63.宝可梦手游BT版安卓版下载

宝可梦 手游是根据经典日漫改编而来的一款宠物精灵冒险游戏大作,在这里玩家们可以收集自己喜欢的宠物精灵,在无尽的冒险旅途中不断升级你的精灵宠物, ... 於 m.18183.com -

#64.神奇寶貝黃版下載

在電腦上下載、安裝Pokémon GO並盡情遊玩。.2016 · 《神奇寶貝》遊戲首度推出繁體中文版!3ds《精靈寶可夢太陽月亮》新作曝光(gnn 記者ken 報導) 2016-02-26 23:09:45 ... 於 mlm.allesoverchlorella.nl -

#65.新神奇寶貝- 遊戲天堂

寶可夢 大師. 神奇寶貝綠寶石版. 寶可夢大冒險中文版. 寶可夢大冒險中文. 精靈寶可夢大冒險. Kogama神奇寶貝世界. Kogama神奇. 艾莎的寶可夢. Copyright By 遊戲天堂All ... 於 www.i-gamer.net -

#66.寶可夢探險尋寶- Google Play 應用程式

您熟悉的寶可夢們變成方塊造型了!?出發到全是方塊形狀的小島「方可樂島」探險去吧! 冒險的舞台是方塊形狀世界裡的小島「方可樂島」。 於 play.google.com -

#67.神奇寶貝黃版下載

13 熱門文章軟體程式神奇寶貝萬能修改器遊戲天堂- 精選數千款免費網頁遊戲, ... 太陽月亮夢幻日版精靈寶可夢| 復刻神奇寶貝赤藍綠黃遊戲下載版gb 3ds 配布寶可夢赤藍綠 ... 於 fsv.faf.in.net -

#68.Netflix開發全新《精靈寶可夢》真人影集! 將由《路西法》統籌 ...

自2019年發布以來,Nintendo Switch上的主系列最新遊戲《寶可夢劍/盾》在全球已售出超過2100萬份。 動畫《寶可夢旅途》(Pokemon Master Journeys: The Series)的下一季 ... 於 www.toy-people.com -

#69.最Q神奇寶貝- 遊戲天堂

最Q神奇寶貝來囉,遊戲中可選擇單人或雙人模式,有四個不同的角色可選擇,分別有小巨鱷、比比鳥、菊草葉、火球鼠,隨著關卡升級還會進化成不同 ... 寶可夢大冒險中文版 ... 於 www.i-gamer.net -

#70.王者榮耀:「英雄的前世今生」王者獨尊嬴政篇 - kks資訊網

發表於遊戲 15. 自童年時代,玄雍君主嬴政所受的教育在點滴中被來自南荒的「怪物」白起改變。他們共同成長,最終擊退吞噬玄雍的血族軍隊,重振秩序。 於 newskks.com -

#71.天堂m妖精裝備後期

天堂 MLineage M是將NCSoft於1998年開始服務的原作PC線上遊戲的核心要素,移植到手機平臺的MMORPG革命 ... 寶可夢大集結,Switch 給天堂新手玩家妖精建議配點Home Home. 於 dnggs.autempsdelarose.fr -

#72.[情報] 以『寶可夢:旅途』為主題的卡通動畫週- Pokemon GO

卡拉卡拉、妙蛙種子、飛天螳螂、迷你龍、火球鼠、蛋蛋等寶可夢出現在地圖上的機率將 ... 遊戲中將推出以『寶可夢:旅途』卡通為主題的田野調查課題。 於 pttgame.com -

#73.寶可夢大冒險中文版- 遊戲天堂

寶可夢 大冒險推出中文選關版,使用了中文介面讓玩家更容易操作與了解。遊戲中有皮卡丘、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子,玩家必須操控他們通過重重關卡.. 於 www.i-gamer.net -

#74.《寶可夢劍.盾》DLC2「冠之雪原」推出時間公開!八大類 ...

遊戲 基地 發布於2020年09月29日06:50. 訂閱. 日本Pokémon 自2019 年11 月起在全球Nintendo Switch 主機上推出的寶可夢收集養成RPG《寶可夢》系列最新作《寶可夢劍. 於 today.line.me -

#75.神奇寶貝遊戲

萌怪訓練師 策略模擬|4.1M. 魔寵學校 策略模擬|M. 口袋精靈歷險3 策略模擬|17.M. TFBOYS泡泡龍 益智遊戲|1.1M. 神奇寶貝泡泡龍 益智遊戲|1.8M. 寶可夢大師 於 www.i-gamer.net -

#76.精靈寶可夢精靈寶可夢動畫角色列表 - Doisof

精靈寶可夢動畫角色列表抓狂寶可夢,一般,格鬥屬性。牠是於太陽&月亮中出現的一隻野生寶可夢,也是穿著熊的孩子。 旅途莫魯貝可( モルペコ,配音員: [[ ]]) 英文 ... 於 www.thoemilumen.co -

#77.小智神奇寶貝列表令人失望的神奇寶貝動畫(上) - Nbemx

一篇文章看遍小智所有的神奇寶貝從皮卡丘開始,遊戲天堂,萌學園,城都聯盟圖鑑順序,迷你小遊戲,希特隆,林原惠美,特別的作了科學驗證,當得知寶可夢華麗大賽後, ... 於 www.appliedlvittion.co -

#78.神奇寶貝聖灰版- 遊戲天堂

... 奪走別人神奇寶貝的火箭隊也會不時出現搗亂。在這趟旅途中,小智等人和不同的人邂逅,更延伸出許多人類和神奇寶貝之間有趣、感人、熱血的故事! ... 寶可夢大師 ... 於 www.i-gamer.net -

#79.萌娘精靈寶可夢 - 夜的命名術

UU看書繁體網站(www.uuks.com),為你提供萌娘精靈寶可夢,萌娘精靈寶可夢最新章節,作者天堂的光的小說《萌娘精靈寶可夢》最新最好看的章節就在UU看書。 於 www.uuks.com -

#80.寶可夢:皮卡丘與可可的冒險(精靈寶可夢劇場版可可)=劇場版 ...

寶可夢 :皮卡丘與可可的冒險(精靈寶可夢劇場版可可,Pocket Monsters the Movie: Coco)-電影- 在遠離塵世的深處,有一處名為奥可雅森林的地方被嚴密的 ... 於 dorama.info -

#81.似水流年幾多耕耘 - 中國熱點

好吧,有袋麵粉也不算「突毛」,至少可以帶點物品回家,否則真成了「只出不進」突 ... 通往天堂的聖門-西藏那曲聖象天門旅遊全攻略~_扎西_景區_納木錯. 於 chinahot.org -

#82.小智的各神奇寶貝進化集數,_百度知道 - TFDVY

在旅途上邂逅了許多寶可夢,也有收服,進化和離別。 ... 神奇寶貝 中除了綠毛蟲,這兩隻也可以 進化 ... 神奇寶貝遊戲,神奇寶貝小遊戲_淘淘寶小遊戲天堂區. 於 www.artificistage.co -

#83.【心得】宝可梦旅途的发展 - 3楼猫

随着2020年的结束,宝可梦旅途这部动画也播满了一年;而在经历停播及种种争议后,我想在2020年结束前将我目前为止的看法。首先,我还是大致回顾从去年 ... 於 www.3loumao.org -

#84.《寶可夢旅途》線上免費看- 動漫

分類:動漫地區:日本年份:2016人氣:30636. 主演:松本梨香 大谷育江 林原惠美 三木真一郎. 導演:富安大貴. 簡介:是寶可夢遊戲改編電視動畫連續劇的第五部,主題 ... 於 momovod.tv -

#85.神奇寶貝(精靈寶可夢) - PChome 24h購物

神奇寶貝(精靈寶可夢). ‧台北巿6小時到貨(試營運); ‧全台灣24小時到貨,遲到給100; ‧非北北基22:00~12:00間下單、離島、資訊不完整、 安裝商品、ATM或7-11 ibon付款者 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#86.【好物推荐】三层医用口罩50只+苹果钢化膜2片 - 热点讯息网

小编每日人工精选超值商品,复制淘口令打开某宝即可下单购买。01【海氏海诺】三层医用口罩50只券后【7.9元】包邮秒杀原价:17.9元【阿里自营店】三层 ... 於 xxiinews.cn -

#87.游民星空- 大型单机游戏门户提供特色单机游戏资讯、下载

游民星空是国内单机游戏门户网站,提供特色的游戏资讯,大量游戏攻略,经验, ... 热门游戏 战争 恐怖 僵尸 沙盒 休闲 硬件杀手 独立游戏 国产游戏 ... 宝可梦阿尔宙斯. 於 www.gamersky.com -

#88.神奇寶貝冠軍介紹:今人敬佩的長者——阿戴克 - 每日頭條

遊戲 中《黑/白》中,阿戴克擔任合眾地區寶可夢聯盟的冠軍。阿戴克的搭檔寶 ... 在我的旅途中,我幫助了許多人讓他們去愛自己的寶可夢。 ... 天堂之塔. 於 kknews.cc -

#89.寶可夢XY

小智和莎莉娜、希特隆、柚麗嘉幾個朋友在卡洛斯地區旅行,遇見神奇的新寶可夢和厲害的道館 ... 小智尋找新的寶可夢時,一隻小箭雀偷走了咚咚鼠的食物,戰鬥隨之爆發。 於 www.netflix.com -

#90.腾冲的“市树”,在秋冬的风中绚丽成诗 - 新闻时间

极边第一城的腾冲,早已因为火山热海、魅力名镇、全国文明城市,因为南丝绸之古道、高黎贡山、生物多样性等,成为闻名遐迩的旅游胜地。可你知道,腾冲 ... 於 newstimes.cc -

#91.寶可夢新無印線上看在PTT/Dcard完整相關資訊 - 動漫二維世界

提供寶可夢新無印線上看相關PTT/Dcard文章,想要了解更多寶可夢更新後、寶可夢遊戲天堂、寶可夢無法更新2020有關漫畫與動漫文章或書籍,歡迎來動漫二維世界提供您完整 ... 於 comicck.com