迷離夜 打小人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦伍迪.艾倫寫的 憑空而來:伍迪.艾倫回憶錄 和周梅春的 大海借路都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【習俗】 香港 堅拿道鵝頸橋底.打小人去厄運{打你個小人頭也說明:打小人 去厄運{打你個小人頭,打到你有氣無得透}||香港自由行||鬼夜(迷離夜)||. 6417.

這兩本書分別來自黑體文化 和玉山社所出版 。

國立政治大學 國文教學碩士在職專班 陳芳明所指導 黃瓊緻的 司馬中原鄉野傳奇初探 (2010),提出迷離夜 打小人關鍵因素是什麼,來自於司馬中原、鄉野傳奇、靈河、狐仙、現代說書人。

而第二篇論文國立新竹教育大學 語文學系碩士班 黃雅莉所指導 江育慈的 廖玉蕙及其散文研究 (2008),提出因為有 廖玉蕙、現代散文、幽默、戲劇性的重點而找出了 迷離夜 打小人的解答。

最後網站迷離夜- 電影| 2013年任達華、陳果執導的電影 - 曉茵萬事通則補充:當朱婆婆準備收攤之時,一名面容陰森的少女坐在旁邊,要求打小人報復三男一女。 合并圖冊. [Module:1eu5fdjr1irv]. 參考資料來源:. 幕后制作. 創作背景. 影片改編自香港 ...

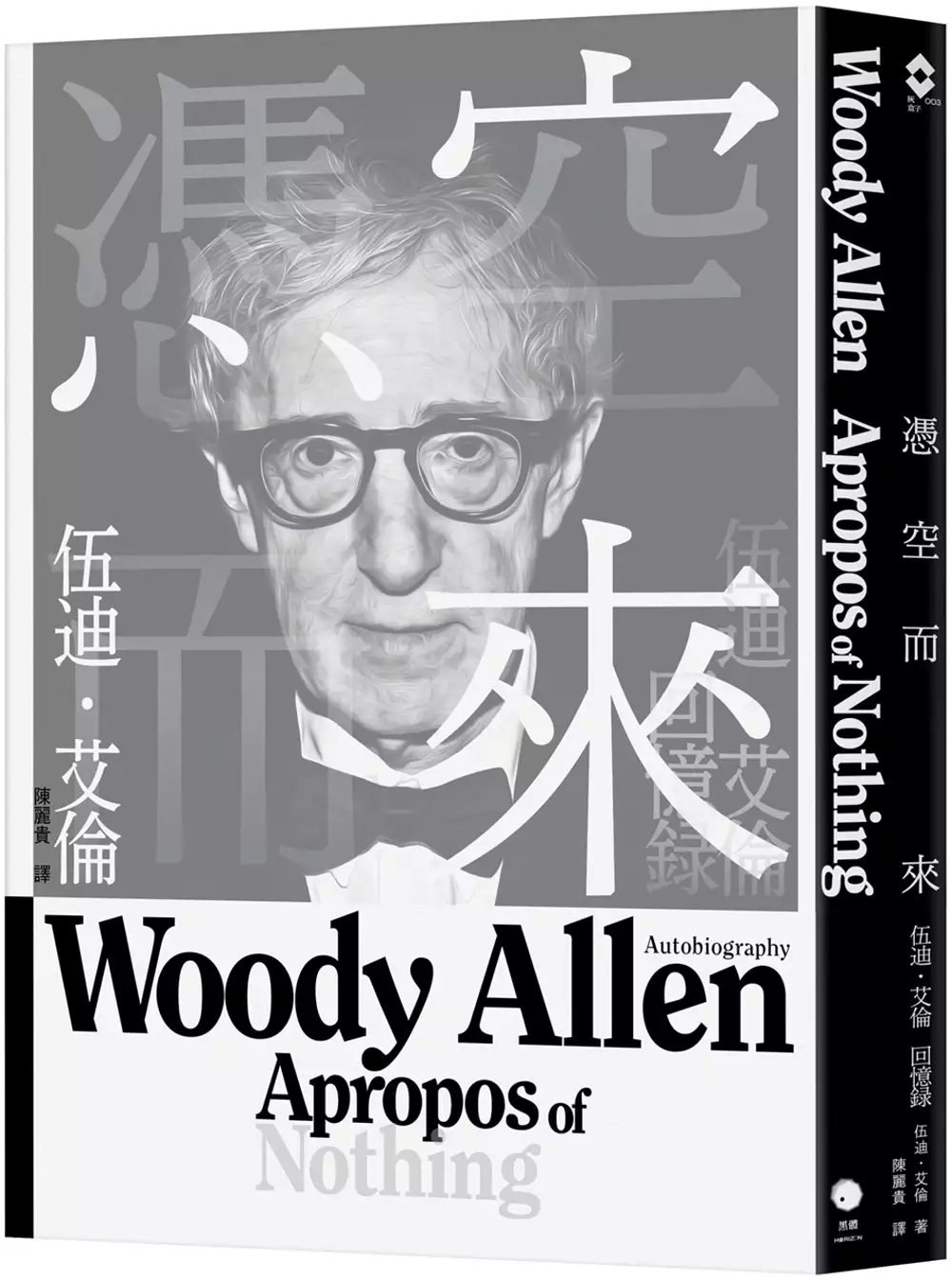

憑空而來:伍迪.艾倫回憶錄

為了解決迷離夜 打小人 的問題,作者伍迪.艾倫 這樣論述:

──伍迪.艾倫第一本親筆自傳── 我們這個時代偉大的藝術家、極具娛樂性的回憶錄 《紐約時報》、《洛杉磯時報》、《出版商週刊》、《今日美國》暢銷書 美國亞馬遜4.5顆星好評推薦 「我的一生中曾經幫夜總會的諧星和電台寫笑話,在夜總會自編自演,幫電視台寫笑話,在俱樂部、音樂會和電視台演出,擔任電影編劇和導演,擔任舞台劇編劇和導演,百老匯演員,導演歌劇;從電視上與袋鼠拳擊到舞台上指導普契尼歌劇我都做過。這讓我得以參加白宮的餐宴,在道奇球場與大聯盟球員一起打球,在紐奧良的狂歡節遊行和典藏廳中演奏爵士樂,到全美各地以及歐洲巡演,與國家元首見面,遇到各種才氣橫溢的男男女女,聰明機智

的傢伙,傾國傾城的女明星。我出書了。如果我現在立刻死去,我沒有什麼好抱怨的。」 這是美國名導伍迪.艾倫第一本親筆自傳。他以戲謔的筆鋒寫出生命中遇到的人、起伏的事業生涯、熱愛的各種藝術作品,並正面回應糾纏他三十多年的醜聞和謠言。 1935年,伍迪.艾倫出生於紐約布魯克林一個平凡的猶太家庭。他成長於充滿歡樂的大家庭,在青年時學習魔術及各種運動;不分晝夜地沉醉於充滿紐奧良風格的爵士音樂之中,熱愛美術館和劇場表演,並成為優秀的脫口秀演員和單簧管演奏者。他最享受的時刻,是穿越在一個又一個詼諧的點子中,在鏡前獨自練習魔術手法,獨自吹奏樂器和重複聆聽鍾愛的唱片,那些獨自一人、無須面對現實的時

光。如同他在書中寫道:「與其活在大眾的心中或思想中,我寧可活在我自己的公寓裡。」 在這本坦率、不時令人發噱的回憶錄中,這位著名的導演、諧星、作家和演員,全面且非常個人化地審視自己騷動紛擾的一生。從布魯克林的童年開始,早期擔任席德.凱薩電視綜藝節目的寫手,與喜劇大師一起工作,伍迪.艾倫講述他在獲得認可和成功之前,早年做脫口秀的艱辛歲月。憑藉著獨特的說故事的魅力,他從誇張喜劇如《傻瓜入獄記》(Take the Money and Run)開始回溯細數其電影製作歷程,並藉由經典作品《安妮霍爾》(Annie Hall)、曼哈頓(Manhattan)以及《漢娜姐妹》(Hannah and Her

Sisters),一直到他的近期作品如《午夜巴黎》(Midnight in Paris)等電影,回顧他身兼作家和導演長達六十年豐富多產的職業生涯。過程中,他討論了他的婚姻、他的羅曼史和真摯的友誼、他的爵士樂演奏,以及他的著作和戲劇。我們從而了解到他的邪惡、他的過失、他的成功,同時也了解到他的所愛、他的共事者與師從對象。 伍迪.艾倫是不羈的天才,也是勤勞多產的創作者。他的創作主題觸及了個人生活的每個面向,直到八十高齡仍未表示要停止創作。這本書是一位當代著名藝術家極具娛樂性、誠實、豐富、精彩的自畫像。 鴻鴻專文推薦 王振愷|電影與藝術書寫作家,策展人 瓦 力|音樂故事人

但唐謨|自由寫作影評人 李泳泉|國家電影及視聽文化中心董事、世新大學廣播電視電影學系退休講師 柯一正|導演 范俊奇|馬來西亞作家 陳榮彬|國立臺灣大學翻譯碩士學位學程助理教授 陳德政|作家 張碩修|卡米地喜劇俱樂部創辦人 黃以㬢|作家、影評人 黃信堯|導演 詹正德|影評人、有河書店店主 葉 郎|文字工作者 蔡康永|知名節目主持人、作家、設計師、導演 膝關節|影評人、台灣影評人協會理事長 鴻 鴻|詩人、導演 (依姓氏筆劃排列) 各界推薦 「他的語氣在書頁上顯得如此真誠隨和。」──《紐約時報》(New York Times)

「一則在布魯克林中下階層成長的故事;一段扯淡閒聊,從八卦小報笑話寫手到奧斯卡金像獎得主的喜劇階梯攀爬過程……總體上,這本回憶錄閱讀起來非常愉悅,非常娛樂、騷動、紛擾……除非你真的是陰沉乖戾的傢伙,否則連珠砲般的單行、雙行、三行笑話等,會讓你一直捧腹大笑。」──彼得.比斯金德(Peter Biskind),《洛杉磯時報》(Los Angeles Times) 「十足愉悅賞心、捧腹逗趣、惹人喜愛,並且熠熠生輝如宇宙星塵。」──《國家評論》(National Review) 「打從年輕時期就擅長自我解嘲的幽默,而且天生具有紐約的膽識;艾倫說出別人心中的想法,那些該死的爭議。」──《紐約

圖書雜誌》(New York Journal of Books) 「每分鐘都有笑點。」──《紐瓦克明星紀事報》(Newark Star-Ledger) 「艾倫的風格兼具饒舌漫談和敏銳機靈。」──《衛報》(The Guardian) 「非常活潑、生動、妙趣橫生的敘述。」──《評論雜誌》(Commentary Magazine) 「他的才智充分展現。」──《聯邦黨人》(The Federalist) 「精采絕倫。」──《截止日期》(Deadline) 「一趟令人愉快的探索之旅,深入伍迪.艾倫的心靈、人格和美妙的奇思異想……他是極優秀的電影創作者之一,也是一位

非常詼諧幽默的人。他在1970年代成為一名藝術家,其獨特的憤世嫉俗與浪漫主義結合的風格,正好及時趕上舊的神祇已逝、新的神祇尚未誕生的時代。」──吉姆.德爾蒙特(Jim Delmont),《奧馬哈快訊》(Omaha Dispatch) 「這是一本絕妙好書,非常有趣……你覺得你和他同處一室,而且,沒錯,這就是一本很棒的書,在讀完這本書之後,你很難認為這個人做錯了什麼。」──賴瑞.大衛(Larry David) 「如果你喜歡伍迪.艾倫,你會喜歡這本書。」──山姆.華森(Sam Wasson),《航空郵報》(Air Mail) 「雖然已有諸多傳記及訪談問世,這本由他自己寫作的告白,卻

顯得無可取代,因為:『老兄,你正在讀一位酷愛黑幫的厭世文盲的自傳。』一般自傳少不了自吹自擂、隱惡揚善,伍迪的自傳剛好反其道而行,不斷貶低自己。」──鴻鴻(詩人、導演) 「這是一個八十七歲,依舊創作不歇的藝術家,為自己的名譽與歷史定位做最後的奮力一搏。」──陳麗貴(資深紀錄片導演)

司馬中原鄉野傳奇初探

為了解決迷離夜 打小人 的問題,作者黃瓊緻 這樣論述:

司馬中原鄉野傳奇的龐大數量等於他的濃厚鄉愁。筆者發現,司馬中原之父吳隱觀在他生命中雖僅存留短暫光陰,卻是他創作的泉源、思想的開端,無怪乎小說中處處可見吳父的身影。鄉野傳奇可謂吳父不死的象徵。 故鄉景物同樣使司馬中原魂牽夢縈。靈河不斷出現在不同的篇章,如拼圖般,漸次拼貼出河岸全貌與得名傳說,顯示他對於生命之河那份猶如小溪流為大川的深厚眷戀之情。筆者相信《靈河》實是他鄉愁集大成之作。 痛失家國使司馬中原思考文化意識對民族盛衰的影響力,乃在鄉野傳奇進行去蕪存菁的工作。儒家思想的真諦經由鄉野人民看似愚昧的舉措而獲得彰顯;「因果報應」不再是迷信,乃中華民族對善的堅信根基與承受苦難的

耐力來源;「狐仙崇拜」非荒謬無稽,應轉化為像對「關、岳精神」的景仰,才不致落入神棍的宗教迷宮。 另一個「鄉思」呈現在司馬中原的歷史書寫。他認為民間歷史並不弱於正史,極力刨出蘊含在傳說裡的歷史真質。透過平民生活書寫與俠士塑像,期望讀者以史為鑑,避免下一個悲劇,也使每一個生民具有存在的意義與價值。同時對於大歷史敘述下忽略的邊地生活與捻亂,作歷史情境上的補充,可謂十分了不起。 司馬中原鄉野傳奇膾炙人口,得力於其引人入勝的敘事功力。筆者發現司馬中原採用「新說書人的敘事方式」,以多元的形式展現他的「司馬氏曰」,調配鮮活又飽含瑰麗詩情的語言,建構鄉野傳奇的廣袤世界。 統整研究所得,筆者認

為司馬中原鄉野傳奇的意義有四:建立通而不俗的敘事風格、說話與志怪傳統的繼承與革新、豐富臺灣通俗文學的內涵與保存中華民族文化。筆者賦予「現代說書人」的稱號,表明其文學成就與社會貢獻。

大海借路

為了解決迷離夜 打小人 的問題,作者周梅春 這樣論述:

不論海上是湛藍無波的寂靜,還是迷離黑霧的驚滔駭浪, 行走在這條向大海借來的道路,只要那顆子午星仍幽微發亮,終將能辨別方向。 國藝會長篇小說專案獎助! 小說家宋澤萊專文導讀,國立屏東大學中國語文學系教授林秀蓉文本剖析 青澀的愛戀如薄霧瀰漫的大海,看似風平浪靜-- 一場短暫如煙的初戀,一句有損名節的指控,只因為活在把道德規範奉為圭臬的封閉年代,讓正值黛綠年華的潘阿秀,南嫁鹽埕埔做人細姨。 三輪車緩緩駛離青鯤鯓,緩緩離開那條向大海借來的路。那不是應該還有一個人的承諾在嗎?阿秀回頭看漁村最後一眼,用阿秀的雙眼看最後一眼。此去的人已不是漁村女孩潘阿秀了,而是被改了名字的

潘錦繡…… 填石造路的青鯤鯓,填沙造陸的鹽埕埔; 走向大海借來的土地,行出截然不同的運命。 鄉土寫實作家周梅春以戰後的南台灣城鄉為故事背景,描寫四○年代女性剛毅堅強、奮力求生的意志,展現對女性地位的關懷。在這本大時代縮影下的女性自覺小說,我們得以故事女主角的際遇與覺醒,閱讀出作者想傳遞女性追求自由的嚮往,以及默默耕耘的升斗小民在面對社會變遷時,是如何以微薄之力應對現實的衝擊及生活的困境,見證台灣新舊社會變化與小人物們的奮鬥歷程。 本書特色 ●還原戰後台灣的時代背景,以及「鹽分地帶」之地景風采。 ●資深鄉土寫實作家最新力作,擴寫本地女性文學之關懷版圖。 ●以女性視

角出發,打破漁村傳統敘事,呈現另類之母系社會格局。 ●樸實的創作手法描繪作家對中低階層社會的觀察與關心。 真心推薦 宋澤萊,小說家 林秀蓉,國立屏東大學中國語文學系教授 口碑好評 本書超出了原來女性鄉土小說的窠臼,往一個全新的鄉土女性世界揚長而去。──宋澤萊,小說家 作者選擇向來精擅的編織手法,從女性視角出發,鎔鑄寫實技法、城鄉敘事、性別議題為一爐,稜照出鄉間市井黎民的生活。──林秀蓉,國立屏東大學中國語文學系教授

廖玉蕙及其散文研究

為了解決迷離夜 打小人 的問題,作者江育慈 這樣論述:

摘 要廖玉蕙(一九五O~)寫作的黃金時期,正是台灣散文鉅變時代,在散文界一片標新立異、變幻莫測之際,她以一貫輕鬆自在的筆調和流暢的行文,描摹活潑紛繁的庶民圖景。從八O年代末期跨越新世紀至今,廖玉蕙在散文的創作上筆耕不輟,已創作逾二十本散文集。其文體經過二十餘年的凝練創造,風格獨具,卓然有成,值得研究。本論文共分六章,章節分述如下:第一章「緒論」:概述研究動機、研究範圍與方法、研究文本及研究章節架構。第二章「廖玉蕙的人生歷程」:詳述她的人生經歷,將其概分為三個階段:「台中成長」、「東吳求學」、「定居台北」,以明其對創作所產生的影響,揭示她在創作和編輯兩方面的努力與獲得之成果,以此作為作品探討

的預備工作。第三章「廖玉蕙的創作生涯」:評價作家的文學成就,需從其長期的創作歷程來檢視,當更清楚他在文學創作方面的地位。本章分「廖玉蕙的創作歷程」與「廖玉蕙的散文創作觀」兩節,探討其散文風格的轉變、文學參與的情形,並分析其散文創作和散文創作觀之間的互涉關係。第四章「廖玉蕙散文的主題意蘊」:主題即指作品的中心思想,是一篇文章的靈魂所在,作品主題的探索為散文研究的重要關鍵,掌握主題,能探入作品內在,進而更深入理解作者的情感、思想、生命底蘊。本章分「書寫人世間不滅的情緣」、「關注時代下荒謬的社會」、「揭露現實中真實的自我樣貌」三節,探討廖玉蕙散文的思想內涵。第五章「廖玉蕙散文的藝術特色」:本章分「文

字素樸,真實親切」、「敘述生動,富戲劇張力」、「運用轉折及修辭手法,造成幽默效果」三節,論述廖玉蕙散文的藝術特色。第六章「結論」:根據前面章節所述,總結廖玉蕙散文的價值與貢獻,以明其在臺灣散文界特出之地位。

想知道迷離夜 打小人更多一定要看下面主題

迷離夜 打小人的網路口碑排行榜

-

#1.驚蟄打小人,李碧華鬼魅系列改編,電影比原著精彩- 人人焦點

這個故事,便是李碧華鬼魅電影《迷離夜》中的《驚蟄》,改編自其同名小說。 · 電影開始於老戲骨邵音音飾演的朱婆婆,她平時以撿破爛爲生,驚蟄這日便會出來 ... 於 ppfocus.com -

#2.圖解李碧華鬼魅系列之《迷離夜》,三段鬼故事嚇尿你 - 壹讀

迷離夜 影片改編自香港作家李碧華《夜》系列原著小說,電影共有三個小故事 ... 當朱婆婆準備收攤之時,一名面容陰森的少女坐在旁邊,要求打小人報復 ... 於 read01.com -

#3.【習俗】 香港 堅拿道鵝頸橋底.打小人去厄運{打你個小人頭

打小人 去厄運{打你個小人頭,打到你有氣無得透}||香港自由行||鬼夜(迷離夜)||. 6417. 於 honeymay99.pixnet.net -

#4.迷離夜- 電影| 2013年任達華、陳果執導的電影 - 曉茵萬事通

當朱婆婆準備收攤之時,一名面容陰森的少女坐在旁邊,要求打小人報復三男一女。 合并圖冊. [Module:1eu5fdjr1irv]. 參考資料來源:. 幕后制作. 創作背景. 影片改編自香港 ... 於 siaoyin.com -

#5.迷離夜-2013年任達華執導香港電影 - 華人百科

《迷離夜》影片改編自香港作家李碧華《夜》系列原著小說,主演包括梁家輝、任達華、顧美、 ... 善惡到頭終有報,打小人者,人亦打之,最終誰會身受其害? 迷離夜. 於 www.itsfun.com.tw -

#6.鬼夜之迷離夜- 驚悚懸疑- 電影線上看- MyVideo | 陪你每一刻

《鬼夜之迷離夜》【贓物】失業的窮鬼竟然計劃夜半無人時到靈骨塔盜取骨灰罈, ... 打小人維生的婆婆,夜半遇到怨氣極深的女子,要求親自打「三男一女」… 於 www.myvideo.net.tw -

#7.迷離夜打小人、鬼夜、迷離夜評價在PTT/mobile01評價與討論

在迷離夜打小人這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者handsome0716也提到各位前輩好雖然感覺會被炮越級打怪...但還是想問看看之前都是只有溯溪(非溯登) 沒在爬山從網 ... 於 longtermcare.reviewiki.com -

#8.李碧華鬼魅系列:迷離夜/鬼夜之迷離夜(Tales From The Dark

第三個故事《驚蟄》是講述專職在銅鑼灣鵝頸橋擺檔「打小人」的朱婆婆(邵音音飾)於驚蟄節遇到三位奇怪的客人時所發生的事情,先有把二奶與新抱一起連消帶 ... 於 kazuohk.blogspot.com -

#9.迷離夜_百度百科

《迷離夜》是由任達華、李志毅、陳果執導,任達華、梁家輝、陳慧琳、邵音音、陳靜等主演的恐怖電影 ... 驚蟄祭白虎,朱婆婆(邵音音飾)照例來到鵝頸橋下襬攤打小人。 於 baike.baidu.hk -

#10.電影︱鬼夜之迷離夜,香港鬼魅都市傳說再現 - YOUZI 佑子

第三段短篇《驚蟄》,由《三更2:餃子》導演陳果執導編劇,講述在銅鑼灣鵝頸橋下專職「打小人」的朱姐(邵音音飾),於驚蟄夜與三位奇怪客人發生的事情, ... 於 youziyo.cc -

#11.李碧華鬼魅系列:迷離夜線上看 - 劇迷

當朱婆婆準備收攤之時,一名面容陰森的少女坐在旁邊,要求打小人報復三男一女。 本片根據李碧華短篇故事改編。 熱播恐怖片. HD · 陰宅不 ... 於 gimy.hk -

#12.鬼夜之迷离夜国语视频在线观看 - 天天汇影

用户:张春琪说汽车. 播放:15 次. 分类:电影. 迷离夜:美女去摊位上打小人,谁知打完小人 00:03:56 · 迷离夜:美女去摊位上打小人,谁知打完小人,没付钱就扬长而去. 於 www.tthuiying.com -

#13.李碧华鬼魅系列:迷离夜_购票_剧情介绍 - 猫眼电影

轿察白惊蛰祭白虎,朱婆婆( 邵音音饰)照例来到鹅颈桥下摆摊打小人。是夜,先后有阔太太( 顾美华饰)以及名为梁震婴( 卢海鹏饰)的客人上门。 於 m.maoyan.com -

#14.《迷离夜》香港首周过500万港产鬼片踏回魂路 - 娱乐

茶餐厅、菠萝包、打小人,非常“接地气”. 作为一部“港味鬼片”,《迷离夜》除了营造出慑人的恐怖氛围,也如实地拍出了香港中下层市民的世相百态, ... 於 yule.sohu.com -

#15.《鬼夜之迷离夜》打小人打出来灵异不作亏心事小心 ... - 腾讯视频

打小人 打出来灵异不作亏心事小心有鬼来 打小人 恐怖惊悚灵异鬼片 打小人 惊蛰鬼魂灵异事件恐怖片《鬼夜之 迷离夜 》 於 v.qq.com -

#16.《李碧华鬼魅系列:迷离夜》2013年香港恐怖电影在线观看

当朱婆婆准备收摊之时,一名面容阴森的少女坐在旁边,要求打小人报复三男一女。本片根据李碧华短篇故事 ... 李碧华鬼魅系列:迷离夜李碧華鬼魅系列:迷離夜(2013) 6.8. 於 www.dandanzan.com -

#17.講舊片-《李碧華鬼魅系列之迷離夜》 - U Blog

久旱逢甘霖的香港觀眾撞上李碧華鬼魅系列之迷離夜,沒有太多恐怖 ... 「驚蟄」的打手招來少女冤魂來光顧打小人,原少女慘遭姦殺,要借打小女尋仇, ... 於 blog.ulifestyle.com.hk -

#18.[普雷] 鬼夜鬼之迷離夜- 看板movie - PTT影音娛樂區

第三個故事《驚蟄》 「驚蟄日」傳統習俗為打小人的日子,有人會通過打小人的儀式以消災洩恨。 在香港是非文化資產,藉著這種詛咒作用的巫術,宣洩心中的不滿, 這次去 ... 於 pttstudios.com -

#19.迷离夜:女鬼打小人百发百中只因她生前惨遭害死怨气极重

迷离夜 :女鬼打小人百发百中只因她生前惨遭害死怨气极重. 猜你喜欢. 03:25. 杜飞成功将夜叉训练成警犬李姝寒对小樱桃做最后到告别. 01:43. 丧尸片中的天花板3/3 #影视 ... 於 wapv.2345.com -

#20.《迷離夜》:香港鬼 - 輔仁文誌

此段用了很多篇幅交代打小人習俗,顧美華及盧海鵬的角色與故事沒關係, ... 李碧華寫的鬼故,很有「都市傳說」的奇趣,《迷離夜》中三個故事,都極具 ... 於 www.vjmedia.com.hk -

#21.李碧華鬼魅系列:迷離夜- 恐怖片 - 劇迷

是夜,先後有闊太太(顧美華飾)以及名爲梁震嬰(盧海鵬飾)的客人上門。當朱婆婆準備收攤之時,一名面容陰森的少女坐在旁邊,要求打小人報復三男一女。 於 gimy.app -

#22.《李碧华鬼魅系列:迷离夜》高清在线观看 - 秋霞影视

李碧华鬼魅系列:迷离夜剧情:《赃物》贫乏潦倒的中年人关繁茂(任达华饰)无工可开 ... 何师父;《惊蛰》惊蛰祭白虎,朱婆婆(邵音音饰)照例来到鹅颈桥下摆摊打小人。 於 www.6r9.net -

#23.李碧华鬼魅系列迷离夜粤语高清完整版免费在线观看 - 555电影

李碧华鬼魅系列迷离夜粤语剧情:《赃物》穷困潦倒的中年人关 ... 妹找到何师父;《惊蛰》惊蛰祭白虎,朱婆婆(邵音音饰)照例来到鹅颈桥下摆摊打小人。 於 www.o8tv.com -

#24.打小人惊蛰原著- 李碧华鬼魅系列:迷离夜 - 豆瓣

李碧华鬼魅系列:迷离夜的影评。惊蛰李碧华“打你个小人头,等你有气没定透;大你个小人手,等你有嘢都唔认输;打你个小人脚,等你成世没鞋着… 於 m.douban.com -

#25.【影評】迷離夜-香港鬼片再臨 - 我一個人,一支筆,一張紙

感想:如上一部,故事清楚明瞭,也比較沒有驚悚感,倒是有絕命終結站的感覺,但打小人的老婆婆我實在是看不下去,怎麼可以護短到這種地步,故事最後表達出 ... 於 peacenight1989.pixnet.net -

#26.《李碧华鬼魅系列:迷离夜》剧情介绍_电影- 电视吧

是夜,先后有阔太太(顾美华饰)以及名为梁震婴(卢海鹏饰)的客人上门。当朱婆婆准备收摊之时,一名面容阴森的少女坐在旁边,要求打小人报复三男一女。 於 www.tv-8.com -

#27.李碧華鬼魅系列:迷離夜- 恐怖片 - 小鴨影音- 追劇上小鴨

李碧華鬼魅系列:迷離夜線上看| BD | 《贓物》窮困潦倒的中年人關富強(任達華飾) ... 何師父;《驚蟄》驚蟄祭白虎,朱婆婆(邵音音飾)照例來到鵝頸橋下襬攤打小人。 於 777tv.me -

#28.打小人驚蟄原著(李碧華鬼魅系列:迷離夜)影評- 微文庫

打小人 驚蟄原著(李碧華鬼魅系列:迷離夜)影評. 馮愛冰2013-09-28 ... 朱婆婆是個拾荒婦,她撿垃圾已有二十年,到了祭白虎打小人正日,便是豐收期。 於 www.gushiciku.cn -

#29.《迷離夜》盧海鵬邵音音打小人鬧爆梁震嬰| 是日驚蟄

是日驚蟄,自然諗起 打小人 ,一諗起 打小人 ,腦海就即刻出現呢條片… 慎入: 內含粗口(節錄自: 電影《 迷離夜 》) #驚蟄# 打小人 識打一定咁打. 於 zh-cn.facebook.com -

#30.頭條影評——《迷離夜》人比鬼恐怖億萬倍

《驚蟄》算是三個單元中最有始有終,因為被害所以復仇,講的是因果,多行不義必自斃,戲中一堆老戲骨表現精采,打小人維生的邵音音跟客仔盧海鵬及顧 ... 於 hd.stheadline.com -

#31.李碧华鬼魅系列:迷离夜 - 新浪微博

是夜,先后有阔太太(顾美华饰)以及名为梁震婴(卢海鹏饰)的客人上门。当朱婆婆准备收摊之时,一名面容阴森的少女坐在旁边,要求打小人报复三男一女。 於 weibo.com -

#32.《迷離夜》,關注社會民生的鬼片? - 木鈴兒的泡泡世界

早前網上流傳盧海鵬飾演的梁震嬰,深感有人阻他上位,搵邵音音打小人,此片段已為《迷離夜》大收宣傳之效。如果說《迷離夜》是一個鬼故事,只以恐怖 ... 於 woodenbell319.blogspot.com -

#33.迷離夜(2013) (DVD) (香港版) DVD Region 3

在YesAsia.com購買"迷離夜(2013) (DVD) (香港版) ",免郵費優惠! ... 靜、邵音音、顧美華、盧海鵬每逢驚蟄,香港銅鑼灣鵝頸橋成為「打小人」的聚腳點。 於 www.yesasia.com -

#34.[無圖]迷離夜大中伏! - 香港高登討論區

蘋影話: 《李碧華鬼魅系列:迷離夜》 迷離夜(三):梁震嬰打小人這種中國傳統近年流行,卻是最惡質最懦夫的行為,是阿Q精神的無恥版。顧美華這個貴太的性格就令人 ... 於 md.hkgolden.com -

#35.電影∥ 鬼夜之迷離夜,香港鬼魅都市傳說再現 - 我愛電影圈

由六段驚悚怪談組合的《鬼夜》,分為《迷離夜》、《奇幻夜》上下兩部 ... 「爆炸糖」陳靜也是一大亮點,平靜神秘的姿態現身、打小人時眼中含淚的 ... 於 movie1314.pixnet.net -

#36.鬼夜之迷離夜-Tales from the dark 1-電影線上看

《鬼夜之迷離夜》正版高畫質電影線上看。 ... 因種下孽種而自殺;【驚蟄】靠打小人維生的婆婆(邵音音),夜半遇到怨氣極深的女子,要求親自打「三男 ... 於 www.litv.tv -

#37.鬼夜Tales from the dark~重溫有人味的港式靈異片

鬼夜迷離夜 三段故事給你滿滿的涼意. fx_fthk29225177_0002 ... 但其實鬼跟人一樣想找個安身的地方, ... 驚蟄因為有恨而衍生出打小人的習俗, 於 paulyear.pixnet.net -

#38.迷离夜之惊蛰 - 高清视频在线观看-爱奇艺搜索

《迷离夜之惊蛰》高能预警,做人善良终有善报. 上传者:137****7181_m1476 发布时间:2021-11-22 · 02:00 · 老太太摆摊打小人,这天来了位怪异的女子,居然是枉死冤魂. 於 m.iqiyi.com -

#39.鬼夜之迷離夜

(2013)蒐羅名作家李碧華【夜】系列小說靈異改編。 ... 鬼夜之迷離夜 ... 所謂「打小人」,其實是一種流行於香港、廣東珠三角民間的巫術儀式,而「驚蟄日」在傳統習俗中 ... 於 www.niotv.com -

#40.迷离夜- 2013年任达华、陈果执导的电影 - 快懂百科

《迷离夜》是由任达华、李志毅、陈果执导,任达华、梁家辉、陈慧琳、邵音音、陈静 ... 当朱婆婆准备收摊之时,一名面容阴森的少女坐在旁边,要求打小人报复三男一女。 於 www.baike.com -

#41.李碧華鬼魅系列 - Wikiwand

上編《迷離夜》於2013年7月11日香港上映,下編《奇幻夜》於同年8月8日上映。 ... 朱婆婆(邵音音 飾)在每年正月廿七驚蟄都會在鵝頸橋擺檔打小人。 於 www.wikiwand.com -

#42.[香港]迷離夜/鬼夜-還好我沒去電影院看 - 痞客邦

[香港]迷離夜/鬼夜-還好我沒去電影院看 ... 一剛開始就開頭是個漫無目的的小女孩亂跑然後被欺負ㄆㄆ ... 我不懂得應該是前面兩個打小人的人z. 於 cvc100.pixnet.net -

#43.李碧華鬼魅系列 - 中文百科

上編《迷離夜》於2013年7月11日香港上映,下編《奇幻夜》於同年8月8日上映。 ... 朱婆婆(邵音音 飾)在每年正月廿七驚蟄都會在鵝頸橋擺檔打小人。 於 wikis.tw -

#44.李碧華鬼魅系列:迷離夜@ Lam Movie Blog - 隨意窩

201307070042李碧華鬼魅系列:迷離夜 ... 呢,當然故事將“問米” 的功能,因果化了、復仇化了、強化了,可能會使觀眾‚以後再也不敢動“打小人” 這種洩憤玩意的念頭了。 於 blog.xuite.net -

#45.迷离夜之打小人 - 情感口述

迷离夜 之打小人,鬼夜之迷离夜-人性使然的鬼魅.03 迷离夜(720p)片商重现《鬼夜》情节老婆婆念咒,打小人吓呆郭静纯鬼夜之迷离夜-人性使然的鬼魅.打小人:一股隐藏喺天桥底 ... 於 m.sgss8.com -

#46.李碧華鬼魅系列- 维基百科,自由的百科全书

《李碧華鬼魅系列》(英語:Tales from the Dark series)為2013年的香港電影,改編自香港作家李碧華的怪談精選集,以《迷離夜》及《奇幻夜》上下兩編上映。 ... 朱婆婆(邵音音 飾)在每年正月廿七驚蟄都會在鵝頸橋擺檔打小人。 於 zh.m.wikipedia.org -

#47.恐怖圖解|《迷離夜》每周一個鬼故事,《放手》(上)|圖多

(關注我們微信回復「迷離夜」看所有恐怖故事的圖解~)額別打我。。 ... 《驚蟄》驚蟄祭白虎,朱婆婆(邵音音飾)照例來到鵝頸橋下擺攤打小人。是夜, ... 於 kknews.cc -

#48.銅鑼灣鵝頸橋下文化遺產「打小人」~Petty Person Beating,HK

Tasha久聞香港打小人這個習俗 但卻一直沒有前去朝聖 直到之前看了電影「迷離夜」之後 才知道原來銅鑼灣時代廣場旁 就有打小人的儀式可以看 於 tasha.im -

#49.迷離夜 - 中文百科知識

迷離夜 影片改編自香港作家李碧華《夜》系列原著小說,影片集結了香港台前幕後最強 ... 陳靜,盧海鵬每年正月廿七驚蟄,朱婆婆(邵音音飾)都會在鵝頸橋擺檔打小人。 於 www.easyatm.com.tw -

#50.李碧华鬼魅系列:迷离夜线上看 - 独播库duboku

《李碧华鬼魅系列:迷离夜》剧情简介:《赃物》穷困潦倒的中年人关 ... 师父;《惊蛰》惊蛰祭白虎,朱婆婆(邵音音饰)照例来到鹅颈桥下摆摊打小人。 於 duboku.one -

#51.[達人專欄] 《鬼夜/李碧華鬼魅系列-迷離夜》 - 創作大廳- 巴哈

這段故事運用香港鵝頸橋打小人的文化,藉由三位客人,帶出女鬼復仇的故事。雖然跟前段一樣是女鬼復仇記,但《驚蟄》可是精采多了,而且這則短片導演是陳果 ... 於 home.gamer.com.tw -

#52.迷离夜- 李碧华鬼魅系列 - 知乎

惊蛰每年正月廿七惊蛰,朱婆婆(邵音音饰)都会在鹅颈桥摆档打小人。今晚最后一位顾客是一个妙龄少女(陈静饰),她一口气要打四个小人,怪事随即接踵而来,附近更发生 ... 於 www.zhihu.com -

#53.[好雷] 鬼夜之迷離夜,香港鬼魅都市傳說再現- 看板movie

第三段短篇《驚蟄》,由《三更2:餃子》導演陳果執導編劇,講述在銅鑼灣鵝頸橋下專職「打小人」的朱姐(邵音音飾),於驚蟄夜與三位奇怪客人發生的事情,分別為闊太惡 ... 於 www.pttweb.cc -

#54.李碧華鬼魅系列:迷離夜- 恐怖片線上看 - 小鴨影音

李碧華鬼魅系列:迷離夜| BD | 《贓物》窮困潦倒的中年人關 ... 妹找到何師父;《驚蟄》驚蟄祭白虎,朱婆婆(邵音音飾)照例來到鵝頸橋下襬攤打小人。 於 777tv.app -

#55.李碧华鬼魅系列:迷离夜(2013) - The Movie Database

是夜,先后有阔太太(顾美华饰)以及名为梁震婴(卢海鹏饰)的客人上门。当朱婆婆准备收摊之时,一名面容阴森的少女坐在旁边,要求打小人报复三男一女。 於 www.themoviedb.org -

#56.李碧華鬼魅系列: 迷離夜 - 是日觀影- 痞客邦

< 李碧華鬼魅系列: 迷離夜>三部不同感覺的短篇鬼片, 當中集結了本地文化特色, ... 當中來了一位雙目無情的少女, 少女要求要打小人, 她感到不妥, ... 於 achf914.pixnet.net -

#57.鬼夜之迷離夜/奇幻夜拍攝地 - wihing - 痞客邦

驚蟄部分場景大部分場景集中在堅拿道東和軒尼詩道交叉口範圍打小人,灣仔之鵝頸橋橋底強姦者之一,天台打麻將及高樓跳下,麗宮大廈天台,北角英皇 ... 於 wihing.pixnet.net -

#58.迷離夜(2013年陳果、李志毅、任達華執導電影) - 中文百科全書

《迷離夜》是由任達華、李志毅、陳果執導,任達華、梁家輝、陳慧琳、邵音音、陳靜等主演的恐怖電影 ... 驚蟄祭白虎,朱婆婆(邵音音飾)照例來到鵝頸橋下擺攤打小人。 於 www.newton.com.tw -

#59.【迷離夜】無鬼,人人都是窮鬼 - 港佬

卻也是在港味上有頗大程度的復甦,燒臘店、茶餐廳、打小人都入鏡. 對於港片迷來說算是相當對味的作品,盼此片能開承先啟後之效. 於 kongold888.blogspot.com -

#60.李碧华鬼魅系列从不令人失望,特别是女鬼打小人这段故事 - 网易

这个故事,便是李碧华鬼魅电影《迷离夜》中的《惊蛰》,改编自其同名小说。 该电影有三个单元故事,分别由三位导演执导,其中陈果执导的《惊蛰》最有戏味 ... 於 www.163.com -

#61.李碧華鬼魅系列:迷離夜線上看 - 99i影城

李碧華鬼魅系列:迷離夜線上看|《贓物》窮困潦倒的中年人關富強(任達華飾)無工可 ... 何師父;《驚蟄》驚蟄祭白虎,朱婆婆(邵音音飾)照例來到鵝頸橋下擺攤打小人。 於 99itv.net -

#62.李碧华之迷离夜打小人- 西瓜视频

西瓜视频为您提供又新又全的李碧华之迷离夜打小人相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看李碧华之迷离夜打小人就上 ... 於 www.ixigua.com -

#63.【因果报应】少女午夜桥下打小人,怪事接踵而至

每年的正月廿七惊蛰,朱姐都会在鹅颈桥摆档 打小人 。今晚最后一位顾客是一个妙龄少女,要求打四个小人,怪事随即接踵而来,附近更发生连串命案…电影来自【 迷离夜 】中的 ... 於 www.bilibili.com -

#64.鬼夜之迷離夜DVD - Yahoo奇摩超級商城

鵝頸橋下靠打小人維生的婆婆(邵音音飾演),夜半遇到一個怨氣極深的女子(陳靜飾演),要求親自打「三男一女」,婆婆驚覺她是厲鬼,而她敲打洩恨的對象,竟跟婆婆有著一個 ... 於 tw.mall.yahoo.com -

#65.《迷離夜》娛樂寫實反映港人 - 東方日報

改編自李碧華原著的電影《迷離夜》由三個靈異短篇組成,秉承港產鬼片的 ... 本土特色,將鵝頸橋打小人的傳統香港色彩拍得趣味盎然,邵音音演繹靠打小 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#66.電影介紹: 鬼夜之迷離夜Tales from the Dark - U2 電影館

所謂「打小人」,其實是一種流行於香港、廣東珠三角民間的巫術儀式,而「驚蟄日」在傳統習俗中就是打小人的日子。 在鵝頭橋下,有一位婆婆(邵音音飾)靠「打小人」維 ... 於 www.u2mtv.com -

#67.《迷離夜》|任達華住棺材房偷骨灰盒敲詐最後慘死家中

朱婆婆在鵝頸橋下襬攤打小人,今天是驚蟄,好多像朱婆婆一樣的人都來了。這是迷離夜的第三則故事。 在朱婆婆要收攤的時候一名少女前來求朱婆婆打三男 ... 於 www.xuehua.us -

#68.【不負責任影評】迷離夜人跟鬼都在找一個家 - 游擊‧凝視‧散步

文/Aries John 編輯/Rungazeu 《迷離夜》,近日在台灣上映, ... 第三篇《驚蟄》則是有趣的敘述了香港打小人的這個傳統,打小人是一種巫術儀祀,希望 ... 於 rungazeu.pixnet.net -

#69.金像奖最佳女配邵音音:曾咒死多名圈内仇人- Micro Reading

鬼片《迷离夜》由三个故事组成,邵音音和陈静演出由陈果执导的其中一个故事《惊蛰》,而邵音音片中打小人一幕,近日成为城中热话。 邵音音与陈静. 据香港 ... 於 covid-19.chinadaily.com.cn -

#70.全新電影《鬼夜之迷離夜》DVD 梁家輝陳慧琳 ... - 露天拍賣

【放手】由李志毅執導,金馬獎、香港金像獎雙料影帝梁家輝、陳慧琳,以及香港影壇新秀顏卓靈主演。 ... 「驚蟄日」傳統習俗為打小人的日子,有人會通過打小人的儀式以消災 ... 於 www.ruten.com.tw -

#71.打小人打出来灵异不作亏心事小心有鬼来打小人《鬼夜之迷离夜》

惊蛰日,打小人的由来是什么?这个电影告诉你一个恐怖的故事... 李碧华系列电影《迷离夜之放手》. 大叔给女孩看手相, ... 於 www.huaweiempresas.com -

#72.迷离夜Mp3 - سمعها

تحميل 迷离夜 Mp3 Mp4. ... 【美男子】几分钟看完香港经典恐怖片《 迷离夜 》 مدة الفيديو: 10:48 ... 老太太擺攤 打小人 ,冤死女鬼找上門也要嘗試,原來兩人早有恩怨! 於 sm3ha.ws -

#73.李碧华鬼魅系列:迷离夜- 恐怖片 - 星辰影院

是夜,先后有阔太太(顾美华饰)以及名为梁震婴(卢海鹏饰)的客人上门。当朱婆婆准备收摊之时,一名面容阴森的少女坐在旁边,要求打小人报复三男一女。 本片根据李碧华 ... 於 www.3455fly.com -

#74.《迷離夜》之打爆梁震嬰與現實一呼百應 - 電影森林

以李碧華小說為創作對象的電影系列《迷離夜》與《奇幻夜》將分別於七月十 ... 就是邵音音打梁震嬰的小人,而飾演梁震嬰的就是盧海鵬,這個任務可謂是 ... 於 movieforestlitmited.blogspot.com -

#75.《迷離夜》(Tales from the Dark):一套借鬼喻港的電影

電影以「打小人」貫穿整個故事,邵音音替「梁震嬰」打小人,一番粗口上位論固然精彩,但DADA怨鬼回魂才真正有鬼片FEEL!話說邵音音見DADA被3人捉走卻沒施 ... 於 woolingchi.blogspot.com -

#76.采昌國際多媒體股份有限公司-鬼夜之迷離夜DVD

鵝頸橋下靠打小人維生的婆婆(邵音音飾演),夜半遇到一個怨氣極深的女子(陳靜飾演),要求親自打「三男一女」,婆婆驚覺她是厲鬼,而她敲打洩恨的對象,竟跟婆婆有著一個 ... 於 www.ccii.com.tw -

#77.李碧華鬼魅系列:迷離夜線上看- 電影- Gimy劇迷

當朱婆婆準備收攤之時,一名面容陰森的少女坐在旁邊,要求打小人報復三男一女。 被網友譽為神劇的《李碧華鬼魅系列:迷離夜》,到底好看在何處,就 ... 於 ottplay.cc -

#78.[影評]鬼夜之迷離夜- Tales from the Dark 1 - LittleDiDi亂靠北

所謂「打小人」,其實是一種流行於香港、廣東珠三角民間的巫術儀式,而「驚蟄日」在傳統習俗中就是打小人的日子。 在鵝頭橋下,有一位婆婆(邵音音飾)靠 ... 於 littledidi.pixnet.net -

#79.李碧華鬼魅系列【迷離夜】【奇幻夜】 - 真好的網誌

第三段〈驚蟄〉 打小人,比較喜歡。 陳靜的鬼很清秀,沒太多表情,像個初入社會的新鮮人,卻被眾人強行侵害,旁人不伸出援手卻冷眼旁觀縱容。 於 s933717.blogspot.com -

#80.#中元节#迷離夜#打小人#邵音音#卢海鹏#香港鵝頸橋 ... - TikTok

TikTok video from I'm not Kenny (@genkinchan): "#中元节# 迷離夜 # 打小人 #邵音音#卢海鹏#香港鵝頸橋 打小人 ". 邵音音| 打小人 | 貳. original sound ... 於 www.tiktok.com -

#81.鬼夜之迷離夜DVD - 博客來

「驚蟄日」傳統習俗為打小人的日子,有人會通過打小人的儀式以消災洩恨。 鵝頸橋下靠打小人維生的婆婆(邵音音飾演),夜半遇到一個怨氣極深的女子(陳靜飾演),要求親自打「 ... 於 www.books.com.tw -

#82.Fw: [好雷] 鬼夜之迷離夜,香港鬼魅都市傳說再現- 看板Horror

作者: cheryne (cheryne) 看板: movie 標題: [好雷] 鬼夜之迷離夜, ... 講述在銅鑼灣鵝頸橋下專職「打小人」的朱姐(邵音音飾),於驚蟄夜與三位奇怪 ... 於 www.ptt.cc -

#83.迷离夜惊蛰女鬼演员 - 潦草影视

恐怖片《迷離夜之惊蛰》电影解说. 2022-08-24 作者:苍衣emm. 惊蛰祭白虎,朱婆婆照例来到鹅颈桥下摆摊打小人。是夜,先后有阔太太以及名为梁震婴的. 於 www.liududy.com -

#84.全新電影《鬼夜之迷離夜》DVD 梁家輝陳慧琳 ... - 蝦皮購物

全新電影《鬼夜之迷離夜》DVD 梁家輝陳慧琳任達華10年來最恐佈之鬼片 演員:梁家輝、 ... 鵝頸橋下靠打小人維生的婆婆(邵音音飾演),夜半遇到一個怨氣極深的女子(陳靜 ... 於 shopee.tw -

#85.李碧华鬼魅系列:迷离夜_480P - 泥巴影院- 海外华人在线视频 ...

是夜,先后有阔太太(顾美华饰)以及名为梁震婴(卢海鹏饰)的客人上门。当朱婆婆准备收摊之时,一名面容阴森的少女坐在旁边,要求打小人报复三男一女。 於 www.nbys.tv -

#86.2013香港恐怖《李碧华鬼魅系列:迷离夜》BD1080P.国粤双语 ...

是夜,先后有阔太太(顾美华饰)以及名为梁震婴(卢海鹏饰)的客人上门。当朱婆婆准备收摊之时,一名面容阴森的少女坐在旁边,要求打小人报复三男一女。 於 www.bd2020.co -

#87.鬼夜之迷離夜-卡司和幕後人員列表-香港偶像劇場

驚蟄 ; 朱姐. 邵音音 · 編輯. 鬼. 陳靜 · 編輯 ; 梁震嬰. 盧海鵬 · 編輯. 顧客. 顧美華 · 編輯 ; 打小人婆婆. 陳麗雲 · 編輯. 安仔. 朱姐兒子李凱賢 編輯 ; 高清水. 梁永傑 於 hk.dorama.info -

#88.妹妹剧上头:惊蛰打小人#迷离夜#李碧华鬼魅系列- 抖音

惊蛰打小人#迷离夜#李碧华鬼魅系列- 妹妹剧上头于20220514发布在抖音,已经收获了1437.0w个喜欢,来抖音,记录美好生活! 於 www.douyin.com -

#89.鬼夜之迷離夜/李碧華鬼魅系列:迷離夜Tales From The Dark

第三個故事《驚蟄》算是比較有民俗故事的一段,說著驚蟄祭白虎與打小人的習俗,主角阿婆如往常到橋下經營打小人的攤位,即將收攤時,遇上一名怨氣極深的 ... 於 qu20884.pixnet.net -

#90.迷离夜惊蛰哪里可以看_迷离夜惊蛰女鬼演员 - 风魔影视

惊蛰祭白虎,朱婆婆照例来到鹅颈桥下摆摊打小人。是夜,先后有阔太太以及名为梁震婴的...… 迷离夜:任达华穷困潦倒竟去偷骨灰盒勒索,不料来赎的人竟是死者. 於 www.fmssys.com -

#91.李碧華鬼魅系列:迷離夜線上看- 電影- Gimy劇迷

當朱婆婆準備收攤之時,一名面容陰森的少女坐在旁邊,要求打小人報復三男一女。 熱播恐怖片. 正片 · N号棟鬧鬼. 於 pttplay.cc -

#92.迷離夜 難忘如此怨恨 - Alone in the Fart

故此今次遇上《迷離夜》,真有久旱逢甘露的喜悅。 ... 《迷離夜》全片分為三個故事,各由一人導演。 ... 這是個關於鵝頸橋打小人的故事。 於 aloneinthefart.blogspot.com -

#93.李碧華鬼魅系列:迷離夜/鬼夜之迷離夜 - 口是心非

李碧華鬼魅系列:迷離夜/鬼夜之迷離夜 ... 驚蟄:這篇故事講打小人的故事,宣傳期還曾經上新聞,這個故是就是很完整的因果故事,劇情敘述一個打小人為生的中年婦人,某 ... 於 k4sf.blogspot.com -

#94.迷離夜(優先場):富人情味的都市傳說- 有故事的旅人

坦言,《迷離夜》三個故事的水準各有參差,恐怖感亦絕對不強,反是透過 ... 《驚蟄》:朱婆婆在鵝頸橋打小人時,遇著各位奇怪的顧客,正當準備收工 ... 於 travelerwithmovie.com -

#95.談李碧華鬼魅系列《迷離夜》&《奇幻夜》(香港鬼片) - 方格子

談李碧華鬼魅系列《迷離夜》《奇幻夜》(香港電影) 講的是鬼故, ... 〈驚蟄〉裡邵音音飾演打小人的神婆,在收檔之際遇到要向3男1女索命報復的年青女 ... 於 vocus.cc -

#96.鬼夜之迷離夜- 線上看- 電影- 驚悚| HamiVideo - 中華電信

【驚蟄】所謂「打小人」,其實是一種流行於香港、廣東珠三角民間的巫術儀式,而「驚蟄日」在傳統習俗中就是打小人的日子。 類型:驚悚, 導演:任達華,李志毅,陳果, ... 於 hamivideo.hinet.net -

#97.老太太擺攤打小人,冤死女鬼找上門也要嘗試 - YouTube

「歡迎訂閱」:https://bit.ly/3zzczIA 新頻道很需要大家的鼓勵和支持喜歡的小夥伴可以點個贊,訂閱下給點支持!感謝各位! #電影解說#恐怖片#驚悚片# ... 於 www.youtube.com -

#98.歡迎歸位,港產鬼片李碧華鬼魅系列之《迷離夜》 | 香港影評庫

從李碧華短篇故事改編的《迷離夜》,被稱為久違了的港產鬼片,彷似鬼片已 ... 《驚蟄》講述邵音音在銅鑼灣鵝頸橋「打小人」時節開檔做生意,打烊前有 ... 於 www.filmcritics.org.hk -

#99.20130830 鬼夜之迷離夜(Tales from the Dark 1)-人性使然的 ...

當中邵音音所詮釋的拜神婆絕對讓許多人都印象深刻,除了那讓人笑到不行的打小人咒語外,. 身為低產階級的無奈、面對女鬼時那種同情憐憫的情懷,. 於 imissyousomuch0.pixnet.net -

#100.迷离夜, Tales from the Dark) -- 借鬼諷今的針砭社會現實鬼片 ...

鬼夜之迷離夜(李碧华鬼魅系列:迷离夜, Tales from the Dark) -- 借鬼諷今 ... 香港向來流行著打小人的習俗,而朱婆婆在每年正月廿七驚蟄都會在鵝頸橋擺 ... 於 heartinkstone.pixnet.net