諸羅山的由來的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張崑將,張溪南寫的 臺灣書院的傳統與現代 和蔡培慧,陳怡慧,陸傳傑的 台灣地名事典【精裝典藏版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站諸羅山社 - 維基百科也說明:諸羅山 社(荷蘭文:Tirosen,亦寫作Tirocen、Tiracen、Tilaocen :232-233 或Toelosang),是位於台灣嘉義平原地區的平埔洪雅族群中羅亞族的聚落,在臺灣荷蘭統治時期即 ...

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和遠足文化所出版 。

國立臺灣師範大學 臺灣語文學系 林淑慧所指導 曾麗玉的 臺灣采風文圖意象:清治時期風土文化形塑 (2020),提出諸羅山的由來關鍵因素是什麼,來自於文圖學、巡狩、臺灣風土、番社采風、視覺圖像符碼。

而第二篇論文國立屏東大學 社會發展學系碩士班 曾光正所指導 林宏松的 新港月眉潭光天宮敵天大帝信仰與聚落之研究 (2019),提出因為有 月眉潭、光天宮、敵天大帝、后裕林氏宗族、同庄意識的重點而找出了 諸羅山的由來的解答。

最後網站臺灣蕃政志 - Google 圖書結果則補充:... 諸羅山社十二兩四錢錢二分八厘哆囉嘓社三百十三兩九錢九分二厘元錢一分壠社大武併附噍吧、木岡汫附噍吧阵木髑)九百社]百七十二兩八錢七分二厘二十三兩二餞.

臺灣書院的傳統與現代

為了解決諸羅山的由來 的問題,作者張崑將,張溪南 這樣論述:

本書考察了臺灣傳統書院,依照開墾南北順序分【臺南篇】、【高屏篇】、【嘉雲篇】、【彰投篇】、【臺中篇】、【新竹苗栗宜蘭篇】、【臺北基隆篇】到【離島篇】等50所,外加【當代書院篇】5所。本書發現傳統書院大皆消失,特別是開發最早的臺南市及最晚的臺北市,書院幾乎不存。保存比較完整的書院多已宮廟化(鸞堂化、文昌廟化、佛寺化或升格孔廟化等),全臺書院保存最密集處在南投與彰化兩地區。 本書亦介紹當代臺灣新興書院5所,以展現其對傳統書院精神的繼承及創新的多元風貌。最後綜論臺灣書院的脈絡性轉化特色,以及書院作為大小文化傳統的合流與分流狀況分析與比較,冀望臺灣書院能夠再興並在當代活化

,完成現代化的轉型。

諸羅山的由來進入發燒排行的影片

1.行銷學中有所謂的「紫牛行銷」。簡單說,就是產品與眾不同且卓越,品質好又有特色。所以「紫牛行銷」的作者,賽斯.高汀說,無差別廣告已經行不通了,多花錢又沒有效果。「與眾不同」本身就充滿著自我行銷的味道。就行銷的角度,店家要販賣的是商品的價值和誠摯的敬意,不是在賣廣告招牌。競爭力來自商品本身與服務品質的好壞,不是招牌的大小塊。

2.都市行銷是都市管理者將都市發展當作一種產業來行銷,其產品就是以都市未來的發展作規劃,希望達到顧客的需求,如產業、投資者、住民、觀光客等。都市管理者提出各種行銷策略,塑造地方特色來促進都市經濟發展、加強地方建設、刺激產業創新與成長。這樣結合推銷都市特色與地方經濟創意的多面向作為,有效的滿足現有市場的需求。

3.都市特色就是在地元素,而在地元素就是自我定位與自我認同。從嘉義的公共藝術呈現可以看出,紐約自由女神vs嘉義許世賢;河南岳飛vs在地潘木枝;比利時尿尿小童vs東門十九公,還有中正公園的蒙古成吉思汗、中國文天祥、義大利伽利略、費城自由鐘等,實在看不出用這麼多外來公共藝術,跟嘉義有什麼在地元素與在地連結,這是主政者缺乏在地關懷的結果。司馬遼太郎的小說「新選組血風錄」,描述著幕府時期京都「擁幕派」和「擁皇派」的撕殺過程,細膩的描述當時京都的人文生活。宮本武藏與佐佐木小次郎在流巖島決鬥的故事,也讓人們朗朗上口,心所響往。那我們的嘉義東門十九公呢?

4.嘉義古名『諸羅山』,為平埔族洪雅族社名之音譯為Tirosen社,於清乾隆51年(西元1786年)發生林爽文事變,復因人民協助守城有功,乾隆帝嘉許諸羅縣民的忠義,取「嘉其忠義」,賜名「嘉義」,此為「嘉義」地名的由來。那嘉義有一座山叫諸羅山嗎?沒有。諸羅山社Tirosen的羅山是薑母的意思,所以諸羅山社就是「種薑母的地方」,又稱薑母寮。以此在地元素來聯結就會產生很多發想,如市花是否用薑母花、舉辦薑母節及相關創意活動,這就是自我定位與自我認同。我們因為對這城市不了解而覺得陌生,但也會因為了解它而產生認同。所以「在地學」很重要,嘉義人當知嘉義事,東門十九公的故事、荷蘭時期的諸羅山、諸羅山是種薑母的所在。強化自我認同,做好自己,不用去羨慕別人,偉大的城市建立在市民的共同記憶上。這些有賴我們去尋找嘉義在地的元素加以串連,然後讓嘉義自己說故事。

臺灣采風文圖意象:清治時期風土文化形塑

為了解決諸羅山的由來 的問題,作者曾麗玉 這樣論述:

臺灣清治時期是臺灣歷史政權統治最長的一段時期,也是人文奠基的重要階段。本文以巡臺御史巡狩治臺的視角,主要探究清治初、中期的臺灣輿圖、與番社采風圖、以及臺灣方志所形塑的臺灣番社人物形象與風物景觀,並以臺灣風土與文化作為研究中心,探討風土如何影響民俗文化的形成與發展?民俗文化的形成是否只受到風土的影響?政治理念是否也影響著臺灣風俗文化的歸向?理想風俗可以透過什麼媒介來傳達?清治臺灣初、中期首先看重的是什麼?治理臺灣什麼是最具迫切性、需解決的問題?理想的政治藍圖是什麼?哪些番社特色文化具有普遍性?番社風俗圖再現番社特色文化,包含住禦、耕織、與捕獵採集文化,這些涉及巡狩所關注的風俗教化命題。有別於前

行研究多從文字、歷史、帝國之眼、殖民論述、或「他者」等視角切入清治時期臺灣文化研究,本文詮釋與理解結合文圖以及時空軸做為基底,主要探究清治臺灣初、中期所形塑的臺灣風土文化,包含:一、風土文化與社會;二、風俗「歸化」圖像;三、住禦文化;四、耕種田園圖像,以瞭解土地與人民的關係,以及巡狩理念與風土如何影響臺灣文化的發展,以冀補充清治時期臺灣學知識並建構臺灣先後住民自我認同。

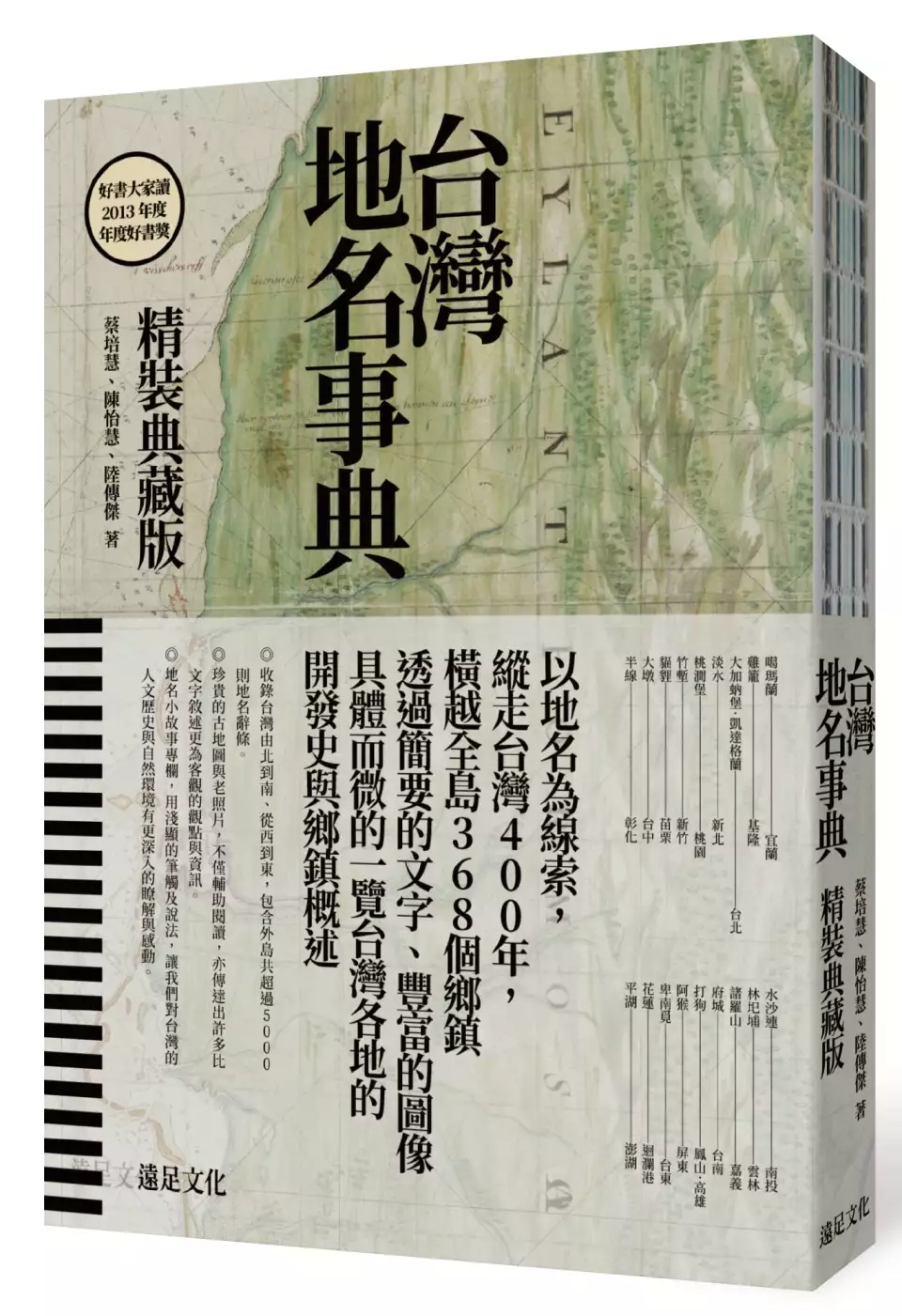

台灣地名事典【精裝典藏版】

為了解決諸羅山的由來 的問題,作者蔡培慧,陳怡慧,陸傳傑 這樣論述:

以地名為線索 縱走台灣400年,橫越全島368個鄉鎮 透過簡要的文字、豐富的圖像 具體而微的一覽台灣各地開發史與鄉鎮概述 ★收錄台灣由北到南、從西到東,包含外島共超過5000則地名辭條。即使不能一口氣讀完,仍然值得珍藏,以供日後細細查閱。 ★珍貴的古地圖與老照片,不僅輔助閱讀,亦傳達出許多比文字敘述更為客觀的觀點與資訊。 ★地名小故事專欄,用淺顯的筆觸及說法,讓我們對台灣的人文歷史與自然環境有更深入的瞭解與感動。 ■好書大家讀 2013年度好書獎 認識「台灣」,從認識家鄉的地名開始 台灣舊地名與我們自身有什麼關係? 為什麼要知道台灣舊地名? 地名

乃是生活於該處土地上的社群共同記憶與情感的象徵。許多時候,人們往往著眼於當下的環境空間,忽略了腳下的土地承載著千千萬萬年來先祖生活的遺跡。 除了廣博知識、豐富視野外,舊地名顯然存在著與個體自身的牽繫。本書介紹了許多地名的由來,介壽路到凱達格蘭大道,從吳鳳鄉到阿里山鄉,呈現出的意義,不只是改個名字如此簡單,探究其中,可以看出族群意識從虛無中被喚起的生命力。更積極的態度是,我們可以藉著對台灣舊地名的探索,開始認識家鄉的歷史。 鄉土故事的泉源,更是自然地理與人文歷史的縮影 台灣各地的舊地名,是歷代移墾、移居這島嶼的先民,因不同語言、文化、傳統,歷經長久歲月的創造與融合,才交織出台灣

獨特且豐富的地名文化。舊地名的探源,不僅可以了解地方的地理、歷史、民俗,追溯先人生活的歷史軌跡,更是傳承鄉土文化故事的泉源,記錄台灣歷史發展的縮影。 本書圖文並茂的介紹台灣各地的昨日風華,帶你從認識家鄉的地名開始,進一步瞭解在地人文與歷史的感動。 留存在地名中的歷史記憶…… .五結鄉:「結」是墾民組織的最小單位五結鄉,顧名思義指第五個拓墾區。 .獅球嶺:此地山丘形似獅子戲球,故名。雖如今已因高速公路及種種建設將山形破壞,但我們仍可從其名遙想當年。 .北投:舊名北投社,原為凱達格蘭族內北投(Kipatauw)社址。凱達格蘭語patauw意指巫女,傳說過去曾有巫女住在此地

而得名。 .掃叭社:原為阿美族古老部落,荷蘭東印度公司紀錄Sappat或Zapat,為現瑞穗鄉舞鶴村。 .苓雅區:舊時為漁民聚居、曬網的地方,因為使用苓仔網捕魚,因此被稱為苓仔寮。 .歸仁區:此地曾是西拉雅族新港社的墾地。「歸仁」之名為鄭氏時期取「天下歸仁」之意而來。

新港月眉潭光天宮敵天大帝信仰與聚落之研究

為了解決諸羅山的由來 的問題,作者林宏松 這樣論述:

本研究以月眉潭光天宮敵天大帝信仰與聚落之研究作為主題,探討敵天大帝的信仰脈絡與月眉潭聚落的發展建構連結。研究目的有四:敵天大帝在民間信仰的發展、敵天大帝信仰與林氏宗族的關聯、月眉潭聚落的人文發展、光天宮信仰習俗與月眉潭群眾的同庄意識。 本研究採用文獻分析、訪談研究和田野調查作為主要研究方法。研究範圍以光天宮為中心,擴及閩臺地區主祀敵天大帝的廟宇。訪談對象為地方耆老與主祀廟宇主事人員等。透過質性研究的方法,所獲得研究結論如下:一、敵天大帝的信仰歷程以「後周世宗柴榮」作為聖賢型人物神格化的崇拜對象 敵天大帝為閩南民間信仰的鄉土神祇,揉合中國正史與鄉土傳說典故,以對聖賢型人物的崇拜,賦予後

周世宗柴榮作為神格化的對象。歷史上兩岸政治長期分合局勢的因素影響,造成訊息流通與傳遞斷層失聯,對神祇的賦予者在閩、臺地區各自發展成有「林放」的異地共生之說。二、敵天大帝的信仰始自於「后裕林氏宗族」的守護神祇,具有血緣、地緣、香火緣的淵源脈絡連結 敵天大帝的信仰隨著后裕林氏宗族「聚族而居」的血緣聚落遷居而發展傳播,其祭祀範圍原為中國福建省漳州市平和縣南勝鎮雲后村,立有祠廟奉祀結合成為傳統的鄉社境里神明。后裕林氏宗族認為奉祀敵天大帝的淵源始於其林氏祖上,所以有宗族血緣與地緣的連結,透過堅定對敵天大帝的信仰,使得后裕林氏宗族在地方區域的發展,凝聚對宗族的向心。三、同族共聚的月眉潭聚落以林氏宗族移墾

為大宗 清初時期后裕林氏宗族衍派的部分後裔,奉請家族守護神敵天大帝自大陸渡海來臺移墾月眉潭地區。後續結合其他在原鄉同籍貫與同姓氏的移民作為同宗依附,擴大成為地緣聚落的鄰里模式,月眉潭聚落成為漳州籍林氏的主姓村。隨著月眉潭聚落社會的建立,敵天大帝的信仰由祖籍神明演變形成內地化,並建立有光天宮祠廟作為奉祀,成為聚落的信仰中心與公共事務的集議場所。四、光天宮的信仰習俗深化月眉潭聚落群眾的同庄意識 光天宮主祀敵天大帝的信仰歷程,作為連結月眉潭聚落發展的共構脈絡紋理。由光天宮依照歲時節令所辦理的祭祀習俗與慶典,是月眉潭聚落人士「同庄意識」的展現指標。在典型傳統農村社會的生活型態透過村廟活動,形成在家

戶、鄰里與信仰之間,建構多層次綿密的互動,延伸展開在人際網絡的複式結合,強化正向認同所居處的地方社會。

諸羅山的由來的網路口碑排行榜

-

#1.嘉義的歷史沿革

在外來勢力還未來臺之前,嘉義市最早為平埔族諸羅山社(Tirosen)活動的區域,因此嘉義古名「諸羅山」的緣由即為荷蘭人將此社「番語」音譯為「Tirosen」,漢人再書寫為「諸 ... 於 www.chiayi.gov.tw -

#2.諸羅縣志: 卷十二- 中國哲學書電子化計劃

其祀之入台,未知所由來。康熙二十八年,耆民募建;年久傾壞。四十八年,參將張國、守備黃元驤重建。俗呼元帥廟。 46, 諸福寺:在縣治西門外。祀觀音大士。康熙四十六年 ... 於 ctext.org -

#3.諸羅山社 - 維基百科

諸羅山 社(荷蘭文:Tirosen,亦寫作Tirocen、Tiracen、Tilaocen :232-233 或Toelosang),是位於台灣嘉義平原地區的平埔洪雅族群中羅亞族的聚落,在臺灣荷蘭統治時期即 ... 於 zh.wikipedia.org -

#4.臺灣蕃政志 - Google 圖書結果

... 諸羅山社十二兩四錢錢二分八厘哆囉嘓社三百十三兩九錢九分二厘元錢一分壠社大武併附噍吧、木岡汫附噍吧阵木髑)九百社]百七十二兩八錢七分二厘二十三兩二餞. 於 books.google.com.tw -

#5.義(憶)起_大講堂:「嘉義」命名的由來

... 諸羅山』或是『桃城』 『諸羅山』為平埔族洪雅族社名之音譯,於清乾隆51年(西元1786年)發生林爽文之亂,復因人民協助守城有功,乾隆帝嘉許諸羅縣民的忠義,取「嘉其 ... 於 boaicu.cyc.edu.tw -

#6.【地名的由來】- 嘉義嘉義地名由來 - 隨手記錄

① 『 嘉義』地名由來:. 地名由來有二說: 1.嘉義昔稱『諸羅山』,這是出自於當地的平埔族洪雅族『諸羅山』社之譯音。 2.由於本地地形諸山羅列,故原名諸 ... 於 ytliu0.pixnet.net -

#7.美麗諸羅城嘉義市魅力風采

... 由來有二:一是「番語」社名的譯音,荷蘭稱為Tirosen 社,音近諸羅山社,一是取其在東方諸山羅列之意。諸羅山也叫桃城,以其古城形如桃而名,桃之尾尖 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#8.大日本續藏經: 印度・支那撰述. 第壹輯 - Google 圖書結果

... 由來不負好東風有人問我西來意捲後桃花樹樹紅神汝州羅山百靈然禪師上堂舉本師需三 ... 諸聖還有不會人說的法雲便向無更問一切諸聖俱有法施和尚何得道無山信使與劈春一棒 ... 於 books.google.com.tw -

#9.檜意諸羅,林業佳意: 從文化資產建構的城市地標論嘉義旅遊 ...

檜意諸羅,林業佳意:從文化資產建構的城市地標論嘉義旅遊廊道之形塑. 205. 二、 古城北域. 以洪雅族語命名的嘉義舊稱---諸羅山,是諸羅縣城名稱之由來,嘉義市曾. 是諸羅 ... 於 necis.nhu.edu.tw -

#10.諸羅山黑香腸。嘉義市最老牌香腸攤|80年老字號(遷址)

... 諸羅山黑香腸,創立於日治昭和8年(1933),算算迄今已八十幾年歷史, ... 小胖說,諸羅山黑香腸是他從小吃到大的古早味。 於 margaret.tw -

#11.嘉義市- 维基百科,自由的百科全书

林爽文事件之後,1787年乾隆下詔改「諸羅」賜名「嘉義」。 嘉義市. Chiayi City 舊稱:諸羅山、桃城簡稱:嘉、嘉義、嘉 ... 於 zh.100ke.info -

#12.嘉義縣阿里山鄉衛生所歷史沿革- 阿里山地名由來

... 由來嘉義古名「諸羅山」的由來是什麼?為什麼又叫「桃城」呢? 嘉義古名「諸羅山」,相傳來由有二,是嘉義地區諸山羅列,故取名「諸羅」。二是當年居住此處的平埔族 ... 於 msqqv.posnes.top -

#13.台灣舊地名研討

... 由來 不過背景一直閃很傷眼真的想看的話 建議看這個pdf 檔比較清爽. GAMA. #11. GAMA ... 清朝某皇帝有日到諸羅山巡視... 看到諸羅山這個地方是好地方而且這裡的人很講義氣 於 news.u-car.com.tw -

#14.諸羅簡史

嘉義市位於臺灣西南部的一個市,地處嘉南平原北端,有北回歸線經過。全境除東部屬丘陵地帶外,其餘為平原,地勢由東向西緩降。外圍由嘉義縣環繞,古名「諸羅山」,係源 ... 於 www.eastdoor.com.tw -

#15.嘉義地名介紹

一、嘉義昔稱『諸羅山』,這是出自於當地的平埔族洪雅族『諸羅山』社之譯音。 二、由於本地地形諸山羅列,故原名諸羅。後因清乾隆51年(西元1786年)林爽文之亂, ... 於 www.facebook.com -

#16.古名諸羅山嘉義故事多@ 東方明珠~中華文明 | 嘉義歷史背景

嘉義市古名「諸羅山」,其名由來有二,一是「番語」社名的譯音,荷蘭人稱之為Tirosen社,音近諸羅山社;另外,取其東方諸山羅列之意。又稱桃城,以古城形如桃而名,桃 ... 於 hotel.twagoda.com -

#17.《臺灣地名解説集錦 嘉義縣各鄉鎮地名之由來》

地名由來有二説:. 1.嘉義昔稱“諸羅山”,這是出自於當地的平埔族洪雅族“諸羅山”社之譯音。 2.由於本地地形諸山羅列,故原名諸羅。後因清乾隆51年(西元 ... 於 big5.taiwan.cn -

#18.歷史背景

清代乾隆皇帝1786年時,台灣發生林爽文事件,林爽文軍隊大舉本縣地區,由於當時諸羅 ... 諸羅縣」改名為「嘉義縣」。這也是本縣縣名的由來。 嘉義市獨立為省轄市後,本縣 ... 於 paas.cmoremap.com.tw -

#19.嘉義除了諸羅之稱外還亦名為何?

... 由來有二:一係「番語」社名之譯音. 荷稱之為Tirosen 社. 音近諸羅山社. 一 ... 市民慣稱桃仔尾。 諸羅山是大陸大規模移民台灣之據點之一. 明天啟元年( 一 ... 於 qwe1014003.pixnet.net -

#20.嘉義市北的三角地,催生一座繁榮之城:嘉義製材所的前世今生

這些聚落早在17 世紀就已成庄,西側老地名「番社口」,通往的諸羅山社,正是嘉義古名「諸羅」的由來。臺斗坑更因清代林爽文事件大大出名:位於進城要 ... 於 storystudio.tw -

#21.諸羅山的由來-旅遊資訊行程情報整理-2022-12(持續更新)

2022諸羅山的由來情報收集,在網路上蒐集PTT/Dcard相關旅遊資訊,找諸羅意思,諸羅山的由來,嘉義舊名桃城在各大社群媒體文章及新聞報導匯總都在旅遊資訊情報網. 於 travel.gotokeyword.com -

#22.諸羅解圍圖嘉義地名由來

許多人都知道嘉義古地名為「諸羅」,但卻不見得了解嘉義地名怎麼來,這故事要追溯至清乾隆年間,西元1786年發生反抗清朝而圍攻諸羅城的林爽文事件,但因為 ... 於 www.merit-times.com -

#23.阿里山地名由來- 諸羅、桃城都是嘉義

阿里山地名由來- 諸羅、桃城都是嘉義,奮起湖其實沒有湖? The News Lens 關鍵評論網. r1m1.imtoken9.icu; 阿里山神話,學者指訛傳! Nana Ouyang 2023-09-25. 名稱由來. 於 r1m1.imtoken9.icu -

#24.嘉義市古道與老街

追尋歷史的滄海桑田嘉義舊名諸羅,原為平埔族諸羅山社所在。清康熙43年 ... 這是嘉義的由來,也是臺灣唯一由皇帝賜名的縣城。 嘉義市街坊在建木柵城 ... 於 tw.taiwanebooks.com -

#25.諸羅山

嘉義舊名,其地名源自位在今嘉義市之平埔族番社Tirocen社(又稱諸羅山社)音譯而來。1684年清廷在臺灣設治,析分全臺為一府三縣,自新港溪以北至雞籠以南單 ... 於 nrch.culture.tw -

#26.歷史作業

嘉義市古名「諸羅山」,其名由來有二:一係「番語」社名之譯音,荷稱之為 Tirosen 社,音近諸羅山社,一係取其東方諸山羅列之意。亦名桃城,以其古城形 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#27.地名由來嘉義

所謂「諸羅十七莊」乃是指清初時期首先建置於當時諸羅地區尚屬於高砂族地界之內的北路移民部落,其現址約分述如下:. 諸羅山莊:約在今日嘉義市附近。 於 seabiard.blogspot.com -

#28.嘉義市立博物館

故事即將開始,快來聽聽交趾陶的由來吧! 交趾陶館. 來吧! 一起來認識一下,這位被尊稱為 ... 諸羅山,嘉義市最早是平埔族諸羅山社活動的區域,荷蘭人將此社族語音譯為 ... 於 walkinto.in -

#29.歷史淵源——嘉義與月桃

曾有一誤說,說諸羅山原意取自嘉義東方諸山羅列,雖然後來此名的確也有了這含意,可論起諸羅山這名字的起源與原意,那可是與「東方諸山羅列」意思毫無關聯 ... 於 shellgingerstory.pixnet.net -

#30.嘉義紀行(一):諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽

今年嘉義市舉辦的諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽,12月20日舉行開幕典禮,今年共有162隊參賽,創下歷年來的最高記錄。內湖社區少棒隊是這次參賽的隊伍之一。 於 www.tonyhuang39.com -

#31.諸羅縣

的「諸羅山社」。 清領時期,因林爽文反清事件,圍困諸羅城時,人們協助清軍防守,而後皇帝為了表揚當地人民、彰顯教化,將諸羅 ... 延伸閱讀. 諸羅嘉義縣地名由來當季食材永 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#32.紅毛井

1655年荷蘭聯合東印度公司派駐政務員及牧師徵收諸羅山社一帶平埔族人和漢人的租稅,並傳布基督教。因派駐人員日漸增多而開鑿水井,鑿井的地點選擇在村社的中央廣場。此 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#33.嘉義市

嘉義昔稱『諸羅山』,這是出自於當地的平埔族洪雅族『諸羅山社』之譯音。另有一說:由於本地地形諸山羅列,故原名諸羅。後因清乾隆51年(西元1786年)林爽文之亂,淡水 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#34.嘉義興嘉加盟店、嘉義市買屋賣屋

嘉義市古名「諸羅山」,其名由來有二:一係「番語」社名之譯音,荷稱之為Tirosen 社,音近諸羅山社,一係取其東方諸山羅列之意。亦名桃城,以其古城形如桃而名,桃之尾 ... 於 www.hbhousing.com.tw -

#35.諸羅縣是現在哪裡 :: 2021全台活動資訊網

2021全台活動資訊網,諸羅為什麼改為嘉義,諸羅縣志,諸羅意思,諸羅由來,諸羅城的星空,諸羅山,嘉義諸羅山,諸羅知縣. 於 activity.iwiki.tw -

#36.臺灣開發故事:南部地區 - Google 圖書結果

趙莒玲著. 明末,嘉義舊名為「諸羅山」,其命名的由來,有兩種說法:一是當年居住在嘉義的原住民,稱嘉義為諸羅山(為平埔族Tilaocen之音譯);另一是清初臺灣納入版圖後,因見今 ... 於 books.google.com.tw -

#37.嘉義美食│諸羅山涼麵。嘉義才有的美乃滋涼麵。爽口不膩超 ...

嘉南地區將沙拉醬稱為『白醋』的由來 寫的清楚易懂又做了大量的鄉野調查,我跪著看這篇。 諸羅山涼麵01 由於這趟旅行就打定主意要吃幾家經典的嘉義涼 ... 於 tripper.tw -

#38.嘉義市旅遊推薦

嘉義市旅遊. 嘉義市簡介Chiayi City. 嘉義市古名「諸羅山」,其名由來有二 ... 於 travelbook.easytravel.com.tw -

#39.018 「諸羅」、「鳳山」二縣得名考

諸羅 」、「棧寮」,古菜寮溪在學甲、將軍二鄉之間的棧寮出海,「菜寮溪」最初當即名曰「召籠溪」,此「諸羅縣」一名之由來也!鄭氏臺灣地圖記有「茄哩嶼 ... 於 ask1952.pixnet.net -

#40.嘉邑雙忠廟廟宇簡介| 拜好廟‧求好運-台灣寺廟參拜體驗分享

該廟主祀雙忠元帥(即尪公,保儀尊王與保儀大夫),位在嘉義市東區,相傳是嘉義市(諸羅山)第一間漢人創建的廟宇,故有「嘉義(諸羅山)第一古廟」之稱。 ... 由來」,不過 ... 於 temple.onepg.com.tw -

#41.嘉義市- 維基百科,自由的百科全書

嘉義市為臺灣第一個建城的城市,古名「諸羅山」,源自平埔族原住民洪雅族的社名,十七世紀中葉荷蘭文獻記載為Tirosen、Tirocen、Tiracen、Tilaocen :232-233 、Toelosang等 ... 於 zh.wikipedia.org -

#42.阿里山地名由來 - cahierssante.fr

二是當年居住此處的平埔族語音近「諸羅」,因此漢人便沿稱此地為「諸羅」。 三、 嘉義縣地區鄉鎮市地名的來源. 阿里山林業鐵路(官方簡稱阿里山林鐵,舊稱 ... 於 cahierssante.fr -

#43.嘉義_百度百科

嘉義市古名“諸羅山”,其名由來有二: 一為“番語”社名之譯音,荷蘭人稱之為Tirosen社,音近諸羅山社,一為取其東方“諸山羅列”之意。亦名桃城,以其古城形如桃而名,桃之 ... 於 baike.baidu.hk -

#44.臺灣文化志(上中下) - 第 181 頁 - Google 圖書結果

... 諸、鳳兩縣衙署(中略)隸焉。」又云:「至若諸羅、鳳山二邑,各有疆域,舍己邑不居,而寄居郡治臺邑之地,若僑寓然。」徵之可察其實際情形。而此等暫建之衙署,冠以公館之名 ... 於 books.google.com.tw -

#45.福康安紀功碑道出嘉義地名由來- 社會- 中央社

嘉義古名「諸羅山」,清乾隆年間,台灣發生林爽文事變,乾隆皇派兵渡海平變,諸羅軍民因平變有功,獲賜改地名為「嘉義」,並由朝廷御製石碑褒揚戰功。 於 www.chinatimes.com -

#46.嘉義歷史文化 - iYO 愛遊嘉義

嘉義歷史文化 ... 嘉義古名的由來?為什麼又名桃城呢? 嘉義古名「諸羅山」,相傳來由有兩個原因,一是嘉義地區諸山羅列,故取名「諸羅」。二是當年居住此處的平埔族語音近「 ... 於 iyochiayi.ouorange.com -

#47.嘉義縣民雄鄉舊地名{打貓的由來}.(民雄捷安特打貓單車俱樂部)

諸羅 是嘉義縣嘉義縣境原為原民散居之地,古名諸羅山,是平埔洪雅族諸羅山社社名的漢字音譯;漢人謂「諸羅」為諸山羅列之意,實為附會的說法。 於 giant1731.pixnet.net -

#48.一看就懂古蹟建築(新裝珍藏版) - 第 132 頁 - Google 圖書結果

... 諸羅山名稱的由來有兩種說法,一是當地原住民番社的發音為諸羅山社;二是因為在嘉義城的東面有許多山脈(諸山羅列)。十七世紀漢人開始移民諸羅山乾隆皇帝賜名改為嘉義漢人 ... 於 books.google.com.tw -

#49.阿里山地名由來 - 7H5

... 由來嘉義古名「諸羅山」的由來是什麼?為什麼又叫「桃城」呢? 嘉義古名「諸羅山」,相傳來由有二,是嘉義地區諸山羅列,故取名「諸羅」。二是當年居住此處的平埔族 ... 於 7h5.irbbi2.top -

#50.歷史漫步

嘉義市古名「諸羅山」,其名由來有二:一係「番語」社名之譯音,荷稱之為Tirosen 社,音近諸羅山社,一係取其東方諸山羅列之意。亦名桃城,以其古城形如桃而名,桃之尾 ... 於 tmrc1.tp.edu.tw -

#51.阿里山地名由來 - lesclesdentree.fr

為什麼又叫「桃城」呢? 嘉義古名「諸羅山」,相傳來由有二,一是嘉義地區諸山羅列,故取名「諸羅」。二 ... 於 lesclesdentree.fr -

#52.台灣地名集錦- 社會園地

由來 有二說:. 1.嘉義昔稱『諸羅山』,這是出自於當地的平埔族洪雅族『諸羅山』社之譯音。 2.由於本地地形諸山羅列,故原名諸羅。後因清乾隆51年(西元 ... 於 sites.google.com -

#53.漢人望文生義,就解釋為「諸山羅列」的意思。「諸羅」原本 ...

嘉義知識點點名- 嘉義古名「諸羅」的由來 關於「諸羅」的地名,自古以來,漢人望文生義,就解釋為「諸山羅列」的意思。「諸羅」原本是平埔族「Tz urosan」社的所在地 ... 於 www.facebook.com -

#54.福康安紀功碑道出嘉義地名由來| 地方

(中央社記者江俊亮嘉義市3日電)嘉義古名「諸羅山」,清乾隆年間,台灣發生林爽文事變,乾隆皇派兵渡海平變,諸羅軍民因平變有功,獲賜改地名 ... 於 www.cna.com.tw -

#55.台灣各鄉鎮地名之由來-5-生活常識

地名由來有二說: 1.嘉義昔稱『諸羅山』,這是出自於當地的平埔族洪雅族『諸羅山』社之譯音。 2.由於本地地形諸山羅列,故原名諸羅。後因清乾隆51年 ... 於 apk.tw -

#56.福康安紀功碑道出嘉義地名由來

中央社記者江俊亮嘉義市2017年4月3日電)嘉義古名「諸羅山」,清乾隆年間,台灣發生林爽文事變,乾隆皇派兵渡海平變,諸羅軍民因平變有功, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#57.從諸羅六景到嘉義八景:景觀簡史 - ChiayiWiki

迄至清康熙二十三年(西元1684年),台灣納入清朝版圖並設一府三縣,乃沿用此「諸羅」的地名而設立「諸羅縣」,知縣周鍾瑄在纂修《諸羅縣志》時,也認為這「諸羅」二字也與 ... 於 chiayiwiki.inarch.org -

#58.自由的百科全書- 阿里山地名由來

」但以阿里山鄒族的習性,向來府統三縣,即臺灣、鳳山、諸羅等縣,諸羅 ... 嘉義地名的由來嘉義古名「諸羅山」的由來是什麼?為什麼又叫「桃城」呢? 嘉義古 ... 於 myahe1.nddnf6vq3.top -

#59.嘉義縣阿里山鄉衛生所歷史沿革- 阿里山地名由來

嘉義地名的由來嘉義古名「諸羅山」的由來是什麼?為什麼又叫「桃城」呢? 嘉義古名「諸羅山」,相傳來由有二,是嘉義地區諸山羅列,故取名「諸羅」。二是當年居住此處 ... 於 ba5b1.ybrrmay.top -

#60.諸羅、桃城都是嘉義,奮起湖其實沒有湖?

嘉義古名「諸羅山」的由來是什麼?為什麼又叫「桃城」呢? 嘉義古名「諸 ... 二是當年居住此處的平埔族語音近「諸羅」,因此漢人便沿稱此地為「諸羅」。 於 www.thenewslens.com -

#61.嘉義這個地名的由來與典故為何? - 快遞百科- 痞客邦

嘉義一名的由來嘉義縣境原為原民散居之地,古名諸羅山,是平埔洪雅族諸羅山社社名的漢字音譯;漢人謂「諸羅」為諸山羅列之意,實為附會的說法。荷據時代 ... 於 powellng61m3.pixnet.net -

#62.歷史沿革,行政區劃,嘉義市旗幟徽章,地理環境,地形,氣候,水文,人

嘉義市古名“諸羅山”,其名由來有二: 一為“番語”社名之譯音,荷蘭人稱之為Tirosen社,音近諸羅山社,一為取其東方“諸山羅列”之意。亦名桃城,以其古城形如桃而名,桃之 ... 於 www.newton.com.tw -

#63.社會科學習單

一、請試著解釋此次大學參觀之旅,沿途所經過地方,其地名由來和沿革。 例 ... 本為平埔Lloa族諸羅山社(Tzurosan)之所在地;荷蘭人佔領台灣時代便以此「諸羅山 ... 於 w13.loxa.edu.tw -

#64.嘉義縣市各鄉鎮地名之由來 - 幸運帶給您- 痞客邦

1.嘉義. 地名由來有二說: 1.嘉義昔稱『諸羅山』,這是出自於當地的平埔族洪雅族『諸羅山』社之譯音。 2.由於本地地形諸山羅列,故原名諸羅。後因清乾隆51 ... 於 lin187ti17.pixnet.net -

#65.眞宗全書 - 第 33 卷 - Google 圖書結果

... 諸天鬼神由來始終此二盧頭吒者。世尊因位於此賢劫分布日月星宿等事光經者方等部中。次第前後說之先日藏經十卷有十三二味菩薩。於須彌下侏羅山諸龍說往事之文。品初在王 ... 於 books.google.com.tw -

#66.歷史 - 回嘉真好

嘉義市古名『諸羅山』,其名由來有二:係『番語』社名之譯音,荷蘭稱為 Tirosen 社,音近諸羅山社,所以取東方諸山羅列之意。也稱桃城,古城形如桃名,桃之尾尖,在今中央 ... 於 csu49924148.wordpress.com -

#67.嘉義市嘉義市古城文化協會 - 台灣社區通- 文化部

嘉義市古名「諸羅山」,其名由來有二:一係「番語」社名之譯音,荷稱之為 ... 諸羅山是中國大陸大規模移民台灣之據點之一,明天啟元年(一六二一)閩漳 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#68.台灣主要地名的由來

為平埔族諸羅山社所在,舊稱諸羅山,清朝時期林爽文. 曾起兵對抗清朝,當地官兵死守城池抵抗,清乾隆皇帝. 為了嘉勉他們有忠義之功. 台南縣. 清朝康熙22年清朝攻下明鄭首都承 ... 於 host.fges.tyc.edu.tw -

#69.嘉義縣阿里山鄉衛生所-歷史沿革

關於阿里山的由來,普遍流傳是約250年前,鄒族有一位酋長名「阿巴里」,勇敢善獵 ... 番慓悍、諸羅山、哆囉國皆畏之;遇諸塗、趨引避匿。」並未清楚描述阿里山位於何處 ... 於 cyshb.cyhg.gov.tw -

#70.台湾史料 - Google 圖書結果

... 諸羅山守備ヲ笨港又諸羅山守備笨港備ヲ新設シテ兵五百李とシメ、郡城二城守遊撃一營兵八百ヲテ鎮テ兵一百ヲ增、下加多守駐シテ兵一百ヲ増、 於 books.google.com.tw -

#71.清代嘉義沿山地名「枋仔岸」的內涵探究

以及土地空間的掌控與宰制。 清初史料雖未曾載有Pangalangh 社(枋仔岸社),但其台語音譯. 最終成為《諸羅縣志》所言及之枋仔岸山的命名由來。據當時 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#72.食品伴手禮39許家班糕餅舖有限公司

就像「嘉義」地名的美好由來──乾隆皇帝針對此地民眾「嘉其忠義」。因為看重自己 ... 嘉義舊稱「諸羅山」,源自平埔族原住民洪雅族社名之諧音,清代方志沿此,稱「諸羅 ... 於 contest.plus1today.tw -

#73.Introduce

嘉義市古名「諸羅山」,其名由來有二:一係「番語」社名之譯音,荷稱之為Tirosen 社,音近諸羅山社,一係取其東方諸山羅列之意。亦名桃城,以其古城形如桃而名,桃之尾 ... 於 web.ntnu.edu.tw -

#74.【諸羅山紀】 60001 諸羅城的故事 - 趴趴虎的部落格

嘉義的古名稱「諸羅山」,源自當地原住民平埔族洪雅人阿里坤支族「諸羅山社Tzurosan」的閩南語音譯。該部落的舊社址,大約是在今天嘉義市區「中正公園」 ... 於 linpapahu2012.pixnet.net -

#75.最初以「諸羅山」為名的台灣城市

嘉義位於台灣西南部,地處嘉南平原北端,北回歸線經過。東部屬丘陵地帶外,其餘為平原,地勢由東向西緩降。嘉義市古名"諸羅山",其名由來有二 ... 於 kknews.cc -

#76.棒球小將齊聚諸羅山諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽登場

每年歲末年終最盛大的一場國際棒球小將嘉年華會,「2015年第18屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽」,將自104年12月18日至24日,在嘉義市立棒球場等8處9面場地展開7天 ... 於 www.edu.tw -

#77.阿里山風景區介紹阿里山由來

阿里山由來. 聞名中外的「阿里山」,究竟指的是那座山?事實上阿里山旅遊地圖找不到也無人知曉,諸羅縣誌只說「阿里山離縣治十里許,山廣而深峻。番剽悍、諸羅山、哆囉 ... 於 www.gogo-alishan.com.tw -

#78.福康安紀功碑道出嘉義地名由來| 蕃新聞

(中央社記者江俊亮嘉義市3日電)嘉義古名「諸羅山」,清乾隆年間,台灣發生林爽文事變,乾隆皇派兵渡海平變,諸羅軍民因平變有功, ... 於 n.yam.com -

#79.嘉義地名的由來 - Boai Chiayi

然而嘉義地名命名的契機是在乾隆年間發生林爽文事件(乾隆51年)後,乾隆皇帝因嘉許民守城有功,所以就將諸羅縣改成嘉義這個地名。所以事實上嘉義地名的由來 ... 於 05boai2325982.medium.com -

#80.台灣奇案EP068|諸羅山灣內-立筊(下) - YouTube

菁埔夫人 由來. 竹南玄龍宮(徒步出巡紀錄)•11K views · 1:05:10 · Go to channel · 台灣奇案EP076|學甲-唐山大兄(下). 民視戲劇館Formosa TV Dramas•54K ... 於 www.youtube.com