美國簽證香港幾耐的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦報導者,李雪莉,楊智強,何柏均,嚴文廷,柳廣成,洪琴宣,楊子磊寫的 報導者事件簿001:留學黑工 和張友驊的 余英時寧為黑名單,不幹間諜臥底都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【公幹及旅遊】2019年美國簽證攻略:過4關回答5大面試問題也說明:大約一星期內,會由速遞人員將貼有美國簽證的護照送到你填寫的地址﹔你亦可在預約面試時於系統內直接選擇到順豐提取站取回護照,時間通常為面試翌日下午。 jobsDB向全港二 ...

這兩本書分別來自蓋亞 和暖暖書屋所出版 。

淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士班 李大中所指導 許心妮的 歐巴馬時期美中印戰略三角之研究(2009-2015) (2015),提出美國簽證香港幾耐關鍵因素是什麼,來自於歐巴馬、美中印、區域安全與大國關係、戰略三角。

而第二篇論文國立中興大學 國際政治研究所 廖舜右所指導 蔡宗穎的 兩岸關係的變與不變―台灣的國際生存空間案例分析(2000~2013) (2014),提出因為有 兩岸關係、國際生存空間、陳水扁、馬英九、美國、中國的重點而找出了 美國簽證香港幾耐的解答。

最後網站《發現》第120期: 旅遊10大危險國家 - 第 55 頁 - Google 圖書結果則補充:由於政治上的因素,土耳其在近幾年成為恐怖組織的攻擊目標,尤以觀光大城伊斯坦堡最為 ... $499 起☆亞洲行程:美國訂較便宜 4-16 夜上海,日本,韓國,越南,廈門,北京,香港, ...

報導者事件簿001:留學黑工

為了解決美國簽證香港幾耐 的問題,作者報導者,李雪莉,楊智強,何柏均,嚴文廷,柳廣成,洪琴宣,楊子磊 這樣論述:

耗時整整8個月,《報導者》深入調查「綁債.黑工.留學陷阱:失控的高教技職國際招生」議題,調查報導團隊跟著外籍生走進校園,卻發現他們課後去處是CNC車床工廠、隱形眼鏡廠、腳踏車零件廠、食品加工廠⋯⋯《報導者》目睹了一個個抱著希望來台的留學生,是如何成為陷入債務漩渦的黑工。 調查報導團隊一一揭開被消失的真相。短視又失序的國際招生發生在哪類學校?過程的錯誤是如何開始的?掮客/仲介又扮演了什麼角色?理應照顧留學生的大學怎麼變成討債主?輸出高等教育的同時,怎麼確保質量並重?政府該如何改善制度,避免外籍生陷入綁債、黑工、留學陷阱? 選在5月3日「世界新聞自由日」

(World Press Freedom Day),《報導者》再推出全新系列《報導者事件簿》,完整收錄這個牽涉教育、外交、勞動、經濟等面向的跨領域議題,以報導漫畫轉譯真實事件,以深度調查探討背後的結構性原因,更多元解讀新聞。 ──編輯室報告── 關於《報導者事件簿》,我們的想像與期待 選在2022年5月3日世界新聞自由日,《報導者》推出《報導者事件簿》系列,收錄報導漫畫與深度調查專題。為什麼選擇以報導漫畫作為敲門磚?為什麼關注留學黑工的議題?《報導者》總編輯李雪莉以專文娓娓道來。 ──報導漫畫 Graphic Journalism── 困在隧道的

青春:在台烏干達學生的血淚故事 漫畫家柳廣成與《報導者》團隊合作,經閱讀大量訪談資料、反覆討論、拆解新聞事件後,以漫畫再現那些難以重現的黑工現場。所有內容皆取材改編自真人真事。 ──深度調查 In-Depth Investigation── 綁債.黑工.留學陷阱——失控的高教技職國際招生 耗時整整8個月,《報導者》深入採訪牽涉教育、外交、勞動、經濟等面向的「留學黑工」跨領域議題,在「深度調查」篇章裡,收錄完整文字報導與新聞攝影,記錄下台灣技職與高教政策下的重要事件。 ──新聞幕後 Story Behind the Story── 做調查

報導,沒寫出來的永遠比寫出的還多。 在這個篇章裡,調查報導團隊以問答的方式談談那些沒有在報導中呈現的感受和「看見」。漫畫家柳廣成也寫下自己面對這篇「創作以來難度最高的」報導漫畫時的心境。以及,還有新聞主角、烏干達學生們的親筆來信。 本書特色 ★ 獨立媒體《報導者》X漫畫家柳廣成 ★ 深度調查+報導漫畫+新聞攝影 ★ In-Depth Investigation:揭開那些被消失的真相 ★ Graphic Journalism:台灣媒體嘗試「報導漫畫」精彩力作 各界推薦 方念萱(政治大學新聞系副教授) 阮光

民(漫畫家) 孫友聯(台灣勞工陣線秘書長) 紙本分格(漫畫推廣與評論FB專頁) 張志祺(YouTube頻道「志祺七七」主持人、簡訊設計共同創辦人) 張季雅(漫畫家) 敏迪(Podcast頻道「敏迪選讀」主持人、國際新聞界的九天玄女) 黃珮珊(慢工文化總編輯) 葉丙成(台大教授) 詹怡宜 蔡淇華(作家、台中惠文高中老師) 蔡詩萍(作家、Hit Fm台北之音台長) 鄭心媚(金鐘編劇、資深記者) 鄭麗君(青平台基金會董事長、前文化部長) 藍祖蔚(國家電影及視聽文化中心董事長、資深影評人)

顧玉玲(作家、社運工作者) (以上推薦人依姓氏筆劃排序) 我第一回在網路上讀到漫畫家柳廣成設計的「困在隧道的青春:在台烏干達學生的血淚故事」漫畫報導時,那隻微張、下探的手掌、在真空中不住翻轉滑落的書本(封皮上有著The Book of Hope的字樣)在我腦中轟轟作響,整晚不休。 《報導者事件簿001:留學黑工》是一群以圖以文以攝影以報導漫畫(graphic journalism)形式還原真相的新聞工作者的嘗試。有聲音,如驚雷;《報導者》以圖將聲音還給失聲的人。────方念萱(政治大學新聞系副教授) 有一天,所有的事件都會成為故事。 而當

下的我們必須正視這些真實。────阮光民(漫畫家) 想成為一個更好的人,必須具備接受缺失、誠實改正的能力。《報導者》和《報導者事件簿》的存在,可以幫助我們成為更好的人。────張季雅(漫畫家) 真的好久沒看完那麼長的一篇報導!《報導者》的質素當然不容置疑,但有時候對我這種喜歡看圖多於看字的人,柳廣成的漫畫的確像一個沒有門檻的入口,一頁頁翻著,很快地了解了事情的大概,還有當事學生的困境和感受。隨後看文字報導,追蹤源頭、深入剖析,還有報導公開後的後續,都是一口氣看完!────紙本分格(漫畫推廣與評論FB專頁) 「強迫勞動」這個看似晦澀難懂的概念,除非

親身經歷,否則常讓人誤以為只是發生在他國的悲慘勞動處境。《報導者事件簿001:留學黑工》,透過扎實的深入文字報導,以及讓故事畫面躍然紙上的漫畫敘事,不僅讓讀者更瞭解烏干達學工事件的全貌,同時也提供社會一個清晰脈絡,深究這個問題背後的複雜結構。無疑,從ILO的各項指標,這就是一件強迫勞動事件,這本書提醒著我們,別再漠視這個問題的真實存在。────孫友聯(台灣勞工陣線秘書長) 講到深度報導,你的腦海是否浮出了一大堆的咬文嚼字,還有各種距離感的專業用語,讓人看了三行就想切換視窗呢?報導漫畫為深度報導找到了新的切入點,情境的鋪陳,讓人更能同理當事人的困境,也讓深度報導能夠進到大眾的眼簾

。非常推薦!────張志祺(YouTube頻道「志祺七七」主持人、簡訊設計共同創辦人) 當時在臉書上看到這份〈困在隧道的青春〉漫畫,我簡直不敢相信自己的眼睛。或許是我太過相信人性,每當在台灣街頭看見異國面孔,我總會自豪我們是個多元包容的社會,廣納各國職人學子。然而一切美好幻影在《報導者》這套報導後破滅。破滅是必要的,是一個多元社會掃除弊病的必經之路。《報導者》的存在宛如抗體,且這個抗體是自發的,不是因著什麼利益而生。很高興看見《報導者》再次幫我們揭露隱疾,接下來關於治癒和根除,就是我們的事了。────敏迪(Podcast頻道「敏迪選讀」主持人、國際新聞界的九天玄女)

留學黑工的問題幾年前在我的東南亞朋友圈中傳了一輪,沒有突破同溫層、事情也沒有被解決。《報導者》今年以重磅的專題報導、深度挖掘內幕,並且以其中一位烏干達籍當事人的主觀敘事做成漫畫,同步推出。當天,我的出版圈、藝術圈、東南亞圈、甚至其它領域的朋友大量地轉傳了這篇漫畫,輿論力量立刻促成修法討論。關注議題需要的是一個入口,好的敘事可以是吸流量、吸金的工具,也可以是改變社會的工具。不斷嘗試新載體的《報導者》,值得你的閱讀讓它走下去────黃珮珊(慢工文化總編輯) 很驚艷《報導者》以這種嶄新的方式傳遞新聞報導。透過圖像化、漫畫的形式,讓讀者更能進入事件當時的情境,同時也讓慣於圖像思考

的年輕世代,更能引起他們深入了解的興趣。新聞報導,因此而更深入人心、更有力量!────葉丙成(台大教授) 我們通常習慣了界線。所以記者們在既定路線中跑新聞、媒體在既定平台模式下呈現報導。很佩服《報導者》記者在聽到一個烏干達學生的故事後,跨越傳統採訪路線,在界線之間的灰色地帶推敲找到故事點出問題、團隊並跨越報導界線設法解決問題,最後,《報導者事件簿》嘗試報導漫畫,再以跨越媒體界線的不同形式說出易懂有感的故事。 感謝《報導者》提醒我們跨越界線的可貴,反而更能持守追求正義的媒體本質。────詹怡宜(記者、資深主播、節目主持人) 這是一本讓人心痛的書。

出版這本書需要勇氣,更需要智慧。 打開門窗,把陽光帶進黑暗的角落,相信是很多人選擇媒體工作的初衷,卻未必有機會在採訪中驗證自己的膽識與謀略,壓榨、剝削外籍學生的黑心事件以前只是電影中的素材,而且是30-40前的老舊議題,很難相信會在21世紀的台灣變型重現。《報導者》的血淚調查在柳廣成的畫筆下有如一部驚悚電影,會在你我心中留下一道刀疤,時時刻刻提醒你我 : 千萬不要變成那種我們嫌憎鄙視的人。────藍祖蔚( 國家電影及視聽文化中心董事長、資深影評人) 一直以來,《報導者》在堅持深度調查的同時,也不忘開拓更寬廣的傳播介面,既擅用新科技帶來的生產工具變革,也不放棄向文學、繪畫

借火,以出色的說故事能耐再現真實人生。《報導者事件簿001》不僅收錄「留學黑工」的文字、影像、數據分析等完整調查,兼及對後續發展的追蹤報導,還增加了報導漫畫的全新嘗試,並留下記者們及漫畫家的後台心聲,拉近新聞事件與讀者的距離,兼具延展性與開放性,十分動人。────顧玉玲(作家、社運工作者) 在圖書館任職二十餘年,發覺漫畫永遠是借閱率最高的書籍。成人或青少年,都能用愉悅的心情,以較短的時間,在圖像中,吸收體育、歷史、甚至科學的知識。 漫畫的力量,真的比文字更直接。在青少年不看新聞的年代,欣見《報導者》再創新猷,推出《報導者事件簿》,將2021年4月《報導者》揭露烏干達學生

在台的《綁債.黑工.留學陷阱》新聞事件,以漫畫的形式呈現。 圖像直指人心,帶我們跟著外籍生,走進出賣他們的教室, CNC車床工廠、隱形眼鏡廠。目睹他們一個個被台灣人出賣、挨餓、受傷、累倒。當下真的不敢再說,台灣最美麗的風景,是人。 是《報導者》的記者魂救了這批國際學生;是《報導者》勇於創新,將新聞事件推入漫畫年代。敬邀朋友們一起翻開《報導者事件簿》,一起「看」進問題,爾後試著修正,我們人性裡,正歪斜的線條。────蔡淇華(作家、台中惠文高中老師)

歐巴馬時期美中印戰略三角之研究(2009-2015)

為了解決美國簽證香港幾耐 的問題,作者許心妮 這樣論述:

歐巴馬上任之初的美國,深陷自九一一事件後反恐戰爭的泥沼,此外,加上自2008年受金融風暴影響,使其經濟不振與國力相對下滑,也因此掀起了國際秩序的新頁。國際關係一改傳統以西方為首的世界局勢,亞洲成為新的舞臺。 中國與印度,自受到蘇聯崩解的震撼,先後將國家發展重心自政治領域轉移到經濟領域,近年來逐漸在國際上發光發熱,兩個世界上人口最多的新興國家,在多年韜光養晦後趁勢崛起。其中,中國綜合國力的崛起更相對撼動著美國超強霸主之位。面對國際局勢的瞬息萬變,歐巴馬政府努力建立21世紀國際安全架構,隨著華府宣示重返亞洲,美國展開一系列戰略行動,透過外交、軍事、經濟、民主價值等,軟硬實力交替運用,以因應

區域崛起的中國。 美國與中國作為兩個超級大國,雙邊關係穩定與否無疑最能影響當今國際局勢。然而美中關係錯綜複雜,兩國間存在著結構性難解之矛盾,倡導合作的初衷也似乎被定型化的競逐態勢取代。而印度在美中較勁的態勢中扮演重要角色,印度的戰略佈局也對新時期的美中關係有相當程度的影響,尤其是近年來中國經濟成長出現停滯,印度的吸引力與影響力相對扶搖直上,已不可同日而語。在美中印三邊關係中,每一組雙邊關係(美中、中印、美印)都有其戰略意義,如何實現長期戰略穩定亦是美中印三方的重要課題。 作為世界上人口最多的第二大經濟體中國與世界上最大的民主國家印度,以及美國目前仍是全世界最強大的國家,在現今「一超

多強」的國際局勢下,「美國夢」、「中國夢」與「印度夢」在不同領導人的帶領下有著不同的走向,尤其中國的習近平與印度的莫迪,兩人皆展現出更加積極的企圖心,皆渴望在其任內能達成強權的「美夢」,中印之間的矛盾遂也形成美印戰略上的利益交匯點。本文即對美中印戰略三角之演進進行深入研究與探討。

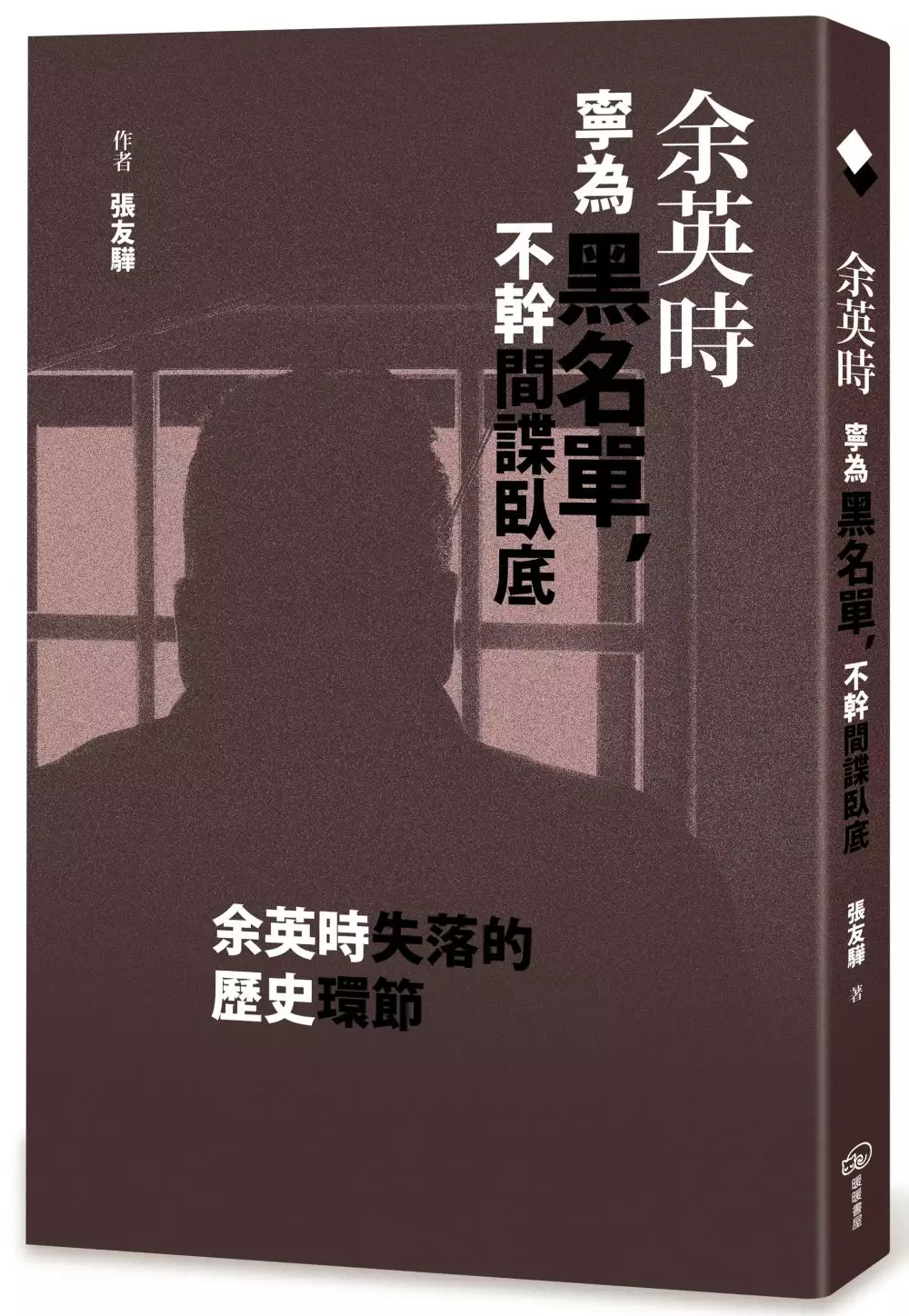

余英時寧為黑名單,不幹間諜臥底

為了解決美國簽證香港幾耐 的問題,作者張友驊 這樣論述:

余英時失落的歷史環節 重新認識余英時的多面性 ◆情報單位為何獵選二十五歲的余英時為高級臥底? ◆余英時被迫以「無國籍人士」身分赴美的原因何在? ◆余英時成為海外黑名單第一人,禁錮長達十六年,蔣經國為何解除? ◆余英時的黨政背景之複雜,出人想像之外。 ◆余英時如何寫〈反智論〉而一砲而紅? 余英時《回憶錄》寫香港篇幅幾近全書四分之一,絲毫不掩飾對香港「第三勢力」的溫情與諒解,卻對情治單位與他的接觸隻字不提。依據《回憶錄》中的斷點做歷史連結,可以發現許多駭人事實,本書即在找尋他「失落的歷史環節」,重新認識余英時

。 新亞書院所有碩士班學生中,唯他列入黑名單,走不出香港,進不了台灣,去不了美國,最後被迫以「無國籍人士」身分入美。他與情報單位之間的對弈,在學界極為罕見,難道沒有內情?況且時任教育部長張其昀、外交部長葉公超、國防部長俞大維,都是其父余協中、其師錢穆等人的朋友,卻幫不上忙,必然「事出有因」。余只說「文章賈禍」,理由似是而非。 當余踏上美國,情報單位密簽長達十六年的禁錮令,這段期間,余沒寫一個字論及國民黨與兩蔣,避開政治糾結。直到一九七一年,蔣經國主政才解除,為何選在這一年?因為費正清當時正在推動美中建交事務。余來台受到高度禮遇,透過余父舊識李煥牽線,認識

了瘂弦、劉國瑞、王惕吾、余紀忠等人,甚至與三軍大學校長余伯泉、副校長兼戰爭學院院長蔣緯國有往來。 禁制解除後,余的著作文章能廣為流傳,進而加封桂冠,使余獲選最年輕院士。若非當局釋出「善意」,余也無法在台灣找到盡情發揮的舞台。可惜他成名後「識人不明」,形成門閥勢力,作者點評:「只見其退,未見其進」。 推薦書評 ◆這頁隱蔽的個人私密史,如今卻為張友驊給揭底,對於全面瞭解余英時這位名滿華文世界的名流,有一定的參考價值。──盧建榮

兩岸關係的變與不變―台灣的國際生存空間案例分析(2000~2013)

為了解決美國簽證香港幾耐 的問題,作者蔡宗穎 這樣論述:

本論文是研究兩岸關係的變與不變―台灣的國際生存空間案例分析,主要是探討2000〜2013年陳水扁、馬英九兩任政府的大陸政策與兩岸關係的「互動」情形,並找出影響兩岸關係的關鍵因素―台灣內部政黨對兩岸關係的立場還有美國對台海兩岸的政策,都是影響兩岸互動關係發展的關鍵因素。除此之外,中國的因素也無法排除,而能夠影響台海情勢發展的就是大陸領導人的聲明與對台政策,亦即「胡錦濤」、「習近平」二人執政時期的對台政策、以及有關兩岸關係的對台聲明,都會對兩岸的互動關係造成影響,也是影響兩岸關係的關鍵因素之一。據此,筆者將從兩岸的互動情形及影響兩岸關係的關鍵因素來探討扁、馬兩任政府台灣參與的國際組織,檢視兩位總

統執政時期台灣國際空間的發展情形。本文認為,台灣的「外交關係」及「國際空間」都與兩岸互動關係之良窳有密切相關。最後,研究結果顯示,扁政府與馬政府的兩岸與外交政策皆未涉及改變台海現狀,僅在外交政策的「實踐」及外交「形象」之建構有別;在研究發現上,筆者是以國際政治的發展、兩岸在區域競合之發展與美中台三方互動等三面向來檢視台灣國際空間的變化情形,發現中共雖然堅持一個中國原則及建構一中框架對台灣的限制不變,然而台灣國際「活動」空間卻是有彈性的增減變化。另外,台灣內部對於兩岸問題的討論變得較為理性、務實,並且贊成與大陸發展經貿合作實現台灣貿易自由化,以達成與國際社會接軌的目標不變亦為本文重要的另一項發現

。

美國簽證香港幾耐的網路口碑排行榜

-

#1.【2023美國簽證】ESTA、商務、旅遊、學生簽證申請懶人包

至於「非移民簽證」則是提供給希望停留美國一段時間以達成特定目的的旅遊人士、商務人士、學生或專業工作者使用,常見之「非移民簽證」種類及適用對象請見下表說明,詳細之 ... 於 www.klook.com -

#2.[学生签证] 去香港蹲两周/弄美签的方案,可行吗?

请问,去香港蹲2周,办签证,这个方案可行吗?香港办美签快吗 ... 你搜索一下大陆去香港的签注有效期是多久,再搜索一下现在内地还能不能办新的签注。 於 www.1point3acres.com -

#3.【公幹及旅遊】2019年美國簽證攻略:過4關回答5大面試問題

大約一星期內,會由速遞人員將貼有美國簽證的護照送到你填寫的地址﹔你亦可在預約面試時於系統內直接選擇到順豐提取站取回護照,時間通常為面試翌日下午。 jobsDB向全港二 ... 於 hk.jobsdb.com -

#4.《發現》第120期: 旅遊10大危險國家 - 第 55 頁 - Google 圖書結果

由於政治上的因素,土耳其在近幾年成為恐怖組織的攻擊目標,尤以觀光大城伊斯坦堡最為 ... $499 起☆亞洲行程:美國訂較便宜 4-16 夜上海,日本,韓國,越南,廈門,北京,香港, ... 於 books.google.com.tw -

#5.全新MMPOWER World Mastercard - 恒生銀行 - Hang Seng Bank

全新MMPOWER World Mastercard讓你於網上簽賬及合資格自選簽賬類別消費專享5% +FUN Dollars,戲院信用卡優惠及演唱會優先訂票,立即申請! 於 www.hangseng.com -

#6.簽證- 美國駐港澳總領事館

你可致電852 5808 4666 (上午九時到下午五時,星期一至五)適用於香港及澳門。 若你在美國,請致電1-703-665-1986 (美國東岸標準時間,上午九時到下午五時)。 電子郵件 ... 於 hk.usconsulate.gov -

#7.【沖繩自由行】2023沖繩旅遊攻略!沖繩熱門景點美食

沖繩什麼時間去都可以,玩法不同,但還是可以區分成春夏和秋冬兩個區間。 春夏(4~9月):這時間海灘都正常開放,許多熱門海灘景點會有救生員和 ... 於 mimihan.tw -

#8.【美國簽證】美國旅遊簽證申請攻略6大申請步驟+費用+常見 ...

提起前往美國旅行,不少人第一時間想起的是手續繁複的美國簽證,持有香港特區護照的人士,需要申請美國旅遊簽證才可以入境美國,而當中準備文件較多, ... 於 www.sundaymore.com -

#9.登記「智方便」 - iAM Smart

流動登記隊及登記服務櫃位的位置 ... 以上資料適用於香港身份證的持有人,如你是領事團身份證的持有人,請按 以便跟進。 於 www.iamsmart.gov.hk -

#10.【2023香港自由行】四天三夜行程推薦花費!最夯香港旅遊景點

由香港九龍/ 太子直通澳門威尼斯人、新葡京、美高梅等各大酒店,免去托行李轉車之苦。價位和船票差不多,但營業時間較短,班次只到20:30,且若遇上塞車 ... 於 bobby.tw -

#11.「三顧領事館」才順利獲簽證申請美國簽證四大禁忌【附申請 ...

申請美國簽證必須是星期一至五的辦公時間,一經預約又不得更改,所以她只能特意請假再去申請。到第二次去辦理時,她又被指文件不充裕。 於 topick.hket.com -

#13.美國簽證一年往返可以去幾次,美國旅遊簽證多次往返 ... - 走四方

正常去美國旅行的人,沒有人會一年去很屢次旅行的,最多就3,4次,且停留時間也不是很長。重複的美國之行,或半年的人民之行,只是懷疑移民的傾向和很大的 ... 於 www.usitrip.com -

#14.[美國]申請美國旅遊簽證(下)---到領事館進行面談

由於香港不在美國的「豁免簽證計劃」內,所以我們到美國旅遊要先申請簽證 ... 前一篇文章[美國]申請美國旅遊簽證(上)---網上填表、繳費及預約面談時間 ... 於 kaitimy.pixnet.net -

#15.【韓國退稅攻略Tax Refund】2023退稅方式規定、流程步驟

香港 · 澳門 · 上海 · 蘇州 ... 等,近年韓國退稅方式雖曾改動幾次,但主要是更便利的優化,流程跟概念大同小異,下面就來看 ... 韓國退稅退幾% 呢? 於 rainieis.tw -

#16.為什麼簽證只給一年期申請美國簽證越來越難了?

最近朋友邀約想去美國旅遊一趟,所以他就找了個旅行社去辦赴美旅遊簽證。他按著旅行社的要求,帶著十幾本房產證和車主證到領事館面談,但是面談官只是問了 ... 於 www.ffccimmi.com -

#17.星島日報: 即時、日報、專欄

紅隧往香港入口私家車自炒四輪朝天男女棄車不顧而去. 5分鐘前 ; 天文台|今日大致多雲 稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴. 1小時前 ; 公屋首派即中「樓王」竟放棄!「炫富」自稱嫌太 ... 於 std.stheadline.com -

#18.《發現》第94期: 90後配資公司老闆捲款3億跑路

$888 北京,韓國,日本 4-6 夜香港,台灣,廈門、,日本 4-5 夜中國行!$0 起 BREAKAWAY 新船早定多省特廉機票,代辦簽證/公證紐約開船 14 萬 4 千頓☆巴哈馬、佛州 7 夜☆東 ... 於 books.google.com.tw -

#19.[簽證攻略] 美國Visa 簽證懶人包 - FlyOutHK

不過,你如果冇咁多時間,都可以save起黎慢慢填,然後於另一時間再次登入繼續填寫。 現在可以於網上用信用卡繳交簽證費用USD160。 記住要填入住酒店地址及 ... 於 flyouthk.com -

#20.【美國】 申請美國簽證懶人包 - TravelBAG

這份表格的內容相當多,因此請預留時間。不過,你可以save儲存的,因此亦可中途暫停填寫,然後於另一時間再次登入繼續填寫。 信用卡,現在可以 ... 於 www.travelbaghk.com -

#21.有沒有人申請過美國簽證? 要等幾耐先有? - 自由講場 - 親子王國

成功的申請人必須到香港郵政(位於非移民簽證處大堂)辦理郵遞付費手續。簽證簽發後,所有的簽證將由香港郵政局郵寄給申請人。郵寄時間需要三至四個工作天 ... 於 www.baby-kingdom.com -

#22.美國簽證Visa香港最佳攻略教學 失敗過不用怕因為我也試過

本人申請失敗過後更知道當中要點,希望影片可以幫到大家! 美國簽證 官網:http://www.ustraveldocs.com/hk_zh/hk-niv-visaapply.asp 填DS-160 ... 於 www.youtube.com -

#23.【美國遊】在香港如何申請美國簽證(下)面試篇How to apply ...

大家記得一定要將網上的申請美國簽證預約紙列印出來+照片+護照及工作證明交給櫃枱人員。 最早的預約時間大約是8:00-8:30,因為我的上班時間是十時,剛好不用請假就可以辦 ... 於 www.thebeediaryy.com -

#24.出國要帶什麼?行李清單檢查表、隨身行李限制:要帶身分證嗎

太久沒出國真的會忘東忘西,千萬不要到了機場後,才發現忘記帶重要證件又得浪費時間,甚至錯過班機!出國後,你的護照就等於是身分證,必須隨身攜帶,不過 ... 於 www.elle.com -

#25.分店服務 - FOTOMAX

SHOP SERVICESSHOP SERVICES ; 數碼影像服務. 菲林沖印; 相片索引 ; 文書處理網絡. 影印服務; 輸出服務 ; 證件相服務 · 香港(特區護照); 中國(中國簽證) ; 專業沖晒服務. 於 www.fotomax.com -

#26.西班牙- 維基百科,自由的百科全書

之後在法國等國家的扶植下,伊比利北部出現了幾個基督教王國,其中主要是萊昂、卡 ... 波旁王朝的統治者曾努力的復興該國家,並取得了一些成功,這種成功在對美國獨立 ... 於 zh.wikipedia.org -

#27.【美國簽證】討論區 - Facebook

面試的時間表已去到2025年,到時會過不了嗎? 人在溫哥華,發現這裡跟之前幫父母辦差很多, 在香港辦時直接填表,即時線上繳費,隔幾 ... 於 www.facebook.com -

#28.香港护照申请美国签证好通过吗 - 中信银行

不太好通过的美签申请人们都想知道怎么申请能提高通过的概率。出境国家驻华大使馆对签证的要求并不是一成不变的因此了解香港护照申请美国签证好通过吗 ... 於 www.citicbank.com -

#29.美國旅遊簽證申請懶人包6步完成& 文件準備& 常見問題

簽證 持續時間並非決定你可以在美國合法逗留的時間長短;只有美國海關及邊防局官員可以在你抵達美國時作出有關決定。 美國總領事館香港及澳門. 地址:香港 ... 於 hktravelnow.yahoo.com -

#30.香港申请美国签证需要提前多久预约? - 留美规划帝

香港美国签证 预约时间:香港申请美国签证需要提前多久预约? 申请美国签证是一个繁琐的过程,需要准备丰富的材料、填写复杂的表格、排队等候面试。 於 www.usplanking.com -

#31.搜索结果_香港人的美国签证有效期是多少 - 百度知道

香港 人还是比较好办的而且以后签证过期续签也方便问题十:香港人持有香港护照去欧洲需要办理签... 2023-01-19 显卡吧vwWW 1. 美国签证有效期一般是多久. 於 zhidao.baidu.com -

#32.十年有效往返的美國簽證!你確定不在香港把它辦了? - 人人焦點

美國 旅遊現在是國內小夥伴和很多家庭的必須,但是經常有小夥伴搞不清楚我的簽證什麼時候到期?我必須有效期之內回來嗎?入境能待多長時間?·······等等 ... 於 ppfocus.com -

#33.香港(上環)< > 澳門(氹仔) | 金光飛航 - Cotai Water Jet

出發時間. 7:30 8:30 9:30 10:30 11:00 11:30 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 17:00 18:00 19:00 20:00 2100 23:00. 票價. 平日, 週末及假日, 夜航. 港幣. 於 m.cotaiwaterjet.com -

#34.【美國簽證】2021美國簽證申請6步教學,填表面試攻略

申請最常見的商務/旅客簽證,由遞交申請到領取簽證大約需時10天。 美國簽證有效期? 美國簽證有效期一般為10年, ... 於 hk.trip.com -

#35.簽證類別、停留時間、費用-

簽證 類別、停留時間、費用 · Long-Term Resident (LTR) Visa 長期居留簽證 · 單次觀光簽證(Tourist Visa - TR) · Non-immigrant 'IB' 及'O' (IB之配偶及子女) · Non-immigrant- ... 於 tteo.thaiembassy.org -

#36.2023 旅遊日本入境最新規定:簽證辦理、Visit Japan Web

所以若之前打的是高端疫苗的旅客,現在也可以入境日本放心遊玩! 《Visit Japan Web》入境日本前入境流程&所需文件. 在日本停留時間也可以使用《Visit ... 於 www.callcarbar.com.tw -

#37.在香港申请美国签证的经历 - 知乎专栏

预约的时间是11:00,我提早了一个小时到。六月的香港,闷热潮湿,排队等签的大厅没有空调,几个大摇扇,香港的童鞋脑补一下这种 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#38.完整一步步分享!美國簽證申請經驗 - OHChance 旅遊誌

4月我出差美国過境波士顿被自助過境機打了一過红色的大X,分流到排一條比較長的隊,移民官問了多條問题,查询了我是否曾经有綠卡,最后只给了我二星期的留美時間……之前我们 ... 於 ohchance.info -

#39.內地女美國簽證被拒發老脾小紅書爆被官員問5條問題 - 經濟一週

現時申請美國簽證的辦理時間通常是三個工作天,特殊個案的處理時間可能會因個人情況及其他特別需求有異。所有申請都會盡可能有效率地處理, ... 於 www.edigest.hk -

#40.10年有效美國簽證≠可隨意在美逗留 - 香港移民

實際上,該簽證的中國持有人每次赴美停留時間通常從1天到180天不等,最終決定權在美國海關與邊境保護局。停留時間的長短主要基於入境者赴美的目的。專家表示,被拒絕入境的 ... 於 www.requs.hk -

#41.【峇里島自由行攻略】如何安排規劃5天4夜環島峇里島旅遊行程

這次的峇里島五天四夜自由行行程雖說相當順利圓滿,但由於不熟悉峇里島(巴厘島/巴里島),且沒有訂到想要的住宿地點,所以在交通上有一些些浪費時間,也 ... 於 www.bring-you.info -

#42.香港往返澳門交通方式一覽!包括金巴、港澳快線 - Flyday.hk

不過要留意呢個價錢未包括自行去香港口岸嘅交通費用,以及到達澳門後由澳門口岸出返市區嘅車費。 預訂金巴 · 金巴班次時間表. ▽港珠澳大橋穿梭巴士(金巴) ... 於 flyday.hk -

#43.《發現》第109期: 抄底房產哪裡最划算? - 第 55 頁 - Google 圖書結果

特廉機票,代辦簽證/公證江南/黃山 9 天$49/99 七彩雲南 7-8 天. ... $686 起☆亞洲行程:美國訂較便宜 4-16 夜上海,日本,韓國,越南,廈門,北京,香港,台灣(訂郵輪, ... 於 books.google.com.tw -

#44.選位- 長榮航空| 台灣(繁體中文) - EVA Air

基於班機運航、保安之需要,長榮航空/立榮航空保留在任何時間指定旅客座位或重新分配座位之權利。 關於長榮航空. 於 booking.evaair.com -

#45.遺產承辦處 - 香港司法機構

法律並無限制授予書的申請須於死者去世後何時提出,所以理論上死者去世後任何時間你都可以申請授予書。但是,你應在相關指明表格上向法院解釋為何延遲提出申請。 第十部分 ... 於 www.judiciary.hk -

#46.遊日旅客消費額排行榜公開!香港只排第5位 ... - Etnet.com.hk

2023年十大最強護照排名!日本護照榜首地位不保?no.1國家有192個免簽證地方!香港特區護照排第幾? 於 www.etnet.com.hk -

#47.【遊記‧美國】香港人首次申請美國簽證‧網上預約篇

準備事項:證件相x 1 (詳細規格)、特區護照、公司信(必要)、工作證明(如強積金、稅單等等)、身份證簽證有效年期:一般為10年,有些人只批5年,或不被批准,需由面試 ... 於 www.commatravel.com -

#48.想搞美國visa 跪求整過美國簽證人入| LIHKG 討論區

我係學生同朋友去會唔會好大機會唔批同埋唔知宜家申請要排幾耐先可以面試? ... 左幾次十年visa 有穩定收入) 同埋自己學校programme未完會翻香港繼續 ... 於 lihkg.com -

#49.外國人申請辦理或展延補發外僑居留證或居留原因變更送件須知

一、外國人持有效居留簽證之有效護照或旅行證件,經內政部移民署查驗許可 ... 七、委託書:委託他人代為送件者,應附委託書;人在國外、香港及澳門或 ... 於 www.immigration.gov.tw -

#50.【美國簽證全攻略】旅遊簽懶人必備!詳細步驟、面試技巧

A:目前等候美國旅遊簽証的面談是16天,簽證的處理時間通常是2個工作天,特殊個案的處理時間可能會因個人情況及其他特別需求有異。 Q4:簽證通過就代表 ... 於 blog.airbare.com.hk -

#51.美國簽證續簽攻略 - AM730

於是返嚟再搵,原來申請表格之外,要往另外一個香港網址繳費,其實根本不用去7-11,可以網上付款,但是付費後,沒有收據顯示,只有一個簡單的收據號碼送到 ... 於 www.am730.com.hk -

#52.香港申请美国签证时间 - 抖音

您在查找“香港申请美国签证”吗?抖音短视频,帮你找到更多精彩视频内容!让每一个人看见并连接更大的世界,让现实生活更美好。 於 www.douyin.com -

#53.冰鑑春秋:認知作戰?自導自演? - 東方日報

更有趣的是,從疫情以來,每次民進黨所謂的謠言與認知作戰,幾乎都有類似狀況,甚至還有網軍發動攻擊比網絡文章貼出時間還早的情況出現,這到底是誰在認知 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#54.美國簽證VISA 2023申請攻略|簡易網上申請及預約方法 - 香港01

美國簽證 2023申請美國簽證|到美國工作或旅行,最令人頭痛的必定是申請美國簽證,單是在網上填寫資料也花費約兩小時。記者最近申請美國商務及 ... 於 www.hk01.com -

#55.島嶼無戰事2︰難以迴避的價值抉擇 - 第 2 卷 - Google 圖書結果

此一事件,再加上愈來愈多台灣民眾被香港拒發簽證,清楚顯示在「一國兩制」下的香港 ... 一些非邦交國的支持,包括美國,但每一年爭取參加這些組織的年度大會都鎩羽而歸。 於 books.google.com.tw -

#56.美國旅遊簽證申請攻略|6大步驟全教學|附費用+常見問題

目前等候美國旅遊簽證的面談是16天,簽證的處理時間通常是2個工作天,特殊個案的處理時間可能會因個人情況及其他特別需求有異。 4. 可以更改已預約的面談 ... 於 www.gotrip.hk -

#57.【美國簽證】最新港人US簽證申請全攻略!6個步驟教學

步驟1:確定簽證類別 · 步驟2:填寫 DS-160 表格 · 步驟3:支付簽證費 · 步驟4:預約面談時間. i) 護照號碼; ii) 簽證申請繳費收據上的編號。 iii) DS-160 ... 於 blog.tutorcircle.hk -

#58.香港特別行政區護照免簽證或落地簽證情況一覧表 - 入境事務處

香港 特別行政區護照在全球有效,現時已有168個國家和地區給予香港特別行政區護照持有人免簽證或落地簽證安排。但請注意,旅客在抵達這些國家時,仍須得到當地出入境 ... 於 www.immd.gov.hk -

#59.申請美國簽證| 預約等候時間- 香港及澳門 - USTravelDocs

簽證 辦理時間 ... 即使簽證的處理時間通常是三個工作天,特殊個案的處理時間可能會因個人情況及其他特別需求有異。 目前等候時間及可供預約 ... 於 www.ustraveldocs.com -

#60.申請美國簽證教學:流程、文件、費用- Wise

但要注意,使用免面談並不保證發出簽證。在某些情況下,領事館仍可能要求申請人親臨面談。預約面談的等候時間因各地的領事館而異,美國駐香港 ... 於 wise.com -

#61.日本| 世界新聞網

搜尋日本共找到10213 篇新聞,即時且正確地提供最貼近全球華人需求,與最深入詳盡的新聞與深度分析,讓您和美國與世界發生的要事無限暢通!最新發佈日本: 漢庭頓圖書 ... 於 www.worldjournal.com -

#62.美國簽證有效期多久? - 雅瑪知識

不同國家或地區的美國使領館或同一領事館的不同領事,對簽證的有效期或入境次數都有極大的酌處權。香港的居民較容易申請1~5年、多次入境有效的B-2簽證,中國內地居民 ... 於 www.yamab2b.com -

#63.大約要幾耐拎得返護照(美國簽證面試批左)(頁1) - 香港討論區

有冇朋友最近申請美國旅遊visa? 請問appointment後等左幾日可以去pickup呢passport? 我星期一面試,但星期六要飛加拿大然後去美國。怕冇護照出境。 謝謝 ... 於 www.discuss.com.hk -

#64.日企超頭痛!台積電熊本廠員工時薪驚人當地民眾反應曝光 - 財訊

晶圓代工龍頭廠台積電攜手SONY半導體解決方案公司在日本熊本設立12吋晶圓廠,預計今年9月完工,明年12月啟動生產,生產包含22/28奈米製程, ... 於 www.wealth.com.tw -

#65.2023在香港申请美国签证攻略(条件+办理流程+时间+所需材料 ...

多久可以拿到美国签证呢?近期计划从香港前往美国需要办理签证的小伙伴们,这篇超全香港申请美国签证指南不要错过哦,不仅包括申请美国签证该如何预约 ... 於 www.extrabux.com -

#66.【美國Visa】實測香港一星期內極速獲發美國旅遊簽證 - Midtones

終極懶人包:要計算現時最快獲發時間,可以在此查詢你所在地區的等候面談的時間,加上約三個工作天(最少一天)處理簽證的時間,以下是首次申請美國 ... 於 www.babyduntalk.com -

#67.長汎假期_長榮航空直營:團體旅遊、自由行、國際機票、企業 ...

全方位旅遊規劃:國內外團體旅遊輕鬆成團選擇多、全球機票自由行線上預訂好便利、企業差旅獎勵旅遊、票券當地遊、立榮假期/長榮假期總代理、高鐵假期、入境旅遊等各項 ... 於 www.everfuntravel.com -

#68.分享我在英國美國簽証!結果是失敗 - U Blog

申請ds160,再去美簽官網申請帳號約時間。 在網上申請,要填個人資料,同去美國地址,因為我是打算一個女仔去,我美國contact. person ... 於 blog.ulifestyle.com.hk -

#69.最新簽證申請受理調整的通知 - 中国签证申请服务中心

香港 中國簽證申請服務中心(以下簡稱“中心”)已恢复正常對外營業。申請人完成在線填寫簽證申請表後,可通過中心網站預約並按約定時間到中心遞交相關申請材料,未經在線填 ... 於 www.visaforchina.cn -

#70.旅遊萬全保| 旅遊保險- 香港滙豐 - HSBC HK

每次當您計劃出門旅遊時,「旅遊萬全保」都會為您和您的家人及親友提供保障,直至您們盡興而返。「旅遊萬全保」讓您每個旅程都輕鬆無憂,其全面的承保範圍包括意外 ... 於 www.hsbc.com.hk -

#71.【機場報到登機教學】5種報到方式、登機流程,一篇就搞定!

然而,飛往美國的航班安檢程序較為繁瑣,因此美國航線需要預留3小時。 ... 除了護照以外,出發前要還要備妥入境國家所要求的證件,例如簽證及檢疫 ... 於 www.funtime.com.tw -

#72.【美國簽證】申請美國旅遊簽證要求及注意事項哪類人士無需繳 ...

最快可供預約面試時間為繳費日後約2-3星期(所以小編建議你在出發日期前1-2個月開始申請美國簽證~) · 由於疫情關係,美國政府宣布由2023年1月5日起,所有 ... 於 www.kkday.com -

#73.無犯罪紀錄證明書(CNCC) - 香港警務處

為任何其他目的而要求簽發「無犯罪紀錄證明書」的申請將不予以受理。 最新消息. 本辦事處為公眾人仕免費提供之指紋捺印服務,市民須於預約時間至少一日前 ... 於 www.police.gov.hk -

#74.出發手續-桃園國際機場

簽證 * 美國免簽專區 *; 前往機場. 02 前往機場. 請注意旅客應於航班起飛前2-3個小時,向所搭乘之航空公司報到櫃檯辦理完成報到手續;最遲完成報到時間請以旅客所搭乘 ... 於 www.taoyuan-airport.com -

#75.Canadim: Canadian Immigration Visa & Citizenship, Free ...

Free assessment to determine if you qualify for Canadian immigration. Canada immigration lawyer Renaud Dery will assess your Canadian visa options. 於 www.canadim.com -

#76.TechNews 科技新報| 市場和業內人士關心的趨勢、內幕與新聞

數位孿生於智慧製造之應用 · 全球環保意識抬頭,綠色雲端運算受產業重視 · 歷經三十年調查,哈佛大學研究顯示攝取橄欖油有助降低失智死亡風險 · ChatGPT 每答20 題需喝500 ... 於 technews.tw -

#77.總統視導漢光演習盼強化各項防護演練提升耐災韌性

(中央社記者溫貴香台北26日電)總統蔡英文今天至桃園煉油廠視導漢光39號演習後表示,關鍵基礎設施和國家安全、民生需求息息相關,要持續強化各項防護 ... 於 news.cts.com.tw -

#78.最全港漂签证攻略|美国 - 北美生活引擎

美国签证 和其他国家签证有所不同的是,准备好所有材料后,需要本人亲自到美国驻香港总领事馆面签。 第一步. 准备材料. ① 护照. 原件及复印件. 於 posts.careerengine.us -

#79.國際機票:全球機票網路訂位,查詢航班有位最低價 - 可樂旅遊

抽香港免費來回機票 · 長榮全航線優惠中! 阿聯酋夏日多重優惠 · 華航邀你歡慶88節 · 搭聯航抽哩程大獎. 國內外機票. 廉價航空; 國內機票; 有位低價 HOT. 來回; 單程 於 www.colatour.com.tw -

#80.遺失身份證及香港特區旅行證件應怎麼辦 - GovHK

若你遺失香港身份證,你必須在14天內向任何一間人事登記辦事處報失並申請補領新證。 各人事登記辦事處都設有配額制度。為節省時間,你可致電(852) 2598 0888透過電話預約 ... 於 www.gov.hk -

#81.《發現》第98期: 審判郭美美,再現卑鄙和下流 - 第 55 頁 - Google 圖書結果

我記得,曾經從東到西乘火車穿越美國,在拉斯維加斯小憩。我這裡說的可不是內華達的 ... $0 起 BREAKAWAY 特廉機票,代辦簽證/公證江南/黃山 9 天$49/99 七彩雲南 7-8 天. 於 books.google.com.tw -

#82.入台證申請︱台灣簽證三大方法!網上及落地申請時間

MoneyHero整理三種申請方法攻略,包括:網簽、雲端申請及落地簽證, ... 護照)及回鄉證(大陸出生者適用) ,且未持有其他國家護照之香港永久居民。 於 www.moneyhero.com.hk -

#83.曾经持大陆护照获得了美国十年签证,现在移民并持有香港护照

要的,移民并持有香港护照后,旧的内地护照已作废,上面的美国十年签证也会跟着失效,所以您须使用香港护照重新申请签证。建议香港护照的申请人前往 ... 於 www.meiguo-qianzheng.com -

#84.[kitb玩美國] 香港特區護照:美國簽證辦理流程與心得分享

你需要application id和先繳付約$1,200簽證費用,如果有信用卡的話,在網上付款即可。沒有信用卡才需要去便利店付款。 第三步:面談 好不容易約好面談時間 ... 於 misskitb.blogspot.com -

#85.《發現》第108期: 明鏡禁書電子化 避開海關搜查

$686 起☆亞洲行程:美國訂較便宜 4-16 夜上海,日本,韓國,越南,廈門,北京,香港,台灣(訂郵輪,送中國遊)新船紐約開船 14 萬 4 千頓特廉機票,代辦簽證/公證江南/黃山 9 ... 於 books.google.com.tw -

#86.【美國】香港人申請美國簽證需要留意的重點 - 石先生

填寫有關的表格需時,請預留半天至一天的時間。 填寫中途可以離開並儲存資料,留待二次填寫。 面見領事成功獲得後,需要把護照保存在美國領事館3 ... 於 stoneip.info -

#87.大脫鉤:中國是文明海洋中的孤島 - Google 圖書結果

他提及香港和白俄羅斯人民正在進行的民主抗爭,表示做為民主國家的捷克將與世界各地反抗 ... 皮哈直接斥責王毅「go to hell」,跟美國議員羅斯此前罵中國為「Nuts」有 ... 於 books.google.com.tw -

#88.【美國】香港人申請美國簽證需要留意的重點 - LINE TODAY

Stone IP 石先生部落 · 填寫有關的表格需時,請預留半天至一天的時間。 填寫中途可以離開並儲存資料,留待二次填寫。 · 領事館內禁止使用一切用品,包括手機 ... 於 today.line.me -

#89.【首次申請US Visa】沒想像複雜的美國簽證(下):面試篇

如網上所講,面試不是在房間一對一的,倒像銀行一個個counter,在室外這些第一關的counter 我所見基本都是香港人,用廣東話對答,問了幾條簡單問題就指示 ... 於 cconvoyage.com -

#90.網上預辦登機| 辦理登機手續 - Cathay Pacific

機場資訊 護照與簽證 最新旅遊提示 「寰宇一家」 航班延誤及取消 無縫旅程連繫全球 ... 2023年7月13日16:15香港時間(GMT+8) ... 2023年6月27日10:45香港時間(GMT+8). 於 www.cathaypacific.com