福爾摩沙守護者的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐玉富,徐苑菁寫的 臺灣天然漆百年史 和李敏勇的 戰後台灣現代詩風景2:多面向的詩情與詩想都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【圖書】福爾摩沙的守護者也說明:【圖書】福爾摩沙的守護者. content-3-4 《福爾摩沙的守護者》. 鍾煊作;南投縣鹿谷鄉: 鍾煊,2019. 文/mercury. 轉型正義為社會在民主轉型之後,對過去威權獨裁體制的 ...

這兩本書分別來自世界客家出版社 和九歌所出版 。

台灣神學研究學院 神學研究道學碩士班 蔡約拿所指導 何麗花的 一個地方教會的發展史:以艋舺地區美援救濟站蛻變為信愛長老教會為例 (2021),提出福爾摩沙守護者關鍵因素是什麼,來自於台灣基督長老教會、美援、長老會宣教目標及策略事工、社會工作、社區宣教。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學系 王右君所指導 林晏平的 自我述說與受害者再現:以台灣環境紀錄片為考察對象 (2021),提出因為有 環境紀錄片、自我述說、再現、情感、影像符號學的重點而找出了 福爾摩沙守護者的解答。

最後網站福爾摩沙守護者-山林篇第49集|綜藝- 舒夢蘭聚焦世界全紀錄則補充:簡介. 自2011年開始,便以地球環保、人道關懷與人類文明生活為主題,遠赴世界各地進行深度採訪報導,傳遞全球化宏觀視野與生態關懷的教育理念、拓展 ...

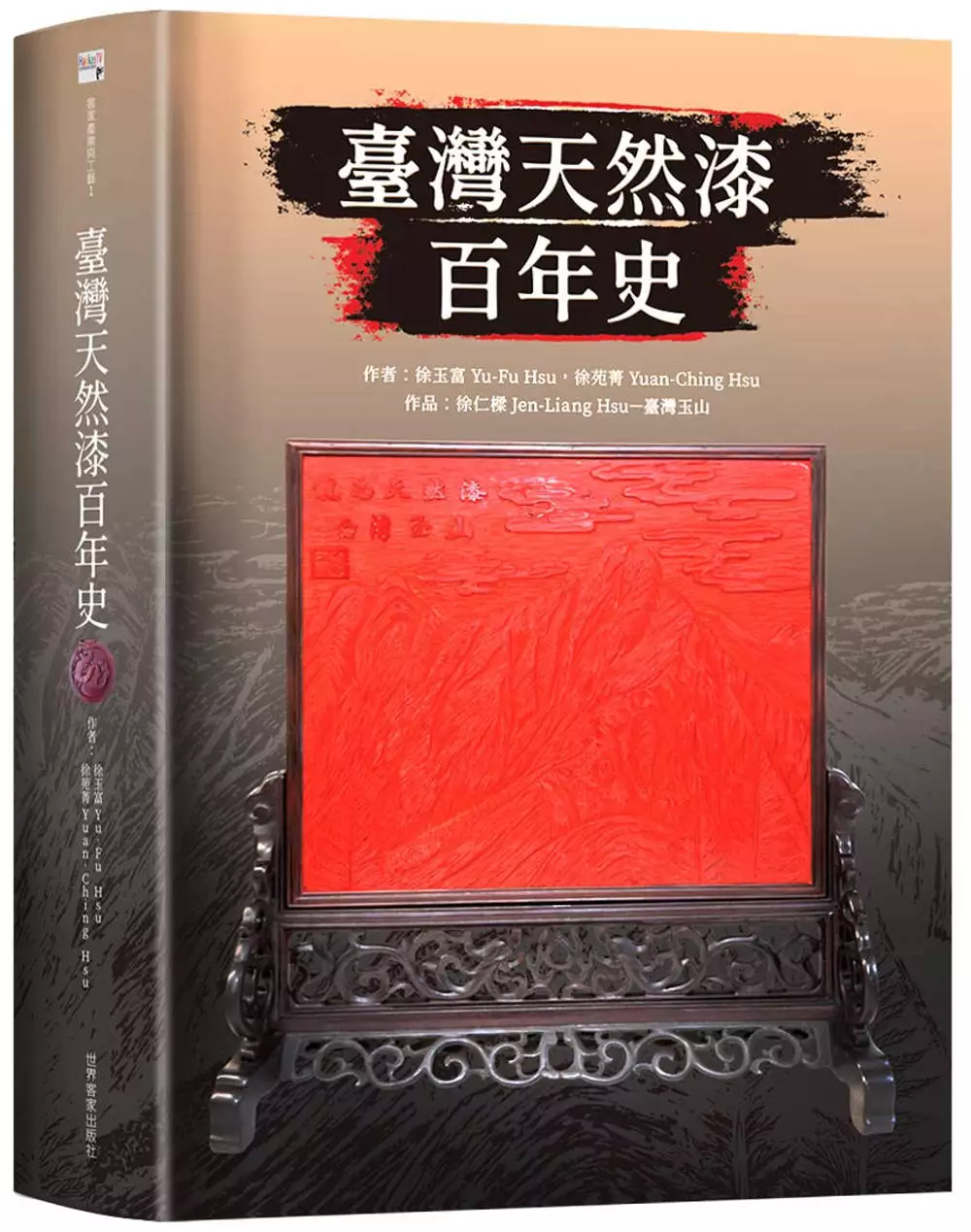

臺灣天然漆百年史

為了解決福爾摩沙守護者 的問題,作者徐玉富,徐苑菁 這樣論述:

「天然漆」日據時期曾為臺灣外銷創造產值,尤其曾大量外銷日本,南投是主要產地,客家人更是開墾天然漆特色產業的主力,曾創造了當時的繁盛與榮景。 時至今日,位於埔里當地的「龍南天然漆博物館」,仍保存當時天然漆的製作器具、相關文物和漆器藝術品,館長徐玉富先生與徐苑菁父女更共同出版了《臺灣天然漆百年史》一書,該書除了將「天然漆」在將臺灣的開發、種植、造林、製作和外銷歷史沿革與發展,做詳細敘述外,並對天然漆的特性,藝術創作,物件都做了詳實寫照,探索精采的百年臺灣天然漆藝術與文化必讀史資料。 該書對始自臺灣800多年前雅美(達悟)族漆拼板舟以來,天然漆樹及東臺原住民族、清

治時期漆產業(1683~1895年)、日治時期漆產業(1895~1945年)、臺灣煉漆廠、臺灣漆文化的推進;從清治時代的大稻埕漆產業與福爾摩沙台灣茶漆器茶箱風靡歐美、日治時代華麗精緻的臺灣火車漆工藝、臺灣最宏偉壯麗的漆藝、總統府舉辦盛大的臺灣博覽會展覽臺灣漆器、大正6年(1917)以來開創臺灣漆樹種植與天然漆產業史之新頁,「臺灣國產漆」外銷全世界,為臺灣創造了驚人龐大的經濟效益並深具客家特色與歷史文化價值,更對天然漆的主要成分及其作用,採漆故事與徐館長家族漆業發展史等做了全面性深入的探討,是一部臺灣史的百科全書。 「臺灣漆史」即「臺灣史」,「臺灣漆Taiwan Lacquer」全面深刻的

影響著每一位臺灣人,身為臺灣人的您,絕對不能錯過!

福爾摩沙守護者進入發燒排行的影片

《重生》

是由「鐵四帝文化藝術創意團隊」帶領台灣北中南部三間知名兒童街舞教室「動手動腳舞團」、「SoulBrat-索布雷特舞團」、「Monsda 萌世代舞蹈學苑」共37位舞者,秉持著「愛,舞所不在」的精神,在藝人安妮、北港朝天宮、麥寮拱範宮、屏東演藝廳大力支持下,所完成的新舊世紀融合的「台灣廟宇文化街舞作品」。

●[作品引言]─

《傳承》是上一輩交接下一輩

《重生》是下一輩點亮上一輩

舞蹈是我們的信仰,T-POP是我們向天裊裊升起的輕煙,

願我們以《傳承》後的《重生》,舞動心中正氣,舞出身外凌人;

願台灣文化做我們腳前的燈與路上的光;

願台灣文化傳承後的重生,不致滅亡,返得永生。

●[核心理念]─

台南白龍庵是台灣家將的發源地,家將文化在台灣是具百年歷史的信仰智慧結晶。鐵四帝以「傳統支撐潮流;潮流推動傳統」為念,將「街舞藝術」融合「八家將民俗技藝」,研發自創Jia-Jiang Street Dance為點燃台灣魂X流動寶島血X喚醒愛國使命感。在自我認同之餘,將台灣黃金價值發揮到最大,讓其光亮照耀世界各地,並反射進人們心中永久長存。

●[作品意象]─

「重生」意味著在環境中產生新生命,以更好的自己生活在這環境之下,也憑著自己的新生命,帶來對這環境更好的新影響。「以環境推動生命,以生命創造環境」為作品意象,願我們都能懷著台灣文化對我們的養育之恩,以更善美的新生命種籽回饋土地,創造更閃亮迷人的福爾摩沙。

●[影片內容]─

影片開頭以外國人視角,帶領大家以無限好奇心探索台灣文化神秘面貌,引觀眾發現家將文化這塊稀世珍寶。為台灣祈福時,腦海預見許多舞者們小小身軀卻有著一股強大的新生命力。開眼回到現實,只見《傳承》真的以創新的理念匯集了兒童、青少年、成年人,在北港朝天宮、麥寮拱範宮這樣歷史悠久的百年古蹟廟宇前,新舊結合創造出台灣原創街舞 "Jia-Jiang Street Dance"。以堅毅與單純的台灣精神,完整體現出台灣文化精隨,也傳承著守護祈福、消災解厄的百年文化智慧。

動手動腳舞團:https://goo.gl/ACZmrL

SoulBrat-索布雷特舞團:https://goo.gl/bFDcFk

Monsda 萌世代舞蹈學苑:https://goo.gl/Y9ZwpB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

鐵四帝文化藝術創意團隊‖T.S.D Hip Hop Crew

◽官方網站:https://tsdhiphop.weebly.com/

◽Youtube頻道:https://goo.gl/s2VqZ5

◽Facebook:https://goo.gl/yg1SBC

◽Instagram:https://www.instagram.com/t.s.d_crew

◽舞步教學:https://goo.gl/cgcFi7

◽家將街舞百科:https://goo.gl/w5Rfq9

◽Youtube高清HD: https://youtu.be/25-5Jr0LazI

一個地方教會的發展史:以艋舺地區美援救濟站蛻變為信愛長老教會為例

為了解決福爾摩沙守護者 的問題,作者何麗花 這樣論述:

本篇論文是研究者對一個受到援助的福音中心,在那艱困的大環境下一步步走過來,接受台灣基督教福利會救助,後又得台灣基督長老教會於 1954 年「設教百週年紀念教會倍加運動」中的全力傳道設教奉獻。「信愛之家」福音中心於 1956 年蒙母會台北市建成教會的協助進入長老會台北中會,1同時派遣宣道師張壽負責牧養教會。 信愛教會在環境簡陋、教勢弱小、長執同工會友們信仰生活及態度待教導時,無法長時間留住傳道人,故曾經有一段「無牧者時期」;又因為教會一切制度(特別是財務管理方面)未臻完備,教會財產竟三次被掏空,因而影響會友們的出走和奉獻意願的低落。 直到現任吳千住牧師於 1996 年 8 月受總會

傳道委員會派駐信愛教會擔任傳道師開始,得到部分未因掏空事件影響而失去信心的信徒同心,與吳千住傳道師繼續同工,一起守護信愛教會,參與關懷、探訪、維持主日早、晚的兩場禮拜,以及週間的禱告會。1999 年吳千住傳道師在信愛教會受封為牧師,除了牧養信徒及宣教外,持續改革行政事務及財務管理制度,並依台北中會會計作業全面電腦化,信徒、長執同工與吳牧師配合事工,彼此相愛、安慰扶持,虔誠禮拜、敬拜上主,仰望主耶穌的恩典,建造信望愛的信仰人生至今。 2012 年至今,吳牧師一手策畫的信愛教會社區工作-弱勢家庭兒童陪讀、才藝班(簡稱陪讀班),這十年之間的社區事工,得到教會內長老、執事、同工和會友的支持與奉獻

,以及教會外一些單位、機關和個人的贊助,使得去年(2021 年)的暑假開始,因為公校對於弱勢家庭兒童有免費參加課後輔導課程的優惠,以及新冠疫情衝擊的影響,吳牧師和教會決議將週間陪讀班轉型為週末(含週六、日)才藝班,且持續地實踐基督「愛與關懷」的信念。

戰後台灣現代詩風景2:多面向的詩情與詩想

為了解決福爾摩沙守護者 的問題,作者李敏勇 這樣論述:

戰後的台灣現代詩,走過了政治氛圍壓抑噤聲的年歲,綻放了複雜紛呈的樣貌。李敏勇繼《戰後台灣現代詩風景──雙重構造的精神史》後,延續對現代詩的觀照,再度以詩人為經、詩作為緯、詩社詩刊為線索,探討台灣現代詩發展的多元面向。 不同於前著中提及的詩人遇到跨海、跨語言的困境,這批一九三○、四○年代詩人面對的是與前行世代不盡相同的政治、文化與社會條件。本土意識成長茁壯,在一次次的論戰與寫作實踐中長養出自身的文學脈絡;詩人們閱讀、譯介西方作品,也為詩壇注入了新的活力。 白萩與楊牧皆致力於漢語白話的鍛鍊,一個走入社會、嚼生活之桑葉吐詩之蠶絲,一個立足學院、在經典中吟詠詩意的綢

緞。鄉土詩代表的林宗源和吳晟專注土地書寫,也流露出批判與擁抱兩種各異其趣的意識。理工背景的非馬和李魁賢,剔除過剩的修辭,精簡行句形塑特殊語言風格。????虹和席慕蓉一個由紅塵到空門、一個從大眾取向至原鄉認同,發出各具特色、不容忽視的女性聲音。汪啟疆、拾虹以自身特殊的海洋經驗為詩作養分,喬林的山林風情畫則捕捉原住民在山地部落的生活情境。曾貴海、鄭烱明、江自得同為醫生詩人,卻在作品中以不同方式展現對於現實或社會的關心。 詩人們身處台灣社會的轉變時期,用詩歌藝術為自己撐開思想空間,也用文字積極與時代對話,展演出不同的生命風貌。身兼評論者與詩人身分的李敏勇,觀察、記錄文壇前輩與朋輩的身影,為戰後

台灣現代詩史添上獨具視野的在場證詞。

自我述說與受害者再現:以台灣環境紀錄片為考察對象

為了解決福爾摩沙守護者 的問題,作者林晏平 這樣論述:

本研究認為環境紀錄片中的「受害者自我述說」,在影片中有其特定的言說模式,與特定的再現手法,並且在「合理論證」、「誘發情感」與「建立信賴」,此三種紀錄片中常見的表達觀點的方式中,扮演重要的角色。本文以五部與台塑六輕汙染相關的環境紀錄片為中心,透過由Smith & Waston所構築的自我敘事分析理論,以及Bill Nichols、李道民與聶欣如等人的紀錄片理論為分析工具,依照話語的述說主旨,將受害者自述區分成「生計困境」、「地方記憶」、「疾病困境」與「死亡困境」四種類型,透過細部的文本分析,指出受害者話語述說,在紀錄片中呈現的「述說模式」與「影音再現的特點」。生計困境述說展現了由「生態知識」、

「汙染細節描述」與「今不如昔」等敘事架構所組成的因果推論邏輯,搭配證據式剪輯,多以「合理論述」作為表達觀點的方式;地方記憶述說展露對過往時空的懷念與認同,在懷舊的話語底下,實則指向了地方群體生活與文化記憶「消失」的課題,將地方的過往再現成「物產豐饒」、「乾淨」且「熱鬧」的空間,形成了一種對現今時空的映照性;「疾病困境」的話語述說,多出自受苦的病體以及病人家屬,蘊含了更多痛苦的述說聲音與情緒,訴諸的是觀眾的道德意識,引導觀者產生不忍的情緒,進而達成影片的說服效果;死亡困境話語述說的受訪者,大多是憤怒或者悲傷的控訴者,陳述時經常在話語中,引述大量死者死亡的情事,並強調親友的死亡年紀過早、或者過世的

突發性,以揭露「非正常死亡」的問題。透過分析由受害者的話語述說(narrators’ voice)與導演聲音(film voice)所組成的「雙聲結構」(dual voices)之特點,本文除了覺察前述三種表達觀點的機制,不僅可以在一部紀錄片中並存、相輔相成,還可以同時發生在紀錄片的一個單一敘事片段之中;一方面回應了長久存在的,關於理性論證與感性喚起之間相拒斥的論點,另一方面也試圖說明情感誘發在紀錄片之中的重要性。除此之外,本文也觀察到,雖然雙聲結構是自述主體(受訪者)與再現者(導演)之間的協作關係,不過,是自述聲音最終引導並決定了雙聲結構下的影片聲音的現象。導演也會透過影像與聲音的編碼,去強

化(amplify)述說者生命經驗話語之中的痛苦、悲傷與恐懼的聲音,以誘發閱聽眾情感,並召喚同理/同情的感受,進而使他們願意支持紀錄片的立場。

福爾摩沙守護者的網路口碑排行榜

-

#1.【福爾摩沙守護者】全系列Guardians of Formosa - YouTube

... 福爾摩沙」的美麗容顏。 「 福爾摩沙守護者 」是東森電視台於2021年最新推出的自然科學紀實節目,由榮獲三屆電視金鐘獎的聚焦全世界團隊,籌畫兩年 ... 於 www.youtube.com -

#2.福爾摩沙守護者:山林篇《聚焦全世界》第50期(中英文字幕)

「 福爾摩沙守護者 」是東森電視台於2021年最新推出的自然科學紀實節目,由榮獲三屆電視金鐘獎的聚焦全世界團隊,籌畫兩年、拍攝歷時五百多天, ... 於 www.youtube.com -

#3.【圖書】福爾摩沙的守護者

【圖書】福爾摩沙的守護者. content-3-4 《福爾摩沙的守護者》. 鍾煊作;南投縣鹿谷鄉: 鍾煊,2019. 文/mercury. 轉型正義為社會在民主轉型之後,對過去威權獨裁體制的 ... 於 tiprc.cip.gov.tw -

#4.福爾摩沙守護者-山林篇第49集|綜藝- 舒夢蘭聚焦世界全紀錄

簡介. 自2011年開始,便以地球環保、人道關懷與人類文明生活為主題,遠赴世界各地進行深度採訪報導,傳遞全球化宏觀視野與生態關懷的教育理念、拓展 ... 於 www.litv.tv -

#5.Books by 鍾煊(Author of 福爾摩沙的守護者)

鍾煊has 1 book on Goodreads with 0 ratings. 鍾煊's most popular book is 福爾摩沙的守護者: Formosa Aborigines. 於 www.goodreads.com -

#6.愛護山林我的家| 提報內容 - 綠色學校

5.你會採取什麼行動當一個福爾摩沙守護者? 三、完成「森林保護」學習單。 四、針對自行完成的學習單進行分享與發表。 成果描述:. 一、學生能說臺灣正面臨的山林浩劫有 ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#7.2021.11.26 福爾摩沙守護者舒夢蘭 - 台北基督徒聚會

特會活動影片. 影音專區. 2021/11/26 2021.11.26 福爾摩沙守護者 舒夢蘭. 回列表頁. TOP. 關於我們; |; 教會生活; |; 活動訊息; |; 影音媒體; |; 生命建造; |; 門訓課程; | ... 於 www.ca-taipei.org -

#8.社。會!

在學習認識台灣的地理知識:氣候、海洋、山林或聚落後,透過電視節目製作團隊拍攝的台灣影像,請用不同角度去觀看我們家園生態的變化吧! · 福爾摩沙守護者 ... 於 class.kh.edu.tw -

#9.OH MY GOD之微笑福爾摩莎- 台北

omg之微笑福爾摩沙. KUANGCHI | VIDEO GAPPERY. Copyright © 2017 KuangChi. All rights reserved. CONTACT INFORMATION. 台北市大安區敦化南路一段233巷20號 於 www.kuangchi.com -

#10.福爾摩沙的守護者

書名:福爾摩沙的守護者,原文名稱:Formosa Aborigines,語言:繁體中文,ISBN:9789574368075,頁數:112,出版社:鍾煊,作者:鍾煊,出版日期:2019/08/16, ... 於 www.books.com.tw -

#11.福爾摩沙的守護者מאת 鍾煊Hsuan Chung

每當探討『台灣自身本土文化』,我們所看到大部分以原住民為主的影像都是以紀實攝影為主。這一次讓我們試著從完整的藝術脈絡,藉由鍾煊所運用的Fine Art影像敘事,在 ... 於 play.google.com -

#12.112年雙十國慶晚會首度移師台南

台灣首個女子跨界國樂無雙樂團的演奏為晚會開場,客語金獎歌手羅文裕、『J HALL 搖滾小小兵』樂團及泰雅學堂合唱團合作演出《福爾摩沙》 ... 守護國家,過去7 ... 於 www.epochtimes.com -

#13.致敬府城的詩歌《南兜漫旅》 重繪國華/海安商圈潮流風華

市長黃偉哲表示,臺南已成為國人首選旅遊目的地,國慶連假各旅遊景點累計逾85萬人次,繼去(111)年有雅樂軒、禧榕軒及福爾摩沙 ... 者相繼投入。 南兜漫旅 ... 於 mknews.com.tw -

#14.「福爾摩沙衛星八號計畫」—臺灣太空科技產業鏈的領航者

星系佈建可提供每日多次再訪能力與全球涵蓋之衛星影像(含立體影像)及動態監測資訊,達成全天候、即時性衛星資源需求,守護臺灣。 *註:「每日再訪能力」是指衛星有能力在 ... 於 www.narlabs.org.tw -

#15.金鐘56/《天橋上的魔術師》擒6獎成大贏家完整得獎名單出爐

陳一松、陳相宇、陳昱翔/福爾摩沙守護者. (二十四)戲劇類節目剪輯獎. 姜叙佩/公視人生劇展─人生清理員. (二十五)非戲劇類節目剪輯獎. 洪瑞憶 ... 於 mintnews.tw -

#16.福爾摩沙的守護者/ 鍾煊作= Formosa aborigines / Hsuan ...

福爾摩沙 的守護者/ 鍾煊作= Formosa aborigines / Hsuan Chung 可在總圖書館 總圖B1原民圖資中心 (957.9 8293)獲得. 傳送至. QR. EndNote. EndNote Web. Mendeley. 於 ntu.primo.exlibrisgroup.com -

#17.momo富邦聯名卡:千大品牌最高享8%

SENNHEISER森海塞爾 · Roidmi睿米科技 · Rocktek雷爵 · FlashFire · 怡康 · Brook · SteamOne · SYNCO ... 守護者保險箱 · Abis · 麗得傢居 · Finger Pop指選好物 · DAY&DAY. 於 www.momoshop.com.tw -

#18.福爾摩沙守護者-海洋篇

福爾摩沙守護者 -海洋篇 ... 採訪團隊籌畫兩年,拍攝歷時五百天,在科學家帶領下,繞行台灣海域,實際下潛,完整紀錄並深度探討氣候變遷與人類過度開發之下, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#19.福爾摩沙島與漁翁群島圖_不織布提袋(黑)

圖面擷自<福爾摩沙島與漁翁群島圖>,原收錄在荷蘭人所編著《新舊東印度公司誌》 ... 台灣妖怪-守護者貓頭鷹燙貼繡片. NT$100.00. 快速瀏覽. 已售完. 文化小物. 1760年臺灣 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#20.開物高光|「福爾摩沙守護者-海洋篇」入圍

#全球華文永續報導獎#永續環境#全球暖化#零碳排放 ... 國立臺灣海洋大學李孟洲教授科研團隊與舒夢蘭「聚焦全世界」團隊合作的「福爾摩沙守護者-海洋篇」入圍 ... 於 www.creategoodsbio.com -

#21.《福爾摩沙守護者》獲金鐘、永續大獎舒夢蘭:「感恩自然!」

為呈現最真實的台灣生態樣貌,《福爾摩沙守護者》團隊爬了四座百岳,潛入深海。舒夢蘭說,在三集節目拍攝的期間遇到很多挑戰,像是第一集海洋篇,為探討 ... 於 mol.mcu.edu.tw -

#22.「福爾摩沙的守護者」攝影集- 結合藝術與紀實的另一種看見

「福爾摩沙的守護者」攝影集- 結合藝術與紀實的另一種看見. 攝影. 2019年6月28日21:49. megapx. 繼上一篇小小發表以後,新的文章來啦~ 大家先把什麼專業度啊,美女 ... 於 www.dcard.tw -

#23.中興新村大型藝術季活動11/3起國家級團隊接力演出

家樂福文化藝術季中,將有Coming True即將成真火舞團、紙風車劇團、FOCA福爾摩沙 ... 者計畫」也將在展現深耕藝術教育的成果。 市集中,由長期深耕中興新村 ... 於 focusnews.com.tw -

#24.驚見小琉球「20隻海龜」被漁網纏困!舒夢蘭1個Move令人感動

經過2年的籌畫,歷時500多天,東森新聞《福爾摩沙守護者》紀錄片總共3集,分別以海洋、山林、野性生命為主題,深度探討氣候變遷與人類過度開發下, ... 於 www.chinatimes.com -

#25.福爾摩沙守護者:山林篇《聚焦全世界》第50期

89345 金門縣金城鎮民權路32號(金城國中圖書館3樓);No. 32, Minquan Rd., Jincheng Township, Kinmen County 893013 , Taiwan (R.O.C.) 電話: ... 於 komec.km.edu.tw -

#26.「福爾摩沙守護者」展現海大科研成果邁向永續海洋目標

「福爾摩沙守護者」展現海大科研成果邁向永續海洋目標(中央社訊息服務20210702 17:16:59)東森電視台2021年最新推出自然科學紀實節目「福爾摩沙守護 ... 於 n.yam.com -

#27.調查活動195999 | 臺灣動物路死觀察網Taiwan Roadkill ...

福爾摩沙守護者 (蘇于真). 紀錄時間. 2020-04-20 10:15. 標本. 未採集標本. 識別號. 196000 (nid). 動物照. 初判物種. 拉都希氏赤蛙. 物種. 於 roadkill.tw -

#28.國慶前夕報喜台灣自製氣象衛星「獵風者」順利升空

回顧我國太空計畫,30年來國家太空中心主力發展衛星科技,計畫皆以 福爾摩沙 為名編號,獵風者原屬於 福爾摩沙 衛星七號計畫中的自主衛星,後因任務調整而重新 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#29.高雄迎火獅重磅亮相!梓梓應援尬火獅舞搶先看左營萬年季7 ...

... 福爾摩沙馬戲團」和「即將成真火舞團」等多個活動和精彩表演。(相關報導 ... 10月8日重頭戲下午3點「眾人拉火獅」活動,提醒報名錄取者要記得當天下午 ... 於 www.storm.mg -

#30.【戴口罩爬山行不行】結論是真的要慢慢爬,還有低山跟口罩不合

前言:在看了福爾摩沙守護者:山林篇後實在是擋不住想上高山的心情,因此在微解封後安排了一趟合歡群峰的單攻越野跑行程,順便測一下在疫情期間帶口罩 ... 於 hiking.biji.co -

#31.作品資訊

福爾摩沙守護者 -海洋篇. 所屬機構. 東森電視台新聞部. 參賽代表人. 舒夢蘭. 參賽成員. 舒夢蘭.陳一松.徐進輝.陳相宇.陳昱翔.吳柏蒼.林東昇. 作品簡介. 海洋,是生命的起源 ... 於 www.newsaward.org -

#32.福爾摩沙飛向太空: 台灣太空科技發展的軌跡 - Google 圖書結果

... 者趙寄昆。趙寄昆後來與李羅權熟識,也是因為趙寄昆在1981年返國到中大任教之前,在 ... 守護台灣 1998年中,既然科學酬載已經選定,吳岸明等負責任務定義的團隊,於是 ... 於 books.google.com.tw -

#33.【福爾摩沙守護者】全系列Guardians of Formosa

賀!舒夢蘭《福爾摩沙守護者》勇奪第56屆金鐘獎《4K SDR》野性生命篇《聚焦全 ... 福爾摩沙守護者:山林篇《聚焦全世界》第50期(中英文字幕) |舒夢蘭 ... 於 www.youtube.com -

#34.調查活動159449 | 臺灣動物路死觀察網Taiwan Roadkill ...

2018秋季(十月)系統化路死動物暨遊蕩犬貓數量調查. 樣區. 樣區938. 調查工作隊. 福爾摩沙守護者. 調查開始時間. 週一, 10/08/2018 - 09:07. 調查結束時間. 於 roadkill.tw -

#35.2022 福爾摩沙藝術博覽會Art Formosa ,現場直擊必看亮點

9月16日第八屆Art Formosa熱鬧開展,不畏疫情VIP日即迎來千人人潮,本屆Art Formosa近30間藝廊參與,包含了傳承藝術中心、藝星藝術、首都藝術中心、 ... 於 artemperor.tw -

#36.福爾摩沙航空與軍事影像通訊社

暹羅灣守護者的歸宿– 泰國皇家海軍航空博物館 · 總編輯Editor-in-Chief 2023 年2 月8 日 · 博物館與戶外展示區 · 文章分類 · 民用航空器 · 特輯 · 航空類 · 軍用航空器 ... 於 hccapa.com -

#37.「福爾摩沙的守護者」攝影集- 結合藝術與紀實的另一種看見

希望能使更多不同國家的人認識屬於台灣自身真正的文化族群,透過藝術攝影的方式,使攝影集成為媒介向國際發聲。 於 www.zeczec.com -

#38.福爾摩沙的守護者

影像畫面主要為長時間曝光並結合人物,在一張畫面結合靜與動的流暢,去闡述時間軸的過程及人物因時間所產生的演變。 书名简译: 福尔摩沙的守护者. 於 tplaza.com.au -

#39.紅毛探親記─1870年代福爾摩沙縱走探險行

... 者。「他們不抽鴉片,但喜愛喝酒,這兩點是島嶼所有原住民的共同特性。」布氏稱原 ... 守護員泰勒(George Taylor)在一系列有關卑南、阿美、排灣等族的文章中指出,「阿美族 ... 於 books.google.com.tw -

#40.文化部推「享讀福爾摩沙」創新書市,盼青年至獨立書店使用 ...

本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。 馬克作為元老級的圖文作家,在品牌聯名的部分,他委託給 ... 於 www.thenewslens.com -

#41.福爾摩沙的守護者10/25攝影集分享會Formosa Aborigines ...

台灣原住民的先祖被人稱為「福爾摩沙的守護者」。曾經,他們為自身的文化驕傲,規律且自給自足地在這塊島嶼上生活。但礙於沒有受到平等的教育與知識,他們在歷史上不斷 ... 於 www.accupass.com -

#42.2023年花王福爾摩沙1520海洋計畫正式啟航

... 守護環境的種子,活動自四月起陸續展開。今年預計將推動三場淨灘活動,歡迎有志參加者持續關注花王微笑心生活FB粉絲團,相關活動資訊將在FB粉絲團中揭露! 於 www.kao.com -

#43.福爾摩沙守護者Guardians of Formosa

福爾摩沙守護者 Guardians of Formosa. 437 likes. 大家好我們是一群由成大生命科學系學生組成的團隊我們的目的是觀察台. 於 www.facebook.com -

#44.聚焦全世界- 維基百科,自由的百科全書

節目列表 編輯 ; 49, 2021年7月11日, 《福爾摩沙守護者:野性生命篇》, 週日20:00 ; 50, 2022年5月21日, 《大洋的召喚:首部曲尋找花小香》, 週六20:00. 於 zh.wikipedia.org -

#45.福爾摩沙守護者:海洋篇《聚焦全世界》第49期

由日月光文教基金會贊助拍攝的《聚焦全世界》第49期福爾摩沙守護者:海洋篇及第50期福爾摩沙守護者:山林篇已公開播映! 「福爾摩沙守護者」是由榮獲 ... 於 www.asefund.org.tw -

#46.2023TIE 趨動產業進化亞洲.矽谷物聯網應用成果大爆發

此次參與的14家業者包括「智慧物聯」領域的倍勢科技、臺灣通用紡織、亞博福爾摩沙、光禾感知、宇萌數位、黑色方案;「智慧移動」主題的奇點無限;「健康 ... 於 money.udn.com -

#47.金鐘56/《福爾摩沙守護者》獲獎率百分百舒夢蘭呼籲保育台灣

以台灣山林與海洋作為場景,深度探討氣候變遷與人類過度開發之下,台灣生態環境與珍貴物種所受到的創傷浩劫。《福爾摩沙守護者》拿下本屆電視金 ... 於 www.ctwant.com -

#48.旗魚王 - 第 38 頁 - Google 圖書結果

李如青. 「嘩!福爾摩沙!」必須從花蓮的外海來看台灣,才明白400年前的葡萄牙人 ... 者成為守護者. 於 books.google.com.tw -

#49.台首枚自製氣象衛星「獵風者」國慶日前升空

太空中心指出,獵風者原屬於福爾摩沙衛星7號計畫中的第2組自主衛星,因 ... 守護台灣國土安全。 談到台灣太空發展藍圖,吳宗信說,下一步希望能自主 ... 於 www.worldjournal.com -

#50.為歷史上色還原台灣記憶拼圖

(出自《彩繪福爾摩沙探險島》). 上色才會看見的細節. 為老照片上色絕非只是賦予色彩這般單純。彩色相片要到二戰後才在台灣普及,此前許多老相館會提供手工上色的服務 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#51.北市動物園保育員與獸醫師大揭密見面會別錯過

... ,分享動物守護者工作甘苦談,舉凡救傷、健檢、行為豐富化等都是他們的心血, ... 享讀福爾摩沙創新書市連假期間全台響應 · 台灣文學獎金典獎入圍名單揭曉 ... 於 www.cna.com.tw -

#52.電影裡的生命教育 - Google 圖書結果

李偉文. 福爾摩莎的指環看見你不知道的美麗台灣傳說古代所羅門王擁有一只神奇的魔 ... 守護者包括了陳章波教授在綠島為椰子蟹找路回家建立屬於動物的公路生態廊道印刷廠 ... 於 books.google.com.tw -

#53.福爾摩沙守護者-第三集:野性生命

福爾摩沙守護者 -第三集:野性生命. 2021-07-11 · 媒體採訪 · 上一頁上一篇穿山甲博士孫敬閔【滅蟻、護蟹、餵鯪鯉】最新保育計畫曝光 · 下一篇查獲5隻保育類食蛇龜交屏科 ... 於 ptrc.npust.edu.tw -

#54.【專訪】鍾煊《福爾摩沙的守護者》 重現原民與「自然共處 ...

鍾煊《福爾摩沙的守護者》系列作品。 鍾煊提供。 原民對其他生物種類、對土地的尊重,他們只取生活所需的傳統文化, ... 於 living.taronews.tw -

#55.珍愛沉默的眼淚(上) - Google 圖書結果

... 守護者協會(sea shepherd Conservation society);純素者謝安琪「黑色自由」樂團左 ... 爾(sonia Kil)《綜藝》(variety)雜誌記者左起:柯里爾‧庫里什、馬克‧亞尼契羅、卡 ... 於 books.google.com.tw -

#56.福爾摩沙守護者-海洋篇

... 東森記者團舒夢蘭、陳一松、徐進輝、陳相宇、陳昱翔、吳柏蒼、林東昇製作的「福爾摩沙守護者-海洋篇」榮獲2021年全球華文永續報導獎長影片類首獎! 於 tw.news.yahoo.com -

#57.福爾摩沙的守護者 - Google 圖書結果

鍾煊 Hsuan Chung · 2019 · Photography 於 books.google.com.tw -

#58.金鐘獎/「最美主播」舒夢蘭氣質爆表! 緊身裝登場…甜笑 ...

第56屆金鐘獎於今晚舉行,現場星光熠熠,紅毯上眾星爭奇鬥艷也是一大看點,有著「最美主播」封號的舒夢蘭這次以《福爾摩沙守謢者》入圍「自然科學及 ... 於 star.ettoday.net -

#59.福爾摩沙的守護者--Formosa Aborigines - 鍾煊- 秀威書店

書名:福爾摩沙的守護者--Formosa Aborigines,語言:中/英對照,ISBN:9789574368075,頁數:112,出版社:鍾煊(秀威代理),作者:鍾煊,出版日期:2019/08/01, ... 於 store.showwe.tw -

#60.娛樂- 【第56屆電視金鐘獎】《福爾摩沙守護者》 勇奪三金

記者周毓洵/臺北報導. 《福爾摩沙守護者》一口氣拿下「自然科學紀實節目獎」、「自然科學及人文紀實節目主持人獎」,以及「非戲劇類節目攝影獎」3項 ... 於 www.ydn.com.tw -

#61.PCLin 幸福好站: 福爾摩沙守護者:山林篇+ 增28本土6死

福爾摩沙守護者 :山林篇+ 增28本土6死. 請在Google搜尋輸入 pclin,即可找到天天更新的幸福好站;因不小心LINE的資料全部遺失,請再聯上我的LINE,ID是 ... 於 lindavidtw.blogspot.com -

#62.舒夢蘭這次聚焦台灣歷時500多天磅礡之作【福爾摩沙守護者】 ...

舒夢蘭這次聚焦台灣歷時500多天磅礡之作【福爾摩沙守護者】 玉山3,952米、水下20米首度挑戰陸海空記錄台灣壯闊之美. Richard YU. 2021 年6 月28 日. 於 leho.com.tw -

#63.環境生態保育~福爾摩沙守護者

海洋大學一直都致力於環境生態保育,這次和金鐘團隊合力拍攝的《福爾摩沙守護者》獲得了金鐘的肯定,影片時間大概一個小時,就是一個非常深入的生態報導,真的非常值得 ... 於 university.1111.com.tw -

#64.關鍵字:福爾摩沙的守護者

」主播舒夢蘭以《福爾摩沙守護者》獲得「自然科學紀實節目獎」與「自然科學及人文紀實節目主持人獎」。走訪七大洲、58個國家,從南北極到炙熱沙漠,細數十年來恩典歲月 ... 於 cn.cdn-news.org -

#65.《福爾摩沙守護者》狂掃3金!獲自然科學紀實節目主持人獎

第56屆金鐘獎今(2)日晚間在國父紀念館盛大登場,其中由主播舒夢蘭主持的東森電視《福爾摩沙守護者》,今年在自然科學紀實節目獎、主持人獎與攝影三 ... 於 news.ebc.net.tw -

#66.【金鐘56】世新校友陳一松擔任攝影《福爾摩沙守護者》狂掃3金

第56屆金鐘獎得獎名單揭曉,各大獎項中,東森電視《福爾摩沙守護者》以一檔新聞紀實節目奪下自然科學紀實節目獎、主持人獎與攝影三大獎項,囊括3金。除 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#67.福爾摩沙守護者Archives

福爾摩沙守護者. 【N文藝】金鐘56特輯》紀錄福爾摩沙之美舒夢蘭再度獲評審肯定. FACEBOOK. 最新文章. 攝影:許詠晴 · 【N issue】雙十前夕升起「國殤旗」 悼念43位殉職消防 ... 於 www.newspeople.com.tw -

#68.福爾摩沙守護者

賀!舒夢蘭主持《福爾摩沙守護者》節目榮獲第56屆電視金鐘獎 「自然科學紀實節目獎」、「自然科學及人文紀實節目主持人獎」、「非戲劇類節目攝影獎」三大獎項 . 於 www.momotv.tw -

#69.筌美術Gallery Chuan|台灣之美系列_《守護者藍鵲》石雕

以台灣原生及特有物種為主題,透過藝術表現的形式重新詮釋福爾摩沙這塊寶島,每⼀個⽅格圓圈承載著一畝天地,在凹凸之間,純然的美好躍如石上,成就筌美術《台灣之美》 ... 於 udesign.uniicreative.com -

#70.6/27 福爾摩沙守護者:海洋Guardians of Formosa

6/27 福爾摩沙守護者:海洋Guardians of Formosa: Ocean《聚焦全世界》第49期|舒夢蘭-東森新聞. 福爾摩沙守護者:海洋. Guardians of Formosa: Ocean. 影片網址:https ... 於 mprp.ntou.edu.tw -

#71.環境保育- 福爾摩沙的根與芽的摘要

(2) 於技能方面,引領學員查閱環境議題相關資料,透過辯思,培養學員批判性思考的能力;教導學員熟悉環境守護技能與安全。 ... 1. 教師的角色定位從課程講述者(lecturers) ... 於 taiwanlife.org -

#72.Formosa 福爾摩沙的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo

... 福爾摩沙女性淡香精50ml~優惠價:4000元 · $4,000. 價格持平. 樂天市場. 岡山戀香水. 福爾摩沙的守護者:Formosa Aborigines[95折]11100884573 TAAZE. 0~10%. 福爾摩沙的 ... 於 biggo.com.tw -

#73.【金鐘56】世新校友陳一松擔任攝影《福爾摩沙守護者》狂掃3金

第56屆金鐘獎得獎名單揭曉,各大獎項中,東森電視《福爾摩沙守護者》以一檔新聞紀實節目奪下自然科學紀實節目獎、主持人獎與攝影三大獎項,囊括3金。除 ... 於 www.limedia.tw -

#74.《尋找旅行中的魚頭君─在地探路篇》 跟著觀光大使 ...

... 守護者臺北市績優運動選手就醫綠色通道 · 台北市 · 攝護腺無創手術新突破綠光 ... 福爾摩沙馬戲團9月2日盛大登場,馬戲莊園與蔚藍海洋邀約! 端午祭祖誠意 ... 於 newsday.tw -

#75.臺灣文化志(上中下) - 第 51 頁 - Google 圖書結果

... 者出現,為導引島民等奉一神之信仰,乃告知土人等,神降臨於首府附近 Tanalio (校按:上字伊能原書作「 Tanario 」,下同)之山上:「予(即神) ... 福爾摩沙島民之原有宗教等之記述. 於 books.google.com.tw -

#76.福爾摩沙守護者:山林篇《聚焦全世界》第50期|舒夢蘭– 討論區

福爾摩沙守護者 :山林篇《聚焦全世界》「福爾摩沙守護者」是東森電視台於2021年最新推出的自然科學紀實節目,由榮獲三屆電視金鐘獎的聚焦全世界團隊, ... 於 baibai.com.tw -

#77.想念山林了…🌲🌳🌴🌿你妳也是嗎? 今天星

... 福爾摩沙守護者#山林篇#野性生命✓寰宇新聞台灣台150CH 10:00/ 17:00/ 22:00… | Instagram. clairesu0308. •. Follow. clairesu0308 · evoc_taiwan. Liked by. guojianhua1. 於 www.instagram.com -

#78.電視金鐘56/「福爾摩沙守護者」勇奪3大獎

第56屆電視金鐘獎陸續揭曉得獎名單,舒夢蘭主持的「福爾摩沙守護者」一口氣抱走「自然科學紀實節目獎」、「自然科學及人文紀實節目主持人獎」, ... 於 www.rti.org.tw -

#79.福爾摩沙守護者:海洋 - 媒體公關暨出版中心

6/27 福爾摩沙守護者:海洋Guardians of Formosa: Ocean《聚焦全世界》第49期|舒夢蘭-東森新聞. 聚焦全世界. 116K subscribers. 賀!舒夢蘭《福爾摩沙守護者》勇奪第56屆 ... 於 ocean-news.ntou.edu.tw -

#80.福爾摩沙的指環:與大自然的對話

2-1找路回家的寄居蟹2-2候鳥的選擇2-3大自然的使者2-4與蝴蝶的約會2-5珊瑚的守護者 是紀錄一群人如何運用自己微薄的力量,來拯救大自然所遭受的摧殘。他們體認到快速的 ... 於 library.nptu.edu.tw -

#81.福爾摩沙守護者:山林篇《聚焦全世界》

福爾摩沙守護者 :山林篇《聚焦全世界》 ... Your browser can't play this video. Learn more ... 於 firstmediatv.net -

#82.「福爾摩沙守護者-海洋篇」入圍今年的「全球華文永續報導獎 ...

國立臺灣海洋大學李孟洲教授科研團隊與舒夢蘭「聚焦全世界」團隊合作的「福爾摩沙守護者-海洋篇」入圍了2021年的「全球華文永續報導獎」最佳長片獎! 於 www.caulerpa.tw -

#83.【相信世界的力量】福爾摩沙守護者- 舒夢蘭

深入台灣守護你我的福爾摩沙. 你們知道嗎?台灣陸域面積僅占全球萬分之三,但海洋生物種類卻將近全世界的十分之一! 「福爾摩沙守護者」拍攝了台灣山林、近海及離島的 ... 於 shane.com.tw -

#84.藥局查詢指南- 福爾摩沙守護者的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

#金鐘獎典禮倒數計時這是我心目中最棒的主播、主持人-李四端先生,我的大學老師、之前T台的大長官、最崇拜的偶像端哥,他對我與節目「福爾摩沙守護者」下的註解 他看著 ... 於 apothecary.mediatagtw.com