教育的目的為何的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦花村太郎寫的 知識學習的鍛鍊技術:日本30年經典完全自學版!建構獨立思考力與創造力,奠定你的人生志向 和楊鎮宇的 食.農:給下一代的風土備忘錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站服務學習Q & A 一、 為什麼要耗費那麼多心力與資源倡導服務 ...也說明:教育 與服務學習的差異,簡單舉例說明:撿垃圾是一種單純的服務活動,但. 是,能透過慈服務工作, ... 實際付諸行動,達成學生多元成長與發展,即可達到轉化的目的。

這兩本書分別來自遠流 和游擊文化所出版 。

世新大學 資訊管理學研究所(含碩專班) 陳俊廷所指導 張可橙的 照顧者對於育兒APP使用經驗及滿意度之研究 (2022),提出教育的目的為何關鍵因素是什麼,來自於育兒、APP、科技接受模式。

而第二篇論文國立屏東大學 體育學系探索教育碩士在職專班 林耀豐所指導 呂孟怡的 跑步運動介入對國小高年級學童運動參與程度與身體自我概念之研究 (2022),提出因為有 跑步運動、運動介入、運動參與程度、身體自我概念、高年級學童的重點而找出了 教育的目的為何的解答。

最後網站[學習]學校存在的意義 - Medium則補充:要論證學校存在的目的,或者找到學校不同於社會之外的特殊之處,正面的思考教材偉瑩老師提供了《明日學校》、《經驗與教育》、《我們如何思考》三本書 ...

知識學習的鍛鍊技術:日本30年經典完全自學版!建構獨立思考力與創造力,奠定你的人生志向

為了解決教育的目的為何 的問題,作者花村太郎 這樣論述:

30多年來影響日本人的知識學習經典, 中文版首度問世。 學習+思考+分析+創作…… 關於「知識生產與知性創造」的一切, 全都網羅在這本書中! 如果你,在學習上總是力不從心,在閱讀時總抓不到要點,遇到困難的問題時找不到開啟思考的開關,創作時往往不知道如何下筆或布局;或者,你已經有一定的知識容量與創作能力,但總是無法再更精進……甚至,你對於未來感到茫然,不了解自己究竟握有哪些能力?…… 《知識學習的鍛鍊技術》提供循序漸進的方法與思路,萃取東方與西方的知識精髓,帶領你以自學方式,提升「知識生產與知性創造」能力。 本書7大特色: 特色1:循序漸進的know how,

關注方法 先提出「準備篇」:說明知識生產與知性創造必備的條件。 再提出「實踐篇」:說明實際地去閱讀、思考與創作的手法。 特色2:關注讀書術 讀書是與他者共同擁有這個世界!針對不同需求,作者提出五種讀書法:試讀/速讀/精讀/重讀/慢讀。哪種讀書法適合自己,你可以思考。 特色3:關注分析術 分析就是找出看不見的關係,使你能在遇到問題時,透過分析力掌握問題的全貌。書中介紹歸納法與演繹法。 特色4:關注思考力與思想術 擁有思考力,你就能解讀隱藏在人事物背後的意義。如:韋格納的地圖思考法,波赫士的迷宮式思考訓練法,與夏目漱石的「自我本位」發想。 特色5:關注執

筆術 如何寫論文與文章?作者提出寫論文的十二道工程,卡片式文章執筆法,結構力訓練法;並介紹李維史陀論文推敲術、普希金與托爾斯泰從開頭就直搗事件或邏輯核心等寫作法。 特色6:關注青少年立定志向,關注成年人規劃人生 在青少年期等人生各階段,立定方向。作者說:志向要訂得越遠大越好,並大聲說出來! 特色7:關注愉快 培養幹勁,讓「知識生產與知性創造」成為愉快的事,終身受用。 《知識學習的鍛鍊技術》帶領你從整土開始,一直到應用得隨心所欲、遊刃有餘,並且幫助你更具自覺性、更聰明地去看待世界、時代與自己的人生! 名人推薦 林水福(作家、日本文學文化研究者) 邱振瑞(

日本文學評論家、作家) 黃益中(高中公民教師、《思辨》作者) 蔡錦堂(台灣師範大學台灣史研究所兼任教授) ──誠摰推薦(依姓氏筆劃順序排列) 如何從浩瀚的書海裡,挑選適合自己的書籍,進一步將這些知識、學問消化吸收成為自己的東西,我想這本《知識學習的鍛鍊技術》是最佳的指南。──林水福(作家、日本文學文化研究者) 知識好比精巧細砂,累積得夠豐富,自然迎向大海的遼闊。──邱振瑞(日本文學評論家、作家) 教育的目的為何?獨立思考、慎思明辨,然後成為一生的志業。──黃益中(高中公民教師、《思辨》作者) 比擬50年前日本學者梅棹忠夫的名著「知的生産の技術」(《

知識誕生的奧秘》)的新時代創作。──蔡錦堂(台灣師範大學台灣史研究所兼任教授) 作者簡介 花村太郎 本名長沼行太郎。一九四七年出生於長野縣。早稻田大學文學院畢、東京都立大學人文科學研究科碩士課程修畢。擔任都立高中老師、關東短期大學教授等,現在武藏野美術大學兼任講師。學生時期起即在語言、媒體、都市等領域展開評論活動,主要探究思考中邏輯與意象之間的關係。主持NHK廣播電台的訪談節目(「學問新時代」、「新文藝展望」),「二十一世紀的老人問題」、「人文、社會科學振興的計畫」等專題的共同研究,高等學校教科書(物理、國語)的編輯。著作有《頭腦的煉金術》,《訓練思考的文章讀本》,《嫌老社會》

等書。 譯者簡介 鄭舜瓏 輔仁大學日文系,台灣大學日文研究所畢,主修日本近現代文學。 日本福岡大學交換學生一年。曾任碧湖劇場日文導覽人員、版權代理公司日文版權業務。 平時喜歡耽溺於故事、文字和音樂之中。 譯有《跑步教我的王者風範》、《不生氣的心》、《成為有趣人的55條說話公式》、《阿德勒教你面對人生困境》等書(以上皆為遠流出版)。 序言 知性啟蒙術――知識與知性鍛鍊的五個原則 準備篇 知識生產、知性創造的必要基礎技術八章 立定志向 立志術 這是從飄忽不定的青澀(moratorium)狀態跳脫出來的第一步。試著向中國賢人孔子的人生行程表

學習。 規劃人生 青春病克服術 建構出革命性的「相對論」之後,愛因斯坦的知性持續默默地走了三十年的死胡同。 培養幹勁 幹勁術 保羅.瓦勒里(Paul Valéry)把自己的知性習慣稱作「早晨的儀式」,我認為這個可以做為幹勁術典型的範例。 愉快地做 情緒管理術 究竟是什麼原因讓漱石感到絕望的「不愉快」?有沒有什麼方法可以把「不愉快」轉化成知性創造的能量? 問問題 發問、發想訓練法 問題從知性好奇心產生。知性好奇心從知性的空白部分產生。因此,我們要先畫出自己的知性地圖。 了解自己 [基礎知性能力]測定法 要培養真正的知性「腳力」,漢字知識不可少。想要讓知性有飛躍性的成長,必須先把漢字學好

。 選擇朋友、選擇老師 知性交流術 結交與自己不同領域的朋友,召集專長相同的人協力合作。然後召集不同領域的人成立跨學科團體。 擁有知性空間 知識的空間術 書房,是知性能力的空間性擴張,換句話說,是頭腦和手足的延伸。因此必須要讓整體的空間有利於思考。 實踐篇 提升閱讀、思考、書寫能力的技術十一章 寫論文 知識生產過程的模型 瓦勒里說:「方法的代價十分昂貴。」配合這裡介紹的模型,試著找出屬於自己的方法吧。 收集 蒐集術 針對某個主題的蒐集量達到一定程度後,就能產生自己的意見。蒐集,自然就成為你能力的一部分。 搜尋.調查 搜尋術 認識各種分類系統,並熟悉使用它的話,只要是任何有解答的問

題,都可以滿足我們的知性好奇心。 分類.命名 知識打包術 情報蒐集後,如果不經過分類加工,維持在原料階段,一不小心你的資料庫就會變成一座垃圾山。 分別.賦予關係 分析術 分類、整理資料之後,就可以展開分析作業了。分析就是找出看不見的關係。 閱讀 讀書術 書本本身就是一本象徵性的目錄,世界被濃縮在裡頭。透過讀書,我們可以跟著體驗他人的人生經驗。 書寫 執筆術 終於進入知識生產、知性創造的最後一個過程了。利用筆記與卡片,實際進行從構想到執筆的訓練。 思考 思考的空間術 思考是身體性的行為,是與自己的對話。在持續擴大的世界中,我們要如何確保自己的思考空間? 推理 幫助知識生產的思考術 有

些問題怎麼想也想不出答案。或許是問題設定本身就錯誤了。有沒有可以正確設定問題的方法? 懷疑 科學批判的思考術 在地球全體化身為「異常的」實驗室的這個時代,我們要如何看待科學。對現在的我們來說,什麼是「令人滿意的科學」…… 直觀 思想術 什麼樣的訓練讓人可以在知性遊樂園「盡情遊玩」,達到超越知識生產的知性創造――節約模式的思考與浪費模式的思考。 各位大師們的思考術、思想術 發想法目錄 韋格納的地圖、佛洛伊德的痕跡解讀、巴舍拉對於物質的想像力、波赫士的迷宮,看看這些知性遊戲者如何做出搗蛋鬼式的思考…… 專欄1 圖書館是擴張知性能力的空間 專欄2 電子時代的讀書術 專欄3 辯證法式的思考是

什麼? 專欄4 知性好奇心與諾貝爾獎的獎章 專欄5 人是文學性動物嗎? 文庫版後記 序言 知性啟蒙術――知識與知性鍛鍊的五個原則 這個世界是怎麼運作的?現在是什麼樣的時代?我到底是誰?我擁有什麼樣的可能性?歸根究柢,我到底想做什麼?我們每個人每天都抱持這些疑問度日。然後,在每天不斷重複過著平穩無事的學生生活或上班生活之中,突然有一股不安浮上心頭:我每天都在做這些事情,這樣好嗎?我活著就是為了做這些事情嗎?相信很多人都有體驗過這樣的一瞬間。我認為,這是我們的身體以疑問、不安、痛苦的形式表現出潛藏在我們心中對於「知」的渴望。我們希望能夠「讀懂」世界的動向,希望對人生「賦予意義」。

因此,這本書並不是教大家怎麼變成專家學者、變成世間所謂的知識分子、文化人的入門書。反而,或許這麼說好了,就某種意義來說,我們的目標必須訂得更高。為什麼?我認為,我們每個人都希望自己能更具自覺性、更聰明地去看待對於世界、時代與自己的人生,這種對於「知」的渴望,是超越用來作為職業的學問或知性,而是根植於更普遍、更根本的人類欲望之中。 本書《知識學習的鍛鍊技術》的原型是刊登於一九七九年七月號《寶島》,經過大幅度增補之後,在一九八○年四月以《寶島別冊》的形式發行。當時本書的書寫雖然是以年輕讀者為對象,但很幸運的受到各年齡層讀者的好評,因而不斷再版。這次,為了發行單行本,我綜觀整體,加入「

分析術」之章,並增訂「執筆術」、「發想法目錄」等,更有系統地擴充本書。現在讓我們確認一下這本書的特徵,或說是知識與知性鍛鍊的原則吧。 第一,當我們在做知識與知性鍛鍊時,必須遵從下面這個原則: 創造為主,整理為從 這是為了避免把知識生產的系統弄得太過複雜,或執意追求情報的精準度,進而剝奪了知性創造的「思考」時間。 成為資訊的記錄狂、整理狂,埋首於堆積如山的資料,最後可能會忘了自己究竟為何要整理資訊,這是傳統知性訓練know-how最大的弊害。說的直截了當一些,這只不過是資訊整理的扮家家酒而已,就好像一個人永遠在做熱身運動一樣。比如說,顯示小數點後一位數就足夠的資料,硬是要

追求到小數點後三位數的精準度,這種作法只是白費功夫而已。做這些計算的時間就這樣被白白浪費掉了。 為了避免這種徒勞,必須擁有足夠的聰明能夠自覺到知性創造的本質――也就是智慧的know-how。無論是一天的時間表,或是一輩子的人生規劃,都要以這個原則一以貫之,這是知識與知性鍛鍊的根本。 所以說,再舉個例子,以讀書來說,用速讀法的練習作為讀書術的初期訓練方法是很愚蠢的做法。 速讀法的目的是為了快速清掉不需要的書,以及發現值得細讀的書,讀書術的根本就在於「慢讀」。缺乏慢讀能力的人,即使接受速讀訓練也無法把書裡的內容留在腦中。懂得慢讀的人,就有辦法分辨哪些書不需要,那些書值得花時間細讀

。 慢讀為主,速讀為從,若能領會這個原則,其價值等同於通達一半讀書術的know-how。這也是為什麼本書特別強調並加以介紹需刻意放慢速度讀書的「慢讀術」或「默寫法」。 知識與知性鍛鍊的第二個原則: 從一己之身出發,打造名實相符的知性風格 每個人都不是在同一個知性環境中成長、同一個知性條件中生活,即使在腦中描繪出一個理想狀態,勉強自己去努力,最後必定遭遇慘痛的失敗。你需要的是,擁有並維持與自己關心的問題或知性格局相符的各種道具以及知識know-how體系。社會性的知性落差或資訊落差在各個個體之間必然存在,這是一個嚴肅的現實,絕對不可以裝作沒看見。從自己現實的條件出發,一點

一滴地把這個現實朝自己有利的方向改變,這是一場戰鬥,透過這場戰鬥,把自己的知性振幅從第一圈拓展到第二圈以此類推――這就是知識與知性鍛鍊的訣竅。 與此第二原則相關的,就是知識與知性鍛鍊的第三原則: 為了獲得「知」的整體,必須立志成為獨立自主的知識職人 這是為了在資訊的大洪水中,不迷失自己的主體性所採取的知識戰略。再怎麼單純、基本的資訊,我們都可以透過它建立知識的全體像、全體圖。比如說,那怕是出版小型同人雜誌的經驗,只要有過一次這樣的經驗,它就能變成一幅鳥瞰圖,讓你了解整個出版的流程。因為所有印刷物出版的原理都是一樣的。而且,原理越是簡單,效果越強(容易拿來應用),這一點請大家務

必牢記。 知性自立,特別在現今,是我們必要的目標。 這是因為在現代這個時代,我們的知性活力一反預期地持續衰弱,人類智慧的果實正面臨深刻的危機,現在根本找不到一位「智者」敢充滿自信地對我們描述這個世界未來會變得如何。這件事從世界史的角度來看,代表歐洲過去在近代文明扮演的角色已經接近尾聲。我們正闖進一個如果繼續抱持歐洲那種以近代知識的角度來看待事物,會變得無法認識這個世界的時代。在這樣的時代中,我們該如何鍛鍊我們的知性呢?首先,我們要有深切的自覺,了解在這樣的時代中,我們再也無法依賴大學教授、既有的學問、媒體,這一點非常重要。在這個資訊化社會,講解和評論十分氾濫,正因為這是一個量產失去

判斷力、未定型認同(identity moratorium)人類的時代,所以我們更不應該把思考這件事委託給別人,必須靠自己的頭腦思考才對。換言之,重新鍛鍊知識與知性的先決條件就是要有自學、自習的覺悟。 關於考試學習的弊害社會上已經有很多討論,確實這樣的學習方法會在不知不覺中深深限制了我們的創意和思考。但是,光是停留在批判考試學習的弊害,對去除我們已經生鏽的頭腦沒有好處,鏽還是沒去除。討論考試學習時,若還是停留在被害者意識,就表示我們對於「知」還是停留在被動的態度。想要批判透過考試學習的知性,就應該更徹底一些,從學校教育的制度、學問的職業性組織,到知識的通俗化(商品化)等現象,換言之,連知

識的近代性樣式都要成為批判的對象。我們的批判性知性,在這一點上,與否定招致現代地球危機的歐洲近代實驗科學的方法,以及工業革命以來的巨大工業化的道路的生態學家或基進技術者(Radical Technologist)的見解一致。也就是說,在「知」的領域中,我們的立場就是採取基進技術(Radical Technology)的邏輯。 基進(Radical)這個字,有「根本性」與「激進性」兩個意思。隨著西洋文明的衰退,對於過往我們總是站在這個基礎上思考事情,並由此產生的創意發想法以及培養知識的方法,也應該要從根本開始反省,同時,我們必須打造一個完全嶄新的知性樣式。在這個意義上,我們必須同時保有根本

性(或說是原始性)以及激進性(或說是未來性)――也就是要尋求「知」的基進主義的方法。 無論是學校教育或是研究機關,我們都應先把它們看作是知性培養或知識生產的一種制度而已,然後著手打造出自己獨特的知性計畫或課程。關於世界和人生,提出自己的假設和戰略――這就是我說的自學、自習的覺悟。 製作道具(發明)以及純熟掌握(熟練),這兩種類型的學習,喜歡哪一種因人而異。然而,回顧現代社會的進程,前者之路就是透過技術革新(方法革新)取代透過感覺和訣竅的熟練勞動。但這樣的方法若發生在「知」的領域,結果就是造成知性活力退化。這是由於我們一味地仰賴制度、組織、系統,造成個人對於「知」的自主力量的訓練越來

越缺乏所致。因此,作為本書航行的方向,除了採取基進技術這個現代最尖端的立場,同時還要對古典式的知性風格(手工藝)重新展開認識。融合現代最先進的思想以及古老的古典思想,本書就是基於這樣的基礎誕生出獨特的風格。 知識與知性鍛鍊的第四個原則是: 關注方法 方法遠比知識來的重要。我們的目標是學習過去那些擁有高超知性的大師們的方法。讓我們的整體知性、綜合性的知識,回歸到過去那些充滿活力、發展豐富的時代以及人物所採用的方法,從中替我們未來的知性風格尋求啟發。在這個尋求的過程中,我們帶著意外的心情重新認識到一件事――這些擁有高超知識與知性的偉大大師們所採用的方法精髓就是手工藝(handic

raft)。我發現他們也是在從事勞動肉體的作業,只不過他們把思考當作「手」來使用而已。換言之,就訓練知性的方法的本質來看,其實不應該稱作方法,而應名符其實地稱作「手法」才對。 當然,我也參照了坊間大量出版的知識與知性鍛鍊工具書,自行試過,覺得可用的方法也會一同收錄在本書中。不僅如此,每一種手法我都會回溯到過去,讓大家可以一覽知性know-how的歷史。對於這些知性大師的手法,不可以把它當作是一般的軼事傳聞看過就算了,要根植於歷史脈絡檢討,這是本書獨特的企圖。透過軼事帶領讀者實際地領略歷史人物癖好的書很多,但透過軼事深入追蹤到該人物建構思想的方法(方法上的癖好=手法)的書意外地少。

因此,我提出的知識與知性鍛鍊的第五個原則,作為知性入門來說,非常有特色: 從資訊到思想 這是我們要努力的方向。我個人認為,我們不能停留在資訊處理的技術,還要掌握到能夠理解思想,進而創造思想的技術,否則就沒有資格稱作知性know-how。所謂的有效率處理資訊的技術,必須花費大把的工夫和閒暇貢獻在創造思想上面才有意義。因此,在本書的最後,我會試著思索生態學、地球科學、語言學、符號學、精神分析學、文化人類學等關於現代人追求知識的方法。我的解讀是,現代的知識動向很可能正朝向生態學以及符號論的方向呈現兩極化的發展。 最後容我再說明一些關於本書的結構,第一部分可以稱為「準備篇」,我會列出

知識生產必要的物質性、精神性條件。第二部分是「實踐篇」,說明當我們準備好第一部分的知性資源之後,要如何運用這些資源,實際地去讀、思考、寫的手法。 打算透過讀這本書進行知識與知性鍛鍊的人,可以配合自己的目標,採用書上所寫的know-how即可,勉強的努力無法持久。訓練必須持續才能有成果,這一點希望大家能夠了解。 愉快地做情緒管理術---------究竟是什麼原因讓漱石感到絕望的「不愉快」? 有沒有什麼方法可以把「不愉快」轉化成知性創造的能量?--------1 躁動感和鬱悶感會影響心情思考幹勁的問題,最後一定會面臨「情緒管理」的問題。生理節律有所謂的「情緒曲線」,但我們要談的不是這

個,而是更接近人的身體性的部分,在這裡面,情緒分成好幾層沉澱在其中。而這樣的情緒會控制我們的潛意識,讓我們提起幹勁或失去活下去的欲望。心理學家克雷奇默(Kretschmer)把躁動感和鬱悶感交互出現的情緒循環稱作「躁鬱症」,並依照人不同的體型加以分類,但這個分類不是我們現在討論的重點。我只想透過「並不是只有某種類型的人容易陷入躁狀態或鬱狀態」這樣的觀點,來追究情緒的問題。只要翻閱波特萊爾的詩集《巴黎的憂鬱》就知道,近代的都市生活是如何帶給人們憂鬱和倦怠(ennui)。這種近代人的憂鬱也在明治時期的時候傳入日本,型塑了日本知識分子共通的情緒。漱石在東京帝國大學緊接在拉夫卡迪奧.赫恩(小泉八雲)之

後,負責教授英國文學,他講斯威夫特(Swift)的《格列佛遊記》,主題是「斯威夫特與厭世文學」。漱石評論,斯威夫特對於人的看法可說是徹頭徹尾的「不愉快」。他認為《格列佛遊記》傳達的訊息是「陳列人性的醜陋愚劣」,「人類直到世界末日為止都是不幸的」,我們人類永遠都沒有希望等等,沒有比這更令人不愉快的內容,這是他上課時不斷強調的重點。我個人很好奇,當時的精英們聽到漱石這種執意對於不愉快做考察的課時,會有什麼反饋。無論如何,可以確定的是,漱石這個人一直讓自己徹底沉浸在不愉快的心情中。比如說,無論閱讀他哪本小說,很容易就會看到「不愉快」這個關鍵字,再加上讀到他兒子夏目伸六和女兒筆子寫的回憶錄,感受就更深

刻了。和妻子起了一點小爭執,就端出「夢幻女性」的形象來責備妻子,彷彿在告訴對方,其實我根本就不想和你這種人在一起。作為文學家的女兒筆子透露,自己聽到這件事時非常悲傷。兒子伸六對父親的印象是:「那時,母親不斷對著黑暗中的佛壇禮拜。家中鴉雀無聲,彷彿一根針掉到地上都聽得見。但這時,我腦中忽然浮現一個景象,在隔著一扇紙門的父親書房中,父親像老虎一樣蹲坐著。我記得在佛壇前祈求的母親好像在哭泣。」

教育的目的為何進入發燒排行的影片

每天早晨8:30 讓我們一起解讀財經時事

參加財經皓角會員 : https://yutinghao.finance

主持人:游庭皓(經濟日報專欄作家、小一輩財經人話翻譯機)

音頻收聽請在Podcast或Soundcloud搜尋『游庭皓的財經皓角』

Telegram: https://t.me/yu_finance

我的粉絲專頁:https://reurl.cc/n563rd

網站參加會員手冊 https://ssur.cc/S8Uqpr

歡迎來信給小編幫您處理 [email protected]

00:00 九月美股

03:34 美通過臨時撥款法案

04:33 美股追蹤

08:16 股市的隨機性

11:23 朝三暮四

13:47 中國九月PMI

19:00 美國租金上漲10%

23:17 台股追蹤

24:30 台積電被要求交機密資料

30:10 網友交流

《早晨財經速解讀》是游庭皓的個人知識節目,針對財經時事做最新解讀,開播於2019年7月15日,每日開盤前半小時準時直播。議題從總體經濟、產業動態到投資哲學,信息量飽滿,為你顛覆直覺,清理投資誤區,用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明:《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道,僅用於教育與娛樂目的,無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險,投資者需進行自己的研究,持盈保泰。

照顧者對於育兒APP使用經驗及滿意度之研究

為了解決教育的目的為何 的問題,作者張可橙 這樣論述:

自2020年COVID-19疫情延燒至今,對家庭帶來很大的生活改變,其中除了育兒日常之外,在防疫期間家庭互動型態也正悄悄地改變。因此,為了解家長育兒實際需求以及使用相關資源是重要的趨勢。家有嬰幼兒的父母需要紀錄各種嬰幼兒的生活紀錄,以確保嬰幼兒的健康狀況及健康檢查,如何善用各項育兒資源,將嬰兒照護資訊化,家長可以即時了解子女目前的狀況。隨著資訊科技進步,智慧型手機的流行,數位工具也愈來愈行動化及便利性,因此針對嬰幼兒各項活動的APP也蓬勃發展。目前市場上育兒APP種類眾多,但深入探討實際使用與功能是否滿足照顧者需求的研究較少。為了解照顧者對於使用育兒APP相關經驗及滿意度為何?研究首先依據文

獻探討嬰幼兒相關文獻,了解行動裝置在嬰幼兒保育相關之領域應用,再將市面上手持行動裝置平台皆有上架的育兒APP,將各個的功能做比較與統整,以問卷調查方式了解照顧者對於育兒APP實際使用情形以及滿意度。本研究採用科技接受模式為研究架構,加入受試者背景變項探討各構面關係,利用SPSS統計分析方法來驗證各項研究假設。研究結果如下:探討照顧者對於育兒APP的使用經驗之現況與差異。「認知有用性」及「認知易用性」會影響「使用意願」;「使用意願」會影響「滿意度」。根據研究結論,提出相對應研究建議,供未來建置應用程式系統可以擴充功能參考,讓使用者滿意度更加提升。

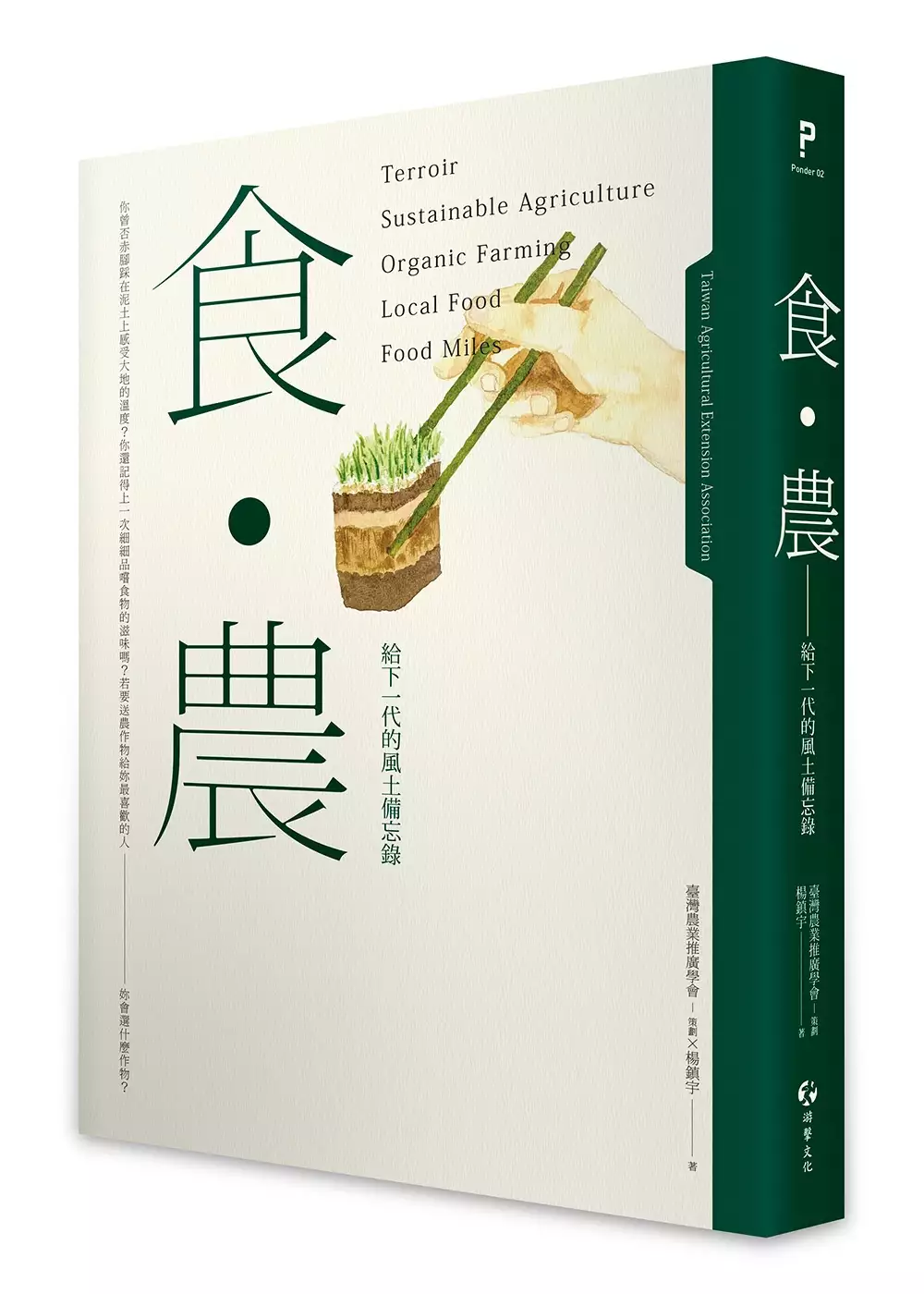

食.農:給下一代的風土備忘錄

為了解決教育的目的為何 的問題,作者楊鎮宇 這樣論述:

食農教育,溫柔的日常革命 重新思索自己與食物、農業及土地的深刻連結 臺灣歷史上幾波農民運動分別因何而起?為什麼臺灣人的飲食習慣從米食轉變為麵食?相較於其他米食文化國家,為何臺灣的食米量最低?臺灣的小麥九成九靠進口,如何能培養出世界級的麵包大賽冠軍?夜市小吃報導繁多,「美食」的標準是什麼?臺灣的飲食文化為何?為什麼近年食安風暴頻傳?臺灣最高可達到多少比率的糧食自給率?糧食靠進口有什麼不好?臺灣農食鏈的生產—消費關係從哪裡斷裂、何時斷裂? 面臨自由貿易叩關,臺灣的農業只有休耕一途嗎?要怎麼衡量農業的「產值」?為什麼臺灣的農地不斷蓋豪宅、被污染、遭徵收?過去三十年來農地不斷流失、農業

持續衰退,為何農藥及化肥的使用量並未減少?為什麼通過有機驗證的耕地只佔全國耕地的一%不到?臺灣的土地能夠一直承受現在的對待方式嗎?臺灣當前的食農教育熱潮是一味跟風,抑或有其歷史發展的必然?臺灣推動食農教育的目的為何、欲往何處? 上述各種食農議題似近又遠、千絲萬縷,考驗著我們對臺灣飲食/農業的歷史、哲思及行動的認知,而國人對這些議題的論辯豐厚程度,也將影響我們對臺灣食物的感受體會、對臺灣農業的願景勾勒,以及在臺灣力行食農教育的方向內涵。為了回答這一連串的課題,便成為《食.農》誕生的濫觴。本書作者抽絲剝繭、細細爬梳了臺灣戰後七十年來的食農歷史紋理,並深入當前各個食農實踐場域深度採訪,不僅以文

字見證了食農教育這場方興未艾的全民運動,也為臺灣的下一代留下珍貴的風土備忘錄。 身土不二.攜手推薦 翻開這本書讓我想起我的母親陳純,以及我的童稚時光。我的母親勤儉樸實,自己種菜、養雞,照顧一家老小。她也很喜歡種樹,我家後院就有好幾種果樹,龍眼、木瓜、番石榴。那裡是我和夥伴們一同玩耍,一同長大的地方。 每每提到童年便回味無窮,但我發現現代孩子在成長過程中,每日埋首書桌學習書本知識,卻離土地越來越遠,我們好像忘了大地母親的智慧與溫暖。 種樹,是為了下一代人種,如同農業不只是糧食生產,也是延續生態環境、農藝文化的實踐。我推薦這本書,因為這本書不只爬梳臺灣食農發展的脈絡,讓我們知道

,飲食習慣和農業政策如何一步步把我們推向現代,更重要的是,提醒我們得好好坐下來,重新省思生命與土地的意義。 ——吳晟(詩人、作家) 近年來農業困境以及食品安全的問題日趨嚴重,咸認非得由教育著手,難以扭轉大眾的觀念與行動,因此民間團體紛紛舉辦食農教育,農委會也看出其重要性而提供計劃支持。然而各團體對於食農教育的內涵與做法容有差異,官方與民間的目標也多少不同,並不利於食農教育的進行。楊鎮宇先生適時撰寫《食.農》一書,從戰後農業發展史推演食農教育的核心宗旨,甚具說服力,可以供各界的參考,在立法院展開食農教育立法之際,更顯得本書的重要。 ——郭華仁(臺灣大學農藝學系名譽教授、《種子學》作

者) 這本書從一個前所未有的角度思考食農教育!臺灣的農業何以走到今日的地步?臺灣人與土地的關係何以成為今日的樣貌?臺灣人的日常餐桌又是如何走過國家介入、全球競爭與島民族群互動的複雜歷史,成為今日充滿矛盾與燴雜的大拼盤?帶著歷史的縱深,作者抽絲剝繭試圖梳理臺灣農與食的問題根源,重新確認臺灣手中尚握有的資源。正如其副標題「給下一代的風土備忘錄」,本書不提供答案,但提供一個重新認識母土、建構臺灣「未來飲食」的圖像。食農教育第一線工作者應該把這本書放到您的參考書目,它所提供的知識會給您更多的想法,成為實踐的力量! ——張瑋琦(清華大學環境與文化資源學系副教授) 臺灣教育歷經多年改革

,可說是遍地開花,但就某些層面而言,漫無目標的探索也成了當前教育現場的普遍現象。眼看教育工作者經常身陷各種費盡心力的教學溝通及行政雜務而分身乏術,如何說服教師在繁忙教務之餘還能放下體制內的課程進度,嘗試「食育」課程,可以說是推動理想的關鍵第一歩。鎮宇的這本書給了老師們一個很好的答案──為了臺灣的未來。學科知識的學習,只要學生有了學習的興致,「學會」、「能運用」都不會是樁難事。目前的臺灣無論在「食」的議題上,或「農」的課題上均面臨嚴重的斷裂,人民與土地的距離遙遠,讓民眾對於食農議題顯得事不關己。不妨翻開本書,灌溉我們錯過的那頁食與農的歷史足跡,您將明白你我在這個當下的重要性。 ——康以琳(城

中國小教師) 食農教育,是一個非常難下筆的議題,不只是因為它本身的定義和實踐哲學爭議,不只是由於它和你我的飲食、農業和土地錯綜複雜的連結,更因為它有永遠說不完,關於你我祖先和下一代,怎麼因為筷子和鋤頭牽連的故事和文化。在本書風土記憶洪流中,你會發覺沉浸於阿公田裡和阿嬤灶腳的身影故事,或者沉湎於童年面對進口蘋果和在地米香的矛盾思緒中,是再自然不過的事。 ——董時叡(中興大學生物產業管理研究所教授) 長久以來深入農村研究、農民組織與農業議題,每當拾起一把稻子,總能使我感受到那飽滿的稻穗既是生命的起源,又同時是我們餐桌上的佳餚。農食裡展現的不只是生命的韌性,更是生生不息的循環,讓人、

環境與農業都得以永續發展。 縮短從土地到餐桌的距離、確保食的安心與健康,透過廚藝展現當令食材的美味,藉由支持在地生產讓農耕與農藝得以延續、並使農村有更好的環境,我們每一個人都掌握了選擇的權力,而這些微小的積累,就是推動社會前進的力量。所有拿起這本書閱讀的讀者,必定能透過生活的實踐、透過多元媒介的分享,將食農的美好信念如同稻浪芬芳擴散! ——蔡培慧(立法委員) 從腳下這方土地出發,是《食.農》這本書的初衷。三百多頁的《食.農》,將我帶回農民貢獻的時代,也回想了在臺大農業推廣學系就讀時老師上課提到的農業政策,再走過農政機關服務時農業界的大事。我讀到了臺灣農業發展的歷史和過程、土地極限

和農村發展的困境、對臺灣農業需要什麼的哲思,以及飲食文化的轉變,和因為改變造成的斷裂,字裡行間都是作者鎮宇對臺灣農業的熱情,他用時間的軸線和農業產業串起了臺灣食農教育的過去、現在和對未來的思考。 人與土地、人與文化傳統、人與人、人與食物疏離和斷裂,是本書另一個專注焦點,看到斷裂才能決定行動的方向。值此推動食農教育之際,政府能否構築全民一起努力的願景,透過不同體系的努力和合作,修補這些斷裂和疏離,讓健康的人、永續的資源、傳承的文化、美麗的環境和品質的生活成為食育和農業的目標。《食.農》是一本從哲思到行動的書。 ——顏淑玲(前中華民國四健會協會秘書長)

跑步運動介入對國小高年級學童運動參與程度與身體自我概念之研究

為了解決教育的目的為何 的問題,作者呂孟怡 這樣論述:

本研究目的在探討跑步運動介入對國小高年級學童運動參與程度與身體自我概念之影響。方法:以準實驗研究法,採前、後測,採立意取樣選取臺南市官田區某國小高年級四個班級為研究對象,分為實驗組和控制組:實驗組(男生17人,女生16人。平均年齡11歲,平均身高143.2公分,平均體重40.6公斤),進行八週跑步運動課程,每週3次、每次30分鐘,於晨間活動實施;控制組(男生22人,女生11人。平均年齡12歲,平均身高149.2公分,平均體重47.3公斤),則不實施任何運動訓練,採靜態晨間閱讀活動,合計66人。實驗組及控制組分別在實驗前、後接受運動參與程度與身體自我概念量表的前測及後測,以不同組別(實驗組

與控制組)及測驗別(前測與後測)為自變項,各量表之得分為依變項,研究採混合設計二因子變異數(Mixed design two-way ANOVA)分析進行考驗;若交互作用顯著差異,則進行單純主要效果(Simple main effect)考驗,以驗證其差異性,統計顯著訂為α=.05。結果:一、跑步運動介入後,實驗組的運動參與程度優於控制組。二、跑步運動入後,實驗組的身體自我概念優於控制組,除了外表構面外。三、跑步運動介入後,身體自我概念的五個構面,實驗組前、後測達顯著差異。四、控制組未接受跑步運動介入,在運動參與程度與身體自我概念方面,其前、後測皆無顯著差異。結論:一、跑步運動介入對國小學童的

運動參與程度有正面助益。二、跑步運動介入對國小學童身體自我概念(外表除外)有正面助益。

教育的目的為何的網路口碑排行榜

-

#1.教育目的為何?呼應〈當學生問我學這個有什麼用?〉一文

高等教育的目的不在於複製教授的答案,而在於啟發學生的想法。 於 opinion.udn.com -

#2.教育的目的為何?

教育的目的為何 ,你想知道的解答。教育的目的為何?·培養成有學習能力的人·培養擁有大格局·培養具有創造力·懂得享受人生意義的人.跳至內容跳到主功能表...| 教育百科. 於 eduwikitw.com -

#3.服務學習Q & A 一、 為什麼要耗費那麼多心力與資源倡導服務 ...

教育 與服務學習的差異,簡單舉例說明:撿垃圾是一種單純的服務活動,但. 是,能透過慈服務工作, ... 實際付諸行動,達成學生多元成長與發展,即可達到轉化的目的。 於 www.ncyu.edu.tw -

#4.[學習]學校存在的意義 - Medium

要論證學校存在的目的,或者找到學校不同於社會之外的特殊之處,正面的思考教材偉瑩老師提供了《明日學校》、《經驗與教育》、《我們如何思考》三本書 ... 於 medium.com -

#5.「願有一天………」—優質教育的面向| TFT 為台灣而教

為何 在意優質教育就必須關注教育不平等議題? ... 的天份,幫助他們擁有充實的人生,並成為有熱情、有生產力的公民,是教育最初,也是最重要的目的。 於 www.teach4taiwan.org -

#6.常見問題 - 國中教育會考

Q1:教育會考目的為何? A1:配合十二年國民基本教育 ... Q2:教育會考的目標是否符合十二年國民基本教育之理念? ... Q5:為什麼教育會考採用「標準參照」計分方式? 於 cap.rcpet.edu.tw -

#7.人文素養教育的文獻回顧

李大偉(民82)指出:「人文素養的培育,乃是人文教育的目的。 ... 而這些意義與目的為何,各人的體認不同,但有了這種使命感,就可以提升人生的境界。(郭為藩,民77). 於 lib.ctcn.edu.tw -

#8.【為何現代教育需要進化】為什麼教育會讓許多學生感到迷惘 ...

我們是一群對學習、教育、以及許多人文社會議題有熱忱的學生,希望推廣一個以人為本的教育與文化思潮,透過經營自媒體分享自由民主的開放教育理念,並 ... 於 vocus.cc -

#9.二、環境教育

出了二十一世紀議程(Agenda 21),使環境教育成為世界公民必備的通識,也是國. 際共負的責任。 界定人與自然間互動關係的環境典範,漸漸由生態環境的保育擴充至整個社. 於 www.k12ea.gov.tw -

#10.致二十歲的自己,什麼是大學教育的意義? - 故事StoryStudio

重點不在於用學生的意見來取代老師的,而是把老師的佯攻轉化成陌生、侷促且充滿懷疑色彩的情況——這才是教人如何思考,而非思考什麼。 為何讀大學? 持否定 ... 於 storystudio.tw -

#11.老師對教學的理念為何?(如何看待”教學”?) 教育其實是要 ...

老師對教學的理念為何?(如何看待”教學”?) 教育其實是要激發學生的潛力,讓學生從自身有侷限的條件下充分發揮。 ... 我的滿分不是100 分而是110 分,目的是使學生有. 於 cdtl.nchu.edu.tw -

#12.【社會議題】《為何教育需要改變?》(一):回歸教育的本質

這句由杜威提出的話乍聽之下或許會認為是教育是漫無目的的,但顯然這是一種誤解,他真正想表達的是在狹義教育中的成績、名次……這些具指標性的標準只是 ... 於 alek0717.pixnet.net -

#13.108年職業安全衛生管理乙級技術士學術科經典試題總彙

001 請問職業安全衛生教育訓練的目的為何?答: (一)增進職業安全衛生知識與態度。(二)增進勞工參與安全衛生工作。(三)舒解勞工工作壓力,增進勞工工作滿足感。 於 books.google.com.tw -

#14.交互教學法四項策略 - 教育百科

目的 是透過師生及同儕的對話和討論,訓練學生四項閱讀策略,以提高學生自我監控和 ... 教師宜細心觀察每位學生「教學」表現,以探索學生思考及其所須之教學類型為何。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#15.【朱家安不要偷懶了】義務教育究竟該教什麼?從公民責任出發

任何關於教育的爭議,不論是文言文、多元性別、本土意識,還是建構式數學,在正反多方論戰之餘,總有人提出「得要回到教育的目的來看,才知道什麼內容 ... 於 news.readmoo.com -

#16.教育到不了的遠方| 台灣偏鄉教育困境 - Wix.com

其形成的原因與改善方式又為何?讓我們一同檢視臺灣的城市與鄉鎮之間,如何落實貧富、族群間受教權益的平等。 於 owsla5520.wixsite.com -

#17.生命教育| 基本概念

生命教育探索生命的根本課題,包括人生目的與意義的探尋、美好價值的思辨與追求、自我的認識與提升、靈性的 ... 其實質內涵則以「人生三問」為核心,其中「人為何而活? 於 www.tajh.tp.edu.tw -

#18.儒家的教育思想

一般談到孔子的教育思想特色,皆能侃侃而談,就是有教無類與因材施教。 ... 孟子說過,讀書的目的是要將自己放失掉的本心收回來,使仁義禮智的本性皆能表現出來,於 ... 於 confucius.tycg.gov.tw -

#19.為何要在戶外教學 - 五南圖書

經濟蕭條間接地導致教育目的之重新評估。就在更多學校系統和教. 育機構將注意力轉向課程修改課題,新授課方式的實驗課程也開始發. 於 www.wunan.com.tw -

#20.臺大教授葉丙成:型塑大學教學創新文化鼓勵教師持續成長

教學創新的目的為何? ... 例如教育部過去用競爭性的經費的方式想引導老師去做教學創新,但在過程中這整件事情意義被模糊,使得很多學校為了得到預算 ... 於 www.heeact.edu.tw -

#21.《模犯生》的真相:成績不會是你一輩子的標籤

... 設計,本片探討的是亞洲社會最深層的議題──教育的目的就是為了拚升學嗎? ... 台科大教授談升學:當升學變成一種競賽,你了解自己的目的為何? 於 ioh.tw -

#22.教育推廣的環境意涵為何?

促進批判性與決策性思考,並以解決問題為目的。 • 視情況運用室內或戶外環境作為學習場域。 What does Environmental Education convey? 環境教育要傳達些什麼? 於 www.swan.org.tw -

#23.關於12年國教-108課綱資訊網|十二年國民基本教育

十二年國民基本教育包含九年國民教育及高級中等教育,課程發展以「核心素養」為主軸,培養孩子成為「終身學習者」。因此,十二年國教課綱,也就是108課綱。 於 12basic.edu.tw -

#24.公司教育訓練目的是什麼?企業如何安排員工教育訓練?

企業如何做教育訓練?教育訓練的目的是為了「改變」,讓員工有更好的能力,進而達到高績效的作業,企業教育訓練課程該如何規劃?從基層員工教育訓練到 ... 於 rcsa-consultant.com -

#25.成績和排名,不能衡量學習的意義 - 親子天下

台灣教育改革推動多年,我們真的打破了分數的意義嗎?學校、老師... ... 學習的本質與目的為何?需要透過與同儕的比較來激勵或是鞭策自己嗎? 於 www.parenting.com.tw -

#26.企業教育訓練的意義與功能

重培育與員工工作有關的技能並強調立即效果;而教育多注重基本能力的發展,. 如語言與基礎數學等,其具有廣泛性、基礎性與啟發性,其目的以適應人生一般. 之需要為主。 於 tw.cyberlink.com -

#27.批判理論的教育哲學認為教育的目的為何(4分) 而他們 ... - Jolieper

01、批判理論的教育哲學認為教育的目的為何?而他們認為要運用什麼樣的教學內容與方法才能達到這樣的教育目的?(教檢,民94) 02、請比較功利主義與嚴格主義的道德 ... 於 www.jolielper.co -

#28.台灣成人教育的展望 終身學習的倡導與行銷

在二次戰後,成人教育急遽發展,被. 視為一種促進民主,創造菁英份子與一般 ... 教育視為終身學習(lifelong learning)的 ... 在職進修專班學生為研究對象,目的在瞭. 於 www.sfaa.gov.tw -

#29.常見問答-為何要接受職業安全衛生教育訓練? - 臺北市勞動檢查處

為何 要接受職業安全衛生教育訓練? 依職業安全衛生法第32條規定訂定,旨在規範對所有工作者應施以工作上所必要之安全衛生教育及預防災變之訓練,亦對操作危險性機械或 ... 於 lio.gov.taipei -

#30.幼兒園性別平等教育教學示例一、緣起

在幼兒園實施性別平等教育的目的在於讓幼兒在學習歷程中認識自己的性別、並辨識性別 ... 可根據以下所列各個關注面向分析觀察資料,並嘗試從中了解幼兒為何如此表現, ... 於 gec.ey.gov.tw -

#31.教育基本法 - 全國法規資料庫

為保障人民學習及受教育之權利,確立教育基本方針,健全教育體制,特制定本法。 ... 為實現前項教育目的,國家、教育機構、教師、父母應負協助之責任。 於 law.moj.gov.tw -

#32.人為什麼要接受教育? - 雅瑪知識

目的 是人類對活動結果的一種指向和規定。教育目的的確立不僅是一個國家人才利益的意志體現,更為重要的是它可以規範教育活動的全過程,使教育 ... 於 www.yamab2b.com -

#33.物理教學與學習經驗分享/交流:學習『科學』的目的為何?

例如:設計師、土木工程師、醫師等,瞭解職場所應用的科學原理,然後發揮於實際的工作中。所應用的範圍往往比正規科學教育更寬廣,可能並不完整具備職場 ... 於 www.phy.ntnu.edu.tw -

#34.專業教育為何教不出好的專業人才?

學校教育的目的是培養造福社會、成就生命的優秀人才,而不是製造問題甚至是危害社會的人。因此,一向重視專業發展的大學亟需改弦易轍地重新思考大學教育。 於 report.nat.gov.tw -

#35.109特殊教育學校教師資格考教育原理與制度考古試題解答

丙家長說:學校必須要培養學生批判能力,才能質疑與改變社會不公情事。 試問這三位家長的想法,分別屬於教育社會學哪種理論?理由為何?(6分); 當這三 ... 於 www.easywin.com.tw -

#36.【換日線讀家】為何孩子考上大學後,卻開始「懷疑人生」?

事實上,這種將「教育」與「生活」完美切開的狀況,一直以來都讓不少人在進入大學後,出現了「我為何而學?」、「人生目的到底是什麼?」的疑問。 於 tw.tech.yahoo.com -

#37.[歷史回想].日本殖民統治下,台灣教育制度的回顧

例如, 我的父母都接受過日治時代的「公學校」(小學)教育,而我曾就讀過的學校也是成立於日治時期。 這篇文章提到一些學校,也蒐集了一些舊照片,或許 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#38.茅于軾:教育的目的是什麼?|人文經濟學會編輯部 - 灼見名家

教育的目的 是為了受教育者本人,不是為了別人。「人才論」把受教育者培養成別人的工具,而不是為了他自己的人生。是的,人才論也不錯。人必須有一定的能力,能夠解決問題, ... 於 www.master-insight.com -

#39.全球化時代國際教育中的意識型態

Fairclough(2003)指出批判論述分析是以鉅觀社. 會脈絡的「大D」(big discourse)出發進行批判,分析「為什麼會這麼說」,最. 終目的在達成社會改變―「論述作為社會經濟 ... 於 www.edubook.com.tw -

#40.教育目的為何?呼應〈當學生問我學這個有什麼用?〉一文

一文後,美奧克拉荷馬州立大學助理教授張賢龢也以〈教育目的為何?〉回應。兩位都是在高等教育的教育者,一位從通識教育的量子力學知識有無用討論, ... 於 blog.xuite.net -

#41.實驗教育是什麼?10個面向讓你更了解實驗教育

因此在傳統教育下,孩子很會考試,卻不知道為什麼要考試、為什麼要學習。國中的努力是為了上好高中,考上好高中的目的就是為了考上好大學,等到大學畢業入 ... 於 hbmomshare.com -

#42.【春風化雨】為什麼要上學? | 想想論壇

大家在整個學校教育的大體制下,很少被教導自由而獨立的思考。 ... 這就是教育本來的面貌、意義與目的;且不管教育怎麼改,這仍會是其核心價值。 於 www.thinkingtaiwan.com -

#43.教育的目的是什麼? - 劇多

所以說教育是一門藝術,為人之師,最忌一模一樣,誤人子弟。所以在傳統的師承中,好的老師教出來的徒弟每人都有所不同。所以為什麼在中國尊從孔子為教育 ... 於 www.juduo.cc -

#44.我們不一樣!日治義務教育下的學校不一樣!

為什麼有這樣的區別呢?主要是因為當時日本教育目的是為了讓台灣孩童可以更服從日本,因此教學以日語和皇國思想為主,「洗腦 ... 於 academy.snapask.com -

#45.為何「工具教育」與大學精神相違背

人. 要掌握工具為己所用,但人本身是目的。就是那種純技能性的教育,. 也只是為了讓我們的學生掌握有效的工具,而不是把他們培養成為工. 於 www.oge.cuhk.edu.hk -

#46.未來教育大變革?線上教學席捲全球,大學校時代來了!

受到疫情衝擊,教育界迎來了兩大變化,一是線上課程大幅增加,鬆綁了學習地點;二是老師從單一的傳授知識,轉變為多元的顧問角色。 於 www.bnext.com.tw -

#47.Q:學生在課堂上可以用手機偷拍老師嗎?

以目前教育現場來說,學生的學習模式在拜E化影響與高科技所賜之下,已不再是僅有單純 ... 不論其使用的目的為何,對於熟悉於傳統教學情境的老師總是一項衝擊,因為此舉 ... 於 www.lre.org.tw -

#48.教育的目的為何?這好像是一個學術性問題,其實不然

我們自少接受的家教,老師長輩的循循善誘,宗教的熏陶,政府發起的社教運動,都是為了改變行為。通常行為教育都是導人向善或提倡文明德行,但也有反面教材,如邪教或極權 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#49.教越少,學越多」,芬蘭為何充滿奇異的教育悖論? - 第1 頁 ...

芬蘭的成功之道,正好讓全球教育學者重新思考教改的目的與方法;芬蘭此際面臨的各式挑戰與困境、因應策略,更值得眾人加以借鏡,從中找到解方。 於 www.thenewslens.com -

#50.教育的目的為何? | 六藝草堂

教育的目的為何 ? · 培養成有學習能力的人 · 培養擁有大格局 · 培養具有創造力 · 懂得享受人生意義的人. 於 article.denniswave.com -

#51.新北市天主教恆毅高級中學「讀報教育」委員會組織章程

為加強圖書館設施,發揮圖書館功能,以輔助教學之需要,達成教育之目的,特設置圖書館. 推展委員會(以下簡稱本會),協助推展館務。並參照有關規定及本校實際情形, ... 於 rpage.hchs.ntpc.edu.tw -

#52.教育的目的是什么?它的意义何在? - 网易

所有人的关于教育目的的是靠其实都围绕着两个核心观念:教会学生掌握认知技能和社会生活技能。这包括:让学生做好准备,成为有责任感、能为社会做贡献的 ... 於 www.163.com -

#53.教育的根本目的是什麼 - 好問答網

教育的目的 是什麼,教育的根本目的是什麼,1樓貝斯和鼓最帥了教育目的是指教育所要培養的人的質量和規格的總要求,即解決把受教育者培養成什麼樣的人的 ... 於 www.betermondo.com -

#54.我國教育制度簡介

特教學校分為綜合型特殊教育學校、啟明、 ... 校及幼兒園設置之特殊教育班計有集中式特教班、 ... 教育或休閒為目的之教育文化機構。因此,. 於 stats.moe.gov.tw -

#55.教育目的 - 中文百科知識

二是對教育要培養出的人的社會價值作出規定,指明這種人符合什麼社會的需要或為什麼階級的利益服務。其中關於身心素質的規定是教育目的結構的核心部分。例如,1995年3月<< ... 於 www.easyatm.com.tw -

#56.體育的本質:一個認識論基礎

而謀達到教育目的的一種教育」(方萬邦,1973,頁115);「體育即教育,體. 育是用大肌肉活動為方式的 ... 但單從大肌肉活動的標準,我們又如何解答為何大提琴、. 於 academic.ntue.edu.tw -

#57.環境教育 - MBA智库百科

環境教育是以人類與環境的關係為核心,以解決環境問題和實現可持續發展為目的,以提高人們的環境意識和有效參與能力、普及環境保護知識與技能、培養環境保護人才為任務 ... 於 wiki.mbalib.com -

#58.教育的目的為何、教育的意義、教育的價值在PTT/mobile01 ...

在教育的目的為何這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者girl10319也提到確定接掌二軍兵符劉育辰對18歲捕手張翔有計劃記者倪婉君/台南報導劉育辰今年接下統一獅二軍總 ... 於 pet.reviewiki.com -

#59.學校為何存在?美國文化中的全人教育思潮| 心理出版社

生命與教育所為為何? 教育是「教人成人」的工作,期使「自然人」涵養化育為「有教養的人」(educated-man);教育的目的從中西教育的字源字義來看,一言以蔽之, ... 於 www.psy.com.tw -

#60.1 讀經教育Q&A-經典教育的目的為何?兒童讀經有哪些原則?1 ...

1 讀經教育Q&A 理念篇 經典 教育的目的為何 ?讀經的目的就是要我們”成人”,大學提的”在明明德,在親民,在止於至善”。所以經典教育的目的是把聖賢的 ... 於 www.youtube.com -

#61.高雄市鼓山區鼓岩國民小學- 關於鼓岩- 媒體報導

教育的目的為何 ? 看完之後,你是慷慨激昂熱血沸騰,還是雞皮疙瘩不屑一顧.... "教育的目的為何?"我們都失憶了. 於 school.kh.edu.tw -

#62.生命教育

生命教育的意義(P.4). • 生命教育的目的(P.5). • 生命教育-自殺防禦(P.6). • 結語(P.7). • 參考資料(P.8). 生命教育的起源. • 概念起源於澳洲,1979年澳洲雪梨成立 ... 於 www.hlbh.hlc.edu.tw -

#63.教育的目的---我們為何而學習?

我們為何要學習呢? 或許僅僅只是父母期待或許僅僅只是因為9年國教強制規定但如果我們回歸到歷史上回歸到人類人性上, 內在的驅動性到底在人們的內在精神層次, ... 於 sacredocean.pixnet.net -

#64.為何需要教育? | 池田大作中文網站

在池田的眼中,教育的最終目的和人生的目的相同,那就是獲得「幸福」。這個想法也是創價教育之父牧口常三郎的教育理論基礎。這裡所說的幸福,並不是無憂無慮、得償所願 ... 於 www.daisakuikeda.org -

#65.我們到底為什麼要接受教育? - 每日頭條

接受教育,絕不僅僅是為了知識、名聲、樂趣以及金錢、地位,這些都是看得見摸得著的。教育最為關鍵的功用在於,培養孩子的價值觀、世界觀、為人處世的正確 ... 於 kknews.cc -

#66.批判理論的教育哲學認為教育的目的為何?而他們認為要運用 ...

(一)教育目的: 1.培養學生建構自我的觀點的能力。 2.培養學生對於壓迫與不公之事的敏感性 ... 於 yamol.tw -

#67.教育的根本目的是什麼 - 迪克知識網

教育 的根本目的當然是提升個人素質,加強正確三觀的形成,使人更好的選擇自己想要的道路,從廣義上來講,教育是為了實現社會的和諧和繁榮。 什麼是教育? 於 www.diklearn.com -

#68.哈佛校長:教育的目的不是學會一堆知識而是學會一種思維

以下是這位校長在哈佛的一次演講,她用自己的親身經歷告訴我們,我們到底為什麼一定要走出去,看這個世界。 世界有太多的內容需要我們去熟悉和探索,絕對 ... 於 tw.aboluowang.com -

#69.《學校為何存在?》 美國文化中的全人教育思潮

《學校為何存在?》 ... 建立在精英教育基礎之上,存在於個人爭取社會和經濟地位之毫無止進,充斥著功利主義 ... 教育最基本也最主要的目的是在滋養人類發展的內在潛力。 於 cat.hfu.edu.tw -

#70.學權做為動詞學生自治做為方法 - 高等教育知識庫

凃峻清,「學生自治」的概念在近年快速出現、成長。然而學生自治到底目的為何、追求什麼,卻是相當模糊。本文試圖從學生主體性的上升,,ERICDATA高等教育知識庫:兩岸 ... 於 ericdata.com -

#71.鄧鴻源觀點:以色列的教育為何卓越? - 風傳媒

他們認為,教育的目的是讓孩子從事有意義的學習,靠自己獨立探索,為實際生活遇到的問題提出解方,而非為了參加國際比賽,爭取虛榮。在高中畢業之前,他們 ... 於 www.storm.mg -

#72.人為何而活?我的生命目的是什麼?- 月旦知識庫

林建福,作者Anthony T. Kronman把《教育的目的:為何我們的大學不再探討人生的意義?》一書所有內容區分為〈導論〉,月旦知識庫,整合十大資料庫交叉檢索搜尋,是法律學者 ... 於 lawdata.com.tw -

#73.楊照:「課綱」是什麼?為什麼有「課綱」? - 天下雜誌

「課綱」是用來取代「課本」的,用意是幫學生從「課本」的知識獨裁中解放出來的重要手段。「課綱」和「課本」有很不一樣的教育邏輯與教育目的。 於 www.cw.com.tw -

#74.第五章盧梭之教育理論

Kelly(1987:21)認為《愛彌兒》的「教育目的」就是要保存自然的自主性 ... 那麼幼童為何會脫離「自然狀態」?盧梭認為家長的「過於關心. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#75.到底為什麼要去學校?論學校教育的目的 - 析心事務所

到底為什麼要去學校啊? 我們都是正常大學(normal school)教出來的; 學東西要看什麼書? 學習應該和迷棒球一樣 ... 於 anatomind.com -

#76.2008health education中文版-衛生教育|讀專文

所以,衛生教育的主要目的是在鼓勵和促進民眾使其盡可能足以處理好他們的健康事務。當然,透過病患教育,我們都希望病患能獲得 ... 民眾本身的自覺優先順序為何? 步驟三. 於 health99.hpa.gov.tw -

#77.十二年國民基本教育相關業務 - 教育部

後三年為高級中等教育,依「高級中等教育法」規定,對象為15歲以上之國民,主要內涵為:普及、自願非強迫入學、免學費、公私立學校並行、免試為主、學校類型多元及普通與 ... 於 www.edu.tw -

#78.杜威經驗哲學對課程與教學之啟示

章所涉及的有關教育目的、教育方法、課程與教材等內容,其核心的概念仍不出. 經驗的範疇。此書出版之後,正逢進步主義教育與傳統教育所主張之新、舊教育. 於 utaipeir.lib.utaipei.edu.tw -

#79.推動學校品德教育

一、依據(一)教育部「友善校園學生事務及輔導工作作業計畫」。 (二)教育部人權教育與公民教育實踐方案。 · 二、實施目的: (一)增進本校教師及學生對於當代品德之核心 ... 於 asps.ttct.edu.tw -

#80.哲學為了教育(三)教育之目的是什麼?教育家能回答嗎?

在自由主義的社會,接納有多元目的。政府的責任並不在於提倡什麼價值,而只是容讓不同的目標和價值發展。教育的首要任務或者目的,就是讓 ... 於 www.hk01.com -

#81.服務學習定義與目的 - 學生事務處

服務學習」,就是「服務」與「學習」的相互結合,也就是在「服務」過程中獲得「學習」的效果,同美國教育家杜威(Dewey)所提的「從做中學」(learning by doing)。除了要學習 ... 於 sa.knu.edu.tw -

#82.目的為何 - 工商筆記本

2009年3月9日- 作者:石滋宜/總裁學苑創辦人只做教育改革是絕對不夠的。我們真正需要的是教育革命,從教育的目的、教育的方法及對人的評價做起,我們的下一代 ... 於 notebz.com -

#83.教師評鑑的目的為何?

教育 部於本(100)年3月31日公布中華民國教育報告書,提出三十六個行動方案,其中陸、優質教師專業發展方案中,提出要推動教師評鑑制度。目前委託國家教育研究院就教師評鑑 ... 於 epaper.naer.edu.tw -

#84.清華教師直言:教育的目的就是為了分層,為何家長至今想不明白

而高考的難度相對來說小一些,考不上本科的學生,還能被一所專科學校錄取。但是不管是專科學校還是本科院校,只要不是名校畢業生,學生就很很有可能會面臨 ... 於 twgreatdaily.com -

#85.4. 批判理論的教育哲學認為教育的目的為何?(4分) 而 ... - 題庫堂

4. 批判理論的教育哲學認為教育的目的為何?(4分) 而他們認為要運用什麼樣的教學內容與方法才能達到這樣的教育目的?(6分) 於 www.tikutang.com -

#86.環境教育概要

藉由教育過程,使全民獲得保護及改善環境所. 需之倫理、知識、態度、技能及價值觀。 • 這項過程著重觀念的澄清和價值的形成,. • 其目的在發展、瞭解和重視介於人類、 ... 於 www.ilepb.gov.tw -

#87.常見問題 - 大專校院推廣教育課程資訊入口網

Q1:何謂推廣教育?目的為何? A1:推廣教育(extension education)一詞在十九世紀中期,由英國的劍橋大學提出。係指由大學所提供的各種高等成人教育活動總稱。 於 cell.moe.edu.tw -

#88.從實用主義看杜威的教育思想及其在教育改革上的影響

本身並沒有什麼目的。由此可見實驗主義並不主張普遍而終極的教育目的,教育的目的是隨兒童的生長與教育經驗的發展而變異 ... 於 web.thu.edu.tw -

#89.服務學習意義 - 學務處

教育 部帶動中小學社團發展申請 ... 生活的價值與目的為何? ... 與「服務」並重,所以它與傳統的實習課程、志願服務、社區服務、勞作教育等相關名詞,並不盡相同。 於 sa100.chihlee.edu.tw -

#90.教育- 維基百科,自由的百科全書

在美國、加拿大和澳大利亞的教育體系中,中等教育和初等教育通常合稱「K-12」。中等教育的目的是提供通識教育,去幫助受教育者為高等教育奠定基礎,或者向某一專業進行有 ... 於 zh.wikipedia.org -

#91.不知道教育的目的和意义,而接受的教育,有什么意义? - 知乎

可是想想,我们中国人,从一踏入幼儿班开始,就只是为了学习而学习,家长老师教我们识字读书、教我们拼音字母、教我们一加一,却不能教给我们如何思考,为何学习。一味的想 ... 於 www.zhihu.com -

#92.你覺得教育的目的是什麼? - 小熊問答

那是2017年,之後我開始思考,我為什麼不去問一問自己的內心? 你覺得教育的目的是什麼? 幾乎差不多的時間,在知 ... 於 bearask.com -

#93.「全人教育」的理念及其實踐的困難*

以之作為課程規劃的主軸,但卻甚少探究「全人教育」的意蘊為何。筆. 者曾撰文〈通識教育本質 ... 終極目的只有「培養人」這一項,前述的各種主義皆是唯一教育理想的. 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#94.106 年公務人員高等考試三級考試試題 - 公職王

學生中心與社會利益兩大觀點,向來為教育目的在教育內容與個人發展方向的兩大主張;然 ... 的主張方面「美德倫理」(virtue ethics)與「權利倫理」兩者內涵的差異為何? 於 www.public.tw -

#95.並奠定終身學習的基礎能力。故在通識教育規劃上,將通識課程 ...

道德思考則關切如何做人與生活的人生實踐課題,其最基本的三個問題是:我為什麼活著?我應該怎樣活著?我如何能活出應該活出的生命?針對哲學基本課題與人生三問,本領域 ... 於 coursemap.aca.ntu.edu.tw -

#96.食農教育法草案總說明 - 行政院農業委員會

鑑於各界對於食農教育在飲食教育(含營養、家政、健康、食品. 教育等)、環境教育與農業教育領域 ... 一、規定食農教育之立法目的,釐清食農教育之定義及推動方向,並. 於 www.coa.gov.tw -

#97.批判教育學在台灣:發展與困境

育應是為改變、為批判意識而教,教育目的在使受教者得以對自身的處境產生「意 ... 不管名稱為何,基本上,它們都同意批判. 教育學的理念:將教育視為一種增益 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#98.教育目的為何?呼應〈當學生問我學這個有什麼用?〉一文.doc

我認為高等教育的目的在於啟迪學生思考,而不是要求學生照做,僅提供一些操作上的知識。 ... 一文後,美奧克拉荷馬州立大學助理教授張賢龢也以〈教育目的為何?〉 ... 於 ftp