教意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦聖嚴法師寫的 法鼓道風 和盧駿逸的 懶得教,這麼辦:培養獨立自主的全自動孩子,百善惜為先的教育筆記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中國哲學史概論 - Google 圖書結果也說明:渡邊秀方 他和宋子同受教於墨子一面又像習過黃老學但讀他的著述又是一個探究 ... 物的意義所以看來他和慎到田駢一派以「一是非齊萬物爲道」的思想全然不同意思是說人生 ...

這兩本書分別來自財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 和遠流所出版 。

世新大學 資訊管理學研究所(含碩專班) 吳威震所指導 楊佩玲的 串流媒體服務訂制因素與持續使用意願之研究 (2022),提出教意思關鍵因素是什麼,來自於訂閱制商業模式、OTT串流媒體、持續使用意願。

而第二篇論文國立屏東大學 幼兒教育學系碩士在職專班 劉豫鳳所指導 夏萍的 以肢體回應教學法將英語融入幼兒體能遊戲之行動研究 (2021),提出因為有 肢體回應教學法、融入式英語學習活動、體能活動、幼兒英語的重點而找出了 教意思的解答。

最後網站高血鉀衛教須知 - 林新醫院則補充:高血鉀衛教須知 · 接受血液透析者,透析不足。 · 攝取過多含鉀的食物。 · 藥物引起。 · 溶血現象。 · 便秘。 · 腎功能不良者腸胃道出血。 · 血糖控制不良。 · 重度代謝性酸中毒。

法鼓道風

為了解決教意思 的問題,作者聖嚴法師 這樣論述:

◎本書為聖嚴法師給僧眾的叮嚀與勉勵,能認識法鼓山的僧眾養成及道風傳承。 ◎在家弟子,也可學習清淨的梵行,過著以佛法為中心的生活,讓生命更莊嚴、開朗、光明、快樂。 「隋唐時代第一流人才在佛門,二十一世紀的菁英也是。」——聖嚴法師 ◆建設人間淨土,即是莊嚴佛國淨土 大乘佛教的目的,在於莊嚴清淨這個世界,讓這個世界成為佛國淨土。那麼,釋迦牟尼佛的佛土在哪裡?就是在娑婆世界,就在我們這個世界。我們這個世界就是釋迦牟尼的佛土。 如果我們只想到西方淨土或東方淨土去,而不將這個世界建設成為淨土,是不是有些對不起釋迦牟尼佛? 再請問諸位,當來下生彌勒尊佛會下生

到哪裡?是的,就是我們想要趕快逃走的這個世界。當彌勒佛下生的時候,我們可能已經跑掉了。我的意思並不是念阿彌陀佛、念藥師佛不對、不好,這是一個方便;然而,我們不應該忽略了釋迦牟尼佛、彌勒佛的佛土就在這個娑婆世界,他們都是發願要莊嚴娑婆世界成為佛國淨土,這就是大乘佛教的精神!就是漢傳佛教的精神! 太虛大師倡導「人成佛即成」的佛教,意思是:當我們做人做得成功了,我們就是和佛相應。「人成佛即成」所說的佛,並不是指究竟圓滿的佛,而是指成就了佛的功德。換言之,首先就是要把「人」做好,所以太虛大師主張「建設人間淨土」。 法鼓山的理念有一句「建設人間淨土」,這句話最早提出的是太虛大師;還有一句

「提昇人的品質」,意涵就是「人成佛即成」。「人成佛即成」且又提倡「建設人間淨土」,這兩句話彰顯了漢傳佛教的特色,也就是大乘佛教的精神所在。 ◆法鼓道風 以「慈悲」關懷人,以「智慧」處理事, 以「和樂」同生活,以「尊敬」相對待。 「悲智和敬」四字,即為法鼓道風。 第一篇:出家的意義與目的 第二篇:內修外弘,安己安人 第三篇:僧伽大學培育僧才

教意思進入發燒排行的影片

麵腸是許多素食者很喜歡的食材,因為本身的彈性很大運用廣泛,所以煎、滷、炒、炸都很適合,

經常是素食者喜歡的料理食材。

今天我分享的這道麵腸,我想有許多素食者可能都在家中做過,以前我是不常接觸素食,所以對麵腸的了解也不多,偶爾吃到會覺得QQ的口感還不錯。(根本也不知道它叫麵腸)

-

自從3個月前有了一個機緣開始吃素,每個禮拜回婆婆家吃飯的時候,婆婆就會為我變化素食料理,第一次在婆婆家吃到麵腸時,我馬上開心的告訴婆婆這好像鹹酥雞喔!

後來看了婆婆做了幾次,回到家中遇到自己無肉日的時候,我也會自己做來吃,酥酥香香的是真的很涮嘴。

上次跟粉絲們分享過一次照片,大家都覺得很有趣,想做看看,所以我就將婆婆的做法拍成影片,喜歡的粉絲們可以試著做做看,我個人是有點調皮,把它想像成鹹酥雞,所以加了辣椒再加了九層塔,就將它取名為“偽鹹酥雞的香酥麵腸”。

這並不表示我在無肉日的時候,會非常想吃肉而心生的幻想,只是完全覺得味道上及樣子的呈現上,真的有極高的相似度,我想粉絲們也可以做來吃吃看,就會明白我說的意思了!

*這道煎麵腸的影片中,有兩個小技巧,翻麵腸以及加地瓜粉的時間,需要稍微注意,其餘我想就不難了。

*還有麵腸買回家沒有馬上吃是需要放在冷凍的喔!

-

目前我在自己家中,每週選定1~2天(星期一、四)是無肉日。

覺得一個禮拜兩天不吃肉,可以清清腸胃,也可以讓地球減少壓力舒舒壓,友善自己也友善環境,感覺實踐起來不難,而且也不會不方便,所以我想目前我還會繼續下去,也謝謝我的家人老劉和嬌媽願意跟我配合,所以以後我也會不定時的在粉絲頁,跟大家分享我的家常蔬食影片喔!

-

再一個題外話,我因為一週無肉兩天,所以也多了機會去到很不錯的素食餐廳,吃了一些做得很特別的素食料理,當然我不是鼓勵大家要吃很精緻的素食,只是我覺得如果你一開始對素食,有不是很好的印象,或以為素食就是有種特殊的味道,我覺得現在的這些素食餐廳,都可以讓你重新評估,重新認識素食喔!

-

*影片中的字體老劉都有加大跟加深,希望大家都能看得更舒服。

*目前我是無肉日,以蔬食為主,並沒有特別的宗教意思,所以我在影片結束時,用了B路來呈現,完全只是影片效果喔!

其實這是一道婆婆在家常做的煎麵腸,只是媳婦我比較調皮在吃素的日子,吃到它卻吃驚地以為這不就是鹹酥雞嗎?所以我就將它加了辣椒再加了九層塔,就成了這道名符其實的“偽鹹酥雞的香酥麵腸”。真的是香酥爆表!你一定非試不可呀!

每週選定1~2天的無肉日,可以讓自己清清腸胃,也讓地球舒舒壓,我想對彼此都是友善的,以後我也會不定時的分享我的蔬食影片喔!再說一遍,這道“偽鹹酥雞的香酥麵腸”,搭配b路真的很涮嘴!完全停不下來呦~

❤️請加入我們的fb

https://www.facebook.com/veryred2011

@阿嬌生活廚房 IG帳號在這裡:http:www.instagram.com/charlene_lifekitchen

串流媒體服務訂制因素與持續使用意願之研究

為了解決教意思 的問題,作者楊佩玲 這樣論述:

近年新冠肺炎疫情在全球蔓延,讓民眾的消費習慣改變,伴隨著訂閱經濟重新崛起,其中訂閱市場上以OTT(Over-The-Top)串流媒體服務最為引領風潮及訂閱成長快速,在串流媒體訂閱制度下的企業是提供以顧客價值為主,努力提升產品的內容品質,如何讓使用顧客的喜好達到滿意,進而持續不斷使用訂閱,企業才能擁有長期穩定的營收損益。 本研究藉由研讀相關文獻探討串流媒體服務訂制因素與持續使用意願之研究時,消費者在內容多元性、即時性、獨創內容、與娛樂性及有用性對於態度與行為意圖的影響,進而是否達到滿意後對於持續使用意願的影響,以問卷調查法進行研究,採用敘述性統計分析、信度分析、皮爾森分析、獨立樣

本t檢定、單因子變異數分析、以及多元迴歸分析等方法,以解釋分析研究的結果。 研究數據分析顯示,訂閱者對於內容多元性、即時性、獨創內容、與娛樂性及有用性的選擇,皆會影響訂閱者對於OTT串流媒體服務的態度及行為,而且訂閱者對於此服務是滿意的,後續有較高的持續使用意願。

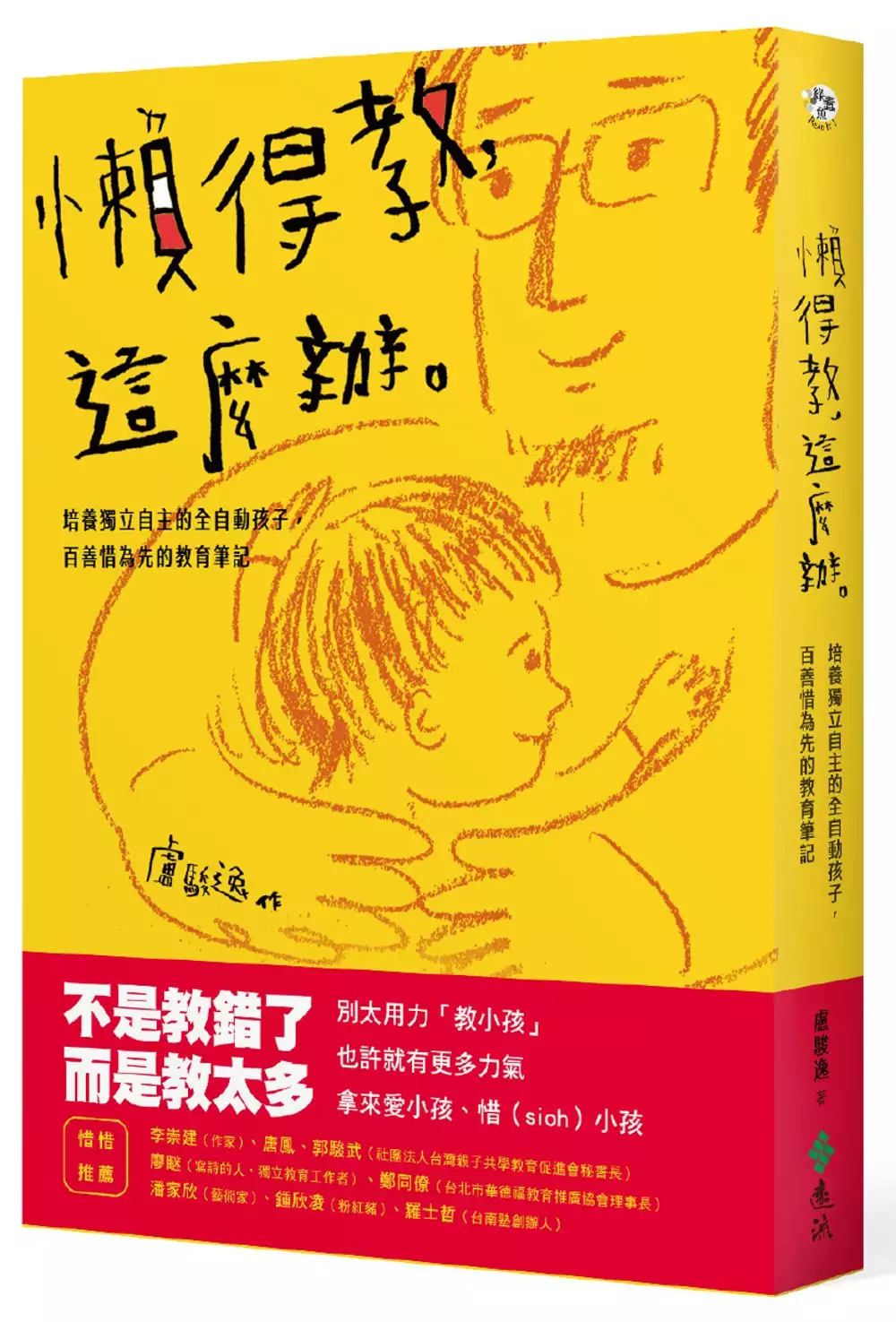

懶得教,這麼辦:培養獨立自主的全自動孩子,百善惜為先的教育筆記

為了解決教意思 的問題,作者盧駿逸 這樣論述:

不是教錯了,而是教太多 懶得教,但盡量勤勞惜(sioh) 別太用力「教小孩」,也許就有更多力氣愛小孩、惜(sioh)小孩 ★擺脫「做太多」的惡性教養循環 ★整理近十年來非典型教育現場的故事 ★以「思考」代替教條式的教養原則,破解專家迷思 ★同理父母及教育者們的困境,全年齡適用的「惜惜」想像 是不是我們做得不夠好? 是不是我們做得不夠多? 這些煩惱,在教育現場屢見不鮮。 但對教育者來說,這些焦慮是必要的嗎? 某些專家們總在誇談「怎麼教」,或傳達「你教錯了,照我的來」,甚至散佈「這樣教得不夠,像我這樣教才夠」的教養焦慮。教養對家長來說

,既是一種不能輸的軍備競賽,也是一種時時被他人凝視的、不能犯錯的道德考驗。 難道只有通過考驗的人,才是夠好的父母? 這本書想要反對這樣的價值,也反對那些便宜行事、過度簡化的教育想像。因為大多數時候,我們不是做錯了,而是做得太多。 懶得教,但盡量勤勞惜(sioh)。這樣的惜(sioh)不代表緊迫盯人、訓練有素的專家姿態,更不代表「為你好」就能無限上綱,成為管教的藉口。本書從教育工作者、父親的身分出發,記錄了駿逸與孩子相處的故事。包括身處教育現場的反思,談教養迷思、權力關係、自主學習等常見的教育議題。彷彿可以聽見他透過文字,溫柔並堅定的提出「學習不是訓練」「談教育也要談戀愛」「坦

率的強迫,好過虛假的溝通」等主張。 為人父母者,究竟願意投入多少時間與代價,交換孩子的發展機會與空間?駿逸認為這些代價包括對孩子的愛、對人性的信任、對孩子發展的瞭解、對人我權利分際的思索與認識,以及身為人、教育者、身為父親的自我期許。全書穿插各種常見的教養難題、故事,以及駿逸與兒子阿果互動的日記。並以「惜惜」的概念出發,對孩子、教育者們傳遞人性中最寶貴的價值。 這不是一本傳統教養書,也不是扮演教育專家,指著父母的鼻子說你應該怎麼做的教育指南。它更像是一個以家庭為田野的人類學家,同時扮演爸爸、老師、朋友等角色,與孩子建立關係並持續進行的教育實驗。更重要的,不論對待大人或小孩,都應

該從「惜惜」做起,以同理心相處、相惜,期望能激發同為父母、教育者的同理心,建立相互尊重及成長的良性循環,不光為了孩子,也讓我們自己成為足夠聰明、堅強並獨立的人。 惜惜推薦 李崇建(作家)、唐鳳、郭駿武(社團法人台灣親子共學教育促進會秘書長)、廖瞇(寫詩的人,獨立教育工作者)、鄭同僚(台北市華德福教育推廣協會理事長)、潘家欣(藝術家)、鍾欣凌(粉紅豬)、羅士哲(台南塾創辦人)

以肢體回應教學法將英語融入幼兒體能遊戲之行動研究

為了解決教意思 的問題,作者夏萍 這樣論述:

本研究旨在探究如何藉由肢體回應教學法(TPR)將英語融入於幼兒的體能遊戲中,並配合主題教學的脈絡進行統整性的教學,以融入的方式了解TPR在幼兒體能活動可能的策略與運用情形。研究者擬定了三個層次的教學策略,由易至難分別為TPR-1能聆聽英語單詞跟著做動作;TPR-2能聽懂英語單詞進行體能遊戲活動。TPR-3能在活動的遊戲情境中使用英語,三項策略分別實施於動作發想活動與肢體運用活動的體能遊戲中。 研究實施於南部一所公立幼兒園大班,以行動研究的方式進行為期十週的英語融入體能遊戲。資料蒐集除在研究過程中攝錄教學過程,採取半結構式的方式,訪談協同研究者與諍友,加上研究者於活動後的觀察紀錄與省思札

記,進行資料的分析並擬定修正教學的行動方案。研究發現主要有二,首先在TPR策略實踐部分,TPR-1需搭配適切曲速與幼兒動作發展;TPR-2需配合不同的體能遊戲,在活動設計中進行調整;TPR-3可以比手畫腳的方式融入活動,提升幼兒在發音上的回應。其次在體能活動中融入英語,能藉由發想了解詞意與提升肢體創意思維,同時可提升孩子的基本動作能力。研究者針對課程設計、策略運用、師資培育與未來研究提出建議。

教意思的網路口碑排行榜

-

#1.我們都要好好教孩子聽懂『不』的意思!別 ... - 未來親子學習平台

我們都要好好教孩子聽懂『不』的意思!別讓孩子什麼都要什麼都拿,這樣他將很難成為一個快樂的人. 為了更好的親子教育,父母都要知道跟孩子說『不』 ... 於 futureparenting.cwgv.com.tw -

#2.發票載具如何使用?5分鐘教你快速申請載具帳戶

一)財政部雲端發票申請教學步驟 (二)載具怎麼用最方便? ... 三、載具歸戶的定義與教學:3分鐘學會如何歸戶 ... 消費者經常會詢問「載具歸戶意思為何? 於 www.cetustek.com.tw -

#3.中國哲學史概論 - Google 圖書結果

渡邊秀方 他和宋子同受教於墨子一面又像習過黃老學但讀他的著述又是一個探究 ... 物的意義所以看來他和慎到田駢一派以「一是非齊萬物爲道」的思想全然不同意思是說人生 ... 於 books.google.com.tw -

#4.高血鉀衛教須知 - 林新醫院

高血鉀衛教須知 · 接受血液透析者,透析不足。 · 攝取過多含鉀的食物。 · 藥物引起。 · 溶血現象。 · 便秘。 · 腎功能不良者腸胃道出血。 · 血糖控制不良。 · 重度代謝性酸中毒。 於 www.lshosp.com.tw -

#5.佛法中有權實二教,是什麼意思?彌陀經是權教或實教?

問題有160條,包括:1. 有人發心想學佛、修行,但習氣重,不能持戒,怎麼辦?2. 為人講經說法,若佛法說錯了,有因果之報否?3. 做人心好就好了,又何必學佛呢?4. 於 www.book853.com -

#6.教學- 教育雲線上字典 - 教育百科

名詞解釋: 教學(teaching)指的是教師傳導知識、技能、態度或信念給學生的活動及過程。 美國教育學者史密斯 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#7.青點教是什麼意思- 閒聊板 - Dcard

各位,請教一下,交友軟體上一堆人說自己青點教,但google後也沒個完整統一的解釋,有人知道這是什麼意思嗎?認真問,感謝- 女孩,閒聊,心情. 於 www.dcard.tw -

#8."教"什麽意思_"教"的解釋

教的意思是:[ jiào; jiāo ] jiào ㄐㄧㄠˋ1)指導,訓...,點擊查查權威在線詞典詳細解釋教的解釋、意思、同義詞、反義詞和造句。 於 tw.ichacha.net -

#9.個別輔導計畫IGP - 全國特殊教育資訊網

依我國特殊教育法第三十六條明定高級中等以下各教育階段學校應以協同教學方式,考量資賦優異學生性向、優勢能力、學習特質及特殊教育需求,訂定資賦優異學生個別輔導計畫, ... 於 special.moe.gov.tw -

#10.插刀教”意思出处含义介绍 - 游戏吧

插刀教”突然间就火起来了,大家不用担心这不是一个邪教,这只是一个最近比较流行的梗,接下来游戏吧小编为大家带来“插刀教”意思出处含义介绍, ... 於 m.gmz88.com -

#11.快速了解生命靈數1-9號人性格特質!教你「如何找到對的人?」

奉獻數代表的意思為: 重視親情,對愛的需求非常強烈,同時也擁有治癒人心和對藝術的理解力。你會願意先主動並卻讓對方感受到你的愛。因為家庭美滿和感受到 ... 於 www.vogue.com.tw -

#12.三字經說:“養不教,父之過”,孩子沒教好,都是爸爸的錯? (04)

養不教父之過教不嚴師之惰這十二個字的主旨是家庭教育和學校教育的重要。生養孩子,供給吃穿卻不教育他,是父母的過失。教學不嚴謹是老師怠惰失職。 於 vocus.cc -

#13.認識癲癇- 神經內科 - 馬偕紀念醫院

衛教資訊. 認識癲癇. 馬偕醫院神經科資深主治醫師周碩彬醫師. 前言: 癲癇是一個相當古老的疾病,在科學未發達前癲癇被認為是一種超自然、出於神旨的「神聖病」或是魔鬼 ... 於 www.mmh.org.tw -

#14.【師教】意思解釋和用法,規範讀音及師教的英文翻譯- 澳典詞典

師教絳服禳衰月,妻許青衣侍病夫。健羨人家多力子,祈求道士有神符。世間方法從誰問,臥處還看藥草圖。 ——唐• 王建《早春病中》. 師教本於空,流來不自東。 於 cidian.odict.net -

#15.pasta和spaghetti意思一樣嗎?3分鐘教你到義式料理店必懂的 ...

pasta和spaghetti意思一樣嗎?3分鐘教你到義式料理店必懂的18個英文單字 ... spaghetti 是義大利麵?pasta 也是義大利麵?如何看懂義大利餐廳菜單,點到想吃的主菜和甜點?點 ... 於 www.storm.mg -

#16.眼皮跳,是好事還是壞事?專家教你看吉凶「這個時間跳」代表 ...

專家教你看吉凶「這個時間. 你是否有時會突然眼皮狂跳?眼皮跳除了健康因素之外,也可以用眼皮跳的時間,與左眼跳或右眼跳,來注意一下未來可能發生的 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#17.文明各国宗教法論 - Google 圖書結果

1 教者は是迄信信奉したる宗教の宗教の地方牧師に就き改教意思を陳述す可し牧師は一應勧告し四週默考時間を與へ反意せざるときに限り股教證明書を附與するとす國家の ... 於 books.google.com.tw -

#18.教字的意思 - 汉语字典

⒈ 指导,训诲:教习。教头。教正。教师。教导。管教。请教。教学相长。因材施教。 ⒉ 使,令:风能教船走。 於 zidian.qianp.com -

#19.教學新知– 混成教學- CTLD x DLC - 教學發展中心

隨著科技的發展與網路的便捷,教與學不再僅發生於實體空間,運用數位媒體資源及工具獲取資訊與新知已成為現代人熟悉的方式。然而在大學教育當中,面對面的課堂時間仍有 ... 於 www.dlc.ntu.edu.tw -

#20.汉字“教”的意思、解释 - 新华字典- 求学网

汉字“教”的意思、解释 · 宗教[religion]。如:信教;教民(指信仰基督教的人);教乘(指佛教、佛法);教法(宗教的理论) · 教育;教材[education;teaching material] · 又如:教刑(古时 ... 於 zidian.7139.com -

#21.系統性紅斑性狼瘡(SLE) - 奇美醫療體系-衛教資訊網

系統性紅斑性狼瘡或稱全身性紅斑性狼瘡,英文名稱為Systemic Lupus Erythematosus。簡稱SLE或稱思樂醫,是取其音近似。Systemic的意思是全身或系統,Lupus的意思是 ... 於 www.chimei.org.tw -

#22.教召14天新制快速看:新舊制比較、報到須知!

自民國111年起執行14天新制教育召集,而舊制教召訓練期間仍維持5至7天,本文即針對新舊教召進行概述,並整理報到注意事項,以及請假、申請免召等資訊。 於 www.gov.tw -

#23.教學發展中心

請填寫網站簡述. 於 ctld.nthu.edu.tw -

#24.檢查前為什麼要空腹?談檢查前的必要之『餓』 - 東元綜合醫院

NPO是Nothing Per Os的縮寫,Nothing指『任何東西都不』,Per是『經過』,Os是『口』的意思,所以空腹或禁食意即什麼東西都不准入口,是非常嚴格的,一切東西;包括食物、 ... 於 www.tyh.com.tw -

#25.学认甲骨文| 孺子可“教”,勤“学”好问 - 荆楚网

许慎对“教”字解释的大致意思是:“教”,就是上施下效,也就是学识处于高位的先知者施加操作传授知识技能,而学识处于低位的蒙昧者学习效仿以便获得知识 ... 於 m.cnhubei.com -

#26.權證名詞好難懂?教你權證概念,輕鬆上手|權民一點通

6.履約價:未來向發行券商申請履約時,可買進標的股票的價格。舉例:台積電的”認購權證”履約價為400元,未來台積電股價漲到480元,那麼你就可以用每股400元像發行券商買進 ... 於 www.sinotrade.com.tw -

#27.無題 - 第 245 頁 - Google 圖書結果

若佛道兩教,就有了偏心,惟恐後世人不崇奉他的教,所以說出許多天堂地獄的話來嚇噓人 ... 聖人意思,殊途不妨同歸,異曲不妨同工,還要他誘人為善,引人為公起見,都無不可。 於 books.google.com.tw -

#28.高考刚过:字都认识,但你真的知道“有教无类”是什么意思吗?

高考刚过:字都认识,但你真的知道“有教无类”是什么意思吗? ... 高考刚过,各省文理科“状元”纷纷抢占头条、动不动就刷屏,关于教育的讨论也开始纷纷甚嚣尘上。比如高考那天 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#29.全人照護 - 林口總院醫教電子報

近年來由於醫療的進步以及人們對於維持健康的渴望,全人照護”Holistic Health Care”的概念孕育而生。Holistic”源自希臘字”holos”,指全部的意思。全人照護不僅強調生病後 ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#30.教字详细解释|教字什么意思_在线字典 - 快学网

教字的详细解释. 详细字义. ◎ 教jiāo. 〈动〉. (1) 把知识和技能传授给别人[teach;instruct]. 十三教汝织。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》. 教其不知,而恤其不足。 於 zidian.kxue.com -

#31.教的意思|漢典“教”字的基本解釋

教 基本解釋 · 指導,訓誨:~習。~頭。~正。~師。~導。管~。請~。~學相長。因材施~。 · 使,令:風能~船走。 · 指「宗教」:~士。~主。~皇。~堂。 · 姓。 於 www.zdic.net -

#32."衛教"是什麼意思? - 關於中文(繁體 - HiNative

衛教(wèi jiào)衛教的意思衛生教育(health education) 醫院中的衛生教育則主要是以病患及家屬為對象,提供各種疾病或需求的相關知識. 於 tw.hinative.com -

#33.利空是什麼意思?該怎麼看?3分鐘教您判斷利多利空 - Heri

我們時常會在新聞、社群媒體和報章雜誌上看見「利多和利空」,然而,如此頻繁出現的利多和利空究竟是什麼意思?本篇文章將為您解釋利多、利空的意思, ... 於 www.herishare.com -

#34.教字解释_教的意思、拼音、部首、笔画、笔顺、五行_汉程字典

汉程字典提供“教”的意思、部首、拼音、读音、笔画、笔顺、繁体、异体、五笔、五行、结构、部件构造等关于“教”的详细解释。 於 hy.httpcn.com -

#35.宗教- 維基百科,自由的百科全書

全世界大約有10000個不同宗教 ,大約84%的人口附屬於6個世界主要宗教之一,天主教、基督教、伊斯蘭教、印度教、佛教、道教或不同形式的民俗宗教。 一些信仰團體,尤其一些 ... 於 zh.wikipedia.org -

#36.教字的意思|注音|部首|筆畫查詢,教造詞- 線上國語字典

「教」意思(國語小字典) ... 1.把知識或技能傳授給人。只限於口語單用。如:「教書」、「教琴」、「我來教你」。 2.(1)傳授、訓誨、指導。如:「教學」、「教育」、「教授 ... 於 www.3du.tw -

#37.Engoo Words - イスラム教(【名詞】) 意思、用法及發音

イスラム教" 意思. イスラム教. 名詞. "イスラム教" 例句. これはイスラム教の寺院です。 ... 他說,奉獻是他追隨伊斯蘭教思想的方式。 於 engoo.com.tw -

#38.Git達人教你搞懂GitHub基礎觀念 - iThome

使用Git總搞不清楚分支、合併背後邏輯?為什麼專案版本線圖總是亂七八糟?如果Git讓你頭痛,不妨從頭開始,好好釐清Git的基本觀念. 於 www.ithome.com.tw -

#39.十二年國教普通型高中課綱重要名詞說明

1、十二年國民基本教育之課程發展本於全人教育的精神,以「自發」、. 「互動」及「共好」為理念,強調學生是自發主動的學習者,以「成. 就每一個孩子—適性揚才、終身 ... 於 aca.ntua.edu.tw -

#40.生民之本——《孝经》的哲学诠释及英译 - Google 圖書結果

教:“education”的词源学对解释儒家“教”的概念会有帮助。“education”的词根“educare”与“educere” ( “唤起”【 to educe】)是同源词。前一个的意思是“培养”(cultivate)、 ... 於 books.google.com.tw -

#41.【風教】意思解釋和用法,規範讀音及風教的英文翻譯- 澳典詞典

風教(fēng jiào). 1、"風教"指風俗教化。 例句:風,風也,教也。風以動之,教以化之。——《詩大序》. 相關詞. 移風崇教 · 遺風余教 · 教風 · 教學風格 ... 於 cidian.odict.net -

#42.教- 抖音百科

“教”,现代汉语规范一级字(常用字),普通话读音为jiào,jiāo,最早见于商朝甲骨文 ... “教”,初见于商朝甲骨文时代。 ... 教的解释|教的意思|汉典“教”字的基本解释. 於 www.baike.com -

#43.坐南朝北什麼意思?怎麼看?3招教你買房看風水 - 中信房屋

許多購屋族買房,都會注重房屋風水,其中最常聽到「坐南朝北」,究竟坐南朝北是什麼意思?又要怎麼看呢?本篇文章就也來教你看房屋風水、優缺點及方位 ... 於 www.cthouse.com.tw -

#44.SDGs 目標4|確保有教無類、公平以及高品質的教育

永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)的第四項目標是「確保有教無類、公平以及高品質的教育,及提倡終身學習」, SDGs 目標4有哪些細 ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#45.糖化血色素正常值標準?教你血糖換算- 糖尿病 - 康健

糖化血色素是糖尿病的指標之一,當葡萄糖進入血液後會與血色素結合,成為糖化血色素。糖化血色素正常值多少?糖化血色素偏高該怎麼改善?一次看懂。 於 www.commonhealth.com.tw -

#46.教育雜誌 - 第 18 卷 - 第 27161 頁 - Google 圖書結果

所謂「借」,是目的不在藝術品本身的意思。單是一幅畫、一首詩、一 ... 倘畫、教詩、教歌而只教會一幅畫、一首詩、一曲歌的機械的知識,就不啻忘却目的,不顧姿勢的宜否, ... 於 books.google.com.tw -

#47.淨空法師法語:學經教有秘訣,只管去念,不想它的意思 - 學佛網

1學經教有秘訣,只管去念,不想它的意思。《無量壽經》一天念十遍,經念熟了,念一遍大概四十分鐘,兩個小時可以念三遍,所以一天念個十遍是很簡單的事情,不念經的 ... 於 big5.xuefo.tw -

#48.[身心醫學]認識強迫症(OCD) | 衛教資訊 - 衛生福利部桃園療養院

衛教資訊 · 標題. [身心醫學]認識強迫症(OCD) · 張貼日期. 2008-10-08 · 張貼單位. 一般精神科 · 內容. 強迫症是屬於焦慮症的一種,與強迫人格疾患並不相同。 強迫的人格特質 ... 於 www.typc.mohw.gov.tw -

#49.【那些課本沒教的英文】No way! 竟然不是『不要』的意思?!

歡迎收看本週的【那些課本沒教的英文】專欄!今天要來介紹一句母語人士常用、簡單又道地的句子,但台灣人可能不知道這句話不同的意思呢。 於 travel.pchome.com.tw -

#50.【那些課本沒教的英文】『Eighty-six it.』是什麼意思? - 希平方

不曉得大家有沒有聽過這句話:Eighty-six it. 這到底是什麼意思?跟86 這個數字有關嗎?看下去就知道啦! 於 www.hopenglish.com -

#51.EPS每股盈餘意思是?38歲退休族教戰:新手必知5個關鍵字 ...

EPS每股盈餘意思是?38歲退休族教戰:新手必知5個關鍵字!用股票養胖錢包 · 新手投資人必須知道的5個重要數字 · 第一個數字:營業收入. 於 www.edh.tw -

#52.功能教學 - 交貨便

功能教學. 2023/03/11 OPENPOINT會員載具發票管理及中獎通知方式 ... https://myship.7-11.com.tw/download/賣家折價券-買家使用教學.pdf ... 於 myship.7-11.com.tw -

#53.What's up到底是什麼意思? 教你面對老外時如何道地的問候!

「What's up?」的意思你知道嗎? 面對老外的常見問候該如何回應呢? 想知道更多有關What's up在不同情境下的特殊用法嗎? 快來看看amazingtalker幫你整理的常見英文打招呼 ... 於 tw.amazingtalker.com -

#54.RULES FOR FREEDOM OF FAITH - 第 153 頁 - Google 圖書結果

也就是说,伊斯兰教仍是伊斯兰教,而各民族仍拥有自己原有的民族名称, ... 一点补充:有人说“muslim”这个单词的意思是自愿顺服真主阿拉的人,就是“伊斯兰教徒”的意思, ... 於 books.google.com.tw -

#55.教_教的意思- 在线字典 - IT学习网

意思 :教jiào 指导;培养:教育/ 请教/ 因材施教。与学校的培养学习活动有关的:教材/ 教室。指宗教:佛教/ 基督教/ 伊斯兰教。 【教导】 jiàodǎo 教育指导 ... 於 www.t086.com -

#56.首頁> 宗教知識+ > 世界宗教> 錫克教 - 全國宗教資訊網

錫克教源於印度教與伊斯蘭教兩大宗教的碰撞,與印度教的虔信運動有很大的關聯。 ... 「錫克」是梵文Sikha與旁遮普語Sikh的音譯,意思是是「門徒」,因其信徒自稱是那納 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#57.「PUA」是情勒嗎?常見的6種「PUA」行為,教你5招自救 ...

最近大家在討論的PUA是什麼? 跟情緒勒索一樣嗎?PUA的定義現在已從基本的搭訕擴展到整個兩性交往流程。 而現在交友軟體和社群媒體的普及讓我們更容易 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#58.『有效』是什麼意思?說清楚講明白| 衛教資訊| 腫瘤醫學部

簡介及特色 · 醫療陣容 · 癌症資源中心 · 癌症臨床試驗 · 衛教資訊 · 訊息公告. 更新日期:2023-06-14. ::: · 首頁 · 醫療單位 · 腫瘤醫學部 · 衛教資訊. 於 www.hch.gov.tw -

#59.【那些課本沒教的英文】My little brother is such a pain. 意思 ...

學校正規英文教育中,可能不會太常教到口語的英文,因此需要靠自己多看影集或電影才有機會接觸。今天就來介紹一句外國人常說,你卻可能不太懂意思的話,往下看你知不 ... 於 money.udn.com -

#60.教學研究 - 法鼓文理學院

佛教學系. 理論與實踐並重、傳統與創新相融,培育佛教研究與宗教實踐人才的搖籃 WEB ... 終身教育及研究中心; 心靈環保的意思是指對環境衛生以及人類生存空間的維護 ... 於 www.dila.edu.tw -

#61.【特教生與融合教育】EP1何謂特殊?什麼是特殊教育? 曲智 ...

特殊教育需求包含了「身心障礙」和「資賦優異」。當老師在 教學 現場觀察到孩子在課業學習、人際互動或情緒表達上,似乎有點狀況時,除了積極地理解孩子 ... 於 www.youtube.com -

#62.十二年國民基本教育相關業務 - 教育部

對於獲學費補助私立學校,與公立學校之辦學需同受嚴格監督與評鑑,以確保教學正常與辦學品質。 五、免試為主:本階段國中畢業生七成五以上將採免入學測驗方式升入高級中等 ... 於 www.edu.tw -

#63.辭典檢視[教: ㄐㄧㄠ] - 教育部《重編國語辭典修訂本》2021

教: ㄐㄧㄠ · 訓誨、誘導。如:「 教 導」、「 教 誨」。《孟子.離婁上》:「古者易子而 教 之。」 · 使、讓。唐.金昌緒〈春怨〉詩:「打起黃鶯兒,莫 教 枝上啼。」宋. 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#64.學長教你挑筆電、筆電怎麼選?筆電挑選八大重點和筆電推薦

如果各大原廠筆電硬碟與記憶體規格都不符合所需的話,小編建議你可以入手特仕機筆電,至於什麼是特仕機,可參考這篇文章「特仕版筆電是什麼意思? 於 myfone.blog -

#65.用孩子的語言,教他們學會分辨「的」和「得」 - 翻轉教育

大沈老師無老私分享他的教學心法,提供老師們無痛教學方法與資源! ... 就會了解這兩句強調的意思不同,前者是以緊張為想表達的主要意思,可以請孩子 ... 於 flipedu.parenting.com.tw -

#66.【從教】的意思是 - 成語故事

【從教】的意思是:從教cóng jiào 1. 聽從教導。 ○《韓非子•詭使》:「無二心私學,聽吏從教者,則謂之陋。」 2. 指信教的人;教徒。 於 chengyu.game2.tw -

#67.伊斯蘭的意思- 山達基與伊斯蘭教的比較研究

伊斯蘭教含納了所有的宗教,而古蘭經裡提到上帝的信使和先知傳授伊斯蘭教的教導。那麼什麼是伊斯蘭呢? 伊斯蘭這一詞的意思是對上帝絕對地服從或將一切信任託付於上帝 ... 於 www.scientologyreligion.org.tw -

#68.庠序之教意思. 华文捍卫王- 古代学校称“庠” “学校”一词始于民国

申之以孝悌之义”中“庠序”的意思是“古代乡学,泛指学校”。()A. 古代的地方學校。後亦泛稱學校。 《孟子·梁惠王上》:“謹庠序之教,申之以孝弟之義。 於 cqkb.stanbetpolice.pl -

#69.朱先生は日本語を(教えて?教わって?)くれた。 私は朱 ...

老師沒教的日語文法・溫故知新!」 日文當中,「教導、教東西」的說法有二項: 「教える(おしえる)」 「教わる(おそわる)」 中文都翻譯成「教」,那麼在意思和用法 ... 於 www.facebook.com -

#70.教字的意思- 漢語字典

漢語字典提供詳細的關於教的意思和教字的解釋,主要包括教字的基本釋義,詳細釋義,教字五行,教字筆劃,教字部首,教字同音字,教字筆順,教字注首等詳細關於教的意思 ... 於 www.chinesewords.org -

#71.單字查字典知道意思但還是不會用?教你用ChatGPT增加單字 ...

前幾天有個學生跟我說她在看一篇文章講述哈利與梅根的Netflix影集,看到其中一句話裡面有feature 這個單字,她查了字典後知道了feature的中文意思, ... 於 cathygirl.fun -

#72.教字的解釋 - 字典網

因材施教。 使,令:風能教船走。 指“宗教”:教士。教主。教皇。教堂。 姓。 學 ... 於 www.70thvictory.com.tw -

#73.“言教不如身教,身教不如境教。”“境教”是什么意思? - 喜马拉雅

“言教不如身教,身教不如境教。”“境教”是什么意思? · 1,严厉、严格的教导,树立榜样,以身作则,境,是指孩子生活、成长的环境。 · 2,中国有句俗语:言教 ... 於 m.ximalaya.com -

#74.基金級別是什麼?教你看懂基金名稱後面的英文字母的意思

在許多基金名稱後面,通常會有一些英文,例如A、AA、AT、A2、ACC、N、P。其實這些英文的差異,就是共同基金不同「級別」的區分。以下這篇文章, ... 於 rich01.com -

#75.名教的意思、解釋、用法、例句- 國語辭典

名分與教化。指以儒家所定的名分與倫常道德為準則的禮法。《管子.山至數》:「昔者周人有天下,諸侯賓服,名教通於天下,而奪於其下,何數也。」《晉書.卷四九. 於 dictionary.chienwen.net -

#76.教保服務人員條例 - 全國法規資料庫

但最近七年內於幼兒園(包括托兒所、幼稚園)任園長、教保員累計滿三年以上,表現優良,經教學演示及格者,得免教育實習。 本條例施行前,已依師資培育法規定修習 ... 於 law.moj.gov.tw -

#77.人際交流:7個技巧教你與他人更好相處 - BBC

表達同樣的意思,有些人的話聽起來讓人更舒服和更容易接受,另外一些人則相反。這些都和我們談話和傾聽的技巧有關。 英國作家羅森對此進行了專門研究, ... 於 www.bbc.com -

#78.IG大頭貼見「月亮符號」什麼意思?5步驟教你閃避訊息轟炸

IG是大家經常使用的社群軟體之一,官方也會不時推出新功能,近日有網友注意到,好友的大頭貼旁出現一個月亮符號,讓她好奇這符號代表的意思,PO上網 ... 於 www.setn.com -

#79.教的解釋,教注音讀音,教的意思,教英文翻譯-國語字典辭典大全

[教]基本解釋 ; 1.指導,訓誨:~習。~頭。~正。~師。~導。管~。請~。~學相長。因材施~。 ; 2.使,令:風能~船走。 ; 3.指“宗教”:~士。~主。~皇。~堂。 ; 傳授: ... 於 iccie.tw -

#80.教召都市傳說!他不信親身實測下秒崩潰:這什麼意思

教召都市傳說!他不信親身實測下秒崩潰:這什麼意思. 東森新聞. 2021年12月6日 ·2 分鐘(閱讀時間). 國防部將於民國111年(2022年)實行教育召集新制,規則為「1年1 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#81.當沖意思?現股當沖要怎麼下單?股票當沖教學!

台股受惠AI 題材以及當沖交易降稅激勵,根據財政部統計,當沖交易成交金額8 年來大增25 倍,已占整體交易之4 成,上半年證交稅達845 億元。 當沖意思? 當 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#82.I feel you 的意思是「我感覺到你」?學會這12 個老師沒教的 ...

學會這12 個老師沒教的英美流行語,讓你英文口說更道地! ... “sick” 除了生病還有其他意思? ... snog 跟 kiss 以及 make out 的意思是一樣的! 於 tw.blog.voicetube.com -

#83.申請假釋條件4大準則!律師快速教假釋意思和假釋查詢- 法律010

律師快速教假釋意思和假釋查詢- 法律010 ... 意思就是,累犯者(第2次犯罪),在假釋期間或是關完後的5年內,又再次犯了最輕本刑5年以上的罪(第3次犯罪),便不能申請 ... 於 laws010.com -

#84.逮就補(大丈夫)超好用!教你日本旅遊中如何萬用這句話!

「逮就補(大丈夫)」是什麼意思? 台灣人口中的「逮就補」的日文是「だいじょうぶ(daijoubu)」,漢字寫作「大丈夫」,但這 ... 於 livejapan.com -

#85.教字的解释-在线新华字典 - 汉文学网

基本字义解释 ... ◎ 指导,训诲:教习。教头。教正。教师。教导。管教。请教。教学相长。因材施教。 ◎ 使,令:风能教船走。 ◎ 指“宗教”:教士。教主。教皇。教堂。 ◎ 姓 ... 於 zd.hwxnet.com -

#86.高中古代诗文助读 - 第 2 卷 - 第 83 頁 - Google 圖書結果

为复卒:为之复卒,意思是给他们免除兵役。为:替,给,是介词。文言“为”字后边可以不用“之” 9 神农:传说中的古代帝王之一,他首先教人种植,所以称他神农。 於 books.google.com.tw -

#87.幼兒園大不同!關鍵5問,認識公立、私立、非營利及準公共 ...

因此,現在招收2歲以上至入小學前孩子的教保服務機構即為幼兒園。 問題二:幼兒園分成哪幾種類型? 因設立機構不同,幼兒園可分為公立和私立兩大類。而私立幼兒園中, ... 於 parents.hsin-yi.org.tw -

#88.六祖壇經講記 淨空法師 - 第 81 頁 - Google 圖書結果

這四句,我們乍看起來似乎是很容易懂,實際上所含的意思是既深且廣。『說通及心通』,「說」這一個字不但包括言說,同時也包括佛法所有的教學,用「說」字來代表。 於 books.google.com.tw -

#89.教的意思/造詞/解釋/注音_國語字典

教:教的意思,注音读音,字源和中文寓意,读法,國語字典中教的造詞,解釋,詞語,部首,筆畫和字義。 於 word.aies.cn -

#90.教的意思|教的解释|教的拼音|教的笔顺-乐乐课堂

教 · 1. 指导,训诲:~习。~头。~正。~师。~导。管~。请~。~学相长。因材施~。 · 2. 使,令:风能~船走。 · 3. 指“宗教”:~士。~主。~皇。~堂。 · 4. 姓。 於 www.leleketang.com -

#91.教(注音:ㄐ|ㄠㄐ|ㄠˋ 部首:攴) | 《國語字典》

《國語字典》中漢字“教”注音為ㄐ|ㄠㄐ|ㄠˋ,拼音為jiāo jiào,部首為攴,11筆畫,意思是1.把知識或技能傳授給人。只限於口語單用。如:「教書」、「教琴」、「我來教你」 ... 於 zidian.18dao.net -

#92.動脈粥狀硬化與動脈粥狀栓塞症 - 中國醫藥大學附設醫院

教學 研究. 教學卓越. 教育訓練政策 · 教育訓練目標 · 核心訓練類別 · 專責教育訓練單位 · 訓練成果之移轉 · 訓練成果之評估 · 訓練成果展現 · 願景展望. 研究創新. 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#93.日本入境必用Visit Japan Web 教學:填寫流程中文圖示完整解說

以往過海關時需要提交的手寫入境資料和海關申報單,都已整合在「Visit Japan Web」當中,本文會以中文畫面按步教大家填寫Visit Japan Web,打算入境日本的朋友快跟著教學 ... 於 www.letsgojp.com -

#94.什麼是高血脂症? - 心臟內科 - 三軍總醫院

衛教資訊. 其他連結. 展開(Expand) 教學與研究, 教學與研究 ... 首頁 / 心臟內科 / 衛教資訊 · 友善列印圖片 · 分享至FB圖片 · 分享至LINE圖片. 一、什麼是高血脂症? 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#95.教(jiào/jiāo),中國漢字。教,jiao - 百科知識中文網

古人說:“教不嚴,師之惰”,意思是說不嚴格教育學生是老師懶惰的表現。後來由“教育”義引申出“傳授”義,如《左傳•襄公三十一年》里說“教其不知 ... 於 www.jendow.com.tw -

#96.pua 什麼意思

台灣MeToo事件中常見的PUA與情緒勒索有何不同?教你5招從負面關係自救... 於 teiidyu6.agh.com.tw -

#97.教_百度百科

由此可以確定“教”的本義就是“教育”“教導”的意思。甲骨文的“教”字也生動地反映了中國古代教育的特徵:教育開始於孩子、兒童,而這種教育又是嚴格的帶有強制性的棍棒教育,它 ... 於 baike.baidu.hk -

#98.【阿川教】是什麼意思? - 街頭字典 - Meme 梗圖倉庫

【阿川教】是什麼意思? - 街頭字典:搞懂流行語是什麼意思. 於 memes.tw -

#99.教育。, 宗教。, 教,教授。, 指點,告訴。 是什麼意思?-日文字典

教:教育。, 宗教。, 教,教授。, 指點,告訴。. 查看句子中教的更多示例,聽發音,學習漢字,同義詞,反義詞,學習語法。 | Mazii是日語字典免費下載。 於 mazii.net