建築講座的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RemKoolhaas寫的 庫哈斯談建築的危險:給年輕人的建築啟蒙課 和(西)拉菲爾·莫內歐的 哈佛大學的八堂建築課都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高美館理性建築講座營造自然美好的生活意趣 - 風傳媒也說明:9月開始高雄市立美術館與聚和文化藝術基金會合作,邀請到享譽國際的新銳建築師、設計師們齊聚高美館,現身說法。首場講座10日下午2時登場,邀請高雄在地自學、實力派 ...

這兩本書分別來自原點 和重慶大學所出版 。

國立聯合大學 建築學系碩士班 吳桂陽所指導 賴世晃的 以DANP方法探討建築系學生設計能力之關鍵要素 (2021),提出建築講座關鍵因素是什麼,來自於建築設計能力、「決策實驗室分析」為基礎之網路層級分析法(DANP)、設計整合能力、建築設計教育之關鍵要素、建築設計評圖、提交設計成果。

而第二篇論文國立臺中科技大學 商業設計系碩士班 林佩如所指導 郭汎曲的 水泥砂漿裂紋肌理工法之空間意象研究 (2020),提出因為有 水泥砂漿、自然肌理、裂紋、空間意象的重點而找出了 建築講座的解答。

最後網站2022遠東建築講座|懷想古蹟X 時空對話則補充:2022 遠東建築講座. 懷想古蹟X 時空對話. ▻李乾朗 ▻周宗賢 ▻李清志 ▻林嘉澍. 遠東建築獎邁入第24年,持續提倡建築的突破與創新。2022年除了舉辦 ...

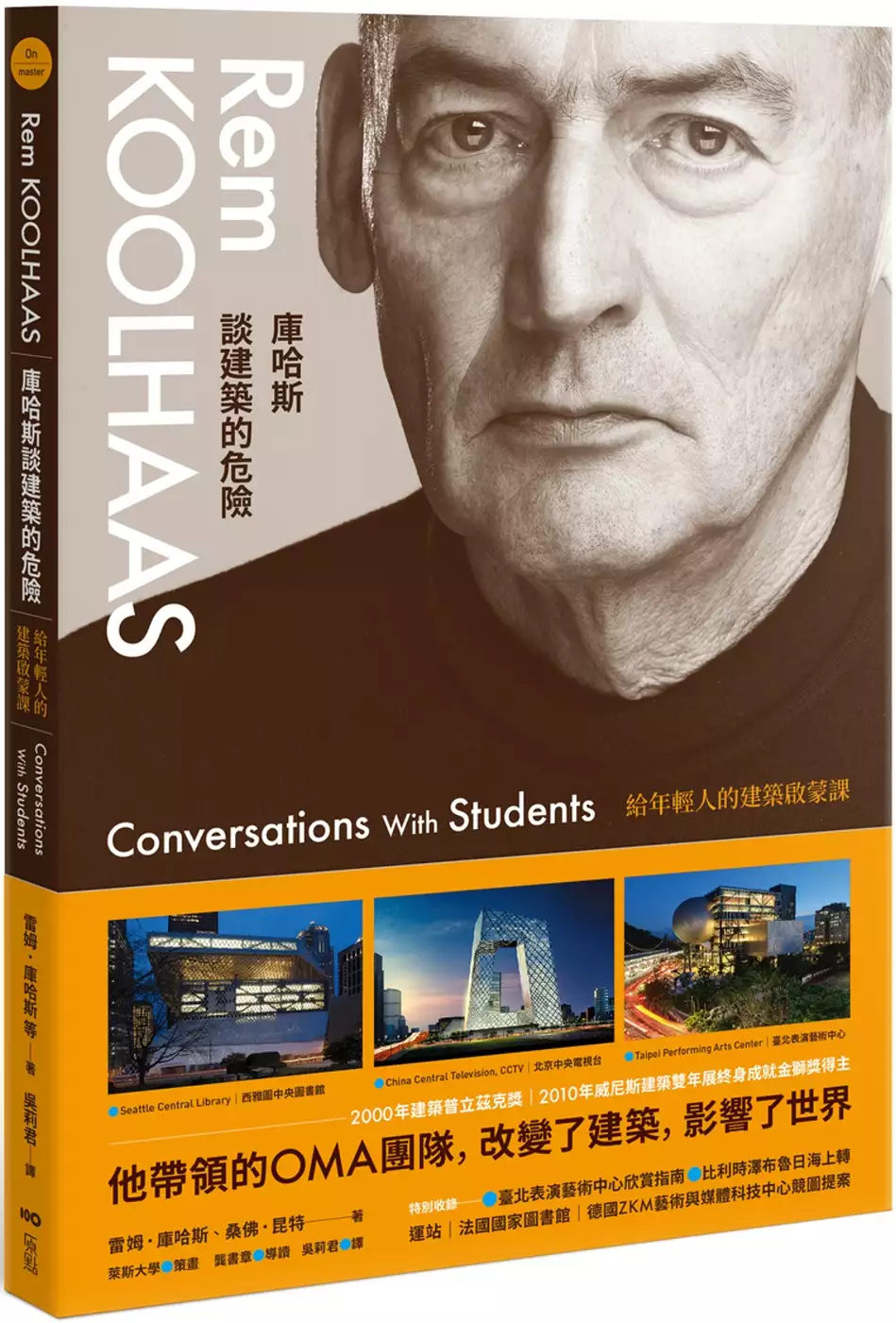

庫哈斯談建築的危險:給年輕人的建築啟蒙課

為了解決建築講座 的問題,作者RemKoolhaas 這樣論述:

特別收錄 ▌臺北表演藝術中心――快速欣賞指南▌ 比利時澤布魯日海上轉運站|法國國家圖書館|德國ZKM藝術與媒體科技中心 競圖提案 最濃縮的閱讀版本,迅速認識建築大師庫哈斯的思想精髓 2000年建築最高榮譽普立茲克獎得主 2010年第12屆威尼斯建築雙年展終身成就金獅獎得主 代表作:臺北表演藝術中心|北京中央電視台|西雅圖中央圖書館 他帶領的OMA團隊,改變了建築,影響了世界 「假如我們的野心有九成都會化為污泥,無疾而終,或無法繼續, 或想像整個建築行業被絞進了碎紙機,只剩下蜉蝣生物般的微小碎屑, 我們能靠這些浮游生物工作嗎?能為其他事情提供基礎嗎?」──Rem Koolha

as 「臺北表演藝術中心」被放眼世界的新聞媒體CNN視為為全球最被期待的建築。它為何備受矚目?到底這棟建築與庫哈斯帶領的團隊OMA,成就了什麼?開創了什麼? ▌快速認識世界頂尖建築大師的深思熟慮 本書內容來自言詞犀利的庫哈斯,對萊斯大學師生的三場演講,因爲是對學生演講,因此庫哈斯直述要點,簡潔扼要地闡述和回應他對建築的深思熟慮。庫哈斯比任何當代建築師更早、也更清楚地認識到,大都會一直在遮蝕建築的光芒。然而,當其他建築師願意退而求其次、只當個商業鷹架裝潢師的同時,庫哈斯卻依然打死不退,努力想為建築找出新的可能性和所在地。 ●建築學習&工作 Q:為什麼建築是危險的職業

? A:難到不可置信,非常耗元氣。就某些方面,此刻當一名建築師真有幾分時運不濟。 Q:建築為何既全能又無能? A:建築師總是懷抱偉大的夢想,但夢想要實現,非得仰賴其他人,仰賴環境不可。 Q:建築教育的功能? A:所有的學校都像得嚇人,好壞也差不了多少。學院的貢獻該是瓦解建築野心而非訓練建築企圖。 Q:建築師能做的事? A:偶爾在既定的條件下,創造出一些多少稱得上出色的建築物。 Q:建築師該面對的事? A:承認並接受人們正以一種更民粹或更商業的模式重新塑造空間。 Q:身為建築師的態度? A:樂觀主義不只是建築師該有的基本立場,甚至是絕對要履行的義務。

Q:OMA團隊追求的精神? A:從1986/87開始,作品變得更具獨立性。我們追求開放的實驗精神,想創造一些新東西。 ●城市VS 建築 Q:全球化的影響? A:全球化徹底改變了建築,將所有人從土地拔起,變成失根之人,變成所有地方的陌生人。每位建築師在國外都比在母國更受歡迎。 Q:對美國城市的想法? A:每隔十年,一座城市就可以徹底改變它的概念。它的視覺面貌。那改變簡直是一夜之間。 Q:如何看待當代城市? A:在建築師的個人野心和社會的實際野心之間,存在著巨大差異。這些現象至少代表了一種無拘無束的自由:擺脫形式凝聚的自由,擺脫必須假冒是共同體的自由,擺脫行為

模式的自由。 Q:如何看經濟力量和開發商? A:我們的社會不斷重塑它的需求,這些需求都很實際。建築師依然用鄉愁模式在看待公共領域,因此沒能力以建築的方式來解讀目前發生的一些質變。 Q:城市規劃的解方? A:危險性頗高。錯誤的規畫案三兩下就能把城市的生命力摧毀殆盡。必須對目前正在發生的事情做出精準的分析,如果可能,找出原因所在。 Q:城市規劃的阻力? A:執行規劃工作最大的阻礙之一,是每四年的政權更替。在美國,開發商的權勢有點過大,在歐洲則是政治力量太強。這兩種權力形式做出來的結果,竟弔詭地雷同。 Q:新市鎮的希望? 跳脫傳統的放射狀關係網,轉拉一條地鐵線與其他新

市鎮橫向串聯。如果串聯起來,就能變成巨大的蓄電池,為現代事件、現代現象和現代情境供應電力,變成充滿魅力的所在。 ●反思&期許 Q:日本建築的魅力? A:有一的種混搭的風格,從最通俗的娛樂消遣到最枯燥的嚴肅文化,都能擺在一起。 Q:建築的留白? A:空白是一種重要的特質,但完全被漠視,尤其是被建築師漠視。讓一塊空地留空,讓該地區免於消費主義的攻擊和轟炸,免除意義與訊息的入侵。「空」宣稱要擦除一切壓迫,而建築師就是壓迫的一大元兇。 Q:對建築的批判? A:建築的權力被高估。建築的教育和精神特質,依然牢牢地根植於非常鄉愁式的分析之上。一個只以發牢騷為本質的行業,是不可能

有任何建設性的貢獻。 Q:對建築的詰問? A:假如我們的野心有九成會化為污泥,無疾而終,或無法繼續,或想像整個建築行業被絞進了碎紙機,只剩下蜉蝣生物般的微小碎屑,我們能靠這些浮游生物工作嗎?能為其他事情提供基礎嗎? Q:對未來的期許? A:建築應該擺脫安逸的虛榮和自戀主義,不能繼續躲在保護傘下,不去面對歷史生成的現實風險。建築的思考必須講究實效地聚焦於「在現存條件下發現新潛力」,並應「對準現代化的必然改變和力量,找出銜接方式。 除了對以上諸多問題回應,庫哈斯更分別針對三個建案做分析,這三個OMA提案後來都沒蓋成,但卻是深入大都會建築特徵──擁塞性、巨大感、獨立性、量體等核

心概念的經典案例。這三場講座以其簡潔精練的內容,預告了未來的重大發展,來自大都會的挑戰。這本令人振奮的作品直指,建築需要更多的反叛精神。 ▌以劇作家與記者身份投入,當代建築界的傳奇轉向 庫哈斯1944年生於荷蘭鹿特丹,學童時代曾舉家旅居亞洲印尼。曾於阿姆斯特丹電影與電視學院研讀劇本寫作,並參加電影製作與演出。最初的職業是記者,也於巴黎目睹1968年的學生運動。這促使他從記者、劇作家身份轉變為一位「參與世界」的建築師。建築成為他發掘和製造事件的方式。他先赴英國倫敦建築聯盟學院(Architectural Association)學習,並赴俄國考察構成主義前衛建築,再到美國康乃爾大學與紐

約建築與都市研究機構(The Institute for Architecture and Urban Studies)參與教學與研究工作。 庫哈斯始終對大都會的城市現象著迷,親臨紐約的經驗給予他機會研究並寫作一部關於都會現象與都市研究的鉅著:《譫狂紐約》。這部初試啼聲之作不僅使他聲譽鵲起,如今更被視為扭轉建築理論思潮的經典之作。1975年「大都會建築事務所」(Office for Metropolitan Architecture / OMA)正式成立。建築桂冠普立茲克獎的評審團盛讚他是將理論與實務、建築與文化、抽象思想與實質環境都集於一身的當代最重要建築家。 ▌從北京中央電視台

到臺北表演藝術中心,看見亞洲新城市 庫哈斯8歲時,就跟著父親從荷蘭到了印尼,回荷蘭前也曾旅居巴西,整個成長過程受到多元文化的洗禮。新世紀裡他的視角與行腳遍及亞洲、非洲與伊斯蘭世界,以客觀多樣而獨創的觀點,企圖從中看見當代都會的潛在新可能。從北京中央電視台到臺北表演藝術中心,都是這些觀察後的具體實踐。如今在臺灣的我們可以透過庫哈斯親自操刀的最新作品――臺北表演藝術中心的實體作品,具體體驗並認識這位獨特建築大師的實踐力與創造力。 (原書名:《建築的危險:庫哈斯的未來宣言》)

建築講座進入發燒排行的影片

焚き火があるキャンプ場の作り方を解説してます!

焚き火は実際に火が出て音がなります!

---------------------------------------------------------------------------------

【お願い】

動画内の建築物を動画やSNSで使用する際「この動画のURL」を記載し動画を共有して頂けると、やる気がでるので嬉しいです。

ご協力お願いします(^^♪

---------------------------------------------------------------------------------

【チャンネル登録はこちら】

https://www.youtube.com/channel/UCm6PVvurw_4XJjzbyv8hi3Q?sub_confirmation=1

---------------------------------------------------------------------------------

■これまでにアップした動画

https://www.youtube.com/channel/UCm6PVvurw_4XJjzbyv8hi3Q/videos

■Twitter

https://twitter.com/save93046076

■instagram

https://www.instagram.com/seven85654

music:https://www.youtube.com/watch?v=x_OwcYTNbHs

#マインクラフト #キャンプ #焚き火

以DANP方法探討建築系學生設計能力之關鍵要素

為了解決建築講座 的問題,作者賴世晃 這樣論述:

在臺灣社會經濟條件的快速變遷下,使得建築專業人才養成教育的人力需求趨多元面向,更成為建築專業教育的新趨勢,也影響建築產業與建築教育之間的互動發展甚鉅,但是目前臺灣建築教育人才培訓養成的專業能力和實務業界的人力需求的期待仍存有差距。因此,本研究透過文獻回顧探討釐清關於建築教育培訓建築系學生「設計能力之關鍵要素」的定義與觀念,綜理觀察彙整文獻的「設計能力」,並收集相關研究課題的主要研究構面與準則作為基礎,以建立適用於本研究分析之「設計能力」準則題項,並對回收預試問卷資料進行敘述性統計與SPSS項目分析,再以信度分析問卷題項之信度,透過專家訪談思考建築系學生「設計能力」關鍵要素的重要構面,瞭解建築

專業能力培訓和建築實務業界銜接的關聯性。針對「設計能力」關鍵要素的評估,本研究提出:「基礎知識」、「專業知識」、「創新技術」、「實作能力」、「倫理態度」、「前瞻宏觀」、「設計成果」等七個評估構面。在每個構面下整理出三~四個評估準則,共計二十二個準則,五十五個題項。在此之後進行專家問卷,採用決策實驗室分析基礎之網路層級分析方法,以DEMATEL法影響矩陣分析準則的因果關係結構,利用矩陣運算取得準則間的相互影響關係及影響強度,藉由檢視準則間影響程度,瞭解各準則與題項間的影響力與與關聯性。最後再並通過將影響矩陣的DANP納入分析,來取得準則間的關聯以及影響權重分析,歸納各構面與準則的權重表現。本研究

結果可應用在實際建築教育之能力評鑑參考,鼓勵學生在建築教育過程中重視「設計能力」關鍵要素的重要性。

哈佛大學的八堂建築課

為了解決建築講座 的問題,作者(西)拉菲爾·莫內歐 這樣論述:

世界知名建築師和建築理論家拉菲爾·莫內歐解讀八位國際知名建築大師。 大師解讀大師!建築格局和視野堪稱絕頂!一針見血,隨心所欲! 本書由世界知名建築師和建築理論家拉菲爾·莫內歐帶領讀者觀看並理解與他同期且全部具有國際知名度的八位建築大師:詹姆斯·斯特林(James Stirling)、羅伯特·文丘裡和鄧尼斯·斯科特·布朗(Robert Venturi & Denise Scott Brown) 、 阿爾多·羅西(Aldo Rossi) 、彼得·埃森曼(Peter Eisenman)、阿爾瓦羅·西紮(Alvaro Siza)、弗蘭克·蓋裡 (Frank O. Gehry)、雷姆·庫哈斯(R

em Koolhaas) 、赫爾佐格和德梅隆(Herzog & de Meuron),討論他們的理論態度、技術創新以及設計貢獻。莫內歐對八位建築師的探討,是以既口語又深入的一系列當代建築大師建築講座的方式展開的。讀者讀到的不是冰冷、毫無感情的學術理論,而是莫內歐看待當代建築時其獨到深刻的信念與說服力。內文還輔以超過600張的圖例作為解釋說明。 拉菲爾·莫內歐(Rafael Moneo)1937年生於西班牙,1965年起執業至今,是世界知名的建築設計師與理論家。他1996年獲得國際建築師協會(UIA)金獎、法國建築協會建築金制獎章以及普立茲克建築獎,2001年獲得歐洲密斯·凡·

德·羅獎;2003年獲得英國皇家建築學會(RIBA)皇家金制獎章。1985年-1990年任美國哈佛設計學院建築系主任。 他主要的作品包括在馬德里的Bankinter銀行總部、西班牙梅里達國立羅馬博物館、麻省衛斯理學院大衛斯博物館、斯德哥爾摩現代藝術與建築博物館、休士頓藝術博物館以及2002年建成的新世紀教堂建築的典範之作:洛杉磯聖母教堂等。 前言 詹姆斯·斯特林(James Stirling) 羅伯特·文丘里和鄧尼斯·斯科特·布朗(Robert Venturi & Denise Scott Brown) 阿爾多·羅西(Aldo Rossi) 彼得·埃森曼(Pete

r Eisenman) 阿爾瓦羅·西紮(Alvaro Siza) 弗蘭克·蓋裡 (Frank O. Gehry) 雷姆·庫哈斯(Rem Koolhaas) 赫爾佐格和德梅隆(Herzog & de Meuron) 圖片歸屬

水泥砂漿裂紋肌理工法之空間意象研究

為了解決建築講座 的問題,作者郭汎曲 這樣論述:

摘要 IABSTRACT II誌謝 IV目次 V表目錄 VIII圖目錄 X第一章、緒論 1第一節、研究背景與動機 1第二節、研究目的 3第三節、研究架構 4第四節、研究範圍與限制 51.4.1 研究紋理範圍 51.4.2 樣本造型範圍 51.4.3 製作樣本模具材質與製作工法 5第二章、文獻探討 6第一節、水泥材料演變與應用 62.1.1 水泥材料的演變 62.1.2 水泥材料的應用 8第二節、裂紋肌理探討 12第三節、裂紋製作工法 132.3.1 古瓷裂紋肌理工法 132.3.2 大理石裂紋肌理 13第四節、感官評價的應用與相關研究 142.4

.1感性工學分析方法的應用 142.4.2空間意象的定義與認知 162.4.3小結 18第五節、設計與非設計背景的探討 19第三章、研究方法與步驟 20第一節、研究方法與步驟 20第二節、裂紋肌理水泥磚製作 213.2.1 水泥磚製作工法 213.2.2 水泥磚模具材料 223.2.3 裂紋肌理水泥磚造型設計 233.2.4 施壓板設計 243.2.5 水泥砂漿配方選用 25第三節、裂紋肌理變項前測 263.3.1 定義表層厚度變項 273.3.2 定義表層乾燥時間變項 283.3.3 定義施壓水準變項 303.3.4 定義裂紋顏色變項 34第四節、裂紋肌理樣

本製作 393.4.1 樣本製作 393.4.2 樣本採樣攝影環境與條件 433.4.3 裂紋肌理色彩比例與特徵分析比對 443.4.4 自然肌理圖片搜尋與數據比對 46第五節、空間意象形容詞的蒐集與篩選 483.5.1 空間意象形容詞蒐集 483.5.2 空間意象形容詞確認與核對 483.5.3 空間意象形容詞分群 49第六節、消費者感官調查與問卷設計 503.6.1 展示空間3D場景設計 503.6.2 問卷量表設計 523.6.3 問卷分析方法設計 54第四章、實驗結果分析與討論 55第一節、消費者空間意象之因素分析 55第二節、整體消費者偏好度與感性認知

604.2.1 感性因素與偏好度關係 604.2.2消費者對裂紋肌理水泥磚樣本偏好度 61第三節、有無設計背景消費者偏好度與感性認知 634.3.1 有無設計背景之感性評價對偏好度影響 634.3.2 有無設計背景對裂紋肌理水泥磚樣本偏好度的差異性 64第四節、整體消費者偏好及感性認知與裂紋肌理水泥磚工法之相關性 684.4.1 消費者偏好度與裂紋肌理水泥磚工法之相關性 694.4.2 消費者感性認知與裂紋肌理水泥磚工法之相關性 71第五節、有無設計背景偏好度及感性認知與裂紋肌理水泥磚工法之相關性 734.5.1有無設計背景消費者偏好度與裂紋肌理水泥磚工法之相關性 744

.5.2 有無設計背景感性認知與裂紋肌理水泥磚工法之相關性 774.5.3 裂紋肌理水泥磚最佳變項組合 804.5.4 設計變項最佳組合裂紋肌理水泥磚與自然肌理特徵分析比對 81第五章、結論 82第一節、結論 825.1.1裂紋肌理水泥磚的空間感官意象 825.1.2有無設計背景之裂紋肌理水泥磚評價差異 825.1.3 有無設計背景偏好與感性認知設計工法之差異 83第二節、後續研究之建議 84參考文獻 85附件一 89附件二 115附件三 116

建築講座的網路口碑排行榜

-

#1.國立中正紀念堂-首頁

藝直播 · 課程及活動報名 · 活動場地租借 · 建築生態導覽 · 圖像資源 · 古蹟風華 · 數位影音 · 性別平等專區 · 志願服務 · 政府資訊公開 · 文創商品 · 民主人權資源. 於 www.cksmh.gov.tw -

#2.建築講座系列:西區官立學校(2022年8月至11月)

每場講座同時會邀請校友代表分享校園生活的趣事。 地點, 香港文物探知館演講廳. 名額, 110個座位(視乎當時的社交距離措施) 先 ... 於 www.amo.gov.hk -

#3.高美館理性建築講座營造自然美好的生活意趣 - 風傳媒

9月開始高雄市立美術館與聚和文化藝術基金會合作,邀請到享譽國際的新銳建築師、設計師們齊聚高美館,現身說法。首場講座10日下午2時登場,邀請高雄在地自學、實力派 ... 於 www.storm.mg -

#4.2022遠東建築講座|懷想古蹟X 時空對話

2022 遠東建築講座. 懷想古蹟X 時空對話. ▻李乾朗 ▻周宗賢 ▻李清志 ▻林嘉澍. 遠東建築獎邁入第24年,持續提倡建築的突破與創新。2022年除了舉辦 ... 於 femf.kktix.cc -

#5.名軒、法協10/14「沒有規劃,只有場所」建築講座登場

由名軒開發(1442)與法國在台協會攜手舉辦的「沒有規劃,只有場所」建築講座,將在10月14日在台北信義誠品6樓視聽室... 於 money.udn.com -

#6.台中女中百週年校慶系列活動︱不讓屈建築講座

同時,在108課綱實施之際,藉此講座推廣建築與文化資產融入課程議題的可能性。 主辦:台中女中教務處、台中女中教師會協辦:社團法人台灣女建築家學會、 ... 於 wataiwan.org -

#7.【建築設計線上講座】日本建築大師隈研吾隈氏建築出類拔萃的 ...

感謝大家的支持! 達梭系統【 建築 設計線上 講座 :日本 建築 大師隈研吾隈氏 建築 出類拔萃的秘密! 】已圓滿結束並獲得廣大迴響! 為免無暇參加研討會的朋友們 ... 於 www.youtube.com -

#8.欣講堂- Xin Forum - 欣傳媒

論壇活動 · · 接軌國際.永續美好生活 · 旅遊分享 · · 日本 · · 潮玩新香港主題講座 · ·中南美洲 · 建築.藝術 · 攝影.美學 · 城市走讀 · · 城市走讀. 於 xinforum.xinmedia.com -

#9.跨域建築講座 - 住展房屋網

跨域建築講座 ... 以一場建築與音樂的跨域交鋒, 與音樂家張正傑一起引領觀者「聆聽」建築. 活動期間:2019/11/09(六) 活動地點:新北市汐止區新台五 ... 於 www.myhousing.com.tw -

#10.茂榮書局-- 安藤忠雄東京大學建築講座-連戰連敗

【目錄】 序創造源於逆境 第1講建築即戰鬥 第2講新舊衝突- 城市‧建築的保存與再生 第3講從產廢之島到未來- 環境與建築 第4講超越昨天 於 www.23456.tw -

#11.文化觀點》Rem Koolhaas, David Gianotten建築大師講座

原定8/4(四) 19:30《建築:文化觀點》Rem Koolhaas, David Gianotten建築大師講座,消息曝光後,各方反應極為熱烈,為讓更多民眾都有機會一睹大師 ... 於 www.tpac-taipei.org -

#12.講座活動 - 自地自建

講座 活動 · 【室內裝修講座】預售屋交屋注意事項- 驗屋DIY · 四師一次教你聰明成家!! (驗屋師/律師/建築師/理財師) · 住宅消費權益座談會 · 聰明驗屋全攻略+ 聰明空間規劃術. 於 www.7-house.com -

#13.2022《遠東建築講座x 大愛人文講堂》建築協奏曲:姚仁祿

回顧本土建築三十年的積累,展望未來三十年的可能,遠東建築講座邀請到第一次合體演講的姚氏三傑,可望為2022年的春天,譜出動人的建築交響曲! 蔣經國 ... 於 femf.feg.com.tw -

#14.文化部老建築講座明大小金門各一場 - 金門縣政府

講座 中也將說明以老建築從事有助於提升在地生活、文化藝術或傳統技藝等「文化經營」之租金補助申請辦法,每月補助上限為新臺幣一萬二千元,歡迎有興趣投入老建築活化工作者 ... 於 www.kinmen.gov.tw -

#15.名軒開發與法國在台協會舉辦建築講座即日起開放線上報名

本次講座邀請具有多年跨國執行經驗的MICHELE&MIQUEL事務所,挑選5個案例分享,探討「任何規劃都有用途、預算、行政的限制,但真正的挑戰是如何超越那些 ... 於 ctee.com.tw -

#16.建築講座 - 國立羅東高工

字體大小調整 小 中 大. 建築講座. 建築科於5/14日下午2:20至16:10辦理建築講座請有興趣的教師一同參與 主講人:羅工防水經理徐建洲地點:第一會議室. 瀏覽數 1663. 於 www.ltivs.ilc.edu.tw -

#17.建築美學扎根計畫講座| 提報內容| 夥伴特區 - 綠色學校

建築 美學扎根計畫講座 ; 環境議題:環境藝術 ; 執行方法:演講/講授 ; 教育階段:國民小學 ; 學習議題:環境倫理 ; 議題實質內涵:E28 經由環境美學與自然文學 ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#18.安藤忠雄的東京大學建築講座| 誠品線上

安藤忠雄的東京大學建築講座:真正要理解建築,不是透過媒體,而是要透過自己的五官來體驗其空間,這一點比什麼都重要。──安藤忠雄透過自學,沒有受過正規建築建育的 ... 於 www.eslite.com -

#19.安藤忠雄東京大學建築講.. - 五南官網

書名:安藤忠雄東京大學建築講座:連戰連敗,ISBN:978-957-11-8739-6,頁數:352,出版社:五南,作者:安藤忠雄,出版日期:2016/09/01, 於 www.wunan.com.tw -

#20.初學者の建築講座建築製図 - 露天拍賣

ISBN編號:9784870710108 作者:瀨川康秀出版社名稱:市ヶ穀出版社. 分類, 書籍雜誌, 其他. 庫存數, 138. 最新關注時間, 2022-10-18. 上架時間, 2022-10-18. 於 www.ruten.com.tw -

#21.線上專題講座〈老而彌堅-傳統建築常見問題及保存維護基本 ...

專題講座開始報名啦,名額有限,欲參加者請盡快報名呦。 【時間】 民國111年08月06日(六)上午10:00-12:00 【地點】 Microsoft Teams線上講座【講師】 張玉璜建築師‧ ... 於 www.boch.gov.tw -

#22.「從《建築的態度》到李承寬的有機建築」講座報名簡章

2022 ◇ 建築師專業進階學習課程系列—建築設計及理論類◇. 「從《建築的態度》到李承寬的有機建築」講座報名簡章. 承辦/ 社團法人高雄市建築師公會學術委員會. 於 www.kaa.org.tw -

#23.建築講座-新人首單立減十元-2022年11月|淘寶海外

建築 工程施工質量驗收規範應用講座吳鬆勤主編室內設計書籍入門自學土木工程設計建築材料魯班書 ... 室內設計製圖講座彩色印刷建築設計書科技知識百科暢銷書新華書店. 於 world.taobao.com -

#24.Lagoon Taiwan 城市生活美學講座6:建築的發想,從生活開始

建築 反映了生活,也成了積累人類文明的所在。凡是見得到建築之所在,必然存在著相應的生活軌跡。我們試著從建築的美學裡探尋各種生活的況味,希望藉由分享 ... 於 www.dfunmag.com.tw -

#25.講座資訊 - 建築學系|

後畢業設計/何振寰. 主題|後畢業設計時間|2021.11.26 (五)10:00-12:00 · Operative Theory and Design 操作型理論與設計/漆志剛 · 空間的易容術~美麗與物件的邂逅/金禹岑. 於 web.arch.mcu.edu.tw -

#26.建築講座 - 百夫長旅行社

建築 系列講座|日本神社建築在台灣. 活動時間:2019/02/16(六) PM14:00 在日本殖民統治台灣的50年間,一共興建了400多座神社,有些神社延續著日本人的本土信仰而將引進 ... 於 www.centuriontour.tw -

#27.2014 TOTOYKKAP 建築講座 - 國立臺中科技大學室內設計系

2014 TOTOYKKAP 建築講座開放報名囉~ 講座介紹今年,2014年特地邀請日本當代知名女建築師妹島和世,她的建築風格受到世人注目,與SANAA建築設計事務所的作品, ... 於 id.nutc.edu.tw -

#28.淡水好生活建築講座石昭永分享小學建築規劃 - 淡江時報

淡水好生活建築講座石昭永分享小學建築規劃 ... 【記者鍾明君淡水校園報導】「唸小學的時候,不可或缺的就是環境,通風、光線、空間的配置,讓上課、運動 ... 於 tkutimes.tku.edu.tw -

#29.2014 TOTOYKKAP 建築講座開放報名囉~

講座 介紹? 台灣TOTO與台灣YKK,自2004年以來,持續致力於建築相關等系列文化活動,邀請日本知名建築設計師,經由演講座談的方式介紹其建築設計理念及 ... 於 bulletin.dyu.edu.tw -

#30.療癒系:北歐建築漫遊巡禮系列講座 - 國立公共資訊圖書館

療癒系:北歐建築漫遊巡禮系列講座. 發佈單位:多元文化服務科 點閱率:868. 在本講堂中,將以「走入自然,愛上北歐自然系建築」一書為架構,分別透過不同的文化媒材與 ... 於 www.nlpi.edu.tw -

#31.大葉大學2017秋季建築講座系列之構築術

本年度秋季空設/建研舉辦了一系列的建築講座, 邀請了國內外專家學者來進行演講, 座位有限,歡迎師生踴躍參加。 單元一主題:物質擬造術講者:MARCUS ... 於 bulletin.dyu.edu.tw -

#32.【讲座】多语境下的建筑研究

【 讲座 】绿色 建筑 /减碳·韧性·规模化. 234 --. 2:37:46. App. 【 讲座 】绿色 建筑 /减碳·韧性·规模化. 20220607 2022“智汇苏州”学术沙龙:城市更新与苏州“园林. 於 www.bilibili.com -

#33.成大建築演講股 - Facebook

成大建築演講股, Tainan, Taiwan. 1197 likes · 25 talking about this · 6 were here. 成大建築系演講股粉專. 於 www.facebook.com -

#34.【話建築講座】龍兄虎弟話建築 - 青田七六

【話建築講座】龍兄虎弟話建築 ... 談到傳統建築,大家最容易聯想到廟宇與民居。我們在欣賞廟宇時,目光經常為其雕樑畫棟與精巧細緻的彩繪、泥塑或剪黏等 ... 於 www.qingtian76.tw -

#35.擁抱熟齡Ⅱ長壽新人生講座/廢校蛻變養老村!日專家分享轉型 ...

今周刊與新光醫院今(11/18)日攜手舉辦【擁抱熟齡Ⅱ長壽新人生】健康講座,跨海邀請日本「木下川吾亦紅」施設長岩田尚明與建築師村田行庸, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#36.【講座】中華文化專題講座:孫文郁建築師(106/2/22)

地點:大孝館(體育館)8樓柏英廳演講者:孫文郁建築師講題:孫文郁建築師事務所參與公共工程16年經驗分享. 惠請老師與同學準時出席~謝謝!!! 敬祝教安. 於 crt.pccu.edu.tw -

#37.展演活動 - 忠泰建築文化藝術基金會

《2016-2021 忠泰美術館五週年專刊》系列講座:第三場 ... 忠泰美術館五週年專刊》書中架構「寬度─展覽議題對談」,邀請跨界於建築設計、城市策展、社會創新的龔書章 ... 於 www.jutfoundation.org.tw -

#38.《愛‧幸福綠好宅》平民綠建築講座 - 環境資訊中心

舉辦日期: 2012年7月1日(日)10:00~12:00 主講人: 劉志鵬(美國高登大學博學博士,高考及格建築師) 舉辦地點: 台南文化中心國際廳地下一樓會議 ... 於 e-info.org.tw -

#39.國立成功大學校友列表 - 维基百科

李雄武 - IEEE Fellow、中央研究院院士、美國伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校講座教授、美國國家 ... 謝明燁 - 中原大學建築學系教授、建築學系主任/所長(建築學系畢業) ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#40.Asia University, Taiwan 歡迎光臨亞洲大學全球資訊網

亞洲大學(Asia University, Taiwan)由蔡長海教授與林增連先生共同創辦,於2005年8月1日由「臺中健康暨管理學院」升格改名。本校校園建築典雅,綠草如茵,四季花開, ... 於 www.asia.edu.tw -

#41.建築讀冊經典導讀-築生講堂夏季講座 - Behance

築生講堂夏季講座-「建築讀冊經典導讀」,化建築為力量,以文字窺世界。 於 www.behance.net -

#42.搜尋| 東海大學建築學系

標籤 #國際建築講座. 講座與論壇. 東海建築2019 國際建築講座- 越南建築師武仲義. Architecture and Meditation / 建築與冥想Vo Trong Nghia//報名時間:3/18 12:10 ... 於 arch.thu.edu.tw -

#43.【2022 BETTER LIFE閱讀計畫】李清志「光與建築」講座紀錄

【2022 BETTER LIFE閱讀計畫】李清志「光與建築」講座紀錄. angel_lin 0. 由冠德玉山教育基金會與boven雜誌圖書館共同合作的「Better Life閱讀計 ... 於 www.kindom.org.tw -

#44.講座與座談會| FAM - 準建築人手札

台中傑出建築師的離線生活:第十七屆中華民國傑出建築師獎台中展2022年8月20日-9月11日 · FAM - 2022-08-03 0 · 演講與座談會訊息 ... 於 forgemind.net -

#45.講座課程 - Wotel建築專科整合王

第十七屆中華民國傑出建築師獎獲獎者楊立華建築師、王銘顯建築師、戴育澤建築師、江文淵建築師作品移師台中展出,同時舉辦講座,獲獎建築師們與其友人對談,分享在工作 ... 於 www.wotel.com.tw -

#46.全球80組建築師爭相角逐!澎湖青灣山城VILLA國際競圖初選出爐

... 砂砱等進行循環設計實作與交流講座,為決選提案作更深入的探查與思考。 ... 這樣的觀念及澎湖生態的獨特性引發國內外建築專家踴躍報名參加競圖 ... 於 times.hinet.net -

#47.「藝術講堂」會見建築師講座系列 - 藝文活動平台

「藝術講堂」會見建築師講座系列 ... 為提供建築與藝術結合和交流的機會,介紹台灣建築藝術參加國際展出之經驗, ... 透過此活動建構國內建築藝術觀點。 於 event.culture.tw -

#48.2008「流動.變異」與當代建築演講會 - 臺北市立美術館

包曼(Cecil Balmand)建築講座」等,除了引發各界矚目,且與當代藝術時相連結,在累積豐富的經驗與資源下,對於籌辦國內外建築相關重要展項已能駕輕就熟而有卓然的 ... 於 www.tfam.museum -

#49.活動訊息-台灣TOTO及YKKAP所共同舉辦之2016年度建築講座

謹訂於2016年11月30日(星期三) 19:00,於台北國際會議中心TICC大會堂舉行。 今年度演講主題為『讓建築創作與社會貢獻並存』,特別邀請到被譽為" ... 於 archi.csu.edu.tw -

#50.遠東建築講座姚仁祿、姚仁喜、姚仁恭首度合體演講 - 新聞中心

姚仁恭是全世界第一個取得建築照明碩士學位的東方人,也是台灣首位照明設計師。他同時跨界組織三三足球聯盟、擔任廣播節目「愛樂時光旅人」主持人、時光 ... 於 news.fenc.com -

#51.建築與設計學群相關講座推薦| IOH 開放個人經驗平台

歡迎來到科系比拼擂台! 現在就點選你感興趣的領域,展開探索之旅吧! 資訊 · 工程. 於 ioh.tw -

#52.東亞建築講座周五登場 - 金門日報

其研究專注於韓國建築的現代性議題,並曾在《建築師》雜誌上發表題為〈普世的與獨特的當代韓國建築〉的研究成果。 首日演講將首先由郭昇建築師講授「韓國 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#53.【跨領域專題講座系列55】來一帖設計處方箋!科技城新竹再 ...

【跨領域學習講座系列55】 「來一帖設計處方箋!科技城新竹再進化」FB直播講座 將於 110年10月26日(二). 邀請 國立陽明交通大學建築研究所龔書章教授 ... 於 www.cpmah.org.tw -

#54.遠東建築講座藝文界分享新視野- 生活- 自由時報電子報

〔記者高嘉和/台北報導〕遠東建築講座─「藝術.重構.設計」國際論壇,上月31日在台北遠東飯店隆重登場,邀請國內外共9名當代建築、藝術領域的話題 ... 於 news.ltn.com.tw -

#55.[講座快訊]高雄100無限精彩 見築百講

《城市魔法師看建築》講座x《經典建築小旅行》活動 ... 城牆等文化資產,以及現代化發展下的產業設施、交通建設、校園、宗教建築、住宅及商業大樓,由 ... 於 arch.nuk.edu.tw -

#56.建築講座彙整 - 遠東建築獎

談起保安宮、台北市孔廟,台灣古蹟保護推手李乾朗滔滔不絕。他形容這兩件台灣建築不僅濃縮了民間工藝美學,背後的文化底蘊更是「上下兩千年、故事講不完」,「了解歷史 ... 於 femf.feg.com.tw -

#57.北市不動產代銷公會培育代銷人才攜手文化大學簽產學合作備忘錄

匯流新聞網記者李映萱/台北報導台北市不動產代銷經紀商業同業公會為提升建築代銷 ... 實務實習,亦將推派公會成員至文大進行專題講座,並協助開設建築代銷相關課程。 於 www.owlting.com -

#58.安藤忠雄東京大學建築講座:連戰連敗 - Goodreads

安藤忠雄東京大學建築講座:連戰連敗book. Read reviews from world's largest community for readers. 東京大學受歡迎的十堂建築課。拳擊手出身、自學成才的建築 ... 於 www.goodreads.com -

#59.名軒開發與法國在台協會建築講座開放報名 - Yahoo奇摩房地產

【MyGoNews蕭又安/綜合報導】由名軒開發與法國在台協會聯合舉辦的「沒有規劃,只有場所」建築講座,將於2022/10/14在誠品信義店6樓視聽室登場, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#60.【建築之外Beyond Architecture|講座詳記】圓桌討論 ...

【建築之外Beyond Architecture|講座詳記】圓桌討論Roundtable. ○ 陳宣誠── 我們在策劃第一場國際講座時,是從三個面向來邀請講者並切入這個 ... 於 cnsvattaf.wixsite.com -

#61.遠東建築講座名家開講 - 元智大學Yuan Ze University - 公共事務室

遠東建築講座名家開講. 【經濟日報/台北訊】. 遠東集團徐元智先生紀念基金會主辦的《遠東建築獎》於2014年首度與多位日本建築名家共同參與的「亞洲 ... 於 www.yzu.edu.tw -

#62.世代群林曉雯營運長「宇泰講座」街區再造開拓文創新視野

... 月21日下午舉辦「宇泰講座」,邀請世代群營運長林曉雯專題演講「微型 ... 聯藝埕、眾藝埕、青藝埕、合藝埕、婉藝埕、同藝埕、鄉藝埕等建築物。 於 n.yam.com -

#63.南華校務行政系統NHU School Manage System

活動日期 活動名稱 主辦單位/承辦單位 2022/11/22 2022/11/22 職涯顧問輔導諮詢 (已報名:0 / 10) 旅遊管理學系/ 旅遊管理學系 2022/11/24 2022/11/24 111‑1 心理健康諮詢空間 (已報名:4) 學生輔導中心/ 學生輔導中心 2022/11/30 2022/11/30 111學年度師生座談會 (已報名:35 / 100) 學生事務處/ 課外活動組 於 necis.nhu.edu.tw -

#64.2019台灣TOTO-YKKAP建築講座

2019台灣TOTO-YKKAP建築講座 ... 2014 國立臺灣大學建築與城鄉研究所 | Powered by WordPress | TwentyFourteen theme by Takashi Irie. 於 www.bp.ntu.edu.tw -

#65.2015春季東海建築漢寶德國際建築講座 - 設計學研究所

或持續關注本系官方臉書:fb搜尋TAIWAN TUNGHAI ARCHITECTURE 東海大學建築系. 【2015春季東海建築漢寶德國際建築講座】. 逾越現代性| 建築之間、境界 ... 於 ddp.yuntech.edu.tw -

#66.教育部首次與義大利羅馬睿智大學合作臺灣研究講座計畫

教育部臺灣研究講座計畫繼102年與義大利第三大學合作後,今(111)年首次與義大利羅馬 ... 語言、工業、設計及建築等主題,並且每年規劃選送2名研究生赴臺進行短期研究。 於 www.edu.tw -

#67.【講座】2020/07/31(五) 綠建築推廣講習會

講座. 閱覽次數321. 主辦:社團法人台灣綠建築發展協會. 一、開課時間及地點(主辦單位保有不可抗力時活動場地調整之權利). 1. 北部:109年07月31日( ... 於 www.ncscre.nccu.edu.tw -

#68.演講活動-國立成功大學建築學系

成大建築的教育目標為培育建築界的領導人才。大學部為建築的通才教育,培養廣泛的建築相關知識人才;研究所為建築的專業教育,提供給各領域專才深入探索及學習的平台。 於 www.arch.ncku.edu.tw -

#69.遠東建築講座古蹟活化超時空- 藝文副刊 - 中時新聞網

遠東建築講座,知名學者專家李乾朗(左起)、周宗賢、李清志、林嘉澍暢談 ... 先人不敬?2022遠東建築講座上,古蹟修護研究者李乾朗等名家,針對古蹟 ... 於 www.chinatimes.com -

#70.安藤忠雄東京大學建築講座:連戰連敗 - 金石堂

書名:安藤忠雄東京大學建築講座:連戰連敗,語言:中文繁體,ISBN:9789571187396,出版社:五南,作者:安藤忠雄,出版日期:2016/08/25,類別:藝術設計. 於 www.kingstone.com.tw -

#71.中華全球建築學人交流協會

也期許未來有更多年輕一輩的建築師加入本會交流的行列,更盼望本會能更上一層樓,除讓兩岸能和平共處、共生共榮外,更如其名團結全球建築學人開創華人的新紀元。 演講分享 ... 於 www.icaa.asia -

#72.建築4 × 2 | 洪建全教育文化基金會 - 敏隆講堂

敏隆講堂‧ 線上免費學 後疫情時代,敏隆講堂,線上開放免費學。 在講堂網站、Youtube、Facebook,敏隆講堂陪伴大家,以人文安頓身心。 建築4 × 2 建築,自從不知何時 ... 於 www.hfec.org.tw -

#73.活動報名 - 社團法人臺中市建築經營協會

活動報名 ; 2022/11/25, 十一月建材創新講座|富佳降噪高架地板(同層排水), 更多 ; 2022/12/20, 第十二屆、第十三屆理事長交接典禮, 更多 ; 2022/10/28, 十月建材創新講座| ... 於 www.tjcaa.com.tw -

#74.交大建築講座 - NYCU-Architecture

小野田泰明演講(12/17). GIA Talk 交大建築講座Pre-Design的思想與[…] Read more... Jenny Wu lecture ... 於 www.arch.nycu.edu.tw -

#75.安藤忠雄東京大學建築講座:連戰連敗 - 博客來

書名:安藤忠雄東京大學建築講座:連戰連敗,語言:繁體中文,ISBN:9789571187396,頁數:352,出版社:五南,作者:安藤忠雄Tadao Ando,譯者:張健,蔡軍, ... 於 www.books.com.tw -

#76.安藤忠雄東京大學建築講座:連戰連敗 - MoMo購物

安藤忠雄東京大學建築講座:連戰連敗. 綜合推薦; 新上市; 銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌. 類型. 清除設定 確定. 清除設定 確定. 篩選 清除設定. 折價券/商品. 於 m.momoshop.com.tw -

#77.藝術與建築的對話,課程/講座, 免費活動 - BeClass線上報名系統

讀不同的時代精神,都能昂揚綻放從藝術、建築,看文明的典範轉移藝術與建築的對話 藝術典藏與建築空間的對話 地點:新竹巨城SOGO 4F演藝廳A廳時間:10 / 31 、 11 / 14 ... 於 www.beclass.com -

#78.安藤忠雄的東京大學建築講座[88折] 11100717157 | 蝦皮購物

許多人都認為安藤忠雄成才是一個特例,不具有普遍意義,但是如果你讀完這本書,或許就會改變自己的觀點。 購買安藤忠雄的東京大學建築講座[88折] 11100717157. 於 shopee.tw -

#79.紀伊國屋網路書店: 安藤忠雄東京大學建築講座:連戰連敗/ 張健

安藤忠雄東京大學建築講座:連戰連敗 內容簡介 東京大學受歡迎的十堂建築課。 拳擊手出身、自學成才的建築大師––安藤忠雄授課記錄沒有比這更生動的建築故事沒有人比 ... 於 taiwan.kinokuniya.com -

#80.2016台灣TOTO建築講座,日本建築師 坂茂將受邀來台

台灣TOTO與台灣YKK AP致力於推動演講會等系列文化活動,邀請著名建築設計師來台演講,分享建築設計理念及實際案例,希望能為台灣建築設計... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#81.建築科營造技術科| 建築講座

跳到主要內容. 上一頁下一頁. IMG_20180801_135253 (2). 秀工建築. 埔鹽國中. IMG_20181026_131120. 製圖實習-1. IMG_20180801_135611 (2) ... 於 www.ssivs.chc.edu.tw -

#82.最美自行車道設計人抵台國際建築講座10/14登場- 立報傳媒

MICHELE&MIQUEL事務所由法國Michèle ORLIAC與西班牙的Miquel BATLLE的兩位建築與景觀設計師成立。在台灣,已經有十年多的設計經驗,近來最知名的設計作品 ... 於 www.limedia.tw -

#83.台北市建築師公會「建築文化與人生-永續建築」講座

演講時間:10/24、11/7、11/21、12/12 週五19:00-21:00 共4場演講地點:台灣科技大學(台北市大安區基隆路4段43號)視聽館主辦單位:台北市建築師公會、台灣科技大學建築 ... 於 www.airoc.org.tw -

#84.「建築文化與人生-品牌與策略建築」講座- 研討會訊息(友會)

「建築文化與人生-品牌與策略建築」講座. 演講時間:96.09.21-96.12.21 週五18:45-21:15 共八場. 演講地點:台灣科技大學(台北市大安區基隆路4段43號) ... 於 www.twce.org.tw -

#85.講座

講者/ 講師. 美國世界日報「世界OnAir」Podcast:“奪AIA國際設計獎的首位華人女性建築師張淑征的跨國圓夢路” (2021); Koetalo設計講座之「北中南縱貫線」: “Recent ... 於 tw.xrange.net -

#86.多倫多臺灣婦女會舉辦建築講座|北美洲 - 僑務電子報

多倫多臺灣婦女會於9月9日下午在多倫多僑教中心舉辦建築講座,該講座是臺灣婦女會易知園講座系列之一,邀請多倫多執業建築師謝樹榮以「建築藝術的公共性以及實用的機能 ... 於 ocacnews.net -

#87.本會青年建築師委員會舉辦「111年度青年執業講座(1)-銷售 ...

本會青年建築師委員會舉辦「111年度青年執業講座(1)-銷售類型案件之評估(新建、危老、 ... 發佈日期: 2022-02-11 資料來源: 社團法人新北市建築師公會 瀏覽人次:1549 ... 於 www.ntcaa.org.tw -

#88.國立空中大學首頁

健康飲食講座暨食譜主題書展 · 111下舊生或畢業校友推薦新生抽獎活動 · 翻轉你的未來看見更好的自己~111學期招生中 · 111學年度下學期新生網路報名 · 原遊空大創生巿集. 於 www.nou.edu.tw -

#89.2021遠東建築講座「歷史﹒人文﹒地方」國際論壇建築的共生 ...

2021遠東建築講座「歷史﹒人文﹒地方」國際論壇19日遠企飯店舉行,國家文化藝術基金會董事長林曼麗( 於 life.taiwan368.com.tw -

#90.建築相關的展覽、演講、活動資訊,要去哪裡找? - Jun

欣講堂. 建築走讀; 建築講座; 都市再生、老屋活化 ... FB|忠泰建築文化藝術基金會 ... 講座; 建材參訪; 綠建築系列課程; 建築師考試系列課程. 於 junlearning.com -

#91.安藤忠雄東京大學建築講座 - Taaze讀冊生活

安藤忠雄東京大學建築講座的書籍與價格搜尋結果, 共有4筆. 讀冊生活給您閱讀生活的終生服務. 滿足您買書,學習,收藏,分享,賣書,全方位需求. 於 www.taaze.tw -

#92.國立臺灣圖書館線上演講廳

演講人:黃士娟老師(國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所副教授兼所長); 地點:國立臺灣圖書館4F 4045教室; 日期:2019/7/13; 點閱率:737. 回頁首; 回上一頁 ... 於 wwwacc.ntl.edu.tw -

#93.『 養生建築講座』打造森林城市與無毒的幸福空間

養生建築講座』打造森林城市與無毒的幸福空間. 本次活動特別邀請兩位貴賓【愛種樹協會發起人莊傑任先生】主題:社區內大樹應該怎麼栽植與裁剪、樹與社區環境住宅的 ... 於 www.accupass.com -

#94.安藤忠雄東京大學建築講座:連戰連敗| 天瓏網路書店

書名:安藤忠雄東京大學建築講座:連戰連敗,ISBN:9571187399,作者:安藤忠雄(Tadao Ando) 著、張健、蔡軍譯,出版社:五南,出版日期:2016-08-31. 於 www.tenlong.com.tw -

#95.我聽了很多建築講座 - germanyplus - 痞客邦

因為離開公司時整理之前參加公司請了好多建築師來演講的筆記, 但是,有的年代久遠我已不可考我的記憶力,就算個紀錄吧,真的很難得有這種機會! 1. 於 germanyplus.pixnet.net -

#96.建築講座:貝聿銘+ 高第的建築巡禮 - 新月藝文

已經高齡101歲的貝聿銘,是第一位得到普立茲克建築獎的華人,也是現代建築主義的巨擘。 他的美秀美術館、羅浮宮的大金字塔,以在台灣的東海教堂… 於 www.artfocus.com.tw -

#97.2015 [ 建築のふるまい学Architectural Behaviorology ] 建築講座

塚本由晴與貝島桃代是建築界中少見的合作夥伴兼夫妻檔,兩人極具前瞻性的眼光,充分展現在其作品與建築案例中。 於 www.twtoto.com.tw -

#98.開幕導覽/張懷文+MAS微建築研究室 - 台北雙年展

MAS微建築學校│微建築講座(I):開幕導覽/張懷文+MAS微建築研究室. 大; 中; 小. facebook. 2018/11/17│18:30 地點:209展覽室策劃:張懷文+MAS微建築研究室. 於 www.taipeibiennial.org -

#99.多元智慧建築講座

日期:111 年8 月10 日(三). 時間:13 點30 分~16 點15 分. 報名連結:https://cets.ncku.edu.tw/index.php?inter=conference&id=22. 講座連結:. 於 sroof-rcets.tw