建築設計學分的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦盧守謙,陳承聖寫的 圖解消防安全設備設置標準(5版) 和蘇懿禎,郭乃文,盧俊良,鄭宗弦,鄧志忠的 國家鐵道博物館繪本系列限量典藏組都 可以從中找到所需的評價。

另外網站地中海曉風殘月: 華裔影人米格爾‧張的浮生劄記(上)也說明:一個月後,接到高考委員會通知考試通過,下星期在馬德里裝潢師/設計師行會頒發證書並舉行酒會, ... 所有參加講座的攻讀室內建築、裝潢設計和藝術系的學生可得兩個學分, ...

這兩本書分別來自五南 和玉山社所出版 。

國立臺灣海洋大學 河海工程學系 蕭松山、林鼎傑所指導 楊書瑋的 三維點雲建模應用於文資數位典藏之研究-以海功號研究船為例 (2021),提出建築設計學分關鍵因素是什麼,來自於數位典藏、無人飛行載具、攝影測量、地面雷射掃描儀、點雲。

而第二篇論文國立政治大學 社會學系 鄭力軒所指導 彭思錦的 台灣威權時期的農地政體變遷 (2021),提出因為有 制度分析、變項中心、以地綁糧、以地綁人、社會穩定的重點而找出了 建築設計學分的解答。

最後網站民國107 年6 月28 日本院第12 屆第193 次會議,考選部函陳則補充:建築學會. 另表示,有關建築研究所畢業資格應考者修習建築設計學分數之規. 定,希冀未來能調整為40 學分,俾與國際接軌。 本案大體討論時,與會委員主要就部分科目免試 ...

圖解消防安全設備設置標準(5版)

為了解決建築設計學分 的問題,作者盧守謙,陳承聖 這樣論述:

1. 分類引導 輕鬆入門 本書分6章,以條文序列編排,並依法規名稱分總則、消防設計、消防安全設備、公共危險物品等場所消防設計及消防安全設備、附則之條文作圖解,最後將上揭之消防設備師(士)國家考題作解析。 2. 條文併解釋函 圖文解說 各章節內文與相關消防署解釋函予以整合,進行圖文解說,使讀者輕鬆上手,並於最後一章收錄消防設備師(士)國家考題;以供上課教材及考試用書,使準備應考讀者了解重點所在,於未來考場上能無往不利。 3. 納入日本 最新知識 消防安全設備設置標準法規源自日本,本書編輯上也將其原文資料大量納入,並詳細闡釋,使讀者併以得知國內與日本法規上之異

同所在。 4. 30年火場經驗 消防本職博士 累積30年火場經驗,以消防本職博士,來進行實務與法規理論之解析,消除學習盲點,並精心彙編相關圖表,以力求一本優質之消防書籍。

建築設計學分進入發燒排行的影片

葛量洪教育學院(Grantham College of Education)是一所曾經在香港提供專職教師專業培訓的院校,以美術教育為主,於1951年創立,校址在九龍加士居道42號。開校第三年兼併了鄉師,當年香港政府致力發展小學,亟需大量師資,葛師就採取短期的一年制,而且迅速發展擴充名額。全盛時每屆一班竟達330人(羅師中英兩部每屆各收25名,鄉師中文只收25名)。葛師於1964年除繼續開辦一年制外,更加開辦了中文二年制。葛師師資訓練特有兩項措施,第一為「設計教學」,分組學員選題後,要分工參考搜資料、實地採訪。最後要安排大規模展覽作分享。第二項特色是「小組討論」,以補大課單向講授之不足,也建立了更佳之師生關係。一年制全期分配到小學實習一次,畢業生只可任教小學。二年制實習兩次,第二次分配到中學實習,畢業後可最高任教至中三(Form3),選取之標準及校內表現也要求嚴格,入讀二年制者也曾有於升二年級時須離校。由於政府通過教育學院法例,提升至頒授學位的水平,葛量洪教育學院於1994年被合併為香港教育學院的一部份;而原址將被重建。按恔友會96年統計,葛師開辦了45年,本科同學計達6760名。 其校友會於1952年9月成立,並先後創立了5間以「葛量洪校友會」命名的學校,即:葛量洪校友會觀塘學校(1961-2008)、葛量洪校友會慈雲山學校(1967-1988)、葛量洪校友會油塘學校(1973-1993)、葛量洪校友會將軍澳學校(1988-2008)及葛量洪校友會黃埔學校(1997-今)。在多間師範學院合併後,葛師校友會學校仍以原名續辦,設有多項獎學金,後因出生率下降而致多間完成歷史任命。葛量洪校友會轄下各小學的校監均為香港民主派元老、前立法會議員、支聯會主席司徒華(葛師首屆畢業生,曾任葛師校友會觀塘學校校長二十一年)。2011年葛師校友會舉辦了盛大之鑽禧藝展及多項紀念活動,增添葛師鑽禧紀念獎學金,更收集校友之著作及歷史照片出版了專冊,名為「葛師的歲月」(Down Memory Lane: Our Golden Years at Grantham College of Education),資料詳盡,並得當年馮翰文副院長發序言。

香港教育學院(The Hong Kong Institute of Education)是香港八間受大學教育資助委員會資助的高等學府之一,主要提供教師專業培訓。香港教育學院的歷史可追溯至1853年於聖保羅書院開辦的首個正規在職教師培訓課程。隨著政府及社會大眾對師資教育的關注及需求不斷增加,羅富國師範學院(羅師)、葛量洪師範學院(葛師)、柏立基師範學院(柏師)、香港工商師範學院和語文教育學院等相繼成立,開辦正規的師資培訓課程,為香港教育提供具備資歷的教師。依照1994年4月25日教育統籌委員會第五號報告書的建議,四所師訓機構和語文教育學院合併成為香港教育學院,進一步提升師資教育和有關專業培訓課程的質素;總辦事處設於香港島銅鑼灣新寧大廈,另設10間分校,主要提供教育文憑課程及在職教師培訓課程。直至1997年,香港教育學院遷往新界大埔至今。新校園位於香港新界東大埔露屏路10號,佔地12.5公頃,由著名建築公司巴馬丹拿(P&T Group)設計,於1996年5月28日由前港督彭定康主持奠基,並於1998年2月26日由前行政長官董建華揭幕正式啟用。校園由行政大樓、教學大樓、文康及運動綜合大樓、學生宿舍及戶外體育設施組成。香港教育學院雖有學士、碩士和博士課程。教院的教育及師資培訓在國際QS世界大學排名中位列全球第十五名、亞洲區第三名 ;語文學科則位列全球首 101-150 名 。於2015年9月11日,大學教育資助委員會通過香港教育學院正名大學,待行政長官會同行政會議批准及得到立法會通過,教院最快可於16年2月正名為大學。經收集多方意見後,香港教育學院校董會決定,將以「香港教育大學」及「The Education University of Hong Kong(EdUHK)」作為教院正名後的校名。香港教育學院設有3個學院,轄下共13個學系,提供不同範疇的本科課程,包括教育學士、文學士及社會科學學士,同時也為在職教師提供部分時間制進修課程;而研究生院則負責統籌各研究式或修課式的博士及碩士課程,如哲學博士及教育博士等。修讀教育學士或教育文憑的學生需通過兩次教學實習,而所有教學實習則由院校協作與學校體驗事務處負責統籌。學院並設多個校級研究與發展中心,追求卓越的研究和社會合作項目。

三維點雲建模應用於文資數位典藏之研究-以海功號研究船為例

為了解決建築設計學分 的問題,作者楊書瑋 這樣論述:

Lidar由於精度高,目前廣泛用於對建築物的外觀進行掃描,並可以記錄目標物的三維座標,但地面光達依據建築物外觀的不同,會產生掃描死角,因此常安置於目標物四周的高處,以補足平面無法掃描之死角,若目標物周遭無適當高處,亦無法搭建支架使儀器高度提升,便會在上方產生破損。現今UAV攝影測量技術發展快速,也常作為點雲建模的方式之一,透過UAV進行攝影作業,可以對目標物上方構造進行較完整的拍攝,惟若目標物與周遭相鄰,在目標物的側面則容易產生破損,結合UAV影像及Lidar點雲的優點,可彌補單獨使用Lidar或UAV攝影測量在三維建模之不足。緣此,本研究將無人機攝影測量及地面光達所掃描之點雲結合,透過不同

掃描方式及比例進行比較及匹配,將兩者所獲得之點雲進行色階比對及座標修正,以補足地面光達掃描目標物高處構件點雲缺少不足之問題,將兩者之點雲資料同化後,可做為建築數位典藏、模型建置、長期監測等應用,並提供未來點雲資料掃描一種資料更完善且更可靠的做法。

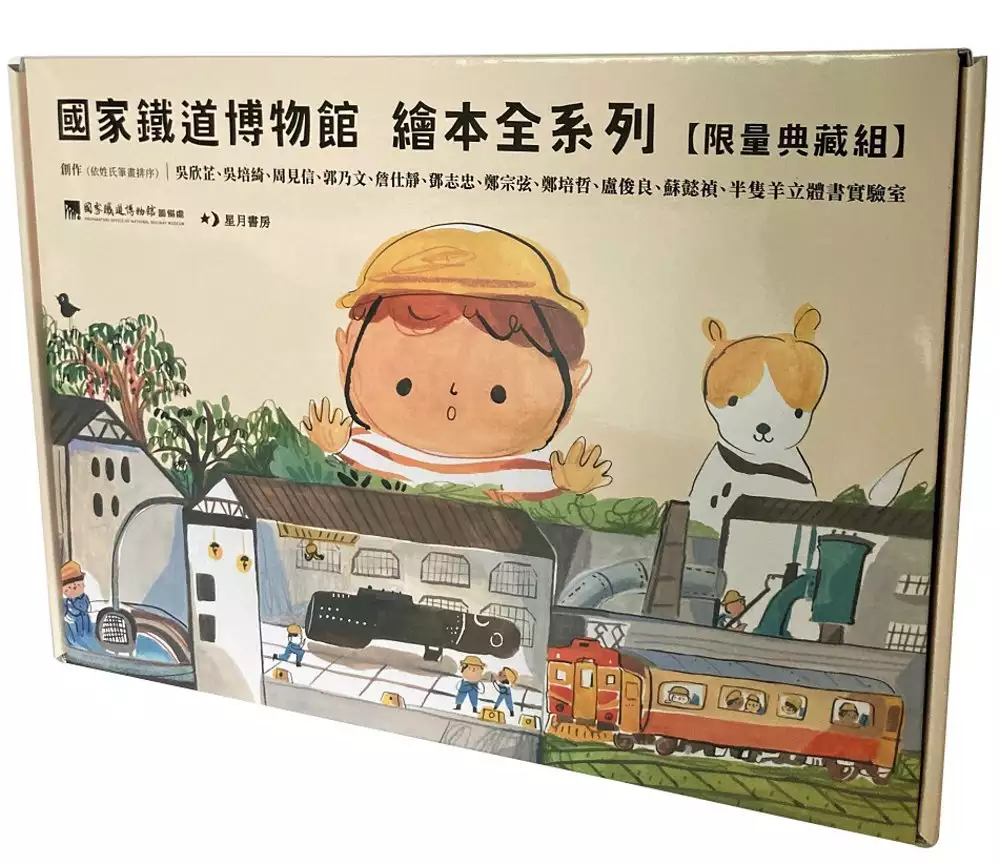

國家鐵道博物館繪本系列限量典藏組

為了解決建築設計學分 的問題,作者蘇懿禎,郭乃文,盧俊良,鄭宗弦,鄧志忠 這樣論述:

小小鐵道迷必備的《國家鐵道博物館繪本全系列:限量典藏組》, 豪華典藏、一應俱全! 五組創作者、五種角度, 自火車、職人、科學、場域、夢想, 切入觀看「臺北機廠/國家鐵道博物館」。 全系列有寶寶書、精裝繪本、翻翻機關立體書, 包含兒謠、故事、科學實驗、互動遊戲、藝術性, 五感體驗臺灣百年工業遺產2.0的風采。 鐵道/火車是許多大小讀者喜愛的主題,也與我們的生活息息相關。《國家鐵道博物館繪本全系列》,即是國家鐵道博物館籌備處與玉山社/星月書房攜手企劃出版,邀請五組資深繪本創作者群,歷時二年多時光完成。 《國家鐵道博物館繪本全系列:限量典藏組》以富有百年人文歷史價值的工業遺產

「臺北機廠」為主軸製作,分成五冊不同形式、不同主題、不同視角的繪本,切入觀看和完整認識這座珍貴的國定古蹟,加倍感受其中蘊含的人文精神、歷史意義和文化價值。五冊繪本包含了:結合本土歌謠和簡單情節的《跟著火車一起唱》,跟著小鐵與老鐵近距離觀察臺北機廠職人生活的《小鐵的一天》,充滿科學知識、親子自造科學玩具與實驗的《鏗鏗鏘鏘北廠實驗室》,滿足小鐵道迷們願望的《奇幻鐵道博物館》,以及具備豆知識、精緻圖像和紙藝機關(含翻頁、立體、摺疊三種手法)的《臺北機廠大冒險》。 在五組不同風格的文圖詮釋下,引領讀者自五種角度:歷史、職人、科學、場域、夢想,認識了臺灣重要的火車、體驗了修理火車的職人生活、提升

了與鐵道相關的科學素養和歷史知識、增加了鐵道書籍閱讀的樂趣,更瞭解了「臺北機廠/國家鐵道博物館」過往的任務和未來的導向。 期能透過《國家鐵道博物館繪本全系列:限量典藏組》,完整擁有全系列,並引頸期盼國家鐵道博物館正式開放後,能暢遊臺北機廠、觀看臺灣鐵道百年以來的活力與新生風采!

台灣威權時期的農地政體變遷

為了解決建築設計學分 的問題,作者彭思錦 這樣論述:

本研究立基於國家中心論的制度分析架構討論台灣威權政府時期的土地變遷過程。希望回答為何台灣會在1970年代農業生產退居經濟發展的次要角色時,為何政府還要通過農業發展條例、區域計畫法等被過往學者視為是限制農地他用的立法?為了回答前述問題,本文採用歷史社會學已變項為中心之方法,區分出行動者、理念、權力、反餽等四個變項,一方面作為制度分析中討論制度變遷如何可能的架構,另一方面討論當時主導台灣農地使用政策的行動者之間其對於制度的反餽、提出的理念以及其權力關係等,作為理解當時立法過程的分析架構。而本研究結果顯示,在1950年代和1960年代早期,省糧食局在台灣農地使用政策上扮演了相當重要的角色,透過土地

改革、糧食調查員等制度設計,其達成了以地綁糧,亦即透過掌握土地進而掌握糧食生產的方式,除了達成國民政府的糧食需求外,亦得以透過糧食外銷賺取外匯。不過到了1965年以後,由於省糧食局長期壓低糧價,使得農業生產出現了農民收入降低、農村勞動力流失等現象,使得農復會和部分農經學者開始批評省糧食局建立的糧食生產制度。而在同一時期,台灣稻米的主要外銷國家日本,其國內生產復甦和泰國、越南等地亦向日本銷售稻米的情形下,使得台灣稻米的外銷市場不在,亦讓省糧食局對於國民政府的重要性開始降低。也因此行政院於1969年時通過了檢討台灣糧食生產政策的決議,使得擔任省糧食局局長長達24年的李連春離任,省糧食局亦進行改組。

而其為以地綁糧目標所推動的各種政策亦被一一廢除。也因為如此,國民政府為了解決農民因農業生產困難而到城市謀求收入更高之工作的現象,而分別在1970年代通過農業發展條例、區域計畫法,在1980年代推動八萬農業大軍、農業健康保險、農地重劃條例等辦法,希望透過以地綁人的方式,將農民留在農村當中,不要大量湧入都市,造成都市問題。整體而言,本研究認為在1970年代初期的制度變革,其目的在於維繫社會穩定,進而穩定國民政府的統治。

想知道建築設計學分更多一定要看下面主題

建築設計學分的網路口碑排行榜

-

#1.虹雅建築攝取網

內容. 提供非建築科系欲取得「建築師」考試資格人士補修學分補足報考資格。 提供政府機關或從事建築、土木從業人員相關建築設計、室內設計之能力。 提供社會人士進修相關 ... 於 active.archi.com.tw -

#2.建築學系 - 110 學年度大專校院一覽表

師資 ; 進修部, 碩士在職專班(-), 碩士, 30, 2 ; 日間部, 博士班(-), 博士, 18, 3 ... 於 ulist.moe.gov.tw -

#3.地中海曉風殘月: 華裔影人米格爾‧張的浮生劄記(上)

一個月後,接到高考委員會通知考試通過,下星期在馬德里裝潢師/設計師行會頒發證書並舉行酒會, ... 所有參加講座的攻讀室內建築、裝潢設計和藝術系的學生可得兩個學分, ... 於 books.google.com.tw -

#4.民國107 年6 月28 日本院第12 屆第193 次會議,考選部函陳

建築學會. 另表示,有關建築研究所畢業資格應考者修習建築設計學分數之規. 定,希冀未來能調整為40 學分,俾與國際接軌。 本案大體討論時,與會委員主要就部分科目免試 ... 於 ws.exam.gov.tw -

#5.明新科技大學- 首頁

校史 · 校訓 · 校歌 · 教育目標 · 創校元老 · 董事會 · 校長室 · 副校長室 · 學校組織系統圖 · 如何到明新 · 校內平面圖 · 招生資訊 · 明新的驕傲. 學術單位. 於 www.must.edu.tw -

#6.本系畢業生具報考建築師資格聲明

註1:建築設計領域須達40學分(含)以上。 註2:每領域至少2學科,每學科至多採計 ... 於 envart3.nhu.edu.tw -

#7.阿貴建築師的25 堂建築設計課| YOTTA友讀

建築設計 ,要能在營建法規與空間動線協調之上,經營出一個適合人生活、使用且安全的空間,進而創造出自己的生活美學藝術。阿貴老師將帶你認識「建築設計」的從0 到1, ... 於 www.yottau.com.tw -

#8.考建築師需要的學分有哪些? - 建築板 - Dcard

考建築師需要的學分有哪些?我看網路上說要修18個設計學分+6個什麼的有點不懂,那18個設計學分是有很多種類型的設計嗎? - 建築師,建築,建築板,設計. 於 www.dcard.tw -

#9.建築學分班(12學分)需求人數調查表請於1月20日前回覆

二、案內調查結果經行政院人事行政總處地方行政研習中心函復,建請與雲林科技大學建築與室內設計系合作辦理,先予陳明。 三、本學分班欲參訓學員,須自付學分費(每學分 ... 於 ccs.cyc.edu.tw -

#10.元智大學資訊管理學系

111學年第1學期申辦線上學分抵免&作業說明. 2022/08/25. 111學年度第1學期有庠、勤學、僑生獎助學金申請時程. 2022/08/22. 111學年第1學期減修申請作業於111年8月22 ... 於 www.mis.yzu.edu.tw -

#11.建築學士班 - 逢甲大學-建築專業學院

建築的出路非常廣泛,並非只有擔任建築師一途,除設計領域外,營造工程、專業技師、 ... 本院「室內設計」學位學程,只要滿足國家高考的建築設計學分總數認定及相關 ... 於 archschool.fcu.edu.tw -

#12.學士後建築組 - NYCU-Architecture

為積極延攬、培育國內外年輕優秀之設計人才,本組招收對建築有高度熱忱,非建築相關科系、已經取得學士學位之大學畢業生。本組學生應補修建築師考試資格要求之最低學分與 ... 於 www.arch.nycu.edu.tw -

#13.建築設計學分班 - Ewppew

Green BIM-Revit建築資訊模型與設計學士學分班第01期課程代碼131187, 計畫類別:產業人才, 本課程訓練後學員將獲得基本的Revit Architecture軟體的運用, 課程介紹:知識, ... 於 www.ewppew.me -

#14.課程架構 - 建築設計- 實踐大學

一年級; 二年級; 三年級; 四年級; 五年級; 必修課目表. 通識課程. 國文(1)(2). 大學英文(1)(2). 全民國防教育軍事訓練課程-國防政策. 全民國防教育軍事訓練課程-國防 ... 於 www.arch.usc.edu.tw -

#15.逢甲大學建築專業學院學士班 - ColleGo!

本院低年級課程不分流,而後可依性向分流為「建築設計(五年制)」與「室內設計(四年制)」學程,並可搭配20學分「智能建築運算」輔修學程做為專業加 ... 於 collego.edu.tw -

#16.去美国学建筑设计,修什么ap课程可以换学分? - 知乎

感谢邀请。慧德留学给你一个回答,希望能帮助到你。 转换AP必须在大一入学之前或者开学不久时立刻向学校Counselor提出申请,每个学校有不同的规定,最后再根据承认结果 ... 於 www.zhihu.com -

#17.學分專班 - 中國科大推廣教育中心

學分 專班. ☆確認達開班人數及優惠身份後,另行通知繳費。☆ ... 微電影設計製作管理班 ... 中國科大前瞻建築產業發展高階管理碩士學分班-建築生產力4.0創新發展. 於 cec.cute.edu.tw -

#18.建築設計這樣做 - 博客來

建築系的同學想要畢業,需要做一個代表作品,通稱為畢業設計,比較正式的名稱是建築設計或建築專題設計,學分是開在大學最後一年或一學期的課程。好的設計作品除了圖與模型 ... 於 www.books.com.tw -

#19.建築師考試建築學分的問題 - 建築人

小弟不才以前在學沒好好唸書先前二專畢業(建築設計學分還在申請) 考上二技建築設計學分只有三學分而且肄業現在想要考建築師卻發現建築設計學分可能不夠 於 bbs.archi.sdnl.org -

#20.畢業學分 - 聯合大學建築系

107學年度起入學生畢業條件之一:「學術(研究)倫理教育」 · 106學年度入學: · 25學分。學生依自我性向,可選擇「建築設計與人文環境」、「建築數理與應用科技」之主系開課 ... 於 arch.nuu.edu.tw -

#21.國立嘉義大學- 维基百科,自由的百科全书

師範學院, 教育學系. 教育研究碩士班: 教育研究碩士在職專班: 教育行政與政策發展碩士班: 教育行政與政策發展碩士在職專班: 數理教育碩士班: 數理教育碩士在職專班: 博士班. 於 zh.m.wikipedia.org -

#22.110 建築學系學士班 - 中原大學教務處

程,依行政程序核准者,該課程學分數得列入畢業學分。 二、 學系必修科目應以本學系本班修習為原則,依行政程序核准者,不在此限。 三、 「建築設計(一)(二)」之間不擋 ... 於 acadm.cycu.edu.tw -

#24.桃竹苗分署117種免費職訓課程10月1日起招生

課程有電腦輔助精密機械、ERP企業資訊系統設計與手機應用、商貿與智慧物流 ... 資訊、物流、創意、建築、能源、機電等八大職類專業職訓課程外,更於 ... 於 www.epochtimes.com -

#25.[心得] 最快取得建築師考照資格的學制- 看板graduate

http://recruit.cute.edu.tw/files/13-1000-609.php?Lang=zh-tw https://www.techadmi.edu.tw/open/page_4_0.php… 於 moptt.tw -

#26.系所簡介 - 建築系

設有大學部建築組、室內設計組,以及建築與都市設計碩士班、博士班,為全國唯一獲准授予博士學位之私立 ... 甲組(建築組)對應補足建築師專技考試資格所需設計學分. 於 arch.cyut.edu.tw -

#27.空設畢業,唸建研所,可以考建築師嗎? - FAM TALK

爰用這一條就是以學分數報考, 問題出在考選部是一個字一個字對科目名稱,且制度設計的確對相關科系的朋友不公平。 所以,空設、室設、土木等科系如果有志成為建築師, 就 ... 於 forgemind.net -

#28.輔仁大學全球資訊網

織品系織品設計組林軒妤於2022亞洲新生代設計展全場大獎 2022-09-08 賀! 本校王素珍、洪啟峯、彭正浩等三位教授新聘輔大焯炤講座 2022-09-05 於 www.fju.edu.tw -

#29.111年(2022)學測大學申請落點分析-www.com.tw - 交叉查榜

建築設計 學群. 藝術學群, 社會與心理學群. 大眾傳播學群, 外語學群. 文史哲學群, 教育學群. 法政學群, 管理學群. 財經學群, 遊憩與運動學群. 其他學群 ... 於 www.com.tw -

#30.日間部 - 正修科技大學建築與室內設計系

1. 日間部四技(建築設計組)111學年度入學課程標準表2022/06/20; 2. 日間部四技(室內設計組)111學年度入學課程標準表2022/06/20; 3. 日間部五專建築科111學年度入學課程 ... 於 archi.csu.edu.tw -

#31.建築學系碩士學分班-國立高雄大學推廣教育中心

課程名稱:建築產業與創新設計專論 開課日期:2022-09-17 上課時間:每週六上午9時00分至12時0分 費用:13800元 上課地點:高雄大學h1-102教室 狀態:已開課. 於 eec.nuk.edu.tw -

#33.臺灣大學建築學位學程課程設計說明(城鄉所x土木系) - 杜風電子報

此外,也規劃了包含社區、景觀、都市計畫相關課程的「計畫領域」以及關注建築史、藝術史、建築專業倫理面向的「人文領域」,期許學程所訓練的學生除了工程、設計的專業之外 ... 於 www.ntuce-newsletter.tw -

#34.建築師學分班2021 - 幸福屋

建築系- 高苑科技大學恭賀~~畢業生高中110年建築師, 系主任. 2021/2/4 ... 建築設計學分班開班了~~詳請請參考『建築設計學分班』網頁內容, 系主任. 2019/1/11. 於 homedesigntutor.com -

#35.建築系的要讀幾年? - Mobile01

建築 系要讀那麼久,除了課程多以外,主要是設計學分與未來建築師考試的資格有關連的關西... 0. 引言; 留言. 於 www.mobile01.com -

#36.2022 SIDA 新加坡室內設計大獎簡兆芝雅緻美宅勇奪銀獎!

實力文教機構建築師班-講師. 台北科技大學非學分班-兼任講師. 蘭陽技術學院-兼任講師. 西安賈孝遠建築師事務所-室內設計部經理. 於 house.udn.com -

#37.藝文實習2018

位於臺北市圓山中山美術公園,佔地六千二百坪,全館建築共分六層─地下三 ... 2018 錄取名單國立清華大學藝術學院學士班選修「科技藝術實習」學分實施 ... 於 ecoages.it -

#38.景文科技大學

賀~旅遊管理系學生參加2020全國大觀盃觀光導覽解說設計 · 景文科大視傳系榮獲2017年德國紅點設計大獎包裝設計. 於 www.just.edu.tw -

#39.建築系(日) - 課程表-NLB-1 - 淡江大學

選擇 年級 開課序號 科目編號 專業別 學期序 班別 分組別 必選修 學分 群別 人數設限 選擇 年級 (教學計畫表) (教學計畫表) 專業別 學期序 班別 分組別 必選修 學分 群別 人數設限 1 0408 E0277 0 A 選 3 1 0409 E1152 1 A 必 4 於 esquery.tku.edu.tw -

#40.職業訓練整合網

2022/12/24建築環境規劃BIM技術應用進階學士學分班第01期 · 2022/12/07智慧機械-SolidWorks設計製圖與3D列印模型製造班第02期 · 2022/10/22ASP.NET Core網站開發與智慧 ... 於 course.taiwanjobs.gov.tw -

#41.國立臺南藝術大學

2022-09-26 建築所徵求所長候選人公告. 2022-09-26 【公告】國科會補助研究計畫自即日起不限計畫類別提供計畫主持人於生育期間 ... 通識講座/微學分課程(另開新視窗). 於 www.tnnua.edu.tw -

#42.大學部| 東海大學建築學系

建築設計 習作(一)(Architectural Design Studio (I)), 6. 建築表現法(Architectural Presentation), 2. 建築概論(Introduction to Architecture), 2. 總學分, 10 ... 於 arch.thu.edu.tw -

#43.建築設計學分班2022 - 台鐵車站資訊懶人包

在建築設計學分班2022這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者viaggiatore也提到我不認同什麼虛擬永遠比不上真實世界的東西的講法。 這個觀念是你從劉墉的書得到的不專業 ... 於 train.reviewiki.com -

#44.中小企業網路大學校

設計工具 · 使用者體驗 · 遊戲設計 · 設計思維 · 3D與動畫 · 時尚 · 建築設計 · 室內設計 · 其他 · 市場行銷 · 數位行銷 · 搜尋引擎優化 · 社群媒體行銷. 於 www.smelearning.org.tw -

#45.112年專門職業及技術人員高等考試建築師考試簡章 - 考友社

一、專科以上學校建築、建築及都市設計、建築與都市計劃科、系、組畢業。 二、大學、學院建築研究所畢業,曾修習第一款規定之科、系、組開設之建築設計18學分以上 ... 於 www.examiner.com.tw -

#46.碩士在職專班 - 國立中興大學--招生資訊網

重要連結 · 相關公告 · 碩士在職專班最新消息 ... 於 recruit.nchu.edu.tw -

#47.國立宜蘭大學-查詢課程學分一覽表

科目類別 科目名稱 英文課名 專業選修‑永續建築 建築環境控制系統; R2AR000055 Building Environmental Control System 專業選修‑永續建築 綠色建材; R2AR000080 Green Materials 專業選修‑永續建築 建築溫熱環境; R2AR000050 Thermal in Built Environment 於 acade.niu.edu.tw -

#48.碩士班- 研究所特色 - 建築及都市設計學系

105學年度起新增非建築專業背景入學學生,下修大學部建築設計學分,以取得考選部建築師高等考試資格畢業之研究取向分組之課程分流。以擴大招生來源,並增強非建築專業背景 ... 於 crtadp.pccu.edu.tw -

#49.1 國立臺灣師範大學設計學系設計創作碩士在職專班修業暨學位 ...

第二條本系碩士在職專班授予之學位名稱為設計碩士(Master of Design,M.Des.)。 第三條選課. 一、選課規定:本系專班碩士生第一學年每學期修習學分數,不得少於6 ... 於 design.ntnu.edu.tw -

#50.建築師- 考試名稱 - 千華數位文化

(三), 公立或立案之私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校相當科、系、組、所畢業,領有畢業證書,曾修習建築設計十八學分以上;及建築法規、營建法規、 ... 於 www.chienhua.com.tw -

#51.建築設計專題Architecture Design Seminar - 交通大學開放式課程

建築設計 專題Architecture Design Seminar ... 我們該如何理解當代建築經歷了19-20世紀的現代主義、70年代80年代的後現代主義及90年代的解構主義淬 ... 課程學分, 3. 於 ocw.nctu.edu.tw -

#52.國立金門大學課程地圖 - eCampus

一、畢業總學分148學分,共同必修12學分,通識課程16學分(由通識中心規劃),專業 ... 四、第5學年建築設計(九)、建築設計(十)為整學年度之畢業設計課程,如建築 ... 於 ecampus.nqu.edu.tw -

#53.歡迎來到世新大學

考試院參訪世新高規格電腦教室!共探國家考試數位化合作 ... 世新校友驚豔金馬獎 ... 於 www.shu.edu.tw -

#54.探索建築設計教學行動中的反思

其中,由於建築設計是整個建築教育. 的核心,不僅所佔學分遠多於其他科目,其對於證照. 考試及專業實務也有無可取代的重要性,因此近年來. 各建築相關系所無不在建築設計 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#55.常見問答 - 考選部

準此,非第1款列舉之科系或於推廣教育學分班,所開設之「建築設計」課程,不予採認。因此,應考人如欲報考建築師考試,可至教育部承認之國內外專科以上學校建築、建築及 ... 於 wwwc.moex.gov.tw -

#56.建築系學分班

兩年內修習建築共同核心課程,如:建築設計、建築圖學、表現法、建築與環境概論等。. 基於社會設計工程(social designeering)之理念,強化跨領域綜合學習 ... 於 nieuwservaas.nl -

#57.逢甲大學建築學士學位學程必選修科目表(110學年度入學學生 ...

建築設計 實習. 5. 建築設計(七) ... 建築計劃. 1. 專業溝通英文(一). 1. 體育(一). 5. 建築設計(十) ... 大學基礎英文4學分、專業溝通英文2學分、實用職場英文2學分。 於 s3.ap-southeast-1.amazonaws.com -

#58.如果我学习建筑学,大学课程是什么样的?

Waldrep博士解释了这门课程在建筑课程中的重要性:. “ 一旦你进入了一个学位课程的演播室序列,你将每学期参加设计工作室,通常是4-6个学分,设计工作室可能会与指定的 ... 於 zhcn.eferrit.com -

#59.臺灣的建築課程與建築師養成之關係

(3) 本研究顯示,台灣高等教育中最有潛力培育建. 築師的五年制建築系,其用於設計課的學分數. 並不少於國際標準,缺乏的是結構、環境、構. 造等方面足以支持設計的技術 ... 於 www.origin.com.tw -

#60.建築系

建築 ,乃是利用各種材料,設計、建造人類居住空間的建築物、橋樑、道路、公園等土木工程。遠古的人類為了遮風避雨,並防止野獸的侵襲,展開建築的扉頁;隨著歷史的發展 ... 於 163.28.10.78 -

#61.國立空中大學首頁

關閉選單× 未來學生 在校生 校友 教師 職員 連絡我們 校長遴選專區 防疫專區 ENGLISH 教務行政資訊系統 關鍵搜尋 · 空大Logo1 ... 於 www.nou.edu.tw -

#62.建築設計學分班作品集- 陳俞樺by Yuhua Chen - Issuu

國立高雄大學創意設計與建築學系/ 建築設計學分班. 作品集報告人: 陳俞樺. 106 年03 月24 日. 1. 高雄市政府工務局( 建築管理處) ... 於 issuu.com -

#63.專門職業及技術人員高等考試建築師考試規則§4-全國法規資料庫

法規名稱:, 專門職業及技術人員高等考試建築師考試規則 ... 畢業,領有畢業證書,並曾修習前款規定之科、系、組、學位學程開設之建築設計十八學分以上,有證明文件。 於 law.moj.gov.tw -

#64.6級強震你家房子安全嗎?7招檢視,讓地震危樓現形!

2022年9月17日 — 樑、柱及剪力牆於結構設計中屬於主要結構,所有的建築物的載重與突發的地震力, ... 拍照監工作好建築安全履歷 ... 堪比921 驚魂過後台灣人的必修學分. 於 tw.stock.yahoo.com -

#65.課程標準 - 華夏科技大學-建築系

本校,華夏科技大學,創辦於民國55年,歷年來接受教育部督學視導,均榮獲甲等,甚獲產官學研各界的青睞與好評. 於 www.arch.hwh.edu.tw -

#66.建築學系輔系東海大學跨領域資訊網 - 學分學程

96學年度修習科目表 ; 必修, 32290, 近代建築史(一) ; 必修, 32012, 建築概論 ; 必修, 32051, 都市設計概論 ; 必修, 32124, 建築理論 ... 於 cross.ithu.tw -

#67.北科大建築學分班

依教育學程修習辦法規定,研究生修習本學你可以去(台北科技大學) 二技進修部建築系有提供學分班非本校學生可以報名,一學分為2500元,但因建築設計 ... 於 terrepesculiasseroli.it -

#68.朝陽科技大學建築系之建築設計課程教學 - 臺灣建築學會

與近年來與原有建築及都市設計研究所、室內設計學位學程等三單位. 整併情形如下圖1所示: ... 建築設計學分與實務能力;「景觀與都市設計. 於 www.architw.org.tw -

#69.中華大學建築與都市計畫學系五年制課程規劃表-108 級(建築 ...

中華大學建築與都市計畫學系五年制課程規劃表-108 級(建築設計組) ... 建議可配合「建築與設計學院跨域學分學程」修習本院他系課程。 (五) 開課方面,以上所列必選修、 ... 於 ad.chu.edu.tw -

#70.蘭陽技術學院學生科目學分抵修對照表

系(科): 建築系. 98 學年度2 學期起. 學制:□五專□二專□四技□二技. 系(科)開設科目名稱學分時數. 擬抵免科目名稱. 學分時數停開學年度. 建築系. 建築設計1. 於 www2.fit.edu.tw -

#71.金門日報全球資訊網

... 案縣府今與潘冀建築團隊簽約; 2022/09/15 協助金門防護救災能量嘉義城隍廟捐救護車 ... 本縣文化局指出,「2021金門海洋藝術季」榮獲「2022美國謬思設計大獎MUSE ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#72.臺北市立大學

【課外活動組】崑山科技大學承辦「第七屆2022綠色生活創意設計大賽」 · 【生輔組獎學金訊息】(彙送) 中華國際財經創意交流協會「感恩與傳承獎學金暨藝文獎」(申請10 ... 於 www.utaipei.edu.tw -

#73.國立臺北科技大學日間部各系設置雙主修之申請條件及審查標準

設計 學院建築系. 可修讀系所. 不限系所. 招收名額. 3 名. 申請資格及條件 ... 專業必修學分數40 學分. 專業選修科目. 專業選修學分數20 學分. 最低修習學分總數60 學分. 於 oaa.ntut.edu.tw -

#74.國立臺灣科技大學建築系建築資訊建模學分學程(大學部) 修 ...

附表建築資訊建模學分學程應修科目及學分數. 課程種類. 課程名稱. 學分數. 必修課程. 電腦在建築上的應用(二). 基礎電腦輔助設計(二). (註:上列課程二擇一修習). 於 www.academic.ntust.edu.tw -

#75.高考建築師|考試院|104證照中心

學院或經教育部承認之國外大學.學院建築研究所畢業,領有畢業證書,並曾修習建築設計18學分以上,有證明文件者。 於 nabi.104.com.tw -

#76.【食農教育】 以廚房為起點走入產地!生態廚師張文騰深入 ...

三時之聚的餐廳建築是彰化市定古蹟,木製建築呈現古色古香的質感,與 ... 張文騰參與生態飲食設計中心的物產發表,示範如何運用綠生農場的巴萊豬。 於 www.foodnext.net -

#77.大學部 - 國立成功大學建築學系

學士(四年制). 建築四年制組畢業學分規定137 學分,包括:核心必修科目28 學分、專業必修科目71 學分(含建築設計32 學分)、專業選修科目至少38 學分以上。 · 學士(五年 ... 於 www.arch.ncku.edu.tw -

#78.Green BIM-Revit建築資訊模型與設計學士學分班第01期

日期 時間 授課地點 任課教師 2020‑11‑17 (週二) 18:30 ~ 21:30 設計三館 D3410 電腦教室(II) 蕭紋娉 2020‑11‑21 (週六) 09:00 ~ 12:00 設計三館 D3410 電腦教室(II) 蕭紋娉 2020‑11‑21 (週六) 13:00 ~ 17:00 設計三館 D3410 電腦教室(II) 蕭紋娉 於 cee.ksu.edu.tw -

#79.建築系111-1學期推廣教育學分班第1期招生簡章-國立雲林科技 ...

配合學校「務實致用的科技大學典範」的發展願景,與「誠、敬、恆、新」校訓,並在設計學院四大目標的架構之下,本系擬定大學部及碩士班教育目標,推動建築與室內設計 ... 於 aid.yuntech.edu.tw -

#80.萬能科技大學

EMBA學分班. 招生項目快捷查詢. 日間部. 四技技職繁星 · 四技運動績優 · 四技申請入學 · 四技技優甄審 · 四技甄選入學 · 四技登記分發 · 四技日間單招 ... 於 www.vnu.edu.tw -

#81.龍華科技大學全球資訊網

日間部招生項目. 研究所甄試 · 研究所碩士班暨碩士在職專班 · 進修部及產專班招生項目. 四技應屆高中生、高職生獨招 · 四技電機系產學訓專班 · 轉學考招生項目. 五專部轉學考 ... 於 www.lhu.edu.tw -

#82.中華科技大學- 建築系

111/08/12, 中華科技大學建築系80學分班和二技學分班開始招生,招生對象及斑及特色詳如 ... 111/07/04, 楊致祥老師指導的3組學生,參加[第一屆智慧健康空間設計大賞] ... 於 arc.cust.edu.tw -

#83.淡江大學建築系陳冠華 - IOH 開放個人經驗平台

就讀於淡江大學建築學系,預計2015 年畢業,將分享他在淡大的求學經驗。 ... 採取擋修制,必須修完五年的設計學分才能畢業,是一般學生花費最多時間與精力的科目。 於 ioh.tw -

#84.NPUST - 國立屏東科技大學- 國家公園大學- 綠色大學

國立屏東科技大學實務導向型大學實用科技,創意新價值;知能並重,產學新紀元;國際連結,南向新橋樑;綠色校園,永續新意象。 本校致力向綠色永續的科技學府邁進, ... 於 wp.npust.edu.tw -

#85.交換生計畫

【交換申請】108學年(/秋季班)國立新加坡大學設計與環境學院交換生提名 ... 赴國外修課學分採計作業流程(教務處課務組) 赴國外交換選修課程及學分採認 ... 於 juna-einsiedeln.ch -

#86.[問題] 學分班- 看板Architecture - 批踢踢實業坊

不好意思小弟土木畢業但想考建築師有上網查了一下怎麼好像以前有開進修學分班的 ... archilee : 我打算用隨班附讀的方式修18建築設計學分 07/11 19:36. 於 www.ptt.cc -

#87.中國科技大學(台北校區) - 建築系|技訊網2022 - 技專校院招生 ...

畢業門檻 · 一、修滿規定之學分 1. 畢業學分至少128學分,必修需全部修畢。 2. 「全民國防教育」不納入畢業應修學分計算。 · 二、參加校外展及專題發表 1. 完成畢業設計並 ... 於 techexpo.moe.edu.tw -

#88.Asia University, Taiwan 歡迎光臨亞洲大學全球資訊網

亞洲大學(Asia University, Taiwan)由蔡長海教授與林增連先生共同創辦,於2005年8月1日由「臺中健康暨管理學院」升格改名。本校校園建築典雅,綠草如茵,四季花開, ... 於 www.asia.edu.tw -

#89.國立臺灣藝術大學111學年度日間學士班亞太建築空間與文物 ...

111學年度日間學士班亞太建築空間與文物保存學士學位學程科目學分表. 一、教育目標: ... 設計表達. 2. 2 2. ACC291. 專選修. TBD. 環境景觀設計. 於 aca.ntua.edu.tw -

#90.建築設計學分班20212022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產 ...

建築設計學分 班20212022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論內容懶人包,找建築師學分班2021,建築師考試資格,建築師學分班2020在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門 ... 於 house.gotokeyword.com -

#91.建築這條路 - TAUTU - 痞客邦

現在是建築設計師,也在考照中) (太多誤解帶給我困擾了! ... 後來很多其他科系的學生抗議,就多加一條法律,只要補修學分,就可報名考建築師,問題是,補修學分的時間 ... 於 jr002.pixnet.net -

#92.Untitled Document - 大葉大學空間設計學系

類別, 必選別, 科目名稱, 修課年級、學期別, 科目代號, 學分數, 每週上課時數, 修習需求, 備註. 講授, 實習(驗). C 系定必修40學分, 必, 空間建築設計(三), 三上 ... 於 sp.dyu.edu.tw -

#93.建築學分班 - 建築材料- 痞客邦

建築 及都市設計學系建築師養成組碩士學分班入學資格一、公立或已立案之私立大學或獨立學院或經教育部認可之國外大學或獨立學院畢業. 於 leather05081024.pixnet.net -

#94.銘傳大學設計學院「數位建築設計」學分學程課程架構表

「數位建築設計」學分學程課程架構表. 執行單位:建築學系. 課程類型. 科目代號 ... 學分數. 備註. 必修課程. 24122. 建築圖學一. 3. 24227. 電腦繪圖與影像處理一. 於 www1.mcu.edu.tw -

#95.樹德科技大學:愛上宜學、宜居、宜行、宜樂的山水校園- 首頁

招生資訊; 設計學院. 設計學院 · 應用設計研究所 · 建築與室內設計研究所 · 生活產品設計系(所) · 視覺傳達設計系(所) · 室內設計系 · 流行設計系 · 表演藝術系 ... 於 www.stu.edu.tw -

#96.國立中山大學National Sun Yat-sen University

國立中山大學位於高雄市西子灣,東毗壽山,西臨台灣海峽,南通高雄港,北跨柴山,依山面海,碧波萬頃,水天相接,青年學子終年接受海洋精神的啟發與洗禮, ... 於 www.nsysu.edu.tw