廣東 市 級行政區的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊斌寫的 流動的疆域:全球視野下的雲南與中國 和白永生的 消失的民居記憶都 可以從中找到所需的評價。

另外網站廣東_百度百科也說明:廣東 ,簡稱“粵”,中華人民共和國省級行政區,省會廣州。因古地名廣信之東, ... 下轄21個地級市、65個市轄區、20個縣級市、34個縣、3個自治縣。截至2021年,廣東省的 ...

這兩本書分別來自八旗文化 和機械工業所出版 。

國立臺灣大學 歷史學研究所 李文良所指導 黃宥惟的 駐軍、劃界與設縣:康熙年間的臺灣治理議論 (2020),提出廣東 市 級行政區關鍵因素是什麼,來自於官僚體制、行政區、經世、諸羅縣、彰化縣。

而第二篇論文國防大學政治作戰學院 政治研究所 莫大華所指導 簡斌虔的 習近平時代共軍省軍區系統改革: 重塑省級黨、政、軍關係之研究 (2019),提出因為有 省軍區、省委常委會、戎裝常委、黨委議軍、軍地關係的重點而找出了 廣東 市 級行政區的解答。

最後網站廣東省廣州市是一個地方嗎則補充:廣東 省下轄21個地級市(其中2個副省級城市),119個縣級行政區(60個市轄區、20個縣級市、36個縣、3個自治縣),總面積17.97萬平方公里。

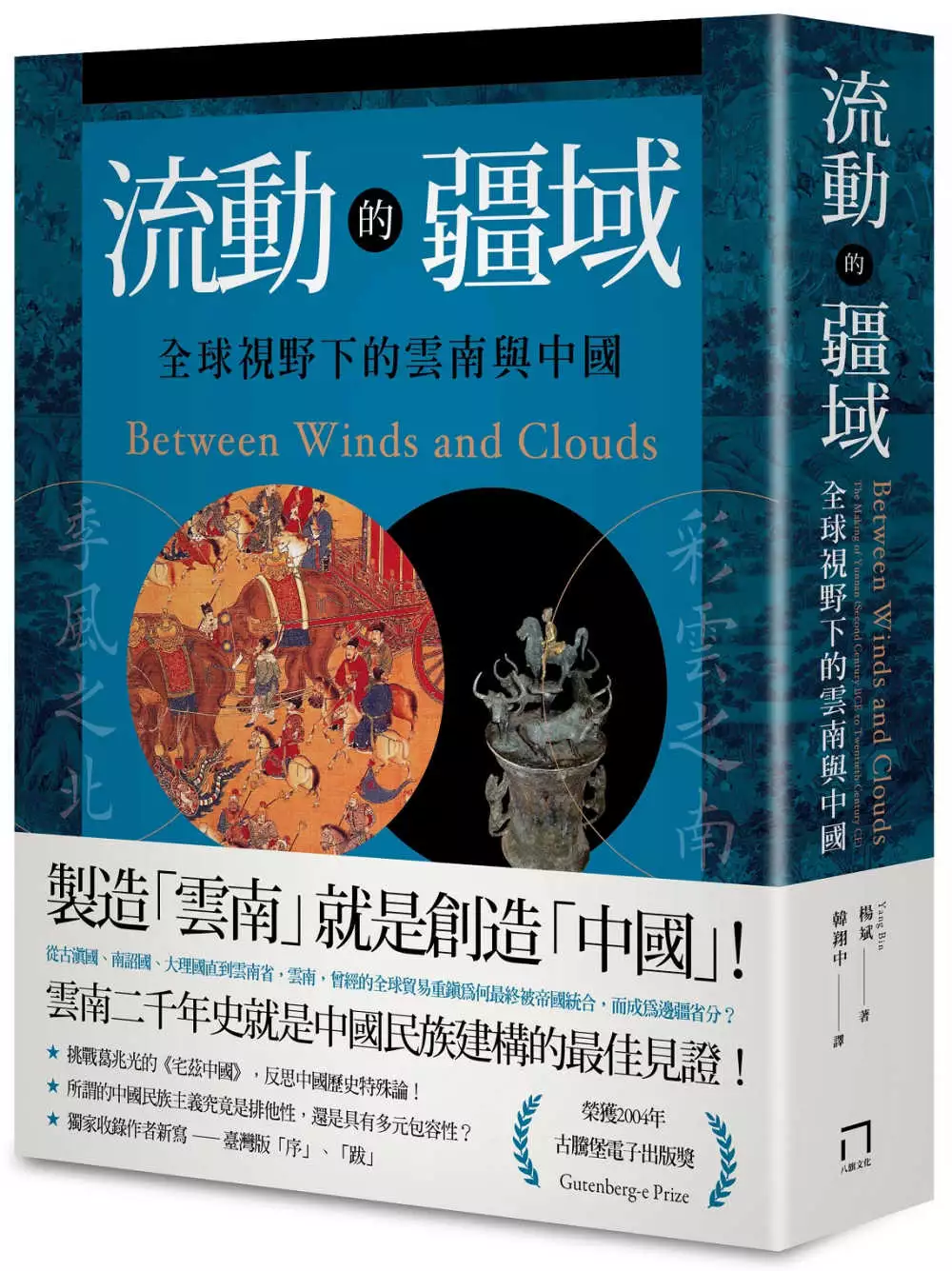

流動的疆域:全球視野下的雲南與中國

為了解決廣東 市 級行政區 的問題,作者楊斌 這樣論述:

製造「雲南」就是創造「中國」! 從古滇國、南詔國、大理國,再到雲南省, 「雲南」曾經主導東南亞的全球貿易中心, 為何最終被中華帝國統合,而淪為邊疆省分? 一部雲南二千年史,何以見證中國的民族建構? 中國歷史特殊論?且看本書如何挑戰葛兆光《宅茲中國》論述! ***** ■「雲南人」的地方認同,是大一統帝國的發明 中國大多數含有「東西南北」等方位名詞的省分名稱一般都與河流或山脈有關,如兩河、兩湖、山東、山西等等,但「雲南」卻是例外——作為地名的「雲南」,既與河流、山脈無關,也不是當地族群自發形成的政治地理名稱。 既然「雲南」原本不存在,自然也就沒有「雲南人」。事實上,「雲

南」源自於一種來自遙遠北方的距離感與陌生感——它是中國歷代王朝製造出來,強加給帝國西南邊陲地區的一種「想像」。本書便是以「中國的東方主義」及「中國中心論」來形容這種隱藏於漢字觀點下的偏見。 雲南自古以來就是部落林立、政權更迭的獨立區域,一直要到十四世紀才正式被蒙古帝國征服,此後歷經明清兩代,成為「中華帝國」的邊疆省分直到今日。雲南這一省級行政區是元帝國的發明,在此政治空間之下,本地原住民與漢人移民逐漸融合,服膺於帝國秩序,並透過科舉制度與儒家文化,逐漸催生了「雲南人」這個「大一統王朝臣民」的身分認同。 因此,「雲南人」不是「獨立」的想像,而是「臣民」的想像。從明代開始,「雲南」在政

治和文化上成為中華王朝的重要部分。所謂的「雲南人」,同時也成為「中國人」的具體表述。 ■從雲南的形成,思考中國民族主義的建構本質 今天的雲南地區,早在春秋戰國時代前就獨立形成了發達的青銅器文明。在相當長的時間裡,那裡生活著不同的部落、部落聯盟和王國,使用具有異國風味的名稱(如滇、僰、昆明、夜郎、哀牢、勞浸、靡莫、邛都等)。「雲南」這兩個漢字首次出現於西漢時期,屬於漢王朝在西南邊疆設置的「益州郡」之下。 西漢之後,儘管中原政權聲稱其擁有對雲南地區的統治權,但從未確立過牢固而連續的統治。雲南地區出現的獨立政權,如滇王國、南詔國、大理國,不斷與向南擴張的北方政權發生衝突,同時也透過貿

易與移民進行交流。直到清末民初時期,「雲南」才在「軍閥割據」狀態下恢復了一定程度的自主權。 在一九四九年後,新成立的中華人民共和國重新征服雲南,並對當地展開了「民族識別」,將官方認可的各種少數民族,歸併至「中華民族的大家庭」裡,以「民族主義」的方式徹底統合了「雲南人」。 當代中國的民族政策,承接了歷史上不同政權的帝國遺產,透過「中華民族」的概念維護著古代的「大一統」帝國框架,而雲南就是最鮮明的案例。因此,理解「雲南」形成的歷史,同時也是反思「中國」作為民族主義建構的本質。 ■歐亞「大分流」時代的來臨,最終將雲南推向了中國! 雖然從中華帝國的視角來看,雲南不過是邊陲;但是,

若從全球交流的視野來看,雲南絕不是封閉落後、尚待「開化」的蠻荒之地,而是一個位處西南絲綢之路上,貿易頻繁、文化多元的開放地區。雲南的傳統國際貿易網絡,不但可直接通往東南亞、南亞及印度洋,甚至遠及中亞與非洲。 縱使被蒙古帝國征服後,雲南仍然維持其國際貿易的核心要角長達數百年之久。因此,雲南文化深深受到各種國際因素的影響,帶有鮮明的異國特色。本書最具代表性的案例,便是分析雲南如何使用「貝幣」——來自馬爾地夫島出產的海貝、西南絲路與印度洋貿易的主要媒介——從上古一直持續到十七世紀。在歐洲勢力進入印度洋後,歐洲通貨逐漸取代了貝幣的使用,最終造成雲南經濟的崩潰,並轉向以中國主導的大陸貿易體系。

因此,雲南最終被併入中國,不能單獨從中國史的角度來解釋,而必須進一步思考世界史的關鍵影響,才能理解其中的結構性因素。同時,「中國」從傳統的帝國逐漸轉型為現代民族國家,也不只是王朝更迭的內部變化,更受到世界格局變化的外部影響。 本書特色 ★獨家收錄作者新寫:臺灣版序、跋。 ★臺灣第一本透過世界史觀點,論述雲南二千年歷史發展的學術巨作! ★榮獲2004年美國歷史學會之古騰堡電子出版獎(The Gutenberg-e prize)! ★《中國季刊》、《東南亞研究期刊》、《中國研究書評》等學術期刊一致好評!

廣東 市 級行政區進入發燒排行的影片

英德市位於中國廣東省中北部,京廣鐵路線上。隸屬於地級清遠市,是廣東省面積最大的縣級行政區。英德有人類活動的歷史可追溯到10萬年以前,早在舊石器時代晚期,今英紅鎮雲嶺獅石山牛欄洞裡就生活著一群原始先民。新石器時代早期,在今青塘鎮四周的石灰岩溶洞中居住著一群原始先民。西元前206年至西元前195年間,南越國設湞陽(今英中、英東地區及翁源和新豐、佛岡部分地區)、含洭(今英西地區)2縣。是為英德建置之始。1949年10月9日,英德縣城解放。英德縣初隸屬北江臨時人民行動委員會,後先後隸屬北江人民行政督察專員公署、北江區行政督察專員公署、北江區專員公署、粵北行政公署、韶關專員公署、韶關專區革命委員會、韶關地區革命委員會、韶關地方行政公署、韶關市。1988年1月,清遠撤縣設市,英德縣從韶關市劃歸清遠市管轄。1994年1月,英德撤縣設市(縣級),仍屬清遠市。沃爾瑪是由美國零售業的傳奇人物山姆•沃爾頓1962年創辦的公司。經過四十多年的發展,沃爾瑪公司已經成為世界上最大的連鎖零售商。目前,沃爾瑪在全球15個國家開設了超過8000家商場。進駐英德的美國沃爾瑪,經過實地考察,選中了由萬昌房地產開發公司開發的明珠廣場,租下了該廣場的一、二、三層樓,面積為14000平方米,租賃期限達40年。由沃爾瑪直營,投資規模1億多元人民幣。經營的品牌有名優的日用品、家電、服裝、食品等。為使專案儘快運營,公司在項目設施配套方面,也投入了1000多萬元。沃爾瑪進駐英德開連鎖超市,在粵北地區為第二間,而在四線城市—縣級城市,中國是第四間,廣東是第二間。

駐軍、劃界與設縣:康熙年間的臺灣治理議論

為了解決廣東 市 級行政區 的問題,作者黃宥惟 這樣論述:

本文以康熙時代諸羅縣的行政區變遷個案,探討清朝皇帝、官員與知識份子面對臺灣這一新領土時所發展出的治理思維與政治文化,由此重新檢視康熙時代之於臺灣的歷史意義。過往在臺灣史學科發展史的影響下,研究者多以開發史或現代國家價值的角度來檢視前現代的清朝,進而將行政區增置與否簡化為治理態度的反應,並衍伸出以行政區發展為主軸的清代臺灣歷史框架。此一觀點忽略了不同層級官僚的處境,以及他們真正關心的事務;然而,正是這些因素主導著地方政務。為此,本文以清朝官僚的議論為中心,結合過去各自獨立的官僚體制、海盜對策、方志編纂、經世之學以及遷界歷史等領域,重新建構康熙23年至雍正元年(1684-1723)臺灣地方治理議

題的發展歷程。清代地方政府不僅是政府與地方社會的接觸面,亦是官僚體系的延伸,這使得地方官員需要不斷權衡經世理想與政治現實。康熙23年,福建省級官員決策出的「一府三縣」框架很快便引起管理上的困難,但臺灣地方官員並未非議於此,而是在此前提下呼籲增加駐軍,但一直未能如願。到了康熙40年代末,在全國性海賊威脅下,省級官員授意軍隊進駐北臺灣。然而這引起地方官員不滿,抗議未果後轉而透過人際關係與福建文人陳夢林合作,編纂《諸羅縣志》以繞過上級官員,傳達撤軍與縮減轄區的主張。陳夢林則因著自身的遷界經驗以及對經世之道的追求,反而主張應額外設立新行政區。此一訴求於康熙60年朱一貴動亂後再次出現,但仍未被朝廷接納,

卻在雍正皇帝登基後迅速通過。這反映出地方治理背後龐雜的支持運作體系的劇烈轉向。本文透過揭示隱藏於行政區政策背後的運作與政策文化,提供了梳理清代臺灣政治史的另一種可能性。

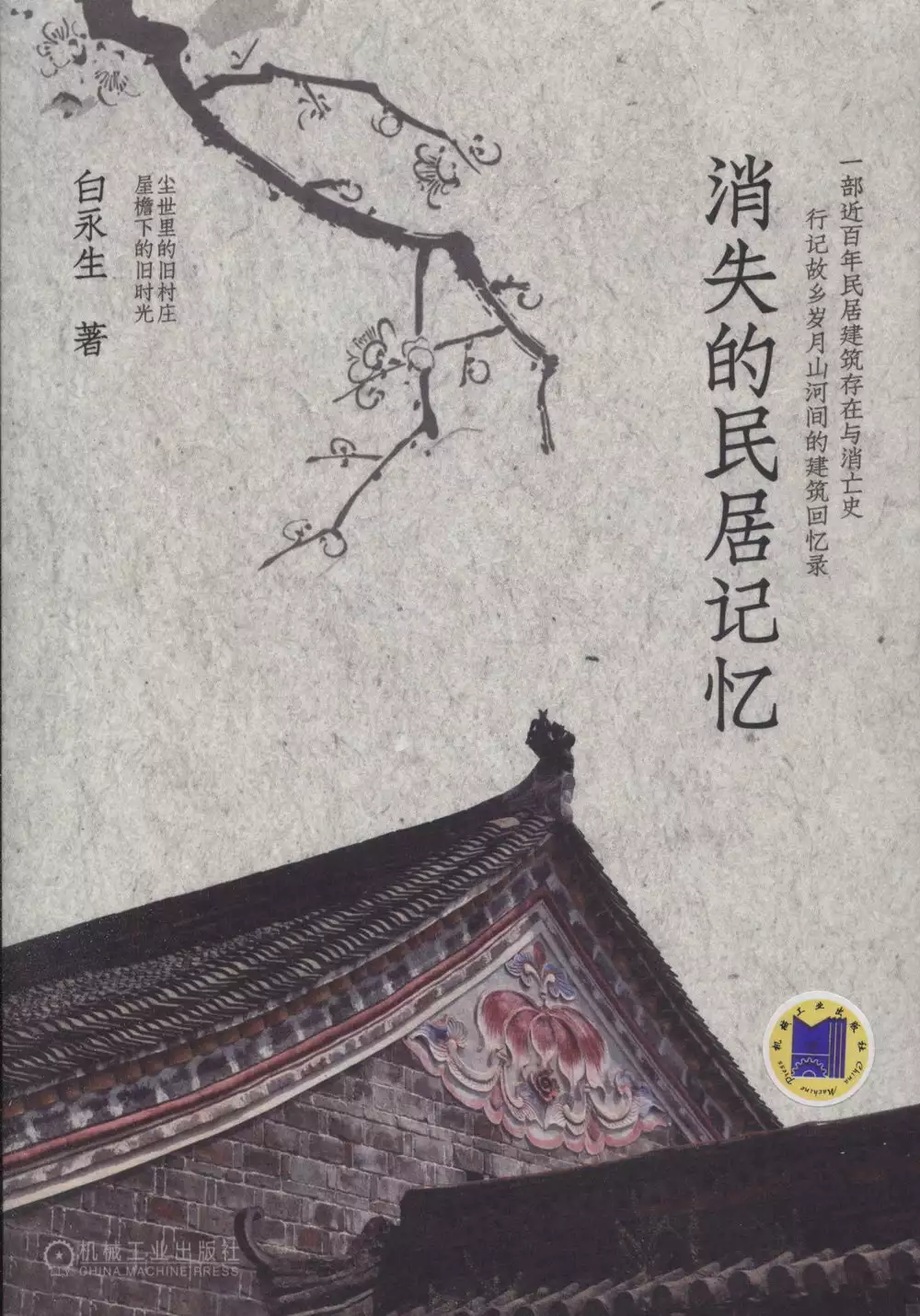

消失的民居記憶

為了解決廣東 市 級行政區 的問題,作者白永生 這樣論述:

本書為作者七年考察中國將要消失的古民居的心得總結,涵蓋貴州、河北、山東、廣東、浙江、陝西、湖南、內蒙古八個省級行政區,涉及報京村、蔚縣、烏鎮、安化等三十余個縣城、村寨,空間范圍遍布中華大地,完整記錄了這些地區古民居現狀,展現了古建之美。寫法專業且生動,並有情感流淌其中,宜於專業人士亦宜於非專業人士閱讀。文路包含了建築感情及技藝的兩條主線,分別為明暗關系,互相交叉,以建築外表能夠感受到的情緒,加以抒發,兩者相得益彰且互為添光。本書從古建追夢人的角度出發,游走於古民居的歲月山河間,書寫了作者對於民居古建刻骨銘心的情誼和熱愛。這些消逝的文化和記憶,都是所有感性之人的珍寶,希望這些回憶可以喚醒讀者內心

的銘記與堅守。 白永生,1978年生於邊陲小鎮,曾就職於北京市建築設計研究院,擔任過電氣室主任、電氣總工,高級工程師、國家注冊電氣工程師。在古鎮風物熏陶中度過少年時光,多年致力於踏訪居民古鎮,西從西藏、青海,東到山東、江浙,南及廣東,雲南,北望內蒙、東北,足跡遍及大江南北,走過27個省市。收集老建築的美麗,書寫關於歷史的痕跡。

習近平時代共軍省軍區系統改革: 重塑省級黨、政、軍關係之研究

為了解決廣東 市 級行政區 的問題,作者簡斌虔 這樣論述:

中共省軍區系統是其軍隊編制中,建制在省級行政區的軍隊組織,同時受省級黨委、地方政府的「雙重領導」。由於省軍區系統之領導人須擔任省黨委會其中之一委員,並參與地方重大事項決策,協助地方社會經濟建設,在中共省級黨、政、軍關係中的軍地協調上扮演關鍵的角色。習近平上臺後,推動軍改,重新賦予省軍區系統新的任務,在省級黨、政、軍關係協調中,成為貫徹中共黨中央決策指示的代表,其職能發展對中共黨、政、軍關係軍地工作的重整,殊值關注。新局勢裡,在中共黨、政、軍關係中,始終堅持「黨管武裝」進行軍地協調,不僅將軍民融合上升為國家戰略,並配合國防動員納入「應急」與「應戰」體系進行整合。中共省軍區系統改隸中共軍委國防動

員部,即聚焦國防備戰之動員,進行資源調動、支援應急,滿足軍隊聯合作戰的應處。關於國防動員,在軍隊與省黨委會、地方政府之間的溝通與配合上,中共係透過特有之「黨委議軍」制度進行協調,其中省軍區系統便成為省級黨、政、軍關係在涉軍議題上非常倚重的角色。儘管中共在省級黨、政、軍的關係上,賦予省軍區軍地協調上的重責,但不可諱言的,在黨、政、軍複雜的體系下,省軍區要執行軍地協調上必須克服許多挑戰,本論文對此提出觀察與評析,並提出未來可持續關注與研究的方向。

廣東 市 級行政區的網路口碑排行榜

-

#1.集團簡介

市 公司。 ... 中華人民共和國香港特別行政區. 「獨立非執行董事」 ... 榮獲四大商業銀行廣東省分行等機構評定連續19年蟬聯「廣東地產資信20強」. 於 www.aoyuan.com.cn -

#2.梁振英- 香港經濟日報hket.com

話說,香港中央圖書館昨起舉行《香港珍藏大展》,展出本地收藏家國寶級瓷器及中式家具 ... 疫情阻隔了中港兩地來往,但全國政協副主席梁振英在過去5年,入境廣東省100 ... 於 service.hket.com -

#3.廣東_百度百科

廣東 ,簡稱“粵”,中華人民共和國省級行政區,省會廣州。因古地名廣信之東, ... 下轄21個地級市、65個市轄區、20個縣級市、34個縣、3個自治縣。截至2021年,廣東省的 ... 於 baike.baidu.hk -

#4.廣東省廣州市是一個地方嗎

廣東 省下轄21個地級市(其中2個副省級城市),119個縣級行政區(60個市轄區、20個縣級市、36個縣、3個自治縣),總面積17.97萬平方公里。 於 www.beterdik.com -

#5.《調查高官貪腐的幕後》 - Google 圖書結果

廣東 反腐對準千名裸體官廣東省兩百多名機關人員被要求海外親屬返鄉,另外866人接受降職,其中包括九名市級官員粵上千裸官被查處廣東新近查出上千名“裸官”。 於 books.google.com.tw -

#6.广东省各地级行政区最高峰列表 - 中文维基百科

排名 地级行政区 最高峰 海拔(米) 1&2 韶关市 石坑崆 1902 1&2 清远市 石坑崆 1902 3 茂名市 大雾岭 1704 於 wiki.hk.wjbk.site -

#7.分類:廣東- 維基百科,自由的百科全書

省級行政區分類 > 省份 · 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東| 海南 ... 於 www.secondchoice.life -

#8.2020年1月中华人民共和国县以上行政区划代码 - 民政部

110000, 北京市. 110101, 东城区. 110102, 西城区 ... 440000, 广东省. 440100, 广州市 ... 注:1、台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区暂缺地市和区县信息。 於 www.mca.gov.cn -

#9.中新鎮(增城區) - 廣州市 - Wikimapia

中新鎮,是中華人民共和國廣東省廣州市增城區下轄的一個鄉鎮級行政單位。 維基百科條目: http://zh.wikipedia.org/zh-hk/中新镇_(增城区). 附近的城市:. 於 wikimapia.org -

#10.周焯華案在澳門開審被控涉罪289項| 洗米華| 大紀元

去年11月,溫州市公安局通報稱,以犯罪嫌疑人周焯華為首、張寧寧等人為 ... 周焯華出生於澳門,向來親共,曾任中共廣東省第十一屆政協委員,2015年被 ... 於 www.epochtimes.com -

#11.广东省- 维基百科,自由的百科全书

廣東 省,簡稱粵,為中华人民共和国南部沿海省份,省會為廣州。 ... 省会 · 廣州市 ... 行政区划, 地级行政区21个、县级行政区121个、乡级行政区1,585个. 於 anonshacker.com -

#12.中國: 省、地级市、地区、盟 - City Population

中國: 省、地级市、地区、盟、自治州等、县、区、乡、镇、街道- 人口统计& 地图. 於 www.citypopulation.de -

#13.方舆- Powered by phpwind

陆丰市河西镇撤镇设街道: 河西街道办事处,挂牌https://v.douyin.com/64UQwGA/ ... 总统签署命令将阔什乡升格为市级行政单位2021 年7月27 日星期二哈萨克斯坦总统哈斯. 於 xzqh.info -

#14.粵港澳大灣區城市群概覽 2018 - 第 v 頁 - Google 圖書結果

為擴大宣傳,方便港澳地區讀者更加便捷地使用有關資料,廣州市人民政府地方志 ... 澳門特別行政區和廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶九市的 ... 於 books.google.com.tw -

#15.國家衛健委:昨日新增本土確診病例129例、本土無症狀感染者 ...

9月23日0—24時,31個省(自治區、直轄市)和新疆生産建設兵團報告新增確診病例188例。其中境外輸入病例59例(上海15例,廣東15例,福建5例, ... 於 big5.cctv.com -

#16.廣東省縣級行政區人口列表 - 萬維百科

排序 市/縣/區名稱 人口數 1 普寧市 2,239,147 2 東莞市 1,748,658 3 陸豐市 1,712,031 於 wanweibaike.net -

#17.圖解大清時代更新版 - Google 圖書結果

隨著經濟活動頻繁,一些手工業市鎮及交通往來樞紐亦逐漸出現都市化傾向, ... 清代著名的廣東十三行,它們是專在廣東經營進出口貿易的十三家牙商(指拉攏買賣的中間人, ... 於 books.google.com.tw -

#18.大陸廣東

廣東 ,簡稱“粵”,中華人民共和國省級行政區,省會廣州。 ... 下轄21個地級市、65個市轄區、20個縣級市、34個縣、3個自治縣。截至2021年,廣東省的常住人口為12684萬人 ... 於 ciao-racing-team.si -

#19.分類:廣東各地級市縣級行政區 - 維基百科- Wikipedia

廣東 省的地級行政區劃單位類型只有地級市,全市分為21個地級市。 子分類. 此分類包含以下19 個子分類,共19 個。 雲. 於 zh.m.wikipedia.org -

#20.廣東深圳市 - Art kam

参见:中华人民共和国县级以上行政区列表、广东省乡级以上行政区列表。 廣東城市一覽; 市名當地寫法電話區號車牌備註廣州: 广州市: 020: 粵a: 省會、副省級城市深圳: 深圳 ... 於 291986435.art-kam.com.pl -

#21.分類:廣東縣級市- 維基百科,自由的百科全書

中華人民共和國各級行政區 > 縣級行政區 > 各省縣級市 > 廣東縣級市 ... > 中國各省行政區劃 > 廣東行政區劃 > 廣東縣級行政區 > 廣東縣級市. 於 zh.m.wiki.hancel.org -

#22.2021年廣東省行政區劃改革建議

根據前天我國國務院發佈的第七次全國人口普查數據得知,廣東省2020年常住人口已達12601萬人,遠遠高於我國 ... 二級行政區即為縣級城市(區縣市)。 於 www.gushiciku.cn -

#23.鱼魚漁 持續價值投資篇: 一切從芝士開始 - 第 277 頁 - Google 圖書結果

F.冷知識 Trivia:廣東省車牌號在粵港澳大灣區生活,駕車自由行北上南下在未來相信 ... 地級市:字母 E 至 Y:地級市也採用按各地車輛(包含摩托車)上牌數多少從多到少來 ... 於 books.google.com.tw -

#24.V+星級供應商之|德國高儀下|珠海|灣區裝修 - YouTube

大灣區發展概要/Overview 粵港澳大灣區(大灣區)包括香港、澳門兩個特別 行政區 ,和 廣東 省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶九 ... 於 www.youtube.com -

#25.廣東省市級行政區怎麼填? - 壁虎問答

以廣東為例,共有21個市級行政區域,其中省會廣州,深圳特區,珠海特區,汕頭特區,也算是市級行政區. 於 bihu.run -

#26.广东市级行政区是什么 - 百度知道

广东市级行政区 就是地级市。 如:广东省是省级行政区,佛山市是市级行政区。因此广东市级行政区都是地级市级别。 於 zhidao.baidu.com -

#27.廣東興寧市

廣東 興寧市 小彬彬小小彬. ... (圖:欣中國製圖)中國各省級行政區都有簡稱,不管是車子的車牌,還是上高速時看到國家高速公路標識符,常常會 ... 於 echoppedescurrys.fr -

#28.【大陸疫情更新09.01】北京智庫公開反對「清零」 深圳衛健委 ...

相關鏈接:二十大前9市封控深圳衛健委訴苦:小衛有難處 ... 中共國務院8月23日宣布,將對廣東、上海等19個省級行政區展開督查,重點督查「穩經濟」等 ... 於 www.ntdtv.com -

#29.广东省- 维基百科,自由的百科全书 - Pelajaran.blog

廣東 省現轄21個地級市,其中廣州、深圳兩市行政級別為副省級。全省合共有122個縣級行政區,包括65個市轄區、20個縣級市、34個縣、3個自治縣。 於 pelajaran.blog -

#31.中國省級行政區面積列表- 維基學院,自由的研習社群

中國省級行政區面積列表. 語言 · 監視 · 編輯 · 中華人民共和國劃分為23個省、5個自治區、4個直轄市和2個特別行政區。由於香港、澳門的計算基準異於 ... 於 zh.m.wikiversity.org -

#32.香港潮州節品味潮汕多彩文化|即時新聞 - 東網

為隆重慶祝香港特別行政區成立25周年,由香港潮屬社團總會主辦, ... 聯誼會、廣東省工商業聯合會及國際潮團總會作為支持機構,粵東四市海外聯誼會合 ... 於 hk.on.cc -

#33.广东省行政区划图:广东省下辖21个地级市 - 房家网

广东 (行政区划代码:440000),简称粤,中华人民共和国省级行政区,位于南岭以南,南海之滨,与香港、澳门、广西、湖南、江西及. 於 m.fangjiaapp.com -

#34.廣東市級行政區是什麼,市級行政區是什麼意思廣東深圳是嗎

級行政區 即地級行政區是中華人民共和國的第二級行政區,指與地區內行政地位容相同的行政區,介於省級行政區與縣級行政區之間,為省、自治區的行政分割槽。 於 www.betermondo.com -

#35.中華人民共和國行政區劃(1982年) - 中國政府網

2007年3月23日 — 一九八二年全國省級行政區一覽. 北京市天津市河北 ... 河南省(鄭州市) 湖北省(武漢市) 湖南省(長沙市) 廣東省(廣州市) 廣西壯族自治區(南寧市) 於 big5.www.gov.cn -

#36.广东(中华人民共和国省级行政区)_搜狗百科

根据《2021年广东省国民经济与社会发展统计公报》显示,2021年末,广东省常住人口12684.00万人。截止2021年,广东下辖21个地级市、65个市辖区、20个 ... 於 baike.sogou.com -

#37.廣東省面積並不大,為何卻能成為中國地級市最多的省份?

也就是說,在改革開放前後,才大量的將地區改建成市。 地級市,中國行政區劃之一,行政區地位與地區、自治州、盟相同,屬地級行政區,由省、自治區管轄 ... 於 twgreatdaily.com -

#38.廣東行政區劃 - 中文百科知識

詳細規劃 · 廣州市 · 深圳市 · 珠海市 · 佛山市 · 江門市 · 肇慶市 · 惠州市 · 東莞市. 於 www.easyatm.com.tw -

#39.廣東122個縣級行政區面積排行,最大的一個縣級市面積是深圳的 ...

昨天我們介紹了江西的縣級行政區面積排行情況,今天數據君要跟大家一起分享的是廣東全省各縣級行政區,區、市、縣的陸地面積情況,廣東和江西雖然是 ... 於 ppfocus.com -

#40.广东省行政区划代码 - 近手网

广东 省行政区划代码查询,行政区划代码第一、二位表示省(自治区、直辖市、特别行政区),第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总 ... 於 www.ajinshou.com -

#41.行政區劃 - MBA智库百科

一級行政區)省級行政區名稱:省、自治區、(直轄)市、特別行政區; ... 省,17湖北省,18湖南省,19廣東省,20廣西壯族自治區,21海南省,22重慶市,23四川省,24 ... 於 wiki.mbalib.com -

#42.廣東| 中華人民共和國省級行政區 - 曉茵萬事通

廣東 ,簡稱“粵”,省會廣州,中華人民共和國省級行政區。因古地名廣信之東,故名“廣東”。位于南嶺以南, 南海之濱,與香港、澳門、廣西、湖南、江西及福建接壤,與… 於 siaoyin.com -

#43.駐粵辦- 營商投資在內地- 廣東省

廣東 省,簡稱「粵」,地處中國大陸最南部,珠江口東西兩側分別與香港、澳門特別行政區接壤,省會為廣州市。廣東省現轄2个副省級市(廣州和深圳)及19個地 ... 於 www.gdeto.gov.hk -

#44.中國行政區劃- 來自維基導遊的旅行指南

下級行政區劃編輯. 地級行政區,包括地級市、地區、盟、自治州。 更低 ... 於 zh.m.wikivoyage.org -

#45.廣州市(中華民國) - 联盟百科,语义网络

夏雨(),本名黃成志,香港資深男演員,在廣東省廣州市出生,1962年從中國大陸 ... 如按照現行法律定義區劃層級,一級行政區為省、直轄市,二級行政區為縣、市,三級 ... 於 zh.unionpedia.org -

#46.國際旅遊疫情建議等級表 - 衛生福利部疾病管制署

第三級:警告(Warning). 疾病, 國家/區域, 一級行政區, 發布日期 ... 青海省 、 陝西省 、 上海市 、 天津市 、 西藏自治區 、 新疆維吾爾自治區 、 甘肅省, 2020/11/06. 於 www.cdc.gov.tw -

#47.廣東省有幾多個市 - Habitagreen

广东 省有44个市,分别是: 2个副省级市:广州市、深圳市. ... 韶关市、湛江市、肇庆市、江门市、茂名市、惠州广东,简称“粤”,中华人民共和国省级行政区,省会广州。 於 habitagreen.it -

#48.行政区划信息概况 - 深圳市民政局网站

深圳市地处中国华南地区、广东南部、珠江口东岸,东临大亚湾和大鹏湾,西濒 ... 坪山、光明9个行政区和大鹏新区1个功能区,共有74个街道办事处,676个 ... 於 mzj.sz.gov.cn -

#49.番禺區- 維基百科,自由的百科全書

此條目的主題是繼承番禺名號的行政區建制。 ... 廣東省廣州市於2000年設立的副地級市轄區,為原禺南地區,位於廣東省及廣州市中南部,珠江口西北岸,處於珠三角腹地。 於 www.mrgreen-casino.life -

#50.廣東省鄉級以上行政區列表 - 中文百科

2.7.1 蓬江區 · 2.7.2 江海區 · 2.7.3 新會區 · 2.7.4 台山市 · 2.7.5 開平市 · 2.7.6 鶴山市 · 2.7.7 恩平市. 於 wikis.tw -

#51.丘應樺:香港會成為柬埔寨主要合作夥伴共同開拓商機 - 頭條日報

商務及經濟發展局局長丘應樺今日在柬埔寨金邊出席慶祝香港特別行政區成立25周年午宴,超過400名政商界人士參與,包括中國駐柬埔寨大使王... 於 hd.stheadline.com -

#52.廣東地圖及車牌程式碼 - 樹網

98萬平方公里(陸地面積)下轄地區21個地級市廣東共轄廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、韶關、湛江、 ... 粵Z是香港、澳門特別行政區進入內地的車輛). 於 treenet.cc -

#53.《中國無法避免的危機》 - Google 圖書結果

8、我是南方人,看山東肯定不全面,但山東幾乎所有的地級市都走馬觀花地去過一遍,覺得山東是我國東部兩個地理位置最好的省份之一,另一個是廣東。廣東近港澳,山東近日韓, ... 於 books.google.com.tw -

#54.廣東省鄉級以上行政區列表 :: 合法菸酒這裡買

廣東 省鄉級以上行政區包括中華人民共和國廣東省的地級行政區、縣級行政區和鄉級行政區。至2020年12月31日,廣東省共有21個地級行政區,這21個地級行政區均為地級市 . 於 alcohol.moreptt.com -

#55.中国政协网

中国人民政治协商会议全国委员会官方门户网站. 於 www.cppcc.gov.cn -

#56.廣東省英文

广东 ,简称“粤”,中华人民共和国省级行政区,省会广州。 ... 下辖21个地级市、65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县。截至2021年,广东省的常住人口为12684万人 ... 於 benolate.cl -

#57.廣東省縣級行政區人口列表 - 维基百科

廣東 省縣級行政區人口列表. 维基媒体列表条目. 語言 · 監視 · 編輯. 热闻; 更热; 热爆; 最新; 香港; 美国; 文史; 萌囧; 奥秘; 养生; 生活; 视频; 论坛; 专栏; 娱乐 ... 於 zhm.100ke.info -

#58.行政区划 广东省人民政府门户网站

时间: 2022-02-22 10:36:55 来源: 广东省民政厅. 广东省行政区划简表. (截至2021年12月31日) ... 韶关市(3区2县级市4县1自治县). 浈江区武江区 曲江区乐昌市南雄市 ... 於 www.gd.gov.cn -

#59.中國行政區

請問,我國以“盟”為行政區劃的省是﹖ 內蒙古自治區首府:呼和浩特。全區分設9個轄地級市,3個盟. 根據行政區劃的政治原則,分析中國現行政區劃的層次與幅度 ... 於 campestrecosmetica.cl -

#60.資訊產業與經濟增長研究 - 第 35 頁 - Google 圖書結果

... 個省(區)ꎬ 再加上香港和澳門兩個特別行政區(即「9+2」)而形成的超級經濟圈ꎮ 它 ... 政策支持也為該區域的發展創造了良好的條件ꎮ 下面就各個省市具體說明ꎮ 廣東 ... 於 books.google.com.tw -

#61.深圳戲劇作品、合唱團在全國“群星獎”摘雙金

由深圳市選送的羅湖區戲劇作品《煙》和福田區星輝合唱團分別摘得“群星獎” ... 個金獎的城市,獲獎數量超過絕大部分省級行政區,穩居全國第一梯隊。 於 sz.people.com.cn -

#62.中华人民共和国广东省乡级以上行政区列表 - Sensagent

Definitions of 中华人民共和国广东省乡级以上行政区列表, synonyms, ... 東省政區列表 1999 年广东省共有21 个地级市、 31 个县级市、 43 个. 於 dictionary.sensagent.com -

#63.福建省有幾個市

福建/ 下辖地级行政区(9个) 福建省有9个地级市,分别是福州市、厦门市、 ... 省,广东省,海南省,四川省,贵州省,云南省目前中國有34個省級行政區, ... 於 nieuwservaas.nl -

#64.廣東省面積

這其中廣東省面積最大的地級市是清遠市,佔地面積有1。9萬平方公里,約 ... km 2 (69,400 sq 广东,简称“粤”,中华人民共和国省级行政区,省会广州。 於 werkstatt-galerie.ch -

#65.廣東省行政區(省會:廣州市) 地級市市轄區 - فيسبوك

廣東 省行政區(省會:廣州市) 地級市市轄區、縣級市、縣、自治縣廣州市:越秀區荔灣區海珠區天河區白雲區黃埔區番禺區花都區南沙區蘿崗區增城市從化市深圳市:福田區 ... 於 ar-ar.facebook.com -

#66.广东省行政区划沿革_哔哩哔哩_bilibili

广东 省21个地级 市 方言大串烧! 新疆维吾尔自治区行政区划沿革(1949-2020). 3.1万 28. 於 www.bilibili.com -

#67.市級行政區四川在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

關於「市級行政區四川」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. Category:四川各市州县级行政区- 维基百科,自由的百科全书市. ▻ 乐山区县市(11个分类, 11个页面). 於 culturekr.com -

#68.中國廣東

地級行政區. 行政區域數. 目前管轄之縣市. 廣東省, 21地級市, 廣州市韶關市清遠市深圳市珠海市汕頭市中山市佛山市江門市陽江市湛江市茂名市東莞市惠州市河源市汕尾市 ... 於 www.aiplus.idv.tw -

#69.广东省的区划调整,我国23个省之一,如何有21个地级市? - 网易

广东 省的区划调整,我国23个省之一,如何有21个地级市?,广东省,区划,县级市,行政区,韶关市. 於 www.163.com -

#70.廣東省屬於什麼級別? - 無憂問答

因古地名廣信之東,故名“廣東”。位於南嶺以南,南海之濱,與香港、澳門、廣西、湖南、江西及福建接壤,與海南隔海相望。下轄21個地級市、65個市轄區、20個 ... 於 wuyou.cool -

#71.廣東的地級市數量太多了嗎?你知道歷史上的廣東區劃是 ... - 壹讀

很有意思的一件事情是,在小川搜集整理關於廣東省行政區劃相關素材時。發現在此之前,已經有人提議要將廣東省目前的21個地級市進行合併,整合成8個市。 於 read01.com -

#72.中國市級行政區 - Retowicki

在特別行政區內1983年以來,江蘇、遼寧兩省相繼實現了全省範圍的市管縣。吉林、黑龍江、山東、湖北、廣東、四川等省已部分地實現了市管縣。 市轄區——是市的下一級行政區劃 ... 於 retowicki.ch -

#73.分類:廣東縣級市- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia

中華人民共和國各級行政區 > 縣級行政區 > 各省縣級市 > 廣東縣級市 ... > 中國各省行政區劃 > 廣東行政區劃 > 廣東縣級行政區 > 廣東縣級市. 於 wikiless.org -

#74.來港易計劃— 非香港居民從廣東省或澳門來港豁免檢疫計劃

有關名額及指定出入境管制站的詳情如下: · 任何年滿18歲的人士,並持有入境香港的有效旅行證件(例如往來港澳通行證、前往港澳通行證、澳門特別行政區居民 ... 於 www.coronavirus.gov.hk -

#75.序號城市行政區備註省市1 北京市北京首都2 上海市上海直轄市 ...

省會,副省級. 6. 江蘇省. 南京. 省會,副省級. 7. 蘇州. 地級市. 8. 無錫. 地級市. 9. 常州. 地級市. 10. 徐州. 地級市. 11. 廣東省. 廣州. 省會,副省級. 於 ws.kinmen.gov.tw -

#76.廣東省(中華民國) - 維基百科,自由的百科全書

關於現今中華人民共和國的廣東省,請見「廣東省」。 廣東省(郵政式拼音:Kwangtung,前作:Canton),為中華民國下轄省級行政區,是延續清代所 ... 廣州市1925-1938 於 wiki.kfd.me -

#77.廣東省有幾多個市 - Corpoamar

截至2021年,广东省的常住人口为12684万人。广东是岭南文化的重要传承地,在语言、风俗、生活习惯和历史文化等方面都省份,即中国的省级行政区,是行政 ... 於 corpoamar.cl -

#78.市級行政區是什麼意思?廣東深圳是嗎? - 迪克知識網

市級行政區 是什麼意思,市級行政區是什麼意思?廣東深圳是嗎?,1樓匿名使用者市級行政區,即市一級行政區劃直轄市地級市縣級市等。 於 www.diklearn.com -

#79.廣東有哪些地級以上市、有哪些縣級行政區,各市的區號車牌是 ...

廣東 簡稱粵,省會廣州,是嶺南文化的重要傳承地,中國第一經濟大省,也是目前中國人口最多的省份。那麼你知道廣東省有多少個市和縣嗎? 於 kknews.cc -

#80.34省級行政區 - Stroyka

34個省級行政區的簡稱和行政中心分別是: 北京市京北京上海市滬上海天津市津天津 ... 江蘇省江西省福建省四川省浙江省廣東省安徽省海南省云南省貴州省臺灣省北京市天津. 於 www.voidsa.co -

#81.深圳市行政区划历史沿革(上)——古代篇 - 知乎专栏

广东 省与地级深圳市在中国大陆南部的位置(基底用的是洋人做的区划图形,所以 ... 各級行政區從高到低大略有:大都督府、道—都督府、都護府—州、府、郡、鎮守軍/軍— ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#82.即時新聞 - 明報新聞網

房屋局長何永賢今早(24日)在港台節目《星期六問責》表示,會在10月8日前向特首李家超提交「百日報...... 於 news.mingpao.com -

#83.省級行政區- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia

省級行政區是中華人民共和國最高級別的行政區劃單位。 ... 一首七言詩,以便記憶(當時重慶市及海南省尚未建立,分別屬於四川省及廣東省;香港特區與 ... 於 www.rabu.live