大專校院弱勢學生助學計畫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王月治等寫的 微光成炬──微光成炬-慈濟教師聯誼會三十周年 和吳怡融的 高等教育經濟弱勢生的服務整合與行銷:以計畫理論的觀點都 可以從中找到所需的評價。

另外網站弱勢助學專區-最新消息也說明:110學年度大專校院弱勢助學計畫 · 1. 線上列印之申請表(需學生及家長/ 監護人簽名或蓋章)。 · 2. 近3個月內本人暨關係人戶籍謄本或新式戶口名簿【記事不得省略】,繳交戶口 ...

這兩本書分別來自布克文化 和韋伯所出版 。

國防大學 社會工作碩士班 陳依翔所指導 沈彥儒的 國軍男性離婚軍官復原力之研究 (2021),提出大專校院弱勢學生助學計畫關鍵因素是什麼,來自於復原力、男性離婚軍官、保護因子。

而第二篇論文國立政治大學 亞太研究英語博士學位學程(IDAS) 陳敦源所指導 曾於萱的 台灣高等教育入學公平性之利害關係人分析 (2018),提出因為有 高教入學政策、入學機制、多元入學、公平性、積極平權措施、利害關係人的評估與分析的重點而找出了 大專校院弱勢學生助學計畫的解答。

最後網站教育部辦理大學校院弱勢學生學習輔導補助計畫審查作業要點則補充:(五) 符合申請本部大專校院弱勢學生助學計畫條件之學生。 (六) 新移民及其子女︰. 1、新移民︰指大陸地區人民、香港、澳門 ...

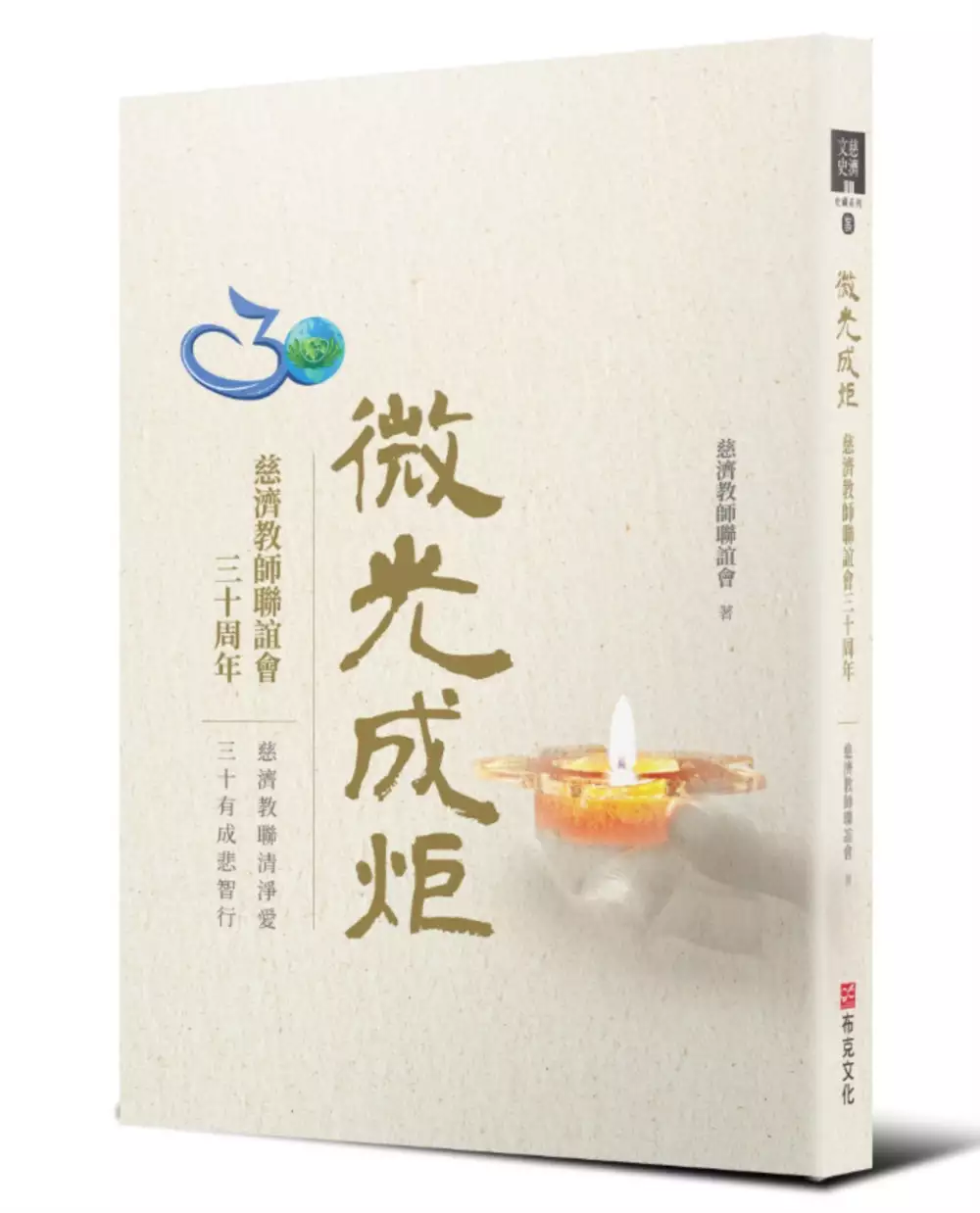

微光成炬──微光成炬-慈濟教師聯誼會三十周年

為了解決大專校院弱勢學生助學計畫 的問題,作者王月治等 這樣論述:

慈濟教聯清淨愛 三十有成悲智行 「老師心,菩薩心。愛之深,教之切。」慈濟教師聯誼會成立三十年,讓奉獻教育的老師們,都能像是黑暗裡一點一點的螢火蟲之光,群起飛翔在為人引路的方向上。 ------------------------------------- 欣逢慈濟教師聯誼會三十周年,感恩老師們步步足跡串成「三十教聯」。全臺慈濟教師融入社區,成為慈濟大海中的一滴;靜思語也隨慈善國際化的腳步,走入歐、美、東南亞,成為當地學校品格教育的教材。 ——靜思精舍 釋德宣 ------------------------------------- 證嚴上人以《法華經》裡的菩薩四法「大慈悲為室,柔

和忍辱衣,諸法空為座,處此而說法」,期勉教師聯誼會的老師們春風化雨、自利利他。感恩慈濟教師們樹立典範,蔚然成林。 ——佛教慈濟慈善事業基金會執行長 顏博文 ------------------------------------- 本書滙集了教聯會老師的「聞、思、修」與「信、願、行」。祈願「教育愛」的火炬代代傳承,念念不滅,師師如意,生生不息。 ——慈濟教育志業執行長、慈濟大學榮譽校長 王本榮 證嚴上人開示〉師親生三方都是贏家 釋證嚴(慈濟創辦人) 老師的角色就像殷勤的播種者,「只問耕耘,不問收穫」,盡己心力栽培下一代就對了,無所求的付出方能輕安自在。不要以為孩子年幼不懂事,他們純

真的心如明鏡,將老師的言談、形象、行為,一一攝入自己的心田裡。期待老師們也要以身作則,古人說:「一日為師,終身為父」,為了責任無懼辛苦,為了孩子的未來更不能停止去付出,付出才是福。 没有人天生就會作老師,其實也都是從模仿學習和為人師表的憧憬中,慢慢察覺自己的責任。初為人師,剛站上講堂可能有點兒稚嫩拘謹,但假以時日,就能收放自如,傳道、授業、解惑,不只傳達知識給莘莘學子而已,還要發揚聖賢之道,更在孩子迷惘徬徨時用心陪伴,才不會迷失方向。 《靜思語》讓老師們打開「發現優點」的雙眼,樂意給予孩子真誠的讚美和鼓勵,讓孩子在壓力外有被愛的鼓勵和溫暖。 有心加入教聯會的老師都是自我期待很高,且

創意無限,同樣的《靜思語》,竟能衍生出千變萬化的教案,適合各個年齡、性情不一、根器有別的孩子,都能浸潤在愛的春風裡。 書中執筆的幾位老師都是負有使命感來的,「得天下英才而教之」,固一樂也;能將調皮搗蛋,或者行為乖張的孩子帶回到正軌,成就感更大。 孩子的改變,家長感受最深刻;有位家長專程趕到學校向校長請命,希望新學期開始,他兩個兒子都能進入有教《靜思語》老師的班級。理由是不曾接觸靜思語的長子,習氣頑劣,會跟長輩頂嘴;次子在老師引用《靜思語》薰習下,變得很懂事又體貼聽話,回到家還會幫媽媽做家事。 書中介紹好幾位足為人品典範的老師,像林秀霞老師。每天上課前先講五分鐘的靜思語故事,慢慢陶冶

孩子的性情、找到人生的方向。實施一段時間後,孩子的品德、功課都有很大的進步。家長不僅認同,也樂意承擔班上的愛心媽媽、愛心爸爸。 大愛媽媽也救度過無數的家庭;包括想和過動兒同歸於盡的媽媽,也有因先生外遇而萬念俱灰的妻子……。都因為加入大愛媽媽,而翻轉自己的人生。 靜思語像一帖良藥,孩子回家了,就將靜思語貼在衣櫃上。這孩子的父母天天都在鬥嘴,彼此開口都没有好話。有一天夫妻倆又在吵架,吵一陣子了,爸爸就指著衣櫃上的靜思語說:「妳看妳看,孩子怎麼說……」媽媽轉頭一看,口裡唸著:「要比誰更愛誰,不要比誰更怕誰」,夫妻倆相視而笑,立時化干戈為玉帛。 屏東的徐雲彩老師用靜思語教學對孩子進行品格教

育,連校長都很認同。像掃地時,她跟孩子們說:「伸個手彎個腰,把別人不要的福報撿起,就是我們的。」孩子心地純潔,也覺得把別人丟掉的福報撿起來也很不錯。 在我們花蓮的慈小,孩子必得成績、品性都優,才有資格清掃厠所。孩子們對於打掃厠所很有榮譽感,這是培養孩子學習如何為人服務的精神。 「經師易得,人師難求」,學生不是不可教,是老師没有方法教。有幸身為老師,就是孩子心靈的園丁;希望孩子的本性、智慧可以隨著年齡成長,將來才能真正做一個對人類有貢獻的人。 不抱任何希望,不求什麼成果;無所求的付出方能輕安自在。不要以為孩子小,不懂事,他們純真的心如明鏡,將大人的行動映照得十分清楚。「經師,人師」,

作經師之前,老師必得以身作則,凡是看得到的形象、聽得到的叮嚀,都要很用心!老師們都有一分使命感,為了責任無懼辛苦,為孩子的未來更不能停止去付出,懂得享受辛苦才是福。 今值慈濟教師聯誼會成立三十年,很感恩慈濟老師用「靜思語」呵護國家幼苗、用鼓勵代替責備,師、親、生三者緊密連結,一句好話,三方都受益了。這些成果都可以分享,但願真善美的種子深植在每個人的心底,社會必然更為祥和美好。

國軍男性離婚軍官復原力之研究

為了解決大專校院弱勢學生助學計畫 的問題,作者沈彥儒 這樣論述:

本研究目的是以復原力之觀點,探討離婚男性軍官之生命經驗,其內容包含瞭解男性軍官在離婚經驗中所遭遇的困境、瞭解男性離婚軍官具備之內在與外在保護因子、瞭解男性離婚軍官如何運用社會與軍隊資源。 本研究採用質性研究中的敘事研究訪談法進行資料之蒐集,經由研究者自身已掌握認識之特定對象與各級心衛中心之引介,邀請符合本研究資格條件受訪者六位,共同參與本次研究。其研究發現如下:一、哀傷階段的不同,復原力的需求則不同。二、軍人職業工作時間長,夫妻關係經營時間短。三、軍人性格剛毅木訥,夫妻溝通僵化阻暢。四、軍人拒蒙受恥辱印記與傳統性別社會化交互之影響。五、男性離婚軍官復原力展現模式。經過研究之後,

研究者歸納出以下三點結論:一、男性離婚軍官復原力之風險因子顯現於個人、家庭與社會層面中。二、男性離婚軍官之復原力內涵展現於內在保護因子與外在保護因子兩個面向。三、部隊環境與個人互動影響復原力之展現。最後,本研究在個人部分、研究方面與政策方面提出建議,提供相關單位在制定政策時參考:一、個人部分之建議(一)提升自我復原能力,勇於尋求專業協助。(二)推動情感與性別課程,強化婚前輔導與教育。二、研究方面之建議三、政策方面之建議(一)結合國軍MDM研發多功能資訊平台。(二)人事派遣納入家庭因素進行考量。(三)設立非營利托育與幼兒園機構。(四)設立離婚數據蒐集專員,以深究離婚原因與影響。(五)成立國軍家庭

服務中心。(六)強化心衛中心服務專業知能,擴大鏈結民間輔導資源量能。關鍵字:復原力、男性離婚軍官、保護因子

高等教育經濟弱勢生的服務整合與行銷:以計畫理論的觀點

為了解決大專校院弱勢學生助學計畫 的問題,作者吳怡融 這樣論述:

高等教育中經濟弱勢學生主要方案,多以經濟資源的補助為主,但基於發展長期人力資本的角度,非經濟資源(人力資本累積系統,如實習、校內、外與專業結合之工作經驗等)的支持,是另一個思考方向,但這一個系統的建立,需要跨機關之間的服務資源整合。本研究以計畫理論中的變遷理論,針對當前高等教育系統中給予經濟弱勢學生的服務進行研究,瞭解其效率性、效能性;並調查政策相關機關間業務夥伴的合作與互動關係、及其服務整合之情況;再關切其政策行銷方式與管道之妥適性。 本研究先藉由質化文件分析,再加入深度訪談方式蒐集資料,針對政策利害關係人之建議與想法,建立對於政策現狀深入之認識與意見分析,並對

於經濟弱勢生政策的理論與實務提供相關建議。

台灣高等教育入學公平性之利害關係人分析

為了解決大專校院弱勢學生助學計畫 的問題,作者曾於萱 這樣論述:

AbstractThis study investigates the transformation, paradigm shifts, and strategic policy making involved in Taiwan’s higher education system along a two-decade historical continuum. By utilizing a value-based, conceptual stakeholder framework, this study weaves through the intricacy and multiplici

ty of the ideological evolution of Taiwan’s higher education admission policy planning and implementation of multiple admission schemes from a sociopolitical, socioeconomic, and sociocultural perspective. The findings suggest that the notions of diversity, equity, and inclusivity have manifested int

o four current unique and embracive admission channels. Further, the study describes the advantages of a working relationship between main strategic players, government agencies, and higher education institutions for a diverse range of policy initiatives in meeting equity-relevant challenges. The re

search also demonstrated that Taiwan’s higher education system, with its present liberal and encompassing definition of fairness and equity, as well as proactive government policies with preferential considerations, has yet to withstand the multifarious public opinions. Overall, the study confirms t

he positive direction of Taiwan’s higher education admission system in screening and selecting students from diverse backgrounds toward the synergetic goals of economic development and upward social mobility ideals.

想知道大專校院弱勢學生助學計畫更多一定要看下面主題

大專校院弱勢學生助學計畫的網路口碑排行榜

-

#1.教育部大專校院弱勢學生助學計畫(1100903修正) - 明新科技大學

教育部大專校院弱勢學生助學計畫(1100903修正) ... 學雜費減免、就學貸款、急難救助、兵役、缺曠、獎助學金、校內外獎學金、住宿輔導業務. 地點:明光樓1F 於 webc2.must.edu.tw -

#2.弱勢學生助學金(其與學雜減免,僅能擇一辦理) - 國立臺北商業 ...

弱勢學生助學金(其與學雜減免,僅能擇一辦理). 採線上申請方式辦理,申請路徑(請按此):就學優待減免/弱勢助學金 ... 附件1-教育部大專校院弱勢學生助學計畫. 於 stud.ntub.edu.tw -

#3.弱勢助學專區-最新消息

110學年度大專校院弱勢助學計畫 · 1. 線上列印之申請表(需學生及家長/ 監護人簽名或蓋章)。 · 2. 近3個月內本人暨關係人戶籍謄本或新式戶口名簿【記事不得省略】,繳交戶口 ... 於 nfuosa.nfu.edu.tw -

#4.教育部辦理大學校院弱勢學生學習輔導補助計畫審查作業要點

(五) 符合申請本部大專校院弱勢學生助學計畫條件之學生。 (六) 新移民及其子女︰. 1、新移民︰指大陸地區人民、香港、澳門 ... 於 edu.law.moe.gov.tw -

#5.教育部大專校院弱勢學生助學計畫 - 大仁科技大學學生事務處

教育部大專校院弱勢學生助學計畫. 教育部大專校院弱勢學生助學計畫(110.09.03修正).pdf · 教育部大專校院弱勢學生助學計畫(108.09.09修訂).pdf. 瀏覽數:14. 於 a05.tajen.edu.tw -

#6.<重要>110-1大專校院弱勢學生助學計畫精進措施「校外弱勢 ...

<重要>110-1大專校院弱勢學生助學計畫精進措施「校外弱勢學生租金補貼」申請-10/20截止. 申請日期:自即日起至110年10月20日(週三)17:00前,備齊申請文件(缺件不受理) ... 於 sa.nuk.edu.tw -

#7.大專校院弱勢學生助學計畫 - 1957福利諮詢專線

申請資格: 有戶籍登記之中華民國國民且就讀國內大專. ... 大專校院弱勢學生助學計畫 ... 二)家庭應列計人口之利息所得合計未超過2萬元。 於 tfcf1957.pixnet.net -

#8.弱勢學生助學計畫 - 嶺東科技大學| 課外活動指導組

校外住宿:符合低收入戶、中低收入戶或大專校院弱勢學生助學計畫助學金補助資格之學生,若於校外住宿,符合申請租金補貼之條件且檢附相關文件,臺中市補貼校外住宿租金 ... 於 ltu1720.video.ltu.edu.tw -

#9.107 學年度(日間部)-大專校院弱勢學生助學計畫 - 聖約翰科技大學

107 學年度(日間部)-大專校院弱勢學生助學計畫-. 「弱勢助學金補助(年收入70 萬以下)」辦理步驟及注意事項. 申請對象:. 有戶籍登記之中華民國國民且就讀國內大專校院 ... 於 aca.sju.edu.tw -

#10.教育部大專校院弱勢學生助學計畫

教育部108 年9 月9 日臺教高通字第1080131706 號函修正. 於 cywww.cgust.edu.tw -

#11.弱勢學生助學- 生活輔導組 - 學務處

申請資格:. 凡具本校學籍之本國學生,符合下列情事,得申請補助。 (1)家庭年所得低於700,000元(前一年度之綜合所得)。 (2)應計列人口前一年度之利息所得合計低 ... 於 www.sa1.isu.edu.tw -

#12.大專校院弱勢學生助學計畫- 行政單位

列印上網填寫之弱勢助學申請書(申請書上需有學生本人及家長簽名蓋章) 2. 最近三個月內戶籍謄本或最新版本之新式戶口名簿(記事欄不可省略) 未婚學生附學生及父母或法定 ... 於 admin.fotech.edu.tw -

#13.教育部大專校院弱勢學生助學計畫 - 銘傳大學

教育部自本學年度起開辦具有低收入戶、中低收入戶及符合教育部弱勢助學計畫助學金補助的同學,若於校外住宿,並符合申請租金補貼之條件者,可依其所在區域補貼校外住宿 ... 於 web.mcu.edu.tw -

#14.110學年大專校院弱勢學生助學計畫申請即日起至110/10/13止。

110學年大專校院弱勢學生助學計畫申請即日起至110/10/13止。 ... 2.家庭年所得70萬元以下、家庭應計列人口利息所得合計2萬元以下、家庭應計列人口擁有不動產 ... 於 sa.dila.edu.tw -

#15.108 學年度【大專校院弱勢學生助學計畫-助學金】申請公告

108 學年度【大專校院弱勢學生助學計畫-助學金】申請公告(學務處課外活動指導 ... 各項就學優待減免【身心障礙人士子女、身心障礙學生(極/重度、中度、輕度)、低收入 ... 於 b009.mhchcm.edu.tw -

#16.大專校院弱勢學生助學計畫」相關問題研析 - 立法院

「大專校院弱勢學生助學計畫」(以下簡稱「弱助計畫」)之施行措施,包含「助學金」、「生活助學金」、「緊急紓困助學金」及「住宿優惠」等4項,分別針對學生之學 ... 於 www.ly.gov.tw -

#17.弱勢助學 - 學務處- 國立臺北科技大學

(3) 以上計列人員或分開居住者,戶籍謄本亦須申請一份繳交。 (4) 戶籍謄本之記事欄,請申請註記事項。 八、教育部大專校院弱勢學生助學計畫(請下載). 於 osa.ntut.edu.tw -

#18.弱勢助學 - 學生事務處

申請資格:大專校院學生,同時符合下列條件,就能申請:. 1. 家庭年所得在70萬以下 2. 前一年度家庭年利息所得在2萬元以下 3. 申請助學金時,家庭不動產價值在650萬元 ... 於 osa.lit.edu.tw -

#19.大專校院弱勢助學 - 南臺科技大學學務處

八、學校依據教育部「大專校院弱勢學生資格查核系統」之查核結果於下學期註冊繳費 ... 已申請教育部各類學雜費減免及政府其他助學措施者,不得再申請本計畫的助學金。 於 osa.stust.edu.tw -

#20.大專校院弱勢學生助學計畫 - 大同大學課外活動組

大專校院弱勢學生助學計畫 ... No. 40, Sec. 3, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104327 , Taiwan (R.O.C.). 電話: ... 於 activity.ttu.edu.tw -

#21.生輔組-就學獎補助-大專校院弱勢學生助學計畫. - 中國文化大學 ...

banner · 分類清單 · 生輔組-就學獎補助-大專校院弱勢學生助學計畫. 於 guidance.pccu.edu.tw -

#22.大專弱勢生助學計畫 - 輔英科技大學--課外活動指導組

大專校院弱勢學生助學計畫 · 為提供經濟弱勢學生每月生活所需費用,參酌全額獎學金之精神,學校得依學校扶弱措施及學生需求情形,擇下列方式之一或全部辦理: · 1.核發每生每 ... 於 ea.fy.edu.tw -

#23.大專弱助 - 國立臺南大學

教育部大專校院弱勢學生助學計畫(110/09/03) · 國立臺南大學學生助學金實施要點 · 國立臺南大學學生宿舍弱勢學生助學計畫生活服務學習實施要點(108/1/02修訂) ... 於 www2.nutn.edu.tw -

#24.國立臺灣師範大學108 學年度弱勢學生助學實施計畫

貳、 計畫目的為進一步協助弱勢學生順利就學,讓家庭年所得約在後40%的大專校院學生均能獲得政府. 或學校的就學補助。 參、 助學項目::. 一、 助學金. (一)申請對象: ... 於 assistance.sa.ntnu.edu.tw -

#25.弱勢助學金(所得70萬以下)

每學年第一(上)學期開學時辦理收件,第二(下)學期沒有辦理該項業務。 一、依據:教育部『大專校院弱勢學生助學計畫』辦理。 二、申請對象:. 有戶籍登記之中華民國國民且 ... 於 assistance.au.edu.tw -

#26.大專校院弱勢學生助學計畫

校址:40601 臺中市北屯區廍子路666號□ 位置:耕書樓2F 衛保組及體育室位置:保健大樓1F □ 電話:04-22391647 □ 校安專線:04-22392412. 於 stuaff.ctust.edu.tw -

#27.弱勢助學專區| 中國醫藥大學軍訓暨生活輔導組兼校安中心

... 助學計畫『生活助學金』申請公告2020-09-18 109學年度弱勢學生助學計畫【助學金】 申請公告相關資料下載更新日期標題2021-09-09 110學年度大專校院弱勢學生助學計 ... 於 guide.cmu.edu.tw -

#28.大專校院弱勢學生助學計畫

為進一步協助弱勢學生順利就學,讓家庭年所得約在後40%的大專校院 ... 合以往各校辦理公私立大專校院共同助學措施的經費,訂立本計畫。實施措. 於 web.nanya.edu.tw -

#29.大專校院弱勢學生助學計畫「助學金」 - 學生事務處- 國立屏東 ...

大專校院弱勢學生助學計畫 「助學金」 · 1、學籍資格:中華民國國民且具備本校正式學籍者(不含碩專班、學分班及延修生) · 2、學生成績:申請之前一學期平均成績需達60分以上 ... 於 osa.npust.edu.tw -

#30.校10.獲弱勢學生助學計畫補助之受惠學生人數及其比率

教育部大專校院校務資訊公開平臺. 於 udb.moe.edu.tw -

#31.弱勢學生助學計畫 - 國立臺灣海洋大學學生事務處

一、簡介:依教育部規定擴大協助弱勢學生順利就學,讓家庭年所得在後40%的大專校院學生均能獲得政府或學校的就學補助。 · 二、申請時間:每年9月初至10月初。 · 三、申請 ... 於 stu.ntou.edu.tw -

#32.教育部大專校院弱勢學生助學計畫補助

教育部大專校院弱勢學生助學計畫補助. 【110-1 學期】 申辦須知 ... 延修生、相同學制同一年級已申請過他校及本校弱勢助學金之轉學生或復學生、已辦. 於 nss.nuu.edu.tw -

#33.弱勢學生助學計畫 - 生活輔導組- 輔仁大學

弱勢學生助學計畫—助學金. 大專校院弱勢學生助學計畫-助學金申請須知. 日間部承辦人施欣儀小姐電話: (02)2905-3101. 進修部承辦人鄔文萍小姐電話: (02)2905-2246. 於 life.dsa.fju.edu.tw -

#34.國立金門大學> 課外活動指導組> 助學措施> 教育部「大專校院 ...

教育部「大專校院弱勢學生助學計畫法規」. *, 教育部弱勢學生助學金申請表. picture, 上一頁, picture, [1], picture, 下一頁, picture, 第1 / 1 頁, picture ... 於 www.nqu.edu.tw -

#35.110學年度大專校院弱勢學生助學計畫申請公告

110學年度大專校院弱勢學生助學計畫申請公告. 一、弱勢助學金申請. (一)申請資格:. 1.申請對象:有戶籍登記之中華民國國民且就讀國內大專校院具有學籍(不包括七年 ... 於 osa.ntua.edu.tw -

#36.生活輔導組 - 學生事務處

大專校院弱勢學生助學金. ▻110學年度大專校院弱勢學生助學計畫申請日期:110年10月1日至110年10月20日止(逾期不受理). ▻大專校院弱勢學生助學計畫辦法(請參閱). 於 student.hust.edu.tw -

#37.弱勢助學Q&A

大專校院弱勢學生助學計畫 助學金家庭年所得計列的人口有哪些? 答:. 學生本人、學生父母或法定監護人;學生已婚者,加計其配偶。 (祖父母和兄弟姊妹不列入計算). 於 doc.cufa.edu.tw -

#38.110學年度大專校院弱勢學生助學計畫助學金 - 國立高雄餐旅 ...

110學年度大專校院弱勢學生助學計畫助學金 · 家庭年收入所得在70萬以下 · 家庭年收入利息所得在2萬元以下 · 家庭不動產價值在650萬元以下 · 前一學期學業成績平均達60以上( ... 於 student.nkuht.edu.tw -

#39.弱勢學生助學計畫

日間部110學年度大專弱勢助學計畫之助學金經財稅中心查核結果公告 · 日間部110學年度大專校院弱勢學生計畫之助學金申請公告 · 日間部109學年度大專弱勢助學計畫之 ... 於 osa.web2.ncut.edu.tw -

#40.【弱勢助學金】110學年度大專校院弱勢學生助學計畫助學金 ...

110學年度弱勢助學金於110年10月1日起至10月20日止受理申請,欲申請者請依附件說明辦理。 大專校院弱勢學生助學計畫申請須知-110.pdf · 不列計所得切結書-減免與弱勢. 於 sat.aeust.edu.tw -

#41.弱勢助學- 嘉南藥理大學課外活動組

主題, 日期. 110學年度日間部、進修部「大專校院弱勢學生助學計畫」第1階段查核級距結果通知, 2021/11/09. 弱勢助學申請表操作流程, 2021/09/13. 110學年度「大專校院 ... 於 ssd-sao.cnu.edu.tw -

#42.弱勢學生助學計畫 - 朝陽科技大學學生事務處

2021-10-01. 【法規】大專校院弱勢學生助學計畫-110.09.03修正 2021-09-07. 110-1「弱勢學生助學計畫-生活助學金」審核結果公告(正、備取名單) 2021-09-01. 於 stafof.cyut.edu.tw -

#43.大專校院弱勢學生助學計畫申請須知 - 學務處

大專校院弱勢學生助學計畫 申請須知 · 一、依據:教育部110年9月3日臺教高通字第1100107379號函修正。 · 二、目的:為進一步協助弱勢學生順利就學,讓家庭年所得約在後40%的 ... 於 sa100.chihlee.edu.tw -

#44.弱勢助學 - 臺北市立大學

大專校院弱勢學生助學計畫. 為擴大協助弱勢學生順利就學,讓家庭年收入約在後40%的大專校院學生均能獲得政府或學校之就學補助,教育部自96學年度起擴大辦理「大專校院 ... 於 service.utaipei.edu.tw -

#45.大專校院弱勢助學金 - NKUST高雄科技大學學生事務處

110學年度「大專校院弱勢學生助學計畫-助學金」申辦時間:110年9月22日至110年10月15日 · 109學年度「大專校院弱勢學生助學計畫-助學金」財稅中心查核結果查詢. 於 stu.nkust.edu.tw -

#46.大專校院弱勢學生助學計畫 - 南開科技大學學務處

大專校院弱勢學生助學計畫. ::: · 學務處 · 生活輔導組 · 身心健康中心 · 體育與課外活動組 · 資源教室 · 學生宿舍. Login. ::: 帳號: 密碼: 本站 站外. 於 stu.nkut.edu.tw -

#47.弱勢學生助學計畫

【依教育部大專校院弱勢學生助學計畫四、住宿優惠(二)校外住宿租金補貼1.申請資格(1)辦理(因本校可供低收入戶足夠床位免費住宿),故排除低收入戶資格】。 於 studaffbh.ccu.edu.tw -

#48.教育部大專校院弱勢學生助學計畫(110/09/06更新)

教育部大專校院弱勢學生助學計畫(110/09/06更新) ... 本次修訂內容如下列說明,敬請參照:. (一)修訂「助學金」申請資格所列家庭年所得應計列人口之文字:. 於 osasa.pu.edu.tw -

#49.助學金補助專區>申請須知與說明(一年只申請一次)

110學年度弱勢學生助學計畫─助學金申請自110年9月13日(星期一)開學日起至110年10月20日(星期三)下午5 ... 教育部法規, 大專校院弱勢學生助學計畫1100903修正(如附件). 於 student.ntus.edu.tw -

#50.弱勢助學 - 生活輔導組

首頁 · 弱勢助學. 弱勢助學. 弱勢助學. 相關規定 · 表單下載 · 最新消息 · 學生校外住宿租金補貼 · 大專校院弱勢學生助學計畫 · 國立中山大學弱勢學生助學申請表. 於 ag-osa.nsysu.edu.tw -

#51.大專校院弱勢學生助學計畫- 學務處 課外活動組

【校外租屋】 符合低收入戶、中低收入戶或大專校院弱勢生助學計畫助學金補助資格之學生,若於校外住宿,合申請租金補貼之條件且檢附相關文件,依其所在區補貼校外住宿 ... 於 www.tzuhui.edu.tw -

#53.110學年度教育部大專院校弱勢學生助學計畫助學金8月10日 ...

主旨:110學年度第1學期大專院校弱勢學生助學計畫助學金8月10日開始接受申請。 說明:. 一、同學只能在教育部之「二個學期的學雜費減免」及「一個學年的弱勢助學金」二 ... 於 niuosa.niu.edu.tw -

#54.弱勢助學金 - 佛光大學學生事務處

校外住宿:符合低收入戶、中低收入戶或大專校院弱勢學生助學計畫助學金補助資格之學生,若於校外住宿,符合申請租金補貼之條件且檢附相關文件,依其 ... 於 staffair.fgu.edu.tw -

#55.110學年度「大專校院弱勢學生助學計畫」申請Application ...

110學年度「大專校院弱勢學生助學計畫」申請Application information of reduction and exemption of tuition ... (二)家庭應計列人口之利息所得合計不得逾新臺幣2萬元 於 rb005.ndhu.edu.tw -

#56.課外活動指導組| 弱勢助學專區 - 育英醫護管理專科學校

依據「大專校院弱勢學生助學計畫」辦理 助學金 申請資格 本校專4~專5學生適用,且不可與特殊身份學雜費減免補助重覆申請 申請時間 111年8月日~111年9月日, ... 於 www.yuhing.edu.tw -

#57.大專校院弱勢學生助學計畫助學金學生數 - 政府資料開放平臺

2.與大專校院校務資訊公開平臺之「校10.獲弱勢學生助學計畫補助之受惠學生人數及其比率-以『校』統計」資料來源相同。 評分此資料集:. 於 data.gov.tw -

#58.弱勢助學措施 - 財團法人馬偕醫護管理專科學校

弱勢助學措施 · 1.符合低收入戶、中低收入戶或大專校院弱勢學生助學計畫助學金補助資格之學生(不含五專前三年),於校外住宿且符合申請租金補貼之條件(如學校未提供免費住宿 ... 於 web.mkc.edu.tw -

#59.大專校院弱勢學生助學計畫

為進一步協助弱勢學生順利就學,讓家庭年所得約在後40%的大專校院. 學生均能獲得政府或 ... 合以往各校辦理公私立大專校院共同助學措施的經費,訂立本計畫。實施措. 於 advisory.ntu.edu.tw -

#60.大專校院弱勢學生助學計畫 - 樹德科技大學學務處-生活輔導組

教育部大專校院弱勢學生助學計畫. 助學措施. 國軍人才招募中心 · 大專校院助學措施 · 安定就學措施. 網路資源. 教育部-全球資訊網 · 教育部-圓夢助學網 ... 於 life.sao.stu.edu.tw -

#61.Office of Student Affairs - 學務處- 萬能科技大學

現在位置:首頁 > > 大專校院弱勢學生助學計畫. 6590dd07-281b-4577-a9af-012dd92b8c5d.png 52150c09-ebd5-4c43-810d-a0b0f591ad2c.png. 於 www.osa.vnu.edu.tw -

#62.110 學年度日間部學生申請「大專校院弱勢學生助學計畫助學金 ...

110 學年度日間部學生申請「大專校院弱勢學生助學計畫助學金」重點摘錄. 一、申請辦理:. 1. 辦理時間:110年9月13日至10月20日(逾期恕不受理,請自行負責). 於 ap15.ctu.edu.tw -

#63.弱勢學生助學 - 學生事務處- 國立臺北護理健康大學

「弱勢學生助學計畫」自98年9月15日起至10月20止受理申請,已申請其他各類減免不得再提出本項補助。 如為下列狀況之一者,不得申請弱勢助學金: 1.延修生2.休學生3. 於 student.ntunhs.edu.tw -

#64.大專校院弱勢助學計畫 - 國立雲林科技大學-學務處

(3) 學生離婚或配偶死亡者:為其本人之所得總額。 2. 以1學年度為單位,若審查符合申請資格後,將直接於第2學期註冊繳費單中 ... 於 asx.yuntech.edu.tw -

#65.弱勢學生助學金

若有疑問,請洽中原大學生活輔導組弱勢助學計畫承辦人陳先生 ... 110學年度弱勢助學申辦須知 · 教育部大學助學專刊 · 大專校院弱勢學生助學計畫_1100903修正 ... 於 oosa.cycu.edu.tw -

#66.大專校院弱勢學生助學金 - 生活輔導組

線上服務. 學生請假系統 · 全校性校外獎學金查詢 · 就學貸款申請系統 · 各類資格學雜費減免系統 · 大專弱勢助學金申請 · 榕園圓夢助學網 · 成功深耕扶助計畫平台 ... 於 assistance-osa.ncku.edu.tw -

#67.108學年度「大專校院弱勢學生助學計畫-助學金」!!!

108學年度「大專校院弱勢學生助學計畫-助學金」! ... 三、 申辦資格:具本國籍且就讀國內大專校院之學生。 ... 家庭計列人口之利息所得合計未逾新臺幣2萬元。 於 tm.kuas.edu.tw -

#68.109學年度大專校院弱勢助學申請須知 - 學生事務處

利息所得來自優惠存款且存款本金未逾100 萬元者,得檢附相關佐證資料。 3.家庭應計列人口合計擁有不動產價值合計超過650 萬元:不動產價值,依計 ... 於 safr.tumt.edu.tw -

#69.弱勢助學計畫-弱勢助學金

申請期間:110 學年度辦理時程公告,敬請留意【110/09/13-110/10/15止】,逾時不受理申請! 依據:【教育部–大專校院弱勢學生助學計畫辦法】. 重要說明:. 一、一學年僅 ... 於 military.ncu.edu.tw -

#70.弱勢助學、校內就學補助 - 國立體育大學-學生事務處

有關「大專校院弱勢學生助學計畫」助學金補助資格涉及不動產公同共有價值計算說明 · 107學年度第2學期生活助學金名單公告. 1; 2; >; >>. 共2頁. 到. Go. 校慶慶祝大會. 於 students.ntsu.edu.tw -

#71.弱勢學生助學計畫 - 學生事務處

【弱勢助學補助學金】. 請詳閱辦法-->【教育部-大專校院弱勢學生助學計畫辦法】. 110學年度辦理:延長至110/10/20(三)止,敬請留意辦理時程。 於 osa.csmu.edu.tw -

#72.訊息公告國立臺中教育大學學生事務處

2021-11-09 TUE 有關同學申請110學年大專校院弱勢學生助學計畫查核結果業已公布,於... 2021-10-01 FRI 110學年度助學措施手冊-校外住宿租金補貼申請QA,如欲申請請洽 ... 於 sa.ntcu.edu.tw -

#73.圓夢助學網-弱勢助學 - 教育部

為擴大協助弱勢學生順利就學,讓家庭年所得約在後40%的大專校院學生均能獲得政府或學校之就學補助,教育部自96學年度起擴大辦理「大專校院弱勢學生助學計畫」。實施措施 ... 於 www.edu.tw -

#74.弱勢學生助學計畫 - 學務處生輔組

弱勢學生助學計畫. 【弱助助學】教育部大專校院弱勢學生助學計畫 · 【弱助助學】台南應用科技大學弱勢學生助學計畫實施要點 · 【弱助助學】大專校院弱勢助學計畫助學金 ... 於 life-stud.tut.edu.tw -

#75.大專校院弱勢學生助學計畫- 慈濟科技大學

1.實施績優導師遴選,落實導師工作。 2.加強輔導學生社團發展。 3.加強文化、身心及經濟弱勢族群學生之輔導。 4.提供獎助學金、工讀及各項助學措施。 5. 於 dad.tcust.edu.tw -

#76.大專校院弱勢學生助學計畫第一點、第二點修正對照表

(1)家庭年所得逾70. 萬元:家庭年所. 得,指最近一次經. 稅捐稽徵機關核定. 之最近一年度綜合. 所得稅家戶綜合所. 得總額。 (2)家庭應計列人口. 之利息所得合計逾. 2 萬元 ... 於 sa.ukn.edu.tw -

#77.大專校院弱勢學生助學計畫專區The Result of Sponsorship Plan

生活輔導組 STUDENT ASSISTANCE SECTION · ::: · 首頁 · 大專校院弱勢學生助學計畫專區The Result of Sponsorship Plan. 於 d005.wzu.edu.tw -

#78.弱勢助學 - 明道大學學務處

參、查核不合格者應下載大專校院弱勢學生助學計畫助學金申復或放棄申請表,選擇進行申復或放棄,填畢後送至伯苓2F諮輔中心辦理。 一、家庭年所得過高(超過70萬):檢 ... 於 www.osa.mdu.edu.tw -

#79.110學年度【大專校院弱勢學生助學計畫 - 生活輔導二組

☆110學年度【大專校院弱勢學生助學計畫-助學金申請】網路講習通知 ... (二)申請資格申請對象:具有中華民國國籍且就讀國內大專校院具有學籍(不含五專前三年、空中大學及 ... 於 sls.kh.usc.edu.tw -

#80.大專校院弱勢學生助學計畫

2. 校外住宿:符合低收入戶、中低收入戶或大專校院弱勢. 學生助學計畫助學金補助資格之學生,若於校外住宿,. 符合申請租金補貼之條件且檢附相關文件,依其所在區. 於 140.138.38.90 -

#81.大專校院弱勢學生助學計畫(108版) - 長庚大學學務處

首頁 · 弱勢學生助學計畫/校外住宿補貼. 大專校院弱勢學生助學計畫(108版). 大專校院弱勢學生助學計畫.pdf. 瀏覽數:825. 友善列印. 分享. 於 studentaffairs.cgu.edu.tw -

#82.弱勢學生助學計畫 - 世新大學學務處

校外住宿:符合低收入戶、中低收入戶或大專校院弱勢學生助學計畫助學金補助資格之學生,若於校外住宿,符合申請租金補貼之條件且檢附相關文件,依其所在區域補貼校外 ... 於 osa.web.shu.edu.tw -

#83.大專校院弱勢學生助學計畫

[3] 申請者須具備弱勢學生資格例:中低收入戶、低收入戶、身心障礙學生、身心障礙子女、特殊境遇學生、軍公教遺族、原住民、弱勢助學學生(家庭所得70萬以內),無需繳交 ... 於 sandbox.csu.edu.tw -

#84.首頁> 弱勢學生助學計畫 - 南華大學生活輔導組

2.110學年度南華大學弱勢學生助學金系統操作說明110年10月20日下午5:00截止申請 3.教育部110學年度大專校院弱勢學生助學計畫 4.1101「學生校外住宿租金補貼」申請公 ... 於 life3.nhu.edu.tw -

#85.弱勢學生助學及緊急紓困助學金 - NPTU - 屏東大學

2021-08-18 本校築夢展翼弱勢翻轉計畫學習助學金辦法. 2021-08-04 教育部大專校院弱勢學生助學計畫. 2021-08-02 學產基金急難慰助金申請表單(更新). 於 staf-life.nptu.edu.tw -

#86.109-2學期大專校院弱勢學生助學計畫校外住宿租金補貼

辦理依據 依據教育部『大專校院弱勢學生助學計畫辦理』辦理 申請時間 110年2月1日至3月19日(五)止(校內作業時間,逾期概不受理) 申請資格 符合低收入戶、中低收入戶或 ... 於 sat.oit.edu.tw -

#87.生輔組-弱勢助學 - 國立臺中科技大學學生事務處

大專校院弱勢學生助學計畫 申請(一) 依據教育部106年7月7日臺教高通字第1060088722號函修正辦理。 (二)申請資格及補助範圍1. 申請對象:有戶籍登記之中華民國國民且 ... 於 student.nutc.edu.tw -

#88.弱勢學生助學計畫

符合低收入戶、中低收入戶或大專校院弱勢學生助學計畫助學金補助資格之學生,若於校外住宿,符合申請租金補貼之條件且檢附相關文件,依其所在區域補貼校外住宿租金每月 ... 於 www.osa.nchu.edu.tw -

#89.大專院校弱勢學生助學計畫 - Google Sites

為進一步協助弱勢學生順利就學,讓家庭年所得約在後40%的大專校院學生均能獲得政府或學校的就學補助,本部於既有之經費基礎上調整分配,. 將原來對私校的獎補助經費提 ... 於 sites.google.com -

#90.大專校院弱勢學生助學計畫 - npu.edu.tw

表大專校院弱勢學生助學計畫項目. 措施. 內容. 助學金. 補助級距分為5 級,補助金額為新臺幣(以下同)5,000~. 35,000 元,減輕其籌措學費負擔。 生活助學金. 為提供經濟 ... 於 www.npu.edu.tw -

#91.弱勢助學金-長榮大學生活輔導組

110學年度大專校院弱勢學生助學計畫申請規定. 檔案下載. 檢核表 · 主張家庭特殊困難切結書 · 重複申請放棄切結書 · 110學年度第二學期各類學生就學優待學雜費減免申辦 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#92.大專校院弱勢學生助學計畫 - 臺北醫學大學學務處

大專校院弱勢學生助學計畫 ... 請務必於10月20日下午5:00前將申請資料繳交至學務處生活輔導組(醫學綜合大樓前棟3樓),逾期不予受理,亦不得事後補辦。 ... 請參考學生本人、 ... 於 osa.tmu.edu.tw -

#93.弱勢助學篇 - 慈濟大學新生網站

A1:為協助弱勢學生就學及培養學生獨立自主能力,本校訂定「弱勢學生助學計畫 ... 二、學雜費補助額度:以補足政府補助中、低收入戶及大專校院弱勢學生之差額為原則。 於 freshman.tcu.edu.tw -

#94.109學年度大專校院弱勢學生助學計畫-助學金 - 學務處

109學年度大專校院弱勢學生助學計畫助學金相關注意事項109學年度大專校院弱勢學生助學計畫-助學金申請表. 於 sa.web.hsc.edu.tw -

#95.弱勢助學金申請 - 國立臺灣科技大學-學生事務處

弱勢助學相關法規. 標題, 日期. 【生活輔導組】大專校院弱勢學生助學計畫. 於 student.ntust.edu.tw -

#96.109學年度大專校院弱勢助學計畫助學金辦理須知 - 學生事務處

城市大學訊息通告 申請日期 109年07月23日單 位學務處生輔組通告日期 109年07 月23日分 機2106 電子信箱[email protected]... 於 sao.tpcu.edu.tw -

#97.弱勢助學 - 清華大學

弱勢 助學金 University Grant 申請教育部弱勢助學Application Guidlines ... 協助弱勢學生順利就學,讓家庭年所得約在後40%的大專校院學生均能獲得學校的就學補助、 ... 於 sa.site.nthu.edu.tw -

#98.「大專校院弱勢學生助學計畫-助學金」申請、查核及申覆程序

高雄醫學大學學生事務處. ... 「大專校院弱勢學生助學計畫-助學金」申請、查核及申覆程序. 中華民國106年3月1日. 臺教高通字第1060023298號. 教育部函 ... 於 osa.kmu.edu.tw -

#99.大專校院弱勢助學計畫 - 學生事務處

課指組選單. 最新消息 · 處室表單 · 學生社團 · 活動新聞 · 弱勢課輔活動 · 與校長有約會議紀錄 · 導師一覽表 · 班級活動 · 大專校院弱勢助學計畫 · 校內獎學金 ... 於 manner.takming.edu.tw -

#100.弱勢助學金申請公告--學生事務處-生活輔導組 - 嘉義大學

(疫情期間未到校,為把握申請時效,建議10月8日前郵寄至系所辦公室轉導師簽章後,再請系所傳遞至承辦單位。) 一、依據:國立嘉義大學弱勢學生助學作業要點。 於 www.ncyu.edu.tw