地球科學系出路薪水的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭艾珊寫的 做自己,還是坐職升機?:人人羨慕的工作金飯碗,永遠附贈難嚥的隔夜菜 和J.K.Gibson-Graham的 經濟,不是市場說了算:邁向幸福經濟共同體的倫理行動指南都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【大專生薪情調查】物理、化學、地科含金量最高,月薪達42K也說明:根據統計,物理、化學及地球科學學門薪情最佳,勞退提繳工資高達42138 元。 【為什麼我們要挑選這篇文章】大家最關心的薪資報告又來了!根據勞動部今(28 ...

這兩本書分別來自大是文化 和游擊文化所出版 。

嶺東科技大學 經營管理研究所 葉智丞所指導 鄭景鴻的 美元指數、原油價格與糧食價格關係 (2011),提出地球科學系出路薪水關鍵因素是什麼,來自於糧食危機、美元指數、原油價格、糧食價格、糧食價格指數、黃豆價格、小麥價格、玉米價 格、稻米價格、單根檢定、共整合檢定、向量誤差修正模型、向量自我迴歸模型、Granger因果關係 檢定、衝擊反應函數、變異數分解、EViews 6。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學系 黃景進所指導 許周會的 杜荀鶴及其詩研究 (1999),提出因為有 杜荀鶴、晚唐詩的重點而找出了 地球科學系出路薪水的解答。

最後網站【大氣科學系出路薪水】資訊整理& 大氣系ptt相關消息 - Easylife則補充:大氣科學系出路薪水,Re: [問題] 進入大氣系的未來- 看板SENIORHIGH - 批踢踢實業坊,安安各位準大學生剛好幫弟妹看科系路過分享一點過來人經驗大氣系畢業出路我很粗略的 ...

做自己,還是坐職升機?:人人羨慕的工作金飯碗,永遠附贈難嚥的隔夜菜

為了解決地球科學系出路薪水 的問題,作者郭艾珊 這樣論述:

「即使菜,讀完這本書,也能變成無可挑剔的天菜。」——劉梓潔 「我第一次寫推薦序寫到,希望這本書馬上就出版,一頁一頁停不了。」——莊舒涵(卡姊) 你也想早日升遷,薪水翻倍,轉身做自己嗎? ◎與主管開會,寧願說錯,不要沉默,特別是菜鳥。 ◎管理階層跟黑社會一樣,都有頭兒和小弟,你得先弄清彼此利害關係。 ◎天大地大,沒有大過10張投影片講不完的事情,說重點。 作者郭艾珊,臺大經濟系畢業、交大管理科學研究所碩士, 一畢業就進入行銷人的夢想聖地,有藍色城堡之稱的P&G(寶僑)工作, 開啟她頭三年地獄般生活的震撼教育: 上班,就是踩

著永遠穿不習慣的高跟鞋、見人就說「我是Elsa,請多多指教」; 擔心自己被孤立、被排擠,想盡辦法要擠進那個團隊的圓桌會議; 幾乎天天都在撿屍──撿起總經理看過後先揉再拋的不滿意文件,回去改。 郭艾珊認為,社會新鮮人很難實現抱負理想,第一份工作最應抱持的心態是: 「菜鳥搶灘、絕不陣亡」,就算被笑、被K,也得撐著。 她從「反芻菜鳥」、「撿屍快手」邊看邊學,熬成「臺灣水牛」,終於升到品牌經理 ──要讓老闆給你資源、給你發揮空間,你得用三年證明自己。 曾經轟動全臺的「飛柔戶外洗頭車」,就是她帶領品牌與廣告團隊的傑作。之後, 則打響「90%專櫃使用者滿意」的宣傳口號

,讓歐蕾保養品重返市占率第一。 職場20年,郭艾珊待過美商、英商、法商,還有港商企業, 共事過的老闆更包括印度人、義大利人、美國人、英國人和德國人。 她說,每個人人羨慕的工作金飯碗背後,永遠附贈難嚥的隔夜菜。 但只要你想加速「職」升,掌握人生選擇權,一定要先展現「上位的格局」。 ◎升遷說明書:哪些事你必須「上心」 面對排擠,還擊一個人的最好方法,就是變成他的主管。 想升遷,找一件能見度和影響力高的任務,讓非直屬主管也能看見你。 盡量在第一家公司熬到升遷,因為等待的耐性,是你更需要磨練的本領。 工作沒衝勁、熬不下去?那就找個人來戀(學習),暗戀會讓人

想變得更好。 ◎江湖在走,打算要有 只是在社群曬曬恩愛,竟然就遭到公司冷凍! 表現好被公司安排接受《商業周刊》專訪,沒想到往後有天, 真的應了專訪的標題,丟了飯碗。這個讓人印象深刻的標題是? 真想換工作?整體薪資福利沒有超過20%的提升,不要輕易往外跳; 不然跳槽變跳坑,因為會從外頭找人的缺,十之八九都是內部撿剩的。 郭艾珊說,人多半希望自己的職涯能像搭直升機一樣,扶搖直上, 這本書她從自己菜鳥時寫起,歷經升遷、外派、中階主管夾心層、失業、 再度遠赴上海征戰,最後回到臺灣沉澱,並開啟自己的斜槓人生。 她希望用自己的親身經歷,幫助你一路向上,避開失

事迫降。 最重要的,永遠將更多的選擇權握在手上,因緣和決心俱足時,勇敢做自己。 名人推薦 知名作家、編劇/劉梓潔 《內在原力》作者、TMBA共同創辦人/愛瑞克 出色溝通力教練/莊舒涵(卡姊) S風格社群工作室創辦人/思葒(S編) 蝦皮網路行銷部長/何芮德

美元指數、原油價格與糧食價格關係

為了解決地球科學系出路薪水 的問題,作者鄭景鴻 這樣論述:

糧食不僅僅只是人類賴以維生的物品,更是一種國際重要的戰略物資與外交籌碼。一旦國際糧食價格受外在因素影響而暴漲,勢將對台灣人民的生活造成極大衝擊,甚至引爆糧食革命。因此,本文希望透過影響糧食價格的相關議題,進行更深入的研究。本文主要有6點發現:1.透過文獻調查法發現糧食危機為:人口因素、全球暖化、農業政策、跨國農業綜合企業、食品安全、美元因素、原油價格、生質燃料等因素相互影響下之結果。2.美元指數與糧食價格變數之間為負相關;原油價格與糧食價格變數之間為正相關。3.美元指數以及原油價格兩項變數與稻米價格;食糖價格指數以及油和油脂價格指數兩項變數與原油價格:美元指數與大豆價格皆存在長期均衡

關係。4.2007年以前美元指數領先原油價格與大豆價格;原油價格領先糖類價格指數;肉類價格指數領先美元指數。2007年以後美元指數領先稻米價格;原油價格領先肉類價格指數與乳製品價格指數;肉類價格指數與黃豆價格領先美元指數;糧食價格指數、油和油脂價格指數、稻米價格三項變數領先原油價格。美元指數與穀物價格指數則存在回饋關係。5.原油價格對於美元指數、糧食價格指數、肉類價格指數、大豆價格、稻米價格之衝擊影響皆非常顯著。2000年原油價格對糖類價格指數衝擊影響顯著,2007年以後則趨緩。2007年以後原油價格對於玉米價格之衝擊影響非常顯著。6.以2000年與2007年進行比較,自我解釋能力減少之變數為

:肉類價格指數(-31.85);乳製品價格指數(-14.30);稻米價格(-11.77);原油價格(-14.58)。美元指數解釋能力增加之變數為:糧食價格指數(+20.66);穀物價格指數(+15.69);油和油脂價格指數(+10.83);小麥價格(+11.59);玉米價格(+13.67)之解釋能力增加。原油價格解釋能力增加之變數為:糧食價格指數(+35.11);肉類價格指數(+22.51);穀物價格指數(+13.49);油和油脂價格指數(+36.13);美元指數(+14.58)。

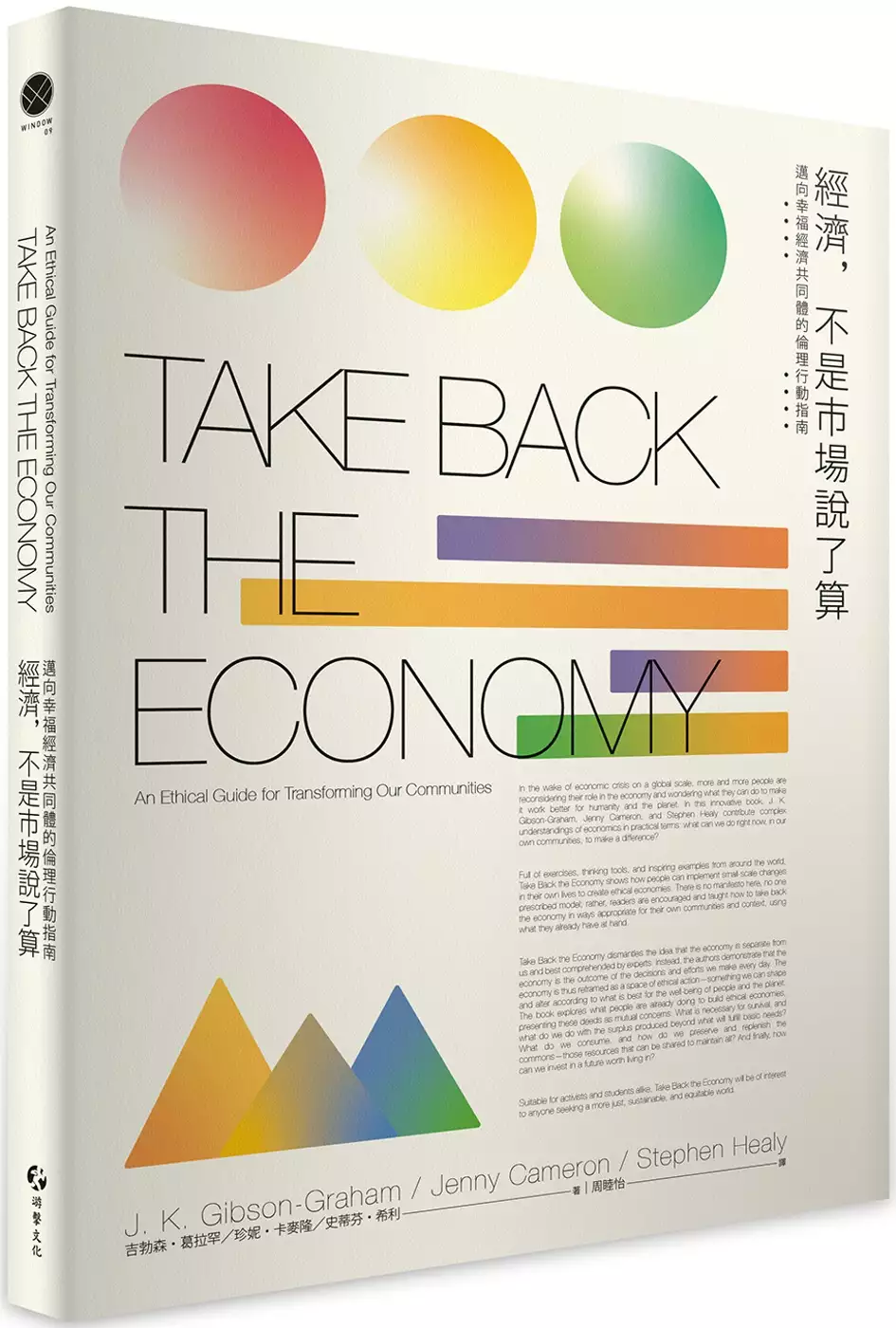

經濟,不是市場說了算:邁向幸福經濟共同體的倫理行動指南

為了解決地球科學系出路薪水 的問題,作者J.K.Gibson-Graham 這樣論述:

擺脫金錢至上的價值觀,重新定義何謂幸福 奪回對經濟、工作、商業、市場、財產與金融的控制權 透過日常生活中的選擇與行動,我們能夠創造不一樣的未來 20世紀的主流觀點認為,經濟是一部以增長為燃料的機器,任何人為干涉都可能阻礙其順暢運作,危及經濟增長。我們將經濟增長奉為圭臬,掠奪各種自然資源,威脅其他物種的生存,我們聚焦於自身慾望,無視不斷擴大的貧富差距與他人的犧牲。然而,地球資源的耗盡及不平等的加劇,讓許多人開始懷疑這些代價是否值得付出。 本書打破「經濟是一部機器」之迷思,將經濟重構為「我們決策和行動的後果」,並帶領讀者思考以下問題:何謂幸福?我們如何好好生存?如何分配剩餘?在我們

尋求好好存活之際,我們如何對待他人?我們消耗了什麼資源?如何維護我們共有的資源?如何投資未來?我們在自己的社區中能夠做些什麼以產生影響? 世界各地的人們起身行動,嘗試透過倫理行動「奪回經濟」,使其為社會和環境服務,造福人類與地球。透過倫理行動奪回經濟,意味著在好好存活之際,也關懷他人、環境與其他物種的處境,因為我們共享地球棲息地,且相互依賴。我們不只替資本主義企業工作賺錢與消費,我們還相互照顧,彼此幫助,我們以物易物,自給自足,我們贈送或收受有形與無形的禮物,彼此互惠。透過日常生活中的選擇與行動,我們可以一步步奪回對經濟、工作、商業、市場、財產與金融的控制權。 本書提供一套簡單

實用的思考工具,教導讀者如何利用現有資源,以適合自己社區和環境的方式奪回經濟,創造更公平且永續的世界,邁向真正的幸福。 ◎ 奪回工作 我們是為了工作而生活,還是為了生活而工作?何謂幸福? ◎ 奪回商業 在資本主義企業中,員工付出大量時間與心力,自然環境也付出代價,絕大多數的利潤卻都進入老闆的私人口袋,這樣的剩餘分配方式合理嗎?是否有其他選項? ◎ 奪回市場 在市場上,除了價格以外是否還有其他值得考慮的事情?我們的消費習慣如何影響他人與環境? ◎ 奪回財產 我們消耗了什麼資源?我們如何維護地球棲息地與其他共有資源? ◎ 奪回金融 金融

部門掌握了大量社會財富,然而今日其運作更像是個巨型賭場,而非我們財富的守護者,我們該如何改造金融,使其投資於我們共同的未來? 各方推薦(按姓氏筆劃排列) 李仲庭│社會事業財務顧問/地下勞動合作社南機拌飯創辦人 林以涵│社企流執行長 林祖儀│經貿國是會議全國代表 邱星崴│耕山農創/老寮Hostel創辦人 洪敬舒│台灣勞工陣線研究部主任 陳東升│臺灣大學社會學系特聘教授/科技部人文創新與社會實踐計畫主持人 陳怡樺、陳郁玲│合作經濟故事採集者/《哇!原來這也是合作社》作者 許甘霖│東海大學社會學系副教授 彭揚凱│OURs都市改革組織秘書長 黃盈豪│東華

大學民族社會工作學士學位學程助理教授 楊宗翰│《空屋筆記》作者 劉揚銘│寫作者.編輯人 謝昇佑│好食機創辦人 「如果你想經營具理想與人情味的照顧服務或教育活動,猶豫要商品化收費還是免費普及比較好?作者會陪你釐清『工作生存—商業盈餘—市場交換』的本質,進而重新定義問題;如果你想打造以人為本、社群共好的空間,正煩惱產權模式、管理機制和資金來源,作者會分享『多元的財產共有化』和『具社會連帶的金融』等概念。臺灣各地投入社會經濟創新行動的朋友們,本書兼具大格局的批判,與個體財務需求的討論,絕對有助於激發更多策略思考!」——李仲庭/社會事業財務顧問.地下勞動合作社南機拌飯創辦人

「這本書為我們提供了在資本主義至上以外的另一種思考,透過具有社會創新能量的案例分享,啟發我們對於公平與永續生活的想像,也提供一系列工具,讓我們能將想法化為具體行動,推薦大家一讀。」——林以涵/社企流執行長 「當生活逐漸被『經濟』拉下山坡,這本書會是有用的煞車,而且需要手腳並用。在資本主義社會中,人人都知道要尊重『市場是看不見的手』,但很少人談社會是『看不見的腳』,沒有社會,市場就無所依憑。本書的核心即在奪回經濟的概念,用多重的尺度、不同的角度、多元的個案重新思考生活的可能,並提供具體工具,協助被經濟原子化的個人再重建為共同體的我們。如果你也想重新抓回生活,這是本相當好的入門書。」——

邱星崴/耕山農創.老寮Hostel創辦人 「有可能讓經濟不那麼邪惡嗎?本書從工作、商業、市場、財產和金融五大面向的行動出發,透過深入淺出的指引及案例,提供一整套奪回經濟主導權的解決方案,使經濟不再是由1%所控制,只有貪婪與破壞的掠奪武器。更重要的是,以倫理作為行動核心所重建的『社會團結經濟』,既不困難,也無需龐大費用,就能看見成效。 當經濟不再是市場說了算,市場也不會只由企業說了算!是時候重建一個為99%服務的系統,讓經濟及市場成為獎勵社會價值的正義。」——洪敬舒/台灣勞工陣線研究部主任 「本書向堅持『市場資本主義之外沒有替代方案』的人,展示了『另一種世界』生猛有力的樣貌,人們

只因意識形態障目才對此視而不見;本書也對有美好憧憬但質疑『真實烏托邦』可行性的人闡明,普通人也具備能動性,能夠建立自己想要的經濟體制;對於那些已在替代方案的道路上默默耕耘者而言,本書提供了清晰的概念和實例,使其能夠據以調整實務做法;本書也為想了解地方創生和社會實踐者提供了快速理解的指南。」——許甘霖/東海大學社會學系副教授 「當資本主義無所不在地將我們生活的各個面向都商品化,強調個人主義、相互競爭等價值,人們不斷探尋資本主義以外的各種另類經濟形式。互助分享、強調人與人的關係、看重社會集體和團結等原住民部落的特質,都是我們想要尋回並重視的價值。除了臺灣熟悉的合作社與社會企業,本書也提到公

平貿易、社區支持型農業、循環經濟、私人土地共有化等另類經濟可能的出路。在此推薦這本社會經濟與團結經濟必讀的入門聖經,作者透過大量實例和具體可操作的工具,讓我們得以反思如何奪回工作、商業、市場、財產和金融,同時也展示了我們可以如何一起行動,創造一個不同的未來。一起從『自己自己到一起一起』吧!」——黃盈豪/東華大學民族社會工作學士學位學程助理教授 「生活,有各式各樣的可能性;經濟,也有各式各樣的可能性。 除了傳統大還要更大,多還要更多的經濟思維外,還有追求更好、更和諧的共好可能性。 不只是經濟,工作、商業、市場、財產和金融都有不一樣的可能。這本書讓人們對未來有更多的想像空間,也讓我更確信自

己想要當一個返樸者。」——楊宗翰/《空屋筆記》作者 「在現代資本主義社會中,各種關乎『經濟』的事,無疑是大多數人最關心的課題。但恐怕多半時候,我們都困在既有認知的框架與制度中,狹隘地以為經濟只關乎財富增長,唯有不斷努力賺錢與消費,才是對整體經濟有所貢獻。但事實上,透過本書引導我們對『經濟』、『工作』、『商業』、『市場』、『財產』、『金融』這些概念重構式的理解與實際案例的闡釋,可以發現,原來,我們大可建構屬於我們的共同體經濟體制,奪回屬於社區的經濟主權!」——謝昇佑(好食機創辦人) 作者簡介 吉勃森.葛拉罕(J. K. Gibson-Graham) 西雪梨大學的經濟地理學家

凱瑟琳.吉勃森(Katherine Gibson)教授和麻薩諸塞大學阿默斯特分校已故的裘莉.葛拉罕(Julie Graham)的共同筆名。吉勃森.葛拉罕的早期著作包括:《後資本主義的政治》(A Postcapitalist Politics)、《(如我們所知的)資本主義的終結:對政治經濟學的女性主義批判》(The End of Capitalism (As We Knew It): A Feminist Critique of Political Economy)。 珍妮.卡麥隆(Jenny Cameron) 澳洲紐卡索大學地理學和環境研究副教授。她參與撰寫的著作包括《階級與它的他

者》(Class and Its Others)、《社會經濟:經濟團結的國際觀點》(The Social Economy: International Perspectives on Economic Solidarity)等。 史蒂芬.希利(Stephen Healy) 麻薩諸塞州伍斯特州立大學地理學系助理教授。他的作品收錄於《經濟再現:學術與日常》(Economic Representations: Academic and Everyday)、《團結經濟:為人們和地球建立替代選擇》(Solidarity Economy: Building Alternatives for P

eople and Planet),以及《人文地理學的國際百科全書》(The International Encyclopedia of Human Geography)。 譯者簡介 周睦怡 德國柏林洪堡大學政治學博士。現任臺灣大學社會學系博士後研究員,協助執行科技部人文創新與社會實踐推動與協調計畫。近年來投入社會經濟、團結經濟以及公民社會的研究,探討如何透過理論與實踐的激盪促進經濟民主化與治理民主化。 各方推薦 推薦序 思考哪些是必需、多少才足夠,以及什麼是幸福(劉揚銘) 推薦序 改造資本主義的務實路徑(陳東升) 推薦序 重構新世代的解方「合作經濟」:Tog

ether We Are Stronger(陳怡樺、陳郁玲) 譯序 經濟,不只是數據指標,也可以是人與人之間互惠共好的美好相遇(周睦怡) 致謝 導論 奪回經濟 為什麼是現在? 第一章 重構經濟,重構我們自身 第二章 奪回工作 存活得好 第三章 奪回商業 分配剩餘 第四章 奪回市場 遇見他人 第五章 奪回財產 共有化 第六章 奪回金融 投資未來 結論 任何時刻、任何地點…… 註釋 推薦序 思考哪些是必需、多少才足夠,以及什麼是幸福 劉揚銘(寫作者.編輯人) 太好了,這是一本讀者可以使用,而且應該盡情使用的書,用於改變我們過去習以為常的經濟行動。書中所討論的「經濟

」,並非政府與大企業才有能力掌控的金融運作,而是居住通勤、上班工作、採買物品、經營公司、股票投資……等日常行為。我們在生活中所做的每個選擇,都有機會改變經濟的樣貌。 我們的經濟活動,也到該改變的時候了。 活在資本主義經濟體系中的我們,勞心勞力賺取報酬,以購買商品與服務滿足生活所需。照理說,經濟循環應該讓我們的日子更幸福,居住環境更美好,然而根據書中引用的研究,1950年代以來,全球經濟成長使個人收入增加,人們的幸福感卻沒有提升,在某些國家甚至還逐漸下降。我們花太多時間在賺錢,沒有時間好好生活。 工作是我們謀生的方式,或許也是快樂和意義的來源,然而漫長的工時正在損害我們的

健康,也縮減我們育兒和陪伴家人的時間。我們為了彌補工作辛勞上網爆買,吃宵夜紓解加班壓力,再拿薪水上健身房向身體贖罪。於此同時,貧富差距也逐漸拉大,市場貿易為某些人賺取豐厚報酬,卻也使某些人受苦受壓迫。 人類的經濟活動對地球環境造成影響,道理我們都懂,只是現在畫面變得更具體。2020大疫之年,令人印象深刻的一張照片,是印度旁遮普(Punjab)居民抬頭就能看見200公里外的喜瑪拉雅山矗立於地平線。由於國家進入封鎖狀態,交通中止、工廠停工,這塊地區30年來首度排除空氣汙染,讓居民得以直視原本就存在的山脈。經濟暫時停擺,使空氣和海洋變乾淨,城市更安靜,甚至連地殼震動都因此減少。 當

然不是說經濟發展只有壞處,萬萬別這麼想,經濟是我們賴以為生的日常,沒有人可以脫離其中,然而現行經濟體制的問題是如此清晰可見,其中的許多弊端我們甚至已切身體會,我們過去習慣的拚經濟模式,其耀眼的成果是否遮蔽了某些我們理應重視的東西呢?《經濟,不是市場說了算》提醒我們透過更寬廣的視野重新檢視經濟,同時也在各個層面提出有可能、甚至已證明可行的行動建議。 從想像力開始改變 改變的第一步是重新想像,本書開頭先打破「經濟像一臺機器」的刻板印象,取而代之的圖像是「經濟像一座菜園」──我們取之於它、消耗它,也需要補充與維護它;以及「經濟是一座冰山」──除了水平面上的受薪工作、市場交易外,水面下

還有許多被忽略的經濟領域。 換個圖像思考很有趣,過去提起「經濟體系」、「市場經濟」或「產業經濟」,人們總認為那是負責調整利率的政府,以及可以投資幾百幾千億的銀行與大企業才有能力推動的體系,微小的個人沒有太大力量。重置一幅畫面之後,才發現你我都是經濟菜園的生產者、消費者與維護者,我們有能力也應該照料這塊園地,並與他人協商共同使用。 想像力更新後,接下來就是如何改變、怎麼動手做的問題。本書用了五個章節循序剖析,首先討論我們的工作模式,再擴展至經營與管理企業的方式,接著繼續推演到國際貿易市場,進而反思私有財產制,最後則討論如何運用金融投資創造更好的未來。 以下針對各章內容簡單

介紹。 第二章討論工作模式時,作者探問:「究竟什麼是幸福?」原本應該是為了維持生活而工作的我們,時常反過來變成為了持續工作而生活,時間分配失去平衡,日子過得並不快樂,這是現代人的一大困擾。 書中以返樸者(Downshitfers,也有翻譯成「減速生活者」)為例,返樸者有意識地選擇減少收入但改善其生活品質,他們轉換職業、減少工作、搬到較便宜的區域,全面調整其生活方式,這是為了花更多時間和家人相處、過更健康的生活,他們以較低的物質需求換取更多滿足感與幸福。在美國、英國與澳洲,大約有四分之一到五分之一的人做出這樣的選擇。近年在全世界範圍逐漸蔓延的斷捨離、極簡主義潮流,也反映了重新思考

工作和生活的整體趨勢。 書中說明,幸福不只是物質條件的滿足,有時工作本身就是幸福,身體健康也是幸福,和社群維繫良好關係、對社會有所貢獻也都是幸福的條件。為此我們可能需要重新定義工作,而作者也提供了「24小時時鐘」、「幸福評分卡」與「均衡表」作為思考工具(42頁)。 除了個人生活之外,提供我們有薪工作的企業,也是經濟體系重要的一環。第三章討論「生存所需」與「剩餘」的界線該如何劃分?企業可以如何分配盈餘?當前的人類經濟活動已經開始超出地球的負荷,且雖然生產過剩卻貧富不均,40%的財富流入1%的人手中。我們是否可能讓剩餘分配更符合倫理,在同樣條件下滿足更多人的需求,同時也將環境與其他

物種納入考量? 本章介紹了三種企業類型:願意負起更多社會責任的資本主義企業;從企業所有權、管理決策、工資設定到盈餘分配,都以民主方式運作(在阿根廷已有案例)的工人自組合作社;以及不以利潤最大化為目標,直接滿足社會和環境需求的社會企業。 討論完企業,下一步便是連結供與需的市場。第四章很有畫面感地幫助讀者重新認識「市場」:市場是讓生產者和消費者彼此相遇的機制,也是我們和某位遙遠的他者,以及遙遠的產地建立連結的方式。在此,重要的是如何在買賣之間讓彼此都能過得更好。 過去,人們在購買商品前大多只想著價格合不合理?物品是否實用?好不好看?體驗如何?然而擴大關懷的範圍,我們可以將人

與人、人與地球的關係也納入考量。商品是否涉及動物實驗或工廠化養殖?環境是否受汙染?製造過程是否尊重人權與勞工權?運輸距離長嗎?節能表現如何?是否為有機或公平貿易?種種議題看似複雜,但作者運用蒲公英圖(112頁)、供應鏈圖(114頁)等圖表清楚呈現商品所涉及的各種連結,讓我們能夠重新評估每一次消費背後的意義。 接下來的第五章,作者提醒我們用更寬廣的視角,重新思考如何管理、維持生存所仰賴的各種資源,包括:陽光、水、空氣、土壤、動植物生態等「生物物理上的資源」;語言、音樂、藝術等「文化資源」;教育制度與政治體系等「社會資源」;以及科學技術、生態知識等「知識資源」。 我們該基於什麼樣的

規則來管理與使用這些資源?如何分配其產生的利益?怎麼協調責任?如何照料與維護它們?作者建議我們在「封閉私有」和(時常導致資源濫用與汙染的)「不受監督管理的任意開放取用」之間,開闢一種由社群共同協商、利益與責任共同承擔的資源取用、維護與管理方式。本書透過澳洲原住民共同管理傳統林地、法國城市重新市政化水和下水道系統、維基百科式的開放知識資源,以及菲律賓市政府與地主協調,讓貧民暫時使用閒置土地種菜等案例,說明更公平且永續的資源運用方式不是沒有可能達成,非常精采。 第六章則說明金融是投資未來的方式。我們應當投資未來,支持我們彼此與地球永續共生,從而確保後代就算沒有比我們現在過得更好,也至少能擁

有一樣好的生活。在做出投資決定時,只考量「投資報酬率」(ROI)可能不太夠,目前已有計入社會和環境報酬的「社會投資報酬率」(SROI),甚至是作者提出的「共同體經濟投資報酬率」(CEROI)。CEROI讓支持健康、教育、兒童與老人照護的組織,減少生態足跡與能源耗損的企業,能創造就業並將盈餘分配給社群與環境的事業體,以及支持倫理貿易活動的公司,能在這個標準裡脫穎而出,被投資人看見。目前世界上已有許多納入倫理考量的投資方案,例如幫助貧民籌資以協助其自立的窮人銀行、將資金投入生態環境的管理基金。 循序擴大視野 閱讀本書,是循序漸進擴大視野的過程,本書讓讀者從自私自利的經濟動物,一步步

發現原來自己的工作、生活與消費行為,都會與他人產生連結,甚至連金融投資也是改變未來的方式,或許連我們選擇買哪支股票,都是在描述自己想要什麼樣的未來;而我們賴以生存的環境也不能無止境地消耗,地球和我們的身體一樣都需要照料維護。原來作者所說的「共同體經濟」,正是將與我們連結的他人、環境和未來世代都納入考量。 改變了認知,當然還要起身行動。雖然未來不見得樂觀,例如減速生活的健康想像,在發大財的美夢之前是否有足夠的吸引力?工人自主管理的合作社以及社會企業,是否能在資本市場上與利潤最大化的企業競爭?如果知道一家公司是血汗工廠、極度消耗環境資源,但買它的股票會賺錢,你會不會投資?更殘酷的問題可能是

,如果你手上已經有血汗工廠的股票正在賺錢,你是否會選擇拋棄它?凡此種種提問,都在閱讀過程中掠過我的腦海,令人膽顫心驚。 幸好,避免眾人竭澤而漁大撈一筆的方式,是讓大家了解到我們都屬於一個利益共同體。當我們擴大關懷的視野,就能增進更大規模的共同利益,而這也會回過頭帶來自利,這或許會是經濟動物改變的契機。本書各章都附上了具體可行的倫理行動指南,讀者可以使用,也應該盡情使用。 第三章 奪回商業:分配剩餘 什麼是商業? 商業機構是生產與交換商品和服務的組織。它們是企業主和工人將資源、科技和勞動力轉換為新事物的地方。主流的訊息是,企業是經濟增長的泉源,財富和福祉由此流出。 儘管有這種漂亮的說法

,但大多數商業機構並非以製造更大的善為首要目的而組織起來。套一句常說的話,「商業機構就是用解決問題來賺錢」。正是對獲利的欲望驅動人們的奉獻精神——甚至是著迷——特別是對公司老闆而言。 儘管對某些人而言,商業機構是豐厚個人報酬的來源,但對其他人而言,這是個受苦和壓迫的場域——一個充滿剝削的地方。對另外一些人來說,商業機構只是一個工作和謀生的地方,一個索要他們清醒時最美好時光的環境。 所以在工商企業裡究竟發生了什麼事情?一種檢視它的方式是追蹤舊財富被轉換成新財富的過程。暫且讓我們著眼於生產並出售某種商品或服務的公司,而先忽略那些買賣既有商品的公司。 商業機構運用儲存的財富(通常指的是金融資金)購買

像是原料、土地、建築物和機器,以及勞動力等物質投入品。在生產過程中,勞動力增加了現有的財富投入,生產出某種東西,其擴增價值反映在其售價之上。根據公司的所有權和治理結構,這種新的財富會與企業內外的生產者和非生產者共享。 過去的200多年以來,一種工商企業的形式,即資本主義的公司,一直被譽為組織財富轉換和實現最高效率生產的最佳方式。在資本主義的商業機構中,工廠和設備都是私有的,員工在規定的時段受薪工作,商品被製造出來並在市場上銷售,而利潤則由公司老闆或股東私下積累。論點如下:私人利潤為企業家提供了適當的誘因,誘使他們冒險、與他人競爭,並且努力達到更好的產出。而私人回報也以更便宜商品的形式順勢為許多

人帶來好處。 此論點的主要缺陷在於,用「解決問題來賺錢」,讓我們超出了可永續發展的資源使用程度。我們環境的耗損呈指數增長。資本主義式商業機構所製造的新財富以狼吞虎嚥的速度吞噬了礦產、非再生能源、土壤肥力,以及動植物的物種。這些不用錢的大自然「禮物」被轉換成私人利潤,然而生態和空氣卻被破壞到生活受威脅的程度。直到現在我們才理解到,過去200年來的工業化對於地球健康的影響究竟有多麼嚴重。

杜荀鶴及其詩研究

為了解決地球科學系出路薪水 的問題,作者許周會 這樣論述:

過去在晚唐詩的研究中,對此時期文學和文人在唐詩史或整個中國詩史上的地位和價值,並沒有很多人為他定其適當的地位。譬如,大部分的文學史書,論晚唐時期的詩歌時,只言及李商隱、杜牧等晚唐前期的詩人,而至於晚唐後期的詩,往往謂此時的詩歌,與其歷史上唐室的命運一般,走著下坡之路。如葉慶炳《中國文學史》「晚唐詩」一則中,只論及杜牧、李商隱以及韓偓三人,至於晚唐後期的一些社會詩人,卻沒有加以充足的說明,而直接跳至晚唐的其他文學體裁,如散文、傳奇、變文以及新興文學─詞。又如劉木杰《中國文學發展史》「晚唐詩人」一則中,論述「李賀」、「杜牧」、「李商隱」、「杜荀鶴與其他詩人」和「司空圖」等五個小目,其中前三人,乃

屬於晚唐前期的唯美主義的詩人,而「司空圖」的詩歌也是缺乏社會內容,而此文主要討論的是他的詩歌理論,即《詩品》。而論及晚唐後期吟詠社會現實的詩人的,只有「杜荀鶴及其他詩人」一則,其中稍為探討到晚唐後期的社會詩人,但是這也不能充分地說明這些詩人在亂時,在唐詩轉移成宋詩的過渡時期扮演的角色。 杜荀鶴雖然不是詩壇上赫赫有名的,成就很高的文人。但是他生活在一個朝代的末期,經歷過亂時的變革,努力挽救漸漸衰落的國家的命運。他在晚唐靡弱的詩風當中,他是最能夠繼承且發揚了杜甫、白居易的現實主義創作傳統,其內容多為揭露黑暗現實,深刻地再現了動亂時代的社會面貌。不過前人評論杜荀鶴的詩歌時,似乎沒

有很平公地為他評價,很少人注意到杜荀鶴詩歌在文學史上或詩歌史上的價值和地位。 首先,我們了解一下前人對杜荀鶴的評價如何。前人對他的評價有褒有貶,褒者有如顧雲為杜荀鶴《唐風集》作序,謂「可以左攬工部袂,右拍翰林肩」,顯然是溢美之辭。然而貶之者亦甚多。胡仔《苕溪漁隱叢話》後集卷十五載「《唐風集》中詩極低下」,吳拿《觀林詩話》認為「詩句鄙惡」,吳師道《吳禮部詩話》認為「鄙露已甚」,楊鎮《升庵詩話》認為「晚唐之下者」等,他們都以杜荀鶴詩之「俗」或「露」之特性,貶低其詩。 其實,此「俗」或「露」二點,都不足以稱之為杜荀鶴詩歌的毛病。古人談詩,往往以「雅」為尚,以「

婉」為貴,豈不知通俗、直白也是很不容易做到的,重要的是看其能否妥貼地表情達意,而不在於表達的方式。 雖然有一些學者貶斥對杜荀鶴常用俚俗語言的特色,但是宋人對於詩歌使用俚俗語言,持有不同的視角。如羅大經就保持著與這些人不同的欣賞角度,其《鶴林玉露》卷三云:「余觀杜陵詩亦有全篇用常俗語者,然不害其為超妙。」此外尚有一些宋人的詩話中多少有肯定適度使用俚諺俗語,如張戒《歲寒堂詩話》卷上云「世徒見子美詩多粗俗,不知粗俗語,在詩句中最難,非粗俗,乃高古之極也。」可見也有些人對詩歌使用俚俗語言的評價頗高。 那麼,我們應該如何正確地看待和分析杜荀鶴在文學史上的地位呢?首

先,應從當時「荀鶴體」詩被接受的情況來考察。杜荀鶴曾在詩中描述過自己詩歌傳播的情形:「一句我自得,田方人已知」(〈苦吟〉),又云:「多慚到處有詩名」(〈敘吟〉)。《舊五代史》本傳,亦謂他「善為詩,辭句切理,為時所許。」可見,他的詩歌當時贏得了不少時人的讚譽和歡迎。嚴羽《滄浪詩話.詩體》以人而論則,從李陵、蘇武一直到楊誠齋,備列了三十六體,其中唐人有二十四體。而杜荀鶴偏偏在僅有的晚唐三體之中,可見嚴羽對他的重視。元人辛文房在《唐才子傳》中亦說:「荀鶴苦吟,平生所志不遂,晚始成名,況丁亂世,殊多憂惋思慮之語,於一觴一詠,變俗為雅,極事物之情。足丘壑之趣,非易能及者也。」又如五代詞人韋莊編選的《又玄

集》曾選入杜詩二首,稍後蜀監察御史韋 編選《才調集》,亦收錄他的詩歌八首(五言三首,七言五首),足見杜荀鶴詩在五代至宋元時是很有些影響的。由此可見,杜荀鶴和當時的詩人們在詩歌中,常用口語、俚語的風氣,對宋人的詩歌有一定的影響。嚴恩紋《宋詩概論》中論宋詩的特性,說: 宋詩是現代語體詩的驊騮先導:宋人作詩,大都清空如話,不避通俗,而且喜歡用通俗的語言,以及俗語中慣常使用的動詞助動詞入詩,將「作詩」與「說話」打成一片,可以說是已開現代語體詩的先河。 宋詩人以俗語入詩者,自然不乏其人,北宋就有歐陽修、蘇軾、黃庭堅、陳師道等人。上面的引文就是描述宋詩的這種特性,

但這段話可以直接拿來形容杜荀鶴詩的幾個特性,可見宋詩的這些特色,不是到宋代始有的,而是經過晚唐後期的杜荀鶴與其他通俗詩人和五代的許多詩人的嘗試與創作,漸漸形成了宋時的此一特性。可知杜荀鶴等詩人在詩歌史上的作用,不可輕視的。 再者,杜荀鶴詩就以創作題材和思想內容觀之,亦不只是反映民生疾苦,據前面本文中所分析,還有其它有關國計民生的諸多方面,令人感興趣的是,無論是寫游覽各地,還是隨軍邊塞,杜總是擇取其中於國於民有較大影響的題材落筆,創作視角也與他人異,含義較深。中唐以來,熱衷政治,關心民瘼之作者,似較中、盛為多,杜荀鶴乃其中較為突出者。詩寫政治,語涉國計民生,應是「杜荀鶴體」在

創作題材和思想內容上的一個重要之特點。他在自己的詩中,把「官家」、「縣宰」當作抨擊的對象,擺開陣勢進攻。從這些地方看來,杜荀鶴是真正看到天下蒼生的疾苦,奮起而與之抗爭的。當然,杜荀鶴和其他一些進步的詩人一樣,他也是找不到社會出路,不知如何去解決這些社會上的種種問題。他只有痛斥,只有詛咒,只能表現出他的強烈的憤慨之情。詩人感到迷茫,找不到解決社會問題的辦法。這是他的局限。 但是,雖然在實際上的影響力方面,有著他的這些局限,但是杜荀鶴的這些為國家憂心、救濟民生的歷史使命意識深深影響宋代士大夫的思想。錢穆《國史大鋼》論宋代士大夫的思想時,說: 士大夫中間,最為

舉世推重的,便有一些所謂隱士,……宋朝的時代,在太平景況下,一天一天的嚴重,而一種自覺的精神,亦終於在士大夫社會中漸漸萌茁。所謂自覺精神者,正是那輩讀書人漸漸自己從內心深處湧現出一種感覺,覺到他們應該起來擔負著天下的重任。(並不是望進士及第和做官)范仲淹為秀才時,便以天下為己任。他出兩句最有名的口號來,說士當先天下之憂而憂,後天下之樂而樂。這是那時士大夫社會中一種自覺精神之最好的榜樣。……范仲淹個人的精神,無端感覺到此,這已是一種時代的精神,早已隱藏在同時人的心中,而為范仲淹正式呼喚出來。 錢穆說「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂」的自覺精神是宋人時代的精神,但是這些隱士或中

下層人士的時代使命感,早在晚唐的亂世中,已出其萌芽。我們讀杜荀鶴的詩作和其他同時代文人的作品,就不難發現這一點,由此可知,杜荀鶴等晚唐時代的通俗社會詩人,不但在文學創作方面影響宋代的詩壇,而且給宋代文人的時代意識方面也帶來了莫大的影響。杜荀鶴和晚唐文人的文學史上的地位就在此。 總之,在唐末那一個衰頹、動蕩的特定時期裡,杜荀鶴能繼承和發揚杜甫、白居易等人的現實主義詩歌創作的優良傳統,並努力探索一條以俗為雅、通俗寫實的詩歌創作道路,這無疑是難能的。雖然受時代和思想觀念等因素的制約,使「荀鶴體」詩還不能與李白、杜甫等大家的詩作在同一個藝術品位上等量齊觀,但在當時,其成就又的確是很

高的,而這些努力也給後世的文人一定程度的影響,這是值得我們重視的。

地球科學系出路薪水的網路口碑排行榜

-

#1.地質系國營事業聯招最易上榜的科系

不少人以為地質、地科系只會挖石頭做研究,其實工作出路非常多元,包括氣象局、中央地質調查所、水利署、營建署、環保署、高工局、公共工程委員會等公 ... 於 www.3people.com.tw -

#2.全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 - 今周刊

自己是台大會計系,出社會後去四大會計師事務所工作,如今已32歲了,薪水仍不見起色,只有60~70萬左右。直問為何自己賣肝賣得不比理組少,待遇卻差 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#3.【大專生薪情調查】物理、化學、地科含金量最高,月薪達42K

根據統計,物理、化學及地球科學學門薪情最佳,勞退提繳工資高達42138 元。 【為什麼我們要挑選這篇文章】大家最關心的薪資報告又來了!根據勞動部今(28 ... 於 buzzorange.com -

#4.【大氣科學系出路薪水】資訊整理& 大氣系ptt相關消息 - Easylife

大氣科學系出路薪水,Re: [問題] 進入大氣系的未來- 看板SENIORHIGH - 批踢踢實業坊,安安各位準大學生剛好幫弟妹看科系路過分享一點過來人經驗大氣系畢業出路我很粗略的 ... 於 easylife.tw -

#5.近5年新鮮人求職理化地科含金量最高 - 天天要聞

近5年大專就讀「物理、化學及地球科學」的畢業生可說是含金量最高。 ... 化學類(例如化學系、應用化學系、化學暨生物化學系等)及地球科學類,這幾類學生畢業出路相當 ... 於 www.bg3.co -

#6.國立中央大學104 年度系所評鑑地球科學學系自我評鑑報告書

目標及特色,利入加強其他地球科學領域課程(如海洋課. 程等)。 1. 本系主要 ... 入許多優良的兼任師資,打開部分畢業生的出路,使地震研究在本校逐漸蔚為風氣,持續至. 於 pdc.adm.ncu.edu.tw -

#7.關鍵字(地球科學系) | 健康跟著走

地球科學系 畢業出路列表:大學網統計各校系學生歷年的畢業工作,列舉出地球科學系 ... 科學系的學長姐,畢業後的出路:升學還是進修,從事什麼工作,去哪家公司,薪水 ... 於 info.todohealth.com -

#8.視光學系出路薪水 - 雅瑪黃頁網

搜尋【視光學系出路薪水】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 賞鳥單筒望遠鏡生物顯微鏡 解剖顯微鏡地球科學顯微鏡工業顯微鏡 特賣商品 於 www.yamab2b.com -

#9.社會新鮮人薪資出爐!「理科1行業」54K奪冠最低沒有3字頭

(學門,行業,薪資,薪水,平均工資,勞動部,畢業生,大學生,科系) ... 出27個學門所對應的平均工資,能夠領最多的是「物理、化學及地球科學學門」,最少則 ... 於 finance.ettoday.net -

#10.[問卦] 大氣系畢業出來要幹嘛- Gossiping板- Disp BBS

推kyo7930743: 空822梯有一個大氣科學系博士畢業,小選就第一個被抓15F 06/08 08:52 ... 推Toge: 台灣的地球科學本來就不被重視33F 06/08 09:18. 於 disp.cc -

#11.2021/110環工系、環工所出路總整理,高普考環境工程

環境工程出路總整理,薪資、工作、升學與考試全解析 ... 地科系跨考,準備四個月應屆畢業考取高考環境工程組榜首-戴O勳同學心得(點我展開) 於 byone168.blogspot.com -

#12.新鮮人求職這類學門含金量高平均薪資達4萬8 - 工商時報

大學指考分發7日放榜,大學新鮮人將決定未來4年的就讀科系。據勞動部最新統計,近5年大專畢業生投保薪資,發現就讀「物理、化學及地球科學學門」的 ... 於 ctee.com.tw -

#13.地理系薪水

推heatthree : 地理系的出路薪水普遍較高的可能是GIS 之類的吧08/12 01:49. → heatthree : 最偉大的話可能是當個地理學家拯救地球08/12 01:50. 於 www.dehlicast.co -

#14.地科系畢業出路- 職涯公職QA

我今年22歲,女生,就讀台南後站大學的地科系。在學四年也算認真,也修了滿多環工系的不過我越認真唸越覺得自己並不喜歡地科,也查過高普考在地科的開 ... 於 job.faqs.tw -

#15.BetweenGos快報/好心酸!2018年最難找到工作的科系是這些

地質系、地球科學工程學系:失業率7.26%. 所有和自然資源相關的科系都面臨了一樣的困境:市場需求迅速萎縮。不過,未來和再生能源相關的科系也許出路 ... 於 betweengos.com -

#16.地質學出路 - KVD

地科 界的出路大致分為產、官、學三個部份,產業界的話以工程顧問公司為大宗, 如果你想 ... 想找社工系出路薪水都在【愛順發分享文】提供有工業設計出路薪水53筆1頁, ... 於 www.adamsblankie.co -

#17.高普考土木工程-屏東學儒公職補習班

高普考土木工程完整考試資訊、考試科目、錄取率、薪水、工作內容、考古題 ... 環境系統工程、交通工程與管理學系工程組、地球科學、地質、地質科學、 ... 於 www.pcsr.com.tw -

#18.地球科學學系 - 中央大學板 | Dcard

想請問地科的學長姐們,地科系未來工作機會和方向。已從網路搜尋,但地科 ... 出路很多是公職,想要錢可以考中油地球物理或是碩班出國之後走礦業。 於 www.dcard.tw -

#19.地質學類-大學畢業生薪水收入、出路調查就在1111薪資公秤

1111大學生畢業出入薪水調查提供您地質學類學生畢業後三年平均收入數據。 地質學類包括地質系。 地質學類學生畢業後主要從事工地監工、地質與地球科學研究人員、公家 ... 於 healthtagtw.com -

#20.台灣大學大氣科學系Miya Lee 李怡璇

就讀於台灣大學大氣科學系,預計2018 年畢業,將分享她在台大的求學經驗。 ... 愛地球愛生物:地科系vs 大氣系vs 森林保育系vs 動物科學系,所學出路差異與適合特質? 於 ioh.tw -

#21.台大地質科學系

這些地科系或地質系,現在也多加入環境與資源相關的課程,以求實用, 不像 ... 後的出路:升學還是進修,從事什麼工作,去哪家公司,薪水多少錢,擁有 ... 於 alquileresarcruz.es -

#22.学地质学有啥出路吗? - 知乎

而且薪水照比其他行业不会有优势相反往往处于劣势。 ... 明人不说暗话,做地球物理还有岩土工程还有工程地质或许还有点出路,单纯的做矿物矿床可能真的很难有好事业. 於 www.zhihu.com -

#23.【二類組科系介紹】理工科最燙金科系是哪一個?(電機/資工 ...

未來出路, 公職:氣象局、民航局企業:氣象、天文相關研究人員、應用科學研究人員、研究助理、學術研究、教職. 學系, 地球科學系. 核心課程, 大一:普通地質學、大氣 ... 於 transfertest.pixnet.net -

#24.地球科學系出路站內搜尋 - 健康Works

小常識地球科學系出路有15筆1/1頁生命科學出路,生命科學系出路薪水精采文章當紅資訊,生命科學系最具代表性的出路,就是到生技製藥產業,台灣今年極可能有第一顆取得 ... 於 search.bcwebworks.com -

#25.近5年新鮮人求職理化地科含金量最高 - 奇摩新聞

除「物理、化學及地球科學學門」外,第2名是「工程及工程業學門」,平均薪資4萬4,012元,第3名則是「醫藥衛生學門」,平均月薪為4萬1,573元。 於 tw.news.yahoo.com -

#26.地球科學學類-大學畢業生薪水收入、出路調查就在1111薪資公秤

1111大學生畢業出入薪水調查提供您地球科學學類學生畢業後三年平均收入數據。地球科學學類包括地球科學系、地球環境暨生物資源學系、地球與環境科學系。地球科學學類 ... 於 www.jobsalary.com.tw -

#27.物理系出路薪水 - Bkucuk

從畢業生就讀的學科來看,物理、化學及地球科學學門畢業生平均薪資最高,約為48150 元;再來依序是工程及工程業學門(43988元)、醫藥衛生學門(42411元)、法律學 ... 於 www.bkucukguzel.me -

#28.材料科學與工程學系排名完整相關資訊

賀!2017 QS世界排名臺大「材料科學」 - 台灣大學材料科學與工程學 ... 學系排名材料科學系材料科學出路材料科學pdf材料科學書材料科學與工程材料科學 ... 於 jobtagtw.com -

#29.化學系薪水

哪個產業最高薪...2019年11月21日· 哪些科系出路較好? ... 這90 幾萬人的平均薪水如何? ... 從畢業生就讀的學科來看,物理、化學及地球科學學門畢業生平均薪資最高, ... 於 jpworkingholiday.com -

#30.Re: [討論] 大氣科學未來出路- 看板TY_Research

教職:教授/中學地科老師 這工作應該還蠻直觀的我們系上教授大多都滾過洋 ... 也許薪水的表現可以不錯不過也是因工作而異--- 其實如果對大氣科學系有 ... 於 www.ptt.cc -

#31.各行各科新鮮人薪資統計出爐:理科50K奪冠、「最慘行業」31K

哪個科系的大專畢業生薪水最高呢?根據統計資料,「物理、化學及地球科學學門」大專畢業生奪冠,平均提繳工資達5萬213元,第 ... 於 www.taisounds.com -

#32.地質與地球科學研究人員證照、薪水行情、職務必備條件

地質與地球科學研究人員在做什麼?完整工作內容介紹都在1111職務大辭典,專業彙整地質與地球科學研究人員證照、薪水行情、所需職能條件、學歷年齡、工作機會數、未來職 ... 於 careermaster.1111.com.tw -

#33.到英國留學念地科

這個在台灣冷門的科系 放心好了 ... 其中地理學方面 相信念地科或地質的可能會說這是不同的領域 ... 若想畢業後在英國工作絕對不是問題 薪水聽說數字也很漂亮. 於 tdrider.pixnet.net -

#34.新鮮人平均薪資出爐!哪個產業對畢業生最大方?哪個科系最 ...

2.高薪學科前5名,理科居多. 從畢業生就讀的學科來看,物理、化學及地球科學學門畢業生平均薪資最高,約為48,150元; ... 於 www.bnext.com.tw -

#35.操弄【劍橋分析事件大揭祕】 - Google 圖書結果

我妹妹也拿出了她的薪水;我們的父母確實也感謝這些協助。隨著父親的健康惡化,我們都承擔不起失去 ... 雖然我還在等待公司實現偉大的成就,但不代表我沒有在計畫出路。 於 books.google.com.tw -

#36.近5 年新鮮人平均薪資出爐!哪個科系畢業最吃香?哪個產業 ...

哪些科系出路較好? ... 這90 幾萬人的平均薪水如何? ... 從畢業生就讀的學科來看,物理、化學及地球科學學門畢業生平均薪資最高,約為48150 元;再 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#37.2021大學科系就業出路新動向(四)

以下從未來就業的角度,提供科系出路的幾個新動向觀察。 ... 台塑等石化業者會招聘地質系、地球科學系的學生,主要著眼點也是在此(台塑近年投資重心早已轉向美國)。 於 blog.career.com.tw -

#38.什麼是物理治療?物理治療師薪水高嗎?工作內容、考試一次剖析

非相關科系畢業也能報考物理治療師考試嗎?剖析物理治療師的工作內容、考試,甚至薪水等,讓你一次瞭解物理治療師的大小事! 於 www.twstudy.com -

#39.臺大大氣系鄭傑仁心得分享 - Urschool

等等,尤其實在跟氣象相關的地理課的天氣與氣候,和地球科學大氣的部分,都讓我很 ... 我十分喜歡當初的選擇,縱使旁人對於大氣系的認知總是認為出路不廣而讓我有所 ... 於 urschool.org -

#40.不會冷- [地球科學類科系選填指南] 學測放榜啦! 你 ... - Facebook

我是因為高中地科老師很正,所以就選念地科了!!!! 3 年 舉報 ... 有更多的機會發展適合自己路線的選修課程,出路更自由! ... 但有一群領著普考薪水的高專業人才們, 於 zh-hk.facebook.com -

#41.哪個科系最有「錢途」?醫學系薪水最高,薪資發展程度最低的 ...

至於「藝術學群」、「生命科學學群」、「文史哲學群」的平均薪資和投入職場比率相對之下則都較低。薪資表現不盡理想,也因此許多學生在畢業後會轉換 ... 於 www.storm.mg -

#42.高普考-天文氣象考試科目及工作內容、薪資_志光數位學院

天文職系-本職系之職務,係基於天文之知能,對星體之組織、演化、運行與相互關係之 ... 大氣科學概要 ... 氣象學系出路較少,公職氣象類科適合該科系畢業者報考。 於 www.cek.com.tw -

#43.大學各科系「最低薪資」出爐!最高與最低月薪相差近2萬 - UDN

每個行業的起薪都不太一樣,對此勞動部就在「大專生就業導航」的頁面整理出27個學門所對應的平均工資,根據統計能夠領最多的是「物理、化學及地球科學 ... 於 udn.com -

#44.海洋環境資訊系 - NTOU-國立臺灣海洋大學-未來學生專區

本學系以海洋科學及電腦資訊並重,訓練學生除具有海洋科學的知識外,並擁有處理及 ... 就業出路. 學術:中央研究院研究員、大專院校教師、工研院研究員、海洋科技研究 ... 於 admission.ntou.edu.tw -

#45.薪資破4萬!前5名有「錢」途科系出爐年薪懸殊達20萬 - 三立新聞

根據勞動部、教育部最新資料發現全部27個學門中,唸物理、化學及地球科學學門者,在畢業後1年薪資達4.5萬元最高,而前幾名都是理工科系,反觀餐飲服務 ... 於 www.setn.com -

#46.你選擇的是- 地球科學學類,畢業年資未滿2年 - 科系就業導航 ...

科系薪資行情? 地球科學學類與相近的科系類別,以下是它們的平均月薪分佈情形(不論畢業年資):. 將滑鼠移往圖中節點部分,會有更多資訊. 2萬5以下. 於 www.yes123.com.tw -

#47.科系薪水排名延伸文章資訊 - 如何做好生意

科系薪水排名,你想知道的解答。 ... 畢業生)在27個學門當中的薪資,以「物理、化學及地球科學學門」的畢業生的薪水最高,平均一個月的薪水 ... 哪些科系出路較好? 於 businesswikitw.com -

#48.現在轉系還來得及!來看看哪些職業、科系薪水最高

① 金融保險業最高薪、讀理化的薪水最高 · 物理、化學及地球科學學門48,150 元 · 工程及工程業學門43,988 元 · 醫藥衛生學門42,411 元 · 法律學門41,275 元 ... 於 www.myplus.com.tw -

#49.地質系出路學生出路 - Mspk

【分享】臺大地質,中央地科面試心得 · 地質系的課程也包含了化學及生物~但最重要的 ... 地科系排名地質科學系出路地質系出路地質系工作地質系英文羅立地質首頁地質系 ... 於 www.mspkcd.co -

#50.選對校系保障起薪?2021「這些校系」薪情最好餐旅系墊底?!

不管是撐起台灣經濟半邊天的半導體產業,還是高科技工業先進製程管理,都高度仰賴工學院畢業人才,行業競爭激烈薪水當然也高人一等,而同樣行情看漲的還有 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#51.【環境類科系出路】環境類工作內容是什麼?要如何才能坐領 ...

環境類出路 · 環保行政 · 環保行政學 · 環境科學 · 環境衛生學 · 水汙染與土壤污染防治 · 環境規劃與管理 · 空氣汙染與噪音防制. 於 byone168.pixnet.net -

#52.30% 才是校外考察啦!」 l 臺師大學長l EP1 地科系在幹嘛?

師大地科的竣元說,從地質、地球物理、大氣、海洋到天文,通通都要學,未來出路包含調查所、氣象局、民航局、中油、天氣 ... 於 www.youtube.com -

#53.近5年新鮮人求職理化地科含金量最高 - 中國時報

大學指考分發7日放榜,大學新鮮人將決定未來4年的就讀科系。據勞動部最新統計,近5年大專畢業生投保薪資,發現就讀「物理、化學及地球科學學門」的 ... 於 www.chinatimes.com -

#54.[新聞] 新鮮人薪資理科最高這行最慘- tech_job

若從畢業學門來看,其中以「物理、化學及地球科學學門」的大專畢業生平均提 ... 還滿令人意外的特別是其中的"地球科學學門" 不知道出路到哪了這麼威。 於 pttcareer.com -

#55.中央大學地球科學學系沈如妍| IOH 開放個人經驗平台

IOH.tw讀書方法填志願思考單選系先探索18學群全台校系總覽熱門專欄教授談科系碩博校系總覽海外留學海外各校系總覽海外升學指南僑外專區關於IOHIOH創辦初衷IOH團隊 ... 於 babygoretro.com -

#56.畢業生薪資公開住宿餐飲科系畢業生最差「轉對行加薪7千」

... 而畢業者所屬科系中「物理、化學及地球科學學門」出路最廣、高薪資;雖然「餐旅及民生服務學門」畢業後的薪資最低,但若願意轉行至較為辛苦的運輸 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#57.【網友推薦】化學系薪資 - 加拿大打工度假攻略

化學系研究所104升學就業地圖- 104人力銀行www.104.com.tw › 學門› 自然科學學門› 化學系 ... 畢業後的出路:升學還是進修,從事什麼工作,去哪家公司,薪水多少錢, ... 於 jeju-travel.com -

#58.國貿系出路薪水 - Jirikubjak

想知道更多薪水待遇情報,快上1111薪資公秤查詢。 死都不推薦來念?. 國貿系出路薪水資訊整理Page1 2006年4月25日我是私立大學國貿系畢業, ... 於 jirikubjak.cz -

#59.這些熱門科系「名大於實」?網嘆:70級分考進卻領低薪

但有些熱門科系,或許畢業後的薪水跟預期不盡相同。 ... 跳通訊非常強」、「休閒觀光,實務跟理論完全是兩個世界」、「地科,應該去澳洲挖石油的」。 於 fnc.ebc.net.tw -

#60.終生科科」?那倒未必!業界工作10 年,我想告訴學弟妹的事

台灣出生,沒有美國身分,大學畢業於台灣某間大學的生命科學系,畢業後 ... 類的工作,都是薪水比較低的工作,除非是業務或學校老師,可能另當別論。 於 crossing.cw.com.tw -

#61.台大大氣系出路完整相關資訊 - 小文青生活

學生出路- 台大大氣系氣象專業服務領域:中央氣象局,國內外大氣科學、地球科學學術與 ... 年9月4日· 文章標籤:輔大化學系出路化學系出路dcard化學系出路薪水化學系. 於 culturekr.com -

#62.「地球科學系」找工作職缺-2021年9月|104人力銀行

2021年9月9日-108 個工作機會|地球科學教師【新北市私立及人高級中學】、研發/品管/試驗室人員(觀音)【晉瑜企業股份有限公司】、GIS研究員【財團法人台灣地理資訊 ... 於 www.104.com.tw -

#63.地質學類-大學畢業生薪水收入、出路調查就在1111薪資公秤

地質學類-大學畢業生薪水收入、出路調查就在1111薪資公秤. 2021-10-23 ... 出路與發展- 中國文化大學地質學系 ... 中央地科系沈如妍| IOH 開放個人經驗平台. 於 historyslice.com -

#64.【獨家】哪個系所最鍍金?遠見「2021起薪最佳大學」大數據 ...

《遠見》與104人力銀行合作,獨家公布各大學、各科系的起薪報告! ... 是傳統國立名校,台清交成被譽為高教四大天王,中央則是以基礎科學、地球科學、 ... 於 www.gvm.com.tw -

#65.學技術薪水考大學:博士薪水排行榜TOP10 - Fvilb

第二名為自然科學學門(物理系,化學系,地球科學系等),平均月薪有8,7000元,第三名則是商業及 ... 生醫工程學類-大學畢業生薪水收入,出路調查就在1111薪資公秤. 於 www.ussvalkyre.co -

#66.大氣科學 :: 非營利組織網

非營利組織網,大氣科學系學校,大氣科學系出路薪水,大氣科學系分數,大氣科學出路,大氣科學學校,大氣科學系ptt,大氣科學書,大氣科學研究所. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#67.地方特考土木工程 科目與工作內容 - 公職王

地方政府特考(地方特考)土木工程,錄取後薪水約43350元~46225元、地特四等 ... 環境系統工程、交通工程與管理學系工程組、地球科學、地質、地質科學、防災科技、環境與 ... 於 www.public.com.tw -

#68.讀五專畢業薪資最低?錯了!大學生才是最低的!!!

選對科系成為高薪族群勞動部公開了最新的統計數據,針對2018年畢業生做薪資調查 ... 薪水加值的證照考試通通考起來吧! ... 物理、化學及地球科學學門. 於 edd000036.pixnet.net -

#69.學生出路 - 台大大氣系

氣象專業研究領域:國內外氣象、地球系統科學等知名研究機構. 氣象專業服務領域:中央氣象局,民航局氣象中心,軍方氣象單位,電視台幕前氣象播報與幕後製作。 於 www.as.ntu.edu.tw -

#70.大學該選什麼科系?填志願前就該知道的那些事 - 泛科學

選科系不是挑熱門、看出路,而是要評估能力、了解興趣、問問自己志向在哪裡! ... 因為電機畢業工作和薪水都比較好嗎? 電機系分 ... 「爸,媽,我想要念地球科學系。 於 pansci.asia -

#71.法律系薪水– 法律百科 - Didamagn

【畢業出路】2021高薪外派工作外交特考、外商公司、外文/各國語文系/外交/政治/法律系… ... 第二名為自然科學學門(物理系、化學系、地球科學系等),平均月薪有8,7000 ... 於 www.didamagne.co -

#72.地質科學系畢業出路|國立臺灣大學-大學網 - 數位感

國立臺灣大學地質科學系- 畢業出路地質與地球科學研究人員探討研究地殼組成、測量影響地球變動的地震、火山等變化,並發展在規劃堰壩、橋樑、隧道及大型建築實際應用 ... 於 timetraxtech.com -

#73.【考大學】2019最有「錢」途10大學門 - 大學問

從上表近五年平均勞退新制的提繳工資來看,「物理、化學及地球科學學門」的大專畢業生平均月薪最高。若以高中生熟悉的18學群來看,即是「數理化學群」和「 ... 於 www.unews.com.tw -

#74.地質學類-大學畢業生薪水收入- 薪資公秤 - 藝術貼文懶人包

地質學類學生畢業後主要從事工地監工、地質與地球科學研究人員、公家機關. ... 系ptt台大地質系課程地質系薪水台大地質系分數台大地質系評價地質科學系出路台大地質系 ... 於 arttagtw.com -

#75.媽,我想要念地球科學系。」-小小過來人給高中生的一封信

然而,不諱言的說,地球科學是一個冷門科系。還記得高中那年選填志願時,生物老師曾說,別忘了想想以後出路,想法變了你就會後悔了。 於 www.geostory.tw -

#76.[討論] 大氣科學未來出路- PTT熱門文章 - 科技貼文懶人包

[討論] 大氣科學未來出路- PTT熱門文章-很好奇那些氣象主播都是大氣相關科系畢業 ... 材料系出路薪水工程科學系薪水地質學系出路生科系出路薪水地球科學系出路薪水大氣 ... 於 techtagtw.com -

#77.地質系薪水完整相關資訊 - 健康急診室

地質科學系出路-2021-02-03 | 星娛樂頭條2021年2月3日· 台大地質研究所考試台大地質系ptt 地質科學系出路地質系學校台大地質系課表... 還是進修, 從事什麼工作,去哪 ... 於 1minute4health.com -

#78.2021新鮮人薪資出爐!「這科系」畢業起薪就有50K奪冠

近來勞動部釋出最新統計資料顯示,若從新鮮人畢業的27個科系學門中,近5年內最高與最低平均月薪,竟相差近2萬元。其中,又以唸「物理、化學及地球科學 ... 於 www.518.com.tw -

#79.生命科學系薪水- 台灣旅遊攻略-20210114

國立成功大學生命科學系(成大生命) 104升學就業地圖- 104人力銀行告訴你國立 ... 後的出路:升學還是進修, 從事什麼工作,去哪家公司,薪水多少錢,擁有哪些專長 ... 於 twtravelwiki.com -

#80.地質學類-大學畢業生薪水收入、出路調查就在1111薪資公秤

1111大學生畢業出入薪水調查提供您地質學類學生畢業後三年平均收入數據。 地質學類包括地質系。 地質學類學生畢業後主要從事工地監工、地質與地球科學研究 . 於 astrologysvcs.com -

#81.中興大學環境工程系

所以數學不好的同學(當然也不能太差!),只要是對於自然科學有興趣,對環境保護有些許使命感的,都還是適合讀環工系的。 「環境工程學系」畢業生就業的待遇好不好? 環境 ... 於 www.ev.nchu.edu.tw -

#82.[新聞] 社會新鮮人薪資出爐!「理科1行業」54K奪冠最低沒有3 ...

記者曾筠淇/綜合報導不同科系的出路自然不同,薪資也各有高低,因此有些 ... 而最後一名的「餐旅及民生服務學門」與奪冠的「物理、化學及地球科學學 ... 於 moptt.tw