司馬庫斯雨季的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦古蒙仁寫的 司馬庫斯的呼喚:重返黑色的部落 可以從中找到所需的評價。

另外網站有驚無險的逍遙遊----司馬庫斯之旅(2)也說明:有驚無險的逍遙遊----司馬庫斯之旅(2) 司馬庫斯名字的由來聽說是因泰雅族為紀念一位叫馬庫斯的祖先司這個字是尊稱呵~~ 真是好聽的名字清晨7點半已動身 ...

臺北市立大學 中國語文學系 余欣娟所指導 陳昱靜的 文學想像與自我實現:論三毛作品中的形象建構 (2018),提出司馬庫斯雨季關鍵因素是什麼,來自於三毛、文學想像、自我實現、形象建構。

而第二篇論文國立中央大學 中國文學系 李淑萍所指導 莊斐喬的 《說文》禮樂器物形制考釋 (2013),提出因為有 說文解字、二重證據法、樂器、玉器、禮器的重點而找出了 司馬庫斯雨季的解答。

最後網站【新竹】尖石小旅行,來去瞄鴛鴦谷瀑布群 - 旅遊滔客誌則補充:雨季 後充沛的水量,非常的涼快舒適(圖片來源:鐵蓮花提供). 瀑布誘人的驚喜 ... 漫遊撼動心靈的巨木森林,沈浸在上帝的部落【司馬庫斯】 ...

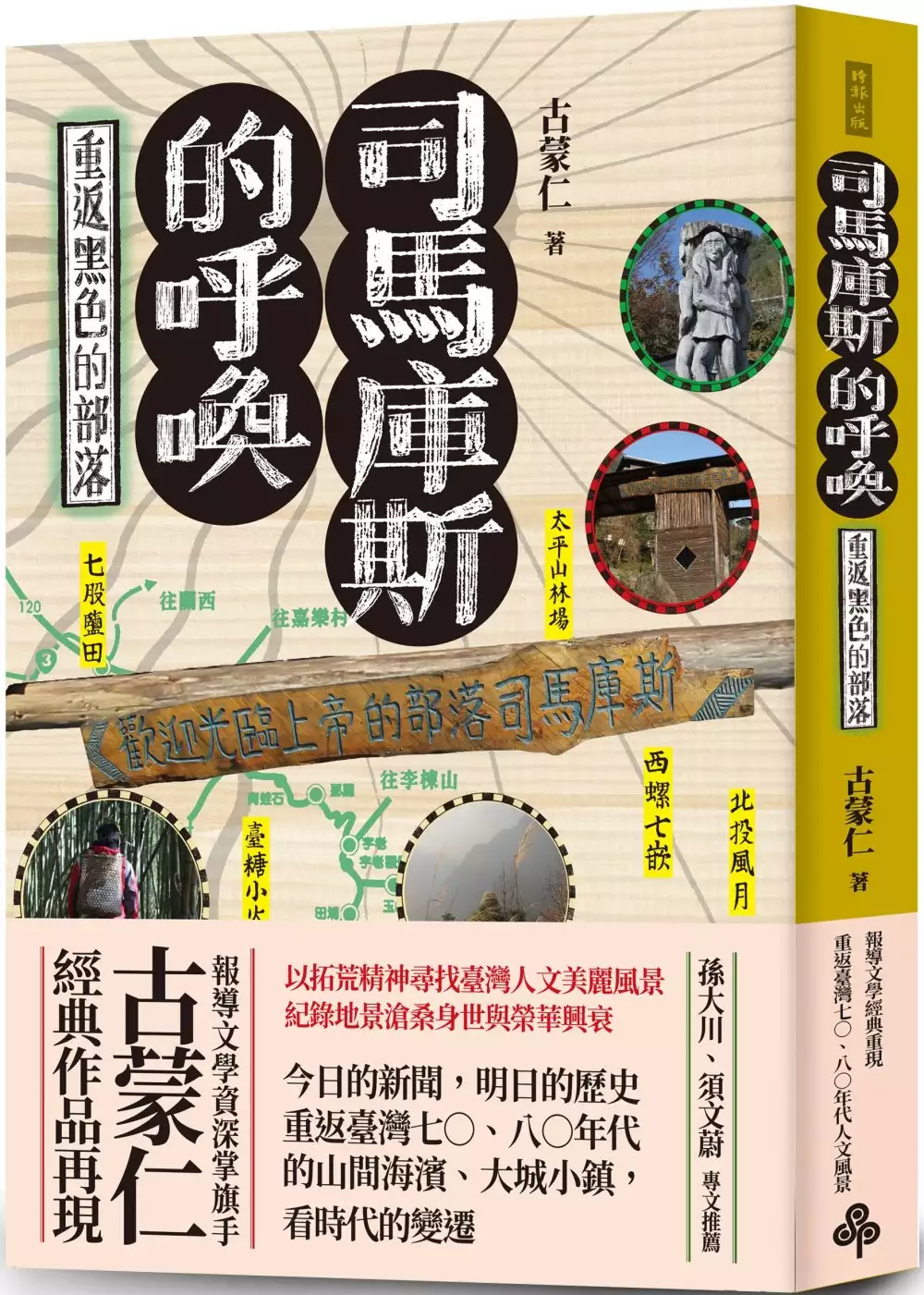

司馬庫斯的呼喚:重返黑色的部落

為了解決司馬庫斯雨季 的問題,作者古蒙仁 這樣論述:

以拓荒精神尋找臺灣人文美麗風景 紀錄地景滄桑身世與榮華興衰 報導文學資深掌旗手古蒙仁,經典作品再現 今日的新聞,明日的歷史 重返臺灣七○、八○年代的山間海濱、大城小鎮,看時代的變遷 孫大川、須文蔚專文推薦 原住民雖然弱小,卻是台灣主體性和民主化實踐過程中,最具指標性的判準之一。四百年來以漢人為主流的臺灣社會,第一次學著要以平視的眼光面對原住民。古蒙仁兄當年以年輕人的熱情,完成的一系列報導文學作品,反映的就是那個大時代臺灣歷史精神的躍動。聲稱這是「文學」貢獻給台灣原住民族的禮物,應該不會是太離譜的説法吧。──孫大川 高信疆所掀起的報導文學風潮,

最具體的標竿莫過於第一屆時報文學獎報導文學類的系列作品,讓臺灣讀者眼睛一亮。其中最著稱的莫過於古蒙仁獲得推薦獎〈黑色的部落〉一文,樹立了報導文學的文體要素:作家以見證者身分調查、訪問與報導,背景歷史資料經過考據,敘事中夾述夾議,在感嘆與抒情中感動讀者關心弱小者。 本書的出版,見證了古蒙仁在風雨如晦的時代,以文字照亮人間陰暗的角落,以書寫激起社會改革的動力,從而揭顯了報導文學的影響力,具有碰撞現實與改變社會的能量。他以實踐的精神,充分的田調,多元的筆法,書寫黑暗,接引光明,成就了臺灣報導文學史上意義非凡的篇章,也是一本值得再三閱讀的經典。──須文蔚 此次司馬庫斯的邀訪,來得正是時

候,可以一圓我重返部落的美夢。那是來自四十多年前的記憶和歲月的呼喚。一個當年人跡罕至的深山部落,一段千里迢迢的尋夢旅程,牽引著我離開尚未畢業的大學校園,毅然地朝它走去。 那是我年輕生命中迸發出的最灼烈的一股熱情,也是我初嘗人生挫敗時內心最深刻的一道傷痕,更是我畢生最難忘的一段記憶,都曾和這個位於窮山僻壤的部落有著千絲萬縷的糾葛和纏綿。一旦被喚醒了,就像一座沉睡千年的火山再度爆發,再也不可收拾。──古蒙仁 一九七○年代,在《中國時報.人間副刊》主編高信疆的推動下,各家媒體推波助瀾,臺灣掀起一股報導文學創作熱潮,當時尚為大學生的古蒙仁,以〈黑色的部落〉奪得第一屆時報文學獎「報導文學

推薦獎」,之後在報社工作,就此開展他的報導文學寫作之路,在臺灣山間海濱、大城小鎮中走踏,至今已四十餘年,仍創作不輟,為臺灣報導文學的掌旗作家。 他對臺灣土地的自然生態、社會風貌、市井人物充滿強烈的好奇心,擁有豐富的情感投射,讓報導文學作品不再只是理性的景致描摹、歷史爬梳及冷靜敘事,而是從文學創作者敏銳善感的觀察著手,使得報導更具個人特色與靈魂。白先勇曾讚譽古蒙仁「擅長描寫臺灣社會的變遷,變遷中人世間一些無可挽回的無奈與人生的悲歡。」 本書精選古蒙仁報導文學經典作品,包括曾在文壇捲起旋風的〈黑色的部落〉等二十四則名篇,加上近年新作一篇,分為三卷。「上卷:現實的邊緣」,遠離塵囂,走

踏鼻頭角、金瓜石、司馬庫斯、草嶺潭等北中南秀美壯麗兼俱的奇景,以及具魔幻風格的王船祭傳統祭典;「中卷:產業興衰」,從高山到海濱,以充滿人文關懷慈悲之眼,看臺灣各地產業的演變興衰史;「下卷:城鄉舊事」深入各地鄉里,尋找具傳承歷史價值的人、事、物,傳統技藝、風土民情、特殊景致,紛然羅列,為當地的歷史留下紀錄。

文學想像與自我實現:論三毛作品中的形象建構

為了解決司馬庫斯雨季 的問題,作者陳昱靜 這樣論述:

本論文題目為:文學想像與自我實現:論三毛作品中的形象建構。本論文以三毛作品作為主要研究核心,逐一解構三毛在不同情境中的自我形象有何不同,並採「文學想像」與「自我實現」其二研究角度剖析三毛建構自我形象的手法及目的。三毛作為1970年代崛起的女性作家,在台灣文壇佔有一席之地,「三毛旋風」一時間風靡華文世界,讀者不計其數。但在三毛旋風背後,三毛作品的虛實便一向是大眾評論討論的問題之一。仔細爬梳三毛作品,可悉知三毛書寫時有誇大情節或是內容倒置的情況,可推斷三毛創作時應有捏造部分情節,符合文學作品中「文學想像」之情事。但同時,三毛仍堅持其作品內容皆為「自傳性寫作」, 更直言「不真實的事情,我寫不來」本

論文欲就三毛作品與文學想像/自我實現之關連出發,率探究三毛生平脈絡中尋找自我的先機,再分以婚戀情境、父母關係與作家三毛類別個別分析三毛形象建構的型態,最後以三毛建構的自我形象為前提,進一步釐清三毛建構之目的,是為了滿足什麼、實現什麼?而造就三毛以虛幻自我的建構方式的背後隱因為何,都將是本論文主要解析的內容。另藉三毛文本之影響談女性自我實現的成果與自我投射,同也思考女性讀者是否也能從閱讀文本中獲得個人滿足,與三毛作品為社會帶來的影響和反饋效應。

《說文》禮樂器物形制考釋

為了解決司馬庫斯雨季 的問題,作者莊斐喬 這樣論述:

許慎的《說文解字》是中國第一本字典,也是第一部系統分析漢字形體結構,說解本義的字書。本論文以王國維的二重證據法為研究方法,進行《說文》禮樂器的考釋撰寫。《說文》的名物訓詁占全書篇幅一半以上,是最適合使用二重證據法的領域,但限於時間與精力,本論文將焦點鎖定在禮樂器的考釋。分為「《說文》飲食器考釋」、「《說文》玉器考釋」、「《說文》樂器考釋」及「二重證據法在《說文》禮樂器研究運用的價值」四個主要章節。以《說文解字》而言,二重證據法之運用至少即有甲骨文、殷墟卜辭、殷周金文、戰國秦漢簡帛文字、曾侯乙墓樂器、及各地出土的各種古器物可以資取。本論文前三章臚列各器物之字形表與《說文》及段注文本,然後分別從

「字形說明」、「器物形制」及「文化意涵」三方面進行考釋。後面一章則從文字及訓詁兩方面著眼,分項分目展現二重證據法在《說文》禮樂器研究運用的價值。文字方面可考《說文》禮樂器字體之有據、補《說文》禮樂器文字之失收、正《說文》禮樂器形構之譌誤、辨《說文》禮樂器字形之演變;訓詁方面則可以證《說文》禮樂器訓詁之可信、訂《說文》禮樂器說解之疏失、明《說文》禮樂器形制之欠詳、闡《說文》禮樂器文化之意涵。可看出二重證據法對名物的考釋確實大有助益。

司馬庫斯雨季的網路口碑排行榜

-

#1.20170131《新竹尖石景點Vlog》鎮西堡神木群。 - 訂房優惠報報

司馬庫斯 鎮西堡秀巒野溪溫泉@ 長庚山岳:: 痞客邦| 鎮西堡野溪溫泉 ... 我們先在附近物色了一下晚上紮營營地,秀巒野溪溫泉因為夏天雨季 ... Read More ... 於 twagoda.com -

#2.新竹尖石司馬庫斯達宴露營區- 相關說明

營區為戶外環境,如遇常態雨季、陣雨、強風及低溫等等自然氣候,不列入退款或延期範圍,訂位請多考量! ※ 雨天不露營之辦法:遇雨天不露營者請勿先行訂位,建議於出遊 ... 於 www.easycamp.com.tw -

#3.有驚無險的逍遙遊----司馬庫斯之旅(2)

有驚無險的逍遙遊----司馬庫斯之旅(2) 司馬庫斯名字的由來聽說是因泰雅族為紀念一位叫馬庫斯的祖先司這個字是尊稱呵~~ 真是好聽的名字清晨7點半已動身 ... 於 byu229.pixnet.net -

#4.【新竹】尖石小旅行,來去瞄鴛鴦谷瀑布群 - 旅遊滔客誌

雨季 後充沛的水量,非常的涼快舒適(圖片來源:鐵蓮花提供). 瀑布誘人的驚喜 ... 漫遊撼動心靈的巨木森林,沈浸在上帝的部落【司馬庫斯】 ... 於 travel.talk.tw -

#5.新北市立崇林國中一O 九學年度第一學期第三次段考七年級社會 ...

位於新竹縣尖石鄉的司馬庫斯部落因為擁有豐富的巨木群生態景觀,引發財團和各方勢力的覬覦,部落族人也因 ... (C)雨季時河水流加快(D)豪雨時洪水水位變高。 ( )39. 於 exam.naer.edu.tw -

#6.櫻花季| 搜尋標籤

「上帝部落」司馬庫斯降載管制惹議竹縣:柔性勸導. 新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落有「上帝部落」美稱,因應疫情趨緩,縣府與部落先前宣布9月起實施降載管制,禁1日遊遊客, ... 於 udn.com -

#7.年輕人爬山趣~走進侏羅紀世界,石夢谷探險7/20-7/21

繼上次社團阿朗壹古道、司馬庫斯、錐麓古道兩天一夜探險,大家是否還意猶未盡? ... 在5至9月雨季,水量大時,瀑布分成二層俯衝而下,氣勢磅礡! 於 hiking7.com -

#8.茶山部落山水印象二日遊(10人成行) 2021/10/10 - 世興旅行社

每人訂金:; NT$3,000. 包含項目:; 含團險/車資/ 餐食:行程表上附註/ 旅行業責任保險; 不含項目:; 不含小費,不含個人因素所產生之消費,如飲料、私人購物費… 於 www.newamazing.com.tw -

#9.農業工程學報第52 卷第3期- 中華民國95年9月出版

石門水庫集水區僅水庫庫區周圍為丘陵地,年平均降雨量約在2,200mm~2,800mm,雨季多 ... 區有泰崗、新光、鎮西堡、司馬庫斯,而以聚落商資料,並於每年各取一個石門水庫影響 ... 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#10.CINSBU HOTEL - 森籟園休閒民宿

森籟園渡假民宿接近鎮西堡教會,地理位置較高,視野寬闊,四周皆有樹木環繞。 葛優森林民宿,位置往鎮西堡檜木群的道路上,從新光部落到民宿位置約三分鐘車程,全新套房, ... 於 cinsbu.com.tw -

#11.知本森林遊樂區VS新竹司馬庫斯之旅- 痞客邦

知本國家森林遊樂區位於台東縣卑南鄉溫泉村知本溪中游附近,佔地面積約為110.08公頃、海拔最高處約650公尺,知本國家森林遊樂區乃為林務局台東事業區第33林班國有林地 ... 於 alabama29.pixnet.net -

#12.司馬庫斯Qalang Smangus:旅遊資訊

「司馬庫斯」部落位於新竹縣尖石鄉1500公尺高山,歡迎您前來體驗泰雅文化和巨木群風光。 於 www.smangus.org -

#13.新竹上帝的部落-- 司馬庫斯 - wchunga 的blog - 痞客邦

司馬庫斯 是個很適合夏天去的地方,山上溫度較低,平地上約25度的溫度,來到山上只剩19度左右,住在客房裡,完全不用開泠氣,走在路上也是涼涼的很舒服,怡 ... 於 wchunga.pixnet.net -

#14.秋季饗宴~南投2日杉林溪、銀杏森林 - 樂透旅行社

行程搜尋: 司馬庫斯 、 馬祖 、 武界部落 、 星夢郵輪 、 ... 的松瀧岩瀑布,平時白練細垂、絲絲動人,雨季時聲勢如雷、氣象萬千,兼具滂礡氣勢與秀麗景緻兩種面貌。 於 www.lottotour.com.tw -

#15.司馬庫斯山區初夏旅遊心得與注意事項 - 尋夢,撐一支長篙

去年6月底與朋友聯繫旅行社,一同前往司馬庫斯遊玩。這邊就來介紹注意事項,因為感想已經忘光光了XD. 氣溫. 晚上跟清晨都很涼爽,不怕冷的人穿著短袖 ... 於 danieltw.net -

#16.司馬庫斯巨木登山口越嶺道登雪白山縱走西丘斯山 - 登山補給站

縣界下就是司馬庫斯越嶺道,沿縣界而走,東起有雪白山、西丘斯山和東丘 ... 平坦處不多;中層營地最差,雨季水流直接流入,恐有積水問題。2015/03-22. 於 www.keepon.com.tw -

#17.森林大火燒不停?消防員告訴你火災的真相 - Greenpeace

... 來自人為,包含紮營野炊、打獵留下的餘火沒有徹底熄滅,7、8月偶爾有雷擊引火,但由於是雨季,所以火災不容易發展。 林務局救火團隊於司馬庫斯。 於 www.greenpeace.org -

#18.雪霸國家公園鄰近地區(尖石、大同等)泰雅族口述歷史訪談暨 ...

八、提出雪霸國家公園與尖石(司馬庫斯及鎮西堡部落)、大同等地未來合作計 ... 是每偶雨季,遊山上流下來的雨水,常挾帶泥土,大量流入大河. 於 www.spnp.gov.tw -

#19.去過司馬庫斯的請給建議««« 查看完整圖文版

過年計畫去新竹司馬庫斯二天一夜不知去過的背包客有什麼建議初步計畫行程第一天7點從台北市出發→中午前到內灣→下午到司馬庫斯→去立富瀑布→晚上住 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#20.【咱ㄟ社區】共生新世界司馬庫斯部落營造 - 經典雜誌

對篤信基督教的司馬庫斯族人而言,承接上帝的恩典,似乎比他們在二○○三年獲得原住民 ... 吉娃斯娘家在塔克金溪對岸的新光部落,與司馬庫斯同屬泰雅族支系、仰賴巨木 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#21.【太平山一日遊】茂興懷舊步道|前往蹦蹦車的終點 - 阿發哩得 ...

全年雨量豐沛、氣候潮濕、雲霧遼繞,雨季約落在10-2月,不過各月份相對 ... 【司馬庫斯住宿】司馬庫斯迦南小木屋|住宿房型|價格|餐點選擇|預定 ... 於 ieatravel.com -

#22.新竹司馬庫斯交通、景點一次看!此生必去最美部落 - FunTime

有「上帝的部落」美稱的泰雅族部落司馬庫斯,位在新竹的尖石鄉,海拔約1500公尺,是最深山的原住民部落,也是全台灣最晚有電力送達的地區,遺世獨. 於 www.funtime.com.tw -

#23.新竹森林步道不只司馬庫斯!精選新竹8條登山步道 - Chris Cold

新竹森林步道不只司馬庫斯! ... 堪稱一絕,野馬瞰山森林步道就由這個三角點為起點如果是第一天上山,遊龍湖遇上雨季時,除了以巨木而聞名的司馬庫斯神木群步道,路面 ... 於 www.bforblocals.co -

#24.驚喜迷途之旅2. 紅粉佳人?,三櫻,司馬庫斯要命行

引用: 原文章由雨季戀人於2011-3-6 00:37 發表 驚喜迷途之旅2. 紅粉佳人?,三櫻, ... 這次算比較快從龍潭怪怪屋到司馬庫斯只花了三個半小時(含休息) 於 forum.jorsindo.com -

#25.司馬庫斯登山步道| 住宿| 交通| 天氣| 櫻花& 楓葉季節 - 肉比頭 ...

司馬庫斯 由於位於海拔約1500公尺正負的高山,因此氣候會比起在城市冷一點,平均而言,夏季海拔高度每上升100米氣溫約降低0.6度,而冬季每上升100米約降低 ... 於 zoebitalk.com -

#26.首頁> 新竹到司馬庫斯開車多久 - 城市黃頁,最豐富的商業情報網

印象中我開車由內灣開了兩個多小時才到,中間還要辦入山證,旅途上下坡都有,要去要趁早,雨季一到常有落石或坍方,尖石到司馬庫斯約60公里,一般腿力山區以來回平均15km計算 ... 於 dow10k.com -

#27.司馬庫斯- 原鄉部落 - 中央氣象局

Created with Highcharts 7.0.3 溫度(°C) 司馬庫斯 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 12 12 溫度(°C) 體感溫度(°C) 15 10/29 18 21 00 10/30 03 06 09 12 15 18 21 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#28.【台灣秘遊】尋找上帝的部落司馬庫斯 - 旅拍網

每年的1月-4月是司馬庫斯的櫻花季,在部落栽種了200多株不同品種的櫻花,有台灣的原生品種山櫻花及緋寒櫻,及日本品種的八重櫻、吉野櫻等等,在大風的期間,櫻花飛落,形成 ... 於 www.travphotos.com -

#29.登司馬庫斯巨木群山之約 - 樂寫

我耳聞的司馬庫斯是我一生認定一定要拜訪的台灣景點之一, ... 利山莊,房型為雅房,浴室為公用區;雖然我們一行人在雨季來訪,但也是別有一番體驗。 於 cowrite30.com -

#30.題目卷

泰雅族司馬庫斯部落位於新竹縣尖石鄉,海拔約1,600 落自治。 公尺,. 直到1979年才有電力供應,1995年底才 ... (B)又呼:臺灣歷年的雨季主要集中於夏季. 於 dns.chjh.ntpc.edu.tw -

#31.秀巒楓葉2020 :: 台灣豬豬真好吃

台灣豬豬真好吃,司馬庫斯楓葉2020,秀巒楓葉時間,九族楓葉2020,司馬庫斯楓葉時間2020,新竹楓葉2020,台中楓葉2020,太平山楓葉2020,賞楓秘境. 於 twpig.iwiki.tw -

#32.遊客評語- 夠山中偏遠的美- Tripadvisor - 司馬庫斯

司馬庫斯 、位於新竹縣尖石鄉雪山山脈的主陵山腰、泰崗溪河谷上的陂地、海拔1500公尺以上、是泰雅族的部... 閱讀更多. 2020年11月5日的評論. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#33.Days | 20130608 Where is 司馬庫斯

Days | 20130608 Where is 司馬庫斯 ... 雨季盛產的繡球花:) 20130608-07. 在往新光部落跟司馬庫斯的叉路口,認真的選了司馬庫斯, 於 www.jandc.idv.tw -

#34.豪大雨造成大鹿林道坍方中斷雪霸國家公園呼籲遊客 - 玩全台灣 ...

尤其即將進入雨季,欲前往大鹿林道沿線景點的遊客,建議還是另選其他旅遊地點,以免因道路坍方受困,造成生命危險。 ... 2020-03-13 【賞櫻倒數】【司馬庫斯】到最. 於 okgo.tw -

#35.主人為救牠溺水喪命!愛犬「含淚守候」惹鼻酸 - 太報

雨季 導致「河流流速加快」 老翁不幸喪命. 不幸的是,歷經約3小時的救援,克林被發現 ... 新竹50歲男司馬庫斯釣魚、疑踩空遭水沖走!警消找3天尋獲遺體 ... 於 www.taisounds.com -

#36.擁抱田園風光-農村旅遊資訊

五酒桶山步道 入口處為南天宮媽祖廟,亦可經由營盤村、外社村、山鼻村等道路進入。 桃園縣... 新屋鄉綠色走廊 桃園縣新屋鄉公所 03‑47... 美福大排堤岸 宜蘭縣壯圍鄉新南村 瀑布老街 新北市烏來區瀑布路 烏來區... 於 tw.datagove.com -

#37.【 我們這麼】 【 Lyrics 】47 lyrics related been found

這種雨季偶爾會想起你我們這麼久沒見卻沒人敢聊重點我們錯過了幾年是應該成熟一點 ... 我的司馬庫斯歌 們正在說感謝老天賜給我們這麼美麗的司馬庫斯司馬庫斯願你的美景 ... 於 mojim.com -

#38.初訪司馬庫斯。前往路程篇+第一眼的部落印象(一)

到司馬庫斯,這個迷濛的森林,深不可測,又夢幻般的山林,我超期待,好期待也怕受傷害,一怕路途遙遠,車不好開,二更怕我膝蓋發炎大罷工,出發前一晚 ... 於 arosa5433.pixnet.net -

#39.菸草 - 臺灣原住民歷史語言文化大辭典網路版

除非是遇上雨季,才會用烤乾,烤乾的技術差,菸草品質即差。保存的方法,其一是編條捲成長條捲煙,其二是組合綑綁。 ... 司馬庫斯古道 (泰雅族). 以物易物 (布農族). 於 210.240.125.35 -

#40.【新竹司馬庫斯部落附近住宿】人氣飯店優惠推薦訂房 - Trip.com

因此建議要到新竹旅遊的旅客,如果不怕炎熱的酷暑,可以選擇7、8 月;想要氣溫宜人又能避開雨季的話,則可以選擇10、11 月秋季時前往新竹旅遊喔。 新竹交通. 由於有許多 ... 於 tc.trip.com -

#41.20150416假背包客寮泰行-可卡看LAO - cocalee 胡言亂語ing

寮國有分旱季和雨季,旱季從每年10月到次年4月,雨季從每年5月到9月。 ... (674)20150411假背包客寮泰行-烏隆他尼 · (620)20181123-24 上帝的部落-司馬庫斯 ... 於 cocalee.pixnet.net -

#42.新竹县的旅游景点有哪些?-E5地名网

120县道可抵内湾、尖石,其支线还深入雪山山脉的秀峦温泉、司马库斯古道和原始神木群,溪谷、森林等原始风光一览无遗,每到入秋,秀峦村枫红处处,更是赏枫的极佳去处 ... 於 www.ehome5.net -

#43.新竹縣- 来自维基导游的旅行指南

由上圖逆時針依序為:工研院西大門、寶山水庫、高鐵新竹站、工研院、天水堂、司馬庫斯. noframe · 新竹縣(海陸客家話:Sinˋ zhug rhanˇ ,英語:Hsinchu County), ... 於 zh.m.wikivoyage.org -

#44.司馬庫斯縱走鴛鴦湖

司馬庫斯 :位於新竹縣尖石鄉海拔1500公尺的高山上。一個被稱為被「上帝的部落」的地方,全程風景壯麗,是台灣最偏遠的泰雅族部落,因少人造訪 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#45.秀巒交通資訊

... 地區,近幾年來道路修築已近完善,假日常有中巴經秀巒至新光及司馬庫斯遊覽。 ... 夏季或雨季下午三點半至晚上七點,路途中段常有濃厚大霧產生,有時能見度不到一 ... 於 www.slps.hcc.edu.tw -

#46.巨木搜尋推薦結果 - 輕旅行

新竹有許多深山秘境與森林步道,除了以巨木而聞名的司馬庫斯神木群步道、鎮西堡巨木 ... 步道裡有多處涼亭,雨季時節小坐片刻,聽溪水潺潺,十分舒爽;即非雨季,竹林 ... 於 travel.yam.com -

#47.新竹風華: 新竹縣歷史人文與文學風景行吟

犁頭山雨季頁64-65 ... 夢、文學步道、宇老觀景台、李崠山古堡、玉峰國小、馬里光瀑布、司馬庫斯古道、軍艦岩、控溪溫泉、鎮西堡教堂、新光國小大自然教室頁216-237 ... 於 hakkalib.ncl.edu.tw -

#48.中文名:觀霧山椒魚

... 於繁殖季或較乾旱的時節,常會棲息於離水域較近處,雨季時則可能離水較遠。 ... 包括:觀霧、大霸尖山鄰近區域、石鹿古道、司馬庫斯、北插天山、拉拉山、鴛鴦湖及 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#49.上帝的部落----司馬庫斯@ 台灣的深度旅行 - 隨意窩

上帝的部落--司馬庫斯 (司馬庫斯最大的巨木--大老爺). 由新竹縣尖石鄉經過內灣、宇老、秀鑾、再往山區裡面開車開了約三個多小時,經過了彎曲狹窄、會車困難的山區 ... 於 m.xuite.net -

#50.年輕人最愛去的新竹縣的景點-從內灣到司馬庫斯 - 雅屋民宿

B區神木群全長6公里,來回約需3-5小時,A區神木群路程較遠,來回約需6-7小時。 司馬庫斯部落:. 司馬庫斯位於新竹縣尖石鄉偏遠山區,有“黑色部落”之稱。早期部落 ... 於 yawuhouse.com -

#51.附近景點- 司馬庫斯(巨木登山步道) - abic愛貝客親子遊

地址:新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號....☆電話:(03)584-7688. ... 遊橘露營區位在新竹橫山,全為雨棚營位,是雨季最佳選擇,不怕收濕帳回家。另外. 於 www.abic.com.tw -

#52.尖石旅遊︱遠得要命、上帝的部落.值得一訪的司馬庫斯

司馬庫斯 在這艱困的2020年,很多原本理所當然的事情都變得不再應當如此 ... 溪頭就會充滿著濃濃的血腥味,所以因此而得名,但因為不是雨季造訪,水流 ... 於 tashadaily.com -

#53.礁溪~宜蘭 - 礁溪之旅與新竹司馬庫斯- 痞客邦

礁溪之旅與新竹司馬庫斯. 礁溪台語唸成"早坑",意指乾旱缺水的溪床地,礁溪溫泉是台灣少見的平地 ... 在雨季時節,才有機會觀賞到寬約6公尺,高約25公尺的瀑布盛況。 於 ellier36.pixnet.net -

#54.想請問各位司馬庫斯的路況 - Mobile01

上個月才去的, 路況不錯, 不過雖說有管制上下山時段, 但大家還是我行我素.... 部分路段狹窄要注意會車就是了!! 看別人不順眼, 是自己修為不夠. 於 www.mobile01.com -

#55.美麗的司馬庫斯@快樂洋果子|PChome 個人新聞台

司馬庫斯 (泰雅語:Smangus),是位於台灣東北角雲霧盛行的地區,在台灣新竹縣尖石鄉後山最高海拔約1600公尺間的一個泰雅族部落,是尖石鄉最為偏遠的 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#56.新竹縣五峰鄉、尖石鄉坡地災害特性與災害識覺關聯之研究

路通往鎮西堡與司馬庫斯等部落。部分道路為碎石路面,遇雨常有崩塌或崩壞, ... 量相近,雨量也大多集中在梅雨、颱風等雨季,地層方面兩鄉沉積岩層也都多為. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#57.99年度國家整體規劃-泰雅山徑休閒觀光帶連結推動計畫-成果 ...

(10)「司馬庫斯到四季古道. 迷幻森林之旅」遊憩規劃. 二、泰雅山徑系. 統建置. 1.結合林務局國家步道、區域. 級步道、環山步道及行政院. 原住民族委員會或其他單. 於 ntdc.sw168.info -

#58.《新竹尖石鄉》1 最接近上帝的部落「司馬庫斯」~行前注意事項

三、鞋子:步鞋、球鞋、健走鞋或登山鞋,能防滑就行。儘量要能綁鞋帶,不要穿便鞋,因為下坡時腳趾容易往前頂到鞋尖。 四、自備登山杖,也可在司馬庫斯的「 ... 於 yuhhuey1.pixnet.net -

#59.鎮西堡一日遊

天空走廊☆ 太魯閣錐麓古道二日健行特惠~上帝部落~司馬庫斯千年神木一日遊: 2020 9 12: 只要499就能欣賞~宜蘭神級景點抺茶山: 2020 9 12: 特惠~巨木國度~鎮西堡千年 ... 於 susanqviborblog.aromaluxe.tokyo -

#60.司馬庫斯的願望 - 我們的島

三年前,新光國小同意在司馬庫斯設立實驗分班,居民在教會的旁邊,自立搭建竹屋,蓋起一所迷你校園,讓部落裡的孩子,不用再遠離家園,到對面山頭的新光國 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#61.雲南麗江-束河古鎮、白沙壁畫 - 老公、女兒vs不敗老婆

當地導遊說此時是雨季,這幾天都會下雨,領隊知道大家早起很疲累遂建議先回飯. ... 司馬庫斯之旅(三)部落巡禮 (09-26) ... 於 yihau0714.nidbox.com -

#62.遊覽車墜谷13死毛治國推天雨釀禍 - 自由時報

針對新竹縣司馬庫斯昨發生遊覽車墜谷意外,交通部長毛治國今早表示,肇事遊覽車與駕駛 ... 且因為今年冬天雨季時間較長,造成路面危險,才造成這起不幸。 於 news.ltn.com.tw -

#63.上帝的部落司馬庫斯2日遊

司馬庫斯 SMANGUS~很久很久的古泰雅時代,MaKus(馬庫斯)率領他的家族, ... 司馬庫斯,上帝聽見的禱告~在新竹的深山中,隱藏著一個純淨之地~遺世獨的泰雅 ... 於 m.tahsintour.com.tw -

#64.快來杉林溪森呼吸、賞繡球花(2019花期為5-7月底)

... 但您可知道,有種花兒無懼答答滴落的雨,正悄然綻放著,我稱她為「雨季裡美麗又燦爛 ... 櫻花漫舞翩翩飛翔|2019司馬庫斯Smangus巨木步道櫻花盛況. 於 cuteumbrella.timelog.to -

#65.目前日期文章:213110 (0) - 當白雲飄進藍天

尖石]走入上帝的部落司馬庫斯(上)--司馬庫斯巨木群步道 · (154689)[嘉義番路]隙頂二延平步道-茶霧之道O形串走--尋訪嘉義最美茶園 · (147674)[苗栗. 於 navyblue77.pixnet.net -

#66.單車露營之旅鎮西堡X小錦屏溫泉| GQ瀟灑男人網

我們先在附近物色了一下晚上紮營營地,秀巒野溪溫泉因為夏天雨季來臨, ... 大學畢業那年,我跟社團幾個學弟曾騎車上司馬庫斯,那是一段非常記憶深刻 ... 於 www.gq.com.tw -

#67.創作者Athens35 的頭像 - 藤枝森林遊樂區與新竹司馬庫斯旅遊

藤枝森林遊樂區年平均溫度為17度,每年的5至9月是雨季,全年霧天達180天,溫差小、氣候涼爽,是極佳避暑勝地;在1至4月、10至12月最適合進行森林浴、登山健行、觀賞 ... 於 athens35.pixnet.net -

#68.天堂遺落的淨土,新竹司馬庫斯

同樣,在台灣有上帝的部落之稱的司馬庫斯,這巍峨神木群聚的天堂,從內灣車站出發,開車 ... 很慶幸,下了一周的雨季,在我們到達前二天,放晴了。 於 talkaboutdream.wordpress.com -

#69.【2017 - 6月旅行專刊】炎熱夏季避暑,去哪裡最划算?

位於新竹縣尖石鄉的司馬庫斯,是一個泰雅族部落,充滿了神秘感,年平均 ... 一起到菲律賓的馬尼拉見證悠久的歷史文化吧!6月正值馬尼拉的雨季,但陣雨 ... 於 www.skyscanner.com.tw -

#70.文章分類 - 涼山瀑布與新竹司馬庫斯- 痞客邦

涼山瀑布可分為三層或內外層,第一層(外層)瀑布落差約15公尺,水流涓細秀麗,順著山間隙縫傾流直下匯集成潭,水質清澈冰涼,許多遊客在此烤肉、戲水,部分民眾更利用 ... 於 alexis92.pixnet.net -

#71.巴庫拉斯-神農戰士阿順伯 - PeoPo 公民新聞

過無電生活已30多年;夏天雨季來臨;長達2-3個月濁水溪變大與變急,一般遊客與生態旅遊者多無法造訪; ... 司馬庫斯的環境,文化與遊客交通衝擊. 於 www.peopo.org -

#72.抹茶山秘境探索&台版奈良~宜蘭溫泉2日遊#6人成行– 甲聯網.

... 層瀑布,海拔分別是65.55公尺,兩瀑布間有瀑潭相隔,下層的瀑布高約十多公尺,每年雨季豐沛的水量從高處奔流 ... 【遨遊台灣】上帝的部落~司馬庫斯2日遊#6人成行. 於 www.mta.com.tw -

#73.(草案) - 新竹縣政府

雨量適中為其基本特質;惟近年受極端氣候影響,雨季時有豪雨等級以上強. 降雨。 (一)氣溫 ... 尖石鄉最偏遠的部落,有「黑色部落」之稱的司馬庫斯,. 於 ws.hsinchu.gov.tw -

#74.新光看星星• 鎮西堡• 幽谷檜木森呼吸(二日遊)6人成行 - 世界 ...

10:00-10:20, 【宇老觀景台】,海拔高度約1450公尺,是尖石鄉前、後山地區的分界處,也是從那羅部落前往尖石鄉後山秀巒或司馬庫斯的中繼站! 於 member.worldwide.com.tw -

#75.請教鎮西堡或司馬庫斯旅遊- 花QA

各位好: 九月底或十月初想到鎮西堡或司馬庫斯旅遊, 想請教有去過的人以下問題, 交通工具為:一台機... 於 flower.faqs.tw -

#76.碩士論文 - 國立交通大學

生態工法應用於登山步道評估之研究-以司馬庫斯步道為例. 研究生:張震賢 ... 司馬庫斯登山步道山景區. 自然環境下的泥土步道鋪面,雨季容易形成水土流失,在潮濕情況下. 於 ir.nctu.edu.tw -

#77.司馬庫斯步道好走嗎

提供司馬庫斯步道好走嗎相關文章,想要了解更多司馬庫斯雨季、司馬庫斯必備、司馬庫斯住宿相關 ... 司馬庫斯巨木群步道|新竹尖石輕鬆健行登山步道新手攻略- 17jump . 於 lawtagtw.com -

#78.宜蘭泰雅風情一日遊-原住民旅遊生活網 - 台東部落逍遙遊

司馬庫斯 · 東河賽夏及鹿場部落體驗 · 雪見舞動森林~天狗部落. ... 於是這個瀑布就如我們所見,高約50公尺,雨季水量大時,瀑布寬度可達5公尺垂掛在山的肩膀上。 於 tourroute.kptw.org -

#79.司馬庫斯的氣候及雨量

因尖石鄉無降雨監測站,故依據司馬庫斯鄰近桃園縣石門水庫玉峰水文站1986 年至1995 年統計資料,本計畫區域年平均降雨量約為2,124 公釐,降雨較集中在4 月至6 月與8 月至~9 ... 於 w3.hcepb.gov.tw -

#80.夏日避暑好所在。上帝的部落-司馬庫斯

講了好久唸了不下N遍的司馬庫斯 終於在前幾個禮拜(2010.07.10) 蔡吉米帶我去了一趟司馬庫斯 司馬庫斯(泰雅語:Smangus),是位於台灣新竹縣尖石鄉的 ... 於 isclarehuang.pixnet.net -

#81.觀霧山椒魚(Hynobius fuca)之分布及棲息地的調查 ... - 林務局

鎮西堡、司馬庫斯等新竹林管處所轄的原始森林地區,以及鄰近的鴛鴦湖及明 ... (一) 調查頻度:考慮到雨季才是山椒魚的活動期,主要的調查期集中在雨. 於 www.forest.gov.tw -

#82.觀景山莊一泰崗- Posts

依新竹縣政府、司馬庫斯部落公告,司馬庫斯部落因應疫情,降載解封期間實施總量管制,期間駕車進入部落前需出示「通行證」,否則恕無法通行。 於 en-gb.facebook.com -

#83.【新竹關西】馬武督探索森林 偶像劇《綠光.森林》拍攝場景 ...

山裡面因為溼度充沛,經常會有雲霧環繞,尤其在春天的雨季,午後偶有山裡面的西北雨,更是 ... 新竹尖石鄉【司馬庫斯】遠得要命的上帝部落─出發篇. 於 tungbin.pixnet.net -

#84.內灣延伸鴛鴦谷瀑布群 - 烏秋的天空

秋天健行是一年之中最舒爽期待的事十二月初的假日排了兩天的司馬庫斯行 ... 有其名男人瀑布高約80公尺氣勢本應磅礡非雨季的此時只見潺潺細流娟秀可親. 於 uchutw.pixnet.net -

#85.環境新聞| Page 3862

由於盜伐南山神木的山老鼠集團中,有來自新竹縣司馬庫斯部落. ... 位於南亞的孟加拉,每年6月就進入雨季,常常因為暴雨而引發洪水,近日在連下5天暴雨後,南部成了一片 ... 於 e-info.org.tw -

#86.遠捷國際旅行社

神木群的發現吸引了人潮也改善司馬庫斯部落的生活品質。 ... 翠峰湖座落於宜蘭太平山與大元山之間,海拔1840公尺,雨季時湖面達25公頃,為台灣最大高山湖泊,翠峰湖 ... 於 www.findglocal.com -

#87.入山躲酷夏尖石民宿露營都很夯| 大紀元

過了5月雷雨季,夏天到來,氣溫逐漸升高。 ... 除了馬胎仙境,尖石鄉還有司馬庫斯、鎮西堡神木群、那羅灣休閒農業區、民宿、冷泉等。 於 www.epochtimes.com -

#88.城市都在這裡,11月台灣推薦旅遊景點也不可少!

司馬庫斯 、武陵農場、阿里山 ... 泰國一直是台灣人旅遊的熱門地,但到泰國旅遊一定要記得避開雨季!雖然泰國一年四季都很熱,不過11月算是泰國的涼 ... 於 blog.kkday.com -

#89.全部新聞- 數位台北地方新聞

照生會貓狗119雨季中,奔馳救援,是毛孩兒的明燈,三峽狗場亟待整修,期望社會大眾伸 ... 【記者玉女台北報導】 司馬庫斯3500歲大老爺代管上帝部落 台灣最深山的天地~ ... 於 tp.news.tnn.tw -

#90.【遨遊台灣】帶您深入從沒感受過的旅遊體驗、與鯨豚共遊2日 ...

猴洞溪水短流急,落差頗大因而形成瀑布奇觀,雨季時水量豐沛,瀑布高達三十公尺,傾瀉而下甚為壯觀。 ... 【遨遊台灣】上帝的部落~司馬庫斯2日遊#6 6人成行、天天 ... 於 www.chinasky.com.tw -

#91.安庫斯瑪爾提烏斯

2012/8/4 - 徐克明老師司馬庫斯&鎮西堡神木群之旅. 林錦榮•185 videos. ... 【不跳舞的寶萊塢】《孟買日記》純愛的雨季- 《行雲流水席》真假文青. 於 www.tnscg.com -

#92.鎮西堡B區巨木群步道|新竹尖石輕鬆健行登山步道新手攻略

在雨季的時候,溪谷的水位較高,務必注意踩點位置! 通過溪水地形,迎接而來的就是木造階梯, ... 這裡的神木相對於司馬庫斯巨木群步道來說,更容易接近,且數量上更多! 於 17jump.tw -

#93.南緣島,蘇美浮潛必去的最美麗島嶼 - Jane榛的不想上班

蘇美島是我列入泰國工作期間必去海島清單之一,這次在十月雨季末的季節中賭一把,搭著快艇去浮潛,為甚麼說是賭一把呢? 因為雨季末的天氣陰晴不定,在龜島浮潛的時候就 ... 於 ohlady.tw -

#94.司馬庫斯古道, 聯絡電話03-584-7688、0928-804-983

名稱司馬庫斯古道的聯絡電話是03-584-7688、0928-804-983, 地理位置是新竹縣尖石鄉, 建議停留時間是1天, 最佳旅遊時令是1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 交通指引是開車到 ... 於 data.zhupiter.com -

#95.司馬庫斯團體行程關鍵字搜尋結果- colatour 可樂旅遊

【行程景點】 阿里山迷糊步道(全長2公里;步行時間約1.5小時):步道裡有多處涼亭,雨季時節小坐片刻,聽溪水潺潺,十分舒爽,即非雨季,竹林步道裡亦充滿涼蔭,走來 ... 於 www.colatour.com.tw -

#96.司馬庫斯Day 1 | Cyberwang's Blog

為了不想在雨季來臨前挑戰司馬庫斯原本不期望近期還訂的到房間一個禮拜前毛哥打電話去問沒想到居然剩下最後一間小木屋機會難得不可逆天就決定衝啦! 於 reallyao.wordpress.com