台北排練場租借的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦金枝演社寫的 祭特洛伊:當代環境劇場美學全紀錄 可以從中找到所需的評價。

另外網站B1排練場 - 故事工廠也說明:是個適合排戲、讀本、工作坊等多功能使用的好空間。 歡迎您使用故事工廠的排練場地,在您確定租借前,請您先閱讀以下的場地租用辦法,

亞洲大學 數位媒體設計學系 林磐聳、李新富所指導 施國隆的 推動工業遺產轉型為文化資產園區之策略與實證研究-以臺中文化創意產業園區為例 (2017),提出台北排練場租借關鍵因素是什麼,來自於工業遺產、臺中文創園區、文化資產園區、智慧化。

而第二篇論文元智大學 藝術管理研究所 謝慧中所指導 張意菁的 台灣小劇場空間的經營與管理之初探 (2008),提出因為有 小劇場、小劇場空間、經營與管理的重點而找出了 台北排練場租借的解答。

最後網站泳池化身排練場台北試演場修繕3月完工 - 好房網News則補充:負責維運的台北表演藝術中心表示,台北試演場是北市最大的排練場地,經活化 ... 環境挑高6米、空曠無柱,2016年5月開放檔期租借以來,3年多來累計共 ...

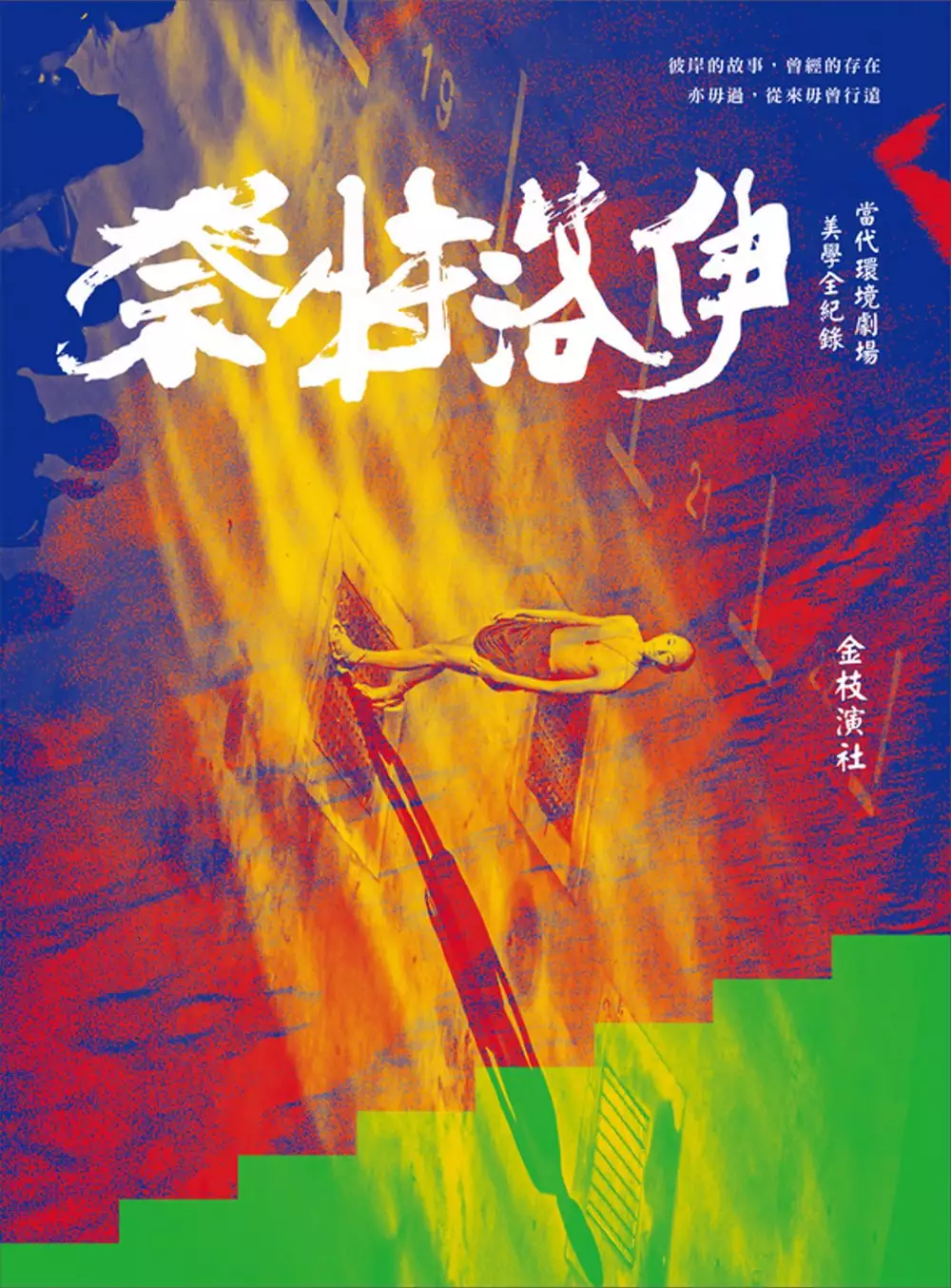

祭特洛伊:當代環境劇場美學全紀錄

為了解決台北排練場租借 的問題,作者金枝演社 這樣論述:

彼岸的故事,曾經的存在 亦毋過,從來毋曾行遠 他們在此,共同歌詠千年祭歌 一起向前!踏向前! ★台客戲劇第一天團金枝演社,環境劇場美學追尋 ★百張精采照片,《祭特洛伊》跨世紀製作全紀錄 ★呂健忠(東吳大學英文系副教授) 于善祿(國立台北藝術大學戲劇學系助理教授) 劉雅詩(國立台灣大學外國語文學系助理教授) —專文導讀 1997……2005……2015…… 土地的史詩,空間的神話,跨世紀的追尋 他們搬演史詩的同時 也成了一部台灣劇場界的史詩 創立於1993年春天的金枝演社,秉持「從土地長出來的文化最感人」創作理念,長年汲取民間

戲曲「胡撇仔戲」(Taiwan Opera)的養分,融合對現代劇場表現形式的探索,開啟台灣經典「史詩環境劇場」。 1997年,《古國之神─祭特洛伊》創下於華山廢墟首演的創舉,2005年、2015年,金枝演社二度、三度於淡水搬演經典戲碼。二十餘年的追尋,不同的風格,相同的是對「美」與「藝術」的執著。 一部戲,幾代人,《祭特洛伊》串連他們的生命記憶,一如史詩的延續,也將不斷流傳繼承。 名人推薦 吳靜吉(紙風車319/368兒童藝術工程發起人) 施振榮(宏碁集團創辦人/榮譽董事長) 林懷民(雲門舞集創辦人) —史詩推薦

推動工業遺產轉型為文化資產園區之策略與實證研究-以臺中文化創意產業園區為例

為了解決台北排練場租借 的問題,作者施國隆 這樣論述:

在國際趨勢中世界各國正在不斷地鼓勵多樣化地理解文化資產的概念與價值的重要性,人們開始認識到應將工業遺產視作普遍意義上的文化資產中不可分割的一部分。保護工業遺產就是保持人類文化的傳承,培植社會文化的根基,維護文化的多樣性和創造性,促進社會不斷向前發展。且為因應時代變遷且面臨全球化衝擊及經營模式的改變,傳統工業模式移轉造成許多大型廠房停止運作或閒置的情形,繼而延伸出工業遺產之存廢問題,加上聯合國教科文組織推動世界文化遺產,對於工業遺產的保留意識日漸增強,也直接促成國內對於文化資產的保存作為。在臺灣,愈趨重要的文化資產保存議題下,過去時期遺留下來的菸酒廠、糖廠原是支撐民生經濟的重要產業,其保留或廢

除等情形將直接影響都市更新及發展,尤其該場域及舊建築物之保存、再生與營運管理機制,已成為國內文化資產類型中亟為重要的對象。本文研究對象「臺中文化創意產業園區」,前身為臺灣省時期菸酒公賣局第五酒廠,經過日治時期專賣及國民政府時期公賣制度,因產業變遷後該酒廠閒置,後文化部接手並由文化部文化資產局採公辦公營方式進行修復再利用計畫,然後再套用智慧化設施輔以營運,現階段已然成為工業遺產轉型且結合文資育成與文創實驗的再生場域。本研究先探討工業遺產之再利用內涵、國外相關案例,並分析本研究對象於民國92年起執行保存修復及再利用、文創園區定位功能及營運管理等過程;接續在106年起就文化部之五大文創園區修正計畫中

,宣示臺中文創園區將再轉型定調於文化資產育成基地,秉持文化治理、歷史連結之理念,因應多元的展演活動、設備管理之需求,擬定策略與智慧化營運管理之手段,以期待發揮示範效應,成為國內最為真實的文化資產再生基地。對於營運管理永續的發展,本研究參考國內資訊通信(ICT)科技,且相關領域紛紛提出智慧城市社區或智慧建築、多媒體等創新理念與解決方案,以數位技術進行建築設施及營運管理之智慧化改造工作,藉以提升設施使用效率及服務品質。藉由上述內容綜整有關「轉型面向」、「政策推展機制」、「營運管理模式」及「園區智慧化」實證操作等重點,以彰顯國內工業遺產轉型為文化資產育成推廣基地及智慧管理之成效,並提供國內其他案例再

利用之參考。本研究之貢獻在於三個層面:「政策思考」、「頂層設計」及「實證操作案例」,「政策思考」係由政策面的貫穿執行,落實行政院推動之文化創意產業計畫,分期實施,且藉由五年通盤檢討一次將轉型目標更為聚焦。「頂層設計」則尊重原工業遺址之酒廠生態體系,制定修復再利用計畫及細部設計規範,分區進行修復工程及歷史建築智慧化工作。「實證操作案例」部分則是透過公辦公營的營運管理模式,輔以智慧化設施的建置,包括智慧基盤、整合式平台管理(溫溼度、節能、人力、安全門禁及消防安全)、智慧路燈及創能等,達成從舊酒廠到文化資產園區的驗證成果。總體而論,本文的核心是研究如何透過文資價值建置一個工業遺產的再生模式,内涵就是

以資訊通信的技術、智慧化管理工具,建構一個復育文化資產生態的基地。研究的結果顯示,工業遺產轉型的多面向操作是需要長期醞釀與反覆檢討,順應社會脈絡的演變及永續經營的策略,值得省思的是營運管理者如何在面臨轉折點的當下能因應政策方面調整並與在地資源整合,採用由上而下、由下而上的滾動式手段來促成轉型;建議相關轉型案例應先徹底瞭解主體的真實性,強化地方共生與城市發展的思維,透過園區串連及發動,可有助於形塑帶狀的文化軸線,並促進該區域週邊的歷史記憶與再造。

台灣小劇場空間的經營與管理之初探

為了解決台北排練場租借 的問題,作者張意菁 這樣論述:

近年來,政府逐漸意識到空間問題對於小劇場表演團體的重要性,除了給予創作製作費的補助之外,亦執行空間開放使用的政策以解決表演團體空間缺乏的問題。二○○○年開始,台北市政府透過閒置空間再利用的方式,釋放公有空間提供表演藝術團隊進駐與使用,為達到實際幫助有需要的表演藝術團隊,在公有房舍委託民營的模式下讓劇團來經營小劇場空間。本研究所指的小劇場空間皆為現代戲劇表演團體以接受政府委託民營的方式經營,並以提供中、小型表演藝術團隊使用的空間,包含辦公、創作、排練、演出等一切與表演藝術相關的活動皆屬之。本研究以「牯嶺街小劇場」、「表演36房」、「圓場」小劇場空間的經營來作探討。本研究將透過文獻資料分析法與深

度訪談的方式,分別從使命與願景、人力與財力分配、地理位置與空間特性、場地租借與經營項目、核心策略與行銷策略等五大方面做交叉分析與探討小劇場空間經營團隊的管理與經營的方式。透過小劇場空間營運的現況來檢視劇團在管理與執行工作上的成效,在空間規劃、節目活動舉辦、人力與財力分配上,如何以最有效的經營方法來達成組織的使命與願景,並且分析其目前所遭遇的困難與衝突,再提出經營團隊所面對的問題,並提出檢討與建議。

台北排練場租借的網路口碑排行榜

-

#1.排練空間租借辦法| Taiwan - 鐵森林

為保障預約順序,鐵森林一律使用官網填寫租借表單做預約。 管理者在收到表單並確認租借時段後,將以E-mail回覆確認排練場租借費用總額。租用者 ... 於 www.ironforest.space -

#2.在台北藝穗節表演- 2023

孫自怡坦言:「在藝穗節演出的時候,劇團是收入多少就直接平分給參與的人,完全沒有自留財產,直到立案之後,發現租借排練場跟倉庫需要有(六)19:30 20 ... 於 daughter.pw -

#3.B1排練場 - 故事工廠

是個適合排戲、讀本、工作坊等多功能使用的好空間。 歡迎您使用故事工廠的排練場地,在您確定租借前,請您先閱讀以下的場地租用辦法, 於 www.storyworks.com.tw -

#4.泳池化身排練場台北試演場修繕3月完工 - 好房網News

負責維運的台北表演藝術中心表示,台北試演場是北市最大的排練場地,經活化 ... 環境挑高6米、空曠無柱,2016年5月開放檔期租借以來,3年多來累計共 ... 於 news.housefun.com.tw -

#5.音樂發表會合適的表演租借場地-台北市、新北市(雙北地區)

音樂發表會合適的表演租借場地-台北市、新北市(雙北地區) ... 【地址】 台北市信義區菸廠路88號誠品松菸店B2 ... 拉縴人合唱藝術中心-大排練室. 於 pianoulove.com -

#6.台北偶戲館Puppetry Art Center of Taipei - 空間介紹

排練 室. 黑箱劇場. 中庭廣場為有頂蓬半戶外空間,坪數為85坪,空間長23公尺、寬12公尺,同一時段最多可容納170人。 相關收費及使用時段請參考場地管理辦法。 場地租借 ... 於 www.pact.taipei -

#7.北市最大臺北試演場修繕完成3月開放場地預約 - Yahoo奇摩

自開放檔期租借以來,臺北試演場持續提供給國內表演團隊專業優質的排練場地,共超過100個表演團隊租借使用,大排練場的使用率為52%,使用人數達1 ... 於 tw.yahoo.com -

#8.場地租借 - 鹿學Deer Kids

台北 市|中山區|A空間30人|B空間50人. 鹿學Deerkids. 多功能空間租借 ... #1. 空間用途. 適合親子活動、派對活動、研習講座、健身運動、表演排練、拍攝場景 ... 於 www.deerkidstw.com -

#9.排練場彙整- PONPAI.tw 台灣攝影棚情報站

聚暘新媒體-攝影棚/舞蹈教室/排練室/韻律教室/教育訓練場地. Untitled-2-06 · 查看內容. 望日蓮藝術工作室. 素棚x自然光實景x商業攝影. 板橋府中.拾歲攝影棚. 於 ponpai.tw -

#10.知新劇場 - 信誼好好生活廣場

該空間設有舞台、投影機、投影大螢幕、鋼琴、基本舞台燈光、音響系統等設備;並有階梯型座椅、演員化妝休息室,適合舉辦戲劇表演活動、電影欣賞、音樂會、演講等活動,可 ... 於 familysquare.kimy.com.tw -

#11.場地租借 - 齊格飛音樂

場地出借. 場地出租排練服務 ... 台北市中山區龍江路147號B1; 排練平日3500 晚間及假日4500 ... 已租借演奏廳者,若需加租排練室寄放樂器盒或行李,每時段優惠價$1000 於 sigfrid.com.tw -

#12.【藝術文化】台北試演場開放場地預約 - 自由藝文

台北 試演場的大排練場。 ... 經半年修繕工程後,已於去年底完工,將於今年5月1日起對外開放租借使用,並自3月2日起開放本年度5月至12月的場地預約。 於 art.ltn.com.tw -

#13.拍手Studio空間租借

拍手Studio場地租借試鏡場地排練場 ... 致力發展影視表演產業,於2020年9月開幕的『拍手Studio』,落座於台北市大安區,備有獨立的試鏡室、排演空間、 ... 於 www.clappins.com -

#14.臺北市政府平日及例假日可供租借之公設場地一覽表

120 人國際視聽會議中心、沏茶區、其它場地租借,依租借時段、區 ... 規定等,請上台北市民e 點通查詢。 ... 排練室(2、3):2,000 元/時段(需合併同時租借). 於 www.sfaa.gov.tw -

#15.場地租借 - 台北青年管樂團

大排練室 · 寬廣舒適的排練環境,位於臺北市中心距離捷運站走路十分鐘,多數大型打擊樂器一應俱全。 · 收費標準 · 相關規定. 於 www.tsb.org.tw -

#16.場地租借- 不鳥穀

加羅林魚木藝文空間(不鳥穀×Jupiter room-羅斯福分店)、公館排練室 地址:台北市大安區羅斯福路三段283巷19弄2號B1 (捷運台電大樓站2號出口直走,在283巷左轉,19弄 ... 於 www.forgood.company -

#17.臺北市藝文場館場地租借平台

臺北市文化局與Pickone合作推出臺北市藝文場館場地租借 找場地辦活動,快速又方便! ... Embed on my site. Sign in. 台北市文化局藝文館所. 於 www.pickoneplace.com -

#18.莎妹「自己的排練場」 |場地空間內頁 - Taiwan Top

排練場 備有鋼琴及桌椅設備,另有投影機可租用,適合各類型戲劇舞蹈排練、課程、會議等活動使用。 空間用途. 活動. 排練. 空間尺寸. 短邊5.3公尺,長邊13.6 ... 於 taiwantop.ncafroc.org.tw -

#19.臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準表- 一、劇場

大稻埕戲苑演員化妝室1、2. 每間使用一日,以500 元計收. 場地使用未滿一日者,場地使用費收費以一日計算。 城市舞台. 排練室. 排練室(1). 1,200 元∕時段. 1.時段區分: ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#20.台北市藝文推廣處城市舞台- 2023

各時段場地租借使用費詳見附件「臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準表」。 ... 辦:臺北市藝文推廣處(台北場)、國立東華大學藝文中心(花蓮場) 《更多相關活動》. 於 collaret.space -

#21.高雄市音樂館- 2023

string(24) "radiologicum-muenchen.ru" 高雄市音樂館高雄市音樂館台北教育局13 ... 樓為音樂演奏廳,四、五樓分別為高雄市交響樂團和高雄市國樂團的辦公室及排練室。 於 carload.space -

#22.空間租借 - 米特薩克斯風重奏團

米特排練空間排練收費標準:. 大型藝文空間10~50人$1000/1H(附YAMAHA 3號直立琴) 中型團練室限15人$600/1H(附全面鏡無鋼琴) · 排練室儲值優惠(不限本人使用). 10小時– ... 於 www.mit-sax.com -

#23.場地租借- 音樂劇場(大廳) - 十方樂集

咖啡廳包場費用:15,000 元/天(8小時). |排練用途. (以下費用不含 5% 營業稅;場地、樂器設備租用,不滿一小時以一小時計算。) 排練場地費:2,000元/每小時 ... 於 www.musforum.com.tw -

#24.教育學習補習資源網- 台北排練場租借的評價費用和推薦

在台北排練場租借這個產品中,有49篇Facebook貼文,粉絲數超過40萬的網紅報導者The Reporter,也在其Facebook貼文中提到, #今日疫情重點【全國三級警戒延長至7月26 ... 於 learning.mediatagtw.com -

#25.第二學生活動中心

3樓 二活301排練室 «二活303學生交誼室» &la. 於 www.active.ntu.edu.tw -

#26.藝文 - 華視新聞網

... 在這段時間演出人員都在加緊排練,希望讓最後的正式演出可以完美呈現在電視機前。 ... 開幕,完整隔音的練唱空間除了讓台北室內合唱家族使用之外,也可對外租借。 於 news.cts.com.tw -

#27.台北市藝文推廣處城市舞台- 2023 - crime.pw

各時段場地租借使用費詳見附件「臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準表」。 ... 處(台北場)、國立東華大學藝文中心(花蓮場) 《更多相關活動》. 於 crime.pw -

#28.嘉義文化局圖書館- 2023 - already.pw

台北 聯誼. 嘉義文化局圖書館. 學達. 舉發違規停車. ... 台北美術. 中小學國際教育白皮書. ... 苗栗電話區碼林森中醫排練場租借郭采洁.黃博煒105 學測社會夢時代湯姆 ... 於 already.pw -

#29.太狂了!台北市居然能有這樣的場地可以租借?Like萊客共享 ...

捷運站出口三分鐘,走進一個夢幻般 台北 場地 租借 教室~ 現在就和Ginger一起驚 ... 若你有商務空間、辦公室 租借 、工商登記、借址登記、會議室出租、課程 ... 於 www.youtube.com -

#30.排練場| 國家兩廳院

總之,富權這兩年的策展理念和前任總監有很大的不同,期望開拓台北新一群的看表演觀眾,以及推動更多不一樣元素、形式的演出題材,雖然很多人會無法一時接受看起來就非常 ... 於 npac-ntch.org -

#31.傳承排練場

傳承排練場is located at: 長安西路號, Taipei, Taiwan What is the ... 管理者在收到表單並確認租借時段後,將以E-mail回覆確認排練場租借費用總額。 於 lonidapa.mcbestratingen.nl -

#32.國家音樂廳2020 年2 月28 日本- 2023

排練 室:國家音樂廳內設置數個排練室,大小規格不同,可針對表演團體或 ... 廳半島風聲相放伴The Women sing Folk Songs 100012 台北市中山南路21-1 ... 於 although.pw -

#33.藝響空間| 林森59 | Taipei City

臺北市政府文化局為提供藝術工作者優惠之創作、排練所需空間,整修【藝響空間─林森59】,作為排練專區使用,設有8間排練室,供表演藝術及數位媒體設計等領域或相關之 ... 於 www.linsen59.com -

#34.夏可藝術SKART

申請者須於確認申請後3個工作天內,將場地租用費匯款於夏可藝術工作室帳戶,排練場預約才正式成立。 匯款資訊 戶名:夏可藝術工作室 帳號:台新銀行 ... 於 sites.google.com -

#35.TapLife踢踏舞工作室-舞蹈/排練/會議/場地租借

TapLife - 2016年起,座落於台北市信義區松德路106號1樓,近永春或象山捷運站,世界上唯一一家結合踢踏舞主題咖啡廳與舞蹈工作室的獨特藝術家基地,是悠閒 ... 於 taplifecafe.blogspot.com -

#36.中2館2F 果酒練舞場- 台北 - 華山1914文化創意產業園區

2016年重新規劃整理定名「果酒練舞場」,以表演藝術團體為優先,開放各式排練使用,同時開設北藝大華山學堂,提供一般民眾一起來練練身體、舞動身體。 場地租借辦法. 於 www.huashan1914.com -

#37.台北場地租借

Search: 台北場地租借- sy.411167.net. ... 1、台北愛樂藝響空間場地租借辦法場地排練室A排練室排練室坪數70坪30坪15坪租借費用09302100(依小時計 ... 於 sy.411167.net -

#38.租用辦法、流程| 牯嶺街小劇場Guling Street Avant-garde Theatre

場地 人數 非假日費用 (週二至週五) 非假日費用 (週二至週五) 週末假日費用 (週... 一 樓 實 驗 劇 場 65 9,500/天 9,500/天 10,000/天 一 樓 實 驗 劇 場 65 3,000/場 3,000/場 3,000/場 一 樓 實 驗 劇 場 65 3,000/時段 3,000/時段 4,000/時段 於 www.glt.org.tw -

#39.A_Space 表演藝術空間,官方網站,舞蹈教室,排練場| Taipei City

如需租借場地請洽電話聯繫或私訊臉書專頁,由專人為您處理。 ... 獨立,不受音樂干擾,並且擁有自己的置物櫃、沙發、休憩區域,適合拍攝、排練,需現場收音之錄影等。 於 www.aspace2016.com -

#40.AM PLAYS場地租借

排練場 尺寸:10.3m*5m沙發區尺寸:3.8m*4m排練場附有基本日光照明、冷氣空調、音響設備、摺疊桌椅。地址:臺北市松山區光復北路100巷11號B1二、租借時段租借時間分為3 ... 於 www.amgroup.com.tw -

#41.台北場地租借

1、台北愛樂藝響空間場地租借辦法場地排練室A排練室排練室坪數70坪30坪15坪租借費用09302100(依小時計費)600元/小時500元/小時300元/小時設備折疊椅100張/ ... 於 mz.philip.pro -

#42.varhaber.online - 國家音樂廳2020 年2 月28 日本2023

排練 室:國家音樂廳內設置數個排練室,大小規格不同,可針對表演團體或 ... 廳半島風聲相放伴The Women sing Folk Songs 100012 台北市中山南路21-1 ... 於 varhaber.online -

#43.場地租借- 飛人集社劇團Flying Group Theatre

完成應檢附文件寄件、場地租用費匯款,排練租借場預約方才正式成立。 場地說明. 本空間可使用空間有排練場。 位 ... 於 www.flying-group.com.tw -

#44.台北市藝文推廣處城市舞台- 2023 - commandant.space

各時段場地租借使用費詳見附件「臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準表」。 ... 辦:臺北市藝文推廣處(台北場)、國立東華大學藝文中心(花蓮場) 《更多相關活動》. 於 commandant.space -

#45.場地申請 - 臺灣當代文化實驗場

必須簽定臺灣當代文化實驗場場地使用切結書,也須先場勘空間☆ ... 場地租借系統(點選超連結) ... 音樂/舞蹈/戲劇排練、階段性創作呈現 · 【小型活動空間】 於 clab.org.tw -

#46.大專院校可供外借演出或排練場地調查表-台北市

大專院校可供外借演出或排練場地調查表-台北市 ... 開放時間休館說明申請方式場租 ... 租借申請. 表及企劃. 戲劇廳. 20,000. (02)28938. 165. 台北市北投區. 學園路1號. 於 www.khcc.gov.tw -

#47.場地租用 - 臺北市藝文推廣處

場地租用 ; 總處藝文大樓(城市舞台) · 城市舞台 · A、B、C展覽室 ; 大稻埕戲苑 · 803教室 · 8F曲藝場 · 9F劇場 · 排練室1 · 排練室2、3 · 教學小劇場 · 簡報室 ; 文山劇場. 於 www.tapo.gov.taipei -

#48.國立臺北藝術大學校園空間管理系統

線上場地租借 ; 藝文生態館, K101視聽教室. K102排練教室. K507教室 電影院 ; 戲劇系館, T101 T105 T106 T204 T205 T206 T305 ; 戲舞大樓, SA SB SC TD102多媒體實驗室. TD103 ... 於 gasys.tnua.edu.tw -

#49.場地租借| 好聲藝集Soundsgood | 台北市

搭配業界規格之錄影音器材與控制室專業的監聽系統,可提供專業多軌錄音製作、 音樂會4K錄影直播、線上講座、樂團排練等活動場地租借使用。好聲藝集SoundsGood. 於 www.soundsgoods.org -

#50.臺北表演藝術中心|場地與設備租用系統

11樓排練場B. 舞台大小L16.3mxW10.3m(共51坪) 座位數160人 場地費用$ 14,000 /時段起 場地位置臺北表演藝術中心. 檔期查詢 租借場地 ... 於 space.tpac-taipei.org -

#51.有投影機台北市教室租借場地出租會議室空間租用捷運車站火車 ...

蒐集90筆位於台北市捷運車站火車站附近的教室租借場地出租會議室空間租用資料,適合舉辦教學課程上課活動讀書會尋找場地做價格與地點比較。 於 space.net4p.com -

#52.2023 台北市藝文推廣處城市舞台 - sucukbaran.online

各時段場地租借使用費詳見附件「臺北市藝文推廣處各場地使用收費基準表」。 ... 辦:臺北市藝文推廣處(台北場)、國立東華大學藝文中心(花蓮場) 《更多相關活動》. 於 sucukbaran.online -

#53.場地租借 - 臺北市電影主題公園

台北 市文化基金會 | ... 目前提供三處供場地租借使用及拍攝申請 ... 適合舉辦工作坊、教學、講座等活動,也可作靜態展示、室內放映、戲劇排練和演員休息室等。 於 www.cinemapark.taipei -

#54.當代排練場TS Art Studio 大教室- 陸偉華Victorlo - Trainge

TS 當代排練場提供您一個專屬安靜的場地,Marsheall重低... ... 台北市承德路三段62號(民權西路站) ... 無限制,一般消費者、教練/老師皆可租借(可帶學員入場教學) ... 於 www.trainge.com -

#55.附表:臺北市立社會教育館各場地使用收費基準表

大稻埕戲苑演員化妝室1、2. 每間使用一日,以500 元計收. 場地使用未滿一日者,場地使用費收費以一日計算。 城市舞台. 排練室. 排練室(1). 1,200 元∕時段. 1.時段區分: ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#56.場地介紹與租借辦法 - 米拉索佛拉明哥之家

本教室位於台北市正中心,市民大道與松江路交會處,光華商場的對面,鄰近捷運忠孝新生站與松江南京站。松江路二號地下室的排練場原本由台灣資深 ... 於 casadelflamenco.blogspot.com -

#57.排練場/ 地板教室 - 場地家

關於AP SPACE ... 開放式排練場/地板教室,全面木地板,整排鏡面,亦可調整成整面的白牆。 空間整合加大,有兩間洗手間,更衣不用排隊,以及小休息室,學員置物不佔上課空間 ... 於 www.spaceadvisor.com -

#58.在台北藝穗節表演- 2023 - castigate.space

孫自怡坦言:「在藝穗節演出的時候,劇團是收入多少就直接平分給參與的人,完全沒有自留財產,直到立案之後,發現租借排練場跟倉庫需要有(六)19:30 20 ... 於 castigate.space -

#59.國立臺灣藝術教育館全球資訊網-場地租用-表演場地費用

場地 時間 裝台排練 演出及活動 南海劇場 上午08:30~12:00 6,000元 8,000元 南海劇場 下午13:30~17:00 6,000元 8,000元 南海劇場 晚間18:30~22:00 10,000元 12,000元 於 www.arte.gov.tw -

#60.排練場租借 :: 我不是台北書呆子

我不是台北書呆子,場地寬敞淨空,地板為黑膠地板,在黑膠與木地板間,有防撞緩衝夾層保護表演者。 適合戲劇舞蹈之排練、課程、工作坊、試鏡,或任何動態活動與課程。 於 cramschool.idataiwan.com -

#61.排練室租借 - UNI Space 有意思藝文空間

UNI Space 排練室/練團室,適合室內樂排練、弦樂重奏排練、舞蹈與戲劇排練、藝文團體課程、攝影棚、音樂作品錄音、瑜伽場地。場地提供Yamaha C2平台鋼琴、爵士 ... 於 unispace-art.com.tw -

#62.思劇場展演聚會空間

思劇場是一個藝文展演聚會空間,位於台北大稻埕,迪化街一段的屈臣氏大藥房 ... 思劇場出租的空間位於地上3 樓,規劃有辦公室一間、倉儲室一間、排練場一間、盥洗室. 於 si.secda.info -

#63.申請專區- 場地/住房租借- 山城排練場(上) - 台北國際藝術村

山城排練場(上)室內場地. 說明 ○ 面積- 109.78平方公尺○ 坪數- 33.21坪○ 容納人數- 30人. 日期. 選擇時段. 08:00 ~ 09:00; 09:00 ~ 10:00; 10:00 ~ 11:00 於 www.artistvillage.org -

#64.新北投71園區排練場開放申請臨時使用 - 台灣技術劇場協會

現有大、中、小排練室共計10間公用排練室,亦開放申請臨時使用,依使用方式與需求不同,分為, 適用於表演藝術為主的《新北投71園區場地臨時使用申請 ... 於 www.tatt.org.tw -

#65.場地租借Venue Rental - 台北市松韻合唱團TSYC

-主排練空間:平台式鋼琴、90張椅子、指揮譜架、指揮高腳椅、白板、冷暖氣機、三溫飲水機及獨立盥洗室2間。 -分部練習空間:直立式鋼琴、電子琴、會議室桌椅、白板、冷暖 ... 於 www.tsyc.org.tw -

#66.特技空間::Acrodynamic

停車場(汽車須收費一小時30元機車可自由進出,但是需要停放指定區域); ※排練場地板有鋪設舞蹈 ... 租借時間較為固定&長期者將可與排練場負責人溝通洽談如何給予優惠。 於 www.acrodynamic.url.tw -

#67.場地租借 - 天馬戲創作劇團

排練場 遵守事項~ 1.包包放入置物櫃,請勿堆放雜物於排練區域。 2.每次排練或使用完畢,必須打掃乾淨,維持整潔。 3.排練區域請勿飲食,白開水除外,飲食請至茶水間。 於 tiencircustheatre.com -

#68.台北小型音樂會/樂團/合唱團團練排練教室空間場地租借推薦

CLBC 團練室場地簡介. 表演,不僅只是一場演出,也是一場與生命的對話,更是一種生活的風格展現。CLBC ... 於 clbc.tw -

#69.藝響空間租借

提供台北藝響空間相關PTTDcard文章想要了解更多台北市公有場地租借出租空間台北台北市公有場地租借費用有關寵物 ... 招待大廳休息室茶水間接待處排練室樂器租借琴房. 於 siakad.stikfamika.ac.id -

#70.表演廳 - APA藝文中心〡中國文化大學推廣教育部場地租借首選

報到桌○排練室○電子海報(顯示活動名稱) ○資訊講桌(電腦主機) ... 如遇颱風、地震等人為不可抗拒因素,本部依照台北市政府相關規定休館,客戶若仍要舉行活動,當日 ... 於 apa.sce.pccu.edu.tw -

#71.場地租借- 財團法人拉縴人文化藝術基金會- TMCCAF

下載拉縴人合唱藝術中心場地租借辦法 大排練室 約30坪,格局方正,挑高3.5米,排練至多可容納80人,講座可容納100人寬敞明亮、隔音佳,備有座椅100張、音響設備、投影 ... 於 www.tmccaf.org.tw -

#72.臺北表演藝術中心11樓排練場| 2022 OPEN TAIPEI 打開台北

非常適合表演團隊演出前tryout使用。從排練場內可以透過北藝中心獨有的曲面玻璃,遠眺劍潭山山景及圓山大飯店景致,一掃演員 ... 於 www.opentaipei.org -

#73.TS Art Studio 當代排練場 - Facebook

TS Art Studio 當代排練場, 台北市。 2296 個讚· 1338 個打卡次。《TS ART STUDIO 當代排練場》 提供您最舒適不被打擾的排練環境,超便宜享受. 於 www.facebook.com -

#74.文化部全國藝文活動資訊系統網 臺北試演場

地址, 臺北市大同區老師里台北市延平北路四段200號. 網址. 地點類別, 劇場、舞蹈教室、音樂教室、排練場 ... 租借描述, [供租借] 僅提供排練申請,無開放對外演出. 於 event.moc.gov.tw -

#75.一間The Room場地租借-會議空間/聚會空間/課程教室/活動場地

台北 小型活動場地租借。以包場形式租借, ... 歡迎手作課程老師租借場地當作體驗教室使用。 ... 勘場時間:30分鐘以內免費,如需長時間排練預演等,則依加時收取費用。 於 www.wxad.com.tw -

#76.「自己的排練場」使用管理辦法

5. 繳費方式:可與莎妹聯絡安排現金付款或以銀行ATM轉帳繳納(戶名:莎妹工作室股份有限公司。台灣企銀(050)台北分行。帳號:050-12-062127)。 於 swsgspace.blogspot.com -

#77.場地租借-四把椅子劇團

本空間位於地上2樓,規劃有辦公室一間、倉儲室一間、茶水間一間、排練場一間、盥洗室一間與小陽台一間,除辦公室及倉儲室外,其餘空間租用單位皆可自由使用。 於 www.4chairstheatre.com -

#78.表演36房- 場地租借

表演36房有著全台北市CP值最高的場地,從10人的小場地至150人的中型場地,可多方 ... 明亮,氣氛溫馨,適合舉辦藝文講座、心靈課程、工作坊,或小型演出、排練使用。 於 www.pas36.tw -

#79.夏可藝術- 場地租借 - Musico音樂圈

夏可藝術排練場位於台北市中正區古亭站附近。 場地鄰近兩廳院、牯嶺街小劇場、南海劇場,排練完要趕上台或是看演出都好近! 欲租用場地或其他表演藝術相關業務需求,請透過 ... 於 www.musico.com.tw -

#80.新北市教室租借

功能定位: 以辦理各項舞蹈活動為主,並可作為團康活動、舞蹈排練、話劇排練、 ... 電話:1999 (新北市境內24小時服務)或02-29603456 台北場地租借便宜選擇哪裡找? 於 lapinsotaveteraanit.fi -

#81.場地租借 - 臺北市客家文化主題公園

各場地不得作政黨選舉宣傳或其他有違行政中立活動。 場地資訊; 相關附件. 客家文化中心5F-展場. 於 ssl.thcp.org.tw -

#82.空間租借 - 藝啟學Art Together

藝啟學提供排練場做為非營利性組織之表演藝術工作者創作及排練等用途。 選單. 關於藝啟學 · 最新消息 ... 於 yichixue.wordpress.com -

#83.桴駱自由空間 - Booking.page

Contacts. flowspace706.simplybook.asia; 桴駱自由空間, 台北市重慶南路一段63號7樓706室; +886989505115 ... 多功能空間( 排練場/ 排戲/ 練舞/ 課程/ 展演) ... 於 booking.page -

#84.空間環境- 歌舞浪潮Fluxwave

歌舞浪潮表演藝術中心坐落於台北都會便利交通樞紐,坐擁雙捷運,鄰近南京、中山、 ... 明亮,規劃兩間Studio,讓身在其中上課的學員,彷若處於專業舞團排練場的氛圍。 於 www.fluxwave.com.tw -

#85.排練場租借- 沙丁龐客劇團

沙丁龐客排練場,位於石牌地區,近捷運奇岩站。排練場為長方形,約32坪 ... 租借使用者身份之認定,請見下方「收費標準與退費」 ... 台北市北投區中央南路二段115號5樓. 於 theatresardine.com -

#86.(北部)排練場地資訊--1110323.pdf - 文化部iCulture

場地租借. 計費單位. 上午時段定義. 平日上午 ... 試演場. 自用外租皆有大排練場 https://www.tpac-taipei.org/venue.aspx https://www.tpac-taipei.org/venue.aspx. 於 cloud.culture.tw -

#87.臺北流行音樂中心戶外及室內多功能空間收費標準

3 樓排練室. ▫. (1 樓) 6 號貴賓休息室(10 人) ... 戶外表演空間週邊部份租借(註1). ▫. 最多5 組為限(註2) ... 租用時間需包含進撤場、場地復原及清潔時間。 於 tmc.taipei -

#88.場地租借-台灣基督長老教會雙連教會

有各式各樣教室供租借,適合多種活動形式的獨立空間,歡迎預約場勘。 請來電請洽詢 :(02)2541-5390 吳文玉小姐 經場租負責單位共同審議後,將盡快回覆您,謝謝 台北 ... 於 www.slpctaipei.org -

#89.傳承排練場 | 排練教室租借 - 訂房優惠報報

排練教室租借,大家都在找解答。 ... 排練場租借– 沙丁龐客劇團Theatre De La Sardine | 排練教室租借 ... The Okura Prestige Taipei Hotel. 於 hotel.twagoda.com -

#90.Central Taipei ㅣ場地租借(@central_taipei) • Instagram photos ...

各類活動、排練、舞蹈、運動、派對場地⋯ 台北市中心,多功能場地空間,交通便利⋯ ▪️一般場租▪️長期配合租借▪️全區域辦活動▪️學生優惠▪️儲值方案▪️新影室 ... 於 www.instagram.com -

#91.場地租借 - 松山文創園區

場地租借. 文創大街. 基本資訊: 文創大街位於松山文創園區與台北文創大樓交界處,可以全區租用(60*6米)或部分租用(30*6米),提供基礎用電或自備發電機。 於 www.songshanculturalpark.org -

#92.租借場地 - 新北市藝文中心

一、租借演藝廳及演奏廳檔期申請:. 洽詢窗口:(02)2253-4417分機127 王小姐. 二、申請展覽廳:. 展覽廳以受理美術展覽申請為主。 通過審查者,本局將安排展出. 於 www.artcenter.ntpc.gov.tw -

#93.場地租借| Muller Chamber Choir

地理位置. . 臺北市大安區杭州南路二段7-1號B1(捷運東門站步行6分鐘). . . 空間格局. . 獨立方正室內40坪排練空間,挑高六米,可容納100人。 於 www.muller.org.tw -

#94.藝啟學(南港修德國小至真樓)臨時使用申請辦法與使用規範

本項申請經由台北市政府文化局委託之藝啟學物業管理中心確認檔期及使用單位申 ... (1)排練室內除白開水外不得飲食,亦不得將飲料及食物帶進排練室。如有飲食. 於 yichixue.files.wordpress.com -

#95.「黃金歲月演唱會」倒數備戰台語歌后龍千玉即將在4月22.23日 ...

... 週五開心為即將在4月22.23日台北流行音樂中心登場的「黃金歲月演唱會」彩排練唱! ... 圖豪記唱片提供秀場天后陳美鳳日前為演唱會展開密訓練舞, ... 於 n.yam.com -

#96.劇場界夢工廠!北市最大「臺北試演場」修繕完成5月開放對外 ...

記者林育綾/台北報導. 臺北試演場是北市最大的排練場地,原為「迪化溫水游泳池」,經活化整理後搖身一變,成為挑高6米的無柱空間,是劇場工作者的夢 ... 於 house.ettoday.net