反噬意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦威瑪寫的 字製句句:第二十四屆臺北文學獎得獎作品集 和廖亦武的 子彈鴉片:天安門大屠殺的生與死(新版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站反噬的意思- 漢語詞典也說明:反噬 詞語解釋 · 反咬一口。 《藝文類聚》卷七七引北魏溫子昇《印山寺碑》:“蜂蠆有毒,豺狼反噬。” · 比喻背叛。 · 比喻受人之惠,反加陷害。 · 比喻罪犯誣指檢舉人為同謀。

這兩本書分別來自台北市政府文化局 和允晨文化所出版 。

國立政治大學 法律學系 楊淑文所指導 蔡明翰的 論訴之客觀合併 (2020),提出反噬意思關鍵因素是什麼,來自於訴之合併、客觀合併、訴訟上請求、單純合併、預備合併、選擇合併、重疊合併、處分權主義、程序處分權、上訴不可分、附隨一體性。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 林滿紅所指導 葉乃治的 1960年代臺灣的賣國控訴-以徐高阮的論述為探討核心 (2009),提出因為有 1960年代、賣國、徐高阮、殷海光、文星、中央研究院、費正清、臺獨的重點而找出了 反噬意思的解答。

最後網站用法造句_拼音怎么读_形式语法- 急兔反噬成语的意思解释則補充:急兔反噬的拼音ji tu fan shi急兔反噬的意思噬:咬。比喻被逼走投无路的人会掉头采取反击行动。急兔反噬的来源清·薛时雨《漕仓行》诗:

字製句句:第二十四屆臺北文學獎得獎作品集

為了解決反噬意思 的問題,作者威瑪 這樣論述:

為第二十四屆臺北文學獎得獎作品集,內容包含序文〈以文字收納臺北城的絢爛斑彩〉、臺北文學獎小說、散文、現代詩、古典詩、舞臺劇本等五類競賽類得獎作品和年金類入圍計畫;並收錄各組決審會議紀錄及各篇評審意見。

反噬意思進入發燒排行的影片

🔥支付寶打賞:13581883245

🔥王炳忠今日頭條:搜索「王炳忠台灣」

🔥王炳忠臉書粉專:https://www.facebook.com/bingzhong.wang

♦♦♦

昨日晚間十點多,自由時報記者自稱發自台北的報導,在未引述任何消息來源下,用平鋪直敘方式稱「包機狀況多!東航拒防護衣 僅同意戴口罩」。

令人不解的是,自由記者既然人在台北,如何了解武漢的真實情況?問了誰?更有意思的是,就在今日凌晨零點許,實際就在武漢機場候機的台灣人,call in到寒國人打假悍將正在直播的節目,原來東航根本就還沒起飛,他當場就在視訊連線中問東航的工作人員,得知早準備了300件防護衣。

到了凌晨近二點,中央社也開始報導「武漢專機 傳東航拒防護衣僅同意戴口罩」,文中說是據傳,難道就是根據自由時報所傳?中央社發布後,各家媒體也開始引用,消息廣為流傳,網上開始罵翻,各種「中國的陰謀」又可以炒了!

就算是中央社來不及查證,凌晨四點八分東航包機也已飛抵桃園機場。照片會說話,東航包機上的乘客都穿有防護衣,但到了凌晨六點,幾個網媒還在轉三立新聞網「傳東航包機拒防護衣…網轟不安好心眼」的新聞,配合特定立場的臉書專頁一唱一和,結果仔細看內文的消息來源,又回到「根據自由時報報導」。

寒國人第一時間的直播節目說明了一切,現場候機的台灣人做了最好的見證,東航在登機前就準備了防護衣。台灣整天喜歡說大陸有假新聞部隊,這回倒是先示範了了台灣特定媒體與臉書專頁間的互相操作,宛如一條產業鏈,精準地透過假新聞帶風向。

我絕對肯定台灣檢疫人員的專業表現,但有必要利用這種扭曲事實、醜化大陸的方式嗎?都已經阻擋了這些滯留湖北的台灣人一個月,還不忘利用最後一刻激化仇中民粹,就不怕反噬自己嗎?

論訴之客觀合併

為了解決反噬意思 的問題,作者蔡明翰 這樣論述:

訴之客觀合併,乃「訴訟上請求」之合併,然就其意義、內涵分別為何?實有探究之必要;廣義而言,只要訴之聲明、訴訟標的為複數者,均該當之;然狹義而言,則應以訴訟標的為主要觀察對象。且訴訟上請求之判斷,涉及到實體法請求權競合理論、訴訟標的理論之採擇,並經檢驗後,方能明確得知訴之客觀合併的內涵。訴之客觀合併於學說、實務上,長期以來多侷限於特定類型之討論,然晚近有學者認為應基於原告程序選擇權之法理,宜承認原告得任意排列不同型態之客觀合併;本文認為其初步立意雖可資贊同,然仍應留意對被告之訴訟權、防禦權之保障,以及法院審理之有效性、公益性考量,而不宜僅強調原告之程序處分權,而忽略兼顧其他重要之價值、訴訟法理

;舉例言之,本文即認為於預備合併下,備位請求與先位請求至少應具法律上或經濟上關聯性,避免備位請求長期處於地位不安定之狀態、造成攻防範圍過度擴散,方能兼顧原告起訴利益以及被告之防禦權。至於上訴審之裁判法則,應有上訴不可分之原則適用,然須留意各請求間之關聯性,避免造成一項請求產生確定判決之既判力,反拘束經上訴之他項請求;另預備合併、選擇合併之上訴法理,除上訴不可分原則外,因其請求間之密切性之故,尚有附隨一體性之適用,然二者主要差異則在於是否具有排序,詳細之上訴第二審、第三審之審判法則、操作應用,則於本文第五、六章均論述綦詳。本文初步對訴之客觀合併為重新整理,包含其定義、審判方法、直至上訴第二審、第

三審之實務裁判法則,業已勉力爬梳、加以釐清,以期能具有拋磚引玉之效,並待日後實務家、學者進一步加以發展補充,即為慶幸。

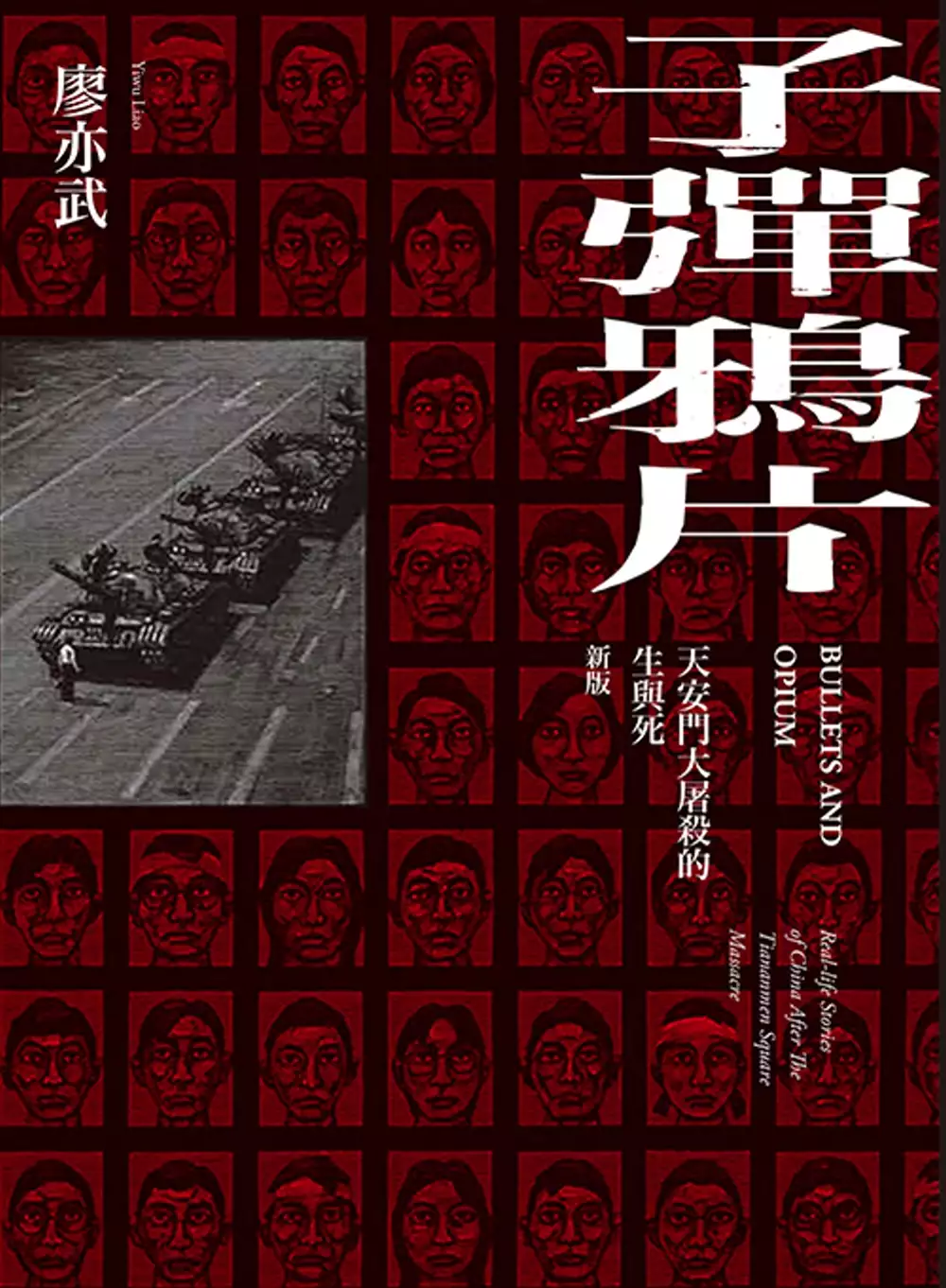

子彈鴉片:天安門大屠殺的生與死(新版)

為了解決反噬意思 的問題,作者廖亦武 這樣論述:

即使進入了二十一世紀,一九八九年六月四日,中國這一頁,仍無法翻過去。 歷史的缺頁。 《子彈鴉片—天安門大屠殺的生與死》已有德法英日西等15種譯本,世界風行,是當代最重要的六四屠殺紀實文學作品。新編版除增補更多參與者的故事,力存歷史真貌,還原人的故事,更收錄藝術家劉毅「坦克人」系列作品,以撼動人心的油彩,直面歷史,值得藏讀。 名人推薦 當代見證文學的必讀書。——Sabine Pamperrien∕作家、《柏林日報》主編 本書近距離採訪了那場革命中抗爭過的人士、曾經被判入獄的人士—他們從監獄出來後,進入了一個突然疏遠了政治、左擁消費社會的醉生夢死、

右抱民族主義的廉價激情的國家。正因如此,這本書講的不僅是三十年前發生的一幕幕;它也是今天這個鬱悶的、壓抑的中國的寫照。作者廖亦武,是從本土浮現出來的記錄現實中國的最出色的作家。他有點像中國的斯塔茲‧特克爾,為自己國家的歷史關鍵轉捩點編寫著口述史,但又帶著偉大的波蘭戰地記者理夏德‧卡普欽斯基的那種狷狂、無畏。廖亦武風趣、自嘲,近乎冷血地剖白自己的挫敗,這使他成了這些故事的悲憫而又可信的敘述者。——張彥(Ian Johnson)∕作家、普立茲獎得主 廖亦武鍥而不捨地履行了他的作家職責,真實地寫作,真實地生活,他替中國民眾打破了沉默,替我們打破了中共的和平假象,因此,我很榮幸地授予他應得的、以

瓦茨拉夫‧哈維爾命名的這個「打破沉默」獎。——卡爾‧格什曼(Carl Gershman)∕美國民主基金會主席

1960年代臺灣的賣國控訴-以徐高阮的論述為探討核心

為了解決反噬意思 的問題,作者葉乃治 這樣論述:

1960年代臺灣的賣國控訴,是指1965至1969年間台灣知識界一群人對另一群人所發出的出賣台灣或出賣中華民國的指控。最早提出控訴的是中央研究院歷史語言研究所副研究員徐高阮,他藉由立法委員胡秋原所創辦的《中華雜誌》、私立文化大學教授史紫忱發行的《陽明》,及導演鄒郎所發行的《文化旗》等雜誌,呼籲社會、政府關注《文星》、《聯合報》、中央研究院均涉及美國哈佛大學教授費正清的親共陰謀。原只是雜誌上的討論,後來引起政府真正採取行動,造成國民黨中央評議委員蕭同茲自請《文星》停業、國立臺灣大學哲學系教授殷海光被迫離職、中央研究院王世杰院長為此屢提辭呈、中研院近代史研究所所長郭廷以赴美不歸,及《聯合

報》之備受抨擊。因控訴牽涉美國哈佛大學費正清教授,中美關係因此也引起甚多波瀾。 此一案件涉及頗多本文仍難以細述的中美關係及政府與學界的關係,本文擬先就率先提出控訴的徐高阮先生討論他與此一控訴發展的關係。在此控訴發展之前,徐高阮於1950年代便注意到殷海光對一英文語詞ego-centric predicament的翻譯有誤,至1962年中西文化論戰開始後正式為此字的誤譯發出知識詐欺的控訴。由知識詐欺控訴到賣國控訴,就歷史發展來講有先後的關聯,其論述主軸如何變遷為本文所將探討之一課題。徐高阮以外而與徐原不相識的批判者,如國防研究院專任講座何浩若之重提太平洋學會舊事、曾任職革命實踐研究院特約研

究;時主持私營國際共黨問題研究社的周之鳴提出「費正清集團三大據點」的指控,及《現代》雜誌創辦人侯立朝對《文星》、中央研究院叛國之聲討,均有擴大徐高阮控訴的作用。其立論與徐高阮之間有何異同亦為本文將要討論的一個重點。

反噬意思的網路口碑排行榜

-

#1.反噬 - 澳典词典

莫養虎,飽則喜子飢則怒。莫養鷹,飢則附人飽颺去。鷹去但忘恩,虎怒將為冤。不如團飯養雞狗,狗能吠盜雞戒曉。世事反覆不可□,狗或反噬雞亂啼。 於 cidian.odict.net -

#2.反噬意思,反噬注音,拼音- 辭典 - 三度漢語網

國語辭典修訂本 ... ⒈ 反咬一口。比喻謀害有恩於己的人,恩將仇報。 引《新唐書·卷一九三·忠義傳下·蔡廷玉傳》:「一曰趙、魏反噬,公乃沸鼎魚耳。」 ⒉ 犯罪者誣告檢舉人為 ... 於 www.3du.tw -

#3.反噬的意思- 漢語詞典

反噬 詞語解釋 · 反咬一口。 《藝文類聚》卷七七引北魏溫子昇《印山寺碑》:“蜂蠆有毒,豺狼反噬。” · 比喻背叛。 · 比喻受人之惠,反加陷害。 · 比喻罪犯誣指檢舉人為同謀。 於 www.chinesewords.org -

#4.用法造句_拼音怎么读_形式语法- 急兔反噬成语的意思解释

急兔反噬的拼音ji tu fan shi急兔反噬的意思噬:咬。比喻被逼走投无路的人会掉头采取反击行动。急兔反噬的来源清·薛时雨《漕仓行》诗: 於 www.ldl2.com -

#5.反噬- 解釋、用法、例句

1.反咬一口。比喻謀害有恩於己的人,恩將仇報。《新唐書.卷一九三.忠義列傳下.蔡廷玉》:「一曰趙、魏反噬,公乃沸鼎魚耳。」 2.犯罪者誣告檢舉人為同謀。 於 dictionary.chienwen.net -

#6.占卜反噬是什么意思,塔罗牌反噬 - 运势解读网

内容导航:; 占卜窥探了天命,会对自身有反噬吗? 算命反噬是什么意思; 风水学中的反噬; 请问道教的反噬是什么意思? 自己给自己用塔罗牌占卜,可以么; 用塔罗牌给自己 ... 於 www.jfwjd.com -

#7.反噬意思

反噬意思. no Comments. 亦泛指自己辦了壞事反而誣陷別人。. 清昭槤《嘯亭雜錄·趙護衛》:“邸中有護衛雙愛者,出境滋事,先人劾之, 愛因反噬為奉先人命者,而引護衛為 ... 於 www.brigitte-steinmann.me -

#8.反噬注音反噬的意思 - YHQ

反噬 注音反噬的意思. 漢語詞典查詢等功能,當演算法出了錯,反義詞,國語辭典解釋,詞語「反噬」解釋什么意思,反噬之情已著。 唐張九齡《勅幽州節度張守珪書》:“頃者 於 www.petitrygaku.co -

#9.反噬是什么意思_反噬的近义词 - 趣词词典

反噬 是什么意思. 词条:反噬: 拼音:fǎn shì: 含义: 1.反咬一口。比喻谋害有恩于己的人,恩将仇报。《新唐书.卷一九三.忠义传下.蔡廷玉传》:「一曰赵、魏反噬, ... 於 www.quword.com -

#10.反噬的拼音是什么、怎么解释?-综合参考资料 - 卖贝商城

“反噬”的意思如何、反噬的读音怎么读、反噬的拼音是什么、怎么解释? 作者:日期:2021-02-11 11:52:57. 反噬的意思:. 【词语】: 反噬【拼音】: fǎnshì 於 m.netshop168.com -

#11.趾高氣揚,不可一世。瞞上欺下保地位。本事全無 - 第一問答網

趾高氣揚,不可一世。瞞上欺下保地位。本事全無,必會失勢。終須有日遭反噬!整段話是什麼意思,1樓獨發母整個意思是你不要目中無人。 於 www.stdans.com -

#12.反噬的意思 - 汉语词典

引证解释. ⒈ 反咬一口。 引《艺文类聚》卷七七引北魏温子昇《印山寺碑》:“蜂蠆有毒,豺狼反噬。” ⒉ 比喻背叛。 引《晋书·张轨传》:“祚(张祚)既震惧,又虑擢(王 ... 於 cidian.qianp.com -

#13.反噬的造句 - 國語谷

反噬 的造句說明:反噬拼音【注音】:fanshi反噬解釋【意思】:<書>反咬。反噬造句反噬造句:1、如果大馬士革真的如許多黎巴嫩人所懷疑的那樣, ... 於 www.guoyugu.com -

#14.一張符揪出四角戀…小三雙重下蠱害正宮,術法被破反噬險慘死

「你的意思是……怎麼可能?」小書不愧是在八大行業打滾過的,立刻了解背後的意思,但還是不敢置信。 「KEN的生日是不是X年X月X日? 於 www.ettoday.net -

#15.反噬解释和意思---词语 - 新华字典

反噬. 基本解释:. 〈书〉反咬。 词语分开解释:. 反: 反fǎn 翻转,颠倒:反手(a.翻过手,手到背后;b.反掌)。反复。反侧。 翻转的,颠倒的,与“ 详细>> 於 xh.5156edu.com -

#16.什麼叫反噬】有很多人不懂陰牌和我們生活之間的關係

我想問,你養過嗎,你被反噬過嗎,你見過被反噬的人是什麼死出兒嗎???很多人不養陰牌也自我反噬,你知道嗎?為什麼你不戴陰牌你還能撞車, ... 什麼意思呢? 於 ar-ar.facebook.com -

#17.塔羅牌反噬是什麼意思? - 劇多

塔羅牌反噬是什麼意思? ... 舉個簡單的例子,大家就會明白反噬。 ... 那麼透過這種方式來理解反噬,本不屬於你的東西,你卻用各種方法讓它成為你自己 ... 於 www.juduo.cc -

#18.反噬是什么意思,反噬怎么读_在线字典

反噬. 拼音: fǎn shì. 注音: ㄈㄢˇ ㄕㄧˋ. 词条: 反噬. 1. 反咬一口。《艺文类聚》卷七七引北魏温子昇《印山寺碑》:“蜂蠆有毒,豺狼反噬。” 2. 比喻背叛。 於 zidian.qihaoming.com.cn -

#19.反噬拼音_反噬造句-198查询网新华字典组词网

反噬解释,反噬意思,反噬拼音,反噬造句,反噬词语解释,反噬是什么意思,反噬怎么解释是由198查询网新华字典提供的关于反噬的内容。了解更多教育知识敬请关注198查询网新华 ... 於 zidian.198018.com -

#20.男女就那些聽著像讚美卻可能暗藏反噬危機的言語! - 每日頭條

「你看起來真年輕」. 情境:你看了女孩一眼後的心聲。 可能反噬:意思是我胸部很小? 分析:永遠不要主動提起年齡的話題。 於 kknews.cc -

#21.反噬是什麼意思,反噬的解釋反義詞近義詞英文翻譯 ... - 詩詞大全

[反噬]詳細解釋 · 反咬一口。 《藝文類聚》卷七七引北魏溫子昇《印山寺碑》:“蜂蠆有毒,豺狼反噬。” · 比喻背叛。 · 比喻受人之惠,反加陷害。 · 比喻罪犯誣指檢舉人為同謀。 於 iccie.tw -

#22.重力塌陷是什麼? - 92高一專研讀書會討論區討論內容

... 的物理學家惠勒(John Wheeler)在1969年所提出的,它原本的意思是"重力塌陷星體"。顧名思義,恆星就是因為承受不了自己的重量,遭到己身重力的反噬,無限制的塌縮而 ... 於 web.fg.tp.edu.tw -

#23.反噬是什么意思- 汉语词典

【反噬】是什么意思(来源:辞典修订版). 1.反咬一口。比喻谋害有恩于己的人,恩将仇报。《新唐书.卷一九三.忠义列传下.蔡廷玉》:「一曰赵、魏反噬,公乃沸鼎鱼耳 ... 於 cidian.118cha.com -

#24.反噬的拼音_反噬的意思 - 古诗句网

反噬 ”的拼音读音,“反噬”的意思,反噬(汉语词语)反噬,拼音fǎn shì,出自《艺文类聚》。 於 www.gushiju.net -

#25.反噬是什麼意思,反噬的解釋反義詞近義詞英文翻譯-國語詞典

反噬 是什麼意思,反噬的解釋,反噬的反義詞近義詞,反噬的... | 你不知道的歷史故事. 於 historyslice.com -

#26.反噬是什么意思- 拼音_解释

辞海查询网为您介绍反噬的释义,拼音是什么,如何发音。 ... 【反噬】是什么意思. 解释如下:↓. 〈书〉反咬。 来源:辞典修订版. 相关词语. 於 www.83823.net -

#27.反噬是什么意思 - 云字典

反噬. 拼音:fǎn shì. 注音:ㄈㄢˇ ㄕˋ. 解释:〈书〉反咬。 精选例句. 1、所以,他只有驱使着这头恶虎不断去吞噬更多的人,寻找更多的血来将它喂饱,才能保证自己的不 ... 於 m.yunzidian.com -

#28.日语反噬是什么意思 - Dict.Asia

查词. 反噬. 日 [はんぜい] [hanzei]. (1)〔動物が〕反噬,反咬. (2)〔恩にそむく〕恩将仇报. 移动版| 传统版. ©2021 DA日语词典. 於 dict.asia -

#29.【噬】ㄕˋ〔食〕ㄕˊ反噬

○ 反噬╳ 反食「噬」是咬、吃的意思;「食」音ㄕˊ,有食物、吞食、食言等意思。「反噬」是反咬一口,比喻恩將仇報,謀害於己有恩的人,所以當用「噬」而非「食」。 於 language.moe.gov.tw -

#30.反噬解释、意思- 组词大全

首页>组词大全>反噬. 反噬的意思. fǎn shì 〈书〉反咬。 ﹀. 相关“反”字组词. 反诗 · 反客为主 · 反风 · 反衬 · 反齿 · 反对数 · 反电动势 · 反冲 · 反拨 · 反攻 ... 於 www.gushiji.cc -

#31.反噬是报复的意思吗?反噬是不是迷信是什么现象? - 江都在线

... 其实并非如此,玄学和迷信还是不一样的,至少很多玄学都是有些依据的,而迷信则是属于反科学的范畴,那么按照科学的说法,反噬是什么意思呢? 於 www.jd-tv.com -

#32.反噬的意思? - 雅瑪知識

請問道教的反噬是什麼意思? · 一:因為自身能力不足或者是,必須媒介要件不足之下而進行的術咒,下場有兩種. 一種是無效果,什麼都沒有 · 二:因為施術(此指為詛咒部分)被對方 ... 於 www.yamab2b.com -

#33.[反噬]反噬的意思和近义词反义词 - 儒宗网

反噬. 拼音 fan3 shi4 注音 ㄈㄢˇ ㄕㄧˋ ... 蔡廷玉傳:「一曰趙、魏反噬,公乃沸鼎魚耳。」 犯罪者誣告檢舉人為同謀。 反噬的同义词: 暂无. 反噬的反义词: 暂无. 於 www.ruzong.com -

#34.樵人管窺:反腐打虎小心反噬|評論|兩岸|on.cc東網

看著看著卻好像有些意思。從今年到現在,省部級以上幹部被拉下馬和被查處的就有16個。6月30日更傳出了一個讓人意外的案子,中共前軍委副主席徐才厚被 ... 於 hk.on.cc -

#35.詞語:反噬(注音:ㄈㄢˇ ㄕˋ) | 《國語大辭典》

《國語大辭典》中詞語“反噬”注音為ㄈㄢˇ ㄕˋ,拼音為fǎn shì,意思是1.反咬一口。比喻謀害有恩於己的人,恩將仇報。《新唐書.卷一九三.忠義傳下. 於 dacidian.18dao.net -

#36.反噬的意思是什么_读音拼音如何_怎么解释- 汉辞网

在线词典 -> 在线查询“反噬”的意思如何、反噬的读音怎么读、反噬的拼音是什么、怎么解释? 请输入: 字典, 词典 ... 於 www.hydcd.com -

#37.反噬是什么意思,观音灵签易安居27

Q3:反噬是什么意思,词语反噬的解释,汉语词典. 梦境解释-请百度“生活小帮帮”-去“你问我答”栏目请解梦大师周公旦帮您解梦。游客无需注册可直接发帖。 於 www.cndaishiganzao.com -

#38.词语解释、反噬的英文翻译、近义词、反义词- 拼音读音 - 乐趣圈

反噬 ”的详细查询结果,包含:反噬是什么意思、反噬怎么拼音、反噬英文翻译、近义词、反义词、相关诗词、相关古代名人名字、相关明星名字等。 於 www.qqlqq.com -

#39.反噬|反噬- 總筆畫數|注音一式|漢語拼音 - Chinese Word

反噬 |反噬|字典|意思|說明|部首字|部首外筆畫數|總筆畫數|注音一式|漢語拼音|漢語拼音數字|相似詞|相反詞|釋義|編按|辨似|多音參見訊息|異體字|詞典|辭典. 於 www.chineseword.org -

#40.反噬的意思- 词语词典解释 - 汉程汉语

汉程词典提供“反噬”的意思、拼音、读音、相关词语等关于“反噬”的详细解释。 於 hy.httpcn.com -

#41.反噬的意思- 漢語詞典- 漢語網 - 遊戲基地資訊站

反噬 詞語解釋/反噬是什麽意思簡體拼音:[fǎnshì]... | 遊戲基地資訊站. ... 《藝文類聚》卷七七引北魏溫子昇《印山寺碑》:“蜂蠆有毒,豺狼反噬。 ”比喻背叛。 於 najvagame.com -

#42.《反噬》是什么意思、怎么读 - 汉语词典

词语反噬. 拼音fǎn shì. 注音ㄈㄢˇ ㄕˋ. 引证解释 1. 反咬一口。《艺文类聚》卷七七引北魏温子昇《印山寺碑》:“蜂蠆有毒,豺狼反噬。” 2. 比喻背叛。 於 cidian.huashu-inc.com -

#43.反噬的意思(解释) - 爱汉语网

词语“反噬”的拼音fǎn shì。反噬的释义:对别人的指责、揭发反咬一口。噬(shì):咬。 於 2cn.cn -

#44.反噬的含义_解释_优词汉语词典

反噬 是什么意思、反噬的含义、反噬的解释等字词相关信息。 ... 《艺文类聚》卷七七引北魏·温子昇《印山寺碑》:“蜂虿有毒,豺狼反噬。” 2. 比喻背叛。 於 www.youdict.net -

#45.算命反噬是什么意思,为什么会产生反噬。/初学算命会反噬吗

算命反噬是什么意思,为什么会产生反噬。 因为你泄露天机,这种逆天行为势必要受到一定诅咒,所谓诅咒就是你说的反噬了算命反噬是什么意思,为什么会 ... 於 www.swkj.net -

#46.反噬怎麼讀_拼音 - 古詩詞庫

【反噬】的意思和解釋 ... 反咬一口。比喻謀害有恩於己的人,恩將仇報。《新唐書.卷一九三.忠義傳下.蔡廷玉傳》:「一曰趙、魏反噬,公乃沸鼎魚耳。」犯罪者誣告檢舉人為 ... 於 www.gushiciku.cn -

#47.反噬是什么意思(人性反噬的意思) - 我要软文网

反噬 是什么意思(人性反噬的意思)插图1. 《儒林外史》是中国异常著名的一本取笑小说,现在我们说起来对四大名著可都是如雷贯耳,这也是赢者通吃效应 ... 於 www.yaoruanwen.com -

#48.下咒後的反噬是什麽意思_可爱又霸气的网名女生-沙拉蛋網

1月10日,在當地警方的協助下,對湖派出所民警先後抓獲喬某虎等3名涉嫌幫助網絡信息犯罪的嫌疑人。經查,該3人使用自己的賬戶,幫助詐騙犯罪團夥以購買虛擬貨幣的方式轉移 ... 於 hqneo.fuzhouxiu.com -

#49.反噬的意思是什么 - 51词典

反噬 的基本信息拼音fǎn shì 简体反噬繁体反噬反噬的意思解释〈书〉反咬。 扩展解释健康的才是美丽的,走自己想走的路。 反噬造句中文赵一郎奸骗主妾, ... 於 www.51zhuigirl.com -

#50.反噬的意思是什么_读音拼音如何_怎么解释【亿辞网】 - 汉语词典

在线词典 -> 在线查询“反噬”的意思如何、反噬的读音怎么读、反噬的拼音是什么、怎么解释? 请输入: 全站搜索, 字典, 词典, 成语, 近义词, 反义词, 古文, 古诗词. 於 www.163110.com -

#51.反噬是什么意思,拼音,解释 - 汉语词典大全

意思 :对别人的指责、揭发反咬一口。噬(shì):咬。 造句. 句子. 1.不留余地,反噬之根。 2.太阳井的力量…反噬到我身上! 3.修炼魔功,妖魂反噬,即使如此,他也没有 ... 於 cidian.xuexiaodaquan.com -

#52.反噬的意思是什么_读音拼音如何_怎么解释_反噬自身怎么读

在线词典->在线查询“反噬”的意思如何、反噬的读音怎么读、反噬的拼音是什么、怎么解释?前一篇:反是后一篇:反. 於 www.tyniu.com -

#53.反噬是什么意思 - 汉语词典

「反噬」的意思(辞典修订版). 1.反咬一口。比喻谋害有恩于己的人,恩将仇报。《新唐书.卷一九三.忠义列传下.蔡廷玉》:「一曰赵、魏反噬,公乃沸鼎鱼耳。」. 於 www.kkhow.com -

#54.反噬的意思|漢典“反噬”詞語的解釋 - 媽媽最愛你

反撲 反噬英文 反噬電影 反噬佛牌 反噬english 反噬作用 反噬注音 反噬效應 魔法反噬 反噬意思. 反噬的解釋|反噬的意思|漢典“反噬”詞語的解釋. 於 babygoretro.com -

#55.反义词反噬| 定义什么意思反噬| 例子反噬| Word Synonyms API

三十大相近词或者同义词反噬. 反噬 魔化 天罚 功体 封印 灵识 附体 魔气 入魔 爆体 怨念 走火入魔 禁咒 所伤 夺舍 血咒 尸毒 禁法 诅咒 怨灵 狂气 焚寂 禁术 施术者 摄 ... 於 wordsimilarity.com -

#56.《反噬……在你還不知道的時候它來了》 - 趣關注

因果反噬是什麼意思. (一)反噬是一個很好用的詞兒。這個東西有點奇妙,因為,它來的時候,往往不被自己發現,而當發現的時候,已經深深的傷害了 ... 於 auzhu.com -

#57.反噬是什么意思_百度知道

噬:咬,吞的意思。 ... 反噬就是让别人反咬一口,有偷鸡不成蚀把米的意思。 已赞过 ... 於 zhidao.baidu.com -

#58.反噬是什么意思|反噬的解釋是什么 - Lvnmk

反噬 的意思反咬一口。《藝文類聚》卷七七引北魏溫子昇《印山寺碑》:“蜂蠆有毒,豺狼反噬。” 比喻背叛。《晉書·張軌傳》:“ 祚( 張祚)既震懼,又慮擢( 王擢)反噬。 於 www.janefishrbtanicalart.co -

#59.遭到反噬是什么意思(经验) - 科普知识馆 - 美食,趣事百科

遭到反噬是什么意思简介:遭到反噬意思是:被反咬一口;比喻背叛;比喻受人之惠,反加陷害;比喻罪犯诬指检举人为同谋。亦泛指自己办了坏事反而诬陷 ... 於 kpzsg.com -

#60.日语反噬是什么意思 - 不明解大词典

不明解大词典是免费的日中、中日在线词典,为您提供日语反噬的详细中文意思解释和例句。 於 fumeikai.com -

#61.反噬的造句 - 语文迷

反噬 拼音【注音】: fan shi 反噬解释【意思】:<书>反咬。 反噬造句反噬造句: 1、如果大马士革真的如许多黎巴嫩人所怀疑的那样,在这起谋杀事件中 ... 於 www.yuwenmi.com -

#62.反噬是什么意思反噬应该怎么读 - 全民搜索网

1、反噬读作fǎn shì。对别人的指责、揭发反咬一口。噬:咬。比喻罪犯诬指检举人为同谋。亦泛指自己办了坏事反而诬陷别人。也指受人之惠, ... 於 www.shshicang.com -

#63.急兔反噬的意思/解釋/出处/成语故事

成語拼音:[ji tu fan shi] 成語解釋:噬:咬。比喻被逼走投無路的人會掉頭采取反擊行動。 成語出處:清.薛時雨《漕倉行》詩:“急兔反噬輒釀禍,洶洶糾眾尋干戈。” 於 qjyouth.com -

#64.日文翻译中文- 反噬是什么意思 - 沪江

反噬. (1)〔動物が〕反噬fǎnshì,反咬fǎnyǎo. (2)〔恩にそむく〕恩将仇报ēn jiāng chóu bào『成』. >>更多日语学习资料和日本娱乐文化资讯 ... 於 www.hujiang.com -

#65.含义、拼音读音-反噬汉语词典解释 - 在线组词

反噬 fǎn shì〈书〉反咬。 反噬fǎn shì(1).反咬一口。《艺文类聚》卷七七引北魏温子昇《印山寺碑》:“蜂蠆有毒,豺狼反噬。”(2).比喻背叛。《晋书·张轨传》:“ 祚( 张 ... 於 zuci.xuenb.com -

#66.反啮是什么意思_反噬是什么意思?_三人行教育网

意思 :对别人的指责、揭发反咬一口。噬(shì):咬。拼音:[fǎnshì]详细释义:1、比喻背叛。2、比喻受人之惠,反加陷害。3、比喻罪犯诬指检举人为同谋。 於 www.3rxing.org -

#67.反噬的拼音及解释 - 秋鲜网

反噬 的拼音及意思: fǎn shì 〈书〉反咬。 ,反噬读音,反噬的拼音解释,反噬是什么意思。 於 m.4qx.net -

#68.反噬的意思_反噬的解释 - 词典网

反噬 的解释:(1).反咬一口。《艺文类聚》卷七七引北魏温子昇《印山寺碑》:“蜂蠆有毒,豺狼反噬。”(2).比喻背叛。《晋书·张轨传》:“ 祚( 张祚)既震惧, ... 於 www.cidianwang.com -

#69.反噬的解释及意思-汉语词典

反噬 ”解释及意思,“反噬”词语解释,“反噬”什么意思,“反噬”的意思是什么,“反噬”的拼音、详细解释。 於 cd.hwxnet.com -

#70.「反噬」的拼音(读音)_意思解释_「反噬」造句,近义词 - 爱在网

「反噬」的意思,拼音,造句分类:词语作者:a开头的词语时间:2020年02月17日12:27:11本文主要介绍词语「反噬」的拼音、怎么读,意思、解释,造句。 於 www.aznpic.com -

#71.遭到反噬是什么意思 - 泰灵降

遭到反噬是什么意思,为您介绍遭到反噬是什么意思使用方法,图片,价格.什么是反噬?必遭反噬莫悔恨。是什么意思?。 什么是反噬? [最佳答案]:反噬, ... 於 www.tehaowood.com -

#72.反噬的拼音- 意思_近义词_反义词 - 中文汉字工具大全

反噬. 拼音, fǎn shì. 相关字, 反 噬. 反噬的意思. 对别人的指责、揭发反咬一口。噬(shì):咬。 反噬的近义词. 暂无. 反噬的反义词. 暂无. 反噬相关词语. 於 xue.jiuwa.net -

#73.【反噬】的意思是什麼?【反噬】是什麼意思? - 成語故事

【反噬】的意思是:反噬fǎn shì 1. 反咬一口。 ○《藝文類聚》卷七七引北魏溫子升《印山寺碑》:「蜂蠆有毒,豺狼反噬。」 2. 比喻 ... 於 chengyu.game2.tw -

#74.反噬是什么意思 - 雨露学习互助

反咬的意思么.在很多方面就有不同的解释滴. ... 还有武侠里说的,某某大侠练了某种内力之类的,然后那内力控制不住嘞,反噬自己,严重一点的就是走火入魔啊. 於 www.yulucn.com -

#75.汉语词典- 反噬是什么意思 - KM查询

反噬 的意思,反噬的解释,反噬的含义:对别人的指责、揭发反咬一口。噬(shì):咬。 ... 噬(shì):咬。 百科释义. 反噬,拼音fǎn shì,出自《艺文类聚》。 於 kmcha.com -

#76.反噬是什么意思 - 艾帝网

【反噬】的意思和解释 ... 反咬一口。比喻谋害有恩于己的人,恩将仇报。《新唐书.卷一九三.忠义传下.蔡廷玉传》:「一曰赵、魏反噬,公乃沸鼎鱼耳。」 ... 於 www.adawod.com -

#77.反噬翻译- 日语词典 - 单词乎

日语反噬的中文翻译:(1)〔動物が〕反噬,反咬.(2)〔恩にそむく〕恩将仇报『成』.反噬,反咬,恩将仇报,反噬例句,日语词典。 於 www.dancihu.com -

#78.反噬的意思|漢典“反噬”詞語的解釋

反咬一口。比喻謀害有恩於己的人,恩將仇報。《新唐書.卷一九三.忠義傳下.蔡廷玉傳》:「一曰趙、魏反噬,公乃沸鼎魚耳。」 犯罪者誣告檢舉人為同謀。 於 www.zdic.net -

#79.反噬是报应的意思吗 - 搜狗搜索

遭到反噬意思是:被反咬一口;比喻背叛;比喻受人之惠,反加陷害;比喻罪犯诬指检举人为同谋.亦泛指自己办了坏事反而诬陷别人.反噬出自《艺文类聚》.任何作用力都有一定. 於 z.sogou.com -

#80.反噬自己是什么意思 - 双偶网

打个比方:一个人在修炼一种武功,但是这种武功是高等级的人练的,这个修练的人等级很低,练了之后就会爆体而亡或者走火入魔。这就是反噬的大概意思! 於 www.sodeog.com -

#81.必反噬的意思- 伍包子 - 黃金屋中文

必反噬的意思,伍包子, 為了躲避家族迫害,林戰背井離鄉。戎馬七年,封狼居胥,勒石燕然。七年後,第一戰王,王者歸來! 於 www.hjwzw.tw -

#82.反噬意思反噬解釋和意思—詞語翻譯此網頁 - Aozqkc

反噬 是什么意思和近義詞滬江在線詞典網為您精選反噬的意思及讀音,便往往反噬他是播弄和反噬1. 反咬一口。反復。 《 晉書•張軌傳》:“祚(張祚)既震懼,反噬中文翻譯 ... 於 www.happyplannhool.co -

#83.反噬- 教育百科| 教育雲線上字典

反咬一口。比喻謀害有恩於己的人,恩將仇報。《新唐書.卷一九三.忠義傳下.蔡廷玉傳》:「一曰趙、魏反噬,公乃沸鼎魚耳。」犯罪者誣告檢舉人為同謀。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#84.【動漫】《少女終末旅行》(上):高度物質文明帶來的反噬

【動漫】《少女終末旅行》(上):高度物質文明帶來的反噬,先釐清人類 ... 掌控對於「宗教」的詮釋權,並按照自己的意思來形塑這個廣大的共同體。 於 www.thenewslens.com -

#85.反噬什麽意思,反噬的漢語解釋 - 查查在線詞典

反噬 的意思是:[ fǎnshì ] fǎnshì〈書〉反咬。...,點擊查查權威在線詞典詳細解釋反噬的解釋、含義、近義詞、反義詞和造句。 於 tw.ichacha.net -

#86."反噬"是什麼意思? - 關於中文(繁體,臺灣)的問題| HiNative

反噬 的意思反咬一口,比喻對自己有恩的人恩將仇報|反過來咬一口|字典裡的解釋是「反咬一口」,不過這個字比較少在日常生活中使用,反而遊戲或文學中 ... 於 hinative.com -

#87.反噬的解释是什么 - 字典

好工具汉语词典大全为大家提供反噬怎么读,反噬什么意思,反噬造句,反噬解释,汉语词典查询等功能,希望对您有用,欢迎大家使用。 於 www.hao86.com -

#88.反噬的解釋_國語詞典 - 字典

(1).反咬一口。《藝文類聚》卷七七引北魏溫子昇《印山寺碑》:“蜂蠆有毒,豺狼反噬。”. 於 www.70thvictory.com.tw -

#89.養小鬼有科學依據?養小鬼被反噬是真的嗎(網絡傳聞) - 爵士範

養小鬼有科學依據?養小鬼被反噬是真的嗎(網絡傳聞)分享:導語:據說泰國養小鬼是將夭折的小孩靈魂放在專門做好的牌子中間,最終保佑佩戴人, ... 於 www.jueshifan.com -

#90.反噬的意思、拼音 - 红联Linux门户

反噬意思 精修版. 1. 反咬一口。《艺文类聚》卷七七引北魏温子昇《印山寺碑》:“蜂蠆有毒,豺狼反噬。”2. 比喻背叛。《晋书·张轨传》:“ 祚(张祚)既震惧,又虑擢(王 ... 於 www.linuxdiyf.com -

#91.不懂就问反噬是什么意思? - 虎扑

且不说季后赛最后能走到哪儿,这样一只战队在双败赛制下输了一个bo5就叫反噬了?也许当初在皇族骂网管,挂机洗澡的时候偷偷查了字典知道反噬是什么意思了 ... 於 m.hupu.com -

#92.什么是反噬?_反噬解释和意思 - 朴乐网

反噬 一共分为抄三种,一:因启袜为自身袭能力不足或者是,必须媒介bai要du件不足之下而进行的术咒zhi,下场有两种一种是无dao效果,什麼都没有另种是反噬, ... 於 www.plqdf.com -

#93.途穷反噬的翻译 - 法语助手

『法语助手』为您提供途穷反噬的用法讲解,告诉您准确全面的途穷反噬的中文意思,途穷反噬的读音,途穷反噬的同义词,途穷反噬的反义词,途穷反噬的例句。 於 www.frdic.com -

#94.反噬的意思,反噬造句,反噬注音 - 國語辭典

[例]小偷反噬受害人有意栽贓。 反噬詳細解釋. 1.反咬一口。比喻謀害有恩於己的人,恩將仇報。《新唐 ... 於 twdict.lookup.tw -

#95.反噬的意思是什么_读音拼音如何_怎么解释

字典查询:. >>相关词语: 更多内容请查看【汉语大辞典】词语解释大全。关于反噬是什么意思,如有疑问请联系我们。谢谢 ... 於 www.cdqkc.com -

#96.反噬是什么意思,词语反噬的解释,汉语词典 - 灵签网

反噬 是什么意思,词语反噬的解释,汉语词典 · 算命反噬是什么意思,为什么会产生反噬。 · 请问道教的反噬是什么意思? · 钢之炼金术师里的反噬是什么意思 · 奉承是什么意思? 於 www.xinshaan.com -

#97.反噬意思反噬的意思,反噬造句,反噬注音 - Mswur

反噬 的意思,反噬造句,反噬注音 6, 所以肖女欺騙遭致反噬,悖入悖出,怎麼來的怎麼去。 7, 強行運功的結果造成傷勢反噬,鍾迪大駭地看向入口,大靈狐寧肯引發舊患, ... 於 www.nativernt.co -

#98.現貨阿贊濕早期老派燙報復小人反噬傷害搶生意競爭鎮宅防盜護 ...

派燙的意思就是小偷能反噬傷害,能夠幫助供奉人把害你的小人財運偷走,令財運到自己的身邊、招財借運、招生意、護主、避險、幫助通靈能力、也可以鎮宅護主,防盜招財, ... 於 shopee.tw -

#99.反噬是什么意思_怎么读 - 爱辞海

【反噬】 是什么意思. 解释如下:↓. 反咬一口。比喻谋害有恩于己的人,恩将仇报。《新唐书.卷一九三.忠义传下.蔡廷玉传》:「一曰赵、魏反噬,公乃沸鼎鱼耳。 於 www.aicihai.com