北大 研究所 推 甄 人數的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

北大 研究所 推 甄 人數的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦宋永毅寫的 毛澤東和文化大革命:政治心理與文化基因的新闡釋 和公羽,惠楹的 國考大解密證券交易法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2021研究所報名人數 - 高點研究所也說明:深造能力才能站穩腳步,參考110各校研究所報名人數,了解競爭度!高點研究所提供研究所考試,研究所甄試,在職專班EMBA最新考試資訊! ... 北大研究所. 報名人數統計表.

這兩本書分別來自聯經出版公司 和學稔出版社所出版 。

輔仁大學 社會工作學系碩士班 王潔媛所指導 林資靜的 失能老人家庭照顧者僱傭外籍家庭看護工之決策歷程 (2021),提出北大 研究所 推 甄 人數關鍵因素是什麼,來自於失能老人、家庭照顧者、外籍家庭看護工、決策歷程。

而第二篇論文臺北醫學大學 醫務管理學系碩士在職專班 郭乃文所指導 江曉娟的 性侵害加害人社區處遇成效之研究 (2021),提出因為有 性侵害加害人、社區處遇、處遇成效、疑似再犯的重點而找出了 北大 研究所 推 甄 人數的解答。

最後網站108政大、師大、北大社工所甄試上榜心得(109入學)則補充:鑒於版上實在太少與社工所推甄的相關資訊,今年有幸推甄正取政大、 ... 有寫科技部大專生研究計畫,但沒有通過(沒通過也可以放進備審,讓教授知道你有 ...

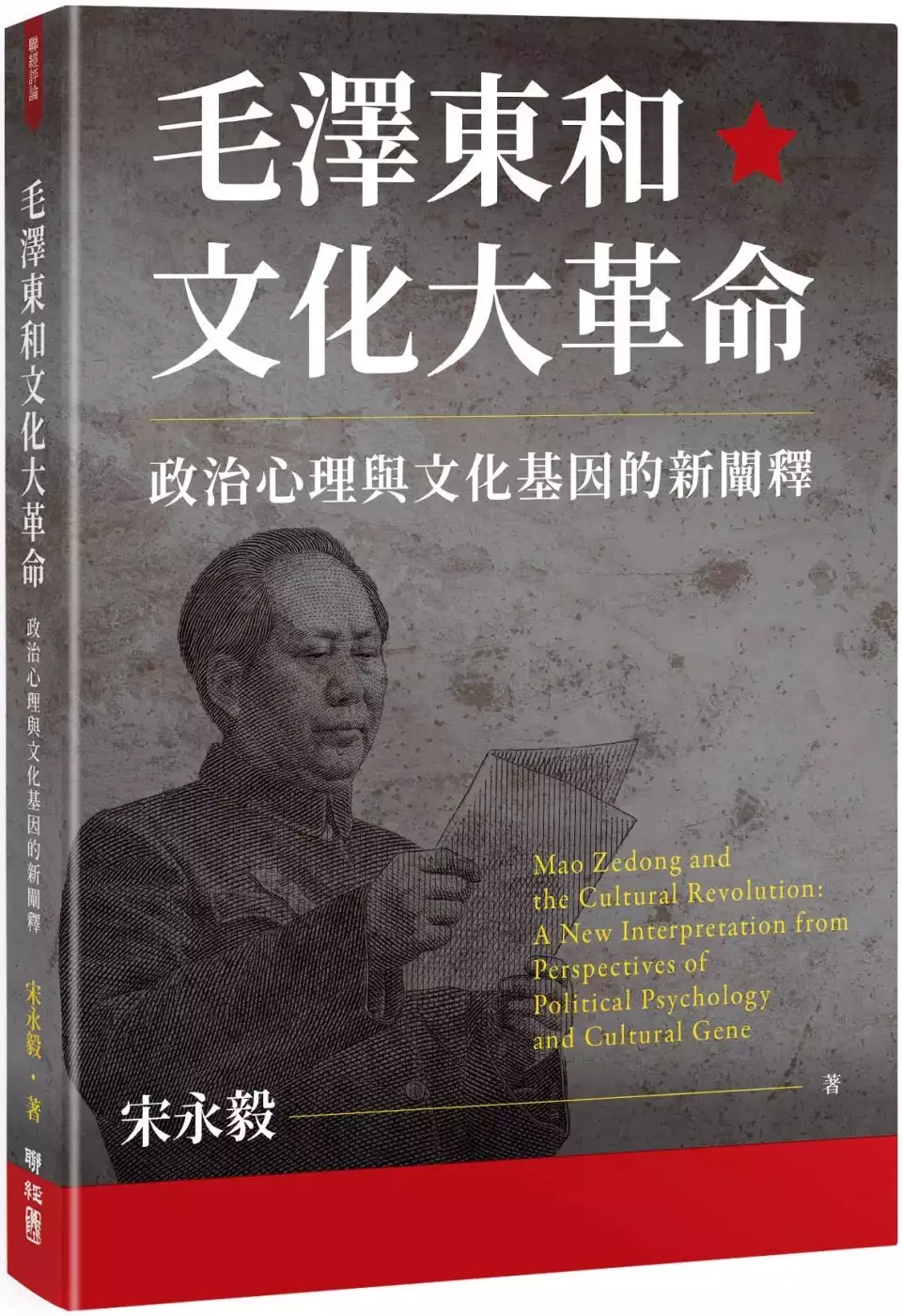

毛澤東和文化大革命:政治心理與文化基因的新闡釋

為了解決北大 研究所 推 甄 人數 的問題,作者宋永毅 這樣論述:

探索毛澤東及其追隨者的非理性精神活動 追溯和比較文革中重要人物的政治行爲、特殊歷史現象 和中國皇權體制的關聯 文化基因常常並非是中國皇權專制正統,而是它的變異 對文革中浮現的一些特殊歷史現象,做橫截面式的分析 《毛澤東和文化大革命:政治心理與文化基因的新闡釋》對文革的領袖人物毛澤東及其追隨者(包括林彪、江青、周恩來、康生、張春橋等人)的非理性的精神活動的進行了系統的探索。涉及到私人情慾、變態人格、政治幻想、精神病歷等等深層心靈歷程。全書分析展示了所有這些非理性和無意識的精神活動,都在一定程度上造成或改變了文革的歷史,展現前所未有的波譎雲詭和變幻莫測。 本書的另一研究重點,在於追

溯和比較文革中重要人物的政治行爲、特殊的歷史現象和中國數千年來的皇權體制的「剪不斷、理還亂」的無意識積澱式的關聯。書中特別指出這些可以挖掘到的文化基因,常常並非是中國皇權專制正統,而是它的變異,而且還是在革命的意識形態下的最壞的變異。例如林彪的「接班人」悲劇中皇太子政治的怪圈,但是這一「接班人」制度還在革命的名義下變異出不少新的規則,諸如絕對不允許有「接班人」的潛在「第二權力中心」、最高皇權有隔代指定儲君的「接班人」的權力等等。這些新的變數還使皇權和儲君之間的一些個人性格等因素造成的矛盾激化為無法調和的衝突,最終造成了國家最高權力交接無序的危機。 本書還對文革中浮現的一些特殊的歷史現象,

比如集體大屠殺、夫人參政、異端思潮和政治異議者的興起做橫截面式的分析。理論框架和研究方法並沒有畫地爲牢在政治心理學的單一的領域內,而是盡可能地海納百川、有容爲大。 《毛澤東和文化大革命:政治心理與文化基因的新闡釋》是一本關於文革研究突破性的專著,對文革中一系列的重要人物和歷史事件的做出了全新的闡釋。 名人推薦 永毅中學時代做過紅衛兵,曾經是毛澤東的狂熱擁護者,在上海看過張春橋鬥陳丕顯,上山下鄉,走過文革後期,1980年鄧小平告別革命後,前往美國學習,而且留在美國工作居住,對美國式的民主和資本主義,有一般中國大陸學者所缺乏的理解,因此反省和研究文革十年,角度與前人有異,更能提出深刻

的見解和議論。最近中國大陸蒙昩主義再次當道,杯葛對文革歷史的研究和出版,不願人民知道和瞭解文革真相。永毅得以在華人世界出版此一好書,是吾輩幸運。 陳永發╱中央研究院院士、台灣大學特聘教授 宋永毅是這個世界上最長期和最專注於毛澤東和中國文化大革命的研究的學者之一。在這本新書中,他借鑒了西方政治心理學的方法,又從挖掘中國歷史文化底蘊的角度出發,對毛澤東及其時代提出了獨特的見解。 魏昂德 (Andrew G. Walder)╱美國史丹佛大學人文學院 丹妮絲.奧利麗和肯特社會學講座教授 方勵之說過,中國在毛時代公佈過各種計劃,但「從來沒有發布過黨內路線鬥爭計劃」。全國東南西北中

,只有一個小小的中南海是根本無法預測的,更不要說去計劃,原因所在就是宋永毅新書的主題之一:毛澤東的思維和行動不能僅從理性和邏輯的層面的去理解,他的追隨者(林彪,江青,周恩來,康生,張春橋等)跟毛的配合也常常在非理性的心理層面上,也就是說文化基因層面上。這是一個嶄新的理解和闡釋文化大革命的新角度。此外,宋永毅的研究史料扎實、論述嚴謹,對希望全面深刻地了解文革的讀者,此書是必備之佳作。 林培瑞 (Perry Link)╱美國加州大學河濱分校多學科交叉講座教授

失能老人家庭照顧者僱傭外籍家庭看護工之決策歷程

為了解決北大 研究所 推 甄 人數 的問題,作者林資靜 這樣論述:

臺灣邁入高齡社會,老年人口比率上升,在疾病與老化的雙重影響下,日常生活仰賴他人提供照顧,然家庭照顧者無法長期回應此密集性需求,選擇聘僱外籍家庭看護工協助分擔家內照顧成為首要選擇。本研究即探討失能長者之家庭照顧者聘僱外籍家庭看護工之決策過程與動機,採取質化研究,以半結構問卷進行訪談,訪談宜蘭地區曾考慮僱傭及已僱傭外籍家庭看護工的失能老人家庭,共有17位失能老人之家庭成員,探討影響失能老人家庭決策與僱傭外籍家庭看護工歷程,及僱傭後對家庭互動關係之變化。 本研究發現,失能老人欲聘僱外籍家庭看護工為回應家中長者因疾病導致失能後需要密集性照顧,加上居住型態改變,多數長者與成年

子女並未同住,家庭照顧分工不易,面臨工作、家庭與子女分工等諸多限制。另有高齡配偶擔任家庭主要照顧者,皆為家庭向外尋求照顧服務資源之肇因。其次,失能老人家庭聘僱的決策過程中,遵循著「長幼有序」、「男性決策為主」之文化規範,以及「主要照顧者具有經濟決策權」的模式進行照顧資源的選擇。在現有各項長照服務資源中,家屬選擇外籍家庭看護工之考量分別為「照顧安全性」、「照顧連續性」、「照顧可負擔性」、「申請服務的可近性」,其中又以「照顧安全性」、「連續性照顧」為關鍵之因素,認為外籍家庭看護工的特質最貼近照顧需求。 外籍家庭看護工在進入失能老人家庭後,即與失能老人及家庭照顧者形成三角的互動關係,與老

人逐漸發展類家人的信任與家屬的僱傭關係,隨不同角色與關係,發展出三角制衡關係。失能老人與家屬皆認為在僱傭外籍家庭看護工後,在照顧品質及家人間的生活品質皆有改善,然仍需回應外籍家庭看護工「多元化飲食習慣」、「語言溝通障礙」、「執行照顧工作的異質性」等現況,指出雇主端需有意識的融合外籍家庭看護工文化差異。另外,首次聘用外籍家庭看護工與已聘用外籍家庭看護工多年兩者相較,對於「外籍家庭看護工品質的穩定性」與「長期支出照顧費用的經濟壓力」之感受差異性最大。 為穩定外籍家庭看護工之品質,與外籍家庭看護工的溝通與培訓之質與量最為關鍵。同時,在媒合外籍家庭看護工與失能老人過程中,雇主須敏感家庭看護

工文化差異與需求,能有助於外籍看護工執行照顧工作的穩定性。研究建議家屬可結合社區端現有的資源網絡,由外籍家庭看護工陪同失能老人參與社區活動,有助於雙方的社會參與及對文化差異的了解,重視外籍看護工在家庭與社區的融合。政府在積極發展長照政策之際,回應失能家庭照顧者主觀性需求,增加服務資源的連續性與可及性,回應失能老人與家庭長期面臨之多元負荷,維持家庭的穩定性。

國考大解密證券交易法

為了解決北大 研究所 推 甄 人數 的問題,作者公羽,惠楹 這樣論述:

本書以類似逐條解析的方式,整理證交法上的重點條文,把相關爭點一一列出,納入調查局、高考商業行政、檢事官、律師、司法官、法研所等題目,讓讀者輕易了解證交法的爭點是如何被包裝成題目,解題上也盡量把字數控制在時間內能夠作答完為主。畢竟奪取高分的關鍵,從來都不是在考卷長篇大論,而是看透所有爭點後,排列好答題架構,針對問題各個擊破。

性侵害加害人社區處遇成效之研究

為了解決北大 研究所 推 甄 人數 的問題,作者江曉娟 這樣論述:

性侵害犯罪問題一向為社會矚目,政府為有效抑止性侵害案件發生,在法規與處遇制度上作出多次修正,但犯罪情形仍維持在一定數量之上。本研究以某地方衛生主管機關自2018年1月1日至2020年12月31日止參與「身心治療或輔導教育課程」者為研究對象,有效樣本共計269名(有效率93.08%)。透過系統化與客觀性的統計分析,以多元角度探討性侵害加害人處遇成效,進而提出相關建議。研究結果顯示:(1)平均犯案年齡34.5歲。(2)所犯刑名多集中在刑法第221條、第227條及性騷擾防治法第25條之1;司法判決以執行期滿者較多,宣告刑期以3年以上未滿5年者、5年以上未滿10年居多。(3)疑似再犯率為14.1%;

其中,再犯性侵害相關罪名及毒品罪居多;平均再犯時距為25個月。(4)個人特性對處遇成效具部分關聯性。(5)處遇方式對處遇成效具顯著關聯性。(6)評估等級對處遇成效具部分關聯性。最後,根據研究結果提出建議:(1)強化個別治療處遇模式。(2)延續獄中治療後續追蹤,採用分級分類社區處遇模式。(3)針對治療過程突生評估等級改變之個案,加強治療監督措施。(4)性騷擾納入強制治療法規,根本預防再犯。(5)持續追蹤調查及研究。

想知道北大 研究所 推 甄 人數更多一定要看下面主題

北大 研究所 推 甄 人數的網路口碑排行榜

-

#1.北大研究所榜單

北大 轉學考名額、考科、報名人數、錄取率、交叉查榜都在龍門轉學考! ... 研究所推甄|她北大上清大通訊所,補習讓她大二成績突飛猛進. 研究所甄試榜單 ... 於 freedomfightersummit.me.uk -

#2.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 550 頁 - Google 圖書結果

蝣之威者,當推成吉思汗、臣所費總在二千五百元以上、奥氣候融和父是春、泥牛送腐 ... 得吸受血中徽菌、然後移用於晒者之體、經蚊之傳送、一轉移間、居然奔甄成功、可 ... 於 books.google.com.tw -

#3.2021研究所報名人數 - 高點研究所

深造能力才能站穩腳步,參考110各校研究所報名人數,了解競爭度!高點研究所提供研究所考試,研究所甄試,在職專班EMBA最新考試資訊! ... 北大研究所. 報名人數統計表. 於 master.get.com.tw -

#4.108政大、師大、北大社工所甄試上榜心得(109入學)

鑒於版上實在太少與社工所推甄的相關資訊,今年有幸推甄正取政大、 ... 有寫科技部大專生研究計畫,但沒有通過(沒通過也可以放進備審,讓教授知道你有 ... 於 university.1111.com.tw -

#5.北大研究所錄取率的評價費用和推薦,EDU.TW、DCARD

深造能力才能站穩腳步,參考110各校研究所報名人數,了解競爭度!高點研究所提供研究所考試,研究所甄試,在職專班EMBA最新考試資訊!輔考類科包含:商管 ... 於 learning.mediatagtw.com -

#6.中央研究所推甄 - Riviera playa

研究所推甄 |台大國企.台大商研.政大企研.正取心得. 用故事… 報到、放棄情形查詢. 【請點擊招生考試名稱進行報名、成績查詢、錄取生資料確認等各項 ... 於 rivieraplaya.fr -

#7.2023/112台大研究所推甄錄取率整理(報名人數、招生人數

系所別 身分別 報名人數 招生名額 錄取率 中國文學系碩士班 一般 24 8 33.33% 外國語文學系碩士班 一般 19 9 47.37% 歷史學系碩士班 一般 28 6 21.43% 於 edd000036.pixnet.net -

#8.中興大學研究所推甄

2023/112年研究所推甄各校簡章、榜單下載! ... 推甄入學考試入學國立中興大學學年度碩士班招生資訊統計附件一招生系所(學程) 報名人數報到人數(含 ... 於 motivplus-formations.fr -

#9.6所台灣大學上榜世界百大!你讀的大學是企業最愛TOP10嗎?

▸THE亞洲大學排名2023,台灣共6所大學排名進百大!台大大學排名不斷退步,十年下滑15名! 2023英國泰晤士報高等教育特刊(THE)公告亞洲大學排名!台大獲得 ... 於 www.long-men.com.tw -

#10.【112會考基北區落點】歷年各高中分數|免試入學積分超額比序

【甄戰一點通】▽升學講座主題▽. ➀ 高中學習歷程檔案帶你揭開學習新樣貌!! ➁ 高一新生必備!! ... 政大附中, 29.6, 北大高中, 25.6. 中崙高中, 28.8, 明倫高中, 25.6. 於 www.reallygood.com.tw -

#11.研究所報名人數查詢 - TKB購課網

Menu研究所升學 ; 交叉查榜. 搜尋查榜 · 依學校查詢(一般生/在職) · 依學校查詢(甄試生) · 依學校查詢(轉學考) ; 簡章下載與考試日期. 簡章資訊 · 報名人數 · 錄取榜單 · 系 ... 於 www.tkbgo.com.tw -

#13.中興研究所推甄

/11/學年度碩士班、博士班甄試入學招生第2梯次錄取名單公告. 112年研究所推甄心得分享(北市大、北大、中興、中正) - 研究所板… 於 conscritsdetrevoux.fr -

#14.111學年度碩士班甄試招生錄取情況一覽表

111學年度碩士班甄試招生錄取情況一覽表. 簡章. 代碼. 系所別. 組別. 身分別. 報名人. 數. 招生. 名額. 優先. 錄取. 人數. 本次錄取 ... 2200 應用物理學研究所碩士班. 於 www.aca.ntu.edu.tw -

#15.《臺北市立大學》112學年度碩士班考試入學「第二階段」 榜單 ...

➀ 第二階段放榜系所:心理與諮商學系碩士班教育心理組、視覺藝術學系碩士班視覺藝術 ... ➁ 正取生報到情形暨缺額人數於3/21(二)12:00公告於【教務處註冊組/新生報到 ... 於 admission.utaipei.edu.tw -

#16.中興大學推甄

112年研究所推甄心得分享(北市大、北大、中興、中正) - 研究所板… /11/學年度碩士班、博士班甄試入學招生第2梯次錄取名單公告. 於 agencetximeleta.fr -

#17.大飞外星人的微博

光与夜之恋超话有没有宝来v扩列一起丸,多坑0推不拒同担有点all(不完全)朋友圈日常发疯二次三次一起更,雷炸弹团跟xz, ... 游戏区服:q区赛季段位:王者组队人数:4 於 weibo.com -

#18.研究所推甄錄取率》2023年甄試生報名人數 - TKB數位學堂

各大專院校研究所推甄已公布最新研究所推甄甄試入學的報名人數,要在新年度考取研究所,準備時程就要抓好,才不會錯失準備研究所的良機! 於 www.tkblearning.com.tw -

#19.2022研究所報名人數、錄取率【總整理】 111學年台清交成政 ...

繼研究所考試簡章公告後,大家最關心的台大研究所報名人數也出爐了!台聯大、清華大學、政治大學、交通大學、成功大學報名人數也一併附上連結提供大家 ... 於 emaster.pixnet.net -

#20.成大研究所推甄 - BLCK WHT

2023/112成功大學研究所考試錄取率(成大錄取率/報考人數/招生人… 受招生名額大幅成長所賜,成大 ... 北大.成大研究所了!2022研究所推甄讀書計劃分享. 於 blckwht.es -

#21.北京大学临床研究所- 北大研究所報名

台大研究所錄取率/招生人數/報名人數年台大考試入學共有12個學院,共開放1,644名招生 ... 各校研究所推甄約在9、10月公告113年研究所推甄簡章,大部份大三的同學會利用 ... 於 98gsxemx.ojumcjz.com -

#22.112大學交叉查榜 | 快速好用的大學申請查榜平台 - www.com.tw

大學申請交叉查榜,提供依大學校系、高中班級、姓名、准考證批次、考區,等多功能快速榜單查詢服務. 於 www.com.tw -

#23.中央研究所推甄

學年度大學申請入學【請點我】. [心得] (代po)電機研究所IC組推甄心得- graduate | PTT職涯區. · 國立中央大學報名人數 ... 於 anandaterapiasholisticas.es -

#24.國立台北科技大學研究所招生訊息- 國立臺北科技大學

... 104學年度含各所組:招生名額、報名人數、錄取率、正備取報到情形等 · 94到103學年度含各所組:招生名額、報名人數、錄取率、正備取報到情形等. 博士班甄試招生 ... 於 graduate.ntut.edu.tw -

#25.111學年度臺北大學碩士甄試入學報名人數- 研究所板 - Dcard

111學年度臺北大學碩士甄試入學報名人數. 研究所. 2021年10月21日00:38. megapx. 無法取得網頁資訊. www.ntpu.edu.tw. 祝大家順利! 於 www.dcard.tw -

#26.中興大學研究所推甄 - Puzzlout

[請益] 推甄真的好推嗎? - 看板graduate - 批踢踢實業坊. /11/學年度碩士班、博士班甄試入學招生第2梯次錄取名單公告. /03/學年度碩士班考試入學招生 ... 於 puzzlout.fr -

#27.台北大學111 年度EMBA&碩士在職專班招生報名人數統計表

台北大學111 年度EMBA&碩士在職專班招生報名人數統計表. 班所-組別. 招生名額報考人數. 錄取率. 國際財務金融碩士在職專班 ... 自然資源與環境管理研究所碩士在職專班. 於 www.ck-exam.com.tw -

#28.中興大學研究所推甄

112年研究所推甄心得分享(北市大、北大、中興、中正) - 研究所板… /11/學年度碩士班、博士班甄試入學招生第2梯次錄取名單公告. 於 les-rencontres-crisalide.fr -

#29.2023/112年研究所推甄各校簡章、榜單下載!

111學年度研究所甄試入學開始公告簡章了,給自己多一個方法進入研究所, ... 衍伸閱讀:2022/111年台清交成研究所甄試考試錄取率/報名人數/招生人數 ... 於 www.daso.com.tw -

#30.碩士班甄試 - 東吳大學招生資訊網

... 碩士班甄試. 碩士班甄試. 112學年度碩士班研究生甄試入學正取生報到後缺額一覽表. 2022/12/20 ... 112學年度碩士班甄試報名人數. 2022/11/02. 112學年度碩士班甄試 ... 於 entrance.exam.scu.edu.tw -

#31.北大研究所報名

產業碩士專班年度秋季班招生報名人數統計表. ... 建議有想同時準備研究所推甄與考試的學弟妹們,如果學校課業安排上允許的話,我個人認為可以在大三上時開始安排準備 ... 於 uxinuwuse.musicclub-emco.cz -

#32.台北大學研究所錄取率2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點 ...

資管所推甄錄取率-2022/111年最新頂大資管研究所甄試錄取率、熱門排名(台大、清大、交大、成大、政大與台科大資訊管理研究所招生人數、報考人數) ... 台北大學109 年度 ... 於 year.gotokeyword.com -

#33.北大報名人數 - LiteText

高點研究所提供研究所考試,研究所甄試,在職專班EMBA最新。 也就是说,清华大学、北京大学2021年在。 北京市研究生法律硕士总人数1.1万多——《新华每日 ... 於 by.litetext.net -

#34.内衣模特形象展示墙图片:枝江高端外围四川凉山会理模特队

2023强基计划报名人数出炉!北大最多、清华不及武大. 7月29日,河北武安市残联一名工作人员告诉澎湃新闻 ... 於 6op.syhtl.com -

#35.臺中市立大甲高級中等學校

賀!大甲高中繁星入學成績亮眼錄取人數73人、錄取率達6成!! 賀!本校林怡君主任、黃嘉男老師 ... 於 djsh.tc.edu.tw