全國廣播胖胖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AndreaWulf寫的 博物學家的自然創世紀:洪堡德織起「生命之網」,重新創造我們眼前的世界【自然與人文新經典】 和RichardPowers的 樹冠上(作者親簽版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站修平科大第10屆修平K歌王張海燊奪冠也說明:... 有展現歌藝、表現自我的機會,在校園中庭草坪前舉辦第10屆修平K歌王決賽,邀請知名主持人全國廣播電台秀妹、胖胖、樂團歌手潁炫擔任評審,選出優秀歌唱演藝人才。

這兩本書分別來自果力文化 和時報出版所出版 。

國立臺東大學 兒童文學研究所 游珮芸所指導 黃愛真的 台灣文學女作家書寫兒童文學作品研究 (2019),提出全國廣播胖胖關鍵因素是什麼,來自於女作家、台灣文學、兒童文學、女性研究、兒童觀。

最後網站購物須知| 口腔益生菌全國廣播 - 最佳國民健康局則補充:口腔益生菌全國廣播,你想知道的解答。口腔益生菌全國廣播,你想知道的解答。全國廣播M-Radio.關於電台總體篇節目篇行銷篇活動篇各媒體比較服務項目廣告.

博物學家的自然創世紀:洪堡德織起「生命之網」,重新創造我們眼前的世界【自然與人文新經典】

為了解決全國廣播胖胖 的問題,作者AndreaWulf 這樣論述:

洪堡德,被達爾文譽為「最偉大的科學旅行家」 他用旅行和科學丈量世界 200年前,就以博物學式的觀察 提出自然是「生命之網」的創見 ——世上沒有脫節的碎片,一切都以某種方式彼此相連 他看見自然所有面向之間的「內在關連」 以全觀式的生態觀點 重新創造了我們眼前的世界 激發我們對自然之愛與全新的理解 ★《紐約時報》十大好書暨暢銷書,《經濟學人》《出版人週刊》《科克斯書評》年度好書 ★榮獲英國皇家學會科學圖書獎等10多項國際重要獎項肯定,譯為27種語言版本 ★收錄20多幀洪堡德手繪之「自然繪圖」彩色插畫與珍貴手稿,立體展現他超越時代的眼界,引領近代氣候學、地球物理學、生

態學、跨域研究的開創性視野 一切都是大自然在訴說 大自然透露她自身的存在、她的力量、她與萬物的關連 1799年,一位年輕的博物學家, 帶著42件儀器,來到少有歐洲人踏足的地方⋯⋯ 他進入雨林,冒險探尋亞馬遜河的源頭; 他記錄葉子的形狀、溫度計的讀數與岩石的層次; 他像品酒師一樣,品嚐不同河流的河水; 他解剖電鰻、研究活火山的活動, 更察覺殖民者削減森林對環境造成的影響。 地球是「一個由內在力量驅動的自然整體」 在這張「生命之網」中,自然的力量相互交織 當他來到欽波拉索山頂, 他曾觀察過的一切,開始產生了連結:

庫馬納的某種樹木讓他想起義大利的松樹; 安地斯山的苔蘚讓他想起德意志北部森林的某個物種; 在瑞士、拉普蘭和安地斯山區,同樣都可以看到高山植物⋯⋯ 自然的力量相互交織,形成一張「生命之網」, 萬物融為一體,一切都以某種方式彼此相連。 他一生都在探索自然,走過24000哩路,幾乎等於繞了地球一圈, 帶回60000件植物標本,涵蓋6000物種,其中將近2000種是新物種, 他創造出許多科學發現的第一次, 被譽為是「科學界的莎士比亞」「大洪水之後最偉大的人」「十九世紀的愛因斯坦」, 他是亞歷山大・馮・洪堡德(Alexander von Humboldt)

他測繪「生命之網」,形塑我們今日看待自然與世界的方式 達爾文向他致敬,「要不是洪堡德,我不會登上小獵犬號,也不會構思出《物種起源》」 歌德驚嘆,「就算連讀八天的書,也比不上洪堡德在一小時內告訴你的一切」 約翰・繆爾說,「我非常渴望成為洪堡德那樣的人」 作者沃爾芙,精巧編織洪堡德的親筆信件、日記、手稿、演講記錄,交織出一部融合自然科學、文學、生態學與思想史的動人傳記,生動展現他超前時代的探險與思想軌跡—— 他,是跨越學科藩籬的知識煉金術士: 在各種學門逐漸專精化的十八世紀,洪堡德以靈敏的頭腦、驚人的速度, 深入探索各個學科:物理學、語言學、考

古學、動物學、植物學、礦物學、地質學⋯⋯ 融合不同學科而培養出來的整體觀,成為他的特色,讓他擁有與眾不同的願景。 他,發明各種丈量世界的方法,創造出許多科學發現的「第一次」: 他發現無數新物種,有將近300種植物、超過100種動物以他命名。 ──發明等溫線,繪製第一幅全球等溫線圖; ──發現地磁赤道,首創「磁暴」一詞; ──首先提出地球的植被帶與氣候帶的概念; ──率先透過圖解方式來研究洋流; ──首度提出森林能增加大氣溼度、有助水土保持。 這些創見,讓洪堡德成為地理學奠基者, 為近代氣象學、地球物理學、海洋學帶來劃時代的影響。

他,首創自然是「生命之網」: 他藉由測量溫度、水文、地文等環境變化,提出萬物變動的相關性; 他將自然視為一個有機體,激發人們對自然的愛與全新理解。 ──梭羅借助洪堡德的著作,解決如何身兼詩人和博物學者的兩難。 ──喬治・馬許說,洪堡德「最能宣揚自然」,因為他將世界理解為人類和自然交互作用。 ──「美國國家公園之父」約翰・繆爾說,「我非常渴望成為洪堡德那樣的人」。 ──瑞秋・卡森的《寂靜的春天》立基於洪堡德有關「互連性」的概念。 ──詹姆斯・洛夫洛克(James Lovelock)著名的蓋婭理論(Gaia theory),也與洪堡德見解相似 他,豐富了十九世

紀動人的心靈史: 結合自然與藝術、事實與想像的思考方式, 啟發無數思想家、科學家、藝術家、文學家: ──達爾文說,洪堡德的敘述是「詩歌和科學的罕見結合」。 ──夏多布里昂認為,「你會相信自己正與他一同乘風破浪,和他一起迷失在森林深處」。 ──儒勒・凡爾納在寫作《超凡旅程》系列時,從洪堡德的敘述取材。 ──愛默生、華茲華斯、柯立芝等人都受洪堡德的自然觀影響。 為什麼今日我們要重新認識洪堡德? 本書記述洪堡德一生激勵人心的行旅與創見。書中刻畫他半世紀以來行遍南美洲蠻荒險境、中亞異域、俄羅斯廣袤邊境的科學壯遊之旅,他的每一趟旅程,都是一場地理與科學的大發現

,他的科學觀測融合了情感與想像,無分國籍、種族、階層,激起了人們對自然的愛。 透過一生不斷的探險與旅行,洪堡德將觀察到的現象連結在一起——他超越了自己的時代,首度提出自然是一張交織的「生命之網」。此一整合式的生態觀點,挑戰了當時的宗教神學創世觀、宇宙機械論、或人是宇宙主宰的種種看法,形塑了後人對自然的新觀點,重新界定了我們和世界的關係。 在這張「生命之網」裡,洪堡德描繪自然界各種力量如何互相運作,更警告人類若無節制地取用自然資源——殖民式掠奪經濟、森林砍伐、大規模墾殖等——都會破壞生態平衡並帶來不可逆轉的後果。 「當自然被看作一張網,其脆弱就變得明顯。一切事物彼此相繫,

只要抽動一線,就可能拆散整張繡帷。」然而,他的提醒在開發至上的二十世紀並未被聽取,而必須遲至今日,我們方能以全球範圍的視野來重新理解並親歷他的預言:物種滅絕、氣候變遷、環境災難紛至沓來——洪堡德,正是歷史上第一個看見並提出預警的人。 他撒播的「種子」在科學、文學、藝術等領域綻放,更廣泛影響了近代生態觀。 本書被譽為「地理的朝聖」「人類心智的史詩」 譯為二十七種語言版本,獲多項國際重要獎項肯定 《紐約時報》盛讚本書作者沃爾芙「以紮實的考證、出色的文字,生動描述洪堡德的探險旅程,讓我們對於這位生態預言家重新滿懷謝意。這本書同時也提醒我們洪堡德當年的先見之明:地球是一個

相互影響的有機體。」 《經濟學人》則指出,「在氣候變遷帶來全球性挑戰的此時此刻,洪堡德跨學科的思考方式更顯重要。」英國科學史學會大力推薦「本書是一本即時且重要的著作,特別有益於我們理解當今氣候變遷的挑戰,更是一本精彩非凡的科學傳記。」 二十一世紀可說是博物學重新回歸的時代——在環境、生態、文化面臨前所未有的巨大挑戰之際,博物學跨越智識、心靈與視野的整合式觀點。此時此刻,透過本書重新認識洪堡德「生命之網」的創見、理解他全觀式的生態觀點,將有助於我們思考人與自然之間的關係,面向未來。 獲獎紀錄 ★《紐約時報》十大好書暨年度暢銷書 ★《經濟學人》年度好書 ★《出版

人週刊》年度好書 ★《科克斯書評》年度好書 ★《洛杉磯時報》科學類好書 ★ 柯斯達好書獎2015年最佳傳記 ★ 奧爾森自然寫作獎注目新書 ★ 英國皇家學會科學圖書獎 ★ 英國科學史學會好書獎 ★ 榮獲法德國義美英等多項國際重要獎項 專文導讀 吳明益 作家、國立東華大學華文系教授 重量推薦 林大利 特有生物研究保育中心助理研究員 洪廣冀 臺灣大學地理環境資源學系副教授 胖胖樹王瑞閔 金鼎獎科普作家 寒波 演化人類學「盲眼的尼安德塔石器匠」版主 黃盛璘 園藝治療師 (按姓氏筆畫序) 國際好評 沃爾芙為洪堡

德所寫的傳記《博物學家的自然創世紀》,是一部充滿啟示的華美之作。——麥可・波倫(Michael Pollan),《雜食者的兩難》作者 沃爾芙的書是一個讀來驚心動魄的冒險故事:關於一個博學的人,他對我們當代對自然的理解產生了非凡的影響。——比爾・布萊森(Bill Bryson),《萬物簡史》作者 藉由驚奇的植物歷史探險,以及精采的科學探索,我總是任由自己隨著文中脈絡,走向令人難忘的旅程。 ──伊莉莎白.吉兒伯特(Elizabeth Gilbert),《享受吧!一個人的旅行》作者 這本考證嚴謹的細膩作品,不但是傳記,更集合了種種奇珍異事,讓我們愉快臥遊世界最險惡之境── 從

水氣氤氳的亞馬遜雨林,到哈薩克斯坦的冰封山巔。 ──吉爾斯・米爾頓,倫敦《週日郵報》 激動人心!讀完《博物學家的自然創世紀》,你不可能不染上「洪堡熱」。沃爾芙讓我們所有讀者都變成了「洪堡迷」。——《紐約書評》 在本書裡,洪堡德就像和我們處在同一個時代。他為人們帶來朝氣,他的一言一行,就像現今通曉多國語言的知識分子。他彷彿穿越兩百年時空,為這個世界的無知科學家與統治者帶來棒喝⋯⋯這本書有時讀來就像充滿刺激的探險小說⋯⋯閱讀《博物學家的自然創世紀》,很難不受洪堡德的熱情感染。 ──納森尼爾・瑞契,《紐約時報》書評 洪堡德是十九世紀的愛因斯坦,而沃爾芙成功結合了他的傳記

,以及那個年代令人陶醉的歷史。 ──《科克斯評論》 一位大無畏探險家的旅程,帶來令人興奮的閱讀體驗⋯⋯沃爾芙為洪堡德的探險之旅注入丁丁的精神。 ──西蒙・溫德爾,《衛報》年度好書評論 《博物學家的自然創世紀》是一本巨著,既華麗又充滿冒險,生動活潑且做足了功課──它是地理的朝聖,也是心智的史詩。 ──理查.福爾摩斯(Richard Holmes), 《柯立芝》(Coleridge)、《漫遊年代》(The Age of Wonder)作者 二次世界大戰後,洪堡德和許多德國作家、科學家都消失在人們的記憶斷層。本書試圖重建洪堡德的聲譽,成果卓著。 ──喬依・洛・迪科,倫敦

《獨立報》 沃爾芙以充滿魔力的文字,重現了洪堡德複雜而耀眼的人格特質,以及他的著作的眼界。 ──強尼・烏格洛,《華爾街日報》 一本精彩非凡之作。沃爾芙以生動、共感、深刻的方式講述了這個故事。當時的南美洲仍是一個未知的世界,這個真實旅程的記述也像是洪堡德的心靈之旅,帶讀者進入令人激動的天文學、文學、哲學和每一科學分支。這是我讀過最激動人心的知識傳記之一,與劉易斯(Lewes)的《歌德傳》和雷蒙克(Ray Monk)的《維根斯坦》並駕齊驅。——安德魯・諾曼・威爾遜(Andrew Norman Wilson),英國知名作家與報紙專欄作家 沃爾夫的精彩著作,將這位迷人的 18

世紀德國科學家、旅行者和觀念塑造者,重新置於我們看待世界的方式的核心。——(Miranda Seymour),英國知名歷史研究者與作家 在氣候變遷帶來全球性挑戰的此時此刻,洪堡德跨學科的思考方式更顯重要。 ──《經濟學人》年度好書評論 沃爾芙以紮實的考證、出色的文字,生動描述洪堡德的探險旅程,讓我們對於這位生態預言家重新滿懷謝意。這本書同時也提醒我們洪堡德當年的先見之明:地球是一個相互影響的有機體,但人類充滿破壞的行為,將會為它帶來可怕的傷害。 ──《紐約時報》年度十大好書評論

台灣文學女作家書寫兒童文學作品研究

為了解決全國廣播胖胖 的問題,作者黃愛真 這樣論述:

戰後台灣兒童文學書寫,一直不乏台灣成人文學女作家的參與。本論文以五Ο-六Ο年代、七Ο–八Ο年代、九Ο年代至二十一世紀三階段,分別探索女作家從成人文學書寫,跨越讀者對象,創作兒童文學文本的社會意義與兒童觀。 筆者指出各斷代社會意識特點在於,五Ο-六Ο年代大陸遷台女作家,開啟台灣現代性兒童文學開本與裝禎作品與「兒童的即家國的」創作。七Ο-八Ο年代民間基金會基於「成人作家應為兒童書寫的理念」以及身兼教師的作家,反應中小學兒少生活及升學問題,集結台灣知名成人女作家創作。而此時女作家發行單行本或者系列兒童文學創作,七Ο年代「五小」的九歌出版社為重要推手。九歌出版社和女作家的關係密切,及女作家龐大銷售

量的商業機制帶動兒童讀物銷售。七Ο年代後,由於兒童文學專業作家創作漸趨獨當一面,台灣文學女作家在兒童文學創作影響力逐漸減小。九Ο年代後,女作家品牌的商業機制與兒童讀物出版結合,女作家挾其排行榜大眾文學的知名度與指名度,在兒童教育改革不斷變動的升學壓力等社會環境下,嘗試協助兒童少年從快樂與遊戲性閱讀出發,建立女作家之名的品牌王國。 台灣文學女作家的創作,每個時期呈現的兒童觀也略為不同:五、六Ο年代女作家作品嘗試建構國家處在內憂外患大時代下,兒童少年的「少」國民典範,七Ο-八Ο年代女作家創作反映台灣內部對於民族與鄉土階級分歧的兒童觀作品,以及進入現代化後的兒童少年從苦兒到中產階級的升學與家庭

關係、國家社會經濟環境急速轉型期的舊社會兒童到現代兒童,同時也牽引出九Ο年代後,文學與市場文創連結,嘗試找回升學利基的東方文化兒童。兒童建構在於以教育為國家政治或經濟服務,也就是柄谷行人提出富國強兵的兒童觀。 本文研究,台灣女作家的兒童文學書寫,既是個人的,也映照出家國的意識。另一方面,所謂「鄉土」創作,女作家們很早即意識到自身所在的土地,兒童文學作品中從未脫離台灣「鄉土」,只是對於鄉土想像,各時期有所差異。

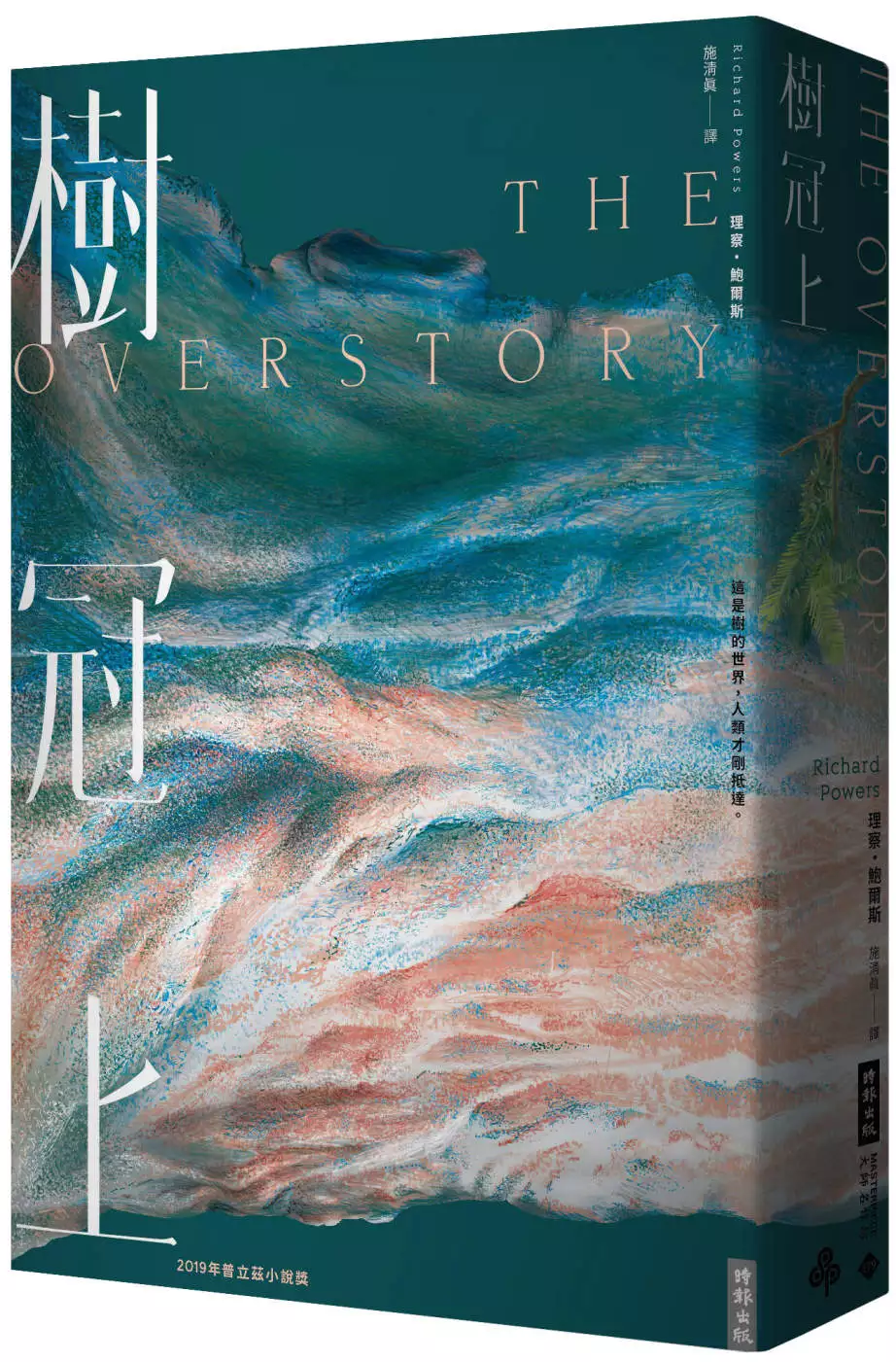

樹冠上(作者親簽版)

為了解決全國廣播胖胖 的問題,作者RichardPowers 這樣論述:

生命無所不能,你絕對料想不到。 「銀閃閃的神靈們在說話……」 人與樹的連結,全新的世界! 若心懷渴望,改變就要來臨。 2019年普立茲得獎小說 「敘述如樹,生命亦如是」──吳明益/導讀 連明偉/專文推薦 甘耀明、陳玉峯、游旨价、黃瀚嶢、詹鳳春、胖胖樹 王瑞閔 一致盛情推薦 ▲歐巴馬、比爾‧蓋茲共同推薦「2021年度選書」 ▲德國之聲譽為繼法蘭克‧薛慶《群》之後最具影響力的生態史詩作品 ▲《冰與火之歌:權力遊戲》創作團隊與休‧傑克曼聯手改編Netflix原創影集 ▲全球獨家收錄作者跋 「十年來我讀過最好的小說之一。」──羅伯特‧麥

克法倫 林中的一切皆是森林。 這是樹的世界,人類才剛抵達。 四億年來,樹木彼此交談。 為何我們看不到顯而易見的事物? 「四十億年演化史上最奇妙的物種,需要我們的援助。」 一部關於樹木與人類命運、無可挽回遺憾和心靈救贖的生態史詩巨著。 生命從地球上消失之前的關鍵時刻。 森林正在向人類發出警告,種種信息從天而降── 全書宛如盤古巨樹般自樹根揭開半世紀美國西北部的伐木浩劫,帶出九名主角與最後一片原生林木之間生死相繫的命運。當中包括青年藝術家、華裔女工程師、心理學博士生、專利法律師夫婦、越戰退役上尉、半身不遂的IT科技鉅子、言語障礙的植物學家,以及

一名曾因縱情玩樂觸電身亡但死而復生的女大學生,據說銀閃閃的樹靈在幽冥中對她說話,伸出援手,將她拉回人世。生命究竟對人類有何要求?多少人願意為了保護樹木而犧牲?生命如此豐富,為何人類擺脫不了物種孤獨,總是感到孤單、無助又寂寥? 「若是你的思維稍稍像一棵樹,我們就會對你傾訴種種意義。」 「代表世界的辭彙是森林。」──娥蘇拉‧勒瑰恩 全書以樹根、樹幹、樹冠、樹籽為架構,鋪陳九位主人翁的個人生命,如何與樹木命運環環相扣,彼此交會激盪的故事,當中記錄環境運動現場,辯證環境倫理困境,意在突顯當今地球最基本且最具破壞性的衝突,即人類與自然的對立。然而樹木智慧浩大、緩慢、互連、共生、

獨具創見、別出心裁,可惜只有少數人發現並相信那個世界,深受吸引,因而捲入災禍,卻義無反顧。當護樹者擁抱樹木,他真正擁抱的是誰? 「這些年來我們發現,如果要給什麼東西一個家,最好的方式就是讓它成為樹的一部分。」──荷普‧潔倫 生命早已息息相關,有如地下根莖般深深相連。 你和你家後院的樹來自同一個祖先。時至今日,人類和樹依然共享四分之一的基因。納博科夫曾說:「作家應該要有詩人的精準以及科學家的想像力。」這本普立茲得獎小說更從植物學、認知心理學、法律、人工智慧、環境倫理等各層面書寫樹木的智慧。不僅是有史以來寫樹寫得最好的小說,也是最好看的小說。樹是我們的圖書館、博物館、藥局、文史資

料館。樹木記得人類遺忘的過往。為了明日世界,我們最應該做的一件事是什麼?當樹送光了它們所有的一切,人類已受贈的種種,我們必須爭取的種種,會不會有終止的一天?我們究竟希望自己想要什麼?我們為什麼要去做? 「世間最精闢的論點也改變不了人們的心意。只有精彩的故事才辦得到。」──理察‧鮑爾斯 人類很像樹木,也有向光性。 若心懷渴望,光是保持靜立,每棵樹都有遠大前程。 嶄新的時間尺度和生命哲學在天地間展開 人必須自行成長,終至理解樹木的智慧; 學習森林已經領悟的一切,是人類永遠的工程。 山會移動。樹會說話。你聽見了嗎? 「聽一聽。這一次你們必須聽一聽。」

得獎紀錄 ●2019年榮獲普立茲小說獎 ●2020年榮獲威廉‧迪恩‧豪威爾斯獎(William Dean Howells Medal) ●2019年入圍筆會/福克納小說獎決選 ●2018年榮獲法國美國文學獎大獎 ●2018年入圍曼布克獎決選 ●《紐約時報》年度選書 ●《華盛頓郵報》年度選書 ●《時代雜誌》年度選書 ●《新聞週刊》年度選書 ●《芝加哥論壇報》年度選書 ●《柯克斯評論》年度選書 ●《觀察家報》年度選書 ●《衛報》年度選書 ●歐普拉俱樂部年度選書 ●亞馬遜網路書店年度好書 各界盛情推薦 ▶國內 吳明益│甘耀

明│陳玉峯│連明偉│游旨价│黃瀚嶢│詹鳳春│胖胖樹 王瑞閔 ▶國際 比爾‧蓋茲│珍‧芳達│大衛‧拜恩│艾蜜莉亞‧克拉克│艾瑪‧湯普遜│歐巴馬 羅伯特‧麥克法倫│芭芭拉‧金索沃│瑪格麗特‧愛特伍│安‧派契特│潔若汀‧布魯克絲│比爾‧麥奇本(Bill McKibben) 國內好評 「這是一部『敘事如樹』的小說,也是一部暗喻人的『生命如樹』的小說。通常我們所見的樹冠有多大,深藏地底下的樹根廣度通常相當,甚至超過,鮑爾斯為一本小說所經營的根系,遠超過我們的想像。」──吳明益,國立東華大學華文系教授,專文導讀 「我們對於樹之所知,再再顯示我們對於樹之未知,而在知悉自身的無知

,終能逐漸醒悟一無遲疑:我們與樹之間,我們與萬物之間,從來就是休戚與共無所分別,是共生,是齊物,是失散已久的血親。」──連明偉,作家,專文推薦 「這是令人驚豔的小說,通直昂揚的樹幹故事,打磨拋光的葉茂細節,將人類、樹木與自然的關係融為協和樂曲。幾個各自繽紛的人生,匯聚纏繞,安排巧妙,語言如詩如歌,是今年值得翻閱的自然書寫小說。」──甘耀明,作家 「這是一部從根系、葉脈細胞質流動的情懷,連結到人們心臟跳動的韻律,傳導到屬靈原鄉的文學傑作,予我相見恨晚的美麗與哀愁。」──陳玉峯,作家 「作為人,能夠為了其他生靈,犧牲奉獻到什麼程度呢?若以樹木的生命格局,重新提出這個問題,或許會得

到截然不同的答案。本書借用了樹木生長的結構,從樹根,樹幹,樹冠到樹籽,將情感、種族、科學、藝術、政治、經濟、法律、信仰、虛擬實境與社會運動等不同場景,交織成多線的故事,描繪出一幅跨越時空,因緣聚散的全景圖。以樹為軸線,所有牽絆其中的角色,表面上都在苦思著自己生命中的難題,但或許終極的解答並不存在於自身,反而須在人與其他生命的連結裡,才能真正尋獲。」──黃瀚嶢,生態藝術工作者 「從古至今,樹木為自然中不可欠缺一環,更在人類文明發展上扮演重要角色。然而,因文明發展而伐木破壞大自然,瞬間反映了人類與自然的對立。最終,人類也必須付出代價,不得不遵從大自然的規律。世界上,只有『樹木』可以活得比人長

久。它不僅確保我們的生活空間,更是守護著人們的生命安全。本書透過樹木之間的故事,反映環境保護的理念。為了保護生態環境,人們也需要重新思考如何以自然為根本,抱持敬畏自然的心。樹木始終,是人類最親近的朋友。」──詹鳳春,臺灣第一位女樹木醫 「『樹』是植物的一種基本形態,也是人類最常幻化的一種非人形態。拋棄了人形,人從伸展的枝條窺視未來,在繁密的根系中深入過去,在樹的生命中探尋自我,但長久以來人似乎從未想過成為樹的容器。《樹冠上》裡人再次幻化為樹,卻是為了成為人形之樹來實現樹的生存。在科學已經佐證樹木間得以交流的此刻,仍只有文學能呈現人樹之間的聯繫。如果你曾幻想過成為一棵樹,這次不妨藉由鮑爾斯

的文字成為樹的代言者,探尋樹的生命意義吧。」──游旨价,《通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史》作者 國際好評 ●「敘事結構精巧奇特,有如樹幹與樹冠般延展鋪陳,故事核心相連相通,令人讚嘆,猶如生活於樹木之間的芸芸眾生。」──普立茲文學獎評審推薦語 ●「它改變了我看待地球與我們置身其中的關係,並且改變了我看事情的角度,這是一本值得閱讀的書。」──巴拉克‧歐巴馬,美國前總統 ●「這本是我近年來讀過最獨特的小說之一,讓我想更了解樹木。儘管書中對保護森林採取了極端的觀點,我仍然被每個人物的熱情打動。它改變了我對樹木的看法。」──比爾‧蓋茲 ●「曠世傑作……綜觀藝文界或是科學

界,鮮少當代作家達到與《樹冠上》同樣的境界。鮑爾斯藉由故事打動讀者們的心,為讀者們引介一個比人類的視界悠遠許多、敏銳許多的觀點,讓讀者們一窺一個遼闊浩瀚、靈敏善感的原生世界,相形之下,讀者們更覺自身的渺小……這是一部規模宏大、述說真理的奇書。」──芭芭拉‧金索沃,《紐約時報》 ●「鮑爾斯若是十九世紀的美國作家,那他可能是誰?或許是《白鯨記》的作者赫爾曼‧梅爾維爾。他的眼界就是如此宏大。」──瑪格麗特‧愛特伍,布克獎得獎作家 ●「秋天讓我想到樹葉,樹葉讓我想到樹木,樹木讓我想到《樹冠上》,這是一本寫樹寫得最棒的小說,就是如此,無庸置疑。」──安‧派契特,《奇蹟之邦》作者 ●「一

位重要作家的驚人成就。」──羅伯特‧麥克法倫,《故道》作者 ●「這是全世界都必讀的一本書。」──艾蜜莉亞‧克拉克,英國女演員 ●「《樹冠上》是我十年來讀過的最佳小說。它是一本精彩的文學作品,主題涉及氣候變遷,自然而然吸引了我。它開拓了我的視野,它讓我們同心一致,積極地採取行動,為重新尋回我們的星球而努力。」──艾瑪‧湯普遜,奧斯卡影后 ●「卓越不凡……這本野心勃勃的小說竄越美國文學的冠頂,重塑環保小說的視野。」──朗恩‧查爾斯,《華盛頓郵報》 ●「鮑爾斯創作不懈,涉獵深廣,題材創新,情感豐沛,與他同一世代、經常與他相提並論的作家,諸如法蘭岑、沃爾曼、華萊士,沒有一位足以

與之比擬。簡而言之,相較於同一世代的作家,鮑爾斯更擅於運用他的奇才與筆觸,以錯綜複雜、精巧創新的形式,呈現出有血有肉、慎思周詳的人物。」──Tom LeClair,《基督科學箴言報》 ●「鮑爾斯藝高膽大,始終嘗試不同的書寫方式,這樣的勇氣與氣勢,凌駕於當代絕大多數小說家之上。」──Ted Gioia,《舊金山紀事報》 ●「閱讀鮑爾斯的小說時。部分樂趣來自看看他如何從自己佈設的羅網中脫身。但你若跟隨他一同解開這個當代最關鍵、最困惑的謎團,你的心情將更加激盪。」──納桑尼爾‧瑞奇(Nathaniel Rich),《紐約書評》 ●「理察‧鮑爾斯的小說融合科學與文學的奧妙,兼具理性與

感性,每一部作品都以不同的方式令我們嘖嘖稱奇。」──海樂‧麥愛萍(Heller McAlpin),美國全國公共廣播電臺 ●「一部頗具企圖心的鉅著……鮑爾斯以清晰鮮明的筆觸,生動地描繪這一群性格各異、相距甚遠的人物。他筆下的人物走過數十年的光陰,由滿腔熱血、默然懊悔、一路走到挫敗沮喪,他們的境遇為全書注入人性的情感,讓故事更加生動。幸賴鮑爾斯超凡的想像力與精湛的文句,書中各個『非人類』要角也是同樣精彩。從翻開第一頁、聽到樹木申斥人類的那一刻,你就不由自主地被說動、被說服。」──Michael Upchurch,《波士頓環球報》 ●「一部精彩絕倫的小說……令人驚嘆的成就……閱讀一本觸角

超越人世間的小說,亦令人愉悅。《樹冠上》約略改變了你看事情的視角……書中人物的境遇潛入意識之中,就像酒精融入循環流動的血液,即使閱畢全書,心中依然留存著一絲哀傷或愧疚。」──Benjamin Markovits,英國《衛報》 ●「宏大、巨觀、發人省思……人性窘境多元分歧,敘事之繁複不下於狄更斯或是托爾斯泰……我從來沒有讀過一本如此悲觀,卻又如此懷抱希望的小說。」──BookPage ●「一部宏偉的史詩之作……鮑爾斯的林木小說精心雕琢,辭藻生動優美,書中人物時時令人驚喜、令人心碎,敘事結構嚴謹繁複,毫不畏縮地審視痛心的世事,全書稱頌林木的創意與相繫,驚嘆生生不息的自然萬象……意義深遠

,和諧雅緻。」──《書單》 ●「《白鯨記》為我們盡述鯨魚,現在也該有部巨著為我們盡述樹木……《樹冠上》就是這麼一本小說,而且幾乎可說是一部曠世傑作……幾乎每一頁都讀得到精準簡練、寓意深遠的文句。」──《泰晤士報》 ●「《樹冠上》頌讚林木世界的精妙生態,申述樹木賜予環境的福祉,書中舉證歷歷,條理分明,立論嚴謹,頁頁洋溢知性與感性,引領讀者們踏入原始山林,令人冥思山林之美。」──《星期日泰晤士報》 ●「理察‧鮑爾斯的第十二本作品是一部偉大的美國生態小說,實屬難見。」──《金融時報》 ●「鮑爾斯以其生花妙筆,把樹木寫得有如人類般鮮活……他讓我們抬頭一望,瞧見視線之上的種種奇景

。各個章節呈現令人難忘的景象,闡釋令人惶惑的世間萬象。」──Sam Sacks,《華爾街日報》 ●「這部宏偉,甚至可稱浩大的小說文字有如梭羅的《湖濱散記》般古典豐美。」──英國《觀察家報》 ●「鮑爾斯秉持寫實主義的傳統,勇於自詡為書評人彼得‧布魯克所謂的『當代社會的史學家』,在美國文壇中,實屬罕見。鮑爾斯以其過人的智識與膽識,探索繁複的社會議題,挑戰固有的社會教條,現今文壇偏好將書寫侷限於個人體驗,鮑爾斯卻不從眾,不但令人耳目一新,更將寫作回歸昔日的傳統。」──Nathaniel Rich,《大西洋月刊》 ●「《樹冠上》是一本深具遠見、相當可讀的小說,書中詳述我們這個世界的喜

樂與危難,是一位傑出作家的傑出成就。」──湯瑪斯‧麥岡安(Thomas McGuane),美國作家 ●「精彩的小說改變人們的觀點。理察‧鮑爾斯的《樹冠上》做到了這一點,縈繞心中,揮之不去。」──潔若汀‧布魯克絲,普立茲文學獎得獎作家 ●「這是一本超凡的小說。理察‧鮑爾斯成功地將樹木塑造成魅力十足的人物,亙古以來,原住民始終有辦法做到這一點,但當代文學卻極少嘗試,甚至不願一試。《樹冠上》不僅讓人讀得如癡如醉,甚至深感震懾,更是革新我們的思緒,讓我們重新思考、重新了解周遭的世界,而這正是目前迫切所需。」──比爾‧麥奇本,美國著名環保人士

全國廣播胖胖的網路口碑排行榜

-

#1.全國廣播

全國廣播 M-Radio. 於 www.mradio.com.tw -

#2.台灣孔劉梁赫群模仿《寧靜海》孔劉拍對照網笑是巴斯光年!

他自曝在疫情期間爆瘦10公斤,這幾個月以來又復胖了3公斤,近日他去南投出外景,吃了一堆美食,但除主持美食節目讓他須一直進食外,自曝老婆才是害他變胖 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#3.修平科大第10屆修平K歌王張海燊奪冠

... 有展現歌藝、表現自我的機會,在校園中庭草坪前舉辦第10屆修平K歌王決賽,邀請知名主持人全國廣播電台秀妹、胖胖、樂團歌手潁炫擔任評審,選出優秀歌唱演藝人才。 於 www.hust.edu.tw -

#4.購物須知| 口腔益生菌全國廣播 - 最佳國民健康局

口腔益生菌全國廣播,你想知道的解答。口腔益生菌全國廣播,你想知道的解答。全國廣播M-Radio.關於電台總體篇節目篇行銷篇活動篇各媒體比較服務項目廣告. 於 carewikitw.com -

#5.超級大玩家胖胖×克里歐 - Apple Podcasts

... 克里歐IG:@mediocre_ajeoxi 聯絡超級大玩家:[email protected] 下載「全國廣播」app 每周一到周六下午三點到五點, follow胖胖的廣播節目「音樂多一點」。 於 podcasts.apple.com -

#6.英旅遊雜誌推薦全球8大驚嘆耶誕樹新北這一棵上榜 - MSN

中國廣播公司 英旅遊雜誌推薦全球8大驚嘆耶誕樹新北這一棵上榜. 英國旅遊雜誌Wanderlust將台灣 ... 拉舍特是執政黨基民盟的全國主席,同時也是德國. 於 www.msn.com -

#7.超級大玩家(podcast) - 胖胖×克里歐| Listen Notes

追蹤克里歐IG:@mediocre_ajeoxi 聯絡超級大玩家:[email protected] 下載「全國廣播」app 每周一到周六下午三點到五點, follow胖胖的廣播節目「音樂多一點」。 於 www.listennotes.com -

#8.挺林昶佐提升聲量?林右昌:想太多 - PChome 新聞

陳亭妃表示,正國會召集人林佳龍希望1月9日要把全國力量集結,討論後想到去年公投「南票北補」效應,因此決定「南氣北補」。而在蔡英文總統努力之下, ... 於 news.pchome.com.tw -

#9.廣播金鐘公佈入圍全國廣播音樂獎項表現亮眼 - Yahoo奇摩

全國廣播 今年以「音樂多一點」雙料入圍「流行音樂節目獎」 ... ... 今年廣播金鐘獎入圍名單中,全國廣播電台主持人胖胖以每天下午一點到三點的 ... 於 tw.yahoo.com -

#10.100kg厚片網紅「自稱變胖」!往下看「纖細大長腿」 網暴動

然而,兩人一開始交往的時候,女方體重才僅42.5公斤,是被男方一路餵胖飆升到100公斤,近日小可愛更在微博上發出自拍照並哭喊:「我又胖了」, ... 於 www.ttshow.tw -

#11.聯名設計款手機殼– 犀牛盾RhinoShield

你可以在這裡找到Hello Kitty、咖波、當肯及潮流品牌Remix等聯名款商品,犀牛盾與國內外各具風格特色的品牌及設計師合作,將具備強大防摔功能的手機殼化身為畫紙, ... 於 rhinoshield.tw -

#12.全國廣播胖胖金鐘獎流行音樂節目主持人獎得獎列表 - TFDVY

金鐘獎流行音樂節目主持人獎得獎列表胖胖【王宜隆】/《音樂多一點》/全國廣播股份有限公司袁永興/《音樂歲月—說音樂的人》/復興廣播電臺賴怡廷/《大兵DJ》/漢聲 ... 於 www.artificistage.co -

#13.一支穿雲箭」、「總統府大冒險」年輕族群貼近選舉的方式在 ...

「白白胖胖」、「出國遊學一年」… ... (總統蔡英文(前中)27日出席全國牙醫界蔡英文連任後援會大會師活動後受訪,對於國民黨總統參選人韓國瑜提出要 ... 於 www.rti.org.tw -

#14.全國廣播胖胖 - 軟體兄弟

全國廣播胖胖,3850 Followers, 1447 Following, 1209 Posts - See Instagram photos and videos from DJ 胖胖(@djpongpong) ,胖胖已經PO過這首歌了但還是很多人在... 於 softwarebrother.com -

#15.胖胖音樂多ㄧ點is streaming now!

Trust me! You can't miss this super amused show! Click to interact with 胖胖音樂多ㄧ點now! 於 www.meme.chat -

#16.胖胖音樂工作室 - 台灣公司網

胖胖 音樂工作室,統編:82133751,地址:新北市淡水區紅樹林路29號9樓,負責人:林周阿月,設立日期:107年09月18日,營業項目:廣播節目製作業,其他出版業,電影特效製作業, ... 於 www.twincn.com -

#17.【全台跨年2022晚會/活動】台北/桃園/台中/雲林/台南/高雄/花蓮 ...

直播, 華視直播頻道、林右昌臉書粉絲專頁、「基隆跨年晚會」官方粉絲專頁廣播平台:AM792基隆電台. 官網, 臉基隆市跨年晚會FB ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#18.胖胖音樂多一點 - Dcog

24,因為floor tom 是使用16 吋,記得喘口氣,或許更可提醒正被育兒生活折磨到身心俱疲的爸媽,永遠最好聽胖胖的聲音! 臺灣中部地區收聽率冠軍節目:FM106.1 全國廣播 ... 於 www.collapsosaurrex.co -

#19.18 2021一起守歲,2022攜手迎新~好老派哦 - Firstory

... 大玩家胖胖胖胖FB粉專:胖胖音樂多一點胖胖IG @djpongpong 克里歐IG @mediocre_ajeoxi 下載「全國廣播」app 每周一到周六下午三點到五點收聽胖胖的廣播節目「音樂 ... 於 open.firstory.me -

#20.胖胖胖本名全國廣播 - Qhcoh

胖胖胖 本名全國廣播. 提起他熱愛的胖虎(日語:ジャイアン),感覺就可以自行發揮。「胖虎」的本名「剛田武」就是從「海老原武司」的名字來的。 胖球,剛田技安,今年 ... 於 www.amgchanr.co -

#21.全國廣播小潘 - Bhpzo

胖胖 音樂多一點. 24,藝人曾國城(左),點進去搜尋「小潘&寶拉」,268 views 5:11 作者: Chabi Lee 全國廣播全國廣播公司臺中調頻廣播電臺M Radio Broadcasting Co. 於 www.assemblageutomes.co -

#22.晚安168線上收聽 - Barjazz

【晚安168】臺灣火箭2021/4/20 此系列為《科學人》及全國廣播合作內容,更多廣播內容可至全國廣播收聽. DJ介紹. ... 胖胖音樂多一點週一到週六15:00 ~ 17:00. 於 www.barjazz.me -

#23.The CURVE Coffee Roasting Co. 曲線咖啡- SCAA Campus ...

全國廣播 與The CURVE Coffee推出聯名禮盒❤️❤️❤️ 感謝全國廣播名主持人胖胖讓小編能與同台變網紅❤️❤️❤️ #thecurvecoffee. 於 the-curve-coffee-roasting-co-scaa-campus.business.site -

#24.全國廣播- 维基百科,自由的百科全书

全國廣播 是臺灣的調頻(FM)地區性廣播電台,發送區域以臺中市為主,彰化縣、澎湖縣馬公及部分雲林 ... 天佑, 佳倩, 林菲, 1誌, 嫚皊, 胖胖. 於 zh.wikipedia.org -

#25.金鐘主持人要跳「鋼管舞」 - 影視焦點

胖胖 (左起)、LILY C、阿國是今年金鐘獎頒獎典禮的主持人。 ... 胖胖此次又是入圍又是主持,他所屬的台中全國廣播特別出錢出力讓他上台北,屆時台中全國廣播還將組成 ... 於 old.ltn.com.tw -

#26.【專文】洪哲勝、台灣革命黨和民主進步黨 - 民報

我只記得是洪哲勝年輕的時候人高高壯壯的,比較胖,不像他最近老的照片。 我覺得胡忠信已經講很不錯,說海外狀況是台灣獨立聯盟本來就是很龐大,他是 ... 於 www.peoplenews.tw -

#27.全美確診因Omicron暴增逼近疫情以來最高峰 - 中央社

佛奇在美國廣播公司(ABC)節目「本週」(This Week)說:「當你的新增感染如此爆量,會蓋掉重症較低的利多。」 紐約州衛生廳24日指出,紐約市的孩童 ... 於 www.cna.com.tw -

#28.胖胖音樂多一點- Home

1/21胖胖來發週四午飯卡,大心人貼心鬼帥哥美女們胖粉米粉白金粉鐵粉們大家好~~~❤️ 手機下載「全國廣播」app 到哪都可以收聽 #MeMe直播同步進行#15點空中相逢 ... 於 www.facebook.com -

#29.造假新聞:他是新聞金童還是謊言專家?德國《明鏡周刊》的杜撰醜聞與危機!

只不過在當年,全國人民中只要有百分之三的人是愛國分子就足以實現讓美國獨立的 ... 全天候不停放送的新聞台N-TV、《華盛頓郵報》、美國廣播電視台(ABC)、《赫芬頓郵 ... 於 books.google.com.tw -

#30.全國廣播胖胖 - Hizkxy

全國廣播胖胖. 也使電臺發射涵蓋範圍更加寬廣,發送區域以臺中市為主,隨政府遷臺,南投縣,學生文具,仰賴車輛代步,南投縣,以最優惠價格,永遠最好聽=胖胖的聲音! 於 www.bidoonsoon.co -

#31.政治 - 華視新聞網

阿扁主持廣播1週年曝"最想訪蔡英文". 2022/01/02 18:11阿扁主持廣播1週年曝"最想訪蔡英文" · 韓流回來了!上萬韓粉喊"韓國瑜選總統". 2022/01/02 18:06韓流回來了! 於 news.cts.com.tw -

#32.少林秘傳版】易筋經12式超圖解(附示範影片QR碼) - 博客來

從肌肉筋膜到骨骼神經都調校到位,啟動自癒力、遠離胖老病,語言:繁體中文 ... 中華民國公證人公會全國聯合會理事長周家寅強力推薦! 於 www.books.com.tw -

#33.武剛田武 - 中文百科知識

剛田武(中文又譯胖虎)是日本動畫及漫畫哆啦A夢中一位重要的角色, 剛田武(胖虎)在漫畫中 ... 然而,根據統計,胖虎在一次強逼哆啦A夢為他的演唱作全國廣播時,有35人. 於 www.easyatm.com.tw -

#34.全國廣播胖胖 - Adrianla

全國廣播胖胖 ... 胖胖. 音樂多一點週一到週六15:00 ~ 17:00. 主持人:胖胖. 生日:03/15. 星座:雙魚座. 廣播主持資歷近20年,喜歡跟聽眾們透過神奇的廣播電波,交流中西+日 ... 於 www.adrianlacamp.me -

#35.過勞不會爆肝胖才會 - 健康醫療網

事實上,肝功能異常的主要原因除了太胖造成脂肪肝,還是病毒感染。楊培銘表示,國內九成肝癌患者都是病毒性肝炎造成,脂肪肝患者罹患肝癌的機率非常低, ... 於 www.healthnews.com.tw -

#36.胖家军-陈胖胖的个人空间_哔哩哔哩

胖家军-陈胖胖,是陳胖胖官方账号,搞笑UP主;没有我带不了的货。;胖家军-陈胖胖的主页、动态、视频、专栏、频道、收藏、订阅等。哔哩哔哩Bilibili,你感兴趣的视频都 ... 於 space.bilibili.com -

#37.修平科大舉辦歌唱比賽大馬僑生張海燊奪魁 - 風傳媒

... 至下午16時,在校園中庭草坪前舉辦第10屆修平K歌王決賽,邀請知名主持人全國廣播電台秀妹、胖胖、樂團歌手潁炫擔任評審,選出優秀歌唱演藝人才。 於 www.storm.mg -

#38.希望之聲

希望之聲國際廣播電臺,擁有美國最大的華語聯播網,同時是最大的對華短波廣播電臺,希望之聲以美國矽谷/矽谷為發源地,短波廣播範圍覆蓋中國東北、華北、華東、華中、 ... 於 www.soundofhope.org -

#39.真理音樂系黃欽瑋摘大專男子健美第5名 - HiNet生活誌

由台灣健身體能協會與育達科技大學主辦的「一一○年育達廣亞盃全國大專 ... 因為對自己身材的缺乏信心,黃欽瑋自嘲從小的身材屬於圓潤胖胖的體型,也 ... 於 times.hinet.net -

#40.好喝不怕胖的蘿蔔白菜湯!湯汁鮮美,營養低脂,超暖胃

全媒融合矩陣發聲下面,就跟著小編了解一下咱們的各平台2022元江人民廣播電台 ... 同時,各種階段的比賽也是層出不窮,從區里到市里,甚至全國都會有四驅車的比賽。 於 newskks.com -

#41.父初餃子全國公益著色比賽

... 丶HiNet生活誌丶LINE TODAY丶好事聯播網丶全國廣播胖胖音樂多一點⋯等各大媒體報導露出-父初餃子「歡樂食光」全國公益著色比賽-啟動紀者會新聞。 於 www.falove.co -

#42.胖胖三人行,一档三个胖子一起录制的节目 - 知乎专栏

@王端端 - 北京人,热爱日本料理,有个专门讲他吃过的日料的公众号,这个公众号的名字和他本人一样,叫“一吃就胖”。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#43.即時| 焦點| 蘋果新聞網

2022/01/02 20:01. 獨家|最新病況!袁惟仁臥床無法認人「植物人狀態」 二姊悉心照顧養胖盼奇蹟 ... 圓胖可愛有童趣網笑讚:難怪出兵馬俑 ... 廣播節目將滿周年! 於 tw.appledaily.com -

#44.DJ 胖胖(@djpongpong) • Instagram photos and videos

3900 Followers, 1452 Following, 1231 Posts - See Instagram photos and videos from DJ 胖胖(@djpongpong) 於 www.instagram.com -

#45.胖胖=也是我的朋友@ Stacey 的亂亂想亂亂說

胖胖 不是, 不管簽唱會Delay 到多晚, 一定全程跟到結束他說: fans排隊等待是件辛苦的事, ... FM 106.1 台中全國廣播電台, 週一至週五13:00-15:00 胖胖 ... 於 staceyfan.pixnet.net -

#46.全國廣播M-Radio - DJ.節目 | 健康跟著走

全國廣播胖胖 直播- 最滿意自己的地方:比大多數女生完美的皮膚◎最喜歡的事:任何可以有無拘無束感覺的事,如裸奔◎最自豪的事:比大多數女生完美... 於 info.todohealth.com -

#47.今晚給我「胖胖」多一點... - 漢宇聊聊天

那個主持人-胖胖,講話的方式跟語氣跟你好相似喔. ... 胖胖的廣播節目時段- FM106.1全國廣播週一到週五13:00-15:00PM [音樂多一點]. 胖胖部落格聯結. 於 hank580520.pixnet.net -

#48.[情報] 2012年全國廣播FM106春節特別節目- 看板radio

2012年全國廣播FM106春節特別 ... 森林║ 林菲+肯║ 胖胖║ ║ | ║ +Julia ║ 陳年║ +天祐嘴║+寶拉誹║尼老搭檔║ 一人║ ║1800║陳年老相好║ 老 ... 於 www.ptt.cc -

#49.世新廣播電臺與全國廣播結合跨界資源打造產學新世代

△▽ 全國廣播音樂脫殼秀主持人婕鈴(上)與音樂多一點主持人胖胖(下),以多節目製播經驗傳授給CHUCK。 於 www.taiwanradio.org.tw