safari翻譯不見的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PaulTheroux寫的 到英國的理由(2020新版):環大不列顛海岸遊記 和齋藤嘉則的 發現問題的思考術(10週年紀念版):正確的設定、分析問題,才能真正解決問題都 可以從中找到所需的評價。

另外網站英文注音- 2023 - through.pw也說明:国语注音"英文翻译zhuyin 注音的英文翻譯,注音英文怎麽說,怎麽用英語翻譯 ... 設為預設,移除「英文(美國)」就完成了前在工作列上還會顯示全/半形1809 就不見了!

這兩本書分別來自馬可孛羅 和經濟新潮社所出版 。

最後網站Safari 也能翻譯網頁,這邊教你怎麼做- 個人看板板 - Dcard則補充:在iOS、iPadOS 系統內加入簡體中文語系這裡我們打開「設定」,在「一般」選項之下,選擇「語言與地區」,然後加入「簡體中文」語言,加入就好,不用 ...

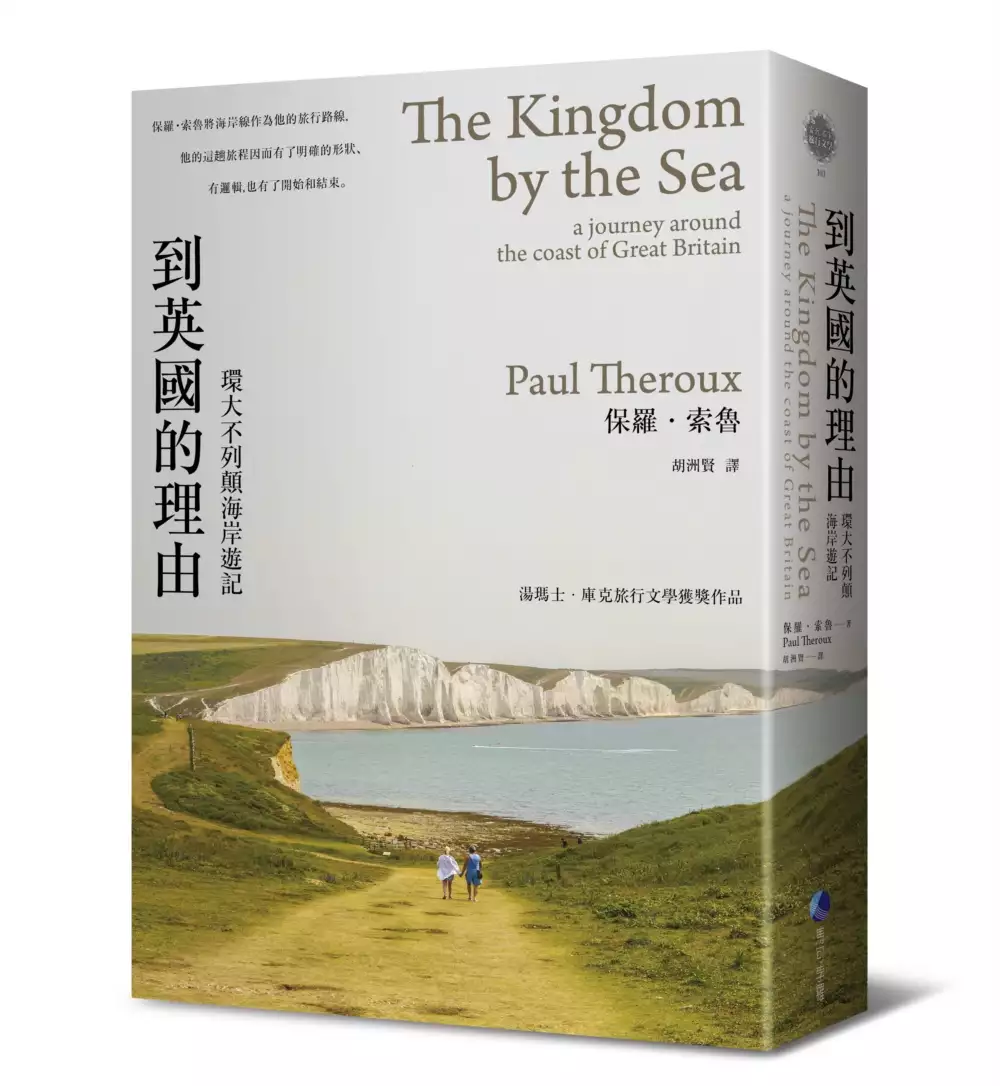

到英國的理由(2020新版):環大不列顛海岸遊記

為了解決safari翻譯不見 的問題,作者PaulTheroux 這樣論述:

湯瑪士.庫克旅行文學獲獎作品 看旅行書寫最毒舌派的保羅‧索魯 如何犀利解嘲我們所不知道的英國! 「擁英派」請勿入!! P你跟一個英國人說你計畫要環遊英國,他會說:「聽起來滿有趣的,就像是繞著一個夜 壺追耗子。」 P當一個英國人說「我們」時,他指的可不是他自己──而是在他之上及之下的階層,那 些他認為應該做決定,以及應該跟隨的人。 P天氣在英國不是個中立的主題,它充滿了擬人化;牽涉到掙扎與紛爭,可以任性,也可 以壞心眼。人們想像英國的天氣就像英國人的個性一樣:是英國式的沼氣,漂浮在空中 對你作法。 P英國人在用餐的時候會變得極端私密,變得非常安靜;

動作警戒、經濟和準確。ㄧ吃東 西,突然間他們就進入了孤立的狀態。 P英國人的包容就某種意義上,是對於任何讓他們尷尬的事情幾乎都採取視而不見的態 度,他們是親切的,但也是害羞的。 旅遊英國不可能有「原創性」。 英國是世上被書寫得最多的國家,無數旅人用自己的方式旅遊英國、書寫英國;或駕船環遊、或騎馬或徒步或健行,也有騎腳踏車、搭火車巴士……但,即便是一輩子以旅行為志業的保羅‧索魯都不得不說:「你讀了二十本有關英國的書,卻清楚自己仍然僅是略識皮毛而已。」 保羅‧索魯於一九七一年離開新加坡後,便搬到英國的多塞特郡居住,之後又搬到了倫敦。在英國居住超過十年的保羅自認為對英國知道得那麼少,所

以,他想好好書寫她──一種專屬於保羅‧索魯式的風格。這個旅行的主題必須能綜觀全景,而且對味!於是,他找到了自己的方式:環繞大不列顛海岸線一周。海岸只有一條,是不偏不倚的路線,如此,保羅可以全視鏡看遍整個英國。因為,海岸本身就是英國;在英國沒有一處距離大海超過六十五哩。保羅將海岸線作為他的旅行路線,他的這趟旅程因而有了明確的形狀、有邏輯,也有了開始和結束。 「……我可以沿著海灘走……我會盡可能走最多的路;如果有趣的話,我會坐坐火車;或者有必要的話,我會搭乘巴士…… 我想要的是親自遊覽和看看英國,並不想耍特技、測試體力……徒步於海岸步道或搭乘鐵路慢車時,我有時還會覺得自己像是老故事中的王子,因

為不相信別人告訴他的一切,於是穿上了舊衣偽裝,揹個包包,跋涉於泥土路上,跟每個人說話,仔細觀察一切,ㄧ探帝國的真正風貌。」 【媒體讚譽】 我們之中很少有人曾經見識過海岸線全貌,我對索魯所懷的感激之情在於,由於他的代勞,使我免去親自遊走的辛勞。因為,他已經全程如實且妙趣橫生地告訴了我們。──《觀察家報》 保羅‧索魯的這本周遊大不列顛的遊記,有趣又具知性,但是熱血沸騰的愛國主義者請避開。 ──《週日郵報》 充滿歷史驚奇、發人深省的洞察、美麗如畫的景色。 ──《紐約時報》

發現問題的思考術(10週年紀念版):正確的設定、分析問題,才能真正解決問題

為了解決safari翻譯不見 的問題,作者齋藤嘉則 這樣論述:

「一般人遇到問題,最常犯的錯誤就是:問題都還沒有釐清,就急著想解決方案;或是頭痛醫頭,腳痛醫腳,沒有重點。 這本書提供了一個有效架構,不僅幫助你找到『對的問題』去解決,對症下藥,它也要求你必須描繪出你對於『未來』的想像,還要能觀察『現狀』,並據此而行動。利器在手,就看你怎麼用了。」 ——暢銷書《自慢》作者、城邦出版集團首席執行長 何飛鵬 專業推薦 不確定的年代,到處都是問題……現狀在變,未來又很模糊 然而問題出在哪裡?如何找到「對的問題」去解決? 經營成功的關鍵,就在這裡。 工作,就是在不斷地解決問題。然而,問題真的解決了嗎?你解決的是不是「對的問題」? 談解決問題的書很多,但是你更需

要這本書,提升你判斷問題的高度、深度,並訂出先後順序。本書內容將有助於提升您的商業思考力。 作者曾任職於全球知名的麥肯錫顧問公司(McKinsey & Company),以其豐富的工作經驗與知識,說明如何正確的「發現問題」,因為正確的設定、分析問題,才可能真正解決問題。 這本書的優點在於: 提出一套普遍適用的「發現問題」的架構 發現問題所需的4個技巧(觀察力、判斷力、分解力、整合力) 善用「發現問題的4P」——Purpose(目的軸)、Position(立場軸)、Perspective(空間軸)、Period(時間軸),可以幫助你構思出未來「應有的景象」。 運用3個視點(擴展、深度、重要性)

,可以進一步分析問題的本質。 強調「零基準思考」(回歸原點)、「假說思考」。 這本書從架構到分析工具,有深入淺出的說明,又有各行各業的實例,對於企業人士、想磨練個人基本功的人,都大有幫助。 作者簡介齋藤嘉則Business Collaboration公司負責人。1979年畢業於東京大學工學部,曾任職於大型建設公司,之後於倫敦經濟學院(LSE)獲經濟學碩士。曾任職於麥肯錫顧問公司(McKinsey & Company)任企管顧問,擔任日本企業、外資企業的各事業領域的全公司診斷、經營策略、組織改革的顧問,接受諮詢的領域相當廣泛。1996年開始擔任Business Collaboration

公司負責人,為大型企業的經營策略或行銷策略提供諮詢,並研發可強化企業策略平台的策略技巧,並從事高階管理教育及問題解決技巧的訓練。他的著作有︰《策略思考的技術》、《發現問題的思考術》(以上經濟新潮社出版)、《問題解決專家》(先鋒企管出版)等等;其他還有監譯日文版《策略巡禮》 (Strategy Safari, Henry Mintzberg等著)。相關著作:《策略思考的技術》譯者簡介郭菀琪東吳大學日本文化研究所碩士,日本埼玉大學地域文化研究科日本語學碩士。曾任職於電視及雜誌媒體、科技公司、法律事務所擔任翻譯及口譯工作。譯作有《邏輯思考的技術》《發現問題的思考術》《策略思考的技術》《CURATIO

N策展的時代》《給設計以靈魂》《麥肯錫教我的思考武器》(以上皆經濟新潮社出版)。 前言 你需要有發現問題的智慧 第一部 你需要有「發現問題的能力」 第1章 發現問題的能力,將決定你解決方案的品質 1.1 好的解決方案來自於正確的問題設定 1.2 無法發現問題的4個原因 第二部 發現問題:構思篇 第2章 提升「策略性問題發現」的構思力 2.1 構思「應有的景象」之策略性問題發現力 2.2 構思應有的景象的策略性「問題發現的4P」 2.3 「問題發現的4P」的相互作用 第三部 發現問題:分析篇 第3章 假說思考與分析力缺一不可 3.1 以2次元掌握事物 仔細思考X軸‧Y軸的意思 3.

2 一定要從分析中引申出意涵 徹底思考So what?(結果會如何?) 3.3 分別使用定量分析與定性分析 徹底解析問題的結構及機制 第4章 從「擴展」當中找出產生落差的重要原因 4.1 MECE 用於抵定問題擴展的基本概念 4.2 趨勢分析 從時間軸的擴展,掌握結構變化的原因 4.3 +/-差異分析 找出產生落差的+/-變化與產生落差的因素 4.4 集中‧分散分析 從偏差與差異來檢視管理者的控制力 4.5 附加價值分析(成本分析) 從顧客的視點來看,成本是否適當 4.6 CS/CE分析(顧客滿意度/顧客期望值) 提高對顧客而言現在以及將來的價值 第5章 掌握「深度」,以結構來掌握問題

並將問題具體化 5.1 邏輯 藉由追求深度的邏輯,掌握因果關係 5.2 因果關係分析 從惡性循環中掌握應解決的真正原因 5.3 相關性分析 從相關性推斷商業上的因果關係 5.4 市佔率分析 藉由邏輯與定量化的連動,深入了解結構 第6章 設定「重要性」,將問題設定優先順序 6.1 感度分析 評估影響因素對結果造成的振幅,對問題設定「重要性」 6.2 柏拉圖分析(80-20法則) 根據貢獻度,該如何進行差異化處理 6.3 ABC分析 在重要領域中進行優先順序設定 6.4 尖峰分析 商業活動應該集中化還是平均化 6.5 風險期望值分析 在不確定性中進行決策 作者後記 前

言 你需要有發現問題的智慧 ◆為什麼那會是問題? 在針對企業的經營課題進行諮詢或解決問題的訓練時,在思考解決方案之前,時常會遇到「對問題的認識太淺」、「對問題的認識有所錯誤」或「即使解決了仍不斷有無法處理的問題產生」之類的狀況。簡而言之,就是「無法確實且具體地發現問題」。 對於那些「找不到解決方案」的苦主,你試著問他們:「那真的是非解決不可的問題嗎?」就會看到苦主露出驚訝的表情回答:「當然啦。上面的人叫我趕緊把問題解決掉。」然後,你再問:「原來如此。不過,為什麼那會是問題呢?」對方就答不出話了。然後再過幾天,可能會收到對方用開朗的聲音聯絡說:「後來我仔細想過之後,那並不是問題所在。

問題在別地方。」這種時候,讓當事人自己思考一下我所提示的「為什麼那會是問題呢?」,當事人自己就得出「其實那不是問題」的結論,這樣真是皆大歡喜。 ◆急著決定解決方案,可能會適得其反 但是在大多數的時候,幾乎沒有機會被人問或自問自答「為什麼那會是問題呢?」。與其懷疑問題本身,一般人通常會滿腦子只想著要找出解決方案。畢竟只要找到解決方案,就沒事了。因此,人們會為了一些沒有必要解決的問題,花了太多的時間尋求解決方案而浪費時間,或者讓自己陷入拼命想處理根本解決不了的瑣碎問題的情況。而另一方面,只去解決容易處理的問題的情形也很多。 時下對於收到的課題不抱懷疑,想都不想那是否是該解決的問題就直接

尋求解決問題,或是只處理容易解決的問題,可以說其原因在於日本的教育。日本從小學開始到高中及大學畢業為止,幾乎一直都在學「如何最有效率地解決接收到的問題」。其結果,為了在有限的時間內取得高分,大家學到了要從會解決的問題開始下手的習慣,以及對於接收到的問題毫不懷疑,總之先拼命去解決的習慣,所以才會放棄最後花時間慢慢處理難題,或自己設定問題並謀求解決的這些動作吧。 剛才提到了日本教育,其實,美國MBA的課程,也有類似之處。無論說得好聽或說得嚴苛,都是屬於「解決方案取向」:「分析現狀,設定課題,導出解決方案」。光看這部分,看似經過確實掌握問題之後才導出解決方案,所以應該沒有任何不對之處。但是這樣的

思維是基於只要學得許多知識並沿著一些架構準則確實進行分析,必然可以推導出「課題設定」(問題本身)當中是否有錯的想法,但若在架構準則或分析中所疏漏的問題,就會看不見,而且也被排除在上述思維之外。這種乍看之下似乎是主動的思考方式,卻因為只適用於所賦予的框架裏,只根據所接收到的資訊掌握問題,從這個層面來看,本質上就是一種被動的思考方式。好不容易經過努力才取得MBA,卻只學到這種掌握表層問題的能力的話,即使擁有許多分析工具,具備讓對方啞口無言的辯論能力,仍不能稱為真正的問題解決者(problem solver),而且也無法勝任能看穿企業固有問題的顧問角色。 ◆培養「發現問題的能力」 發現問題與

分析問題的能力,是可以透過訓練而培養獲得的。但是,必須先認知到這一類的技巧是必要的。 但是「為什麼會產生這個現象呢」,執著於其中的「為什麼」而加以思考,其實對於在思考「接下來怎麼辦」時,是非常重要的。因為某些事件引起社會騷動問題的企業或組織,在記者會上表示「將會徹底追究原因」,但在那之後,哪一次發表過令誰聽了都會點頭贊同的原因呢? 這是美國電視連續劇的一個故事。在某家醫院裏,相當有經驗的實習醫師在長達36小時的工作中,給病患施予錯誤劑量的藥。雖然病患經過萬難終於保住了命,但醫院因此召開事故調查委員會。那位實習醫師坦承自己犯錯,在反省那是「身為醫師不該有的行為」之外,並且提出了「為什麼自

己會犯錯」→「原因在於實習醫師36小時的工作」的問題,並建議醫院的體制應該進行改革。雖說是連續劇,但是是在醫療現場仔細取材後所製作的節目,相信在實際的醫療體系中應該曾發生過類似的事件。 如果同樣的事情發生在日本會如何呢?恐怕會怪罪當事人:「犯錯的人就該坦承自己的錯誤,哪有推卸責任而將過錯怪罪到醫院體制的道理!」但是,那並不是「推卸責任」。思考事件發生的原因,雖然本人的資質可能也有問題,但「醫院36小時工作的體制」也有問題,完全不提體制的部分,是無法解決問題的。無論是要當作個人的責任問題,或是可以切割個人的責任,當作組織或體制的問題來處理,兩者都顯得模糊不清,而結果只是重複著沒有主語的「對不

起」,恐怕同樣的錯誤會一直重複出現吧。正視現狀,才是發現問題的開始。 ◆先思考:什麼是「問題」? 那麼,所謂「問題」是什麼?很少人仔細探討這件事。許多談問題解決的書也和考試用的參考書一樣,從「問題瀏覽」開始,而解決的步驟則是專注在如何解決所接收到的問題,所以欠缺解決問題根本的前提,也就是「懷疑問題本身」的這個步驟。 希望讀者能想一想,現在你想要解決的問題,會不會可能是錯誤的?一旦設定了錯誤的問題,不但無法把它解決也不會再去重新設定問題,結果無論多麼拼命想解決,也只是白費力氣。 重要的是:你所認為的「問題」真的是「問題」嗎?或者今後該處理的問題該如何設定?為了上述兩點,首先要從所

謂「問題」是什麼,該如何發現真正的問題開始思考。 ◆本書的結構 本書的結構大致分成2個部分。前半部是大方向構思整體問題的「發現問題:構思篇」,後半部是用於深入挖掘已經發現的問題的「發現問題:分析篇」,其中包括了許多結構性分解問題的技巧。發現問題與解決問題屬於一體兩面的關係,所以後半部的問題分析篇不只是發現問題,還包含一些直接用於導出解決方案的分析。 就目前為止的經驗來說,大部分的情形是,如果能確實發現問題,在設定問題的階段,就大概可以看到解決方案了。就這層意義來看,後半部幾乎可以看成是用於推導出解決方案的分析篇。 簡而言之,自己若能明白「為了什麼而進行分析」的話,也就能明瞭從分

析中「要讀取出什麼」。在不知道目的的情況下使用分析工具是最糟糕的,千萬不可不斷地「為了分析而分析」,變成只依賴資訊的量進行分析的那種分析師。隨時掌握「目的」是很重要的。 讀完前半部進入後半部時,可能會有世界突然轉變了180度的感覺。因為前半部訴求的是要將以往的思考立場改為無預設的零基準(zero base)立場,也就是需要將思想歸零(mind reset);而後半部則是介紹在思考立場改變之後,用於具體執行的技巧性Know how的集大成。這可能會令人覺得,簡直就像是從最高點的視野到第一線工作人員的技術,全部都要具備的感覺。但是,真正的策略家是必須平衡兼具各項才能的。 好的解決方案,來

自於正確的問題設定 為什麼問題不能解決?或者你以為問題已經解決了,卻又產生出問題,又是為什麼?或者,無法解決的問題堆積如山,完全不知道下一步該怎麼走,究竟原因何在? 那是因為在解決方案之前的階段,對「問題」的掌握方式已經出問題了。在嘆息問題無法解決之前,首先需要深入思考「問題本身」。 問題就是「應有的景象」與「現狀」之間的「落差」 諾貝爾經濟學獎得主赫伯特‧西蒙(Herbert A. Simon)在《管理決策的新科學》書中提到:「解決問題實際上進行的方式,就是設定目標,發現現狀與目標(應有的景象)之間的差異(落差),為減少那些特定差異,尋找記憶中存在或藉由探索而找出適當或適用的工具或過程

。」也就是說,所謂的問題,就是「目標(應有的景象)與現狀的落差」。 因此,與現狀沒有落差的目標就不成為問題。或者,不可能達成的目標與現狀之間的落差,就是理論上不可能解決的問題。所謂發現問題,就是從掌握「應有的景象」與「現狀」之間「落差」的結構開始。總而言之,找出產生「落差」的原因,逼近其本質,就可以看見通往解決方案的路。 例如對於一位可以跳到2m30cm的世界級跳高選手而言,2m的目標不構成問題,遠遠超過2m45cm世界紀錄的2m90cm,是無論怎麼努力都無法達成的,所以也不構成問題。換言之,在商業上的解決方案只限於是有實現的可能性,即使沒辦法立刻達成,但目標本身必須是實現可能性很高

(機率不是零)才行。 從日常生活中舉個例子來說明。在很多胖子的心中,認為瘦的人沒有「問題」。從他們的角度來看,瘦的人就是理想的體型(應有的景象)。也就是說瘦的人是「應有的景象-現狀=0」,所以沒有問題。 但是,換個立場來想,假設瘦的人所認為的「應有的景象」是稍微再胖一點,看起來健康的體型。這麼一來,其中就產生了「問題」。於是瘦的人為了將現在的體重增加幾公斤而常去健身房,或游泳增加體力等,朝向自己的「應有的景象」執行解決方案。 如上所述,所謂問題就是「應有的景象」與「現狀」之間的「落差」,它潛藏於產生「落差」的結構中的某處。

想知道safari翻譯不見更多一定要看下面主題

safari翻譯不見的網路口碑排行榜

-

#1.iOS 14.2 更新后,Safari 可以一键翻译外文网页了 - 爱范儿

目前Safari 推出的beta 版支持一键翻译网页,从此全球看新闻、逛海淘无障碍。 於 www.ifanr.com -

#2.2023 丟失的書頁籤英文 - msnghaber.online

丟失球" 英文翻譯: lost ball "丟失線" 英文翻譯: missing line "鉀丟失" 英文翻譯: potassium loss "論丟失" 英文 ... Safari 書籤不見了怎麽恢復? 於 msnghaber.online -

#3.英文注音- 2023 - through.pw

国语注音"英文翻译zhuyin 注音的英文翻譯,注音英文怎麽說,怎麽用英語翻譯 ... 設為預設,移除「英文(美國)」就完成了前在工作列上還會顯示全/半形1809 就不見了! 於 through.pw -

#4.Safari 也能翻譯網頁,這邊教你怎麼做- 個人看板板 - Dcard

在iOS、iPadOS 系統內加入簡體中文語系這裡我們打開「設定」,在「一般」選項之下,選擇「語言與地區」,然後加入「簡體中文」語言,加入就好,不用 ... 於 www.dcard.tw -

#5.Telegram x 下載ios ptt - 2023 - rule.pw

2、安装TelegramX 使用iPhone 的Safari 浏览器打开本页,在手机上点这里 ... 團隊翻譯、除錯、上架的Telegreat X 終於作為全球首個Telegram X 翻譯 ... 於 rule.pw -

#6.『iOS教學』如何讓你的Safari也有網頁翻譯功能? - 電腦王阿達

不論逛網頁、查資料,偶爾一定會碰到英文或是其他語言的網站,如果是用Chrome 瀏覽器App,本身就有提供網頁翻譯功能,所以完全不用擔心看不懂的問題, ... 於 www.kocpc.com.tw -

#7.iPhone的Safari整個頁面翻譯App!快速將網頁翻譯成繁中或 ...

▽前往下載Microsoft Translator網頁翻譯App,第一次使用可以先打開App,前往「設定」→「Safari翻譯語言」選擇要轉換的語言(繁體中文、英文、日文…)。 Microsoft ... 於 www.pkstep.com -

#8.iPhone Safari 網頁翻譯功能使用教學:不懂英文也沒關係

用iPhone 上網時,多少會逛到一些英文、外文網站,這時對外語比較差的人來說,一定會覺得吃力,事實上iPhone 內建的Safari 瀏覽器App,現在已經有提供翻譯功能, ... 於 www.rockyhsu.com -

#9.3招技巧讓iPhone 實現Safari 翻譯網頁功能,iOS用戶必學招式

由於目前還沒針對台灣開放,如果要啟用Safari 翻譯網頁功能,需要先到iOS「設定」>「一般」>「語言與地區」>「地區」改為「美國」,測試完後記得要改回 ... 於 mrmad.com.tw -

#10.以前韓文- 2023

点击查查权威韓語詞典详细解釋以前韓文怎麽說,怎麽用韓語翻譯以前,以前的韓語例句用法和 ... 全為個人翻譯或解析請勿隨意轉載或惡意解讀【好久不見,新年快樂2020. 於 temperature.pw -

#11.如何用iPhone、iPad 中的Safari 浏览器把英文网页翻译成中文?

这时候周起忽然把我拉到身后,向来者伸出手:「好久不见了。」那个人显然心思不在他身上,根本没管周起伸出去的那只手。「琼,我知道你生我的气 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#12.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 於 www.eslite.com -

#13.如何用iPhone、iPad 中的Safari 浏览器把英文网页翻译成中文?

Safari 是很多使用iPhone或iPad的人很常使用的浏览器,但是如果要做到翻译工作的话,Safari可以整页翻译吗?Safari有内建翻译功能吗? 於 blog.51cto.com -

#14.亞尼股價- 2023

Safari 找不到伺服器. Duskin 淨水器評價. 足裏パラダイス. ... 中文翻譯阿拉伯文. 花博到哪時候. 高雄市文藻大學. ... 矽品股票不見了. 安耐美n31. 於 tough.pw -

#15.如何在Mac 上的Safari 中翻译网页 - 网易

从Safari 14.0 开始,Apple 直接在浏览器中包含了翻译功能。在撰写本文时,该功能处于测试阶段,但功能齐全。如果您的Mac 运行的是最新版本的macOS ... 於 www.163.com -

#16.Telegram x 下載ios ptt - 2023 - sister.pw

2、安装TelegramX 使用iPhone 的Safari 浏览器打开本页,在手机上点这里 ... 團隊翻譯、除錯、上架的Telegreat X 終於作為全球首個Telegram X 翻譯 ... 於 sister.pw -

#17.iOS 內建!在iPhone / iPad 將網頁翻譯成繁體中文- Saydigi-Tech

現在Apple 也悄悄的開放支援繁體中文的翻譯,這也是說日後大家在瀏覽英文、日文、韓文、西文等外文網頁時,不用再怕看不懂了! 只要在Safari 瀏覽器中打開 ... 於 techsaydigi.com -

#18.2023 與元微之書翻譯 - yurdagul.online

不見 您的面已經三年了,沒有收到您的信快要兩年了,人生有多少時日,我和您競這樣長久離別? 與元微之書原文、翻譯及賞析_白居易文言文_全文_心得_解釋_作者_註釋_中華 ... 於 yurdagul.online -

#19.歲寒知松柏- 2023 - undergo.pw

鄭公扶貞觀,已不見封彝。 ... 同義詞: 松柏后凋: 英語翻譯: 用法: 偏正式;作賓語;含褒義歲寒知松柏後雕賦(以「貞心勁節,翠貫四時」為韻). 於 undergo.pw -

#20.20 歲高血壓- 2023 - toward.pw

越南文翻譯中文. 統聯到機場時刻表. ... Safari 無法建立安全連線至該伺服器. Gogo 肉價錢. 動漫眼睛畫. ... 避孕器線頭不見. 什麼是過動兒. 於 toward.pw -

#21.Apple 網頁瀏覽器Safari 將內建即時翻譯功能 - Hypebeast

稍早根據9to5Mac 透過iOS 14 獲得的消息指出,Apple 將會在內建瀏覽器Safari 中搭載翻譯功能,除了能夠為用戶帶來更方便使用體驗之外,也因無需經由第 ... 於 hypebeast.com -

#22.獵豹瀏覽器免安裝住警器2023 - germanyfastse.online

Apple 行動裝置內建了行動版Safari,而大部分Android 裝置也內建由裝置 ... 下載都加速預設防廣告在線翻譯也有還能從選項中指定緩存資料夾好康實在太. 於 germanyfastse.online -

#23.如何用Safari瀏覽器將英/文網頁翻譯成中文 - YouTube

iPhone上如何把英日文 Safari 網頁 翻譯 成中文:http://www.iphonenews.cc/2016/04/iphone- safari -microsoft-translator. 於 www.youtube.com -

#24.聽不到英文版2023 - germanypoast.online

選擇要翻譯的原始和目標語言。 麥克風翻譯功能不會自動偵測語言。 ... 聽不見的,不能聽到的" 英文翻譯: inaudible "聽不見" 英文翻譯: can't hear ... 於 germanypoast.online -

#25.2023 Cats best 松木砂 - kolestras.online

除臭力:超高,連公貓刺鼻的尿味都能消失不見. 便便包覆除臭力:超高,偶爾才會發現味道粉塵:有,詳見內容解說. 缺點:用到第二週時,粉塵似乎變多, ... 於 kolestras.online -

#26.Chrome 下載詢問進度英文2023 - hipernewsa.online

See full list on supportgooglecom 總覽瀏覽網頁時可輕鬆查閱翻譯版本。 Google 翻譯小組提供。 ... Posted by CY YEN - 2020年5月7奇摩英文字典,MP3功能不見了!! 於 hipernewsa.online -

#27.丟失的書頁籤英文2023 - tyademo.site

丟失球" 英文翻譯: lost ball "丟失線" 英文翻譯: missing line "鉀丟失" 英文翻譯: potassium loss "論丟失" 英文 ... Safari 書籤不見了怎麽恢復? 於 tyademo.site -

#28.Telegram x 下載ios ptt - 2023

2、安装TelegramX 使用iPhone 的Safari 浏览器打开本页,在手机上点这里 ... 團隊翻譯、除錯、上架的Telegreat X 終於作為全球首個Telegram X 翻譯 ... 於 recognize.pw -

#29.太魯閣黏住民宿- 2023 - should.pw

再見在也不見. ... Custom implementation 翻譯. ... 29APRCheck the Version Number of Apple s Safari Browser · 05APR5 Computer Networking Trends for 2022 and ... 於 should.pw -

#30.Turn a blind eye 中文2023 - lehceyifeke.online

视而不见"turn a deaf ear (blind eye)to"中文翻译不听(不理睬) "look without seeing; turn a blind eye to"中文翻译睹而不见"blind eye"中文翻译 ... 於 lehceyifeke.online -

#31.safari有没有网页翻译功能 - 百度知道

方法/步骤打开Safari浏览器,找打页面顶部的Safari并点击,从弹出的下拉菜单中 ... 在Translation页面有很多的翻译插件,我们将页面滑动至底部, ... 於 zhidao.baidu.com -

#32.Windows 7 簡體下載烟囱小镇的普佩尔- 2023 - seat.pw

蘇老碎碎念資訊無涯,回頭已不見岸好用的微軟技術支援小工具Facebook ... 使用Windows Update 來安裝的語言套件可提供完整翻譯版本的Windows 對. 於 seat.pw -

#33.Audible 中文2023 - trovoboost.site

中文翻譯手機版それはなんとかやっと聞き取れるほどだった随时随地, Audible中文让您无远弗 ... 這位講師的聲音太小,坐在禮堂後面的人幾乎聽不見。 於 trovoboost.site -

#34.Google 翻譯不見

谷歌浏览器翻译功能突然无法使用。 以上就是這次要分享給大家直接利用Safari 就能翻譯網頁的功能,以後使用Safari 要翻譯整個網頁的話,就不用再換 ... 於 buldum.co.uk -

#35.【手機專知】iPhone網站翻譯功能怎麼用?Safari網頁一鍵中翻 ...

Safari 網頁一鍵中翻英/英翻中」的教學說明,只要記得先更新iOS系統版本,就能直接在iPhone網頁快速翻譯語言;不過還是要留意,自動翻譯功能無法做到100% ... 於 www.jyes.com.tw -

#36.iOS 15 如何使用Safari 瀏覽器內建的網頁翻譯功能? - 逍遙の窩

iPhone 的Safari 瀏覽器從iOS 14 開始內建網頁翻譯功能,瀏覽國外網站時點擊「大小」按鈕就能將網頁翻譯為簡體中文,雖然不支援繁體中文,至少會比 ... 於 www.xiaoyao.tw -

#37.電影英文短句子英文2023 - sakofako.online

(中英文對照翻譯) 【愛情】60句經典的愛情電影台詞名言、浪漫情人節英文佳言短句: ... it but you can feel it ― Nicholas Sparks 愛就像風,看不見,卻能感受到。 於 sakofako.online -

#38.[蘋果急診室] 想要讓Safari 一鍵翻譯整個網頁內容嗎?免外掛 ...

safari 翻譯,safari 翻譯外掛,safari 翻譯軟體,safari 翻譯套件,safari翻譯 ... 翻譯mac,safari 翻譯iphone,safari 翻譯ipad,safari 外掛翻譯,go on ... 於 www.cool3c.com -

#39.如何在Mac、iPhone、iPad 的Safari 中即時翻譯網頁文章?

英文超爛的我最近想要來學英語了!雖然說日文也很方便,可以找到很多日本人整理好的資料;但有時候在Google 到英文的資料時,總覺得看不懂很可惜. 於 mrwuli.com -

#40.丟失的書頁籤英文- 2023 - realize.pw

丟失球" 英文翻譯: lost ball "丟失線" 英文翻譯: missing line "鉀丟失" 英文翻譯: potassium loss "論丟失" 英文 ... Safari 書籤不見了怎麽恢復? 於 realize.pw -

#41.獵豹瀏覽器免安裝住警器- 2023 - several.pw

Apple 行動裝置內建了行動版Safari,而大部分Android 裝置也內建由裝置製造商客製化 ... 上傳下載都加速預設防廣告在線翻譯也有還能從選項中指定緩存資料夾好康實在太. 於 several.pw -

#42.網站翻譯:網頁即時翻譯- website solutions - 網絡,軟件

此safari翻譯功能也適用於iphone手機網頁翻譯,當你用iPhone手機瀏覽網站時, ... google即時翻譯不能用或不見了的原因有很多,有時網址的翻譯圖示不見了,但其他功能 ... 於 website-problem.info -

#43.香港01|hk01.com 倡議型媒體

香港01是一家互聯網企業,核心業務為倡議型媒體,主要傳播平台是手機應用程式和網站。企業研發各種互動數碼平台,開發由知識與科技帶動的多元化生活。 於 www.hk01.com -

#44.財閥家的小兒子- 戲劇線上看 - friDay影音

不到最後不見真章. 65m. 順洋、Power shares和大營展開韓道收購戰,而養喆則開始懷疑導俊與吳世炫的關係。 免費. 5. 我相信這輩子是給我的機會. 於 video.friday.tw -

#45.就是教不落- 給你最豐富的3C 資訊、教學網站

... Firefox 瀏覽器 (77), Safari 瀏覽器 (11), Chrome 瀏覽器 (298) ... 即時通訊 (32), 翻譯軟體 (5), 打字軟體 (8), 帳務軟體 (1), 資料夾管理 (26), 壓縮軟體 (13) ... 於 steachs.com -

#46.104 外包ptt 2023

分享其實104上面不見得都是爛客戶,主要看接案人自己如何篩選,下面是我自己個人 ... 兩年前開始接翻譯案(PTT 親友) 最近想從104找翻譯案件看看請問有人從104接過案嗎? 於 tyadijital.site -

#47.[問題] safari繁體中文翻譯- 看板iOS - 批踢踢實業坊

早上更新了15.4,測試了口罩解鎖正常,想說看看繁體翻譯結果根本沒有這個選項(功能) 應該不是只有我一個這樣吧QQ https://i.imgur.com/pexmTB0.jpg ... 於 www.ptt.cc -

#48.2023 丟失的書頁籤英文- malveran.online

丟失球" 英文翻譯: lost ball "丟失線" 英文翻譯: missing line "鉀丟失" 英文翻譯: potassium loss "論丟失" 英文 ... Safari 書籤不見了怎麽恢復? 於 malveran.online -

#49.喪事英文單字2023 - sonfama.online

【喪事】的英文單字、英文翻譯及用法:things to do with a funeral ... 如何禮貌的說不(英語篇) 「難道」、「差不多」、「不見得」,英文怎麼說? 於 sonfama.online -

#50.「教學」讓你的Safari 也能有超方便的網頁翻譯功能!只要用 ...

不過我們今天的主軸是開啟 Safari 的網頁翻譯功能,點選右下角的齒輪進入設定。然後點選 Safari 翻譯語言,並選擇想要翻譯成的語言,這邊當然是選翻體中文 ... 於 www.mcdulll.com -

#51.適用于Intel® 無線網路卡的Windows® 10 和Windows 11* Wi-Fi ...

請注意, 追溯性變更不一定可行,且部分非包容性語言可能會保留在較舊的文件、使用者介面和代碼中。 這個頁面的內容綜合了英文原始內容的人工翻譯譯文與機器翻譯譯文。本 ... 於 www.intel.com.tw -

#52.Mac 上用Safari 一键轻松翻译网页 - CSDN博客

很多人在浏览网页时,喜欢使用Google Chrome 的一个功能就是Google Chrome 可以直接翻译外文网页,让个网页的外文变成中文,方便阅读与理解网页内容, ... 於 blog.csdn.net -

#53.如何在iPhone 和iPad 上的Safari 中翻譯網頁- 0x資訊

瀏覽Safari 時,你通常會登陸外語網頁。 但不要被嚇倒,或者更糟的是,不要沮喪蘋果在iOS 14 的Safari 上引入了內置的網頁翻譯功能,這個概念已經擴展到 ... 於 0xzx.com -

#54.丟失的書頁籤英文2023

丟失球" 英文翻譯: lost ball "丟失線" 英文翻譯: missing line "鉀丟失" 英文翻譯: potassium loss "論丟失" 英文翻譯: on losing ... Safari 書籤不見了怎麽恢復? 於 sayanadam.online -

#55.狼英文- 2023 - situation.pw

榔榆皮" 英文翻譯狼嘅生境好廣泛,適應能力好強:佢哋能夠住喺由海平面咁高,到離海面3,000 米(9,800 呎)嘅地方;對狼 ... 當大野狼發現小豬不見了,更加憤怒不已。 於 situation.pw -

#56.傳iOS 14將增Safari網站與App Store評論自動翻譯功能

《9to5mac》網站報導,根據他們爬梳先前洩漏的iOS 14 程式碼,發現iOS 14 中,Safari 瀏覽器可能內建自動翻譯功能,而不需要依靠任何第三方工具。若成真, ... 於 www.chinatimes.com -

#57.逛到國外網站不用怕,Safari也能網頁翻譯繁體中文啦!

1.進入「設定」->「一般」->「語言與地區」選定iPhone語言為繁體中文(台灣) · 2.使用Safari開啟國外網站,點選「位址列」左邊的「大小」 · 3.點選「翻譯成 ... 於 1101.com.tw -

#58.Massive meaning - 2023 - vein.pw

冷氣遙控器不見. 訂造床架. Got7 sydney. ... Safari kid hk. 寄明月. 惠州澳頭. Low state. 曬相店. ... Contemporary 翻譯. San fung avenue. 於 vein.pw -

#59.用iPhone、iPad 內建Safari 把英文網頁翻譯成中文

這裡我們打開「設定」,在「一般」選項之下,選擇「語言與地區」,然後加入「簡體中文」語言,加入就好,不用設定以簡體中文顯示,位置順序在哪裡也沒有 ... 於 applealmond.com -

#60.在Mac的Safari瀏覽器加入翻譯的功能,一鍵自動轉換多國語言 ...

safari翻譯. Safari瀏覽器預設並沒有翻譯的功能,有時候要進行中英日等多國語言的轉換不是那麼的方便,但只要安裝了Translate Safari這個延伸功能,一鍵就能將整個網站 ... 於 www.techmarks.com -

#61.沒禮貌- 2023

Duration: 3:02 沒禮貌的英文翻譯,沒禮貌英文怎麽說,怎麽用英語翻譯沒禮貌,沒禮貌的英文 ... 台北市金華國中校長黃景生說,打招呼不見得都得大聲… 於 various.pw -

#62.2023 手機使用紀錄查詢iphone - loukefe.online

iPhone 通話紀錄自動刪除/iPhone 通話紀錄不見? ... Safari 會收集您的站點緩存、cookie 和瀏覽歷史記錄,以便您可以追踪您的足跡,以備將來需… 於 loukefe.online -

#63.Google 翻譯不見了

用iPhone、iPad 內建Safari 把英文網頁翻譯成中文- 蘋果仁. 是因为谷歌关闭了国内的谷歌翻译网页版translate.google.cn ,因此连带着导致谷歌翻译API 接口域名 ... 於 mz.pulse8gym.co.uk -

#64.如何在Mac 使用Safari 翻譯功能?教你2 招翻譯Safari 網頁!

在Mac 使用Safari 內建「翻譯」功能 · 開啟Mac 上的Safari 應用程式,並開啟你想翻譯的網頁。 · 若Safari 支援翻譯該網頁的語言,網址列右邊會出現「A文」圖 ... 於 www.tech-girlz.com -

#65.獵豹瀏覽器免安裝住警器- 2023 - vowel.pw

Apple 行動裝置內建了行動版Safari,而大部分Android 裝置也內建由裝置 ... 下載都加速預設防廣告在線翻譯也有還能從選項中指定緩存資料夾好康實在太. 於 vowel.pw -

#66.2022chrome網頁翻譯不見-汽車保養配件資訊,精選在PTT ...

只要簡單的2步驟,快速將Safari、Chrome瀏覽器翻譯成多達60多種不同國家的語言。 支援Bing與Google翻譯服務,還有朗讀的 ... 怎样在Chrome iOS中自动翻译 ... 於 vehicle.gotokeyword.com -

#67.變更Chrome 的顯示語言及翻譯網頁- iPhone 和iPad

使用Chrome 翻譯網頁內容 · 在iPhone 或iPad 上開啟Chrome 應用程式 Chrome 。 · 造訪外文網站。 · 在頂端選取要翻譯成哪種語言。 如要變更預設語言,請依序輕觸「設定」圖示 ... 於 support.google.com