blm中文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭安齊寫的 不只哀悼:如果記憶有形狀 和島田裕巳的 宗教是怎麼改變世界的?:從五大宗教發展看懂全球局勢變化與重大國際議題都 可以從中找到所需的評價。

另外網站SPARE PART/CIB/BLM/FSF/380-480V/530A也說明:6SL3353-6TE35-3BA3 SPARE PART/CIB/BLM/FSF/380-480V/530A ****备件**** SINAMICS S 替换件控制接口板用于3AC 380-480V,50/60Hz,530A 基础电源 ... 中文; English.

這兩本書分別來自沃時文化有限公司 和台灣東販所出版 。

國立陽明交通大學 生命科學系暨基因體科學研究所 林照雄所指導 陳喬哲的 探討 hnRNPK 與 DDX3 蛋白的相互作用促進去氧核醣核酸損傷所引起的細胞凋亡之機制 (2021),提出blm中文關鍵因素是什麼,來自於異質核醣核酸蛋白 K、核醣核酸解螺旋酶DDX3、蛋白質交互做用、去氧核醣核酸損傷、細胞凋亡。

而第二篇論文國防大學 政治學系 許如亨、郭盛哲所指導 張光瀚的 新時代心理戰思想:策略與對策 (2021),提出因為有 心理戰、恐怖主義、反送中、兩岸關係的重點而找出了 blm中文的解答。

最後網站佛洛伊德:香港響應全球反種族歧視抗議,「白人特權」受關注則補充:BBC中文訪問了參與現場示威,來自不同族群國籍背景的示威民眾, ... 美國駐香港領事館外抗爭,呼喊著這些口號,聲援「Black Lives Matter」運動。

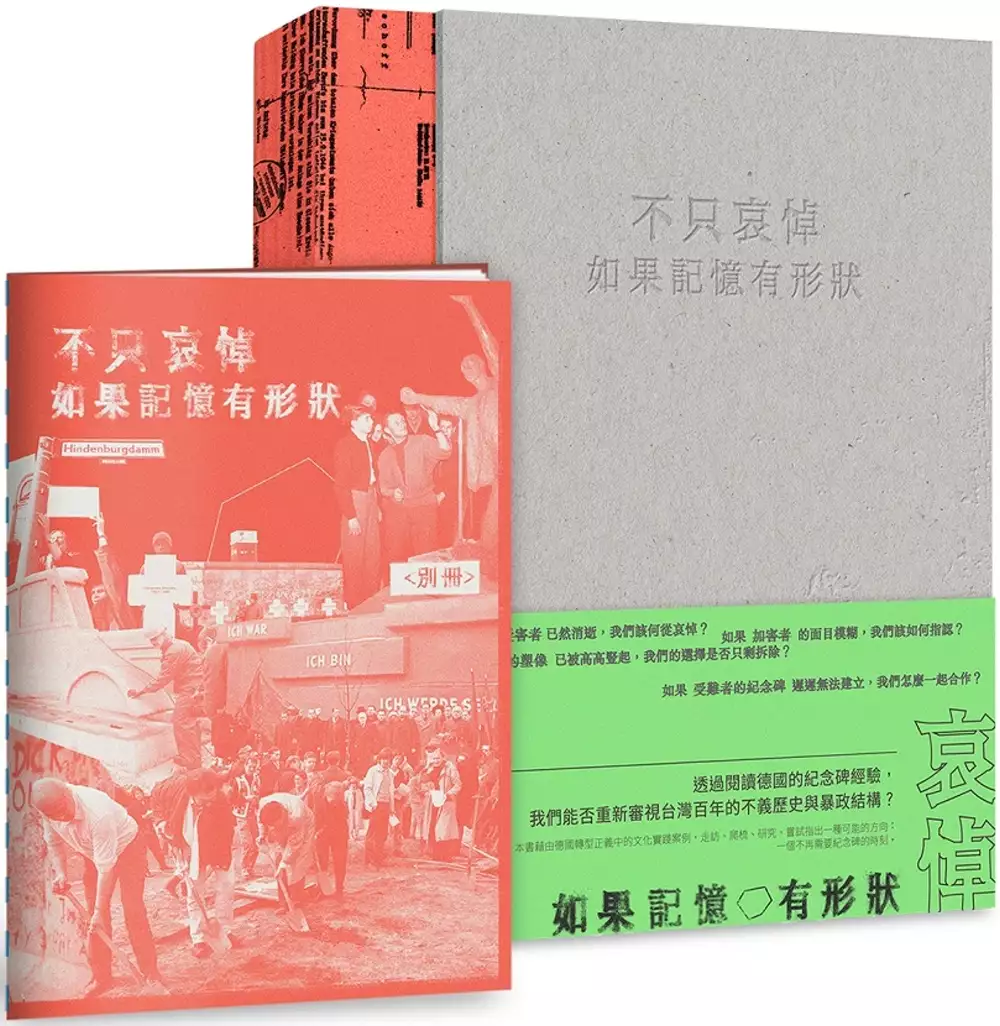

不只哀悼:如果記憶有形狀

為了解決blm中文 的問題,作者鄭安齊 這樣論述:

閱讀德國轉型正義的紀念史,重審台灣百年不義歷史與暴政結構。 如果暴政的受害者已然消逝,我們該何從哀悼? 如果加害者的面目模糊,我們該如何指認? 如果不義的塑像已被高高豎起,我們的選擇是否只剩拆除? 如果受難者的紀念碑遲遲無法建立,我們怎麼一起合作? 閱讀本書,重新審視台灣百年的不義歷史與暴政結構。藉由德國轉型正義中的文化實踐案例,作者走訪、爬梳、研究,嘗試指出一種可能的方向:一個不再需要紀念碑的時刻。 名人推薦 ──共同思索未來,跨領域推薦必讀── 前端傳媒台灣組主編何欣潔/作家吳音寧/TIDF台灣國際紀錄片影展策展人林木材/駐德自由記者林育立/中山社

會科學院助理教授林傳凱/中研院歐美所助研究員邵允鍾/轉角國際專欄作者阿潑(黃奕瀠)/作家馬翊航/不義遺址研究者張維修/C-LAB 策展人、前《藝術家》雜誌總編輯莊偉慈/新加坡電影節前策展人、台灣國際人權影展選片人郭敏容/政大台文所助理教授陳佩甄/東吳政治系教授陳俊宏/政大創新國際學院助理教授陳虹穎/同志諮詢熱線協會創會理事長、《台灣同運三十》作者喀飛/中研院民族所副研究員彭仁郁/工作傷害受害人協會專員、RCA員工關懷協會組織工作者賀光卍/中研院法律所研究員、台灣民間真相與和解促進會理事黃丞儀/台大城鄉所副教授黃舒楣/台灣文化法學會理事長、台灣文化政策研究學會理事廖凰玎/藝術家、台藝大雕塑學系助

理教授劉千瑋/中研院民族所助研究員劉文/策展人、東海美術系專任助理教授蔡明君/陽明交大人社系副教授蔡晏霖/鄭南榕的女兒、鄭南榕基金會董事鄭竹梅/前文化部長鄭麗君/劇作家、大慕影藝內容總監簡莉穎/《毋甘願的電影史》作者蘇致亨/北藝大助理教授、作家顧玉玲/策展人、南藝大藝創所副教授龔卓軍 推薦文 鄭麗君,前文化部長── 我一直相信,轉型正義工作除了是法制工作、政治工作之外,更必須是一個文化反思運動,才有可能藉由重新面對歷史記憶,重建正義觀,讓整個社會的民主脫胎換骨。《不只哀悼——如果記憶有形狀》為我們指出,人如何可能通過藝術與文化的實踐,不斷與遺忘搏鬥,又會在其中遭遇什麼挫折,對轉型正

義之路從來顛簸的台灣而言,宛如一種「堅持到底」的召喚與提醒。 何欣潔,前端傳媒台灣組主編── 從各種意義、各種尺度上看來,現在都是最適合閱讀《不只哀悼,如果記憶有形狀》的時刻:台灣史上首度官方設立的「促進轉型正義委員會」將在2022年5月底退場,留下諸多未竟之業;國際戰雲密佈,俄烏戰爭迄今未歇。隨著「冷戰」重返人間,威權的陰影也再度籠罩世界各角落。盤整人類對抗威權的記憶,我們不只需要文字,更要讓記憶長出形狀,變得看得見、觸得著、得以身在其中,長出全新的思想與行動的力氣。 黃舒楣,台大建築與城鄉研究所副教授── 近年BLM運動影響跨界,曾推倒邱吉爾雕像而引發爭議。然而紀念碑、

銅像相關的記憶政治絕非新聞。鄭安齊這本細緻的考察研究,以德國歷史脈絡為主的探索,呈現了紀念碑在19世紀之逐漸增加,如何有效地協助建立了國家和人民之間的認同關係,透過物質及特定藝術形式,象徵物如何具體化記憶敘事,間接促成了政治的美學化,維繫政權更迭存續正當性相關的歷史敘事之延續或斷裂。所謂「過去」不一定很遙遠,如此書清楚指出,1951年,戰後西德首座紀念碑,與其說是追憶不過三年前之「過往」,更像當時呼應冷戰進行中的物質主張。 這本書即時出版,可讓難以自外於「記憶安全(mnemonic security)」、記憶武器化的華語圈讀者們提供很好的參照,畢竟不論是興建紀念計畫或重訪舊廟堂,人們的熱情

表達或冷漠忽略,都直接或間接地回饋了公共記憶的「形狀」如何存續。 顧玉玲,北藝大助理教授,作家── 記憶是多重且流動的,紀念卻不免壟斷、排他。本書以詳盡的歷史考查,搭配具體影像,並設計生動的圖表,呈現德國記憶工程的文化實踐與實驗,進一步追問:由下而上的紀念協商是可能的嗎?對於當下的台灣特別受用。以碑為鑑,民主化是永遠的現在進行式。 邵允鍾,中研院歐美所助研究員── 紀念碑的創作作為一種介入記憶政治的藝術行動,背後複雜的辯證在本書獲得淋漓盡致的討論。作者積累多年的研究成果一次呈現,除了知識含金量極高,書中針對具體個案的評論也往往蘊含深刻洞見,為德國的轉型正義提供了獨特而珍

貴的觀察視角。 張維修,不義遺址研究者── 紀念碑是權力鬥爭的結晶,在空間中傳達意志、記憶與價值,它們從來都不中性,而紀念碑是目的,還是達成目的的手段,不妨從本書爬梳紀念碑如何形塑共同體的德國歷史經驗,民主與極權、甚至納粹如何利用紀念碑來治理國家。 喀飛,台灣同志諮詢熱線協會創會理事長、《台灣同運三十》作者── 對抗遺忘,才能讓迫害的歷史不會一再上演。德國透過紀念碑/紀念標誌面對記憶、回應受迫害者的經驗、反省歷史。其中包括了戰後半世紀1993年才開始倡議、2008年揭幕的「納粹時期受迫害同志紀念碑」。 《不只哀悼──如果記憶有形狀》深入各紀念碑/紀念物建立過程的權力角力

和辯證、民間意見進入決策歷程,讓人看到德國社會投注於平反和修復的豐富論述與經驗。對於近年高喊「轉型正義」、最常被關注的仍僅是政治犯平反的台灣,如何指認、平反白色恐怖期間同志遭遇的迫害,本書有相當的啟發意義。 賀光卍,工作傷害受害人協會專員、RCA員工關懷協會組織工作者── 正如同在台灣30年的工傷/殤運動中,工傷者與亡者家屬企圖用工殤碑,來重省、尊重、提醒壓迫歷史的存在,讓傷痛與怨恨推動社會朝向和諧共存前進。透過此書,讓我們參照與梳理受難者的紀念模式,並提醒我們持續由下而上的實踐,才能避免階級壓迫的記憶被遺忘。 林木材,TIDF台灣國際紀錄片影展策展人── 作者以強烈的觀察

意識,從東西德合併前後,以紀念碑、紀念館、歷史遺址、藝術機構等為主體,探索暗藏其中的歷史故事與創傷痕跡,成為一扇我們思考轉型正義的重要明鏡。 莊偉慈,C-LAB 策展人、前《藝術家》雜誌總編輯── 紀念碑所代表的意義,遠超過造形所能揭示的內容,而人們多半很難一眼看穿背後錯綜複雜的歷史脈絡。 鄭安齊透過深入的研究與書寫實踐,帶著讀者從不同角度理解紀念碑的設立,如何重構人們的記憶。特別是這些被建構出來的文化記憶,多半具有受調控或被簡化的疑慮。雖然紀念碑總被視為一個能填充歷史記憶的憑弔之所,但鄭安齊的文字也提醒我們:紀念碑的出現並非轉型正義工作的終點,相反地,在揭幕的那一刻,相關歷史事

件的處理工作,才正要開始。 陳佩甄,政治大學台文所助理教授── 此書基於台德間的參照與「紀念的形式」探討歷史轉型,並不以單一國族論述、範式化的形式為準則,而是呈現有機連動的語言、藝術、性別、情感如何塑造出紀念的形狀。以紀念為引,此書細緻地重讀20世紀德國重要的歷史事件,將已知的資訊作為記憶之線,編織出未知的心靈之所。 劉文,中央研究院民族所助研究員── 如何「哀悼」威權的記憶並不只是一個歷史的問題,而是當代民主政治的核心議題。在戰爭持續燃燒的歐陸,這片必須處理同時納粹與蘇聯共產壓迫的現場,紀念碑並非單一敘事的傳承,更是錯綜復雜的創傷生命的延續。 陳虹穎,政治大學創新國

際學院助理教授── 作者透過本書,提供都市、景觀、建築、政治、社會與藝術文化愛好者,一場生動的德國紀念地景的紙上走讀。透過他深入淺出的梳理,讀者將能一同思考:紀念碑/物如何書寫東西德從對立激化到統一的歷史?紀念碑/物的空間設計與物質化,如何為(創傷)歷史提供索引?甚至,紀念碑/物的生產或取消,如何反映德國社會為「轉型正義」求解的民主化過程? 蔡晏霖,陽明交大人社系副教授── 多年前,我還沒在街頭認識本書作者鄭安齊,就已經先認識他以藝術介入社會的精彩作品。多年後,我讀了《不只哀悼》,更驚豔於安齊能將德國社會透過藝術「處理歷史」的複雜歷史,梳理得如此清晰有力。原來,為轉型正義賦形的過

程,即便在德國也一路崎嶇。本書有脈絡、有方法,更有反思,值得每一位關心轉型正義的台灣讀者借鏡。 蔡明君,策展人、東海大學美術系專任助理教授── 我的台灣啟蒙,來得非常晚,那是在27歲隻身到國外求學後,透過許多對話與觀察感受到文化衝擊,且很大一部分是對自己的文化。期間去到德國旅行的經驗更是帶來巨大的震撼,當時參觀紀念碑與博物館,讓我想進一步探索台灣做了些什麼。在序言最後,作者掠美紀念碑藝術家約亨.蓋茨的概念說到:「願我輩會是最後一個需要研究這樣事務的世代[...]。當社會自集體至個人,都能常對歷史持警醒態度,並將公益實踐於現世之時,那就再也不需要任何的紀念碑了。」 本書從歷史發展、

案例分析來到當代討論,細膩整理出這些文化工程與歷史、政治、生活以及藝術創作者之間的複雜關係,每個篇章都發人省思,提醒作為藝術文化工作者的我們,在轉型正義與人權議題上擔負著開啟更多對話的角色,需一起繼續努力,朝向不需要紀念碑的那一日前行。

blm中文進入發燒排行的影片

黑人也懂電腦 黑人也寫程式【她也懂電腦】| BLM - Black Women in Tech

-

相信你聽說了 George Floyd 喬治·佛洛伊德 的事情。

如果你不知道我在說什麼的話,請你先去了解一下這個事件(下面有貼連結),了解這位非裔美國人是如何因為膚色的不同,因為種族歧視,而被惡意殺死的,再回來看這支影片,你會更有收穫。非常感謝!

【George Floyd 喬治·佛洛伊德 】

👉🏿 How George Floyd Was Killed in Police Custody

https://www.nytimes.com/2020/05/31/us/george-floyd-investigation.html

👉🏿 喬治·佛洛伊德 事件 維基百科 中文版

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%94%E6%B2%BB%C2%B7%E5%BC%97%E6%B4%9B%E4%BC%8A%E5%BE%B7%E4%B9%8B%E6%AD%BB

👉🏿 喬治·佛洛伊德之死:從「我會改變世界」到「我無法呼吸」的一生 BBC

https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world-52988524

本頻道致力於“Untype” the Stereotype

想要打破大眾對軟體工程師的刻板印象

想要為在這個領域中的少數族群發聲

想要為性別與種族的平權而努力

這陣子真的因為這件事情很低潮,而且發現身邊台灣的朋友很多不知道發生了什麼事,覺得應該要做點什麼,讓大家能夠更關注種族歧視的問題!一直在想,除了發黑色方形,網路上我們還能做些什麼。後來靈機一動,決定透過YouTube去分享黑人女性在電腦科學領域的豐功偉業!

這次的內容:

🔹 黑人女性在電腦科學的歷史 2:14

🔹 介紹幾位很厲害的黑人女性 4:12

👩🏾 Window Snyder

👩🏾 Gladys West

👩🏾 Erica Baker

👩🏾 Lyndsey Scott

👩🏾 The Come Up https://www.youtube.com/channel/UC-bFgwL_kFKLZA60AiB-CCQ

🔹 電腦科學個種族的比例數據 7:52

🔹 反思在台灣種族歧視的問題 10:08

🔹 慶祝感謝本頻道破一千訂閱 13:10

這支影片只是想讓大家去多多思考種族歧視的問題,已經盡力用客觀的方式去敘述。希望不會引來爭議或不和平。

最後,再次感謝陪我一起破千訂閱的你們!

#黑人也懂電腦 #1KCreator #BlackWomenInTech

不知道ENIAC的看這邊👇🏿👇🏿👇🏿

世界上第一個程式是女人寫的【她也懂電腦】#0 在第一台電腦上編碼的6位拓荒者 | 6 Women Programmed the First Computer in the World

https://youtu.be/5nqkGz6U3sI

一定要看到影片最後面並且在「YouTube影片下方」按讚留言訂閱分享唷!

-

歡迎留言告訴我你的想法,或是你想認識的程式語言唷!

每(隔週)週四晚上9點更新,請記得開啟YouTube🔔通知!

-

【愛屋及烏】

Facebook 臉書粉專 👉🏿 https://www.facebook.com/untyped/

Instagram 👉🏿 https://www.instagram.com/untypedcoding/

合作邀約 👉🏿 [email protected]

-

Untyped 對啊我是工程師 - There are so many data types in the world of computer science, so are the people who write the code. We aim to UNTYPE the stereotype of engineers and of how coding is only for a certain type of people.

凱心琳: 一個喜歡電腦科學邏輯推理,在科技圈努力為性別平等奮鬥的工程師。

-

圖片影片音效:[giphy.com] [pngwave.com][freesound.org][soundbible.org]

探討 hnRNPK 與 DDX3 蛋白的相互作用促進去氧核醣核酸損傷所引起的細胞凋亡之機制

為了解決blm中文 的問題,作者陳喬哲 這樣論述:

異質核醣核酸蛋白 K (Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K; hnRNPK) 是一種核糖核酸/去氧核醣核酸結合蛋白,藉由其功能域和特定 DNA、RNA 與蛋白質結合,一同參與調控細胞生理反應,除此之外,hnRNPK 蛋白上的轉譯後修飾也會影響其功能。目前已知 hnRNPK 在癌症的轉型、轉移以及進程上扮演著協助的角色、不過 hnRNPK 調控癌症惡化的詳細機制目前仍不清楚。另一方面,hnRNPK 也可以和 p53 共同調控去氧核醣核酸損傷所引起的細胞凋亡,根據實驗室先前的研究得知,hnRNPK 上的兩個精胺酸 296/299 具有甲基化修飾時會

干擾 PKCδ 調控鄰近的絲胺酸 302 磷酸化反應,進而抑制 U2OS 細胞因去氧核醣核酸損傷所引起的細胞凋亡,相反的精氨酸 296/299 無法甲基化的hnRNPK突變株 (hnRNPKMD) 則會促進細胞凋亡。本篇研究發現在去氧核醣核酸損傷的情況下,有一種 DEAD 盒 (DEAD-box) 核醣核酸解螺旋酶 DDX3 能和 hnRNPKMD 結合並增強 hnRNPKMD 所調控的細胞凋亡,而且實驗證實 DDX3 是透過羧基端和 hnRNPK 結合,因此截斷DDX3 的羧基端後可觀察到其無法和 hnRNPK 結合而失去促進細胞凋亡的能力。值得注意的是,實驗結果顯示一種結合在 DDX3 三

磷酸腺苷結合位的 DDX3 抑制劑 RK-33,反而能促進 DDX3 和 hnRNPK 的結合進而造成更強的細胞凋亡反應。不過在etoposide藥物 處理後,原先因去氧核醣核酸損傷所引起的 p53 蛋白表現反而會受到 RK-33 抑制。綜合以上結果發現,當 U2OS 細胞產生去氧核醣核酸損傷時,可以透過 hnRNPK 和 DDX3 交互作用但不需要p53的方式促進細胞凋亡,未來也許可以利用此交互作用作為促進細胞凋亡的標靶來製定對抗癌症的策略。

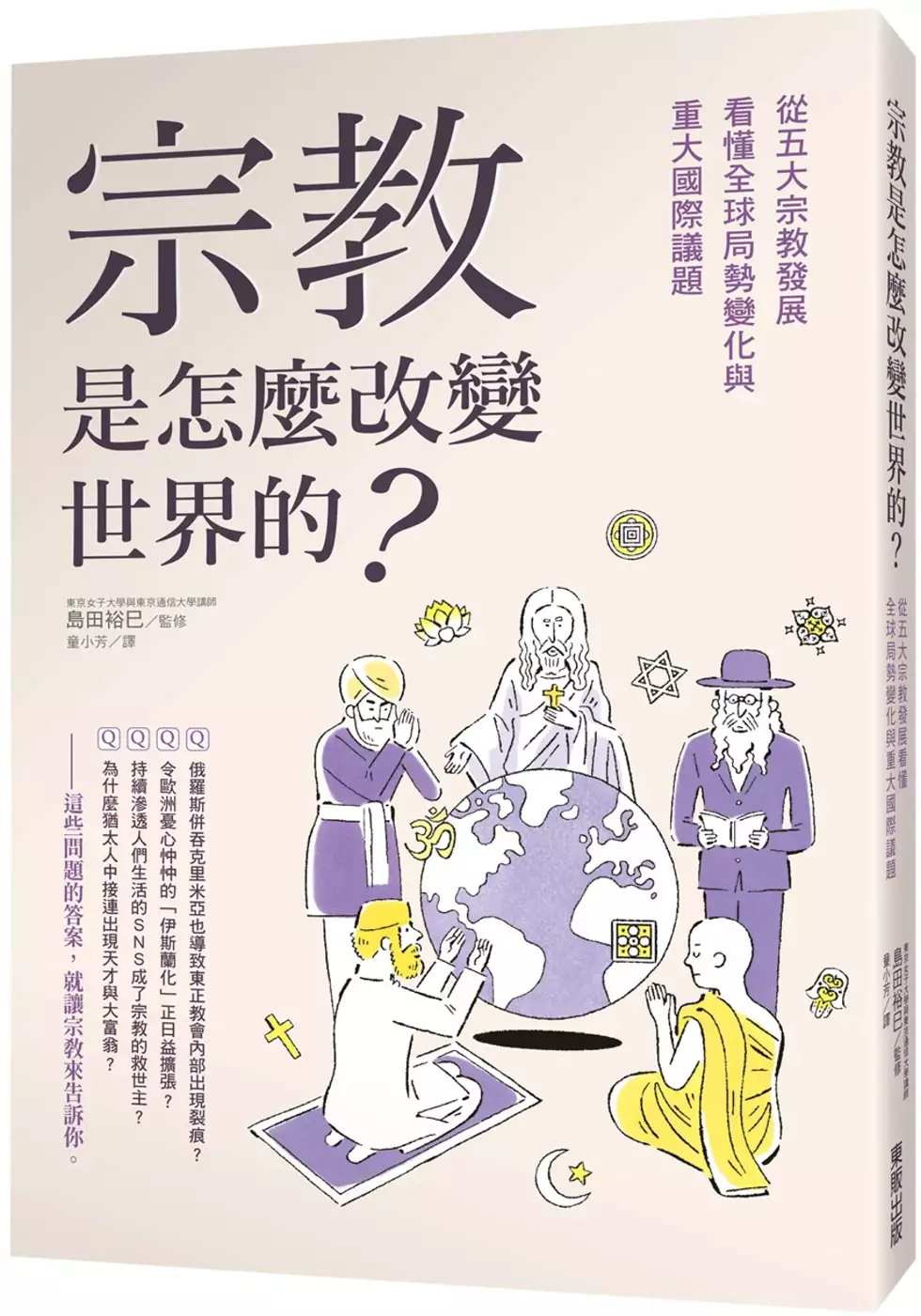

宗教是怎麼改變世界的?:從五大宗教發展看懂全球局勢變化與重大國際議題

為了解決blm中文 的問題,作者島田裕巳 這樣論述:

★俄羅斯併吞克里米亞也導致東正教會內部出現裂痕? ★持續滲透人們生活的SNS成了宗教的救世主? ★為什麼猶太人中接連出現天才與大富翁? ★新冠肺炎疫情會加速「宗教消失滅亡」? ──這些問題的答案,就讓宗教來告訴你。 從政治衝突、經濟發展到社會變遷, 全球公民掌握國際脈動的必備素養! 我們現今所看到的世界局勢,究竟是如何發展演變而成的?大眾媒體所報導的國際新聞,背後究竟代表著什麼涵義?其實全球化社會的一切都能透過宗教來理解,因為世界是繞著宗教運轉的。 究竟什麼是宗教呢?其實宗教可以說是人們的一種「生活型態」,與「經濟」的關係更是密不可分,甚至還能

成為一種統治國家的方便「手段」。攤開世界史來看,許多戰爭衝突、發展的演變都是因為宗教而起。 本書以全彩圖解的方式介紹基督教、猶太教、印度教、伊斯蘭教與佛教五大宗教,包括各宗教的起源、中心思想、禮儀規範等等,了解各宗教的基礎之後,便能以更全面與更客觀的角度,去看待實際發生在政治、經濟、社會等各方面的國際問題。對宗教有了進一步的認識之後,看世界的角度也會跟著不同。 本書特色 ★全彩圖解說明,複雜知識化繁為簡 將知識圖像化,透過生動活潑的插畫與一目了然的圖表,以視覺化方式呈現抽象的宗教概念與複雜的歷史,一看就懂且容易記憶! ★結合時事話題,拓展國際觀與視野 川普在

美國總統大選中落敗的原因、美國與伊朗持續對立的關係、令歐洲憂心忡忡的伊斯蘭化正日益擴張等等,從宗教的角度帶你看清國際大小事,瞬間掌握世界局勢! ★額外補充知識,人文素養的入門書 以清晰架構介紹五大宗教,替你理出最通順的發展脈絡,從根本了解宗教與世界演變的關係,透過這些課本上沒教的知識快速補充你的人文素養,有助擴大思考的格局!

新時代心理戰思想:策略與對策

為了解決blm中文 的問題,作者張光瀚 這樣論述:

兩岸正面臨前所未有的戰爭風險,國內並同時出現「心防鬆懈」、「資訊氾濫」、「梗圖蔓延」等三大危機,在面臨中共各種軟硬兼施的心理戰攻勢作為之下,為確保台灣兩千三百萬人的身家生命安全,應予以提出相對應的對策。本論文以研究心理戰的變革為目的,運用以網路為主的國際經典心理戰案例來進行探討,區分第一、二章相關理論與傳統心理戰之分析、第三章「IS心理戰」(恐怖主義vs.反恐怖主義)、第四章「香港反送中社運心理戰」(港府及北京當局vs.香港泛民主派)及第五章「兩岸心理戰」(中共vs.台灣)等三個重大案例為研究對象,第六章「新時代心理戰」,談討箇中心理戰的特點與影響,更進一步研提因應網際網路及社群媒體所帶來的

新的心理戰變革。研究發現計「恐怖主義與反恐心理戰對抗模式」、「香港反送中心理戰對抗模式」、「兩岸心理戰對抗模式」、「衝突是因於誤解或利益,而心理戰是必爭工具及利器」、「社群媒體成為宣傳機器,也成為另類的洗腦武器」及「新時代心理戰,也就是『社群媒體攻防戰』」等六項:研究建議計「善用新時代心理戰,緩解兩岸緊張關係」、「從香港看台灣,警訊正在發生」及「台灣心理戰人才,急需增添新血」等三項。

想知道blm中文更多一定要看下面主題

blm中文的網路口碑排行榜

-

#1.s-blm中文是什么意思

s-blm的中文意思:双层类脂膜…,查阅s-blm的详细中文翻译、例句、发音和用法等。 於 www.ichacha.net -

#2.Oregon Department of Forestry : Restrictions & closures : Fire

Afrikaans; Amharic; Arabic / اللغة العربية; Chinese (Simplified) / 简体中文; Chinese (Traditional) / 繁體中文; English; French; Hindi; Hmong / Lus Hmoob ... 於 www.oregon.gov -

#3.SPARE PART/CIB/BLM/FSF/380-480V/530A

6SL3353-6TE35-3BA3 SPARE PART/CIB/BLM/FSF/380-480V/530A ****备件**** SINAMICS S 替换件控制接口板用于3AC 380-480V,50/60Hz,530A 基础电源 ... 中文; English. 於 support.industry.siemens.com -

#4.佛洛伊德:香港響應全球反種族歧視抗議,「白人特權」受關注

BBC中文訪問了參與現場示威,來自不同族群國籍背景的示威民眾, ... 美國駐香港領事館外抗爭,呼喊著這些口號,聲援「Black Lives Matter」運動。 於 www.bbc.com -

#5.[中英版參考資料] Understanding 'Black Lives Matter': Chinese ...

[中英版參考資料] Understanding 'Black Lives Matter': Chinese ... [Master Database] Black Lives Matter 小補帖(h/t Jocelyn Yang) | 中文資源| ... 於 www.taiwaneseamerican.org -

#6.2020年的抗議運動教會了我們什麼

喬治·弗洛伊德於2020年5月25日在明尼阿波利斯被警察羈押期間的悲慘死亡,引發了美國歷史上規模最大的社會運動之一。它重燃了Black Lives Matter(黑人的命 ... 於 cn.nytimes.com -

#7.悉尼BLM集会开始前被警方驱散多人被捕 - SBS

悉尼的“珍视黑人生命(Black Lives Matter)”集会在开始前被警方叫停,并有多人被逮捕。 ... 如何订阅SBS中文的newsletter? 於 www.sbs.com.au -

#8.BLM GROUP - 领英(中国)

BLM GROUP sets itself up as a global partner for the whole tube processing, from laser cutting to cold saw, bending, end-forming, measurement, ... 於 cn.linkedin.com -

#9.blm, 人, 人權, 公平正義, 危機, 哀思, 基於文本, 抗議, 標誌, 模糊 ...

... 提供的高品質免費圖庫相片!這只是blm, 人& 人權的部分精美免費圖庫相片. ... 免費blm, 人權, 公平正義的免費圖庫相片圖庫相片 ... 選擇語言: 繁體中文. English. 於 www.pexels.com -

#10.BLM 蛋白

您还需要查找其他产品吗? ... You are here: ... antibodies-online Inc. ... Rockland Immunochemicals, Inc. 中文 美国. 於 www.antibodies-online.cn -

#11.Splashtop #BLM声明- Mark Lee,代表Splashtop 團隊

繁體中文. 語言. English; Deutsch; Español; Français; Italiano; Nederlands; Português; 简体中文; 繁體中文; 日本語. 於 www.splashtop.com -

#12.BLM Global Network - Google Play 應用程式

加入運動,爭取自由,解放和正義!我們新的移動應用程序將為您提供最新的更新,資源和採取行動的機會。幫助我們建立地方力量,並干預國家和民警對黑人 ... 於 play.google.com -

#13.BLM與種族資本主義:半世紀以來的美國黑人抗爭 - 關鍵評論網

最新文章 · BBC News 中文; 政治與政策 ... 「黑人的命也是命」(Black Lives Matter,簡稱BLM)這場運動,不僅僅源自於黑人在美國社會的壓迫處境, ... 於 www.thenewslens.com -

#14.種族主義的零容忍政策 - Uber

2020 年夏天「Black Lives Matter」抗議活動期間,我們聲援黑人社群,並承諾不僅要支持平等,更要成為一間積極反對種族歧視的公司。我們的目標是確保所有人都能在現實生活 ... 於 www.uber.com -

#15.美國非裔平權運動BLM 背後有親中組織資金- 國際 - 自由時報

... 常見非裔權益運動組織「黑人的命也是命」(Black Lives Matter),「華盛頓時報」16日報導 ... 用中文說「那個」激怒黑人學生美南加大教授被停職. 於 news.ltn.com.tw -

#16.1-1 覆晶接合技術(Flip Chip)

由於銲錫只會潤濕(wet)在此BLM 金屬上,故第一次迴銲後,其. 形狀如圖1-6(3)所示,變成一個凸塊(Bump)。最後,如圖1-6(4)將此凸. 塊晶片翻轉向下與陶瓷基板對準、 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#17.Black Lives Matter_百度百科

“Black Lives Matter”,缩写为“BLM” ,黑人人权运动 ,意为“黑人的命也是命” [3-4] 。 在美国文化中,反对“Black Lives Matter”的口号是“All Lives Matter”,字面意思是“ ... 於 baike.baidu.com -

#18.黑人的命也是命BLM - 風傳媒

美國警察的訓練與其他國家有何不同 · BBC News 中文 2021-05-21 11:10. 於 www.storm.mg -

#19.黑人的命也是命? - 亞洲週刊

美國反警暴和反種族歧視運動的戰鬥口號(rallying cry)是「Black Lives Matter」,香港無線電視(TVB)新聞譯作「黑人的命也是命」。這不但聽起來笨拙和不順,更擅自 ... 於 www.yzzk.com -

#20.香港的社會運動必須與Black Lives Matter站在一起

然而,儘管香港人也同樣是警察暴力的受害者,一些香港人卻拒絕與「黑命攸關」(Black Lives Matter) 運動站在一起。 美國黑人所面臨的壓迫有著自身的 ... 於 lausancollective.com -

#21.blm 的中文翻譯 - 英漢字典

BLM Bayerische Landeszentrale fuer neue Medien (org.) ... 線上英漢字典/中文拼音/計算機 · Chinese-English Dictionary / Calculator. 共發現1 筆關於[blm] 的 ... 於 cdict.net -

#22.美國騷亂:BLM & ANTIFA是什麼組織? - 夏小強的世界

... 把他壓迫到他都不知道自己被壓迫了。」於是,反對BLM,就是反黑人,就是白人至上,就是種族主義。 ... Black Lives Matter,中文名「黑命貴」。 於 www.xiaxiaoqiang.net -

#23.Black Lives Matter - 維基百科,自由的百科全書

Black Lives Matter (縮寫:BLM),可譯作黑人的命也是命、黑人的命很重要、黑人性命攸關(或黑命攸關)、黑人生命也珍貴(黑命貴),是一個抗議針對黑人的暴力 ... 於 zh.wikipedia.org -

#24.「Black Lives Matter」是什麼? - 西華報Seattle Chinese Post

美國非裔男子喬治.弗洛伊德(George Floyd)遭白人警察「跪殺」致死,導致美國各地的示威活動風起雲湧,示威者舉著「Black Lives Matter(黑人生命至關 ... 於 seattlechinesepost.com -

#25.影/學「佛洛伊德事件」相關英文詞彙BLM、警暴執法、種族歧視

近期,非裔美國人George Floyd 遭警方暴力執法而致死的事件迅速引發各界不滿,種族歧視成了熱門議題。這支影片以畫面全黑的方式拍攝,希望藉此分享 ... 於 udn.com -

#26.背光產品 - 云光科技

背光模組(Backlight Module, BLM)為薄膜電晶體顯示器(TFT-LCD)之關鍵零件,由於TFT-LCD為非自發光之顯示器,必須透過背光模組提供均勻、高亮度光源使TFT-LCD達到顯示 ... 於 www.epoch-optic.com -

#27.“贵”与“跪” ——被误读的Black Lives Matter运动及文化革命

Black Lives Matter 运动走向新的高度,并且冲出美国,走向世界。 但这场运动在中文世界,却被很多人翻译成“黑命贵”,甚至还有人把它称作“黑命最贵”。 於 matters.news -

#28.BLM|铁氧体磁珠/阻抗型滤波器|静噪元件/EMI静噪滤波器|产品搜索

可以使用的用途 停产日 阻抗(at 100MHz) 阻抗(at 900MHz) 阻抗(at 目标频率) ▽. △ ▽. △ ▽. △ ▽. △ 汽车,汽车,民用设备,医疗设备 120Ω 汽车,汽车,民用设备,医疗设备 120Ω 於 www.murata.com -

#29.BLM API - Automation Anywhere Documentation

English简体中文/S. Chinese繁體中文/T. ChineseDeutsch/GermanEspañol ... BLM API. Share. Share to emailCopy topic URL. Download as PDF. 於 docs.automationanywhere.com -

#30.Kanye West 操刀Yeezy 最新系列「White Lives Matter」上衣再 ...

... 卻引起各方論戰,不僅如此,Kanye West 先前還在Instagram 發佈動態稱「Black Lives Matter」運動是一場「騙局」,更加深人們與他想法間的芥蒂。 於 hypebeast.com -

#31.佛洛伊德案兩週年紀念日加媒:BLM抗議者上街焚燒美國旗

2020 年5 月25 日,美國非洲裔男子弗洛伊德(George Floyd)遭白人警察跪壓頸部死亡,因此產生「黑人的命也是命」(Black Lives Matter, BLM)的人權 ... 於 newtalk.tw -

#32.BLM | 亚德诺半导体

ADI 隐私偏好中心 ... 我们使用Cookie 以允许我们网站的正常工作、个性化设计内容和广告、提供社交媒体功能并分析流量。我们还同社交媒体、广告和分析合作伙伴分享有关您使用 ... 於 www.analog.com -

#33.勞特布龍嫩Bergbahn Lauterbrunnen - Mürren的圖片

勞特布龍嫩Bergbahn Lauterbrunnen - Mürren圖片:Transport de Lauternrunnen à Mürren (BLM). Train depuis la station intermédiaire de Grütschalp jusqu'à Mürren ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#34.“所有人的命都是命” 前言 - 雪球

这几天朋友问,投资美股是否要考虑BLM(Black Lives Matter)运动的影响。我的观点是,如果仅仅是目前的规模,不需要考虑BLM。光看媒体(特别上中文媒体)暴力、血腥的 ... 於 xueqiu.com -

#35.Search results for 中文色情-【㊙️免费hhu2.xyz㊙️】

... for 中文色情-【㊙️免费hhu2.xyz㊙️】-中文色情x3sgzky7a中文色情45lzku中文色情18k6zxyw-【㊙️推荐hhu1·xyz㊙️】-中文色情d35u8lz中文色情qp546an0e.blm. 於 www.noahsark.bm -

#36.加入我们 - BLM Group

BLM 集团是一家已有60多年历史,在全球范围内设计、制造和出口高技术和创新的公司。 从起源于本地发展到今天的全球规模,我们始终以绝对的决心和自豪在世界机床领域中追求 ... 於 www.blmgroup.com -

#37.“争取堕胎权”游行被抹黑:如法炮制污名化BLM的套路!

并且极大程度地将局部发生的冲突和骚乱描述成“全国性”,甚至只片面地报道这种冲突。可以说此类说辞几乎全面扭曲了BLM运动在中文媒体的“印象”——提到BLM, ... 於 www.justicepatch.org -

#38.BLM中文(繁體)翻譯:劍橋詞典

BLM 翻譯:「黑人的命也是命」運動(「Black Lives Matter」的縮寫)。了解更多。 於 dictionary.cambridge.org -

#39.【黑人平權】Marvel超級英雄都撐#BLM 紋上令人不得喘息的字句

#BLM(Black Lives Matter,黑人的命也是命)對抗警暴運動席捲全球,人們長久對公共系統與政策累積的不滿,一次過大爆發出來。事件始於明尼蘇達州明尼 ... 於 www.hk01.com -

#40.什麼是BLW?讓嬰兒主導選擇食物的利與弊 - 親子天下

近來國外有一種副食品主張BLW,一反家長用湯匙餵食物泥的傳統,主張讓寶寶自己去抓任何食物咬、吸、舔,這種作法是好是壞? 於 www.parenting.com.tw -

#41.我们如何证明全球最大的Black Lives Matter 专页是伪造的?

2017年夏秋季,随着世界开始了解俄罗斯如何广泛使用社交媒体影响美国选民,我们也清楚地发现,非裔美国人和Black Lives Matter 运动(黑人的命也是 ... 於 cn.gijn.org -

#42.BLM是什麽意思? - BLM的全稱| 在線英文縮略詞查詢

你在尋找BLM的含義嗎? 在下圖中,您可以看到BLM的主要定義。 如果需要,您還可以下載要打印的圖像文件,或者您可以通過Facebook,Twitter,Pinterest,Google等與您的 ... 於 www.abbreviationfinder.org -

#43.BattPro Olympus BLM-5 USB充電器

BattPro Olympus BLM-5 USB充電器 ... 0 評價 • 如果您對本商品有什麼問題或經驗,請在此留下您的意見和建議! 於 battpro.com.hk -

#44.世界人權報告2021 世界人權報告: 澳洲| Human Rights Watch

澳洲是一個充滿活力的多元文化民主國家,政治體制穩健。然而在2020年,全球「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動將第一民族在澳洲身處的嚴重劣勢地位重新 ... 於 www.hrw.org -

#45.【未普評論】看BLM,微信世界不可信也!

只是這個中文微信世界有些奇怪。一些關於反種族主義的理性文章,一出現就被刪掉,而它們跟以往被迅速刪除的涉及國內政治的文章,毫不搭嘎。 於 www.rfa.org -

#46.BLM - 福音联盟

福音联盟的存在是为了装备下一代信徒,牧师和教会领袖,以塑造围绕福音的生活和事工。 了解更多. 内容许可授权 奉献. 版权所有© 福音联盟中文版保留所有权利. 於 www.tgcchinese.org -

#47.YG电竞下载zx46zx46-【网tm868。com】-M5彩票登陆d8htyl ...

使用Reverso Context: ,在中文-英语情境中翻译"只能放一个关键词澳门百乐门BLM-【网tm868点com】-YG电竞下载zx46zx46-【网tm868。com】-M5彩票登陆d8htyl" 於 context.reverso.net -

#48.卡一卡二中文无线乱码✅️ 188kk.cc ... - Wellcome Collection

We couldn't find anything that matched 卡一卡二中文无线乱码✅️ ... 中文无线乱码rfhc ✅️188kk.cc⬅️po5卡一卡二中文无线乱码 rfhc卡一卡二中文无线乱码.blm. 於 wellcomecollection.org -

#49.Black Lives Matter (BLM) |你知道在美國有黑人的23種死法嗎?

SHOW你知# BLM #Wearehere你知道在美國有黑人的23種死法嗎?Alicia Keys提出了一個「我們在這裡」(We Are Here Movement),挺身而出為美國黑人發聲。 於 www.youtube.com -

#50.BLM 释义| 柯林斯英语词典

BLM 释义: Black Lives Matter : a movement that campaigns against racially motivated violence and... | 意思、发音、翻译及示例. 於 www.collinsdictionary.com -

#51.FEB MAR ONLINE BLM - HSHK

繁體中文. English; 繁體中文. 搜尋 登入 · 0 購物車 · 首頁 · 產品. Oral Care Products. 所有牙科產品 · 麻醉產品 · 咬合用品 · 車針打磨及拋光 · 黏合劑及墊底材料 ... 於 www.henryschein.com.hk -

#52.马友友大提琴+Giddens班卓琴深情支持BLM - 班卓中文网

马友友大提琴+Giddens班卓琴深情支持BLM. 发布日期:2020-06-24. 文:班卓中文网. 转载请注明出处www.banjochina.com. Thumbplayer Poster Plugin Image. 重新播放. 於 www.banjochina.com -

#53.kok blm tidur的繁體中文翻譯 - 印尼文翻譯

kok blm tidur. kok blm tidur. 13/5000. 偵測語言, 世界語, 中文, 丹麥文, 亞塞拜然文, 亞美尼亞文, 伊博文, 俄文, 保加利亞文, 信德文, 優魯巴文, 克林貢語 ... 於 zhcnt66.ilovetranslation.com -

#54.Search Results for “一行一标题.blm” - 南方的社會學

電話:886-7-5252-000#5651 傳真:886-7-5257-065 地址:80424高雄市鼓山區蓮海路70號(社會系) E-Mail:[email protected] · 中文(台灣) · FB. 於 twsouthernsoc.nsysu.edu.tw -

#55.「#BLM 會不會太過頭了?」輿論主流下,為何亞裔族群中 ...

美國近來持續延燒的當紅議題,除了疫情以外,就是#BLM (Black Lives Matter)了。由於警察再次對非裔人士執法過當,人們紛紛上街頭抗爭,雖然第一個 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#56.BLM!公視播出美國黑人權益紀錄片邀范琪斐討論種族歧視

劉文說明,BLM(Black Lives Matter)中文翻譯成「黑人的命也是命」,這個運動的發展來自長期以來黑人在美國社會中遇到的各種壓抑,並認為當中的種族貧富 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#57.077-3580-7333 · 海外航空拨打:0086-18-9764-46850

Search Results · ASEAN-Thailand Secretariat · Follow us. 於 asean2019.go.th -

#58.19455 張Blm 圖片、庫存照片和向量圖 - Shutterstock

共有19,455 張符合「blm」搜尋條件的免版稅庫存照片、向量圖和插圖。 觀看「blm」庫存短片. Black Lives Matter Hand Symbol. Vector Illustration 庫存向量圖. 於 www.shutterstock.com -

#59.BLM翻譯及用法- 英漢詞典 - 漢語網

BLM中文 的意思、翻譯及用法:abbr. (美國內政部)土地管理局(Bureau of Land Management);雙層脂膜(Bilayer Lipid Membranes)。英漢詞典提供【BLM】的詳盡中文 ... 於 www.chinesewords.org -

#60.BLM | 新唐人中文電視台在線

上週四(12月23日)晚,「黑命貴」(Black Lives Matter,BLM)洛杉磯(LA)分... 402天前. 【名家專欄】反擊中共虛假宣傳的絕佳方式. 於 www.ntdtv.com -

#61.黑人的命也是命:抗议以来美国发生的10个变化 - 国际特赦组织

SYDNEY, AUSTRALIA – JUNE 02: Protestors chant and bend down on their knees in Martin Place during a 'Black Lives Matter' rally on June 02, ... 於 zh.amnesty.org -

#62.業務領先模型 - MBA智库百科

業務領先模型(Business Leadership Model; BLM)業務領先模型是指是一個完整的戰略規劃 ... 全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,464个条目. 於 wiki.mbalib.com -

#63.工作與任務 - BLM台灣人居環境全生命週期管理學會

5.辦理符合成立宗旨之相關工作升競爭力. 下載ISO19650中文標準. 19650-1:2018中文標準 · 19650-2:2018中文標準. 本頁資料擷取自 bsi英國標準協會官網. 於 www.blm.org.tw -

#64.革命歷史:美國黑豹黨55週年紀念——對於今天的教訓

在歷史性的密蘇里州佛格遜抗議活動後僅僅兩年,黑人的命也是命(Black Lives Matter,BLM)運動已經對美國政治產生了深刻而廣泛的影響。2016年,碧昂絲( ... 於 chinaworker.info -

#65.BLM (Boundary Layer Mesh) - Moldex3D

BLM (Boundary Layer Mesh). 邊界層網格(Boundary Layer Mesh, BLM)非常適用於射出成型模流分析的網格技術。在Moldex3D中可以使用BLM產生器進行實體網格的建立,而其 ... 於 ch.moldex3d.com -

#66.Black Lives Matter BLM 橢圓形貼紙(10) : 汽車 - Amazon.com

Amazon.com: Black Lives Matter BLM 橢圓形貼紙(10) : 汽車. ... 繁體中文; English. 提供翻譯服務。 查看English問與答的繁體中文翻譯版本。 於 www.amazon.com -

#67.俄罗斯资助的恶意信息和“黑人的命也是命” 运动| 国际记者网络

作者 Anna Romandash. Jul 16, 2020 发表在对抗错误与失实信息. BLM protests ... 於 ijnet.org -

#68.0086-18-9764-46850 · 海外航空拨打:07-7358-07333 · 服务 ...

守信用.blm. No results found for 海南航空中文客服电话号码国内航空拨打:0086-18-9764-46850 · 海外航空拨打:07-7358-07333 · 服务时间:7×24 · 服务内容:网订 ... 於 www.biolabanalisi.it -

#69.BLM | pourquoi 報呱

... 月10 日踢爆美國種族議題「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動的共同 ... 社會文化團體、中國僑民組織、中文媒體、中文社交媒體App(如微信、抖音等)。 於 www.pourquoi.tw -

#70.Blooms Syndrome蛋白Blm抗体(ab476)| Abcam中文官网 - 试剂盒

His-tagged 376 amino acid C-terminal of human blm fusion protein. 阳性对照. HeLa nuclear extract. 常规说明. The Life Science industry has been in ... 於 www.abcam.cn -

#71.时尚和美容品牌携手支持BLM 运动- Thred 网站

在世界各地警察暴行抗议之后,这些时尚和美容品牌声援Black Lives Matter。 於 thred.com -

#72.Black lives matter 中文意思是? - 全民學英文

Black Lives Matter(縮寫:BLM),中文意思為「黑人的命也是命」,是一個國際維權運動的口號或活動,起源於非裔美國人社區,抗議針對黑人的暴力和種族 ... 於 tw.englisher.info -

#73.Michael Anti on Twitter: "关于Black Lives Matter,目前中文 ...

关于Black Lives Matter,目前中文维基中文翻译第一个、纽约时报中文版、BBC中文版都采用“黑人的命也是命”。这比什么”黑命贵“好太多了。 於 twitter.com -

#74.输入Black Lives Matter或BLM,就会出现举拳头的Emoji哦!...

Zing Gadget 中文版 ... Garmin Instinct Crossover Solar无论是在运动记录还是健康检测这一块,它的表现真的很亮眼!蛮推荐入手的! 於 m.facebook.com -

#75.YZY第九季大秀,Kanye 想告訴你:Black Lives Matter 就是場 ...

BLM 的初衷,是為了反抗種族主義與反對黑人暴力。而該標語在2020年五月因佛洛伊德事件的討論度來到高峰,當時黑人民眾喬治佛洛伊德被 ... 於 www.heavenraven.com -

#76.Black Lives Matter 延燒全美,多益必考的3個政治運動單字

Black Lives Matter 運動蔓延全美,影響所及連Google、IBM和可口可樂等企業也透過不再使用「Blacklist」一詞、停止開發人臉辨識技術和不在社群媒體上 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#77.也被稱為「黑命貴」,是一場國際維權運動,起源於非裔美國人 ...

jc0615meme. 【 】Black Lives Matter(縮寫:BLM),意為「黑人的命也是命」或「黑人的命很重要」,也被稱為「黑命貴」,是一場國際維權運動,起源於非裔美國人 ... 於 www.instagram.com -

#78.受壓迫者的反抗與團結 黑命關天(BLM)的省思 - 思想坦克

BLM 認為美國的種族歧視長年存在,大眾應正視黑人權利和生命遭到貶抑的不幸 ... 是否要支持黑命關天運動、產生了劇烈的辯論,《紐約時報》中文網稱此 ... 於 voicettank.org -

#79.在App Store 上的「Active Eye | BLM GROUP」 - Apple

需要macOS 11.0(或以上版本)以及配備Apple M1(或以上版本)晶片的Mac。 語言. 俄文, 土耳其文, 德文, 日語, 法文, 波蘭文, 簡體中文, 義大利文 ... 於 apps.apple.com -

#80.BLM的中文解释和发音- 词典 - 德语助手

『德语助手』为您提供BLM的用法讲解,告诉您准确全面的BLM的中文意思,BLM的读音,BLM的同义词,BLM的反义词,BLM的例句。 於 www.godic.net -

#81.MRN 复合物和拓扑异构酶IIIa–RMI1/2 同步DNA 切除运动蛋白

BLM partners with TOP3A–RMI1/2 to form the BTRR ... We determined that TOP3A–RMI1/2 aids BLM in initiating DNA unwinding, ... 中文翻译: ... 於 newsletter.x-mol.com -

#82.FA0351 BLM FISH Probe - 瑞柏生物科技股份有限公司

型號:FA0351. 中文名稱:BLM FISH Probe. 英文名稱:BLM FISH Probe. 包裝單位:200 uL. 廠牌:Abnova Corporation. 售價:與我們聯絡. 產品說明:相關網頁 ... 於 www.rainbowbiotech.com.tw -

#83.BLM - 色影无忌_中文影像生活门户

色影无忌是中文影像生活门户,发布最及时的影像和摄影行业动态新闻和权威的器材评测和产品资讯,提供高质量的摄影作品发布,摄影技巧交流与分享 ... "BLM" 的相关内容. 於 vision.xitek.com -

#84.何清漣:美國文革-BLM背後的馬克思主義幽靈 - 上報Up Media

BLM (中文譯為「黑命貴」)在歐巴馬執政時期就在美國公開活動。 ... 當此革命形勢大好之際,前一向對BLM(Black Lives Matter)歡呼叫好的主流媒體, ... 於 www.upmedia.mg -

#85.探討WRN和BLM在BMVC4所誘導之DNA損傷反應和老化機制中 ...

詳目顯示 ; 碩士 · 國立臺灣大學 · 生物化學暨分子生物學研究所 · 2015 · 中文. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#86.Laptop Keyboard BLM - ChiconyPower

Sustainability · Investor · NEWS · Career · Contact · EN · 中文 · LED Backlight · Automotive Lighting · overview · LED Backlight Laptop Keyboard BLM. 於 www.chiconypower.com -

#87.新地在线2021中文字幕【gc439.com ... - The Economic Times

新地在线2021中文字幕【gc439.com】新地在线2021中文字幕【gc439.com】小明看看【gc439.com】小明看看【gc439.com】.blm Latest Breaking News, Pictures, Videos, ... 於 economictimes.indiatimes.com -

#88.Solenoid operated valves, VDHT BLM 4 3/4-3/4 NC, Industrial

文档 ; 文件名称 ; 安装指南, 简体中文, 英文, CETOP 3 Directional Control Valve VDHT 30 EC 2/2. AN38272731572001-000101 181 KB ; 数据表, 简体中文, 英文, Solenoid ... 於 store.danfoss.com -

#89.GLP 系统模块| 雅培核心实验室 - Core Laboratory

批量装载模块(BLM). 用于将非样本架式样本批量装载至实验室自动化系统中。 支持全自动装载密封样本,且无需样本架,以此改进实验室工作流程。 BLM 模块GLP 系统图片 ... 於 www.corelaboratory.abbott -

#90.BLM - FT中文网

明尼阿波里斯布鲁克林中心警察局局长称,涉事警察原本打算使用泰瑟枪,结果误拔了手枪。 2021年4月12日. 医疗专家:乔治•弗洛伊德死于“缺氧”. 於 www.ftchinese.com -

#91.为什么说黑人运动搞不垮美国,却可能搞坏英语? - 知乎专栏

BLM. 当前席卷美国全国的黑人运动有个名字,叫Black Lives Matter。 很多中文媒体把它翻译为“黑命贵”。这是一个带有极强偏见的误译。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#92.Search Results for "亿万国际中文官网✔️..."

home \ search. Search Results for "亿万国际中文官网✔️..." Page Results for "亿万国际中文官网✔️..." No pages matching your search criteria were found ... 於 www.cityofspartanburg.org -

#93.BLM helicase facilitates Mus81 endonuclease activity ... - 期刊界

北京勤云科技发展有限公司旗下网站最专业的期刊搜索引擎国内最大的二次文献数据库期刊界OA 免费获取文献All Journals 搜尽天下杂志传播学术成功. 於 cnjournals.com -

#94.Clyde & Co

Global▾. Global; Africa; Americas; Asia Pacific; Middle East; UK & Europe. 中文, English, Français. English▾. 中文; English; Français. 於 www.clydeco.com