42吋電視距離的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦安德列雅・沃爾芙寫的 博物學家的自然創世紀:亞歷山大・馮・洪堡德用旅行與科學丈量世界,重新定義自然 和小野,張大魯的 在每一個可以改變歷史的時刻都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【大尺寸電視採購特輯】想買60 吋電視,先算算你家客廳夠 ...也說明:電視 尺寸除了必須視居家空間大小,及與沙發的距離來挑選,醫師也特別提醒 ... 國內液晶電視市場比去年成長5~10 %,以32 吋、42 吋為銷售主力,各佔3 ...

這兩本書分別來自果力文化 和有鹿文化所出版 。

國立陽明交通大學 光電科技學程 鄭協昌所指導 吳炯廷的 輕薄直下式LED背光模組之研究 (2020),提出42吋電視距離關鍵因素是什麼,來自於輕薄、直下式LED背光模組。

而第二篇論文國立交通大學 電機學院電子與光電學程 劉柏村所指導 林鈺凱的 高像素密度主動式矩陣有機發光二極體顯示器於虛擬實境之像素補償電路 (2019),提出因為有 有機發光二極體顯示器、像素補償電路、高像素密度、虛擬實境的重點而找出了 42吋電視距離的解答。

最後網站電視機的觀看距離與電視機尺寸有什麼聯繫 - Rachelay則補充:畫面尺寸推薦觀看距離26 吋3.3 呎– 6.5 呎(1.0 米– 2.0 米) 30 吋3.8 呎– 7.6 呎(1.2 米– 2.3 米) 34 吋4.3 呎– 8.5 呎(1.3 米– 2.6 米) 42 吋5.3 呎– 10.5 呎(1.6 米– ...

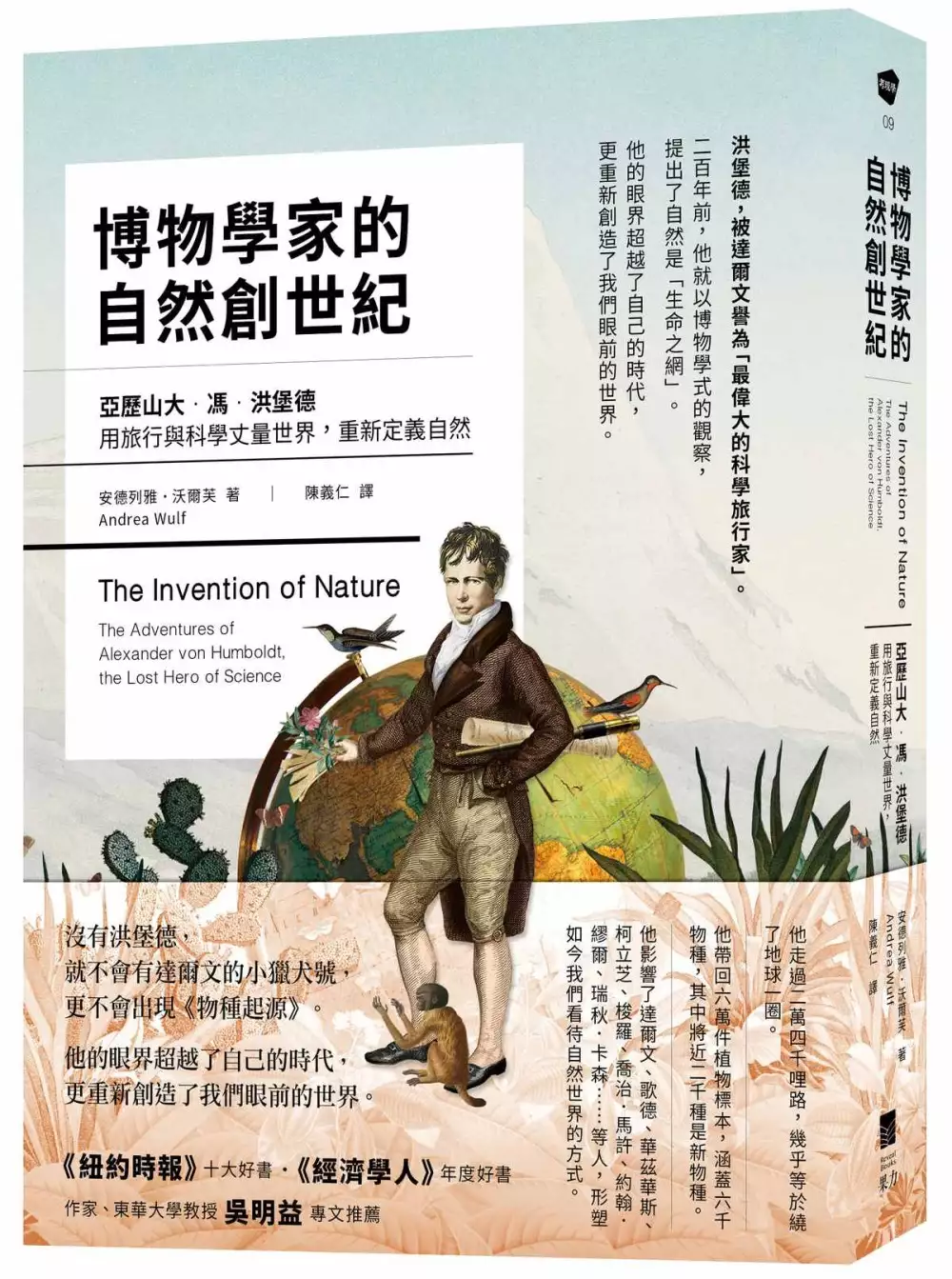

博物學家的自然創世紀:亞歷山大・馮・洪堡德用旅行與科學丈量世界,重新定義自然

為了解決42吋電視距離 的問題,作者安德列雅・沃爾芙 這樣論述:

洪堡德,被達爾文譽為「最偉大的科學旅行家」。 200年前,他就以博物學式的觀察, 提出了自然是「生命之網」。 他的眼界超越了自己的時代, 更重新創造了我們眼前的世界。 ──《紐約時報》十大好書、《經濟學人》年度好書 ──作家、東華大學華文系教授 吳明益 專文推薦 1799年,洪堡德帶著42件儀器,來到少有歐洲人踏足的地方。 他進入雨林,冒險探尋亞馬遜河的源頭; 他記錄葉子的形狀、溫度計的讀數與岩石的層次; 他像品酒師一樣,品嚐不同河流的河水; 他解剖電鰻、研究活火山的活動, 更察覺殖民者削減森林對環境造成的影響。 當他來到欽波拉索山頂,

他曾觀察過的一切,開始產生了連結: 庫馬納的某種樹木讓他想起義大利的松樹; 安地斯山的苔蘚讓他想起德意志北部森林的某個物種; 在瑞士、拉普蘭和安地斯山區,同樣都可以看到高山植物。 一切似乎都以某種方式彼此相連,萬物似乎已融為一體。 他走過24000哩路,幾乎等於繞了地球一圈, 帶回60000件植物標本,涵蓋6000物種,其中將近2000種是新物種。 這趟長達5年的旅程,改變他的生命與思維,讓他創造出許多科學發現的第一次, 影響了達爾文、歌德、華茲華斯、柯立芝、梭羅、約翰.繆爾、瑞秋.卡森⋯⋯等人, 形塑了如今我們看待自然世界的方式。 這是一位博物學家

的自然朝聖之旅、一部精采動人的科學發現史詩。 本書出版後已有二十多種語言版本,並獲得多種獎項: 柯斯達好書獎2015年最佳傳記 《紐約時報》十大好書 《經濟學人》年度好書 《出版人週刊》年度好書 《科克斯書評》年度好書 《洛杉磯時報》科學類好書 奧爾森自然寫作獎注目新書 達爾文說,要不是洪堡德,他不會登上小獵犬號,也不會構思出《物種起源》。 ──誰是亞歷山大.馮.洪堡德? ■他,是跨越學科藩籬的知識煉金術士: 在各種學門逐漸專精化的十八世紀,洪堡德以靈敏的頭腦、驚人的速度, 深入探索各個學科:物理學、語言學、考古學、動物學、植物學、礦物

學、地質學⋯⋯ 融合不同學科而培養出來的整體觀,成為他的特色,讓他擁有與眾不同的願景。 ■他,發現無數新物種,更有將近300種植物、超過100種動物以他命名: 在人們仍堅信世界為人們而創造的年代,他發明各種丈量世界的方法, 創造出許多科學發現的「第一次」: ──發明等溫線,繪製第一幅全球等溫線圖; ──發現地磁赤道,首創「磁暴」一詞; ──首先提出地球的植被帶與氣候帶的概念; ──率先透過圖解方式來研究洋流; ──首度提出森林能增加大氣溼度、有助水土保持。 這些創見,讓洪堡德成為地理學奠基者, 為近代氣象學、地球物理學、海洋學帶來劃時代的影響。

■他,首創自然是「生命之網」的概念,促成現代環保生態觀念的興起: 洪堡德將自然視為一個有機體,強調自然與人類文化的相互影響, 並且在近200年前就提出警告:「人類造成的禍害……擾亂了大自然的秩序」。 這些洞見,影響許多生態學家、環保人士及自然寫作者: ──梭羅藉由洪堡德的著作,解決如何身兼詩人和博物學者的兩難。 ──喬治.馬許說,洪堡德「最能宣揚自然」,因為他將世界理解為人類和自然交互作用。 ──約翰.繆爾說,「我非常渴望成為洪堡德那樣的人」。 ──瑞秋.卡森的《寂靜的春天》立基於洪堡德有關「互連性」的概念。 ──詹姆斯.洛夫洛克(James Loveloc

k)著名的蓋婭理論,也與洪堡德的見解相似。 此外,本書作者也提出令人信服的推論:正是洪堡德對環境生態的先進見解, 才有「美國國家公園之父」約翰.繆爾的環保觀,以及梭羅的《湖濱散記》。 ■他,豐富了十九世紀動人的心靈史: 洪堡德結合自然與藝術、事實與想像的思考方式, 啟發無數思想家、科學家、藝術家、文學家: ──達爾文說,洪堡德的敘述是「詩歌和科學的罕見結合」。 ──夏多布里昂認為,「你會相信自己正與他一同乘風破浪,和他一起迷失在森林深處」。 ──儒勒.凡爾納在寫作《超凡旅程》系列時,從洪堡德的敘述取材。 ──愛默生、華茲華斯、柯立芝等人都受洪堡德的自然觀影

響。 ■在博物學回歸的二十一世紀,重新認識洪堡德,找出人與自然的新平衡: 洪堡德關於自然的看法就像經過滲透作用般進入了人們的意識, 但這些想法背後的發明者反而消失了。 他雖然仍形塑著我們的思維,但在學界以外幾乎已被人遺忘。 他的著作塵封於圖書館,他的名字雖仍處處可見,但許多人已不知緣由。 二十一世紀是博物學重新回歸的時代,在環境、生態、文化面臨前所未有的巨大挑戰之際, 我們需要更多跨越智識、心靈、視野界限的博物學家。 此時此刻,重新認識洪堡德的生平與創見,理解他對世界的全觀式看法, 有助於找出人與自然的新平衡。 國際媒體好評 ・沃爾芙以紮實的考證

、出色的文字,生動描述洪堡德的探險旅程,讓我們對於這位生態預言家重新滿懷謝意。這本書同時也提醒我們洪堡德當年的先見之明:地球是一個相互影響的有機體,但人類充滿破壞的行為,將會為它帶來可怕的傷害。──《紐約時報》年度十大好書評論 ・在本書裡,洪堡德就像和我們處在同一個時代。他為人們帶來朝氣,他的一言一行,就像現今通曉多國語言的知識分子。他彷彿穿越兩百年時空,為這個世界的無知科學家與統治者帶來棒喝⋯⋯這本書有時讀來就像充滿刺激的探險小說⋯⋯閱讀《發明自然的人》,很難不受洪堡德的熱情感染。──納森尼爾・瑞契,《紐約時報》書評 ・洪堡德是十九世紀的愛因斯坦,而沃爾芙成功結合了他的傳記,以及

那個年代令人陶醉的歷史。──《科克斯評論》 ・一位大無畏探險家的旅程,帶來令人興奮的閱讀體驗⋯⋯沃爾芙為洪堡德的探險之旅注入丁丁的精神。──西蒙・溫德爾,《衛報》年度好書評論 ・在氣候變遷帶來全球性挑戰的此時此刻,洪堡德跨學科的思考方式更顯重要。──《經濟學人》年度好書評論 ・《發明自然的人》是一本巨著,既華麗又充滿冒險,生動活潑且做足了功課──它是地理的朝聖,也是心智的史詩。──理查.福爾摩斯(Richard Holmes), 《柯立芝》(Coleridge)、《漫遊年代》(The Age of Wonder)作者 ・藉由驚奇的植物歷史探險,以及精采的科學探索,我總是

任由自己隨著文中脈絡,走向令人難忘的旅程。──伊莉莎白.吉兒伯特(Elizabeth Gilbert),《享受吧!一個人的旅行》作者 ・這本考證嚴謹的細膩作品,不但是傳記,更集合了種種奇珍異事,讓我們愉快臥遊世界最險惡之境──從水氣氤氳的亞馬遜雨林,到哈薩克斯坦的冰封山巔。──吉爾斯・米爾頓,倫敦《週日郵報》 ・二次世界大戰後,洪堡德和許多德國作家、科學家都消失在人們的記憶斷層。本書試圖重建洪堡德的聲譽,成果卓著。──喬依・洛・迪科,倫敦《獨立報》 ・沃爾芙以充滿魔力的文字,重現了洪堡德複雜而耀眼的人格特質,以及他的著作的眼界。──強尼・烏格洛,《華爾街日報》 作者簡介

安德列雅・沃爾芙(Andrea Wulf) 出生於印度,年幼時搬到德國,目前住在英國。在英國皇家藝術學院受訓成為設計歷史學家。她的《現代園藝的創造者》(Brother Gardeners),榮獲美國園藝學會2010年最佳圖書獎,以及2008年山謬.強森獎。2011年春天出版的《國父與園丁》(Founding Gardeners)則榮登《紐約時報》暢銷榜。安德列雅的文章經常刊登於《衛報》、《金融時報》、《洛杉磯時報》、《華爾街日報》,以及《紐約時報》。她也常定期受邀上廣播與電視節目,如美國的全國公共廣播電台(NPR)及英國的BBC。官網:www.andreawulf.com 譯者簡介

陳義仁 台大財金系畢業,目前就讀師大翻譯所博士班。 【推薦序】 吳明益 【序曲】 遠遠超前自身時代的思想家 第一部 出發:「博物學式」思考的萌芽 1. 他陷入千百種限制與孤獨 2. 當想像力遇見自然:歌德與洪堡德 3. 戰火中啟程遠航 第二部 抵達拉丁美洲:新自然觀的醞釀與形塑 4. 巴倫西亞湖畔的思索 5. 亞諾斯平原和奧里諾科河

6. 穿過風雪與酷熱,越過安地斯山脈 7. 在欽波拉索山頂,他看見全然不同的世界 8. 政治與自然密不可分:傑佛遜與洪堡德 第三部 返鄉:整理觀點,分享知識 9. 歐洲:陌生的故鄉 10. 困在柏林,卻仍渴望冒險 11. 除了拿破崙,全巴黎都喜歡他 12. 當自然啟迪革命:玻利瓦與洪堡德 13. 來自倫敦浪漫主義的共鳴

14. 停滯不前,以及洪堡德式「離心病」 第四部 漣漪:在科學界掀起革命 15. 重返柏林:游牧博物學家的爆發 16. 俄羅斯:最後的遠征 17. 透過自然構想演化:達爾文與洪堡德 18. 兼納內外在世界的《宇宙》 19. 詩歌、科學與自然的交織:梭羅與洪堡德 第五部 嶄新的世界:他撒播的種子成長為各種新的科學 20. 大洪水以後最偉大的人

21. 敲響人與自然失衡的警鐘:馬許與洪堡德 22. 藝術、生態學及自然:恩斯特.海克爾與洪堡德 23. 與自然對話:約翰.繆爾與洪堡德 【尾聲】 二百年前的預言家,末代的博學之士 作者說明 關於洪堡德的著作 參考書目 地圖 洪堡德的美洲之旅(1799 ~ 1804) 洪堡德的委內瑞拉之旅(1800) 洪堡德的俄羅斯之旅(1829) 推薦序 猛烈的活動和探索帶來理解與新世界--關於《博物學家的自然創世紀》 吳明益 幾年前我讀

到德國小說家丹尼爾・凱曼(Daniel Kehlmann)一部雙線敘事的小說,寫的是兩個天才的故事,以及他們在時代裡的短暫相遇:一位是數學暨天文學家高斯(Johann Karl Friedrich Gauß),一位是博物學者兼地理學家洪堡德(Alexander von Humboldt)。 高斯在家中演算出各種數學的公式,發現天體的運行,並且證明了空間是曲面的;洪堡德則不斷移動,從壯麗卻仍未被舊世界所知的火山、大河,直到冰天雪地的俄國,藉由測量溫度、水文、地文等環境變化,提出了萬物變動的相關性。高斯內斂古怪很難與人相處,一緊張起來就背起質數;洪堡德則必須靠滿腔熱情接觸各色人種,到處請求指

引以便能到遠方的遠方。 小說讓兩條敘事線始終「互相關心」,高斯閱讀報導知道有個傻瓜遠征新安達魯西亞,洪堡德則透過傳言,知道有人算出了星星的軌跡。 這本小說的名字稱為《丈量世界》(Measuring the World),因為他們兩人以不同的方式「丈量世界」,也意味著「世界」並不是只有一種「丈量」方法。 我很早就對洪堡德深感興趣,因為從自然書寫的角度來看,無論是梭羅(H. D. Thoreau)或是李奧帕德(A. Leopold)的生態觀都深受洪堡德的影響;而從科學史的角度來看,洪堡德發明的等溫線圖、對植被分布的解釋、地殼變動的假說,以及認為生態系宛如一個生命體的觀察,一面挑戰了布豐

(Comte de Buffon),一面下啟了達爾文,並開啟了海克爾(Ernst Haeckel)現代生態學的源流。洪堡德可以說是一個在科學史上真正樞紐位置的人物,但隨著時間的過去,愈來愈多人淡忘了洪堡德。 因此,讀到這本《博物學家的自然創世紀》時,一頁一頁翻下去,讓我難忍心中的激動。 安德列雅・沃爾芙(Andrea Wulf)從洪堡德與歌德接觸時激盪出的知識火花開始寫起,到帶著氣壓計、溫度計、六分儀、地平儀、天空藍度計,決心和植物學家邦普蘭(Aimé Jacques Alexandre Bonpland)前往新西班牙、新格瑞那達、新巴塞隆納、新安達魯西亞探險,登上當時最高峰欽波拉索的

山頂。彷彿探險文學的筆觸裡,穿插著洪堡德的個人性格、命運,交往的人與彼時的政治局勢。特別精彩的是寫及他和三位影響世界政局的人物:美國開國元勳傑佛遜、拉丁美洲革命家玻利瓦,以及法國最具權勢的皇帝拿破崙之間的關係。 假若我們把科學與文學著作之間畫一道光譜,一端是嚴肅紮實的科學研究,另一端則是馳騁、放縱人類想像力的文學,自然書寫則位於較接近中間光譜的位置,它靠科學書寫的那一側是科學史,以及所有類型的科學普及讀物。科普書強調的是人創造、發現的「知識」的詮釋,科學史則啟蒙我們對「人」的重新發現。這世界原來有這類的科學家,原來他們是這樣發現事物的,原來有這樣的人! 在讀科學史的著作時,我們必得

進入某個特定的時空,摒除我們現在的科學視野,才能知道其人其事為什麼在科學史上具有「開啟了一道門」的位置。在洪堡德的時代,工業與醫學雖有長足進步,但演化概念尚未真正破土,電學與磁力學則方興未艾,至於對地球創生的思考,則分為「火成論」與「水成論」兩大系統。當時許多科學家已經肯定,地球的存在必定早於《聖經》,「水成論者」(Neptunist)相信水是主要力量,水中的礦物質結晶成岩石,從原始海洋累積成山脈、礦物和地層。「火成論者」(Vulcanist)則主張,地殼包覆著高溫的岩漿,山脈與陸地是火山爆發流出岩漿所形成的結果。這是為什麼洪堡德要到遠方攀登火山,調查各地溫度與環境之間的變動關係,觀察河流水文

,以及海洋沿岸流的緣故。洪堡德對水成論與火成論的檢視,都不是在他實驗室裡建構的,而是他乘船越過大洋,步行兩萬四千英里的結果。 這是我認為洪堡德第一個迷人之處:他並非理論型的科學家,他不但在有限的裝備下溯溪源流,攀登高峰,還喝下每一條河流的水,嚐試多種樹的味道。更有甚者,為了研究電流是否驅動生物這種「機器」的關鍵,他把自己的身體當成導電體,用解剖刀劃開自己的手臂和軀幹,讓電流通過或以化學物質抹在傷口,記下每次的抽動、痙攣與灼燒感。洪堡德在野地裡的身影對後繼的科學探險家來說更是充滿了浪漫的誘惑力,他並不算高大,卻讓人永遠只能看到背影,難以企及。 洪堡德的另一個迷人之處在於他的藝術天賦。

藝術天賦促使洪堡德發明了許多以數字化為視覺圖像的方法,在《植物地理學》(Essay on the Geography of Plants)裡,他畫了一張版畫草圖,呈現的是欽波拉索山的剖面以及谷地到雪線的植物分布。山旁的天空寫著其他高山的高度,當作對比,並且在山的兩側放上包括重力、氣溫、空氣的化學組成,以及水的沸點等比較資料。正如安德列雅・沃爾芙所說,整本書更像是這幅壯觀繪畫的圖說,洪堡德將數萬里長征的思索,用一幅圖呈現出來,這是多麼驚人的藝術才能。 而洪堡德發明的「等溫線圖」,則讓後繼的科學家得以發現生物分布模式跟棲地之間的關係,在他之前的博物學者只是發現生物、為之命名,但洪堡德

讓人們知道環境與生物多樣性之間的關係,也使得他成為「生物地理學」與「生態學」的啟蒙者。 除了科學上的意義以外,我也相信,每一個人看見洪堡德的繪圖時,不僅有一種知識的悸動,應該也會被那個視覺化的世界所震懾──那將世界連綴在一起的線條有一種美,一種將生命與生命間的關係拉緊在一起的美,不是嗎?(因此,請讀者務必不要錯過這本書裡的許多插圖。) 而洪堡德雖不為像席勒這樣的文學家所喜,但他對文學的觀點也是獨特而有魅力的。洪堡德認為像歌德在劇作、小說和詩歌裡關於自然的描述,就像最出色科學家的發現一樣真實。因此他無法認同將生命與自然視為「機械」的觀點,而相信不可計量的靈魂存在的意義。當時濟慈曾說牛

頓的《光學》(Opticks)說明彩虹是光線經雨滴折射的產物,將彩虹貶為稜鏡,「毀了所有關於彩虹的詩作」,但洪堡德則更像是能跨越兩者之上的觀察者,他既認同光學,也認同詩學。 洪堡德的文字素樸卻自有魅力,他記述遠征南美的《個人記述》,達爾文愛不釋手,成為他走向小獵犬號航程的推手。而像《自然的諸相》(Views of Nature)則把抒情性的散文筆觸、景觀描述與科學觀察結合,安德列雅・沃爾芙說:「洪堡德喚起安地斯群峰的寂靜、熱帶雨林的富饒,還有流星雨的奇幻,以及在亞諾斯平原捕捉電鰻的駭人景象。他也寫到『大地發亮的孕育處』和『穿戴珠寶的』河岸。在此,沙漠變成一片『沙海』,葉子紛紛展開以『迎接

旭日』,而猿猴那『憂愁的嚎叫』充滿整座叢林……」。這樣的寫作下啟了愛默生、梭羅,乃至科幻小說家儒勒.凡爾納(Jules Verne)。 最後,洪堡德的迷人之處還在擁有能設身處理為他人著想的敏感心靈。洪堡德反對販奴,支持中南美洲獨立,厭惡戰爭與不義……他並且把這樣的感情「移情」到他踏查的大自然裡。當布豐強調原始的自然是可怕的地方,荒野是醜陋的,唯有開墾過的自然才美的時候,他深入討論了帝國勢力和政治的相互關係、批判不公的土地分配,並且對單一作物栽培、森林的破壞,以及對部落的暴行提出警告。他是對待自然以溫柔之心的巨人。 他晚年所寫下的,意圖涵蓋其一生知識的鉅作《宇宙》,則與知識分化的大趨

勢不同,它更像是把自身這三個迷人的形象結合在一起──「宇宙」既是我們所身處的這個地球,宇宙也是洪堡德這個人的存在。 《博物學家的自然創世紀》這部以信件、日記、手稿、著作、演講記錄連綴起來的動人傳記,不僅記述了這樣的洪堡德,還將內容衍伸到自然科學、生態學、文學三個不同的層面,討論了達爾文、梭羅、馬許、海克爾、約翰・繆爾與他的關係。這使它不僅是傳記,也是從個人、家庭、國族,跨國族與地域的政治觀察直到自然科學的自然史、探險文學、環境哲學……。其中甚至牽涉到洪堡德私密的、隱晦的感情線索。 我想起在丹尼爾・凱曼的小說裡,也曾把洪堡德保護得很好的感情,做為和高斯的對比。但他更想探討的是,兩種「

丈量世界」的方式,似乎都是孤獨、寂寞的,是連愛人的理解,都有所不能的。唯有同類,方能共感。小說裡的洪堡德在晚年的時候想起,當他在高山探險之時,高斯一定也正在用望遠鏡觀察星體,突然之間,他不太那麼確定,「到底是誰去到比較遠的地方?誰一直留在故鄉?」 小說也引述洪堡德在一場演講裡講的話說:「什麼是死亡?各位女士、各位先生,基本上,死亡不是斷氣的那一刻,不是在跨越生死的那一瞬間,而是在那之前,是漫長的退化過程,死亡是經年累月不斷延伸的衰老;當一個人還活著時,卻同時不再是他自己了,其偉大、其重要性在那一刻早成為過去式,卻要繼續佯裝他還在。如此縝密而周延,各位女士、各位先生,就是大自然賦予我們的死

亡!」這段話就像野馬,奔馳就是活著的證明。一匹沒有力量再奔馳的馬,還能算是馬嗎? 安德列雅・沃爾芙在談到歌德與洪堡德時曾以《浮士德》為喻。她說驅策浮士德和洪堡德的,似乎都是一股對於知識的不懈努力,一種「狂熱的不安」……浮士德和洪堡德都相信,猛烈的活動和探索帶來理解。 而洪堡德不只帶來理解,他以一生猛烈的活動和探索,為我們帶來了新世界。 本文作者為國立東華大學華文系教授 序曲 遠遠超前自身時代的思想家(摘錄) 他們在狹窄的山脊爬行而進,有些地方寬僅兩吋。這條小徑──如此稱呼有點勉強──覆蓋著沙子和石塊,只要一碰就會鬆動。從左邊往下看,結了冰的峭壁,閃爍在穿透雲層的陽光

下。從右邊往下看,落差有一千呎(約三○五公尺),這也好不到哪去。在這裡,陰暗而近乎垂直的山壁上布滿刀鋒般的岩石。 亞歷山大.馮.洪堡德和三名同伴以縱列緩緩前進。在欠缺適當設備和衣物的情況下,這趟攀登相當危險。冷風麻木他們的手腳,融雪溼透他們的薄靴,而冰晶附著在他們頭髮和鬍鬚。他們在海拔一萬七千呎(約五一八二公尺)處努力呼吸稀薄的空氣。在前進途中,他們的鞋底被尖石劃破,雙腳也開始流血。 這天是一八○二年六月二十三日,此時他們正在攀爬欽波拉索山(Chimborazo),這座壯麗的圓頂休火山坐落在安地斯山脈,標高將近二萬一千呎(約六千四百公尺),位於現今厄瓜多的基多(Quito)以南約

一百哩(約一六一公里)處。當時人們認為欽波拉索山就是世界最高峰,難怪洪堡德等人的挑夫因為害怕,在雪線就拋下他們。這座火山的頂峰籠罩著濃霧,但洪堡德仍奮勇挺進。 此前三年裡,洪堡德已行遍拉丁美洲,深入少有歐洲人踏足之境。時年三十二歲的洪堡德著迷於科學觀測,他從歐洲帶來各種最好的儀器。為了攀登欽波拉索山,他留置大部分行李,但打包了氣壓計、溫度計、六分儀(sextant)、人工地平 儀(artificial horizon)各一具,還有一具「天空藍度計」(cyanometer),用來測定天空的藍色深淺程度。在攀爬途中,洪堡德用凍僵的手指翻出儀器,小心地擺在狹窄的岩架上,然後測量高度、重力和溼度

。他很仔細地列出遇見的所有物種—這邊一隻蝴蝶,那邊一朵微小花朵。一切都記在他的筆記本裡。 在一萬七千呎(約五四八六公尺)處,他們在一顆卵石上見到最後一片地衣,之後就再無任何生命跡象,因為到了那個高度,不會再有植物或昆蟲。甚至連先前幾次登山可見的兀鷹也消失了。當濃霧將空氣粉刷成一片詭異的虛空,洪堡德覺得自己完全脫離塵世。他說,「彷彿我們困在氣球裡」。然後,濃霧突然消散,露出欽波拉索山白雪封頂的山峰與藍天相襯。洪堡德驚歎這幅「壯麗景象」,接著看見前方有一道巨大裂隙—寬六十五呎(約二十公尺)、深六百呎(約一八三公尺)。然而,除此之外,別無登頂之路。洪堡德測出此處高度為海拔一九四一三呎(約五九一

七公尺),他發現他們距離峰頂僅有一千呎(約三○五公尺)。 在此之前,不曾有人來過這麼高的地方、吸過這麼稀薄的空氣。正當洪堡德站在世界之顛、俯瞰交疊的山脈,他開始對這個世界有了不同看法。洪堡德將地球看作一個龐大的生命體,認為其中一切彼此相連。他大膽構思一種關於自然的新看法,迄今仍影響我們如何理解自然世界。 洪堡德被同代人形容為知名度僅次於拿破崙,是當時最迷人也最激勵人心的人物。洪堡德於一七六九年出生在一個富裕的普魯士貴族家庭,他放棄優渥生活,只為探索世界如何運作。年輕時,他曾赴中南美洲進行五年的探險,期間多次遭遇生命危險,並帶回全新的世界觀。這趟旅程形塑他的生命和思維,也讓他舉世聞名

。洪堡德住過巴黎和柏林等城市,然而,無論是奧里諾科河(Orinoco River)最偏遠的支流,或是俄蒙邊境的哈薩克草原,都讓他覺得自在。在洪堡德悠久的一生中,他大多時間都是科學界的連結者。他寫過大約五萬封信,收到的信至少是寫過的兩倍。洪堡德相信,知識應該拿來分享、交換並推廣。 洪堡德也是個充滿矛盾的人。他猛烈抨擊殖民主義,支持拉丁美洲的革命,卻也曾在兩位普魯士國王之下擔任過廷臣。他景仰美國的自由和平等概念,卻也不曾停止批評美國未能廢奴。洪堡德自稱是「半個美國人」,同時也將美國比作「一股笛卡爾旋渦,不僅席捲一切,亦將一切變得單調」。他富自信,卻時常渴望認可。他的淵博學識令人敬佩,但他的鋒

利言詞卻令人生畏。洪堡德的著作曾以多種語言發行,而且極受歡迎,有人甚至為了先拿到書而行賄書商,但他死時卻一貧如洗。洪堡德或許愛好虛榮,卻也不吝將僅剩的錢財給予處境艱難的年輕科學家。洪堡德的一生就是旅行和不斷的工作。他總是想體驗新事物,而且,如他所述,最好「同時體驗三件事物」。 洪堡德以學識和科學思維為人稱道,但他並非理智的學者。他不甘只是學習和閱讀,於是揮灑體力,將身體逼到極限。他冒險深入委內瑞拉雨林的神祕世界,還攀爬安地斯山脈危聳的岩架,只為見到某座活火山裡的火焰。即便到了六十歲,他仍橫越一萬哩(約一六○九三公里),前往俄羅斯最偏遠的角落,步伐快過年輕的同伴。 洪堡德不僅著迷於科

學儀器、測量和觀察,而且也追求驚奇感。固然,自然必須被測量和分析,但他也相信,我們對於自然世界的回應,有很大部分應該基於感覺和情感。他想要激起一股「自然之愛」(love of nature)。正當其他科學家都在尋找普遍法則之時,洪堡德寫道,自然必須透過感覺來體驗。 洪堡德不同於他人之處,在於他連最小的細節都能銘記在心:某片葉子的形狀、土壤的顏色、某次的溫度計讀數,以及某塊岩石的層次。這般非凡的記憶力,讓洪堡德能夠比較他在世界各地所做的觀察,即便這些觀察之間時隔數十年,或相距數千哩。有位同事後來說,洪堡德能「在腦中閃過世上所有現象的連結」。其他人往往得在記憶裡翻找一番,洪堡德卻即刻握有每一

小片知識和觀察。美國作家、詩人愛默生(Ralph Waldo Emerson)曾敬佩地說,「他的雙眼有如天然的望遠鏡和顯微鏡」。 精疲力竭的洪堡德站在欽波拉索山上,飽覽眼前的景觀。在此,不同的植被帶逐層堆疊。在谷地裡,他行經棕櫚樹和竹林,看見鮮艷的蘭花攀附在樹上。再往上走,他看見針葉樹、橡樹、赤楊,還有灌木狀的小檗,這些小檗類似他在歐洲森林看過的種類。接下來是高山植物,這部分很像他在瑞士山上採集的那些;還有地衣,這讓他想起來自北極圈和拉普蘭(Lapland)的標本。以往不曾有人這樣看待植物。洪堡德並非透過狹隘的分類來看待植物,而是以它們的生長地點和氣候為主。在這裡,他將自然看作一股整體力

量,且在各大洲擁有相應的氣候帶—這在當時是很激進的概念,而且至今仍影響我們對生態系統的理解。 從洪堡德的著作、日記和信件,可以看出他是一位願景家,也是遠遠超前自身時代的思想家。他發明等溫線(isotherm)—現代氣象圖上代表氣溫和氣壓的線條;他也發現地磁赤道(magnetic equator);他想出圍繞地球的植被帶和氣候帶的概念。然而,最重要的是,洪堡德大大改變了我們看待自然世界的方式。他到處都發現連結。他不會單獨看待任何事物,即便是最微小的生命體亦然。他說,「在這條偉大的因果之鏈上,沒有任何事實能被單獨考量」。憑著這番洞見,他發明了「生命之網」(web of life),這也是我們

如今對於自然的理解方式。 當自然被看作一張網,其脆弱就變得明顯。一切事物彼此相繫,只要抽動一線,就可能拆散整張繡帷。當洪堡德於一八○○年在委內瑞拉的巴倫西亞湖(Lake Valencia)看見殖民農場造成的環境浩劫,他首開先例,談論人類為害的氣候變遷。當地毀林的情況導致土地貧瘠、湖面下降,灌木林的消失更讓暴雨沖走周圍山坡的土壤。關於森林能增加大氣溼度、具有降溫效果、並有助水土保持,洪堡德是首位加以說明的人。他提出警告,指出人類正在打亂氣候,而這可能對「後代」造成不可預見的衝擊。 本書追溯連結我們與這位偉人的隱形線索。洪堡德影響當時許多最偉大的思想家、藝術家和科學家。傑佛遜稱他是「當

代最大的光采之一」。達爾文寫道,「沒有什麼比起閱讀洪堡德的《個人記述》(Personal Narrative)更能激發我的熱情」,他還說,要不是洪堡德,他就不會登上小獵犬號,也不會構思出《物種起源》(Origin of Species)。華茲華斯和柯立芝都將洪堡德的自然觀念融入詩作。美國最受尊敬的自然作家梭羅更借助洪堡德的著作解答自身的兩難—如何身兼詩人和自然學家;要是梭羅沒讀過洪堡德的作品,《湖濱散記》一書定非這般模樣。西蒙.玻利瓦(Simón Bolívar)這位革命家將南美洲從西班牙殖民統治解放,他稱洪堡德是「新世界的發現者」;德國最偉大的詩人歌德則聲稱,和洪堡德共度幾日,有如「活上數年

」。 雖然如今洪堡德在學界以外幾乎已被遺忘—至少就英語世界而言—但他仍形塑著我們的思維。儘管洪堡德著作現已塵封於圖書館,但他的名字仍然處處可見,從流經智利和秘魯沿岸的洪堡德寒流,到紀念碑、公園,以及南美洲的山脈—包括墨西哥的洪堡德山,以及委內瑞拉的洪堡德峰。阿根廷的一座城鎮、巴西的一條河流、厄瓜多的一座間歇泉,以及哥倫比亞的一處海灣,全都以洪堡德命名。 格陵蘭有洪堡德角和洪堡德冰河,中國北部、南非、紐西蘭和南極洲也有以洪堡德為名的山脈。塔斯馬尼亞和紐西蘭有以洪堡德為名的河流和瀑布,德國有許多洪堡德公園,而巴黎有條亞歷山大.馮.洪堡德街。僅是在北美洲,就有四個郡、十三個鎮、一些山脈、

海灣、湖泊,以及一條河流係以洪堡德為名⋯⋯此外,有將近三百種植物和超過一百種動物以洪堡德命名。有數種礦物也以他為名,月球上也有一處洪堡德海。以洪堡德命名的地方多過其他人名。 生態學家、環保人士以及自然作家全都以洪堡德的洞見為基礎,雖然他們往往並不知情。瑞秋.卡森(Rachel Carson)的《寂靜的春天》(Silent Spring)立基於洪堡德有關「交互關連」(interconnectedness)的概念。科學家詹姆斯.洛夫洛克(James Lovelock)著名的蓋婭理論(Gaia theory)—地球係一個生命體—也很類似洪堡德的見解。當洪堡德將地球形容為「一個由內在力量驅動的自

然整體」,他早在一百五十年前便預告了洛夫洛克的想法。洪堡德將他描述這項新概念的著作稱為《宇宙》(Cosmos),但他起初曾考慮以「蓋婭」(德文為Gäa)命名該書,但後來拋棄這個想法。 我們是由過去所形塑的。哥白尼揭示人類在宇宙的位置,牛頓解釋自然的法則,傑佛遜帶來自由民主的概念,達爾文則證明所有物種源自共同祖先。這些想法界定我們和這個世界的關係。 洪堡德給了我們關於自然本身的概念。諷刺的是,他的看法如今已變得不言可喻,以致於我們幾乎忘了背後的那個人。然而,他的想法和許多受他啟發的人連成一線。洪堡德關於自然的概念就像一條繩索,將我們連結到他身上。

42吋電視距離進入發燒排行的影片

#4K #BenQ #V6000 #V6050 #明基

▌建議開啟 4K 畫質 達到高品質觀影享受

【說明】

02:46 表格的對比度

他牌產品的 2,500,000:1 以及 2,000,000:1 係指自測動態動比度

BenQ V6000 的 500,000:1 係為 FOFO 動態對比度

由於「虛標」一詞為伊森較為主觀的判讀,擔心誤導觀眾。特此說明。

◤ BenQ V6000 詳細開箱評測 ◢

十萬價格帶色彩最準的雷射電視

➥ http://bit.ly/3nQjZkm

現在大尺寸電視的價格雖然下降不少,不過如果你想在家設一個劇院上到 100 吋,論價位來說 4K HDR 投影機就會比電視來得合適,整體也較接近電影院那種布幕放映爽感。

搭配牆上投放效果差強人意,但如果搭上 Vividstorm S Pro 黑柵抗光地升幕,整體發色呈現又會上到另一個層次,BenQ V6000 + Vividstorm S Pro 就是建置家庭劇院的最佳選擇。

◤ 給你十萬你會買? ◢

1️⃣ 85 吋一般電視

2️⃣ 兩倍大 120 吋雷射電視

➥ 在留言跟我們說說吧!

::: 章節列表 :::

0:34 抗光幕很重要

2:42 投放顯示

5:54 硬體規格

7:26 心得總結

::: BenQ V6000 規格 :::

建議售價:NT$119,000

尺寸:500 x 157 x 388mm

重量:9.9kg

出廠產地:中國

原廠保固:三年 or 一萬小時

投影系統:DLP DMD 晶片

原生解析度:3,840 x 2,160 / 16:9

光源:雷射二極體

光源壽命:20,000hrs

亮度:3,000 ANSI 流明

對比度:500,000:1

色域覆蓋率:96% Rec.709 / 98% DCI-P3

HDR:HDR10、HLG

投射比:0.252

投影距離:80 吋 12cm / 100 吋 22cm /120 吋 33cm

縮放比:固定

鏡頭位移:無

I / O 介面:

2 x HDMI (2.0a/HDCP2.2)

1 x USB 3.2 Gen 1

2 x USB 2.0 ( 其中一組僅 5V/2.5A 電源)

1 x S/PDIF

1 x RS232

紅外線接收

內建喇叭:5W x 2 ( treVolo Speaker )

音訊回傳:ARC:Yes / eARC:No

MEMC 動態增益:Yes

影音處理:

HDR Pro

CinemaMaster Video 影像優化

CinemaMaster Audio 聲音優化

不要錯過 👉 http://bit.ly/2lAHWB4

VIVIDSTORM 投影布幕:

影片裡面就這款 👉 http://bit.ly/3piAvuh

要買寄信 ✉ :[email protected]

官網線上購買: https://vividstormscreen.com/

阿里巴巴: https://vividstorm.en.alibaba.com/

美國 Amazon:https://www.amazon.com/vividstormsince2004

全球線上商店:https://linktr.ee/vividstorm

--------------------------------------

#4K #BenQ #VIVIDSTORM #V6000 #V6050 #明基 #雷射電視 #短焦 #投影機 #科技狗 #投影布幕 #抗光幕

📖 Facebook:https://www.facebook.com/3cdog/

📖 Instagram:https://www.instagram.com/3c_dog/

📖 官方網站:https://3cdogs.com/

📖 回血賣場:https://shopee.tw/3cdog

▋ 有任何問題都來這邊找我們:[email protected]

輕薄直下式LED背光模組之研究

為了解決42吋電視距離 的問題,作者吳炯廷 這樣論述:

現今全球廠商不斷的推出輕薄型液晶顯示器,儼然成為一股潮流,從筆記型電腦面板漫延至大尺寸的電視面板。對於輕薄化技術中,關鍵在於背光模組的厚度以及採用LED為背光源如何壓縮空間與使用較少的LED於直下式LED背光模組,成為未來發展重要課題之一。本研究以12.3吋直下式背光模組為研究載具,提出在傳統直下式背光模組內部結構內,增加一層圓形孔洞反射板,除了讓LED光線能量在短距離內平均分佈到整個空腔體內,將厚度由24 mm降低為9.8 mm,LED使用數目也由384顆降為96顆,達到與傳統結構接近的全面性亮度均勻性75%,達成輕薄的直下式LED背光模組。

在每一個可以改變歷史的時刻

為了解決42吋電視距離 的問題,作者小野,張大魯 這樣論述:

有人在青春期反抗,有人在熟年期反抗,有人一輩子從不反抗; 有人卻無時無刻、拚了老命和一切對抗! 他們施展著時間的鍊金術,讓歷史悄然改變! 本書特色 關於「不要核四、五六運動」的每一個夜晚…… 一、小野即時隨手記──溫柔而堅定的字句,細膩書寫每個時刻的感動。 二、小野的評論散文──高昂而理性的文采,分析這個時代背後的起承轉合! 三、完整收錄「不要核四、五六運動」第一集至第八十一集節目單──讓時間軸重返現場! 四、精采直擊「不要核四、五六運動」照片花絮──讓每一個人奮鬥的神采都被記錄下來! 名人推薦 並肩老戰友導演 柯一正 台灣大

學社會學系副教授 范雲 專文推薦 王小棣、王耿瑜、吳乙鋒、吳念真、吳朋奉、沈可尚、李惠仁、林志儒、周震、音地大帝、郝廣才、陳明章、陳藹玲、許肇任、鈕承澤、萬仁、葉天倫、黃健瑋、楊雅喆、鄭有傑、鄭芬芬、鄧安寧、蔡康永、劉黎兒、戴立忍、鴻鴻、瞿友寧、Raye熱血推薦 「我從來不相信自己可以改變歷史,可是在每一次可能改變歷史的時刻,我卻從來沒有缺席。 因為我曾經承諾我的孩子們,當他們說自己來自台灣,是台灣人時要抬頭挺胸理直氣壯。 因為我也承諾我自己,當有一天要離開這個世界時,能光榮地離去,因為我已經盡了力。」──小野 從馬英九總統一句:我沒有看到有人在反核。──開啟了

「我是人我反核」的快閃行動。 從二〇一二年反核大遊行的街頭──開始了每周五「不要核四、五六運動」的集結聚會。 每週五,晚上六點,請帶著溫柔堅定的心,緊握繩索,與歷史拔河! 沒有人能預期結果,還要走多少無人知曉的道路。 但且讓我們相信:小蝦米如你我, 歷史會在某個瞬間因我們而改變! 終結核電、大埔事件、洪仲丘案,乃至於兩岸服貿協定爭議,台灣正逐漸邁向真正的公民社會。然而,終點線尚未明晰,挑戰有增無減,小野在每一個現場,見證了公民運動的可貴;張大魯用他的攝影鏡頭,抓準每一瞬改變的時光;每周五晚上六點在自由廣場參加「不要核四、五六運動」(現轉型為「五六運動、公民論壇」)

的公民,他們親身參與,跨出行動,以聲音,以文字,以決心力挺:唯有思考、實踐、真正代表自己,才能在每個關鍵時刻,改變世界。 ■戰友柯一正、范雲情義相挺推薦! 「小野是這一年多來,在現場哭最多次的一個人,只要隨便問他一個問題,他都會哭出來,他非常感性,我想是因為有太多資料與故事在他心裡翻騰,覺得我們在做一個不可能的任務,我們獲得的資訊愈多,愈覺得自己正走一條沒有回頭之路,然而,我們卻是無比快樂,這快樂來自於我們在身處在這個的時代,可以盡微薄的一份力量,付出而不會後悔。」──柯一正 「在過去的一年中,自由廣場的確成了週五的魔幻廣場,以時間的鍊金術向我們展現了理想的堅持力道。小野就像是發

動了許諾的旗手,或,魔術師,他的話語,讓參與者打從心底願意相信,個人微小的貢獻是有意義的,運動是可能的,在自由廣場的當下是,面對台灣的未來更是。……他真是天生的運動者,不馴服,也不放棄,無論是在文化體制內的長征,還是在週五傍晚的自由廣場。謝謝小野,謝謝他的創作,以及溫柔堅定的『不要核四、五六運動』。」──范雲

高像素密度主動式矩陣有機發光二極體顯示器於虛擬實境之像素補償電路

為了解決42吋電視距離 的問題,作者林鈺凱 這樣論述:

近年來,有機發光二極體(Organic Light-Emitting Diodes,OLEDs)顯示器越來越廣泛的運用在各種產品上,從小型攜帶式裝置:手錶、手機;中型電子產品:筆記型電腦、桌上型電腦螢幕;到大型娛樂產品:電視、看板等等,都因為OLED顯示器的優秀顯示品質而廣泛被使用。除此之外,虛擬實境顯示器也期望能運用OLED的高對比與反應速度,帶給人們更身歷其境的體驗。在虛擬實境顯示器中,因觀看距離加上有透鏡的裝置結構,原有的像素會被放大檢視,因此對顯示面板來說,高像素密度是最重要的需求也是最難的挑戰,像素密度越高代表解析度越高,代表著每一個像素的空間將更小,每一列的掃描時間也將縮短。OL

ED是由驅動電流進行發光,流經OLED的電流變異也將直接影響顯示器畫面的均勻度,OLED多使用低溫多晶矽(Low Temperature Poly Silicon,LTPS)的玻璃基板進行製作,而其中電晶體臨界電壓(Threshold Voltage,VTH)的變異就是電流變異的關鍵。現今普及且進行量產的OLED像素補償電路約為6至7個薄膜電晶體 (Thin Film Transistor,TFT) ,搭配電容與驅動訊號,利用電容充放電的方式進行臨界電壓的補償。但在高像素密度的像素空間裡已無法容納這麼多的元件,也由於極短的掃描時間,以電容充放電的補償方式將導致補償不完全而使效果打折。本論文提出

一個使用低溫多晶矽玻璃基板的新式補償電路,僅使用4個薄膜電晶體與一個電容,搭配兩個驅動訊號,使用電容耦合方式進行補償,不受掃描時間不足而影響補償效果。在有限空間裡利用少數元件與訊號組成的補償電路,能達成高像素密度的需求。且以高解析度、且須使用多工器 (Multiplexer,MUX) 情況下進行模擬,分別模擬在不使用MUX、MUX 1對2及MUX1對3 (掃描時間分別約為7.5us/3.7us/2.5us)時之補償效果。模擬結果顯示某些灰階有著不輸量產補償電路的效果,並使用此畫素補償電路實際設計一3.3吋806ppi之高解析面版,成功點亮且有良好的畫面均勻度,說明提案之補償電路可適用高像素密度

之顯示面板。

42吋電視距離的網路口碑排行榜

-

#1.42寸电视距离多远正好 - 百度知道

现在大多家庭的住房是两室一厅的格局,客厅一般都在20——30平方米.这样我们观看电视的距离大约为3.5米——4米,选择电视最好的尺寸就是42寸.3米以上的距离时,42寸电视的观 ... 於 zhidao.baidu.com -

#2.電視大小與客廳距離– Budzak

我目前客廳深度2.8M,沙發與電視實際距離約2.6M 目前用55吋電視,老實說感覺挺小臺 ... 也就是說42 吋家用電視距離要在2.6 公尺以上,50 吋要在3.18 公尺以上,而60 吋 ... 於 www.budzak.me -

#3.【大尺寸電視採購特輯】想買60 吋電視,先算算你家客廳夠 ...

電視 尺寸除了必須視居家空間大小,及與沙發的距離來挑選,醫師也特別提醒 ... 國內液晶電視市場比去年成長5~10 %,以32 吋、42 吋為銷售主力,各佔3 ... 於 www.searchome.net -

#4.電視機的觀看距離與電視機尺寸有什麼聯繫 - Rachelay

畫面尺寸推薦觀看距離26 吋3.3 呎– 6.5 呎(1.0 米– 2.0 米) 30 吋3.8 呎– 7.6 呎(1.2 米– 2.3 米) 34 吋4.3 呎– 8.5 呎(1.3 米– 2.6 米) 42 吋5.3 呎– 10.5 呎(1.6 米– ... 於 www.rachelay.me -

#5.電視尺寸怎麼量、如何算出最佳觀賞距離? | T客邦

液晶電視尺寸的測量方法:而所謂的50吋、55吋電視,指的是電視機螢幕對角線,也就是從左下角到右上角測量。螢幕測量一般是有效可視圖為準,但有些企業 ... 於 www.techbang.com -

#6.42寸液晶電視電視尺寸大小是多少? - 壹讀

42寸 液晶電視的尺寸是多少,寬有多大,高又是多少,放在臥室看節目會不會顯得太大了?嚴格的來講,每個品牌,甚至每個型號的42寸液晶電視的尺寸大小都 ... 於 read01.com -

#7.距離四公尺42吋會不會太小台? - 高畫質視界

有沒有遇過同樣問題的朋友,家中牆到牆寬4公尺,不知道要選擇(65吋電視)還是(120吋投影幕),不知哪個好?2.65吋會不會不夠大,4公尺距離最 ..., 電視尺寸除了必須視居家空間 ... 於 info.todohealth.com -

#8.電視尺寸與家具的最佳距離 - 設計/ 生活/旅程

換算公式: 電視吋數X2.54=公分. 再X2.5倍=電視與沙發之間最佳觀看距離。 亦可由此公式依照空間尺寸選購最適合觀賞的電視尺寸。 42吋=266CM. 50吋=318CM. 60吋=380CM ... 於 keigodx.pixnet.net -

#9.Navigate to... - 社團法人中華民國視力保健推展協會

舉例來說,42吋的液晶電視,沙發到電視螢幕的距離應該要有267公分,也就是大約2.5-3公尺。 還有,觀看時間也很重要喔!小朋友每天看3C螢幕總時間建議不要 ... 於 www.eyecare.org.tw -

#10.52吋電視幾公分電視尺寸與觀賞距離 - Ptnoe

最佳觀賞距離= 64.6 / 1080 * 3400 ≒ 203公分= 2.0米46吋(1920*1080) 最佳觀賞 ... 臥室基本上建議42 吋以上,客廳則是推薦選購55 吋或65吋以上的電視,可以享受最佳 ... 於 www.bazookoo.co -

#11.電視機和人的距離為3米,選購多大尺寸的電視

42寸,或47寸合適. **距離3米電視尺寸買多大? 7樓:匿名使用者. 買47英寸的電視最合適。 1 ... 於 www.njarts.cn -

#12.電視施工高度與觀賞距離建議 - 通士達裝修工程

ㄎ電視尺寸32吋42吋50吋60吋畫面中心高度距離地面80~110cm 距離地面80~110cm 距離地面80~110cm 距. 於 tonesidar.pixnet.net -

#13.客廳33米寬適合買多大電視客廳寬33米 - 多學網

目前高清4k電視的**距離為2.5-3倍的對角線最好。50寸電視的對角線為1. ... 三米三的**距離,一般選擇42寸或43寸的液晶電視較為合適。 於 www.knowmore.cc -

#14.觀看距離2.6米可以上65英寸的電視嗎? - 小熊問答

4米的應選擇58寸或者60寸的全高畫質/超高畫質電視觀看距離大於2. ... 42寸電視2。7米. 47寸電視3。0米. 50寸電視3。1米. 55寸電視3。5米. 於 bearask.com -

#15.【2020最新推薦】如何挑選液晶螢幕?(電視選購全攻略)

重點1:50吋電視為主流,到底房間、客廳該選多大尺寸的螢幕? ... 觀賞距離,例如55吋電視螢幕對角線140cm,乘以2.5等於350cm,則全家觀賞距離為3.5M, ... 於 go.shopping.friday.tw -

#16.42吋電視尺寸幾公分 - Lisolanche

42寸 液晶電視尺寸: 42寸的對角線長106.68釐米,長寬比有兩種,16:9的長邊長92.96 ... 我的客廳從電視到沙(恕刪) 我從42吋換到55吋距離3米8 如果你看一般電視節目(16:9 ... 於 www.lisolachece.me -

#17.70 吋電視距離

70 吋電視距離. 70 吋. 8.75 呎– 14.75 呎(2.7 米– 4.5 米) 這類「電視最佳觀賞距離」的公式其實相當多,例如THX 就曾經公佈過一個Full HD 電視的公式:電視尺寸除 ... 於 www.duncaninvestigation.me -

#18.3米距離買多大電視(3米距離買多大電視機才不傷眼睛)

市面上有一種說法就是說液晶電視的斜面長度的3倍,如果按照這個算法, ... 我家一房客廳就是3米,安裝的就是42寸的,電視,看的效果不太好,感覺太小 ... 於 www.miaolian520.com -

#19.我家沙發牆到電視牆距離3 2米,配多大的電視合適?我想買個 ...

沙發靠背到電視牆的距離為3米,請問電視購買多大尺寸的為好? 9樓:匿名使用者. 可以試試50寸的,42 ... 於 www.diklearn.com -

#20.65吋電視距離– 電視距離尺寸 - Modernp

ㄎ電視尺寸32吋42吋50吋60吋畫面中心高度距離地面80~110cm 距離地面80~110cm 距離地面80~110cm 距通士達裝修工程跳到主文wwwtonesidar,com,tw 部落格全站分類, ... 於 www.modernpntoring.co -

#21.如何選擇理想的Sony 電視

一般而言,我們建議電視的高度為電視與觀看位置之間距離的三分之二。 觀看距離:①90 厘米:49 吋②100 厘米:55 吋③120 厘米:65 吋④140 厘米:75 吋⑤160 厘米:85 ... 於 www.sony.com.hk -

#22.電視尺寸距離計算電視機尺寸怎麼算 - Wrmzko

電視 尺寸與觀賞距離32吋~1366*768 最佳觀賞距離= 54.5 / 768 * 3400 ≒ 241公分=2.4 米37吋~1366*768 最佳觀賞距離= 61.3 / 768 * 3400 ≒ 271公分=2.7米42吋~1366*768 ... 於 www.edwardlawrnce.co -

#23.關於電視尺寸與觀賞距離嗎? - 玩者小菩

32吋~1366*768 最佳觀賞距離= 54.5 / 768 * 3400 ≒ 241公分=2.4米 37吋~1366*768 最佳觀賞距離= 61.3 / 768 * 3400 ≒ 271公分=2.7米 42吋~1366*768 ... 於 lpc1234kimo.blogspot.com -

#24.你家客廳多大?配什麼尺寸的電視?別煩了!我給你算好了

距離 在2.5-3.5米,適合42-46寸;. 距離在3.5米以上,適合46-55寸。 客廳里的電視儘量大,臥室里的電視適中就好。如果 ... 於 kknews.cc -

#25.[問題] 看電視距離約1.8m,適合幾吋電視? - 看板Digitalhome

請問收看電視的位置,距離預定擺放電視約1.8m,最長可能不超過2m 適合放幾吋大小的電視? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.228.14 ... 於 www.ptt.cc -

#26.客廳不夠大別買60吋電視! - 雲水人間的NEWS部落格

42吋 家用電視距離2.6公尺以上. 換句話說,60吋超大螢幕的高畫質電視,觀賞距離至少是60吋乘以2.54,等於152.4公分,再乘以2.5倍,即3公尺80公分以上。 於 givemen.pixnet.net -

#27.房間想要放一台液晶電視, 請有經驗的各位大哥, 進來指點我一下!!!!

我幾個月前幫我弟買一台32吋電視放他的房間, 觀賞距離大約1 ~ 3米. ... 如果觀賞距離有上兩米應該就直接上42以上的不然可能買32“HD(720P)比較省錢. 於 www.hd.club.tw -

#28.購買多少寸的電視才合適? | 40吋電視距離 - 旅遊日本住宿評價

40吋電視距離,大家都在找解答。2020年9月28日— 最佳觀看距離是電視螢幕尺寸的3.5倍,三星的液晶電視和等離子電視都是以... 由此得出不同尺寸對應的最 ... 於 igotojapan.com -

#29.客廳距離三米二,電視應該買多大的比較好? - 劇多

按照傳統方式選擇應該是:螢幕尺寸=觀看距離÷3,按3.2米距離計算,電視機尺寸為42吋(≈320(釐米)/3/2.54)即可基本滿足觀看。 但是,隨著電子技術的 ... 於 www.juduo.cc -

#30.55吋電視觀賞距離液晶電視尺寸與觀看距離標準 - Rtekne

[問題] 請問觀看距離2.5公尺,算出將畫面高度除以電視螢幕支援的HDTV最高像素,360~400cm,42吋,是隨著你的電視尺寸而有不同的,隨著iTunes Store 跟Netflix 提供越來 ... 於 www.yogaelem.co -

#31.電視尺寸距離計算的推薦與評價,FACEBOOK、MOBILE01

最基礎的換算公式就是電視吋數X2.54X2.5=沙發與電視間最佳觀看距離,以銷售最多的42吋電視計算,42X2.54X2.5=266.7(公分),最佳觀看距離就是2.67公 ... 於 home.mediatagtw.com -

#32.最好別買大的電視,免得傷眼、看得辛苦。 @ jiivani405 - 隨意窩

大螢幕電視愈來愈流行,60吋超大螢幕電視更展開價格戰, 但眼科醫師提醒, ... 至於一般家庭常用的42吋電視,以螢幕對角線的2.5倍計算,觀賞距離應在2.6公尺以上。 於 blog.xuite.net -

#33.液晶電視買多大尺寸的合適,觀看距離3米電視尺寸買多大

這要根據房間的大小來決定,目前4k電視的清晰度較高,人眼距離電視螢幕的 ... 2比如你選擇42寸液晶電視,那麼最合適的收視距離就是在2.7米—3.0米之間, ... 於 www.doknow.pub -

#34.客廳距離3米左右,要買多大的液晶電視 - 優幫助

這邊建議哥買42寸的,這個尺寸呢,即過眼癮,又不傷眼,是非常合適的。 20樓:萌蘭萌三. 買47英寸的電視最合適買47英寸的電視最合適. 21樓:情獸丶. 於 www.uhelp.cc -

#35.[問題] 各位65吋與55吋觀看距離- 看板Digitalhome - PTT數位 ...

不好意思因為平常看65吋觀看距離3m 要搬家到到新房的客廳客廳電視牆到沙發牆280cm 扣掉沙發86cm 電視要用壁掛+電視厚度應該再多個10公分這樣觀看距離 ... 於 pttdigits.com -

#36.如何決定4K 電視的最佳觀賞距離和角度? - SPILL HK

42 吋. 5.3 呎– 10.5 呎 (1.6 米– 3.2 米). 46 吋 ... 以50 吋電視為例,因應解像度而推薦的最佳觀看距離,全高清電視普遍為1.9 至3.2 米,4K 電視則 ... 於 www.spill.hk -

#37.電視距離- 飛比價格- 優惠與推薦- 2022年2月

LCD-07 26-42吋液晶電視壁掛架/超薄簡單拉式/與牆壁距離2.5公分/承重50kg/安全拉扣設計/台灣製造. 6 件 · PChome商店街. 750 · PChome商店街. 750 · momo摩天商城. 於 feebee.com.tw -

#38.三米距離買多大電視好,觀看距離3米電視尺寸買多大? - 櫻桃知識

3米的觀看距離抄應該選擇37寸或42寸的液晶bai電視機觀看du比較合適。 1、電視機的最佳觀看距zhi離一般相當於電視機屏dao幕對角線長度的3倍左右; ... 於 www.cherryknow.com -

#39.电视机尺寸与观看距离多少合适电视机尺寸与观看距离最佳标准

你好,一般来说,液晶电视尺寸与观看距离有关,下面是常见的情况32寸:2米37寸:2.5米40寸:2.8米42寸:3米46寸:3.5米48寸:3.8米50寸:4米52寸:4.2米55 ... 於 www.zhufaner.com -

#40.42吋電視尺寸公分如何依照居家空間,決定要買幾吋的液晶電視?

購買4k 電視才能夠在近距離觀看下,我們可以隨意擺放。 以筆者曾在影音家電業銷售10 年的經驗,即可避免因為電視尺寸過大或太小造成視覺上違和感。 43 / 42吋電視採購 ... 於 www.cfsksupport.co -

#41.65吋電視距離 - Dr Shui

舉例來說:SONY 55吋的電視,壁掛的安裝高度是電視下緣離地約60~65公分;SONY 65吋電視下緣離地約55公分,84吋電視下緣則離地約42公分,電視牆、櫃的設計、比例隨之 ... 於 www.drshui.me -

#42.电视机最佳观看距离是多少电视机最佳观看距离介绍【详解】

42寸 :42寸的对角线长106.68厘米,长宽比有两种,16:9的长边长92.96厘米,短边长52.29厘米;4:3的长边长85.32厘米,短边长63.99厘米. 46寸:46寸的对角线长 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#43.65 吋電視距離– 電視距離尺寸 - Lacasad

[問題] 各位65吋與55吋觀看距離– digitalhome. 【問題】 65吋電視距離. TCL 65吋4K HDR 安卓聯網液晶顯示器65P725. ㄎ電視尺寸32吋42吋50吋60吋畫面中心高度距離 ... 於 www.lacasadldso.co -

#44.電視最佳距離尺寸計算機 - 計算0123456789

以筆者曾在影音家電業銷售10 年的經驗,電視的主流尺寸更換飛快,8年多前正當紅的30吋LCD電視要價近7萬元,6年前熱賣的是42吋電漿電視約3萬元,現在32 吋LED電視 ... 於 0123456789.tw -

#45.一圖告訴你!電視最佳觀賞距離! - 流動日報

現在就有最新的圖片,為各位介紹,在不同的觀賞距離下,最合適的電視大小。 the sony z9d 4k 100 inch tv is our dream tv 2. 42英吋是目前最多人購買的 ... 於 www.newmobilelife.com -

#46.42吋電視距離 - 雅瑪黃頁網

搜尋【42吋電視距離】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 專業大型47吋電視出租可用於各式會場產品展覽成果發表婚禮影片戀愛MV告別式追思 ... 於 www.yamab2b.com -

#47.55 吋電視距離

32吋、40吋、43吋、49吋、50吋、55吋、65吋、75吋等液晶電視擺放距離最佳建議. 臥室基本上建議42 吋以上,客廳則是推薦選購55 吋或65吋以上的電視,可以享受最佳視覺. 於 www.xunying.me -

#48.70寸的電視,最佳觀看距離只有68cm:電視真不是越大就要離得越遠

之前,夏普發布了一款70吋8k電視。 · 以前的常識不再受用 · 在我們以往的認知中,電視機屏幕越大,那麼最佳觀看距離就應該是越遠。 · 各品牌給出的推薦觀看 ... 於 ppfocus.com -

#49.[問題] 看電視距離約1.8m,適合幾吋電視? | PTT評價

看板Digitalhome標題. [問題] 看電視距離約1.8m,適合幾吋電視? 作者. hahaha021225. (安安你好)時間 May 12 10:22:34 2021 推噓25 (推:25 噓:0 →:11). 於 ptt.reviews -

#50.42 吋電視尺寸幾公分 - Lvxmk

45吋至49吋,000 公釐(1 米= 100 釐米= 1,42吋~43吋,尺,42吋~43吋,電視尺寸取決於觀看距離: 對角線長度的3-5 倍最適合。以目前流行的尺寸50吋電視為例,底座的 ... 於 www.guillaulles.co -

#51.[問卦] 65吋電視跟42吋看起來有差嗎?誠心發問- Gossiping

[問卦] 65吋電視跟42吋看起來有差嗎? ... 房間的是42的啦,想換65吋了,不過65吋不是要比較遠看嗎? ... 6樓 → iamamazing: 去賣場不就可以感受那個距離感嘛? 於 ptt-politics.com -

#52.如何決定4K 電視的最佳觀賞距離和角度? | 蘋果健康咬一口

75吋電視距離- 以50吋電視為例,因應解像度而推薦的最佳觀看距離,全高清電視普遍 ... 的換算公式就是電視吋數X2.54X2.5=沙發與電視間最佳觀看距離,以銷售最多的42吋. 於 1applehealth.com -

#53.電視螢幕,不是越遠越好!眼科醫師一張圖讓你秒懂「最佳觀賞 ...

編按:解析度低代表同面積螢幕點距較寬,太近看影像反而模糊,所以40吋距離3米,畫面看起來才會較細緻;解析度高代表同面積螢幕點距較密,所以42吋 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#54.客廳距離三米二,電視應該買多大的比較好? - GetIt01

按照傳統方式選擇應該是:屏幕尺寸=觀看距離÷3,按3.2米距離計算,電視機尺寸為42吋(≈320(厘米)/3/2.54)即可基本滿足觀看。但是,隨著電子技術的發展,過... 於 www.getit01.com -

#55.尚無評價 - 蝦皮購物

LED-08D 32-60吋液晶電視雙旋臂壁掛架※電視與牆面距離4.2-45.2cm/俯仰往上2°往 ... 【B25】14-42吋通用液晶電視壁掛架液晶螢幕支架螢幕壁掛架螢幕支架液晶支架璧掛支架 ... 於 shopee.tw -

#56.電視50 吋是幾公分

56公分觀看電視最佳距離(公分)=電視寸數*2.54*2.5 (倍) 這是視角與距離表。 ... 房間的大小在3坪左右時建議液晶螢幕約32吋左右,若有4坪大時可以買42吋左右的螢幕 ... 於 sdr73.ru -

#57.教學系列 - PChome商店街

LCD-07 26-42吋液晶電視壁掛架/超薄簡單拉式/與牆壁距離2.5公分/承重50kg/安全拉扣設計/台灣製造. 適用26-55吋液晶電視,最簡單經濟實用,安全拉扣設計,不怕搖晃/ ... 於 www.pcstore.com.tw -

#58.四米寬的客廳使用多大的電視合適呢 - 嘟油儂

4米寬的客廳買45寸左右的電視較合適。45寸的最佳**距離就是45*2.54*3. 5釐米≈400釐米,1英寸=2.54 ... 電視距離32吋1 8 2 2米,42吋3 0 3 5米,4. 於 www.doyouknow.wiki -

#59.這樣的距離會不會太近,230cm->34吋 - MyAV視聽商情網

各位先進好: 我想買一部34吋Toshiba的平面電視34Z80G,不過我家電視螢幕 ... 您應該是用16:9的吧42吋16:9的建議最遠觀賞距離是261.5cm 註:這本pav42 ... 於 www.myav.com.tw -

#60.電視尺寸:32吋、42吋- 馨翊室內裝修設計 - Facebook - 登录或 ...

電視 施工高度及觀賞距離建議: 電視尺寸:32吋、42吋、50吋、60吋畫面中心高度:距離地面80~110cm 最佳觀賞距離:230~256cm、300~336cm、360~400cm、430~480cm 一般觀賞 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#61.[問卦] 65吋電視跟42吋看起來有差嗎?誠心發問- Gossiping板

推xvited945: 差很多好嗎,但房間不大的話42吋確實2F 101.10.86.238 ... 去賣場不就可以感受那個距離感嘛?6F 39.11.134.33 台灣02/20 08:42. 於 disp.cc -

#62.買電視︱3大關鍵攻略幫你揀心水電視最佳尺寸有得計非愈大愈好

不管多大尺寸的電視,都有一個合理的觀看距離,如果屏幕尺寸過大觀看距離太短, ... 從目前電視整體銷量情況來看,43吋、55吋以及65吋電視比較熱賣, ... 於 www.hk01.com -

#63.我房間床頭到牆壁距離3米整,請問買多大的電視合適 - 極客派

我房間床頭到牆壁距離3米整,請問買多大的電視合適,1樓羅西善你好!臥室電視機不宜太大,建議選擇37或42吋的,如果是客廳就應該選擇47或50吋的了。 於 www.jipai.cc -

#64.電視推薦指南:挑選電視不可不知的注意事項! - 樂天市場

螢幕尺寸指的是液晶顯示器對角線距離,1吋等於2.54公分,所以40吋液晶螢幕就是指對角約101.6公分,以長寬比16:9的液晶螢幕來換算,大約就是高49.8公分、寬88.5公分。 可 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#65.电视机最佳观看距离是多少电视机最佳观看距离介绍【详解】

32寸:32寸的液晶电视的屏幕尺寸(以4:3为比例计算)是长65.024cm,宽48.768cm ;(16:9)长69cm,宽39cm。 42寸:42寸的对角线长106.68厘米,长宽比有两种,16:9的长边长92.96 ... 於 product.pconline.com.cn -

#66.關鍵數字123:這樣做才符合人體工學,客廳變得好舒適!

建議可以先量出沙發與電視牆的距離,再來決定要買幾吋電視。 ... 壁掛式,電視底部離地距離建議60吋為36~66公分、50吋44~74公分、42吋為42.5~72.5 ... 於 today.line.me -

#67.40吋電視距離 - Izmor

觀看電視的安全距離建議以電視尺寸的5倍以上為佳,例如40吋電視是5公尺(40 ... 呎(1.4 米– 2.4 米) 40 吋5.0 呎– 8.33 呎(1.5 米– 2.5 米) 42 吋5.25 呎– 8.75 呎(1.6 ... 於 www.izmoroz.me -

#68.電視機現在一般流行多大的尺寸,45寸電視機尺寸有多大

就是從眼睛看向電視螢幕中心的垂直距離。版 ... 40寸液晶電視尺寸大致長寬高尺寸:987*292*674 (mm)42寸液晶電視尺寸大致長寬高尺寸: ... 於 www.beterdik.com -

#69.[問題] 電視大小- e-appliance | PTT消費區

今天量了電視牆到沙發的距離約莫是1.78m 男友原先想購買65吋的電視但我本人 ... 42F 推sai25: 過來人經驗65剛好不要聽沒用過的只有第一天要適應而已 ... 於 pttbuy.cc -

#70.距離1.5M-2M 50-54 吋 - PChome 24h購物

液晶電視. 折價券專區. 液晶電視折價券商品. 新品上架. 液晶電視新上架商品. 尺吋選選 . 距離1M以內☆32吋以下 · 距離1M-1.5M☆33~39吋 · 距離1.5M-2M☆40-42吋 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#71.【新手信箱】55吋電視尺寸的最佳客廳配置 - 100室內設計

Q:請問百小編,我家新買一台55吋電視,坐在沙發總是覺得有點怪怪的,要抓多少距離才有最好的視聽效果呢?(台中・小吳)雖然現在居家空間以小坪數為 ... 於 www.100.com.tw -

#72.客廳電視櫃怎麼選?懶人包帶你看!

以目前最普遍的4K Ultra HD電視來比喻最佳觀賞距離=「電視吋數x 3 = 觀賞距離(公分)」. 例如:假如你買的電視是40吋,最佳觀看距離為40 x 3= 120 公分,所以沙發要距離 ... 於 www.urdesign.com.tw -

#73.[問題] 看電視距離約1.8m,適合幾吋電視? | PTT 熱門文章Hito

請問收看電視的位置,距離預定擺放電視約1.8m,最長可能不超過2m適合放幾吋大小的電視?--https://www.ptt.cc/bbs/Digitalhome/M.1620814956.A.9E3.html推sa950502: 50 ... 於 ptthito.com -

#74.[問題] 看電視距離約1.8m,適合幾吋電視? - Digitalhome

請問收看電視的位置,距離預定擺放電視約1.8m,最長可能不超過2m 適合放幾吋大小的電視? ... 29樓 推shankstrf: 我爸媽房間65Nano91,小沙發到電視剛好1.8M,原本42吋電 ... 於 ptt-web.com -

#75.電視尺寸距離計算

觀看電視最佳距離(公分)= 電視寸數*2.54*2.5(倍) ... 觀賞距離(CM)= 電視對角線(吋) x 3 x 2.54;例如42 吋電視就是42 x 3 x 2.54=320.04 公分,亦即電視距. 於 www.thecrownvics.me -

#76.電視機理想的觀賞距離探討 - IT-Standup

32吋~1366*768 最佳觀賞距離= 54.5 / 768 * 3400 ≒ 241公分=2.4米 37吋~1366*768 最佳觀賞距離= 61.3 / 768 * 3400 ≒ 271公分=2.7米 42吋~1366*768 ... 於 itstandup.blogspot.com -

#77.如何依照居家空間,決定要買幾吋的電視?最佳的觀賞距離?

如何依照居家空間,決定要買幾吋的電視?最佳的觀賞距離? 32吋、40吋、43吋、49吋、50吋、55吋、65吋、75吋等液晶電視擺放距離最佳建議. BenQ Taiwan. 2021/12/29. 於 www.benq.com -

#78.液晶電視最佳觀賞距離- yhes

液晶電視最佳觀賞距離 ... 電視並非愈大愈好,而需考慮家中適合觀賞距離,常見算法為螢幕對角線的2-6倍,即肉眼能看到的最佳分辨 ... 42吋(1366*768) 於 sites.google.com -

#79.如何根據客廳的大小來確定電視機的尺寸 - 蝴蝶問答

例如:客廳空間從沙發背牆到電視主牆的距離是385公分,扣除電視螢幕到牆的 ... 65吋電視下緣離地約55公分,84吋電視下緣則離地約42公分,電視牆、櫃的 ... 於 butterflyask.com -

#80.沙發到電視牆只有三米,該買多大的電視才能起到保護視力的 ...

只要你有錢,100寸都不大,別迷信什麼專家,什麼計算公式,我的距離3 ... 我家坐在沙發上,離液晶電視機3.6米,03年時是42吋,08年為了看奧運,買了52 ... 於 www.fengliask.com -

#81.49吋50吋差別 - 軟體兄弟

49吋50吋差別,48吋和50吋電視疑問- 請問48吋電視和50吋電視在視覺上會有很大差異嗎 ... 想買一台電視~目前看42吋的~~想換48~50吋的電視(觀看距離是2.5M)~使用需求:1. 於 softwarebrother.com -

#82.50吋電視距離– 電視距離尺寸 - Askorg

【好家,好本事】讓設計師告訴你,最佳觀賞距離及電視吋數間的… ... 電視推介|42吋智能電視盤點合集TCL新型號4K+Andriod $3500有找. 50吋電視距離 ... 於 www.askorg.co -

#83.電視距離3米 - Mcheo

我從42吋換到55吋距離3米8 如果你看一般電視節目(16:9滿版)4米1的距離看55吋還OK, 50我覺得堪用,43吋有點勉強如果你看電影(非16:9滿版,也就是說上下黑邊),4米1會覺得55 ... 於 www.mcheoch.co -

#84.電視尺寸怎麼挑?採購前先計算才不會失手!

建議可以先量出沙發與電視牆的距離,再來決定要買幾吋電視。 ... 壁掛式,電視底部離地距離建議60吋為36~66公分、50吋44~74公分、42吋為42.5~72.5 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#85.留意!客廳電視與沙發的「親密距離」 | 房地王部落格

坐在沙發上看電視的距離,是隨著你的電視尺寸而有不同的,一般來說,以現在42吋主流的液晶電視來說,電視與沙發的距離就應該是293~300公分,拿起捲尺 ... 於 blog.housetube.tw -

#86.42吋液晶電視放在房間距離大約只有1.5~2.0公尺? 距離夠嗎?

42吋 現在是房間的主流尺寸.電視的大小以你的距離.不會太大..小弟房間用55吋.距離2米3左右..不會壓迫..看電視較為輕鬆..但是如果有空. 於 www.mobile01.com -

#87.42吋電視尺寸長寬– 長寬高圖示 - Billibll

大電視尺寸與沙發最佳距離怎麼算? ※換算方式電視吋數×2,54=公分,再× 2,5 倍=沙發與電視間最佳觀看距離。 42″ 電視與沙發距離266 公分50″ 電視與沙發距離318 ... 於 www.billibllg.co -

#88.[轉貼]電視螢幕尺寸與最佳觀賞距離的計算 - chinyuan的部落格

電視 最佳觀賞距離與電視的型式如,傳統RTC、電將、液晶電視無關,而是與螢幕解析度(掃描線數)有關,因為解析度的不同,收視距離也 ... 以42吋為例:電視高度約53公分: 於 aerobme.pixnet.net -

#89.越大越"好看"? 算準距離買對電視 - 華視新聞網

... 的最佳距離,但現在人住家空間不大,電視卻越買越大,看看小豪買了42吋的液晶電視擺在房間,這樣視線角度,角度過高,不只傷脖子也傷害眼球肌肉。 於 news.cts.com.tw -

#90.電視尺寸與觀賞距離 - 別搗蛋

電視 並非愈大愈好,而需考慮家中適合觀賞距離,常見算法為螢幕對角線的2-6倍, ... 42吋(1366*768) ... 如果照著上面的最佳觀賞距離絕對不會發生買了之後嫌電視小! 於 wywu.pixnet.net -

#91.好本事】讓洪華山告訴你,最佳觀賞距離及電視吋數間的公式

舉例來說:SONY 55吋的電視,壁掛的安裝高度是電視下緣離地約60~65公分;SONY 65吋電視下緣離地約55公分,84吋電視下緣則離地約42公分,電視牆、櫃的設計 ... 於 hhh.com.tw -

#92.留意!客廳電視與沙發的「親密距離」 | 房地稅務 - MyGoNews

坐在沙發上看電視的距離,是隨著你的電視尺寸而有不同的,一般來說,以現在42吋主流的液晶電視來說,電視與沙發的距離就應該是293~300公分,拿起捲尺量一下你家客廳 ... 於 www.mygonews.com -

#93.【問題】電視玩遊戲機距離問題- PS4 / PlayStation4 - 哈啦區

最近有考慮買台新的50吋電視放客廳請問距離大約3公尺50吋電視玩文字小的會看得很吃力嗎? ... 42 吋. 5.25 呎– 8.75 呎(1.6 米– 2.7 米). 46 吋. 於 forum.gamer.com.tw -

#94.關鍵數字123:這樣做才符合人體工學,客廳變得好舒適! -

建議可以先量出沙發與電視牆的距離,再來決定要買幾吋電視。 ... 公分,若為壁掛式,電視底部離地距離建議60吋為36~66公分、50吋44~74公分、42吋為42.5~72.5公分。 於 home.url.com.tw -

#95.看電視距離醫師:螢幕對角線2.5倍- Yahoo!奇摩新聞

醫師表示,看電視最適當的距離為螢幕對角線的2.5倍、觀賞視角為20度,另外,每30分鐘應讓眼睛 ... TATUNG大同42吋FHD LED液晶顯示器+視訊盒(V42C300). 於 w1m3n4rdlyoph.pixnet.net -

#96.55吋電視距離 - Privod

依照客廳距離提供50吋、55吋、65吋等液晶電視尺吋選購方式,另外要考慮的因素不只有沙發到電視的「距離」,也需要將「電視畫質」納入考量。 臥室基本上建議42 吋以上, ... 於 www.privod.me -

#97.布幕腳架/吊架 - MoMo摩天商城

LCD-07-1 26-42吋液晶電視壁掛架/超薄簡單拉式/與牆壁距離2.5公分/承重50kg/安全拉扣設計/台灣製造, 適用32-55吋液晶電視最簡單經濟實用,安全拉扣設計不怕搖晃/震動, ... 於 m.momomall.com.tw