2020平均生育年齡的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦卡米拉‧卡文迪許寫的 百歲時代:當人生百歲成為常態,我們該如何活得更好? 和增田 寬也的 地方消滅:地方創生的理論起源都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自三采 和行人所出版 。

朝陽科技大學 幼兒保育系 魏宗明所指導 劉瑩示示的 托嬰中心家長忠誠度與服務品質之相關研究-以台中市為例 (2021),提出2020平均生育年齡關鍵因素是什麼,來自於托嬰中心服務品質、家長忠誠度。

而第二篇論文朝陽科技大學 銀髮產業管理系 鄭堯任所指導 吳星諭的 臺灣推動幼老共園之初探:以試辦幼老共園 一日體驗營之幼兒園為例 (2021),提出因為有 代間學習、日間托老、幼兒園、幼老共園的重點而找出了 2020平均生育年齡的解答。

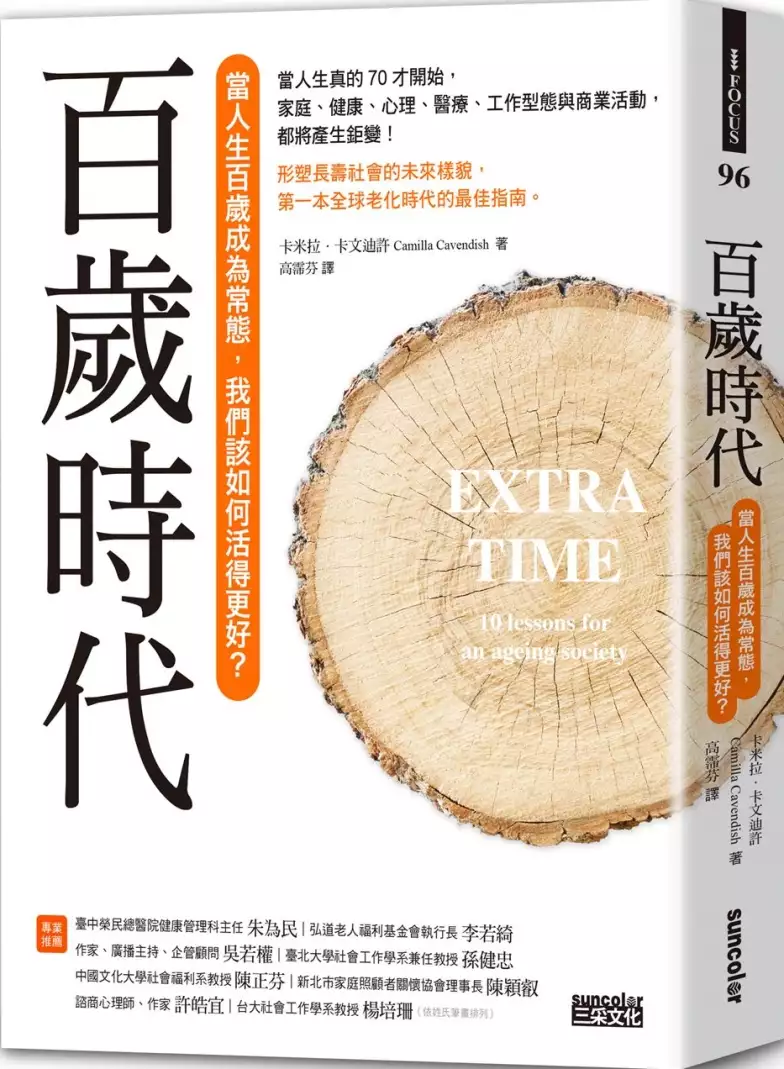

百歲時代:當人生百歲成為常態,我們該如何活得更好?

為了解決2020平均生育年齡 的問題,作者卡米拉‧卡文迪許 這樣論述:

「台灣已經進入『人瑞時代』。」——台大社會工作學系教授 楊培珊 21世紀,人類正式走入「百歲時代」。 全球醫療系統都尚未準備好, 但巨大的醫療商機卻悄悄浮現; 社會動力普遍老化, 卻讓銀髮上班族有了翻轉人生的機會! 全民長壽的此刻, 我們該如何「活得久,又活得精采」? 當人生真的70才開始, 家庭、健康、心理、醫療、工作型態與商業活動,都將產生鉅變! 形塑長壽社會的未來樣貌,第一本全球老化時代的最佳指南。 數據顯示:2019年出生的小孩,預計可以活到100歲。 2020年,全球65歲以上人口,預計將永遠超越5歲以下人口。 當你

60歲,你敢退休嗎?你的錢真的夠嗎?你的資源可以維持到何時? 英國——每十張病床中,就有一張躺著其實可以出院,卻無處可去的老人。760萬人成為家人的專職照護者,其中67萬人照顧失智症患者。 日本——老爺爺老奶奶在便利超商櫃檯打工,沒有人敢搞丟飯碗,因為老人年金與福利根本不夠。 中國——無數子女北漂,但在《老年人權益保障法》下,子女若冷落或忽視父母,則屬違法。孝與不孝,該如何界定?子女已難生存,奉養這門功課,又該如何完成? 全球——教育程度低且社經地位不佳的人,由於壓力荷爾蒙經常性過高,生理年齡會比教育程度高的高階主管還要提早衰老,形成了一種社會不正義。

然而,人老了,絕不能只是眼巴巴地望著終點線到來。 人生後半場延長賽,應該要是生命給我們的禮物。本書將告訴你以下驚人事實: ——心理影響生理,若能隨時更新「老年」定義,年輕的心態將打造年輕的生理年齡! ——只要在生活中植入小小的運動飲食改變,我們就能讓自己有病在身的時間壓縮到最短。 ——退休族轉換跑道繼續工作,吸收新知迎接新挑戰,才是超級保健、護腦的良方。 ——「退而不休」成為歐美新趨勢,各大企業開始發現,他們正需要有技術經驗、有責任心又有人脈的「初老年/中年活力」! ——歐美各國開始吹起「退休村」、「青銀共居」、「熟女共居組織」等風潮,既能阻止孤獨死

情況發生,又能有效預防長輩失智發生。 ——德國開始提撥預算,給付負責照護工作的家人,減緩其被剝奪感,增加其認同感。 ——荷蘭的「鄰里照護網」大大增強照護師與病患的「信任感」,客製化的照護方案,為國家和病患都省下掛病院、看心理諮商的大筆預算。 ——可偵測生命徵象的穿戴式科技與照護機器人的研發,將有效協助家屬掌握長輩健康狀況。 ——生物專家正努力解密長壽基因,幹細胞與白藜蘆醇等「抗細胞老化藥品」的使用,可望於十年內正式問世。 「初老年」與「中老年」的活法也大大不同,我們都應該努力延長充滿活力的「初老年」,將行動不便的「中老年」時間壓到最短。倘若各國政府或各界

人民團體,能致力於「改變老年的定義」、「介入民眾的飲食與運動控制」、「創建全民永生工作制度」、「研發新神經元增生與長壽基因之改良」、「打造機器人協助的醫療空間」、「為民眾創立生活圈與生活目的」,人民就有機會脫離絕望、虛弱無力的老年生活,重新定義長壽的價值。 本書特色 • 理解百歲時代來臨現象,重新定義長壽價值 • 理解歐美、日本面臨全民長壽,針對社會政策面的對應措施 • 理解歐美、日本面臨全民長壽,針對醫療照護方面的新趨勢 專業推薦(依姓氏筆畫排列) 【國內推薦】 朱為民 臺中榮民總醫院健康管理科主任 李若綺 弘道老人福利基金會執行長 吳若

權 作家、廣播主持、企管顧問 孫健忠 臺北大學社會工作學系兼任教授 陳正芬 中國文化大學社會福利系教授 陳穎叡 新北市家庭照顧者關懷協會理事長 許皓宜 諮商心理師、作家 楊培珊 台大社會工作學系教授 【國際推薦】 「振奮人心的必讀之書!」──《每日郵報》 「這本睿智之書,匯集了深入的研究與輕快的文筆,論點清晰明確,真希望本國首相可以好好參考。」──《泰晤士報》 「針對全球老化深入探討、分析、預測的集大全手冊,不可錯過!」──《金融時報》 「大膽而有遠見的書,為全民敲響世代警鐘。」──《星期日泰晤士報》 「全球壽命延

長,真的是好事嗎?如果老齡化社會只會讓我們變得更貧窮、更悲傷,我想所有人都不會希望『老而不死』。然而,無論是對個人而言還是對國家而言,變老都不一定等同於虛弱和無意義。作者完成了一份重要的宣言,闡明了老年社會可以如何成為更好的社會。」──羅伯特·佩斯頓(Robert Peston),英國ITV新聞政治編輯,前BBC新聞經濟編輯 「全民長壽,會帶來什麼巨大變化?人類要為此付出什麼代價?這本書話題引人注目,論點不失樂觀,並提出了可貴的建議,重新定義了長壽的價值。豐富的統計數據以及針對貧富差異的細緻觀察,令人嘆為觀止。最重要的是,作者勇於挑戰我們對衰老的觀念,使這本書成為我們每個人的案頭必備書

。」 ──艾米莉·麥特莉絲(Emily Maitlis),BBC Two新聞主播,時事節目Newsnight主播,BBC紀錄片導演 「這是一本令人振奮、實用且不失樂觀的好書,只要方向正確,人類不僅可以享受長壽,還能讓生命更加充實。每個人桌上必不可少的讀物。」──亞利安娜・哈芬登 (Arianna Huffington),《赫芬頓郵報》創始人 「如何活得更好的精妙指南。」──賽門·詹金斯(Simon Jenkins),前《倫敦晚報》編輯,前《泰晤士報》編輯,英國國民信託(National Trust)前主席,《衛報》專欄作家 「具有絕對的啟發性,內容豐富。如果你想度過美好

又長壽的生活,請務必一讀。」 ──大衛·安德魯·辛克萊博士(Dr. David Sinclair),生物學家兼老年疾病學家 「人口變化是我們最容易忽視的危機。作者為我們撰寫了最有趣,最具洞察力,最一反傳統價值觀的指南。這是一本非常重要的書。」──勞倫斯·薩默斯(Lawrence Summers),哈佛學院查爾斯·艾略特大學(Charles W. Eliot University)名譽校長兼教授 作者簡介 卡米拉‧卡文迪許(Camilla Cavendish) 牛津大學政治、經濟系雙學士,哈佛大學公共行政碩士,英國上議院議員。 曾任《泰晤士報》和《星期日泰晤士報》專

欄記者,精準剖析全球政治經濟,獲獎無數,包括「Harold Wincott資深財經記者代表獎」、「2008 Paul Foot Award榮譽記者獎」、「2009英國深入報導榮譽記者獎」。2013年,出版《卡米拉‧卡文迪許評論集》。 2015年,任英國首相策劃之Number 10 Policy Unit計劃主席,任職期間成功說服英國首相及其團隊推動「含糖飲料稅」。2016年受英國皇室冊封為小威尼斯男爵夫人,並於同年進入英國上議院,以議員身分為民服務。平時致力推動「按比例課徵死亡稅」,針對巨額遺產進行課稅,朝社會均富邁進。 譯者簡介 高霈芬 畢業於國立台灣藝術大學廣播電

視學系、波特蘭社區大學音樂系、國立臺灣師範大學翻譯研究所。 譯者信箱: [email protected] 臉書專頁:I'm Kurious With a B.A. in communications and a M.A. in translation and interpreting, Pei-fen Kao now works as a freelance translator/interpreter and a full-time hip-hop music enthusiast. You can find her at [email protected]

om or her Facebook Page: I'm Kurious. 引言 全民百歲的全新世界——人生延長賽 第一章 新生不再:人口結構將改變世界的權力平衡 第二章 你沒你想得那麼老:「老年」的定義正在改變 第三章 運動和飲食控制:大家都想要,但需要外力協助練習 第四章 打消退休的念頭吧:人類進入永生工作的時代 第五章 新的神經元:讓老腦更新,保持最佳狀態 第六章 長壽基因:老無病痛,長壽才有意義 第七章 走跳時代:人人都需要生活圈 第八章 健康醫療大革命:機器人照顧你,人類關心你 第九章 找到生命的意義:目標決定一切 第十章 被詛咒的世代:我們需要新的社會契約 結語 更美好的新世界

謝辭 延伸閱讀 作者序 全民百歲的全新世界——人生延長賽 二〇一八年,一名荷蘭男子向法院主張將自己的法定年齡減二十歲。六十九歲的艾米爾・拉特班德(Emile Ratelband)向荷蘭阿納姆(Arnhem)法院表示自己的實際年齡讓他感覺「不舒服」,因為他的實際年齡無法反映他的心理狀態——而且還成為找工作或是網戀的阻礙。他想把自己的出生年月日從一九四九年三月十一日改為一九六九年三月十一日。 拉特班德説醫生表示他的身體年齡為四十五歲。「六十九歲會受到很多限制,」他說。「如果我只有四十九歲,就可以接到更多工作。如果在Tinder上顯示為六十九歲,我就作古了。」朋友建議他謊報年齡

,但他說「要扯謊就要記住你說過的每一句話。」 拉特班德把自己的減齡主張與尋求認同的跨性別人士做比較——言下之意,他認為年齡必須是一種浮動的概念。拉特班德表示他的雙親都已過世,不會因為他希望改變年齡而生氣。他甚至還自願放棄退休金。 「正念教練」拉特班德的觀念十分前衛。法庭拒絕了他的要求,認為改變年齡會對投票權等法定權益造成「負面影響」。但是,這個看似無聊的案子卻蘊含了一個很重要的概念:我們正在歷史一個嶄新階段的起點,新階段即將展開。 人生延長賽——全民百歲的時代來臨了 若你現在正值五、六十歲,你便很有可能活到九十幾歲。如果能好好照顧自己,又有幸運之神的眷顧,接下來

的這幾十年中,大多時間你都可以健康有活力。人類的實際年齡與生理能力正逐漸在脫鉤。 足球進入延長賽代表革命尚未成功,同志仍須努力。我們很多人的人生亦是如此。「拒絕退休」,重返職場的人潮開始出現。生物學與腦神經科學的進步可以延長人類年輕的歲月。然而,我們的體制、我們的社會卻仍未跟上腳步。拉特班德的外表、體能,以及抱負都顛覆了我們對六十九歲的傳統看法。他的做法比較極端,想要改掉自己的出生年月日。但我們為何不乾脆改變人們對六十九歲的看法呢? (中略) 延長賽的時代會有越來越多的百歲人瑞。英國國家統計局(The Office for National Statistics)預測,

現今在英國出生的嬰兒,有三分之一可以活到一百歲。甚至有些科學家認為人類可以活到一百五十歲(詳見第六章)。 聽起來是個美好的故事。然而實際上,恐懼開始蔓延,我們就像是坐在一個「人口定時炸彈」上,等著一批批的年長者把政府吃垮,傷害國民生產總額。如果我們隨著年紀增長而失去創造力,六十歲就停止工作,經濟便會衰退,年輕的世代就必須面對壓垮人的稅率。 以全球的角度來看,人口學者認為預期壽命忽然降低應該只是短暫的現象。二十一世紀的人類會更加長壽,我們身處的社會也以意想不到的速度在老化。而人類老化的速度是否也加快了呢?若仍用過時的觀念來看待五十歲、六十五歲或八十歲,當然是如此。 提筆撰

寫本書的原因 二〇一六年我至愛的父親過世後我便開始撰寫本書。父親在世時一直很害怕「變老」,怕到他還沒真的老就已經過著限制重重的生活了。我仍記得他五十歲生日時有多麼憂鬱。那時我們在康沃爾,一起坐在他最喜歡的崖邊,看著下方的海浪拍打上岸,他說他感覺一切都「結束了」。那時的我還是個孩子,五十歲已經老得我無法想像。不過我也確實發現,那時起父親便開始用不同的眼光看待自己了。他會說:「喔,這不適合我,我太老了。」還邊嘆著氣。母親離開他後,他即便愛貓卻也不願意養貓,因為他怕貓活得比他久,日後會沒人照顧。我父母離婚的時候父親五十八歲,他最想念的就是我們那兩隻貓——亞瑟與梅林(離婚後母親把牠們帶走了,還

帶走了大家搶著要的那張餐桌)。結果我父親活到了八十六歲,而且這段時間內他幾乎一直處在絕佳的健康狀態。這麼長的一段時間他都未曾養過貓,若早養了還可以有貓咪相伴。 父親過世後,我實在很難不去思考年齡可能替我們設下的限制。 我母親七十二歲之前都謊報年齡,因為她擔心丟了秘書的飯碗,付不出離婚後背起的房貸。要圓一個謊是件非常辛苦的事。母親從來不敢加入公司的退休金制度,深怕露出馬腳。她也很討厭年華老去之後變成隱形人的那種感覺。她不讓我的孩子叫她「外婆」或使用其他會顯示她是外婆的稱謂,搞得祖孫之間關係頗為尷尬。 以傳統的角度來看,我父母很「老」才生下我——那時他們都快四十歲了。他倆是

一九五〇年代在牛津大學認識的,她是在康乃狄克州格林威治長大的美國佳人,他則是一位英國牧師的好學兒子。他們的同溫層都是學富五車、靈魂自由的藝術家與學者,對這些人來說,工作是興趣,銀行存款不重要,「退休」是個可怕的想法。我父親在《今日歷史》(暫譯,刊物原名:History Today)的最後一篇文稿是在查令十字醫院的病床上完成的。我母親最後一次心臟病發時正在替朋友爭取重返工作崗位的機會。 我在我的專業領域中發現年長者常被認為要聽天由命,我自己對我父母的看法也是一樣。我是一名記者,也曾在英國衛生部(Department of Health)工作,因此見過不少努力抵抗照表操課文化以及低薪工作環

境的護理、照護人員。我在擔任國立醫院與長照中心監管委員時,發現英國的病人根本就像是被關在二戰留下的筒倉中。而在擔任英國十號政策小組(Number 10 Policy Unit)的組長時,我提出課徵糖稅以及其他相關政策來解決肥胖的問題,肥胖會使人未老先衰,但社會卻普遍認為這是「個人選擇」。我也感覺媒體興奮地搶報百歲人瑞的新聞,卻不願意探討長命百歲的意義究竟為何。 我之所以寫這本書,是想要挑戰人們對老化的刻板印象並且找出各國分別做了哪些努力來打造這個「全民百歲的新世界」。我有幸可以認識許多偉大的領頭羊,在我心中他們是「頑強的生命鬥士」——他們拒絕保守的服飾、不願意退休、也不肯被推進長照中心

。 這些生命鬥士的直覺告訴他們,世界已經有了重大的改變。他們用不同的方式來傳達人類不該受年齡限制的訊息。而我寫這本書的目的是要傳遞這些人的訊息,說服讀者好好思考自己的未來,以免有天為時已晚,我也想試著改變目前社會定義「老」的方式。因為,不管我爸怎麼想,老的定義絕對不會是五十歲。但是,很多跟「老」有關的數據還是從五十歲起跳——而實際上很多五十歲的人人生才過了一半而已。這本書並非過度浪漫、不切實際的幻想。我並沒有說人人都能雀躍地踩著小跳步,一路活到一百二。老實說我寫這本書,有一部分原因是想警世。 我個人不認為長壽是福氣,除非你可以活得久又活得好。我父母都不想長命百歲。他們只想盡可能

活得精彩,也希望可以走得輕快。 在做本書相關研究時,有一項發現令我大感震驚,那就是貧富之間以及高低知識份子之間的未來大有不同。目前只有日本能妥善處理相關的健康問題,也就是說,有些人八十歲,但是是日本人口中的「初老人」(Young-Old),而有些才人六十五歲就已經是「中老人」(Old-Old)了。我個人認為這是當代最大的倫理挑戰,若不能找到因應之道,屆時富人、高知識份子以及幸運之神眷顧的人到了九十歲也許還精力旺盛——但到那時,他們所處的社會將沒有餘力照顧窮人。我們必須防止這樣的情形發生——怎麼說敬老之道都是文明社會的一個指標。 一、新生不再:人口結構將改變世界的權力平衡 到了二〇二〇

年,地球上六十五歲以上的人口數將會首度超過五歲以下的人口數。祖父母多,孫子、孫女少。 世界老化是由兩股趨勢所造成。首先,人類比以前長壽了。在二十世紀,多數已開發國家的平均預期壽命增加了三十歲,原因是營養充足、衛生良好、醫療進步。目前瑞士的男性最為長壽,出生起算的平均預期壽命為八十二歲;最長壽的女性則在日本,平均預期壽命約為八十七歲。澳洲、以色列、加拿大、南韓以及多數西歐國家也都緊追在後。男女之間預期壽命的差距也在縮小,因為過去喜歡自我放縱(喝酒、抽菸)的男性已經開始屏除惡習。 第二個原因是世界各地女性當母親的意願降低了。一九六四年,一名女性平均會有五點多個小孩,到了二〇一五年卻只剩下二點五個。

若要維持目前的人口數,生育率就必須達到「生育替代率」(replacement rate,一名女性約要有二點一個孩子),而世界上目前有八十三個國家的生育率低於生育替代率,這些國家的總人口數將近世界人口的一半。澳洲、紐西蘭、巴西、智利以及多數歐洲國家目前的生育率都低於這個水準。南非和印度的生育率也快速地朝著替代率靠攏,這兩國目前的生育率分別為二點五和二點三。 這種變化會改變國家的樣貌。日本人口早已開始萎縮,而到了本世紀中,義大利、波蘭、南韓以及俄國的人口也會開始萎縮。這些轉變可能會重新界定地緣政治的權力平衡——也就是人口老化、人口萎縮這條路上的國家(主要是中國)以及有許多年輕人、移民撐腰的國家(

目前的美國)之間的權力平衡。 未來的年輕人大本營會是非洲。在二〇一七至二〇五〇年之間,估計有二十六個非洲國家人口會翻倍,使非洲大陸又再多出十三億的人口。 在世界人口數達到巔峰後(預計會在二〇七〇年之後,人口數預測值各有不同,九十億至一百一十億不等),人類減少對環境來說應該是好事。但是我們也已經可以預見這會對人類造成的影響。走一趟日本秋田縣,那裡三分之一的居民都年過六十五,成長中的產業主要是葬儀社。或到中國東部的如東縣,十五年之間,學校倒了一半,因為年輕人都搬走了。

托嬰中心家長忠誠度與服務品質之相關研究-以台中市為例

為了解決2020平均生育年齡 的問題,作者劉瑩示示 這樣論述:

本研究旨在探討托嬰中心家長忠誠度與服務品質之相關,採用問卷調查法,以台中市托嬰中心家長為研究對象,於2020年12月進行調查研究與分析。研究工具為自編「托嬰中心家長忠誠度與服務品質量表」。採用隨機抽樣方式進行問卷調查,共調查588人,有效問卷523份(88.94%)。並將調查所得資料,以描述性統計、t考驗、單因子變異數分析、積差相關等統計方法進行分析。本研究結果如下:一、托嬰中心家長忠誠度屬中高程度。二、不同「性別」、「年齡」、「教育程度」、「職業」的托嬰中心家長忠誠度 並無顯著差異。三、托嬰中心服務品質屬中高程度。四、不同「年齡」及不同「教育程度」的家長對托嬰中心服務品質的看

法有 顯著差異。五、托嬰中心家長忠誠度與服務品質具有顯著正相關。 根據上述研究結果,本研究針對主管行政機關、托嬰中心經營者與後續研究者提出若干建議。

地方消滅:地方創生的理論起源

為了解決2020平均生育年齡 的問題,作者增田 寬也 這樣論述:

城鄉差距逐年增加,人口過度集中都市,許多地方面臨衰亡危機 若是放任不管,二十年過後,你的家鄉、你的國家,名字還會存在嗎? 根據日本厚生省社人所的「日本將來預估人口」推計,等到西元二○四○年,日本將可能會有896個市町村、也就是超過一半的地區,會因為人口過少而面臨消失的危機。鄉村地方消失,絕不是聚落的「物競天擇、適者生存」,事實上,鄉村消失將會連帶導致都市和國家毀滅性的崩壞!這個現象的成因──人口問題,並不只是日本獨有的困境,少子化、高齡化、城鄉差距,有著跟日本相似問題的台灣,不久後也必定會面臨同樣的處境。該如何減緩地方衰退的速度,讓地方重新恢復生機,進而讓國家永續發展呢?

作者増田寛也用大量數據資料,率領「日本創成會議」組織,分析出人口問題與鄉村地方的核心關鍵。以各種警訊作為序章,一開頭就提出對於「人口減少」的九大誤解,直接點明「這不是遙遠的未來,而是現在就得面對的問題」。接著一步步解析現況與背後成因,針對不同問題分別提出不同的對策:避免人口集中,就得增加鄉村的吸力;想要解決少子化問題,得先營造出適合生育的社會環境。最後,更進而以地域分析為基礎,提出能延續地方生命力的六大區域發展模組,從理論分析,到實務操作,全盤規劃了應對未來人口問題的短中長程做法。 增田寬也劃時代眼界的主張,讓日本政府因此而推行「地方創生」政策,試圖在不可挽回之前先一步出手,思考該如何展

望未來。「人口問題,就是國安問題。」日本早五年開始的地方創生政策,已開始慢慢累積出成果。2019年剛開始地方創生元年的台灣,是否能清楚辨別危機與目標,正是本書能夠提供最佳借鏡。 名人推薦 專文推薦 陳美伶|國家發展委員會主任委員 張正衡|台灣大學人類學系專任助理教授 曾旭正|前國家發展委員會副主任委員、台南藝術大學教授 地方各界專業推薦(按筆劃順序排列) 丘如華|台灣歷史資源經理學會秘書長 吳明錡|臺北醫學大學跨領域學院執行長、前教育部大學社會責任計畫培力企劃召集人 周奕成|世代文化創業群負責人 馮小非|上下游新聞市集總編輯 作者簡介 增田

寬也 日本政治家,前任總務大臣。 1977年畢業於東京大學,獲法學士學位,進入建設省任公務員。辭職後次年當選岩手縣知事,為日本最年輕的都道府縣政府長官。其後於1999年、2003年兩次連任岩手縣知事。2007年至08年擔任內閣總務大臣,退任後擔綱野村綜合研究所顧問、東京大學公共政策研究所客座教授,2011年起任日本創成會議主席。 譯者簡介 賴庭筠 政大日文系畢業。媽媽/中日口筆譯/日語教學/採訪/撰稿/選書/數位策展編輯。堅信「人生在世,開心才是正途」。持續累積相關經驗,於從事筆譯第13年時突破120本譯作,並展開全新的嘗試。 李欣怡 畢業於名古屋大學。在浩瀚的

翻譯宇宙中譯書、說書,小心翼翼堆磚砌瓦,希望每一塊都是個安穩的立足點。 賜教信箱:[email protected] 雷鎮興 中日口筆譯工作者。從小就是哈日族,喜愛關注與研究日本的各類文化。踏入譯界後,深感語言、文字所帶來的不可思議力量,期盼渺小的自己也能參與其中,盡一分綿薄之力。 譯稿賜教:[email protected] 曾鈺珮 臺大日文系畢。歷經不同工作領域,唯獨日本的存在不變。在日文與中文轉換間找到人生意義。 寫給台灣讀者的序文 序章 人口迅速減少帶來的警訊 第一章 極點社會來臨──八九六個地方可能消失的衝擊 第二

章 日本需要的國家策略 第三章 避免人口極端集中於東京一點 第四章 實現民眾的「目標」──解決少子化問題 第五章 未來日本的縮圖——北海道之區域戰略 第六章 區域存續的六個模式 對話篇1 不久後東京也將縮減,日本陷入無可挽回的局面 對話篇2 尋找解決社會人口遽減的處方箋 對話篇3 競爭力高的地方有哪裡不同 結論 推薦序 陳美伶(國家發展委員會主任委員) 我國人口近幾年正面臨高齡化、少子女化之嚴重考驗,依據本會「中華民國人口推估(2018至2065年)」報告,台灣

人口自2022年起呈負成長,相較於2017年總人口尚有2,357萬人規模,推估至2054年總人口將跌破2,000萬人。倘若再深入研析全國368個鄉鎮(市)區過去人口趨勢與預測,則可發現部分鄉鎮因長期青壯年人口外流嚴重,實際上早已進入人口負成長的階段。 本書作者為日本前總務大臣增田寬也,2011年起任日本創成會議主席,並於2014年發表地方消滅論,指出日本預估896個市町村可能於2040年前消失等。該書在日本出版後,引發日本社會廣大迴響,也間接促使安倍內閣成立「城鎮、人、工作創生本部」,制定綜合策略,並於2015年展開一連串「地方創生」政策的推動,訂出「希望出生率一點八」、「五十年後人口仍

維持一億人」的目標。 日本高齡少子化現象與衍生的社會問題較台灣發生更早,本書透過人口統計與預測,探討日本「可能消滅的都市」與「極點社會」的發展,對於問題意識與其相應政策均有深入與嚴謹的分析,值得國人借鏡。尤其城鄉與區域發展不均衡是後工業時代全球普遍性的課題,在總人口數呈現正成長的國家,城鄉發展可以相互依存;但在總人口數開始減縮的未來,伴隨著尋求工作機會,青年由鄉村地區大量移居到都會地區,更加速鄉村地區的老化與人口流失。 面對我國總人口減少、高齡少子女化、人口過度集中大都會,以及城鄉發展失衡等問題,行政院已於2019年1月3日核定「地方創生國家戰略計畫」,以未來維持總人口數不低於2,

000萬人為願景,期望2022年地方移入人口等於移出人口,2030年地方人口能夠回流,達成「均衡台灣」的目標。在推動上,將以人為核心,找尋每一個地方的獨有特色,透過企業投資故鄉、科技導入、整合資源、社會參與創生及品牌建立等五大策略,結合政府與民間各方力量,逐步規劃、推展與落實。 本書提出延續區域生命力的六大模組,如「招攬產業型」、「衛星都市型」、「學園都市型」、「小巧城市型」、「公共財主導型」、「產業開發型」等,給我們在推動地方創生很好的啟示和參考。不管是「招攬產業型」或「產業開發型」均強調帶動地方投資量能,如同我國地方創生政策強調以「投資代替補助」為主的推動策略;另外「衛星都市型」、「

小巧城市型」則強調建立「地方中樞據點都市」的網絡生態,透過資源整合與集中,完善地方基盤設施,滿足其「麻雀雖小五臟俱全」等完整的生活機能。 面對人口縮減時代的來臨,我們不須過度擔憂,伴隨著數位時代新科技的應用,透過自動化設備與產業轉型升級,我們可以更有效率的提升產業附加價值。在通訊科技進步下,未來在地方自由創業的人將會更多,也不必受限於通勤時間而必須住在大都市內,這都是地方再生的契機。推動地方創生關鍵,在於活用區域特色資源進行產業振興,達到增加雇用機會及居民定居目標,使地方自立發展。找出地方特色,用創意和創新轉化為創生利基,讓企業和人才在地方生根,需要大家共同努力與實踐! 先行者的啟示

曾旭正(台南藝術大學教授,前國家發展委員會副主委) 「地方消滅」!何其恐怖而令人擔憂的可能,但人們普遍對它無感,以至於對此危機不斷示警的人,往往會有一種「眾人皆醉唯我獨醒」的荒涼感!這本書的作者增田寬也先生,想必也有同感吧! 在我們研究日本的地方創生政策後,清楚地知道:「地方消滅論」所激起的危機感是日本之所以能夠大步推出地方創生政策的重要原因。在政策推出前,許多評論者即呼籲,如果沒有強力的政策介入,日本的人口將在本世紀中跌落到一億人以下,更誇張的預言甚至說在三個世紀後,日本人將只剩下三千餘人,成為一個必需被保育的人種。想必是這些聳聽危言讓日本社會建立了普遍的危機感,加上2009年

日本總人口達到高峰後,確實總人口數開始減少,讓日本社會真實體認到人口問題的嚴重性。因此五年後,安倍政府推出地方創生政策,才能得到社會的支持,採行諸多強力作為:任命大臣並設專責機構、修改法令、擴大故鄉稅、人才下鄉,甚至要求東京核心區的大學減招! 相較起來,台灣的地方創生政策力道就輕弱得多,關鍵正是社會的危機共識還不足。參考日本經驗,台灣實在需要對未來人口老化與少子化的問題更多討論,從各種角度關注人口變遷可能對城鄉發展的衝擊、對產業發展的影響,乃至於對家庭生活的改變。不止需要政府部門多闡述,更需要平面媒體和網路等發起更多議論。唯有如此,強化了台灣社會的危機意識,才可能讓產官學研社等各層面都動

起來,地方創生也才可能奏效。 本書是掀起日本人口危機意識的關鍵著作,對於人口及城鄉問題做了非常紮實的討論,其研究方法、分析方式和政策建議都很值得參考。期望台灣學界與政府部門善用之,並在台灣人口即將越過高峰之前,發為論述激起社會關注! 我們與「地方創生」的距離 丘如華(台灣歷史資源經理學會秘書長) 本書正是目前台灣地方發展最需要的警鐘、及時雨,對於日本國家策略發展有完整陳述,提供了精確的數據分析及可行的人口策略,強調以「地方主要都市」做為防線,阻止往東京人口黑洞集中趨勢。 日本政府針對地方人口及發展問題,經歷至少五十年各種嘗試及累積。筆者與日本各地有三十多年的往來,了解到日

本在地方策略下發展較好的鄉鎮,實際因尊重並重視地方資源,以過去人們努力及文化累積的成果為基礎。地方創生議題是以往計畫的延伸,而非缺乏根基的移植仿效。 岐阜縣飛驒古川保存宣揚工匠文化及當地祭典四百年傳統。地方透過鄉鎮豐沛的祭典文化,維繫著人、土地與生活;長野縣小布施町透過都市設計保存當地歷史並改造為文化館舍,結合山區重要農產─「栗子」。當地圖書館為了居民「學習」、「育兒」、「交流」、「情報發信」而建。 本書提醒我們目前亟需完整盤點了解各地方資源、文化開始,以具體數據並進行分析,從教育、社會參與連結各層面,進一步形成全民意識,也唯有在全民參與及各界資源共享的條件下,台灣的地方創生之路方

能穩健地邁步向前。 地方創生原來如此? 吳明錡(臺北醫學大學跨領域學院執行長、前教育部大學社會責任計畫培力企劃召集人) 這本書的名字很吸睛,但不好讀,不過卻是理解、參與、甚至是批判「地方創生」很重要的起點。當日本的地方創生政策走到第一個五年(2014-2019)的尾聲,各界正在檢視KPI的達成狀況、解讀政策亮點和副作用的同時,增田寬也教授《地方消滅論》的中譯本來得正是時候! 這本書之所以重要,是因為作者有相當豐富的實務經驗,在提出真實且具高度挑戰性問題的同時,也帶來可能的解方,讓讀者可以積極想像關於地方發展的各種可能性。不好讀則是因為,讀者可能需要一點背景知識,才比較能夠在日本

地方分權改革的脈絡下,充分理解地方創生戰略的本質,在閱讀或政策借用的時候不會照單全收。 我在2014年協助教育部推動「無邊界大學計畫」及後來的「大學社會責任實踐計畫(USR)」因為關注大學如何驅動區域創新、大學如何培養地方發展所需要的跨領域人才,所以我長期關注地方創生的發展動向,我認為這本書是一個相當難得的區域創新教材。無論你是中央或地方政府官員、民意代表、社區工作者、民間企業或學校老師,如果你想台灣做點什麼,希望自己家鄉在未來5年、10年、20年會更好、更不一樣。我想這本書可以刺激你的思考,讓你有機會用新的眼光來想事情、看問題! 周奕成(世代文化創業群負責人) 在日本,地方消滅

論,是地方創生的起源。或說是有了地方消滅的問題意識,才有了地方創生的對策。 在台灣,地方消滅的危機感不大。畢竟台灣的人口密度相當高,鄉鎮距離非常近。說人口老化,大家感受得到;說地方消滅,好像沒那麼嚴重。 另一點是台灣的地方意識不強,只要經濟過得去,地方文化特色不是人民優先關心的,似乎消失也無所謂。 台灣人比較緊張的不是地方消滅,而是國家消亡。日本人沒有國家消亡的憂慮。台灣人有。 國家消亡和地方消滅當然是不同的問題。很奇妙,不同的問題能不能用類似的對策?在我看來是可能的。 地方創生在台灣,具有比日本更大的意涵。就如同1990年代的社區總體營造,隱含了台灣共同體意識的建構。

2020年代的地方創生,也具有相當大的台灣共同體升級更新的意義。地方消滅和國家消亡的危機,都可以用地方創生來對治。 寫給台灣讀者的序文 在規畫國家與地方的遠景之際,首先必須掌握人口動態。未來人口的變化將左右著產業政策、國土政策、社會福利政策等一切政策。二○○八年,日本人口從高峰開始轉為減少。若任其發展,不找出解決對策,僅需一百年再多一點的時間,人口將減少到現在的四成左右。我們實在無法想像,人類將體驗前所未有「人口遽減的社會」,它對日本社會將造成什麼影響。 本書「地方消滅」在二○一四年的夏天出版。探究日本總生育率低迷的原因,我們得知在於生育、育兒困難的社會環境,以及偏鄉地區的

年輕人過度集中在出生率低的東京。當時,日本社會對這項問題的關注程度並不高。大約在四十年前──一九七五年,日本出生率首度跌破百分之二。在二十年前──一九九五年左右開始,十五歲到六十四歲的工作年齡人口首度轉為減少,當時人口減少的問題並沒有立刻顯現。儘管日本政府祭出各項少子化對策,但當時「長壽化」人口日趨增加,全民高度關心這項議題,於是政策多半傾注於解決高齡化的問題。因此,在這段期間,少子化發展到了嚴重的地步。有人形容人口減少是「安靜無聲的緊急事故」,現在不採取行動,將會決定幾十年後日本社會的悲慘命運,人口減少問題的可怕之處就在這裡。 所幸,本書引起大家高度關注並瞭解它的嚴重性。我們以日本所有

的都市為對象,以獨特的長期人口預測方式來統計「可能消滅的都市」。在公布這分清單之後,立刻傳遍日本全國,引起全民重視。我們希望每一個人將它視為自己的事,成為思考解決問題的契機。由於政府感受到全民的高度關注,在同年成立了對策本部,制定綜合策略,訂出「希望出生率一點八」、「五十年後人口仍維持一億人」的目標。地方自治體也開始致力推動各項少子化對策,以及創造地方上的工作機會,並且認真檢討這些做法。不論政府或民間,讓每一個人共同重視日本人口減少的實際情況與政策方向性,這是非常重要的一件事情。 我們希望,日本不會把這個問題當成一時的風潮而結束,必須嚴肅以對,找出對策克服困難。換句話說,我們必須阻止人口

減少,維持充滿活力的社會。因此,接下來才是關鍵時刻。我們應共同打造一個容易生育、育兒的友善社會,同時創造地方偏鄉的工作機會,避免年輕人過度集中在東京。不過,這些幾年的努力並不會立即出現結果。 在各種努力之下,出生率雖然有改善的趨勢,但遺憾的是,這幾年的出生率僅達到一點四左右,人口往東京過度集中的情況仍舊加速惡化中。日本在不停變化的國內外情勢中,想要社會朝著同一個目標持續努力,這並非一件容易的事情。 據聞,台灣與日本同樣為低出生率所苦。兩國除了地理位置相當接近外,在經濟、社會與文化方面,也具有許多共通點。 我們所討論、致力推動的具體內容,若能對台灣人口減少的研究有所幫助,身為作

者,我將感到無比欣喜。期盼透過彼此的交流,對於人口減少的問題能有更深一層的認識。 我們無法避免當前人口減少的情況。但是,若能減緩人口減少的速度,讓社會走在永續發展的道路上,就是我們這一代對下一代的重要使命。儘管前方路途險峻,我會與台灣的讀者一起持續走下去,衷心期盼能夠開創一條康莊大道。 二○一九年二月 增田寬也 序章 人口迅速減少帶來的警訊 ●人口大幅減少 描繪國家的願景時,一定要先掌握人口動向。包括產業、國土、勞工、社會福利政策等各種政策,人口都是重要關鍵。 日本人口於二○○八年達到巔峰後開始下滑,逐年減少。二○一○年日本有一億二八○六萬人。若不採取對策,到了二○五

○年,日本將剩下九七○八萬人;到了廿一世紀末的二一○○年,將只剩下四九五九萬人。也就是說不到一百年,日本的人口就銳減約六成,回到明治時代的水準(資料來源皆為國立社會保障.人口問題研究所(社人研)「日本將來預估人口」〔二○一二年一月〕中推計值)。據說相較之下,人口預測比政治、經濟等預測來得準確許多,不會有太大的誤差。實際對照預估數字與現實情況,現實情況竟然更加嚴峻。我們必須要面對「人口減少」此一前所未有的問題。 人口減少的問題並非憑空而起。戰後一九四七~一九四九年第一次嬰兒潮時的合計特殊出生率為四.三二(女性一生生產數的平均值,以下稱出生率),之後開始下滑。到了二○○五年,出生率創下有史以

來最低的數字一.二六後才逐漸回升,並於二○一三年恢復至一.四三。一直到現在,出生率仍偏低。 之所以這麼說,是因為就二○一二年的日本而言,出生率二.○七才能使人口數持平。以一.四三換算,未來日本的人口將會減少三成。 在此期間,日本政府於二○○三年七月訂定「少子化社會對策基本法」,並於內閣府設置「少子化社會對策會議」。二○○七年安倍晉三第一次改閣後,更任命「內閣府特命擔任大臣」負責處理少子化問題。然而,由於日本民眾對此問題漠不關心,日本政府遲遲無法提出有效對策也是事實。 ●已無法視而不見 人口減少的問題起因於少子化問題,然而因日本社會同時存在高齡化問題而長期被忽視。許多日本民

眾將注意力放在如何因應高齡化問題,而使少子化問題就像慢性病一樣,越來越嚴重。民眾並沒有發現少子化問題對自己居住的城市與生活有什麼樣的影響,也沒有未雨綢繆的危機意識。一直到了連高齡者較多的區域都開始出現「人口減少」的問題,民眾才發現此問題的嚴重性。 尤其是東京等年輕人較多的大都市,更對此問題後知後覺。一直到現在仍是如此。然而根據我的計算,日本全國已有七九四個地方的高齡者開始減少。人口減少的問題並不是將來的問題,而是現在的問題。 政治或行政體系向民眾提出增加人口、擴大商業規模等願景很容易,然而要坦誠人口將減少、商業規模將縮小則很困難。畢竟沒有人樂見那樣的未來。因此政治人物等都對此避而不

談。 日本人口減少已成事實。各地的人口已不可能成長,只會減少。因此我們必須面對許多問題,包括如何維持醫療、交通、教育等生活必需的服務?如何整修道路、橋梁、公民館等基礎建設?如何開發當地的產業與就業市場? 最困難的是推動高齡化對策時,必須同時考慮少子化問題。無論是政治、行政體系與民眾都得確實了解此事,方能採取行動。我基於此想法於國政顧問組織「日本創成會議」下設置了「人口減少問題檢討分科會」,與經營者等專家學者共同研究,並於二○一四年五月根據預估而發表「日本可能消失的地方」。本書內容即是以該報告為主,歸納整理而來。 ●九大誤解 在討論「人口減少」問題在日本會如何發展、對各區域

有何影響以及我們應採取什麼樣的對策前,希望各位先了解「人口減少」。一般人對「人口減少」有許多誤解。然而我認為不僅毫無根據的樂觀很危險,毫無根據的悲觀也無濟於事。採取對策前,我們必須要有正確而冷靜的認知。 第一個誤解:人口減少應該是五○年、一百年後的問題吧? 沒有那麼久。一如前文所述,日本許多地方的人口──包括高齡者──已開始減少。 第二個誤解:人口減少不是能改善人口稠密的狀態嗎? 關於這一點,第一章將詳細說明。事實上日本的人口減少,與人口自鄉下移入都市(尤其是東京圈,包括琦玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣)有密切的關係。日本各地的人口減少不成正比。地方的人口急速減少,但湧入都

市的人口不斷增加。儘管都市(尤其是東京圈)的人口也將減少,並暫時改善稠密的問題,但未來將比現在還要稠密。 第三個誤解:人口減少是地方的問題,並不會影響東京吧? 東京之所以能維持一定人口,是因為人口自鄉下移入東京。東京的出生率非常低,缺乏人口再生產力。若地方再也沒有人口移入東京,東京終將衰退。 第四個誤解:日本整體人口減少並集中在東京,應有利於提升生產力? 一如前文所述,若鄉下有無止盡的人口能移入東京,的確如此。然而事實不然。人口集中在東京,短期內或許可提升生產力,但長期而言絕非好事。為使東京持續成長,必須改善人口集中在東京的問題。此外東京將面臨超高齡化的問題。如何解決此事,

將大大影響東京的國際競爭力。 第五個誤解:近年日本的出生率逐漸提升,應可消除人口減少的問題? 由於年輕女性的數量減少,即使出生率逐漸提升,出生數仍會下滑。假設出生率恢復到人口替代水準的二.○七,在現在出生的孩子為人父母前,日本的人口仍會持續減少數十年。 第六個誤解:現在才想解決少子化問題,為時已晚了吧? 人口減少已是無法避免的事實,但要維持一定人口,還是得先解決少子化問題。改善出生率的行動只要晚五年,未來的穩定人口就會少三百萬人。解決少子化問題,刻不容緩。 第七個誤解:政策無法影響出生率吧? 事實上,法國、瑞典等國家都是以政策提升出生率。加上日本民眾大多數還是希望

能有自己的孩子,只要能從根本強化少子化對策,效果就值得期待。 第八個誤解:即使是「鼓勵生育制度」完善的區域,出生率也在下滑啊? 日本的出生率下滑,不只是育兒環境的問題,亦與晚婚、青年所得等問題密切相關。因此制定解決少子化問題的對策時,必須通盤考量,才能有效提升出生率。 第九個誤解:接受海外移民就能解決人口問題了吧? 只要日本無法大膽地轉換成多民族國家,接受海外移民對解決少子化問題猶如隔靴搔癢。改善出生率,才是解決人口減少問題的根本之道。 本書收錄《中央公論》二○一三年十二月號、二○一四年六月號與七月號的論文。當時由於篇幅有限而未刊登的內容,本書將詳細說明。大綱如下:

第一章以《中央公論》二○一三年十二月號的論文為基礎,說明日本獨特的人口減少結構──我們稱之為「極點社會」,也就是說「人口極端集中於東京一點」。 第二章以《中央公論》二○一三年十二月號、二○一四年六月號的論文為基礎,提出針對人口減少問題,中央與地方政府應設置扮演司令角色的機構,並制定長期的綜合對策。 第三章、第四章將以「日本創成會議」的「人口減少問題檢討分科會」的建言為基礎,分析如何改善人口減少的主因之一:人口的社會移動,同時提出關於少子化問題的建言。 第五章以《中央公論》二○一四年七月號,北海道綜合研究調查會理事長五十嵐智嘉子女士的論文為基礎,根據上述說明提出具體案例─

─分析北海道的未來與策略。 第六章將著眼於年輕女性增加率位居上位的地方,分析如何將其分類並根據區域思考如何解決人口減少問題。這部分是全新的內容。 對談篇將整理我在《中央公論》以人口減少為主題進行的對談與座談。 人口減少是無可避免的問題。既然如此,我相信如何建立有希望的未來是我們這一代的使命。當務之急是我們必須要避免人口急速減少,並消除「極點社會」出現的可能性。只要能夠抑制人口減少的速度,就能使人們的生活更加豐饒。這取決於我們每個人的選擇。 第一章 極點社會來臨──八九六個地方可能消失的衝擊 ●少子化越演越烈日本正式邁入「人口減少時代」。人口減少起因於出生數減少,也就是

所謂的「少子化」。其主因為「不婚化」、「晚婚化」等「結婚行為」的變化,以及「出生率」下滑。日本的非婚生子女非常少,因此「結婚行為」的變化對人口影響甚鉅。 過去日本的女性生產以二五~二九歲為主。然而二五~二九歲的女性未婚率自一九八五年超過三○%,到了二○一○年更是超過六○%。由此可知二○~二九歲女性的生產率大幅下滑。另一方面,三○~三九歲女性的生產率提升許多,但仍無法彌補前者造成的缺口。 觀察近年的情況,會發現二○一三年的出生率為一.四三,而出生數約為一○二萬九千八百人(圖1-1)。日本的出生率於二○○五年跌至一.二六後逐年回升,但出生數仍持續減少。這段期間出生率的提升,是拜三五~四五歲女性的生

產率增加之賜。然而未來是否能繼續依賴三五~四五歲的女性,未有定數。就日本人口結構來看,一九七一~一九七四年的「第二次嬰兒潮世代」為近年的高峰。其中,一九七四年出生的人到了二○一三年也已三九歲,可以想見二○一三年後的女性數量不會更多,只會更少。也就是說,即使未來出生率提升,出生數仍會減少,無法解決人口減少的問題。日本的少子化問題一發不可收拾。 ●出生率回升越快越好日本的出生率這麼低,要提升至人口替代水準(使人口持平的出生率)很困難。日本的人口替代水準為二.○七,考慮到人口替代水準可能因出生動向等因素而變動,加上人口的國際移動等條件,本書將日本的人口替代水準提升為二.一。假設到了二○三○年,日本的

出生率能回升至二.一,人口減少的情況就會解除。即使如此,人口必須等到二○九○年──也就是六○年後──才會恢復穩定,停留在九千九百萬人。這種情況符合慣性法則。少子化問題已影響日本數十年,尤其是鄉下。這是日本的人口減少為何如此嚴重的原因。 我們面對此情況,必須立刻採取行動。除了冷靜接受嚴峻的預測,也必須盡早提出有效對策。

臺灣推動幼老共園之初探:以試辦幼老共園 一日體驗營之幼兒園為例

為了解決2020平均生育年齡 的問題,作者吳星諭 這樣論述:

臺灣社會正面臨少子化與高齡化的衝擊,為了因應少子化所造成幼兒園的經營困難及如何滿足高齡化所產生的日間托老需求,本研究以「幼兒園轉型為幼老共園」的概念,於有閒置空間或有意願的幼兒園試辦「幼老共園一日體驗營」。研究場域為幼兒園,透過舉辦「園所業者公聽會」,並選出臺中、彰化及南投地區有高度意願試辦「一日體驗營」的幼兒園。在體驗營的活動實施後,針對幼兒園老師、園長、幼兒家長及長者親屬,進行問卷調查及訪談,瞭解幼老共園實踐性之初探。研究結果發現,在16家舉辦幼老共園一日體驗營的幼兒園中,受測的183位幼兒老師對於幼老共園的認同度極為正向且支持,李克特5點量為4.23達顯著水準;受測的104位幼兒家長對

於幼老共園的認同度極為正向且支持,李克特3點量表為2.89達顯著水準;受測的163位長者親屬對於幼老共園的認同度極為正向且支持,李克特3點量表為2.65達顯著水準;受測的10家幼教從業者對於幼老共園的態度亦相當支持,李克特5點量表為4.60亦達顯著水準。透過本研究初探的結果,可獲知幼兒園未來轉型成為幼老共園形態有高度的可行性,可提供各幼兒園未來轉型成為幼老共園之參考。