高錕在什麼地方出生的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦愛新覺羅.溥儀寫的 末代皇帝自傳(上)【經典新版】 和蔣耀賢的 我的荒糖進行式:一個文化恐怖份子的深情自白都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自風雲時代 和遠足文化所出版 。

國立中山大學 中國與亞太區域研究所 廖義銘、張顯超所指導 楊國康的 公立葬儀設施循環經濟之研究:以高雄市為例 (2019),提出高錕在什麼地方出生關鍵因素是什麼,來自於高雄市、環保自然葬、殯葬設施、循環經濟、殯葬管理條例。

而第二篇論文國立高雄大學 政治法律學系碩士班 廖義銘所指導 李光耀的 食品安全風險管理之法原則 —以預防原則與比例原則為中心 (2018),提出因為有 食品安全、風險管理、預防原則、適當保護水準(ALOP)、比例原則、健康權、保護義務的重點而找出了 高錕在什麼地方出生的解答。

末代皇帝自傳(上)【經典新版】

為了解決高錕在什麼地方出生 的問題,作者愛新覺羅.溥儀 這樣論述:

著名歷史小說家高陽作序 獲九項奧斯卡金像獎的電影「末代皇帝」原著 他的一生如戲,充滿曲折離奇 三歲登基的溥儀,受時勢禁錮的一生 從九五至尊到階下囚,從飯來張口到親手勞動 溥儀巨大反差的一生,有多少不為人知的秘密…… 史上唯一為自己作傳的皇帝,也是四千餘年帝制的最後一位皇帝 溥儀的前半生,可說是現代中國革命過程的反映;他的後半生,只是日暮崦嵫的餘年。 本書含溥儀自撰的「我的前半生」,及沈醉所寫的「溥儀的後半生」 一窺末代皇帝一生起伏跌宕的完整故事 溥儀的一生,是一部活的現代史 他經歷了古今中外帝王從未有過的榮枯深沉 傳奇悲劇性的遭遇,見證了

那段動亂的時代…… 三歲的孩子正奮力的「抗旨」,他不想穿上那身繁複的華衣,不想戴上那頂令人不舒服的帽子,他哭喊不依,直到乳母前來安撫,才停止哭叫。 但見到慈禧那張臉孔,三歲稚兒又被驚得大哭,連慈禧哄他的冰糖葫蘆都一把摔到地下,只哭喊著:「要嫫嫫!要嫫嫫!」弄得慈禧很不痛快。 半個多月之後,舉行「登極大典」。 小小孩又被全身裝扮,在一個奇冷的天氣裏,被抬到大和殿,放到又高又大的寶座上。 沒有幾個三歲孩子能忍受這些,哭喊大鬧掙扎,父親只好安慰他:「別哭別哭,快完了,快完了!」 誰知一語成讖…… ◎溥儀的父親印象: 我做皇帝、我父親做攝政王的這三年間,我是在最後

一年才認識自己的父親的。 那是我剛在毓慶宮讀書不久,他第一次照章來查看功課的時候。有個太監進來稟報說:「王爺來了。」老師立刻緊張起來,趕忙把書桌整理一下,並且把見王爺時該做什麼,指點了給我,然後告訴我站立等候。 過了一會,一個頭戴花翎、嘴上沒鬍鬚的陌生人出現在書房門口,挺直地立在我的面前,這就是我的父親。我按家禮給他請了安,然後一同落坐。坐好,我拿起書按老師的指示念起來: 「孟子見梁惠王,王立於沼上,王立於沼上……」 不知怎的,我心慌得很,再也念不下去。梁惠王立於沼上是下不來了。幸好我的父親原來比我還慌張,他連忙點頭,聲音含混地說: 「好,好,皇帝好,好好地念,念書吧

!」說完,又點了一陣頭,然後站起來走了。他在我這裏一共待了不過兩分鐘。 作者簡介 愛新覺羅‧溥儀 出生於北京醇王府。三歲被立為嗣皇帝,為清朝第十代皇帝,年號宣統。繼位後不到三年,辛亥革命爆發,溥儀退位,結束了中國四千餘年的帝制之局。 溥儀一生有過五個女人,皇后婉容、淑妃文繡、祥貴人譚玉齡、福貴人李玉琴、李淑賢。一九三一年,文繡提出離婚要求,溥儀回憶起這段往事說道:「我想起了我的家庭夫婦間的不正常的生活。這與其說是感情上的問題,倒不如說是由於張園生活上的空虛。其實即使我只有一個妻子,這個妻子也不會覺得有什麼意思。因為我的興趣除了復辟,還是復辟。老實說,我不懂得什麼叫愛情,在

別人是平等的夫婦,在我,夫婦關係就是主奴關係,妻妾都是君王的奴才和工具。」 代序 命中注定作傀儡的溥儀 高陽 第一章 我的家世 第二章 我的童年 第三章 紫禁城內外 第四章 在天津的活動 第五章 潛往東北 代序 命中註定作傀儡的溥儀 高陽 在大陸拍攝的電影「末代皇帝」,創造了自有奧斯卡金像獎以來,最輝煌的業績。這部電影改編自溥儀的自傳「我的前半生」-? 自出生至為蘇聯俘虜,移交中共,加以思想改造後「特赦」為止,前後涵蓋了五十四年的歲月(一九○六?一九五九)。 溥儀在中國歷史上創造了好幾項紀錄,細算一算,共有如下八項: 一、結束了中國四千餘年

帝制之局,即所謂「末代皇帝」。 二、唯一曾做過三次皇帝的皇帝(包括丁巳復辟)。 三、唯一由於非征伐的原因而曾到過外國的皇帝。 四、唯一在亡國後還能居住深宮,保持朝廷體制的皇帝。 五、唯一能通外語的皇帝。 六、唯一能廣泛接觸到現代文明的皇帝。 七、唯一為自己作傳的皇帝。 最後,由於「末代皇帝」這部電影之得獎,勢將造成極高的票房紀錄,因而他將是中國歷代皇帝中,最為全世界所熟悉的一位。 溥儀的一生,充滿了離奇曲折的情節,但都是身不由己,無時無刻不是在做傀儡──太平洋戰爭期間,汪精衛訪問「滿洲國」,兩個傀儡相見,為人製為文虎的謎面,打西片名一,謎底是「木偶奇遇記」;

因為汪精衛曾行刺過溥儀的父親,攝政王載澧,殺父之仇,握手言歡,不能不謂之奇遇。 溥儀是命中註定要做傀儡的;這只要看他的命造就可以知道。他生於光緒三十二年正月十四日午時;八字是: 火火 偏財丙午正財 金午 偏印庾寅食神 水火 日元壬午正財 火火 偏財丙午正財 他是水命,而唯一的一點水源庚金,為丙火所制,日元無根,只能棄命從財,一生受人擺佈。我甚至認為,他即令不是這樣一個八字,只要生下來是個男孩,就必然要當傀儡。 此話怎講?要從慈禧太后談起。光緒二十七年十月,慈禧在回鑾途中,撤銷了「大阿哥」的名號,自此開始,慈禧就必須考慮皇位的繼承問題,因為光緒

絕嗣,已可肯定;身體羸弱,將不永年,亦可預見,而慈禧則健康狀況一直很好,在她自己看,將會比光緒活得更長。易言之,她自信還有乙太皇太后的身分,再度垂簾聽政之一日。 這樣,她就必須預先選定一個皇位繼承人。這個人應該是醇賢親王的孫子,因為醇王是最忠於她的,而醇王福晉是她的胞妹,「便宜不落外方」,皇位為甚麼不給胞妹的孫子?及至以榮祿之女「拴婚」給襲醇王的載澧後,等於已經預定好了載澧生子,必將入繼大統;因為這也是「便宜不落外方」,榮祿是慈禧言聽計從的寵臣。當然最要緊的是,嗣君必能對她效忠;載澧之子出於這樣一種血統背景,在任何情況下都會對她絕對尊重。 因此可以說,溥儀是慈禧特意製造的一個傀儡。

現在已有各種證據,得以證明光緒死於謀殺,而此慢性謀殺,很可能始於溥儀出生以後。 溥儀之第二次做日本軍閥的傀儡,則黃郛應該負大部分責任。民國十三年十月第二次直奉戰爭,馮玉祥倒戈,導致奉軍大勝,曹錕被幽,吳佩孚一蹶不振;此事為黃郛一手所策畫,稱之為「首都革命」,自道為平生得意傑作,但依我看,魯莽割裂,跟翁同龢一樣,都是「書生誤國」。 何以言之?第一、其時國父孫中山先生正在進行與張作霖、段祺瑞結成「三角聯盟」;馮玉祥亦表示信仰三民主義,擁護孫中山先生,既然如此,在發動首都革命以前,至少應該先通知廣州的革命政府,俾中山先生有北上參預大計的準備,而事先竟一無聯絡,結果便宜了段祺瑞,而段祺瑞基

本上是願意承認列強所加諸中國的不平等條約,以及維持清室的地位的。 第二、便是不謀善後,只讓鹿鍾麟將溥儀趕出故宮了事。當時或許還看不出溥儀是潛在的禍水,但民國十六年以後,日本謀滿蒙日亟;尤其是在十七年二月黃郛擔任外交部長以後,應該對天津日本軍人及浪人與溥儀的交往,加以注意,而竟疏忽了。溥儀在出宮前夕,曾約晤胡適之先生,事後又致函適之先生,表示贊成「國家主義」,又盛道日本「不惜巨費,派人留學泰西,不數年歸國,改革一切政治,遂一躍而為大國」,嚮往之情,溢於言表。當時教育界人士,亦有主張送溥儀至歐洲者,如陳寅恪先生;此事在他人可以疏忽,黃郛不能,因為僅就他對溥儀個人而言,亦有道義上的責任,應有以

善其後。 溥儀的「前半生」,可說是現代中國革命過程的反映;他的「後半生」,只是日暮崦嵫的餘年。有個筆名「秦雲」的前軍統人員,以約四萬字的篇幅,記述溥儀自「特赦」,以迄死於「文化大革命」的七年日子,題名「溥儀的後半生」,刊載於日本「中央公論」一九七一年四月號。 這篇文章純以旁觀者的立場來描寫,我覺得其價值並不比溥儀的自傳來得低;甚至有些地方還要超過。因為人苦於不自知,溥儀性格上的缺點,他自己不知道,或雖知而諱言;尤其是因為從小做皇帝而養成的特殊的生活習慣,在他認為理所當然,更必須有個客觀的人指出來,才能活生生地顯出他的全人格。 一九八八年四月十二日 一醇賢親王的一生 西

元一九○六年,即清朝光緒三十二年的舊曆正月十四,我出生於北京的醇王府。我的祖父奕言瞏,是道光皇帝的第七子,初封郡王,後晉親王,死後謚法「賢」,所以後來稱做醇賢親王。 我的父親載灃,是祖父的第五子,因為第一和第三、四子早殤,第二子載湉被姨母慈禧太后接進宮裏,當了皇帝(即光緒皇帝),所以祖父死後,由父親襲了王爵。 我是第二代醇王的長子。在我三歲那年的舊曆十月二十日,慈禧太后和光緒皇帝病篤,慈禧突然決定立我為嗣皇帝,承繼同治(載淳,是慈禧親生子,載湉的堂兄弟),兼祧光緒。 在我入宮後的兩天內,光緒與慈禧相繼去世。十一月初九日,我便登極為皇帝——清朝的第十代,也是最末一代的皇帝,年號宣統。不到三年,辛

亥革命爆發,我退了位。 我的記憶是從退位時開始的。但是敘述我的前半生,如果先從我的祖父和我的老家醇王府說起,事情就會更清楚些。 醇王府,在北京曾佔據過三處地方。咸豐十年,十九歲的醇郡王奕?奉旨與懿貴妃葉赫那拉氏的妹妹成婚,依例先行分府出宮,他受賜的府邸坐落在宣武門內的太平湖東岸,即現在中央音樂學院所在地。這就是第一座醇王府。 後來,載湉做了皇帝,根據雍正朝的成例,「皇帝發祥地」(又稱為「潛龍邸」)須升為宮殿,或者空閒出來,或者仿雍王府(雍正皇帝即位前住的)升為雍和宮的辦法,改成廟宇,供奉菩薩。為了騰出這座「潛龍邸」,慈禧太后把什剎後海的一座貝子府賞給了祖父,撥出了十六萬兩銀子重加修繕。這是第二

座醇王府,也就是被一些人慣稱為「北府」的那個地方。 我做了皇帝之後,我父親做了監國攝政王,這比以前又加了一層搬家的理由,因此隆裕太后(光緒的皇后,慈禧太后和我祖母的侄女)決定給我父親建造一座全新的王府,這第三座府邸地址選定在西苑三海集靈囿紫光閣一帶。 正在大興土木之際,武昌起義掀起了革命風暴,於是醇王府的三修府邸、兩度「潛龍」、一朝攝政的家世,就隨著清朝的歷史一起告終了。 在清朝最後的最黑暗的年代裏,醇王一家給慈禧太后做了半世紀的忠僕。我的祖父更為她效忠了一生。

公立葬儀設施循環經濟之研究:以高雄市為例

為了解決高錕在什麼地方出生 的問題,作者楊國康 這樣論述:

透過對殯葬設施之公立葬儀設施使用情形、殯葬管理條例與永續發展間等之研究,藉以瞭解相互間之關係,並提出葬儀設施需經循環使用以達循環經濟之模式。本研究提出高雄市現行葬儀設施困境問題提出探討。 依據研究者實際規劃與完成興建旗津生命紀念館(納骨塔)、杉林生命紀念館(納骨塔)與燕巢深水山璞園(樹灑葬區)與蒐羅相關文獻等資料,對於現行法令與現況,歸納分析現行葬儀設施困境,並獲得以下結論與公立葬儀設施搭配環保自然葬以循環經濟模式達到永續經營之方法:一、高雄市公墓尚充足,然現有納骨塔櫃位與樹葬穴位數量不足。二、中央法令並未對葬儀設施使用年限或循環使用加以強制規範。三、高雄市殯葬用地需通盤檢討四、時限屆

滿時由政府代為樹葬並每年舉辦祭祀與追思。五、追思書櫃取代納骨櫃位。六、立體樹葬取代平面樹葬樹穴位。七、一塔一樹(灑)區,藉以提供樹(灑)葬區納骨塔櫃位循環使用。

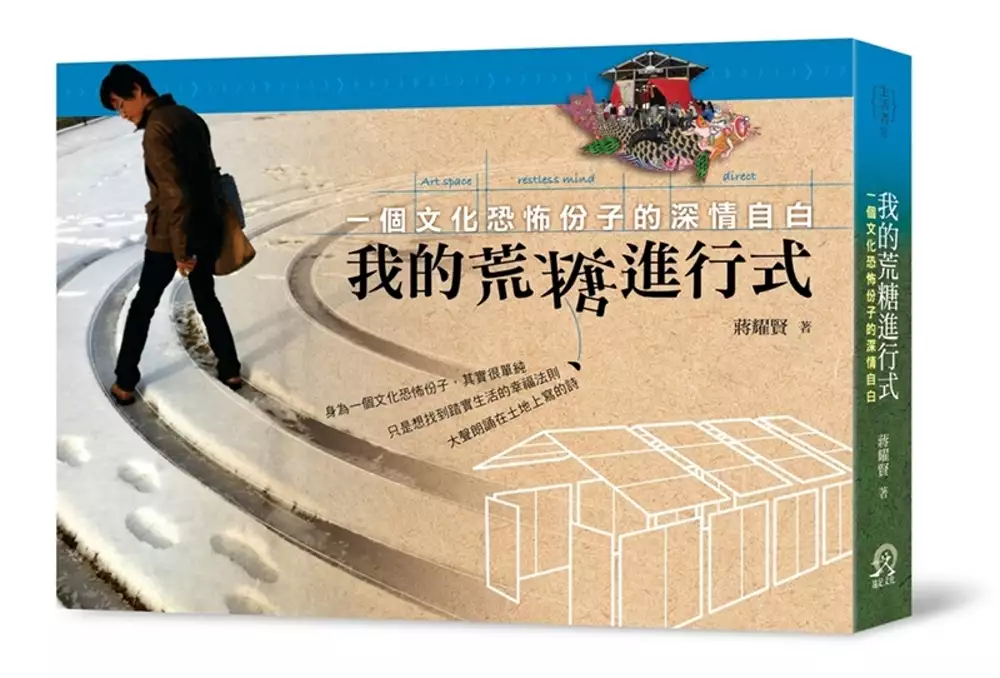

我的荒糖進行式:一個文化恐怖份子的深情自白

為了解決高錕在什麼地方出生 的問題,作者蔣耀賢 這樣論述:

甚麼是文化資產?是誰的文化?又是誰的資產? 當文化資產遇上經濟發展,孰重孰輕? 所謂「文化資產」,是指具有歷史、文化、藝術、科學等價值,並經指定或登錄的古蹟、歷史建築與聚落等。理論上,這是全民所共享也共有的資產。但在戰後,國民黨政府來台初期,大多數建物的移交並未清楚記載,幾經轉手後,即使有法條保護這些文化資產,卻因不符使用需求而被陸續拆除改建,許多珍貴歷史建築就此消失。而後為了經濟發展、都市更新、提升市容,更加速老屋拆除。 多年來,台灣一方面高喊文資保存的口號,另方面,文化資產卻總是被既定模式、既得利益者視為經濟發展絆腳石,於是造就了「文化恐怖份子」一詞

。 自嘲「文化恐怖份子」的蔣耀賢,投入橋仔頭糖廠文化資產保存廿多年,每天生活在百年大樹環繞的萬頃公園,將老舊的製糖工廠、遭遺棄的宿舍改成藝術村,創辦金甘蔗影展,發行「新台壁」(新台灣壁畫隊)向世界流通(受邀到世界各地進行藝術展演、交流)。 本書是這廿幾年來,從橋仔頭糖廠到白屋到涌翠閣,作者與夥伴們在活化歷史建物的行動紀錄與思考;這書也是在傳達一種大聲朗誦踏實生活在土地上寫的詩的美學生活態度,並且號召大家一起來有效活化古蹟與歷史建築,實踐青年返鄉與文創產業的轉型任務,以行動學習如何當自己的主人,以創造力建立自己的家園。 本書特色 社區總體營造全攻略 藝術進入社會肉搏戰

文化資產的轉型正義 得獎記錄 全國優良兒童劇本首獎(1997) 「海洋文學獎」首獎(2000) 「台灣文學獎」報導文學評審獎(2001) 台新獎年度五大視覺藝術(2009) 推薦人 李錫錕(Power錕,台大教授) 莊益增(大佛普拉斯、無米樂導演) 林曼麗(國家文化藝術基金會董事長) 馬嫻育(基隆市文化局長) 廖嘉展(新故鄉基金會董事長董事長) 陳光興(人間思想主編) 鍾永豐(文化工作者) 翁碧蓮(好事聯播網港都電台節目副總) 王麗萍(虎尾厝沙龍創辦人) 李明岳(嘉義縣政府綜合規劃處長)

食品安全風險管理之法原則 —以預防原則與比例原則為中心

為了解決高錕在什麼地方出生 的問題,作者李光耀 這樣論述:

德國社會學家烏爾利希‧貝克於1992年出版著作《風險社會:通往另一個現代的路上》,揭開現代人類生活在風險社會當中,無所不在被迫受於潛在的風險危害。關於「食品安全」,涉及政治、經濟、社會、文化、法律和國際貿易等相關領域,也是國民一直所關心的議題。尤其,「食品安全風險管理」遂成為國家或行政主管機關的首要任務,亦即維護國民健康正是國家的保護義務! 首先,食品安全衛生管理法第4條規定:「主管機關採行之食品安全管理措施應以風險評估為基礎,符合滿足國民享有之健康、安全食品以及知的權利、科學證據原則、事先預防原則、資訊透明原則,建構風險評估以及諮議體系。」明文規定主管機關應以預防原則為依據,顯示其

在風險預防的階段,可以提前發動公權力的正當性;其次,主管機關應扮演「調和者」的角色,權衡人民的基本權利與政府的干預手段,避免「德萊尼矛盾」(Delaney paradox)的現象發生。最後,本文以預防原則與比例原則之間,將文字論證過程中尋找一個平衡點,亦即凸顯出「適當保護水準(ALOP)」的重要性。 How safe is safe enough?(多少安全算是足夠安全?)的確,絕對沒有一人能夠回答一個標準答案;但是,多數人認為零風險才是安全。管見以為,零風險不但任何人無法做到,而且現實生活中處處充滿風險,與其害怕恐懼風險,不如自信地面對它。一言以蔽之,本文認為「可接受的保護水準(Acc

eptable level of protection, ALOP)」才是人民真正地所要的安全!