香港電影 定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林松輝,孫松榮寫的 未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄 和蒲鋒的 閒尋舊蹤跡:華語文藝電影源流考都 可以從中找到所需的評價。

另外網站提升香港電影軟實力重回國際舞台 - 星島教育也說明:參考香港電影金像獎的參選資格定義,以下哪些是香港電影的合資格條件? (I)導演是持有香港永久性居民身分證的香港居民(II)出品公司(最少一家)是香港 ...

這兩本書分別來自害喜影音綜藝有限公司 和書林出版有限公司所出版 。

淡江大學 大眾傳播學系碩士班 楊明昱所指導 梁皓的 紀實與虚構:文學作家紀錄片《劉以鬯:1918》的敘事策略 (2021),提出香港電影 定義關鍵因素是什麼,來自於劉以鬯、黃勁輝、文學作家紀錄片、香港文學、《他們在島嶼寫作》、《劉以鬯:1918》。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學系 鄭文惠所指導 黃璿璋的 後經典時代:現代視閾中的「四大奇書」及其改寫 (2021),提出因為有 四大奇書、現代文學與文化、故事新編、續書、後經典的重點而找出了 香港電影 定義的解答。

最後網站香港電影除了商業能力,還有何價值? 《黃昏未晚 - 微批則補充:原文為彭麗君《黃昏未晚:後九七香港電影(增訂版)》(中文大學出版 ... 第八章新亞洲電影及其暴力的循環流轉第九章雨傘電影:香港電影再定義第十章 ...

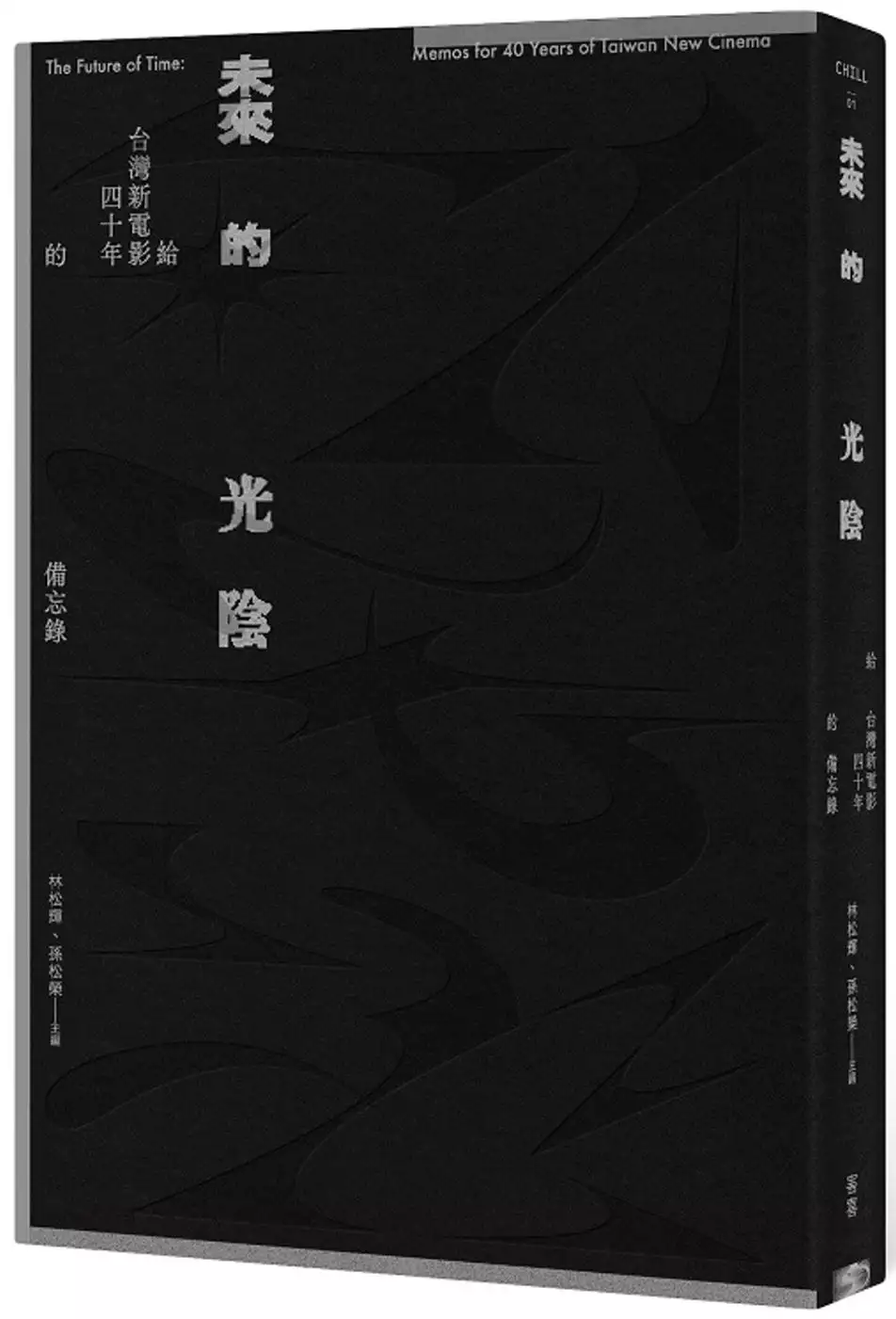

未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄

為了解決香港電影 定義 的問題,作者林松輝,孫松榮 這樣論述:

台灣新電影四十年之際,十四位作者,二十則給未來世代的觀影備忘錄。 台灣新電影——台灣電影史上眾聲喧嘩、光芒四射的時代。這場電影運動一般被認定始於一九八二年的《光陰的故事》,如今四十年過去了,多年來被視為過去式的「故事」仍繼續發揮影響力,而仿若停留在歷史性的「光陰」更超越時空限制,來到此時此刻,迎臨不遠未來。 本書錨定的時空以新電影為起始座標,透過二十篇專文共構另種時間軸,溯及五〇年代如《王哥柳哥遊台灣》,游移八〇年代的《風櫃來的人》與九〇年代的《超級大國民》,延伸至千禧年後的《停車》、《孤味》及《瀑布》等片。空間軸則橫跨台灣、香港、中國、東南亞、法國等地,藉由二十個全新的關鍵字

拋開純粹致敬或緬懷的「新電影已死」,以「超越」新電影為核心概念,且增補過往論述中尚未完整的文化史、社會史、藝術跨界、國際連結面向,乃至缺席的歷史文本。 由十四位作者與四十載光影之間的跨世代對話,提出詮釋「光陰」的關鍵思索,辯證新電影在當代影史中的另類評論潛能,以此作為備忘,回應仍持續生成的「新電影精神」。 本書特色 ★ 第一本改寫、補述與重寫台灣新電影的專書 ★ 以紀念新電影四十年之名,行超越新電影之實的「跨世代」歷史書寫 ★ 二十個關鍵字X新電影研究的新方向 各界好評 「這本書的二十個從前罕被論及的新電影面向及其延伸效應,我讀得津津有味,隨之翻騰起諸多塞在儲藏室

角落的記憶細節」——鴻鴻(詩人、劇場及電影編導) 「這本專書的重要貢獻之一,就是將學術研究的分析洞見,以評論的篇幅和更為可讀的文字加以呈現」——迷走(《新電影之死》共同編者) 「這本書有很強烈的自覺,並不是把台灣新電影當作憑悼的古蹟,對它的論述,與其說是『回到過去』,毋寧說更是『回到現在』,甚至『回到未來』」——張亦絢(作家、《FA電影欣賞》專欄作者) 「讓新電影的定義開放,使其重新成為思辨的材料,將它看成產生不同連結的接合處,或許這是四十年後重訪這段歷史,能夠重新於已經固化的歷史結構裡,找回一些紛擾、雜音與挑釁。」——張世倫(藝評人、影像史研究者) 專文推薦 詩人、

劇場及電影編導 鴻鴻 《新電影之死》共同編者 迷走 作家、《FA電影欣賞》專欄作者 張亦絢 藝評人、影像史研究者 張世倫 跨世代推薦 攝影師、國立臺北藝術大學兼任講師 劉振祥 樂工 林強 紀錄片導演 蕭菊貞 國家電影及視聽文化中心執行長 王君琦 演員 莫子儀 馬來西亞電影人 張吉安 《毋甘願的電影史》作者 蘇致亨

香港電影 定義進入發燒排行的影片

0:26 有電影夢想的年青人

1:30 蕭生的性格

2:02 街邊打籃球 夢想成為NBA球星 的比喻

4:20 王晶在TVB的鍛練 電影人少林寺

5:44 網主 觀眾 YouTube 廣告商 的四種關係

6:55 電影的商業考量

8:40 木村 摘星廚神

10:10 有工資 又有野學 有清晰發展前景

11:27 YouTube也有慣性收視

13:52 不要定義別人 鼓勵總比打擊好

15:59 蕭生的誇張比喻

16:40 香港的即食文化 香港的前景

#蕭若元 #游學修 #香港電影未來

KTSmagic 需要您的 支持 及《訂閱》

https://www.youtube.com/c/Ktsmagic?sub_confirmation=1

「會員計劃」經已開通

https://www.youtube.com/channel/UCecL2Rw4aDHdq9OJ5gO4Ejw/join

只須點擊「加入」->「選擇讚助金額」->按照頁面指示「完成讚助」

假如你曾經因為 我的影片 而得到某些啟發

您的小小心意 將會是本台最巨大的支持

紀實與虚構:文學作家紀錄片《劉以鬯:1918》的敘事策略

為了解決香港電影 定義 的問題,作者梁皓 這樣論述:

文學作家紀錄片在學術研究範疇裏,仍是一個較新的課題。劉以鬯是香港文學的一代宗師,不僅寫下《酒徒》、《對倒》等傳世名著,他長期提攜文壇後輩,貢獻遠大。黃勁輝導演在2015年完成《劉以鬯:1918》紀錄片,電影敘事包含了傳主的真實時空、由演員扮演傳主的過去時空、由演員演繹傳主虚構的文學時空。本文採用文本分析法和深度訪談法,探討紀錄片的敘事特色。第一章為緒論、第二章為文學作家紀錄片:導演為傳主「相體裁衣」、第三章為作品主線的敘事策略、第四章為城市主線的敘事策略、第五章為總結。

閒尋舊蹤跡:華語文藝電影源流考

為了解決香港電影 定義 的問題,作者蒲鋒 這樣論述:

在各種華語影視作品中常可見到某些劇情設定,例如:一對戀人中,女方因身份地位懸殊,不希望耽誤男方前途,因此假意與男方分手,強調為愛作出犧牲的可貴;女主角懷了男友的孩子,卻不見容於家族或社會,淪落至社會底層,而後雖然重獲新生,卻可能因為過去的不光彩而失去現今的幸福;又或者是一位青少年發現自己竟非父母親生,導致自我認同危機,而帶出親情與家庭的定義。 香港資深影評人蒲鋒以獨到眼光,細緻地佐證,考查出這些橋段的源頭其實來自於歐美文學與電影,並在華語文藝電影中構成一套成規,沿用至今。這些成規及其衍生的改編、變化也反映了在文化與社會變遷下,劇情如何因應不同的條件做出細微調整或變奏,以符合不同

年代的需求。如今在《法外情》、《刻在我心底的名字》、《親愛的房客》,以及電視劇《愛情魔戒》、《溏心風暴》中都能看到書中分析的基本設定,這些所謂「成規」,反而帶來全新的觀影角度與更加有趣的觀察與解讀。 本書特色 1. 作者為香港資深影評人,以獨特方法與全新視角研究、分析華語電影。 2. 系統性評述二十世紀初至今的華語電影的專書,兼據立論基礎與趣味。 3. 適合電影愛好者與研究者,電影相關科系師生閱讀。

後經典時代:現代視閾中的「四大奇書」及其改寫

為了解決香港電影 定義 的問題,作者黃璿璋 這樣論述:

《三國志通俗演義》、《忠義水滸傳》、《西遊記》和《金瓶梅詞話》在中國文學史上被譽為明代最傑出的四部小說。四部小說出版後,經明清評點家、現當代評論者的詮解,認為它們在敘事、結構、人物塑造與美學建構的優異表現皆非同時代作品可及,堪稱為「經典」之「四大奇書」。亦即,所謂「四大奇書」是小說「經典」,其實是文學史的後見之明。四部小說在文人化或經典化以前,歷「說故事」的表演、書寫、行銷、閱讀、評論等群體互動行為之生產,體現中國小說「世代累積型」的特色。四部小說早在成為「定本」以前,「故事」在不斷地「言說」與「閱讀」之間,成為了社群共同參與的文化資產。現存諸多明清古典小說「續書」,即是在續寫、翻案的改編行

為裡,反映創作者「當下」面對的價值更新與社會情境,是為一場集體的、世代相傳的,編織意義的行動。在中國現代化時期,「說故事」的傳統仍持續發生。對於「四大奇書」的現代新編,歷來學者較關注於晚清「新小說」所傳達的「啟蒙救國」,民國以後的研究卻付之闕如,泰半聚焦魯迅以來,五四新文學的「故事新編」體對古代歷史、傳說的改造發明。然而,晚清以後文人,仍仿照「新小說」的「章回體」敘事模式,持續以改寫行動思考古典名著「四大奇書」的現代轉型與文本更新,並藉由現代報刊、影戲等新媒體的傳播,獲得廣大的閱讀群眾與迴響。這批作者的身分多屬鴛鴦蝴蝶派、喜劇作家、滿洲遺民,甚至是不具名的作品。相對於以「五四」為標竿的菁英文學

家,這些經典文學史的邊緣人物,其創作往往被視為文化的「雜質」,但他們與五四「新文學」的故事新編者,同樣是在回應「現代性」中的「傳統性」,且更彰顯出一個時代整體庶民的精神面貌與價值。本文對照魯迅與五四文學以來「故事新編」體的小說發生學,並透過文學史料的重新探勘,觀察現代作家對於「四大奇書」的改編情形,嘗試打開過往經典文學史與文化史的多重視點。本文並關注晚清以後的現代作家,如何對古典小說極具代表性的「四大奇書」進行「再書寫」與「再閱讀」,於「通俗性」與「傳統性」之中言說「現代性」,並強調經典原著的符號系統,如何在全球化知識環流中被解構與重構。題中的「後經典」,即用以命名這些「經典」之後,以拆寫、重

組古典元素,使文學主題以及文化符號擴散轉化的作品。本文除對個別作家與作品進行微觀研究,探索重寫文本背後的重要形塑因子外,也宏觀式地為「四大奇書」勾勒出四種現代的閱讀軸線:歷史與狂歡、江湖與遺民、神魔與啟蒙、淫婦與烈女。此四種軸線分別是在「故事—新編」之間分屬「傳統—現代」的游移命題,亦為創作者在「三國」、「水滸」、「西遊」、「金瓶梅」的古典故事框架中,以脈絡化或去脈絡化的方式,進而關切歷史、族裔、啟蒙與性別的策略。透過鬆動原有文本的符號內容,轉化至新的情境加以擴寫,在遊戲與油滑之中施加諷喻,這並非是一勞永逸的事業,而是一場永無止境的言說。本文即試圖在學界既有的「明清續書」、「故事新編」等研究基

礎上,將時間軸從明清擴大延伸至現當代文學與文化,嘗試勾勒一種「後經典」的敘事學/續事學。

香港電影 定義的網路口碑排行榜

-

#1.尋找香港電影的獨立景觀

作者:張美君出版社:三聯書店(香港)有限公司出版日期:2010年10月01日ISBN:9789620430398 簡介:獨立電影在香港屬於小眾文化,很多人對這個詞語的定義一知半解, ... 於 hkfilmcritics.boutir.com -

#2.香港電影的未來 「主體性」係用黎戰鬥嘅! - 中大學生報

在這個中港合拍成風、港片北望的時代,電影人、我們似乎都在忌諱著合拍片會將「香港」與「內地」的界線模糊化,分不清「你」與「我」,怕北上會被內地同化,屈從規範,然後 ... 於 cusp.hk -

#3.提升香港電影軟實力重回國際舞台 - 星島教育

參考香港電影金像獎的參選資格定義,以下哪些是香港電影的合資格條件? (I)導演是持有香港永久性居民身分證的香港居民(II)出品公司(最少一家)是香港 ... 於 stedu.stheadline.com -

#4.香港電影除了商業能力,還有何價值? 《黃昏未晚 - 微批

原文為彭麗君《黃昏未晚:後九七香港電影(增訂版)》(中文大學出版 ... 第八章新亞洲電影及其暴力的循環流轉第九章雨傘電影:香港電影再定義第十章 ... 於 paratext.hk -

#5.【香港電影.一】港產片與合拍片香港電影的一體兩面? - 香港01

根據香港電影發展局的定義,香港電影分為港產片和合拍片,前者指所有出品公司均為香港註冊公司製作的電影,後者要求出品公司中至少有一間為香港註冊 ... 於 www.hk01.com -

#6.轉機乍現星光再起- 香港電影業倡議報告

在中國電影票房總榜前300部影片(含進口片)中,有61部電影分別由45位香港導演執導。 武術指導. 袁和平及袁家班曾經受聘到荷里活,為《廿二世紀殺人網絡》 ... 於 ourhkfoundation.org.hk -

#7.合力推動香港電影閃耀串流平台市場 - 文匯報

根據香港影業協會定義,影片長度必須是60分鐘或以上,並需在香港電影院正式上映作公開售票,才被視為香港電影。香港電影金像獎的電影參選資格寫得更 ... 於 www.wenweipo.com -

#8.香港電影業資料 編2021 - CREATEHK

乙項定義要求的香港電影則稱為「合拍片」。 此外,有關影片長度必須是60分鐘或以上,而影片. 須在香港戲院正式上映(開畫日子以正式上映日期. 於 www.createhk.gov.hk -

#9.「少年」遭港禁播政治壓迫中反思香港電影定義| 娛樂| 中央社CNA

導演任俠認為,在政治壓迫下反而能反思「香港電影」的定義。 「少年」的導演任俠、林森及監製暨聯合編劇陳力行,3人昨天接受台灣媒體越洋聯訪,以藍黃 ... 於 www.cna.com.tw -

#10.第二章好萊塢電影產業概述

美洲電影、日本電影、香港電影等)皆發奮圖強,想走出自己的風. 格,想創造出不同於好萊塢電影的 ... 定義:「好萊塢電影對閱聽者智慧要求不高,片中的口白及表演方. 於 ah.nccu.edu.tw -

#11.電影癮頭 - 國家圖書館期刊文獻資訊網

電影 癮頭. Cinema World. 海運戲院. Golden Harvest GRAND OCEAN. 香港商業電影中的香港印象 ... 榮、物質成為成功的首要定義後,接踵而至的問題. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#12.荃話題-香港電影金像獎

定義 為影片中一切發聲的環節及步驟,範圍包括配音/現場收音、音效、配樂、光學部份以及最後混音; 參選人必須是直接負責該影片的音響效果. 七)「最佳視覺效果」:. 定義為 ... 於 www.lizawang.com -

#13.香港電影勝在有得揀 - 講。鏟。片

有人或會指涉及內地資金參與便叫合拍片,但依此定義,無論是杜琪峰的《復仇》又或是王家衛的《藍莓之夜》,也同樣在香港電影金像獎有所提名,但也算是「 ... 於 www.hkfilmblog.com -

#14.香港電影已死?從《十年》獲獎看香港電影新浪潮的復甦 - 報橘

90 年代以前的香港電影,在華人世界乃至西方享有盛譽,影響一代又一代觀眾 ... 的意識及行動終將衝破看似固著的結構高牆,重新書寫、詮釋及定義我城我 ... 於 buzzorange.com -

#15.英国港人办首届香港电影节推动香港文化外地重生 - 美国之音

移居英国的电影人即将举办当地首届香港电影节,放映几套和香港抗争有关, ... 他又说:“我们觉得我们有很多身份认同,甚至乎如何定义香港电影,我们的 ... 於 www.voachinese.com -

#16.大浪淘沙——記回歸二十年合拍浪潮下的香港電影| Dragon Mui

在香港回歸中國大陸剛好二十個年頭之時,兩部關於香港故事的電影同時上映,一首 ... 符合以上甲項定義的香港電影稱為「港產片」,而符合乙項定義的則 ... 於 theowl.hk -

#17.香港電影分級制度 - Fandom

香港電影 分級制度是香港的電影分級制度,依照香港法例第392章《電影檢查條例》於1988年11月10日制定, ... 電影送交評級後,會依下列定義,被評為以下三級其中之一: ... 於 hongkong.fandom.com -

#18.想像跨界社群--晚近香港電影中的中國移動女性 - 月旦知識庫

前者象徵受困的在地,後者則是香港對照中國來定義自身的他者。透過將在地男性與移民女性對比的再現手法,影片呈現了香港在地主體面對新的想像社群時不同的 ... 於 lawdata.com.tw -

#19.[專欄] 香港電影的瑜與亮— 徐克和吳宇森 - Hypesphere

在電影中,二位大導演一定會定義一個英雄影射為導演自己本身,只是藉由演員來演出,像是英雄本色,情義相挺的小馬哥;倩女幽魂,行俠仗義的燕赤霞, ... 於 www.hypesphere.com -

#20.不要再問「香港電影是否已死」好不好? - 鄧正健

老蕭說他定義的「香港電影」,就是他所經歷的八十年代香港電影,一個曾經世界三大商業電影體系之一(另外兩大是Hollywood和Bollywood)、主導了一整代人 ... 於 tangchingkin.medium.com -

#21.不滅星光-- 香港電影明星影像1960-1980 - 一本MyBookOne

香港電影 在五十年代起步入重要的發展時期,當時港產國粵語片開始受到市民歡迎。 ... 為每張照片的主角補寫簡介,更撰寫前言及後者,為這段香港電影的光輝時刻下定義。 於 www.mybookone.com.hk -

#22.中國電影定義/田力 - 大公網

首先,所謂香港電影,大家的理解是香港題材的電影,具有香港地道特色。這種電影在內地市場開放及CEPA開始之時,廣受觀眾歡迎,電影票房節節上升。幾年之後 ... 於 www.takungpao.com.hk -

#23.香港还有哪些值得关注的电影节?它们的业界影响力和质量如何?

這個我們HO,先從定義上來梳理一下。香港金像獎不是一個電影節,它是一個工業獎,很多設置都參考了工業獎的典範-奧斯卡。電影參選的條件裡面很重要一條必須上映。 於 www.zhihu.com -

#24.資助合拍片料未納台灣業界促定與台合作定義- 20221021

【明報專訊】特首李家超在《施政報告》提出,將資助香港及亞洲團隊合拍電影,以開拓香港電影在亞洲市場的影響力。政府消息稱,合資格申請只包括中國 ... 於 news.mingpao.com -

#25.周四參考答案

外國電影佔據票房十大的其中九部,顯示外國電影已成香港電影主流。 ... 同學應先定義「個人享樂」與「生態保育」兩者的需要,從中找出衝突之處,可提出一些原則或方法 ... 於 ls.hket.com -

#26.電影資料館推出節目「再探新浪潮」(附圖)

徐克的首作《蝶變》(1979)則集武俠、懸疑、科幻於一身,是新浪潮電影的定義之作。 武俠片一直是香港電影的主流,譚家明的首作《名劍》(1980)亦以 ... 於 www.info.gov.hk -

#27.學者、導演、影評人談「電影藝術與社會文化」 - 香港電台

蕭恒香港大學比較文學系「電影藝術與社會文化」課程項目編輯 ... 作品般先從字典找出字詞定義,觀眾對電影的理解反而深受個人經歷及文化背景影響。 於 app3.rthk.hk -

#28.「靠」電影走向世界:香港Cult片睇真D (上) - RTI 洞察中國

而Cult 片在不同地區和文化群體的定義也有不同,例如眾多在香港取得商業成功的邵氏武俠片,在歐美國家常常被視為邪典,亦有一些電影在全球性取得不錯 ... 於 insidechina.rti.org.tw -

#29.【Aperture優雅靈犀】八十年代港產片塑造了我們的審美

文青電影的崛起香港在八十年代的電影年拍超過300 部,超越Bollywood 而被喻之為「東方荷里活」,這時期的港產片無論在產量、票房與質量、藝術性都達到 ... 於 lj.hkej.com -

#30.香港電影- 維基百科,自由的百科全書

香港電影 ,又稱港產片、港片,始於20世紀初期,是華語電影的先驅者,全盛時期年產量超過三百部,為香港贏得「東方好萊塢」的美譽。此外,香港電影金像獎為香港電影業的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#31.回顧香港視覺特技片

被譽為香港史上最大型特技科幻電影上映,受到全城熱捧。 ... 可是由於技術及成本所限,部分影片被觀眾定義為另類電影(俗稱「Cult片」的邪典電影), ... 於 www.hkchronicles.org.hk -

#32.第三十四屆香港電影金像獎參選資格

「最佳音響效果」的定義乃就影片中一切發聲的環節及步驟,範圍包括配音/現場收音、音效、配樂、光學部份以及最後混音的結果作一整體評價。參選人必須是直接負責該影片的 ... 於 www.hkfaa.com -

#33.從現在看過去,十部港片重溫經典的香港製造 - cacao可口

挑選本週十部作品的過程中,我們詢問了一位八零後香港朋友大文的意見,許多十部之外的遺珠之憾,同時放在文章最後作為回味。想從電影定義「香港」十分 ... 於 cacaomag.co -

#34.首位獲得香港電影金像獎的南亞裔演員,林諾Sahal Zaman

但從來都不是電影:「其實我們巴基斯坦不怎麼看電影的,也比較少到戲院的習慣。」因此Sahal 對演戲的定義:;「只是興趣而已,就像兼職一樣,不能作為我的 ... 於 www.voguehk.com -

#35.尋找香港電影的獨立景觀 - 博客來

獨立電影在香港屬於小眾文化,很多人對這個詞語的定義一知半解,有些人甚至會戴上有色眼鏡,視之為異類。有見及此,本書的編著者張美君教授策劃了一連串有系統的訪問, ... 於 www.books.com.tw -

#36.香港電影工業已死? - AM730

那到底香港電影工業是否已死呢?根據蕭氏的批判思維方法,在回答一個問題之前,我們首先要將問題定義清楚。香港電影工業死亡代表的是甚麼 ... 於 www.am730.com.hk -

#37.香港影業協會MPIA

由2009年起,影片必須符合下列甲或乙項要求,本會方視之為香港電影。 甲:所有出品公司均是香港注冊公司,有關影片即屬香港電影; (如非所有出品公司均是香港注冊 ... 於 www.mpia.org.hk -

#38.微博

【擦邊】Initium Media | 香港新生代導演通宵大對談:我們自己,定義我們的年代 林:林森,畢業於香港演藝學院電影電視學院導演系,執導作品《窄路微塵》獲選「mm2 新 ... 於 m.weibo.cn -

#39.金像獎40年:香港電影不死,只是凋零? - Yahoo奇摩新聞

香港金像獎今年以「金像四十不惑如初」為主題。頒獎前夕,一批香港影人發表《香港電影自由宣言》,疾呼「沒有自由的電影終究會枯死」。 於 tw.tech.yahoo.com -

#40.香港電影南洋理工大學中文系關詩珮新加坡與香港的關係

如果以資金角度出發,定義此為中國電影,只. 可以說勉強說得過去;說演員及舞指由香港擔任,因此說是香港電影,實在有掠. 美之嫌,說因為是拍攝、後期製作及發行都是 ... 於 www.scj.go.jp -

#41.香港商業電影中的香港印象 - 國家教育研究院

香港電影 業和許多國家電影工業的最大不同. 之處在於:幾乎沒有政府補助,而且香港政府也. 沒有對外來電影實施任何進口限額。因此,香港電. 影(商業製片)唯一的生存管道 ... 於 teric.naer.edu.tw -

#42.尋找香港電影的獨立景觀 - 電影101P - 痞客邦

獨立電影在香港屬於小眾文化,很多人對這個詞語的定義一知半解,有些人甚至會戴上有色眼鏡,視之為異類。有見及此,本書的編著者張美君教授策劃了一連串有系統的訪問, ... 於 ctfa74.pixnet.net -

#43.我們談論的是甚麼:身份政治、主理論理與資本—國家 - 藝評香港

另一本專著是Chu Yingchi的《香港電影:殖民者、母親與自我》(Hong Kong Cinema: Coloniser, Mother and Self,2003),她在書中把香港定義為「類國家/國 ... 於 www.artscritics.hk -

#44.尋找香港電影的獨立景觀| 誠品線上

尋找香港電影的獨立景觀:獨立電影在香港屬於小眾文化,很多人對這個詞語的定義一知半解,有些人甚至會戴上有色眼鏡,視之為異類。有見及此,本書的編著者張美君教授 ... 於 www.eslite.com -

#45.合拍十年:香港電影人重拾本土之路

事實上,消費主義與合拍電影兩者之間的確頗有類近之處。Certeau所指的strategy是由權力階級定義,由上而下、較宏觀地訂立的政策,tactics就是受眾遊擊 ... 於 www.cinezen.hk -

#46.想像跨界社群:晚近香港電影中的中國移動女性 - 女學學誌

前者象徵受困的在地,後者則是香港對照中國來定義自身的他者。透過將在地男性與移民女性對比的再現手法,影片呈現了香港在地主體面對新的想像社群時不同的 ... 於 jwgs.psc.ntu.edu.tw -

#47.【電影人系列之十】香港電影的獨立景觀 - Matters

「其實很難定義香港獨立電影是從哪年開始,像六十年代後期吳宇森和石琪等人已開始用Super 8mm拍攝《偶然》、《死結》等電影,不過當時叫實驗電影, ... 於 matters.town -

#48.【星期日人物】為何港產片不能存在?導演陳健朗:拍熟悉的事 ...

無錢無人無產量,香港電影,還可以走下去嗎? 香港大導反問:為何要有香港電影?為何不可以有廈門電影? ... 幸不幸福就是看你怎樣定義。 於 www.mpweekly.com -

#49.評論| 香港電影生氣依然

曾被西方觀眾定義為香港電影的瘋狂動作片與風格化奇觀場面,現已大為褪色,業界轉為製作以中國內地市場為目標的商業片。從表面上看,反映香港獨特文化和風味的電影,都 ... 於 hknt.hkiff.org.hk -

#50.「香港電影已死」,還是正在脫胎換骨?——從「黃秋生面嗆 ...

如何在「政治風向轉變」的環境下,巧妙地發展出另一個香港電影的新契機, ... 所定義——畢竟舊時代已經過去,新的世代正在醞釀發酵,而香港電影的 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#51.香港電影

香港电影 ,又稱港产片、港片,始於20世紀初期,是華語電影的先驅者,全盛時期年產量超過三百部,為香港贏得「東方荷里活」的美譽。此外,香港電影金像 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#52.香港影片大全第一卷(1913–1941) - 序言

所有片目檔案表填好後,我便把它們移交給我館的編輯組進行進一步的工作,有如編輯、英譯、校對等。 在這裡我覺得有二個問題值得說明一下,一是「香港電影」的定義,我認為 ... 於 www.filmarchive.gov.hk -

#53.釋放香港娛樂產業的潛力 - 青年研究中心

正當近年周邊亞洲流行文化強盛,「香港電影已死、樂壇已死」的言 ... 流行文化下的定義為:商業掛帥,務求賺錢,娛樂大眾3。 香港戰後高速的經濟發展,造就了媒介和 ... 於 yrc.hkfyg.org.hk -

#54.香港獨立電影 - 手民出版社

死亡的電影:香港的青年和死亡政治學. 第三小組(香港時間4月15日晚上8點至9點半). Ruby Cheung: Definitions of Hong Kong independent cinemas 定義香港獨立電影. 於 typesetter.hk -

#55.新香港電影的悲觀與希望:周冠威X 黃綺琳X 楊曜愷X 卓翔

在疫症時期,有數部香港電影都鍥而不捨地在戲院一再上映,它們是《幻 ... 黃認為「電影與影評的關係」是個尖銳的問題,因為現在影評的定義變得很闊, ... 於 p-articles.com -

#56.當代武俠片的想像,如何表現香港人的集體記憶和經驗 ...

六十年代中期,武俠片的新潮流冒現,並快速地佔據香港不斷拓展的電影和大眾 ... 這風格主導了當時的武俠片,並在形塑和定義這類型中扮演重要的角色。 於 storystudio.tw -

#57.CURE2030/UGEC2241 Hong Kong Cinema (Tentative)1 香港 ...

本課程致在透過歷史文化脈絡及當代處境以向同學簡介香港電影,並指導同學學習。 ... 彭麗君:〈雨傘電影:香港電影再定義〉,《黃昏未晚:後九七香. 於 www.crs.cuhk.edu.hk -

#58.香港電影與新加坡 - HKU Press

朱寧子把1979–1997年定義為「本土電. 影」,而香港人身份的認同,在1979年以前也已形成,1950–1960年代是香港. 電影的高產量期,也是粵語片的黃金時期,反之,1970年代粵語 ... 於 hkupress.hku.hk -

#59.香港電影分級制度

讓成年㆟有機會觀看更多描寫成㆟世界. 現實㆒面的影片。 • 保護兒童和青少年㆟,避免他們接觸. ㆒些可能對他們有不良影響的電影。 於 www.legco.gov.hk -

#60.从“示范”到“融合”:香港电影与内地文化的接轨之路 - 中国作家网

香港回归祖国20周年,香港电影与内地文化的关系也发生了巨大的变化。如果说上世纪80年代以香港电影为代表的流行文化示范着一种新的文艺形态,那么, ... 於 www.chinawriter.com.cn -

#61.香港金像獎-電影線上看-熱門電影、免費電影 - LiTV 線上影視

香港金像獎|精選歷屆香港電影金像獎最佳影片、影帝、影后入圍暨得獎作品|香港電影金像獎線上看,影迷首選最新熱門電影,免費電影線上看,歷年得獎強片、最佳影片、 ... 於 www.litv.tv -

#62.香港電影 - 海词

香檳 香 香味整理 香味整理劑 香味文具 香味文化史 香味料 香味木犀草色 香味檻限 香味檻限值 香味檻限濃度 香味沁人. 單詞香港電影的詞典定義。 於 dict.cn -

#63.香港電影從功夫片當道轉向擁抱本土情懷- 華爾街日報

本土電影再次成為香港票房和電影獎項的角逐者,這些電影透過挖掘2019年 ... 的寒蟬效應;按照該法,一些新的、定義寬泛的違法行為將遭到嚴厲處罰。 於 cn.wsj.com -

#64.香港電影分級制度 - 中文百科知識

香港電影 分級制度是香港的電影分級制度,依照香港法例第392章《電影檢查條例》於1988年11月10日制定,分級主要依據觀眾年齡限制 ... 級別, 符號, 定義, 代表符號, 例子. 於 www.easyatm.com.tw -

#65.電影《滿江紅》《流浪地球2》香港票房慘淡

「價值觀完全不同,對文明和自由的定義也不一樣。」 大陸「網易」網站文章下的大陸網友留言。(網頁截圖). 電影系學生:中共意識形態 ... 於 www.epochtimes.com -

#66.第五章台灣電影產業與政策動態型構過程與政策動態型構過程

因此,戰後電影政策的「中國性」在重新整編下,國片身份的定義納入. 英國殖民下的香港等自由地區的華語電影產業,導引出戰後的政治宣傳與貿易保. 護主義的政商共謀。 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#67.【說好香港故事】香港電影節(英國)策展人:黃靜(下)

【說好香港故事】 香港電影 節(英國)策展人:黃靜(下)|「香港人」不能單純以一本護照來 定義. 同文Commons. 於 www.youtube.com -

#68.国际电影节视野中香港的独立电影

虽然由于本文的论题所限,我将不会深入探讨香港独立电影定义、分期、电影作者以及作品主题的有关话题,然而结合社会文化语境来观察国际电影节与独立 ... 於 www.narratage.plus -

#69.【說好香港故事】香港電影節(英國)策展人:黃靜(下)

【說好香港故事】香港電影節(英國)策展人:黃靜(下)|「香港人」不能單純以一本護照來定義. 由同文報道. 20/03/2023. 黃靜由於父母都是馬來西亞人﹐雖然從小就在 ... 於 commonshk.com -

#70.【文化論政】李薇婷:電影文化,抑或電影經濟? | 香港文化監察

措施有助提高內地與香港合拍片的靈活性。 更動後的條款,會不會為以後的「香港電影」界定帶來更大的影響,甚至再定義?未來 ... 於 www.inmediahk.net -

#71.香港电影的新变数 - 新民周刊

这一代人对香港电影辉煌的记忆还是上世纪八九十年代,港片几乎定义了电影的全部模式和想象。那时候的录像厅里坐满了热血青年,上一秒发哥风衣翩翩点燃 ... 於 m.xinminweekly.com.cn -

#72.想像跨界社群:晚近香港電影中的中國移動女性 - NCKU Moodle

前. 者象徵受困的在地,後者則是香港對照中國來定義自身的他者。透過將在地男性. 與移民女性對比的再現手法,影片呈現了香港在地主體面對新的想像社群時 ... 於 moodle.ncku.edu.tw -

#73.香港新生代導演通宵大對談:我們自己,定義我們的年代 - 端傳媒

香港電影 金像獎前夕,導演林森、劉國瑞、曾憲寧、賈勝楓、何爵天、卓亦謙相聚把酒通宵,吐露新一代的心聲與思考。 於 theinitium.com -

#74.金像四十,大惑初醒(下):香港電影已死?我們身處一個「更 ...

香港電影 金像獎主席爾冬陞於今年3月的訪談中,提到增設紀錄片獎和《國安 ... 它們雖都是(資格上的)「香港電影」,但每個人對「本土」的定義卻不盡 ... 於 opinion.udn.com -

#75.沒被承認的香港電影工作者——從支援計劃看行業的保守 - 方格子

不過,仍有不少電影工作者防疫抗疫基金, 香港電影工作者疫境支援計劃, ... 這是否反映香港電影傳統工業出身的行業代表,對電影的定義及視野過於狹窄呢 ... 於 vocus.cc -

#76.第392章《電影檢查條例》

本條例旨在訂定條文,設立電影檢查監督、檢查員小組及顧問小組;對影片的上映及某些類別的 ... 在香港或香港以外地方上映該影片或擬上映該影片的人;. 於 www.elegislation.gov.hk -

#77.香港電影分級制度_百度百科

香港電影 分級制度是香港的電影分級制度,依照香港法例第392章《電影檢查條例》於1988年11月10日製定 ... 定義標誌; 分級制度; 中國大陸審查標準; 其他國家地區級別劃分 ... 於 baike.baidu.hk -

#78.視聽服務(18) -一般常見問題及有關《安排》及其補充協

香港影片可否以“利潤分紅". 形式在內地發行,屬於香港電影公司和內地發行商之間的商業協. 議。 11. 「香港拍攝的華語影片」定義中,「主要工作人員組別」的定義如. 何訂定 ... 於 www.tid.gov.hk -

#79.在國安法下的審查中香港電影觀眾渴望看到自己的故事

電影《填詞燃》(“The Lyricist Wannabe”)是黃綺琳的最新作品,也代表了香港電影製作史上前所未有 ... VOA英语视频:香港电影业在审查中悄然焕发新生机. 於 www.voacantonese.com -

#80.第十九章:電影業

香港 是主要的電影製作中心, 年內製作影片共126 部。 主流影片包括動作片、 愛情片和喜劇。 看電影是市民喜愛的消閒活動。 觀眾可以選擇林林總總的外國和本地電影 ... 於 www.yearbook.gov.hk -

#81.【藝評筆陣】析評近年港產片回歸的人文主義精神與變奏 - IATC

九七「回歸」後,香港電影工作人員在高資金和報酬的吸引下,成群結隊的北上製作中港合拍電影。 ... [1] 定義引自維基百科網頁「人文主義」解說。 於 www.iatc.com.hk -

#82.港台早期的雙語電影:「方言」的類型化 - 報導者

按照電影歷史學家的定義,廈語片大多數是在香港拍的,目標觀眾大部分鎖定台灣與南洋。參見:Jeremy E. Taylor. Rethinking Transnational Chinese Cinemas ... 於 www.twreporter.org -

#83.香港紀錄片《給十九歲的我》撤映風波的五個啟示 - BBC

團隊耗時三年剪接,把30萬小時的影片素材輯成136分鐘的電影版。 該片最先在2021年底於校友圈子內部放映,2022年舉行多場包場放映及優先場,票房超過 ... 於 www.bbc.com -

#84.「生於憂患」,是她給香港電影未來的寄語 - 放映週報

既印證了它絕對是近年香港電影版圖中不可或缺的新生代表,也終是一解它在去年 ... 影視作品或流行文化,喜歡把香港和大陸社會的都會男女的感情定義 ... 於 funscreen.tfai.org.tw -

#85.台語片時代 - 臺灣影視聽數位博物館|

簡單來說就是以台語發音的電影,如果以台灣電影史的角度來看,台語片的定義是指1955 ... 廈語和閩南語相似,香港靠南洋資金拍攝了二百多部廈語片,主要發行地區是 ... 於 tfai.openmuseum.tw -

#86.從金像獎到港產片 - 香港電影評論學會

「港產片已死」的說法早已流傳了多年,大家其實沒有太大的異議──若果港產片的定義是八、九十年代黃金時期的香港電影的話。須知五、六十年代的香港國、粵語片,某程度上是 ... 於 www.filmcritics.org.hk -

#87.香港金像奖提名出炉:谁说港片已死? - 娱乐- 新浪

第35届香港电影金像奖提名出炉,影帝提名“四大天王三缺一,两个家辉来补局” ... 如何重新定义香港电影,港片如何在大华语电影中重新找到自己的位置? 於 ent.sina.cn -

#88.馬來西亞國家電影下的馬來西亞華語電影論述

本文首先要以馬來西亞族群政治下的保守和專斷的國家電影定義以及 ... 包括電視科技的出現,以及馬來電影逐漸無法和印尼、印度和香港(部分香港電影還是由邵. 於 cgjhsc.cgu.edu.tw -

#89.香港國際電影節Hong Kong International Film Festival

香港 國際電影節協會(HKIFFS) 是一個非牟利及非官方的慈善團體,致力發揚電影文化, ... 花四年自行研發攝影機,開創打破常規的3D攝影技法,為電影賦予全新定義。 於 www.facebook.com -

#90.金像奖40年:香港电影不死,只是凋零? | 文娱

该年,多部涉及政治与社会运动的影片亦无法在港上映。 任侠指,新《电检条例》已对香港电影工作者造成打击,模糊的审查定义逼使创作者恐惧、自我 ... 於 theinterview.asia -

#91.香港電影對香港觀光行為的影響

Evans (1997)則進一步為影視旅遊定義,他提出「電影觀光」(Movie-induced Tourism),包含觀光客造訪被電視、錄影帶、或電影院的螢幕報導的目地。 於 www.nhu.edu.tw -

#92.以國安標準審查電影香港電影業雪上加霜學者:連帶打擊投資者

港府宣布《電檢條例》修訂即時生效,檢查員如認為影片危害國安,可否決電影上映或進行刪片。業界認為指引定義模糊,會出現自我審查及對投資造成打擊。 於 www.rfa.org -

#93.今年香港電影產量創新低 - 晴報

今年的「香港電影」可能會創歷史新低。所謂香港電影,我的定義是符合參加香港電影金像獎提名資格的作品。其標準是符合以下三個條件的其中兩項。 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#94.【香港自由電影宣言】 ・自由。電影到底是自由的藝術。沒有 ...

我們在哪,香港就在哪裏。無論身在何地都可以忠實地拍攝香港。 ******************* 香港、電影、宣言。 三個我們當下必須革新的詞語,我們如此定義: △ 香港香港歷史 ... 於 www.instagram.com -

#95.藉許鞍華的故事剖析香港電影新浪潮(2008) 吳嘉欣

第三節香港電影新浪潮1979 年,香港電影界牽起新浪潮,它沒有準確的定義,我們只一般地把某一群特定的電影人視為新浪潮導演:1)他們都是三十來歲的年輕導演, 從外國 ... 於 www.academia.edu -

#96.淺談香港電影的出路 - 瘋

由於製作資金的短缺,香港創作者自然而然地北上尋找合拍機會,這衍生出另一問題-「香港電影」的定義因為中港合拍片的出現越顯模糊,由港人主導的創作 ... 於 fantasiamacau.com -

#97.香港電影分級制度 - 中文百科全書

香港電影 分級制度電影分級,定義標誌,分級制度,審查制度,分級制度,分級參考, ... 根據香港法例,擬在香港上映、發行錄像帶或鐳射影碟的電影,均需送交香港影視及娛樂 ... 於 www.newton.com.tw -

#98.香港人走進影院投下的一票:看合拍片如何撐起香港電影半邊天

香港影業協會也於2009年重新審視「香港電影」的定義,把香港電影區分為「港產片」和「合拍片」。 如該影片的所有出品公司均於香港註冊,那當然屬香港 ... 於 www.thenewslens.com