香港自由民主的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦胡曉明寫的 胡法光傳奇一生:見證香港的發展、回歸和國家改革開放 和陳三井的 八十文存:大時代中的史家與史學都 可以從中找到所需的評價。

另外網站香港與自由民主的未來- 紐約時報中文網也說明:想像一下,如果2018年,川普政府提出一項立法,允許政府在遍布全國的祕密地點以幾乎任何藉口拘捕、審判和監禁被控有不法行為的美國人。

這兩本書分別來自香港城市大學 和秀威資訊所出版 。

國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 周士煌的 台灣民族學的發展與意義 (2021),提出香港自由民主關鍵因素是什麼,來自於民族學、台灣民族學、台灣學、台灣國學、學術史。

而第二篇論文國立清華大學 中國文學系 劉人鵬所指導 倪舒妍的 「勞工神聖」之前——晚清華工小說探析 (2021),提出因為有 晚清、華工小說、報刊、地理觀、苦難書寫的重點而找出了 香港自由民主的解答。

最後網站香港自由民主黨提交的意見書 - 立法會則補充:香港自由民主 黨對二零一七行政長官產生. 辦法方案之重建. 致. 2017. 年. 長官產生辦法方案小組委員會. 覃. 美. 主席耀宗. 耀宗大大鑒. 重. 達之先. 代表.

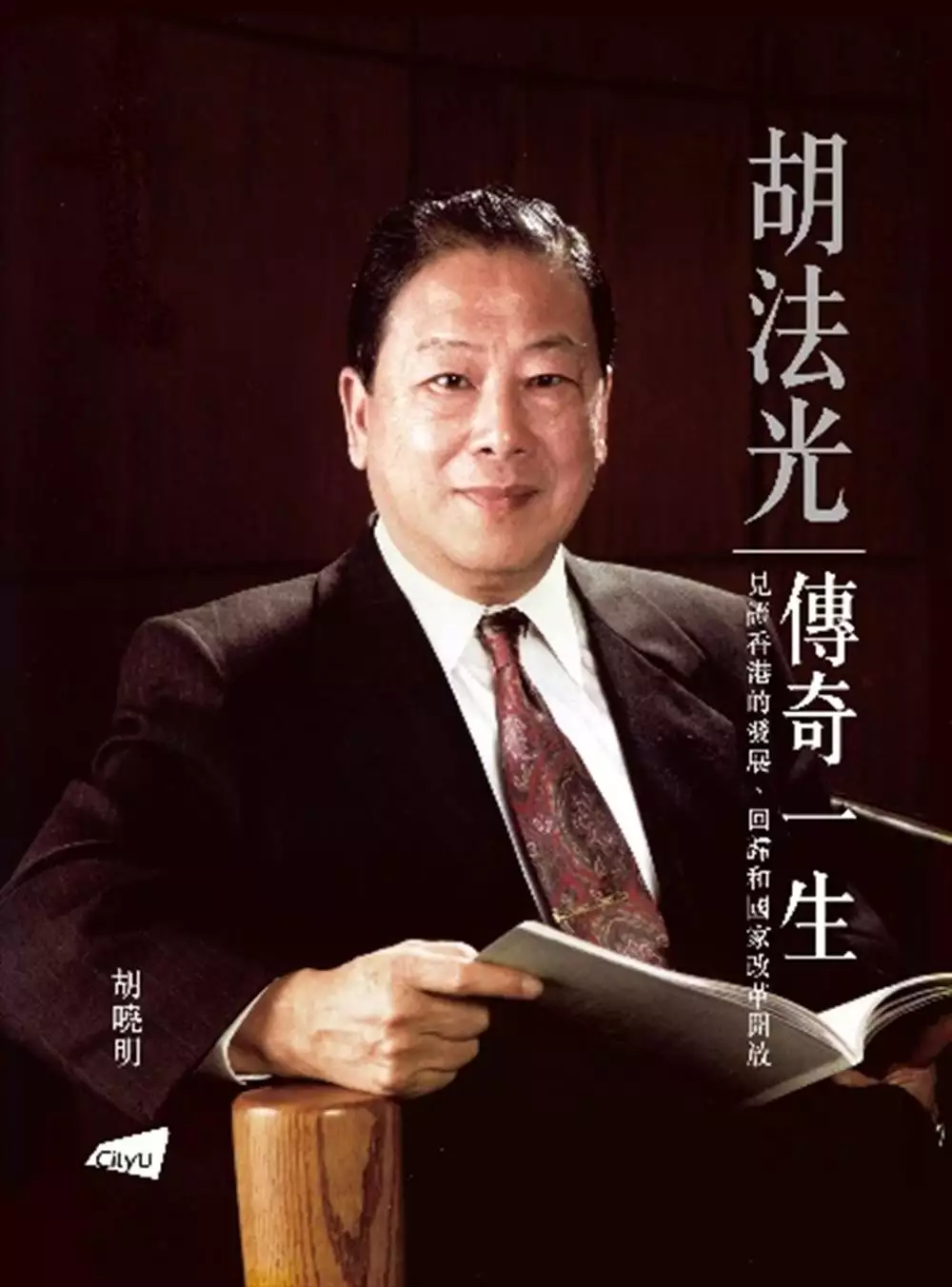

胡法光傳奇一生:見證香港的發展、回歸和國家改革開放

為了解決香港自由民主 的問題,作者胡曉明 這樣論述:

胡法光是香港知名的企業家,70年代已被譽為「電梯大王」。生於動盪的軍閥割據時代,經歷抗日戰爭和國共內戰,1949年獲保送英國實習機械工程。輾轉於1952年孤身來到香港,適值韓戰爆發,香港百業蕭條,毫無經濟基礎的他卻憑着專業知識,衝破重重難關,最終建立起自己的「事業王國」—菱電集團。 成長於戰爭歲月,讓胡法光早有自強救國、回饋社會的心志。70年代,他已是市政局、立法局議員;80年代獲委任土地發展公司、香港房屋委員會及九龍城寨清拆特別委員會等重要公職,又與商界朋友創立香港自由民主聯會;1997年前獲中央政府委任為香港事務顧問、全國政協委員。政商界均有他的足跡的同時,他

也擔任眾多體育協會的公職,積極推動體育運動的發展和普及,是貢獻香港體壇的重要人物。 這本由胡法光兒子胡曉明親撰的傳記,記述父親九十餘年的傳奇人生,貫穿了時代的變遷。胡法光鮮為人知的童年經歷、戀愛故事、家庭軼事,以至與日本三菱因着理念不同終致分道揚鑣的商業故事,又或與抗議清拆九龍城寨的人士到茶樓進餐平息風波等在公職中遇到的難題,書中都有縷述。沒有激昂的說教陳詞,也沒有煽情的感人說話,作者娓娓道來父親馳騁商場、履行公職服務家國之點點滴滴,與大眾分享父親如何坦然面對人生的種種挑戰;字裏行間透出的真誠細膩,足見胡氏幾代人的親厚關係。胡法光以正向思維成就自己及培育下一代,作者也希望大眾能從父親積極

拼搏的人生中,獲得一點對未來人生的啟發。

香港自由民主進入發燒排行的影片

自港區國安法實施以來,各界就此爭議不斷,有人認為是香港再出發的定海神針,亦有人認為是削弱香港自由民主、人權法治等核心價值。香港人習慣用腳來投票,土生土長的80後金融人梁先生亦不例外,他決心移民,期望在他鄉窮途再生,重建港人經濟圈。

梁先生成長於港英時代,享受了香港的黃金時期,只要肯拚搏,不愁沒有出路。他後來到澳洲讀大學,畢業便回港從事金融行業。現在不少學生都希望畢業後留在彼邦發展,繼而入籍開展新生活,但當年的梁先生並沒有選擇這條路,反而急不及待回到他的家—香港。「每次搭飛機返香港都book窗口位,忍不住想睇香港夜景,因為香港係我家。」

梁先生從來沒有打算移民,但在國安法通過的晚上,他產生了離開的念頭,「睇住新聞通過,以為自己發緊夢,個心拿住拿住。」他認為自己所珍愛的香港已變質,對未來的恐懼和不安是前所未有的,「究竟未來我哋喺香港生活,講一句口號,會唔會牽涉國安法呢個問題呢?其實都好擔心。」

「離開呢個決定其實係好痛苦」,梁先生坦言,感情上他難以割捨留港的家人、朋友,甚至一班共同進退的香港人,但他清楚,他更愛的是與生俱來的自由,「既然我改變唔到事實,我惟有離開。」

若為自由故,一切皆可拋是他的宗旨,毅然放棄在港建立的一切,梁先生並不感到可惜,「如果去到做唔到金融業,過到去揸Uber我都無所謂。」他平淡地說只要移民申請通過,便會馬上離開。

他表示雖然人在外地,但仍會心繫香港,「有人適合留守,我覺得自己更適合做外地支援。」他相信未來會有不少港人移民,但他有一個心願,就是約定大家在異地再會,集結大家的力量建立一條屬於香港人的街,讓港人在外地「有多個照應」,互助互愛,重燃港人的團結精神。

台灣民族學的發展與意義

為了解決香港自由民主 的問題,作者周士煌 這樣論述:

民族學ethnology研究「民族ethnos,及附著於其身的文化」,台灣的民族學,研究對象是台灣諸民族/民族集團:原住民族、客家、Lán-lâng/Holo、外省人。其中,學科傳統領域研究的首為台灣原住民族,在政策的支持下,客家研究亦開始展現成果。原住民族研究和客家研究,已有整體性「知識體系」的建構。台灣其餘民族的學問,則以民俗學或地方學來表達,其體系尚待發展。作為近代學術的民族學,在台灣有其特別的歷史發展過程。由日本治理台灣時,為了施政所進行的大規模調查、與稍後的學術研究開始,累積成果。國民政府來台之後,以誌書的編寫及審查圈錮地方知識份子,確立「以本土為地方」,以台灣為學科的練習場,並橫

殖入文獻學研究的中國邊疆民族史。民主化之後,台灣主體性漸漸展現,本土研究開始興盛,教育系統與學術系統對台灣的觀點也開始正常化。對自身生活環境的興趣,則以「地方學」的樣態出現。台灣為一多民族的國家,清楚了解諸民族及其文化,為「屬族」的學問,以國家的文化主體性為學問的對象,可以稱為「台灣學」。台灣學為「屬國」的學問,為台灣的國學,其核心應該為台灣的民族學。台灣學或國學的發展,尚待觀察,但並非空想。

八十文存:大時代中的史家與史學

為了解決香港自由民主 的問題,作者陳三井 這樣論述:

▍輕拂歷史塵埃,近現代史學者五十年研究菁華! ▍看史學家如何寫歷史,讓歷史敘事躍然於紙上! 本書的文章,區分為史評、史譚、史述、史憶和史論五輯。「史評」乃讀他人撰史之作的心得;「史譚」係生活與工作中的偶得短文;「史述」則是參觀古蹟盛景之作;「史憶」為追憶前賢和師友的文章,包含郭廷以、曾祥和、李國祁、秦孝儀、劉紹唐、唐德剛等著名歷史學者。最後「史論」則是作者七十歲至八十歲之間寫的九篇學術性論文。全書評書、敘事、憶友又論史,反應了作者對近現代的時代感受,是一本瞭解近現代歷史的必讀專著。 本書特色 1.前中研院近史所所長──陳三井,五十年研究菁華! 2.記述多位著名史家治史

事蹟:郭廷以、曾祥和、李國祁、秦孝儀、劉紹唐、唐德剛! 作者簡介 陳三井 台灣彰化縣人。1937年6月生,台灣師範大學史地系畢業(1960),法國巴黎大學文學博士(1968),歷任中央研究院近代史研究所副研究員、研究員、組主任、副所長、所長,曾借調擔任淡江大學教授兼歷史學系主任、空中大學教授兼人文學系主任。退休後,曾任華僑協會總會理事長,現任中央研究院近代史研究所兼任研究員。著有《近代外交史論集》、《現代法國問題論集》、《國民革命與台灣》、《台灣近代史事與人物》、《華工與歐戰》、《近代中法關係史論》、《勤工儉學的發展》、《近代中國變局下的上海》、《中山先生與法國》、《中山先生與美國

》、《舵手與菁英》、《中國躍向世界舞台:從參加歐戰到出席巴黎和會》、《迢迢密使路》等專書二十餘種暨學術論文逾百篇。 代序/歡歡喜喜 迎接八十 【第一輯 史評】 蔣介石的親情、愛情與友情 蔣中正總統五記 星星、月亮、太陽──胡適的情感世界 劍拔弩張的盟友 馬英九必修的十堂課 青史憑誰定是非──《李遠哲傳》讀後感 《外交生涯一甲子──陳雄飛訪問紀錄》讀後 世紀的餽贈──章開沅與池田大作的對話 百年銳於千載──介紹羅福惠等編著《辛亥革命的百年記憶與詮釋》 【第二輯 史譚】 「君子好逑」新篇 黎東方的四段回憶錄 高希均的冷漠論 「三票主義」取代「三民主義」 王作榮悔不當初 正港的「台灣之子」

「一邊一國」與「四不一沒有」新解 余光中的鄉愁 陳雄飛以「五小」自娛 沈大川為戴瑞明開拖車 劉紹唐的黃色笑話 陳立夫談養生之道 黃季陸點評當代政治人物 大陸學者明哲保身之道 唐德剛論毛澤東 【第三輯 史述】 再現世紀風華──香港「辛亥革命百周年展」一瞥 首義之城,魅力武漢──簡介武漢辛亥革命博物館 一艘軍艦的故事──從永豐艦到中山艦 南京新地標──南京大屠殺紀念館 內蒙草原行 天下奇寨:抱犢寨──尋訪韓信「背水一戰」古蹟 毛澤東的1949──從西柏坡到雙清別墅 張學良在貴陽麒麟洞 輕拂歷史塵埃話延安 贛南有個「蔣青天」 「鄧小平遺囑」考 大陸旅遊拾趣 「華僑為革命之母」一詞釋疑 「度盡劫波兄

弟在」──國共會談回顧之一 「相逢一笑泯恩仇」──國共會談回顧之二 【第四輯 史憶】 經師易得 人師難求:追憶中研院近史所創所人郭廷以先生 永懷曾祥和老師 懷念「南港學派」傳人李國祁教授 白崇禧在民國史上的定位 陳建中化敵為友的一段往事 論秦孝儀先生對近代史學界的貢獻 追思劉紹唐、唐德剛兩位先生 梅培德與華僑協會總會 如果那一天終於來到──追念僑史達人周南京教授 君子之交淡如水──我與周南京教授的學術情緣 從華人子弟到法蘭西學院藝術院士──朱德群的繪畫人生 【第五輯 史論】 濺淚民國──論清遺民的辛亥革命觀 從嚴復到孫中山:論國人對自由觀念的詮釋 留歐知識社群與孫中山革命 孫中山與北京湖廣

會館綜述 新論民初旅歐教育運動 書生報國,毛錐當寶刀──論中青對國民黨和蔣介石權力之挑戰 共識與歧見──論左舜生與蔣介石 蔣介石眼中的香港自由民主運動 乘桴浮於海:論1949年胡適的抉擇 作者歷年著作 代序 歡歡喜喜 迎接八十 我是一個務實而達觀的人,無論生活或工作總以「盡人事而後聽天命」為憑,常抱「船到橋頭自然直」、「水到渠成」的態度,較缺乏古代文士「人生不滿百,常懷千歲憂」的襟懷。因為,論天下事、國事,自有政治人物去操心、去操煩、去操勞,何勞我們一般人微言輕的市井小民來置喙,甚至越俎代庖!當然,我也並不完全贊成時下若干「名嘴」在電視台節目中自以為是耍嘴皮式的治國高調。而家事有學

商的太座一肩獨挑,從開門七件小事至投資理財置產大規劃,她都比我高明,我也樂得清閒少過問。我唯一關心的是個人的治史研究工作和舞文弄墨的筆耕生涯。 做為一位需要不斷開發新題目、挖掘新材料的史學工作者,我給自己訂下的最低目標,那便是人生不留白。因此之故,不停地撰寫長短不拘的大小文章,努力不懈地發表論文,經常參加海內外學術研討會並提交報告,成為佔滿我這一生的日常功課,這也是個人自知別無一技之長勉強能做的唯一工作。 「文章千古事,得失寸心知」,再怎麼說,拿筆桿的人(現在則是打電腦較快),甚少有人不珍惜自己過往一點一滴的辛苦成績,而不把這些不管能否登大雅之堂,能不能獲得讀者共鳴共賞的敝帚自珍之

作當成寶貝一樣,而適時的結集成書出版,並引為平生最快慰而有紀念意義的一件事。我曾說過,論文集的出版,一者便於今日同道以及後之來者查閱檢索和參考,一者也是為自己留下一面隨時可以省思、向上奮發的明鏡。 退休以來,我感到「諸法皆空,悠遊自在」,多輕鬆,多快意!在此,我要珍惜和感恩,提出四點感謝: 首先,我要感謝服務近四十年的近史所,讓我繼續保有書滿為患的一間研究室,還有一台可與外界互通聲氣的電腦,讓我有機會遊走在中研院幾個社會人文所圖書館、檔案館,和浩瀚如海的史料與堆積如山的書本常相為伍,心無旁騖的馳騁遨遊。年屆八十,仍然有班可上,有地方可去,一切要感恩,更要惜福! 其次,我要感謝

華僑協會和《僑協雜誌》,在我與它結緣的三十多年間,承歷屆編輯委員的鞭策和鼓勵,雜誌變成我傾吐心聲、發表文章的最佳園地。 再其次,我要感謝林弘毅先生,他在政大攻讀史學博士期間,願意屈就我的兼職研究助理,一手承擔輸入、校訂、編排、電傳所有文稿的工作,既熟練又盡職,功德圓滿。在我退休之後能夠年年有成果,繳出自己尚稱滿意的成績單,弘毅功不可沒。 最後,我還要感謝秀威資訊公司和它的傑出編輯群。一個偶然的機緣認識了秀威主編蔡登山,透過他的推薦和成全,十幾年來秀威為我出版了九本性質不同的書籍,從專書、資料彙編、論文集到開會旅遊小品,堪稱琳瑯滿目。秀威擁有最先進的POD印刷機器,出書快而兼具品質,

雖然行銷網可能不及若干知名且具規模的出版社,卻滿足了我不必捧著豬頭到處找廟祭拜的痛苦。除個人的作品外,秀威也為華僑協會總會出版了《吳鐵城與近代中國》、《海外華人之公民地位與人權》、《何宜武與華僑經濟》、《吳鐵城重要史料彙編》(上下兩冊)等書,雙方合作愉快。 轉瞬年滿八十。自知爬梳原始材料的精力已不再,現在所能做的只是拭拂歷史塵埃的一些輕鬆工作。收在本書的文章,區分為史評、史譚、史述、史憶和史論五輯。望文生義,「史評」乃讀他人撰史之作的心得,可視為《四分溪畔讀史》的續篇;「史譚」係生活與工作中的偶得戲作,難登大雅之堂,或可博讀者茶餘飯後一粲!「史述」則是參觀古蹟盛景之作,旨在存真留念!「史

憶」多為個人追憶前賢、師友的文章,結集在一起,可以擺在案頭,隨時見面增加思念,彷彿他們並未離開塵世一樣。最後「史論」的九篇嚴肅的學術性論文,都是七十歲之後至八十歲之前的新作,其所以一並收錄,用意在便於隨時查閱,不致有日久散佚之虞! 本書內容既以「五史」(史評、史譚、史述、史憶、史論)為主軸,亦摘取若干位名史學家的部分剪影,故為順應潮流,書名乃大膽的冠上《大時代中的史家與史學》,以彰其盛,並做為筆者八十初度之紀念。 出書,對個人而言,永遠是一件快樂的事情。最後,敬祈海內外諸同道友好暨知己不吝賜正。是為序。 陳三井謹識於南港中研院近史所 2017年3月 【經師易得 人師難求:追憶

中研院近史所創所人郭廷以先生】 一、引言 中央研究院近代史研究所(籌備處)創設於1955年2月,轉眼間已將屆一甲子。撫今追昔,感慨萬千,令人低迴。今天的近史所,擁有新研究大樓一棟,輔以藏書豐富的專業圖書館暨深具特色的檔案館,可謂設備齊全,研究條件海內外稱羨,其結果真是繁花似錦,碩果纍纍,前程無可限量。這一切都是歷任所長和全體同仁慘澹經營、心血努力的成果,但何嘗不也是當年郭廷以(量宇)先生創所時高瞻遠矚,實事求是,忍辱負重,辛勤開拓所奠下的基礎。 郭廷以先生(1904-1975),河南省舞陽縣人,東南大學(前身為南京高師,後改名中央大學)歷史系畢業,在大陸時期先後執教於清華大學、河南大學、中

央政治學校、中央大學,來台後主要任教於師範大學(曾兼任文學院院長),於1955年出任中央研究院近代史研究所籌備處主任,1965年4月近史所獲准正式設所,出任首任所長,直至1970年6月辭職,前後在任約十五年。 二、不拘門戶,培育人才 創所伊始,除研究計畫之擬訂,檔案資料之徵集和編纂,口述歷史訪問之展開外,亦積極進行研究人員之羅致和訓練。 人才之羅致,除高階所謂「一等公」之張貴永、陶振譽、胡秋原、楊紹震四人與中階之王聿均、李毓澍、黃嘉謨所謂「二等公」,在此不論外,其羅致人才之方式大致有兩個管道: 一是他在台灣師大所教過的學生,主要名單如下: 呂實強、陸寶千、王爾敏、李國祁、鄧汝言、李作

華、李恩涵、張朋園、兀冰峯、張玉法、陳三井、林明德、黃福慶、陳存恭、魏秀梅、林泉、林忠勝等。 二是台大、政大等校畢業生,主要名單如下: 呂士朋、賀凌虛、王樹槐、王璽、李念萱、劉鳳翰、趙中孚、夏沛然、謝文孫、胡耀恆、吳章銓、魏廷朝、陶英惠、馬天綱、郭正昭、史靜波、許大川、李本唐、張俊宏、藍旭男、賈廷詩等人。 雙方旗鼓相當,無分軒輊。

「勞工神聖」之前——晚清華工小說探析

為了解決香港自由民主 的問題,作者倪舒妍 這樣論述:

本文聚焦晚清華工小說,其出現、空間地理書寫、苦難書寫。這波集中出現於20世紀初的創作熱潮,基於鴉片戰爭後大量華工半迫於生計半由外國誘招而出洋的事實,同時離不開晚清小說界革命、1905年反美華工禁約運動的直接推動。運動中近代報刊發揮關鍵作用,華工小說也多在此面世,通過報刊脈絡的梳理,可以發現不同報刊有不同宗旨和行動,有的闡發自己的教育理念、有的追逐商業利益、有的背後是黨派鬥爭,潛移默化影響小說的呈現。小說作者主要是職業作家、報人,尤多懷有桑梓之情的粵籍作家。華工小說密切關照現實又帶出了不一樣的歷史和詮釋。小說的空間設計有其特別之處,作家極力通過對壓榨、禁錮、排斥的形象化書寫,表現華工受擠壓的生

存空間,使得原本有著大幅度空間位移的作品呈現出緊張的空間感受。異域書寫方面,本文引入晚清地理著述和文人士大夫的域外遊記進行對照,當整個知識系統把文明的野蠻性去掉,只讚頌文明先進性之時,華工小說提供了一個底層的受壓迫的視角觀看資本主義世界,留意到了西方現代性的黑暗面,展現和書寫的異域顛覆了以往上層知識分子的刻畫。連帶著在晚清由「天下」變為「世界」的地理觀也在小說中有了再突破,打破以國為界限的認識,看到了全球種族主義的問題。最後從種族、階級、性別三個維度觀察華工小說的苦難書寫,呼應到現實中華工進入資本主義世界遭受的多重壓迫,還關注到小說中複雜的黑人形象及其背後晚清時人對種族優劣論的接受、華人族群內

部對工人權益的忽視以及晚清文人爭取各階層平等的呼聲、作家有異於當代華美文學的刻畫華工時女性化的書寫方式及其激發民族主義情感對抗殖民主義的意圖。

香港自由民主的網路口碑排行榜

-

#1.一國兩制與香港的憲政民主

回歸前,由於得到英國自由民主. 制度的補充,「港式自由」依然具有保. 障性。割斷香港和英國政治制度之間. 的聯繫,就會暴露其自由保障制度的. 不完善性,自由僅僅靠 ... 於 www.cuhk.edu.hk -

#2.「全球民主報告」中國排倒數第8 香港受累跌至第139名

瑞典哥德堡大學研究機構V-Dem(Varieties of Democracy)最新公布的「全球民主報告」,在179國家或地區中,中國排名倒數第8名,成為人口最多的封閉專制 ... 於 www.rfa.org -

#3.香港與自由民主的未來- 紐約時報中文網

想像一下,如果2018年,川普政府提出一項立法,允許政府在遍布全國的祕密地點以幾乎任何藉口拘捕、審判和監禁被控有不法行為的美國人。 於 cn.nytimes.com -

#4.香港自由民主黨提交的意見書 - 立法會

香港自由民主 黨對二零一七行政長官產生. 辦法方案之重建. 致. 2017. 年. 長官產生辦法方案小組委員會. 覃. 美. 主席耀宗. 耀宗大大鑒. 重. 達之先. 代表. 於 www.legco.gov.hk -

#5.「我們不會坐視民主、自由、人權在香港倒退!」 蔡英文 - 今周刊

中國第13屆全國人大第3次會議在今(28)日閉幕,國務院總理李克強於會後記者會談及兩岸議題時,表示中國的對台方針仍為堅持一個中國及九二共識, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#6.守護香港自由與民主的緊急行動 - 反共维基

守護香港自由與民主的緊急行動(日语:香港の自由と民主主義を守る緊急行動)是2019年6月13日在日本東京舉行的社會運動的名稱。 於 anticommunism.miraheze.org -

#7.聲援香港民主自由國民黨:堅持人權與法治價值 - 聯合報

香港 警方昨以香港「國安法」中「勾結外國勢力」的罪名拘捕天主教榮休主教陳日君、歌手何韻詩、前立法會議員吳靄儀及學者許寶強等... 於 udn.com -

#8.【新聞稿】挺人權撐香港護民主:臺灣人體排字聲援香港民主

文/香港人權關注在台灣、香港邊城青年、臺灣青年民主協會、台灣人權促進會、台灣公民陣線、經濟民主連合、民間司法改革基金會、人權公約施行監督 ... 於 www.civilmedia.tw -

#9.社論- 【社論】「一國兩制」變調香港民主自由淪亡 - 青年日報

因此,自疫情爆發後即未曾離陸的中共領導人習近平,罕見到訪,除宣告對新任港首的支持、企圖宣傳「一國兩制」制度優勢,與個人政績,藉以鞏固權位,結果自 ... 於 www.ydn.com.tw -

#10.中國欲立港版《國安法》 總統府:「一國兩制」與民主自由 ...

總統府今日對於此法可能進一步威脅香港的自由民主表達高度關切,並指出「一國兩制」與民主自由必然扞格,更加堅定政府守護台灣自由民主與主權的決心。 於 www.taiwannews.com.tw -

#11.國民黨:支持香港保持民主自由早日落實雙普選

國民黨表示,中共當局對香港自由民主的尊重與保障,以及將另以「國安」為名,立法規範香港地區運作制度的作法,不僅攸關香港未來,同時也影響兩岸關係動向 ... 於 www.kmt.org.tw -

#12.香港!自由(陳明章) 歌詞撐(Stand with HK) ※ Mojim.com

香港 !自由(陳明章) Hong Kong! Freedom 作詞:陳明章作曲:陳明章船仔搖啊搖你欲搖佗去你是按佗來你欲按佗去船仔搖啊搖你欲搖佗去民主佮自由咱行向世界去風雨希望風雨 ... 於 mojim.com -

#13.【蔡英文出訪】蔡英文啟程「民主夥伴共榮之旅」 機場談話

我國總統蔡英文今(29日)今啟程飛往美國,啟動「民主夥伴共榮之旅」,10天9夜的行程首先會先過境紐約,接著拜訪友邦瓜地馬拉與貝里斯, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#14.洛君: 認識什麼是民主自由 - 香港政治經濟文化學會

近來香港出現的亂象,有鬧事的年輕人說:「 我們是為民主自由而戰」。說得多好聽。可是,從連日來你們的種種暴行所見,無一與民主自由扯上關係。 於 www.hkpecs.org -

#15.民主自由不容讓步撐香港我們持續努力 - 蘇巧慧| 立法委員

面對不尊重台灣民主制度的中國人,這樣就對了! 最近發生好幾起中國學生或遊客在台灣校園內破壞台灣人自主發起支持香港的連儂牆行動,不過政府及相關 ... 於 chiao.tw -

#16.胡少江:關於香港和世界自由民主前途的博弈剛剛開始

這個決定授權人大常委會就香港國家安全事務立法,並且將有關立法列入《香港基本法》附件三,使其在香港特別行政區具有法律效力;與此同時也明確要求特區 ... 於 www.hrichina.org -

#17.香港:有自由,无民主-OmenaK-观察者网

上世纪80年代,香港直接从轻工业跃上金融地产的浪尖,为了给西方资金服务,各种各样的自由和法治也得到发展;中英联合声明尘埃落定,英国反而不必再 ... 於 www.guancha.cn -

#18.王俊傑:【自由民主國度強制打針?香港應否效法?】 - 巴士的報

試想強制打針,由港府推行,會遭到多大的輿論壓力?近日意大利就推出被喻為歐洲最辣的「辣招」,即強制公私營機構僱員注射疫苗,僱員上班前須 ... 於 www.bastillepost.com -

#19.美國對民主價值的看法,及其對香港具有的重要意義

實際上,在香港特別行政區成立二十年之際,關於香港自由和民主的問題似乎到了一個關鍵時刻。中央政府似乎在傳達這樣一個信號:即香港《基本法》所規定的民主價值目前僅可以 ... 於 hk.usconsulate.gov -

#20.致力香港民主抗中黎智英獲頒自由獎章| 世界民報

此次由共產主義受害者紀念基金會(The Victims of Communism Memorial Foundation)發起的第14屆年度各國獻花紀念儀式,在國會山莊(Capitol Hill)的共產 ... 於 www.worldpeoplenews.com -

#21.挺香港,爭民主: 一種跨越疆界批判的求叩 - 想想論壇

自9月27日香港公民佔領添美道宣示主權至今,該運動已然成為國際所關注的焦點,「雨傘革命」狂飆突進地將自由民主精神傳播至世界各地,除了歐美澳各地 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#22.香港自由民主崩解魚蛋革命將接踵而至 民報2016-02-14

僅管經濟學人專文,認為「本土民主前線」是個邊緣化的小團體,卻能以正義之師面貌,出面挑戰香港警方執行公權力的正當性,甚至因而釀暴動,顯見香港特首 ... 於 www.taiwanjustice.net -

#23.香港自由民主聯會 - 维基百科

香港自由民主 聯會,簡稱自民聯,為於1991年成立的香港政黨,主席胡法光,副主席譚惠珠。於1991年香港立法局選舉中共取得3個議席(連同1993年補選共4席,皆為功能組 ... 於 zh.wikipedia.org -

#24.周保松:香港沒有民主,自由變得脆弱| 本社編輯部 - 灼見名家

周保松認為,香港過去有很多自由,但我們的政治自由受到限制。政治自由不是可有可無,而是在所有自由中最根本的。政治自由在眾多自由中排得較高的位置 ... 於 www.master-insight.com -

#25.烏國香港書商參展文化部:彰顯台民主自由 - YouTube

捍衛未來支持新唐人➡️ https://bit.ly/3KQHzbW⚡因應社交媒體訊息審查、封鎖、降觸及,請大家盡快加入以下平台,持續接收最新最真實的報導 APP ... 於 www.youtube.com -

#26.從精英民主到主權在民:香港戰後三代民主運動 - 台灣新社會智庫

事緣香港政府於1896年強行通過備受爭議的財政預算案,使香港商界人士深感不滿。立法局華人議員何啟,聯同遮打(Paul Charter)和韋赫(Henderson ... 於 www.taiwansig.tw -

#27.出兵香港捍衛民主自由- 提點子 - 公共政策網路參與平臺

提議內容或建議事項. 世界各國於G20已經表明香港是中華人民共和國之內政問題. 基於中華民國憲法, 香港為我固有疆域,. 香港的自由民主正被中華人民 ... 於 join.gov.tw -

#28.觀點:沒有民主, 香港怎能在「風雨中抱緊自由」? - BBC

「雨傘運動」一週年過去,香港的民主路還可以怎樣走下去? 於 www.bbc.com -

#29.香港主權移交25週年蘇揆重申一國兩制不堪檢驗港民主自由蕩然 ...

7月1日是香港回歸25周年,香港第六屆政府行政長官的李家超正式宣布就任,大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛亦出席就職典禮,針對習近平日昨表示, ... 於 www.ctwant.com -

#30.一國兩制下的香港民主 - 台灣新世紀文教基金會

去(2003)年的7月1日香港人民發動五十萬人的「七一大遊行」,目的是為了反對香港基本法第二十三條的國安立法,同時也表達香港回歸中國六年,對港政府施政的不滿與抗議。 於 www.taiwanncf.org.tw -

#31.「一國兩制」下中央對香港特區的管治權研究 - 第 200 頁 - Google 圖書結果

主、文明、和諧,自由、平等、公正、法治,愛國、敬業、誠信、友善」。香港社會對其核心價值並不存在統一的認識,但絕大多數香港居民均認為法治、自由、民主無疑屬於香港 ... 於 books.google.com.tw -

#32.香港要的民主與台灣不同 - 天下雜誌

七月一日以前,當英美等西方國家的國會與政要,紛紛表示關注香港二十三條立法的時候,台灣政界與社會輿論對香港這個政治爭議卻漠不關心(除了筆者在《天下雜誌》寫過有關 ... 於 www.cw.com.tw -

#33.前言第章香港自治與民主之困境三

香港 的高度自治被其「一國兩制」的原初構想和制度設計所規範,. 並有其獨特的政治邏輯和歷史背景,而香港自1997 年回歸中國統治後的. 繁榮穩定也賴以為生。 於 indsr.org.tw -

#34.蔡英文Tsai Ing-wen - 支持香港人追求民主,已經是台灣的共識 ...

支持香港人追求民主,已經是台灣的共識。 我樂見台灣的政治人物,願意多表態支持香港。韓市長終於講出一個政治人物該講的話。希望這樣的立場,不只是一時的選舉語言, ... 於 ro-ro.facebook.com -

#35.香港七一/蘇貞昌:一國兩制不堪檢驗民主自由蕩然無存

香港 七月一號迎來主權移交25週年,大陸國家主席習近平也罕見造訪香港,連續兩天搭乘高鐵往返深圳及香港參加相關儀式。習近平表示,香港經過一次次考驗 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#36.盧斯達:香港民主指數已低過戰爭下的烏克蘭

經濟學人智庫發表2022年全球民主指數,香港下跌至全球第88位,低過烏克蘭(87位)和利比亞(86位)。長期競... 於 www.upmedia.mg -

#37.【《文化研究》過刊回顧計畫】文已翎〈從逆權運動看香港的 ...

一直以來,香港的民主運動(或是說主流的泛民主派政黨)都是嘗試在「一國兩制」的原則下,盡可能確保香港在政治領域下的自主權。不過,對於北京而言,「 ... 於 routerjcs.srcs.nycu.edu.tw -

#38.蔡英文: 支持港人追求自由、民主與人權 - P#新聞實驗室

香港 民眾昨(9)日舉行反送中條例遊行,據主辦單位估計有百萬香港民眾上街抗爭,並持續到深夜。總統蔡英文剛在社群網站發表聲明,指出「支持香港人追求自由、民主與 ... 於 newslab.pts.org.tw -

#39.香港自由民主聯會_百度百科

香港自由民主 聯會,簡稱自民聯,為於1991年成立的香港政黨。 於 baike.baidu.hk -

#40.香港國安法人權論壇與會者:中國與所有自由民主國家為敵

記者林曉雲/台北報導〕東吳大學張佛泉人權研究中心今天在城中校區舉辦香港國安法人權論壇《港版國安,點解不安?——台港局勢與人道援助的現況與展... 於 today.line.me -

#41.香港民主女神Lady Liberty HK: 支持我們Support Us

「香港民主女神」的創立是為了以精神符號賦予港人希望與信念,並持續以香港文化為創作根源,超越地域建立共同身份認同,向世界輸出香港智慧。 於 ladylibertyhongkong.com -

#42.香港自由民主聯會 - Wikiwand

香港自由民主 聯會,簡稱自民聯[2][3],為於1991年成立的香港政黨,主席胡法光[4],副主席譚惠珠[5]。於1991年香港立法局選舉中共取得3個議席(連同1993年補選共4席, ... 於 www.wikiwand.com -

#43.回顧香港的2021:自由空氣被抽乾,民主殘燭已熄滅 - 風傳媒

隨著2021年來到末尾,香港剩下的自由民主也幾乎銷聲匿跡,境內僅存的新聞自由象徵《立場新聞》,在29日遭到200多名港警突襲、以「串謀發佈煽動刊物」 ... 於 www.storm.mg -

#44.國安法實施將滿一年香港自由民主全面倒退 - 民視新聞

香港 國安法去年6月30日施行至今,即將滿一年,這年來,國安法宛如凌駕當地其他法律,以國安之名,共逮捕114人,包括數十名知名民運人士,而北京對自由 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#45.香港主權移交25週年/香港自由民主快速流逝陸委會

陸委會今天(1日)表示,香港移交中共25週年,香港的自由民主快速流逝、港人的人權法治倒退緊縮,表明中共對港政策已非當年所稱「井水不犯河水」, ... 於 www.rti.org.tw -

#46.(第三場) 台灣與香港民主化的比較

1. 一九八四年的『綠皮書』;港英政府以政制改革作為與中共談判的籌碼 · 2. 中共以『基本法』起草過程來取得對政制改革的主導權 · 3. 彭定康以擴大立法局 ... 於 www.tahr.org.tw -

#47.为香港民主致哀

2022年7月1日是香港主权从英国移交中国的25周年,港府将以官方仪式及中国国家主席习近平访港加以庆祝。如此张灯结彩的画面背后是香港政府的镇压。 於 www.hrw.org -

#48.在這自由民主的[殖民地]香港】《盧麒之死》四人談(三)

情感歷史相信情感在歷史敘事之間是值得被聆聽的。 與談者:盧勁馳(盧)、李智良(良)、李薇婷(李)、楊焯灃(楊) 紀錄者:李薇婷. (非)殖民香港的悶騷. 於 zihua.org.hk -

#49.觀賞香港紀錄片《時代革命》 蘇揆:珍惜得來不易的民主自由

行政院長蘇貞昌今(2)日出席「《時代革命》電影包場活動」時表示,正當俄羅斯入侵烏克蘭的此時此刻,觀看這部電影,讓我們不僅感念前人犧牲奉獻為 ... 於 www.ey.gov.tw -

#50.陳一新:國安法下不再民主自由香港與台灣漸行漸遠- 公民論壇

時隔五年,中國國家主席習近平再次赴香港出席主權回歸25周年慶典及新一屆港府宣誓就職儀式。此時的七一,香港傳統的市民遊行民主場面已一去不再, ... 於 www.rfi.fr -

#51.很多人都忘了,香港曾是個比台灣還自由的地方 - 關鍵評論網

保證自由的前提,其實是需要有民主法治,英國是民主國家,香港需要遵守英國的法律,也因此給予了香港在英國法治下保障的人權,所以在英國統治下, ... 於 www.thenewslens.com -

#52.香港觀選團系列(六)曾把台灣民主當鬧劇的港人 ... - 島內散步

H雖是土生土長的香港人,家中長輩卻持有中華民國護照,他透露自己每年都會參加香港的雙十升旗活動,「代表我不承認中共的統治。」但即便如此,H也坦承 ... 於 walkin.tw -

#53.香港!自由(陳明章)( Hong Kong! Freedom)的歌詞– 眾藝人

找香港!自由(陳明章)( Hong Kong! Freedom)的歌詞– 眾藝人– 船仔搖啊搖你欲搖佗去你是按佗來你欲按佗去船仔搖啊搖你欲搖佗去民主佮…… 開啟MyMusic APP立即聽歌. 於 www.mymusic.net.tw -

#54.香港自由民主快速流逝陸委會:一國兩制走樣變形 - Yahoo

陸委會今天(1日)表示,香港移交中共25週年,香港的自由民主快速流逝、港人的人權法治倒退緊縮,表明中共對港政策已非當年所稱「井水不犯河水」, ... 於 news.campaign.yahoo.com.tw -

#55.民主国家谴责北京继续打压香港 - ShareAmerica

美国、澳大利亚、加拿大、新西兰和英国政府称中共11月11日剥夺这些议员的资格是“明显违背”中国政府的国际责任和对维护香港自治的承诺。 於 share.america.gov -

#56.蔡英文元旦談話挺香港「追求民主自由不是犯罪」 - ETtoday

總統蔡英文1日上午於總統府內發表元旦談話時,特別提及近期香港情勢,包括立法會選舉受到干擾,甚至港府拘捕多位媒體人。她表示,這讓人更擔心香港的 ... 於 www.ettoday.net -

#57.六四藝術品一夜消失香港自由還剩多少?(圖)

香港 多間大學陸續移除紀念六四大屠殺的國殤之柱、民主女神像和六四浮雕等雕像。當香港在國安法下失去討論六四的空間,這座城市的自由還剩下多少? 於 www.secretchina.com -

#58.文化觀察:佛大厲以壯隔海看香港民主運動 - 佛光大學

香港 人爭取民主已有相當的歷史,早在英國殖民統治時期即有民主派人士微弱的民主呼聲,然而九七之前港人大多不關心政治。八九民運距離九七回歸尚有八年,但香港人民展現了 ... 於 www.fgu.edu.tw -

#59.2022新年談話總統:挺香港民主自由立場不變| 政治| 中央社CNA

總統蔡英文今天發表2022年新年談話表示,將持續關注香港情勢;並強調,追求民主自由不是犯罪,台灣挺香港的立場也不會改變。 於 www.cna.com.tw -

#60.香港回歸25週年陸委會:自由民主快速流逝- 政治 - 自由時報

今天是香港主權移交25週年,陸委會指出,香港的自由民主快速流逝,以及港人的人權法治倒退緊縮,表明中共對港政策已非當年所稱之「井水不犯河水」, ... 於 news.ltn.com.tw -

#61.參訪駁二返校、香港展陳其邁:珍惜自由民主的可貴(1部影片)

二二八事件74周年前夕,市長陳其邁今(27)日特別前往駁二藝術特區觀看「若水,如火,有聲:一個關於行動的展覽」及「返校Detention實境體驗展」,他 ... 於 www.peopo.org -

#62.王婉諭受邀赴美出席民主峰會! 喊話台灣不能因中國受挫

【記者蘇柏銓/台北報導】總統蔡英文睽違3年,再度展開民主夥伴共榮之旅,為期10天將走訪中美洲友邦瓜地馬拉跟貝里斯,並將二度過境美國,她在桃園機場 ... 於 tw.nextapple.com -

#63.自由言論選- 民主對話 - 美國在台協會

彭定康(1992-1997年香港總督). 1994年1月17日在自由論壇亞洲中心(Freedom Forum Asian Center)香港成立儀式上的 ... 於 web-archive-2017.ait.org.tw -

#64.反送中紀錄短片首映導演: 民主自由絕不是天上掉下來的

香港 反送中紀錄短片 「自由.飛」今(18)日舉行首映會,該紀錄片由台灣制憲基金會委請導演李惠仁執導,除了呈現香港警民衝突畫面,也與台灣過去的白色 ... 於 newtalk.tw -

#65.恩庇侍從與香港自由專制之破局 - 國家圖書館期刊文獻資訊網

2019 年香港的反送中運動帶來的民意海嘯,令民主派大. 舉攻陷八成多的區議會議席,對中共這個恩庇策略做成挫折,亦影響中共. 控制立法會選舉和未來特首選舉的能力,但網絡 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#66.特區管治的挑戰 - 第 80 頁 - Google 圖書結果

自由民主 體制亦着重自由選擇,政黨及政治領袖給人民不同的政綱政策以作選擇,這需要人民一定的 ... 首先,本文所提及過關於自由民主體制的優點,很大程度上都適用於香港。 於 books.google.com.tw -

#67.香港解封後首場遊行須掛號碼牌禁戴口罩遭示威者批假民主

香港 解封後的首場遊行顯得和平,仔細看示威者除了拿著標語還有一條細細的線,每個示威者脖子也掛著號碼牌,遊行隊伍沿路拉著活動封鎖線魚貫前進, ... 於 times.hinet.net -

#68.香港怎麼了!?中國製港版國安法下的香港與台灣民主危機

因疫情而延後召開的中國人大會議,試圖與以附件方式繞過香港立法會,推行「港版國安法」,假借打擊恐怖主義之名,行箝[…] 於 touat.com.tw -

#69.美國民主倒退、臺灣新聞自由逢內外夾擊李金銓

超過四十年的學術生涯中,李金銓穿梭於傳播研究各領域,包括國際傳播、媒介政治經濟學、媒介與社會變遷、新聞史及傳播社會理論。曾任教臺灣、美國、香港三 ... 於 tfc-taiwan.org.tw -

#70.民主自由建立在法治成龍有理 - 人間福報

港星成龍日前發表香港與台灣「就是太自由以致很亂,所以中國人需要被管」的爭議言論,隨即在港台兩地發酵,香港民主派議員更直斥成龍「無恥」、「奴才」與「種族歧視」 ... 於 www.merit-times.com -

#71.政黨政治與民主發展:「九七」後香港政黨的發展與變遷

此. 外,香港社會中政黨林立,光立法會內就存在逾二十個政黨。這些政黨雖. 被劃分為建制派、泛民與本土三大系統,但各黨間的路線、理念與意識形. 於 www.mjib.gov.tw -

#72.香港主權回歸25週年台灣朝野齊嘆香港自由不再 - 美國之音粵語網

7月1日星期五是香港主權回歸中國25週年紀念日,在許多問題上政治立場南轅北轍的台灣朝野兩黨都在當天對香港回歸後自由民主法治的消失以及北京政府背棄 ... 於 www.voacantonese.com -

#73.一生為追求自由民主奉獻!香港作家李怡病逝台灣

李怡在一年多前香港國安法施行後選擇移居台灣,且認為「離開是完成最後的人生」,身為知識份子而將關心兩岸的民主運動視為己責,也持續關心民主、自由 ... 於 www.fountmedia.io -

#74.爭取自由民主香港人勇敢上街頭 - 華視新聞網

獲得兩百萬香港市民響應的反送中示威,讓港府決定暫緩,逃犯條例修法。香港回歸中國後,港人為了爭取民主、追求自由,已經不是第一次走上街頭。 於 news.cts.com.tw -

#75.抗議中共強權統治香港旅日港人東京辦示威活動

... 是香港主權移交25週年,有一群旅日香港人昨天在東京澀谷車站前舉辦一場「香港淪陷25週年國安法實施2年」集會活動,抗議中國政府剝奪香港的自由民主。 於 www.ntdtv.com.tw -

#76.一國兩制是港人爭取民主最大障礙 - 大陸委員會

香港 移交給中共已經10年了!表面上,香港以各種數據顯現她仍然充滿活力,例如香港2006年全年經濟成長率為6.8%,失業率也於 ... 於 www.mac.gov.tw -

#77.反送中抗爭三週年支持港人爭取民主 - 時代力量

相反地,香港政府更動用大量武警,將民眾的示威定調為暴動,暴力驅散手無寸鐵的抗爭者。 雖然在同年9月,時任香港特首林鄭月娥宣布撤回修例,但緊接而來的 ... 於 www.newpowerparty.tw -

#78.民主臺灣撐香港,以制度化作為提供香港人民必要的人道協助

針對今(30)日中國人大常委會強行通過「香港特別行政區維護國家安全法」,總統府發言人張惇涵表示,北京當局繞過香港立法機構,打破「五十年不變」、「高度自治」等 ... 於 www.president.gov.tw -

#79.民主排名暴跌香港慘成全球倒數第41位全球民主程度倒退35年

香港 政府一再宣稱香港人權狀況良好,有健全的社會制度,反駁聯合國委員會審議結論,舌戰群雄。但瑞典哥德堡大學研究機構V-dem 近日有關2022 全球民主 ... 於 commonshk.com -

#80.香港的自由專制政體和選舉的功能

香港 自回歸後建立的政治體制是一套頗為獨特的政治體系。這體系. 有各種自由的制度、有部分的民主選舉,但政府並非民選產生,有各種. 安排以確保中央政府可以緊控特區的 ... 於 www.cityu.edu.hk -

#81.香港回歸以來大事記1997-2002(第二版) - 第 486 頁 - Google 圖書結果

作為一個國際城市,香港社會自由開放,市民享受基本公民自由,包括言論及集會的自由, ... 及投資、增強雙方在教育、學術、文化等方面的聯繫交流等,支持香港維持自由民主。 於 books.google.com.tw -

#82.沒有自由談何民主? | 蘋果日報•聞庫

二○○四年七月一日是英國將香港交還中國的七周年。傳媒大概會顯著報道數以十萬計的市民上街遊行,要求在公共事務有更大發言權。不過,加快民主不應與增加自由混淆。 於 collection.news -

#83.崇尚自由民主的謙謙君子– 悼李怡先生|方格子vocus

李怡先生病逝,享年八十六歲。坊間不乏悼念文字,一如既往,筆者只談自己所理解的,至於其他,則有賴他人補充。 講李怡,可從四個身份切入:政論家、 ... 於 vocus.cc -

#84.香港主权回归25周年,台湾朝野齐叹香港自由不再 - 美国之音

7月1日星期五是香港主权回归中国25周年纪念日,在许多问题上政治立场南辕北辙的台湾朝野两党都在当天对香港回归后自由民主法治的消失以及北京政府背弃 ... 於 www.voachinese.com -

#85.川普簽香港法案蔡英文:港人在自由民主路上不孤單 - 財訊

美國總統川普在27日的一份聲明中表示,已經簽署了《2019年香港人權與民主法案》,讓美國對港政策更明確,並對香港政治發展進行直接評估。 於 www.wealth.com.tw -

#86.香港! 自由-歌词 - KKBOX

香港 ! 自由-歌词- 船仔摇啊摇你欲摇佗去你是按佗来你欲按佗去船仔摇啊摇你欲摇佗去民主佮自由咱行向世界去风雨希望风雨自由梦我用我的心来撑. 於 www.kkbox.com -

#87.香港民主全球排名倒數第41 與盧旺達相近

瑞典哥德堡大學政治科學系V-Dem研究所(Varieties of Democracy Institute)近日發表「民主報告2023」(Democracy Report 2023),香港的自由民主 ... 於 www.epochtimes.com -

#88.| Freedom House

聯合聲明呼籲中國政府尊重言論、新聞以及集會自由停止使用暴力驅離、搜捕和平示威人士. December 7, 2022. 新聞發布新報告: 北京正以更隱蔽並積進的策略強化其在全球 ... 於 freedomhouse.org -

#89.「臺灣給中國統一也不壞?」嚇壞香港學者周保松 - 沃草

【沃草】記者廖昱涵報導/連香港人都在替臺灣焦急!香港中文大學政治與行政學系副教授、政大政治系客座副教授周保松,上週在台北國際書展的講座中呼籲 ... 於 watchout.tw -

#90.新聞自由重創、民主派媒體接連關停,香港人還看什麼新聞?

有公信力的媒體接連死亡,Stewart第一個明顯感覺是,現在許多新聞只是重複政府立場,「很多時候媒體不敢做尖銳的發問了。」 香港Omicron疫情爆發時,北京 ... 於 www.twreporter.org -

#91.回歸25周年|陸委會:一國兩制已走樣變形台灣堅定捍衛民主防線

周五(1日)是香港主權移交25周年,台灣陸委會表示,香港自由民主快速倒退,「一國兩制」走樣變形已是舉世公認,呼籲有關方面應信守基本法和國際承. 於 www.hk01.com -

#92.時論廣場》香港民主牌光環不再(胡勇)

英美政府和台灣朝野更是見獵心喜,上下其手。打「民主自由牌」看似不容置疑,可以讓中共焦頭爛額,實則作繭自縛,甚至戕害香港的民主自由。如果這些「玩家 ... 於 www.chinatimes.com