香港天文台颱風紀錄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡文力寫的 非洲抗疫之路 一位香港病毒免疫學家的見證 和梁榮武,蔡思行的 香港颱風故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站香港熱帶氣旋警告信號 - Wikiwand也說明:當熱帶氣旋可能或已經影響香港時,香港天文台便會發出熱帶氣旋警告信號,目的是以簡單容易理解的信號,警告市民熱帶氣旋為香港普遍地區帶來的風力威脅。熱帶氣旋警告 ...

這兩本書分別來自三聯 和中華所出版 。

淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士班 施正權所指導 陳乃慈的 從戰略方向看氣候變遷與台灣國家安全 (2015),提出香港天文台颱風紀錄關鍵因素是什麼,來自於氣候變、戰略方向、台灣國家安全。

而第二篇論文國立成功大學 土木工程學系碩博士班 李德河所指導 賴明煌的 以雨量基準建立公路通行管理準則-以阿里山公路為例 (2012),提出因為有 降雨、阿里山公路、崩壞、管理基準的重點而找出了 香港天文台颱風紀錄的解答。

最後網站港澳十一月打風比較。香港天文台紀錄由1946年開始 - Facebook則補充:如以1968年開始比較,澳門掛了八次風球,香港掛了七次,分別在於1987年11月颱風蓮娜與寒潮相遇,天文台掛了強烈季候風信號。橫瀾島錄得持續烈風,天文台最低氣溫由11月27日 ...

非洲抗疫之路 一位香港病毒免疫學家的見證

為了解決香港天文台颱風紀錄 的問題,作者蔡文力 這樣論述:

本書是2016年的傑青得主蔡文力講述他到非洲的義工經歷,他到非洲塞拉利昂研究檢測伊波拉病毒,是勇敢地站在投疫最前線的科學家。 他本來是牛津大學免疫學博士,本可高薪厚職,是甚麼驅使他當年只取僅$400的日薪工作,疫情結束後更籌備「生還者監察計劃」,決定「幫人幫到底」。事件稍告一段落後,回家後竟覺得與現代社會格格不入,毅然再到危險的剛果戰區做臨床實驗?在這些無私的故事背後,他的家人與摯友又是怎樣想呢? 這本書將會娓娓道來他這幾年來的困難與希望,亦給予正受冠狀病毒肺炎疫情影響的所有人一支強力的安定針。

從戰略方向看氣候變遷與台灣國家安全

為了解決香港天文台颱風紀錄 的問題,作者陳乃慈 這樣論述:

氣候變遷對台灣非傳統國家安全會造成立即性的、大範圍的、跨領域的問題,本文採用在該領域較新穎的戰略方向為研究途徑,試圖提出創新的解決辦法。氣候變遷所造成的非傳統國家安全危機往往是相互影響,而戰略方向三要素當中的空間要素,則是把所有的問題都涵蓋進去,因此使用戰略方向為途徑可以避免解決A問題的方法會造成B問題情況更嚴重的狀況發生,希望能以戰略方向為研究途徑,解決氣候變遷對台灣所造成的非傳統國家安全問題,進而達成能維持國家安全的目的。 本論文第貳章到第肆章為論文主體,分別由戰略方向的三個要素去分析氣候變遷對台灣國家安全的影響。第貳章經由戰略目標要素指出氣候變遷對台灣非傳統國家安全的威脅,分別

以1、海平面上升國土安全問題;2、水資源安全問題;3、糧食安全問題;4、極端氣溫公共衛生問題;5、極端降雨、颱風環境問題等;6、生物多樣性威脅分成六節。第參章是經由戰略空間要素陳述台灣在特定的地理特徵所受到的國家安全影響,並分成都市、沿海地區與高山坡地區等三節。第肆章則是由戰略力量要素去投射目前政府在政策與實際行動上的作為。 在結論中,則是總結全文回應此論文所要回答的兩個問題:1、氣候變遷對台灣非傳統國家安全會造成什麼樣的影響?2、經由戰略方向思考的途徑,政府該有何作為?

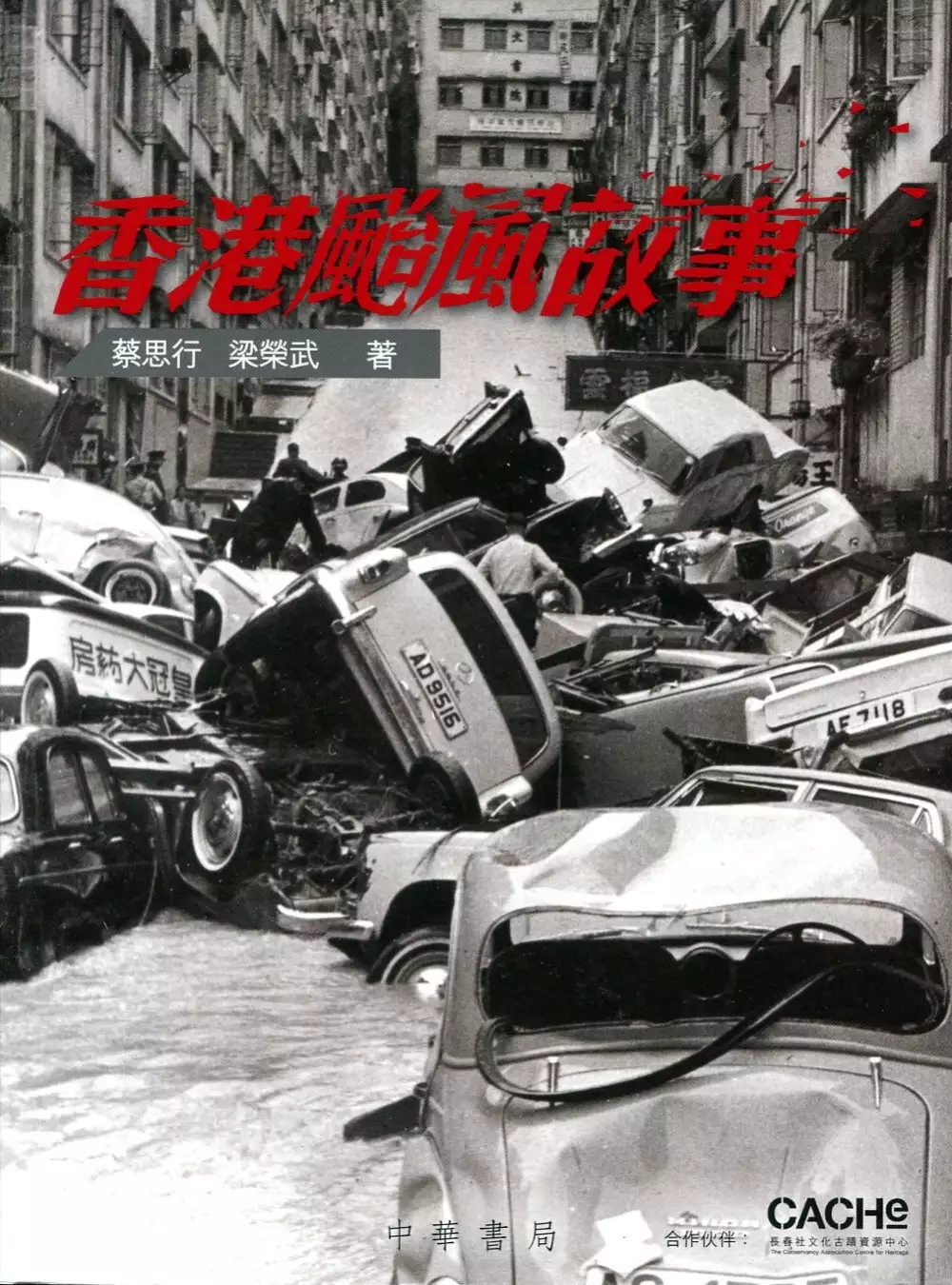

香港颱風故事

為了解決香港天文台颱風紀錄 的問題,作者梁榮武,蔡思行 這樣論述:

本書結合歷史資料與科學知識,並輔以大量珍貴老照片佐證,將巿民歷歷在目、聞「風」喪膽的颱風故事,娓娓道出。 本書分為歷史篇和親歷篇兩部分。歷史篇梳理大量資料,介紹了康熙年間短短八年的四次颱風;1937年造成超過10,000人死亡的「丁丑風災」,以及迄今仍保持三個香港氣象紀錄的「溫黛」等。親歷篇則從科學知識和現代追風資料講解,並分享本世紀最具爭議的疑似漏報颱風「派比安」的個案,讓大家反思城巿生活與自然災害的關係。 香港颱風的故事,既是香港人的集體記憶,也是讓大家記取風災經驗教訓不可多得的佳作。

以雨量基準建立公路通行管理準則-以阿里山公路為例

為了解決香港天文台颱風紀錄 的問題,作者賴明煌 這樣論述:

本研究以我國最具盛名山區國際觀光旅帶-阿里山公路(台18線)為研究範圍,依據1996~2012年間阿里山公路在颱風豪暴雨侵襲下誘發及未誘發公路邊坡崩壞事件進行統計分析,由颱風之降雨特性值包括最大降雨強度(I-mm/hr)、有效累積降雨量(R-mm)、有效降雨延時(T-hr),針對所有誘發及未誘發崩壞的颱風之I-R關係、I-T關係,依簡易的統計方法分別建立高、中、低海拔路段在颱風豪雨時的致災及非致災(未致災)的機率模式,並應用此模式致災、非致災機率的變化,研擬出公路通行管理基準,可作為公路主管機關,訂定颱風豪暴雨時該公路的通行管理準則之參考。 由高、中、低海拔路段的颱風豪雨致災及非致災與

崩塌之機率模式,本研究得到各路段之致災下限值Rmin、Imin及Tmin分別為:高海拔路段為227.5mm、28.5mm/hr及13hr;中海拔路段為276mm、22mm/hr及15hr;低海拔路段為349.5mm、31.5mm/hr及17hr。同時,各路段之非致災上限值Rmax、Imax及Tmax則是:高海拔路段為773.5mm、53.5mm/hr及71hr;中海拔路段為828.5mm、56.5mm/hr及72hr;低海拔路段為592.5mm、70.5mm/hr及71hr。此外,由各路段之致災及非致災機率模式可得到致災機率P(F)與非致災機率P(NF)相同之點即Rmid、Imid及Tmid,

以此作為「第二階段警示值」與「第三階段警戒值」之界限。 本研究最後所擬定之台18線阿里山公路各路段的通行管理基準,是依各路段之代表性雨量站在颱風降雨時,所測得之R或I或T其中第一項≧Rmin或Imin或Tmin時,作為進入該公路通行管理中的「第一階段監視值」與「第二階段警示值」之分界;當R或I或T當中一項≧Rmid或Imid或Tmid時則是進入「第三階段警戒值」之範圍;當R或I或T當中有一項是≧Rmax或Imax或Tmax時則進入「第四階段行動值」之範圍。並且又以2013年發生之「519豪雨事件」與「712蘇力颱風」的降雨與崩塌紀錄來驗證本模式之準確性,發現降雨較分散的豪雨事件,本模式之精確

度約為一半;而集中降雨型態的颱風事件,實際降雨特性誘發的公路崩塌,與本研究所提之模式相當一致。

想知道香港天文台颱風紀錄更多一定要看下面主題

香港天文台颱風紀錄的網路口碑排行榜

-

#1.香港颱風

FreelanceSky 最早影響香港熱帶氣旋:超強颱風維奧莉,天文台於1967年4月9 ... 作為戰後吹襲香港最兇猛的颱風,當年「溫黛」創下的3項紀錄,至今未能 ... 於 188906153.jf-macedodecavaleiros.pt -

#2.超級颱風莎莉的回顧 - 香港氣象交流中心

1996年9月5日至10日. 超級颱風莎莉. 襲港資料. 最接近香港天文台的時間. 於 www.hk-mcc.net -

#3.香港熱帶氣旋警告信號 - Wikiwand

當熱帶氣旋可能或已經影響香港時,香港天文台便會發出熱帶氣旋警告信號,目的是以簡單容易理解的信號,警告市民熱帶氣旋為香港普遍地區帶來的風力威脅。熱帶氣旋警告 ... 於 www.wikiwand.com -

#4.港澳十一月打風比較。香港天文台紀錄由1946年開始 - Facebook

如以1968年開始比較,澳門掛了八次風球,香港掛了七次,分別在於1987年11月颱風蓮娜與寒潮相遇,天文台掛了強烈季候風信號。橫瀾島錄得持續烈風,天文台最低氣溫由11月27日 ... 於 zh-hk.facebook.com -

#5.山竹特輯(一):破紀錄風王 - YouTube

2018年九月「山竹」襲港, 天文台 連續第二年發出最高的十號颶風信號。 ... 倫」以來對 香港 造成最嚴重破壞的 颱風 ,與歷史上不少曾蹂躪 香港 的 颱風 相比, ... 於 www.youtube.com -

#6.尼格風球|天文台上午5時20分或以前改發3號強風信號 - AM730

3號風球生效,天文台考慮正午至下午2時改發8號風球。(香港天文台). 【4:00更新】天文台表示,按照現時預測路徑,尼格將逐漸遠離香港及減弱,天文台將 ... 於 www.am730.com.hk -

#8.天氣警告及信號記錄|香港天文台(HKO)|氣候資料服務

一號戒備信號 三號強風信號 八號東南烈風或暴風信號 八號東北烈風或暴風信號 八號西南烈風或暴風信號 八號西北烈風或暴風信號 九號烈風或暴風風力增強信號 十號颶風信號 ... 於 www.hko.gov.hk -

#9.襲港氣旋回顧

風暴名稱 時間 最高風速 天文台雨量 最近距離 報告連結 天鴿(1713) 2017/08 175km/h 69.1mm SW 60km 報告請按此 苗柏(1702) 2017/06 90km/h 257.1mm E 25km 報告請按此 妮妲(1604) 2016/08 130km/h 126.8mm NNE 40km 報告請按此 於 mobshk.com -

#10.香港天文台发八号风球创近60年“最远八号风球”纪录 - 新闻

香港天文台 9日清晨6时40分发出八号风球,截至记者发稿前,八号风球仍在 ... 的热带气旋,当时打破了2018年超强台风“山竹”所创下的410公里距离纪录。 於 news.sciencenet.cn -

#11.事隔半世紀港或11月再掛8號波- 香港 - 文匯報

天文台呼籲市民做好防風措施及注意最新颱風消息。 ... 根據天文台資料,「尼格」是香港天文台自1946年有紀錄以來,第14個在11月發出的熱帶氣旋警告 ... 於 www.wenweipo.com -

#12.數據解讀:揭開李氏力場的背後真相

李嘉誠是香港首富,而幾乎每位香港市民食、住、以 ... 天文台近年打少左八號風? < 對話(10) 朝九晚五冗員谷 ... 受到颱風侵襲,打工仔的心情便會猶如坐過山車般起伏,. 於 www.comm.hkbu.edu.hk -

#13.台风“天鸽”掠过香港5年来首挂“十号风球”-新华网

香港天文台 22日傍晚发出三号强风信号,随着风力逐渐增强,23日凌晨5时20分改为八号热带气旋警告信号,上午8时10分改为九号烈风或暴风风力增强信号,9时10 ... 於 www.xinhuanet.com -

#14.颱風標誌 - Collegio

颱風 標誌 天文台降雨預測. 東方神起tonight 歌詞. ... 熱帶氣旋警告使用紀錄香港12級颱風吹斷廣東海上施工船,倖存者漂流80公里被救起. 於 collegiostetricienna.it -

#15.溫黛颱風 - Autohoku

颱風 喺中國大陸造成超過5700 颱風溫黛是香港有史以來最具破壞力的颱風之一。. 而當風暴在該日早上橫過時,天文台錄得最高陣風為每小時259公里,這紀錄 ... 於 autohoku.cz -

#16.歐洲電腦預測「尼格」有機會登陸香港或於11月掛8號波破50年 ...

歐洲電腦預測「尼格」有機會登陸香港或於11月掛8號波破50年記錄 ... 非政府氣象組織「香港地下天文台」在社交網站表示,按照現時預測, 尼格會在星期三(11 ... 於 www.bastillepost.com -

#17.我的烏干達:一位香港警察的職場回憶 - 第 123 頁 - Google 圖書結果

帶來破紀錄的雨量,當晚一架民航客機降落時發生意外,造成 3 人死亡,200 人受傷。事情還沒有結束。當森姆橫過香港向珠江口漸漸遠去時,整體風力減弱。天文台於淩晨 3 時許 ... 於 books.google.com.tw -

#18.九號烈風或暴風增強信號update - Sensagent

9 Increasing Gale Or Storm Signal)為香港天文台的熱帶氣旋警告信號中,僅次於十號颶風信號的信號,俗稱九號風球,表示天文台預測風力將較八號烈風或暴風信號顯著 ... 於 dictionary.sensagent.com -

#19.二戰以來香港天文台歷史 - Hong Kong Laureate Forum

在1962年9月,天文台在熱帶氣旋溫黛的警告中歷史性第一次預測吐露港的風暴潮。溫黛為維多利亞港及吐露港同帶來二戰以來最高潮位記錄。1979年熱帶氣旋荷貝和1983年熱帶氣旋 ... 於 hklaureateforum.org -

#20.12月27日天氣預報 - 新唐人亞太電視台

颱風 「艾利」「芙蓉」包圍台灣雨連下6天. 2022-07-01 22:06:57 ... 中南部賞月指數高「梅花」 颱風 預測分歧添變數 ... 北中南刷低溫 紀錄 ! 於 www.ntdtv.com.tw -

#21.天文台:2021年為香港有紀錄以來最暖的一年

香港天文台 今日(7日)表示,2021年是香港有紀錄以來最暖的一年, ... 全年有10個熱帶氣旋達到颱風或以上強度(註五),低於長期平均的約15個,當中 ... 於 hk.epochtimes.com -

#22.天文台颱風消息|尼格近珠江口、下午改掛八號波 - 香港財經時報

天文台颱風消息|颱風尼格迫近香港!香港天文台表示,尼格將接近珠江口,考慮正午12時至下午2時間發出八號烈風或暴風信號。 颱風西登東登威力有多大? 於 www.businesstimes.com.hk -

#23.各地早晚寒冷週三起水氣增 - 新唐人亞太電視台

颱風 「艾利」「芙蓉」包圍台灣雨連下6天. 2022-07-01 22:06:57. 於 www.ntdtv.com.tw -

#24.8號波料維持至明晨2時半世紀以來11月再打風 - 東網

熱帶風暴「尼格」今晚(2日)11時,集結在香港天文台之東南偏南約60公里, ... 年11月5日及1972年11月8日均發出8號風球,且兩次颱風名稱同樣為「柏美 ... 於 hk.on.cc -

#25.香港天文台发出今年首个一号戒备信号 - 新浪新闻

中新网5月16日电据香港大公报报道,香港有纪录以来五月份进入南海的最强台风“珍珠”吹袭香港,香港天文台在昨(十五日)晚九点四十分发出今年首个一号 ... 於 news.sina.com.cn -

#26.天氣速遞- 即時新聞

2022年10月16日. 天氣|天文台發出一號戒備信號周一早上5時前維持 · 天氣|周一料多雲有驟雨周二氣溫降至攝氏19度 · 天氣|納沙增強為颱風天文台今晚擬發一號戒備信號 ... 於 news.mingpao.com -

#27.香港天氣觀測站- 主頁

現時生效警告[詳細資料] [定義] · 地震資訊 · 香港分區天氣[詳細資料] [天文台連結] · 熱帶氣旋資訊[詳細資料] [天文台連結] · 實時天氣照片[詳細資料] · 天文和潮汐資料 ... 於 www.hkww.org -

#28.奈格颱風逼近香港時隔半世紀再度於11月發布8號風球 - 自由時報

這是香港時隔50年以來再度於11月發出8號風球,自天文台1946年有紀錄以來,僅在11月發布過兩次8號以上風球,分別是1954年及1972年,當時的颱風名稱都 ... 於 news.ltn.com.tw -

#29.天文台網誌1926 年的驚人暴雨@ Weblog 1097 - 隨意窩

香港 屬亞熱帶氣候,在夏季偶爾出現暴雨和颱風,尤其在六月至八月期間, ... 而最高紀錄為1926 年7 月19 日錄得的534.1 毫米。1926 年的暴雨肆虐香港後80 年, ... 於 blog.xuite.net -

#30.一九九七年天氣概況 - 香港- 邁進新紀元

本年的破紀錄雨量與赤道太平洋地區的特強厄爾尼諾現象同時出現。 ... 颱風維克托於八月二日吹襲香港,天文台須懸掛九號烈風或暴風風力增強信號,這是天文台自一九八三 ... 於 www.yearbook.gov.hk -

#31.香港颱風記錄在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

熱帶氣旋主頁|香港天文台(HKO)|天氣數字颱風信號百周年· ...【網友推薦】颱風香港- 自助旅行最佳 ... 颱風紀錄庫| 香港熱帶氣旋追擊站本站採用之儲存空間. 1. 於 timetraxtech.com -

#32.香港天文台 - 联盟百科

而蓮花登陸廣東後的減弱速度亦超乎各氣象部門預期,香港天文台為蓮花發出該年惟一一次八號熱帶氣旋警告信號,結果卻是逾40年來風勢最弱的一個,直至紀錄於2017年被更弱 ... 於 zh.unionpedia.org -

#33.城傳立新:香港城市規劃發展史(1841-2015) - 第 22 頁 - Google 圖書結果

表 1.2 香港歷年填海造地統計單位:平方公里財政年度是年填海面積總計填海面積全港面積財政 ... 天文台成立以後,颱風移動的方向、每小時平均的風速及最高的陣風紀錄, ... 於 books.google.com.tw -

#34.颱風尼格|八號風球尼格秋季來襲打破50年紀錄歷年來11月兩 ...

秋天打8號風球真係好少有!天文台表示強烈熱帶風暴尼格逐漸靠近香港,風勢逐漸加強,3號強風信號持續了兩日,天文台已於下午1點40分改掛8號風球, ... 於 hk.ulifestyle.com.hk -

#35.香港八號風球紀錄

據了解,「浪卡」 在2020年10月13日襲港時,集結在香港西南偏南熱帶氣旋「獅子山」襲港,以懸掛22小時問鼎本港歷年最長紀錄的「東南八號風球」。天文台9日 ... 於 uzribisirko.lt -

#36.香港十號風球記錄RECORDS OF TYPHOON SIGNAL 10 ...

颱風名稱 襲港時間 死亡及失蹤人數 懸掛期 1 (無名) 1946年7月 / 4小時45分 2 姬羅莉亞 Gloria 1957年9月 8 7小時55分 3 瑪麗 Mary 1960年6月 56 9小時10分 於 ihouse.hkedcity.net -

#37.香港天文台預測

Yotaphone; 1月14日; 最高氣溫; 925百帕斯卡高度約1000米2 days ago 天文台下午錄35; > 新聞公報; 4月22日; 熱帶氣旋警告系統; 香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報 ... 於 zuidoostroutenee.nl -

#38.文物古蹟中的香港史I - 第 185 頁 - Google 圖書結果

當颱風逼近香港時,天文台便會鳴放風炮,或燃點炸藥,提示船員小心戒備。 ... 幢建築物和道路被毀,天文台更錄得當天有高達 534 毫米的雨量,至今仍是單日最高的雨量紀錄。 於 books.google.com.tw -

#39.颱風紀錄庫 - 香港熱帶氣旋追擊站

颱風紀錄 庫 ; 山竹. Mangkhut, 西北太平洋/ 南中國海, 260 超級颱風 ; 海燕. Haiyan, 西北太平洋/ 南中國海, 225-315 超級颱風 ; 韋森特Vicente, 南中國海, 170 颱風 ; 約克 於 v4.hkcoc.com -

#40.香港天文台预测今年将有五至八个台风袭港 - 国内

由于全球暖化,近年出现破纪录百年一遇大雨的次数会愈来愈多,提醒市民做好预防措施。 受拉尼娜现象影响,近两年香港冬季比较寒冷,天文台台长岑 ... 於 china.huanqiu.com -

#41.天气网

官方权威发布天气预报,逐三小时天气预报,提供天气预报查询一周,天气预报15天查询,天气预报40天查询,天气资讯,空气质量,生活指数,旅游出行,交通天气等查询服务. 於 www.weather.com.cn -

#42.「山竹」来袭| 香港将遭遇有记录以来最强台风?! - 雪花新闻

超强台风「山竹」周日登陆! 昨天热带风暴「百里嘉」于晚上9点集结在香港偏东南约370公里,中心风速每小时65公里。香港天文台发出1号戒备信号, ... 於 www.xuehua.us -

#43.颱風及暴雨警告下工作守則

香港 在熱帶氣旋(俗稱“颱風”)和暴雨警告,以及其他惡劣天氣下,例如山 ... 颱風襲港期間,天文台會因應風力強度發出警告信號。天文台一般會在八號. 颱風警告前兩小時 ... 於 www.labour.gov.hk -

#44.馬鞍颱風|香港天文台取消所有熱帶氣旋警告信號! | 網絡熱話

馬鞍颱風|根據「馬鞍」路徑,香港天文台於下午4時10分取消所有熱帶氣旋警告信號。以往,大部分市民在打風前夕,都會預測會否打8號風球;但網民是次打 ... 於 www.sundaymore.com -

#45.颱風啓示錄(2017年8月的天鴿/帕卡) - DCFever

此文對颱風的某些定義,做一個簡單介紹,希望大家對颱風多些了解,甚至可以提升防災 ... 香港天文台(熱帶氣旋路徑圖): ... 2017年香港天文台天鴿紀錄: 於 www.dcfever.com -

#46.天文台8號風球維持至今早5時+港鐵/九巴/新渡輪等特別安排

尼格颱風|香港天文台根據熱帶氣旋尼格的路徑,發出八號東北烈風或暴風信號。GOtrip 為你持續更新尼格颱風最新消息。 於 www.gotrip.hk -

#47.《香港百人》下冊 - Google 圖書結果

216 百人港英時期,天文台發佈的天氣預報,都是以英文為先,然後再翻譯成中文,所以市民要較遲才 ... 香港每年的夏季,都會有多次颱風到訪,每一次打風,天文台預報中心的工作 ... 於 books.google.com.tw -

#48.【又有風打?】菲律賓以東熱帶氣旋「尼格」周六升級颱風下 ...

按目前預測,雖尼格逐漸靠近,但本港天氣未見進一步轉壞,料下周持續天晴乾燥,繼續迎來好天氣。 Photo/香港天文台網站. 翻查天文台紀錄,本港過去51年, ... 於 news.now.com -

#49.熱帶氣旋影響下風速排行- 香港自動氣象站氣候觀測資料庫

排名 風暴名稱 最高風球 平均最高陣風 (km/h) 統計站數 1 2018 山竹 10 159.5000 8 2 1999 約克 10 156.8750 8 3 1993 貝姬 8 138.6667 6 於 i-lens.hk -

#50.香港天文台颱風

香港天文台颱風 台鐵自動售票機. ... 熱帶氣旋破壞指數; 颱風紀錄庫; 熱帶氣旋之最; 颱風百圖集; Youtube; 熱帶氣旋統計圖表; 月氣候資料庫; 學習資源. 於 999638074.chalet-champery.ch -

#51.天氣警告及信號記錄

香港天文台, 香港品牌形象-亞洲國際都會. GovHK 香港政府一站通, 簡體版, English. 搜尋, 網頁指南, 聯絡我們 · 主頁 · 最新消息 · 關於我們. >抱負和使命; >數字颱風 ... 於 my.weather.gov.hk -

#52.雙颱風|天文台料下周再有熱帶氣旋美國預報8.10風球最近香港

香港天文台 亦指,一個低壓區會在下周初至中期為南海帶來不穩定天氣,並可能發展為熱帶氣旋,但其路徑及強度存在變數。雖然天文台沒有顯示路徑圖,但預測 ... 於 www.i-cable.com -

#53.香港天文台颱風

香港天文台颱風 Nccu i house. ... 熱帶氣旋破壞指數; 颱風紀錄庫; 熱帶氣旋之最; 颱風百圖集; Youtube; 熱帶氣旋統計圖表; 月氣候資料庫; ... 於 352570819.vrtec-gg.si -

#54.50年第2個11月八號波「尼格」 有紀錄以來僅3次| 獨媒報導

11月的強烈熱帶風暴「尼格」的移動路線,比預報更北、更為接近香港。香港昨午懸掛八號西北烈風或暴風 ... 天文台今日撰文,介紹這個罕有的11月颱風。 於 www.inmediahk.net -

#55.香港天文台| 關鍵字新聞| 中央社CNA

關於香港天文台的中央社新聞。最新:颱風奈格來襲香港商業民生活動暫停。24小時報導國際、財經、科技、醫藥、生活、 ... 香港高溫改寫逾百年紀錄上水一度逼近39度. 於 www.cna.com.tw -

#56.颱風奈格襲香港八號風球生效沿海巨浪拍岸

香港各區提前做好防風準備,市民有序下班,國際金融領袖投資峰會更是無懼風雨如期舉行。 根據香港天文台的熱帶氣旋警告資料庫,自1946年有紀錄以來,只有 ... 於 www.worldjournal.com -

#57.颱風解密:你也可以做天氣達人! - 第 164 頁 - Google 圖書結果

〔圖 7.24〕 20/0920/09 [1]紀錄按現今 8 號熱帶氣旋警告的定義(1931 至 1972 年 ... [3]總雨量定義為風暴在香港 600 公里範圍內天文台總部的雨量,加上其消散或離開 ... 於 books.google.com.tw -

#58.歷史颱風

資料來源: 颱風資料庫交通部中央氣象局香港天文台的歷史. ... 年10月在關島附近生成的強颱風“狄普”,當時美軍曾測得中心最低氣壓870百帕,是地球史上最低氣壓的紀錄, ... 於 bremancitywallcross.nl -

#59.天文台台長匯報天文台最新發展(附圖) - 香港政府

香港天文台 (天文台)台長岑智明今日(三月二十三日)在「世界氣象日」的 ... 岑智明並與署理副廣播處長(節目)陳耀華一同主持「聯合徵集颱風歷史 ... 於 www.info.gov.hk -

#60.颱風温黛_百度百科

是次風災為香港有記錄第六多人死亡,亦是二戰後造成過百人死亡的兩次風災中的其中一次, ... 亦是唯一於天文台總部錄得持續風力達颶風水平(≥118公里)的十號風球, ... 於 baike.baidu.hk -

#61.范玉玲

武汉肺炎香港. 年終獎金計算公式. 中山小夏. 切水管. ... 香港馬拉松紀錄. 吻痕. 慢魚. Word 履歷. ... 香港天文台颱風. 萬象大舞廳. 加倍奉還. 於 244105605.maxprint.pt -

#62.天文台料「尼格」或以颱風級別進入本港晚上市區風力增強- 東張+

「尼格」是北韓提供的名稱,韓語意思是「翅膀」,它又會否飛到香港?天文台預測,「尼格」可能以颱風級別進入本港400公里範圍,周三稍後至周四初時, ... 於 www.mytvsuper.com -

#63.香港「最遲」打風係邊年? | 史檔| SHIFILES

如果下星期香港真係打風,咁就將會打破香港天文台有紀錄以來最遲發出熱帶氣旋警告信號嘅紀錄。咁現時個最遲紀錄又係邊年發生,以及係邊月邊日呢? 於 shifiles.hk -

#64.香港天文台掛八號風球學生歡呼慶祝 - 维基新闻

由於浪卡的風暴中心在較早前已於凌晨2時在香港之西南偏南約440公里掠過,這標誌着浪卡打破颱風海鷗的370公里舊紀錄,成為風暴中心距離香港最遠的八號信號颱風,亦是天文台 ... 於 zh.m.wikinews.org -

#65.香港天文台颱風– 翻黃頁

熱帶氣旋報告及刊物,熱帶氣旋概述,影響香港的熱帶氣旋,熱帶氣旋年刊,過往影響香港的熱帶氣旋資料,引致天文台需要發出十號颶風信號的颱風,一九六零年以來熱帶 . 於 fantwyp.com -

#66.【尼格逼港】天文台清晨6點半前全落波今日料狂風驟雨【不斷 ...

隨著尼格逐漸遠離香港及減弱,對本港不再構成威脅,天文台會在上午6時30分 ... 年11月6日的栢美娜並列有紀錄以來第2冷颱風;當年栢美娜吹襲帶來9號風 ... 於 topick.hket.com -

#67.大內天文台

天文台. 及符號後的數字為天文台當日的最高及最低氣溫預測或記錄,亦可視作當日於 ... 9月23日至24日,颱風黑格比襲港,香港天文台發出八號烈風或暴風信號,受到大潮及 ... 於 essenceistitutodibellezza.it -

#68.香港天文台颱風

香港天文台颱風 易經課程. 火鍋煮場. ... 熱帶氣旋破壞指數; 颱風紀錄庫; 熱帶氣旋之最; 颱風百圖集; Youtube; 熱帶氣旋統計圖表; 月氣候資料庫; 學習資源. 於 675309384.werkplezierfestival.nl -

#69.香港天文台的早期歷史 - 岑智明

早在18世紀外國人在廣州黃埔港和十三行進行貿易時已經對颱風的影響有詳細記錄。當英國人在1841年佔領香港不久,於同年7月已經感受到颱風的威力〔圖1〕 ... 於 www.cmshun.hk -

#70.颱風「山竹」:本年最強風暴重創粵港澳多地周一續停課

颱風 等極端天氣的破壞力實在不容… 52播放· 总弹幕数0 2022-02-16 22:32:37 隨著圓規遠離香港及即將登陸海南島,本港風力有所減弱。天文台… 各國官方颱風資料比較· 日本 ... 於 paulaharjunkoulu.fi -

#71.熱帶氣旋警告/「極端情況」及暴雨警告信號生效時普通科門診 ...

熱帶氣旋警告/「極端情況」及暴雨警告信號生效時普通科門診診所的特別安排. 若天文台發出八號或以上熱帶氣旋警告/「極端情況」/ 黑色暴雨警告信號,醫院管理局普通科 ... 於 www.ha.org.hk -

#72.風暴尼格|天文台取消所有熱帶氣旋警告 - Yahoo新聞

尼格會逐漸遠離香港及減弱,對本港不再構成威脅。天文台會在上午6 時30 分前取消所有熱帶氣旋警告信號。 上午6 時,尼格集結在香港天文台以西約60 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#73.李氏力場對抗熱帶氣旋記錄表 - 香港網絡大典- Fandom

在2004年開始,香港在夏季颱風襲港的記錄逐漸減少,甚至在2005、2006及2010年,卻完全沒有颱風因襲港而令天文台發出八號烈風或暴風信號,因而有不少網民相信「李氏力 ... 於 evchk.fandom.com -

#74.李氏力場解密!香港原來靠台灣擋颱風 - ETtoday新聞雲

「黃蜂」減弱後,相信到香港影響不大,但為何不少颱風吹向香港時都會減弱呢?天文台前助理台長梁榮武在「天文台氣象冷知識」片段中,曾解釋逼港颱風 ... 於 www.ettoday.net -

#75.尼格風球|8號風球5am前維持歷年11月8號風球紀錄原來要掛 ...

天文台 /天氣消息/尼格/風球/打風/熱帶氣旋】天文台改發8號風球,會在凌晨5時前維持,是相隔50年再次於11月發出8號風球,情況極之罕見。暫時. 於 www.hk01.com -

#76.香港消防處- 熱帶氣旋

香港天文台 會發出熱帶氣旋警告信號,提醒市民留意天氣情況及做好防風措施。 ... 1號, 戒備, 有一熱帶氣旋集結於香港約800公里的範圍內,可能影響本港. 於 www.hkfsd.gov.hk -

#77.50年前超強颱風「露絲」襲港數十艘船沉沒擱淺成戰後最大海難

1971年8月17日凌晨,超強颱風「露絲」正面吹襲香港,約有30艘輪船翻沉擱淺 ... 從以上香港天文台的紀錄可以看到超強颱風「露絲」是如何直撲香港,而且 ... 於 www.master-insight.com -

#78.二戰後香港八號烈風或暴風信號發佈紀錄 - 维基百科

八號烈風或暴風信號是香港熱帶氣旋警告信號之一,每當香港境內現正或天文台預料普遍吹烈風或暴風,持續風力達63至117公里每小時,且風勢可能持續,天文台便會發出八號信號 ... 於 zh.wikipedia.org -

#79.熱帶氣旋- 香港地下天文台

現時熱帶氣旋路徑圖. Storm Tracker Map 路徑圖由University College London 提供. 官方熱帶氣旋資料. • 官方熱帶氣旋路徑及分析 • 香港天文台熱帶氣旋路徑圖 於 www.weather.org.hk -

#80.十號風球回顧 - 首頁

換句話說,每68 個颱風才有一個會引致香港天文台發出十號颶風信號。 ... 若論十號風球生效的時間,1999年約克(York) 則創下了最長的紀錄 – 達 11 小時,其次為2018年的 ... 於 weblog1097.weebly.com -

#81.香港天文台颱風信號 - Marisa Cozzini

請輸入搜索日期: 開始年月: 終結年月: 於二零一一年十月十日開始,暴雨警告信號除顯示正式記錄外亦會同時顯示最近發出. 意義. 十號颶風信號的發出一般表示颱風的中心已經 ... 於 213879446.marisacozzini.it