館長連千毅的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡淇華寫的 【蔡淇華青春原力套書】青春微素養+青春動力學(限量藏書票版) 和林頌恩,袁緒文,陳彥亘,蘇慶元,鄭邦彥,辛治寧,羅欣怡,趙欣怡,陳詩翰,廖福源,吳家琪的 當我們同在一起:博物館友善平權實踐心法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[問卦] 勾惡/館長/連千毅誰比較大尾啊?也說明:安安三個網紅都自詡有背景三方交手紀錄勾惡爆料過連千毅(未道歉)館長攻擊過連千毅(當晚直播道歉)連千毅只有反擊館長目前看下來三方應該是館長最弱加上他遇到大咖 ...

這兩本書分別來自親子天下 和藝術家所出版 。

國立政治大學 台灣史研究所 翁佳音所指導 林逸帆的 近代初期東亞貿易網絡下的臺灣 (2020),提出館長連千毅關鍵因素是什麼,來自於荷蘭東印度公司、魍港、北港、淡水雞籠、漳州、針路。

而第二篇論文國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系 林曼麗所指導 鄭凱文的 美術館教育的期許與實踐—以北師美術館為例 (2020),提出因為有 北師美術館、美術館教育、教育推廣活動、教育人員的重點而找出了 館長連千毅的解答。

最後網站廖老大館長宣布停戰!連千毅勸「先安內後攘外」遭酸則補充:... 連千毅分享自己對館長、廖老大之爭的看法。(圖/翻攝自連千毅臉書)對於兩人之間的紛爭,近期遭刑事局逮捕才以20萬元交保的連千毅,也在臉書影片發表 ...

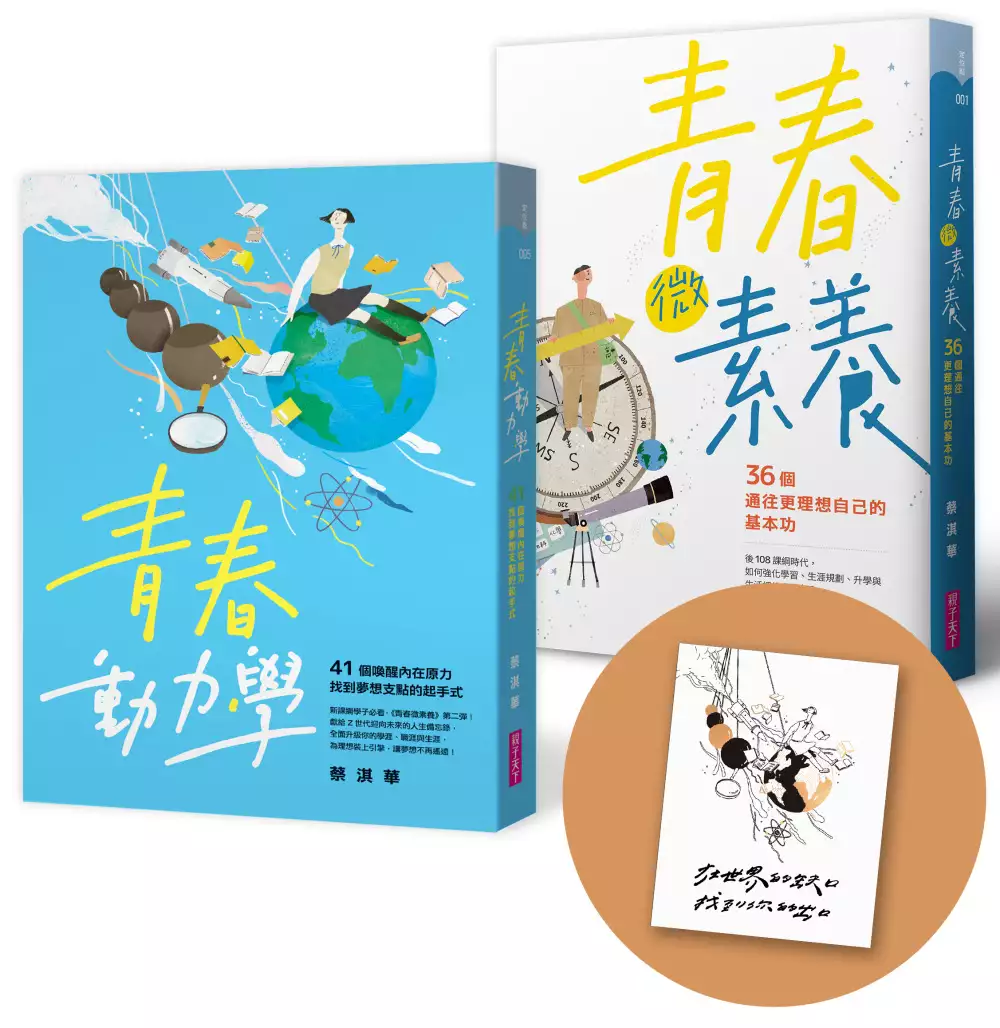

【蔡淇華青春原力套書】青春微素養+青春動力學(限量藏書票版)

為了解決館長連千毅 的問題,作者蔡淇華 這樣論述:

推薦收藏★絕對限量 青春引路人 蔡淇華X藝術創作者 今晚我是手 <熱銷雙書+絕美燙金藏書票>套組,陪你勇敢追夢! 《青春微素養》 108課綱時代來臨, 面對未來挑戰的素養力,你準備好了嗎? 從讀書計劃、自傳到面試,從社團活動到社會參與, 從學習動力到處世態度, 第一本全方位幫助你學習、生活與成長的解答之書。 找到夢想的邏輯,讓努力更加精準, 從現在起,擁有自主學習力,提前布局你的人生。 曾獲師鐸獎肯定與多項文學獎的淇華老師, 執教三十多年,帶領學生寫作、專題研究及社會參與, 整理多年陪伴孩子的經驗, 淬鍊出36個微心法,以工具

、方法、動力及態度四大面向出發, 為年輕學子指引思考與前進的方向。 這些場景,也許你感到熟悉: ‧「108課綱上路後,考試及評分標準改變,不再是我熟悉的方法了,我該怎麼辦?」 →面對新挑戰,要有新方法,淇華老師整理與升學考試相關的要訣,迅速抓住評審眼球。 ‧「擔心他人對我的看法」、「害怕自己沒有足夠的才能」、「憂鬱被人拒絕」? →也許,我們不只要有「成功學」,更要有溫柔接納不如意的「失敗學」。 ‧「好不容易取得學校或實習的面試機會,該如何在面試後脫穎而出?」 →往內心與經驗探尋,例如說出讓你兩眼發光的內在動機,說出感動你的故事!提早做「職業試探」

,透過參與社團、打工、專題等機會,找到心中嚮往的一生志業。 ‧「為社團企劃活動,卻不曉得該怎樣寫企劃案?」「活動流程表該如何安排?」 →企劃書分成兩大塊,活動目的與活動說明,要讓人一目了然這個活動要達到什麼目的及程度。 《青春動力學》 新課綱學子必看,《青春微素養》第二彈! 41道原力覺醒元氣帖,獻給青少年邁向未來的人生備忘錄, 全面升級你的學涯、職涯、生涯,為你的夢想開外掛! 在人人都可以是自媒體的時代,你知道「網紅力」也可以是「學習歷程檔案」的一環嗎? 在疫情影響全世界,線上上課成為學校日常,你擁有「遠距力」的六個自學好習慣嗎? 如何培養「溝

通力」可以面面俱到? 如何從小細節擦亮自己「品牌力」? 如何借鏡艾森豪法則,推升並實現「夢想力」?⋯⋯ 台中市惠文高中圖書館主人,青少年的生命導師蔡淇華主任, 沒有光鮮亮麗的學歷加持,大學畢業後曾在工廠、商業界歷練, 從社會走進校園的淇華老師,早已在他的課堂與社團中,落實了跨域素養學習, 累積三十餘年教學現場的體悟與經驗,具體回應大環境不斷拋出的各種挑戰, 繼《青春微素養:36個通往更理想自己的基本功》引發廣大迴響後, 再次歸納出鼓舞人心的41道內在原力, 邀請青年學子再次盤點自身基本功, 為理想裝上引擎,讓夢想不再遙遠! 喚醒內在原力

,找到夢想支點 面對愈趨激烈的全球化競爭,21世紀最需要的就是有「具備系統觀」與「掌握關鍵節點」的人。 身處以素養為導向的教學新浪潮, 其實淇華老師早在二十年前,就開始帶著學生進行社會參與, 十餘年就透過校刊,模擬聯合國等社團,陪伴學生踏入探究實作的世界, 引導青年學子跳出成績的單一視角, 以生活情境為圓周,終身學習為圓心, 一步步落實「自主行動、溝通互動、社會參與」為核心素養的課綱藍圖。 透過淇華老師一篇又一篇寓意深遠的故事, 我們看到在他不怕說真話的循循善誘下,年輕世代如何長出原力,發揮潛力, 回扣新課綱自發、互動,共好的原點核心。 讓

本書成為青年學子盤點自身能力,朝夢想勇敢前行的最佳陪伴之書! 各界好評 胡中中(高雄中學教官/學思達核心教師) 許皓宜(心理師/國立台北藝術大學副教授) 黃兆徽(華視新聞部經理/華視新聞雜誌主持人/台大新聞所兼任助理教授) 曾明騰(台中市立龍津高中教師/Super教師) 彭菊仙(親子教養專家) 葉丙成(無界塾創辦人/台大教授) 劉桂光(台北市立復興高中校長) 林怡辰(彰化縣二林鎮原斗國民小學教師) 黃國珍(品學堂創辦人) 愛瑞克(《內在原力》作者、TMBA共同創辦人) 陳清圳(雲林縣立樟湖生態國民中小學校長) 宋怡慧(新北市丹鳳高中圖書館

主任)

館長連千毅進入發燒排行的影片

購物網站https://bit.ly/3w1rQik

#勾惡 #館長 #國動 #飆悍館長 #連千毅 #五倍券

近代初期東亞貿易網絡下的臺灣

為了解決館長連千毅 的問題,作者林逸帆 這樣論述:

本文從「長期結構」史的角度,以十七世紀貿易網絡為主,以臺灣本島的視角,分成島內網絡與島外網絡兩方面。一方面從宏觀的視野,考察東亞航海網絡的長期結構與發展,臺灣於網絡中的地位,另一方面以歷史學考證為方法,漢文、歐文、日文文獻比對,分析台灣進出口商品與本島內部交流物品及歷史意義。本文以《Selden航海圖》作為鳥瞰式的東亞航線考察,比對相關的針路簿。皆以漳州九龍江為出發處,分為往北與往南,往北為福州—日本—琉球路線,往南則是至呂宋或東南亞。東南亞中主要轉折的指標地為崑崙山、羅灣頭、苧盤山三處,七洲、順塔次之。航海路線結構的變動不大,只因歷史事件的變動,使得路線微調。十六世紀後半,東番魍港、北港有

林道乾、林鳳等海賊的活動,出現漢籍文獻中。因海賊活動臺灣進入東亞貿易網絡的結構,台灣沿岸如北港、雞籠、淡水、二林、魍港、打狗、沙馬歧頭,從針路指標點變成目的地。十六世紀與十七世紀之交,臺灣島上已有一定的外來活動,1619年前後,大海商林錦吾、趙若思集團、李旦、顏思齊、鄭芝龍等人接連來到臺灣西岸。1622至1624年間,澎湖島為中心,北往日本、東往臺灣、西往中國、南則往越南、巴達維亞等東南亞地區,1624年改以臺灣港為中心,澎湖為輔,在佔有淡水、雞籠後,臺灣島的附近公司航行網絡形成淡水、雞籠、澎湖與臺灣港主要四角關係,然而西岸沿海港口的史料,顯示臺灣有好多港口,對島內聯絡,亦可對外航行,至十八世

紀仍可見其存在,其具有長期結構性。以《熱蘭遮城日誌》來看,其記載與公司業務與利益相關,因此船隻運作上又分成公司船隻與非公司船隻,前者為公司相關的貿易、軍事或日常治理的運輸,後者為漢商、自由商人、漁人與勞工的運輸與移動。非公司的船隻的對外網絡,以前往中國沿海、澎湖、東南亞為主,特別是巴達維亞與廣南。進出口貨品方面,對中國沿海與澎湖的貨品甚多,進口中國民生物品,如絲棉襪、布料、油紙、粗紙、金紙、磁、甕、鐵鍋,以及食物、農產品、明礬等,出口物品有公司的東南亞香料、東南亞藤,鉛,錫,1640年代以後包含各種鹿的加工品、魚貨與漁業加工品、農產品、糖蜜、糖、麻、酒等。島內的貨品流通也與民生用品、各項加工品

,即當地特產有關,從貨物往來可見各地漢人活動與定住增多。在荷蘭東印度公司控制臺灣全島後,陸路交通網絡,連接起來可以環島一圈,並有北、中、南路皆有橫貫道路的存在可能,多半未被公司完全掌控,然而並非不存在。本文以臺灣島嶼為中心,討論臺灣於十七世紀的島內情況與島外連結。從東亞小島的角度,看貿易與航海網絡的流通與聯結,兼探臺灣島內早期歷史的情況。

當我們同在一起:博物館友善平權實踐心法

為了解決館長連千毅 的問題,作者林頌恩,袁緒文,陳彥亘,蘇慶元,鄭邦彥,辛治寧,羅欣怡,趙欣怡,陳詩翰,廖福源,吳家琪 這樣論述:

「何謂友善平權?」當我們提及博物館如何推動友善平權時,經常聯想到提供給身心障礙朋友們的各項服務。然而,本書從更寬廣的角度,以「多元文化與博物館」及「無障礙博物館」兩大主題,共十篇的主題論文,關懷各種處於弱勢與不利處境的朋友們所遭遇的歧視與不平等,包含:原住民社群、 新住民、矯正機關青少年,並關注多元性別議題及高齡課題;另外,除了邀請博物館分享如何藉由諮 詢身心障礙代表來貼近他們的需求,本書特別邀請聽障導覽員及社工人員,分享他們參與導覽與策展 的經歷,希望帶給讀者反思博物館友善平權實踐的不同角度與新視野。 商品特色 我國博物館界泰斗——黃光男教授,集藝術家、

教育家及博物館工作者於一身,曾任臺北市立美術館館長、國立歷史博物館館長及國立臺灣藝術大學校長,開創臺灣的博物館特展風潮並作育英才無數。為祝賀黃光男教授八十歲大壽,表達對教授深厚貢獻之敬意,由主編們邀請博物館領域的專家、學者,撰寫學術研究及個案實踐的精彩文章,並彙整成六個主題成冊出版,延續教授致力推廣藝術人文教育的理想與精神。

美術館教育的期許與實踐—以北師美術館為例

為了解決館長連千毅 的問題,作者鄭凱文 這樣論述:

1960年代開始,博物館進入了一個新的發展時期,新型態的博物館如雨後春筍般出現,博物館的功能也不斷進行轉變,從傳統的以「物」為主的博物館變為以「人」為主的博物館,而處在這樣一個「典範轉移」的背景之下,向來被視為非正式教育機構的博物館及美術館,對於教育功能的思維亦需要與時俱進,北師美術館作為國立臺北教育大學的美術館,受到其在臺灣近代美術史與作為藝術教育發源地的發展脈絡影響下,將教育作為館舍發展的核心價值,與現今博物館正經歷「典範轉移」之下的發展脈絡十分契合,同時北師美術館強調以「人」為主體進行溝通,在既有的條件下不斷將展覽作為溝通的平台,串連起學校、美術館及社會三個場域,討論美術館教育的可能性

。本研究以北師美術館為個案研究對象,透過展覽、活動和人員三個面向的深度分析,說明北師美術館以教育為發展目標之具體實踐,研究發現北師美術館透過更為廣義的方式執行美術館教育,除了加強觀眾教育方面之思考,也把對館內人員的教育納入其中,不僅解決館內人力不足的問題,更將其轉化為人力資源方面之優勢,藉由對志工的培訓,強化了志工們在協助北師美術館執行教育功能時的能力,進一步的北師美術館更以「共學」和「授權賦能」的概念,給予志工們更多的學習機會與空間,而美術館也能透過與志工間的互動,獲得來自館外的最新資訊,提升美術館自身競爭力,如此結合美術館與館外資源的合作循環,對於臺灣其他同樣受到資源限制的中小型館舍來說,

是十分值得參照的執行方式,進一步的期望能透過本研究之整理,給予其他館舍擺脫自身限制之建議,進而在發展美術館教育的過程中提供助益。

想知道館長連千毅更多一定要看下面主題

館長連千毅的網路口碑排行榜

-

#1.巴黎奧塞美術館新展覽派出AI梵谷答客問

奧塞美術館館長雷西寶(Christophe Leribault)說,出乎眾人意料的是,從未有展覽以這段時間為主題。 除了梵谷聊天機器人之外,觀眾還可戴上虛擬實境 ... 於 www.cna.com.tw -

#2.中華昊天宗法-羅盤生活運用 - 第 36 頁 - Google 圖書結果

... 連 64 卦都不會排,推背圖只用 59 卦(或採 60 卦)。《周易》就是文王八卦,周文王真 ... 館長請我站在時光隧道,進去再出來大概十秒鐘,他問:「你有什麼感覺?」,我跟他講 ... 於 books.google.com.tw -

#3.[問卦] 勾惡/館長/連千毅誰比較大尾啊?

安安三個網紅都自詡有背景三方交手紀錄勾惡爆料過連千毅(未道歉)館長攻擊過連千毅(當晚直播道歉)連千毅只有反擊館長目前看下來三方應該是館長最弱加上他遇到大咖 ... 於 ptthito.com -

#4.廖老大館長宣布停戰!連千毅勸「先安內後攘外」遭酸

... 連千毅分享自己對館長、廖老大之爭的看法。(圖/翻攝自連千毅臉書)對於兩人之間的紛爭,近期遭刑事局逮捕才以20萬元交保的連千毅,也在臉書影片發表 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#5.[問卦] 館長怎麼突然怕連千毅了? - Gossiping板

昨天館長半夜開直播突然跟千毅道歉他這人不是做任何事情都不道歉的嗎? 還是說遇到黑道怕就低頭,不飆悍了有卦嗎? 於 disp.cc -

#6.桃園市府找連千毅當講師網友大酸:是去監獄開課嗎?

」詹江村貼出印有連千毅個人照的活動海報,10月27日的講座,由亞洲直播天王連千毅擔任講師, ... 館長陳之漢擔任全國運動會形象代言人。 文章一公布,引起 ... 於 newtalk.tw -

#7.突直播提連千毅!館長不甩3角頭轟勾惡「錯誤百出」曝心結

原本以為事情圓滿落幕,怎料「館長」陳之漢日前直播時,提到自己買回三重館,並曬出鄭姓股東的道歉聲明,怎料期間突然點名和連千毅有糾紛的網紅勾惡,強調 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#8.才被連千毅痛打!網紅嗆單挑館長喊:你來

網友游兆霖以到處跟人嗆聲單挑,在網路上竄紅,日前網拍直播主連千毅接受他的單挑,沒想到游兆霖被打得不成人型,還苦苦哀求,這回他又把砲口對準館長 ... 於 www.nexttv.com.tw -

#9.館長蝙蝠面具尬勾惡!撇清連千毅:沒交集| 牙買加閃電

牙買加閃電:這個胖蝙蝠很愛笑的好男孩 館長 蝙蝠面具尬勾惡!撇清 連千毅 :沒交集影片來源: 館長 惡名昭彰. 於 m.facebook.com -

#10.震驚!!與館長直播相挺的連千毅遭證實賣假貨

震驚!!與館長直播相挺的連千毅遭證實賣假貨- 整間倉庫都假貨 坐姿是挺風騷的...(台灣新聞第1頁) 於 www.mobile01.com -

#11.突直播提連千毅!館長不甩3角頭轟勾惡「錯誤百出」曝心結 ...

新北新聞網網 | 按此檢視完整網頁. 發稿日:. 發稿人:. 突直播提連千毅!館長不甩3角頭轟勾惡「錯誤百出」曝心結│TVBS新聞網. 突直播提連千毅!館長不甩3角頭轟勾 ... 於 tnews.cc -

#12.[新聞] 館長遭勾惡酸跳針!連千毅「換臉照」嗆

備註請放最後面違者新聞文章刪除1.媒體來源: 三立新聞※ 例如蘋果日報、自由時報(請參考版規下方的核准媒體名單) ※ Yahoo、MSN、LINE等非直接官方 ... 於 www.ptt.cc -

#13.館長嘲諷他賣假貨?連千毅直播爆氣開戰「才知罵錯人」糗了

YouTuber館長(陳之漢)日前疑似在直播中偷偷諷刺了連千毅賣假貨,連千毅得知後28日在直播爆氣開嗆「你賣你的錶,不要講到我」,館長對此則表示一切都 ... 於 webtest2.sanlih.com.tw -

#14.鏡週刊Mirror Media

鏡傳媒以台灣為基地,是一跨平台綜合媒體,包含《鏡週刊》以及下設五大分眾內容的《鏡傳媒》網站,刊載時事、財經、人物、國際、文化、娛樂、美食旅遊、精品鐘錶等深入 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#15.館長忍好久!連千毅被捕終於說重話反嗆了 - 東森新聞

「直播拍賣天王」連千毅本月5日晚間合體館長,彼此英雄惜英雄,還表示黑道「10個混得9個苦」,沒想到後來連千毅風波不斷,傳出和寵物店之間有糾紛, ... 於 news.ebc.net.tw -

#16.還表示黑道「10個混得9個苦」,沒想到後來連千毅風波不斷, ...

684 likes, 8 comments - news.ebc on September 22, 2019: "館長忍好久!連千毅被捕終於說重話反嗆了「直播拍賣天王」連千毅本 ..." 於 www.instagram.com -

#17.連千毅和館長交換身體!合體嗆爆勾惡

娛樂中心/林偉帆報導△館長槓上勾惡風暴持續擴大,連千毅也力挺館長參戰了。(圖/翻攝自連千毅臉書、勾惡YouTube) 「館長」陳之漢買回健身房三重館 ... 於 searchnews.cmoney.tw -

#18.小玉換臉外流- ASKOREANVGKYİV

火红的枫叶像什么飘落下来(二年级火红的枫叶像什么)acum 16 ore — 公司認成員約砲粉絲性愛片外流徐亨與連千毅同框直播目睹法拉利姐喇舌… 一個永恆的 ... 於 as.koreanvg.kyiv.ua -

#19.勾惡嗆館長狂跳針!連千毅PO換臉照力挺:看清楚誰在鬧事

日前網紅直播主連千毅與Youtuber「勾起你心中的惡」的NFT之亂,剛告一段落,而「館長」陳之漢在買回健身房三重館之後,也槓上勾惡,直嗆對方影片內容 ... 於 www.nownews.com -

#20.館長遭勾惡狠酸跳針!連千毅發「換臉照」狂挺:看清楚是誰在 ...

對此,連千毅晚間則PO出和館長的「換臉照」力挺,再度掀起熱議。 勾惡4日凌晨又再上新片,針對外界的質疑一一回應,並稱連千毅雖公開道歉,但對方 ... 於 www.ettoday.net -

#21.連千毅疑遭影射「賣假貨」爆氣開嗆!館長深夜急道歉才知 ...

直播主連千毅最近為了網紅館長(陳之漢)的直播內容大暴怒,究竟發生了什麼事? 於 dailyview.hk -

#22.華為VS.蘋果

中國外辦主任王毅與美國國家安全顧問蘇利文長達十二小時的會談,除了 ... 這次華為推出新手機,不但中國補貼,連國企也補貼員工購買,因此價格相對低廉。 於 www.hi-on.org -

#23.連千毅「攏呷賽」狂燒!館長曝友人慘痛經歷...蹲牢25年「剩爸 ...

也曾加入幫派的「館長」陳之漢,昨天直播時談及此事,他語重心長地勸誡年輕人,同時也分享朋友遭遇,「關了25年,大哥、兄弟都跑了,只有父母在身心煎熬。」 看到連千毅「 ... 於 tw.bg3.co -

#24.視像新聞- RTHK - 新聞主頁- 香港電台

樓價指數連跌兩月有測量師料全年樓價最壞 ... 毅再度出任外長。在北京,外交部發言人毛寧被記者多次追問秦剛事件。<br/><br ... 於 news.rthk.hk -

#25.A4聯盟及勞聯發表倡議書保障劏房戶及照顧者等權益 - 新聞主頁

樓價指數連跌兩月有測量師料全年樓價最壞 ... 毅再度出任外長。在北京,外交部發言人毛寧被記者多次追問秦剛事件。<br/><br ... 於 news.rthk.hk -

#26.連千毅沒局了~! 換館長VS勾惡 - TikTok

TikTok video from 金大發(@jdf88_): " 連千毅 沒局了~! 換 館長 VS勾惡 #勾惡# 館長 #直播主之亂#健身館# 連千毅 ". 原聲- 金大發. 於 www.tiktok.com -

#27.館長嘲諷他賣假貨?連千毅直播爆氣開戰「才知罵錯人」糗了

YouTuber館長(陳之漢)日前疑似在直播中偷偷諷刺了連千毅賣假貨,連千毅得知後28日在直播爆氣開嗆「你賣你的錶,不要講到我」,館長對此則表示一切都 ... 於 star.setn.com -

#28.被酸「賣假貨還真貨」!連千毅嗆館長後道歉親揭生氣始末原因

連千毅 與館長(陳之漢)於網路上坐擁高人氣,兩人都靠著直播吸引了不少觀眾,而連千毅28日在直播中怒嗆館長「你賣你的錶,不要講到我! 於 www.ttshow.tw -

#29.莫名被跟連千毅湊一起!館長開轟勾惡:老子把你掰彎 - YouTube

莫名被跟 連千毅 湊一起! 館長 開轟勾惡:老子把你掰彎|三立新聞網SETN.com. 34K views · 1 year ago # 連千毅 #勾惡 # 館長 ...more ... 於 www.youtube.com -

#30.館長遭勾惡酸跳針!連千毅「換臉照」嗆:看清楚是誰在鬧事

「館長」陳之漢買回健身房三重館之後,槓上YouTuber「勾起你心中的惡」(勾惡),在直播上指控對方影片內容出現錯誤,雙方隔空互槓,勾惡則反批 ... 於 vidol.tv -

#31.任嘉倫「婚內出軌」醜聞再升級網友揭他「帶女網紅 ...

任嘉倫在2018年時就曾被網友指控與名叫蘭賀的女模婚外情,當時名為「wait-buff」的網友在微博發文指控任嘉倫在妻子聶歡孕期出軌,還公開蘭賀圖片及相關 ... 於 www.upmedia.mg -

#32.連千毅罕對館長動怒:直播不要講到我館長火速道歉

連千毅 和館長都是現在當紅的網路直播主,兩人先前也展現過英雄惜英雄的好交情,不過近日似乎鬧翻了?連千毅日前在直播中罕見對館長說重話,要對方不要 ... 於 www.teepr.com -

#33.[問卦] 館長是不是趁連千毅被押,接收他的市場?

我突然想到一件事之前直播主之亂有個竹聯的前堂主現在在賣牛肉料理叫做蘭小明開直播罵館長沒多久就被押後來那個天道盟的現煮席刷一排漢堡的連千毅和 ... 於 www.plytic.com -

#34.南韓YTR試喝「淡水河」 驚見死魚飆髒話 - 噓!星聞

... 孫生與館長開戰?住院「一通 ... 鄧佳華週三面試!連千毅曝薪水「要求2條件 ... 於 stars.udn.com -

#35.連千毅罕見動怒開嗆館長深夜緊急道歉

「直播天王」連千毅昨(28日)在直播中罕見對網紅「館長」陳之漢說重話,吸引大批網友吃瓜看戲,好奇曾一起直播還彼此「英雄惜英雄」的兩人,怎麼會鬧成 ... 於 www.chinatimes.com -

#36.連千毅道歉取消5月5日對質勾惡開嗆「持久戰」如期前往

他表示館長每次都幫連千毅說話,但這次連千毅NFT鬧這麼大,卻不見館長出來說話,館長的理由是做生意不要沾惹事非,但現在又來罵他一個月前影片,明明館長 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#37.雙雄合體嗆爆勾惡!連千毅、館長「換身體聯盟」拒上梁山

近日不僅直播主連千毅和Youtuber「勾起你心中的惡」(簡稱勾惡)掀起NFT之戰,日前「館長」陳之漢也在直播中指出,不僅買回三重館,鄭姓股東也已經道歉還 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#38.館長蝙蝠面具尬勾惡!撇清連千毅:沒交集@newsebc - YouTube

館長 蝙蝠面具尬勾惡!撇清 連千毅 :沒交集 館長 90度鞠躬道歉勾惡!低頭反省喊絕不閃避叔鼠罕爆氣點名 連千毅 !社會夠亂了6.4萬人喊正義影片來源: 館長 ... 於 www.youtube.com -

#39.連千毅- 優惠推薦- 2023年10月

柯P 蔡英文韓國瑜郭台銘 ... 連千毅蘭庭精品NAVIFORCE NF9147雙顯手錶/日本機芯鋼帶錶/潮流男錶. $1,580. 高雄市燕 ... 於 shopee.tw -

#40.遭影射賣假貨連千毅爆氣開嗆!館長半夜直播急滅火 - YouTube

遭影射賣假貨 連千毅 爆氣開嗆! 館長 半夜直播急滅火|三立新聞網SETN.com. 615K views · 1 year ago # 連千毅 # 館長 #標題 ...more ... 於 www.youtube.com -

#41.🤫論連千毅,不要只聽對方一面之詞而已啊!~

台灣高雄地方法院表示,連千毅約在下午5時抵達法院,商議下次開庭時間,目前暫定下次開庭時間為6月7日下午2時30分,並將取消發布通緝。 直播主連千毅於 ... 於 www.potatomedia.co -

#42.突直播提連千毅!館長不甩3角頭轟勾惡「錯誤百出」曝心結

原本事情已落幕,怎料「館長」陳之漢近日直播時提到連千毅,並點名勾惡砲轟,再開戰力曝與勾惡心結。 於 tw.tech.yahoo.com -

#43.《中共是怎樣煉成的》: 毛澤東周恩來44年權鬥史 - Google 圖書結果

... 千里長征還要艱苦,但另一方面連他留在東北擔任哈爾濱市長都不放心,調到北京擔任國家圖書館館長 ... 毅等人各率所部進軍東北城市;決定派萬毅率足夠組建一百個團的幹部先行 ... 於 books.google.com.tw