非裔美國人民權運動的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦麗塔.蘿雷妮.赫伯德寫的 114歲的新生:瑪麗.沃克奶奶的閱讀之旅 和Colson Whitehead的 The Nickel Boys都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自三民 和所出版 。

東吳大學 歷史學系 盧令北所指導 朱芳儀的 麥爾坎.X的理念及其形象 (2019),提出非裔美國人民權運動關鍵因素是什麼,來自於非裔美國人、民權運動、伊斯蘭國、分離主義、黑人至上、非裔美國人團結組織、選票或子彈、任何必要手段、麥爾坎.X。

而第二篇論文國立暨南國際大學 終身學習與人力資源發展碩士學位學程碩士在職專班 蔡怡君所指導 張惠珍的 台灣與美國成人教育研究走向之比較研究:2003--2018成人及終身教育學刊與Adult Education Quarterly 之內容分析 (2018),提出因為有 成人教育研究、比較研究、內容分析法的重點而找出了 非裔美國人民權運動的解答。

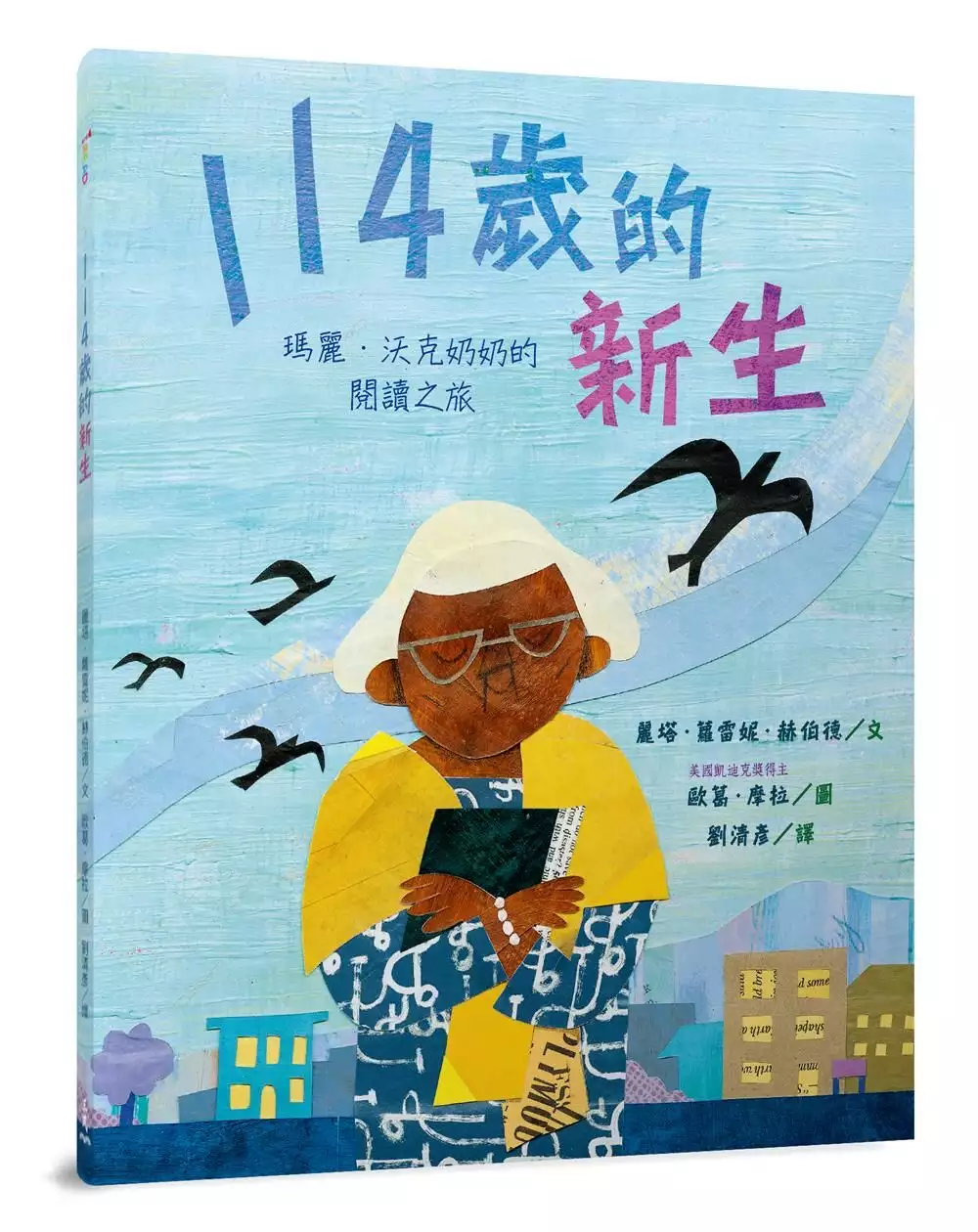

114歲的新生:瑪麗.沃克奶奶的閱讀之旅

為了解決非裔美國人民權運動 的問題,作者麗塔.蘿雷妮.赫伯德 這樣論述:

★美國青少年圖書館協會選書 ★美國兒童圖書館服務協會 傑出童書入圍 學習永遠不嫌晚! 活到114歲第一次學習閱讀是什麼感覺呢? 全美最年長學生瑪麗.沃克奶奶向你分享 由閱讀開啟的百歲人生新篇章。 ★4~8歲親子共讀,8歲以上自行閱讀 ◎無注音 1848年,瑪麗.沃克以奴隸的身分誕生。 15歲那年她獲得自由。 20歲結婚並有了第一個孩子。 68歲仍在工作,也為教會募集資金。 114歲時成為家族中唯一在世的人。 116歲時,瑪麗.沃克學會閱讀了。 凱迪克獎得主歐葛.摩拉,和知名作家麗塔.蘿雷妮.赫伯德共同攜手, 講述

這位全美國最年長的學生,充滿毅力和卓越貢獻的動人真實故事。 向你證明: 學習永遠不嫌老。 本書特色 ★大時代下的不平凡小人物 本書主角瑪麗.沃克奶奶以奴隸身分誕生於19世紀的美國南部。從南北戰爭到非裔美國人民權運動,這些大家或熟悉或陌生的歷史大事件,都曾在她的人生中真實上演;而一生經歷了26位美國總統的她,終於在擁有《聖經》後的第101年,真正學會閱讀並參透其中奧義。 繪本故事雖由真人真事改編而成,卻一點也無硬梆梆的枯燥歷史感。作者藉由小女孩、少女、母親等不同人生階段的視角轉換,向讀者娓娓道來這個歷史長河中的精彩切片,平常卻又不凡的沃克奶奶的一生。 ★凱迪克獎得

主歐葛.摩拉的拼貼驚艷 擅長利用拼貼營造畫面戲劇張力的凱迪克獎得主歐葛.摩拉,利用布料、過期報章雜誌、各種色紙和手邊可以覓得的素材,並且運用這些素材的質地和紋理,塑造出質感豐富、非具象卻充滿意象的景物和角色造型。 插畫中的符碼也暗藏巧思,例如瑪麗.沃克在學習閱讀前、後,文字的呈現方式即根據她的認知而有所不同,相當貼合主角心境。 ★愛上閱讀,永遠不嫌晚 曾擔任教師多年的作者麗塔,教書生涯中接觸過來自不同階層、各色各樣的學生,而其中不少人來自困難的家庭背景或在求學過程中遭遇意想不到的困境。作者希望藉由沃克奶奶的故事向這些學生和所有讀者傳達:不管學習路上有高牆阻擋,還是困厄的打擊

,追求目標最早的開始就是現在。就像瑪麗.沃克身體力行的那句話:「學習,永遠不嫌晚!」。 感動推薦 汪仁雅|「繪本小情歌」版主 林月慎|同德中醫診所院長,臺版瑪麗.沃克 劉清彥|童書作家、兒童節目主持人 歐玲瀞|佳音聯播網FM90.9節目主持人 盧方方|後青春繪本館主編 (按姓氏筆畫排序) 各界好評 發人深省。──美國《華爾街日報》 一本討喜且鼓舞人心的傳記類圖畫書,描述戰勝劣勢進而追逐夢想的過程。──美國《書單雜誌》星級評論 沃克女士的決心和她長長的一生(她活到121歲)留給世人真摯的啟發。──美國《出版人週刊》星級評論 和每一個孩子分享

這本書,讓沃克女士的故事成為傳奇。──美國《柯克思書評》星級評論 引人入勝的情節加上優異的插畫,讓《114歲的新生》成為一個感動人心且鼓勵萬千年輕學子的故事。──美國《學校圖書館期刊》星級評論

麥爾坎.X的理念及其形象

為了解決非裔美國人民權運動 的問題,作者朱芳儀 這樣論述:

1960年代非裔美國人為了爭取自身的權益,發起了多場民權運動,目的是為結束種族隔離和反對歧視,麥爾坎便屬其一,與金恩一同建構了非裔美國人抗爭歷史。然而麥爾坎的形象卻不如金恩正面,負面的標語圍繞在麥爾坎的周圍,事實上麥爾坎所採取的手段,皆是為捍衛自身的權益,防止遭受他人的迫害與傷害。本研究透過解析麥爾坎的成長經歷,分析麥爾坎行為理論的形成背景,探討麥爾坎在世時針對黑白不平等所展現的理念,而麥爾坎所展現的理念又為他的形象帶來了不小的影響,使他在日後無法跳脫媒體賦予的形象。 在討論此議題上,全文分成三個架構,首先介紹麥爾坎的成長經歷,分析麥爾坎行為理論的緣由。再來,通過麥爾坎的演講及

自傳解析其思維模式,其一切手段皆是爭取平等與正義。最後,討論麥爾坎對民權運動的評價及貢獻,並透過外界對麥爾坎的評價,分析麥爾坎的形象。

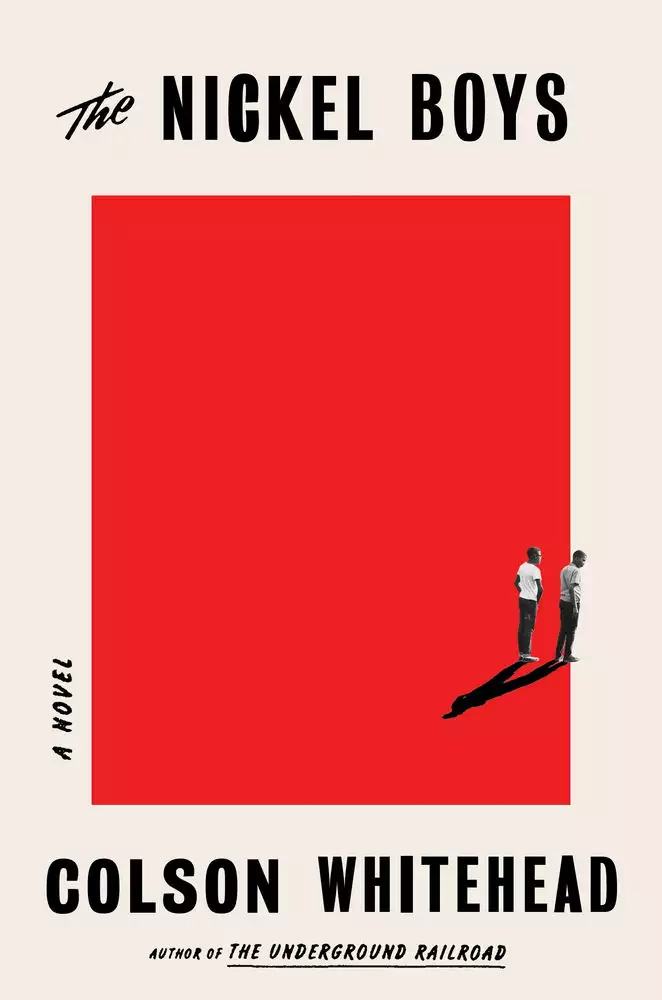

The Nickel Boys

為了解決非裔美國人民權運動 的問題,作者Colson Whitehead 這樣論述:

2017普立茲文學獎得主、2016美國國家書卷獎得主, 《地下鐵路》科森‧懷海德(Colson Whitehead)最新長篇小說 沒有人願意相信他們,直到人們在那個地獄裡,挖出了一大片秘密墓園...... 每當埃爾伍德(Elwood Curtis)聆聽錄有馬丁路德演說的黑膠唱片,他能感覺到,改變即將到來。非裔美國人民權運動,也將接觸到佛羅里達州塔拉哈西內,這群在種族隔離政策之下被差別對待的黑人群體。埃爾伍德深深將馬丁路德的一席話銘記在心:他和任何人「一樣」好。他被父母遺棄,在祖母的教養之下成長,到了要註冊進入大學的年紀。但身為一個身在1960年代,實行吉姆·克勞法(Jim

Crow laws)的美國南方中的黑人男孩,無意間犯下的任何一點小小的錯誤,就足以摧毀你的人生。 但在他就學的第一天,埃爾伍德接受搭便車的邀請,但沒想到他搭上的是一台贓車。 埃爾伍德因此被判進入一所名叫「鎳克爾學院」(Nickel Academy)的少年感化院。他們聲稱這所感化院旨在提供「身體、智力和道德上的訓練」,因此這些「不良少年」在經過矯正教育後,能成為正直、誠實的人。 鎳克爾學院乍看之下,和他即將進入的校園頗為相像,然而真相是,這裡是一個包藏各種醜惡、恐怖之事的所在。 殘酷成性的學院雇員,對學員施以毆打和性虐待,貪腐的職員們利用學員們,竊取配給的食物和資源,而任

何反抗的男孩,則會被帶到「後面」,然後消失。埃爾伍德震驚於自己身處之處的可怖,起初,他以為自己可以靠著信念撐過去,他的朋友,擁有街頭智慧的透納(Turner),認為他根本是天真過頭,這是個扭曲的世界,存活下來的方法就是施展陰謀詭計,和設法躲避麻煩。 埃爾伍德的理想主義和透納的現實主義結成同盟,引領他們做出一個將對未來帶來深遠影響的決定。而他們在鎳克爾學院內忍受的惡行,也將長久烙印在他們心裡。 奠基於發生在佛羅里達州矯正學校的真實故事,這所運作超過一百年的矯正學校,摧毀了上千名孩童的人生。懷海德透過這部小說,重新檢視了美國的暴力歷史,這是一部令人震撼的作品,呈現了一位傑出小說家在創作

顛峰時期的驚人成就。(文/博客來編譯) About the Author Colson Whitehead Colson Whitehead is the author of nine books of fiction and non-fiction, including The Underground Railroad, which was a #1 New York Times bestseller and won the Pulitzer Prize and the National Book Award. A recipient of MacArthur and Gug

genheim Fellowships, he lives in New York City.

台灣與美國成人教育研究走向之比較研究:2003--2018成人及終身教育學刊與Adult Education Quarterly 之內容分析

為了解決非裔美國人民權運動 的問題,作者張惠珍 這樣論述:

本研究以比較研究法及內容分析法作為研究方法,以2003~2018年台灣《成人及終身教育學刊》130篇研究論文與美國Adult Education Quarterly 275篇研究論文為研究對象,探討並比較兩地成人教育研究走向,並進而探索兩地成人教育之研究特性與不足之處。研究發現:一、在「研究主題」上「人類發展與成人學習」與「成人教育」是台灣與美國最為關注的研究主題;二、在「研究典範」上台灣與美國的成人教育學術界皆大幅度傾向「質性研究」;「質性研究」兩地均以「訪談」為主要研究方法,「量化研究」則是以「問卷調查」為最多;三、在「研究取樣」上台灣以「老年」、「實務工作者」與「文本」為最多,北美則以

「成人學習者」、「實務工作者」與「文本」為多;四、台灣成人教育學術界以「心理學理論」為引用次數最多的理論,美國則是「成人教育學理論」為最多;五、兩地對全球化與「國際比較」,「新住民」,「原住民」,「線上教育」,「性別與族群」的議題均少有著墨。根據上述研究結論,本研究提出未來台灣及美國成人教育研究之建議。