雲林草嶺地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林書帆,黃家俊,邱彥瑜,李玟萱,王梵寫的 地震:火環帶上的臺灣 和楊君潛的 柳園紀遊吟稿都 可以從中找到所需的評價。

另外網站草嶺風景區地圖 - Salrod也說明:雲林 古坑之《草嶺樟湖石壁地圖》. ... 草嶺風景區簡介草嶺位於雲林縣古坑鄉,聞名全臺的十景包括蓬萊瀑布、斷崖春秋、峭壁雄風(小桂林)、水濂洞、青蛙石、奇妙洞、斷魂 ...

這兩本書分別來自春山出版 和萬卷樓所出版 。

國立雲林科技大學 建築與室內設計系 林廷隆所指導 簡從宇的 以里山倡議概念推動草嶺石壁生態社區發展之研究 (2020),提出雲林草嶺地圖關鍵因素是什麼,來自於里山倡議、生態社區、永續發展、社區營造、生態旅遊。

而第二篇論文中國文化大學 史學系 陳清香所指導 黃學文的 清代噶瑪蘭寺廟興建與市街形成──以寺廟為核心 (2017),提出因為有 清代文物、噶瑪蘭、寺廟、市街的重點而找出了 雲林草嶺地圖的解答。

最後網站雲林縣古坑鄉草嶺形象商圈 - OTOP城鄉特色網則補充:草嶺 風景區舊名番坪坑,位於雲林縣古坑鄉,同時也是許多風景名勝的中樞,其中草嶺十景更是吸引了數以千計的民眾連來探尋美景,其中包括有:蓬萊瀑布、斷崖春秋、峭壁 ...

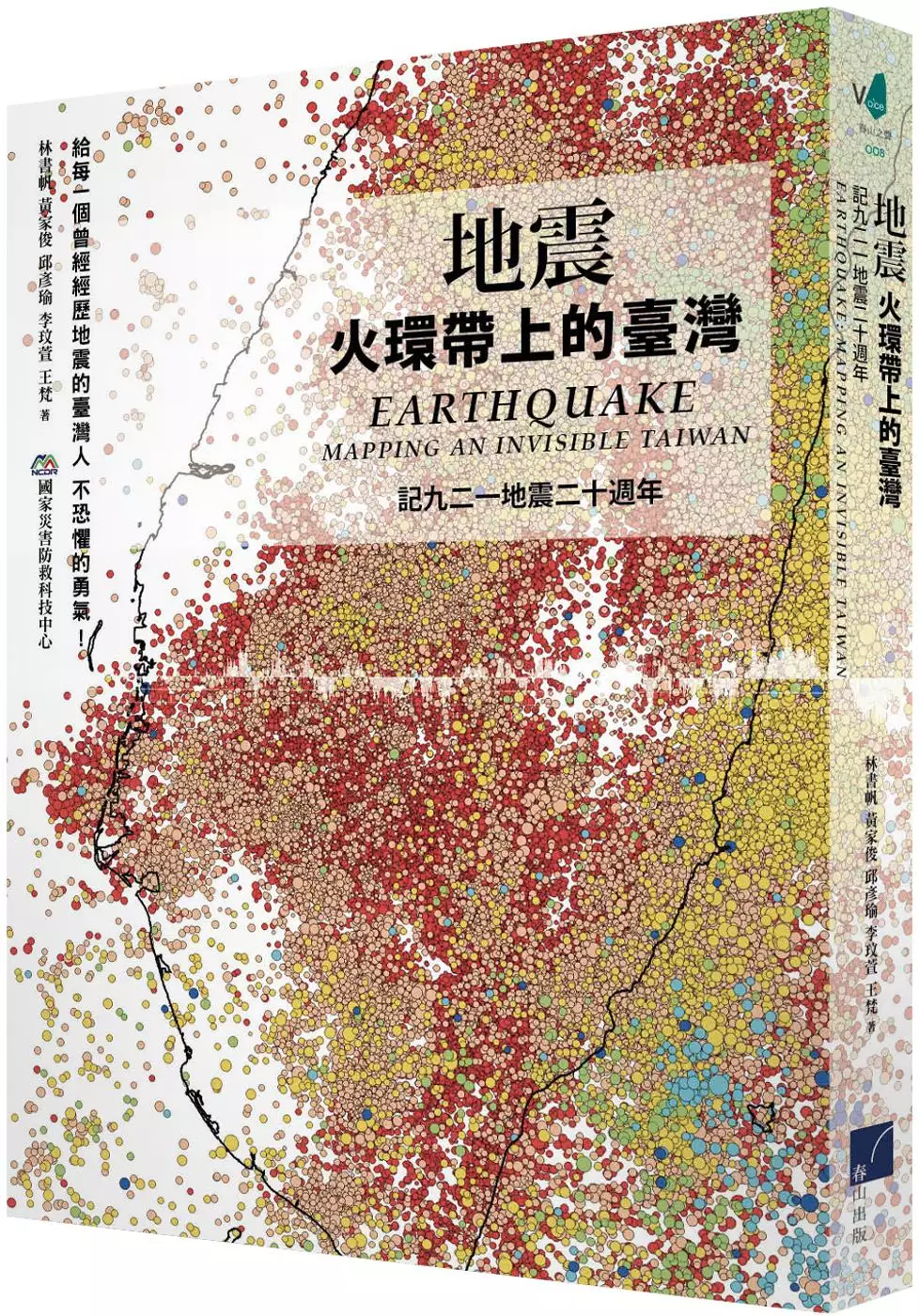

地震:火環帶上的臺灣

為了解決雲林草嶺地圖 的問題,作者林書帆,黃家俊,邱彥瑜,李玟萱,王梵 這樣論述:

==記九二一地震二十週年== 給每一個曾經經歷地震的臺灣人 不恐懼的勇氣! ◎九二一地震改變了什麼?在臺灣歷史上造成什麼影響? ◎以板塊為尺度,透過地震帶分布、活動斷層分布圖重新認識臺灣 ◎災後重建揭開社會不同層面的問題,也改變了這一代人,成為重要社會資產 ◎九二一地震將全球地震學研究推往新的里程碑,推動臺灣科研與防災系統大躍進 ◎在下一次地震災害來臨前,建立應有的家居建築與防災避難知識,提升整體防災能力 國家災害防救科技中心X春山 合作出版 一九九九年九月二十一日凌晨一點四十七分,臺灣歷經了一百零二秒的劇烈搖晃,全臺十多個縣市共兩千多

人喪生,逾十萬戶房屋倒塌,其中包括中部地區近二分之一的學校校舍。電力設備塌垮造成震後立即停電,多處山線鐵路中斷,公路災損更嚴重,尤以臺三線與中橫公路最劇,全臺災損總計超過三千五百億元。這場芮氏規模七點三的世紀地震,從震央南投集集擴延全島,史稱九二一地震。 臺灣位於環太平洋地震帶、板塊交界處,因為億萬年來未曾停歇的板塊碰撞與造山運動,臺灣才得以形成今日樣貌。然而,板塊運動引發地震,讓島嶼注定要面對這些災難。一九○六年時日屬嘉義廳打貓東頂堡梅仔坑莊(梅山)巨震造成一千多人遇難;一九三五年苗栗因獅潭斷層與屯子腳斷層引發新竹—臺中巨震,三千多人罹難,是二十世紀臺灣最嚴重的震災。二○一六年二月六日

高雄美濃地震、二○一八年二月六日花蓮地震都因不同震因造成傷亡。大自然一方面帶來毀滅,另一方面卻也創造生命。因為造山,臺灣的生物與地質多樣性得以盡情展現。 本書以九二一地震為核心,構築出一部因山崩地裂所寫下的臺灣當代自然環境與社會史,更盤點全球與臺灣重要地震與海嘯事件如何牽引國際科學合作與社會重構,多視角重新理解地震。 九二一地震為何造成如此巨大的災害?活動斷層是板塊構造作用下的必然產物,九二一地震即是車籠埔斷層劇烈錯動、猛烈釋放能量所致。九二一之後,臺灣全面關注活動斷層研究,二○一二年中央地質調查所公布了臺灣三十三條活動斷層,透過活動斷層分布、地震帶分布,希望解開斷層構造與再現週期

之謎,讓人們對斷層有更多的理解並卸除未知的恐懼。 此外,九二一地震讓人們看到地震導致的複合型災害,除了山崩地滑、建物橋梁毀損,更引發重視的是土壤液化。全國土壤鑽探資料庫,以及全國液化潛能圖建置完成,土壤液化與地質成因的研究延續到二○一六年二月六日高雄美濃地震、二○一八年二月六日花蓮地震,不斷有新的進展。 全世界地震研究也因九二一地震而有重大突破。一九九九年以前,規模大於七級、距斷層二十公里以內的近斷層強地動資料,全世界只有八筆,九二一地震後,貢獻了六十多筆,這項紀錄至今尚未被超越。此外,臺灣將九二一地震研究資料公開分享全球,促成許多國際重量級學者來臺交流,全球以車籠埔斷層為主題的研

究有六、七百篇,更培養出臺灣如今中生代的一批重要學者,讓臺灣地震科學大步躍進。 九二一後,臺灣從地震觀測躍進到「地震即時速報」,計算單位由「分鐘」縮短成「秒」,領先全球,並將此系統回饋國際社會。透過九二一後的「深井鑽探」,科學家從地底一千一百一十一公尺處取得斷層帶的新鮮岩心,藉此瞭解斷層錯動過程中發生了什麼化學、物理變化,研究成果登上國際期刊。而利用地裂進行的「槽溝研究」,更足以對中部地質與斷層的再現週期有深刻理解。 回返現場。九二一重建是一個史無前例的龐大社會工程,揭開不同層面的問題,本書從山區、市區到原鄉,帶出不同的重建面向,包括重災區南投埔里、雲林草嶺村、大安溪沿岸原住民泰雅

部落、臺中集合式住宅太子吉第等。當時,許多宗教與社會組織在重建工作中擔任要角,本書特別以臺灣基督長老教會為例,從二十年歷程回看九二一經驗是如何讓教會青年與年輕社工陪同災民一起摸索、操練能力,從此改變了這一代人,改變了他們未來要走的路,不論是社工或是災民,都成為臺灣非常珍貴的資產。 九二一地震不僅將全球地震學研究推往新的里程碑,更促使臺灣在社會重構、災害防治上進步,例如:地震參數本土化研究的防災應用、耐震設計標準法規化、建立常備緊急應變系統,以及建立大規模地震情境模擬機制等。當防災可以直接進入日常生活,面對注定再來的地震,我們將有更多的瞭解與準備,不再恐懼。 名人推薦 吳逸民 臺灣

大學地質科學系教授 馬國鳳 中央大學地球科學系教授 曹恕中 中央地質調查所所長 陳文山 臺灣大學地質科學系教授 陳亮全 國家災害防救科技中心前主任、行政院災害防救專家諮詢委員 費立沅 中央地質調查所前環境與工程地質組組長 黃世建 國家地震工程研究中心主任 楊耿明 成功大學地球科學系教授 鄭明典 中央氣象局副局長

雲林草嶺地圖進入發燒排行的影片

網頁跟詳細地圖:

http://tw.followxiaofei.com/taiwan/shuiliandong-waterfall

水濂洞瀑布

雲林縣古坑鄉

Shuiliandong Waterfall

Yunlin County, Gukeng Township

GPS:

瀑布: 23.5768, 120.69135

停車: 23.57497, 120.68653

以里山倡議概念推動草嶺石壁生態社區發展之研究

為了解決雲林草嶺地圖 的問題,作者簡從宇 這樣論述:

位於雲林縣古坑鄉的草嶺,受到921地震的影響,許多的自然景觀不僅隨著改變,同時也多了許多自然動植物在此棲息。完全不同的景色,對於國人們與專業學者而言顯得相當新穎特殊,也成為一處難得的地質及生態教育示範的最佳場所,近年來更是許多風景名勝的中樞,其中草嶺十景更是吸引許多民眾來探尋美景。附加上石壁之地質穩定、環境清靜幽美、竹林密布之特色,具有發展休憩觀光、生態旅遊的潛力與優勢。2004年以來,雲林縣政府以「生態旅遊」、「產業休閒」、「健康養生」為草嶺石壁的發展重點,結合當地歷史、文化,並以永續發展來推動社區環境改造及改善當地實質環境品質,以呈現地方特色之新風貌。近年來隨著時代的演變,以及人口老化、

傳統文化凋零、社區意識薄弱、外來業者進駐剝奪地方特色等問題,草嶺石壁雖擁有豐富的自然景觀,但社區的傳統文化逐漸消失以及缺乏產業推廣,導致石壁未能有效推廣當地特色,並缺乏深度旅遊的遊客。本研究將透過在地居民與相關人士的訪談,了解社區對於石壁的生態環境與歷史文化景觀保留的態度,並藉由里山倡議概念推動草嶺規劃為生態社區的策略,落實生態環境、生產、生活、觀光之間的平衡,實踐以自然環境的與文化資源的保護來維持人與自然共處的永續生態社區。

柳園紀遊吟稿

為了解決雲林草嶺地圖 的問題,作者楊君潛 這樣論述:

本書記詠國內外遊蹤,包括大陸各地、日本、韓國、東歐、東南亞及臺灣各縣市,都四百首。古風、律詩、絕句、聯句等都有。東坡云:「人生到處知何似?應似飛鴻踏雪泥。泥上偶然留指爪,鴻飛那復計東西。」余亦藉留爪跡云爾。 同時,本書亦承蒙前考試委員、現任中華詩學研究會名譽理事長張定成先生題耑,又荷鄧璧先生(中華民國古典詩研究社創社理事長)、江沛先生(曾任春人詩社社長)、甯佑民先生(曾任中華民國古典詩研究社理事長)及朱自力先生(曾任政治大學國文學研究所所長、致理技術學院校長)等吟壇耆宿贈序,彌增光彩。

清代噶瑪蘭寺廟興建與市街形成──以寺廟為核心

為了解決雲林草嶺地圖 的問題,作者黃學文 這樣論述:

自清嘉慶年間以降,漢人聚落陸續出現於噶瑪蘭,漢移民依據各自的需求來興建各種類型的寺廟,特別是在經濟發展到一定程度聚落形成了市街,市街內的寺廟往往也會因此香火鼎盛。那究竟是寺廟帶動了市街的發展,或是因市街的興盛,為了酬神而出現寺廟,又或是市街與寺廟同時出現?因此,本文為了探究清代噶瑪蘭寺廟與市街的相互關係,便將寺廟為視為核心觀點,藉由相關文獻考察分析與田野調查,進而爬梳出市街與寺廟之間的關係。因此,本文提出以下觀點:第一點,從自然環境條件與傳世文獻去觀察了清代噶瑪蘭七個市街與寺廟,發現每一個市街其發展模式不盡相同,有的是市街發展之後,進而帶動寺廟香火鼎盛;有的是以寺廟為聚落中心,來吸引人潮,進

而帶動市街的繁華。顯見,即使處於同一個噶瑪蘭的地域中,各個市街也會因其自然環境與開發順序先後等因素,呈現出多元並立的發展情況。第二點,以市街的寺廟進行個案的研究,無論是主祀神祇的選擇與改變,或是廟中所流傳的文物、碑匾,都反映了寺廟與市街發展是息息相關。另一方面,也從廟中所流傳的文物、碑匾中發現,往往寺廟為了彰顯自身寺廟歷史悠久,來作為對信徒的號召,往往就會出現了不少後世仿作或拼作之物,也讓研究者往往不知所措。第三點,從清代噶瑪蘭的寺廟創建年代以及對其主祀神祇,進行統計與分析。佐證了漢人的開墾到哪裡,寺廟便出現在那處。從主祀神祇來看,待聚落穩定成型之後,特別是商業發展之後,主祀神祇也會出現不一樣

的職能來服務信眾。

雲林草嶺地圖的網路口碑排行榜

-

#1.雲林縣古坑鄉草嶺(全): 646009 | 台灣郵遞區號✉️

这是地址Yunlin County Gukeng Township Caoling(雲林縣古坑鄉草嶺)匹配的在线电子地图。您可以使用图中按钮来移动、缩放。 该地图信息仅供参考。 於 twn.youbianku.com -

#2.中二高衛星導航旅遊地圖書 - 第 108 頁 - Google 圖書結果

雲林 古坑台灣田園咖啡魅力四射行車路線指引 3 WGS84 座標( N ) 23 ° 40112.5 " ) 120 ° 32'14.9 ... 此地東部山間有樟湖、草嶺風景,西部有熱門的荷苞山、華山咖啡夜景, ... 於 books.google.com.tw -

#3.草嶺風景區地圖 - Salrod

雲林 古坑之《草嶺樟湖石壁地圖》. ... 草嶺風景區簡介草嶺位於雲林縣古坑鄉,聞名全臺的十景包括蓬萊瀑布、斷崖春秋、峭壁雄風(小桂林)、水濂洞、青蛙石、奇妙洞、斷魂 ... 於 www.salrodriguez.me -

#4.雲林縣古坑鄉草嶺形象商圈 - OTOP城鄉特色網

草嶺 風景區舊名番坪坑,位於雲林縣古坑鄉,同時也是許多風景名勝的中樞,其中草嶺十景更是吸引了數以千計的民眾連來探尋美景,其中包括有:蓬萊瀑布、斷崖春秋、峭壁 ... 於 www.otop.tw -

#5.雲林草嶺大飯店-草嶺兩日遊-3

2021年3月18日我們草嶺兩日遊, 近中午12點才抵達目的地草嶺。 ... 草嶺大飯店位於雲林縣古坑鄉草嶺村36號, 很偏遠的. ... 這地圖標示得更詳細。 於 wenshuh2004.pixnet.net -

#6.雲林草嶺線啟動揪民眾遊草嶺賞山林

謝副縣長表示,雲林草嶺線主要是從斗六火車站至大草嶺地區,希望邀請民眾上山健行,主要站點如荷苞山桐花公園、外湖站、草嶺站及東𤧥山莊等週邊都有健行步道,假期時歡迎到 ... 於 hwphc.yunlin.gov.tw -

#7.(雲林.古坑)縣道149甲之破碎的東段、萬年峽谷 - 蛋頭的 ...

縣道149甲東段道路中斷示意圖,本圖為舊圖,新版地圖請點選下方的個人文章 ... 雲林縣政府沒有妥善把它給修好把草嶺的觀光生機搞的一塌糊塗,什麼時候 ... 於 egghead0522.blogspot.com -

#8.雲林縣環境保護局-雲林縣環境教育資訊網-旅遊地圖-環境教育亮點

... 悠紙生活館 · 六輕工業園區 · 台糖公司雲嘉區處虎尾糖業文物館 · 雲林故事館 · 雲林布袋戲館 · 持法媽祖宮 · 北港朝天宮 · 草嶺地質公園 · 樟湖社區發展協會 ... 於 eeis.ylepb.gov.tw -

#9.【雲林】台灣好行-雲林草嶺線 - ibon售票系統

使用車次:雲林草嶺線一日券; 使用方法:請憑ibon票不限次數搭乘上下車使用,次日無效; 使用時間:每週三~週日; 使用期限:至2022/06/30止,逾期失效; 巴士班次:確切 ... 於 tour.ibon.com.tw -

#10.草嶺風景區 - bluezz旅遊筆記本

草嶺 舊稱番坪坑位於雲林縣古坑鄉東邊為阿里山、溪頭、瑞里等遊樂區的中樞位置風景區內劃規有十景包括蓬萊瀑布、斷崖春秋、峭壁雄風(小桂林)、水濂洞、青蛙石、奇妙洞、 ... 於 bluezz.tw -

#11.【草嶺石壁一日遊行程】雲林古坑「石壁風景區一日遊懶人包...

2021全台活動資訊網,2020年11月8日— 石壁一日遊,石壁交通懶人包,石壁風景區,石壁風景區一日遊,草嶺石壁一日遊,石壁景點,雲嶺之丘,五元二角,木馬古道,犁寮園區, ... 於 activity.iwiki.tw -

#12.2016-1113 雲林縣古坑鄉草嶺蓬萊瀑布 - 陽明山腳下的法蘭克

蓬萊瀑布位於雲林縣古坑鄉草嶺聚落東側的竹篙水溪溪谷,屬濁水溪流域, 瀑布落差100多公尺,為草嶺十景之一,堪稱「草嶺第一景」~ 瀑布夏季水量豐沛, ... 於 ballenf.pixnet.net -

#13.地質影音-來草嶺,看見草嶺 - 地質知識網

拍攝者:, 臺灣應用地質技師公會-理事長陳本康. 拍攝日期:, 2014/04/17. 拍攝地點:, 雲林草嶺幽情谷步道. 關鍵字:, 草嶺,地質公園,雲林縣古坑鄉. 於 twgeoref.moeacgs.gov.tw -

#14.【雲林草嶺線】重遊草嶺美景(一谷二瀑遊)(上集) | 健行筆記

【雲林草嶺線】草嶺美景(一谷二瀑遊)~上集. 草嶺十景,你來過幾景嗎?經過小時候、921地震之影響,草嶺之景真的改變甚多,今柳丁妹要帶你重遊草嶺線 ... 於 today.line.me -

#15.雲林好好玩:草嶺風景區一日遊規劃

如果不進去遊客服務中心,其實路上的指標或者靠地圖也還是可以順利抵達要去的地方。 但是,有一點要提醒:九二一地震過後,有一些路其實已經封閉,像是149 ... 於 amarylliss.tw -

#16.草嶺- Google 我的地圖

雲林 縣古坑鄉草嶺生態地質國民小學. 蓬萊瀑布. 茄苳步道. 永利飯店. 連心池. 原生生態園. 雲林縣立山峰華德福教育實驗國民小學. 丞豐休閒農場(古坑民宿). 華山教育農園. 於 www.google.com.tw -

#17.草嶺旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

草嶺 ,台灣地名,舊稱「番坪坑」、「草寮」,位於雲林縣古坑鄉草嶺村,同時也是「草嶺風景區」與「草嶺地質公園」。 台灣清治末期至日治初期,草寮地區為一街庄,稱 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#18.雲林彰化衛星定位旅遊地圖書: - 第 47 頁 - Google 圖書結果

草嶺 風景區、草嶺形象商圈玩( E ) 120 ° 41'40.2 " WGS84 座標( N ) 23 ... 一夜消失的新草嶺潭資訊補給站 1999 年的九二一地震,發生大走山,原本位於雲林青山坪的山頭 ... 於 books.google.com.tw -

#19.首頁-來全聯買進美好生活

提供您更即時、更迅速的購物環境,讓您隨時隨地都能省! 於 www.pxmart.com.tw -

#20.古坑鄉- 维基百科,自由的百科全书

古坑鄉(臺灣話:Kóo-khenn-hiang)位於臺灣雲林縣東南端,地勢東高西低,東側以阿里山山脈為 ... 古坑分駐所; 永光派出所; 東和派出所; 華山派出所; 樟湖派出所; 草嶺派出所 ... 於 zh.wikipedia.org -

#21.草嶺櫻花季登場3條賞花路線盡享粉紅浪漫 - 自由時報

〔記者林國賢/雲林報導〕第一屆草嶺櫻花季今天登場,沿著縣道149甲線上山沿途可欣賞白花山櫻、山櫻花、富士櫻、八重櫻、寒櫻、紅粉佳人等,宛如花花 ... 於 news.ltn.com.tw -

#22.雲林古坑|草嶺石壁社區,不藏私景點分享森林系9個景點

雲林 景點玩不完,雲林古坑草嶺石壁風景區(草嶺地質公園),深度旅遊景點多,賞櫻花必訪景點,像是360度雲嶺之丘、木馬古道、犁寮園區的五元二角 ... 於 ikiwi.tw -

#23.雲林草嶺

但草嶺到底在哪裡呢? 草嶺村位於雲林縣古坑鄉的東邊山區,居阿里山、溪頭與瑞里等風景區之中樞,鄰近嘉義縣及南投縣。 從地圖上看起來偏僻,但其實草 ... 於 www.arcgis.com -

#24.雲林》草嶺景點一日遊,浪漫五元兩角竹林、泡麵九芎公打牙祭 ...

雲林 》出遊懶人包!草嶺景點一日遊,浪漫五元兩角竹林、泡麵九芎公打牙祭,玩好玩滿超開心. 一 ... 於 bunnyann.com -

#25.雲林草嶺風景區地圖 - Fisherie

雲林 「最美土地公廟」草嶺公路新秘境浪漫粉紫色麝香木滿開 ... 草嶺風景區地址,雲林縣古坑鄉草嶺村特色景點,峭壁雄風、石壁仙谷、九芎神木、蓬萊瀑布、水濂洞瀑布、 ... 於 www.fisheriends.co -

#26.雲林斗六青年壯遊點 - 壯遊體驗學習網

感動地圖. 青年體驗學習計畫. 體驗足跡. 快捷選單. 壯遊點一覽. 活動行事曆 ... 雲林古坑鄉草嶺石壁地區經溪流長時間沖刷 ,形成大片天然壯麗的峽谷、石壁、壺穴等特殊 ... 於 youthtravel.tw -

#27.701雲林草嶺線(周三~周日運行) - 台灣好行

雲林草嶺 路線主要為斗六至草嶺風景區之好行巴士路線,「草嶺風景區」位於雲林縣古坑鄉,跨境嘉義縣梅山鄉、南投縣竹山鎮與雲林縣古坑鄉等三處行政區,地形略呈盆地狀, ... 於 www.taiwantrip.com.tw -

#28.修復149甲雲林後花園貼近旅人 - 中時新聞網

雲林 擁有豐富的生態及地景資源,古坑鄉草嶺村有「雲林後花園」美稱,雲嶺之丘、五元兩角、杉林步道、木馬古道、九芎神木、峭壁雄風、幽情谷、萬年 ... 於 www.chinatimes.com -

#29.雲林古坑鄉|雲嶺之丘雲嶺之丘天空之城海拔1630公尺草嶺觀 ...

這一趟雲林古坑草嶺地區的旅程,可謂是收穫滿滿啊..... 話說西莉亞這一趟特地前往雲林古坑草嶺地區,除了五元二角及莫名撿到的杉林步道之外, ... 於 ceciliafang1103.pixnet.net -

#30.雲林縣古坑鄉草嶺村石壁仔 『石壁仙谷』秘境風景區 - 阿賓的 ...

‧自西螺交流道下高速公路,循1號省道在荊桐轉1甲省道至斗六,續接草嶺公路至內湖,經草嶺國小後,遇岔路往左走石壁路段可抵。須注意的是此段路況欠佳。 檢視較大的地圖 ... 於 tungbin.pixnet.net -

#31.草嶺風景區(草嶺地質公園) 雲林景點玩全台灣旅遊網

全省聞名的草嶺十景包括有斷崖春秋、蓬萊瀑布、水濂洞、峭壁雄風(小桂林之稱)、奇妙洞、青蛙石、同心瀑布、斷魂谷、清溪樂園、連珠池。其不經人工修飾的妙石、奇岩、 ... 於 okgo.tw -

#32.雲林草嶺地圖 - 台灣公司行號

草嶺 風景區簡介草嶺位於雲林縣古坑鄉,聞名全台的十景包括蓬萊瀑布、斷崖春秋、峭壁雄風(小桂林)、水濂洞、青蛙石、奇妙洞、斷魂谷、同心瀑布、連珠池、清溪樂園等 ... 於 zhaotwcom.com -

#34.雲林縣古坑鄉圓山美綠協會 - 台灣社區通

聯絡地址:, 雲林縣古坑鄉草嶺村1-934號 ... 地圖導覽. GOOGLE MAP; 手繪地圖 ... 地理位置介紹, 草嶺位於雲林縣東南隅,全境介於海拔400?1795公尺的崇山峻嶺間,這裡 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#35.雲林草嶺風景區地圖 - 雅瑪黃頁網

玩全台灣旅遊網提供草嶺風景區景點介紹及雲林景點、地圖、旅遊、住宿、民宿、汽車旅館等資訊... 全省聞名的草嶺十景包括有斷崖春秋、蓬萊瀑布、水濂洞、峭壁雄風(小桂林之 ... 於 www.yamab2b.com -

#36.雲林草嶺風景區地圖– 國家風景區 - Buchbx

雲林 縣政府文化觀光處長陳璧君表示,這次「雲林幸福好好玩-草嶺石壁一日遊」活動, ... 小天梯旁的地圖,地圖上所示,爬完小天梯走一段步道挑筍步道後可接峭壁雄風, ... 於 www.buchbx.co -

#37.【台灣好行|雲林古坑|草嶺線】清溪步道

【台灣好行|雲林古坑|草嶺線】#清溪步道. 健行路線:台灣好行草嶺站~茄苳步道~峭壁雄風步道~小天梯~清溪步道~水濂洞~青蛙石、蜂巢岩、奇妙 ... 於 linfannie.blogspot.com -

#38.雲林古坑之《草嶺樟湖石壁地圖》

雲林 古坑之《草嶺樟湖石壁地圖》 · 原始生態休憩園區. 由於石壁處於中海拔高度,十分適合竹林、櫸木、杉木、樟樹以及各種濶葉林木生長,故石壁除了原有的 ... 於 blog.yunlin.me -

#39.646台灣雲林縣古坑鄉小旗草嶺道路地圖 - Maps7

646台灣雲林縣古坑鄉小旗草嶺道路地圖顯示街道地圖 地形圖顯示包含地形的街道地圖 衛星檢視顯示衛星圖 混合地圖顯示包含街道名稱的圖像. loading. 於 www.maps7.com -

#40.雲林草嶺風景區地圖 - Grossha

雲林 古坑之《草嶺樟湖石壁地圖》. 日期:2017/02/25, 作者: 易春木, 瀏覽:10,607人次. . 石壁的巖層以石壁仙谷為代表,綿延數百公尺寬的石床,號稱全臺面積最大、最壯觀 ... 於 www.grosshaendler.me -

#41.雲林草嶺老街

尋找古坑草嶺美食店家資訊的人也對雲林草嶺老街感到興趣,以下是古坑草嶺美食店家的靠北餐廳情報,2018年9月8日— ▽草嶺美食在這邊的商店街裡一定找的到,商店街就在草 ... 於 needmorefood.com -

#42.雲林縣@ 河畔小築

雲林地圖 導覽http://yunlintravel.mmweb.tw/index_m.php?ptype=map_list 斗南鎮 ... 109/10/10 萬年峽谷 → 石壁仙谷、連心池瀑布→ 草嶺水濂洞步道、青蛙石、水濂洞 ... 於 fonghu0217.pixnet.net -

#43.20210117縣道149甲線(草嶺公路,外湖~萬年峽谷,附路線圖

縣道149甲線(斗六-太和),又稱「草嶺公路」,全長53.798 公里,為縣道149號的支線,南投縣、雲林縣、嘉義縣共有的一條縣道支線, 於 mnya.tw -

#44.雲林賞櫻景點∥ 古坑草嶺石壁風景區櫻花季 - windko 台韓遊趣-

草嶺 石壁櫻花在哪裡? 怎麼設立google導航位置? 如果使用google map的話,建議在地圖裡輸入「東壁 ... 於 windko.tw -

#45.雲林-草嶺渡假山莊超值優惠方案| GOMAJI夠麻吉

只要1599元起,即可享有【雲林-草嶺渡假山莊】雙人/四人住宿專案〈含AB.休閒雙人房/C.休閒四人套房住宿一晚+ 非自助式中式早餐,A方案另含下午茶二客+家常風味晚餐9折 ... 於 www.gomaji.com -

#46.草嶺遊憩區 - 臺灣國家公園

生態旅遊資源. 九二一國家地震紀念地 草嶺舊稱為番坪坑,位於雲林縣古坑鄉的東邊山,地處嘉義、南投、雲林三縣之間,居阿里山、奮起湖、溪頭、瑞里等 ... 於 np.cpami.gov.tw -

#47.[雲林]到草嶺當美猴王.到古坑版林美石磐賞秘境--峭壁雄風.幽情 ...

雲林 古坑的草嶺風景區,以前曾經是國人旅遊或寒暑假青年活動的熱門地點,但在921大地震及88風災後接連受重創而沒落了。其實草嶺風景區的各景點大部分 ... 於 navyblue77.pixnet.net -

#48.【雲林草嶺線】免交通費的草嶺經典一日遊 - 健行筆記

遊草嶺跟石壁可以安排半日遊,一日遊,二日遊,三日遊,或是覺得這裡太棒了,想要n日遊也可以啦!! 規劃行程當然要先參考地圖,把草嶺地區分為4區,分別 ... 於 hiking.biji.co -

#49.草嶺風景區- 古坑鄉- 雲林縣 - 旅遊王

草嶺 位於雲林縣古坑鄉,聞名全台的十景包括蓬萊瀑布、斷崖春秋、峭壁雄風(小桂林)、水濂洞、青蛙石、奇妙洞、斷魂谷、同心瀑布、連珠池、清溪樂園等等,其中不論奇岩、 ... 於 www.travelking.com.tw -

#50.草嶺風景區

草嶺 風景區簡介草嶺位於雲林縣古坑鄉,聞名全台的十景包括蓬萊瀑布、斷崖春秋、峭壁雄風(小桂林)、水濂洞、青蛙石、奇妙洞、斷魂谷、同心瀑布、連珠池、清溪樂園等等, ... 於 map.hotel.com.tw -

#51.草嶺風景區地圖– 國家風景區 - Levelst

【雲林草嶺線】雲林古坑山間小旅行~草嶺風景區~石壁遊龍湖步… 草嶺地質風景區地點,雲林縣古坑鄉草嶺村交通方式, 1, 國道一號,於斗南交流道下→斗南→158乙縣道→3號省 ... 於 www.levelstthve.co -

#52.古坑鄉經典步道系統(草嶺篇) | 蘋果健康咬一口

雲林 縣古坑鄉地圖- 古坑鄉經典步道系統(草嶺篇).※草嶺篇路線KML檔陸續上架中,敬請期待。※如需要摺頁電子檔,請直接於圖片上滑鼠按右鍵另存圖片。2018-02-13 ... 於 1applehealth.com -

#53.臺灣鄉鎮區八景系列18---雲林古坑草嶺十景

草嶺 舊名番坪坑,位於雲林古坑鄉的東邊山,臨嘉義、南投、雲林三縣之間。居阿里山、溪頭、瑞里等遊樂的中樞位置,以奇特的地形、危岩和幽靜溪谷等景觀 ... 於 weng3309.pixnet.net -

#54.雲林 台灣好行雲林草嶺線產品內容- colatour 可樂票券

雲林草嶺 線主要站點為荷苞山桐花公園步道、草嶺風景區、石壁風景區等,是爬山健行最佳路線,搭配2020脊梁山脈年,邀請大家來雲林登山。 【台灣好行-雲林草嶺線】 於 www.colatour.com.tw -

#55.奇山妙水美拍地景!草嶺十景夢幻山林秘境

地處板塊地震帶的台灣,坐擁豐富的大自然景觀,除了知名的太魯閣外,位在雲林古坑的草嶺風景區也隱藏著眾多的奇觀遺址。草嶺有聞名全台的十景, ... 於 tw.yahoo.com -

#56.雲林縣玩樂地圖- Google My Maps

斗南鎮.大埤鄉.虎尾鎮.土庫鎮.褒忠鄉.東勢鄉.台西鄉.崙背鄉.麥寮鄉.斗六市.林內鄉.古坑鄉.莿桐鄉.西螺鎮.二崙鄉.北港鎮.水林鄉.口湖鄉.四湖鄉.元長鄉美食或玩樂, ... 於 maps.google.com -

#57.雲林縣古坑鄉草嶺6號 - 找找3+3郵遞區號

地址, 雲林縣古坑鄉草嶺6號. 郵遞區號, 646. 3+3郵遞區號, 646009. 3+2郵遞區號, 64649. 地址英文翻譯, No. 6, Caoling, Gukeng Township, Yunlin County 646009, ... 於 twzipcode.com -

#58.【草嶺觀光導覽地圖】草嶺觀光導覽圖-古坑鄉公所+1

雲林 縣古坑鄉地區有哪些不分科診所呢?雲林縣古坑鄉在地的不分科所有列表與看診時間等完整資訊。 於 tag.todohealth.com -

#59.雲林草嶺風景區步道一日遊:峭壁雄風、水濂洞瀑布、青蛙石

草嶺 風景區位於嘉義縣梅山鄉、南投縣竹山鎮與雲林縣古坑鄉三處交界, ... 被更新在導覽地圖上,綱路上資料也不多,我們很幸運應該算是先驅的團體了。 於 blog.xuite.net -

#60.草嶺- 背包地圖

2020.10.23【雲林古坑】搭台灣好行「雲林草嶺線」去登石壁山(小百岳No.55). 2個回覆· 雲林. 07:10 斗六後火車站(武昌路) 站牌701 台灣好行雲林草嶺線(斗六-荷苞村-草嶺). 於 www.backpackers.com.tw -

#61.雲林草嶺美人谷賞櫻花攻略 - 黑崎時代

走的路線參考古坑鄉公所的官方資料「古坑鄉經典步道系統草嶺篇」,地圖是我實際上走過的模擬圖,畫的可能有點不準請大家多多包涵,畢竟Google Map 上連路 ... 於 kurosaki.tw -

#62.雲林古坑草嶺觀光小旅行·峭壁雄風·清溪步道·水濂洞·雲林嵐山竹林

雲林 古坑草嶺,這次旅咖跟著雲林在地業者來到了雲林古坑草嶺,來一趟深度旅行,走過這趟後覺得雲林縣政府真的很用心在經營觀光這一個部分,你有來過雲林 ... 於 blog.xinmedia.com -

#63.雲林古坑|草嶺石壁兩天一夜這樣玩,感受最美雲林山林!

雲林 古坑草嶺石壁跟著我們醬玩!期待已久的雲嶺之丘、萬年峽谷、五元二角的美番聖地,終於要來去見您的廬山真面目。周末假期和一群麻吉規劃草嶺石壁 ... 於 travel.yam.com -

#64.雲林草嶺石壁一日遊》探索雲林的後花園草嶺渾然天成的自然 ...

水濂洞步道(水濂洞瀑布)<地圖放大...> 如果從峭壁雄風下來的話,下方步道就是水濂洞步道,最後可通往水濂洞瀑布,步行也 ... 於 car0126.pixnet.net -

#65.雲林古坑 草嶺風景區的【萬年峽谷】猶如美國大峽谷迷你版。

萬年峽谷隱匿在雲林草嶺風景區位於外湖深林溪谷中,沒被特別報導出來的話,還真不知這裡有如此特殊的奇觀美景呢!現在就跟著我的攝影眼Let's go~ 對於雲林的萬年峽谷 ... 於 keavyi7tao.pixnet.net -

#66.台灣| 雲嶺之丘介紹、交通地圖、周遭景點、住宿、必買票券總 ...

台灣| 雲嶺之丘介紹、交通地圖、周遭景點、住宿、必買票券總整理|東南旅遊 · 標籤; #遠眺絕景 · 地址; 557台灣雲林縣古坑鄉草嶺村 · 開放時間; 星期一: 24 小時營業星期二: ... 於 www.settour.com.tw -

#67.[旅圖]雲林草嶺-草嶺十景必遊,峭壁雄風&蓬萊瀑布!

小天梯旁的地圖,地圖上所示,爬完小天梯走一段步道(挑筍步道)後可接峭壁雄風,峭壁雄風過去即是水濂洞步道與幽情谷步道,因為知情水濂洞步道青蛙石一段 ... 於 nasaspace1.pixnet.net -

#68.雲林草嶺風景區步道一日遊:峭壁雄風、水濂洞瀑布、青蛙石

草嶺 風景區位於嘉義縣梅山鄉、南投縣竹山鎮與雲林縣古坑鄉三處交界, ... 一次走完無須行車各點,新步道長約2公里似乎還未被更新在導覽地圖上,綱路上 . 於 diningtagtw.com -

#69.奮起湖大凍山步道 - 台灣山林悠遊網

奮起湖大凍山山頂擁有近2千公尺的觀景亭,在天氣晴朗時視野寬廣,能遠眺阿里山、玉山、曾文水庫、草嶺等嘉義縣四周的風景名勝,更可以觀日出、雲海及晚霞。 繼續閱讀. 於 recreation.forest.gov.tw -

#70.交通位置 - 草嶺生態地質國民小學

學校地址:雲林縣古坑鄉草嶺村56-8號. 北下:沿國道3號前往竹山鎮的南雲交流道聯絡道。從國道3號出口下交流道. 走鯉南路、149乙縣道和149甲縣道前往目的地. 於 tles.ylc.edu.tw -

#71.雲林草嶺萬年峽谷之神鬼切工

草嶺 橫跨嘉義梅山、南投竹山、雲林古坑三個行政區,海拔跨度範圍可達450~1750公尺之間,地型略成盆地狀,境內環山相擁、深壑經流,是雲林縣少數擁有特殊 ... 於 bimeci.pixnet.net -

#72.101.04.15-雲林-探訪草嶺十景 - 吃喝玩樂的開心小站

101.04.15-雲林-探訪草嶺十景 ... 水濂洞、青蛙石、奇妙洞、斷魂谷、同心瀑布、連珠池、清溪樂園。 ... 我們先往老街的方向走去, 看到右下這個警察局,心想要 ... 於 tina890908.pixnet.net -

#73.草嶺山莊(Tsaoling Villa) | 雲林縣住宿推薦- Agoda

56, Caoling, 古坑鄉, 雲林縣, 台灣, 646 - 查看地圖&週邊景點 ... 您所選的日期真搶手每10分鐘就有雲林縣人在Agoda上訂房 ... 草嶺山莊的入住和退房時間是幾點? 於 www.agoda.com -

#74.地理位置| 台灣地質公園網絡

草嶺村位於雲林縣古坑鄉東南隅的山區,為雲林縣地勢最高的村落,東與嘉義 ... 草嶺(本庄)為草嶺村內最主要之聚落,因過去遍佈叢生原始之草木而得名, ... 於 140.112.64.54 -

#75.草嶺地質公園| 台灣旅遊景點行程 - 玩樂地圖

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您草嶺地質公園的景點介紹,與草嶺地質公園周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊,還有最熱門的雲林 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#76.高雄開車到雲林草嶺如何走 - 爭龍傳Online

高雄開車到雲林草嶺如何走?下交流道後..到草嶺風景區的小路名稱能否一一列出來呢?還有下列景點...能否順路的去呢?幫忙安排一下!謝謝!!虎尾糖廠.草嶺風景區. 於 toye44409.pixnet.net -

#77.古坑草嶺郵局(雲林10支)

古坑草嶺郵局(雲林10支) ; 地址, 雲林縣古坑鄉草嶺村37-29號 ; 古坑草嶺郵局電子地圖 ... 於 www.post.gov.tw -

#78.雲嶺之丘五元兩角小天梯情人橋咖啡茶園秘境美食住宿行程攻略

雲林 秘境攻略!這次參加2020台灣咖啡節除了享受雲林古坑咖啡節,逛夜間咖啡市集之外還走訪了雲林超夯的雲嶺之丘、媲美日本嵐山的五元兩角竹林秘境、 ... 於 sunnylife.tw -

#79.雲林古坑草嶺景點|雲嶺之丘天空之城 - 王子與公主的窩

位於雲林古坑草嶺的雲嶺之丘是在雲林縣、南投縣、嘉義縣的三縣交界的地方,裡面還有展示朱銘的雕塑作品,附近還有茶園,視野廣闊。 ▽草嶺觀光地圖, ... 於 twobaby.tw -

#80.草嶺風景區交通捷運|停車場|開放時間|地圖地址 - 台灣景點

地址, 草嶺風景區詳細地址: 雲林縣古坑鄉草嶺村 (查看地圖). 營業開放時間, 暫未提供. 交通站點, 附近的公共交通設施有哪些? 公車站:草嶺公園(直線 ... 於 jingdianwa.com -

#81.【雲林景點】玩就對了!精選20個雲林人氣景點、IG打卡 - Mimi韓

最近發現雲林好玩景點還不少,這篇就幫大家整理雲林景點地圖,除了劍湖山世界 ... 【租車】格上租車:雲林嘉義台南自駕遊 · 【交通】雲林草嶺線二日遊 ... 於 mimihan.tw -

#82.雲林「最美土地公廟」!草嶺公路新秘境浪漫粉紫色麝香木滿開

春天是百花盛開的季節,追完最近很夯的黃花風鈴木、火紅木棉花、豔紅九重葛後,緊接著登場的除了浪漫的紫藤花外,近期草嶺公路上有一座粉紫色的麝香木 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#83.雲林 古坑,草嶺風景區的【萬年峽谷】猶如美國大峽谷迷你版。

萬年峽谷隱匿在雲林草嶺風景區位於外湖深林溪谷中,沒被特別報導出來的話,還真不知這裡有如此特殊的奇觀美景呢!現在就跟著我的攝影眼Let'sgo~對於 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#85.雲林縣古坑鄉公所(草嶺村辦公處),地方村里 - LIFEGO便民網

雲林 縣古坑鄉公所(草嶺村辦公處),電話:05-5831-085,地址:雲林縣古坑鄉草嶺40號之2,雲林縣古坑鄉公所(草嶺村辦公處)的簡介,雲林縣古坑鄉公所(草嶺村辦公處)的聯絡方式, ... 於 ez.lifego.tw -

#86.上萬棵粉嫩櫻花開滿山頭!雲林草嶺櫻花季1

賞櫻季節到來,雲林縣政府宣佈,「2022雲林草嶺櫻花季」將於1月29日正式登場,花期約可持續至3月初為止,上萬棵櫻花目前已經慢慢盛開,邀請旅客趁著連 ... 於 travel.ettoday.net -

#87.雲林古坑山間小旅行! 草嶺風景區「石壁遊龍步道+石壁仙谷」

雲林 古坑山間小旅行! ... 台灣好行公車雲林草嶺線的終點是東碧山莊 ... 沿著步道來到茶園的岔路口,看著手上的導航地圖,應該是石壁社區的方向,步道 ... 於 udn.com -

#88.草嶺風景區> 雲林縣 - 交通部觀光局

草嶺 的舊名番坪坑,位於雲林縣古坑鄉的東邊山區,居阿里山、溪頭與瑞里等風景區之中樞,地形略呈盆地狀,溪流綿延其間,呈現各具風格的天然景色。 於 www.taiwan.net.tw -

#89.雲林縣地圖路線的推薦與評價, 網紅們這樣回答

雲林 縣地圖路線在雲林古坑就是要醬玩~懶人包跟著走準沒錯,附一日遊行程交通. ... 雲林縣· Y01斗六古坑線· Y02北港虎尾線· 701雲林草嶺線(周三~周日運行) . 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#90.【2021雲林旅遊懶人包】人氣景點・美食・行程攻略總整理

台灣雲林|台灣好行|雲林草嶺線二日遊車票(含雲林住宿). TWD 1,700. TOP5. 雲林包車一日接送|古坑綠色隧道&宜梧滯洪池&西螺大橋&斗六夜市|任選時數&景點. 於 m.kkday.com -

#91.雲林石壁:雲嶺之丘。海拔1630公尺草嶺觀景台 - Nana愛旅行 ...

隨著149甲縣道蜿蜒上山,持續開往石壁大飯店方向前進,抵達後會有個雲嶺之丘的地圖可參考,依造貼心民宿主人繪畫地圖繼續攻頂,路途雖然蜿蜒又遙遠,但也 ... 於 nanai.tw -

#92.達美樂就是好吃| 披薩外帶外送服務DOMINO'S PIZZA

... 設備維護,2/16將提早17:00打烊,造成您的不便,敬請見諒! 2022-02-10. 歡聚套餐盡在達美樂. 快速訂餐 · 412-5252. 關於達美樂. 品牌介紹 · 聯絡我們 · 網站地圖. 於 www.dominos.com.tw -

#93.雲林草嶺O型走,當一天齊天大聖|小天梯&峭壁雄風&水濂洞 ...

雲林 古坑的草嶺風景區內可見大自然鬼斧神工、讓人驚嘆連連的地型之美。 我們這天和兒子同學相約出遊,要在草嶺走一段齊天大聖修行之道,採O型方式走 ... 於 intuitor.pixnet.net -

#94.【雲林古坑】草嶺石壁風景區懶人包一路景點旅遊攻略 - 天生寶 ...

草嶺 石壁風景區懶人包石壁社區犁寮園區、雲嶺之丘、炭窯遺址、高空木棧道、木馬古道、九芎神木、百坡石步道、小桂林、蓬來瀑布步道、石壁仙谷步道、連 ... 於 fbuon.com -

#95.古坑|雲嘉迷蹤記(一):雲220

第一次來草嶺的時候就對纏在山上的某條隧道印象深刻,回家後查地圖發現是通往石壁的道路,地圖上還畫著可以連通到投54梯仔嶺林道,所以當時便一直想要 ... 於 rdwrertaiwan.blogspot.com -

#96.草嶺山旅行-草嶺地質公園親子旅遊趣,雲嶺之丘茶園好風光

草嶺. 舊稱為番坪坑,位於雲林縣古坑鄉東南隅的山區,為雲林縣地勢最高的 ... 的這方,有一個觀光導覽地圖,沿著指標走,就會到達雲嶺之丘觀景平台。 於 bonnie8630.com -

#97.台灣省雲林縣古坑鄉、村地圖瀏覽 - 相約久久旅遊網

2022古坑鄉衛星地圖高清版,台灣省雲林縣古坑鄉衛星地圖瀏覽,古坑鄉衛星地圖-台灣省雲林 ... 現以開發的風景區有草嶺華山風景區劍湖山世界九芎神木福祿壽酒廠荷蘭井。 於 zh.meet99.com