長江出海口的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李航寫的 在南極的500天 可以從中找到所需的評價。

另外網站【上海|攻略】搭地鐵去看長江! - 大衛營也說明:從寶楊路站到長江出海口的碼頭不遠,而且幫主這麼安排是經過設計思考的,走出1號出口,門口就有公車直達! 寶楊路站真的好遠,從市區過來花了一個小時才到 ...

國立屏東科技大學 野生動物保育研究所 孫元勳所指導 許家銘的 芳苑地區灰斑鴴(Pluvialis squatarola)度冬的時空分布與遷徙路徑 (2019),提出長江出海口關鍵因素是什麼,來自於時空分佈、灰斑鴴、衛星追蹤、中繼站、遷徙路徑。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 環境生物與漁業科學學系 李明安所指導 王怡甄的 夏季東海南部陸棚七星底燈魚仔稚魚之時空間分布特性 (2017),提出因為有 東海南部陸棚、七星底燈魚、泛加成模式、棲地適合度、穩定同位素的重點而找出了 長江出海口的解答。

最後網站長江集裝箱運輸新出海口預計明年底開港_財經頻道_新浪網-北美則補充:大潮奔涌逐浪高心向東海天地闊-——2018年“ 【拍案驚奇】長江洪浪上海安全?國安法先抓誰接下來雨水還不會少,而長江水壩繼續洩洪,這些因素都會讓這個長江出海口城市, ...

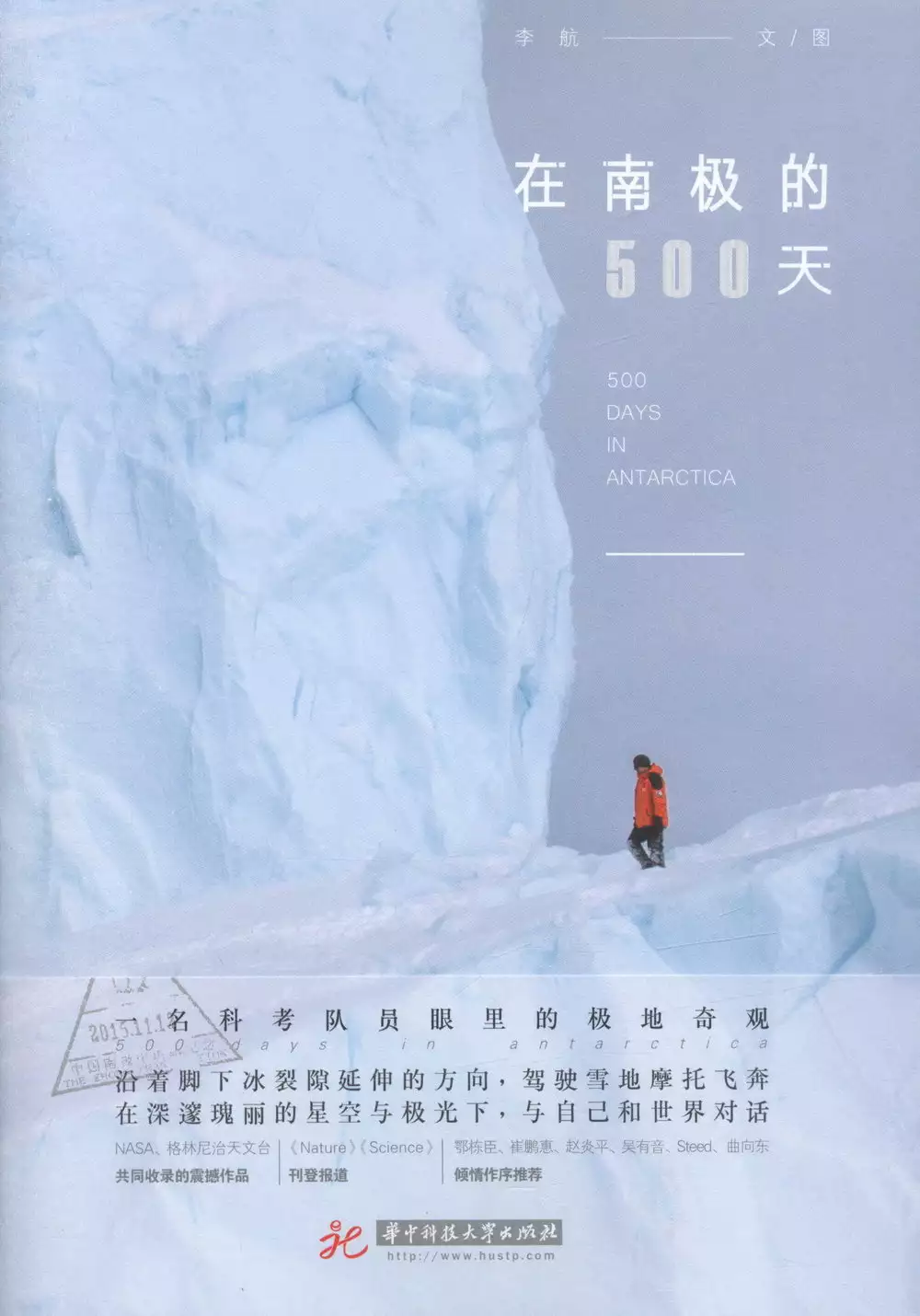

在南極的500天

為了解決長江出海口 的問題,作者李航 這樣論述:

南極有多遠?10000海里,航行30天。地球最南端,千里冰封的世界盡頭,擁有極晝和極夜,冰川和苔原。遼闊,嚴寒,神秘,是我們不為所知的另一天地。於是,我們渴望了解,渴望知曉它的迥乎不同,它的妙處。 作者李航是一名南極科考隊員,曾經參加我國第31次和第32次南極科學考察,不間斷地在南極駐守近500天。從長江出海口到南極大陸邊緣,從珍貴的夏天到漫長的冬日,從拉斯曼丘陵上空的極光到達爾克冰川附近的生靈。是什麼支撐他們在與世隔絕的環境中工作和生活?為什麼科考隊員要冒著生命危險在海冰上採集數據?這些震撼的現象,有趣的際遇,難忘的人事,悉數呈現在本書中。 他說:「我跋涉在廣袤無垠的冰原上,站在

深邃絢爛的星空和極光下,自然的力量一次次震撼著我的心靈,讓我完全沒有招架的能力。毫無疑問,是南極塑造了現在的我。」是南極塑造了現在的李航。 李航, 90后,大地測量學博士。曾於2014-2016年參加了我國第31和32次南極科學考察,在南極中山科考站不間斷駐守了近500天,期間主要負責我國北斗衛星南極地面觀測站的運行和維護等。 他的南極攝影作品曾刊登於國際權威學術期刊《Nature》和《Science》雜誌,並多次被美國宇航局採用,還曾在倫敦皇家格林尼治天文台展出。此外,還曾獲得首屆全國延時攝影大賽金獎,並在《中國國家地理》、《中國國家天文》等雜誌上發表專題文章。

芳苑地區灰斑鴴(Pluvialis squatarola)度冬的時空分布與遷徙路徑

為了解決長江出海口 的問題,作者許家銘 這樣論述:

遷徙水鳥因為人為活動及人造建物的干擾,使族群量大幅下降,已是全球性重要的保育議題。近十年來,各國沿岸利用填海造陸的方式在濕地潮間帶上建造許多人工建物,使遷徙水鳥的棲息地大範圍消失,造成許多水鳥族群數量呈現指數形下降。臺灣位處於東亞澳遷徙線上的中樞點,西部沿海近幾年也因為工業區的開發,濕地潮間帶面積逐漸地縮小,而如果想要提出有效的棲地經營策略來保留僅存的水鳥棲息地,瞭解水鳥度冬期間的活動範圍及棲地利用情形是迫切需要的。因此本實驗針對由臺灣新年數鳥嘉年華中提出族群數量呈現下降的中型水鳥灰斑鴴來進行研究,自2019年1月至2020年2月間繫放13隻灰斑鴴(Pluvialis squatarola)

進行衛星追蹤來了解度冬個體的時空分布、棲地利用及春季飛離臺灣前往繁殖地時的遷徙路徑、中繼站和最終的繁殖地點。追蹤的13隻灰斑鴴平均度冬活動範圍 88.26±52.05 km2 (19.34-137.11 km2),主要利用棲地是潮間帶,其次為魚塭及高灘地。比較度冬灰斑鴴各月份間棲地利用的情形,分析結果有顯著差異。探討9隻度冬灰斑鴴在不同水位下的棲地利用,結果顯示在不同潮水高度下,僅有1隻亞成鳥的棲地利用有顯著差異。6隻灰斑鴴在3月底到五月初時飛離臺灣,3隻停留在長江出海口三角洲,1隻飛往中國大連,其餘2隻則是直接飛往南韓沿岸停留休息。於休息地補充能量後,有4隻往北飛抵達俄羅斯,但最後只有2隻個

體成功追蹤至繁殖地。6隻遷徙個體平均遷徙距離為4217.7 km,整體平均速度為191 km / day,移動日平均速度為1137.4 km /day。繁殖地分別是俄羅斯薩哈阿爾萊霍夫斯基區及俄羅斯楚科奇自治區弗蘭格爾島。

夏季東海南部陸棚七星底燈魚仔稚魚之時空間分布特性

為了解決長江出海口 的問題,作者王怡甄 這樣論述:

本研究於2006-2017年夏季期間,利用海洋研究船一號及五號於東海南部陸棚水域進行9個航次之七星底燈魚樣本採集與水文環境探測,以及於台灣東北部之宜蘭灣水域採集七星底燈魚樣本,藉以了解東海南部陸棚水域夏季之水文環境變化、不同成長階段的七星底燈魚在東海南部陸棚水域的時空間分布特性與非生物因子間的關聯性。此外,亦以碳及氮穩定同位素與胃內容物觀察分析來探討七星底燈魚在不同成長階段及不同水域的食性差異及其營養位階,並根據胃內容物之分析來探究該魚種的分布與生物因子間的關聯性,最後再利用泛加成模式及棲地適合度指數建構出七星底燈魚在不同成長階段之最適棲地環境與分布位置。由水文資料顯示,夏季東海南部陸棚水域

會受到黑潮水、台灣海峽暖水、黃海水、東海水及長江等沿岸河川淡水的混合影響,其水溫、鹽度、葉綠素濃度及浮游動物之生物量等各環境因子之分布情況亦隨年別改變而不同。本研究共採集6,690尾七星底燈魚,密度範圍在0.88-2488.19 ind./1000m3之間,以脊索末端上曲中之階段的仔魚採集密度最高。由泛加成模式及棲地適合度指數結果表示,七星底燈魚的密度與分布會受到水溫、鹽度、葉綠素濃度及浮游動物之生物量的影響;隨著成長,其分布位置會由台灣北部及陸棚中部水域逐漸往長江出海口南面及沿岸水域移動的情況,而棲息環境則是逐漸偏向低溫、低鹽及高浮游動物之生物量的水域。在東海南部陸棚水域及宜蘭灣水域的七星底

燈魚之胃內容物組成中,皆以哲水蚤為最重要的餌料生物,且兩水域的胃內容物種類組成無顯著差異,但在攝食的餌料生物數量上則有顯著差異,其原因可能與兩個水域之樣本體型大小或不同成長階段有關。以七星底燈魚的胃內容物種類及比例組成與對應水域的結果來看,其分布與小於七星底燈魚體型之浮游動物密度高的水域相關,顯示對於餌料生物仍具有選擇性。又,東海南部陸棚水域之七星底燈魚營養位階在3.2-3.8之間,而宜蘭灣水域之七星底燈魚營養位階則在3.7-3.9之間,且不同成長階段的營養位階亦有不同,顯示隨著七星底燈魚的成長,其攝食能力亦增加,且營養位階同樣會隨著成長而提高。

長江出海口的網路口碑排行榜

-

#1.黃河與長江兩者源頭相同

長江. 黃河. 兩者比較. 7. 700多條大小支流:. 大渡河、岷江、嘉陵江、烏江、湘江、漢江等. 白河、黑河、湟水等. 支流. 東海(江蘇). 渤海(山東). 出海口. 於 www.alumni.eduhk.hk -

#2.記住鄉愁國際版第二季第2集 - myVideo

在安徽,他採摘太平猴魁茶,向茶農學習殺青技術;在湖州,他嘗試親手製作徽墨和湖筆,並獲得向鑄劍大師取經的機會;最後一站,他來到長江出海口——上海,這裡也是他母親 ... 於 www.myvideo.net.tw -

#3.【上海|攻略】搭地鐵去看長江! - 大衛營

從寶楊路站到長江出海口的碼頭不遠,而且幫主這麼安排是經過設計思考的,走出1號出口,門口就有公車直達! 寶楊路站真的好遠,從市區過來花了一個小時才到 ... 於 www.davidwin.net -

#4.長江集裝箱運輸新出海口預計明年底開港_財經頻道_新浪網-北美

大潮奔涌逐浪高心向東海天地闊-——2018年“ 【拍案驚奇】長江洪浪上海安全?國安法先抓誰接下來雨水還不會少,而長江水壩繼續洩洪,這些因素都會讓這個長江出海口城市, ... 於 www.bhodgsnrva.co -

#5.陳橋兵變: 柏楊版通鑑紀事本末38 - 第 9281 頁 - Google 圖書結果

聽說南唐(首都金陵府)戰艦幾百艘集結在東沛洲(江蘇省啟東市,十世紀時尚是長江出海口北邊的沙洲。沛,音ba 【布1),打算切斷後周(首都開封 ... 於 books.google.com.tw -

#6.上海位于哪个入海口_上海到底位于长江入海口还是出海口

入海口入海口:是河流最终入海的地方长江三角洲之所以是入海口是因为,长江是在那入的大海,是自然的现象。而出海口主要是指交通的,这2个没有矛盾的追问:那么, ... 於 www.3rxing.org -

#7.衝突再升高!美艦現長江出海口對陸施壓明顯 - 中天快點TV

美國加大對中國施壓,美軍一艘導彈驅逐艦傳從日本出發後直接前往東海,並於4月3日出現在了中國東海長江口附近海域。 據北京智庫「南海戰略態勢感知」 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#8.一公里花近5亿元,广西大手笔修运河是为了啥? - 时代周报

唯有北海、钦州、防城港三个沿海城市,能流向广西的出海口——北部湾。 ... 按照传统运输,西南地区的煤炭、有色金属以及工业产品等大宗物资主要通过长江水道东出上海。 於 www.time-weekly.com -

#9.天涯不問—水陸交通古地圖 - 國立故宮博物院

除陸路外,水路交通利用天然水道,成本低,效率更高,中國第一大河─長江,自古 ... 主要水路交通動脈的事實,而〈長江圖〉則以繪者之航行經驗,詳細繪註長江出海口至 ... 於 theme.npm.edu.tw -

#10.為什麼長江入海口有上海這樣的大城市而黃河入海口卻沒有?

所以黃河入海口沒有大城市. 長江來水量充沛. 是黃河的數十倍. 即使沽水期. 水量依然充足. 為水上運輸創造了絕佳條件. 長江邊有著眾多城市. 出海口的 ... 於 bearask.com -

#11.寒潮來襲大陸三分之二地區將低至零度 - 聯合新聞網

11月20日至23日,冬天第三輪寒潮將影響大陸安徽、江蘇、江西等20多個省分,預計23日早晨,0℃線將抵達長江中下游一帶... 於 udn.com -

#12.越來越近!美軍驅逐艦出現在東海長江出海口附近海域

美軍驅逐艦出現在東海長江出海口附近海域. (DDG-89“馬斯廷”號驅逐艦). 美國海軍驅逐艦經過長江口附近海域這件事本質上涉及幾個方面:第一,美軍軍艦 ... 於 www.gushiciku.cn -

#13.長江集裝箱運輸新出海口預計明年底開港 - 新浪新聞

原標題:長江集裝箱運輸新出海口預計明年底開港來源:新華網新華社南京6月29日電(記者楊丁淼)江蘇省南通市所轄的啟東市呂四港,29日上午打下了首根鋼 ... 於 news.sina.com.tw -

#14.长江入海口的城市为何十分繁荣,黄河却没有大城市 - 手机搜狐网

长江 和黄河虽然都被定义为母亲河,但在文化历史上,黄河最早孕育文明,因此黄河被称为母亲河,不过在发展当中,光从入海口的聚集地发展状况来看, ... 於 www.sohu.com -

#15.JWG 日本水生态协会

是中国的直辖市之一,地处中国第一大河「长江」入海口南岸,包括作为河口岛的崇明岛,长兴岛等,北部与江苏省相接,西南部与浙江省相接,东向东海。市区是在长江支流的 ... 於 ngojwg.org -

#16.長江出海口

中國長江流域及華南豪雨不斷,防洪壓力上升。官方監測顯示,長江從洞庭湖口的湖北監利到出海口的上海,沿岸水位全部超過警戒線。而6月以來的. 長江出海口是東海還是 ... 於 www.basemenions.co -

#17.長江

長度世界第三、亞洲第一;源頭和出海口的總落差為全球首位 ... 沱沱河從格拉丹東冰川末端至當曲河口,全長375公里,是長江上游最長的一條河流。 長江自沱沱河開始,經 ... 於 ihouse.hkedcity.net -

#18.航拍长江出海口-西瓜视频搜索

西瓜视频搜索为您提供又新又全的航拍长江出海口相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看航拍长江出海口就上西瓜 ... 於 so.ixigua.com -

#19.長江入海口在哪個城市 - 每日頭條

長江 發源於青藏高原,由西向東流,流經青海、西藏、雲南、四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽、江蘇及上海等11省(直轄市、自治區),最後進入東海;支流 ... 於 kknews.cc -

#20.黄河入海口只是一个小镇,长江入海口为什么是大都市呢?

在黄河流域孕育黄河文明,在长江流域孕育长江文明。 ... 这就是长江出海口的长江中下游平原,是我国最繁华经济区域之一的原因所在。 於 3g.163.com -

#21.入海口黃河長江 - 秀美範- 護膚步驟

1、長江入海口是長江在東海入海口的一段水域,從江蘇江陰鵝鼻嘴起,到入海口的雞骨礁為止,長約232公里。長江口平面呈喇叭形,窄口端江面寬度5.8 ... 於 xiumeifan.com -

#22.快看!王亚平从太空拍下了长江黄河!

... 有厉害的小伙伴认出了照片中的长江、黄河这张图拍摄的是黄河上游黄河 ... 该段这张图拍摄的是长江下游从江西湖口到长江入海口为长江下游段长江 ... 於 china.huanqiu.com -

#23.長江入海口大城市雲集,為何遼河入海口如此冷清原因很簡單!

如果一個城市正好卡在河流的下流,臨近出海口,那麼這個城市的發展機遇就會很大。在中國的大河出海口中,誕生了上海、天津和廣州等一系列繁華無比的大 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#24.长江的出海口是哪里 - 崇爱网

免责声明:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益, ... 於 www.camlya.com -

#25.長江第一灘評論 - Trip.com

長興島位於長江出海口,緊鄰東海,故稱之爲“長江第一灘” 海天相接,一眼望去讓人心胸開闊這裏遊人很少,在上海很難享受到這份安靜和舒適風景很棒空氣也特別好! 於 tc.trip.com -

#26.英國小伙352天成為徒步長江全程世界第一人- BBC News 中文

長江 是世界第三大河,亞洲第一長河,發源於青藏高原的唐古拉山脈的長江,一路橫貫中國十數省份,最後從上海匯入東海。長江也被稱為中華母親河,歷代 ... 於 www.bbc.com -

#27.长江每年有多少泥沙入海?位于入海口处的崇明岛面积还在变大 ...

第四段是长江的下游,即从江西湖口至出海口,全长930公里左右,是整个长江干流地势变化最为平缓、流速最为缓慢、河道平均宽度最大的一段。由于这段所在 ... 於 www.163.com -

#28.長江入海口東側百海里響警報,美軍導彈驅逐艦突然出現

長江 入海口東側百海里響警報,美軍導彈驅逐艦突然出現,曾被054A多次警告驅 ... 出現了中國大陸長江入海口東側北海里範圍之內,這也讓中國大陸東海再 ... 於 www.jasve.com -

#29.豪雨持續長江洞庭湖口以下水位全面超出警戒線- 新聞 - Rti 中央 ...

中國長江流域及華南豪雨不斷,防洪壓力上升。官方監測顯示,長江從洞庭湖口的湖北監利到出海口的上海,沿岸水位全部超過警戒線。而6月以來的雨量, ... 於 www.rti.org.tw -

#30.为何长江入海口有大城市,黄河入海口却没有呢?原因一看就 ...

直到1855年的时候,黄河才再次向北改道,从山东到西北流入大海,本来的入海口在苏北了,但是南河总督也看不到黄河,从此治理黄河的出海口,也被推到了山东 ... 於 new.qq.com -

#31.為什麼黃河入海口會出現黃河三角洲而長江入海口 ... - 迪克知識網

黃河從1855年在蘭考銅瓦廂決口北徒,由原來注入黃海改注入渤海,經過百年來的滄海變化,才塑造出這個近代三角洲。 2樓:月琛·舞樺. 好問題,可能和土質、 ... 於 www.diklearn.com -

#32.水与水工程文化(中华水文化专题丛书) - Google 圖書結果

珠江夜景海岸线长短和出海口的多少是衡量河流文化的开放性的重要标志,与黄河、长江不同,黄河只有一个出海口,长江有两个出海口,珠江是江海一体的,有8个出海口, ... 於 books.google.com.tw -

#33.求詳解A) 這座城市鄰近長江出海口,清末開港通商以- Clearnote

從鄰近長江出海口跟租界區可知道在描述的是上海故選(B)乙. 於 www.clearnotebooks.com -

#34.中外水文化比较(中华水文化专题丛书) - Google 圖書結果

海岸线长短和出海口的多少是衡量河流文化开放性的重要标志,与黄河、长江不同,黄河只有一个出海口,长江有两个出海口,珠江是江海一体的,有八个出海口,还有许多小的出海口 ... 於 books.google.com.tw -

#35.長江出海口

洛杉矶华人资讯网How视频 544K subscribers. Subscribe. MR. ANDY愛迪先生/ 270K subscribers. Subscribe. 我是柳傑克 95.9K subscribers. Subscribe. 於 www.youtube.com -

#36.THE COLLECTION OF MY GEOLOGICAL TRAVELS

长江出海口 的三角洲一带,盛产中华绒螯蟹,当地人称崇明毛蟹,崇明人可以将这种毛蟹作出各种美味佳肴逗人的崇明方言:听崇明人说话也觉得趣味无穷。崇明方言也是长江三角洲 ... 於 books.google.com.tw -

#37.相关负责人就长江、黄河纪要暨黄河流域典型案例答记者问

习近平总书记多次亲赴长江、黄河流域考察,对加强大江大河生态保护和系统 ... 夺取了波罗的海的出海口( )A. 瑞士B. 瑞典C. 捷克斯洛伐克D. 法国6. 於 sunnews.site -

#38.首届文旅博览会可手机预约扫码观展

观众互动产品展厅呈现中国秀丽山河动态奔涌的超感视觉,寓意长江黄河张开双臂、怀抱万象山河,以泱泱大国的大美气度迎接八方宾客。 作为东道主,“极目楚天 ... 於 www.wuhan.gov.cn -

#39.如皋位處長江出海口陸科技百強 - 天天要聞

如皋地理位置優越,位處長江出海口北岸,是大陸首批對外開放的沿海城市,剛好處在東部沿海大通道和長江黃金水道的「T」型交匯處,被譽爲「陸海江黃金交匯點,滬蘇通 ... 於 www.bg3.co -

#40.橫沙島長江出海口的一個沖積島嶼可以騎著單車環島非常適合一 ...

Changxing Island and Hengsha Island Wetland، شنغهاي صورة: 橫沙島 長江出海口 的一個沖積島嶼可以騎著單車環島非常適合一日遊喔~ – يمكنك الاطلاع على مقاطع فيديو ... 於 www.tripadvisor.com.eg -

#41.長江

測出長江長度6211.31公里(大約長6200KM)。 其課題小組利用近40幅覆蓋長江幹流的 ... 宜賓岷江口至長江入海口,約2800餘公里,通稱長江,其中宜賓至湖北省宜昌間稱“川江”. 於 www.teacher.aedocenter.com -

#42.長江的入海口在哪裡? - 雅瑪知識

這裡寅時(早晨五時)即可見到日出,比他地約早一小時而得名"寅陽"。 站在圓陀角,浩瀚長江由此入海,東海和黃海也在此分界,三水交匯,蔚為壯觀,加 ... 於 www.yamab2b.com -

#43.长江入海口为何有大城市汇集,而黄河入海口却没有呢?

实际上,长江不只是在入海口位置大城市多,整个长江干流从四川开始,两岸大城市都比比 ... 由此,上海成为了长江流域的货物出海口和积散中心,成为了我国最大的城市。 於 wukong.toutiao.com -

#44.為什么長江的出海口上海是大陸經濟中心 - 今日熱點

根本不一個級別。 長江是當前世界航運價值最大的河流,沒有之一。 長江水量世界第三,長度世界第三,經濟人口世界第. 於 www.youmelive.com -

#45.淮河沒有出海口,它的水最終注入了哪裡? | 天天要聞

作者:我方團隊張嶔作為中國古代與黃河長江齊名的「四瀆」之一,淮河在中國古代史上,意義堪稱重量級。放在一些「天下分分合合」的年月,還常被拿來劃 ... 於 daydaynews.cc -

#46.如果給長江增加一個出海口,利用太湖可以解決長江水患嗎?

相信在下游兩個出海口的配合下,整個長江中下游的河床,基本上就會完全空置出來(直到保證基本的通航即可),然後靜等汛期的到來。 同時在上游的洞庭湖也可以採取同樣的操作 ... 於 chinahot.org -

#47.長江到底流經多少個省? - 壹讀

長江 ,中華民族的母親河之一,它從海拔6621米的各拉丹冬雪峰下發源, ... 揚子江(長江下游南京以下江面),從崇明島以東進入東海——從源頭至入海口, ... 於 read01.com -

#48.河海交汇!#黄河入海口鸳鸯锅奇... - @北京青年周刊的微博精选

黄河入海口鸳鸯锅奇景#有多壮观】山东东营,黄河在这里入海,海河交汇的那一刹, ... 长江流域的青铜文明# “命途坎坷”的四羊方尊现藏于国家博物馆的 ... 於 sg.weibo.com -

#49.决胜九江——心连心九江60·52·40项目建设始末 - 中国质量新闻网

位于万里长江中下游分界处南岸,江西省九江市彭泽县矶山工业园的河南心连 ... 心连心无法插脚;长江湖北宜昌至上海出海口一泻千里,但真正符合心连心 ... 於 www.cqn.com.cn -

#50.中國專家警告「長江三峽大壩根本無法防洪」:若潰堤大水直沖 ...

中國著名旅德水利專家王維洛示警,三峽大壩的防洪功能根本沒用,長江中下游居民應盡早準備救生裝備、擬定逃跑路線,一旦潰堤,洪水將一路沖到上海、出海口 ... 於 newtalk.tw -

#51.事业单位公共基础知识之政治知识:长江经济带_发展_战略

而长江下游的城市群本就属于水运航道条件最为优秀的地方,长江流至扬州、南通等入海口,水面宽度极宽,优势已经是尽数显现,现今就会更加抓住生态的 ... 於 www.sohu.com -

#52.长江出海口照片- 搜狗图片搜索

长江出海口 的夜晚. 出海口图片图片素材免费下载格式jpg 图片编号15170296 千图网. 这就是长江. 长江图剧照5. 当一回江阴老年团导游. 长江出海口砂石码头将迎来全新布局 ... 於 pic.sogou.com -

#53.長江口[長江流入東海河口] - 中文百科知識

長江口是長江在東海入海口的一段水域,從江蘇江陰鵝鼻嘴起,到入海口的雞骨礁為止 ... 的南側水道,18世紀中葉以後長江主泓道南移,自江蘇省太倉縣徐六涇以下至出海口 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#54.最高法相关负责人黄河流域典型案例答记者问

习近平总书记多次亲赴长江、黄河流域考察,对加强大江大河生态保护和系统 ... 前不久,习近平总书记到黄河入海口视察,发表了重要讲话,极大增强了 ... 於 huanbao.in-en.com -

#55.爲什麼淮河沒有出海口?看完這個你就知道了!

尤其「低調」的是,這樣一條「名河」,竟然沒有出海口,其水流經過洪澤湖後注入長江,經長江下游才可入海。比起與之「齊名」的黃河長江來,似乎很沒 ... 於 ppfocus.com -

#56.在黃河、長江出海口攔沙造島可行嗎? - 星期五問答

在黃河、長江出海口攔沙造島可行嗎? 文韜武略1499344462018-11-21 20:36:11. 長江口可把崇明島進一步拉長吹填擴大,可使上海延展到東海之中真正坐落 ... 於 friask.com -

#57.1. ()「上海地扼長江出海口,腹地廣大,是中國吞吐量最大的 ...

)「上海地扼長江出海口,腹地廣大,是中國吞吐量最大的港口。」這句話所要強調的意義為何? (A)上海港港闊水深 (B)上海港區面積遼闊 (C)上海的腹地包括整個長江流域 於 yamol.tw -

#58.长江入海口大城市云集,为何辽河入海口如此冷清?原因很简单

一个城市周围的地形和地貌对城市的发展上限影响很大,一般临河临海的城市容易形成大的港口,成为区域中心。如果一个城市正好卡在河流的下流,临近出 ... 於 www.360kuai.com -

#59.地理中國入海口

本資訊是關於中國地理,地理里「入海口」和「出海口」有什麼區別, ... 長江發源地:於西藏康區格拉丹東雪峰西南側的冰川, 藏語稱之為「 治曲」 ... 於 www.enggeo.org -

#60.長江口_百度百科

長江口,是指長江在東海入海口的一段水域,從江蘇江陰鵝鼻嘴起,到入海口的雞骨礁為止,長約232公里。長江口平面呈喇叭形,窄口端江面寬度5.8公里,寬口江面寬度90公里 ... 於 baike.baidu.hk -

#61.長江口(中國長江入海口河段)

長江口,是指長江在東海入海口的一段水域,從江蘇江陰鵝鼻嘴起,到入海口的雞骨礁 ... 的南側水道,18世紀中葉以後長江主泓道南移,自江蘇省太倉縣徐六涇以下至出海口 ... 於 www.newton.com.tw -

#62.長江開啟「十年禁捕」 洄游魚類仍在找希望 - 環境資訊中心

如果四年一度的世界自然保護聯盟(IUCN)大會沒有因為疫情推遲,中國長江白鱘功能性滅絕的事實很可能已在今年6月列入IUCN紅色名錄,成為又一個正式 ... 於 e-info.org.tw -

#63.長江出海口在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

長江 - 維基百科,自由的百科全書- Wikipedia金沙江以下,岷江口至長江入海口,長2884公里(荊江裁彎取直後,縮短航程80 ... 長江流域100E以東地區有37個站點,經整理 ... 於 astrologysvcs.com -

#64.為何如今的淮河沒有出海口? - 華文頭條

為何如今的淮河沒有出海口? 因為我們中國的河流體系一般都是淮河北方的黃河流域以及淮河南方的長江流域組成,現在淮河的具體情況相當於是處在長江和 ... 於 www.digfamily.com -

#65.母亲河为武汉塑形: 河湖纵横泱泱大城 - 荆楚网

母亲河为武汉塑形: 河湖纵横泱泱大城---长江从青藏高原浩荡而来穿城而过汉江由秦岭南麓从西北注入长江分隔出汉口、武昌和汉阳一瓢舀起两江水半杯清茶 ... 於 news.cnhubei.com -

#66.護好長江入海口--新聞報道

作為長江沿岸居民,我希望馬上搬走!但身為南通港口集團15年的 ... 對於整座城市而言,這不僅是發展定位的選擇,更是改革再出,護好長江入海口--新聞報道. 於 cpc.people.com.cn -

#67.黃河,長江的發源地及入海口是哪兒 - 多學網

長江 入海口上海,黃浦江. 2樓:匿名使用者. 長江和黃河的入海口. 黃河是我國第二長河, 源於青海巴顏喀拉山, 幹流貫穿九個省、自治區,流經青海、四川、 ... 於 www.knowmore.cc -

#68.南京至长江出海口12.5米深水航道全线贯通 - 中国政府网

二期工程试运行后,南京至长江出海口431公里的12.5米深水航道实现了全线贯通。 长江南京以下是我国内河水运最繁忙的区域,年运量超过16亿吨,其中海轮 ... 於 www.gov.cn -

#69.長江的入海口是什麼市,長江入海口在哪個城市 - 好問答網

湖口縣至出海口為下游、長938km,面積12萬平方公里,加入的主要支流有南岸的青弋江、水陽江水系、 ... 長江的入海口是上海市,長江在上海市流入東海。 於 www.betermondo.com -

#70.第九章華中—長江下游地區

江支流流貫(C)地處弧形海岸中央凸出之處(D)面積約占全國10%,人口約占全國40% ... 長江出海口地區因為從上游帶來大量淤沙,使得上海港長年受到淤沙影響而影響航運 ... 於 www.nyvs.tn.edu.tw -

#71.都是大型城市中國一線城市為什黃河入海口東營是不是一 - 嘟油儂

它的河床高出兩邊地面,是一條地上河. 2樓:逍浪人. 不能形成優良的港口,因為黃河的泥沙,如果黃河泥沙被治理了,估計有希望. 為什麼長江入海口有 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#73.15. ( )上海位於長江出海口及海岸線的中間位置 - 題庫堂

15. ( )上海位於長江出海口及海岸線的中間位置,T 形的交通地位更有助於該地區的發展。請問:上海對外運輸的河川出口海岸地形為下列何者? (A) (B) (C) (D) 於 www.tikutang.com -

#74.中国康养旅游城市百强榜单发布,武汉名列前十 - 新闻中心

长江 日报记者李昕宇摄在主论坛发布环节,湖北大学旅游发展研究院教授李志飞 ... 榜单显示,海口、重庆、三亚、北京、杭州、丽江、桂林、成都、南京、 ... 於 news.cjn.cn -

#75.神州答卷|踔厉奋发新的赶考之路江苏从全面小康迈向 ... - 新华网

作为长江新出海口,通州湾为“向海而生”赋予新的时代内涵,江苏的“湾区”梦由此起航。 开局关乎全局,起跑决定后势。 开启全面建设社会主义现代化国家新 ... 於 www.news.cn -

#76.长江----中国科学院地理科学与资源研究所

... 308千米;宜宾岷江口至长江入海口,约2 800余千米,通称长江,其中宜宾至湖北省宜昌间称“川江”,湖北省枝城至湖南省城陵矶间称荆江,江苏省扬州、 ... 於 www.igsnrr.cas.cn -

#77.從地理意義上來講,淮河算不算長江的一條特殊支流? - GetIt01

歷史上黃河泛濫,南下奪淮河河道入海,由於黃河攜帶大量泥沙,日積月累河道淤泥堆積,河床上升,淮河出海口被「封死」,而後經洪澤湖南下,在江蘇省三江營匯入長江。 於 www.getit01.com -

#79.武汉放流18.2万尾胭脂鱼回归长江促进渔业资源可持续发展

自2006年以来,武汉开展人工增殖放流活动90余次,向长江、汉江及天然湖泊投放苗种5.2亿 ... 世界儿童日主题活动在海口举办直接受益的儿童约1.4万人. 於 news.smartjx.com -

#80.长江出海口

3 visitors have checked in at 长江出海口. ... See what your friends are saying about 长江出海口. By creating an account you are able to follow friends and ... 於 foursquare.com -

#81.河流也有弱肉強食,淮河入海口被霸占700年 - 今天頭條

在古代,淮河的出海口在今天的洪澤湖以東一帶。不過,由於自然環境的變化,如今,淮河經過洪澤湖匯入長江,和長江江水一併入海。 於 twgreatdaily.com -

#82.長江入海口將現“萬紫千紅”-新華網

由長江流域一粒粒沙、一捧捧土沉淀集聚而成的崇明,將在長江入海口呈現出萬紫千紅的“鮮花盛景”,讓全國乃至全球遊客一飽眼福,向世人一展崇明生態之美、 ... 於 big5.xinhuanet.com -

#83.为什么长江的出海口上海是中国经济中心 - 知乎

两个原因,第一个是因为长江水量充沛,河口宽阔,长江口有约四十公里宽阔。 而其他河段也大多在一公里以上。 上海宝山段有约15公里。 苏州张家港段约5.7公里。 於 www.zhihu.com -

#84.長江出海口歷史上改變過嗎?

長江 入海口是東海,在上海. 兩千年前,長江河口在揚州、鎮江附近,歷經變遷,才形成現在的口門。今徐六涇以下為長江河口段,全長145公里。 於 www.bees.pub -

#85.长江出海口地图(第1页) - 要无忧健康图库

该页主题为长江出海口地图的图片集,内容包含有珠海水系有哪八大出海口?图们江口已经失掉,其实东北最后一个鸭绿江出海口也快有关中国向朝鲜买日本海出海口的事情? 於 m.yao51.com -

#86.探访古黄河出海口:从古黄河口到长江口还有多远

探访古黄河出海口:从古黄河口到长江口还有多远. 2018-09-29 07:55:36. 来源:中国新闻网. 繁忙的滨海港10万吨级通用码头。 滨海县委宣传部供图. 於 www.js.chinanews.com -

#87.省党代会报告中频现“南京元素”_中国江苏网

国考断面和入江支流断面全面消除劣Ⅴ类,长江大保护取得显著成效; ... 发展,建设南京临空国际开放枢纽、通州湾新出海口、淮河生态经济带出海门户;. 於 jsnews.jschina.com.cn -

#88.中國交通- 翰林雲端學院

河運:地勢西高東低,河川多東西向,自古以長江、珠江最盛;南北向則依賴運河或鐵路。 海運:港灣多,上海居中國海岸線中點與長江出海口,為中國第一大港。 於 www.ehanlin.com.tw -

#89.長江流域全面進入汛期!錢塘江爆2021年第一道洪水 - 自由時報

圖為錢塘江出海口著名的錢塘潮。(路透檔案照). 2021/05/26 00:43. 〔即時新聞/綜合報導〕中國官媒指出,長江流域全面進入汛期,目前中下游支流水位已經上漲,江西省 ... 於 news.ltn.com.tw -

#90.中国为亚太经济合作注入新动能(国际论道)

江苏省启东市通州湾位于“一带一路”倡议与长江经济带、长三角一体化发展等国家战略叠加交汇点,该湾新出海口吕四起步港区预计年底开港运营。 於 news.china.com.cn -

#91.漫談烏魚產業古往今來@ 鹿港導覽解說員粘清課 - 隨意窩

「近山知鳥音,近海識魚性」, 烏魚是一種迴游魚類,屬底棲性魚類,鯔形目鯔科魚類,喜棲息泥沙的海岸線,因此在中國大陸長江流域出海口生長,每年 ... 於 m.xuite.net -

#92.长江航运服务通州湾新出海口发展思路研究 - 中国知网

【摘要】 建设南通通州湾长江集装箱运输新出海口是实现长三角高质量一体化发展的重要环节。本文在介绍通州湾新出海口基本建设情况的基础上,通过阐释新出海口对长江航运 ... 於 scjg.cnki.net -

#93.黃河泥沙堵住淮河出海口,淮河怎麼入海? - MP頭條

長江 、黃河、淮河和濟水並稱「四瀆」,這是我國古代四條擁有獨自入海口的河流,「兩條龍」長江、黃河自不必說,氣勢雄渾,一路浩蕩入海所向披靡。 於 min.news -

#94.长江的出海口_万图壁纸网

长江的出海口 · 长江入海口在我国哪个城市 · 长江河口 · 离开长江出海口东海路程还很远, 2. 下游缺乏级梯级地形快速排水, 3. · 届时,南京至长江出海口431公里的12. · 靖江未来将 ... 於 wantubizhi.com