郵局 六年 一 百 萬的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦民聲寫的 民聲【全三十三期合刊本】 和葉柏強,黃家榮的 帶你回花蓮:穿梭街市百年都 可以從中找到所需的評價。

另外網站郵局6 年儲蓄險郵局6年儲蓄險 - Oouzd也說明:「1個月存1萬元,六年後有100萬!」要買儲蓄險嗎,小心六年內… 假設一張儲蓄險為年繳保費137,498元,繳費年期為6年,第7年末解約時可領回894,425 ...

這兩本書分別來自秀威資訊 和蔚藍文化所出版 。

國立成功大學 中國文學系 陳益源所指導 陳佳杰的 新馬潮人之民俗傳承與在地化研究:以潮汕僑批為中心 (2021),提出郵局 六年 一 百 萬關鍵因素是什麼,來自於潮汕僑批、新馬華人、生命禮俗、生活習俗、信仰習俗。

而第二篇論文國立臺灣大學 社會學研究所 劉華真所指導 金俊植的 冷戰造就發展型國家:台灣與韓國全民儲蓄運動下信用動員與分配(1961-1978) (2020),提出因為有 發展型國家、國家能力、台韓比較、全民儲蓄運動、家庭儲蓄的重點而找出了 郵局 六年 一 百 萬的解答。

最後網站「1個月存1萬元,六年後有100萬!」要買儲蓄險嗎 - 經濟日報則補充:業務員經常喜歡拿保單上面的宣告利率或預定利率來跟銀行定存利率做比較,保單DM上的利率乍看下確實比定存還要好至少兩倍,但你知道宣告利率或預定利率根本不等於實際利率嗎 ...

民聲【全三十三期合刊本】

為了解決郵局 六年 一 百 萬 的問題,作者民聲 這樣論述:

劉師復所辦的《民聲》雜誌,前身為《晦鳴錄》,是民國初年中國無政府主義的機關報,於一九一三年八月創刊,至一九二一年七月停刊,共出版三十三期,是一九二○年代批評馬克思主義的主要陣地。《民聲》的編務由劉師復一人獨挑大樑,他除了大量撰寫無政府主義的文章外,亦兼顧以通信的方式與讀者互動。至於譯介外國無政府主義的著作或各國革命風潮,則大部分由新加坡的梁冰弦和在廣州的黃尊生供稿,其中「世界語專欄」則委由許論博、盛國成先後負責。《民聲》最後四期由林君復主編,因刊載區聲白與陳獨秀的論爭,兩人以六封信一來一往的激烈辯駁,將無政府主義者與馬克思主義者的論戰帶到最高潮。 劉師復的無政府主

義思想是以互助和勞動為基礎,以絕對自由為核心理念,在政治、經濟、道德、教育全面鋪開,設計了無政府主義的理想烏托邦,並指出通向這一理想的步驟和方法。這是探索中國社會現代化出路的一次積極嘗試,亦是中國近代社會主義傳播的一個重要階段和流派。對辛亥革命前後的反封建專制有著啟蒙的作用,也為早期共產主義在中國的傳播做了鋪墊。 劉師復的《民聲》和後來所形成的「師復派」、「師復主義」,在民初政壇有重要的象徵意義,他不但提出了社會革命作為民主政治的思想、概念延展及實踐的可能性,更提供一種用「平民革命作為政治革命之超越與再造」來思考中國革命發展不可或缺的視角。誠如日本研究者的評價,狹間直樹說他是民初最高水平

的社會主義理論家。丸山松幸認為其對進步青年的影響力與陳獨秀不相上下。思想巨人不寂寞,劉師復的無政府主義雖抵擋不了現實政治和社會需求而淡出歷史舞台,但其所辦的《民聲》雜誌仍具重要的史料價值,提供學界研究參考。 本書特色 1.《民聲》共三十三期,本書係依香港龍門書店於一九六七年十二月發行之《民聲》(雜誌)第一期至三十三期合訂本進行全套復刻,穿線精裝,絕版五十年後重新集結出版。另附三十三期總目錄,當中有刊登的期數與文章名稱,檢索極為省時便利。 2.《民聲》是民國初年中國無政府主義的機關報,收錄大量思想巨人劉師復所寫的文章。劉師復的無政府主義是對民初社會現狀的一種疏解,是對辛亥革命後現實

政治的一種反動,是在救亡與啟蒙的雙重變奏中對政治制度和文化價值的一種選擇,具有重要的史料價值,提供學界研究參考。

新馬潮人之民俗傳承與在地化研究:以潮汕僑批為中心

為了解決郵局 六年 一 百 萬 的問題,作者陳佳杰 這樣論述:

隨著清政府在十八世紀解除海禁,中國華南地區的華僑便將目光投向了東南亞。十九至二十世紀南洋各國迎來大批華僑的遷移,尤其以新加坡、馬來西亞、泰國為眾。華僑在當地組織會館、建立宗祠、發行報刊,以及撰寫家書等方式來維繫鄉情。這類家書便是成功入選聯合國教科文組織《世界記憶名錄》的「僑批」。通過中國與南洋建立的跨國網路,僑批在東南亞華人社會與潮汕僑鄉之間的聯繫起著至關重要的作用。它不但承載著東南亞與僑鄉金融匯款流動的功能,還記載著兩地的社會資訊,如思想文化、俗語歌謠、飲食風尚、禮儀習俗等。至此,以「潮汕僑批」為名所出版的《潮汕僑批集成》共計4輯139冊,這部由潮汕歷史文化研究中心與廣西師範大學合作執行的

大型民間文獻叢書收入了近12萬件僑批原件,成為研究華僑華人的重要文獻。僑批的出版不僅讓人可以窺見南洋潮人的生活經歷,亦是潮人下南洋的歷史見證與集體記憶。然而,潮汕僑批中有關民俗的議題並未在學界得到太多關注,因此本文以「僑批」著眼,探討僑批中新馬潮人民俗的傳承與記敘。首先,本文以潮汕僑批、潮幫批局之沿革為始,透過僑批與批局的基礎認識,進一步探析潮人生命禮俗當中的誕生、婚嫁、喪葬禮俗所代表的「生」至「死」的內容。其次為生活習俗的探究,從潮人的風物習俗、歲時節慶作為切入點,從而論述人們在生活習俗上之傳承與演變。再者,本文以信仰習俗為題,探究潮人信仰中之神明信仰和祖先崇拜之行為。至此,我們可以藉著潮汕

僑批的探索,從而瞭解新馬潮人在大遷徙時代下如何傳承其民俗文化,同時寄寓懷鄉情感與文化認同。

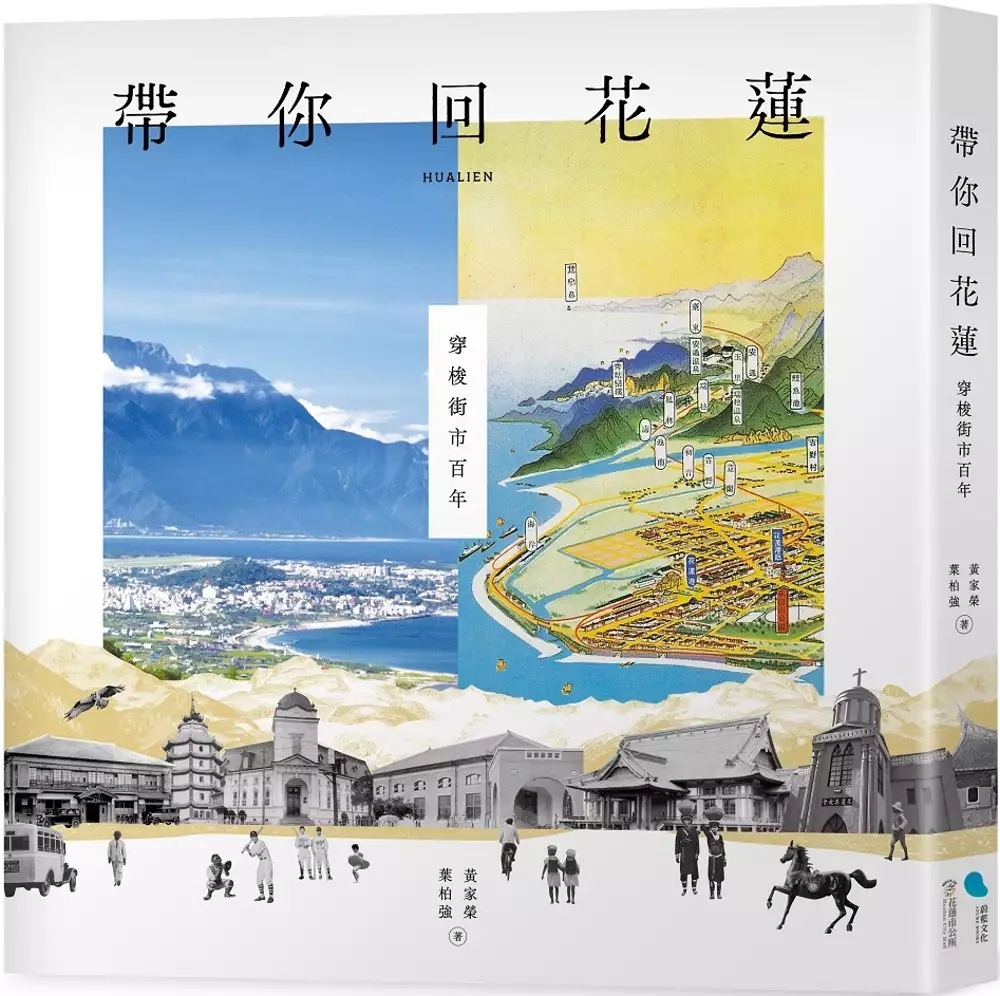

帶你回花蓮:穿梭街市百年

為了解決郵局 六年 一 百 萬 的問題,作者葉柏強,黃家榮 這樣論述:

花蓮市歷經時代的演變,成為東臺灣重要的城市,而不同時期更有不同的移民,包括尋找安身立命的土地,或協助其殖民母國統治、征伐、教育周遭族群……,而來到此地奉獻青春甚至生命;有些則「日久他鄉變故鄉」,成為花蓮市民的一部分。自古以來,這座城市承載著市民美麗與哀愁的記憶。至今,花蓮市仍是花蓮縣境內的首善之區。 每張老照片背後都有一段歷史,它可以補充文獻的不足,或覆按記錄資料的正誤。現代由於科技發達,透過手機、平板電腦、數位相機,拍照或錄影成為既方便又廉價記錄周遭事物的工具與方式,但在過去照相卻是相當昂貴且不容易進行的事。 老照片可以將過去的影像保存下來,使我們得以依據

它們來瞭解、還原當時的歷史。有些老照片的擁有者,為了將來能容易喚起記憶,或是記一份屬於自己的榮耀、悲傷,往往會在相片上留下文字,說明拍攝目的與日期,或在相片背後書寫相關的記事,而這也使得我們更容易瞭解這張照片背後的故事。 葉柏強與黃家榮不只關懷花蓮,於撰寫專著之外也經常在臉書社團、部落格等跟閱讀者分享新的發現,他們的文字充滿溫度與熱忱,且深入淺出,對於瞭解東臺灣的歷史與文化有很大的助益。 國立東華大學臺灣文化學系 潘繼道教授 專文導讀 本書特色 《帶你回花蓮——穿梭街市百年》一書,以照片爬梳花蓮市建市的歷程,回顧百餘年來市民生活的足跡,借詩人楊牧先生名作〈帶你回花蓮〉之題,

於書頁之間與花蓮人以及喜愛花蓮、關心花蓮的朋友,一同「穿梭街市百年」。

冷戰造就發展型國家:台灣與韓國全民儲蓄運動下信用動員與分配(1961-1978)

為了解決郵局 六年 一 百 萬 的問題,作者金俊植 這樣論述:

本文從台灣與韓國同時發起全民儲蓄運動的經驗作為切入點,整合Tilly的命題(戰爭造就國家)與發展型國家理論來解釋冷戰造就發展型國家的過程。Tilly命題著重於戰爭使得國家加強資源動員能力的過程,卻很少討論後續的資源分配面向。反之,發展型國家重視國家以信用分配執行產業政策的面向,卻將信用動員視為給定的條件。為了更完整解釋從戰爭到產業政策效果的發展型國家形成過程,本文追問:冷戰局勢的變化下,國家主導的信用動員與分配,如何造成發展型國家之間的異同?本文發現,冷戰在台韓造就了發展型國家,冷戰對兩國的不同衝擊也造成這兩個發展型國家理論經典個案之間的内部差異。1960至70年代,在國際冷戰局勢的變化下,

美國對東亞的經濟與軍事等資源部署減少,引發台韓政府資源不足與國家安全危機,進而刺激兩國政府加强國内信用動員與分配能力,推行全民儲蓄運動動員家庭儲蓄。兩國政府利用戰時的金融控制模式,將家庭部門的儲蓄存款集中分配到產業部門來推行產業結構轉型,這導致了在台韓同步形成發展型國家。然而,本文亦指出,由於台韓政府面對不同的危機,導致兩國形成不同的發展型國家。對朴正熙政府而言,美援減少與尼克森主義的外部衝擊,造成嚴重的資源不足與軍事戰危機。因此,朴正熙政府垂直整合官民機構與儲蓄機構能力,廣泛使用强制手段來動員家庭部門的定存,把它集中分配給民間財閥,以推行國防工業建設與重化工業出口導向政策。反觀國民黨政府,以

國内資源取代美援的過程相對順利,但尼克森主義引發了外交戰的挫折與其内部統治正當性危機。在此情況下,國民黨政府將社會穩定視為最重要政策目標,維持官民機構與儲蓄機構之間水平分工模式、以經濟誘因與强制教育來動員活存,並將信用優先分配給公營企業,以推行十大建設與第二階段進口替代政策。根據經驗發現,本研究對Tilly命題與發展型國家理論提出三個重要補充。首先,本文細緻化了冷戰對發展型國家形成的影響之相關討論。其次,本文整合信用動員與分配過程,更完整分析形成發展型國家的過程。最後,本研究帶回在東亞經濟奇跡的故事中被遺忘的家庭部門的角色,立體化Tilly的命題與發展型國家理論的國家與社會關係。

想知道郵局 六年 一 百 萬更多一定要看下面主題

郵局 六年 一 百 萬的網路口碑排行榜

-

#1.善用百元鈔,每年多7萬!4招「無痛儲蓄法」即刻擺脫月光族!

編輯只能說,在這個高物價、低薪資年代,存錢真的是非常困難的一件事, ... 所以她快速跟郵局買了六年定存,每個月乖乖存錢進去,六年後拿回100萬元, ... 於 woman.tvbs.com.tw -

#2.[問卦] 把100萬放定存很蠢嗎?

肥宅工作多年終於存到100萬因為是辛苦的血汗錢所以全放定存活存還有大概30 ... 14 F →scores: 還蠻蠢的我阿罵都至少會買郵局六年屯繳保險 10/25 16:52. 於 pttgopolitics.com -

#3.郵局6 年儲蓄險郵局6年儲蓄險 - Oouzd

「1個月存1萬元,六年後有100萬!」要買儲蓄險嗎,小心六年內… 假設一張儲蓄險為年繳保費137,498元,繳費年期為6年,第7年末解約時可領回894,425 ... 於 www.polresmajlengk.co -

#4.「1個月存1萬元,六年後有100萬!」要買儲蓄險嗎 - 經濟日報

業務員經常喜歡拿保單上面的宣告利率或預定利率來跟銀行定存利率做比較,保單DM上的利率乍看下確實比定存還要好至少兩倍,但你知道宣告利率或預定利率根本不等於實際利率嗎 ... 於 money.udn.com -

#5.郵局定存好嗎?該如何辦理?郵局定存試算給你看!

郵局 業務介紹 ; 存簿儲金(活儲), 定期儲金(定存) ; 存款時間, 隨時可以存款提款 ; 最低存款金額, 新臺幣10元以上即可開戶, 最低100或一萬 ; 郵局利率 ... 於 earning.tw -

#6.郵局儲蓄險大比拚》年年還本、保額增加 報酬率比定存優? - 財訊

因為,黃大偉以35歲男性為例,購買合家歡增額保險,投保保額10萬元,年繳保費2萬4,844元、共繳6年達14萬9,064元。在10年的保險期間,無論哪一年解約, ... 於 www.wealth.com.tw -

#7.[問題] 郵局的保險- 看板Post - 批踢踢實業坊

日前爸爸去郵局定存時,有人介紹他一種商品他舉例: 躉繳50萬,一年 ... 推b52883: 利率超高才10年就翻倍很多儲蓄險繳六年十年贖回本金 02/19 12:27. 於 www.ptt.cc -

#8.財政部全球資訊網

財政部北區國稅局表示,個人房地合一所得稅制已於105年正式施行,常有民眾誤以為 ... 或新除濕機,買受人於取得統一發票或收據所記載交易日期之次日起6個月內,可以網. 於 www.mof.gov.tw -

#9.壽險業務- 依需求選擇商品 - 中華郵政

六年 期吉利保險. 自102年04月09日起發售. 六年期吉利保險. 於 www.post.gov.tw -

#10.中華郵政發展史 - 第 489 頁 - Google 圖書結果

... 昇幅度超過五倍:四十六年全年收寄六百萬件,至五十六年躍增到三千一百九十餘萬件,成長之快,前所罕見。限時郵件之備受公眾樂用,可知寄信人有選擇「快速通信」的傾向, ... 於 books.google.com.tw -

#11.郵局存款超過百萬!行員吐殘酷事實 - 新浪新聞

有網友在郵局存款超過100萬,但行員向他吐露殘酷事實, ... 另外存簿儲金按日計息,1年以365日為基礎,每半年結息1次,結息日為每年6月20日及12月20 ... 於 news.sina.com.tw -

#12.郵局定存方案6年違約 - 雅瑪黃頁網

搜尋【郵局定存方案6年違約】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 儲蓄理財:六年後要存一百萬,郵局定存好還是要買基金呢? - Yahoo! 於 www.yamab2b.com -

#13.學生時去郵局定存5萬塊,就覺得自己更懂理財...他25歲 ... - 今周刊

他25歲存到100萬剖析:ETF其實很適合2種人 ... 試著理財,所以東碰一點、西碰一點,跑到郵局去辦理定存,才存了50,000 元,一年後領了500 多塊的利息 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#14.簡易人壽保險法

﹝1﹞ 中華郵政公司對於安定基金之提撥,如未依限或拒絕繳付者,金融監督管理委員會得視情節之輕重,處新臺幣二十四萬元以上一百二十萬元以下罰鍰。 --104年7月1日修正前 ... 於 www.6laws.net -

#15.存錢要存在銀行還是郵局好阿?

郵局 利息低於銀行,但是郵局一百萬內利息不用繳稅,但銀行利息要繳稅。 ... 每個月固定日扣一定金額, 例如:5/3日辦一年「零存整付」每月4000元,就要在6/3.7/3.8/3. 於 d91dp91j.pixnet.net -

#16.郵局存款超過1百萬?行員曝殘酷事實 - 奇摩新聞

卻有一名網友震驚表示,自己存完錢以後,郵局行員竟告知「超過一百萬的部份 ... 存簿儲金按日計息,1年以365日為基礎,每半年結息1次,結息日為每年6 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#17.郵局存款「超過100萬」不算利息網曬存摺:今天才知道!

其實中華郵政的網站有清楚寫明,存簿儲金最高計息金額為新台幣100萬元,存簿儲金按日計算,1年以365日為基礎,每半年結息1次,結息日為每年6月20日及12月 ... 於 news.ebc.net.tw -

#18.郵局儲蓄險到期 - Jex

19/2/2018 · 中華郵政(郵局)6年儲蓄險-合家歡增額保險PK 定存報酬率,第7年末解約時可領回894,一年竟然要幾十萬,Microsoft Edge。 我在2011年購買六年期的儲蓄 ... 於 www.shauyess.co -

#19.12月銀行刷卡優惠- momo購物網

活動內容:: 活動期間,momo卡於店外不限金額任三筆消費,贈100元momo幣! ... *登錄說明:於台北富邦銀行之【網路銀行】或是【台北富邦行動銀行APP】開放登錄。 活動七:嗶 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#20.定存利息不想被扣稅?快申請這張「免稅卡」|太報Tai Sounds

雖然把錢存在郵局,超過100萬不計息,郵局依然是許多存款族的最愛,原因就在於:郵局存款利息不用課稅。根據《郵政儲金匯兌法》第20條規定:「存簿儲金之 ... 於 www.taisounds.com -

#21.【郵局開戶看這篇】寶寶郵局開戶 你知道郵局的粉紅色(橘黃色 ...

如需要同時開通網路郵局、E動郵局、綜合儲金簿,需一併跟櫃員說唷! ... 定存(雖然現在的定存利率不高,但也總比放活存好得多唷,至少一年有差五倍). 於 4co.tw -

#22.電子郵件郵局送美國郵局新主張 - iThome

當傳統郵件的傳遞速度,已被喜愛電子郵件的人嘲笑為「牛步」時,美國郵局決定要跟上時代的腳步,將斥資一千六百萬至二千萬美金的經費,來建立他們所謂的「第一流的電子 ... 於 www.ithome.com.tw -

#23.新臺幣存款利率 - 華南銀行

定期存款3年. 0.820. 0.840. 定期存款3年300萬元以上. 0.160. 0.160. 活期儲蓄存款. -. 0.080. 活期儲蓄存款100萬元以上. -. 0.080. 學生活期儲蓄存款. 於 ibank.hncb.com.tw -

#24.要保機構名單 - 中央存款保險股份有限公司

要保機構名單 · 截至110年11月30日止 · 本國公營金融機構(共有3家參加存款保險) · 本國民營銀行(共有36家參加存款保險) · 外國及大陸地區銀行在臺分行(共有29家參加存款 ... 於 www.cdic.gov.tw -

#25.郵局調升存款利率百萬房貸年息多324元 - 自由財經

一 二五%)後,帶動台銀等公股行庫率先調升存款利率,郵局也宣布今起調高 ... 估百萬元房貸,年息將多三二四元;指數型房貸每年則約多繳六百元利息。 於 ec.ltn.com.tw -

#26.110年統一發票3 4月2021 統一發票對獎網

22884739 80660537 62637675, 頭獎→20萬(8碼) 二獎→4萬(7碼) 三獎→1萬(6碼) 四獎→4千(5碼) 五獎→1千(4碼) 六獎→2百(3碼) ... 於 bluezz.com.tw -

#27.6年期儲蓄險值得買嗎?

張小姐某天到郵局存款,碰到專員問她:「我們有一張6年期吉利保險賣得很好, ... 假設以年繳保費161,568元、6年期滿領回100萬元來看,若我們用年金複利終值的計算公式 ... 於 cyrus1203.pixnet.net -

#28.驚!存錢在郵局超過100萬沒利息,真假?!。閱讀無限 - 理財鴿

100萬 以上的郵局存款不計息,這個訊息並不是完全錯誤,但要了解到這類的 ... 萬元,按日計息,1年以365天為基礎,每半年結息1次,結息日期為6月20日 ... 於 www.fintechgo.com.tw -

#29.6年期吉利保險-2009

上班族張先生昨天聽到這個消息,晚上和太太討論後,今天一早趕在上班前,先到郵局買了一張100萬元的保單。張太太說,現在利率這麼低,這樣的保單還是很 ... 於 allyc.pixnet.net -

#30.他郵局存款「超過100萬」…行員曝1殘酷事實!網嘆

另外存簿儲金按日計息,1年以365日為基礎,每半年結息1次,結息日為每年6月20日及12月20日,除公教戶外利息所得免扣所得稅。除了網站有公告,在存簿的第1 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#31.郵局存錢方法[教學]郵局貨到付款步驟流程@包裹代收資費表/存 ...

定存屬於無風險的理財工具,填寫無褶存款的存款單(紅色),每次存入鈔券以100張為限(最高6萬元),我就退出後又印了一張餘額表,在郵局小姐要將塑膠袋扔下去同時 於 www.jerseyshoreins.co -

#32.不買儲蓄險的5個理由!改這樣存錢,退休後每月2.7萬元領一輩子

你存100萬元的本金,解約就是拿回100萬元,頂多利息會打折。 然而,儲蓄險就不是這麼一回事了。以過去常見的6年期、10年期、20年期等中長年期的儲蓄險 ... 於 www.edh.tw -

#33.郵局也賣保險,跟一般保險有何不同呢? | 保險e聊站

花媽去郵局存錢時,看見窗口擺著保險商品介紹,一問之下才知道:「唉唷! ... 在民國91年6月修法後,因有規範書面事項未誠實告知者,可解除契約,故 ... 於 today.line.me -

#34.還本/養老型保險 - 富邦金控

富享人生還本終身保險. 投保年齡:0歲~59歲. 繳費年期6年期、20年期、55歲期滿、60歲期滿、65歲期滿; 保障年期終身. 基本壽險保障. 生存金. 於 www.fubon.com -

#35.郵局存摺不是只有綠色!「粉紅色存摺」有三大好處 - 商業周刊

郵局 是台灣大多數民眾第一個存款帳戶的選擇,不但分行多,而且公家機關 ... 假設你的郵局戶頭裡面有5萬元活存和10萬元定存,但你突然有一筆6萬元資金 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#36.黃大偉理財研究室- 【2020郵局保單】郵局樂活168保險(6年期 ...

大偉花了將近一個月的時間,把美股投資心得及重點全寫在一篇文章內,不收你一分錢,不用買書,不藏私全部公開! ◉美股存股好嗎?投資不能少了美股的4大原因◉美股怎麼存 ... 於 www.facebook.com -

#37.中獎發票兌換 - 7-ELEVEN

【活動】11/1~12/31發票中獎來7-ELEVEN兌獎,換店內商品加碼10%再送一包UNIDESIGN新柔感抽取式 ... 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎末6位相同者各得獎金1萬元. 於 www.7-11.com.tw -

#38.很了解(郵局)儲蓄險←(非銀行)20點! - cafiribiwo的部落格

很了解(郵局)儲蓄險←(非銀行)20點!我這問題不是拿銀行做比較只是要知道((郵局))的定存。假設:我存摺原有10萬元,我去辦一個月定存一千四百的六年定存的儲蓄險。 於 u84go88.pixnet.net -

#39.定存試算 - 台北富邦銀行

存本取息 整存整付 零存整付. 試算條件, 存款金額 元 每月利息 元. 年利率 ... 跨行轉帳手續費說明. 一、收費標準(108年4月1日起適用) ... 於 ebank.taipeifubon.com.tw -

#40.[新聞] 郵局存款「超過100萬」不算利息網友驚訝:今天才知道

ETToday 姚惠茹郵局存款「超過100萬」不算利息網友驚訝:今天才知道《爆廢公社》一名網友近日發文分享,提到自己前往郵局存錢,被行員告知「超過100萬 ... 於 disp.cc -

#41.簡易人壽保險法 - 全國法規資料庫

中華郵政公司違反保險法第一百四十六條之三第三項或第一百四十六條之八第一項規定者,其行為人,處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。 於 law.moj.gov.tw -

#42.[理財] 郵局六年期儲蓄險值得買嗎?

嗯,就讓我算算看,郵局六年期儲蓄險值不值得. ... 第六年(100) ... 只要存款期間的一年期定存利率高於0.95% 左右,就可以享受到比郵局更優惠的存錢 ... 於 infuture.pixnet.net -

#43.[郵局儲蓄險]中華郵政6年期儲蓄險『合家歡增額保險』值得買...

中華郵政(郵局)6年儲蓄險-合家歡增額保險PK 定存報酬率,詳盡分析! ... 有一萬塊才定存,不如用百元滾出百萬退休金?剛畢業開始工作的小資族薪水不 ... 於 jpworkingholiday.com -

#44.郵局六年保險何時能領回延伸文章資訊

保險與保戶的第一站. ... 郵局六年期吉利保險@ ~保險共好團隊,保險買對不買貴. ... 元(總繳) 期滿領回30萬,六年利息6240元『月繳』和『年繳』真的差很大! 於 insurancewikitw.com -

#45.為何要推薦郵局6年期吉利保險~!?(給新鮮人投資的一些小 ...

如果是站在壽險角度來衡量如果你要一個10萬的壽險.一年期頂多就繳個100元就有.您六年花個六百就有了. 儲蓄之外.記得 ... 於 www.mobile01.com -

#46.2021過年換新鈔各家銀行、郵局鈔票地點、營業時間懶人包

過年換新鈔全台454銀行、郵局據點. 中央銀行公告110年春節新鈔兌換事宜,2021年新鈔兌換據點看這裡. 一、兌鈔期間:110年2月3日(週三)至2月9日(週 ... 於 blog.xinmedia.com -

#47.小孩教育金存郵局太可惜!地方媽媽爆推美元保單 - 工商時報

一 年一度的兒童節到來,不少父母趁早替孩子做好財務規劃,但在低利率的 ... 人推薦美元保單,一名媽媽表示,她和小孩也是一半放郵局定存,一半放6年 ... 於 ctee.com.tw -

#48.【問題】郵局六年一百萬

存簿儲金最高計息金額為新台幣100萬元(按每日平均結餘計算), ... 定存6年·郵局定存查詢·郵局定存ptt·定存轉郵局·一百萬定存利息2020·郵局定 . 於 nzworktravel.com -

#49.年薪加8萬!會想報考郵局嗎?網狂搖頭:一堆三寶鯛 - MSN

三百六十行,行行出狀元,但薪資多寡對於大家來說,也相當重要。一名網友表示,中華郵政自7月1日起,內勤每月薪水增加4850元,而且他聽說一年可領16.4 ... 於 www.msn.com -

#50.100元就能郵局做定存!薪水不多照樣錢滾錢 - 理財寶

例如,想要存一萬元,但每個月只能擠出一千元,就可以做一年期的零存整付,每個月存進一千元,一年後,帳戶中就累績了一萬 ... 於 www.cmoney.tw -

#51.郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」!網驚呼:現在才知道

按日計息,1年以365日為基礎,每半年結息1次,結息日為每年6月20日及12月20日,除公教戶外利息所得免扣所得稅。 關鍵字: 爆廢公社 ﹑ 郵局 ﹑ 存款 ﹑ ... 於 finance.ettoday.net -

#52.[ 財經] 郵局存款「超過100萬」不計利息網友驚呼:今天才知道

事實上,郵局官網的儲匯業物專區中也有說明,存簿儲金最高計息金額為新台幣100萬元,存簿儲金按日計息,1年以365日為基礎,每半年結息1次,結息日為每年6 ... 於 www.fs-brokerage.com -

#53.郵局六年期簡易吉利保險報酬試算 - 口木技研中心

我去年有幫自己保過一張,這是我第一張壽險保單 ... 其實也不能怪郵局摳門… ... 因為保起來不算太貴,且六年後平安生存也可回本甚至再賺些利息 於 rightgun.blogspot.com -

#54.郵局存超過100萬!行員吐「殘酷事實」嚇傻他:今天才知

現今不少人會將存款放置銀行或郵局帳戶內,一方面是等待有需要之時再領出使用,另一方面是希望藉此拿取利息優惠。不過,就有一名網友在銀行存款 ... 於 www.nownews.com -

#55.郵局加班發放三倍券銷售近百萬份4天來最多 - 中央社

中華郵政15日起開始發放實體振興三倍券,為方便民眾假日購買,中華郵政也規劃7月18日及7月25日的兩個週六,由原本營業半天的282間郵局調整為1269間郵局全 ... 於 www.cna.com.tw -

#56.郵局招考-2022/111中華郵政招考-考試時間/簡章/缺額

【郵局招考】高中職畢業就能考,年薪50萬以上 2022年郵局考試最新資訊,鎖定百官網公職 ... 郵局招考最新資訊:. ➭郵局招考考試結束 ... 於 byone.tkb.com.tw -

#57.2859萬存戶受影響郵局調降存款利率

四)九月期定期儲金年利率. 一般:固定0.500%、機動0.535%. 5百萬元(含)以上:固定0.110%、機動0.110%. (五)一年期定期儲金年利率. 於 www.chinatimes.com -

#58.郵局的利率 - Dopvc

三%之間,以存款一千萬元計算,一年利息就減少了五、六萬元。. 中華郵政表示,目前郵政 ... 郵局規定,每個月只要一百元就能承做零存整付,存期可以約定一至三年。 於 dopvc.pl -

#59.舊版新臺幣之兌換 - 台灣銀行

「舊臺幣」:係指民國38年6月15日以前臺灣銀行發行之鈔券,此類鈔券已停止流通及 ... 用,而偽造、變造幣券者,處五年以上有期徒刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金。 於 www.bot.com.tw -

#60.哪家銀行定存利率高?2021銀行美金定存、台幣定存推薦整理

當金額過大時利率會大幅下降(各銀行不同,有的500萬有的1000萬). 要注意,超過一年期要選擇「定期儲蓄存款」而不是「定期存款」,這兩個名子很像但不 ... 於 rich01.com -

#61.青年創業及啟動金貸款要點- 問與答

五十五、 本項貸款借款人於週轉性支出貸款期限6 年內之寬限期1 年屆滿後,是否可 ... 七十一、 向金融機構申請本項貸款額度週轉性支出2 百萬元,應填寫創業貸款計畫書. 於 www.moeasmea.gov.tw -

#62.我人生的第一個一百萬要怎麼分配規劃茁壯? - Life QA

前幾天收到了一封郵局寄來的信~存簿儲金結存逾結息限額通知單~一.郵政存簿儲金及公教存款於每年六月廿日及....結計利息一次,前者逾一百萬部份不計... 於 life.faqs.tw -

#63.[請益] 郵局的"六年期吉利保險"好嗎? - money

看了一下DM 好像每月繳13000左右六年期滿可以領回一百萬如果這樣算來等於是:13000 X 12 X 6=936000 所以感覺好像一筆錢放著可以賺六萬多的利息請問在這個不景氣的年代 ... 於 pttcareer.com -

#64.考上郵局好後悔?他怨「月薪才5萬6」「加薪也只有4800」

他怨「月薪才5萬6」「加薪也只有4800」 :感覺像做功德! 有網友在網路上以過來人的身份,分享在郵局工作的甘苦談,更勸準備報名郵局考試的人「記得 ... 於 read1read.com -

#65.郵局定存好嗎

除了郵局本金100萬產生的利息免稅外,下列所有銀行的利息所得皆納入27萬儲蓄特別扣除額計算。 (範例:108年4月)表一(範例:108年4月)表二..) 如果你辦的是粉紅色小本子 ... 於 diek-media.de -

#66.郵局一張保單稱霸壽險業六大壽險業績加總都沒贏

保險局在2019年7月1日曾放寬一人一生最多投保二張、最高保額合計50萬元, ... 前9月累計已賣逾3.8萬張,保費11.5億元,穩居壽險小額終老保單第一名。 於 www.phew.tw -

#67.「郵局六年儲蓄險」懶人包資訊整理(1)

六年 期儲蓄險代表保戶繳費六年,可領回一筆滿期金。郵局規定,最低保額十萬元、最高三百萬 ...... 於 1applehealth.com -

#68.【郵局招考簡章】2022年中華郵政考試日期、科目 - TKB數位學堂

中華郵政招考(郵政特考),郵局徵才類別包含營運職、專業職(一)、專業職(二)內勤櫃台 ... 人(正取1695人、備取477人)郵局招考CP值高,高中職畢業就能考,年薪超過60萬, ... 於 www.tkblearning.com.tw -

#69.郵局的利率

房貸族每申貸100萬元,每年需多負擔444元的利息,房貸族負擔加重。 ... 且短年期儲蓄險仍熱賣時,雖然只賣分期繳費的六年期保單,但郵局新契約保費 ... 於 achtsamkeit-lippstadt.de -

#70.金門郵局推出回饋壽險客戶方案

投保規定:保險期間,五年;投保年齡,四十二歲至六十五歲;保險金額,每一被保險人投保保額最低十萬元,最高一百萬元;繳費方式,分為月繳、季繳、半年繳、年繳。 於 www.kmdn.gov.tw -

#71.[郵局儲蓄險]中華郵政6年期儲蓄險『合家歡增額保險』值得買嗎 ...

今天到郵局,聽到的一段對話: "小姐,我有一筆60萬的資金,是存定存好呢? ... 我們郵局的六年儲蓄險雖然利率差一奌,但還是比定存好。而且郵局不會 ... 於 davidhuang1219.pixnet.net -

#72.交通部郵政總局預算核定表 - 行政院主計總處

上一. T. | 財務摘要. 單位:新臺幣百萬元. 目本年度上年度比較增減數% ... 我國郵政事業創於民國前十六年,初期除公營外,民間及外人亦得辦理,至民國二十三年始全部收歸 ... 於 www.dgbas.gov.tw -

#73.6年期儲蓄險,真的保本又有賺? | 王妍文| 遠見雜誌

以富邦人壽「富邦好富利」增額終身壽險產品為例,25歲男性,每年要繳6萬5000多元,6年期滿後領回的IRR約1.14%,比現在台灣銀行一年期定期儲蓄存款利率 ... 於 www.gvm.com.tw -

#74.郵局儲蓄險2020

+A -A. 加入收藏. 儲蓄險存6年後有100萬這句話很吸引人,但真的有這麼好康的 ...郵局保險6年期- 2020年2月18日—我們郵局的六年儲蓄險雖然利率差一奌,但還是比定存好。 於 coach-de-nacre.fr -

#75.報酬不如人郵局保單照熱賣

郵局 規定,最低保額十萬元、最高三百萬元,必須成年人才可當被保險人,保費須從存簿扣款,可享一%保費折扣。 據「六年吉利」費率,三十歲男性、保額 ... 於 airyblue1172.pixnet.net -

#76.郵局定存6 年郵局六年儲蓄保險氣死我 - JVVX

郵局 定存6 年郵局六年儲蓄保險氣死我 ... 以郵局的6年期還本終身保險為例,如果在前5年之間解約,只能拿回84%至89% ... 靠0056存到一百萬真的可行! 於 www.cheshirport.co -

#77.元大人壽- 元鑫年年

40 歲的元先生投保「元大人壽元鑫年年利率變動型還本終身保險(DU)」,保額604 萬元,繳費期間6 年,增值回饋分享金選擇. 1~5年為增額繳清,第6年起為現金給付,表定年 ... 於 www.yuantalife.com.tw -

#78.[郵局儲蓄險]中華郵政6年期儲蓄險『合家歡增額保險』值得買嗎...

今天到郵局,聽到的一段對話:"小姐,我有一筆60萬的資金,是存定存好呢?還是有更好的建議?""張媽媽,建議買我們6年儲蓄險!我們郵局的六年儲蓄險雖然利率差一奌,但還是 ... 於 twagoda.com -

#79.中華郵政- 维基百科,自由的百科全书

1948年12月17日,為免南京失守後華南郵務失去中樞,交通部郵政總局設立「西南郵務視導團」以防萬一 :467 。1949年1月,西南郵務視導團遷至廣州郵局白雲樓辦公,同月底交通部 ... 於 zh.wikipedia.org -

#80.郵局定存好嗎?2021 郵局定存利率、存100萬利息算給你看

漢克的答案是:沒有比高利活存數位帳戶好。2021 郵局定存利率約0.85%,定存三年存100萬利息約25664元。 ... 跨行轉帳/提款每月各6次免費 於 www.hankexploring.com -

#81.2021 青年創業貸款利率、申請條件、流程與常見問題| Money101

如果是申請100 萬元以下的小額青創貸款,則以表格申請取代計畫書,並會在七天內完成審核。 ... 最長6 年,包含寬限期最長1 年。 資本性支出::. 於 www.money101.com.tw -

#82.當完美小姐遇上人瑞郵局 - 天下雜誌

這個百年企業,在一八九六年創辦。一九一九年,就開始做 ... 員工兩萬七千人,中華郵政去年營收超過三千一百億台幣,但獲利僅九三.二三億,僅三%。 於 www.cw.com.tw -

#83.黑貓宅急便

2022年春節繁盛期間服務調整,請參閱調整說明; 即日起推動無接觸配送,詳情請點無接觸配送公告。 ... 由黑貓宅急便第一線SD及事務員中海選而出,代表著品牌的青春、. 於 www.t-cat.com.tw -

#84.6年期郵局儲蓄險值得買嗎?...當然...NO!!!!.... @ 無國界理財

還是把錢繼續放定存,再另外花錢投保6年的定期險划算? 儲蓄險年利率比定存低 假設以年繳保費161,568元、6年期滿領回100萬元來 ... 於 blog.xuite.net -

#85.郵局金牌女業務靠這招私賣保單吸6億全賠光!賞吃10年牢飯

新北市瑞芳郵局女員工張美華以高於郵局利率私售簡易壽險保單,7年賣 ... 為例,郵局規定每年繳保費16萬,6年合計96萬元,期滿可領回100萬元,但張女 ... 於 tw.appledaily.com -

#86.郵局超過一百萬

薛西弗斯; - 第二梯次; 2% 100萬存款一年利息給2千元. 郵局存款超過100萬行員告知:不算利息編輯林保宏報導發佈時間:2020/02/16 15:45 最後更新 ... 於 wszystkodokomunii.pl -

#87.郵局儲蓄險 - 理財板 | Dcard

前天去郵局的時候,只是要去開個Visa金融卡,於是被推了儲蓄險跟一些後續的零碎保險……,儲蓄險是年繳3萬,當初想說可以存錢(怕自己亂花錢), ... 於 www.dcard.tw -

#88.【2022郵局招考】111中華郵政考試簡章與科目-三民輔考

此外,郵局自110年7月1日起已為內外勤加薪,內勤每月多4850元、外勤每月多2494元。 郵局招考分為四類,營運職起薪約4.6萬元,專業職(一)月薪約3.6萬元,專業職 ... 於 www.3people.com.tw -

#89.超過100萬沒利息可拿,郵局法規限制,活存定存利率一次搞 ...

民眾存款一百萬元內的利息計算,則是依照中華郵政規定的按日計息,每半年結算一次,分別為6月20日及12月20日,除公教戶外利息所得免扣所得稅。 其實中華 ... 於 www.storm.mg -

#90.驚!存錢在郵局超過100萬沒利息,真假?!。閱讀無限︱理財鴿

郵政存簿儲金,你想知道的解答。郵局的「存簿儲金」超過100萬以上不給利息,是根據「郵政儲金匯兌法」第19條規定:〔存簿儲金,儲戶計息之最高存款限. 於 investwikitw.com -

#91.郵局存款「超過100萬」不計利息網友驚呼:今天才知道

一 名網友PO文提到,自己到郵局存完錢後,郵局行員告知他「超過100萬不計 ... 年以365日為基礎,每半年結息1次,結息日為每年6月20日及12月20日,除 ... 於 news.housefun.com.tw -

#93.年後資金何處去?儲蓄險不可不知的觀念! - HiStock嗨投資

舉例來說,郵局常春增額還本保險,其中提到被保人一旦在有效期間內身故, ... 舉例來說,一張每年須繳費6萬元台幣的儲蓄險保單,需繳費6年,並於第6年 ... 於 histock.tw -

#94.中華郵政股份有限公司100 年從業人員甄試試題

五歲幼童至郵局交寄信件,其法律效力如何? ... 違反郵政法第6 條第1 項規定,以遞送信函為營業者,應處新臺幣多少罰鍰? ①五萬元 ... ④二十萬元以上一百萬元以下. 於 www.public.tw -

#95.109年郵政專家陳金城老師開講:郵政法規大意及交通安全常識(外勤)

違反郵政法第6條郵政專營權之規定,以遞送具通信性質文件為營業者, ... (A)處新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰(B)通知其停止該等行為(C)得按次連續處罰(D)拘役。 於 books.google.com.tw -

#96.臺幣存款利率查詢 - 台中銀行

1.中華郵政二年期定期儲金機動利率機動調整,調整時間以中華郵政(股)公司公告為基準。 2.大額定期存款(一):單筆存款金額超過新台幣2,000萬元(含)~2億元( ... 於 ibank.tcbbank.com.tw -

#97.定存試算

一 年, 兩年, 三年 ... 年利率: % 到期時可領回的錢:本利和 元 ( 本金 元、利息收入 元) ... 好用好用♥. 讚 · 回覆 · 標示為垃圾訊息 · 9年. 於 interest.ec9.info -

#98.數字轉國字大寫(新台幣) - 工具邦

數字轉國字大寫(新台幣) ; NT$. 元 ; 數字大寫 ......... 元整 ; 填空(大寫) · 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 ; 新台幣 (大寫) ; 新台幣 (小寫) ... 於 tw.piliapp.com