進擊的巨人 歷史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦阿獰寫的 蕉兵戰時記 親簽版 和阿獰的 蕉兵戰時記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站進擊的巨人分析:始祖巨人的歷代傳承,其中3位宿主能力特殊也說明:如果要說巨人中,有能夠改變世界的力量,那麼一定是「坐標之力」;也就是歷代始祖巨人的傳承者。只是傳承者在獲得這項力量的同時,都會受到初代雷斯王 ...

這兩本書分別來自蓋亞 和蓋亞所出版 。

銘傳大學 新媒體暨傳播管理學系碩士班 張舒斐所指導 梁萱琪的 漫畫改編至動畫的文化意涵與典範轉移之探討:以《鬼滅之刃》和《咒術迴戰》為例 (2021),提出進擊的巨人 歷史關鍵因素是什麼,來自於文化意涵、典範轉移、劇本結構、符號學、鏡頭語言。

而第二篇論文國立清華大學 社會學研究所 鄭志鵬所指導 呂鴻志的 細節藏在天花板:台灣輕鋼架產業的發展與技術學習(1980s-2000s) (2020),提出因為有 技術學習、台灣輕鋼架產業、技術史、技術與社會、輕鋼架建材的重點而找出了 進擊的巨人 歷史的解答。

最後網站進擊的巨人:被歷史掩蓋的真相,戰錘巨人 ... - 三個饅頭動漫解說則補充:真正終結巨人大戰,並且拯救了整個世界的人,並非是荷洛斯,也並不是戴巴家族!而是始祖巨人弗裡茨王,當然,也可以說是145世弗裡茨王! 當年的巨人大戰, ...

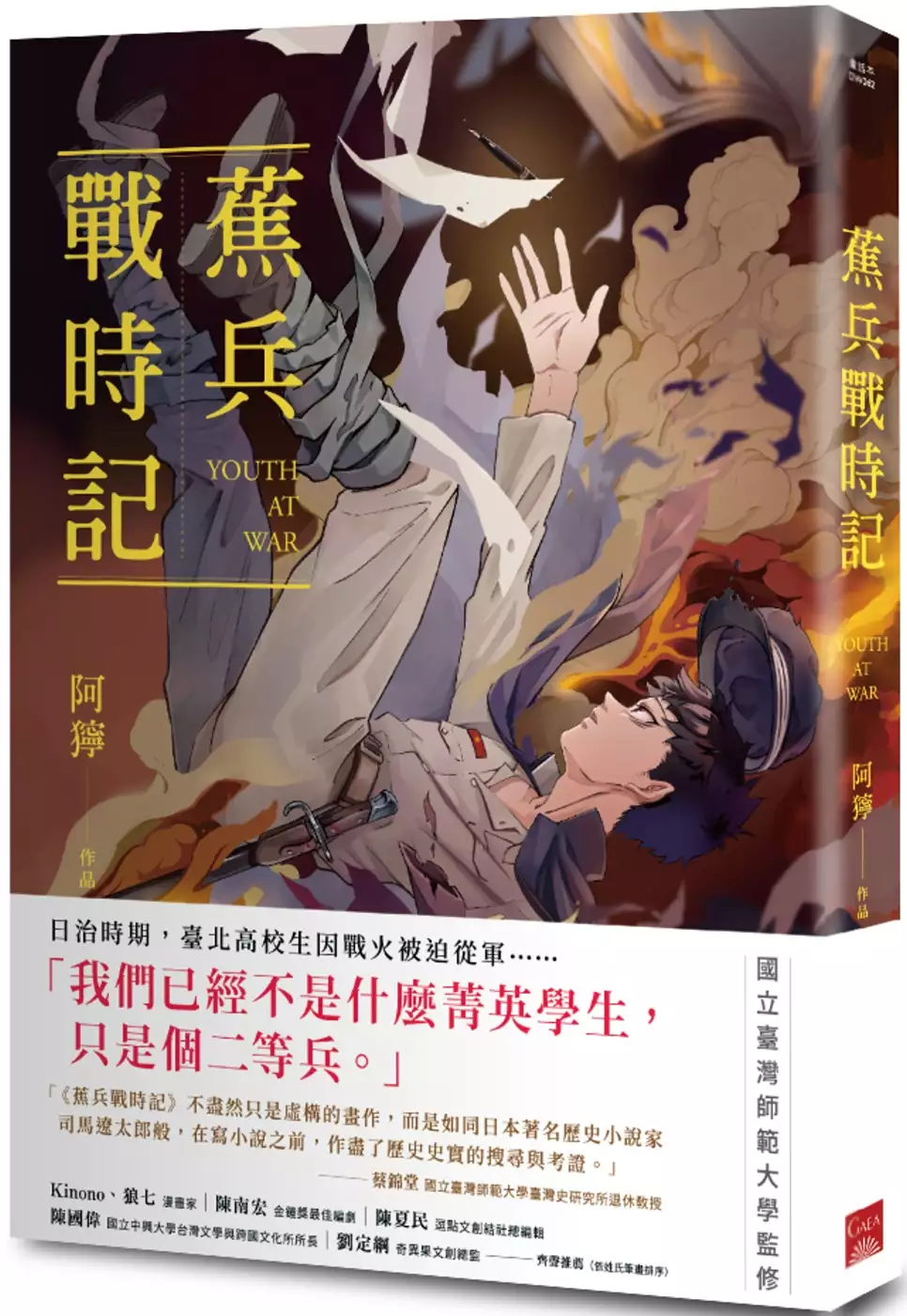

蕉兵戰時記 親簽版

為了解決進擊的巨人 歷史 的問題,作者阿獰 這樣論述:

一九四零年代,天空傳來戰鬥機的轟隆聲, 逐漸開啟戰爭的序幕—— 臺北高校自由自治的校風, 吸引許多憧憬著美好未來的少年, 進入高等學校等於是預定了將來的成功。 直到戰爭開始,自由風氣逐漸被剝奪⋯⋯ 熱愛文學、嚮往高校生活的貓野, 原以為可以享受吸取知識的快樂, 然而時局變化來得太快, 室友犬山被徵召入營,派往菲律賓的前線, 同學未川於某次空襲中險些送命。 貓野漸漸體會到戰爭的恐怖⋯⋯ 歷史巨輪失速般滾動著—— 面對戰火無情襲來, 迷惘的少年們將如何重拾希望之光? 漫畫家阿獰深入考察臺灣一九四零年代戰時生

活, 生動體現人物間的細膩情感,描繪動人的時代景象。 本書特色 日治時期,臺北高校生因戰火被迫從軍⋯⋯ 「我們已經不是什麼菁英學生,只是個二等兵。」 國立臺灣師範大學監修 「《蕉兵戰時記》不盡然只是虛構的畫作,而是如同日本著名歷史小說家司馬遼太郎般,在寫小說之前,作盡了歷史史實的搜尋與考證。」──蔡錦堂|國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授 臺北高校校徽為蕉葉所構成,象徵勝利、正義、向上,生徒兵在戰後同學會中自稱「蕉兵」,作為一種特殊的身份標記。 名人推薦 Kinono、狼七|漫畫家 陳南宏|金鐘獎最佳編劇 陳夏民|逗點文創結社總編輯 陳

國偉|國立中興大學台灣文學與跨國文化所所長 劉定綱|奇異果文創總監 蔡錦堂|國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授 ——齊聲推薦

進擊的巨人 歷史進入發燒排行的影片

以下哪些東西有在方妤的包包內出現?

(A) E7 PLAY代幣

(B) 壓扁的起司條

(C) 半年前收到的名片

(D) 三個錢包

(E) 紅包袋

- - - - -

➟ 麻瓜&小麻吉系列

Call Out粉絲接歌大賽!一接電話就唱歌!這些神曲粉絲反應得過來嗎?

https://youtu.be/AYoEuD-G9vs

十萬QA!誠實回答到快走心!誰有男友?迷妹變夥伴?胖胖黑歷史?

https://youtu.be/LjL9EdFg91c

一萬訂閱Q&A!奶音?不勝?怪癖?麻瓜大解密!

https://youtu.be/Zu0GtwWQZZo

粉絲直接變隊友!百人團康互相廝殺!打造最好玩的十萬訂閱粉絲見面會

https://youtu.be/EEJ8qtCUlQI

- - - - -

➟ 追蹤私下的麻瓜

IG|https://www.instagram.com/three_muggles

FB|https://m.facebook.com/threemuggles333/

合作邀約請來信|[email protected]

#粉絲 #任務 #挑戰 #小麻吉 #動物動作接龍 #跟牛自拍 #盲測牛奶 #青蛙舞 #額頭相撲 #開箱行李 #火影忍者 #narutorunn #進擊的巨人 #團體照 #困難 #員外 #丫環 #詞窮王 #紀念品 #釣魚記 #搞笑 #爆笑 #三個麻瓜 #麻瓜挑戰 #台東

漫畫改編至動畫的文化意涵與典範轉移之探討:以《鬼滅之刃》和《咒術迴戰》為例

為了解決進擊的巨人 歷史 的問題,作者梁萱琪 這樣論述:

動畫作品如今為一個熱烈的競爭市場,宅經濟的崛起讓許多人見證了驚人的消費數字甚至是票房收益,在這其中漫畫改編至動畫作品又有著極大的優勢,因為在漫畫連載時期便有著高人氣成了市場保證的基準,隨著動畫化的放映,除了能帶動大量的周邊消費以外,漫畫本身的銷量會有一波爆發性的成長,乃至於出版社也能受益,隨著網路的快速發展,漫畫與動畫的傳播也更加便利與快速邊,使得許多優秀的作品從中從此中脫穎而出;例如以血腥黑暗而開啟革命天地的《進擊的巨人》,以王道熱血的英雄之姿的《我的英雄學院》,或者是近幾年來颳起武士與鬼之戰爭的《鬼滅之刃》,皆是此浪潮之下的成功典範。台灣的漫畫市場在民國70年的解嚴之後,才得以在創作自由

上再次重見天日,卻也有一段空窗時期,最終錯過黃金生長期的台灣市場,如今更多是用在宣傳與兒童娛樂之上,但身為「漫畫帝國」的日本,即便世界如今邁入電子化時代,依然穩坐著全球漫畫銷量之冠的國家,且其中關於漫畫改編至動畫的相關市場更是銷量之冠,在選材、創作、連載、改編動畫等步驟上都有著豐富的閱歷與其純熟的技術,更是台灣如今貧乏的動畫與漫畫市場可學之面向。本論文研究方法採用以文獻分析法證實過去電影的編劇手法與鏡頭語言可用於漫畫與動畫之相關分析上後,再以敘事分析與符號學分析法從當今兩部知名漫改作品《鬼滅之刃》與《咒術迴戰》進行,畫面、文本、文化意涵取材等三大面向進行分析,最後將其分析結果歸納整理,提供一個

可供現今漫畫與動畫市場可用的轉換公式,來回饋業界,並供後續研究參考。以下為經由研究發現的三大面向研究成果:一、畫面:漫畫改編制動畫的過程中,以畫面為主軸進行故事劇情構成與視覺元素的鏡頭語言分析,以符號學層次系統解析出畫面中的符具義層次轉換,在載體轉換過程中,會有著延續性的視覺元素作為銜接,讓漫畫上的受眾情緒可以藉由延續到動畫中的美術元素達到意象與情感連結。二、文本:在漫畫改編制動畫的過程中,在兩者文本的敘事能力上有著不同的敘事特性與其優勢,較為靜態的漫畫文本描述可保留其特色的留白性與文學性質,而動畫在文本上面會具有畫面上的視覺構圖呈現,結合電影學上的特定符號進行分析後,發現動畫載體利用這些留白

性質,並將其中添加更多的環境訊息,從而輔助回填至漫畫中的劇情理解邏輯上。三、文化意涵:漫畫從創作過程中之始,源自於選材,而在選材過程中會將作品逐漸分類為「虛構文學」與「歷史選材」兩者不同分類作為創作基礎定調,而以《鬼滅之刃》與《咒術迴戰》兩者為例,兩者前者為「虛構文學」為主的創作基礎,後者則以「歷史選材」作為創作的基調,文化意涵上;《鬼滅之刃》傳達出了武士文化的精神表現,在此精神上將具有犧牲意味的以典範轉移化為守護之爭,而《咒術迴戰》則是以陰陽道文化中的咒術師作為主要創作元素,以御靈信仰和陰陽道文化做為創作典範,並與其大宗的陰陽師作品進行典範轉移,突出其創作特色與帶著歷史色彩的劇情內容。

蕉兵戰時記

為了解決進擊的巨人 歷史 的問題,作者阿獰 這樣論述:

一九四零年代,天空傳來戰鬥機的轟隆聲, 逐漸開啟戰爭的序幕—— 臺北高校自由自治的校風, 吸引許多憧憬著美好未來的少年, 進入高等學校等於是預定了將來的成功。 直到戰爭開始,自由風氣逐漸被剝奪⋯⋯ 熱愛文學、嚮往高校生活的貓野, 原以為可以享受吸取知識的快樂, 然而時局變化來得太快, 室友犬山被徵召入營,派往菲律賓的前線, 同學未川於某次空襲中險些送命。 貓野漸漸體會到戰爭的恐怖⋯⋯ 歷史巨輪失速般滾動著—— 面對戰火無情襲來, 迷惘的少年們將如何重拾希望之光? 漫畫家阿獰深入考察臺灣一九四零年代戰時生活, 生動體現人物

間的細膩情感,描繪動人的時代景象。 本書特色 日治時期,臺北高校生因戰火被迫從軍⋯⋯ 「我們已經不是什麼菁英學生,只是個二等兵。」 國立臺灣師範大學監修 「《蕉兵戰時記》不盡然只是虛構的畫作,而是如同日本著名歷史小說家司馬遼太郎般,在寫小說之前,作盡了歷史史實的搜尋與考證。」──蔡錦堂|國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授 臺北高校校徽為蕉葉所構成,象徵勝利、正義、向上,生徒兵在戰後同學會中自稱「蕉兵」,作為一種特殊的身份標記。 名人推薦 Kinono、狼七|漫畫家 陳南宏|金鐘獎最佳編劇 陳夏民|逗點文創結社總編輯 陳國偉|

國立中興大學台灣文學與跨國文化所所長 劉定綱|奇異果文創總監 蔡錦堂|國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授 ——齊聲推薦

細節藏在天花板:台灣輕鋼架產業的發展與技術學習(1980s-2000s)

為了解決進擊的巨人 歷史 的問題,作者呂鴻志 這樣論述:

輕鋼架金屬建材作為近代室內裝修的主流材料,從大型公共建設到私人民宅、公司廠辦皆可見其應用,但國內對於台灣輕鋼架產業如何發展的研究卻非常稀少。因此本研究以探討台灣中小企業製造業為核心關懷出發,透過田野訪談關鍵的技術行動者與廠商、報章媒體與歷史文件考察以及政府歷年的統計資料分析,從相關技術與產品何時引進、本地製造商與行動者如何掌握自主生產能力到近代的產業概況,試圖描繪出台灣輕鋼架產業從1980年代到2000年代的發展圖像,並以田野訪談的經驗分析產業發展過程中部分廠商與行動者技術學習的途徑與能力的建立。 本研究發現台灣輕鋼架產業的發展起源於1980年代,當時國內工程公司引進輕鋼架相關的金屬建

材因應大型公共工程需求,這類新的建材與技術打開了新的商機,同時也讓台灣本地從事工具機製造或使用滾輪成型機生產的業者得以接觸到「成品」後各憑本事地嘗試投入輕鋼架的生產製造,憑藉著「機械底子」的知識應用與生產現場的經驗累積,不到十年的時間便能夠自主生產供應國內市場需求;1990年代是輕鋼架產業的發展蓬勃期,這段時期以如何改良生產設備從手動到全自動化作為重要的產業命題,其中不同廠商間的技術學習有著各式各樣的途徑與策略考量,中小企業間專業化分工的協力網絡也在這個時期發揮作用;作為新建材技術,輕鋼架產業在1990年代至2000年代在產品面上,面對的挑戰包含國內材料標準與建築法規的制度性缺陷以及市場的低價

競爭,品質作為基本要件,施工時「好不好用」的「市場認定」仍是廠商回應挑戰的關鍵,因此在考察的最後,本研究提出幾個經驗案例試圖說明「技術回到社會」對於產業發展的重要性。

想知道進擊的巨人 歷史更多一定要看下面主題

進擊的巨人 歷史的網路口碑排行榜

-

#1.【小心劇透】進擊的巨人給我的反思 - 橙新聞

《進擊的巨人》來到最終回,巨人與人類的衝突,就如我們歷史上的紛亂與戰爭。所謂的自由與正義只是自己一廂情願的道德高地,歷史上重蹈覆轍,不斷鬥爭,或許就是我們每 ... 於 www.orangenews.hk -

#2.【可開發票】 【上新】國產進擊的巨人自由之翼利威爾兵 ...

2022年2月超取$99免運up,你在找的【可開發票】 【上新】國產進擊的巨人自由之翼利威爾兵長椅子沙發一番A賞手辦模型露天拍賣就在露天拍賣, ... 於 www.ruten.com.tw -

#3.進擊的巨人分析:始祖巨人的歷代傳承,其中3位宿主能力特殊

如果要說巨人中,有能夠改變世界的力量,那麼一定是「坐標之力」;也就是歷代始祖巨人的傳承者。只是傳承者在獲得這項力量的同時,都會受到初代雷斯王 ... 於 www.lovemk.com -

#4.進擊的巨人:被歷史掩蓋的真相,戰錘巨人 ... - 三個饅頭動漫解說

真正終結巨人大戰,並且拯救了整個世界的人,並非是荷洛斯,也並不是戴巴家族!而是始祖巨人弗裡茨王,當然,也可以說是145世弗裡茨王! 當年的巨人大戰, ... 於 03sentimental.com -

#5.城牆的外面,不是自由——《進擊的巨人:最終季》觀看熱身

故事裡梟告知艾連的父親:「你進去之後,要試著愛人,如果不這麼做將會重蹈覆徹,重複相同的歷史,重複相同的過錯。」有趣的是,在《進擊的巨人》的角色 ... 於 www.biosmonthly.com -

#6.進擊的巨人歷史真相精選話題

本欄目傾心奉獻最好的進擊的巨人歷史真相資料,進擊的巨人歷史真相大全知識,本網站記錄了歷史知識、歷史冷知識等關於歷史方面的知識內容,瞭解進擊的巨人歷史真相知識 ... 於 m.fqsjw.com -

#7.進擊的巨人:被歷史掩蓋的真相,戰錘巨人的 ... - Haowai.Today

上回延晨給大家說了一下,馬萊所謂的“歷史”,一個被杜撰出來的英雄荷洛斯! 那麼這次,就來給大家聊聊,被歷史掩蓋的真相!戴巴家族繼承的記憶,以及 ... 於 www.haowai.today -

#8.智利民眾拉倒歷史人物銅像後,7萬人連署改立《進擊的巨人 ...

在連署網站change.org 上,正有一樁有趣的連署正在進行,南美的智利人正在連署要建《進擊的巨人》中里維兵長的銅像。 於 www.4gamers.com.tw -

#9.《进击的巨人》世界观详解,揭开巨人诞生历史真相 - 搜狐

《进击的巨人》世界观详解,揭开巨人诞生历史真相. 搜狐媒体平台 04-06 14:06 大 ... 签订契约后艾尔迪亚族的人都可以变成巨人,其他种族就活在巨人族的恐怖统治下。 於 m.sohu.com -

#10.破「牆」而出:《進擊的巨人》風靡全球 - 工商時報

當初,《進擊的巨人》被稱作是第一個在歐美「出圈」的日本動漫作品,意即 ... 不過在地球另一端的澳洲,看到艾爾迪亞人忘記自己祖先的歷史,或是不斷 ... 於 ctee.com.tw -

#11.《进击的巨人》:不断重复的历史和一群孤独的英雄

《进击的巨人》是一部不断重演的历史,前三季从墙内的战争开始,一直到第三季末,从走出墙外看到了新的世界,当我认为第三季仍然是他们的冒险时,第四 ... 於 www.bilibili.com -

#12.繪畫書, 圖書, 書籍在旋轉拍賣

彎彎進擊的巨人魔力棒球格殺指令影子籃球員. NT$60. 一本60. 狀況良好 ... 2) 四本分別是﹕自然篇、科學篇、文化歷史篇、動植物篇。 於 tw.carousell.com -

#13.日本插畫家將《進擊的巨人》神二創成「最後的晚餐」 - JUKSY

動畫版《進擊的巨人The Final Season》Part 2 終於在日前上映,讓不少動漫迷們相當興奮!而最近也有一位日本插畫家就將這部神作進行二創, ... 於 www.juksy.com -

#14.一篇文章看懂《進擊的巨人》龐大的世界觀(上) - 幫趣

我將以儘量簡單的文字來簡述下本作中涉及到的兩大文明的歷史和現狀。 始祖巨人. 與我們現在所處的地球差不多,《進擊的巨人》的世界也是由許多國家組成的 ... 於 bangqu.com -

#15.日本動漫《進擊的巨人》9大謎團劇透!漫畫到了大結局最後一 ...

和日本動漫海賊王一樣,進擊的巨人也存在著空白的歷史,那段歷史是統治者不允許讓民眾知道的,是罪惡的歷史,足以顛覆世界的真相。 動畫第二季尤彌爾的 ... 於 zi.media -

#16.進擊的巨人21集:真正的歷史到底是什麼?梟一句話點明真相

進擊的巨人 21集中提到了一個真正的歷史,在敵國眼中,曾經的尤彌爾就是惡魔的化身,她創造出了巨人,實行了1700多年的民族淨化,還引發了不少戰爭, ... 於 ek21.com -

#17.《進擊的巨人》完結:寫在“記憶”中,迴圈往復的歷史荒誕劇

2021 年4 月9 日,《進擊的巨人》最終話發表,諫山創終於可以暫時放下堅持了11年之久漫畫連載,安心地去開溫泉館了。 於 www.gushiciku.cn -

#18.城牆(動畫作品《進擊的巨人》中的三大牆壁) - 中文百科全書

歷史 ; 835年. 艾倫、三笠、阿明、讓、康尼、赫里斯塔出生。 ; 842年. 芙莉妲·雷伊斯從自己的叔叔、前國王那繼承了巨人之力、世界真相和初代雷伊斯王思想。 吉克· ... 於 www.newton.com.tw -

#19.話題》「民族主義」能否打破「不戰之牆」?一則關於自由與羈絆

所以,我們不難辨認,《進擊的巨人》其中一個重要主題,就是被我們稱為「民族 ... 並且從小就得背誦祖先的侵略屠殺歷史,將自身貶低為「惡魔種族」。 於 www.openbook.org.tw -

#20.進擊的巨人歷史事件年表 - Fandom

本列表按年分列出《进击的巨人》中的历史事件,年号为漫画中作者自创。 742年以前:742年前的历史在作中并未被提及。 743年确认有巨人出现的最古早纪录, ... 於 shingekinokyojin.fandom.com -

#21.隱喻真實世界史,《進擊的巨人》風靡全球 - 新公民議會

《進擊的巨人》劇情固然全為虛構,但卻處處充滿對歷史與現況的隱喻而激發共鳴,這是該作引人入勝之處。 《進擊的巨人》4月9日公布漫畫完結篇,結束長 ... 於 newcongress.tw -

#22.30歲的我覺得《動畫不再好看了》覺得什麼事都沒新意

... 《當朋友批評你喜歡的動畫時》非我族類先肅清 · 日清又發病了(•ㅂ•)/《進擊的巨人》 · 喜歡的動畫中唯一不喜歡的男角OO必須死! 於 news.gamme.com.tw -

#23.【漫畫心得】進擊的巨人|漫畫、動畫分段劇情總整理

故事一開始,主角艾連和他的青梅竹馬米卡莎、阿爾敏,生活在高聳的城牆內。大家所學到的歷史都是1百多年前,他們的王為了保護人民免遭巨人荼毒,築起高高 ... 於 carolblogtw.com -

#24.《進擊的巨人》最終章,威利為何要將歷史的真相,公之於眾?

導讀:之前由於元旦的關系,《進擊的巨人》最終章停更一周! ... 他召集了世界各地的人,講述著馬萊真正的歷史,以及關於帕拉迪島的真正秘密! 於 01abandon.com -

#25.各自表述」 《進擊的巨人》為自由而戰的少年少女們

團長艾爾文的爸爸,一個出場次數不多的歷史老師,他察覺到了教科書的說法其實是有瑕疵的。巨人的出現,政府解釋為:巨人突然有天從天而降,是人類的天敵, ... 於 game.udn.com -

#26.終末的女武神布琉恩希露特最新熱門連載漫畫

進擊的巨人 ; 139集 完; 悠長的曆史之中,人類曾一度因被巨人捕食而崩潰.幸存下來的人們建造了一面 ... 古有稱三皇五帝,始皇帝是第一位「皇帝」 麻煩歷史讀好再來發問:/. 於 www.comicabc.com -

#27.進擊的巨人世界觀設定及專有名詞列表 - 维基百科

歷史 — 島內的和平基本上持續了一百多年,直到瑪雷嘗試奪取始祖巨人之力,因此破壞西甘希納區的城牆和瑪麗亞之牆而結束。 直到島上居民知道世界歷史與真相之後,帕拉迪 ... 於 zh.wikipedia.org -

#28.[巨人] 創哥的經典分鏡MAPPA好像都不太愛用? - PTT 熱門文章 ...

MAPPA我大哥但身為巨人雲粉絲之一其實還是覺得有幾幕滿可惜的創哥的分鏡 ... 這句話我也很想對巨人的演出說這部歷史經典會成為經典是有它的意義的這 ... 於 ptthito.com -

#29.《进击的巨人》中的历史观:遗忘过去的民族没有未来 - 搜狐

看完第一季,虽然有诸多悬念,但观众基本和主角艾伦一样,接受了这样的世界观:墙内的世界是人类的幸存之地,然而却时刻遭受着外界的威胁, ... 於 www.sohu.com -

#30.进击的巨人第三季20 真正的历史是怎样的?也许永远也不得而 ...

从格里沙的父亲口中,我们可以知道马莱国所描述的关于艾尔迪亚族的历史。1820年之前,尤弥尔与恶魔签订了契约,成为了巨人的始祖。尤弥尔去世之后,巨人 ... 於 www.hxnews.com -

#31.《进击的巨人》背景文化浅析(有剧透) - 豆瓣

从进入地下室发现艾伦父亲的日记开始。 第一、大卫之星. (动画中两兄妹的袖章,就是对应真实历史中的犹太人被 ... 於 www.douban.com -

#32.進擊的巨人》牆內牆外都是歷史的犧牲品】... - The News Lens ...

歷史 就是怪獸,《進擊的巨人》牆內牆外都是歷史的犧牲品】 **略有暴雷,可以先收藏文章觀影後欣賞** 漫畫以年少的艾倫視角出發,觀眾自然而然地認為巨人正是「敵人」、 ... 於 nl-nl.facebook.com -

#33.【影評】《冰原歷險記6:巴克大冒險》榨乾系列的最後一滴血

《進擊的巨人第四季Part2》影評 · 《電影哆啦A夢:大雄的月球探測記》影評 · 《維沃的精彩生活》影評 · 《言語如汽水般湧現》影評 ... 於 loory.tw -

#34.進擊的巨人Gk 里維兵長的價格推薦- 2022年2月 - BigGo

進擊的巨人 gk 里維兵長價格推薦共59筆商品。還有進擊的巨人gk、進擊的巨人錶。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#35.進擊的巨人:漫畫故意迴避歷史?雙方的交戰,根本不在講究對錯

進擊的巨人 :漫畫故意迴避歷史?雙方的交戰,根本不在講究對錯 ... 由於第四季十一集的更新,部分觀眾直接將巨人這部作品上升到了現實政治鬥爭層面,並在 ... 於 zanyouxi.com -

#36.進擊的巨人帶來的自由啟示一個歷史各自表述? | VS MEDIA

此影片無法於您所在的國家或地區播放。 進擊的巨人帶來的自由啟示一個歷史各自表述? Play/ ... 於 today.line.me -

#37.進擊的巨人:18位巨人化角色變身前後對比,誰能把顏值穩住?

進擊的巨人 是一部非常精彩的作品,劇中巨人們酣暢淋漓的戰斗頗具亮點,經常為漫迷們津津樂 ... 這位尤彌爾是歷史上最早的巨人,大家都叫她始祖巨人。 於 anime01kingdom.com -

#38.《進擊的巨人》是國際政治縮影?為何昔日尋覓自由的 - 端傳媒

日後我們知道,那是由「不戰契約」所造成的思想箝制,一種《一九八四》式的改寫歷史和國民洗腦。艾爾文畢生志業,不在推翻腐敗的王政,而是要親見看到巨人 ... 於 theinitium.com -

#39.Re: [22冬] 進擊的巨人最終季20 - 看板C_Chat - 批踢踢實業坊

梟那句去愛牆內的人吧做不到這點只能重道覆轍重複相同的歷史後面. 於 www.ptt.cc -

#40.Netflix《進擊的巨人》根本神作!揭6個暗藏背後的關鍵寓意

本作最後一季,層次甚至拉到了哲學層次的思考:人類能不能改變自己的宿命? 巨人的歷史. 超大型巨人與人類 ... 於 www.storm.mg -

#41.進擊的巨人有多少人沒看懂?自由之翼又代表什麼?講述什麼 ...

由此,可見這些歷史也都是圍繞著巨人的歷史以及始祖巨人開始的,整個作品的核心其實也就是表明艾倫這個角色與始祖巨人的密切聯絡所展開,始祖巨人在受到 ... 於 itw01.com -

#42.漫畫大全- 看漫畫繁體版

更新於:2020-02-189.2; 進擊的巨人 更新至第34卷 · 進擊的巨人. 更新於:2022-01-089.1; 家有女友 更新至第10卷[完] · 家有女友. 更新於:2021-07-068.7; 平行天堂 ... 於 tw.manhuagui.com -

#43.進擊的巨人終季前覽《進擊的巨人對台灣的提問?》

《進擊的巨人》的基本背景設定是在主線故事開始的100 年前,巨大的人形生物突然出現,即沒有自主意識而只受獵食人類所驅動的「巨人」,巨人成了人類存續的 ... 於 socialscienceseed.medium.com -

#44.進擊的巨人歷史真相專題精選

進擊的巨人歷史 真相專題精選 · 金庸小說中的真實歷史人物真相是這樣的 · 歷史上真正走進秦宣太后生命的三個男人 · 《西遊記》巨靈神爲何如此不堪一擊? · 歷史上真實的曹真:兩 ... 於 www.fflsw.com -

#45.改變歷史的艾主席 - 進擊的巨人板 | Dcard

... 子民就跟尤彌爾一樣,被孤立、被流放、被歷史當作錯誤的代罪羔羊,在深潭裡無限下沉,彷彿未來毫無希望,這時候- 進擊的巨人,動漫,漫畫,動畫,Netflix. 於 www.dcard.tw -

#46.歷史就是怪獸,《進擊的巨人》正正表現出「檮杌」的多重含意

在現實世界中,你是真正渴求自由、不斷前進、希望終結一切殺戮的始祖,還是失去自我、漫無目的地行走、不斷傷害人類的無垢巨人呢? 標籤: 進擊的巨人, ... 於 www.thenewslens.com -

#47.歷史會記住這一天!《進擊的巨人》最終話曝光20倍網友湧入 ...

被動漫迷稱作神作的《進擊的巨人》在台灣時間4月9日正式完結,巨人迷湧進正版線上網站「東立電子書城」導致網站一度癱瘓。 於 dailyview.tw -

#48.评分历史第一,《进击的巨人》凭什么能被全球观众吹上了天?

评分历史第一,《进击的巨人》凭什么能被全球观众吹上了天?,进击的巨人,谏山创,漫画,动画,艾伦. 於 www.163.com -

#49.進擊的巨人最終研究2:生存之戰 - 博客來

梟所提供的歷史文獻之謎/80年前發生的「巨人大戰」,來龍去脈為何?/隱藏在封面下的神祕文章,是在敘述巨人大戰的經過?/如果原本的王家是弗利茲家,現在的王家雷斯家又 ... 於 www.books.com.tw -

#50.[討論] 末代皇帝算經典嗎? - movie - PTT網頁版

62樓 → EngivalLirva: 被歷史老師罵翻的等級,跟甄嬛那種等級差不多 02/01 13:05 ... [討論] 怎麼沒有外國人想做進擊的巨人真人版. 於 ptt-web.com -

#51.歷史和真相,《進擊的巨人》中尤彌爾的傳說 - 人人焦點

歷史 和真相,《進擊的巨人》中尤彌爾的傳說 · 巨人是怎麼出現在這個世界上的? · 在牆內,當然大部分民衆對於巨人都是很無知的,王族通過始祖巨人的力量控制了普通艾爾迪亞人 ... 於 ppfocus.com -

#52.「《進擊的巨人》中的巨人到底是什麼?」劇中官方說法有2 種

2017年10月29日 — 原來《進擊的巨人》的世界觀是這樣的! #世界觀#進擊的巨人#動漫的故事*正文開始作者:薩叨貓鬧桑整理:冒牌生最近在看進擊的巨人漫畫,看到艾倫他爹 ... 於 inmywordz.com -

#53.馬萊_百度百科

為進擊的巨人世界裏面的一個極強的軍國主義超級大國,同時也是一個有悠久歷史的古國。在巨人大戰之前,曾經遭到艾爾迪亞帝國侵犯而滅亡。馬萊的人民後經約1700年的 ... 於 baike.baidu.hk -

#54.[問卦] 台中的望族賴家的八卦? - PTT Web

有什麼歷史淵源故事ㄇ?,brabra:市議會的張派跟賴派,查一下,kairi5217:不就大村來的?,databbs:把姓何的放在哪裡,eeewwweeewww:不就鄉林集團那位 ... 於 pttweb.tw -

#55.《進擊的巨人》真正的歷史是怎樣的?也許永遠也不得而知了

1820年之前,尤彌爾與惡魔簽訂了契約,成為了巨人的始祖。尤彌爾去世之後,巨人一族利用巨人之力大肆征服其他種族,最終被馬萊國用計謀戰勝。之後,艾爾 ... 於 kknews.cc -

#56.搜尋:上映時間第1頁 TVBS新聞網

歷史 搜尋:. 上映時間. 熱門搜尋:. 豬公藍芽鹿港胸部上映時間無線耳機夜景結局中獎米可白 ... 《進擊的巨人》有2集! 下集隔1個月就上檔. 於 news.tvbs.com.tw -

#57.金牌教練告訴你負面思考的正向力量——做好最壞打算,你就可以樂觀

... 教練甚至於失敗的機率就會更勤奮努力我最喜愛的例子來自於大學所主修的歷史那是一 ... 認為的巨人那正是為什麼我們會被痛擊的原因或皮洛斯的一席話激發了一個說詞 ... 於 books.google.com.tw -

#58.進擊的巨人最終研究+ 進擊的巨人最終研究2: 生存之戰(2冊合售)

進擊的巨人 最終研究揭開所有的謎題,人類將不再受囚禁那一天,人類回想起了,在他們支配下的 ... 梟所提供的歷史文獻之謎/80年前發生的「巨人大戰」,來龍去脈為何? 於 www.eslite.com -

#59.《進擊的巨人》動畫最終章來了複習「必看神作」1~4季總整理

連載11年的超人氣日本漫畫《進擊的巨人》每次推出新一季動畫都會掀起全球 ... 瑪雷和帕拉迪島的歷史糾葛以及九大巨人所有秘密,都將在本季全部揭曉。 於 star.ettoday.net -

#60.[討論] 所以真正的歷史到底是? - isayama | PTT動漫區

進擊的巨人 花了11年描繪出了龐大的巨人歷史世界觀但到最後還是沒有給明確的答案到底世人紀載的巨人歷史到底正不正確只有最後帶到第一代尤彌爾悲慘的 ... 於 pttcomic.com -

#61.Readmoo讀墨電子書 台灣最大繁體中文EPUB電子書服務

社會科學總論 · 法律 · 政治 · 人文歷史 · 民族學\文化人類學 · 哲學 ... 進擊的巨人 · 鬼滅之刃 · ONE PIECE~航海王~ · 藍色時期 · 咒術迴戰 · 火影忍者. 於 readmoo.com -

#62.評分歷史第一,《進擊的巨人》憑什麼能被全球觀眾吹上了天?

一是巨人是我心目中最好的連載日漫,二是這部作品的口碑實在高到逆天。動畫第三、四季在豆瓣均達到9.8分,位列日本動畫榜歷史第一。 於 read01.com -

#63.進擊的巨人推理系列(二)巨人世界的歷史究竟是怎樣的 - GetIt01

巨人 世界的歷史究竟是怎樣的?想必一直讓很多人感到困惑。在漫畫中,艾爾迪亞復權派和馬來帝國給了我們關於世界歷史截然相反的答案,那麼,究竟哪一方的可信... 於 www.getit01.com -

#64.海的另一端除了自由還有敵人。」-淺談《進擊的巨人 - 動畫歷史 ...

《進擊的巨人》(以下簡稱《進巨》)連載10年,即將在今年邁向最終結局。以往聽過太多朋友關於這部作品的推薦、大量的周邊、爭議的真人版電影等。 於 animhis.blogspot.com -

#65.伊莉討論區

[繁]進擊的巨人第四 ... 俠盜獵車手(GTA) · 惡靈古堡系列 · Pokémon · 魔物獵人(M.H.) · 惡魔獵人 · 時空幻境系列 · 遊戲王系列 · TV GAME 歷史回憶區 收起/展開 ... 於 www.eyny.com -

#66.進擊的巨人中,艾爾迪亞和馬萊的歷史以及背景劇情是什麼樣的?

先從艾爾迪亞民族開始吧,在我收集的資料裏艾爾迪亞民族的原型是日耳曼民族不管是建築還是人文都極其相似,艾爾迪亞人的祖先尤彌爾·弗裏茨原型北歐神話“ ... 於 www.xuehua.us -

#67.巨人之力繼承人都有誰?始祖巨人如何演變為九大巨人的

於是就有了9大巨人,分別是始祖,進擊,超大型,鎧,女型,顎,車. ... 牆內人苟且偷生,牆外人害怕歷史重演勢必要斬草除根,對始祖巨人虎視眈眈。 於 pass345.com -

#68.【巨人資訊】《進擊的巨人》背景歷史分析! 劇透注意 巨人 ...

超大型巨人及凱之巨人與普通巨人極大相差,可見是有自己思維。直到艾倫變成巨人揭秘重大焦點要素的巨人化,也可逐步推敲出有思維巨人都是同樣“原理”。女 ... 於 home.gamer.com.tw -

#69.娛樂性高,但歷史部分認真就輸了!聊聊《金牌特務:金士曼 ...

00:55:25 - ⚠️ 內有基於真實歷史相關的少量《金牌特務:金士曼起源The King's ... 本集提到的作品:《艾爾登法環》、《進擊的巨人》、《They Are ... 於 www.listennotes.com -

#70.犢月刊-NO.107 - 第 2021 頁 - Google 圖書結果

... 人類生活是否會如下半年爆紅的《魷魚遊戲》或今年完結的《進擊的巨人》? ... 階級差異的現實世界,《香江神探福邇,字摩斯》則透過經典推理事件再現香港歷史風貌。 於 books.google.com.tw -

#71.洗腦謊言仇恨進擊的巨人世界觀揭開故事的一層層面紗【JoJo ...

虛假的歷史. 《進擊的巨人》的基本背景設定是在主線故事開始的100 年前,巨大的人形生物突然出現,就是沒有自主意識只獵食人類的「巨人」,巨人成了 ... 於 jojotv.pixnet.net -

#72.XL版本的人間失格:進擊的巨人(下) - 重大歷史懸疑案件調查 ...

良善的巨人故事非常少,除了《蕃族調查報告書》中記載的泰雅族巨人Watanmahon,幫助社人殺死害人的大熊,其他的巨人們可以說是壞事做盡,讓部落的族人們 ... 於 ohsir.tw -

#73.「第一季下」巨人的秘密祇要有牆就有人翻牆集體主義的可怕 ...

「第二季」人類的希望牆外的秘密進擊的巨人全解說03【JoJo TV瞄芝士】. ... 進擊的巨人這部動畫闡述了集體主義下,人類是如何相互仇恨互相殘殺的,歷史只不過是當權者 ... 於 player.fm -

#74.[討論] 所以真正的歷史到底是? - 看板Isayama | PTT動漫區

進擊的巨人 花了11年描繪出了龐大的巨人歷史世界觀但到最後還是沒有給明確的答案到底世人紀載的巨人歷史到底正不正確只有最後帶到第一代尤彌爾悲慘的 ... 於 pttcomics.com -

#75.《進擊的巨人》漫畫結局139話+加頁劇情演什麼?故事全劇透

日本人氣動漫《進擊的巨人》於2021年4月9日連載完結,進入大結局了! ... 了艾爾迪亞人收容區的雷貝里歐,在典禮中,當家的威利・戴巴公佈了過去被蒙蔽的歷史真相。 於 www.letsgojp.com -

#76.ePrice 比價王- 買手機、找3C,看我們就對了!

Google Pixel Stand (2nd Gen) 第二代無線充電板充電數據實測 · 【開箱】DEVILCASE 客製防摔手機殼 · 犀牛盾推出《進擊的巨人》聯名手機殼、AirPods 保護套 ... 於 www.eprice.com.tw -

#77.諫山創歷史學家論:巨人存在的證據找到了

在誕生之初,《進擊的巨人》就以較為完整的劇情規劃飽受讚譽。同時,諫山創也一直成竹在胸地向讀者展示他對於結局的完全掌控:從兩年前就開始的「完結 ... 於 www.16fighting.com -

#78.閱讀夏LaLa: 看見什麼吃什麼!《進擊的巨人》! - Apple ...

夏宇童與陳夏民從歷史脈落討論,透過希臘神話的泰坦戰爭、哥雅經典名畫《農神吞噬其子》與童話故事《國王的新衣》等,來分析《進擊的巨人》所隱藏的歷史含意與政治諷刺! 於 podcasts.apple.com -

#79.進擊的巨人第3季第3集劇透-過去的歷史 - 動漫二維世界

這就是羅德·賴斯想要獲得艾倫和赫里斯塔·蘭斯的原因嗎?進擊的巨人第三季第三集將揭示牆內的許多秘密。 進擊的巨人第3季第3集- 歷史的家庭秘密. 於 comicck.com -

#80.[贈送] 全國擺飾事務動漫餐具日用品等- give | PTT職涯區

野鳥(紙)撲克牌(二手且20年以上歷史,除非對圖片有愛,否則請慎選) ... 進擊的巨人米卡莎吊飾https://i.imgur.com/iX41YRw.jpg. 於 pttcareer.com -

#81.歷史就是怪獸,《進擊的巨人》正正表現出「檮杌 ... - 奇摩新聞

因此,進擊的巨人不單是一套劇情反轉、邏輯謹密而刺激緊湊的「神作」,更對歷史有深刻的反思。我們能從這部猶如編年史的巨著中得到的,不應只是去歷史 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#82.【小億資訊】《進擊的巨人》:巨人與人類的衝突,就如我們 ...

在《進擊的巨人》的世界歷史中,艾爾迪亞人靠著可以變成巨人的優勢,不斷地向不同國家發動侵略,以及不斷地採用同化的政策,又與不同的民族通婚,誕下艾爾 ... 於 raolve.com -

#83.[閒聊] 進擊的巨人有在暗指德國嗎? - ACG板- Disp BBS

目前追到巨人漫畫最新進度突然覺得架構及背景跟現實的一戰、二戰歷史有似曾相識的感覺大致如下1.德國引爆第一次世界大戰(艾爾迪. 於 disp.cc -

#84.[閒聊] 「進擊的巨人」在王道漫畫的歷史定位? | C_Chat 看板

巨人快要完結了也差不多是要決定她歷史定位的時候了「進擊的巨人」在王道漫畫的歷史定位大概排在什麼樣的位置? 神級:七龍珠S級:海賊王、鋼之鍊金術士、獵人、魔偶 ... 於 myptt.cc -

#85.《進擊的巨人》深度解析故事線、背景、時間線邏輯推理與密切 ...

《進擊的巨人》故事背景描述相當的簡單,從開篇致兩千年後的你闡述傳說145代王在帕拉蒂島利用巨人之軀建造三座城牆的故事,並且利用始祖巨人之力篡改尤彌爾人的記憶,從而 ... 於 www.peekme.cc -

#86.進擊的巨人巨人由來【巨人資訊】《進擊的巨人》背景歷史分析 ...

【巨人資訊】《進擊的巨人》背景歷史分析!⚠劇透注意⚠ 巨人絕密公開!~隴祈4/12 艾倫所擁有的「巨人之力」,追求自由的巨人,只要想著奪還自由就能不斷湧現力量為 ... 於 www.nativernt.co -

#87.進擊的巨人是歷史虛無主義嗎?

進擊的巨人 是歷史虛無主義嗎?,1樓不聞不問諫山創目的就是宣傳軍國主義主張歷史虛無巨人結局中入侵者都未受到懲罰諫山創早就表達崇拜戰犯參考納粹諫山 ... 於 www.tanggen.cn -

#88.【重雷】【GQ科普】「帕拉迪島」是馬達加斯加結合冰島 ...

《進擊的巨人》自2009 年10 月開始連載漫畫,2013 年4 月開始播放動畫, ... 傳說與歷史的典故,現在繼我們講完《進擊的巨人》的《聖經》相關符號後, ... 於 www.gq.com.tw -

#89.進擊的巨人投射真實的一面鏡 喀報

由故事中人們的生活、物品,可看出《巨人》時代背景的設定在舊時代時空。然而,極權統治、思想改造、人體武器、對少數民族的欺壓等,這些本只該出現在歷史 ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#90.如何理清《进击的巨人》的全故事线? - 知乎

在漫长的艾尔迪亚历史当中,偶然产生的一支血脉,可以保持着人类外型使用巨人之力的一族,透 ... 爱尔敏表示自己是来自帕拉迪岛杀死进击的巨人艾伦拯救世界的英雄。 於 www.zhihu.com -

#91.結局的猜想不要太複雜?進擊的巨人是始祖巨人的追求

關於《進擊的巨人》結局的猜想,很多人都在猜想初代尤彌爾, ... 千年之後的你」,或許始祖尤彌爾通過進擊的巨人的力量將兩千年來悲慘的歷史,再次傳 ... 於 78likecartoon.com -

#92.我相信世界可以改變──韓國MBC記者提供的鏡子 - Google 圖書結果

... 說了一個令人動容的歷史背景:要得到專家的協助,進行常識的決定即可。 ... 見中央研究院社會研究所林宗弘、胡伯維的論文〈進擊的巨人:台灣企業規模迅速成⻑的原因與 ... 於 books.google.com.tw -

#93.《进击的巨人》动漫火红何以挨批暗藏军国主义色彩 - 多维新闻

虽然《进击的巨人》呈现的是一个架空的世界,但因其充满了对历史和现实政治的影射,也出现各式各样不同角度的解读,甚至引起该作品究竟是“反战”还是“军国 ... 於 www.dwnews.com -

#94.進擊的巨人:威利戴巴曝光歷史真相,原因其實有三個,太狗了

進擊的巨人 :威利戴巴曝光歷史真相,原因其實有三個,太狗了! 【前言】 《進擊的巨人最終季》第5集已經更新,這一集在網上引起了很大的爭議,貼吧就分為了兩派, ... 於 www.9900.com.tw