迷離 夜 蘇 活 時刻 表的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

迷離 夜 蘇 活 時刻 表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦盧因寫的 拉撒路:盧因小說集(2) 和安妮.科恩–索拉爾的 李歐和他的圈子-美國畫廊教父卡斯特里的一生都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自初文出版社有限公司 和典藏藝術家庭所出版 。

國立臺灣大學 中國文學研究所 高嘉謙所指導 黃國華的 浮城•鬼城•滅城:20世紀末以來華文小說中的城市想像 (2018),提出迷離 夜 蘇 活 時刻 表關鍵因素是什麼,來自於浮城、鬼城、滅城、華文小說、華語語系、城市文學、世紀末。

而第二篇論文國立中山大學 中國與亞太區域研究所 顧長永、丁仁方所指導 趙卿惠的 民進黨台南執政侍從結構變遷之研究,1993~2013 (2016),提出因為有 侍從結構、恩庇關係、特殊主義、半侍從、侍從式政策網絡、綱領式侍從、二元聯盟的重點而找出了 迷離 夜 蘇 活 時刻 表的解答。

拉撒路:盧因小說集(2)

為了解決迷離 夜 蘇 活 時刻 表 的問題,作者盧因 這樣論述:

香港的現代主義旗手 久被文學史遺忘的文學多面手 本書收錄廿五篇盧因作品,除了小說,還有散文,或可歸類為散文化的小說,寫作年份從1960到1990年代末——〈拉撒路〉於1960年1月發表,作者執筆時還是1950年代——足足四十年,這本書從寫作年份到文類都較為複雜。 一本書收錄了作者四十年來的作品,固然是作者個人的精心安排,於讀者而言,卻方便了對作者創作生涯的審視,從而對作者的作品有更廣闊及更深入的認識。以《拉撒路》來說,書裡有五篇小說寫於1960年代,然後是二十篇寫於1980到1990年代的小說與散文。 沿著本書從頭到尾讀下來——從作者廿多歲的作品到六十多歲的

,可以清楚得見作者心境與文風的轉變,從青年時代悶雷似的憤懣不平,中年後轉而為戲謔嘲弄,到了1990年代步入黃金之秋,作者的文章已經寫得瀟灑自由,完全是豁然開朗雲淡風輕。

浮城•鬼城•滅城:20世紀末以來華文小說中的城市想像

為了解決迷離 夜 蘇 活 時刻 表 的問題,作者黃國華 這樣論述:

本論文為一次「跨地域」研究,從「浮城」、「鬼城」和「滅城」三個城市意象,探討20世紀末以來香港、中國、台灣和新馬的華文小說,如何「彼此凝視,各有所思」,在世變之際,共用強烈憂患意識的文學想像,處理各自的內憂(現代化問題)外患(「中國」問題)。20世紀末以來,隨著冷戰逐漸結束,東亞和東南亞華人地區的政經局勢發生一大變化,如中國改革開放、台灣解嚴、香港百年回歸、新馬政府提倡「亞洲價值」(Asian values)、馬共解除武裝、中國崛起和台灣政黨輪替等。當華人世界紛紛響起開放、自由、和平、進步和統一的大聲響,各地華人小說家保持戒慎態度,以曖昧的、陰暗的、荒誕的小說敘事,檢視政經模式轉型過程中,對

個體與集體所造成的衝擊,處理20世紀末以降華人特殊的空間感和身體感——漂浮感、侵入感和消失感。本文論述分三大部分:第一部分的「浮城」,本文從香港西西、中國梁曉聲和新加坡希尼爾在20世紀80年代至90年代所提出「浮城」的小說景觀,觀察當中國向外開放並計劃收回香港,如何刺激三地作家作出各種「之間」的游移表述:殖民宗主國和祖國之間、資本主義和社會主義之間、中華文化和西化之間。本節特別強調三座「浮城」的關係:香港因九七回歸而成為「問題城市」,促動梁曉聲想像由社會主義至資本主義的「中國浮城」,以及希尼爾想像「孤島寡居」的「新加坡浮城」。第二部分的「鬼城」,本文將討論21世紀初的中國崛起,如何讓香港和台灣

女作家,把握住鬼魅的「邊緣性」和「排他性」特質,建構與中國保持距離的「鬼城」,分別回應「一國兩制」和「一個中國」的問題?如何讓中國和馬華作家,把握住鬼魅的「穿越性」,擬定「城/鄉」和「故鄉/原鄉」往返移動的「鬼城」敘事,各別引出「城包圍鄉」和華人離散的課題?第三部分的「滅城」,本文首先對華文小說中的「滅城」敘事,作一次跨界的鳥瞰,說明自20世紀末至21世紀初,各地如何藉由「滅城」想像,表達具有在地特色的憂患。其次,以兩個引爆「毀滅」幻想的時間點「1984」和「1989」為主題,思考中港「八0後」和台灣「七年級」作家,如何挪用「1984年」這象徵監控和威權的時間符號,處理他們成長期間政經變革的關

鍵時刻?1989年的天安門事件、鄭南榕自焚事件和《合艾和平協議》簽署,如何讓中國、台灣和馬來西亞華人作家,想像注定敗亡、碩果僅存或失敗主義的「共和國」?

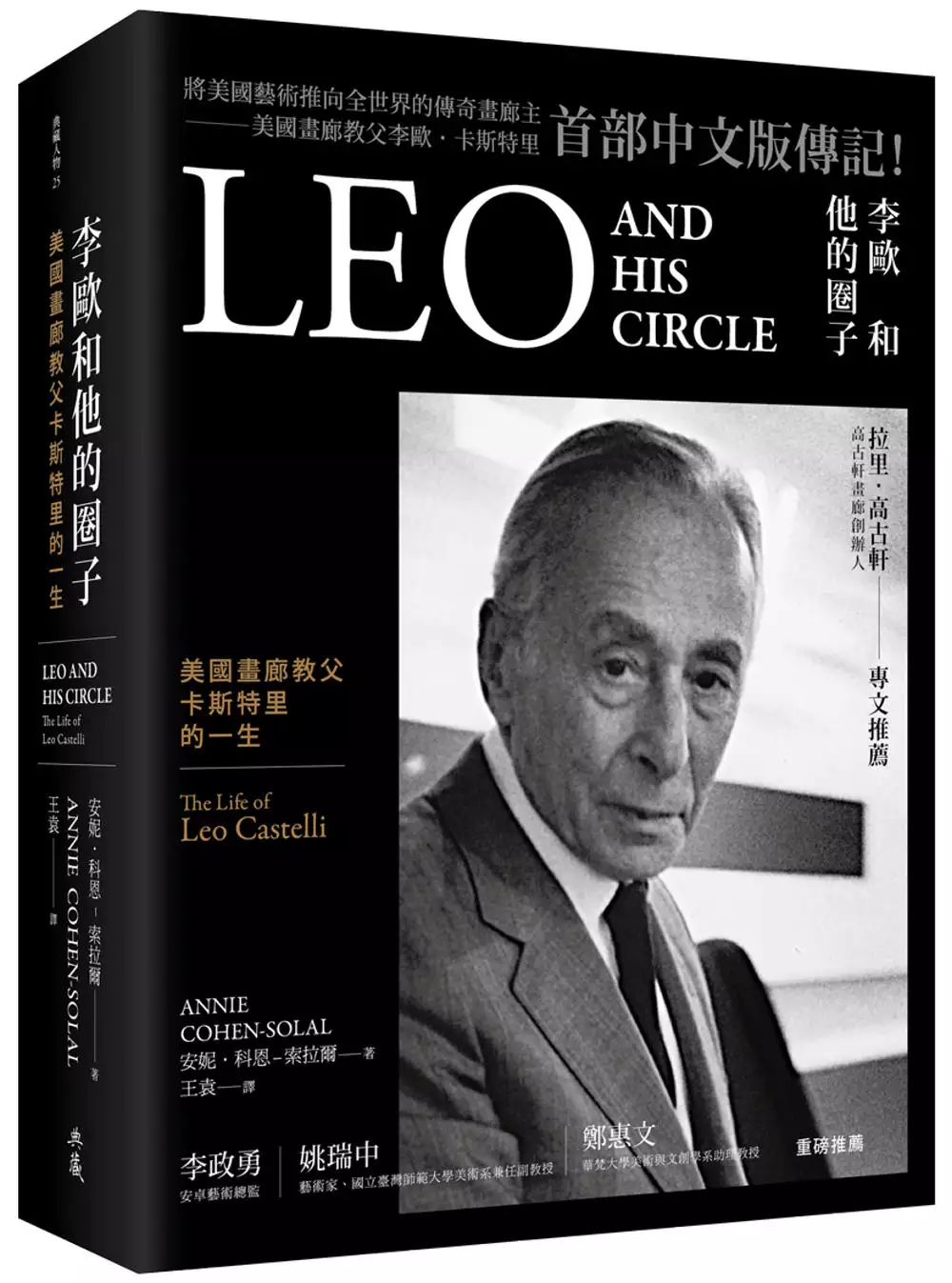

李歐和他的圈子-美國畫廊教父卡斯特里的一生

為了解決迷離 夜 蘇 活 時刻 表 的問題,作者安妮.科恩–索拉爾 這樣論述:

將美國藝術推向全世界的傳奇畫廊主, 美國畫廊教父李歐‧卡斯特里首部中文版傳記! 他用眼光、人脈、明星藝術家建立起自己的藝術帝國, 挖掘賈斯培‧瓊斯、安迪‧沃荷、李奇登斯坦等成為藝術界的明日之星, 超級畫廊主拉里‧高古軒、紐約畫廊女王瑪麗‧布恩都是他的門徒, 從保險銷售員到傳奇畫廊主,本書娓娓道出李歐‧卡斯特里精彩跌宕、波瀾壯闊的一生。 李歐‧卡斯特里(1907-1999),義大利裔猶太人,他是二十世紀最受人敬重的畫廊主,是美國最傑出的藝術商人,更是戰後美國藝術的奠基者之一。 50歲才開設人生的第一間畫廊,李歐以其對藝術的獨到眼光、細膩入微的觀察力以及堅

決果斷的執行力,將許多當時仍沒沒無聞的藝術家打造成藝術界的明日之星。賈斯培‧瓊斯、安迪‧沃荷、湯伯利、勞森伯格、李奇登斯坦等,成為這些幾乎是二十世紀藝術史中重要人物的推手。他對才華洋溢的年輕人慷慨資助,甚至定期支付薪水,幫助他們的作品尋找理想的藏家,而非僅看高價者,從而改變了藝術市場的遊戲規則。他以眼光、人脈、明星藝術家一步步打造自己的藝術網絡帝國,建立無可匹敵的美國藝術商業機構。而他與拉里‧高古軒(Larry Gagosian)等當今超級畫廊主之間的師承關係,亦體現了他對當代藝術世界深遠的影響。往後數十年始終在藝術界占有舉足輕重的地位。 本書以卡斯特里個人以及家族經歷作為切入點,探尋其

家族歷經戰爭、逃難、猶太屠殺、迫害等顛沛流離的發跡和中落。這段不曾被掩蓋卻從未被談起的身世,最終塑造了他既時刻保有戒備又富有吸引力的人格特質。這些特質亦讓它具有遠見卓識的從普普藝術到觀念藝術為每一個重要運動推波助瀾,也因此煽動起世界對美國當代藝術的熱情。 重磅推薦 拉里‧高古軒 高古軒畫廊創辦人專文推薦 李政勇 安卓藝術總監 姚瑞中 藝術家、國立臺灣師範大學美術系兼任副教授 鄭惠文 華梵大學美術與文創學系助理教授

民進黨台南執政侍從結構變遷之研究,1993~2013

為了解決迷離 夜 蘇 活 時刻 表 的問題,作者趙卿惠 這樣論述:

1993年陳唐山打破國民黨山、海派系在台南縣的輪流執政,民進黨取代了國民黨地方派系,成功地在台南縣市持續執政20年,這20年來,台灣整體政治環境仍是國民黨擁有中央執政優勢,僅有在2000-2008年首次中央政黨輪替由民進黨中央執政八年。被封為民主聖地的台南,這20年來穩定地在同一個地區由同一政黨不同派系長期執政,究竟是什麼樣的執政權力模式,讓在大環境下屬弱勢的民進黨能在台南長期執政不中斷?如果只用政黨和候選人條件來做為詮釋,似乎不能完整解釋台南地區特殊的政治生態。尤其是相較於民進黨其他地區執政情況,也沒有任何一個地區如同台南縣市一般,屬於民進黨「圈禁的選票」,因此本文以侍從結構來分析民進黨在

台南執政生態的研究,將民進黨在台南地區執政1993-2013的20年間分為執政三部曲,共有五位縣市首長,將其任內最重重要的福利政策資源分配對象、互惠模式與選舉結果做出對應分析,找出民進黨在台南縣市執政樣態。民進黨在恩庇轉移的模式中,將公共資源釋出的特殊利益,擴大支持網絡的互惠模式,屬於半侍從結構,而合併升格為直轄市時,政治經濟條件丕變,讓綱領式的新侍從模式得以依附民主制度存續。