航 港 局 造冊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MarcFerro寫的 歷史的盲目:我們世界的另一個故事 和姚瑞中,LSD的 海市蜃樓IV:台灣閒置公共設施抽樣踏查都 可以從中找到所需的評價。

另外網站強化海運第一線防疫保護力航港局與港務公司全面協助港埠關鍵 ...也說明:強化海運第一線防疫保護力航港局與港務公司全面協助港埠關鍵基礎設施人員 ... 任卸職紀錄之船員,亦即現階段仍持續從事海勤工作的船員造冊施打疫苗。

這兩本書分別來自允晨文化 和田園城市所出版 。

國立金門大學 閩南文化研究所 劉名峰所指導 楊世榮的 金門鎮水師與防務 (2019),提出航 港 局 造冊關鍵因素是什麼,來自於清代、水師、金門、綠營、海防。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 海洋文化研究所 湯熙勇、應俊豪所指導 賈俐文的 東亞薯榔的貿易與工藝──以漁網、船帆、衣服防腐為中心 (2013),提出因為有 薯榔、薯莨、防腐染料、染網、染帆、染衣的重點而找出了 航 港 局 造冊的解答。

最後網站港埠防疫COVID-19(武漢肺炎)作業指引 - 航港局則補充:(六)港埠相關業者應自行造冊記錄每日出勤作業人員名單。 二、 船員及船舶作業管理 ... 應針對登船作業人員造冊管理,並加強追蹤該人員後續健康狀況。 四)登船作業人員:.

歷史的盲目:我們世界的另一個故事

為了解決航 港 局 造冊 的問題,作者MarcFerro 這樣論述:

盲目,是歷史的關鍵詞 人們通常比較相信幻象,更甚於已經建立起來的真相——馬克.費侯 全球知名的歷史學者 年鑑學派大師馬克.費侯代表鉅作 撼世登場 費侯深入過去,只為說明當代的盲目,同時找回重要的共鳴。「社會的過去是一個取之不盡的仇恨寶庫……。」他語帶深意地表示。——《世界報》(Le Monde) 歷史學者企圖揪出盲目歷史的源頭,呼籲重視歷史的清明與智慧。——《程序》(LA PROCURE) 人類的命運,從來息息相關 陳弱水/國立臺灣大學歷史系教授 蔣竹山/東華大學歷史系副教授 陳建守/說書 Speaking of Books 創

辦人 強力推薦 楊豐銘/中研院民族所博士後研究員 審訂 《歷史的盲目》是當代法國學者馬克.費候的新著。書名的意思是有關「盲目」的歷史。馬克.費候主要研究二十世紀前期的歷史,特別專精於俄羅斯/蘇聯史以及電影史。這本書所說的「盲目」有很多種,包括:未能預見重大的潮流與事件、對現象的誤讀、忽視危機、拒絕承認發生的事、以多重標準評判事物。由於作者是現代歐洲史學者,書中談的幾乎都是對二十世紀和當代歐洲造成嚴重衝擊的事情,但其中不少的影響也是世界性的。某種程度上,這本書是負面的歷史,充滿不好、違反人道的場景:衝突、戰爭、災難、暴政、屠殺、經濟危機等等。重點是,人們沒有預見這些事,或

者雖然看到但不以為意。看這本書,會覺得二十世紀以來雖然是人類技術和經濟空前發達的時代,也是危機重重的時代。這的確是我們時代的重要特徵。這本書所想傳達的訊息應該是,設法創造清醒的狀態,不要一再受到突襲。——陳弱水/國立臺灣大學歷史系教授 這位法國年鑑學派的資深重要史家,過去我們台灣對他的印象以擅長處理電影與歷史的課題居多,偶爾還有一些認識是專長在俄國革命、一戰史、二戰史、法國史及殖民史,好像就沒了。其實他著作等身,我們引介進來的只是一小部分,好在現在又多了一個選擇。透過《歷史的盲目》,作者振聾發聵地指出,人們對於當代現勢,其實一直無法從過去經驗記取教訓。有各種盲目造成這些行為,像是輕蔑、

輕信、盲目樂觀及不願承認。從伊斯蘭革命、共產政體垮台到阿拉伯之春,這些事件似乎都未曾被預期到,這在在顯示我們毫無歷史意識及拒絕接受事實;或者是加入歷史卻不接受歷史。其中有句「人們通常比較相信幻象,更甚於已經建立起來的真相」,根本一語道破現今國際現勢的窘況。——蔣竹山/東華大學歷史系副教授 耄耋之年的年鑑學派老將馬克‧費侯推出這本鉅著,縱筆所及從第一次世界大戰、納粹主義、種族主義、新殖民主義、猶太大屠殺、伊斯蘭激進主義一路寫到911之後的恐攻事件及其餘波。就地理空間論,費侯要打破盲目的探照燈則遍及法國、德國、美國、俄國、中國和阿拉伯世界。費侯告訴我們人類之所以盲目是「自以為是」的結果,許

多自以為是的政策造就後來無可挽回的悲劇。費侯結合事件史和長時段的手法,為我們展演了上個世紀的歷史鉅變以及關於我們這個世界的另一種故事。——陳建守/說書 Speaking of Books 創辦人 為什麼我們在面對現實時,這麼盲目?世界大戰期間,納粹主義的崛起,猶太人的滅絕,五月風暴、共產主義垮台、2001年911恐怖攻擊、經濟危機,或極端伊斯蘭主義的崛起:這個世紀這麼多的插曲,顛覆了世界的秩序,也出其不意地讓我們措手不及。 在我們從來沒有被知會的時候,在專家們一片混亂的時候,在如今幾乎即時可用的分析要素增加的時候,人們沒有預測到的無情狀況,不斷出現。 在整個國家、政治領

袖或單純的市民都不知道、不能夠或不想要突然看到事實的真相的關鍵時刻,所有人都被不同形式的盲目折磨著:缺乏判斷力或理解能力、否認、盲從、錯覺或學說的影響。也因為在面對悲劇與大變動時缺乏勇氣而盲目。 但我們什麼都可以預見嗎?面對歷史的轉折,有可能想像出處、反應或了解嗎?帶著嚴謹與熱情,大歷史學家馬克.費侯要來探討這些問題,解開我們這個世界的盲目的原因,辨認幾個識見卓越者的英明睿智。完全未曾發表過的調查,將為我們的思考帶來啟發,讓我們的識見更卓越。 評論 馬克.費侯在《歷史的盲目》一書中偶爾會提出一些困擾的問題,而他也堅定地以教學手法回答這些問題,沒有敷衍、沒有廢話,讓本書更值得一

讀。他主張,「身為歷史學者,就是要思考並反問自己一些問題,勇於對官方說法提出質疑;要教導國民了解問題,教他們思考問題……」,而他的書就符合這個目標。——《政治與議會評論》(REVUE POLITIQUE & PARLEMENTAIRE) 《歷史的盲目》讓人覺得好像是馬克.費侯長久的寫作生涯中,曾經討論過的不同主題的掃描,橫跨作者自己看過及經歷過的某些證據時刻,給人包羅萬象的感覺。—— Un compte rendu de Jean-Guillaume Lanuque

金門鎮水師與防務

為了解決航 港 局 造冊 的問題,作者楊世榮 這樣論述:

自宋以降,金門以其關鍵地理位置,遂成海上絲綢之路的要角,亦是古代航海之「山形水勢圖」閩南航線的起始點。明洪武二十年(1387),設置金門守禦千戶所城以防倭盜,自此之後,金門進一步成為中國東南的海疆重鎮、閩南之鎖鑰。自明代金門千戶所城駐軍後,金門海防戰略位置日益提升;而隨著大明王朝的崩解,金門一躍成為反清復明之基地,兩軍隔海對峙,金門主宰著朝代更迭的關鍵歷史。康熙十九年(1680),清軍復佔金門,設置金門鎮總兵;康熙二十二年(1683),金門鎮總兵陳龍率轄下弁兵隨施琅渡海至臺圍剿鄭氏,經澎湖海戰,南明反清勢力徹底瓦解,清廷將臺灣納入版圖。此後,金門鎮水師的任務,由肅清南明鄭氏勢力轉而成為靖海剿

盜,尤以乾隆、嘉慶年間,東南海域海盜橫行,攻擊來往的商船與官兵,殺人越貨、或強索保護費,嚴重威脅海路安全,金門鎮水師遂擔負起緝捕海盜、靖海澄疆的任務。而每當臺灣遇天災飢荒或民變之際,飛奏告急請求內地應援,船艦大軍亦皆由金門料羅等候風信,揚帆東渡臺灣賑災或彈壓,更足證金門戰略位置之關鍵。清末,外國列強倚仗新式戰艦之船堅炮利,然此時清廷水師仍以傳統戰船抵禦捍衛。於內憂外患頻仍、高複雜性的時空背景下,金門鎮水師海防如何因應與佈署?本文即以此為題,探討金門鎮水師在有清一代閩臺海防中任務及地位之變化,及其造成的影響。關鍵字:清代、水師、金門、綠營、海防

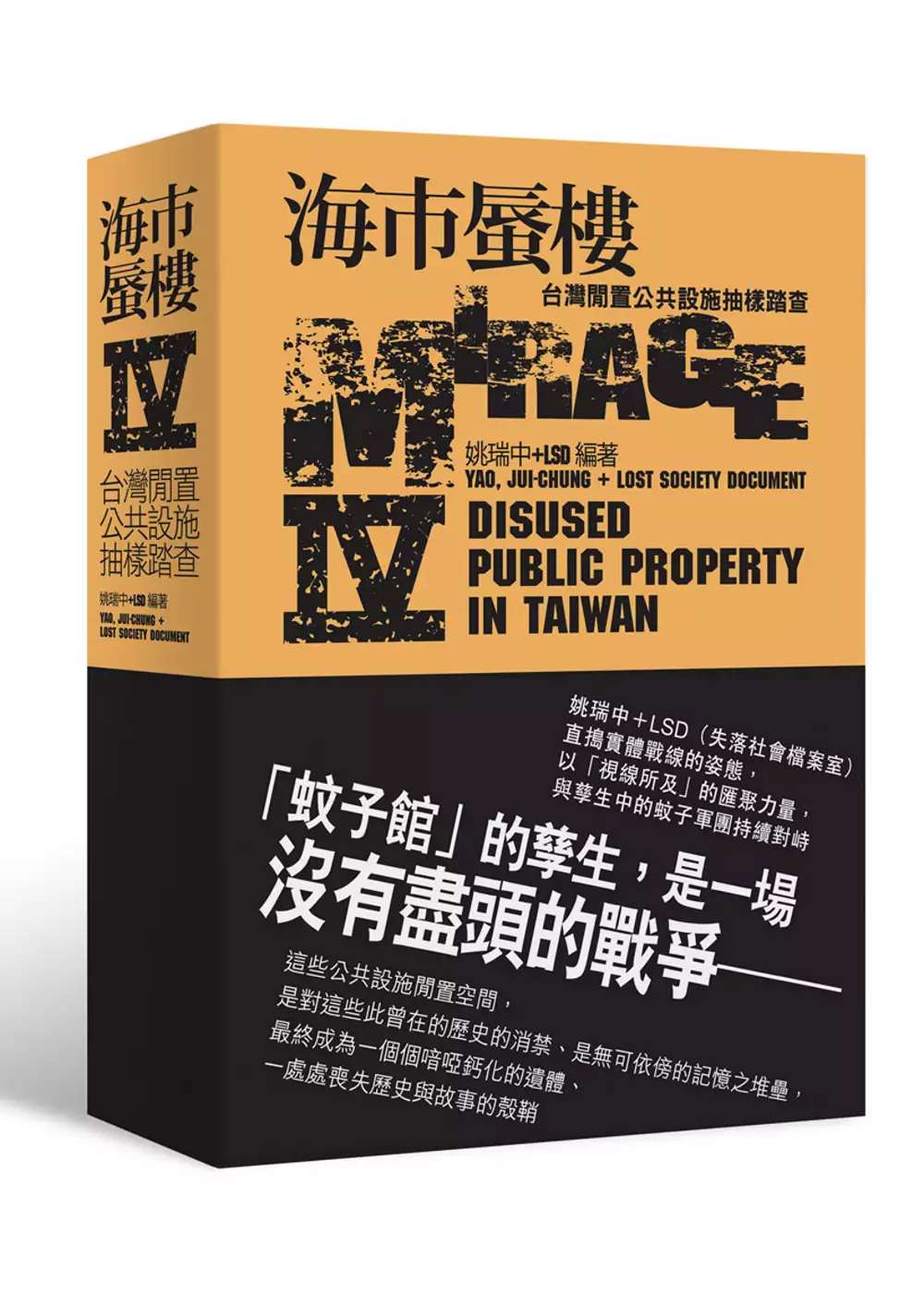

海市蜃樓IV:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決航 港 局 造冊 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

「蚊子館」的孳生, 是一場沒有盡頭的戰爭, 姚瑞中與「失落社會檔案室」以「視線所及」的匯聚力量, 與滋生中的蚊子軍團繼續對峙 ──全台閒置公共設施踏查,《海市蜃樓》系列作第四彈,重量上市! 從2010年以來,藝術家姚瑞中帶領著LSD(失落社會檔案室)的成員以「海市蜃樓」為名,進行了返鄉踏查全台的「閒置公共設施」──亦即現在耳熟能詳的「蚊子館」,到今年為止已經是第四年。但從《海市蜃樓》到《海市蜃樓IV》,蚊子館依舊各處滋生,第四年的踏查成果集結了高達七百頁的百項案例,相較於往年各冊的海市蜃樓都要更加厚實而沉重。 透過LSD成員們第一手拍攝、撰寫閒置現場的踏查記錄,不難發

現這些閒置空間的形成原因儘管錯綜複雜各有來由,但是歸咎其源卻來自相似的理由:原先規劃功能因時空背景變遷而消失、建設政策與民意需求脫節、規劃不夠周全等,導致這些空間儘管耗費公帑大肆建設,卻只能完全荒廢;另一方面,也有些蚊子館成因是選舉政策支票的結果、或出於公部門標案的弊案與業務貪瀆。在《海市蜃樓IV》中,更特別可以看見機關建物更新後閒置無用的原行政建物的荒廢、缺乏維修經費的老舊建築等。 「蚊子館」的踏查不僅揭露了政府公共工程政策的各種暗角所在,也揭露了國家發展中「硬體優先」、將「建設」等同於「經濟發展」的畸形傳統;在大興土木的建設政策下,存留下來的這些宛如廢墟一般的閒置公共設施,最終僅成為

一個個喑啞失聲的歷史遺體;一處處喪失故事、被蛻下、被拋棄的記憶殼鞘。 「蚊子館」是現代社會所共構出的廢墟;要深入這個共構之業的結構,必須從「看見」廢墟、尋找其中被遮蔽之處開始。

東亞薯榔的貿易與工藝──以漁網、船帆、衣服防腐為中心

為了解決航 港 局 造冊 的問題,作者賈俐文 這樣論述:

在中國傳統染網、帆、衣之防腐染料中,最具代表性者,當為薯榔。薯榔是一種生長山區的藤本植物,塊莖因富含單寧,除單純改變色澤,還具有防腐、防水、爽膚不黏身的功能,中國大陸長江以南、越南、臺灣、琉球都有分佈。本論文以地區別,分述薯榔在當地的利用情形。末章則討論「薯榔染」防腐工藝。 在中國,薯榔最早以中藥名「赭魁」見諸文獻,北宋時在南方被作為鞣料,明代文獻頻繁可見在閩粵被用於染色外,還被水上工作者用來染衣與漁網以防腐及防水,清代以降利用其利水堅緻特性者又擴及浙江與廣西,廣東還用以染就夏服莨紗綢,流行一時。閩粵桂雖盛產薯榔,但因用量大,尚需仰賴進口。 在臺灣,可能於荷西時期,中國商人即與

臺灣原住民交易取得薯榔,運販大陸。清領時期,臺灣漢人對薯榔染色、染網的利用及與大陸的貿易仍然持續,至清領末期,赭色薯榔衫已成臺灣沿海漁戶的特徵。日治時期,薯榔持續銷往大陸,浙江、福建是主要市場。日本人對薯榔也不乏調查,並開發出製成墨水、船底防腐塗料等新的應用。基於戰時對可鞣革單寧材料的迫切需求,日人曾有意將臺灣薯榔輸往日本,日治末期還將單寧含量較佳的廣東種薯榔移植臺灣。 在越南,18世紀至20世紀中前期的文獻顯示薯榔被廣泛用來染衣,乾隆年間就有經邊境輸往中國的記載。近代,北越是中國地區薯榔主要的進口地。貿易路線有沿西江流域河道直運到廣東者,或經河道、鐵路運到海港再往中國的海路。前者以河道水

淺運販有限,海路才是中越薯榔貿易的大宗。越南薯榔主要銷往兩粵市場,1930年代後,因中國提高關稅與莨紗綢的沒落,貿易量逐漸消退。 末章整理防腐原理,並按操作步驟逐步討論薯榔染防腐工藝。冷染是近代較常見且符合科學理論的方式,用以磨碎薯榔有各式偏好的工具。新網染曬次數多,至少3遍以上,舊網可減少。水對薯榔的比例,在3倍左右,汁液務必除去薯榔渣再浸泡,否則乾後很難處理。用不完的薯榔可埋在砂中,以防腐爛。

想知道航 港 局 造冊更多一定要看下面主題

航 港 局 造冊的網路口碑排行榜

-

#1.1/7~2/6重啟小三通只限金馬民眾和陸配| 國際 - CTWANT

根據陸委會規畫,旅客名單將由金馬地方政府負責造冊、管控,邊境防檢疫 ... 約1.4萬人、536名陸配,名單將由縣府造冊,再交給航港局作為登船檢查。 於 www.ctwant.com -

#2.【海測凸搥】駕駛富江艦船長資格不符竟放行中科院、龍德造船

【海測凸搥】駕駛富江艦船長資格不符竟放行中科院、龍德造船、航港局難辭其 ... 要進行造冊並說明其身分與工作性質,在船長與大副、水手也都要附上其 ... 於 www.upmedia.mg -

#3.強化海運第一線防疫保護力航港局與港務公司全面協助港埠關鍵 ...

強化海運第一線防疫保護力航港局與港務公司全面協助港埠關鍵基礎設施人員 ... 任卸職紀錄之船員,亦即現階段仍持續從事海勤工作的船員造冊施打疫苗。 於 pingtungtimes.com.tw -

#4.港埠防疫COVID-19(武漢肺炎)作業指引 - 航港局

(六)港埠相關業者應自行造冊記錄每日出勤作業人員名單。 二、 船員及船舶作業管理 ... 應針對登船作業人員造冊管理,並加強追蹤該人員後續健康狀況。 四)登船作業人員:. 於 www.motcmpb.gov.tw -

#5.小三通重啟明年1/7至2/6 - 人間福報

... 以金馬地區民眾及陸配為限,採專案申請方式向交通部航港局申請航班。 ... 人、陸配536人,由金門、馬祖兩縣市政府造冊,交由航港局辦理登船檢查。 於 www.merit-times.com -

#6.航港體制改革之移轉作業管理系統 - 行政院主計總處

務一分為二,移轉為航港局與港務公司,關於移轉作業之進行,本文希望藉由引進新科 ... 顆數、印模,造冊列入移交。 三、 資產風險評估. 四港均有資訊安全管理系統, ... 於 www.dgbas.gov.tw -

#7.交通部航港局2週年特刊 - GPI政府出版品資訊網

書籍介紹. 因應政府組織改造,「交通部航港局」於101年3月1日正式成立,掌理我國航政及港政公權力事項。本書係介紹航港局之組織及業務職掌、施政理念及願景,以及成立2 ... 於 gpi.culture.tw -

#8.交通部航港局2週年特刊- 藝文 - 作家生活誌

因應政府組織改造,「交通部航港局」於101年3月1日正式成立,掌理我國航政及港政公權力事項。本書係介紹航港局之組織及業務職掌、施政理念及願景, ... 於 showwe.tw -

#9.高市府全力協助高雄港區關鍵基礎設施人員施打疫苗 - 勁報

【勁報記者蔡宗武/高雄報導】 鑑於高雄國際商港擔負我國國際貿易與國內民生物資運送的重要任務,港區貨櫃裝卸及碼頭營運一刻不可中斷,交通部航港局及 ... 於 www.twpowernews.com -

#10.台中港第一線從業人員疫苗開打| 中華日報 - LINE TODAY

考量目前疫苗數量尚屬有限,僅先針對三年內有任卸職紀錄之船員,即現階段仍持續從事海勤工作的船員造冊施打疫苗。 航港局與港務公司盤點人員名單,並 ... 於 today.line.me -

#11.交通部航港局辦事細則 - 全國法規資料庫

一、船舶相關法規制(訂)定、修正或廢止之研議及擬訂,船舶國際公約之認可及施行之擬議審核。 二、船舶之建(購)造、改造、修理、抵押、出售及拆解等事項之核議。 於 law.moj.gov.tw -

#12.重要資訊 - 國立花蓮高工

標題 日期 資料群組 2021花工創客夏令營錄取名單 2021‑08‑16 技術教學中心 110學年度內部控制制度 2021‑08‑12 校長室 110學年度新生訓練行程表及注意事項! 2021‑08‑11 教官室 於 www.hlis.hlc.edu.tw -

#13.盧寵茂稱望港納入大陸器官捐贈系統同月港取消器官捐贈登記飆升

高拔陞當時指,會配合醫務衞生局的政策方向,探討與大陸建立恆常器官移植互助機制,並稱香港與大陸在器官捐贈、分配及移植的運作上,「有不少值得互相借鏡 ... 於 hk.epochtimes.com -

#14.修正登船管理規定船代業者6點聲明 - Yahoo奇摩新聞

基隆市船代公會昨(廿四)日針對航港局北部航務中心本(十一)月廿二日召. ... 四、臨時需登輪人員,不在登輪造冊中,要由承辦人員登載,有時因意外 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#15.交通部公告「船員服務規則」修正草案(2015-06-02) - 法源法律網

修正條文第十條) 六、配合航港體制改革,港務局改制為航港局及臺灣港務 ... 分班配置,統一調度輪班, 並將實際配置情況造冊,航政機關得隨時抽查。 於 www.lawbank.com.tw -

#16.偽満洲國政府公報 - 第 21 卷 - Google 圖書結果

... 城料来斯基、或印於對曲之上端右角(丁)寄件人之姓名住址、應在止前港马、如普於 ... 如附收航外汽费而此山紀念郵或许鄧行、期现紀人心支慈俄俄、科以原寄局名稱及 ... 於 books.google.com.tw -

#17.經濟·科技--人民網

今天(28日)上午,中國東方航空使用中國商飛全球首架交付的C919大型客機, ... 記者27日從國家統計局獲悉,4月份,工業生產繼續恢復,企業營收增長加快,規模以上工業 ... 於 finance.people.com.cn -

#18.航港局提前3/1實施高港船員抗原快篩高市同步調整修造船廠 ...

交通部航港局今(25)日晚間宣布高雄港船舶全體船員需完成抗原快篩並通報, ... 非屬上述人員由各船廠自行造冊可免快篩,但仍需辦理實聯制入廠。 於 newtalk.tw -

#19.高雄港引水人確診風波航港局一日發兩聲明澄清 - beanfun!

有媒體報導引水人染疫擴大恐造成塞港或港區作業停擺,航港局澄清說明,高雄港現有44 ... 未完成PCR篩檢禁止進入港區不准上工,對經通知仍未能配合篩檢人員造冊移請警察 ... 於 www.beanfun.com -

#20.5大商港列冊1萬1883人施打疫苗確保航海運輸暢通 - 自由時報

航港局 表示,這波列冊的主要是引水人、航安與港區關鍵基礎設施人員、驗船師、船員(3年內有任卸職紀錄者)、港區第一線從業人員,以及內陸貨櫃集散站 ... 於 news.ltn.com.tw -

#21.高雄市旗津區大關路公營出租住宅先期規劃計畫案

結構補強改善、整建維護方式改善旗津區大關路航港局宿舍,供作公營住宅及複合公共空間 ... 及僑仔頭之糖產,於1908 年興築打狗港並利用淤泥填港造陸,以為倉儲和停車使. 於 pip.moi.gov.tw -

#22.交通部航港局攜手臺灣港務造冊高雄港從業人員1685人接種 ...

交通部航港局攜手臺灣港務造冊高雄港碼頭從業人員接種新冠肺炎疫苗,預估接種5569人次,根據統計截至7月5日1685人完成接種,接種率約30%, ... 於 freshweekly.tw -

#23.交通及建設部航港局組織法草案總說明

政業務,特設航港局(以下簡稱本局)。 本局之權限職掌。 海運航業、船舶、船員、海事、. 商港之法規、 ... 於 npl.ly.gov.tw -

#24.船員們衝到高雄巨蛋施打站卻撲空?衛生局:本人收通知再行動

輪機長屬於國際商船船員,歸第3類施打對象,並在航港局造冊名單中,衛生局回應,若沒有收到簡訊通知,則不在施打範圍內。6月18日、6月19日2天,第3類 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#25.COVID-19 接種對象列冊分類說明

由各醫事機構造冊提供轄區衛. 生局/所上傳。 ... 2 衛生單位第一線防疫人員:衛生局(所)之編制人員、第一線聘僱或派遣人員、司機、工友等。 ... 交通部航港局. 於 www.chshb.gov.tw -

#26.交通部港務局/9QJFXSC/

交通部基隆港務局員工移撥「交通及建設部航港局- 道客巴巴 ... 1、登船業者應提報登船人員名冊予航港局造冊,經審查人員所屬業別後,始. 得造冊。 說明:. 於 sk.crowleycarbonaustralia.net -

#27.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 397 頁 - Google 圖書結果

... 现有油機於五月秒完成,自六月開始港,二七枚、四三年, 000 主密查防在案, ... 已令公安局查報造册,以以便遇事谠息靈通、五日頃、本站道東八卦溝、人烟稠密、酒轉呈 ... 於 books.google.com.tw -

#28.金門縣政府全球資訊網-釐清優先順序,明確推動期程

... 復航,行政院業於去年12月22日宣布「金馬地區民眾春節交通專案」,112年1月7日至2月6日止,每日至多以一航班為限,由地方政府造冊控管,向交通部航港局專案申請。 於 www.kinmen.gov.tw -

#29.航港局重申高雄港所有從業人員均須依市府要求完成PCR篩檢

港 公司並列冊通知行為人及所屬公司,未完成PCR篩檢禁止進入港區不准上工,對經通知仍未能配合篩檢人員造冊移請警察機關協助後續通聯追蹤。 航港局 ... 於 finance.ettoday.net -

#30.臺灣港務股份有限公司港埠防疫COVID-19(新冠肺炎)作業指引

業者應將每日出勤作業人員名單及體溫量測自行造冊紀錄,留存1 個. 月備查。 二、船舶作業管理 ... (2) 作業人員依其與船員接觸機率,防護裝備分別如下,並依航港局規. 於 5gsmart-trans.org.tw -

#31.新竹豪雨炸林智堅12億棒球場! 桃園鄭文燦總圖漏水! 陳歐珀女兒 ...

林智堅12億棒球場變"泳池"影片曝!40:53 陸撤禁團令 航空 股飆! 觀光 局 :將啟小兩會前期溝通46:52 寵上天! Jisoo狗慶生送Dior! Ro... 於 www.youtube.com -

#32.交通部航港局函

機構研訂浮具檢驗標準,並得邀請專家、學者、航. 政機關及相關單位召開專案小組審議之。相關浮具. 宜由地方政府註冊發證或由業者造冊列管,其內容. 於 admin.taiwan.net.tw -

#33.基市船代會反映:航港局新修正登輪人員管理辦法增添業者困擾

4.臨時需要登輪人員,不在登輪造冊裡,要由承辦人員登載,有時因意外半夜急需登輪該如何處理又增很多麻煩。 5.在三月一日要第二階段實施的船舶網路連接 ... 於 www.cdns.com.tw -

#34.小三通復航初探 - 馬祖資訊網

據告我方作業程序,除昨日航港局邀集金、馬兩縣討論外,今日陸委會邀集 ... 旅客由縣政府認證造冊,前一天送陸委會(國安局、移民署、航港局)審查。 於 www.matsu.idv.tw -

#35.交通部航港局Maritime Port Bureau. MOTC

交通部航港局Maritime Port Bureau. MOTC - 夢想航道航港知道. 於 www.motcmpb.gov.tw -

#36.新編六法參照法令判解全書 - 第 2995 頁 - Google 圖書結果

種費用或四費用或實物應通過管理局繳納管理局應根據公」第八十六條二每個國家應向 ... 一公海對所有國家開放不論其為沿海國或內陸國船舶在航程中或在停泊港內不得更換 ... 於 books.google.com.tw -

#37.交通部航港局2週年特刊 - 國家書店

因應政府組織改造,「交通部航港局」於101年3月1日正式成立,掌理我國航政及港政公權力事項。本書係介紹航港局之組織及業務職掌、施政理念及願景,以及成立2年來業務 ... 於 www.govbooks.com.tw -

#38.附件一、場址規劃之海域範圍敏感區域

兩岸直航航道. 交通部(航港局). 2020. 臺灣地區與大陸地區人民關. 係條例. 自然保留區. 農委會(林務局). 2020. 文化資產保存法. 野生動物保護區. 野生動物保育法. 於 www.moeaboe.gov.tw -

#39.交通部航港局2週年特刊 - 五南文化廣場

因應政府組織改造,「交通部航港局」於101年3月1日正式成立,掌理我國航政及港政公權力事項。本書係介紹航港局之組織及業務職掌、施政理念及願景, ... 於 www.wunanbooks.com.tw -

#40.港埠登船作業管理防疫規定

理業者(船東)提送「登船人員紀錄表」與登船業者自行造冊記錄. 每日出勤作業人員之名單稽抽查,若有任意登船者送交通部航. 港局裁處。 (三) 至健康監測紀錄表及關懷登船 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#41.財政部全球資訊網

財政部高雄國稅局表示,111年度綜合所得稅結算申報截至112年5月25日止,近八成已 ... 風險標的時,發現1只自柬埔寨西哈努克港起運,經由高雄港預定轉口至印尼之貨櫃. 於 www.mof.gov.tw -

#42.中央疫情指揮中心擬訂「離岸風電防疫計畫」 By WindTAIWAN

或比照航港局對國籍輪船員作法,離岸風電相關外籍船舶人員(不含陸籍人員)得以持目的事業主管機關核發之 ... (六)港埠相關業者應自行造冊記錄每日出勤作業人員名單。 於 windtaiwan.com -

#43.政院拍板!小三通分階段復航首波明年1/7至2/6開放金馬民眾

... 以金馬地區民眾及陸配為限,採專案申請方式向交通部航港局申請航班。 ... 陸方船隻,向航港局申請,由地方政府造冊,再交給航港局作為登船檢查。`. 於 rwnews.tw -

#44.開戶申請- 中小企理財- 中國銀行(香港)有限公司

粵港澳大灣區金融服務 · 來港個人金融服務 · 東南亞個人金融服務 ... 樓換樓貸款計劃 · 安老按揭計劃 · 保單逆按計劃 · 醫院管理局員工置業貸款計劃. 於 www.bochk.com -

#45.糾正案文

之漁船未予造冊列管、載客人數限制欠缺. 科學計算根據、未實施漁船船體傾斜 ... 就漁船附搭航前檢查事項實施定期或不 ... 航港局積極辦理,賦予漁船附搭載客人數最高限. 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#46.機關名稱:交通部航港局 - 標案瀏覽

日期 類型 代碼 20230526 公開取得報價單或企劃書公告 MPB112C0525B 20230526 決標公告 MPB11260518C 20230526 決標公告 MPB11240515A 於 ronnywang.github.io -

#47.港埠登船作業管理防疫規定 - 航港局

登船業者應提報登船人員名冊予航港局造冊,經審查人員所. 屬業別後,始得造冊。 2. 國際商港登船人員登船時辦理以下事項:. (1) 登船時,出示快篩結果照片(試劑上需有 ... 於 www.motcmpb.gov.tw -

#48.政院通過小三通春節專案船隻即起開放申請限2類人造冊座位數 ...

交通部長王國材表示,小三通船隻即日起可向航港局申請啟航。記者周湘芸/攝影 ... 座位數是由金門、馬祖兩縣市政府造冊,交由航港局辦理登船檢查。 於 udn.com -

#49.基隆港開打疫苗智慧防疫門擬擴大應用- 生活- 工商

交通部航港局5日表示,基隆港即日起針對逾2千位工作人員施打疫苗,另外在基隆港西三庫也導入「智慧防疫門」,兼具五合一(自動酒精洗手、偵測多人 ... 於 www.chinatimes.com -

#50.防堵高雄港區疫情擴散交通船清消比照防疫計程車| 生活 - 中央社

祁文中作出5大指示,包括:第一、港務公司通知受篩檢單位事先造冊,針對1922實 ... 航港局25日起在中島商港區設置2處檢查站,所有登船人員須到站統一 ... 於 www.cna.com.tw -

#51.臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司港埠防疫COVID-19(武漢 ...

(六) 港埠相關業者應自行造冊記錄每日出勤作業人員名單。 二、 船員及船舶作業管理. (一) 船員入境管理. 船員入境管理之規定依據航港局109 年3 月19 日1091910100A. 於 www2.tc.edu.tw -

#52.「昨天可以打今天就不行?」船員「被退貨」 衛生局 - 四季線上

高雄市衛生局了解後說明,港埠輪船人員名單由輪船公會造冊,提交航港局核定,轉疾管署之後,交由地方衛生局分批以簡訊通知。提醒沒收到簡訊的民眾, ... 於 www.4gtv.tv -

#53.航港局、港務公司協助港埠人員打疫苗20210707

航港局 指出,其中基隆港、臺北港、臺中港及花蓮港前述人員,預計在七月十 ... 有任卸職紀錄的船員,即現階段仍持續從事海勤工作的船員造冊施打疫苗。 於 tssp.neocities.org -

#54.港埠登船作業管理防疫規定 - 航港局

登船業者應提報登船人員名冊予航港局造冊,經審查人員所屬業. 別後,始得造冊。 2. 國際商港登船人員登船時辦理以下事項:. (1) 由檢查站人員於登船系統或QRcode 檢核 ... 於 www.motcmpb.gov.tw -

#55.交通部次長祁文中第六天坐鎮高雄港應變中心,統籌防堵疫情 ...

另黃區已篩檢人員由業者造冊,於今、明(27、28)兩日完成發放快篩劑,並囑 ... 須專案申請經航港局核准,同時提出24小時內之陰性證明,依照航港局登船 ... 於 web02.mtnet.gov.tw -

#56.鴻威國際工程 - 水利署

... 權管項目造冊並檢送監. 造審核,引水人後方實體圍牆請廠商屆時提供拆除施工前、中、後照片. 送港務分公司辦理報廢程序。 2. 有關第三船渠交通部航港局權管設施項目, ... 於 www-ws.wra.gov.tw -

#57.冀跨境機制釋疑盧寵茂:港器官港用「智方便」新增功能即時查 ...

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗形容內地器官捐贈系統相當完善和公平公正,儲存全國需輪候器官移植病人資料,會24小時運作,每當有「大愛恩人」捐出器官時便根據 ... 於 life.mingpao.com -

#58.政院通過小三通春節專案船隻即起開放申請限2類 ... - 好房網News

座位數是由金門、馬祖兩縣市政府造冊,交由航港局辦理登船檢查。 金廈小三通,以往是往來兩岸最便捷的道路,但受到疫情影響,已經暫停超過2年。 於 news.housefun.com.tw -

#59.交通部航港局函0823

交通部航港局函 ... 象之造冊作業一案,請依說明二辦理,轉請查照。 ⠀⠀⠀⠀⠀………… 說明: ... 正本:本局航安組、船員組、船舶組、航務組、各航務中心. 於 www.ncsu.org.tw -

#60.台灣即時新聞 - Vexed.Me

澎湖縣馬公市文光路一處民宅,昨日深夜突然冒出火警,屋內4人緊急逃生,澎湖縣政府消防局據報後,立即派出消防車及救護車趕往現場搶救,火勢迅速在10分鐘內獲得控制, ... 於 vexed.me -

#61.港埠登船作業管理防疫規定 - 臺灣港務公司

1. 登船業者應提報登船人員名冊予航港局造冊,經審查人員所. 屬業別後,始得造冊。 2. 國際商港登船人員登船時辦理以下事項:. (1) 登船時,出示快篩結果 ... 於 www.twport.com.tw -

#62.澎湖縣海上航行船舶緊急停泊漁港申請書

噸. 申請船舶噸數. 申請日期. 中華民國年月日. 緊急申請泊靠檢附資料:. 一、申請人身分證正反面影印本。 二、隨船人員正、反面影本(需造冊)。 三、航港局核發之隨 ... 於 www.penghu.gov.tw -

#63.臺中市歷史建築高美燈塔修復及再利用計畫目次

混凝土造燈塔;後者位於基隆市中山區,為日治時期臺灣總督府航路標識燈臺所 ... 2 依「交通部航港局高美燈塔及基隆燈塔修復及再利用計畫」3.工作需求2019.11.1,頁1。 於 www.tchac.taichung.gov.tw -

#64.港華智慧能源:退出上海燃氣所得資金令集團財務更充裕- RTHK

港 華智慧能源早前公布,退出上海燃氣全數25%權益投資,將獲得約46.6億元人民幣。 行政總裁黃維義表示,去年國際油價突然飆升,上海燃氣進口液化 ... 於 news.rthk.hk -

#65.檢追航港局爆弊案約談10人5交保 - 華視新聞網

交通部航港局的航安組燈塔工程,及維護科的盛姓技佐,被指控辦理8座燈塔整建工程設計監造案時,涉嫌利用職權,不實審核工程驗收、接受招待、減免違約 ... 於 news.cts.com.tw -

#66.高雄港所有港區公司機構及所屬從業人員均須依高雄市政府要求 ...

... 未完成PCR篩檢禁止進入港區不准上工,對經通知仍未能配合篩檢人員造冊移請 ... 航港局呼籲,防疫工作需政府民間攜手合作,確實落實各項防疫措施, ... 於 www.mypeoplevol.com -

#67.航港局重申高雄港所有港區公司機構所屬從業人員均須完成PCR ...

港 公司並列冊通知行為人及所屬公司,未完成PCR篩檢禁止進入港區不准上工,對經通知仍未能配合篩檢人員造冊移請警察機關協助後續通聯追蹤。 航港局呼籲,防疫工作需政府 ... 於 www.motcmpb.gov.tw -

#68.港埠防疫COVID-19(新冠肺炎)作業指引 - 經濟部工業局

(六)港埠相關業者應自行造冊記錄每日出勤作業人員名單。 、船員及船舶作業管理. (一)船員入境管理. 船員入境管理之規定依據航港局110年9月3日航港字第. 於 www.moeaidb.gov.tw -

#69.附件三:港澳居民入境作業流程圖

並每天將名單造冊送航警局,且副知航站主任。 境管局審核同意後,通知港局,並將入台證寄送港局。另,並告知當事人檢具「無SARS症狀診斷證明」,至港局申請登機許可。 於 www.mac.gov.tw -

#70.我國海事調查制度現況之研究 - 中華航運學會

流龐大,依航港局官方數據去年海難有233 件,平均1.5 天發生1 件. 海事案件,如此頻繁之事故好發率,當海事發生就需進行海事調查以找出肇. 於 www.maritime.org.tw -

#71.表三桃園航空自由貿易港區人員長期入出許可證申請表

圖三人員長期入出許可證申請流程. 統一造冊報民. 航局複審. 審查是. 否通過. 民航局. 航警局進行. 安全查核. 是. 製證、發證. 申請單位. 遠雄公司. 於 www.caa.gov.tw -

#72.OPENTIX兩廳院文化生活年度數據分析發布

直轄市定古蹟"臺北放送局"修復工程今日開工 ... 創作逾一甲子"李喬全集"小說卷30冊出版 ... 曉劇場"潮來之音"歐洲巡演萬座曉劇場週末啟航 ... 於 newnet.tw -

#73.防汛生力軍加入林姿妙縣長視察防汛整備情形 - 好視新聞網

宜蘭縣政府新增壯圍抽水站及砂仔港二號抽水站等2座抽水站加入防汛作戰,為有效改善易淹水地區常年積淹情形,宜蘭縣政府已陸續完成抽水站體設備更新與 ... 於 newsday.tw -

#74.郭慶良服務機關︰交通部航港局

二、船舶之建(購)造、改造、修理、抵押、出售及拆解等事項之核議。 三、船舶(含小船)檢查、丈量、載重線或吃水尺度勘劃事項之業務督導。 四、船舶 ... 於 www2.nkust.edu.tw -

#75.政院重啟小三通開放半套、未納台商 - 台灣醒報

... 交通部航港局申請,為兼顧防檢疫能量,金門每天至多一班,馬祖每週至多兩班,而搭乘旅客以金馬地區之民眾、陸配等為限,並由金馬地方政府負責造冊 ... 於 anntw.com -

#76.活魚運搬船自大陸及香港地區返臺防檢疫問答集

及聯絡資訊)並造冊留存備查;區內船員不得離船或離開限定停. 泊碼頭區域,每日早晚應量測及記錄體溫 ... 由漁業署漁業監控中心通知交通部航港局所屬檢查單位、漁港. 於 www.fa.gov.tw -

#77.小三通復航陳雪生持續致電陸委會 - 馬祖日報

小三通復航陳雪生持續致電陸委會、航港局進行瞭解陸委會邀相關作最後確認後 ... 含陸方)旅客由縣政府認證造冊,前一天送陸委會(國安局、移民署、航港局)審查。 於 www.matsu-news.gov.tw