臺灣聚落的類型與 構成的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

另外網站第十八章聚落(一) - 社會科教室也說明:在一定的範圍內,大部分由集村共同組成的聚落,稱為集村聚落;大部分由散村共同組成者,則稱為散村聚落。因此,聚落的規模和類型均是以相對程度而言,亦即集村聚落會包含散 ...

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立高雄科技大學 觀光管理系 李一民所指導 汪詠薇的 青年返鄉創業聚落之「觀光吸引力、旅遊體驗與重遊意願」相關性研究-以高雄市美濃永安為例 (2021),提出臺灣聚落的類型與 構成關鍵因素是什麼,來自於青年返鄉、觀光吸引力、旅遊體驗、重遊意願、返鄉創業。

而第二篇論文靜宜大學 社會工作與兒童少年福利學系 劉鶴群所指導 劉燕萍的 社區發展協會對社區發展需求之認知與實踐-以臺中市海線社區幹部為例 (2021),提出因為有 社區發展協會、社區發展需求、社區資源的重點而找出了 臺灣聚落的類型與 構成的解答。

最後網站臺灣的聚落則補充:臺灣 的聚落類型. 什麼是聚落? 人們聚集住在一起的地方稱為聚落. 臺灣有哪些不同型態的聚落? 最小的聚落是村莊,比村莊大的聚落是城鎮,比城鎮還要大的聚落是都市.

Anti-Trust

為了解決臺灣聚落的類型與 構成 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

臺灣聚落的類型與 構成進入發燒排行的影片

本集主題: #國立臺灣史前文化博物館 #臺灣史前史廳

這次由研究典藏組的 #葉長庚研究助理,為大家介紹臺灣史前史廳。

展覽說明:

臺灣早在史前時代就是各地族群來往頻繁之地。數千年來,臺灣逐漸經由移民與其交流,發展出多樣的史前文化,時間上涵蓋舊石器時代晚期、新石器時代及鐵器時代,延亙了至少一萬五千年。他們的故事構成了臺灣史前史的內容。本展示廳包含八個展示主題,以臺灣出現最早的人類與文化開始,到距今約四百年前,臺灣進入歷史時期為止。

臺灣史前的序幕:

本單元一開始簡要描述臺灣史前文化具有多元發展的特色,然後以冰河時期為背景,說明最早進入臺灣的人群曾在這個土地上發展出的史前文化。本展示室以「左鎮人」與「長濱文化」為起點,帶領觀眾走進臺灣史前的世界。

臺灣史前人的生活:

本單元以介紹臺灣史前人類的生業方式為主軸,以「古台北湖」為設定的背景。內容包含開啟臺灣新石器時代的「大坌坑文化」,繼之而起的「細繩紋陶文化」,還有「圓山文化」人及「芝山岩文化」,以他們在古台北湖畔的生活方式,介紹臺灣史前人在採集、捕魚、狩獵及農業等生業活動的樣貌。

臺灣史前陶器:

陶器是新石器時代人類普遍使用的日用品,不論是日常生活、祭祀或是陪葬,陶器都扮演了重要的角色。本單元以陶器為主角,以臺灣中南部為設定的背景。內容包含介紹臺灣史前陶器的類型、功能、特性、製作技術、文化特徵、藝術風格等,也說明陶器在臺灣考古研究上的普遍性及重要性。

臺灣史前人與海洋:

海洋對臺灣史前人類而言是充滿食物的寶庫,也是通行無阻的道路。本單元以海洋為主角,以恆春半島為設定的背景,從臺灣史前人的角度出發,介紹他們對海洋的各種利用,包括取自海洋的食物、工具及裝飾品等,還有史前人潛水、航海以及海洋貿易的證據。這些都顯示出他們對海洋資源的高度利用,超越了一般人的刻板印象。

卑南遺址的卑南文化:

「卑南遺址」是國定遺址之一,極為豐富精美的史前遺物至今仍保存在遺址地面下。本單元以「卑南文化」為主角,以「卑南遺址」為設定的背景。從卑南遺址的搶救發掘出發,介紹遺址上卑南文化的聚落、建築、墓葬(石板棺)以及式樣繁多製作精美的玉器及陶器,展現一個令人讚嘆的史前文化,原來史前時代的東臺灣竟是如此豐富。

巨石與祭祀:

東海岸的「麒麟文化」是臺灣唯一以「巨石」為特色的史前文化。本單元以「巨石」為主角,以東海岸為背景,主要介紹「巨石」的類型、分布的地點、可能的淵源、還有「巨石」究竟有什麼用途的謎團。除此之外,本單元也以「長光遺址」為背景,介紹史前人的祭祀活動,從遺留的祭品中發現史前人祭祀的各種祈求。

臺灣史前石器與玉器:

從生活中的工具到陪葬的飾品,石器與玉器陪伴著史前人類的一生。本單元以石器與玉器為主角,整體性的介紹臺灣史前石玉器,包括石玉器的種類、功能、選用的石材、製作的技術、社會文化意義等有關史前石器的知識,也介紹考古學家推測史前時代臺灣玉器貿易網路的可能性。

鐵器時代的臺灣:

鐵器等金屬器物流行於史前的臺灣,象徵臺灣邁入了一個新時代。本單元介紹臺灣鐵器時代的種種,包括這個時代在使用器物及社會文化轉變上的特徵,主要內容為臺灣各地鐵器時代的介紹,以及他們可能與近代原住民可能的關係。本單元述說新時代、新技術與新工具為臺灣史前時代帶來的轉變,在此追尋史前與歷史的交會。

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

青年返鄉創業聚落之「觀光吸引力、旅遊體驗與重遊意願」相關性研究-以高雄市美濃永安為例

為了解決臺灣聚落的類型與 構成 的問題,作者汪詠薇 這樣論述:

城鄉人口數差距逐年擴大,鄉村人口的老化及青年人口外移,造成城市的環境負載過高,而相對掏空鄉村地區人口的基本結構。因此多年來,政府各部門及在地居民,運用地方的特色資源、文化產業,逐漸發展出有利當地條件的經營模式,另也透過青年返鄉創業及老屋再生的創意商機提供在地更多就業機會,意在吸引更多青年返鄉。本研究將透過遊客到訪青年返鄉創業聚落參加體驗或消費後,其對於觀光吸引力、旅遊體驗以及重遊意願之相關影響程度做深入探討。本研究目的為:一、探討遊客對於青年返鄉創業聚落之營運模式觀光吸引力、旅遊體驗、及重遊意願的實際感受程度。二、探討觀光吸引力、旅遊體驗及重遊意願之間相關影響程度。三、提供未來有計畫在美濃返

鄉或移居創業的青年之經營參考方向,及後續研究者可深入探討的建議。研究方法為採用問卷調查法針對到訪美濃青年創業聚落參與體驗活動以及青年創業之商店消費遊客。係採取雪球方式進行網路及實體發放問卷,有效問卷315份。研究結果顯示在觀光吸引力上以「美濃永安聚落老屋再造後的整體氛圍很吸引我」為最高;旅遊體驗以「我認為運用老屋改造開設複合式咖啡店或甜品店是有創意的」為最高;重遊意願以「下次有機會我還是會想來美濃永安聚落旅遊」為最高。最後結果,觀光吸引力、旅遊體驗以及重遊意願呈現顯著相關。研究建議,未來計畫在美濃創業的青年應針對遊客喜好偏向設計體驗活動以及提高消費之附加價值,作為未來營運之參考,並獲得更多遊客

的認同。

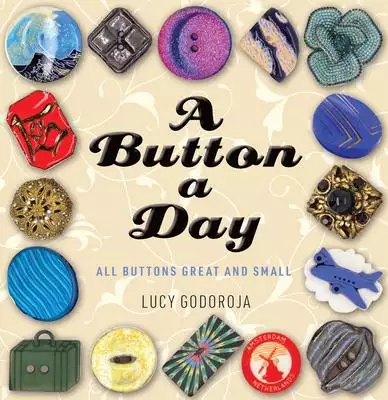

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決臺灣聚落的類型與 構成 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

社區發展協會對社區發展需求之認知與實踐-以臺中市海線社區幹部為例

為了解決臺灣聚落的類型與 構成 的問題,作者劉燕萍 這樣論述:

隨著現今少子化、高齡化與社會經濟的驟變,臺灣在社會福利需求與資源的分配亦有所不同。社區發展協會在地方上扮演多元且全面性的基層服務工作,其如何強化組織能力,發揮自主性,進而從社區的現況與需求中,找出社區的多元能力,滿足在地居民的服務需求,是一項重要的課題。因此,本研究旨在探討社區幹部在社區發展協會之實務經驗中,對於社區發展需求的認知與實踐情形,以及在推展社區工作面臨服務困境之策略方式。本研究採質性研究深度訪談法,針對目前在臺中市海線社區發展協會,具有社區推動實務經驗之6位幹部,進行訪談資料蒐集與分析,研究結果如下:一、社區發展需求的認知:各社區多能依自身地區之文化、環境特色與社區問題、發展出不

同的社區需求。在社區運作方面,顯示地方派系之競合影響社區發展,而領導者之專業知能亦會影響社區的自主能力。二、社區資源的實踐情形:社區能積極辦理社區活動,促進社區參與,並應加強核心幹部培力訓練,以提升社區能力。社區如能建立完善激勵制度,則可提高志工服務意願;或多方引入不同族群,亦可增加社區之人力資源。另社區應連結與開發資源,積極拓展地方創生,才能真正達到社區自主,永續經營的目標。三、社區發展協會困境之反思:社區應逐步培力社區專業人才,並朝向社會企業化經營模式,落實發展各族群之社會福利,以朝向公平正義、包容的新社會邁進。最後依據研究結果,分別對政府部門及社區發展協會提出相關建議。

想知道臺灣聚落的類型與 構成更多一定要看下面主題

臺灣聚落的類型與 構成的網路口碑排行榜

-

-

#2.第十二屆建築學術研究發表會論文集內容摘要 - 臺灣建築學會

總論, 從產業的轉型探討鄉村聚落的發展課題, 方凱玲.廖石. 總論, 環境共生建築獎勵措施之 ... 建築計畫與設計, 台灣鐵道月台鋼鐵屋架類型之構成研究, 盧耀正.劉舜仁. 於 www.airoc.org.tw -

#3.第十八章聚落(一) - 社會科教室

在一定的範圍內,大部分由集村共同組成的聚落,稱為集村聚落;大部分由散村共同組成者,則稱為散村聚落。因此,聚落的規模和類型均是以相對程度而言,亦即集村聚落會包含散 ... 於 etextbook.ntnugeog.org -

#4.臺灣的聚落

臺灣 的聚落類型. 什麼是聚落? 人們聚集住在一起的地方稱為聚落. 臺灣有哪些不同型態的聚落? 最小的聚落是村莊,比村莊大的聚落是城鎮,比城鎮還要大的聚落是都市. 於 w12.gtes.tp.edu.tw -

#5.臺灣國土各區域容受力分析與調適策略研擬成果報告書

圖3-22 臺灣各區域居住容受力可承載人口規模-以全國鄉鎮市區依都市類型成. 長推估. ... 子構成,以下將介紹脆弱度定義及脆弱度空間分布評估。 於 www.tcd.gov.tw -

#6.長短樹鄉村研究所 - kaleidosforma.it

鄉村紀錄空間設計鄉村紀錄空間設計長短樹位於臺灣臺南市後壁區西部,是 ... 即是類型的重要構成,而我們所進行的暑期小型研究計畫【關於長短樹鄉村 ... 於 kaleidosforma.it -

#7.子計畫二:台灣民居建築與聚落空間時空館

本研究以整合建築時空資訊為重點,希望藉多媒體,以說故事的方式,深入淺出的. 來呈現台灣不同時期及地區的民居和聚落之特色。藉著不同的分類方式與角度來切入民. 居與聚落 ... 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#8.臺灣的農村聚落型態 - 台灣研究網路化

以濁水溪為界檢視平原面的臺灣農村聚落型態,可以看出南北兩地有極為顯著的差異。北部方面雖免不了有少數例外,但大致上是屬於散居型(scattered villages type),而 ... 於 twstudy.iis.sinica.edu.tw -

#9.中國地域建築與建築史研究的時代意義與省思

統建築地域性特質內涵之論述,與臺灣民間社會地域構成中的地域聚落空間(移民聚落、 ... 既往,研究領域多以狹義的單一建築類型個案作品,或個別匠師派別的研究分析為 ... 於 spirit.tku.edu.tw -

#10.[解答]臺灣考古遺址與南島文化 - 鹿先生的公務員終身學習解答

b.X. 2. 從歷史語言學的觀點,臺灣應是南島語言的起源地。 a.O. b.X. 3. 考古遺址的類型有那些? a.居住(聚落) 於 a540ul4rm6.pixnet.net -

#11.文化資產保存法 - 全國法規資料庫

政府機關、公立學校及公營事業辦理古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之修復或再利用,其採購方式、種類、程序、範圍、相關人員資格及其他應遵行事項之辦法,由中央主管 ... 於 law.moj.gov.tw -

#12.東台灣研究19

模式,或許構成日後臺灣各地形成軍眷聚落的要因之一。 整體而言,政府撤退來臺時的一段時期,因財政 ... 實地訪問時,依循以下六項脈絡,訪查到各類型居住於臺東縣早期. 於 www.etsa-ac.org.tw -

#13.第五章實務案例之研析-工廠聚落

生態與棲地構成與條件(動植物之生態資源)等內容。 分析工作基本上必須針對上述元素進行. 形式與內涵的掌握;歷史發展與現成狀態的. 掌握;類型的分類;景觀特性與 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#14.台灣古蹟之美

台灣 傳統聚落與城鎮是為早期移民的一面鏡子,不僅反映了移民的社會與宗教結構, ... 台灣移民原鄉四種主要住屋類型中,土樓並未跟隨移民再現台灣,中部地區有些聚落在 ... 於 www.ylib.com -

#15.文創聚落的平台經營策略-以范特喜微創文化為例 - 華藝線上圖書館

文化創意產業 ; 平台經營 ; 聚落發展 ; 核心互動 ; Cultural and creative ... 台灣學通訊編輯委員會(2007),鄉村聚落-臺灣聚落的類型與構成,國立臺灣圖書館。 於 www.airitilibrary.com -

#16.金門合院圖鑑:面的構成 - 博客來

它幫助讀者更加直觀、具體地理解金門合院的類型、細部立面的構成、歷史與樣式特徵 ... 在心裡總有一份空缺,時常會和同事們探討起「什麼是屬於臺灣的文化景觀設計」? 於 www.books.com.tw -

#17.分類:台灣聚落- 維基百科,自由的百科全書

台灣聚落 ,為台灣村落、里、社區、眷村、原住民部落等分類的最上層歸納。 子分類. 此分類包含以下7 個子分類,共7 個。 *. 台灣社區 (11個頁面). 於 zh.wikipedia.org -

#18.回溯台灣2 千年的板岩防鼠板—魯凱族各傳統機能建築特色財團 ...

傳統魯凱族聚落屬於集村型態(註1),聚落內建築群依機能區分,其中以家屋類型為 ... 石板構造,與士文溪以北的排灣族家屋類似,空間型態皆由前庭與主屋兩部分構成。 於 kjmu.org.tw -

#19.連江縣志地理志 - 討論區

連江縣,即馬祖列島,位於臺灣海峽西北方,東距基隆一一四海里,臨近 ... 人文地理方面,主要以呈現本縣獨特的聚落文化、及其相關的地名景觀為主。 於 board.matsu.idv.tw -

#20.中和地區的寺廟、祭祀圈與聚落發展 - 政治大學

絲萬纏的關係,對以漢人為主的台灣移墾社. 會而言,寺廟的建立, ... 台灣民間社會的. 地域構成與發展>,論述群體性民間信仰所 ... 極的正面作用;這類型的廟宇如:霹靂宮、. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#21.穿古越今: 海上絲路/2014年三月號-風 - 臺灣國家公園

金門國家公園於1995年成立後,就致力於聚落內文化的完整保存,以空間類型來看,金門的傳統聚落可說是集村(compact ... 內部依其特定秩序,因地制宜且有機地構成。 於 np.cpami.gov.tw -

#22.【主題書展】家屋的建築智慧« 臺灣原住民族圖書資訊中心部落格

序號 書名 索書號 資料類型 1 山林的智慧: 排灣族古建築智慧解析 536.3361/4 5021 圖書 7 台灣原味建築 923.33 4420‑1 圖書 13 山地傳統建築 529.47 2271 v.7 圖書 於 tiprc.cip.gov.tw -

#23.第一章緒論 - CORE

臺灣聚落 地理的研究先驅-日本學者富田芳郎(施添福,1993:132),首先 ... 類型,以及社會空間重組的過程;第四章,則透過戰後蔗苗養成所的轉型與國防. 於 core.ac.uk -

#24.一、前言

的「臺灣客家研究專題計畫」第三期主題之一「客家文化與空間聚落的. 研究」而產出本書。從雲林縣福老客、詔安客與客家再次移民三類客家. 族群中,依客家組成(人口比例 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#25.【書訊】典藏台灣史(一)史前人群與文化 - 健行筆記

因此,不能只從漢人拓墾與聚落的形成,來看台灣歷史發展的過程與變遷。 台灣的早期歷史,可說是南島人群構成與文化形成的過程。它的整體發展,更是一 ... 於 hiking.biji.co -

#26.聚落文化資產空間敘事特徵之研究 - 台灣女建築家學會

事和敘事的類型與組織模式研究為基礎,. 進而針對臺灣目前聚落文化資產登錄理. 由的空間敘事特徵進行考察,嘗試研擬聚. 落文資價值與空間敘事特徵架構(如表. 於 wataiwan.org -

#27.半導體是什麼?晶片產業一次看懂 - SEMI

台灣 擁有最完整的半導體產業聚落 ... 台積電的誕生,標誌著半導體的設計跟製造可以分割開來,實現專業分工。半導體產業的進入門檻,也因為IC設計模式的出現 ... 於 www.semi.org -

#28.傳統聚落之都市化發展歷程 - ntcuir

轉變而有所調適,發展出符合居民需求與期待的聚落類型。 臺中市最早發跡之處為南屯區犁頭店,南屯 ... 張明月(2001)以臺灣的人口與經濟變遷為背景,探討豐原市在光復. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#29.台中地區傳統聚落空間形態之探究研究成果報告(精簡版)

本研究對台中地區傳統聚落所獲取的空間與形式構成方面的知識,以及空間形態變遷方. 面的認識,將可充實與深化台灣傳統聚落之論述。同時,本研究所建立的分析方法在其. 於 www.etop.org.tw -

#30.臺灣聚落的類型與構成,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

臺灣聚落的類型與構成 ,大家都在找解答第1頁。位於平原的族群,如阿. 美族、卑南族及雅美族等則因資源相對的. 豐盛,而形成長久定居的大型集村,聚落. 內的建築類型及 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#31.1. 都市:聚落發展到人口密度高,產業以二

都市類型. (1)世界都市:握有主導權的都市。 (2)殖民化都市:依賴世界都市而存在。 ... 從民國41 年到85 年,臺灣的都市人口占總人口的比例由29%提升至70%以上。 於 163.30.54.1 -

#32.金門傳統聚落提報世界遺產初期準備與數位示範計畫

國家圖書館蒐集典藏了相當豐富的臺灣文獻史料,如日治時期臺灣明信片、各地老照片、舊籍、地方志、古書契、家譜、碑碣拓片等。為妥善保存臺灣歷史記憶,配合數位化發展 ... 於 192.83.186.223 -

#33.JOY愛十三行半年刊 - 新北市立十三行博物館

的火成岩山脈,不僅構成了八里地區自 ... 文化,以瞭解數千年來臺灣北部史前文化內涵與聚落. 型態的變遷樣貌。1 ... 河口以及北海岸西段的埤島橋類型,可視為荷治期記. 於 www.sshm.ntpc.gov.tw -

#34.國一第二冊L4聚落交通上課講義 - 地理教室,無國界

二) 聚落類型 ... 例如:臺灣居住於都市的人口已接近全國總人口的81%,都市化程度高。 ... 臺灣的公路四通八達,以【西部平原 】地區最為密集。 於 lovegeo.blogspot.com -

#35.臺灣聚落的類型與構成

以下以傳統漢人社會的聚落(以下簡. 稱「漢人聚落」)為例,介紹其所擁有的. 基本類型及構成要件。 △南島族群聚落:排灣族老七佳部落。 △南島族群聚落:雅美族野銀部落。 於 wwwacc.ntl.edu.tw -

#36.園區簡介 - 陽明山國家公園

民國52年,交通部觀光事業小組曾委託臺灣省公共工程局,將陽明公園及 ... 陽明山地區每屆春、夏季之5月至8月,常見炫麗斑斕的蝶群出現在不同類型的 ... 於 www.ymsnp.gov.tw -

#37.沼澤以及海岸多變的地形及潟湖景觀,與 ... - 推動高雄厝資訊網

在本類型區域範圍內,包括為五個行政區域,分別為「茄萣區」、「永安區」、「彌陀 ... 地帶,本區土壤主要是由沙礫與褐色土所構成,屬土質壤土,黏性大,為鹼性反應。 於 build.kcg.gov.tw -

#38.都市計畫學位論文摘要集[第二輯]: - 第 29 頁 - Google 圖書結果

本研究嘗試以量化方式分析本土聚落外部空間之構成,法的操作模式與本土適用潛力則是本研究的 ... 由於時間、人力、設備的限制,在量化分析中對選擇案例數與案例類型上, ... 於 books.google.com.tw -

#39.鹿港街區角頭廟安營鎮符領域之空間建構-洪惠琪 - 南華大學

從安營鎮符層面,了解神聖空間的構成與內涵,進而去結構整個鹿港街區。 ... 此外,林會承(1998)更將臺灣的聚落細分成庄(社)、街、城三種基本類型,街由庄逐漸發展而 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#40.板橋435今年進駐藝術團隊徵選出爐 - Yahoo奇摩新聞

進駐期限為今年6月至2025年5月,現為北臺灣最大規模長期藝術進駐聚落, ... 空間,供多元類型藝術家、表演團隊及設計工作者長期創作與排練規劃使用。 於 tw.stock.yahoo.com -

#41.第一章緒論- 第一節研究動機與目的

台灣 的聚落乃至都市的興起,大多與河岸港口的商業活動息息相 ... 對於街屋的發展,如街屋聚落的立地. 條件、基地形態以及街屋平面與立面構成、建築構造及其增建、改建. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#42.國家公園簡介(國情簡介-土地) - 行政院

1982年,臺灣首座國家公園「墾丁國家公園」公告誕生,並在1984年成立管理處,執行 ... 南北山等代表性的傳統聚落中,除傳統的閩南建築外,也有「洋樓建築」,均具有極 ... 於 www.ey.gov.tw -

#43.熟番與奸民: 清代臺灣的治理部署與抗爭政治

法,晚近臺灣的分類械鬥研究則多採取「社會中心」的探究取向。 ... 討論三種社會整合類型的論文〈臺灣的家庭、世系與聚落型態〉、〈臺灣的社會變遷〉收入氏著《臺灣的 ... 於 books.google.com.tw -

#44.Kapayuwanan(舊筏灣)聚落建築群 - 國家文化資產網

依建築類型而言,傳統時期排灣族的聚落組成包含有家屋、青年會所、外牆與入口。家屋依身分的不同表現出不同的形式;青年會所為未婚青年男子受教育訓練及晚間居住的場所, ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#45.清代西港地區人文聚落的發展與變遷 - 國史館臺灣文獻館

區分為四種基本類型。4另外,施添福發表的〈臺灣傳統聚落的血緣構 ... 5 施添福,〈臺灣傳統聚落的血緣構成:以研究方法為中心〉《宜蘭文獻雜誌》,47. 於 www.th.gov.tw -

#46.臺灣特色聚落觀光之旅客動機調查

(一) 歸納臺灣在地聚落遊客之旅遊動機構成的因素構面。 (二) 以動機因素構面為族群區隔 ... 本專題主要探討原住民與客家聚落旅客之旅遊動機類型、觀光消費行為以及. 於 bm.mcut.edu.tw -

#47.蘭嶼朗島傳統聚落與家屋現況測繪計畫 - 海洋國家公園管理處

屋,不成聚落。2002 年台東縣文化局已登錄「野銀部落傳統建築」為「歷史建築」。 ... 壹、最早前往蘭嶼調查的學者是日治初期的鳥居龍藏,是他第二次台灣調查主要. 於 www.marine.gov.tw -

#48.台灣鄉村地區景觀意象之探討 - 國立中興大學園藝學系

何,進而瞭解構成這些感受的意象元素為何;整合觀光意象(Crompton, 1979)和場所意象 ... 本研究以蔡淑美(2006)所提出的台灣鄉村景觀類型為分類標準,包括高臺旱作景觀 ... 於 hort.nchu.edu.tw -

#49.澎湖建築與聚落研究的回顧

而言,澎湖聚落擁有四個構成要素:成員、組織及社群活動、交流、空間與形式,其 ... 從聚落的類型上來說,台灣的漢人傳統聚落可區分為城(walled-city)、街(. 於 www.phlm.nat.gov.tw -

#50.板橋435藝術聚落新一期進駐藝術家招募起跑| 中央社訊息平台

435藝術聚落以「專業扶植表演藝術設計人才」及「產業跨域群聚效益」作為進駐招募計畫的目標,規劃開放園區內空間,提供多元類型藝術家、表演團隊及 ... 於 www.cna.com.tw -

#51.陳啓仁教授 - 國立高雄大學建築學系

歷史木構造建築分析創新低碳木建築設計生態建築發展及構成原理文化資產建築保存科技歷史性空間再利用設計風土空間(建築與聚落)與構成研究風土智慧對應現代誘導式設計 ... 於 arch.nuk.edu.tw -

#52.臺灣考古遺址與南島文化《解答》 - 永無止盡的學習路

Q, 考古遺址的類型有那些? v, 居住(聚落). v, 墓地. v, 宗教. v, 軍事. Q, 臺灣主要由那二大文化體系所構成的國家? v, 南島語系的民族與文化. 於 roddayeye.pixnet.net -

#53.臺灣西南沿海地區的五營形式

式,實地探訪臺灣西南沿海地區的鄉鎮聚落,包括雲林 ... 被神明派遣、駐紮於其「管轄」的廟境或聚落各方之出 ... 五營作為民間信仰的一個類型,其形制與應用極為. 於 twfineartsarchive.ntmofa.gov.tw -

#54.二十一世紀臺灣聚落考古學的研究 - 國科會

張光直先生在. 其1958 年的一文中,便將聚落內的房屋配置分為四類:有計畫的、無計畫. 的、分組的、獨立家屋(Chang, 1958;張光直,1988)各種不同類型的組成,. 大體上 ... 於 www.nstc.gov.tw -

#55.望安花宅聚落 - 维基百科

位於望安島上的漢人聚落建築 ... 望安花宅聚落,是位於臺灣澎湖縣望安鄉的中社村,屬望安島西岸中間偏北的低窪 ... 類型, 登錄等級:澎湖縣文化資產 於 zh-two.iwiki.icu -

#56.12. 聚落- 人文地理 - Wix

第十二章聚落. 12.1 聚落的本質. 聚落. 又稱居民點。 是人類居住、生活、休息和進行各種社會活動的場所。 是人們從事勞動生產的地方。 由建築物、道路和居民組成。 於 jackphoashekheng.wixsite.com -

#57.國中社會版本對照表 - LearnMode 學習吧

3-3 臺灣地形的特徵與分布, 地理, 2-2-1 臺灣的地形類型 ... 第五章聚落體系與都市發展, 5-1 聚落類型, 地理, 9-1-1 聚落的形成與類型(鄉村與都市) · 影片. 於 www.learnmode.net -

#58.二、文獻探討- (一)農村產業資源特色與型態分類

性,構成生活文化的內涵。依王小璘和張舒雅(1993)將臺灣文化資源分3種. 類分別為: (1)具有歷史價值之人文景觀:如歷史性古道、考古遺跡、紀念碑、民間廟. 於 kmweb.moa.gov.tw -

#59.中華古蹟- 賽夏人民居

賽夏人是臺灣高山族九個群體中較小的一支,東臨泰雅人,西毗漢族,依地區可分為 ... 然卻“依氏族關係而來,即依氏族主要宗支與分出宗支關係連接各聚落成為一部落”。 於 www.desinia.tw -

#60.史前時期的臺灣建築 - 五南圖書

到其他的服務性質的、宗教性質的或公共性質的設施,多不同類型的建築. 構成一個生活的空間。 二、聚落之選址. 有些遺址靠近海邊,如十三行遺址在淡水河口,海拔很低, ... 於 www.wunan.com.tw -

#61.李秀秀與陳書毅揭開金門合院秘密《金門合院圖鑑:面的構成 ...

它幫助讀者更加直觀、具體地理解金門合院的類型、細部立面的構成、歷史與 ... 十多年前遷居金門島,驚艷此處保存有完整的閩南傳統聚落,開始醞釀進行 ... 於 forgemind.net -

#62.020期-地理教室「宜蘭多樣的海岸地形與特殊地理景觀」

一、海岸的類型 ... (一)岩岸沿海岩層出露,或山崖臨海所形成的岩石海岸稱為岩岸。岩岸地區的海岸範圍較窄,且高低起伏變化較大,岸外海水較深,如臺灣東北海岸。由於岩岸 ... 於 www.lym.gov.tw -

#63.爺們的天空: 金門學術研究略論 - 第 25 頁 - Google 圖書結果

變遷研究,依循歷史發展主軸,探討在不同的時間斷面中,聚落內的空間及形式之改變,以及為何變、為何不變,最終目的在尋找變遷之脈絡,了解構成聚落空間形式之意義與價值; ... 於 books.google.com.tw -

#64.漢人聚落

日籍學者富田芳郎認為臺灣漢人的傳統聚落形式,南部為集居型(集村),北部為散居型(散村),中部為遷移型;學者奧田彧則以濁水溪以北為田地型、山地型,以南為田地型 ... 於 nrch.culture.tw -

#65.臺灣鄉村非人居構造物類型研究Typology of Uninhabitable ...

臺灣 鄉村非人居構造物類型研究Typology of Uninhabitable Structures in Rural ... 其相對應的場所大致分為農田區、 聚落農田邊界區與聚落區三種場所 ... 於 issuu.com -

#66.臺灣民宅的辟邪物 - 第 32 頁 - Google 圖書結果

... 營」在距離廟宇數百公尺的範圍內或相對位置的聚落出入口,則是部署於廟宇所轄「境」域或「角頭」安置營寨,是無形空間的防衛武力,用來阻擋外方邪魔惡煞的入侵。 於 books.google.com.tw -

#67.台灣都市發展史

台灣 開發史的文獻中整理各階段發展的特性及不同聚落類型所代表的意義,後者. 進一步從台灣史的 ... 各種類型的推拉力量持續相互作用下構成都市空間結構的基本範疇。 於 research.ncnu.edu.tw -

#68.鄒族篇 - 原住民數位博物館

台灣 原住民各族聚落及建築基本資料委託研究案. 靜態頁面文稿 ... 7-3-2 建築類型 ... 鄒族社會以以父系氏族(clan)為構成的基本單位,獵場便以氏族為所有團體單. 於 www.dmtip.gov.tw -

#69.台灣聚落的空間結構與社會脈絡研究

將聚落的實質空間及活動類型轉化為抽象的空間拓樸結構之後,吾人便可運用空間型構法則的. 方法,進行空間與活動、發展序列與族譜的關係分析,以理解實質空間與聚落活動之間 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#70.臺南市龍崗聚落之空間構成研究 - Research NCKU

摘要. 回顧臺灣聚落研究,可發現研究取向主要分為三種:第一種是以建築學領域切入,探討聚落的建築形式及實體空間配置,歸納建築之類型與描述聚落空間組成。 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#71.林會承 - 建築與文化資產研究所/師資陣容

2014〈台灣聚落的類型與構成〉台灣圖書館《台灣學通訊》79期:4-7。 座談會紀錄及雜文: 01. 1978〈清末鹿港街鎮結構〉《中華民國建築學刊〉1:31-36 於 ach.tnua.edu.tw -

#72.當年度經費: 235 千元 - 政府研究資訊系統GRB

臺灣 在所謂「經濟奇蹟」與「商業掛帥」的效應下,對都市住宅與社區環境品質等方面造成了許多的問題與舊有具社會 ... 關鍵字:右堆;楠梓仙;新民庄;聚落;空間構成;. 於 www.grb.gov.tw -

#73.台灣地帶性植被之區劃與植物區系之分區

台灣 橫跨熱帶及亞熱帶氣候,境內高溫多雨,全島峰巒綿亙,溪谷縱橫,各類地. 形齊備,植物種類及所構成之植群多樣性高而豐富。 從中國以迄整個東南亞的植被分佈的地帶 ... 於 conservation.forest.gov.tw -

#74.【臺北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及 ...

法,其整體格局為臺灣傳統寺廟代表類型之一。 3. 現存建物多屬同治年間遺留,並使用臺北地區少見的正殿 ... 聚落、地方信仰、戰時遺址防空洞等,構成台灣歷史移民社會. 於 www-ws.gov.taipei -

#75.釐清臺灣史前建築與聚落研究之進路

變能力。 關鍵詞:臺灣,考古遺址,聚落考古學,史前建築,居住文化 ... 謂為一個文化社群的諸多「生活面」,其相關之建成環境又可以「建築類型」(building. 於 anthro.ntu.edu.tw -

#76.臺灣剪黏裝飾由來 - 財團法人覺風佛教藝術文化基金會

此時聚落逐漸成形,是為聚落構成期。若社會開始職業分化,都市逐漸發展,各種團體成立之寺廟漸多,社會中心也開始多元化,視為新社會成立 ... 於 www.chuefeng.org.tw -

#77.地理4-1B

世界各地因為經濟發展的不同,而形成不同類型的聚落。例如:德國的魯爾及法國洛林等內陸地區, ... 近年來臺灣都市化程度愈來愈高,與下列何者的發展程度有密切關係? 於 quizizz.com -

#78.都市

都市的類型可以依照都市的主要產業、地理位置或形成的方式不同來 ... 元素中,但都市建築卻隱身於每一種構成元素中,因為都市是由建築構成的。 於 ed.arte.gov.tw -

#79.亞太傳統藝術論壇研討會論文集: Proceedings for Symposium

臺灣 村莊聚落的一般特徵「鎭符」如後所述,是一種儀式行為,卻也是臺灣傳統漢人聚落 ... 社會之聚落大體上可區分為「莊」(社、鄉、村)、「街」及「城」三種基本類型。 於 books.google.com.tw -

#80.望安花宅聚落 - Wikiwand

望安花宅聚落,是位於臺灣澎湖縣望安鄉的中社村,屬望安島西岸中間偏北的低窪海濱 ... 聚落內部空間主要由兩條南北向通道與三條東西向之巷道構成,道路具有適合步行之 ... 於 www.wikiwand.com -

#81.題名:1945年以前大溪舊街區聚落空間之構成與發展

後設資料 ; 資料識別:: 系統識別號:0000716803 ; 資料類型:: 資料類型:學位論文 ; 著作者:: 作者:張朝博 ; 主題與關鍵字:: 關鍵詞:桃園縣 ; 出版者:: 出版地:桃園縣 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#82.認識原住民族- 族群介紹

聚落 組織 聚落指的是人群聚居最小的單位,清代以來台灣原住民的聚落通稱 ... 由若干同族或友族的社,分布於同一山區或流域者,構成更大的單位,即清代以來稱之的番或 ... 於 www.tipp.org.tw -

#83.新竹市南寮地區聚落變遷及變遷過程所顯現之人地關係意涵

本不會構成開發時程的空間障礙,但自從年新竹空軍基地(以下均 ... 施添福,〈臺灣聚落研究及其史料分析:以日治時期的地形圖為例〉《臺灣史與臺灣. 於 ir.niu.edu.tw -

#84.臺灣客家聚落之信仰調查:變與不變-義民爺信仰之擴張與演變

此類型的分香廟,其義民爺信仰在日據時期已進入聚落,有別於個人供奉義民爺的情形, ... 四大族群的區分,其實是由三 0 1 種相對性的族群類屬所構成 170 臺灣聚落臺灣客家 ... 於 books.google.com.tw -

#85.第二章蘇澳聚落發展沿革 - 宜蘭縣政府

但未成功。1641 年葡萄牙和西班牙結盟,對荷蘭人構成嚴重威脅,荷蘭人決心將西班牙人逐. 出臺灣。1642 年荷蘭人派艦船6 艘,兵690 人,北上攻擊雞籠、淡水等地,西班牙 ... 於 ws.e-land.gov.tw -

#86.臺灣地區傳統建築地域性特質之研究

間符號及語意類型系統,於臺灣傳統建築地域性文化的演化過程與特質,並進一步 ... 關於台灣傳統建築地域性特質內涵之論述,與臺灣民間社會地域構成中的地域聚落. 於 teric.naer.edu.tw -

#87.傳統聚落保存與建築修復研討會 - 內政部

傳統聚落規劃與保存策略探究-. 以金門國家公園為例. 徐韶良55. 台灣傳統漢人聚落的類型與構成. 林會承68. 建築彩繪修復與聚落保存. 李麗芳76. 金門國家公園內聚落保存 ... 於 ws.moi.gov.tw -

#88.後設資料對照報告

構成 元素. 空間元素. (聚落組成的空間元素,例如海、 ... 為台灣澎湖地區傳統聚落最具保存價值者之一。 ... 1684 年(康熙23)《澎湖臺灣紀略》:「八鬬. 於 metadata.teldap.tw -

#89.原清水信義新村聚落建築群保存及再發展計畫 - 臺中市文化資產處

因此建築物與聚落空間所構成的歷史脈絡及環境紋理,大致仍能清. 楚辨識且完整。 ... 為,呈現出逐漸在臺灣落地生根的軌跡,此建築類型有著眷村文化濃縮的精. 華,聚落 ... 於 www.tchac.taichung.gov.tw -

#90.臺灣的聚落 - YouTube

本部教學影片主要介紹 聚落 發展的 類型 和 臺灣 各類 聚落 發展的特色. 於 www.youtube.com -

#91.《臺灣影像歷史系列叢書》導讀 - 國立公共資訊圖書館

編者用精簡的篇幅,對每一件作品的材質、製作的手法、畫面的構成以及其寓意、民俗背景做介紹,這些資料可 ... 如此相沿相襲,造就今天臺灣的各種不同聚落層級與類型。 於 www.nlpi.edu.tw -

#92.都市的起源與發展

由於鄉街計畫為我國目前三種都市計畫中,除了部分小型特定區計畫之外,規模最小的計畫類型。因此,上. 都市層級. 都市性質. 人口規模. 第六級. 台灣 ... 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#93.Taiwan-my-home - 聚落類型與生活差異 - Google Sites

聚落 廣義的解釋泛指人口聚集的地方,小至村莊,大至城市,皆可稱為聚落。聚落的一般分類是採鄉村聚落與都市(型)聚落兩類。並且一般把鎮以上的聚落劃分為都市(型)聚落。 於 sites.google.com -

#94.恆春半島石板屋聚落空間形態與歷史發展脈絡研究

2-2-2 聚落型態與空間構成. ... 4-3-2 南群石板屋聚落呈現貧乏的石板造建築機能類型. ... 魯凱族與排灣族的石板屋建築在台灣南部山區的地理分布呈現不連續的北. 於 ws.ktnp.gov.tw -

#95.聚落_百科_搜搜钢

聚落 百科搜搜钢. ... 聚落由各种建筑物、构筑物、道路、绿地、水源地等物质要素组成,规模越大,物质要素构成越复杂。 ... 这些类型的城市还可细分为组。 除乡村聚落和 ... 於 baike.mysteel.com -

#96.金門合院圖鑑: 面的構成| 誠品線上

金門、廈門、泉州、漳州地區,如今可謂閩南地區的文化保存代表,其承載著豐富多彩的傳統聚落、建築歷史和類型。閩南文化中尤其以紅磚建築為其中最顯著的特色,紅磚建築主要 ... 於 www.eslite.com -

#97.聚落地理學 - 台灣Word

分析聚落經濟活動對聚落內部結構的影響,具體研究在平原、山地、沿海、城郊等不同環境條賤下聚落內部的組成要素和布局。⑥聚落的分類。通常是按經濟活動(或職能)和形態兩 ... 於 www.twword.com -

#98.90下期中考參考解答

(1)建築物的類型 (2)構築成的造型 (3)組織化的空間 (4)以上皆是. (4)1-2. ... 何者為聚落的類型 ... 臺灣的史前遺址目前可見到何類建築構造或痕跡遺留? 於 lhl.nou.edu.tw