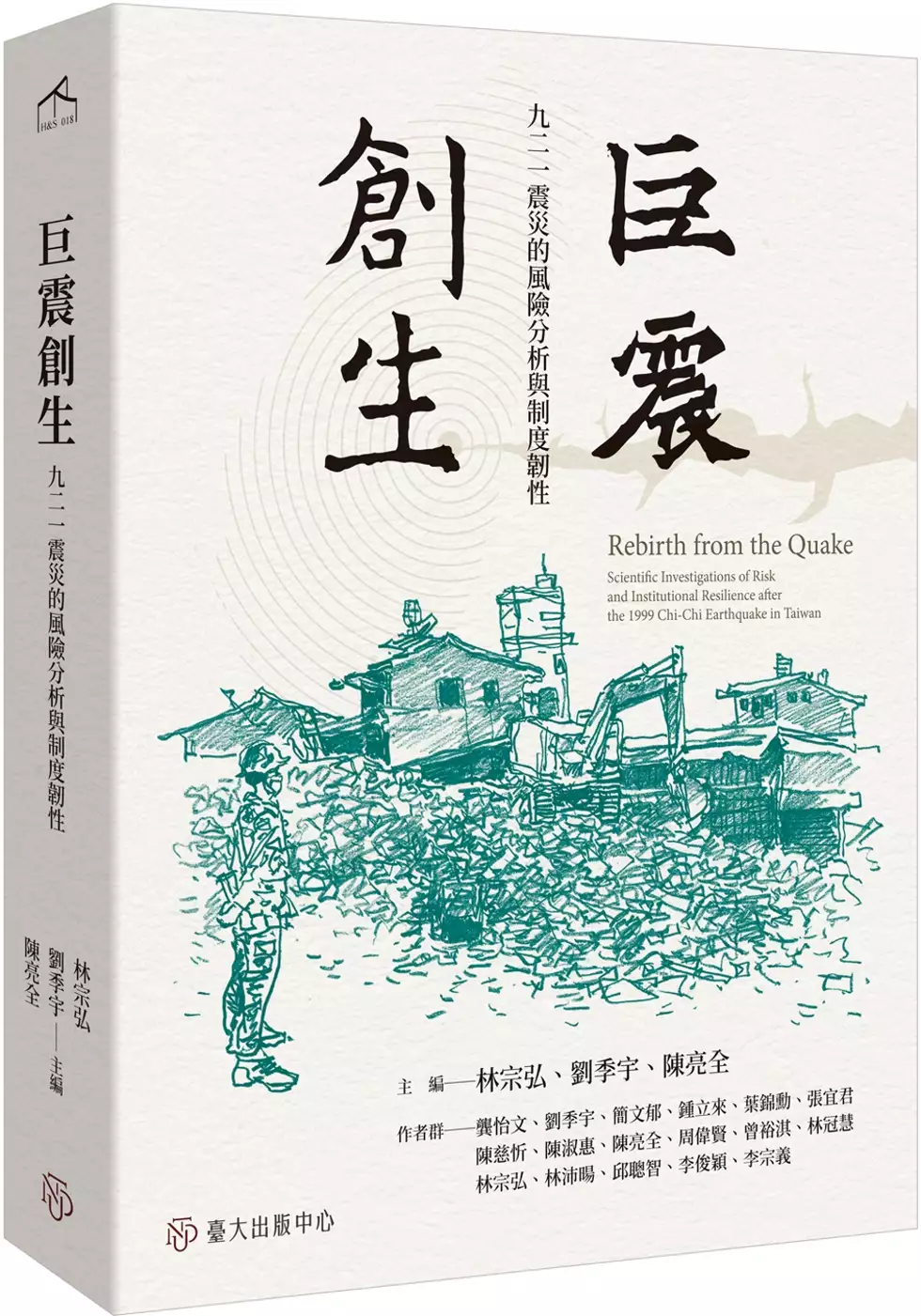

自然災害定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎,寫的 巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性 和陳竹亭的 丈量人類世:從宇宙大霹靂到人類文明的科學世界觀都 可以從中找到所需的評價。

另外網站日本防災教育及其在社會教科書之設計――以東京書籍版本 ...也說明:依據我國《災害防救法》(2019)定義災害包含下列兩類災難:一是 ... 用,導致自然環境破壞與氣候變遷,許多天然災害引發重大傷亡與經濟.

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和商周出版所出版 。

國立高雄科技大學 供應鏈管理系 鄭玉惠所指導 吳竣傑的 不同零售通路中,氣候及自然災害對快消品銷售之影響—以V公司之速食麵為例 (2019),提出自然災害定義關鍵因素是什麼,來自於零售通路、氣候、自然災害、快速消費品、銷售績效。

而第二篇論文國立臺灣大學 國家發展研究所 羅昌發、陳顯武、劉尚志所指導 許慧瑩的 論自然災害之國際人道援助法制建構 (2014),提出因為有 人道援助、自然災害、國際人道法、國際環境法、國際人權法的重點而找出了 自然災害定義的解答。

最後網站土石流&土石流災害則補充:土石流&土石流災害. 土石流係指泥、砂、礫及巨石等物質與水之混合物,受重力作用所產生之流動體,沿坡面或溝渠由高處往低處流動之自然現象。 土石流定義 ...

巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性

為了解決自然災害定義 的問題,作者龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎, 這樣論述:

九二一震災是臺灣災害科學發展與政策改革的里程碑,為什麼有些地方的災損較嚴重?為什麼有些受災社區能夠成功復興?本書為國家地震工程研究中心、中央研究院、國立臺灣大學與師範大學等學者合作的成果,回顧臺灣地震科學,特別是九二一地震之後的研究發展。 全書分為四個部分:第一部分為震災風險研究導論,介紹資料來源與研究方法;第二部分解構震前風險,介紹危害度、暴露度與脆弱度等概念與其對九二一震災的分析結果,提出「樞紐城鎮」(nexus township)的概念,認為介於都會區與麓山帶之間的中小型交通樞紐城鎮,是社會脆弱之所在。第三部分介紹韌性的概念、探討九二一震災後的房屋重建、社區

重建、校園重建以及心理重建;第四部分「面對下一場巨震」探討臺灣防救災制度變遷,並提供未來改革建議。巨災不僅留下傷痛,也帶來公民參與改革的機會之窗,這是臺灣民主對抗災害風險的「制度韌性」優勢。

自然災害定義進入發燒排行的影片

200515東森 買房想知鄰居是否凶宅?需寫入「特約條款」

影片網址→https://youtu.be/XkbP3HgGyjE

房仲/林金祿:「關於凶宅的部分,我們只會記載這間房子的部分,但是如果你對其他住戶、其他地方有沒有凶宅的顧慮,我們可以在簽約的時候,可以寫在這個特約條款的部分。」

記者/黃書葦、王鴻年 採訪報導……↓

買房是一輩子的事,屋況說明書上列出一大堆選項,包含房子是不是有滲水、有非自然因素死亡、危險建築又或者是曾經過受災害等等,萬一買屋人有其他在意的選項可以填入特約條款內。

房仲業者/陳泰源 表示:「仲介告知的義務就僅限於這個房子本身。」

一般來說,鄰居或整棟社區有沒有凶宅、樓梯間是不是堆放雜物、公共梯間有沒有受潮壁癌現象?是目前民眾最在意的3個點。

內政部公佈的最新屋況說明書,還添加了建築物是不是有中繼幫浦機械室或水箱,以及手機基地台設施等等,一個是產生噪音,一個是有電磁波爭議。但房子或周遭有沒有出過人命才是大家最在意的點。

房仲業者/陳泰源 表示:「我沒有辦法,我也只好硬著頭皮去按樓上的電鈴,樓上的住戶打開門看到仲介,問說你們這裡有沒有人跳過樓?鄰居也把我轟出去啊?」

以汐止這棟大樓為例,水塔有陌生男子溺死,法律定義大樓其他樓層不算凶宅,房仲建議買房有任何問題,最好白紙黑字寫清楚。

房仲業者/陳泰源 表示:「跟這個房子本身無關的但是你依舊會在乎的點,你可以主動要求仲介寫在特約條款裡,那如果沒有辦法達成的話,買方當然可以無條件解約。」

但多數的屋主房客對於發生過命案的地方心裡總有疙瘩,下手前多打聽、多問清楚才不會引發買賣糾紛。

部落格網址→https://taiyuanchen1223.blogspot.com/2020/05/200515_16.html

不同零售通路中,氣候及自然災害對快消品銷售之影響—以V公司之速食麵為例

為了解決自然災害定義 的問題,作者吳竣傑 這樣論述:

隨著全球市場變化、經濟環境改變及消費者購買行為難以捉摸,甚至是氣候的改變或自然災害頻率及強度增加,導致對快消品的銷售受到很大影響。面對如此的變化,快消品供應商強化市場回應能力甚為重要,故銷售預測的精準度也成了關鍵成功因素。對於食品廠而言,零售通路之銷售預測莫衷一是,許多食品廠幾乎都只用天真預測法,以前期銷售額當作本期目標,如此不精確的預測將導致長鞭效應發生,在供應鏈各階段累積許多庫存,造成快消品報廢,直接影響其利潤。本研究以V公司為研究對象,並以影響銷售因素之氣候因子及自然災害為獨立變項,針對零售通路的銷售績效進行分析,了解當變項發生改變時各通路間銷售量的消長變化。經過資料的整理、分析後發現

,氣候變項中的降水量、溫度與銷售呈現正相關關係,濕度對於銷售則無顯著影響;颱風陸警是否發布警報或強度都對銷售呈現顯著影響且為正相關。當通路做為干擾變數時,可發現在不同氣候變項的變化下,通路都不影響銷售;但當發生颱風時通路卻會影響銷售。本研究之結果,可建立成一套供應商導向的銷售預測模型,將氣候及天然災害加入銷售預測之中,進而降低生產浪費提高企業毛利。

丈量人類世:從宇宙大霹靂到人類文明的科學世界觀

為了解決自然災害定義 的問題,作者陳竹亭 這樣論述:

第一本講述人類世主題的本土科普創作 認識當代最重要環境議題的最佳入門讀本! 人類世,是地球的危機還是轉機? 立足本土,放眼宇宙 思考人類存亡的終極挑戰 「人類世」是一個地質年代上的時間尺度,最初由諾貝爾獎得主克魯琛提出,地質年代大多是由自然事件所決定,然而近代科技發展卻造成全球暖化、生物滅絕、臭氧破洞等全球性的環境巨變。「人類世」指的就是人類以單一物種之姿,開始有能力來撼動、干擾大自然過程的時期。 本書是提供國內中學及中學程度以上,從自然史觀點介紹「人類世」的本土科普讀本。首先從宇宙、太陽系到地球,宏觀地認識我們的自然環境。接著談生命和人類的演化,回顧人類遍布全球、發

展文明的歷史。也從台灣觀點出發,介紹南島語族的大遷徙,勾勒出台灣在人類發展史上的重要意義。最後詳述人類世概念的來龍去脈,並檢討科學和科技在近代的演化進程。 對於誤用科技縱容物質文明的氾濫,我們必須及時產生自覺,建立合理且良善的世界觀。人類需要認識對周遭環境的影響,節制物質欲望,提升精神文明,設法與自然永續並存,這也是未來教育的關鍵方向。 專文推薦 王寶貫|中研院院士、成功大學航空太空工程學系客座特聘講座教授 「本書的行文流暢,風格平易,涵蓋學門也非常廣,不僅足以作為環境教育的教科書,也很適合高中以上、關懷地球環境的社會大眾閱讀。」 聯合推薦(依姓氏筆畫排序) 李家維|國立

清華大學生命科學院侯金堆講座教授 林俊良|前國家太空中心主任、國立中興大學電機系講座教授 林士超|國立興大附中教師、2020年全國科展地科及環境科學第一名指導老師 周芳妃|教育部師鐸獎、北一女中化學科教師 孫維新|國立台灣大學物理系及天文所教授 曾耀寰|中研院天文及天文物理研究所研究副技師 黃貞祥|國立清華大學生命科學系助理教授 蔣竹山|國立中央大學歷史所副教授 「科學,其實源自人文主義,產生了對世界最無與倫比的理解。只是很可惜地,在我們的社會中,科學似乎只是淪為工具,而非世界觀。這本深具科學世界觀的好書,帶領我們探索在這個人類世中,我們該如何上下而求其索。」 ——黃貞祥|國立清華大學生命科

學系助理教授 「轉變人類文明的四次工業革命首先由水力及蒸汽作為動力源,突破人力與獸力的限制,至第四次工業革命導入智能聯網技術,大幅提升生產效率及智慧。近年商業太空的快速發展即將促成下一波工業革命,人類文明不再侷限於過度開發的地球,邁向浩瀚無垠的宇宙,將解封無可拘泥的夢想。」 ——林俊良|前國家太空中心主任、國立中興大學電機系講座教授 「你困惑文明證據如何定義人類世嗎?你懷疑科學方法如何丈量人類世嗎?你了解哲學理念如何發展人類世嗎?這本書就如同燈塔指引年輕人思想,讀完這本書,你將深刻省思人生價值,也把握學習機會找出未來你在人類世的定位。」 ——周芳妃|教育部師鐸獎、北一女中化學科教師

論自然災害之國際人道援助法制建構

為了解決自然災害定義 的問題,作者許慧瑩 這樣論述:

檢視自然災害之國際人道援助法制發展歷史脈絡,自1927年國際災害救援聯盟(International Relief Union)研議失敗後,歷經2004年南亞海嘯、2010年海地地震、2011年日本海嘯、2015年尼泊爾大地震等震驚世界之災難,迄今仍僅有1998年坦佩雷公約(Tampere Convention)為唯一關於災害之全球公約。相對於貿易、戰爭等事務,國際法於法學理論及國際公約均有蓬勃發展,自然災害於國際法迄今尚未形成獨立學門。傳統上,各國主權以「不干涉原則」為主軸發展,原則上各國內國事務由各國自行處理,其他國家不得干預。因自然災害發生,受災國家的主權是否應某程度受到限縮,以

提供受自然災害影響的人民權利得以保障、國際間針對受自然災害影響人民是否有國際合作義務,目前國際法均不明確。 然而,從2004年南亞海嘯、2011年日本海嘯到2015年尼泊爾大地震,國際社會見證災難無國界,即便先進如日本亦因災害重創,需要國際援助。而2015年尼泊爾大地震,先天地理位置卻屬容易招致自然災害之國家,而該國原本經濟發展有限,多種族問題及位處國際社會戰略位置,固然需要大量國際社會援助,卻僅能靠國際社會道德力量發起各類救援、且無相關國際規則可供明確參酌與依循,使得國際人道援助資訊難以透明流通、事權亦難以統一,各國援助力量難以極大化。身處災難頻仍的世紀,全人類文明的延續與發揚,有賴匯

聚全人類共同的勇氣與決心。而國際法學界對於如何因應巨災擘畫因應之道,實肩負神聖使命。無論對於國際和平或人類永續發展,國際法學界不論對於核武器管制、武裝衝突、氣候變遷、公眾衛生等領域,業有國際核能法制、國際人道法、國際環境法、國際衛生法等領域。然而,對於自然災害之國際人道援助,因國際法不干涉原則適用於自然災害人道援助界線不明、現有各國際法部門別下之各國際規範對處理人道援助之界線不明、自然災害國際人道援助整體國際規範及整合機制欠缺,因應1927年國際災害救援聯盟迄今大不相同之世界情勢,國際法學界對於自然災害之國際人道援助策略與因應之道,應隨之進行調整。 回顧學界過去對自然災害之國際人道援助研

究,或從科學、政治學、社會學、公共行政學等角度對於自然災害議題縱剖橫切,或從法學界對於災害議題自內國憲法、行政法之緊急命令權與法治國原則開展評析,而國際法學界或從既有之國際環境法、國際人道法、國際難民法、國際人權法等角度墊基立論,探討自然災害對於國際法學界之意涵,惟自然災害之國際人道援助議題之特殊性,以既有國際法架構難以尋得妥速理路。相應於此,本研究為尋求妥適析論自然災害之國際人道援助法制解釋理論,發展「援助國與受援助國自然災害之國際人道援助義務」論述,自現行國際法下援助國與被援助國義務之欠缺及其衍生問題,以「人類安全」、「效率」、「正義」為援助國與受援助國自然災害之國際人道援助義務之三大正當

化基礎,試圖初步探尋援助國與受援助國於災害預防、應變、重建階段之不同側重重點與內涵。以此國際法新義務之探索為背景,作為自然災害之國際人道援助法制構作基礎,並據以構思全球自然災害國際人道援助綱要公約內容架構。 本論文以自然災害之國際人道援助法制建構為探討議題,研究發現如下:(一)釐清自然災害概念:既有國際法文件雖有初步針對自然災害進行定義,然而概念內涵或涵蓋過廣或未能整全涵蓋自然災害範圍,本論文參酌慕尼黑再保險公司關於各類自然災害定義、並減除其他已有個別部門國際法規範之自然災害,劃定「自然災害之國際人道援助法制」之範圍;(二)系統性檢視自然災害國際人道援助議題:關於自然災害之國際人道援助法

制,雖有相關文獻進行初步研析,但國內尚未有系統性、全面性檢視自然災害國際人道援助議題之博士論文。本文歸納:當前國際法不干涉原則適用於自然災害人道援助界線不明、現行部門別下之各國際規範對處理人道援助之界線不明、自然災害國際人道援助於部門別國際法、整體國際規範及整合機制之欠缺,成為自然災害之國際人道援助法制建構挑戰;(三)自然災害國際人道援助具有全球性架構需求,應研擬「全球自然災害國際人道援助公約」:基於援助國與受援助國國際援助義務,本文論述自然災害國際人道援助全球性架構需求及其基本原則,並初步形塑援助國與受援助國國際援助義務具體化內容。本論文區分自然災害預防階段、應變階段、重建階段詳敘援助國與被

援助國有關人道援助義務於不同階段之具體化內容。對於援助國與受援助國自然災害國際人道援助義務於不同階段內涵,本文以為於預防階段核心原則為「防護能力建立」,「資訊交換之義務」、「技術提供之義務」、「以災害預防之考量進行國土規劃之義務」為重要內涵;於應變階段核心原則為「國際協調機制之建立及配合義務」,「管制之機動調整義務」為落實自然災害國際救援之重點;於重建階段核心原則為「國家重建與人民生活之恢復」,「提供受災人民發展資源之義務」(例如金融援助、基礎及民生建設之協助)甚為關鍵。本研究作為自然災害之國際人道援助法制探索性研究,希冀透過系統性耙梳與思考架構整理,提供後續災害相關研究的參考。

自然災害定義的網路口碑排行榜

-

#1.法規名稱: 災害潛勢資料公開作業要點

二、本作業要點專用名辭定義如下: (一)災害潛勢:某一地區受自然環境因素影響所潛藏易致災害之可能性。自然環境因素包括降預、地形、地質、土壤、 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#2.○○護理之家複合式緊急災害應變計畫2.0 (範例)

一、緊急災害事故定義:係指本機構會遇到之緊急災害事故,解釋如下: ... 三、掌握機構的災害特性、潛勢評估:本機構考量影響其自然環境(地質、氣候. 於 www.health.ntpc.gov.tw -

#3.日本防災教育及其在社會教科書之設計――以東京書籍版本 ...

依據我國《災害防救法》(2019)定義災害包含下列兩類災難:一是 ... 用,導致自然環境破壞與氣候變遷,許多天然災害引發重大傷亡與經濟. 於 ej.naer.edu.tw -

#4.土石流&土石流災害

土石流&土石流災害. 土石流係指泥、砂、礫及巨石等物質與水之混合物,受重力作用所產生之流動體,沿坡面或溝渠由高處往低處流動之自然現象。 土石流定義 ... 於 246.swcb.gov.tw -

#5.自然災害Natural Disaster: 最新的百科全書

歐盟洪水指令將洪水定義為用水暫時覆蓋通常乾燥的土地。在“流水”的意義上,這個詞也可以適用於潮汐流入。當河流和湖泊等水體的水量超出正常範圍時, ... 於 academic-accelerator.com -

#6.天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點Q&A

Q2:天然災害之定義為何? A:本要點所稱天然災害,指颱風、洪水、地震及其他經目的事業主. 管機關認定屬天然災害者。 Q3:天然災害發生時(後),勞工在什麼情況下可以 ... 於 www.mol.gov.tw -

#7.天然災害社會經濟影響與減災行為模式調查

所採用的風險種類絕大多數都是科技風險(例如核能電廠,基因工程等). 或者環境風險(例如水壩、農藥使用等),而沒有採用天然災害(例如,. 水災,土石流或地震等)。所以 ... 於 srda.sinica.edu.tw -

#8.一、認識災害二、重大案例介紹

一、認識災害. 自然地震. 構造性地震. 火山地震. 衝擊性地震. (例如:隕石. 撞擊). 人工地震 ... 管湧(Piping),傳統之定義為:土粒被滲流水帶走,導致土中. 於 dpinfo.chiayi.gov.tw -

#9.危害脆弱度分析

自然災害 :颱風、地震、水災. • 人為(技術)災害:車禍、停電、電腦當 ... 定義. • 脆弱度(Vulnerability),或稱弱點. – 指機構或是社區面對某一種危害的直接衝擊或是. 於 www.eocct.org -

#10.災害維基百科,自由的百科全書- 災害分類

具体的には、地震災害、火山災害、風水害、斜面災害、雪氷災害の5種類の自然災害を対象としています。 例外的にその他の気象災害として落雷や長期気象災害も収録しています ... 於 ipobay.gamepulsex.com -

#11.災害管理與實務 - 第 320 頁 - Google 圖書結果

8.2.3 防災社區相關理念依據行政院災害防救委員會的定義,防災社區為「具有防救災功能, ... Resilient Community)耐災社區是將自然災害的發生視為不可避免的事情, ... 於 books.google.com.tw -

#12.土石流及大規模崩塌災害救助種類及標準

二、大規模崩塌災害:指邊坡土石崩落或滑動之天然災害,其崩塌面積超過十公頃、土方量達十萬立方公尺或崩塌深度在十公尺以上者。 第3條. ﹝1﹞ 中華民國國民於國內受災, ... 於 www.6laws.net -

#13.事故傷害防制

事故傷害的種類很多,範圍很廣,不易分類,茲將一般的分類方法介紹於下:. 一、廣義的分類:. 1.天然災害: 如颱風、洪水、地震、雷殛、海嘯等因自然現象而發生的事故. 於 sao.cufa.edu.tw -

#14.自然災害_百度百科

縱觀人類的歷史可以看出,災害的發生原因主要有二個:一是自然變異,二是人為影響。自然災害(Natural disasters)是指給人類生存帶來危害或損害人類生活環境的自然 ... 於 baike.baidu.hk -

#15.我國因應重大天然災害風險之我國 ...

我國因人口密集,公共設施之重要性等級等因素不. 同,以及天然災害並非必然之單一性,例如地震引發大海. 嘯,多次颱風暴雨引發土石流、都會區大淹水之嚴重水災. 等,如又 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#16.中华人民共和国自然灾害防治法(征求意见稿)

第三条【定义分级】本法所称自然灾害,是指自然因素或者人为活动引发的,危害或者可能危害人民生命和财产安全的水旱灾害、气象灾害、地震灾害、地质灾害、海洋灾害、 ... 於 www.mem.gov.cn -

#17.未來十年我國災害管理發展趨勢及因應策略之研究

人死亡,使這次地震成為紐西蘭有史以來死亡人數最多的自然災害。紐西蘭當局 ... 或者社會福利法規之定義來規範,較符合災害防救體系運作所需以及明確界定政. 於 www.itdr.tw -

#18.防災科技研究中心

迄今各國學者或國際組織在研究山崩、土石流、洪水、地震、海嘯、火山等天然災害風險時仍多參照公式(1),或依其通式予以修改應用,惟其精神仍不脫UNDRO之原始定義。 以 ... 於 dptrc.sinotech.org.tw -

#19.自然灾害内涵及辨析

起草的《GBT26376r2010自然灾害管理基本术语》. 从管理角度提出自然灾害的基本定义,即由自然. 因素造成人类生命、财产、社会功能和生态环境. 於 www.zaihaixue.com -

#20.天災人禍皆讓社會付出極大代價,「災難流行病學」能夠做出 ...

而美國CDC對於災難的定義,將災難種類依性質分成三大類:. Natural Hazard(天然災害). 是因大自然中的物理現象造成的自然災害,比如說地球物理 ... 於 www.thenewslens.com -

#21.自然灾害——一种阻碍社会发展的自然现象/当环境变成威胁

当大自然以自然灾害的形式展现出其可怕力量时,环境会直接影响到人类社会 ... 基于上述背景,我们提出了两个疑问:为什么会把自然灾害定义为风险? 於 www.encyclopedie-environnement.org -

#22.行政學‧公共管理 - 國考加分- 公職王

壹、災害防救體系的意義各國對於災害防救之定義並不完全一致,美國使用 ... 指涉災害防救工作,危機管理的定義為「因應自然災害、恐怖攻擊、人為災害 ... 於 plus.public.com.tw -

#23.災害風險管理.pdf

災害 發生機率:依據上述對風險的定義,此處之機率指的是因自然危害,如洪水、颱風、土石流等事. 件之發生而導致損害及衝擊的機率。 衝擊後果:人命傷亡、建物、公共 ... 於 www.chshb.gov.tw -

#24.精神復健機構及精神護理之家災害應變指引

危害的種類,大致上可以分為自然災害、人為災害及新興災害,類別包括地震、. 水災、火災、停電、停水、醫用氣體供應中斷和食物中毒等所有可能危害「住. 民安全」。 【步驟 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#25.醫院緊急災害管理機制之研究

多災害是來自於自然和人為力量,因此醫院怎麼防止或減少災害,緊急災害管理非常重 ... 清楚的責任歸屬,明確的回報體係及共同的名詞定義使得在緊急狀況的各個部門能夠 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#26.第一章緒論................................... 3

ISDR 同時也對災難作了區分與個別定義:. (1)水象形成的災害(Hydrometeorological hazards ):指與大氣、水文或海洋. 相關的自然過程或現象,如洪水、風暴、乾旱、雪崩 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#27.Natural Disaster (自然災害)

澳大利亞. 自然災害是英聯邦為自然災害救濟安排的目的而定義的任何緊急情況:林區大火,颶風,地震,洪水和包括冰雹的風暴。[2]. 加拿大. 自然災害引發的災難。 於 demo.prolong.com.tw -

#28.第一章導論人為災害定義與範圍

由於生活不穩定,而且必須經常與野獸搏鬥,在惡劣的. 天候中長途跋涉,人口增加的速率很慢。遠古時代,人類不瞭解自然界的變化,. 對於大自然抱持著恐懼與尊敬的態度。天與 ... 於 eduxp.caece.net -

#29.自然界的天灾:地震、火灾、洪水、瘟疫,你觉得哪一种危害 ...

所谓“自然界的天灾”我们一般归纳为“自然灾害”,自然灾害是指发生在地球的表层系统中,能够造成人们生命和财产损失的自然事件。在自然灾害的定义中有两 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#30.地方政府教育行政機關與學校天然災害停班停課決策管理探討

以新北市政府所屬各級學校停班停課通報流程草案為例,對天然災害定義如下:「天然災害係包括風災、水災、震災、土石流災害及其他災害。」表示天然災害具有區域性環境 ... 於 www.sdec.ntpc.edu.tw -

#31.自然灾害的形成与分类

自然灾害 的定义自然灾害是指给人类生存带来危害或损害人类生活环境的自然现象,包括干旱、洪涝、台风、冰雹、暴雪、沙尘暴等气象灾害,火山、地震灾害, ... 於 www.osgeo.cn -

#32.自然灾害的定义(精选5篇) - 世纪秘书

自然灾害 的定义范文第1篇. 尽管救灾减灾工作早在10多年前已经引起了联合国的注意,但是迄今为止,联合国尚无专门的关于灾害时期人权保障的国际公约。 於 www.1mishu.com -

#33.「災害防救」主題教學示例手冊( 一版)

根據行政院2000年公告「災害防救法」第2條第1款,定義重大災害、爆炸、 ... 自然災害(地震、海嘯、颱風、洪水、坡地災害)網路相關資源. 於 www.cpes.tyc.edu.tw -

#34.自然災害(しぜんさいがい)とは? 意味や使い方

日本大百科全書(ニッポニカ) - 自然災害の用語解説 - 異常な自然現象によって ... の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害」と定義している。 於 kotobank.jp -

#35.無論為天然災害 - 氣候變遷災害風險調適平台

國際間將災害風險定義為一個危害事件造成一個地方、或一個系統負面影響或損失的可能性,災害風險的大小取決於危害度、暴露度、脆弱度與調適能力等因素,發生機率及可能 ... 於 dra.ncdr.nat.gov.tw -

#36.我國災害救助體系運作及其優缺點(註1)

豪大雨、土石流、乾旱等天然災害的侵襲,. 近幾十年來由於工商進步,人口大量向都 ... 在災害救助過程中,政府自然需要扮 ... 述天然或人為的災害事件,但在定義上並. 於 cdj.sfaa.gov.tw -

#37.天然災害停止辦公及上課作業Q & A

A:現行天然災害發生時之停止上班及上課期間,社會媒體及一般民眾大多以颱風假定義,惟颱風成災僅為天然災害之型態之一,且各通報權責機關發布停班停課之目的,係為使 ... 於 www.dgpa.gov.tw -

#38.小戈知道:中國自然災害的分布狀況

自然災害定義 :自然災害指自然環境發生異常變化時,造成資源破壞、財產損失、人員傷亡等危害現象,稱為自然災害。 於 kknews.cc -

#39.海難災害防救業務計畫

第一章自然環境因素海難災害預防. ... 第四節近年海難災害防救業務預算編列情形. ... 樣的對海難事故定義為:海難事故是指船舶碰撞、擱淺或其他航行. 於 cdprc.ey.gov.tw -

#40.數位典藏觀察室

2005年世界銀行出版「天然災害熱點:全球風險分析」報告,將天然災害定義為地震、颱風、洪水、乾旱等四種。 …詳全文. 標籤: 台灣, 地震, 天然災害, 風災 於 content.teldap.tw -

#41.天然災害直接與間接損失之評估方法

天然災害 ; 經濟評估 ; 直接損失 ; 間接損失 ; Natural Disaster ... 本研究主要分析天然災害定義、分類、評估方法之文獻回顧,並對於估算災害損失的方法進行 ... 於 www.airitilibrary.com -

#42.火山災害

火山噴發是地球表面最具威脅的自然災害之一。劇烈的火山爆發常具有巨大 ... 為了掌握火山活動的可能威脅,我們就必須充分了解火山災害的種類。以現今的科技,若對火山 ... 於 tvo.ncree.narl.org.tw -

#43.自然災害人類與自然的互動

持續的時間越長,所受到的威脅和影響就越. 大。 定義:. 分類:地質災害:火山爆發、地震、土石流、山崩。 氣象災害:豪雨 ... 於 140.121.160.124 -

#44.台灣天然災害介紹| 提報內容 - 綠色學校

目標:. 1.了解自然的天然災害種類2.台灣的自然災害,震災,颱風,風災,水災,土石流...等3.了解台灣歷年天然災害發生的狀況4.87水災,賀伯颱風,921大地震介紹5. 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#45.土石流災害防救效能與搶救精進評估之研究

臺灣由於自然環境不良,經常引致山崩、地滑,土石流以及地震等自然災害, ... 臺灣的災害頻繁,在《災害防救法》定義,天然災害係指風災、水災、震災、旱災、寒害、 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#46.彰化,進行村里尺度之洪災脆弱度分析

或可定義為「特定系統暴露於災害、壓力下而可能的傷害程度,而傷害程度的大小取決系統 ... 自然脆弱度因子(圖5)包含洪災侵襲頻率、淹水潛勢面積比及地層下陷累積量。 於 www.dmst.org.tw -

#47.463788 張自然災害圖片、庫存照片和向量圖

歡迎瀏覽Shutterstock 收錄的高畫質自然災害庫存圖片和其他百萬張免版稅庫存照片、插圖和向量圖。 每天收錄數千張高水準圖片。 ... 美國平原中定義的龍捲風庫存照片. 於 www.shutterstock.com -

#48.1.災害的基本認知

常見天然災害 ... 災害定義. 4. 風災、水災、震災(含土壤液化)、旱災、寒害、土石流災害、火山災 ... 算是災害,而是一種「自然現象」。 災害是什麼 ... 於 ws.e-land.gov.tw -

#49.災害防救法新修正重點介紹

「通過極端事件和災害風險管理促進適應氣候變化」特別報告. 定義:危害性的自然事件與脆弱的社會狀況交互作用後,導致. 大範圍對人類、物質、經濟及環境的不利影響, ... 於 pteoc.pthg.gov.tw -

#50.自然災害和技術災害

另一種按原因分類(Parrish、Falk 和Melius 1987)包括自然災害中的天氣和地質事件,而人為原因被定義為非自然的、技術的、有目的的事件(例如,交通、戰爭、火災/爆炸) ... 於 www.iloencyclopaedia.org -

#51.おぼえておきたい災害の定義と効果的に対策を行う方法

「災害、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象または大規模な火事もしくは爆発その他その及ぼす被害の程度において ... 於 fastalert.jp -

#52.法規內容-土石流及大規模崩塌災害救助種類及標準

用產生黏稠流動體所造成之天然災害。 二、大規模崩塌災害:指邊坡土石崩落或滑動之天然災害,其崩塌面積超 過十公頃、土方量 ... 於 law.moa.gov.tw -

#53.第24 章災害型態與影響

EM-DAT 先將災害分成兩. 個類別:天然的和技術性的,再進一步將天然災害分成五個子類別,其涵蓋12 種災. 害型態和超過30 種子型態。主要的子分類定義如下:. 地球物理的:. 於 www.taiwan921.lib.ntu.edu.tw -

#54.日本的自然災害| MATCHA - 日本線上旅遊觀光雜誌

以下表格彙整出各警訊的內容和定義。 氣象等特別警報的種類與內容豪雨注意報:當預測將因豪雨而造成土石流或是淹水等的災害時, ... 於 matcha-jp.com -

#55.《灾害学》绪论

1.2 自然灾害的定义与分类. 自然灾害—以自然变异为主因而产生并表现为. 自然态的灾害:. 地震、火山爆发、泥石流、滑. 坡、水土流失、干旱、洪涝、. 於 www.luxinzheng.net -

#56.企業防災第一步-天然災害風險分析與評估

防署之天然災害統計顯示(圖一),除大型地震 ... 但以廣義的角度來說,風險可定義為「所有可能. 危及人類生命財產安全之自然或人為災害,其於. 於 www.nstc.gov.tw -

#57.自然災害:它是什麼、特徵、原因和類型

根據引起相關災害的自然現象的種類,自然災害的成因是多方面的。 一般來說,自然災害是由氣候現象、地貌過程、生物因素或空間現象引起的。 這些現像在達到極端時被認為 ... 於 www.meteorologiaenred.com -

#58.災害防救法第2、22、32

本法專用名詞,定義如下: 一、災害:指下列災難所造成之禍害: (一)風災、水災、震災(含土壤液化)、旱災、寒害、土石流災害、火山災害等天然災害。 於 www.lawbank.com.tw -

#59.風災震災火災及爆炸災害潛勢資料公開辦法| 中華民國內政部 ...

第一條本辦法依災害防救法第二十二條第四項規定訂定之。 第二條本辦法名詞定義如下:. 一、災害潛勢:指特定地區受自然環境等因素影響所潛藏易致災害之機率或規模。 於 www.cpami.gov.tw -

#60.第5章天然災害防治工程導論

廣益,協助政府擬訂改善策略,減輕災害事件造成之財物損失與人員傷亡。 5-2 防災工作特性. 防救災工作具有週期的特性,包含減災整備應變及復建四個階段可概略定義. 於 www.cyut.edu.tw -

#61.災害對性別的影響及性別對災害的認知研究成果報告(精簡版)

發現必須不斷地對抗大自然所發生的災害,這些災害從地震、山崩,到颶風、豪雨,其 ... 對於事件的複雜性、可靠資訊的收集,仍存在著具變異性的定義及方法。 災害流行病 ... 於 taiwan-gist.nknu.edu.tw -

#62.災害防救法§2-全國法規資料庫

本法用詞,定義如下:. 一、災害:指下列災難所造成之禍害:. (一)風災、水災、震災(含土壤液化)、旱災、寒害、土石流及大規模崩塌災害、火山災害等天然災害。 於 law.moj.gov.tw -

#63.中國個人所得稅新法實用手冊 - 第 26 頁 - Google 圖書結果

一是明確和調整了減稅項目的決定機關ꎻ 二是將原來「嚴重自然災害」的表述改為「自然災害」ꎮ 此次修改ꎬ 不定義災害本身的嚴重性ꎬ 而重點從納稅人角度出發ꎬ 將享受 ... 於 books.google.com.tw -

#64.中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法

本辦法之用詞,定義如下: 一、災害:指災害防救法第二條第一款第一目所定之災害。 二、緊急搶救:指消防、防汛、搶險、搶修及其他應變措施。 三、搶險:指各級地方 ... 於 law.dgbas.gov.tw -

#65.行政院環境保護署主管法規共用系統-行政函釋內容

「其他天然災害」定義,以飲用水觀點而言,係 指自然環境變動所產生災害,足以影響飲用水水源濁度之現象,包括 風災、水災、震災、旱災、土石流災害等。 於 oaout.epa.gov.tw -

#66.天然災害直接與間接損失之評估方法

(一) 天然災害之定義. 天然災害(natural disaster),亦稱自然災害或簡稱天. 災。由於災害的發生原因為「天然變異」、「人為影響」,. 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#67.天然災害停止辦公及上課作業Q & A

A5:現行天然災害發生時之停止上班及上課期間,社會媒體及一般民眾大多以颱風假定義,惟颱風成災僅為天然災害之型態之一,且各通報權責機關發布停班停課之目的,係為 ... 於 www.person.ntou.edu.tw -

#68.農業防災與救助-農業天然災害低利貸款(農委會)

一. 天然災害定義. 係指因颱風、焚風、豪雨、霪雨、冰雹、寒流或地震所造成之災害,前項以外之天然災害發生且有救助之必要時,得由農委會專案認定之。 於 www.coa.gov.tw -

#69.自然災害[自然界中所發生的異常現象]

中國國土空間上常見的自然災害種類繁多,主要包括洪澇、乾旱災害,颱風、冰雹、暴雪、沙塵暴等氣象災害,火山、地震災害,山體崩塌、滑坡、土石流等地質災害,風暴潮、 ... 於 www.jendow.com.tw -

#70.災害管理及降低災害風險研討會 - 林務局

定義 災害的種類。 ... 根據聯合國國際減災策略組織(UNISDR, 2009)定義,災害係社會正 ... 面更大的自然災害為沙漠化現象,起因於氣候變遷、乾旱及人類活動. 的影響。 於 www.forest.gov.tw -

#71.災害管理與實務

書名:災害管理與實務,ISBN:978-957-763-583-9,頁數:464,出版社:五南, ... 貳、美國對災害的定義美國對災害定義的共識大致為:「由於極端的自然、人為因素或 ... 於 www.wunan.com.tw -

#72.自然災害- 維基百科,自由的百科全書

自然災害 (英語:natural hazard、natural disaster),又稱為自然災難、天然災難、 ... 地震災害(震災):火山災害、土石流、山崩、洪災(海嘯)、火災、核災、飢荒 ... 於 zh.wikipedia.org -

#73.从不同的角度看待灾害

“我们国家里有上百万的人都认为灾害是自然造成的,而我也曾经有. 这种想法。 ... 广泛接受,在预防灾害和降低灾害中,人权为基础的方针的推广和定义. 仍然有限。 於 www.preventionweb.net -

#74.極端天氣氣候事件與大陸洪澇災害

為了給極端天氣氣候事件一個明確的定義,聯合國政府間氣候變化專門委 ... 中國大陸幅員廣大,地區氣候差異大,各種自然災害時常發生,從降雨的. 於 www.mjib.gov.tw -

#75.自然災害- ∎2009年「八八水災」

自然災害. 3. 101年全球颱風豪雨事件. 根據降雨統計,「0610豪雨」包括南化、 ... 面對自然災害的挑戰 ... 一級開設. 水災中央災害應變中心. 經研判二級開設. 定義 ... 於 www.tainanfrc.com.tw -

#76.桃園市自然災害新聞報導內容分析及老街溪 ...

而Barrow. (1923) 對人類此一行為,則認為應從地理學的生態分析出發,並以人與環境之間. Page 13. 5. 的調適來進行研究。國內學者張長義(1977) 將災害識覺定義為「當災害 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#77.以人為本的防災思維:漫談人為災害

由於人為災害種類繁多,且具有災害分布空間廣泛、事故發生頻率較高、事故發生地點與原. 因各不相同等特性,故其災害防治工作較天然災害嚴峻困難。有鑑於此,本文將針對人為 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#78.自然災害覺知與環境倫理態度之研究

自然災害定義 為:「自然災害是人為的、. 自然的,經由人類與自然之相互作用,或自. 然界發生罕見之自然現象而發生,其存在於. 人類及萬物生活圈中,使得人與自然環境應. 於 envir.utaipei.edu.tw -

#79.第八篇其他類型災害

一、公用氣體與油料管線災害定義. (一)災害防救法施行細則第二條第三 ... 一、輸電線路災害定義 ... 對消防栓加強檢修,並加強蓄水池之整備,另平時應調查海水等自然. 於 www.mkcity.gov.tw -

#80.中華民國內政部消防署全球資訊網> 資訊公開> 統計 ...

災害 應變中心聯絡方式 · 各消防局據點聯絡方式 · 各消防局官方網站 · 深耕計畫民眾網 · 火災及爆炸災害潛勢公開資料 · 海嘯潛勢區域 · 消防安全設備檢修專業機構查詢. 於 www.nfa.gov.tw -

#81.科普小學堂|什麼是災難流行病學? - 臺灣公衛學生聯合會

而美國CDC對於災難的定義,將災難種類依性質分成三大類. Natural Hazard(天然災害) 是因大自然中的物理現象造成的自然災害,比如說地球物理 ... 於 fphsatw.azurewebsites.net -

#82.天然災害與疾病監測

生的天然災害,如地震、颶風,災害過後一般很少發生傳染病的流行,特. 別是在工業化的國家裡。 ... 以流行病學的觀點來看,天然災害可定義為“在短時間內,對環境引起. 於 www.cdc.gov.tw -

#83.企業天然災害防減災模式可行性調查規劃

遭遇自然災害、人為事故時因為營運遭受中斷影響,擴. 大對資產或信譽的損害,加速萎縮與衰敗 ... 業防災手冊及(2) 我們先前定義的企業營運持續計畫:. 於 www.ciche.org.tw -

#84.自然災害經濟學

各然保護措施包括進行必要的保護手段,如在地震多發區,人們對房屋建築材料會有特別的要求。典型的個人保護措施的經濟手段有災害保險和不同種類的金融工具,如災害債券。 於 wiki.mbalib.com -

#85.從協力治理檢視日本的災害防救: 以東日本大地震為例*

試賦予協力治理較具體的定義,認為其乃是多元利害關係人,透過開放、 ... 自然災害,任何災難都會影響組織的收益與發展,才使企業開始重視危機. 於 pa.ntpu.edu.tw -

#86.國立臺北藝術大學職業災害事故調查及處理辦法

指因颱風、地震或豪雨等自然因素所引起之職業災害事故. 13 其他. 無法歸類於上述任一類者 ... B. 事故如達職災通報所定義之狀況時,除必要之急救、搶救外,未經司法機. 於 eo.tnua.edu.tw -

#87.災害防救法 - 全國法規資料庫

本法用詞,定義如下:. 一、災害:指下列災難所造成之禍害:. (一)風災、水災、震災(含土壤液化)、旱災、寒害、土石流及大規模崩塌災害、火山災害等天然災害。 於 law.moj.gov.tw -

#88.輸電線路災害防救業務計畫

二、輸電線路災害之定義. ... 計畫之依據、目的、架構、災害定義及案例等,以利相關計 ... 因有颱風、豪大雨造成坡地滑動及地震等引起之外力與自然. 災害等(如附錄 ... 於 www.moea.gov.tw -

#89.天问──“三年自然灾害”

按照科学定义,地球上的自然异变对人类的负面影响超过一定程度时被称为灾害。[2] 自然灾害主要指突发性的暴雨、洪涝、乾旱、台风、风暴潮、冻害、雹灾、雷电、地震、 ... 於 www.modernchinastudies.org -

#90.彰化縣天然災害專區網頁

認識『 水災』. 定義:. 洪災也稱水災或氾濫,是由洪水引發的一種自然災害,指河流、湖泊、海洋所含的水體上漲,超過常規水位的水流現象。洪水常威脅沿河、湖濱、近海 ... 於 www2.chcg.gov.tw -

#91.重大災害之中央應變中心指揮權限探討

臺灣和日本之地理位置、氣候條件及自然環境,同屬地震、颱風、豪雨、海嘯等 ... 我國現行災害管理相關體制,以災害之肇因為主要定義對象,而非以災害之後果為考量。 於 www.ly.gov.tw -

#92.環境也是災害: 你準備好面對了嗎?

了解《環境也是災害》將有助於對抗日漸增加的自然天災自然災害如地震、洪水和颶風的 ... Burton和Kates (1964)的定義為一般研究者所採納:「自然環境中對人類有害而由 ... 於 www.eslite.com -

#93.第十四章自然災害、人類與自然的互動

一般而言,自然災害指的是地震、山崩、海嘯、海水倒灌、颱風、乾旱、洪水等 ... 第4章定義氣候為大氣、海洋、陸地三大系統交互作用的結果,是地球科學面向的定義。 於 gis.geo.ncu.edu.tw -

#94.一.近年來的自然災害二.災害類型與分佈三. ...

自然災害 的未來演變? 生的崩塌或土石流發生地點分佈擴大. • 發生規模的增大. –深層崩塌 ... 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#95.人為災害種類 :: 全台大學開課課程資訊網

全台大學開課課程資訊網,人為災害指主要由人為因素引發的災害。其種類很多,主要包括自然資源衰竭災害、環境污染災害、火災、交通災害、人口過剩災害及核災害。 於 university.imobile01.com -

#96.小康社会的权利理论 - 第 33 頁 - Google 圖書結果

给恐惧下定义的真正困难在于,它更多的是一种由主体才能体验到的感觉, ... 入有史以来科技文明最为辉煌的时代,也常常无法预见、无法避免给人类造成巨大损害的自然灾害。 於 books.google.com.tw -

#97.自然災害的意思、解釋、用法、例句

自然現象如水、旱、地震、風等造成的災害。 自然災害(natural hazard、natural disaster),又稱為自然災難、天然災難、天然災害、天災、天禍、天患、災荒, ... 於 dictionary.chienwen.net -

#98.你所知道的災害

「災害」一詞的官方定義. • 人傷亡、財產損失. • 地方政府應對的能力. – 住居環境與自然危害的交集. • 人類住居的環境不似自然. 具有回復力. • 自然危害+人類住居=災害 ... 於 ws.e-land.gov.tw