美國 黑警的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊牧寫的 微塵(精裝版) 和ItaiYanai的 基因社會:從單一個體到群體研究,破解基因的互動關係與人體奧妙之謎都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自洪範 和衛城出版所出版 。

國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 韓義興所指導 張俐禎的 臺灣新聞媒體臉書專頁發布香港反送中運動報導的新聞框架與新聞偏向之研究:以四大報為例 (2021),提出美國 黑警關鍵因素是什麼,來自於香港反送中運動、新聞框架、新聞偏向、消息來源、社群集體監看。

而第二篇論文銘傳大學 犯罪防治學系兩岸與犯罪防治碩士在職專班 蔡俊章、黃麒然所指導 吳宗修的 從社會運動興起探討關鍵基礎設施之重要性分析-以臺北市為例 (2019),提出因為有 太陽花事件、反送中事件、關鍵基礎設施、社會運動的重點而找出了 美國 黑警的解答。

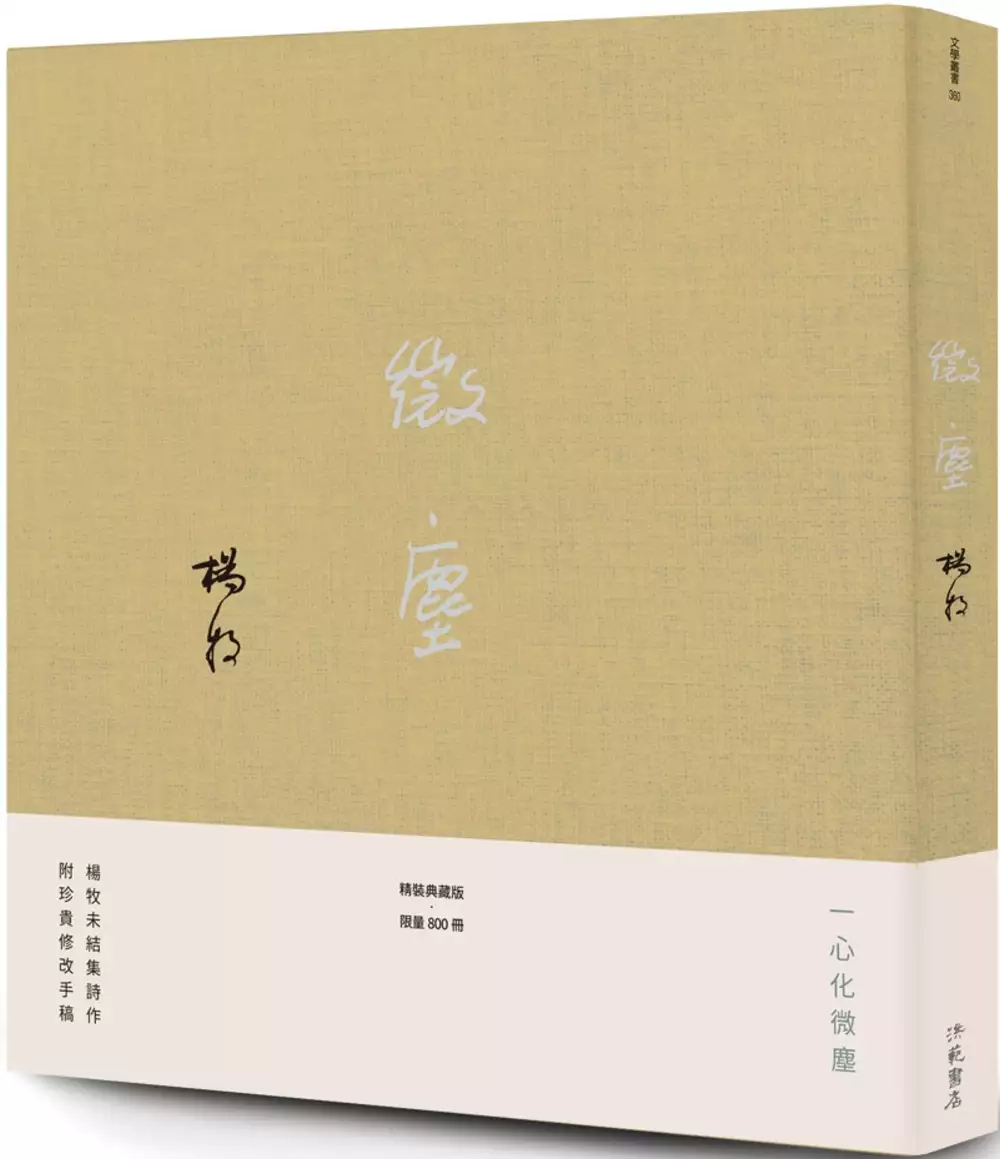

微塵(精裝版)

為了解決美國 黑警 的問題,作者楊牧 這樣論述:

一心化微塵 楊牧最後一本詩集: 未曾結集 + 未曾發表之作 開漢文詩壇先例,公開詩人創作手稿的原貌: 每首詩作,均附珍貴修改手稿 1 ~ 7 式不等,得以窺見詩人如何經營琢磨,完成一首詩的藝術秘密和心血付出。 精裝、平裝版本雙書封: 特殊開本全彩印,兼具賞讀,研析,和收藏,極為珍貴的版本。 精裝典藏版‧限量800冊: 圓背布面精裝,僅印行唯一版,限量800冊,每冊均附流水編號(001 ~ 800號),以及楊牧藏書章印,以示典藏紀念性。 《微塵》是楊牧最後一本詩集,收其自編《長短歌行》(2013)之後的十首「未結集」作品,以及他留下不曾

發表的六首「未定稿」作品,共十六首 ── 每首詩均附錄珍貴手稿壹式以上,多至七易其稿者,包括初稿,修訂稿,和定稿等。 首度揭露他滿紙刪塗勾補的字跡,一改再改的修正版本,得以窺見詩人如何經營琢磨,完成一首詩的藝術秘密和心血付出。 魯迅曾引果戈理(Nikolai Vasilyevich Gogol)論寫作之道:「最好從那(大作家)同一作品的未定稿去學習……」可惜作家多不願公開草稿,正如袁枚的詩:「愛好由來下筆難,一詩千改始心安;阿婆還似初笄女,頭未梳成不給看」(〈遣興〉)。 難得發現楊牧留存的近作草稿,雖然他一向不以原稿示人,但也評介過威廉.布雷克(William Blake

),葉慈(William Butler Yeats),艾略特(Thomas Stearns Eliot)等西方大詩家的不同修改稿本互相比對,予讀者更深一層的賞析和啟示。 經慎重考量,決定開漢文詩壇先例,公開詩人創作手稿的原貌,以彩色大開本精印精製,是一部兼具賞讀,研析,和收藏,極為珍貴的版本。 輯一 未結集 樟圍三首 北濱 貝殼 (〈北濱〉手稿一) 貝殼2013.10.1 (〈北濱〉手稿二) 貝殼2013.11.23(〈北濱〉手稿三) 北濱 (〈北濱〉手稿四) 冷風 病眼2013.5(〈冷風〉手稿一) 冷風2013 (〈冷風〉手稿二) 冷風

(〈冷風〉手稿三) 行蹤 聽鼓2012(〈行蹤〉手稿一) 聽鼓 (〈行蹤〉手稿二) 鼓聲 (〈行蹤〉手稿三) 多風 (〈行蹤〉手稿四) 行蹤 (〈行蹤〉手稿五) 夏至 夏至作2014.6 (〈夏至〉手稿一) 夏至作Sostenuto (〈夏至〉手稿二) 夏至作Sostenuto 2014(〈夏至〉手稿三) 夏至 (〈夏至〉手稿四) 大暑迴旋曲 (〈夏至〉手稿五) 夏至 (〈夏至〉手稿六) 夏至 (〈夏至〉手稿七) 契訶夫 菊殘2014.1(〈契訶夫〉手稿一)

殘菊2014.3(〈契訶夫〉手稿二) 契訶夫 (〈契訶夫〉手稿三) 冬天的故事 手勢 (〈冬天的故事〉手稿一) 手勢 (〈冬天的故事〉手稿二) 山中 (〈冬天的故事〉手稿三) 傳奇 (〈冬天的故事〉手稿四) 傳奇 (〈冬天的故事〉手稿五) 冬天的故事(〈冬天的故事〉手稿六) 懷古 視野 洪積世 (〈懷古〉手稿一) 無題 (〈懷古〉手稿二) 洪積世2013.11(〈懷古〉手稿三) 懷古 (〈懷古〉手稿四) 聽風 訊息2015.5.10(〈聽風〉手稿一) 或然 (〈聽風〉手稿二) 訊息

(〈聽風〉手稿三) 聽風 (〈聽風〉手稿四) 聽風 (〈聽風〉手稿五) 聽風 (〈聽風〉手稿六) 日照十行 返光 (〈日照十行〉手稿一) 日照十行(〈日照十行〉手稿二) 日照十行(〈日照十行〉手稿三) 秋 寓言2014.4(〈秋〉手稿一) 黃花2015.1(〈秋〉手稿二) 黃花 (〈秋〉手稿三) 秋 (〈秋〉手稿四) 輯二 未定稿 留下 留下(手稿) 流失 流失(手稿) 歌者 歌者:哭的過程2002.1.1(〈歌者〉手稿一) 歌者:哭的過程 (〈歌者〉手稿二) 歌者

(〈歌者〉手稿三) 微塵 微塵(手稿) 觀魚 觀魚(手稿) 歸屬 歸屬 (〈歸屬〉手稿一) 歸屬2014.3(〈歸屬〉手稿二) 代後記 謝旺霖 代後記 去年(2020)八月,我受盈盈師母之命,開始定期到他們台北家中,整理楊牧老師的手稿。 一如以往,我習慣坐在客廳中央大桌几一側的方凳上。桌面常覆滿各式成疊的紙頁,我的動作很慢,挑開那些咬在稿紙上生鏽的釘針後,總是一頁一頁數,接著分類歸納,寫下筆記,然後再一頁一頁收進師母新買來的檔案夾裏。隔著桌,就正對著老師固定的座位,一張黑色牛皮長背的扶手椅。 約莫兩個月後,我才把兩千多頁手稿概略地

瀏覽,清點一遍。而這些,僅僅只是留在台灣的。師母告訴我,西雅圖家中應當還存有更多。 台灣這批手稿,大多是楊牧老師在2000年後,陸續謄寫工整,轉錄成書的原件,如《介殼蟲》,《長短歌行》,《奇萊後書》,《英詩漢譯集》,《甲溫與綠騎俠傳奇》;以及部分的散篇評論,書信,手寫編目,留下筆跡的剪報等。另外,還有少許先前的作品,如大學時期翻譯英國詩人濟慈的《恩狄密昂》(Endymion)未譯完的殘稿;1980年,以妻子之名為題而作的〈盈盈草木疏〉和寫給兒子的〈出發〉;與一部關於台灣歷史的詩劇《五妃記》大綱及殘稿(部分曾收錄於詩集《時光命題》),都明顯枯黃而變得脆弱的紙頁,似乎別具意義,推測是老師特

意留存於台灣的。 然而,在這些手稿中,有一部分竟使我遲遲難以辦認,尤其晚近的詩稿,因為裏頭至少二十多首詩作題目,儘管我已遍讀楊牧老師的詩集,卻不曾有過任何印象。我一度以為自己發現了老師未發表的作品。 經過反覆比對各篇行文,我才緩步地揭曉那些陌生的題目,其實多半都能歸屬某些定版詩作的前身。例如,「對岸」可追溯到《介殼蟲》的〈失題〉,「怳忽」能回推至《長短歌行》的〈有會而作〉,「動向」則為〈琴操變奏九首〉之其二。 再有疑慮不安的時候,我便整段整首地全抄寫下來,長時間埋頭強記著那些字與字的組織,意象,和聲響。有時不禁忘了時間,不知肢體僵麻,心還在想乾脆向老師求助算了,一抬頭,

撞見面前那張空蕩蕩的座椅,才猛然被打回現實意識到他 —— 已經不在了。我再也不能和過往那般一碰上文學的難題就直接向他當面請教了。 分不清楚究竟花了多少時間,我終於釐清那些懸宕未決的詩頁,應還可層層納入,十首已刊載在報章上仍未結集的近作,譬如:〈冬天的故事〉曾題為「手勢」,「山中」,「傳奇」;〈行蹤〉之前且有「聽鼓」,「鼓聲」,「多風」。而這十首詩稿,顯然都不單單只是命題一改再改,每一稿的行文,更是經常遍佈著難以計數的筆畫塗抹,刪除,調動,琢磨取捨,縫補斑斑的痕跡。 盯著這樣的詩稿,我總會感到胸口一陣震動,久久難以平息。恍如看到了詩人獨坐在書房桌前,沉默向靈魂深處探索,埋首苦思振

筆,為了每個文字尋求它最適宜的位置,引發它的多義和音聲,符節的步履,「體認這織錦綿密的文字是血,是淚」(楊牧〈致天使〉);我也看到了詩人日愈衰退的視力,老去的身體,逐漸化為蟄伏的蟲蛹或形於草的字跡,卻猶然不肯中斷,不願妥協,為了始終的承諾朝向那無盡的詩的完成。 直到今年(2021)初,我又得盈盈師母,葉步榮先生,與楊澤,汪玨,陳義芝,陳育虹等詩人協助,總算梳理出楊牧老師這批手稿,應有六首從未公開的詩作,或該稱是「未定稿」。而其中一首〈微塵〉,一度讓我們又陷入了難題。 主要因爲〈微塵〉和《長短歌行》裏的〈論孤獨〉,頗有語句相承,可兩者思想,用典,心境的收束,卻截然不同。幾回往返的

討論裏,我們對於兩詩生成的次序,或並列,雖然看法不一,但無疑都傾向把〈微塵〉視為一篇獨立未定稿。有心的讀者,日後可再細細追究。 我把整理出來的這六首未定之作和先前十首未結集的詩稿,在得到盈盈師母認可後,轉交洪範葉步榮先生進一步彙編,並由葉先生定名《微塵》。 我們知道楊牧老師向來對自己所出之文字,必求慎重,總以謄清的手稿,反覆斟酌,才得以示人。此次《微塵》出版,破例收錄了幾乎各版手稿,包括六首未定稿,希望呈現詩人一階段較完整的創作過程,並由此回望他一生不懈的追尋,讓後輩可以繼續借鏡其精神和風範。楊牧老師或知,也會諒解,默許吧。 楊牧老師1940年生於花蓮。少年即活躍詩壇,

曾師從徐復觀,陳世驤等一代名家,拓展創作和學術研究俱進的生涯,在詩,散文,評論,翻譯的領域皆卓然成家,並長期在美國,台灣,香港等著名大學執教,影響後進無數。 德國知名評論家Tilman Spengler曾言:「在詩行,散文,詩劇的天地裏,他從容於平達耳,與歌德,蓋文,葉慈遊。在德國,我們一定會把楊牧歸於博學詩人之列。」奚密教授則推崇:「楊牧是現代漢詩史上,最偉大的詩人。」 老師於2020年3月13日,循著大天使的翅膀離我們而去了。今年春天,就在詩人逝世週年時期,將從台北移歸他少年故鄉花蓮,長眠於海岸山脈上,背倚磅礴的奇萊山,眺望波瀾壯闊的太平洋。 是為記。 謝旺霖

2021年2月 未結集: 日照十行 夕陽揮動手勢對我徬徨示意天地間大幅的生滅或猶豫,我想恐怕已不復文明興亡遂行的修辭符號曾經槃桓指涉並且界定的典故可以為喻。惟獨這一次看到的卻是夢醒睡間屬於早期消弭殆盡,依稀的造型在神詮勢不能及的一方,搜索的水鏡反面,以無窮深邃的光明正對照那藐藐臨淵者久之不去 未發表: 微塵 1這時正有一些舊日的星在意識中流失,朝向陌生方位或最暗澹的大氣層飛去,而我勉強抗拒着四面襲來,累積的黑警覺孤獨成形 2或者就憑無知懵懂之名將過去和未來都饒恕,看我端坐幻化的菩提樹下把你的心事一并劃歸屬我有,暫且以羅漢的眼睛望穿夢與醒 3但我寧可消失遂絕滅於泡影,你說如感性的文字不再依恃隱

喻提示未來之多義,寧可像晚夏的薔薇在稀薄的暖風中不象徵甚麼地對着一隻蜂 4這樣遠遠地囑咐,不斷叮嚀推算一條前路,為彼此,肯定手勢無誤,生死實證不是傳統邏輯統攝的玄學論述。有人在固定的韻類裏告別晚霞照他神色猶豫,始終就是一種自責永遠放不開的步子注定將複沓於對方的夢與醒。有人以迴旋之姿穿過大片蘆葦,光影的淵藪美的極致漸漸蛻除身體程式完成它單一的靈魂 5或許從來不以離開為託辭反宛轉留下。猶豫的渡頭 ──忽然就在岸這一邊看到對方倒影於翻縐的水裏強烈震顫搖着或許,早已經發生過了一心化微塵

美國 黑警進入發燒排行的影片

【6.21時事!】升旗易得道 2021年6月21日

主持: Tony Choi

6.21 【白衣人套丁集團】721白衣人兩涉套丁案,揭露元朗官商鄉黑警,五毒一家親!

________________________________________________________

我們的後備頻道【升旗易日報】https://bit.ly/3jW9pr8

“每月贊助”支付方法 !

(1) Patreon : https://www.patreon.com/tuesdayroaddaily

(2) Payme 97114085

(3) 我們英國的paypal户口 : [email protected]

英國合作社網站正式上線 https://wearehongkongers.co.uk/

英國合作社Whatsapp +44 7599451657

https://mewe.com/i/tuesdayroadtonyjohnny

https://gab.com/TuesdayRoadWorldwide

https://twitter.com/Tuesdayroad1

升旗易得道【新】支持我們2步曲!!

1. 訂閱 Patreon : https://www.patreon.com/tuesdayroaddaily

2. 俾like, 收看廣告,

【2020年7月1日, 升旗易得道就港區國安法公告 - 】:

因應港區國安法, 本台嚴正作出如下聲明:

1.本台節目於港區國安法生效日起作出全面重組和整合。

2.本台於2020年7月1 日前所作的所有節目均為節目主持或嘉賓之個人意見, 與本台立場無關。

3.本台所有節目之內容均並非在香港特別行政區境內或中華人民共和國之境內製作。

4.本台所有時事節目內容均為引述消息來源、新聞媒體報導 (包括海外媒體, 香港媒體等) 之內容而作出, 與發言者之政治立場或、主張或意見無關。 本台節目內容包含戲仿、滑稽、政治戲仿、諷刺等內容, 與真實之人物並無任何實質關係。

5. 任何接收本台節目內容、收聽的接收者請注意: 本台所有節目內容謹為對新聞時事之評論, 不論在任何時刻均無意構成任何 “煽動、協助、教唆” 行為。 本台節目內容包含戲仿、滑稽、政治戲仿、諷刺等內容, 與真實之人物並無任何實質關係。

6. 最後, 本台據悉港區國安法內容可能帶來極嚴重法律後果, 本台奉勸所有接收本台節目內容、收聽人士小心其條文內容, 切勿以身試法。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

現時, 香港形勢危急, 我們希望各位團結一致, 運用智慧應對。

希望所有支持者能在各方面支援本台繼續擴播。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

本台一直致力提供日報式的時事節目予大家。 Youtube 局部恢復了廣告, 但是無理打壓依舊。 廣告收益難以維持本台營運及支援工作。故此, 我們仍然希望聽眾能月費支持本台擴播!

我們經營困難, 因此本台必須改變舊有方式以繼續維持營運。 經商議後, 我們將向聽眾及支持者收取自願性的“每月贊助”。 初步將每月收取贊助港幣200元 (考慮到我們節目集數比同類型網台節目多更多)。 我們致力於降低營運成本,不希望謀取任何暴利, 以達到聽眾及支持者以合理公平的成本即可聽取時事節目。 我們不希望阻止一般大眾繼續收聽節目。 因此, “每月贊助”, 是完全自願性的。我們會在一段時間後檢討計畫內容, 希望各位有能力的, 能盡力支持!

7.21, 8.31, 7.1。 我們, 退無可退。

齊上齊落! 團結一致, 不分割, 不譴責!

我們與前線抗爭者站在一起!

我們認為, 現在是世界歷史的重要關口, 能和近代歷史中的重大變化相比較。 2019年及2020年的事件均顯示出香港人對於民主、自由價值觀的追求, 並同時令這股浪潮捲進全世界, 不可逆轉。

保留實力, 等待黎明!

----------------------------------------------------------

皇牌時事經濟節目!

逢有突發新聞, 立即和大家分析局勢! 關心香港! : 嬉笑怒罵, 分析時事, 經濟, 政治, 歷史和心得!

www.tuesdayroad.com

請即訂閱我們升旗易得道youtube頻道:-

https://m.youtube.com/channel/UCC3Ani

===========================================================

臺灣新聞媒體臉書專頁發布香港反送中運動報導的新聞框架與新聞偏向之研究:以四大報為例

為了解決美國 黑警 的問題,作者張俐禎 這樣論述:

香港2019年發生的「反送中運動」警民衝突的場景令人印象深刻,但人們對於該事件的認知從何而來?本研究以「新聞框架」理論的觀點出發,藉此探討新聞報導再現「香港反送中運動」的過程中,受到何種新聞框架影響,而展現不同的社會真實面向(Entman, 1993)。另外,過往研究也發現,新聞媒體在報導新聞事件時,可能受媒體立場之影響,而在報導中呈現「新聞偏向」之情勢(Hackett, 1984; Bennett, 1995)。至於其他影響新聞真實之因素,如新聞框架與消息來源、新聞偏向與消息來源,以及議題與消息來源之間的關係在本文也有所討論。本研究採內容分析法,探討台灣四家主要新聞媒體《自由時報》、《蘋果

日報》、《聯合報》及《中國時報》於其臉書新聞粉絲專頁發布的相關報導,並以網路社群上的「集體監看」之概念(Bruns, 2018),篩選出549則新聞報導作為研究樣本。研究結果發現,台灣新聞媒體在臉書新聞粉絲專頁上發布的「香港反送中運動」新聞報導,以「情感框架」使用的比例最高,其次分別為「歸因框架」、「衝突框架」與「道德框架」,而不同新聞媒體在使用新聞框架上也有所差異。其中,《自由時報》與《蘋果日報》傾向使用「情感框架」;《聯合報》傾向使用「歸因框架」;《中國時報》則傾向使用「衝突框架」。此外,「情感框架」與主要消息來源為「網友」的新聞報導呈相關性。至於在新聞偏向方面,《自由時報》在「支持反送中

」的新聞偏向上比例最高,而《中國時報》在「反對反送中」的新聞偏向上比例較高。在新聞報導的主要消息來源與新聞在臉書專頁發布的數量方面,各報均有所差異;至於在反送中各主要議題上,則是以引述「示威抗議者」與「網友」的比例較高。此外,研究也發現,新聞偏向與主要消息來源為「網友」的新聞報導呈相關性,且報導偏向「支持香港反送中運動」。最後,本文也反思了新聞媒體如何在香港反送中運動當中再現社會真實,以及新聞工作者在社會運動當中所扮演的角色。

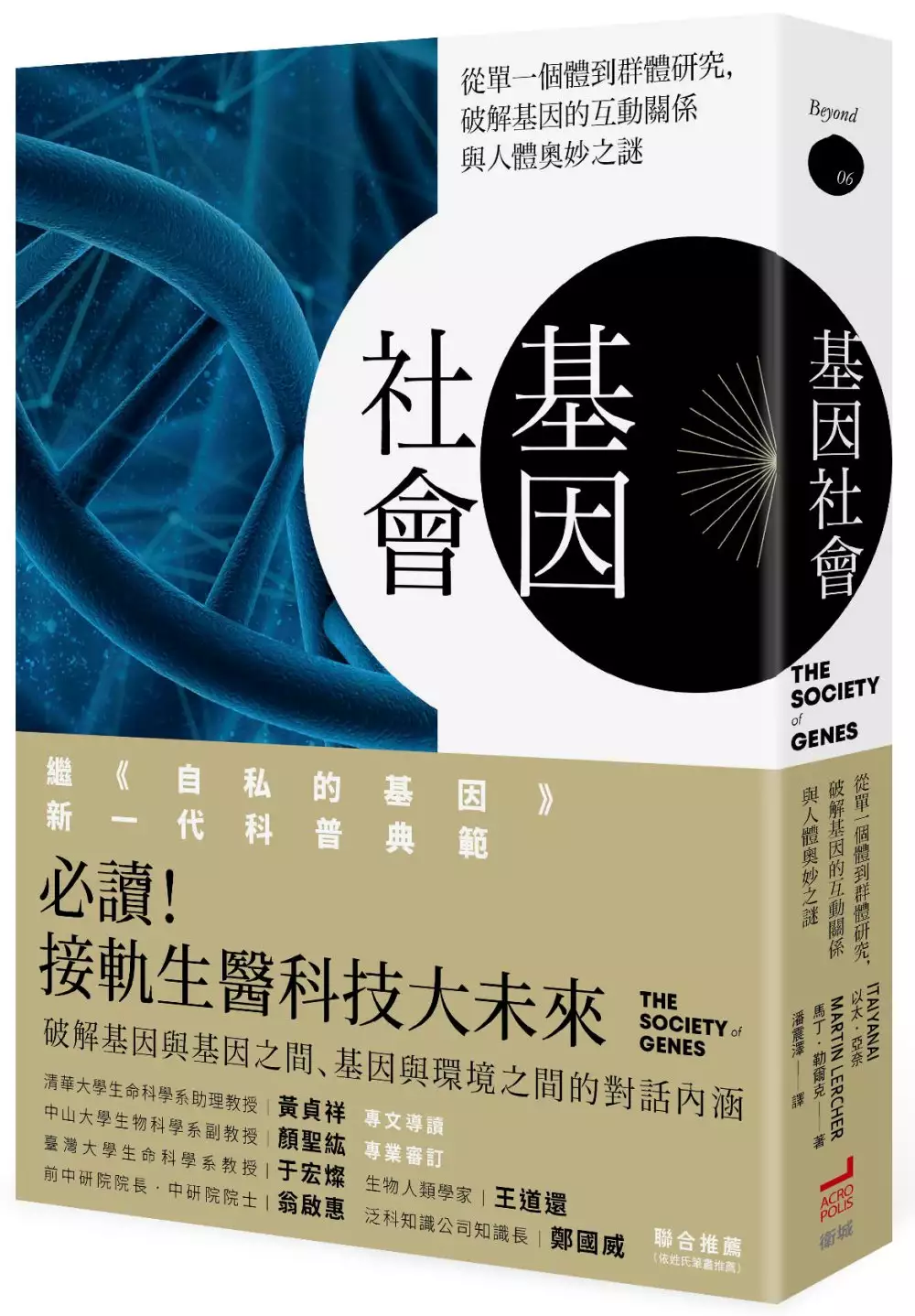

基因社會:從單一個體到群體研究,破解基因的互動關係與人體奧妙之謎

為了解決美國 黑警 的問題,作者ItaiYanai 這樣論述:

接軌生醫科技大未來必讀! 繼《自私的基因》,新一代科普典範 破解基因與基因之間、基因與環境之間的對話內涵 ◎基因不是個體,基因是一個社會 過去四十年來,基因研究有了重大的突破。以往,遺傳學從研究單一或個位數基因的功能入手。現在,研究者卻發現,必須全盤地考量整個基因體的上萬個基因,如何來為我們人體打造出各種組織器官,甚至產生複雜的人類行為,才能解開基因之謎。這就像是發現基因是一個社會,理解社會中的經濟現象必須從宏觀的角度,使用更大量的資料來進行統計模擬,而不能只考量單個人的經濟行為。 《基因社會》是以全新的思維,重新建構我們對人體、對遺傳學的認知。 以基因社

會的觀點,更能解釋: 人為什麼會得癌症? 人為什麼採取有性繁殖? 假如不同人種的基因差異很小,為什麼彼此不能和平相處? 人類和猩猩是怎麼演化成不同物種的? 人類的語言從何而來? 我們為什麼沒有進化出飛行能力? 漫漫歷史長河中,基因社會如何演變,社會之間如何分分合合,才創造了今天的人類,與地球上蓬勃的生態系。 這是進入「後基因體時代」、「後人類基因圖譜時代」,重新認識人類、認識生命的一本精彩科普書! 本書特色 1.以最新的科學研究成果,系統而全面的介紹基因知識與基因體運作的基礎原理。 2通過描述基因體在癌細胞、尼安德特人、有性生殖、生命起源中的運作方

式,使讀者深刻理解生命的規律。 3.多幅詳實的插畫圖表,幫助讀者輕鬆了解抽象的科學概念與邏輯。 各界推薦 ◎《科學》雜誌、諾貝爾獎得主、史丹佛大學、麻省理工學院生物學教授……等專業推薦 清華大學生命科學系助理教授|黃貞祥 專文導讀 中山大學生物科學系副教授|顏聖紘 審訂 臺灣大學生命科學系教授|于宏燦 生物人類學家|王道還 前中研院院長‧中研院院士|翁啟惠 泛科知識公司知識長|鄭國威 「作者以通俗的比喻方式,解說多個基因共同決定生物的生命特質,包括遺傳疾病的發生與生物適應演化的歷程,並借用演化的理論解說癌症細胞在人體的衍生的始末。非常值得一讀!

」──于宏燦(臺灣大學生命科學系教授) 「《基因社會》極為有力、具啟發性且與時俱進,對我們所有人來說都是必讀的書。」──史丹佛大學結構生物學教授,2013年諾貝爾化學獎得主 邁克爾‧萊維特(Michael Levitt) 「《基因社會》是相關領域內兩位最聰明的年輕思想家所撰寫,他們針對遺傳學、進化生物學和社會進行探索,引人深思。」—─麻省理工學院和哈佛大學廣泛研究所、麻省理工學院生物學教授兼創始主任 埃里克‧蘭德(Eric Lander) 「文章引人入勝且清晰有理,提供了豐富的入門資料,以確保有興趣的非專業讀者,能同時被科學和進化故事所吸引……對於普通讀者而言,亞奈和勒克爾對

癌症、免疫學、有性生殖和種群遺傳學的討論,非常值得探索。」—─《出版者周刊》 「《基因社會》不是一個枯燥的學術論點。相反的,亞奈和勒克爾將基因社會的觀念作為一個有利的觀點,從這個觀點重新介紹了進化遺傳學的整個領域。……亞奈和勒克爾謹慎地為沒有先備知識的讀者,解釋了諸如基因、自然選擇和遺傳等基本概念。第一次接觸生物學的讀者將通過這種豐富、細緻的遺傳學方法得到滿足,而背景更深的讀者會發現更多樂趣,特別是在生動清晰的解釋方面。」──鮑勃‧霍爾姆斯(Bob Holmes),《新科學家》 「亞奈和勒克爾共邀讀者,以縱觀全域的視角,觀察基因是如何組合成全球基因系統或基因體……本書成功之處,在於

將晦澀難懂的科學發現,轉換成為通俗易通的語言……《基因社會》指導人們度過後基因體時代,可謂恰逢其時,眾望所歸。」──約瑟夫‧斯威夫特(Joseph Swift),《科學》雜誌 「如果你正在尋找『2016年遺傳學熱點』,這本書是一個不錯的起點。它涵蓋了眾多主題,從遺傳學的基礎知識,到基因體編輯,抗菌素耐藥性以及垃圾DNA的功能……我們需要像這樣的書。」──賽門‧黑澤爾伍德‧史密斯(Simon Hazelwood-Smith),《生物新聞》

從社會運動興起探討關鍵基礎設施之重要性分析-以臺北市為例

為了解決美國 黑警 的問題,作者吳宗修 這樣論述:

透過香港反送中事件的發酵而再次回顧近代臺灣社會運動中指標性的太陽花事件,細數解嚴後直至今日,由於媒體傳播,有各式各樣的社會運動遍地開花,因此在集會遊行的策劃、集結、訴諸理念等,均能非常快速地傳播,又因應此一狀況,執法人員無不隨時待命並適時地處理聚眾活動等事件。而從關鍵基礎設施防護的角度來看,太陽花事件為我國首次政府機關遭佔領的事件,面對現今香港反送中事件的發酵下,進而造成警民衝突、罷工、罷課、癱瘓交通設施等多起事件,甚至造成人員傷亡。部分設施在此次事件中因人為破壞,導致無法使用或提供服務,因而有影響政府功能運作,或造成人民傷亡或財產損失,引起經濟衰退,使國家安全或利益遭受損害。臺灣對民主價值

觀相當重視,由於此思潮的興起,人民可以透過各種方式表達自己的聲音,透過反送中事件,執法人員對於關鍵基礎設施的防護也面臨著很大的考驗,面對社會氛圍與執法手段的取捨間實屬兩難,因此,本研究以反送中事件期間對於關鍵基礎設施的影響作為借鏡並以社會運動發展為題,對臺灣關鍵型基礎設施之防護優先順序進行權重分析,透過此舉,使本國執法人員遭逢類似反送中事件之案例,有效降低人民損傷及財產損失。