縣轄市意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳婉真寫的 街頭與牢籠之間:台灣民主化的無名英雄 和蕭藤村的 臺灣話俗諺語典(上,下冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺北市(省轄市) - 维基百科,自由的百科全书也說明:此條目介紹的是民國三十四年(1945年)臺灣省的省轄市臺北市。关于臺北市的其他意思,请见「臺北市(消歧義)」。关于「臺北」一詞的演進與相關用法意 ...

這兩本書分別來自財團法人綠色台灣文教基金會 和五南所出版 。

義守大學 管理碩博士班 陳泰良所指導 黃汎麒的 宗教團體其信眾之堅信態度與衍生行為探討 (2017),提出縣轄市意思關鍵因素是什麼,來自於宗教、歸信模式、行動邏輯、新教倫理、知覺組織支持。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 台灣文化及語言文學研究所在職進修碩士班 姚榮松所指導 林賜煙的 彰化市俗語研究 (2010),提出因為有 彰化市、俗語、語料、鄉土、因襲、變化的重點而找出了 縣轄市意思的解答。

最後網站法規內容-都市計畫法所稱公共設施保留地之認定標準 - 財政部 ...則補充:四、經各公用事業機構、各該管政府或鄉、鎮、縣轄市公所開闢使用,但尚未依法取得之公共設施用地,依前述都市計畫法之立法意旨,仍屬公共設施保留地。 :::.

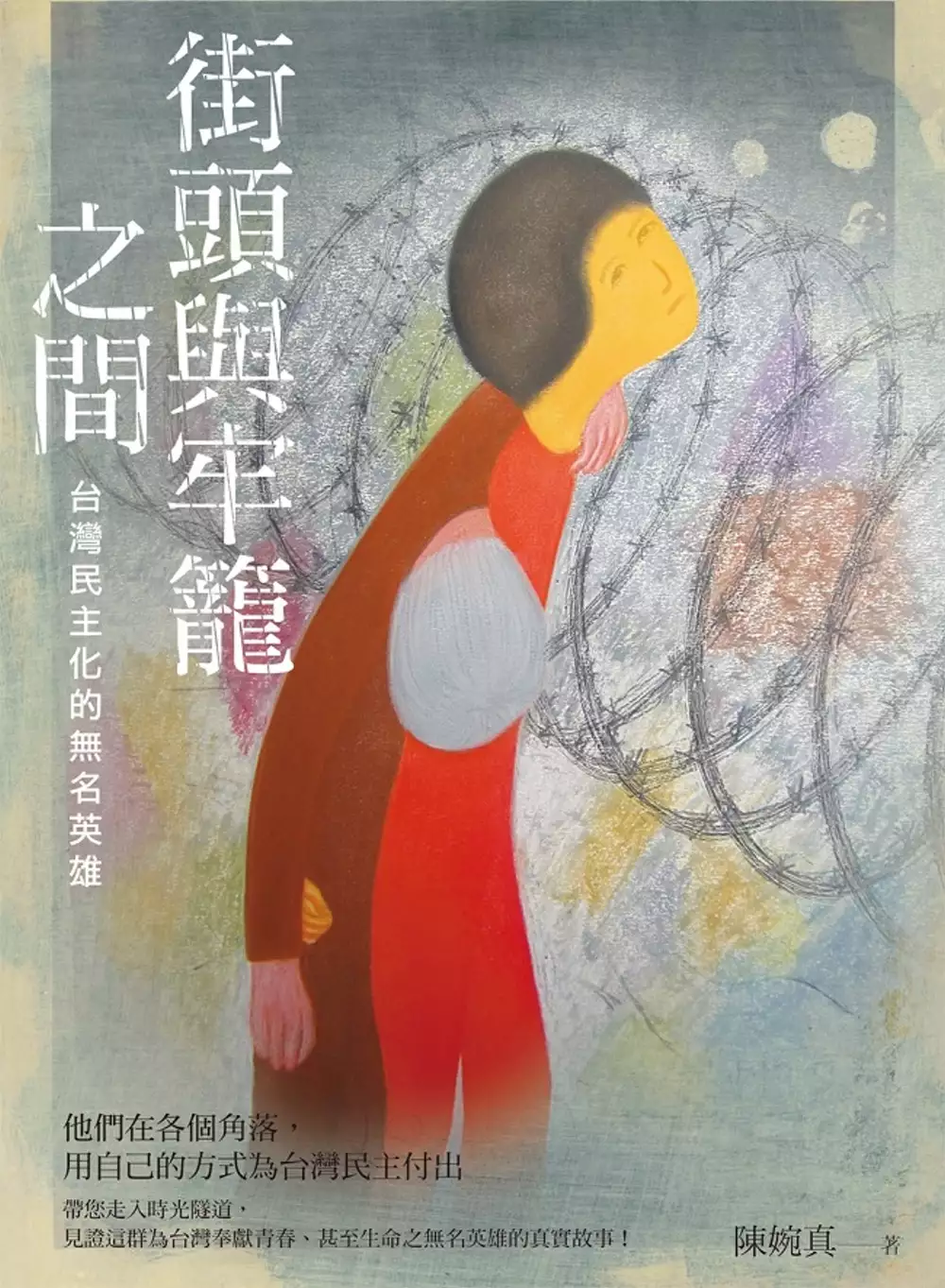

街頭與牢籠之間:台灣民主化的無名英雄

為了解決縣轄市意思 的問題,作者陳婉真 這樣論述:

他們在各個角落,用自己的方式為自由民主打拚──台灣草根英雄的歷史見證! ◎台灣民主化無名英雄的真實故事與最新訪談紀錄,還原當初史實,建立文獻資料、見證台灣主體意識的草根力量。 ◎全書分為二二八、走街頭、跑海外等三大單元,闡述台灣民主化過程的中的事件與人物。 ◎民主鬥士陳婉真深入踏查,系統性的訪談這群歷史人物或家屬,串起台灣民主史的草根拼圖。 帶您走入時光隧道,見證這群為台灣奉獻青春、甚至生命的無名英雄真實故事! 台灣民主先驅陳婉真,近年致力採訪、撰寫70年來台灣民主運動史中無名英雄的故事,他們都是一些在基層、在街頭默默為台灣民主運動付出的草根工作者,這些歷史故事除

了讓我們看見庶民的力量,也在在希望台灣人能夠傳承歷史經驗,啟發台灣人對將來有想像力,創建一個新而獨立的國家。 本書分為三大部分,一是「二二八」,敘述二二八相關事件與人物;二是「走街頭」,描述為台灣民主走上街頭的草根人物;三是「跑海外」,講的是被當時政府列為黑名單,流亡海外的民主先驅。 本書所觸及的人與事,有二戰台籍老兵,也有三一八學運的參與者;有二二八事件相關議題,也有曾經流亡海外有家歸不得的黑名單;更多的是被主流政客視為社會邊緣人的街頭常客,以及戒嚴時期白色恐怖受難人士,他們為台灣這塊土地的付出,值得作為年輕人的表率。 ‧黃根深:為台獨刊物編輯、插畫、封面設計的留美畫家。

‧刺蔣遺孤:二二八父親被槍殺的遺孤,埋伏在洛杉磯中國城準備乘機槍殺小蔣。 ‧農運推手戴振耀、人權律師陳武璋、街頭戰將陳明秋、自焚烈士詹益樺……等數十位無名英雄。 在街頭、在牢籠,甚至在社會各個角落,以各自的方法為土地付出的無名英雄,他們的故事絕對比那些留在政壇的不倒翁更加感人,更值得作為年輕人的表率。 更多精彩內容請見 www.pressstore.com.tw/freereading/9789869764704.pdf 作者簡介 陳婉真 她的人生被截成好幾段。 25歲以前讀書升學就業一切順利。28歲成為報社小主管。年中辭職,年底在臺北市選立委,因

美國和中國建交,選舉停辦。開始成為職業街頭運動者。 29歲,前高雄縣長余登發父子被捕,黨外人士第一次在戒嚴令下的街頭遊行,與陳菊手持布條走在隊伍最前面。4月,創辦戒嚴令下第一份地下報《潮流》。7月赴美,不久在美國紐約街頭絕食抗議《潮流》同事被捕。12月美麗島高雄事件爆發,開始在美國展開救援,和許信良等人成立「臺灣建國聯合陣線」。從此成為「黑名單」,流亡海外10年。 38歲第一次闖關回臺,被成群警察以扛豬方式丟出國門;次年受自焚而死的鄭南榕感召回臺參加喪禮,成為黑名單成功返臺第一人。 41歲為推動臺獨結社權,成立臺灣建國運動組織,公然以汽油彈和警方對峙。次年年初以10大通緝要犯

首惡被捕,年中因刑法一百條廢止無償釋放,年底當選立法委員。 49歲為陪伴罹癌老母,擔任南投縣政府社會局局長,逢九二一大地震,有幸為災民做些重建工作,是人生中最有意義的事。51歲返鄉,53歲送別母親,56歲為回饋故鄉,任職彰化縣政府兩年。 因深感教育紮根與正確歷史觀的重要,60歲以後決定致力於被遺忘的臺灣史挖掘與重建的工作。 推薦序:不求光環的無名英雄 自序:看見草根生命力 ◎ 二二八 李梅樹與三峽祖師廟 陳篡地百年古宅訴說有情有義的二水二二八故事 單兵作戰的台獨「小蜜蜂」/謝常彰 那幽暗角落的泣聲──憶阮美姝女士 大同鐵工廠的白色恐怖老故事 彰化史上最暴

力的二二八和平日遊行 消失的彰化人二二八記憶 古坑鄉的3 處二二八紀念點 海外二二八受難家屬的「傳承之旅」 《1947 台灣二二八革命》的鑿光故事 二水明世界的二二八掌中劇 二七部隊的武器哪裡去了? 「搖籃血跡」──漳州人陳榮翰的二二八故事 代誌無解決「中部共生營」繼續探索二二八 ◎ 走街頭 農民運動的推手 青年從政的典範/戴振耀 他為英雄塑雕像 她要為他蓋紀念館──林文德、鄭愛華的白沙灣之戀 火爆浪子送行者──黃昭輝的人生故事 冰冷的法律 熱血的人權律師/陳武璋 火炎山上的柔情鐵漢──陳文輝和他的華陶窯 DPP 圓山創黨的甘草人物李金億 黨證第15 號黃山貞 再見了,台獨匪類陳聰結 畫出

土地的心跳與抗爭的史詩/陳來興 這對父與子──陳火爐與陳明秋 永遠的農運戰神──悼林國華 翻轉台中老城區的播種者/楊宗澧 濁水村的那股清流──老村長陳鳳和他的建國基地 那烈燄下的台灣魂──追憶詹益樺與許昭榮 政治犯 土公 職棒國家裁判──李志元的傳奇人生 在聯合國廣場切腹的台灣人/林水泉 街頭是我家──「二進宮」政治受難者林樹枝的故事 那些年我們一起丟汽油彈的日子──台建25 週年台中重逢 古坑夜談憶黃蔴 悼念我的《潮流》同事石麗鐘 悼念鄭南榕 民主萬應公/王朝鑫 民主扛轎夫的牽手──悼陳美華女士 ◎跑海外 從黑名單到UN 和平大使──陳錦芳的生命故事 用畫筆搞台獨的黃根深 刺客兵團──4

24刺蔣事件關係人側寫 《刺蔣,鎮山》二二八遺孤的逆襲 美國柯喬治紀念基金會回台舉辦政治受難者慰問會 王泰和的人權路建國心 百歲街頭鬥士蔡瑞雲 陳文成生日快樂 請給我們陳文成命案的真相! 吳銘輝與阿里山事件 三國迫害不妥協──石錫勳的子女談家族故事 後記:從白崇禧的歷史功過談起 推薦序 不求光環的無名英雄 不久以前,陳婉真再度前來北美、加拿大等地採訪424刺蔣事件發生時的關係人物,最後一站來到舊金山南灣訪問康乃爾大學出身的學人黃介山(前史丹佛東亞研究員)和洪慶茂(退休NASA航太工程師)。黃洪兩人在康大深造的時候,正巧李登輝總統、黃大洲市長、黃文雄(刺蔣主角)也在同校攻讀博

士學位。當時,康大台灣留學生並不多,所以他們幾個人互相認識,還三不五時聚在一起交誼。 同一天(2018.12.10)中午,近20位鄉親用「拍臘」(Pot Luck)方式歡迎兼餞別陳婉真。餐前,安排訪問和餐敘的主人何文亮對我說:有事「勞煩」你,先用餐再來「參詳」。餐後,文亮介紹我和陳婉真「認識」,他說:「校對《台灣民主化的無名英雄》的人選是他。」 何文亮是台灣社團重要的意見領袖,50多年來奉獻鄉社,樂意行善,因此廣受鄉親的敬重。他推薦我校對《無名英雄》,當時,我心裡想:「無名之輩」為「無名英雄」做義工,拄拄好速配,我不好意思推辭。陳婉真是台灣奇女子,一生跨界媒體、政壇、社運、文史,是

高明的寫手,下筆率真又流暢,文章可讀性甚高,我有此機遇可先讀大作,何樂不為? 陳婉真留下她的稿件,次日離開美國。兩週後,我傳簡訊給她:「文稿校對大功告成。」之後,我準備迎接眾兒孫回來過聖誕節。12.25聖誕節,陳婉真回覆:「謝謝您『拔刀相助』,將使一再延宕的出書計劃順利進行。我還有『不情之請』,能否請您寫篇序?」「我試試看。」我回答她。就這樣子,我為《街頭與牢籠之間――台灣民主化的無名英雄》寫序。 進行校對稿件當中,我身不由己常常走入時光隧道。首先,我看到「二二八」黑暗時期從三峽祖師廟放出來的光芒,修建廟宇的負責人李梅樹教授帶領來自島內各地手藝精湛的師傅和國立藝專雕塑科優秀學生,創

造出藝術作品和宗教信仰融合的在地文化。又看到「二二八」抗暴行動:陳篡地醫師率領民兵攻打虎尾機場,事敗撤軍到古坑山區打遊擊;溪湖民眾支援台中二七部隊;「二二八」受難者家屬在追尋事變的真相、在紀念受難親人不幸的遭遇。 我又看到「走街頭」為著台灣人的尊嚴去做各種社會、民主運動。他們都是不求光環的草根人物:戴振耀(農運推手)、林文德(祖師廟銅雕)、陳武璋(人權律師)、陳文輝(華陶窯)、李金億(甘草人物)、黃山貞(眷村起家)、陳來興(畫家、社運)、陳明秋(街頭戰將)、林國華(農運戰神)、陳鳳(濁水清流)、詹益樺(自焚烈士)、許昭榮(台籍老兵)、林水泉(切腹明志)、林樹枝(二度受難)、王朝鑫(民主金

主)……。這些無名英雄各有各的真實故事,值得我們去認識、去體會、去學習。 最後,我又看到流落在「海外」的義人在列,他們赤忱的心永遠牽掛著母國的未來。「陳錦芳」從黑名單到聯合國和平大使生命故事,他是巴黎大學現代美術史博士,是世界台灣同鄉會主要的推動者,列名世界藝術史的台灣畫家。「黃根深」留美畫家,任教於田納西大學,為台獨刊物編輯、插畫、封面設計。「刺蔣兵團」的關係人:張文祺、呂天民、王秋森、鄭紹良等人。「遺孤刺蔣」:二二八父親被槍殺的遺孤(不願曝光)親率「四人暗殺隊」,埋伏在洛杉磯中國城準備乘機槍殺小蔣,可惜主導行動的獨盟主席臨陣喊停,使一命還一命的任務功虧一簣。 看完這本書,我明白

陳婉真用心良苦。她曾經指出台灣政治人物沒有歷史觀,平常百姓歷史感更是淺薄,她選擇淡出政治圈,回去彰化鄉下田中鎮,一邊種菜維生,一邊撰寫70年來台灣民主運動史中無名英雄的故事。最近幾年,她把挖掘出來的故事,陸續發表在《網路台灣民報》、陳婉真臉書(Facebook)。她把已經出爐無名英雄的故事,加上多篇新近採訪的記錄,通通收集在本書裡。這些歷史故事在在希望台灣人能夠傳承歷史經驗,啟發台灣人對將來有想像力,創建一個新而獨立的國家。 紀哲嘉 2019/1/5於美國加州Sunnyvale 作者序 看見草根生命力 早在二十多年前,我就常和朋友談到,應該有人為一些在基層、在街頭默默為台灣民主

運動付出的草根工作者留下他們的故事,畢竟台灣能有今天的政治改革,靠的就是那無數在街頭、在牢籠,甚至在社會各個角落,以各自的方法為土地付出的無名英雄,他們的故事絕對比那些留在政壇的不倒翁更加感人,更值得作為年輕人的表率。 我等了十多年,似乎很少看到類似的書或報導,後來決定自己來寫,最大的動機是,台灣經過兩次政黨輪替,明明是本土政黨執政,卻還是擺脫不了國民黨七十多年來的洗腦教育,明明全世界都稱我們是台灣,我們自己卻還死抱早已死亡的「中華民國」牌位不放,讓人民活得很沒有尊嚴,台灣建國之路更加遙不可及。 兩年前有機會為網路報《民報》寫稿,名為彰化特派員,實則彼此之間沒有什麼特別的約束,我想

寫什麼就寫什麼,於是開始有計畫的訪問那些基層無名英雄,我原本在做的1940-1950年代口述歷史的訪問速度變慢,但範圍擴大為不分年代,只要有值得記述的人或事就去訪問,許多人所經歷的年代和我差不多,很多是我當年的同志,寫起來也更快更多,串起近七十年來各角落各階層努力打拼的台灣草根拼圖,這拼圖還小還不完整,但至少是一個開端。 訪問的過程中,有些是等到他們過世後,我才趕著去採訪家屬,或是憑著以往的交情,為他們寫的追悼文,說起來令人感慨,原來我們這一代早就到了該退出歷史舞台的時候了,那麼像我這樣還活著的人,更應該加緊把他們的故事讓世人知道,知道曾經有那麼一段世界最長的戒嚴時期,我們的故鄉台灣,曾

經有那麼多人為了一個當年看起來不可能達成的夢想努力過,而那不可能的事――國民黨垮台,就在我們當年不計成敗得失的傻勁與許多人的犧牲之後,夢想成真。 本書所觸及的人與事,有二戰台籍老兵,也有三一八學運的參與者;有二二八事件相關議題,也有曾經流亡海外有家歸不得的黑名單;更多的是被主流政客視為社會邊緣人的街頭常客,以及戒嚴時期白色恐怖受難人士。受限於媒體的特性,每一則報導都只能略述一二,無法深入訪談,但至少把故事流傳下來,期待有更多人深入追蹤。 在國民黨政權長期有計畫的洗腦教育下,台灣歷史被嚴重扭曲湮滅,導致台灣人的歷史失憶症日益嚴重,一個沒有歷史文化的民族,要談獨立建國是不可能的,因為它

連自己所從來都不知道或是無所謂,怎麼會在意自己未來要往何處去?這是台灣當前最大的危機。 化危機為轉機沒有撇步,只有一步步加強各級學校的歷史教育,把奇怪的所謂「中國文化基本教材」,或是「中華文化基本教材」從學校課綱中拿掉,改為「台灣文化基本教材」;把「中國近代史」併入亞洲史或世界史的一小篇,換成「台灣近代史」,我們的下一代才不致於對自己上代、上上代的過往一無所悉,繼續接受國民黨政權以往所強加於我們的大中國史觀,那才是真正的數典忘祖啊! 然而,如果沒有人努力去補綴這七十年來被刻意抹滅的台灣故事的話,台灣近代史的內容必定還是過往洗腦時期的教材內容;台灣文化基本教材也將空泛無物。 最

近,有一位當年國會國民黨籍同仁有感於台灣媒體的空泛,要我出面整頓,我哪有這個能耐?我僅有的只是和年輕時同樣不滅的熱情,做我自己能力所及的事而已,至於大環境的改變有沒有方法?有,那就是全民監督、全民一起來改變這個社會,每個人做自己能力所及對台灣有益的事,台灣的潛力無窮,因為我們的草根生命力永遠如此旺盛! 陳婉真 2018/8/20 李梅樹與三峽祖師廟 台灣的廟宇無所不在,但三峽祖師廟很特別,它是由東京美術學校主修西洋畫的李梅樹教授負責重建,他從46歲人生最活力充沛的壯年開始,專注投入,並把他在國立藝專雕塑科的學生帶到廟裡實作,完成了許多銅雕作品,直到36年後他過世為止,廟的重建工程還未完

成。 ◎藝術與宗教建築的炫麗交會 李梅樹死後,祖師廟管理委員會決定採購中國進口的廉價石柱,導致同一間廟裡兩種截然不同石柱共存的怪象,但李梅樹終其一生所投入重建的祖師廟,因為他堅持遵照古法重修,從各地聘請很多匠師駐廟修建,無論是建築型式或石雕、木雕、剪黏等,都是他親力親為指導的作品,是藝術界公認的文化瑰寶,祖師廟也被日人譽為是「東方雕刻藝術的殿堂(原文是台灣的東照宮)」。 李梅樹從政經歷豐富,曾在1934年擔任日治三峽庄協議員,戰後於1945年擔任三峽街的代理街長、首任民選三峽鎮民代表會主席;1949年,被民眾推舉為三峽鎮農會理事長,兩年內使農會轉虧為盈,獲台灣省農林廳表揚為全省第一的模範農會。

從1950年起,李梅樹還連任了三屆台北縣議員。 1959年他原本打算在次年參選第四屆台北縣長,時任台灣省政府主席的周至柔問他準備了多少錢,那時台北市尚未改制,包括士林、北投、南港、內湖、木柵、景美等6鄉鎮還是北縣轄區,李梅樹評估以台北縣35鄉鎮平均每鄉鎮1萬元計,告訴周至柔說他打算以賣畫所得估計約30萬元投入選戰。 那個年代30萬元足可以在台北市買一棟透天店面,可惜李梅樹不諳國民黨的政治生態,這些錢根本不夠黨工塞牙縫。他為此特別在中山堂舉辦一場李梅樹個人油畫展,楊肇嘉、蔡培火等人士都前往捧場,最終仍未獲提名。 「他在政治界活躍的那幾年,是他創作最少的時候,所以還好他後來不再從政,才能專心當教授

、創作及重修祖師廟。」他的兒子也是李梅樹紀念館館長李景光說。

宗教團體其信眾之堅信態度與衍生行為探討

為了解決縣轄市意思 的問題,作者黃汎麒 這樣論述:

本研究希望藉由不同宗教團體其信眾之堅信態度及衍生行為的關係做為研究主題,進而初步探討三個不同宗教團體其信眾完成歸信行為後對「確信態度、宗教觀點、信仰後蛻變、職業責任行為」等差異,以專家(信眾)質性訪談15位,信眾調查問卷發放150份,經過專家(信眾)訪談及問卷資料的統計分析,再以實際觀察方式驗證所得結果,予以撰寫研計結論,以了解其宗教團體信眾的具體行為與實踐狀況,藉由研究結果提供企業組織對於企業員工「選、訓、用」的建議,以及宗教團體於佈道時的參考。本研究假設計「不同的宗教參與者對於宗教組織參與活動頻次有明顯差異」等13項,研究結果獲得驗證僅其中「不同的宗教參與者對於宗教組織歸信過程重要事件有

所差異」1項沒有明顯差異,不符合研究假設,餘12項均得到印證為符合研究假設,經研究發現信仰對於信眾生活上的衍生行為的表現是有間接影響,所以研究得知社會大眾於日常生活中,所表現出來的想法與行為,是在社會、文化、思潮等交錯下所產生的結果,尤其現在是全球化且多元的社會,已不能單獨運用單一種方式及角度來探討各項議題,所以個人的宗教信仰確信態度也應納入考量要素之一。研究所獲得結論可視為一個正面的研究結果,用以說明基督教、佛教、一貫道的信仰是對個人的「社會及職業」責任有正相關的影響,研究結果可以給予企業組織管理者參考運用,考量除了教條式冰冷的管理方法外,改為運用透過信仰的力量來對員工職業責任的改變,可說是

一種有溫度的管理方式,讓企業團體、組織幹部、員工個人、服務對象達到多贏。另就宗教團體而言,可依據信眾對信仰需求面向重點投入,使信眾更堅信其信仰,最終發揮影響社會的正向力量。

臺灣話俗諺語典(上,下冊)

為了解決縣轄市意思 的問題,作者蕭藤村 這樣論述:

《臺灣話俗諺語典》兼具閱讀、欣賞、應用、研究,以及查詢分類、修辭、押韻、來源的功能。 本語典分成上、下二冊,共收錄臺灣俗語11648條、諺語4245條、格言440條、激骨話(即俏皮話)1699條,含方言差總共34671條,是海峽兩岸台語俗諺收錄最完整、內容最豐富的。其注音為教育部頒布的台羅拼音,適合想考台語檢定或認證的讀者學習。此外,本語典的索引很翔實,包括:台羅拼音索引(首字音序頁碼檢索)、漢字索引(漢字頁碼檢索)、分類索引(俗諺分類編號檢索),亦有台語俗諺分類索引光碟,下拉式的分類資料庫,對學習台語的研究人士而言,是非常寶貴的資料。 本書特色 一、《臺灣話俗諺語典》收集俗

語11648條、諺語4245條、格言440條、激骨話1699條,含方言差總共34671條。放眼海峽兩岸三地,收集最完整、最翔實。每則俗諺依性質不同,在詞條末一一標示{俗}、{諺}、{格}、{激}(即歇後語,也叫激骨話)。 二、按照臺羅拼音的英文字母順序排列,容易查閱。釋義精簡易懂,每條俗諺之下,加上注音、解說、相關的漢語俗諺、互相參照,分別以〔音〕、〔義〕、〔近〕、〔見〕辨識,一目了然。 三、每則俗諺逐條用「臺灣閩南語羅馬字拼音」的數字式標音,用「-」表示前面的音要變調,是唯一與教育部公告的拼音接軌,又能辨識本調、變調的臺灣話俗諺工具書。 四、標音兼顧次方言「泉」、「漳」、「廈」的

差別,在臺羅標音的最後標上{泉}、{漳}、{廈},深具「語言學」學術研究價值。 五、書末附有漢字頁碼檢索和分類編號檢索。 六、本辭典的索引以EXCEL建立多元化索引,包括編號、分類、修辭、來源、押韻、頁碼,從下拉式選單中可迅速找到不同類別的俗諺、修辭、來源、押韻、頁碼,方便讀者按照需要查詢。 作者簡介 蕭藤村 經歷: 嘉義女中教師退休 嘉義市社區大學講師 全國語文競賽閩南語演說、朗讀評審 國立中正大學臺灣文學研究所兼任講師 教育部臺灣閩南語常用詞典編輯委員 台灣歌仔冊學會常務理事 著作: 《本土文化--嘉義篇》、《閩南語文學教材》、《嘉義縣志.卷十.文學志》、

《嘉義縣方言志》。

彰化市俗語研究

為了解決縣轄市意思 的問題,作者林賜煙 這樣論述:

小時候時,常聽長輩、收音機左一句「俗語講」,右一句「俗語說」,這種「浸潤歲月,發乎內心,吐露情懷」的常民話語,不但蘊智慧與幽默,更含真理與機智,在「耳之為聽,心之有感」的環境下學到了一些,長大北上求學就業後,就很少聽到親切又實用的俗語。平時或逢年過節,返鄉探親,家鄉的鄉音也逐漸快步在變化,年輕一輩更不太會說,俗語語料就這樣看得見的逐漸在流失。 本文以彰化市為研究範圍,有二個原因:一是不忘本,因為彰化是作者「己身所從出」的家鄉,希望「傳承祖宗言,耕種祖宗田」,二是難輕忽,彰化市是縱貫鐵路海線與山線交會處,融水陸於一身,更是西部平原中心點,通南北於一地。彰化市自荷治即納入管轄,行政建置歷明

鄭、清領,至日治,原為街後陞為市,戰後先為省轄市,再改為縣轄市,閱歷豐富,內涵深厚,有很多值得探索的俗語語料,希望藉由鄉土俗語來探討彰化市的歷史、社會、語言、文化…等課題,展現一鄉一市鎮的特色,並加以傳承發揚。 本論文共分成六章,第一章〈序論〉主要是闡述本文的研究動機、目的、範圍與研究方法及文獻探討。第二章〈台灣俗語的因襲與變化〉透過比對台灣各地與祖藉地泉州、漳州、廈門的俗語語料,引出哪些是因襲自泉州,哪些是因襲自漳州,哪些是因襲自廈門,到了台灣又有什麼變化等。第三章〈彰化市的自然地理與人文概述〉在此概述彰化市的自然與人文沿革,以瞭解俗語與正史間存有互相佐證的關係。第四章〈彰化市俗語的類

型分析〉將蒐集到的俗語,由近而遠,由內而外,分為「生活習俗類」、「濟世宗教類」、「人文哲理類」及「物產傳說類」等,逐字逐句標音釋義,並比對有無因襲自泉州、漳州及廈門的俗語及有何變化,並從心理學馬斯洛的需求理論來看彰化市俗語的類型,及以相關圖表提出結語。第五章〈彰化市俗語的音韻分析〉對漳泉音韻進行對照比較分析,及從數據統計分析,以圖表呈現目前狀況。第六章〈結論〉除了從因襲面看彰化市的俗語與變化,並從馬斯洛的需求理論看彰化市的俗語,再整合出彰化市俗語的特色與價值所在,及重要發現與研究限制,以期保存語料並傳承。

縣轄市意思的網路口碑排行榜

-

#1.興建農舍解釋函令(4) @ 曾炳煥地政士事務所 - 隨意窩

稽其法旨,應係指戶籍及農業用地均係同在桃園縣者而言,設如戶籍在桃園縣,農業用地在桃園縣之桃園市(縣轄市)者,則可謂在同一縣內。 山坡地或森林區內之農牧用地,經原 ... 於 blog.xuite.net -

#2.各類名稱、 定義及內容

縣政府機關. 直轄市政府機關. 鎮公所. 縣轄市公所. 市政府機關. 中央政府機關. 9812. 民意機關. 凡中央、直轄市、縣(市)、鄉鎮(市)各級民意機關. 均屬之。 於 www.stat.gov.tw -

#3.臺北市(省轄市) - 维基百科,自由的百科全书

此條目介紹的是民國三十四年(1945年)臺灣省的省轄市臺北市。关于臺北市的其他意思,请见「臺北市(消歧義)」。关于「臺北」一詞的演進與相關用法意 ... 於 zh.wiki.hancel.org -

#4.法規內容-都市計畫法所稱公共設施保留地之認定標準 - 財政部 ...

四、經各公用事業機構、各該管政府或鄉、鎮、縣轄市公所開闢使用,但尚未依法取得之公共設施用地,依前述都市計畫法之立法意旨,仍屬公共設施保留地。 :::. 於 law-out.mof.gov.tw -

#5.【縣轄市意思】Q7.請問縣市改制直轄市前後-... +1 | 健康跟著走

依地方制度法規定,地方劃分為省、直轄市。省劃分為縣、市;縣劃分為鄉、鎮、縣轄市。直轄市及市均劃分為區。自88年起,省政府為行政院派出機關,省為非地方 ... ,市是中華 ... 於 tag.todohealth.com -

#6.中華人民共和國行政區劃 - 中國政府網

自治州分為縣、自治縣、市。 自治區、自治州、自治縣都是民族自治地方。國家在必要時得設立特別行政區。在特別行政區內實行的制度按照具體 ... 於 big5.www.gov.cn -

#7.地方制度法有關法制事項之函釋

直轄市、縣(市)自治法規得否明定其主管機關為所屬一級機關疑義 ... 轄市政府、縣(市)政府所屬機關及學校之組織規程,應依地方制度法第27 條第3. 於 ws.moe.edu.tw -

#8.直轄市意思 - 台灣工商黃頁

概述. 依地方制度法規定,地方劃分為省、直轄市。省劃分為縣、市;縣劃分為鄉、鎮、縣轄市。直轄市及市均劃分為區。自88年起,省政府為行政院派出機關,省為非地方 ... 於 twnypage.com -

#9.地方制度法教室:鄉鎮改制為縣轄市有無實益? - 台灣法律網

文/ 陳朝建教授. 鄉、鎮或縣轄市,皆屬縣所轄的同級地方自治團體。所以,鄉、鎮改制為縣轄市,並非「升格」,此種改制僅屬「改名」罷了(例如,楊梅鎮擬改為楊梅市, ... 於 www.lawtw.com -

#10.省轄市省轄市 - Xvleq

省轄市的意思,解釋,用法,例句解釋省轄市爲地方行政單位,即省管轄的市|建制 ... 區分公民直轄市,省轄市國考&法律想請問,今年開始,直轄市,省轄市,縣轄市分別為? 於 www.cookinvdeo.co -

#11.朴子市

嘉義縣縣轄市。位於嘉義縣西邊,嘉南平原西北邊,北接六腳鄉,西連東石鄉、布袋鎮,南鄰義竹鄉,東鄰鹿草鄉、太保 ... 指樸仔樹下的意思,「腳」是臺語「下」的意思。 於 nrch.culture.tw -

#12.我國中央與地方均權制度之研究 - 中華科技大學

民國88 年1 月25 日公布施行的地方制度法規定:省政府為行政院. 派出機關,省為非地方自治團體。14省政府受行政院指揮監督,辦理下列事項:1. 監督縣(市)自治事項;2. 於 aca.cust.edu.tw -

#13.縣轄市意思,大家都在找解答。第1頁

而具有實施地方自治功能之行政區(公法人)稱為「地方自治團體」,目前包括直轄市、縣、市與鄉、鎮、縣轄市。省原為地方自治團體,在《地方制度法》施行後被 ... 於 igotojapan.com -

#14.縣轄市造句 - 國語辭典

縣轄市. 注音 ㄒ丨ㄢˋ ㄒ丨ㄚˊ ㄕˋ. 拼音 xiànxiáshì. 簡體县辖市. 解釋由縣政府直接管轄的市。 ... 「縣轄市」更多造句. 1、 1997年重慶成為直轄市,老工業基地在改革 ... 於 twdict.lookup.tw -

#15.縣市合併改制 - 亭仔腳ㄟ地方治理

而今年的竹竹合併案,林智堅市長兩任期滿,但楊文科縣長仍有連任一次的可能,以致於兩人對於竹竹合併,或有不一樣的政治盤算。這樣的觀點,或許能夠解釋嘉義地區的合併改制 ... 於 localtw.org -

#16.第四章行政區劃政策之制定與執行

八縣、九省轄市、二縣轄市,亦即將日治時期的五州三廳改為台北、新竹、台中、. 台南、高雄五大縣,作大縣制的 ... 雨』,這是盡人皆知的諺語,縣名就是取這個意思。 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#17.漢語詞典- 縣轄市是什麼意思 - KM查询

百科釋義. 縣轄市是台灣省最基層的行政區劃之一,地位與鄉、鎮同級,例如彰化縣彰化市、嘉義縣太保市、嘉義縣樸子市等,又稱鄉級市、鎮級市。縣轄市是台灣的鄉級 ... 於 kmcha.com -

#18.民意代表

中央民意代表包括:國民大會代表與立法委員:兩地方民意代表,依行政區域的不同,又可分為省/直轄市議員(如台灣省議員、台北市議員和高雄市議員)、縣/省轄市議員(如桃園 ... 於 w3.tpsh.tp.edu.tw -

#19.投遞段範圍使用說明

補充說明: 一、按戶政單位編訂門牌其層級分為: 直轄市>省轄市、縣>區、市、鎮、鄉>里、村>鄰>地名、路街名>巷、弄、衖>門牌號。 二、本查詢單元點選「路(街)名或村里 ... 於 www.post.gov.tw -

#20.縣轄市 - 中文百科知識

縣轄市 ,是中華民國境內最基層的行政區劃之一,地位與鄉、鎮同級。簡介台灣當局原先在縣之下僅有鄉、鎮兩種行政區。但台灣日治時期為平衡區域發展,在東部設立花蓮港、 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#21.行政院農業委員會農路養護管理要點 - 水土保持局

5.水泥或瀝青混凝土路面二側應劃反光標線。 五、直轄市、縣市政府、鄉鎮縣轄市及區公所,為養護農路,應禁止下列事項:. (一) ... 於 www.swcb.gov.tw -

#22.地方政府與政治1 @ 人生~就是走走看看

地方之住民,依其自主的意思處理地方上行政事務,基於合意,以民主方式組織團體。 ... Ⅲ鄉(鎮)符合第四條第四項規定,改制為縣轄市者,準用前項之規定。 於 julia767877.pixnet.net -

#23.縣轄市意思 - 三度漢語網

直屬於縣政府所管轄的城市,與鄉、鎮同級。 造句中壢市是桃園縣的縣轄市。 國語辭典修訂本. 注音 ㄒㄧㄢ ... 於 www.3du.tw -

#24.NOWnews今日新聞

《NOWnews今日新聞》(www.nownews.com)於2008年4月正式上線,是臺灣第一個,同時也是臺灣最大、最即時的網路原生新聞網站。由今日傳媒股份有限公司經營, ... 於 www.nownews.com -

#25.湖南經典導遊詞 - Google 圖書結果

(長沙概況)長沙市面積1.18萬平方公里,總人口631 萬,其中市區面積556平方公里,市區人口200多萬,現轄雨花、岳麓、芙蓉、開福、天心五個城區和長沙、望城、寧鄉三個縣及 ... 於 books.google.com.tw -

#26.大

現在位置:首頁>歷史散步>遺忘的歷史>升格縣轄市│平埔先民│先漢移民│歷史 ... 前地區的頭重埔,頭前就是最前面的意思,也就是『一重』的意思,但名稱不叫一重。 於 library.taiwanschoolnet.org -

#27.政府組織(國情簡介-政治) - 行政院全球資訊網

省劃分為縣、市;縣劃分為鄉、鎮、縣轄市。直轄市及市均劃分為區。 98年修正《地方制度法》,增訂縣市改制或合併改制為直轄市規定。行政院並於98年8月27日核定,經內政 ... 於 www.ey.gov.tw -

#28.教學活動-- 追根究底

板橋舊名枋橋,是台語發音,意思是「木板所做的橋」。地名的由來是因為在清朝乾隆年間, ... 民國六十九年升格為縣轄市,始正式命名為「新店市」沿用至今。 ○深坑: 於 ci6.lib.ntu.edu.tw -

#29.縣轄市_百度百科

縣轄市 是台灣省最基層的行政區劃之一,地位與鄉、鎮同級,例如彰化縣彰化市、嘉義縣太保市、嘉義縣朴子市等,又稱鄉級市、鎮級市。縣轄市是台灣的鄉級行政區, ... 於 baike.baidu.hk -

#30.縣轄市詞語解釋 - 漢典

縣轄市 ”的解釋,成語解釋,國語辭典,網路解釋. ... 縣轄市 xiàn xiá shì ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ. 屬於縣政府所管轄的城市。 © 漢典. 【載入評論】 ... 於 www.zdic.net -

#31.台北縣法律地位變更與都會發展 - 中國文化大學

轄市 後是否會衍生出政府組織擴張下的不完整、員額編制的瓶頸. 以及各縣市預算排擠等相關問題做出 ... 認定、法律解釋,屬於有法效性之意思表示,係行政處分,台北市. 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#32.碩士論文我國鄉、鎮、縣轄市合併之研究

鄉、鎮、縣轄市失衡之改善問題,則趨向以鄉鎮市長改採官派、鄉鎮市廢除自治 ... 你的意思是地理特色各有不同,如果要合併的話就比較難. 於 etd.lib.nsysu.edu.tw -

#33.高雄市政府全球資訊網-認識高雄

高雄縣市在民國34年前原屬同一行政區域,民國34年改州為縣、改郡為區,民國39年行政區域再度調整,成為高雄縣。 ... 民國34年高雄市成為省轄市,隸屬於台灣省。 於 www.kcg.gov.tw -

#34.施威全專欄/新竹升格:民進黨修法,不是巧門是邪門 - 菱傳媒

在立委林為洲主持下,立院針對縣市合併改制開公聽會,新竹市各界代表藉此 ... 工商發達、自治財源充裕、交通便利及公共設施完全之地區,得設縣轄市。 於 rwnews.tw -

#35.立法院-鄉鎮市長改為官派應行考量因素

依據地方制度法規定,我國地方行政區劃,鄉、鎮、縣轄市是最基層的地方自治團體,具有民選的地方首長、民意機關及自治財源。該法規定人口聚居10萬人以上、未滿30萬人, ... 於 www.ly.gov.tw -

#36.臺南市政府全球資訊網-行政區域

一)1945年12月14日本市改制成為省轄市自治區,分東、南、西、北、中、安平、青濱、真濱等八個自治區。 (二)1946年,原臺南縣安順鄉併入臺南市,是為安南區,並重新 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#37.新竹市(縣轄市): 台湾1950年至1982年间的县辖市- 维基百科

新竹市為中華民國臺灣省新竹縣1950年至1982年間下轄的縣轄市。1950年,依照台灣省地方自治實施綱要調整行政區劃,舊新竹縣一分為三,分為桃園 ... 字面意思, 竹子屏障 ... 於 tiengtrung.cn -

#38.【問答】縣轄市人口排名。第1頁 - 旅遊台灣

【問答】縣轄市人口排名第1頁。中華民國目前依據《憲法增修條文》及《地方制度法》來規範行政區劃制度。如按照現行法律定義區劃層級,一級行政區為省、直轄市, ... 於 travelformosa.com -

#39.中國13個縣轄市,由縣管轄的市,隸屬於縣的市,你聽 ... - 趣關注

7、太保市,隸屬於臺灣省嘉義縣,是嘉義縣政府所在地,也是臺灣人口最少的縣轄市. 於 auzhu.com -

#40.地方政府 - 中華民國總統府

概述. 依地方制度法規定,地方劃分為省、直轄市。省劃分為縣、市;縣劃分為鄉、鎮、縣轄市。直轄市及市均劃分為區。自88年起,省政府為行政院派出機關,省為非地方自治 ... 於 www.president.gov.tw -

#41.台南市(省轄市)

... 因臺南縣與臺南市( 省轄市) 合併升格為直轄市, 改制為台南市學甲區。 從此地方自治... 台灣城市人口列表 . 於 dictionnaire.sensagent.leparisien.fr -

#42.台灣縣市都想升格!新竹縣市要合併?有什麼阻礙?升格直轄市 ...

省>縣>鄉、鎮、縣轄市; 省>市>區; 直轄市>區. 自1999年(民國88 年)起,台灣省政府改為行政院的 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#43.法規名稱: 財政收支劃分法 - 植根法律網

四、鄉、鎮及縣轄市「以下簡稱鄉(鎮、市)」。 ... 二、依現行省縣自治法規定,鄉(鎮、市)已為獨立之財政層級,另「 地方制度法」亦將其列為自治 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#44.文書核擬* *機密文書* *文書簡化 - 臺中市政府秘書處

稿是撰擬對外意思表示公文之草稿,除表格化公文 ... 一、本案係縣府函知○○分局加強巡邏查察盜採砂石案。 ... 鄉鎮縣轄市公所)「公布自治條例」. 於 www.secretariat.taichung.gov.tw -

#45.新竹市(縣轄市) - NiNa.Az

新竹市縣轄市台湾1950年至1982年间的县辖市语言监视编辑此條目需要擴充2016年1月30日请協助改善这篇條目更進一步的信息可能會在討論頁或扩充请求中 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#46.統計名詞定義查詢目錄統計名詞定義清單 - 內政部

依據「地方制度法」規定,縣劃分為鄉、鎮、縣轄市;鄉為縣以下之行政區域,為地方自治團體 ... 指代表地方自治團體表示意思,從事公共事務,具有單獨法定地位之組織。 於 statis.moi.gov.tw -

#47.縣轄市意思 :: 台灣豬豬真好吃

縣轄市意思 | 台灣豬豬真好吃. 縣轄市意思 福裕待遇 有機豬 NU PASTA |草屯菜單 豪鮮肉舖北大店 豪鮮肉舖林口店 福田團膳 太保拉麵 彰化市景點. 相關資訊整理 ... 於 twpig.iwiki.tw -

#48.下列那一個地方政府層級與其他三者不同? (A)嘉義市(B)基隆市 ...

· 縣轄市:由縣管轄,與鄉、鎮同級。 2.臺灣省為中華民國的一級行政區,實際管轄範圍包括臺灣的部分區域(不含臺北、新北、臺中、臺南、高雄與桃園六都)與其附屬島嶼、 ... 於 yamol.tw -

#49.本公所沿革 - 桃園市平鎮區公所

日後人口漸多、治安轉好,取名保護平安的意思,改稱安平鎮。 ... 四, 平鎮區, 民國103 ﹝2014﹞年12月25日, 桃園縣升格為直轄市平鎮由縣轄市改制為區。 於 www.pingzhen.tycg.gov.tw -

#50.彰化市- 同义词彰化市| 反义词彰化市| 定义什么意思 ... - WordSimilarity

戰後,中華民國政府接掌臺灣,將臺中州改為臺中縣,彰化市則於1945年(民國34年)11月22日脫離臺中縣,正式升格為省轄市,下分彰北、彰西、彰南與大竹四區,區下分里,共轄 ... 於 wordsimilarity.com -

#51.新竹市(县辖市) - 维基百科,自由的百科全书

新竹市被并入新的新竹县。旧新竹市的东区、西区、南区、北区在1951年12月1日改为县辖市新竹市,成为新竹 ... 於 wiki.kfd.me -

#52.十七、法制用語(一)法律統一用字表

二)條文中之「省市政府」或「省政府及直轄市政府」用語,均改為「省(市). 政府」。 ... 改為「鄉(鎮)公所」;將「鄉、鎮(縣轄市)公所」改為「鄉(鎮、市). 於 www.coa.gov.tw -

#53.興建農舍解釋函令-4

之地區,得設縣轄市。本法施行前已設之直轄市及縣轄市,得不適用前3項之規定。」準此,「農業用地興建農舍辦法」第3條所稱「同一縣(市)」轄區之界定,應有上揭地方制度法 ... 於 www.pinggo1201.com -

#54.省辖市是什么意思_怎么读_拼音 - 爱辞海

解释如下:↓. 由省政府统辖的市。民国八十七年台湾省政府功能业务与组织调整后,改隶中央政府,在现行地方制度中称为「市」,与「县」同级,为第二级行政区。 於 www.aicihai.com -

#55.【網友推薦】縣轄市意思

縣轄市 - 维基百科,自由的百科全书縣轄市是中華民國地方制度中最基層的地方自治團體之一,地位與鄉及鎮並列。 縣轄市設市公所及市民代表會,分別為地方 ... 於 nzworktravel.com -

#56.非要改制竹竹苗併最優 - 聯合報

民國卅九年新竹縣區域重劃,乃因新竹市由省轄市改制為縣轄市,而且族群考量另新設苗栗縣。民國七十一年,因閩南、客家再次將新竹縣一分為二;即現今的新竹 ... 於 udn.com -

#57.省轄市- 教育百科

由省政府統轄的市。民國八十七年臺灣省政府功能業務與組織調整後,改隸中央政府,在現行地方制度中稱為「市」,與「縣」同級,為第二級行政區。凡人口數達五十萬至一百 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#58.中國13個縣轄市,由縣管轄的市,隸屬於縣的市,你聽說過嗎?

圖中是彰化市,隸屬於台灣省彰化縣,是彰化縣政府所在地,也是彰化縣人口最多的鄉鎮市,市內共轄73個裡,境內的八卦山為台灣著名的觀光勝地。 於 kknews.cc -

#59.法規名稱: 公路汽車客運業申請調整客運路線處理原則 ...

... 超過十公里,並不得超過相鄰接之鄉、鎮、市(縣轄市)、區(省、直轄市)行政區域範圍為限。 (2)須經當地地方政府同意。 (3)調整後之行駛路線無與其他業者競合者。 於 www.mvdis.gov.tw -

#60.地方制度法解釋彙編 - 雲林縣議會

施完全之地區,得設縣轄市。 本法施行前已設之直轄市、市及縣轄市,. 得不適用第一項、第三項及第四項之規定。 第五條. 省設省政府、省諮議會。 於 www.ylcc.gov.tw -

#61.省轄市的意思 - 漢語網

漢語網省轄市的解釋:省轄市,過去的行政區劃稱呼,指隸屬于省或自治區的“地級市。根據中華人民共和國憲法第三十條規定,“省、自治區分為自治州、縣、自治縣、市”, ... 於 www.chinesewords.org -

#62.縣轄市的意思、解釋、用法、例句 - 國語辭典

直屬於縣政府所管轄的城市,與鄉、鎮同級。例中壢市是桃園縣的縣轄市。 國語辭典簡編本. 解釋. 屬於縣 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#63.內蒙古玩全攻略| 誠品線上

例如位於呼和浩特市東北的大窯石器製造場,它是海內外截至目前最大的舊石器時期 ... 那達慕的蒙古語中有娛樂、遊戲的意思,其源於摔跤、射箭、賽馬三項競技,現已成為 ... 於 www.eslite.com -

#64.地方自治與地方再生 - momo購物網

但是其他10 多次改制目的都很不堪,是短線政治權謀的產物。 ... 從1945 年的8 縣一直到1982 年的二直轄市,五省轄市十六縣格局,區域行政一步步地零碎化, ... 於 m.momoshop.com.tw -

#65.轄市是什麼意思? - 雅瑪知識

根據《中華人民共和國憲法》規定,“省、自治區分為自治州、縣、自治縣、市”,. “省轄市”的行政區劃( ... 於 www.yamab2b.com -

#66.主旨:關於鄉鎮轄市公所所屬清潔隊是否為國家賠償法規定之 ...

國家意思並對外表示之權限者而言(司法院七十年六月二十五日(70)院臺廳一字第 ... 鎮、縣轄市公所所屬清潔隊,係依臺灣省各縣鄉鎮縣轄市清潔隊組織規程第一條之. 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#67.縣轄市-百科知识【口袋百科】 - 中文维基百科

1950年初,中华人民共和国政府基本控制中国大陆全境。除旧有的县辖市外,新的县辖市亦有设置。同时,新政府开始对各类行政区划进行调整。一般认为新政府在1953年初取消了县 ... 於 m.koudaiwiki.com -

#68.新竹市竹塹城簡介

... 以及香山庄全境,併入市轄區,奠定新竹市目前疆域的基礎。民國七十一年(1982),新竹市因工商日盛,人口日多,政府將新竹縣轄市和香山鄉合併,升格為省轄市。 於 www.vac.gov.tw -

#69.【一線採訪】長春宣布禁足3天民指清零難

吉林省長春市疫情告急,92地調整為中風險地區,並且從19日起 ... 從3月疫情爆發以來,長春市轄下7個區、1個縣、代管的3個縣級市,無一例外地皆出現 ... 於 www.epochtimes.com -

#70.「第七都」將現身?新竹縣市想合併升格,得先解決三大難題!

他解釋,這跟《財政收支劃分法》《行政區劃法》《地方制度法》有關,如《財劃法》的統籌分配款問題多多,各縣市都認為要修,但每每一談就成了政治議題。 於 www.gvm.com.tw -

#71.區域計畫法| 中華民國內政部營建署全球資訊網

第四條區域計畫之主管機關:中央為內政部;直轄市為直轄市政府;縣(市)為 ... 二、以首都、直轄市、省會或省(縣)轄市為中心,為促進都市實質發展而劃定之地區。 於 www.cpami.gov.tw -

#72.直轄市縣轄市差別- 台灣旅遊攻略-20210412

地方政府- 中華民國總統府依地方制度法規定,地方劃分為省、直轄市。省劃分為縣、市;縣劃分為鄉、鎮、 縣轄市。直轄市及市均劃分為區。 於 twtravelwiki.com -

#73.为什么有台北市了还要分一个新北市? - 背包客棧

關於城市的人口數到達某個界線,就可以升格,(市有分直轄市省轄市縣轄市) ... 如果說連在一起就要合併,那全部縣市都靠在一起意思是全部合併成一個市 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#74.臺灣地區的裡稱呼是什麼意思,臺灣還被稱為什麼

直轄市也稱院轄市,地位等同於省,就是類似北京、上海、天津、重慶一級,日前又有升格的,有臺北市、新北市(新升格,原臺北縣)、臺中市(新升格原是縣轄 ... 於 www.betermondo.com -

#75.年薪200萬的七年級老伯勸世文 - 理財板 | Dcard

我的意思是說,現在年輕人的人生的問題已經不是買房受限或甚麼自由現金 ... 透天不用200萬到最近的縣轄市開車時間45分鐘普遍月薪不到3萬你會想住嗎? 於 www.dcard.tw -

#76.縣轄市

縣轄市 是中華民國地方制度中最基層的地方自治團體之一,地位與鄉及鎮並列。縣轄市設市公所及市民代表會,分別為地方行政機關與地方立法機關。 ... 縣轄市下轄里,和鄉下所轄 ... 於 www.wikiwand.com -

#77.里辦公處之當事人能力? - 元照

關鍵詞:里鎮縣轄市,地方自治,行政區域,集合團體,當事人能力. 於 www.angle.com.tw -

#78.縣議會之性質與地位

自治立法機關:即自治之議事機關,如縣市議會、鄉、鎮民代表會。 ... 議事機關,即縣自治體的意思機關,申言之,縣議會是代表縣民之意志,議決縣自治事項之議事機關。 於 www.ilcc.gov.tw -

#79.縣級市和地級市有什麼區別 - Gustavob

縣級市是中華人民共和國的縣級行政區劃單位,行政級別與「 縣」相同,亦是其中 ... 涵蓋各種形式的縣級行政區;1980年,中國大陸地區的地級市(省轄市)為102個,地區 ... 於 www.gustavoblanco.me -

#80.詞:縣轄市(注音 - 國語辭典

《國語辭典》中詞語“縣轄市”注音為ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ,拼音為xiàn xiá shì,意思是直屬於縣政府所管轄的城市,與鄉、鎮同級。例:中壢市是桃園縣的縣轄市. 於 cidian.18dao.net -

#81.為什麼不是C 不太懂與是同級的市和縣轄市的意思答案是D

與縣同級的的市只有:基隆市、新竹市、嘉義市所以可以稍微背一下,不是這三個的都是縣轄市(直轄市除外)兩個好像沒什麼方法可以分只能用背的!加油. 於 www.clearnotebooks.com -

#82.台中學儒助您金榜題名

法律解釋,屬於有法效性之意思表示,係行政處分。台北市政府有所不服,乃屬與中央監督 ... 下列有關直轄市、市集縣轄市設置標準之敘述、何者正確? 於 www.public.tw -

#83."省轄市"日文- 日語翻譯 - 查查在線詞典

省轄市日文翻譯:省轄市(中華民國)…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋省轄市日文怎麽說,怎麽用日語翻譯省轄市,省轄市的日語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#84.外地人分的清楚嘉義市跟嘉義縣嗎? | Funliday Tech Blog

另外嘉義縣的縣治是太保市,為「第三級縣轄市」,但就算當地人也不見得搞的 ... 市雖然都是「一級直轄市」,但新北市卻將台北市包圍起來一樣的意思。 於 techblog.funliday.com -

#85.重點提要

各級地方自治機關設有立法機關,以表達其意思能力。 性質. 各級地方自治機關設有執行機關,以表現其 ... 省劃分為縣、市;縣劃分為鄉、鎮、縣轄市(地方制度法§3Ⅱ)。 於 publish.get.com.tw -

#86.法研所104∼102歷屆經典試題解析(憲法、行政法): 法研所

本件行政院撤銷台北市政府延期辦理里長選舉之決定,涉及中央法規適用在地方自治事項時具體個案之事實認定、法律解釋,屬於有法效性之意思表示, ... 於 books.google.com.tw -

#87.內蒙古名稱的由來_薩克 - kks資訊網

其中(鮑培轉寫:öbör;西里爾寫法:өвөр)蒙古文意思是「山的陽面」 ... 公里,轄9個地級市、3個盟,共有23個市轄區、11個縣級市、17個縣、49個旗,3 ... 於 newskks.com -

#88.台灣行政區域@ 夢想的園丁-阿包的二三事

上面這張圖只標出相當於省級的行政區,你會發覺臺北和高雄這兩個市竟然還在上頭!那是因為他們是「直轄市」,直接歸國家管的,所以與省同級。以前他們也常被稱為「院轄市」 ... 於 earthquake2009.pixnet.net -

#89.[省轄市]英文翻譯

省轄市,過去的行政區劃稱呼,指隸屬於省或自治區的“地級市”。根據中華人民共和國憲法第三十條規定,“省、自治區分為自治州、縣、自治縣、市”,據此推理,“省轄市”指除 ... 於 iccie.tw -

#90.新竹市(縣轄市) - 中文维基百科

台湾1950年至1982年间的县辖市 ... 新竹市為中華民國臺灣省新竹縣1950年至1982年間下轄的縣轄市。1950年,依照台灣省地方自治實施綱要調整行政 ... 字面意思, 竹子屏障 ... 於 wiki.hk.wjbk.site -

#91.台北縣、桃園縣及台中縣市升格直轄市相關問題之探討

及台中縣市升格直﹙院﹚轄市相關問題之研究,我們以為首先必須加速上游 ... 以我的意思就是說,現在直轄市跟縣市最大的不同就是職等上的差異,其它. 於 ws.ndc.gov.tw -

#92.縣轄市的拼音_縣轄市的意思_古诗句网

“縣轄市”单字解释. 縣:[xiàn]1.古稱天子所居之地。2.地方行政區劃名。3.謂以其地為縣。4.引申為侵占別國土地。5.縣官。6.特指赤縣。[xuán]1.掛。2. 於 www.gushiju.net -

#93.地方制度法-全國法規資料庫

二、歷史沿革。 三、改制前、後行政區域範圍、人口及面積。 四、縣原轄鄉(鎮、市)及 ... 於 law.moj.gov.tw -

#94.中國13個縣轄市,由縣管轄的市,隸屬於縣的市,你聽說過嗎?

我們都知道,縣是隸屬於市的,市肯定比縣高一級,比如成都市下轄有金堂、新津等縣。但是你知道嗎,我國其實有13個縣轄市。什麼意思呢?也就是說市由縣 ... 於 read01.com -

#95.下個月起, 緬甸外出旅行須攜帶身份證, 街區證明不再具有合法性

10 小時前 — 這就給您解釋行程卡帶「*」是啥意思。1. ... 行程卡B市後標記「*」,並進一步說明「B市存在中風險或高風險地區,並不表示用戶實際到訪過這些中高風險 ... 於 sunnews.cc -

#96.縣轄市英文,大家都在找解答 訂房優惠報報

縣轄市 英文翻譯:county-controlledcity…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋縣轄市英文怎麽說,怎麽用英語翻譯縣轄市,縣轄市的英語例句用法和解釋。,中華民國目前 ... 於 twagoda.com -

#97.歷史沿革 - 嘉義縣太保市公所

只要一說出太保,許多人都會感到驚訝與好奇,因為「太保」現已成為壞人的代名詞,其實,太保是一個好地方,也是一個神聖的地方,太保是屬於嘉義縣,為一農業縣轄市, ... 於 taibao.cyhg.gov.tw