立方衛星的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王季蘭寫的 福爾摩沙飛向太空:台灣太空科技發展的軌跡 可以從中找到所需的評價。

另外網站MIT 立方衛星升空,太空商機為何仍難以落地? - 科技新報也說明:立方衛星 是什麼?比起又大、又貴、又重的傳統衛星,立方衛星以10×10×11.35cm 為單位的倍數組成。因輕巧便宜的特色,得以快速部署、以量取勝,打開應用 ...

淡江大學 國際事務與戰略研究所博士班 施正權所指導 曾明斌的 臺灣海事軟實力之建構與運用---以海巡署為例的分析 (2021),提出立方衛星關鍵因素是什麼,來自於軟實力、海洋治理、海洋政策、海巡外交。

而第二篇論文國立中央大學 太空科學與工程研究所 張起維所指導 戴子雅的 飛鼠號立方衛星之飛行軟體及韌體設計 (2021),提出因為有 飛鼠號、立方衛星、飛行軟體、韌體的重點而找出了 立方衛星的解答。

最後網站马斯克SpaceX发射航天器故意撞向小行星 - 科技讯則補充:... 凌晨1点20分(美东时间)发射DART 探测器,并在明年9月以每小时23,758公里的速度撞上Dimorphos,撞击过程会由探测器上的LICIACube立方卫星纪录。

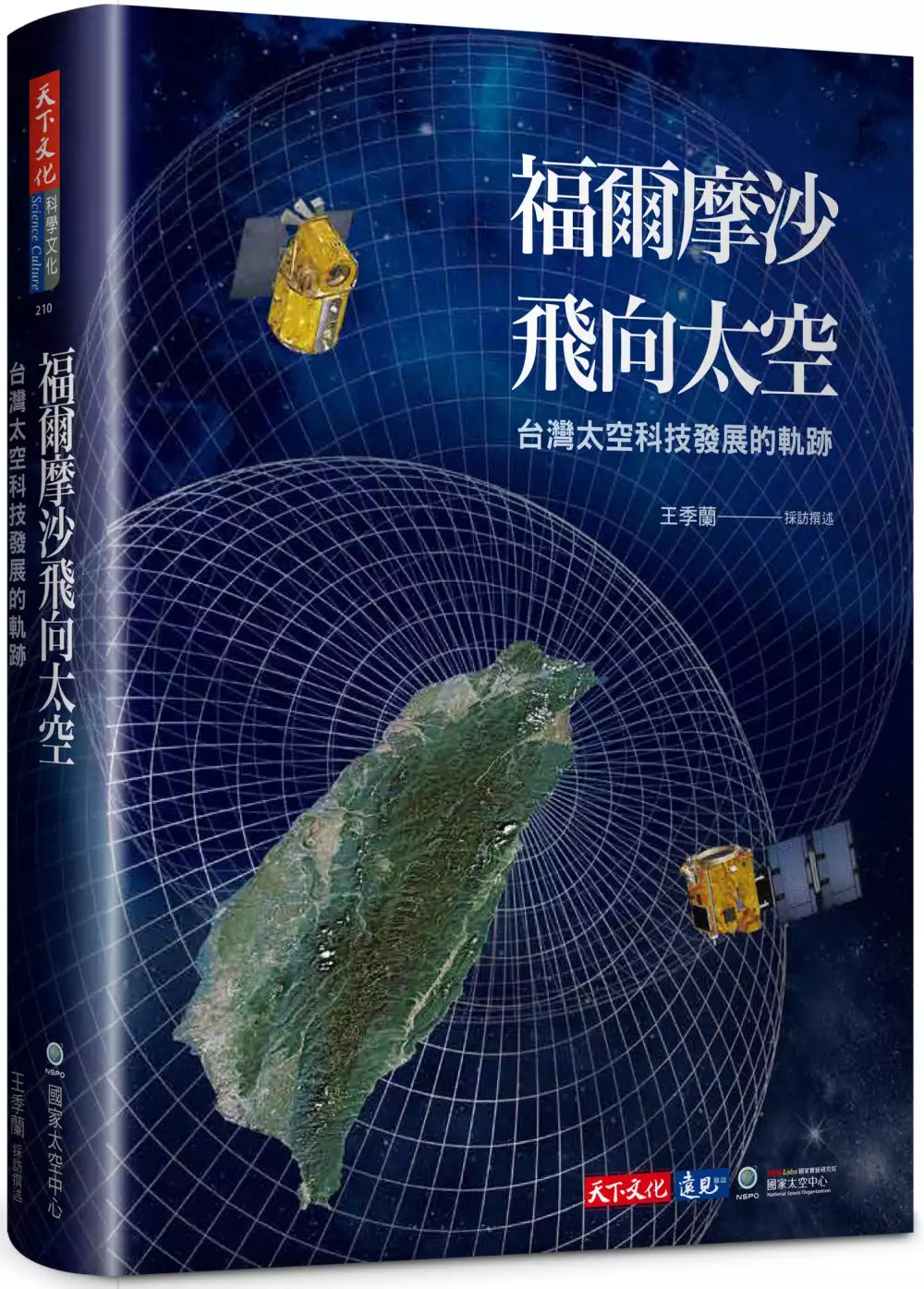

福爾摩沙飛向太空:台灣太空科技發展的軌跡

為了解決立方衛星 的問題,作者王季蘭 這樣論述:

「福爾摩沙」既是台灣自主擁有的衛星系列名稱, 也代表台灣,正昂首迎向無垠的蒼穹! 這本書讓我看到一群帶著熱情及執著的太空工程師及科學家們,30年來為台灣太空科技默默的付出,有困境時的煎熬,有成功時的喜悅,因為他們的努力,守護了台灣這片土地,讓世界看見台灣,更讓台灣在太空中占有一席之地。——蔡英文(中華民國總統) 《福爾摩沙飛向太空》以國家太空中心的發展歷程為主軸, 透過許多參與者的現身說法與故事, 清晰呈現出台灣發展太空科技的成就、挑戰與願景。 《福爾摩沙飛向太空》兼具口述歷史、科技內涵與人文情感, 從台灣太空計畫草創時期的篳路藍縷談起, 如何從萌芽動念到

排除萬難,再到眾志成城, 如何從零基礎零經驗,醞釀出具備設計與製作衛星的本事。 本書並依序刻畫每一枚衛星從無到有的歷程: 福衛一號科學衛星——台灣第一枚升空的衛星, 福衛二號遙測衛星——台灣第一枚自主擁有的衛星, 福衛三號氣象星系衛星——世界最精準的太空溫度計, 福衛五號光學遙測衛星——台灣第一枚自主研發的衛星, 福衛七號氣象星系衛星——6顆衛星組成氣象監測網, 以及記錄立方衛星、探空火箭研製等篇章, 完整描述台灣歷次太空計畫的研發過程和達成的目標, 展現了台灣矢志發展太空科技、躍上太空的決心。 專業推薦 國家太空中心持續努力完成了國家太空基礎

設施, 同時成功的執行福爾摩沙衛星計畫…… 向世人展現我國具備研製小型衛星的能力, 也展現了台灣人不屈不撓、挑戰創新、不畏失敗的精神。 —— 吳政忠,科技部部長 太空中心總是能把一顆顆衛星成功送上太空…… 這整個故事的發展過程、前人努力克服各種困難的態度與決心, 以及如何從科技實務面經過深入研究而找出困難的解方, 相信都能提供讀者非常好的啟發。 —— 吳光鐘,國家實驗研究院院長 這本書將我國太空科技發展的軌跡, 以說故事的方式介紹給讀者瞭解…… 將原本一板一眼的太空計畫,注入了參與計畫者的生命, 瞬間成為一本活生生的太空科技史。

—— 吳宗信,國家太空中心主任

立方衛星進入發燒排行的影片

中央大學首枚自製的立方衛星「飛鼠」,今年年初順利發射升空後,由於其中一個衛星電路的抗輻射功能有待加強,提前終止運作,已在七月底正式退役。中大太空系特聘教授張起維說,下一枚衛星要加強的,就是進一步延長衛星在高輻射環境的存活時間。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/545919

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

臺灣海事軟實力之建構與運用---以海巡署為例的分析

為了解決立方衛星 的問題,作者曾明斌 這樣論述:

總統蔡英文女士於2019年3月21日至26日率領內閣成員至南太平洋邦交國進行國是訪問,並將此行取名為「海洋民主之旅」,以海洋與民主為主軸,拜訪大洋洲的友邦帛琉、諾魯及馬紹爾等國,以實際行動穩固邦交,並與前揭國家簽訂《海巡合作協定》(Coast Guard Agreement)。海巡署近年展現的海上執法與救難成果似乎正幫國家開啟另一扇大門,吸引其他國家的交流與合作,海巡外交(Coast Guard Diplomacy)也成為臺灣新的對外交流模式。海巡署對外所展現的吸引力,似乎與約瑟夫.奈伊(Joseph S. Nye Jr.)在80年代提出的軟實力(Soft Power)概念相契合,強調國家除

了能運用軍事與經濟等硬實力外,仍有其他能力足以影響其他國家決策,不論是議程的設定或國際建制的建立,藉由彼此均認同的價值與系統,達到權力運用的效果與影響力。在奈伊的研究中,認為軟實力主要源於文化、政治價值與外交政策,惟本研究認為除了前揭三種來源以外,隨著非傳統安全與全球治理的議題逐漸被國際社會重視,國家在海洋事務各種層面的卓越表現,將成為新的軟實力來源,本研究將其稱之為「海事軟實力」。本研究將以奈伊所建立的「軟實力」理論為基礎,輔以海洋意識與行動等要素,結合權力分析的概念,進行理論推導與修正,建立「海事軟實力」概念架構,並分析「海事軟實力」可能的權力資源與行動,建立相關的評估指標與方法,並以海巡

署為例進行實際操作。

飛鼠號立方衛星之飛行軟體及韌體設計

為了解決立方衛星 的問題,作者戴子雅 這樣論述:

飛鼠號(IDEASSat/INSPIRESSat-2)是一顆3U大小的立方衛星,其任務目的是對地球電離層進行現地量測,以量化全球尺度的電離層變化和小尺度的電離層不規則體。該衛星目前正在太空中運行,已於2020年12月交付,並於2021年1月24日藉由SpaceX的Falcon 9 Block 5(任務名稱:Transporter-1)發射成功,並順利在軌道上啟動並連續自主運作22天。飛行指令已成功上傳至衛星並下傳存放於衛星電腦的飛行資料,驗證了衛星電腦(On Board Computer,OBC)和飛行軟體(Flight Software,FSW)的技術就緒指數(Technological

Readiness Level,TRL)達到了9。 飛鼠號(IDEASSat)是由台灣國家太空中心資助,並由國立中央大學(NCU)開發。衛星次系統是由商用(COTS)元件和自行開發元件的組合。 本論文主要將介紹和討論IDEASSat飛行軟體的評估和設計。主要挑戰包括科學酬載的高精度指向要求、有限的電源、可下載的資料量、自行開發的飛行軟體的可靠性以及飛行軟體對各次系統的有效整合。我們將介紹軟體架構、軟體邏輯設計、FPGA的設計,以及在IDEASSat飛行軟體開發中所遇到的挑戰和經驗學習。 小衛星的自主開發也為將來的任務提供了衛星的設計和運行能力,同時也供後進更好地理解了太空與衛

星運行環境之間的關係。

立方衛星的網路口碑排行榜

-

#1.2021第三屆iCASE立方衛星任務設計競賽 - 點子秀

目的:. 第三期國家太空計畫自2019年開始,計畫包含科學創新和外太空探索。台灣「太空發展法」也於今年6月16日公告,本屆的立方衛星任務設計競賽將鼓勵利用立方衛星做 ... 於 news.idea-show.com -

#2.中央大學順利接收「飛鼠」立方衛星訊號並解碼成功「玉山 ...

玉山、飛鼠立方衛星約96分鐘繞行地球一圈,每天上午及晚上的8~10時各會經過台灣附近上空1~2次。 剛開始的幾天,國研院太空中心地面站(玉山)及中央大學 ... 於 www.narlabs.org.tw -

#3.MIT 立方衛星升空,太空商機為何仍難以落地? - 科技新報

立方衛星 是什麼?比起又大、又貴、又重的傳統衛星,立方衛星以10×10×11.35cm 為單位的倍數組成。因輕巧便宜的特色,得以快速部署、以量取勝,打開應用 ... 於 technews.tw -

#4.马斯克SpaceX发射航天器故意撞向小行星 - 科技讯

... 凌晨1点20分(美东时间)发射DART 探测器,并在明年9月以每小时23,758公里的速度撞上Dimorphos,撞击过程会由探测器上的LICIACube立方卫星纪录。 於 m.kejixun.com -

#5.台灣自製立方衛星飛鼠訊號接通、玉山再等等 - Tvbs新聞

台灣立方衛星飛鼠、玉山在24日晚間在美國升空,太空中心表示,今天稍早傳來好消息,早上10時在桃園大溪站接收到飛鼠衛星訊號,後續會由中央大學解碼; ... 於 news.tvbs.com.tw -

#6.「玉山」、「飛鼠」立方衛星發射升空交織台灣燦爛星空 - 科技部

立方衛星 是由體積10 × 10 × 11.35公分、重量不超過1.33公斤這種立方單位的倍數組成,每單位稱為「1U」。這次發射的1.5U玉山衛星是由騰暉電信科技公司、雷 ... 於 www.most.gov.tw -

#7.台灣駐立陶宛代表處成立外交部:立方咎由自取必將自食其果

台灣駐立陶宛的代表處於本(11)月18日在首都維爾紐斯正式掛牌運作。趙立堅表示,中國將採取一切必要措施,捍衛國家主權和領土完整。朱鳳蓮批評,民進黨當局在國際上 ... 於 www.exmoo.com -

#8.【智庫聲音】DARPA運用激光通訊構建未來分布式衛星網路

DARPA將這些關鍵要求稱為「100立方」(100 Cubed)。 DARPA戰略技術辦公室主任談「天基自適應通訊節點」(Space-BACN)(翻譯&字幕 ... 於 ek21.com -

#9.博碩士論文行動網

立方衛星 的本體通常由任務酬載(Mission Payload)、指令與資料處理次系統(Command & Data Handling, C&DH)、電力次系統(Electrical Power Subsystem, EPS)、姿態控制 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#10.飛奔到太空:立方衛星微重力實作營隊

飛奔到太空立方衛星微重力實作營隊. 「成為跟緊台灣太空發展現況的青年科學家,在學涯上比別人知道多一點!」 即使是在疫情的狀況下,我們依舊希望讓青少年朋友們能夠 ... 於 nspo2021.nebulax.tw -

#11.立方衛星 - 科學Online - 國立臺灣大學

立方衛星. 物理 · 【漫畫說科學】太空垃圾. 太空垃圾國立臺灣大學科學教育發展中心製作隨著人… 站方公告. 讀者您好,如對文章有任何提問,敬請於文章下方留言,我們會 ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#12.永不放棄的精神中央大學「飛鼠號」立方衛星發射成功

文/太空系、秘書室. 1. 中央大學「飛鼠號」立方衛星,由太空系團隊一手設計、整合、操控。幕後重要推手左至右:太空系趙吉光主任、張起維教授、劉正彥教授。 於 hesp.ncu.edu.tw -

#13.北京將立陶宛外交關係降級立陶宛表示遺憾台灣批中共“蠻橫”

中國外交部在聲明中說:立陶宛11月18日允許台灣設立駐立陶宛台灣代表處的做法“公然在國際上製造'一中一台',背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾, ... 於 www.voacantonese.com -

#14.十分鐘知天下2021/11/23 - 民報

... 下,簽下600百萬瓦發電容量太陽能交換每年2億立方公尺海水淡化淡水合約 ... 與黎國外長會談後,俄國傳送2020年貝魯特大爆炸前後的衛星照片給黎國. 於 www.peoplenews.tw -

#15.台灣立方衛星玉山、飛鼠今發射!直擊升空 - Live線上直播 ...

我國首次大規模立方衛星發射活動登場!由台灣自主研製的兩顆立方衛星「玉山(1.5U)衛星」及「飛鼠(3U)衛星」,今晚將於美國卡納維爾角空軍基地,搭乘SpaceX獵鷹九號 ... 於 live.setn.com -

#16.玉山、飛鼠立方衛星升空深化太空產業與驗證衛星監控技術 - 立報

搭載「玉山」(YUSAT)和「飛鼠」(IDEASSAT)立方衛星的美國太空探索公司(SpaceX)獵鷹九號火箭(Falcon-9),於台灣時間2021年1月24日晚間11時, ... 於 www.limedia.tw -

#17.納米衛星(Nanosat)、立方衛星(Cubesat)?簡介小型衛星

微米衛星(Microsat)、納米衛星(Nanosat)、立方衛星(Cubesat)?簡介小型衛星. 2 月21, 2017 Einstein 天文資料庫 0. (文: 李豪). 現代可以說是已經進入了小型化衛星的 ... 於 blog.starrix.org -

#18.立方衛星- 维基百科,自由的百科全书

立方衛星 (英語:CubeSat)是一種用於太空研究的小型衛星,由10 cm×10 cm×10 cm 立方單位的倍數組成。每單位的立方衛星重量不超過1.33 公斤,並經常使用商業現貨組件 ... 於 zh.wikipedia.org -

#19.尋找太陽系外的行星: 天文學家莎拉.西格的愛與探索 - Google 圖書結果

類地行星發現者計畫被擱置了,而詹姆斯.韋伯太空望遠鏡又還沒造出來;因此,我不可能利用另一個巨大的機器來尋找答案。就在這個時候,我發現天文學界有個叫做「立方衛星 ... 於 books.google.com.tw -

#20.立方星,这么小也叫卫星? - 手机搜狐网

日前,天舟一号货运飞船按计划与天宫二号空间实验室完成分离,并择机释放立方体卫星(简称立方星)。近期,欧洲航天局也着手开发立方星探月项目。 於 www.sohu.com -

#21.國立臺灣海洋大學研發玉山衛星將於1/22發射 - 工商時報

本次玉山、飛鼠立方衛星搭乘SpaceX Falcon-9火箭升空,為國內首次大規模立方衛星發射活動國立臺灣海洋大學研究團隊「玉山衛星」最快將在台灣 ... 於 ctee.com.tw -

#22.錯誤| Page 2 | 台灣事實查核中心

【報告將隨時更新2021/11/16版】 一、對於「飛鼠」和「玉山」兩枚衛星退役的 ... 這兩枚立方衛星則屬於2017年展開的「立方衛星計畫」,兩者並不相同,傳言以衛星計畫推 ... 於 tfc-taiwan.org.tw -

#23.飛奔到太空-2021立方衛星微重力實作營隊- 國家太空中心

飛奔到太空-2021立方衛星微重力實作營隊- 國家太空中心. 於2021年7月5日至9日假國立陽明交通大學辦理,即日起報名至5月31日止。 凡高中職(含同等學歷)以上學生,皆可網 ... 於 www.nssh.ntpc.edu.tw -

#24.全年無休成大鳳凰立方衛星在軌成功運作一週年

成大參與歐盟主辦之跨國QB50計畫自主發展鳳凰立方衛星,也是台灣第一枚成功發射與運作的立方衛星,去年(2017)5月由國際太空站釋放至今成功運作1週年 ... 於 web.ncku.edu.tw -

#25.商業構想變現 - 第 181 頁 - Google 圖書結果

的加密裝置,保護立方衛星上傳與下載的,經過幾次嘗試失敗後,團隊和他們的教練通訊資料。然而,現有經過認證的產品是考慮使用 3D 列印機,製作一個立方衛星為了公車大小的 ... 於 books.google.com.tw -

#26.「玉山」「飛鼠」兩顆立方衛星21日美國發射還有一顆「堅果 ...

台灣太空衛星又有新進展,科技部長吳政忠今天(13日)宣布,美東時間21日將發射兩顆由國內團隊自組研發的立方衛星,分別是由中央大學太空所研發的「飛鼠 ... 於 www.rti.org.tw -

#27.立方衛星計畫- 月旦知識庫

立方衛星 計畫. 並列篇名. CubeSat project. 起訖頁, 11-11. 刊名, 國家太空中心年報. 期數, 2019 (2018期). 出版單位, 財團法人國家實驗研究院國家太空中心. 於 lawdata.com.tw -

#28.俄副总理:今年前10个月俄东线对华供气量已达120亿立方米

俄罗斯卫星通讯社莫斯科11月17日电 俄罗斯副总理诺瓦克在俄中政府间能源合作委员会会议后表示,截至10月底,今年俄方已通过“西伯利亚力量”管道向中国 ... 於 www.heihe.gov.cn -

#29.立方星_百度百科

立方 星是國際上廣泛用於大學開展航天科學研究與教育的一種小衞星,具有成本低、功能密度大、研製週期短、入軌快的特點,通過組網形成星座,可實現對海洋、大氣環境、 ... 於 baike.baidu.hk -

#30.人类首次行星防御实验!马斯克SpaceX发射航天器 ... - 快科技

... 凌晨1点20分(美东时间)发射DART 探测器,并在明年9月以每小时23,758公里的速度撞上Dimorphos,撞击过程会由探测器上的LICIACube立方卫星纪录。 於 news.mydrivers.com -

#32.世界各国都在研制反卫星武器,我国反卫星武器技术水平如何呢?

事实上,在反卫星武器研制方面,我国虽然起步较晚,但并不比美俄等先行国落后,我国在反卫星卫星、定向能反卫星武器、反 ... 美方重申对立方的支持。 於 sunnews.cc -

#33.海大研發玉山衛星1/24發射提升全球交通安全

台灣立方衛星工作團隊. (本校訊)國立臺灣海洋大學研究團隊「玉山衛星」已於台灣時間1 月24 日晚間搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭(Falcon 9) 於美國卡納維爾 ... 於 ocean-news.ntou.edu.tw -

#34.SpaceX凌晨为美国宇航局进行星际防御任务 - TopItInfo资讯

... 锁定在小行星Didymos的卫星Dimorphos身上,意图故意撞向Dimorphos,以 ... 的速度撞上Dimorphos,撞击过程会由探测器上的LICIACube立方卫星纪录。 於 www.topitinfo.com -

#35.MIT立方衛星升空,太空商機為何仍難以落地? | 毛凱恩| 遠見雜誌

立方衛星 是什麼?比起又大、又貴、又重的傳統衛星,立方衛星以10cm×10cm×11.35cm為單位的倍數組成。因為 ... 於 www.gvm.com.tw -

#36.中央大學研發「飛鼠號立方衛星」 正式亮相 - 公視新聞網

這台小型衛星,在7日正式亮相,名稱是「飛鼠號立方衛星」,由中央大學師生100%自主研發出來的,而捲尺是用來當作發射天線的。 太空科學與科技研究中心 ... 於 news.pts.org.tw -

#37.立陶宛挺台美国以出口信贷协议支持,中国官媒恶言相向

立方 咎由自取,必将自食其果。” 与此同时,中共党刊《人民日报》19日发表署名“钟声”的社评,称台湾问题“事关中国 ... 於 www.voachinese.com -

#38.讓想像力上太空的立方衛星故事 - 科普資源資料庫

國家太空中心藉由立方衛星(CubeSat)計畫,在台灣推廣新 ... 2003年6月第一批立方衛星發射,使用俄國火箭Rokot。 • 最長壽的立方衛星:日本東京大學 ... 於 scistore.colife.org.tw -

#39.轉知-國家太空中心舉辦「第三屆立方衛星任務設計競賽」

一、, 旨揭競賽活動係為鼓勵利用立方衛星做太空科學及技術的基礎及應用研究,以激勵更多人發揮創意在太空計畫上。 於 nw.fysh.tc.edu.tw -

#40.台灣自製立方衛星玉山與飛鼠宣布退役| 科技| 重點新聞 - 中央社

國研院在網站公告,台灣自製的2顆立方衛星,飛鼠因為太空游離輻射造成IC短路情形,玉山則無法從地表接收訊號開啟任務也無法解譯出有效資料, ... 於 www.cna.com.tw -

#41.MIT立方衛星玉山飛鼠發射- 熱線追蹤 - 台視

台灣首次大規模立方衛星發射活動,就在台灣時間1月24號晚間11點登場! ... 搭載美國太空探索公司Space X的獵鷹九號火箭升空,這一次發射的立方衛星.. 於 www.ttv.com.tw -

#42.避免人类重演恐龙灭绝,NASA要向小行星发射一枚“炮弹” - 品玩

DART 还有一个次要载荷,是一台意大利制造的立方卫星(CubeSat),名为LICIACube,在撞击发生前的10天脱离DART 主体,用于临时的图像采集观测工作。 於 www.pingwest.com -

#43.「玉山」、「飛鼠」立方衛星發射升空交織台灣燦爛星空(行政 ...

「五、四、三、二、一、零、點火,發射!」搭載著「玉山」(YUSAT)和「飛鼠」(IDEASSAT)立方衛星的美國太空探索公司(SpaceX)獵鷹九號火箭(Falcon-9),於台灣 ... 於 digi.ey.gov.tw -

#44.避免人类重演恐龙灭绝,NASA要向小行星发射一枚“炮弹” - 腾讯

立方卫星 属于“用后即抛”,传回数据后无法回收,成为太空垃圾。有趣的是,这枚立方卫星上安装了两组相机,分别名为LUKE 和LEIA(星球大战主角的名字)。 於 new.qq.com -

#45.立陶宛还在狡辩!_新华报业网

综合俄罗斯卫星网等媒体报道,立陶宛外交部副部长曼塔斯∙阿多梅纳斯21 ... 在声明中表示,此举公然在国际上制造“一中一台”,背弃立方在两国建交公报 ... 於 news.xhby.net -

#46.財團法人國家實驗研究院「第三屆立方衛星任務設計競賽」

一、 旨揭競賽活動係為鼓勵利用立方衛星做太空科學及技術的基礎及應用研究,以激勵更多人發揮創意在太空計畫上。 二、 國家太空中心將於11月16~18日假國立陽明交通大學 ... 於 www.rdo.fju.edu.tw -

#47.台灣自製衛星「飛鼠、玉山」搭SpaceX 上太空!歷時3 年多 ...

歷時3 年多研發首次大規模立方衛星發射. 中央社 2021-01-25. Share. 台灣團隊研製的飛鼠衛星、玉山衛星,24 日晚間11 時搭乘SpaceX 的獵鷹九號火箭,於美國卡納維爾角 ... 於 buzzorange.com -

#48.综合油气行业周报卫星视角:美国原油库存创6年同期新低!

全球天然气市场:欧洲LNG 进口量恢复至疫情前水平,天然气库存为813.51Twh,维持在近6 年最低水平;美国LNG 出口明显上升,天然气库存为36440 亿立方 ... 於 stock.eastmoney.com -

#49.2040天下無人 - Google 圖書結果

立方衛星 開啓微衛星產業之門【蜂羣衛星正在披褂上陣】立方衛星 C u b e Sat 是一種微型衛星,單位體積大小只有 1 0 公分 x 1 0 公分 x 1 0 公分, ... 於 books.google.com.tw -

#51.歐洲太空署決選兩個小立方衛星來探測月球背後的奧祕

在地球上空已經有不少功能簡單,造價低廉的立方衛星(CubeSat)在運轉,但也就僅止於地球附近而已,再往上依然是昂貴的專門探測衛星專屬的領域。 於 chinese.engadget.com -

#52.立方衛星飛鼠、玉山隨SpaceX火箭升空,太空中心 - 數位時代

國家實驗研究院國家太空中心的地面站(玉山)及國立中央大學的地面站(飛鼠),於1月26日上午9時54分再度嘗試與立方衛星進行通聯,尚未收到衛星傳下來的 ... 於 www.bnext.com.tw -

#53.台灣人的驕傲!玉山、飛鼠立方衛星今晚11點成功發射歷經三度 ...

搭載著「玉山」(YUSAT)和「飛鼠」(IDEASSAT)立方衛星的美國太空探索公司(SpaceX)獵鷹九號火箭(Falcon-9)、火箭航次「Transporter-1」,於台灣時間 ... 於 finance.ettoday.net -

#54.立方衛星改變太空網絡生態| 禪天下ZenCosmos

此外,發射立方衛星比較沒有製造太空垃圾的問題,因其體積小,且多位於低地軌道(Low Earth Orbit,LEO),較易進入大氣層,返回過程中就會燃燒殆盡。 於 www.zencosmos.com.tw -

#55.可以放在手心的立方衛星!今年真的能順利發射嗎? ft.科學月刊 ...

想聽更多泛泛泛科學podcast?點這邊!或在 SoundOn 上聽! 可以放在手心的立方衛星!今年真的能順利發射嗎? ft.科學月刊【科科聊聊EP12】 我們已經有這麼多的衛星了, ... 於 pansci.asia -

#56.马斯克SpaceX发射航天器故意撞向小行星测试小行星偏转技术

... 日凌晨1点20分(美东时间)发射DART 探测器,并在明年9月以每小时23,758公里的速度撞上Dimorphos,撞击过程会由探测器上的LICIACube立方卫星纪录。 於 5g.dizo.com.cn -

#57.每天产气超1.2亿立方米!长庆油田全力保障天然气冬供

据了解,长庆油田2020年生产天然气达到448亿立方米,连续11年保持国内第一大 ... 硬科技 2008年4月25日,我国首颗数据中继卫星“天链一号”发射,填补了 ... 於 news.cnwest.com -

#58.太空科學新要角——立方衛星 - 雜誌

標準化的人造衛星製作技術,已經使太空任務成本更低廉、技術也更容易取得。 □這類總體積1000立方公分、重量一公斤的立方衛星(CubeSat)通常由許多通用的元件組成, ... 於 www.dgnet.com.tw -

#59.國產2立方衛星「玉山、飛鼠」在美發射升空 - 桃園電子報

搭載著「玉山」和「飛鼠」立方衛星的美國太空探索公司(SpaceX)獵鷹九號火箭,於台灣時間2021年1月24日晚間11點,順利於美國佛羅里達州卡納維爾角 ... 於 tyenews.com -

#60.Google 地圖

路況 大眾運輸 單車 衛星 地形 野火. 即時分享位置資訊 你的貢獻 你的地點. 設定; 語言; 說明; 我的地圖; 提供意見. Global 編輯 ... 於 www.google.com.tw -

#61.福爾摩沙飛向太空: 台灣太空科技發展的軌跡 - Google 圖書結果

到了2017年,太空中心才又重新著力於立方衛星的研製。在執行台灣新興太空產業領航計畫時,其中的立方衛星分項計畫預計發展3顆立方衛星,由三組公開遴選出的立方衛星研發 ... 於 books.google.com.tw -

#62.鳳凰立方衛星- 未來科技館Future Tech, FUTEX

鳳凰立方衛星- 鳳凰立方衛星搭載一離子/中性粒子質譜儀以進行變溫層之現地量測。一般研究地球科學習慣將大氣科學與太空科學分開探討,但處於大氣與太空間之中低變溫層 ... 於 www.futuretech.org.tw -

#63.立方衛星 - 指傳媒

Tag Archives: 立方衛星. △中央大學晉陞太空科技締約合作,未來雙方將共同開發衛星及發射載具系統,培育新一代的太空工程、科學人才。 11 月112019 ... 於 www.touchmedia.tw -

#64.個人立方衛星- CubeSat

十年前的立方(或方塊)衛星(CubeSat)只是教育手段,一種方式讓大學生把一個簡單的人造衛星放置在太空中。現在這些10公分立方小盒子,內裝有現成的先進技術只耗資數十萬美元 ... 於 www.facebook.com -

#65.台灣立方衛星「飛鼠」、「玉山」24日晚在美國發射升空海外 ...

台灣科技部轄下國研院國家太空中心日前遴選3組國內團隊,研發製作3顆立方衛星,分別命名飛鼠、玉山與堅果;其中,飛鼠衛星、玉山衛星歷時3年多研發,在 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#66.解码智慧冬奥|罗涛:创新节能照亮“冰立方” - 科普频道

在北京2022年冬奥会期间,国家游泳中心(以下简称“水立方”)将变身为“冰立方”,成为冬奥冰壶和轮椅冰壶项目竞赛场馆。对于冰壶赛事而言,场地的光环境 ... 於 kepu.gmw.cn -

#67.我自製2立方衛星美佛州成功發射 - 華視新聞網

主持人說:「3210發射。」倒數聲結束後,美國太空探索技術公司的,獵鷹九號火箭,在佛羅里達州卡納維爾角空軍基地,發射升空,立方衛星計畫共同主持人 ... 於 news.cts.com.tw -

#68.立方衛星計畫 - 國家太空中心

為建立永續的台灣太空產業,國家太空中心執行「臺灣新興太空產業領航計畫-微衛星發展」,其中包含立方衛星(CubeSat)子計畫。此立方衛星計畫的目的是培養新一代太空技術人才 ... 於 www.nspo.narl.org.tw -

#69.台灣自主研製立方衛星「玉山」、「飛鼠」 今晚發射升空

〔記者羅綺/台北報導〕台灣自主研製的2顆立方衛星「玉山(1.5U)衛星」及「飛鼠(3U)衛星」,今晚將搭乘SpaceX Falcon-9獵鷹九號火箭於美國卡納維爾 ... 於 news.ltn.com.tw -

#70.中大立方衛星2023挑戰登月 - 國語日報社

中央大學團隊研發立方衛星「飛鼠號」,今年一月在美國成功發射。 ... 計畫在二○二三年透過日本民間發射的登月太空船,將飛鼠號電腦衛星器材送入月球 ... 於 www.mdnkids.com -

#71.立方星,這麽小也叫衛星? - 彩票两元网

立方 星或立方体纳卫星可广泛用于通信广播、对地观测、科技试验等各个领域。 ... 與建造成本動辄上億美元的傳統大衛星相比,立方星的成本可謂滄海一粟。 於 www.saibotz.com -

#72.Space X火箭仍有安全疑慮?飛鼠、玉山2台製立方 ... - 風傳媒

台灣團隊研製的立方衛星「飛鼠」以及「玉山」原預計22日晚間、於美國卡納維爾角空軍基地升空,不過因搭乘的美國SpaceX獵鷹9號火箭將進行火箭安全檢查 ... 於 www.storm.mg -

#73.搭乘SpaceX 獵鷹九號,台灣立方衛星「飛鼠」和「玉山」發射 ...

台灣自製立方衛星「飛鼠」和「玉山」搭乘的SpaceX 火箭航次「Transporter-1」已經在台灣時間1 月24 日晚間23:00 順利升空!預計25 日10 時與衛星進行首次 ... 於 www.inside.com.tw -

#74.太空科學新要角——立方衛星 - 科學人雜誌

這類總體積1000立方公分、重量一公斤的立方衛星(CubeSat)通常由許多通用的元件組成,可以跟著其他任務的火箭一起升空。 ... CubeSat的開發期間可短至一年 ... 於 sa.ylib.com -

#75.天公不作美台灣自製立方衛星發射3度延期

台灣團隊研製的飛鼠衛星、玉山衛星原訂23日晚間搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭,於美國卡納維爾角基地升空,沒想到天公不作美,因為天候因素,再次順延至24 ... 於 newtalk.tw -

#76.成本– 芋傳媒TaroNews

台灣團隊研製的飛鼠衛星、玉山衛星預計今天晚間搭乘SpaceX 的獵鷹九號火箭於美國卡納維爾角基地升空,同班次還有來自他國家幾十個小型衛星,這是台灣首次大規模的立方衛星 ... 於 dev3.taronews.tw -

#77.立方衛星

隨著電子學、太陽能和其他相關科技近幾年來的進展,使的人造衛星的尺寸大幅縮小。立方衛星(CubeSat)因運而生,此類新型人造衛星不僅使小型衛星的設計 ... 於 www.digitimes.com.tw -

#78.發射台灣的立方衛星|最新文章 - 科技大觀園

立方衛星 的特徵有:體積小、外形緊緻、重量輕、開放的標準、發展時程短、設計及製造成本低、操作壽命短、容許從失敗中學習及失敗的自由、元件的太空驗證、太空關鍵技術的 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#79.还在狡辩!立陶宛外交部副部长声称:台当局在立所设机构不具 ...

综合俄罗斯卫星网等媒体报道,立陶宛外交部副部长曼塔斯∙阿多梅纳斯21日 ... 立陶宛还狡辩称,立方重申坚持一个中国政策,但“同时也有权扩大与台湾的 ... 於 world.huanqiu.com -

#80.中國外交部:立陶宛製造「一中一台」性質極為惡劣一切後果由 ...

俄羅斯衛星通訊社北京11月19日電中國外交部發言人就立陶宛批准台灣當局設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」發表談話指出 ... 由此產生的一切後果由立方負責。 於 big5.sputniknews.cn -

#81.立陶宛准台灣設代表處中國外交部深夜怒批:極為惡劣! - 財訊

對於立陶宛政府的舉動,北京表示強烈抗議和堅決反對,威脅將採取一切必要措施,捍衛國家主權和領土完整;而由此產生的一切後果,則要由立方自行負責。 於 www.wealth.com.tw -

#82.臺灣立方衛星的過去、現在與未來|科技大補帖|善科教育基金會

臺灣立方衛星的過去、現在與未來. 2021.05.07. 方振洲/國家太空中心福爾摩沙七號星系計畫系工經理、系統工程組研究員及國立交通大學光電工程研究所博士。 於 www.sancode.org.tw -

#83.技術搜尋- 立方衛星

衛星推進系統除了開發單基推進器外,最後整合完成一可在地面展示之原型推進控制系統。整個系統設計依據重量為16 公斤的8U立方衛星為藍圖,使用四個推力各為600 mN的單 ... 於 matching.org.tw -

#84.美軍確認陸衛星在軌道解體遭擊碎成21片原因成疑

美國空軍第18太空控制中隊(18SPCS)23日在官方推特發佈消息稱,中國衛星「雲海1號02星」(#44547, 2019-063A)於18日被發現在軌道上解體,衛星解體後已 ... 於 www.chinatimes.com -

#85.人类首次行星防御实验!马斯克SpaceX发射航天器故意撞向小 ...

... 凌晨1点20分(美东时间)发射DART 探测器,并在明年9月以每小时23,758公里的速度撞上Dimorphos,撞击过程会由探测器上的LICIACube立方卫星纪录。 於 www.techweb.com.cn -

#86.中國外交部:將北京與立陶宛外交關係降至代辦級 - 香港01

鑑於中立賴以建立大使級外交關係的政治基礎遭到立方破壞,中方為維護主權和國際關係基本準則,不得不將中立兩國外交關係降為代辦級,立陶宛政府必須承擔由 ... 於 www.hk01.com -

#87.失聯八天「飛鼠號」訊號飛回來了台灣立方衛星解碼成功

中央大學的立方衛星「飛鼠號」在發射第8天後,終於在位於中央大學的地面接收站,於2月1日晚上9點整順利完成... 於 www.upmedia.mg -

#88.太空科學新要角——立方衛星 - soniaw08

立方衛星 低廉的成本、標準化的簡單構造,讓人人都能實行自己的太空計畫。重點提要□標準化的人造衛星製作技術,已經使太空任務成本更低廉、技術也更 ... 於 soniaw08.pixnet.net -

#89.真的要To The Moon DOGE-1 卫星明年初与SpaceX 一起登月

智能交易生态系统Unizen、DeFi 孵化器ZenX 宣布,正构建和准备发射立方卫星DOGE-1,届时将通过与SpaceX FalconX 签订的发射协议进行部署,发射时间定 ... 於 0xzx.com -

#90.短期科研火箭發射場域獲得部落會議通過 - 國家太空中心

福爾摩沙衛星八號 · 獵風者衛星 · 福爾摩沙衛星七號 · 福爾摩沙衛星五號 · 立方衛星計畫 · 混合式探空火箭 · 福爾摩沙衛星三號 · 福爾摩沙衛星二號 ... 於 www.nspo.org.tw -

#91.漏夜搶救8天!中央大學終於解碼立方衛星「飛鼠」訊號

由中央大學研製的立方衛星「飛鼠」1月24日發射升空,有歐洲的業餘無線電高手在5小時內收到訊號,未料中央大學的地面接收站一... 於 udn.com -

#92.美國站賣家請注意!亞馬遜推出FBA衛星倉物流新功能

配送方式:能夠使用AGL的海運整箱運輸的商品(AGL海運整箱運輸目前提供的STAR可用櫃型:20GP(26立方) / 40GP(50立方) / 40HQ(68立方) )。 亞馬遜FBA ... 於 newskks.com -

#93.兩立方衛星順利發射中央大學成功解碼「飛鼠」 - 科學月刊

今(2021)年1月24日晚間11時,由臺灣所開發的「玉山」(YUSAT)和「飛鼠」(IDEASSAT)立方衛星,在美國太空探索公司(SpaceX)獵鷹九號 ... 於 www.scimonth.com.tw -

#94.國家太空中心舉辦「第三屆立方衛星任務設計競賽」 - 臺北市立 ...

國家太空中心舉辦「第三屆立方衛星任務設計競賽」. 發布人學務處學務處社團活動組 最後更新2021-08-03 09:54:07 回列表. 瀏覽人次:7 人. 於 www.nhsh.tp.edu.tw -

#95.依法保护地下水,“渴”不容缓-封面新闻 - 科技日报社

全国地下水年开采量于2012年达到最高1134亿立方米后,2020年回落至892亿立方米。水利部副部长魏山忠指出,当前我国地下水保护利用还存在两方面突出 ... 於 www.stdaily.com -

#96.【圓太空夢1】台灣唯一太空系! 中央大學自製衛星還發射升空

台灣團隊打造的飛鼠、玉山2枚立方衛星,今年1月底順利搭載美國Space X的火箭獵鷹九號升空,為台灣首次大規模立方衛星發射,其中飛鼠衛星由中央大學師 ... 於 tw.appledaily.com