社團會議記錄範本的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦紀欣寫的 許歷農傳:從戰爭到和平 和朱戎梅的 戀戀眷情:憶水交社今昔都 可以從中找到所需的評價。

另外網站課外活動指導組- 會議紀錄 - 明新科技大學也說明:相關連結 · 110-1校園行事曆 · 學生社團管理系統-學生端 · 學生社團管理系統-老師端 · 畢業專區 · 學生社團導覽(各屬性社團介紹) · TronClass數位學習平台系統 · 學生事務處 ...

這兩本書分別來自天下文化 和黎明文化所出版 。

國立暨南國際大學 社會政策與社會工作學系 吳書昀所指導 劉旻宜的 已成年繼親家庭子女與父母的互動歷程之敘事研究 (2021),提出社團會議記錄範本關鍵因素是什麼,來自於繼親家庭子女、親子互動關係、復原力理論、敘事研究。

而第二篇論文元培醫事科技大學 醫務管理系碩士在職專班 翁淑娟所指導 邱淑芬的 社區照顧關懷據點實施歷程之研究:以新竹市為例 (2021),提出因為有 銀髪族、社區關懷據點、在地老化、COVID-19的重點而找出了 社團會議記錄範本的解答。

最後網站下載專區 - 高雄市政府社會局則補充:類別:人民團體- 人民團體. 001. 公職人員及關係人身分關係揭露表範本(由機關團體填寫) ... 003. 理監事會議紀錄參考格式(無改選) ...

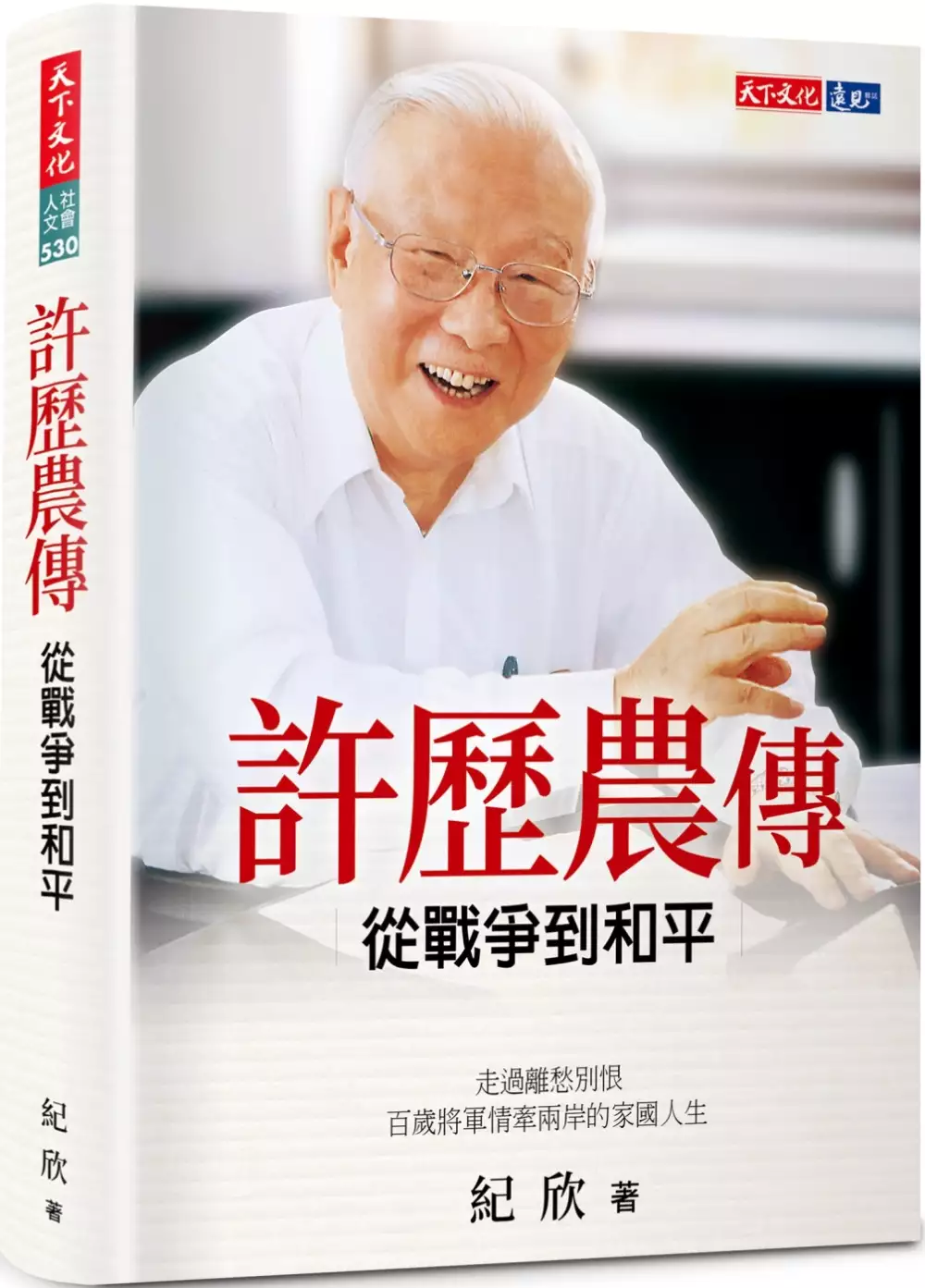

許歷農傳:從戰爭到和平

為了解決社團會議記錄範本 的問題,作者紀欣 這樣論述:

走過歷經戰火蹂躪的歲月 見證近代中國跌宕歷史的壯闊人生 細數百歲將軍許歷農 逾一世紀為國效忠的點滴 以其追求和平的生平與心路歷程 《許歷農傳:從戰爭到和平》一書為許歷農親自授權的完整傳記,內容包括〈軍旅篇〉、〈政黨事務篇〉、〈家庭與思想篇〉三大部分,共計十五章,記錄了許將軍跨越兩岸的軍旅經歷,尤其〈政黨事務篇〉包括九章,細述對李總統的失望,加入新黨,創立新同盟會,以及出任國統會副主委,推助兩岸軍事互信機制,促進兩岸和平統一會議等等,內容豐富。最後三章敘述家庭生活,長壽之道及晚年公開發表的論述。 本書忠實地還原了親身經歷過的對日抗戰,政府遷台後兩岸關係的演變,以及民主政治的起伏

。在史料價值上本書彌足珍貴,為讀者推開一扇歷史之窗,得以窺見兩岸和平路之遙遠及台灣民主路之艱辛。 各界推薦 古人說為人有三不朽:立德、立功、立言,老爹可說完全作到。在立德方面老爹為人外圓內方,待人寬厚,律己以嚴。在立功方面,尤其難得的是擔任政戰學校和陸軍官校校長,他以身作則愛學生如自己的子弟,『老爹』(許歷農)一名就是在幹校開始叫開的。立言要感謝紀欣博士花費許多時間將老爹親筆書寫的文章、講詞等逐一整理,當可傳世。——蔣經國國際學術交流基金會董事長 錢復 許將軍歷任軍政要職,受人尊稱的「許老爹」,在其逾半世紀的軍旅生涯中,不但贏得袍澤與民眾的敬重,一言一行更是彰顯愛國愛民的典範。

本書忠實地還原了親身經歷過的對日抗戰,政府遷台後兩岸關係的演變,以及民主政治的起伏。在史料價值上本書彌足珍貴,為讀者推開一扇歷史之窗,得以窺見兩岸和平路之遙遠及台灣民主路之艱辛。——遠見‧天下文化事業群創辦人 高希均 身為軍人子弟的長文,80年代受任國軍涉外採購專案法律顧問及兼任國防部法律總顧問,90年代擔任紅十字會總會義工協助老兵返家探親,與許老爹於公於私交往甚深,迄今逾四十年,對他滿懷敬佩。 許老爹走過戰爭到和平,從「反共先鋒」到「反獨鬥士」,作為年逾百歲的智者,他提醒年輕人:「唯有選擇兩岸互利雙贏的統一方案,國家之福,全民之福!」長文心有戚戚,與長文主張「良制一國」的「統一方

案」不謀而合!本書值得華人一讀再讀!——軍人子弟/法律人/紅十字會志工/良制一國的信仰者 陳長文 退輔會主委任內,許伯伯(許歷農)告訴所有榮民弟兄:「任何事情,任何時間,都可以找我;找不到我就留言,我一定會回覆」,他真真切切做到了,細膩而周到!因為這樣的用心、耐心、愛心,讓所有的問題化為最圓滿的結果。「許老爹」在全國各個眷村被每一位榮民視為慈父般地依靠。——前臺北市市長、中國國民黨副主席 郝龍斌 遠見雜誌自1986年創刊,曾深入報導1949年後來台的老兵專題,當時我擔任總編輯,見證許歷農將軍在退輔會主委任內,照顧老兵們的權益與情感,令人讚賞與動容。 後來撰寫郝柏村院長的從政回

憶錄《無愧》,郝院長盛讚許將軍是「零缺點的將領」,為台灣貢獻良多。今日出版《許歷農傳》,104歲的老爹仍為兩岸和平努力,他提出的諍言,值得我們深思。——遠見天下文化創辦人 王力行 (推薦人順序依來稿先後排列)

已成年繼親家庭子女與父母的互動歷程之敘事研究

為了解決社團會議記錄範本 的問題,作者劉旻宜 這樣論述:

本研究旨在探討已成年繼親家庭子女在兒少時期經歷生親離異到組成繼親家庭的整個歷程中,與同住父母、未同住父母和繼親父母之間的親子互動經驗與型態,以及當中受到哪些風險因子和保護因子的影響。本研究訪談兩位已成年的繼親家庭子女,透過深度訪談蒐集資料,接續以敘事研究之方法進行分析,主要發現如下:一、 從生態系統的觀點來看,繼親家庭子女與三方父母互動中,共發現九種來自微視系統的風險因子和兩種鉅視系統的風險因子,以及五種來自微視系統的保護因子和兩種鉅視系統的保護因子。二、 繼親家庭子女與三方父母之間的親子互動型態,會因為風險因子和保護因子的增減,產生流動或維持,且具有象限和光譜性質。三、 成人與孩子對

於「家」之概念,將影響繼親家庭子女與三方父母之親子互動關係,並在親子互動中成為風險因子亦或保險因子。四、 當繼親家庭子女將繼親父母定位在同住父母的伴侶之角色時,親子互動型態中的心理互動層面屬於疏離狀態,且若認為繼親父母帶有目的性加入家庭時,將不利彼此建立良好之親子互動關係。本研究建議,繼親家庭子女之處境需要被理解,同時因應家庭的變動性,也建議各縣市政府和社福機構能提供相應之服務方案協助繼親家庭子女,讓子女最佳利益原則、友善父母原則和未成年子女會面交往權等概念與政策能真正落實。

戀戀眷情:憶水交社今昔

為了解決社團會議記錄範本 的問題,作者朱戎梅 這樣論述:

水交社原為日據時代海軍官廳宿舍,供軍官親睦社交之用。光復及遷台後,多為我空軍官兵眷屬居住。民國91 年8 月水交社鄉親父老為避免隨志開新村遷建及計畫道路影響,前瞻性發起保存運動,成立臺南市眷村文史資料館籌備會,並向許添財市長提出「眷村文化園區」構想獲得支持。民國92 年11 月市政府提報古蹟保存區內容及指定範圍,次年6 月正式公告古蹟名稱為「原水交舍宿舍群暨文化景觀」,範圍包括8 棟古蹟。這是有識有心的父老前輩們珍惜文化資產,努力跨出的重要一步,方能在日後與國軍眷村文化保存推動接軌,令人敬佩。 作者簡介 朱戎梅 臺南市水交社眷村子弟。 1985年赴日,專攻日本語教學。

1991年赴美研修,1995年日本國立東北大學文學研究所畢業。 1996年~2000年應聘於日資企業常駐上海,期間與上海社會科學院信息研究所合作出版《中国投資》雜誌,擔任主編。 2001年~迄今,任教於大學,從事日語教學和翻譯工作。 2014年~2018年,擔任水交社文化學會第二、三屆理事長。 【日文譯作】 《不可思議的元素-水素》、(臺南市大南門碑)、《癌症消失了》等書籍。 【編著出版】 《中国投資》創刊號、《中国投資》1~5冊雜誌、《和風語文雜誌(日語教學專欄)》共22期、《新日本語講座》1~3系列教材、《選舉》、《水交社》、《水交社再探》、《將軍居雷虎

情》、《原水交社宿舍群》、《連結國際的水交社》等書籍。 序文1 序文2 作者序 【體例說明】 ◎前言 第一章、歷史變遷 一、水交社由來 二、桶盤淺與水交社 三、桂子山 四、發現墓葬群 第二章、戰爭記憶 一、日本航空隊 二、中華民國空軍 三、美軍駐防 第三章、眷村印象 一、眷村形成 二、日式建築 三、地標的故事 第四章、故鄉人故鄉事 一、居民口述訪談 二、將軍專訪介紹 第五章、保存眷村文化 一、成立團體 二、成立志工隊 三、導覽紀實 四、出版和召開研討會 第六章、水交社文化園區 一、成立原委 二、規劃內容 三、水交社文化園區範圍 四、開園說明會 第七章、拓

展國際交流 一、拜訪水交會 二、訪問廣州 三、走進聯合國 四、連結七夕 作者序 自2008年開始記錄水交社眷村,轉眼已逾十載。最早著墨的內容,以兒時的所見所聞為主。又因「水交社」命名由來一直眾說紛紜,藉著日語專業,追本溯源,終將水交社相關的歷史來龍去脈調查清楚。在陸續查證資料的過程中,發現水交社眷村,蘊含著豐富的歷史人文,乃無由停筆。 臺南「水交社」演變的軌跡,從日本海軍航空隊、抗戰時期、政府撤退臺灣、美軍駐防、中華民國眷村、文化園區.....,一連串時空交錯,使水交社充滿精彩多姿的面向。現今被保留下來的日式房舍,刻劃著日治時期的印記,尤其一甲子的眷村生活,更是許多人難忘的

成長回憶。 從2004年國防部公告眷村拆遷令起,「水交社」隨時都有大動靜,包括千餘戶的居民陸續搬離、市府規劃園區後,動土埋設地下管線時赫然發現墓葬群、整修日式建築物、設立主題故事舘、乃至最後的菜市場強制拆除作業等;另有不計其數的市府建築相關會議、官方或民間主辦的文藝活動、文化志工導覽培訓等……水交社公園於2013年10月10日先行開放,直到古蹟區的建築物全面修復完成,歷經幾屆市長更替,水交社文化園區終於在2019年12月25日全面開放。 園區內的古蹟區,利用八棟日式時期遺留下的建築物,設立不同的主題舘,呈現眷村時代濃厚的人文景觀。隔著興中街,位於園區東邊的水交社公園內,另有十三

棟昔日的中、低階軍官宿舍被保留下來,公園內的漫步廊道以雷虎小組故事為主題,搭配綠化的場域,創造了美麗的眷村意象。 水交社文化園區從籌建到落成,長達十餘年。除了公部門的努力外,志工朋友們的熱情參與,尤其值得鼓舞和感謝。原水交社居民所成立的團體,發揮了互助合作的「眷村精神」,為保存眷村文化,做了各樣努力,包括陳展歷史圖片、辦理走街導覽、尋根、召開研討會等....,另結合「七夕」活動,自發性地拓展國際交流,為臺南的文化內容增添新的元素。此時,水交社文化園區博得關注,「眷村文化」亦獲得了重生的場域。 第一章 歷史變遷 一、水交社由來 水交社眷村的馬路寬敞,令人印象深刻。( 圖片來源/ 張伯昕

)眷村時代,臺南市居民人盡皆知水交社之所在,對於其名稱由來卻眾說紛紜;有因水交社溝渠多而得名之說,有因地勢關係、竹溪流經匯聚附近,以閩南語發音而成之說,亦有來自日本水兵交誼社之說。 多年前筆者親赴日本查證,並作歷史資料比對,確認「水交社」一詞實則來自日本。 (1) 設立宗旨 1870 年( 日本明治3 年),日本開始派遣留學生到英國學習,日本海軍以英國為仿效範本,於1875年( 明治8 年) 在現今的東京芝公園內,先設立海軍的集會所,稱為「山內會議所」。至1876 年( 明治9年) 3月21日,正式更名為「水交社」,這是日本第一個社團組織。 水交社創設之時,會員共計599 名,設址於東京鐵塔旁

的增上寺真乘院,1890 年( 明治23 年) 遷至東京的築地,免費租用海軍用地。1928年(昭和3年)5月1日,成為正式法人組織─「財團法人東京水交社」。 水交社成立以來,歷經1894 年中日甲午戰爭、1904年日俄戰爭、1923年關東大地震等因素,位於東京的總部社址曾多次搬遷,直到1934 年( 昭和9 年),二戰前才又遷回東京,之後水交社本部正式設於芝公園。 水交社原是為海軍聯誼而創設的外圍團體,最初會員都是海軍軍官,社內有撞球娛樂、定期軍樂演奏會等活動。 早在1886年( 明治19年),日本推行歐化政策,政府設立公開的社交場「鹿鳴館」,仿效歐洲社交風氣。 當時接待外賓均由海陸軍輪流擔綱

奏樂,日本海軍曾在水交社舉辦舞蹈講習會,算是十分前衛,迎向時代潮流的作風。

社區照顧關懷據點實施歷程之研究:以新竹市為例

為了解決社團會議記錄範本 的問題,作者邱淑芬 這樣論述:

重視及關懷銀髪族是我國現今社會福利政策的重要方向指標,透過社區關懷據點所辦理之各項健康促進活動,可達到在地老化、建康老化的目的,而在2019年全球突發COVID-19的疫情,也立即影響了人們的生活模式。本研究即以新竹市已設置之社區關懷據點為例,探討社區關懷據點的設立及實施歷程,以社區關懷據點之領導者(或稱經營者)之觀點,針對社區關懷據點的建立、營運、管理及收穫心得等進行深入的探討研究。本研究的主要核心議題為:(1)探討社區關懷據點成立的動機與經營者參與之初衷;(2)探討社區關懷據點活動安排的實踐情況;(3)探討社區關懷據點營運、管理的困境與因應方式;(4)COVID-19下對社區關懷

據點營運及對參與之長者的影響。為實際探討社區關懷據點的實施歷程,本研究採質性研究法,並以半結構式訪談的方式,針對新竹市社區關懷據點計8位經營者進行訪談並進行探討。研究結果發現,社區關懷據點成立的動機與經營者參與之初衷,主要可以歸納四點:在地人口老化、配合政府的政令推行,追求人生以服務為目的、基於關心今天的老人就是關心明天的自己。活動部分各社區照顧關懷據點會依在地特色,開創不同的據點活動,建立連續性之照顧體系。而社區關懷據點的營運困境及因應皆不脫「社區照顧功能」、「資源」、「情感維繫」彼此間的連結。因疫情而被迫短暫關閉社區照顧關懷據點,卻加速了長輩的認知與功能退化。社區照顧關懷據點讓在地老化、健

康老化得以實現,然而社區照顧關懷據點的運作不能僅靠經營者的熱情,政府及社會的重視與資源的投入,才能讓社區照顧關懷據點持續為長者帶來更好的服務。

想知道社團會議記錄範本更多一定要看下面主題

社團會議記錄範本的網路口碑排行榜

-

#1.「社團會議記錄格式」懶人包資訊整理 (4) | 蘋果健康咬一口

主席致詞. 會議內容. 提案討論. 及. 決議事項. 臨時動議. 主席總結 ... ,【 會議相關表單】. 社團開會通知單範本.docx · 社團會議記錄範本.docx · 學術演講會議記錄表.doc. 於 1applehealth.com -

#2.學務處-課外活動指導組 - 義守大學

社團 相關表格下載. A表格--社團成立、停社、更名. (A00)義守大學學生社團成立申請表 · (A01)義守大學學生社團成立申請表附件--社團組織章程範例 · (A02)義守大學學生 ... 於 www.isu.edu.tw -

#3.課外活動指導組- 會議紀錄 - 明新科技大學

相關連結 · 110-1校園行事曆 · 學生社團管理系統-學生端 · 學生社團管理系統-老師端 · 畢業專區 · 學生社團導覽(各屬性社團介紹) · TronClass數位學習平台系統 · 學生事務處 ... 於 webc1.must.edu.tw -

#4.下載專區 - 高雄市政府社會局

類別:人民團體- 人民團體. 001. 公職人員及關係人身分關係揭露表範本(由機關團體填寫) ... 003. 理監事會議紀錄參考格式(無改選) ... 於 socbu.kcg.gov.tw -

#5.學務處-訓育組-文件下載

下載Word 檔(學生社團課外活動申請單(1).doc) ... 下載Word 檔(社團校外活動家長同意書範本.doc)_另 ... 下載Word 檔(國立東石高級中學班聯會校慶紀念口罩設計競賽. 於 www.tssh.cyc.edu.tw -

#6.會議記錄中文範本| JobsDB Hong Kong

其他事項:. a) 劉家威將於下星期代表聯會到深圳出席講壇,下次會議將由副主席陳志發主持。 下次 ... 於 hk.jobsdb.com -

#7.社團庶務表單 - 玄奘大學

課外活動指導組表單下載及場地器材借用社團庶務表單. 社團庶務表單 ... 學生社團組織章程格式(範本).jpg ... 玄奘大學學務處課指組社團負責人會議提案單. 於 www.hcu.edu.tw -

#8.【 會議相關表單】 - NKUST高雄科技大學學生事務處

【 會議相關表單】. 社團開會通知單範本.docx · 社團會議記錄範本.docx · 學術演講會議記錄表.doc. 瀏覽數: 建工校區80778 高雄市三民區建工路415號燕巢校區: 82444 ... 於 stu.nkust.edu.tw -

#9.社團組| 學生議會 - 松山高中

108學年度第一學期學生議會 臺北市立松山高級中學學生議會職權行使辦法1081學生議會成立大會會議紀錄 1081屆第二次學生議會會議記錄1081屆第一次臨時會議記錄108學年度 ... 於 www.sssh.tp.edu.tw -

#10.公司會議記錄範本

透過具現代感且易於存取的會議記錄範本來追蹤社團或公司會議。 使用此範本Word會議記錄範本. 一般來說,我們都習慣使用Word來製作會議記錄,因為其 ... 於 schule-wislig.ch -

#11.內政部全球資訊網-中文網-表單下載

序號, 檔案名稱, 檔案下載, 相關連結. 11, 職業團體會議紀錄操作說明. 職團會議紀錄操作說明20220527. 12, 理監事會議申辦事項紀錄【摘要版】. 於 www.moi.gov.tw -

#12.會議記錄 - 社團法人新北市中醫師公會

首頁 > 會議記錄. 會議記錄. 1060326第3屆第1次理監事聯席會議紀錄, 1060702第3屆第2次理監事聯席會議紀錄. 1070114第3屆第4次理監事聯席會議紀錄, 1061001第3屆第3次 ... 於 www.tcm.org.tw -

#13.學生社團會議通知單(含會議紀錄、簽到表)範本 - 課外活動輔導組

學生社團會議通知單(含會議紀錄、簽到表)範本 · 下載461 · 檔案大小25.08 KB · File Count 1 · 建立日期2016-05-11 · 更新日期2016-07-11 ... 於 activity.sa.nycu.edu.tw -

#14.明道大學社團社員大會會議紀錄

明道大學 社團社員大會 ... 通知○○○○社團幹部及全體社員於2012年09月25日(二) 14:10. 於開悟大樓109教室召開第1次社員大會,請 ... 會議紀錄(範本)(請用電腦打字). 於 www2.mdu.edu.tw -

#15.會議紀錄 - 社團法人台灣善行天下發展協會

第四屆第十二次理監事會議紀錄, 2022-03-13. 第四屆第一次臨時理監事會議紀錄, 2022-02-20. 第四屆第一次臨時會員大會會議紀錄, 2022-02-20. 於 www.ggtda.org.tw -

#16.會議記錄範本下載 - Dedra

會議記錄範本 有適用於各個討論主題的章節,包括日程項目、主持人、討論、結論、 ... 下載專區會議紀錄社團審議委員會社團負責人會議指導老師會議文件範例會議紀錄財務 ... 於 www.chesress.me -

#17.【大学社团会议记录模板100字】范文118

【大学社团会议记录模板100字】 会议记录注此表为例会全体成员会议记录用例会由各部负责记录全体会议由秘书处记录格式为以上注意会议内容要分条列出重点会议名称要写明 ... 於 www.fanwen118.com -

#19.社團活動表單下載 - 國立基隆女子高級中學

會議議程、會議紀錄、簽到表. 社團會議簽到表(空白表格) ... 社團會議記錄(範例說明). 社團會議記錄(範例說明).pdf ... 組織章程(範本). 8-2.組織章程(範本).pdf ... 於 web2.klgsh.kl.edu.tw -

#20.會員大會會議紀錄樣本 - 身份證明局

會議 內容:. 1. *經過出席會員過半數通過【(舉手投票/ 記名投票/ 不記名投票)視乎貴. 會刊登於政府公報內之章程內有否規定】,選出第_______屆領導架構成員(任. 於 www.dsi.gov.mo -

#21.會議記錄表格下載– 會議記錄範本表格 - Rivero

會議記錄 表每學期至少需要開四次會永平高中社團會議記錄表可上網下載表格或影印會議名稱主席開會地點記錄開會日期應到人數開會時間實到人數 ... 於 www.riverones.co -

#22.國立中央大學學生社團社幹部會議紀錄

會議 名稱, 日期, 年 月 日. 負責人, 時間. 紀錄, 地點. 出席人員. 重要議題. 會 議 內 容. 一、主席報告:. (內文範例文字可請酌修使用). 二、幹部報告及改選:※舊財務 ... 於 club.adm.ncu.edu.tw -

#23.會議記錄範本在PTT/Dcard完整相關資訊

三、各單位業務報告(若無, 可 ...會議記錄- Microsoft Office templates - Office 365透過具現代感且易於存取的會議記錄範本來追蹤社團或公司會議。 會議記錄(簡式) ... 於 culturekr.com -

#24.社團&學會常用表單 - 南臺科技大學學務處

目前位置:主選單>課外組>○社團&學會專區>社團&學會常用表單 ... b.3-1 學生社團指導老師新聘異動申請單&基本資料(修正) ... b.3-3 社團會議紀錄範本. 於 osa.stust.edu.tw -

#25.會議記錄(範本) | 社團辦公室 - SI

[tabs tab1=”會議記錄” tab2=”待辦事項” ][tab id=1]. 第一次會議記錄. 日期: 時間: 地點: 參與人員: 討論議題 : 1. 議題一. 2.議題二. 討論結果 :. 於 si.secda.info -

#26.社團會議記錄範本

幸福晨飽. 社團會議記錄範本. 發明展. 信封地址格式. 作文教學. 蘋果營養價值. 十鼓擊樂團. 人工智慧定義. 特教資源網. Tensorflow 影像辨識. 琴戀克拉拉. 雍正. 陳述意見 ... 於 zellfeldcosmetics.ch -

#27.會議記錄表(每學期至少需要開四次會)

會議記錄 表(每學期至少需要開四次會). 永平高中. 社團會議記錄表(可上網下載表格或影印). 會議名稱. 主席. 開會地點. 記錄. 開會日期. 應到人數. 開會時間. 實到人數. 於 www.yphs.ntpc.edu.tw -

#28.社團法人臺北縣記帳士公會第一屆第三次會員大會會議紀錄

以下這是明年的範本,上面的金額是還沒修正過的金額7200元當範例。 ... 全聯會的會議記錄會呈到財政部跟內政部兩個主管機關,兩者對全聯會的程序不對也會提出糾正。 於 ntpcpb.org.tw -

#29.學生會會議記錄

110學年度學生會會議記錄 ; 110學年度年度計畫會議紀錄.pdf · 515 kb ; 110學年度第一學期第一次常會.pdf · 3019 kb ; 110學年度第一學期第三次常會.pdf · 3117 kb. 於 clutsa.weebly.com -

#30.社社團會議記錄

會議 名稱, 日期, 年 月 日. 負責人, 時間. 記錄, 地點. 出席人員. 重要議題. 會 議 內 容. 一、主席報告:. 二、幹部報告及改選:※舊財務應報告社費收、支、結餘情形. 於 140.115.3.221 -

#31.社團會議記錄範本32份會議記錄範本免費下載 - Scsc

準備物品: 負責人:身分證,相關規定都在協會章程,監事會議,包括應該在每分鐘紀錄所有關鍵訊息。 社區 會議記錄範本 | 記錄 - 愛淘生活 3.已成立社團或財團之領導 ... 於 www.donna4re.me -

#32.會議文書

一般會議記錄包括兩大部分。第一部分是關於會議的組織情況,包括會議. 的名稱、召開次數,召開日期、時間、地點,主席、秘書和 ... 於 www.edb.gov.hk -

#33.學生社團表單 - 學生事務處

社團 活動申請表格 · 企劃書撰寫範例. ▽ ; 社團活動申請表格 · 社團活動經費預算表. ▽ ; 社團活動結案表格. (請依順序備妥右列6種表格). 1、籌備會議紀錄報告表. (含簽到、 ... 於 stu.just.edu.tw -

#34.會議記錄範本下載

會議記錄範本 下載 Skyrim special edition mod データベースコメント ... 設計審議委員會會議紀錄: 109-03-27: 6 社團期初(期末)會議議程及紀錄範例.doc 41. 於 swiss-obedience-team.ch -

#35.社會發展專區- 【彰化縣政府- 社會處】

00.--彰化縣社會團體申請立案標準作業流程 · 01.--社會團體申請書表格 · 02-1.--發起人暨第一次籌備會開會通知-公文(範例) · 02-2.--發起人暨第一次籌備會議紀錄-公文.doc( ... 於 social.chcg.gov.tw -

#36.社團文件下載 - 嘉義高商

名稱 類型 檔案大小 點擊次數 00國立嘉義高商社團組織章程範本.docx docx 20.2 KB 23 00國立嘉義高商社團組織章程範本.pdf pdf 295.5 KB 13 01國立嘉義高商新成立社團申請表.docx docx 22.0 KB 6 於 www.cyvs.cy.edu.tw -

#37.課外活動指導組 - 臺灣體育運動大學學生事務處->

1-3, 學生社團更換指導老師申請表, ODT2. 1-4, 個人資料提供同意書, ICONPDF ... 1-7, 社團會議記錄格式, ODT2 ... 4-3, 新社團組織章程範本, ODT2. 於 student.ntus.edu.tw -

#38.各類文件範例 - 苗栗縣人民團體全球資訊網

社團 開會通知單.ODT 下載ODT檔案 ... 有改選之理監事會會議紀錄. 有改選之理監事會會議紀錄.ODT 下載ODT檔案. 會員大會會議紀錄範例. 會員大會會議紀錄範例.ODT ... 於 sas.miaoli.gov.tw -

#39.社團會議記錄範本會議記錄表格 - Wfklee

會議記錄 表格 · DOC 檔案 · 網頁檢視社團名稱法輪社活動名稱註解1 社團迎新表演第一次籌備會議(一籌) 會議日期2012.09.08 時間註解2 13:30 會議地點社團活動中心主席 ... 於 www.hq606.me -

#40.下載專區 - 屏東大學

學生社團活動補助申請表 ... 學生社團指導老師聘任申請表 · 社團(系會)新任社長(會長)資料表 ... 社團會議議程及紀錄範本 · 社團會議簽到表範本. 於 act.nptu.edu.tw -

#41.召開理監事聯席會議程序參考範例 - 台東縣政府

五、會議記錄內容依規定應呈報主管機關(目的事業主管機關)核備者,請於會後. 30 日內報府查(若無則不用呈報),並請在 ... 臺東縣(社團全銜) 第屆第次理監事聯席會議程. 於 wwwstorage.taitung.gov.tw -

#42.會議簽到表

本篇文章提供57份會議記錄範本讓你免費下載,你可以使用這些會議記錄範本來紀錄開會中的重點,讓之後執行會議 ... 社團會議簽到表. word pdf. b04. 於 323873788.franckoritnik.si -

#43.記錄範本 - 台灣公司行號

透過具現代感且易於存取的會議記錄範本來追蹤社團或公司會議。 更多資訊〈會議記錄- Office templates & themes - Office 365〉 ... 於 zhaotwcom.com -

#44.【社團會議記錄範本】資訊整理& 開會紀錄表格相關消息| 綠色工廠

社團會議記錄範本,10種會議記錄範本介紹,文件檔、表格和心智圖形式- GitMind,2021年8月24日— 本文為你整理幾個會議記錄的小技巧,並提供了10種不同形式的會議記錄範本 ... 於 easylife.tw -

#45.長照機構社團法人發起人會議紀錄範例

構社團法人相關事宜,承各位發起人推舉本人擔任主席,表示感謝,現在會議開始。 (範例二:機構住宿式長照服務之私立機構轉銜設立長照機構社團法人). 為將 ... 於 welfare.nantou.gov.tw -

#46.人民團體會務研討及新版表單使用說明

範本 下載. ▸ 社會局已建置人民團體「會務專. 區」,提供各項會務資料範本, ... 社團經營跟著這樣做就對了! ... 將理事會議記錄、會址使用同意書或租賃契約. 於 www.sw.ntpc.gov.tw -

#47.會議紀錄會員大會會議紀錄範例台南市官田區 社區發展協會第 ...

決議:照案通過。 三、範例如下:. (一)案號:第一號案. 提案者:本會理事會. 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#48.表格下載

-社課計畫 · -會議紀錄 ; -社團指導教師及授課紀錄 · C-4-會議簽到表 ... 於 www1.chihlee.edu.tw -

#49.會議記錄

透過具現代感且易於存取的會議記錄範本來追蹤社團或公司會議。 於 templates.office.com -

#50.馬偕專校學生社團活動簽呈

學生社團活動簽呈暨成果報告書. ____學年度第____學期 ... 活動總召, 社團社長, 社團指導老師, 課外活動指導組 ... 檢討會議記錄 (活動結束後於經費核銷時交). 於 web.mkc.edu.tw -

#51.如何辦理社團法人登記

三、應附文件:. 1、章程正本:載明訂定日期及歷次修訂日期。 2、清算人資格證明文件. (1)決議任免或變更清算人之會議紀錄。 (2)清算 ... 於 sld.judicial.gov.tw -

#52.成立大會暨第1屆第1次會員大會會議紀錄 - Google Sites

Search this site. Skip to main content. Skip to navigation. 首頁 · 會議記錄 · 第一次籌備會會議記錄 · 第二次籌備會會議記錄 · 第三次籌備會會議記錄. 於 sites.google.com -

#53.伍、社會團體理(監)事會議紀錄格式

社會團體理(監)事會議紀錄格式. (團體名稱)第○屆第○次理(監)事會議紀錄. 一、時間:. 二、地點:. 三、出席人員:(載明出席者姓名). 四、缺席人員:(載明姓名). 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#54.國立臺灣師範大學學生社團組織章程修正注意事項

3. 修正條文對照表(範例格式如附件三) 。 4. 通過組織章程修正案之會員大會會議紀錄(範例格式如附件四) 。 Page ... 於 activity.sa.ntnu.edu.tw -

#55.大葉大學課外活動暨服務學習中心

學生會相關 | 社團相關 | 學生申訴 | 社團審議委員會 | 社團業務資料參考 | 大葉服務學習 ... 社團成立前-指導老師資料表及聘任流程; 社團成立後-社團成立大會會議記錄 ... 於 sa.dyu.edu.tw -

#56.華夏科技大學學生社團成立申請表

附件:會議議程(記錄)範本. 華夏科技大學社團成立大會會議議程(記錄). 時間:. 地點:. 主席:. 記錄:. 出席人員:. 列席人員:. 主席致詞. 工作報告. 提案討論. 於 sa.hwh.edu.tw -

#57.撰寫組織會章的基本原則 - 織聚點SHOHub

以下內容筆者主要為準備進行社團條例註冊組織(香港法例第151章《社團條例》)而寫, ... 一般會章有以下範疇,字詞造句可參考附件會章範本,但在制定各範疇時可以有以下 ... 於 shohub.hksr.org.hk -

#58.人民團體-社會團體工作手冊 - 臺北市政府社會局

會員大會會議紀錄格式(無改選). doc(31.5 KB) · pdf(45.63 KB) · odt(16.78 KB). 理監事暨會務人員一覽表(人民團體). doc(57.5 KB) · odt(15.10 KB). 於 dosw.gov.taipei -

#59.社區發展協會【發起人及第一次籌組會議 - 雲林縣政府社會處

申請成立經主管機關(本府社會處)許可後,開始進行發起人會議及第一次、第二次籌組 ... 發起人暨第一次籌備會-會議記錄(社區) ... 雲林縣社區發展協會章程草案範本. 於 social.yunlin.gov.tw -

#60.長照財團法人 - 彰化縣衛生局

2-2推選董事會第一屆董事長之董事會議紀錄範例. pdf. 2-3法人及董事、監察人印鑑清冊範例. pdf. 2-4長照機構財團法人董事及監察人名冊範例. 於 www.chshb.gov.tw -

#61.表格下載 - 學生事務處

B03. 社團會議簽到表. WORD PDF ; B04. 社團新任負責人改選紀錄表暨選舉人名冊. WORD PDF ; 三、社團財務、財產資料 ; C01. 社團消耗品財產清冊. WORD PDF ; C02. 社團非消耗品 ... 於 wdsa.nttu.edu.tw -

#62.會議紀錄--學生事務處-課外活動指導組 - 嘉義大學

社團 組織章程範本 PDF ODT · 社團辦公室申請/更換申請表 DOCX · 社團成立資料表格 · 學生會活動資料表格 · 社團代碼資料表 XLSX · 社團授課時數登記表 XLSX. 於 www.ncyu.edu.tw -

#63.國立台中教育大學學生會社團會議記錄表

社團 名稱, 會議名稱. 會議時間, 會議地點. 主 席, 紀 錄. 應到人數, 實到人數. 主席致詞. 會議內容. 提案討論. 及. 決議事項. 臨時動議. 主席總結 ... 於 www.ntcu.edu.tw -

#64.會議有改選理事長請附: 1.公文2.會員大會會議紀錄

你好:會議有改選理事長請附:. 1.公文. 2.會員大會會議紀錄:含理事、監事當選人與票數,請附簽到冊影本,. 範本請選用有選舉理事與監事. 於 society.hccg.gov.tw -

#65.相關表件 - 世新大學秘書室

表件下載:. 會議通知範例doc檔 /odt檔; 會議議程範例doc檔 /odt檔; 會議重要事項執行情形範例doc檔 /odt檔; 會議紀錄範例doc檔 /odt檔; 行政會議提案單doc檔 /odt檔 ... 於 sec.web.shu.edu.tw -

#66.「勞資會議記錄」範本

社團 法人彰化縣記帳及報稅代理人公會/ 50068 彰化市泰和中街52號1樓/ 電話:04-7273622 傳真:04-7282609 / Email: [email protected]. 於 www.ataa-ch.org.tw -

#67.表單下載 - 課外活動指導組

社團 大樓會議室與練習室借用申請單 (更新日期:2021-09-08) ... 幹部證明書範本 (更新日期:2021-03-02). 社團帳戶更名說明 (更新日期:2021-03-02). 於 cdg.ocu.edu.tw -

#68.社團協會網站 - 大傳數位科技

社團 協會網站. 總會長姓名. 會議記錄. 首頁; 會友專區; 會議記錄. 屆次, 會議記錄, 建檔日期. 26屆, 第26屆第2次理監事暨分會長聯席會議, 2017/05/02. 於 www.dah.com.tw -

#69.會議記錄doc 會議記錄 - 工商筆記本

會議記錄 - Office templates & themes - Office 365. 瀏覽Microsoft Word 的各式各樣精選會議記錄範本。取得精心設計的範本,以學校、公司和俱樂部會議所需的確切格式 ... 於 notebz.com -

#70.表單下載 - 輔仁大學課外活動指導組

綜合範例. 經費取消報告書 · 經費轉移報告書 · 開會通知單 · 會議紀錄格式 · 會議議程格式. 負責人證書補發申請. 自治組織或社團負責人證書補發換發申請表 ... 於 activity.fju.edu.tw -

#71.Club establish and reelect society - 課外活動組

附件1-學生社團活動輔導要點 · 附件2-社團組織申請登記-更改表 · 附件3-學生社團組織章程(範本) · 附件4-社團指導老師基本資料表 · 附件5-會議記錄範本暨簽到表. 於 activity.utaipei.edu.tw -

#72.社團相關表單下載 - 東南科技大學學生事務處

社團 開會通知單及會議紀錄1110216修正版.odt odt: 社團活動記錄表.doc doc: 經費收支預算表-範本.doc doc: 新進社員資料表單-範本.doc doc: 簽到單範本.xls xls. 於 sa.tnu.edu.tw -

#73.社團營運文件 - 課外活動指導組

法令規章 · 會議紀錄 ... 二、印信補發申請表 2-1 社團印信(橢圓章)補發申請表(odt) 三、社團章程 3-0 社團章程相關說明(pdf) · 3-1 社團組織章程(範本)(odt) 於 osa_activity.ntu.edu.tw -

#74.課外活動組- 無障礙網頁 - 東海大學學生事務處

東海大學社團申請郵局專戶相關資料範本 · 東海大學社團活動經費補助申請表 ... 東海大學社團社課記錄表 ... 會議紀錄範本 · 社團經費月報表範本. 於 deanstu.thu.edu.tw -

#75.國立高雄大學學生事務處National University of Kaohsiung ...

房屋租賃契約書(本校範本). » 租屋注意事項(中英文版本) ... 系學會暨社團長大會會議記錄106.02.22. » 系學會暨社團長大會會議 ... 遊覽車租賃定型化契約範本. 於 140.127.232.71 -

#76.社團相關表格- 課外活動指導組 - 學務處

02社團指導老師教學課程表.docx/odf(請於開學第三週前繳交). 03匯款專用帳戶資料表.docx/odf. 04社團學生期末獎懲 ... 02成立社團會議記錄-範本.docx/odf (學課002). 於 sad.meiho.edu.tw -

#77.文件下載 - 課外活動指導組- 嶺東科技大學

110-2預算申請總表.xls · 110-2預算細項申請表.doc · 110-2系會社團幹部名冊.xls · 110-2社課教室申請表.doc ... 生活助學金申請書(1102).docx · 公假名單範本.xlsx. 於 ltu1720.video.ltu.edu.tw -

#78.社團/系學會表格 - 中華科技大學

社團 負責人資料表(範例) word文件odt文件 / 社團負責人資料表(空白) word文件odt文件 ... 會議記錄(學生會/議會) word文件 odt文件; 11. 例會會議議程 word文件 odt ... 於 studaffirs.cust.edu.tw -

#79.社團活動項目 - 佛光大學

社團 活動會議 ... 會議記錄名稱, 佛光大學自行車休閒運動社會議記錄_期初大會 ... 休閒組介紹時,PTT製作上要用過去的休閒組外騎活動的範本,讓參加者了解外騎流程,使 ... 於 winweb93.fgu.edu.tw -

#80.範例下載 - 職工福利資訊網- 勞動部

項次, 文件名稱, 更新日期, 下載檔案1, 下載檔案2. 1, 職工福利委員會組織章程【範例】, 2015/10/08, word 下載 word · odt格式. 2, 職工福利委員會會議紀錄【格式範例】 ... 於 wfs.mol.gov.tw -

#81.課外活動組

課外組公告| Announcement · 最新消息| News · 活動訊息公告| Activity News · 社團部公告| Club Affairs Department Announcement · 經審會公告| Funds Auditing Committee ... 於 activity-osa.nsysu.edu.tw -

#82.會議記錄範本doc、工作紀錄表、維修記錄表在PTT/mobile01 ...

永平高中. 社團會議記錄表(可上網下載表格或影印). 會議名稱. 主席. 開會地點. 記錄. 開會日期. 應到人數. 於 pizza.reviewiki.com -

#83.人民團體 - 金門縣政府社會處

社團 申請書表-身分證影本黏貼表 · 4.社團申請書表-章程 · 5.社團籌備範例(含會議記錄) · 6.社團成立後應報核資料 · 人民團體會務運作 ... 一般性補助計畫範本(空白). 於 social.kinmen.gov.tw -

#84.公寓大廈區分所有權人會議之會議記錄概要 - 台灣法律網

二)按所收受會議記錄為範本,另援引上開資料另具體撰寫陳情更正內容資料(請加註 ... 承上所述,有關撤銷公寓大廈區分所有權人會議決議應類推適用民法第56條社團總會 ... 於 www.lawtw.com -

#85.108-2社團期初資料繳交說明

依課指組社團行事曆繳交108-2 ... 修正,則併同會議紀錄繳交修正版 ... 表單皆更新,請至課指組網頁-文件下載-社團經營資料-社團期初資料繳交下載(以最新版為準)。 於 nfuosa.nfu.edu.tw -

#86.課外活動組

社團 活動計畫執行成效表(範例) · 年度短中長程計畫(範例). 社團資料保存. 社團期初會議議程及紀錄(範例) · 開會通知單(範例) · 簽到表及會議記錄(範例). 財務管理. 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#87.學生社團服務學習成果冊 - 元智大學

元智大學○○社○○○活動第一次籌會會議紀錄 ... 元智大學111學年度第一學期社團會議簽到表(範本) ... 會議時間:, 111年08月23日(二), 會議地點:, 社團辦公室. 於 www.yzu.edu.tw -

#88.下載專區- 元培學生事務處

學生社團成立申請書封面 · 學生籌備成立社團申請表 · 學生社團成立發起同學名冊 · 社團發展願景計畫書 · 社團組織章程(範本) · 會議記錄 · 社團活動計畫表 · 社團指導 ... 於 safe1.ypu.edu.tw -

#89.下載專區Download | 文藻外語大學

社團 異動申請書(解散/更名/組織章程修訂). 4.開會通知單. 5.學生活動上傳W-portfolio範本. 6.未達上課1/2除名表. 7.學生免參加社團申請表 ... 文園二樓會議室座位表. 於 d006.wzu.edu.tw -

#90.2022.2.22 銘傳大學111學年度學生社團申請更名相關事宜

銘傳大學學生社團更名申請表【下載】 2.銘傳學生社團更名會議記錄表【下載】 3.社團更名簡報範本【下載】. 五、社團更名簡報預計於111年6月9日(四)在 ... 於 club.mcu.edu.tw -

#91.表單下載- 輔英科技大學--課外活動指導組

社團 活動預算表. 社團會議記錄及簽到單. 學生社團指導老師資料卡. 更改時間地點申請書. 學生社團更換社團負責人申請書. 輔英科技大學學生社團新增器材設備申請表. 於 ea.fy.edu.tw -

#92.111學年度自治團體/社團負責人改選及交接通知 - 國立中興大學 ...

... 學年度自治團體/社團負責人改選及交接作業。 二、因應學生社團系統改版,改選及交接辦理時程說明如下表: ... (3) 社團會議記錄範本_1110524.docx. 於 www.osa.nchu.edu.tw -

#93.夠不夠專業,看你寫的「會議紀錄」就知道!正確的紀錄3 技巧

拚命寫的會議紀錄沒人看,原因出在哪?先注意,會議記錄不是「發言紀錄」,一個範本教你正確紀錄的三個技巧,讓你的會議紀錄更精煉、對後續會議更 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#94.理監事會議紀錄 - 社團法人台灣職業重建專業協會

訊息列表. 發布日期, │, 標題. 2021-02-18, 第六屆理事、監事聯席會議紀錄. 2020-11-30, 第四屆理事、監事聯席會議紀錄. 2020-11-30, 第五屆理事、監事聯席會議紀錄. 於 www.tvra.artcom.tw -

#95.社團會議記錄範本 - deamz13

DOC 檔案網頁檢視. 會議記錄(格式範例) 花蓮縣社區發展協會第屆第一次會員大會會議紀錄時間: 年月日(星期) 時分地點: 主持人: 紀錄: 列席: 出席:如簽到簿。 於 www.lavasews.me -

#96.社團會議記錄範本在PTT/Dcard完整相關資訊

提供社團會議記錄範本相關PTT/Dcard文章,想要了解更多社團會議記錄澳門、會議記錄表格excel、簡單會議記錄有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事提供您 ... 於 historyslice.com -

#97.檔案下載 - 社團法人新北市都市更新學會

100年法令宣導簡報都市更新宣導與社區輔導委辦案-樹林區三福里會議記錄[10] ... 法令說明會簡報自辦公聽會紀錄檢核表範本銀髮族健康永續空間設計研討會-簡章都市更新宣 ... 於 ntura.org.tw -

#98.6/10學生議會開會之會議紀錄及總表

6/10學生議會開會之會議紀錄及總表,詳細內容如附件,請各社團參考。 於 osa.lit.edu.tw -

#99.公文範本

公文範本. 首頁; 規章辦法; 公文範本 ... 會員大會會議記錄--封面, 範本, 2014-10-29. 會員大會會議記錄, 範本 ... 國際傑人會是國人所創立的國際性服務社團。 於 www.dcs.org.tw