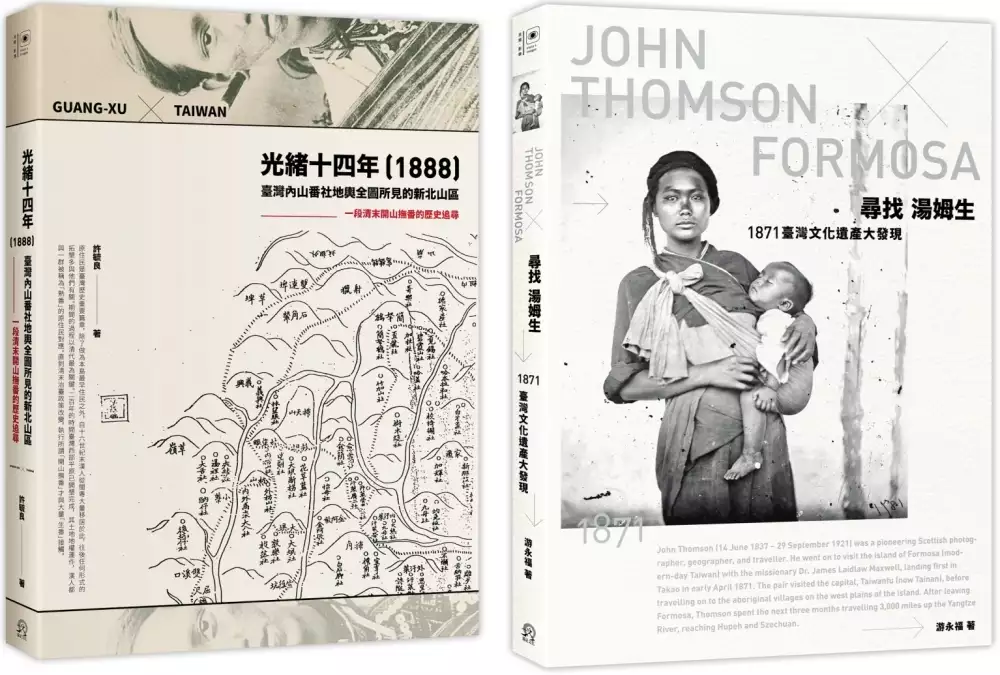

登山 人像 攝影的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦游永福,許毓良寫的 臺灣踏查記(2冊套書)尋找湯姆生+光緒十四年(1888)臺灣內山番社地輿全圖所見的新北山區 和JohnMuir的 我的山間初夏:國家公園之父約翰.繆爾的啟蒙手記(收錄《故道》、《心向群山》作者羅伯特.麥克法倫專文長篇導讀)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站微博也說明:

這兩本書分別來自遠足文化 和臉譜所出版 。

南華大學 旅遊管理學系旅遊管理碩士班 丁誌魰所指導 簡維民的 旅遊攝影者的認知程度、涉入程度、心流體驗與意象作品呈現之關係研究 (2015),提出登山 人像 攝影關鍵因素是什麼,來自於旅遊攝影、認知程度、涉入程度、心流體驗。

而第二篇論文大葉大學 休閒事業管理學系碩士在職專班 施建彬所指導 戴玉珊的 人格特質、攝影需求滿足感、攝影能力 對旅行攝影涉入之影響研究 (2014),提出因為有 旅行攝影涉入、人格特質、旅行攝影能力、攝影需求滿足感的重點而找出了 登山 人像 攝影的解答。

最後網站Zenfone 攝影密技全公開 - ASUS則補充:結合了多位專家分享使用Zenfone 拍照的心得,用最簡單易懂的方式,為大家開啟不同的攝影視角。

臺灣踏查記(2冊套書)尋找湯姆生+光緒十四年(1888)臺灣內山番社地輿全圖所見的新北山區

為了解決登山 人像 攝影 的問題,作者游永福,許毓良 這樣論述:

《尋找湯姆生:1871臺灣文化遺產大發現》 1871年湯姆生南臺灣路線實地踏查, 250張珍貴圖像盡收眼底。 1856年第二次鴉片戰爭之後,中英簽訂《天津條約》,隨著1860年臺灣開埠,眾多西方人相繼來到亞洲,有官員、牧師、軍人、商人、探險家……。在這股熱潮中,英國攝影家湯姆生開始了亞洲漫遊。 1862年到1866年,他以新加坡為基地,遊歷了馬來亞、蘇門答臘、麻六甲海峽、斯里蘭卡、印度、泰國、老撾、柬埔寨和越南。1870年到1871年4月,他又進行第二次亞洲旅行,從香港出發開始在中國東南沿海地區,造訪廣州、福州、廈門、汕頭、潮州、臺灣等地,拍攝了大量照片。

1871年4月1日,湯姆生跟隨馬雅各醫生從廈門搭輪船到臺灣,隔天兩人在打狗(高雄)上岸,然後到臺灣府城(臺南)、拔馬、木柵、柑仔林、火山、瓠仔寮、甲仙埔、荖濃、六龜里、枋寮,再回到木柵。他從不同的角度為臺灣寫歷史,臺灣的面貌因此變得清晰了。湯姆生記錄了平埔原住民的生活細節,留下一張張涵蓋地景、風景、維生、產業、植物、動物、房屋、服飾與人物等樣貌的照片。 在湯姆生踏上臺灣這座島嶼130年後,本書作者發現了他心目中的「徐霞客」。湯姆生不僅為臺灣寫遊記,還留下珍貴的照片。自2001年起,他開始統整家鄉甲仙的史料,經過十多年的研究與踏查,仔細整理湯姆生現存60張南臺灣的照片,並根據當時湯姆生的行

程,從打狗到木柵,依序編寫和現地比對。這是一項浩大的工程,他希望藉由《尋找湯姆生》的書寫,建構出臺灣第一條「線性文化遺產」的路徑。 《光緒十四年(1888)臺灣內山番社地輿全圖所見的新北山區:一段清末開山撫番的歷史追尋》 ◎本書透過130年前清朝光緒《臺灣內山番社地輿全圖》,以及實際田野調查和歷史文獻考證,重建十九世紀新北山區「開山撫番」中的泰雅族舊社與地名演變。 ◎近300張地圖和照片彰顯新北山區今昔對比,重現清末至今新北山區的發展史。 臺灣原住民的歷史是臺灣史最重要的內容之一。當今研究偏重二十世紀之後的發展,這樣的結果主要是因為受限於史料,現已公開的史料絕大部分是日

治時期的調查資料,而清代官方對於臺灣原住民的認識,特別是高山原住民的認識,到底有多少? 現藏於北京中國國家圖書館的地圖──光緒十四年(1888)臺灣內山番社地輿全圖,解答了作者對於這個問題的困惑。該圖是清廷統治臺灣二百餘年時(1684-1895)所繪製的第一張全島高山原住民聚落與道路分佈圖。繼2013年作者以該圖研究今桃園市復興區泰雅族並發表成果之後,本書的焦點轉移到新北市新店、烏來、三峽區,內容有兩個重點:其一,考證並尋找烏來「內外馬來大八社」、三峽「大埧(豹)七社」與其他四社,以及五條清軍修築的越嶺道路。其二,針對前述田野調查所記錄的手記。 上述議題源自清末(1875-1895

)重要的治臺政策──開山撫番。這原是臺灣原住民史上重要的篇章,之前學界的研究成果累積有限,因此本書從最基本建構歷史舞臺開始,深入討論清末北臺灣泰雅族的歷史。 本書特色 《尋找湯姆生》 ◎全書收錄近250張珍貴圖像,圖文並茂。 ◎作者近二十年深度踏查和研究,根據湯姆生1871年4月南臺灣的行程,從打狗到臺灣府城、拔馬、木柵、柑仔林、火山、瓠仔寮、甲仙埔、荖濃、六龜里、枋寮,再回到木柵,依序編寫,並將現在與150年前的影像對照比對,輔以現地豐富的文化、產業與生態資源,建構聯合國教科文組織的「線性文化遺產」之內涵。 ◎全書編排設計別出心裁,大開本展現質樸又典雅的氣質。 名人推薦

《尋找湯姆生》 王雅倫|國立成功大學藝術研究所副教授 林志明|國立臺灣美術館館長 張蒼松|攝影家、策展人 張美陵|攝影藝術家、教師、策展人 黃明川|電影導演 費德廉(Douglas L. Fix)|美國里德學院歷史系教授 劉克襄|作家 謝佩霓|藝評家、策展人 (依姓氏筆畫排列) 《光緒十四年(1888)臺灣內山番社地輿全圖所見的新北山區》 李力庸〡中央大學歷史研究所教授 林蘭芳〡暨南大學歷史學系副教授 許雪姬〡中央研究院臺灣史研究所所長 溫振華|長榮大學臺灣研究所教授兼所長 張素玢〡師大臺灣史研究所教授兼所長 鄭安晞〡臺

中教育大學區域與社會發展學系助理教授 (依姓氏筆畫) 《尋找湯姆生》 「十八歲時開始寫詩,差點成為詩人的游永福,以質樸(如同湯姆生描述他在南臺灣山林間所遇到的人的感覺一樣),又如壯碩的山林一般的開闊心胸,在沒有補助的情況下,獨力又細膩地完成這本大作,在這紛擾喧囂的時代,特別映照出一股清流與書香。對照起部分西方學者,總是以他者之眼或東方主義來理解或質疑湯姆生拍照的動機以及他所拍攝的東方圖像,在閱讀這本書之後,或許應該說,湯姆生的知音晚了148年才出現吧!」──王雅倫,國立成功大學藝術研究所副教授 「讀者閱讀游先生的新書以及書中的豐富圖像時,不但能夠知道湯姆生1871年取景地點

在哪裡,還會看到同個地點的現在面貌,知曉湯姆生路徑中每個地帶的植物、食物與特產,並能了解南臺灣平埔族群1870年代的房屋、武器、衣服等器物是如何構成的,等等。……欣賞十九世紀英國攝影家的風景照片與人像時,必須記得湯姆生是依靠英國帝國主義在臺灣擴展的機制(包括英國長老教會的協助、英國海軍部的海洋測量等)以及當地的臺灣嚮導與村落居民的協助等,才能夠取得這些圖像。游永福先生的新書也有助我們認清這個事實。」──費德廉(Douglas L. Fix),美國里德學院歷史系教授 「湯姆生於十九世紀晚期,提倡革新寫實主義攝影。著眼編輯異國文化和生活細節為發想的圖誌,以攝影家的毅力航向南臺灣,踏查甲仙四社

平埔族親及其自然風土。上世紀七○年代,美國《Life》雜誌將湯姆生定義為國際上「六十八位偉大的攝影家」。「開發生命情境的極致」是詩人的特質,十八歲開始發表新詩的游永福,反芻敏感、纖細與想像力,行吟湯姆生的步履鴻爪,省視故人疼惜過的每一吋大地,游永福誠摯地描繪了這條古道的骨架與神采,呼應湯姆生對母土的愛。」──張蒼松,攝影家、策展人 「游永福是高雄甲仙、杉林、六龜地區的文史專家,長期研究1871年湯姆生的南臺灣之旅,致力於推動建立「英國攝影家湯姆生1871台灣線性文化遺產」。從當今聯合國的「世界遺產名錄」(World Heritage List),找不到臺灣這個島嶼有任何「世界遺產」。《尋

找湯姆生》這本書,不但意圖將湯姆生的南臺灣路線,推動成為臺灣的文化遺產,也希冀從湯姆生的攝影檔案,發現與追憶大武壠族的生活歷史文化。」──張美陵,攝影藝術家、教師、策展人 「從約翰.湯姆生所留下最早的旅行攝影影像,到游永福窮畢生之力挖掘出故鄉歷史縱深,並共造社區情感,臺灣走過顛跛的殖民歷史與認同vs.族群的翻攪。本書的地方誌與地方心回應了整個臺灣,及亞洲十六世紀末以降的變動史觀。」──黃明川,電影導演 「十九世紀西方旅行家的踏查非常多樣,各個域區又有不同挑戰。作者藉由湯姆生的南部旅行,以在地文史嫻熟又細膩的田野訪問,逐次展開探索。日後再以豐富的生活風物見聞,親臨現場比對、爬梳,一點

一滴地分析研究,終而走出了截然不同於其他譯註者的蔚然壯觀風格。此一寫作方式,無疑地,可為臺灣早年旅行的記述打開一個新面向,同時也提示鄉土文史工作者諸多可能。」──劉克襄,作家 「1871年4月2日,已經在亞洲旅行滿十載,以相機紀錄下所到之處的風土民情的約翰.湯姆生,在馬雅各醫師義助下,決定在返英定居前一探福爾摩沙。他從打狗港(今高雄)上岸,風塵僕僕行路難的兩週間,行腳直至荖濃溪盡頭。一路帶著沉重無比的器材,踩踏攝影鏡頭從未捕捉過的挑戰極限秘境,其艱辛不足與外人道,卻留下了劃時代的貢獻,從此台灣正式晉入影像信史。 為了一償夙緣,游永福十八年來勤勤懇懇考掘探勘,孜孜不棄地逐步聚沙成塔,成就了

《尋找湯姆生》一書,其刻骨銘心的心路歷程令人動容。八八風災毀山斷水滅村,所幸大師精湛的紀實攝影采風,已將昔時風采化作永恆。天災屆滿十週年之際,此書終於能夠付梓出版,意義非凡。這不只讓湯姆生近一個半世紀前的身影行止,立體化又具體化,也讓游永福與有心人士,持續推動線性文化遺產被認可的時機,更加指日可待。」──謝佩霓(藝評人/《玻光流影湯姆生攝影展》策展人) 《光緒十四年(1888)臺灣內山番社地輿全圖所見的新北山區》 「地圖在歷史瞭解上,至為重要。它提供我們歷史事件在空間上的景況。作者以1888年《臺灣內山番社地輿全圖》,考證新店、烏來、三峽一帶泰雅族的部落,並實際從事考察地圖上的資訊。

透過文獻與踏查,讓我們對這個地區過去族群的歷史,能有較清晰的瞭解。 作者是位充滿行動力的研究者,看到他不斷的探究些過去不為人所關注的課題,而屢有新見解與著作出版,內心至為高興。作者文中提及的林士雀隘丁首等是我在新店市圖書館籌畫一次展覽時,透過該館館長在市府內的一位同仁提供契約文書,後為高賢治收入《大臺北古契字二集》。在整個新店、烏來的族群關係中,這張契字最能說明當時緊張的程度。後來我在臺北縣發行的《北縣文化》就發現相關的契字,寫成〈安身立命赤皮湖:廖鑿在粗坑一帶的拓墾〉。廖鑿三個兒子,一個為泰雅族所殺,一個回去原鄉音信全無,一個在赤皮湖定居。 作者本書中地圖的考證,有豐富的檔案文獻

之資料探討,加上實際路線的踏查,是一本認識大臺北山地地區重要的論著,值得細細研讀。」──溫振華(長榮大學台灣研究所教授兼所長) 「本書作者透過各類文獻之解讀與實地踏查,交叉比對《臺灣內山番社地輿全圖》的地名、番社,考證其演變、正確性,以及現今所在位置,讓學界與社會大眾不必再為古地圖中似曾相識的名詞所困惱。書中觀察了地圖所繪新店、烏來、三峽地區歷經清代開山撫番,日本統治的策略開發,以迄今日風貌,重現新北山區的發展史。特別的是,作者記錄了多處新北秘境的穿越方式、行前準備、所需時間、沿途見聞與鄉野奇談,對容易迷路的人,這本書不啻是古道尋奇的導航與探險秘笈。」──李力庸(中央大學歷史研究所教授)

「『開山撫番』,是和平政策或戰爭?學界研究論斷不一。本書另闢新徑,以圖、文獻交互比對考證,暨說明清末官方在北臺開山撫番的征剿、入山開路,又就文獻所載越嶺古道,述說活躍在歷史舞臺裡泰雅族群的腳蹤。 以研究軍事史見長的作者,帶著圖走入田野現場,用專業眼光定位泰雅族群所處山河位置,並以照片彰顯今昔對比,側寫泰雅族群曾生息、遷徙的廣闊場域。令人發現:鑲嵌在空間裡的蛛絲螞跡,蘊涵豐富的歷史過往,帶我們走向末來。──林蘭芳(暨南大學歷史學系副教授) 「清代臺灣山區原住民的資料原本就屬缺漏狀態,在過往的史料中也僅殘留奏摺、方志、輿圖與少量的契約文書等,作者透過光緒十四年(1888)《臺灣

內山番社地輿全圖》,意圖重建十九世紀的新北山區的「開山撫番」中的泰雅族舊社與地名樣貌,採取了歷史文獻考證,並透過地圖比對與實際田野調查的方式來進行,試圖重建出數條當年開山撫番的軍事道路與泰雅舊社位置,也顛覆與補充了吾輩對於清代末年的山區想像,也替原住民研究提供另一條路徑,故推薦之。」──鄭安晞(臺中教育大學區域與社會發展學系助理教授)

登山 人像 攝影進入發燒排行的影片

看完記得

【 留言💬 訂閱🔔 點讚👍 分享🔗 】

演算法才會讓更多人看見我的作品🙏🙏🙏

攝影師拍片很辛苦Der~~😶😶

繼續往下滑 ⏬ 我準備了

㊙️ 詳細的路線資訊 ㊙️

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

【 奇萊南華 𝑪𝑯𝑰𝑳𝑨𝑰 𝑴𝒐𝒖𝒏𝒕𝒂𝒊𝒏𝒔 】未完待續篇

這次的負重含公裝達20Kg ( 裝備資訊最下面可以找到 ),正常來說不需要背到這麼多東西,主要是多帶攝影器材 ( 6.5kg ) 食材 ( 2kg ) ,訓練自己的負重能力,正常這行程不需背到這麼重。

夜晚我們在看天池紮營,陡升1公里背重裝走真是走到不要不要的,日落後的高山溫度下降非常的快,半夜溫度大約到0~-3度,還好有特別準備保暖不然肯定冷到睡不著,低溫同時對拍攝器材也是一大考驗 ( Gopro直接掛點 ) ,結果隔天還是無法順利拍攝,大家的腳程與預計時間有落差,導致光被八表、著名的黃金大草原都沒看到,只好留著下次補考再來拍攝。

這次兩天一夜走34公里路程,感覺走完後整個人像NPC角色吃了經驗果實升好幾等級,這也是我第一次使用節目製作方式的拍攝剪輯,希望大家會喜歡。雖然有遺憾,但每一次的登山都能更加認識自己的極限,奇萊南華篇下篇預計將拍攝南華山、奇萊山周邊路線。

如果喜歡我的影片希望能給予我支持,留言點讚 👍 分享 🤝。

登山拍攝 📷 從來不是容易的事情,歡迎不吝建議,謝謝您觀看。

🥾 【 行程 】

第 1 天 | 台北 - 台中 - 屯原登山口 0K - 雲海保線所 4.5K - 天池山莊8.6K - 看天池1K(紮營)

第 2 天 | 看天池 - 奇萊南峰2K -看天池2K - 南華山1.4K - 看天池1.4K - 屯原登山口14.1K

總路程 34 km

總負重 20 Kg

🗺️ 【地理資訊】奇萊南華 𝑪𝑯𝑰𝑳𝑨𝑰 𝑴𝒐𝒖𝒏𝒕𝒂𝒊𝒏𝒔 🚗

⛰️ 奇萊南峰 / 海拔 3,358 m

⛰️ 南 華 山 / 海拔 3,184 m

📍 【地圖定位】𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗽

✒️ 屯原登山口 | https://goo.gl/maps/w5k3PqR91dUPxjDP7

✒️ 奇萊南峰 | https://goo.gl/maps/aHdwGPadQwHEoxhs6

✒️ 南華山 | https://goo.gl/maps/cywb7ab1pYZrxrvL8

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

🎛️ 【裝備列表】

⭕️【健行裝備】

攻頂包 / Natrehike 20L

登山包 / Natrehike 70L

背包防水罩/Natrehike | 下雨溼氣重時使用

登山杖/Natrehike | 減輕腳部承重負擔

頭燈/FORCLAZ | 夜晚出帳、健行使用

加掛腰包 | 提供額外空間攜帶隨手物品

⭕️【穿戴衣物】

頭部 | 遮陽帽/毛帽

手部 | 保暖手套

衣服 | 外層 | GoreTex外套(防風防水透氣)

| 中層 | 刷毛外套+長袖刷毛上衣

| 底層 | Airism輕盈涼感衣

褲子 | 短褲(外)壓力褲(內)

腳部 | 羊毛襪 /防滑Gore-Tex登山鞋

⭕️【 糧食】

補給水(水袋) 2000cc (不含公水) / 行程結束剩1000cc

溫水/保溫瓶 700cc | 上山煮水裝入,保暖身體不失溫

鹽糖 | 防止肌肉疲累、抽筋

能量飲料(RedBull)

花生堅果

巧克力

蘇打餅乾

草蝦仁

鮭魚

五香牛雜

⭕️【 烹煮器具 】

平底煎/RHINO

爐頭

瓦斯罐

料理夾

⭕️【 過夜裝備 】

帳篷(地布)/NH雙人騎行帳篷

睡墊/FORCLAZ

睡袋/BlackIce G1000

露營燈

⭕️【 救生裝備 】

鋁箔毯

扣環式指南針

哨子

緊急醫療包(面速利達母/OK繃)

⭕️【 攝影器材 】

空拍機 Mavic Air 1

空拍機 Mavic Air 2

運動相機 Gopro 8

微單眼相機 Sony Nex C3

手動鏡頭 Contax Zeiss G45

手動鏡頭 Contax Zeiss G90

🎞️【其他影片】https://reurl.cc/lVYLlA

⚠️【關於技巧與裝備請斟酌參考】

🌿 喜歡請訂閱加小鈴鐺 🔔,有更新才會被通知。

🌿 歡迎實質課金支持我繼續創作的動力 🥰

➤ 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 | https://www.facebook.com/Jerrell.taipei

➤ 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 | https://www.instagram.com/xieaerial/

➤ 𝑫𝒐𝒏𝒂𝒕𝒆 贊助我 | https://p.ecpay.com.tw/80251

🎵 Track Info

Rogers & Dean - No Doubt [NCS Release]

Music provided by NoCopyrightSounds.

Download / Stream: http://ncs.io/NoDoubtYO

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

➤ 0:00 開頭/前導 | Intro

➤ 0:41 出發前準備 | Preparing

➤ 1:48 前往會合點 | Meeting

➤ 3:39 屯原登山口 - 雲海保線所 | 0K - 4.5K

➤ 8:44 雲海保線所 - 能高瀑布 | 4.5k - 12.5K Waterfall

➤ 12:38 天池山莊 | 13.1K Taianchi Lodge

➤ 14:03 天池山莊 - 看天池 | Taianchi Lodge 13.1K - Vernal pools 14.1K

➤ 15:30 野營晚餐

➤ 15:46 日出/第二天

➤ 16:36 結尾/空拍

#奇萊南華 #能高越嶺 #XieAerial @澎遊日誌【XieAerial】

旅遊攝影者的認知程度、涉入程度、心流體驗與意象作品呈現之關係研究

為了解決登山 人像 攝影 的問題,作者簡維民 這樣論述:

攝影的發明改變了人們對這世界的理解方式,在現今社會已然演變成為一種社會儀式,透過臉書等平台,在旅遊活動中,人們無時無刻都藉由拍照來記錄他們的旅行足跡及所見所聞。遊客們往往藉由觀看照片的過程來增加經驗或確定下一個旅行的目的地,因此,本研究探討旅遊攝影者在旅遊前的認知程度;旅遊中的涉入程度、心流體驗,以及旅遊後意象作品呈現之關係。 本研究採量化之研究方式,透過問卷發放收集資料並以結構方程模式(SEM)驗證研究假說關係。結果發現:旅遊攝影者的認知程度對於涉入程度具有正向的影響;涉入程度與心流體驗亦有顯著影響;而此三者影響其意象輸出的呈現相當明顯。依據上述研究,期望提供旅遊攝影者各種意象輸出作

品的附加價值,還可藉由影像的呈現提升各地的觀光特色產業及永續經營。

我的山間初夏:國家公園之父約翰.繆爾的啟蒙手記(收錄《故道》、《心向群山》作者羅伯特.麥克法倫專文長篇導讀)

為了解決登山 人像 攝影 的問題,作者JohnMuir 這樣論述:

|詹偉雄 策畫・選書.導讀──臉譜出版2020年全新山岳文學書系meters 首波作品| ——《故道》、《心向群山》作者羅伯特.麥克法倫(Robert Macfarlane)長篇專文導讀—— 「我慶幸自己不夠偉大,繁忙的世間並不會想念我。」 與《湖濱散記》、《沙郡年紀》齊名 國家公園之父、環保運動先驅約翰.繆爾的初心所在 喚起世界對自然、環境保育關注的百年重要經典 約翰.繆爾,美國當代最重要的一位自然哲學家與文學家,同時也是發明家、生物學家、地質學家、探險家,從十九世紀末即開始推展近代環境、自然保育運動,他的日記、文章與演說,在國際間掀起環境保育意識,進而催生多座國家公園及自然保護

區,被譽為「國家公園之父」和「現代環保運動之父」。而他一生共發表三百多篇文章及出版十多本重要著作,記述他的自然哲學與環保理念,在自然文學上的創新與建樹,與愛默生、梭羅等人齊名,深刻影響了後世。 而謬爾對於自然保育意識的萌芽,就要從本書記錄下的這個夏天談起。 1869年,繆爾受邀跟隨著牧羊人與羊群於內華達山區巡遊,度過一整個夏天。在那裡,他進行著對植物、動物、岩石的研究,同時深受山林美景與生態感動,期間撰述多篇散文隨筆,深刻直接地記錄下於山間的所見所聞,及其內心受到的啟發。 「我初次看見內華達高山,第一眼俯看優勝美地、傾聽優勝美地溪的死亡之歌,以及目睹這條溪飛越龐大的絕壁,每一項都足以成為

一生中最珍貴的財富。這是最值得紀念的一日,甚至可以因此狂喜而死。」 「在山間氣息中沉睡就像死亡,醒來時人生又煥然一新!寧靜的破曉時分是黃色與紫色,隨後金色太陽光芒湧現,為萬物染上光芒。」 「這裡沒有痛苦,沒有沉悶空虛的時間,沒有對於過去的恐懼,也沒有對於未來的驚慌。群山得神的庇佑,充滿神之美,沒有空間留給微不足道的個人希望或經歷。飲用如香檳的水是純粹之喜,呼吸充滿生命力的空氣也是;四肢的動作都是享受,全身在接觸到美的時候也能感受得到,就像對於營火或陽光的感受不光是靠著眼睛,還能透過皮膚接收輻射熱,產生無以名狀的強烈喜悅。身體似乎變得和諧單純,和晶體一樣完整。」 「在巍峨山脈的書頁中,會讀

到熱與冷、平靜與風暴、狂暴的火山與磨蝕大地的冰川等千萬種風情。於是我們見識到,大自然的毀滅其實是在創造,於不同的美之間轉換。」 這個夏天的經歷對他產生決定性的影響,使他貢獻一生於自然保育,促成美國政府頒布森林保育政策,更使美國成立全世界第一座國家公園「優勝美地國家公園」。本書中,他直率誠實地記下這段日子在山間的所見所聞,以及大自然帶給他的感悟、讚嘆與洞見,在他優美的筆調如實記述之下,大自然不加矯飾的美躍然紙上,即使著作完成至今已逾百年,我們仍然能跟著文章回到那片尚未受到人為開發的山林之中,以澄淨的心靈之眼,體會自然的純粹之美及其無可取代的價值。 【各界讚譽】 王迦嵐 健行筆記總監 李偉文

作家、環保志工 阿泰與呆呆 【TaiTai LIVE WILD】 徐銘謙 台灣千里步道協會副執行長 張惠菁 作家 詹宏志 作家、PCHome網路家庭董事長 劉克襄 作家、自然生態觀察者 ──推薦 山林開放的時代,渴望環境倫理的經典!這本書讓你眼睛不只看著山頂,跟隨繆爾行過夏日山間的腳步,丈量你的心靈與大自然的距離遠近。如果能真正接受冰、雪、雨、雲、河川、地震的隨遇安住,也就能理解,人的需求無非就是一個硬麵包而已。繆爾不只書寫山岳,還是促成國家公園保育的行動者,他啟發後人:自然的大美不是一棵樹或一座山,而是息息相關的生態系構成的多樣與整體,而個人對於保護這種大美具有無可推卸的責任。 ——徐銘

謙,台灣千里步道協會副執行長 繆爾的散文出奇地親密。他的著作有日月星辰的照亮,山區充滿礦物質的冷冽空氣,以及針葉林的樹脂味也躍然紙上。沒有其他自然作家像繆爾這樣,對於大自然時時感到驚奇,也沒有人像繆爾,急於將那份驚奇傳達出來。繆爾經歷的是「無窮無盡的美麗風暴」,而讀者就和他一起經歷這風暴中。 ——羅伯特.麥克法倫(Robert Macfarlane),《故道》、《心向群山》作者 啟發了現代環保主義的關鍵人物,他對自然的熱情和發自內心的熱愛令人印象深刻。所幸,繆爾的散文能喚起那些美好回憶,荒野再次在其中綻放。 ——《衛報》(Guardian) 繆爾是一位地質學家、探險家、哲學家、藝術家、作

家和編輯,對於他的每一項崇高事業,他都以投注以深刻的洞察力和盡職盡責的精神,這使他成為了大師。 ——《紐約時報》(New York Times) 繆爾著作中的豐饒,比我所知的其他荒野作家更深扎於這片土地之中。 ——《洛杉磯時報》(Los Angeles Times) 一位偉大的山之人……約翰·繆爾仍然是美國文化生活中如高塔般的存在,也被國際公認為是現代保育的奠基人之一。 ——馬克·科克(Mark Cocker),作家 隨著越來越多的人發現我們對世界做了什麼而感到震驚時,繆爾的崇敬和奉獻精神將迫切重要,可能將使我們的懊悔轉變成為未來而戰的動力。 ——愛德華·霍格蘭(Edward Hoagl

and),美國自然、旅行作家 ──詹偉雄 策畫・選書.導讀──臉譜出版山岳文學書系 meters 現代人,也是登山的人;或者說——終究會去登山的人。 現代文明創造了城市,但也發掘了一條條的山徑,遠離城市而去。 現代人孤獨而行,直上雲際,在那孤高的山巔,他得以俯仰今昔,穿透人生迷惘。漫長的山徑,創造身體與心靈的無盡對話;危險的海拔,試探著攀行者的身手與決斷;所有的冒險,顛顛簸簸,讓天地與個人成為完滿、整全、雄渾的一體。 「要追逐天使,還是逃離惡魔?登山去吧!」山岳是最立體與抒情的自然,人們置身其中,遠離塵囂,模鑄自我,山上的遭遇一次次更新人生的視野,城市得以收斂爆發之氣,生活則有創造

之心。十九世紀以來,現代人因登山而能敬天愛人,因登山而有博雅情懷,因登山而對未知永恆好奇。 離開地面,是永恆的現代性,理當有文學來捕捉人類心靈最躍動的一面。 山岳文學的旨趣,可概分為由淺到深的三層:最基本,對歷程作一完整的報告與紀錄;進一步,能對登山者的內在動機與情感,給予有特色的描繪;最好的境界,則是能在山岳的壯美中沈澱思緒,指出那些深刻影響我們的事事物物——地理、歷史、星辰、神話與冰、雪、風、雲⋯⋯。 登山文學帶給讀者的最大滿足,是智識、感官與精神的,興奮著去知道與明白事物,渴望企及那極限與極限後的未知世界。 這個書系陸續出版的書,每一本,都期望能帶你離開地面! ▍詹偉雄──策畫

.選書.導讀 台大圖書館學系、台大新聞研究所畢業。曾擔任過財經記者、廣告公司創意總監、文創產業創業者,參與博客來網路書店與《數位時代》、《Shopping Design》、《Soul》、《Gigs》、《短篇小說》等多本雜誌之創辦,著有《美學的經濟》、《球手之美學》、《風格的技術》等書。退休後領略山岳與荒野之美,生活重心投注於山林走踏與感官意識史研究。2019年協助青年登山家張元植與呂忠翰攻頂世界第二高峰發起「K2 Project 8000 攀登計畫」,目前專職於文化與社會變遷研究、旅行、寫作。

人格特質、攝影需求滿足感、攝影能力 對旅行攝影涉入之影響研究

為了解決登山 人像 攝影 的問題,作者戴玉珊 這樣論述:

本研究探討旅行者人格特質、攝影需求滿足感與攝影能力與對旅行的攝影涉入程度之影響,對於參與旅行的人,其對於旅行攝影之涉入程度,是否受到其人格特質的影響;另本身在攝影方面需求的滿足,是否影響其旅行攝影之涉入程度;以及其本身的攝影能力,例如對於攝影的認知、情意、技能、資源運用等面向,是否影響其旅行攝影涉入之程度。本研究根據理論與相關文獻結合專家意見,設計結構式自填式問卷,於北部風景區內便利抽樣年滿18歲以上民眾。共發放471份,回收457份,剔除漏填不完整無效問卷36份,有效問卷共計421份。並採用SPSS 20.0統計分析軟體,進行敘述性統計、相關假設檢定、迴歸假設檢定。研究樣本以女性居多,應答

者年齡層以36-45歲下佔多數,教育程度主要為專科或大學以上(含研究所),婚姻狀況以未婚者最多,職業多為服務業,平均月所得集中於20,001~40,000元。本研究結果發現旅行者對於旅行攝影涉入,具有相當程度之投入,另人格特質與旅行攝影涉入存有顯著相關性,而「嚴謹性」、「開放性」、「親和性」、「神經性」對與旅行攝影涉入存在負向預測力,而攝影需求滿足感與旅行攝影涉入存有顯著正向相關性,而「放鬆需求滿足感」、「心理需求滿足感」、「美感需求滿足感」三個子構面均對旅行攝影涉入存有正向預測力。此外攝影能力與旅行攝影涉入存有顯著正向相關性,而「攝影資源運用能力」、「攝影情意能力」、「攝影認知能力」三個子構

面對於旅行攝影涉入存有正向預測力。本研究根據前述之研究結論,對於旅行推廣單位、旅行者以及後續學術研究等,提出相關之建議。

登山 人像 攝影的網路口碑排行榜

-

#1.請問可以推薦爬山使用的鏡頭嗎? - Mobile01

... 而我未來的方向針對爬高山、拍動植物跟人像以及高山風景, ... 除了預算問題之外體力是不是也該考慮考慮還有攝影在您的登山活動中,所佔的時間 ... 於 www.mobile01.com -

#2.12 個實用手機拍照技巧,教你用i Phone 拍出完美人像!

你愛用iPhone 拍照嗎?在手機攝影日漸發達的今天,利用智慧型手機拍照已經成了稀鬆平常的事。今天我們將使用iPhone 實際拍攝示範,與大家分享用iPhone 拍攝人像的10 個 ... 於 blog.pinkoi.com -

#4.Zenfone 攝影密技全公開 - ASUS

結合了多位專家分享使用Zenfone 拍照的心得,用最簡單易懂的方式,為大家開啟不同的攝影視角。 於 www.asus.com -

#5.Pose大全|30個網美拍照姿勢、拍照技巧總整理 - 好好玩台灣

不管是拍照或後製,根據不同情境也有不同風格可以選擇,不只手機攝影人像適合,拍景、拍小物、拍美食或拍店內擺設也都萬用,簡單抓到手機拍照技巧、攝影技巧超厲害! 於 www.welcometw.com -

#6.好遊趣 2017/3月號 NO.52 宜蘭: 打卡新樂點 我愛宜蘭

大約四十幾分的車程帶我們來到十三股公車站前,一同下車的登山大媽大叔們不忘熱心 ... 不僅如此,如果希望拍攝出來的人像能夠更加顯眼,可藉由穿著亮色系衣裝、配件來增加 ... 於 books.google.com.tw -

#7.【健行筆記之友】新生代!山野型男攝影師-Kris

然而在高山上,少了雜念能感覺與天上的母親更靠近,加上都市生活的厭世感及戶外風景人像拍攝興趣,甚至是與好友的紮營樂趣等都成了持續登山或當個野 ... 於 hiking.biji.co -

#8.捕捉溫暖人心的山岳影像,與夥伴走入大自然的呼喚ft. 健健

打開攝影師健健(本名張峻健)的IG,不流於俗套,反而多了點溫度,擅長拍攝山岳、人像,用心觀察周遭當下正在發生的人事物,捕捉最自然的表情與互動, ... 於 www.outsiders.com.tw -

#9.戶外攝影實戰祕笈:帶你從海底拍到山頂:裝備器材 - 博客來

一位熱愛登山與戶外活動的攝影愛好者,享受在登山與潛水過程中與同伴們同甘苦共患難的那分情誼,共同見證每一次進出山林與海底帶來的震撼教育與增長見識,這是戶外活動 ... 於 www.books.com.tw -

#10.户外人像摄影 - 知乎专栏

只是如今,梦该醒了。当日初见,他不带感情地问:「你是谁?」咽下从心底溢出的苦涩,我恭敬地答道:「回上神,我是您在下界历劫时曾收的徒弟,如今飞升成 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#11.Eason登山家关注了223人 - 图虫

中国国家地理影像摄影师、8KRAW签约摄影师、星球研究所特邀摄影师、视觉中国签约摄影师 ... 第9期-人像摄影课招生中,报班vx:fantuan224,全网同名. 於 tuchong.com -

#12.BeClass 線上報名系統- 熱門活動排行榜- 攝影

攝影 線上活動熱門排行:近30天最活耀的活動,近30天最熱門的活動,旅遊/玩樂,體驗活動,文化/藝文,美食/食品,攝影,投資理財,課程/講座,競賽,路跑,登山/健行,自行車, ... 於 www.beclass.com -

#13.[旅遊寫真]登山攝影外景旅拍個人藝術照/Ting | 新視野影像工作室

新視野影像工作室- 網路ptt推薦超高cp值攝影工作室/婚禮攝影錄影/海外婚禮/婚紗攝影側錄/愛情微電影/求婚MV/商業攝影/全省服務. 於 ptygirl.com -

#14.足跡Andyphotography: 攝影、旅行

人像攝影 · SUP龜山島 · 戶外活動 · 活動紀錄 · 企業形象 · opinel. 商品攝影 ... All; Hiking健行; Photography攝影; Travel旅行; WildCamping野營; 登山小物 ... 於 hao2photo.com -

#15.來去山無痕,有影!攝影比賽| Garmin 台灣

台灣368創辦人陳彥宇,因為熱愛這片土地,因為攝影而接觸戶外,因為想跟大家分享山林的美好而開始帶人爬山,因為看到商業登山環境的不足而決心投入, ... 於 www.garmin.com.tw -

#16.#佛系北攝Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

... 雪山主峰#雪山東峰#雪山圈谷#山スタグラム#台灣百岳#單攻#mountains #登山記me ... 人像摄影#love #佛系北攝#富士#港式#fujifilm #fuji #港風#隧道#地下道#戀人. 於 www.picuki.com -

#17.登山客樹林中合照留念!她「腰部卻多一隻手」 攝影師揭關鍵

近期就有民眾與一眾朋友登山拍照留念,後續查看卻發現照片中出現「多一隻手」的景象,忍不住把照片放上網求助「徵高手解釋」,而攝影師看完照片後,也 ... 於 www.nownews.com -

#18.鐵漢柔情 劉泰雄 - 攝影家手札

... 的體能狀態(每回登山均攜帶30公斤的攝影器材),讓劉老師短短十年之中,從一個只愛登山的攝影新人, ... 台北市攝影學會:人像與自由題材評審、影藝講座主持人。 於 old.photosharp.com.tw -

#19.攝影補光手電筒的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo

信捷【A06國套】黃光CREE XM-L2 強光手電筒伸縮變焦調光登山露營攝影補光燈Q5 T6 L2 ... 手電筒RGB彩色變焦人像拍照補光燈四色紅綠藍白光手電筒強光遠射攝影補光. 於 biggo.com.tw -

#20.中興大學人像外拍@ 愛登山‧愛攝影:: 隨意窩Xuite日誌

這是第二次的外拍課, 一樣是人像為主, 不過換了地點、換了麻豆小姐~. 這次的場景轉移到了中興大學,. 住在台中四年多, 到過這裡二次,. 於 blog.xuite.net -

#21.【遠足x攝影】山岳攝影入門技巧(1) - 拍攝主題和相機基本設定

這個可說是辛苦爬山後換來最好的禮物了!雲海不是常常有的,大多數在雨後早上日出或黃昏時分產生,而且你要在比雲海還高的地方才 ... 於 www.fotobeginner.com -

#22.擅長用光影說故事的攝影師潘誠 - bagrun 機能背包

潘誠是位作品獨樹一幟的接案攝影師,喜歡透過攝影來展現光影變化的美感,擅長人像攝影的他,平日也十分熱愛上山下海,享受回歸自然的美好;這樣的他, ... 於 bagrun.net -

#23.拍出好看山景照片,3個簡單的登山拍照技巧 - 旅行攝影

簡單拍出好看山景照片,這裡分享3個登山拍照技巧,善用簡單的三分法、引導線、前景構圖,以及觀察光線方向來捕捉山岳壯麗瞬間,讓攝影新手也能輕鬆 ... 於 youfuntaiwan.com -

#24.登山x 攝影讓霎那成永恆- U-OUTDOOR 山野

很多欣賞登山攝影作品的觀眾,每每震懾於畫面的巨木、杜鵑花海、枯木、高山湖柏等等的稀世美景,卻不知其中可能必備許多專業器材,例如:當使用傳統的 ... 於 mountain.u-outdoor.com -

#25.【登山魂-山岳攝影講座】百岳體檢-轉職山域嚮導 - 104高年級

現任:Taiwan 3000M 擔任創辦人兼執行長┃專長:國內外高山領隊嚮導、登山諮詢顧問、中華民國外語領隊,外語導遊、高山攝影,商品攝影,人像攝影等。 於 senior.104.com.tw -

#26.愛登山的運動美女- 攝影 - 資訊定製

人像攝影 :瑰姿豔逸,瀲瀲弄月,羅袖初單,早熟 · 鏡頭下,外國沙灘上的動人畫面,隨處可見身材完美的比基尼美女 · 圖蟲風光攝影:秋景. 於 www.zixundingzhi.com -

#27.美都旅行社| 國內外登山健行專家,共享歡樂旅遊時光

JOE. 專長:登山健行、攝影(風景/人像) ... 於 www.happy-times.com.tw -

#28.分類: 人像攝影 - 魚兒x 牽手明太子的「視」界旅行

人像攝影 Yvonne Yen 2011-06-18 49. 無名最近舉辦了一場名為「摩登媽咪俏寶寶時尚造型賽」。 這張是我們參賽的照片,請大家支持我跟明太子哦,感謝^^ … 於 yvonneyen.com.tw -

#29.登山拍到魔神仔?婦人驚現「第3隻手」 達人曝背後玄機

不過,仔細查看該張照片後卻發現,站在最右邊的粉衣婦人,右腳邊疑似出現了「第3隻手」,令原PO忍不住直問:「大家來找碴,徵攝影高手解釋。」. 於 tw.stock.yahoo.com -

#30.【象山拍台北101】台北好玩攝影的跨年煙火熱門景點,捷運 ...

【象山拍台北101】台北攝影的跨年煙火熱門景點,捷運象山站象山登山步道拍101美景 象山 ... 情侶寫真|孕婦寫真|工商記錄攝影|婚攝|婚紗寫真|自助婚紗|人像寫真| 於 shinphotos.com -

#31.把拍攝昆蟲當度假P.174 - 今周刊

過去江育誠拍人像、拍風景,有攝影協會的老師做指導,拍攝技術跟專業已難分高下。而原本喜好登山的江育誠,幾年前偶然間拍到昆蟲,發現昆蟲細膩之美,從此 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#32.攝影傘- 優惠推薦- 2023年7月| 蝦皮購物台灣

戶外防曬釣魚帽遮陽帽釣魚傘雨傘夾攝影背包固定架登山釣魚雨傘戶外登山撐傘夾旅遊背包夾撐傘器雙手 ... 反射傘型柔光箱反射傘101cm 內白外黑外拍攝影棚拍人像一組二隻. 於 shopee.tw -

#33.登山家偽造照片,失國家榮譽兼被禁登珠峰 - DCFever

登山 家偽造照片,失國家榮譽兼被禁登珠峰 · 影像口味個人化,利用A.I. 訂制相片風格 · 頭頂一支燈?非典型人像攝影教學 · 移軸鏡已死?Leica 新韌體增透視 ... 於 www.dcfever.com -

#34.伴我登山户外行NAGA摄影内胆包P20评测

NAGA内胆包分为两个型号,小号P10适用于单反相机一机两镜,可容纳一部单反相机机身、一个套机镜头、一个人像定焦镜头(最大可85mm镜头)及部分摄影 ... 於 qicai.fengniao.com -

#35.A.C|露營|登山|攝影 (@__alexchu__) ... - Instagram

人像 、活動紀錄、自由接案 旅拍項目/ 靜態|動態◽️登山、百岳紀錄◽️人像拍攝◽️藝術攝影 攝影棚出租800坪◽️室內景| 室外景. Feat. @topfivestudio 於 www.instagram.com -

#36.旅行攝影:夜景、餐廳、微光人像拍法,讓單眼相機完整發揮

旅遊就是走遍沒去過的地方,離開自己所熟悉的環境,回憶則是發生過的事情印在腦海中,旅遊中的照片就是以上兩者的結合,所以在網路上不管是網美照, ... 於 blog.tripbaa.com -

#37.About - 攝室°Celsius Studio

攝室°Celsius Studio主理兼攝影師. 10餘年攝影資歷. 擅於登山紀實攝影、登山人像攝影、戶外商品攝影、活動紀實、Lightroom調色教學、登山攝影教學. 於 celsiusstudio.co -

#38.Leyiyi 8 x 5 英尺(約2.1 x 1.5 公尺)攝影背景、健行、自拍、背景

Amazon.com: Leyiyi 8 x 5 英尺(約2.1 x 1.5 公尺)攝影背景、健行、自拍、背景、彩虹、雨季、夏季、登山、戶外、派對裝飾、壁紙學校、假期、旅遊、攝影、攝影、攝影、 ... 於 www.amazon.com -

#39.登山服图片_小红书

我们走遍了青岛各种美丽的街道,游览了滨海风光🏖️,徒步登山,享受了当地特色 ... 人像摄影#摄影灵感#审美提升#艺术审美#摄影分享#肖像#杂志大片#上海摄影师#时尚 ... 於 www.xiaohongshu.com -

#40.山岳攝影| 入門指南 - Adobe

海拔越高,行程就需要越長的時間。健行部落格是有用的資訊來源。「你會獲得作者的第一手經驗,例如應該在登山路徑的何處左轉 ... 於 www.adobe.com -

#41.南風-岳讀 - 登山補給站

年輕時錯過成為影像工作者的機會後,將攝影計畫與熱情移轉至出生地大城鄉台西村,以村落生活進行常年的紀錄。利用返家生活的自在與隨機相聚時進行拍攝,傳達村落居民清貧 ... 於 store.keepon.com.tw -

#42.【【登山拾影6】摄影图片】人像摄影_太平洋电脑网摄影部落

【【登山拾影6】】 第2 幅 ... 50-1.2 S,邂逅春天的风与动人的美 · 畅谈尼康全幅微单Z 7II:我心中的人像拍摄利器 · 使用尼康Z 5的景深合成功能:玩转模型摄影! 於 dp.pconline.com.cn -

#43.SONY RX100VI 輕量化的戶外攝影隨身機 - KNOX LIVE WILD

人像 /寵物攝影. RX100VI取消了f1.8大光圈,所以近拍距離的景深表現跟前代會有點差異,不過實際上拍攝仍有不錯的表現。想要拍人、拍小孩或是拍寵物的 ... 於 knoxyang.blogspot.com -

#44.自媒體的攝影敘事策略對登山運動意願影響之研究 - 博碩士論文網

... 攝影主題(二分法、三分法、對角線)」與「3種攝影構圖(風景、人像、商業)」定義 ... 研究結果發現,當人們發佈在Instagram的登山照片具有Fitspiration意涵時, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#45.【南投】。合歡山高山杜鵑花攝影! 白色粉色杜鵑花爭艷Hehuan ...

合歡山登山步道 高山杜鵑. 每到這個季節合歡山上滿滿的車潮除了登山客之外,有一部份的人是衝著高山杜鵑而來的,這裡的杜鵑花有白色粉色,還有整面山 ... 於 becky-photo.com -

#46.「人像攝影小技巧」如何擺出自然的拍照姿勢, 讓照片富有故事 ...

▴2-2,階梯是我常取景的地方,不僅能讓整張照片更有延伸性,腳放置於階梯會顯得較修長。 百岳石門山登山步道雲海01.webp. ▴2-3,上圖僅是在一塊突起的 ... 於 www.dribs-drabs.com -

#47.極地攝影師Eric Wong 分享攀爬雪山經驗與拍攝心得

Eric Wong 是一位熱愛高山運動的90 後攝影師,擁有專業登山和攀冰資歷, ... 我最常用的是 24-70mm鏡頭,因為無論拍攝風景照還是人像都不錯,可說是 ... 於 photoblog.hk -

#48.11款摄影大神户外登山LR预设风光景色人像Lightroom调色手机 ...

这套预设由阿尔卑斯登山摄影大神TACOS打造,适合在桌面和移动版Lightroom使用,只需单击几下,即可在照片中添加引人入胜的绚丽色彩,鲜艳, ... 於 www.sosohuo.com -

#49.你肯定没见过的微距镜头下的小生命 - 解放日报

有几十年人像摄影经验的张登山老先生,近几年把镜头瞄准了小小的昆虫,他是此次展出作品最多的摄影爱好者,他向解放日报·上海观察记者阐述了自己独到 ... 於 www.shobserver.com -

#50.人物攝影(5) - 數位典藏與數位學習聯合目錄

符合人物攝影的藏品 ... 三人像. 主題與關鍵字:關鍵詞:三峽陳中洲救生醫院. ... 登山合照. 主題與關鍵字:關鍵詞:人物登山; 描述說明:作品內容說明:登山紀念. 於 catalog.digitalarchives.tw -

#51.用照片紀錄戶外生活: 專業攝影師的野遊日誌 - Canon SNAPSHOT

專為時尚雜誌和廣告拍攝人像作品,閒暇時間喜歡從事登山露營等戶外活動。 樂遊時尚Randonnée. 樂遊時尚是以「戶外風」為主題而打造 ... 於 snapshot.canon-asia.com -

#52.『新手攝影』 學攝影常見的十種錯誤迷思|看這篇一次搞懂 ...

剛開始學習攝影的你,一定聽過有人給你建議,拍風景就一定要買廣角鏡,拍人像就一定要定焦鏡,一定要買大光圈鏡頭,然後一定要買大三元等等。 於 lanshih.com -

#53.DSC_0228 | 紹麒-商業人像攝影師 - Flickr

櫻花 · 新竹 · 寫真 · 攝影 · 風景 · 登山 · 粉紅 · About · Jobs · Blog · Developers · Guidelines · Privacy · Terms · Help · Report abuse ... 於 www.flickr.com -

#54.【自助婚紗】婚攝小眼- 冠文&佩君自主婚紗@南投合歡山日出 ...

小眼攝影,婚紗攝影,自主婚紗,自助婚紗,婚紗,國內婚紗,日出,新秘瓜瓜,南投,合歡山,石門山,北峰,登山,百岳,高山婚紗,JillBridal,吉兒婚紗, 於 www.smalleyes.tw -

#55.人像構圖美學- 人氣推薦- 2023年7月| 露天市集

人像 構圖美學[二手書_良好]1523 TAAZE讀冊生活【達摩6本7折】人像構圖美學拍出耐看好照片的法則|侯俊耀|碁峯|29020596 【露天書寶二手書T1/攝影_KPL】人像構圖美學_ ... 於 www.ruten.com.tw -

#56.如何認識攝影同好| 攝影新手指南(五) - Kathy Creator

台灣最大的人像攝影臉書社團,超過8萬名社員在裡面,不管你是模特、造型、攝影,都很適合加入這個社團尋找攝影夥伴,或是分享作品增加曝光。 於 kathycreator.com -

#57.【攝影相談室】01:機身直出顏色怎麼調?變焦鏡 - 巷子裡的生活

【問題四】鏡頭群搭配問題:現役Sony A7III 搭配24-105 F4 和55 F1.8 ZA,若考慮登山拍風景照,略在乎重量,並且會拍攝人像,想問若是改為24-70 F4 ZA ... 於 immian.com -

#58.相機腳架如何挑選?10款相機腳架熱銷排行榜推薦與規格比較

不管是攝影老手或新手,相機腳架都是不可或缺的幫手,而市面上相機腳架商品多元 ... 三腳架:相機三腳架的特性為穩定度高,在使用上適合拍攝人像、低 ... 於 myfone.blog -

#59.苗栗火炎山大峽谷》不爬山拍照片攻略!(GPS點分享)

如果你也想拍一張像是美國大峽谷般的照片,苗栗火炎山是很棒的選擇,這裡不用爬山就能拍出火炎山攝影作品!這篇會在火炎山照片分享、交通資訊和GPS ... 於 2p4c.tw -

#60.[數位單眼]帶sony a7c 爬玉山!輕巧全片幅相機與 ... - 行走中

早聽過無數次攝影師朋友對SONY a7c 的稱讚,記得有次帶著a7c 到咖啡廳 ... 用這顆鏡頭拍人像也okk(Shot on Sony A7C,FE 35mm F1.8) sony a7c 玉山 ... 於 jamietravelwalking.com -

#61.入門登山攝影| α 數位單眼相機講座,α 數位單眼相機課程

入門登山攝影 · 課程目的讓山是山,讓我們是自己 · 參加資格已購買公司貨並對基本操作熟悉以及攝影技巧有概念者。 · 適用機型全系列Sony數位單眼相機 · 應備配件 · 其他事項若 ... 於 service.sony.com.tw -

#62.020 大水窟攝影筆記 - 巨木七里香

... 預報這種天候型態即將在週末結束,心裡認定可信,於是開始打理登山攝影裝備。 ... 就拍照來說,這一天的透度不太理想,我整個人像消了氣的皮球。 於 brucyo.pixnet.net -

#63.這樣拍就對了! 一學就會微單眼、單眼相機攝影技巧 - 誠品

一學就會微單眼、單眼相機攝影技巧: 怎樣才能拍出充滿空氣感和情感的照片? ... 《光之魔術師Ilko Allexandroff的人像攝影技巧》等暢銷攝影書的編輯,在業界備受好評。 於 www.eslite.com -

#64.登山拍照姿势怎么摆好看?登山拍摄技巧 - 买购网

阳光明媚的日子是进行登山摄影的好日子,充足的光线、愉悦的心情都是拍出好照片的 ... 你可以用F2.8或者F4的大光圈镜头来获得人像拍摄时需要的柔和自然光,而且它能够 ... 於 m.maigoo.com -

#65.摄影师登山调整三脚架拍摄元素素材下载 - 摄图网

图片水印作用仅用于图片素材防盗防刷,无其他含义。 您可能对免抠人像感兴趣,您可以点击拍摄 免抠元素 素材 徒步 摄影师登山调整三脚架拍摄 登山 运动 堪 ... 於 699pic.com -

#66.活跃职工文化生活登山中心工会举办摄影讲座 - 国家体育总局

6月12日下午,一场别开生面的摄影讲座在登山运动管理中心(以下简称登山 ... 白宇用数十张人像作品总结了几点经验:人物主体要清晰、背景虚化、注重 ... 於 www.sport.gov.cn -

#67.【天文攝影】深空天體攝影V.S. 簡易天體拍攝有何不同?

舉例就像是[人像攝影]的定義,至少你要有一個專業相機+大光圈人像鏡頭,還有專業的打光設備...等等加上專業的技術,各位平常出遊生活照裡面有人的相片,我們不會稱他 ... 於 www.galuxe.com.tw -

#68.百岳專案| Behance 上的照片、視訊、標誌、插圖和品牌

熱門. 所有創作領域; UI/UX; 互動設計; 動態圖像設計; 品牌宣傳; 工業設計; 平面設計; 建築; 插圖; 攝影; 時尚; 網頁設計; 藝術指導. 按字母排序. 於 www.behance.net -

#69.旅行攝影:夜景、餐廳、微光人像拍照心法,讓單眼相機完整發揮

夜景、餐廳、微光人像攝影教學:帶著相機去旅行. 那這篇文章就是教導大家如何拍出好的旅遊照片,但不是一般的平淡無味照片,而是在微光的環境或夜拍的 ... 於 tripmoment.com -

#70.【攝影師監製】2023最新十大登山相機推薦排行榜 - mybest

而一台好的相機,可說是登山時不可或缺的紀錄配備。目前市面上不僅有OLYMPUS、Nikon、GoPro 等在運動相機領域深耕已久的品牌,近年致力於推出便於隨身攜帶口袋機 ... 於 tw.my-best.com -

#71.看山岳攝影師雪羊帶著Canon EOS RP在海拔6,476公尺的極限 ...

攝影 的初衷是說故事,遊走在登山家、攝影人與作家邊界之間的創作者。 ... 在山屋內以窗外透進的自然光拍攝的人像(EOS RP + RF 24-105mm f/4L IS ... 於 www.xinmedia.com -

#72.2002七星山不可思異彩霞 - Ironman Photography 鐵人攝影

要登七星山從小油坑登山口起登約一個多小時就可以攻頂,這對於我們這群不會登山的肉腳,卻又想到山上拍攝夕陽美景的攝影同好來說,是最佳的拍攝山岳。 於 ironman.idv.tw -

#73.登山拍照技巧#拍照#拍照技巧#拍照教學#拍照姿勢#拍照是個 ...

فيديو TikTok(تيك توك) من Be Yourself Station (@be.yourself.station): " 登山 拍照技巧#拍照#拍照技巧#拍照教學#拍照姿勢#拍照是個技術活# 摄影 # 摄影 ... 於 www.tiktok.com -

#74.影事影像工作室 - shop1688

新北新莊影事影像工作室提供您韓式專業形象照,人像,商業商品,食品攝影, 廣告拍攝, ... 至動態追焦(如體育賽事、重機等)、戶外運動攝影(如登山、溯溪)等上山下海需求。 於 shop1688.com.tw -

#75.Sony α7 IV 戶外系攝影師毛弟:這是我接觸攝影以來用過最滿意 ...

等多種領域題材,近年則以戶外攝影為主,包含登山及潛水拍攝;2020 年疫情 ... 毛弟對Sony α 系統的自動對焦技術相當有信心,根據他多年來的戶外人像 ... 於 digiphoto.techbang.com -

#76.楊雅淳最新計畫「台灣女子狀態攝影所」:捕捉近千次的一期一會

經歷十餘年的攝影工作與創作歷程,楊雅淳覺得是時候去執行這次的人像影像 ... 登三座山就完成百岳攀登計畫的拍攝對象,「她能一個人背登山器具在深山 ... 於 today.line.me -

#77.現代風景攝影師選擇攝影背包的9大條件 - Medium

通常這種可以調整背帶高度的設計,主要只會出現在登山用的包包,這對需要爬山拍攝的攝影師來講實在是非常加分! 右圖取自SHIMODA 官網 ... 於 medium.com -

#78.Canon EOS R5 超群解像攝影師雪羊的玉山與嘉明湖絕美紀行

雪羊Snow ram. 「將山裡的故事,帶回人間。」攝影的初衷是說故事,遊走在登山家、攝影人與作家 ... 於 tw.canon -

#79.楊雅淳最新計畫「台灣女子狀態攝影所」:捕捉近千次一期一會

經歷十餘年的攝影工作與創作歷程,楊雅淳覺得是時候去執行這次的人像影像計畫, ... 她提到一位再登三座山就完成百岳攀登計畫的拍攝對象,「她能一個人背登山器具在 ... 於 www.verse.com.tw -

#80.登山怎么拍人像相关视频 - 抖音

您在查找登山怎么拍人像吗?抖音短视频搜索帮你找到更多相关视频, ... 户外徒步爬山/拍照出片指南#户外徒步爬山#拍照技巧#手机摄影#感受大自然. 於 www.douyin.com -

#81.商業攝影|白底攝影|運動戶外用品|ZOOSHOOTS

商業攝影,在廣告中俱有舉足輕重的地位,在於廣告攝影本身的天然而濃厚的商業色彩,能直接表現出商品形象與美觀, ... 商品攝影- 運動用品 ... 商品攝影- 登山杖. 於 www.zooshoots.com -

#82.登山人物高清摄影图,女性女人,人物百态,摄影素材,汇图 ... - 汇图网

人物百态图片库提供登山人物高清摄影图图片素材下载,登山人物高清摄影图,登山登山装备攀登登山杖远足徒步旅游旅行户外冒险,编号20181225105325912080,汇图网_摄影设计 ... 於 www.huitu.com -

#83.黃金右上角百岳攝影師不藏私公開5招搞定手機拍照

拍人物:啟用人像模式,人物清楚但背景朦朧,適合用在以人物為主體、人物比例佔畫面大部分時使用,可以拍出比較柔和的人像質感。 拍夜景:夜景模式可以看 ... 於 health.udn.com -

#84.主題攝影Archives | 翰斯輕旅攝

... 包含了民俗攝影、風景攝影、高山攝影、婚禮攝影、生態攝影、人像攝影、每日一 ... 《馬蹄山群健行Mardi Himal Trek》是一條CP值絕佳的尼泊爾登山新手入門路線, ... 於 hans543.com -

#85.九號公路上的貓登山旅遊攝影(哈米貓) - Facebook

熱愛登山、旅遊、攝影與戶外休閒活動。 是攝影師、攝影旅遊規劃師、攝影網站主編、旅遊攝影講師、攝影比賽評審,也是自助旅遊愛好者 ... Hi 哥人像攝影會和其他129 人. 於 www.facebook.com -

#86.你的第一堂登山攝影課 - 宇宙教育

擅於登山紀實攝影、登山人像攝影、戶外商品攝影、活動紀實攝影 2020-2021 攝室°Celsius Studio|登山隨隊攝影師、Lightroom影像編修軟體教學講師 於 teach.design-uv.com -

#87.世界攝影旅遊-尼泊爾高山人文風景攝影9日 - 明星雲

以下的登山步道健行拍攝雄偉的山景。 全世界14個知名高山有9座在尼泊爾 ... 使尼泊爾成了最佳山景攝影及登山旅遊的國家, ... Sony數位創作教室人像攝影、人文講座講師 於 www.staraca.com -

#88.OUTDOOR × 台灣百岳;Nikon Nikon Z6 全幅無反相機

從大三那一年登上了全台灣最高峰-玉山主峰,就開始對登山開始產生興趣,在大學光 ... 而身為攝影師,愛好自然山景的筆者,更不會只有帶手機上山拍,是一定要把相機帶 ... 於 www.coolpix.com.tw -

#89.女登山客攀奇萊南華路線左腳骨折空勤出動救援| 社會| 中央社CNA

一行3人登山隊伍攀登3天2夜奇萊南華路線,昨天回程途中,施姓女隊員不慎左腳骨折無法行走,花蓮縣消防局獲報後,集結地面隊伍上山,空勤今天出動 ... 於 www.cna.com.tw -

#90.原來台灣這麼美!Outdoor 攝影達人James 教你拍下心馳神往的 ...

這兩年下來山友滿街跑,任何一個聚會場合開啟山林景致或登山經驗都會吸引很多山友 ... 化學變化,而拍戶外人像的時候,可以善用戶外複雜的背景元素,讓畫面變得層次。 於 tw-alphauniverse.sony-asia.com