環保署手機回收的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾雅玲寫的 環保創藝 化廢為寶(中英對照) 和的 挑戰晶片:全球電子業的勞動權與環境正義都 可以從中找到所需的評價。

另外網站回收廢手機,抽獎拿優惠! - TCnews慈善新聞網也說明:環保署 為促進資源循環,鼓勵民眾回收廢手機,自108年起訂定每年10月為手機回收月,108年回收2.3萬支,109年回收3.7萬支手機,民眾反映熱烈。

這兩本書分別來自慈濟傳播人文志業基金會 和群學所出版 。

國立臺北科技大學 環境工程與管理研究所 張添晉所指導 陳薏慈的 鎳資源物質流布分析與高值化循環利用之研究 (2021),提出環保署手機回收關鍵因素是什麼,來自於鎳、物質流布分析、高值化、循環利用。

而第二篇論文國立高雄科技大學 工業工程與管理系 王嘉男所指導 周佳蓉的 運用TRIZ方法改善公司資產之報廢管理 (2021),提出因為有 TRIZ方法、循環經濟、資產報廢的重點而找出了 環保署手機回收的解答。

最後網站環保署舉辦舊手機回收抽新機 - 漢聲廣播電台則補充:今年將延續舉辦回收抽新機活動,這次回收舊手機將有機會獲得iPhone、Samsung Galaxy、ASUS ZenFone等新型手機。 環保署廢棄物管理處科長邱俊雄 ...

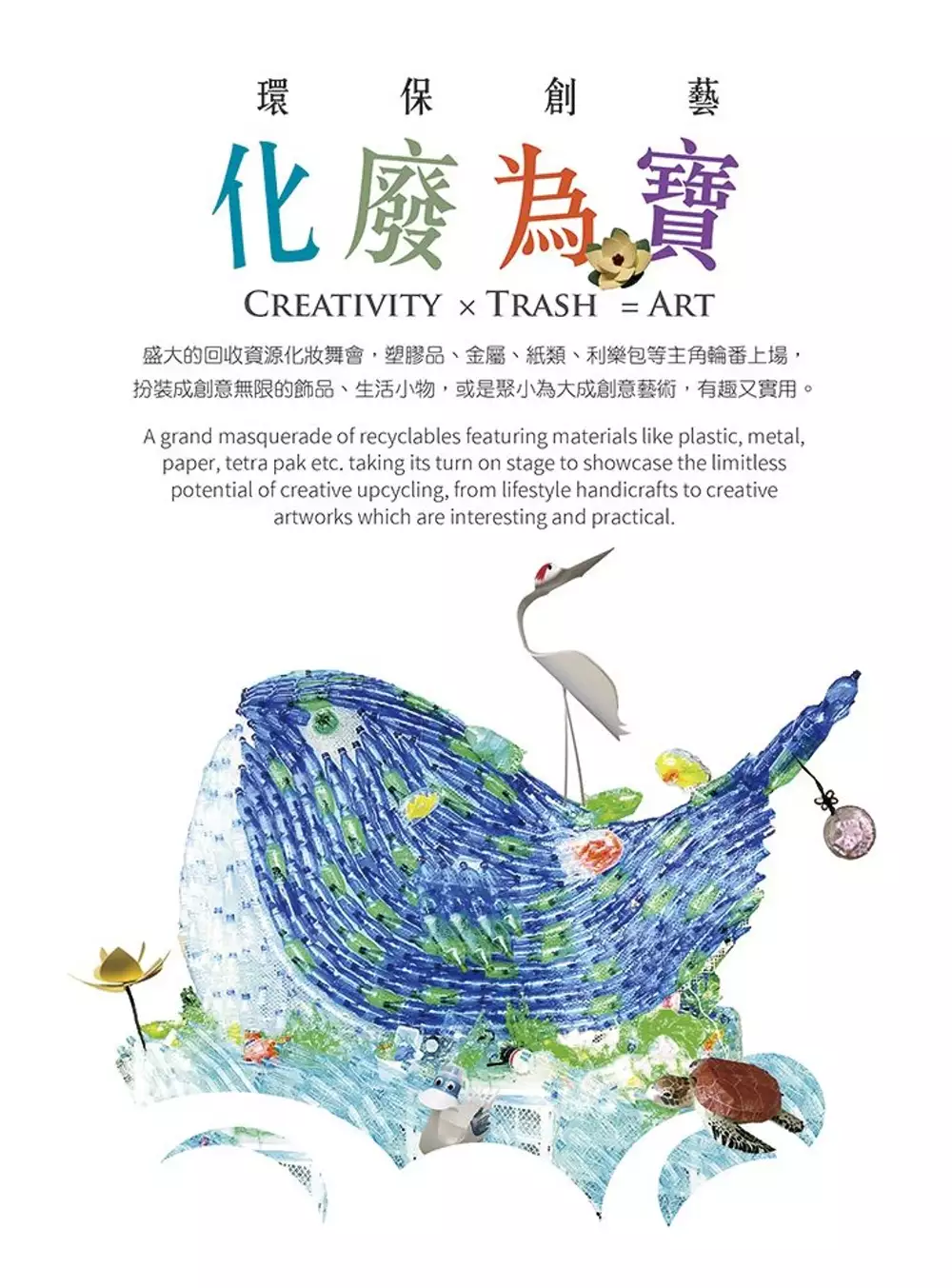

環保創藝 化廢為寶(中英對照)

為了解決環保署手機回收 的問題,作者曾雅玲 這樣論述:

盛大的回收資源化妝舞會,塑膠品、金屬、紙類、利樂包等主角輪番上場, 扮裝成創意無限的飾品、生活小物,或是聚小為大成創意藝術,有趣又實用。 A grand masquerade of recyclables featuring materials like plastic, metal, paper, tetra pak etc. taking its turn on stage to showcase the limitless potential of creative upcycling, from lifestyle handicrafts to creati

ve artworks which are interesting and practical. 慈濟志工愛地球、惜資源的心,透過規畫與設計,以高度藝術的方式呈現,理性與感性兼具,展現了用心與專業。 Our Tzu Chi volunteers’ love for planet are evident from the planning and conceptualization of their artworks which is presented in a highly artistic manner whereby their attentiveness and

professionalism are reflected, while striking a good balance between emotionality and rationality. ——國立臺灣師範大學環境教育研究所教授 葉欣誠 Professor Shin-Cheng Yeh, Research Professor @Graduate Institute of Environment, National Taiwan Normal University 慈濟志工將他人眼中的廢棄物,透過巧思升級再造成令人驚豔的作品,賦予廢棄物新的價值,

是令人激賞的創意呈現。 Tzu-Chi volunteers contribute their own creativity and turned the worthless trash into upcycled artworks. It’s inspiring to see the transformation! ——小智研發共同創辦人暨執行長 黃謙智 Mr. Arthur Huang, Co-founder & CEO of Miniwiz 翻開這本書,我們不免讚歎,慈濟環保志工化廢為寶的藝術與巧思,以及珍惜地球資源如寶藏的心意。

As we flip through this book, it is hard not to commend on both the creativity of Tzu Chi’s environmental protection volunteers and their cherishing thoughts on our planet’s resources as we get a glimpse of how they turn trash into precious artwork. ——慈濟慈善志業執行長 顏博文 Mr. Po-Wen Yen, CE

O of Taiwan Buddhist Tzu Chi Foundation

環保署手機回收進入發燒排行的影片

香港今日社論2020年06月22日(100蚊獅子頭)

https://youtu.be/o_8JUmAHpC4

請各網友支持, 課金巴打台

(過數後請標明所支持的節目或主持, 把入數收據WhatApps 至 : 94515353 )

- 恒生 348 351289 882

- 中銀 012 885 1 086914 9

( 戶口名: Leung Wai in Tammy)

- 轉數快FPS 3204757

- PayMe 94515353

- Paypal : [email protected]

巴打台購物網址

https://badatoy.com/shop/

巴打台Facebook

https://www.facebook.com/badatoyhk/

巴打台Youtube Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCmc27Xd9EBFnc2QsayzA12g

-------------------------------------

明報社評

內地城鎮化去年首次超過60%,原來提及2035年達到75%的下一個目標不再強調,最新宣布的政策,是先把現存中小城市公共資源不足的短板補足。城鎮化是工業化的產物,隨着今後生產模式的轉變,超大城市是否可持續發展成為疑問,北京和上海已經連續幾年出現人口減少,只要中央對中小城市提供醫療、教育等服務的撥款政策有所改變,逆城市化的趨勢,將會更加明顯。

內地過去很長一段時間是限制城市人口增長的,原因是農產品不足以養活城市人口,饑荒嚴重的時候,甚至要將大量的城市人口送到農村,隨着糧食價格提升和農業科技發達,農產品供應早已經不成問題,工業急速發展還吸引大量人口從農村到城市打工,目前人口超過千萬的城市已經有16個,北京、上海和重慶的人口更超過2000萬。

東方正論

港府向來是語言的巨人,行動的侏儒,單是環保口號空喊多年而毫無成績,已可見一斑。分區回收玻璃樽計劃正是回收亂象的冰山一角,環保署不監不管,以致跨區搶收的違規行為不絕如縷。一節見則百節知,連回收玻璃樽也搞得一塌糊塗,人們還能指望港府搞好環保嗎?

政府目前批出三份玻璃管理合約,按港島離島、九龍及新界三區劃分,並由兩個承辦商負責,以免造成壟斷。惟制度再好也需監管配合,在環保署睜一眼閉一眼下,回收玻璃樽亂象叢生,原承辦港島及離島玻璃樽回收的承辦商,近期頻頻越界跨區到九龍搶生意,除了推出流動應用程式,宣傳在九龍區多個油站設玻璃樽回收站,又以私營回收服務合約為九龍區部分酒店回收玻璃樽。

蘋果頭條

全國人大常委上周六初審港版國安法後,罕有地昨日公佈本月28至30日再於北京召開人大常委會議,預期北京極大機會於該次會議通過惡法,但中央仍拒公開相關草案條文,亦拒公開諮詢,香港大律師公會批評,有關法案對港人有重大影響,質疑為何至今仍不公開罪行定義及具體惡法刑罰;民主派炮轟中央毫不尊重香港,質疑「咁有自信,點解咁耐都唔拎出嚟?」有時事評論員分析,中共為防節外生枝,故以快刀斬亂麻秘密立法,結果肯定是錯判形勢,引來更大震盪。

人大常委會昨公佈本月28至30日在北京再開會,雖然議程沒提及港版國安法草案,但有份審議的全國人大常委譚耀宗表明,委員長會議有權臨時決定是否加入討論及表決,他又指前日公佈的立法說明已是大部份內容,只是未有交代條文細節。

星島社論

全國人大常委會上周六剛結束會議,全國人大常委會委員長會議即決定,六月二十八(本周日)至三十日將舉行另一次全國人大常委會,預料今次會議將第二度審議《港區國安法》,並最後拍板通過。律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超及六個紀律部隊部門首長都表示,正籌備成立專職部門執行維護國安工作(見圖)。剛從北京返港的全國人大常委譚耀宗表示,未知會議具體討論內容,不排除會臨時加入討論《港區國安法》,他又指,若常委會討論時認為《草案》內容已成熟,可由委員長會議決定是否在月底的會議表決,毋須三審。全國人大常委會上周開始審議的《港區國安法》,規定了香港維護國家安全的整個架構,包括由中央設立駐港國家安全公署,特區設立維護國家安全委員會,律政司、警務處、法院都要有專門執行《港區國安法》的部門或人員。

經濟社評

政府1萬元現金發放計劃昨進行登記,大部分市民採取電子登記,冀能盡早收到錢。這次登記運作暢順快捷,跟港府與銀行事前做好協調安排,當局宜借鑑這次經驗,續與商界合作,透過科技推動智慧城市,並營造促消費氣氛,來提振經濟。

多家銀行和郵政局昨天特別開門,安排人手收表,也有逾200萬人選擇透過電子渠道登記,以便能在7月8日收到錢。

今次派錢的登記流程,比去年向合資格人士派4,000元快捷簡單,毋須一定要填表,可透過手機或網上輸入幾項個人資料便完成登記。港府明顯是汲取過往派錢甩漏多、行政成本高昂的教訓,今次與21間銀行達成協議,在電腦系統和其他方面作配合,務求讓整個流程運作順暢、便民和提升行政效率,令原先預留10億元的行政成本大減一半。

鎳資源物質流布分析與高值化循環利用之研究

為了解決環保署手機回收 的問題,作者陳薏慈 這樣論述:

鎳具抗腐蝕、抗氧化及催化性,廣泛應用於電鍍及合金,然由於全球為達成淨零排放及碳中和目標,各國開始致力於發展電動車,使電動車電池中鎳需求大增。我國缺乏天然鎳礦,故大多向國外進口,而為確保產業所需鎳關鍵物料得以穩定供應,本研究針對鎳資源進行物質流布分析,並探討其循環現況及進行產業鏈與循環高值化分析,以掌握我國鎳之實際流動情形,並作為我國鎳資源循環發展之參考依據。 本研究採用文獻分析與特定物質流布分析法,並透過蒐集政府及產業資訊,針對本研究之含鎳產品包括鎳氫電池、鋰電池、印刷電路板及多層陶瓷電容器,調查我國2020年鎳物質之流向及流量。根據本研究結果顯示,本研究所界定之鎳物質於2020年總進

口量為18,485,272公斤;總出口量為90,734,597公斤;總製造量為46,265,836公斤;總銷售量為46,347,877公斤;總廢棄量為52,601,056公斤,而若可將全數含鎳廢棄物循環再利用,推估出高值化潛勢約為7億7千萬元,然於鎳需求大幅增加且供應不穩定之趨勢下,應加速鎳資源高值化循環利用發展,以確保鎳資源於未來供應無虞。

挑戰晶片:全球電子業的勞動權與環境正義

為了解決環保署手機回收 的問題,作者 這樣論述:

本書挑戰電子業的「乾淨」神話,揭露晶片的黑暗面,讓我們看見高科技產業製造過程的全球化與電子廢棄物的跨國流通,如何在世界各地造成無數汙染與剝削,毒害環境與勞工健康。 全球化發展讓高科技產業得以將充滿毒害的製程轉移至工資較低、環境及勞工保護法令較為寬鬆的地區,並將有毒廢棄物輸出至窮國。這種先進國家對後進國家的剝削嚴重傷害當地環境與勞工權益,當地政府與企業亦時常成為幫兇。然而,全球化也提供契機,讓運動者得以進行跨國串聯,制定跨越國界的勞動與社會標準來協調各國政策,共同抵抗國際資本的施壓,阻絕產業界以低標準的勞動與環境規範創造競爭優勢的漏洞。 親身參與各國環境運動的作者群,透過美國、泰

國、印度、中國、蘇格蘭、墨西哥、中東歐、台灣、日本等地的案例,讓我們看見站在第一線「挑戰晶片」的抗爭先驅如何應戰、如何運用各種極具創意的行動策略達到運動目的。揭露種種不正義,並非只為歸罪咎責,而是要重新闡明公部門及產業所應負的責任,提供更加人性化且得以永續發展的替代方案。 主編者簡介 泰德.史密斯(Ted Smith) 美國矽谷毒物聯盟(SVTC)創辦人、前執行長暨資深策顧問,也是責任科技國際運動(ICRT)的共同創辦人與現任執行長。關注高科技產業污染問題長達三十餘年。 大衛.桑那菲(David Allan Sonnenfeld) 紐約州立大學環境科學與林業科學學院(Coll

ege of Environmental Science and Forestry)社會學及環境政策教授。 大衛.佩洛(David N. Pellow) 美國明尼蘇達大學社會學系教授。長期關注社會不平等與環境衝突之間的關係,投身多場環境正義運動,同時也參與永續發展的全球政策框架制定。 譯者簡介 地球公民基金會 地球公民基金會是透過大眾募款成立的環境保護公益團體,2007年9月登記成立為地球公民協會,在此之前已累積約十年的環保運動經驗。2010年11月與台灣環境行動網(TEAN)合併,由174位捐款人捐助基金並轉型為基金會。主要關注山林、水資源、工業污染、責任科技,以及花東永續

、廢核等議題。 地球公民基金會透過調查研究揭露環境問題並提出解決方案,同時發行刊物、舉辦教育活動以壯大公民力量,期望能促進法令制度、政策、生活方式的改變,重建人與土地的和諧關係,建立永續的社會,善盡台灣做為「地球公民」的責任。 推薦序 我們為何挑戰晶片?/邱花妹 推薦序 會寫字真好/胡慕情 推薦序 夢醒時分:起身邁向友善科技/林名哲 推薦序 科技來自人性,人性會帶來災難/詹順貴 導讀 綠色矽島夢︰晶片製造的全球挑戰/杜文苓 中文版序 / Ted Smith 前言:科技大代誌 / Jim Hightower 致謝 1. 高科技世界中永續發展和環境

正義的探索 Ted Smith, David A. Sonnenfeld, and David N. Pellow 第一部 全球電子業 第一部導言 David A. Sonnenfeld 2.全球電子業的變動圖像:新經濟中的大量生產網絡 Boy Lüthje 3.半導體產業的職業健康 Joseph LaDou 4. 雙重危境:電子製造業中的性別與遷移 Anibel Ferus-Comelo 5. 「中國製造」:全球最快速成長經濟體的電子業勞工 梁寶霖、Sanjiv Pandita 6. 泰國電子業的企業社會責任 Tira Foran and David A. Sonnenfeld 7. 印

度的電子業勞工 Sanjiv Pandita 8. 走出幽谷,又蒙上陰霾? ――中、東歐半導體工廠下的勞工與社區健康 Andrew Watterson 第二部 環境正義與勞動權 第二部導言 Andrew Watterson、張聖琳 9. 從草根到全球 ――矽谷毒物聯盟的劃時代成就︰推動高科技產業的企業可課責性及永續經營之 社會運動 Leslie A. Byster and Ted Smith 10. 為職業健康的奮戰:矽谷經驗 ――與阿曼達.霍爾斯的對談 Amanda Hawes with David N. Pellow 11. 兩個時代的移民工︰在矽谷的奮鬥與成功 David

N. Pellow and Glenna Matthews 12. 蘇格蘭格林諾克國家半導體分公司的員工健康:殺人的自由? James McCourt 13. 社區組織爭取勞動權、健康與環境品質︰美墨邊境的電視製造業 Connie García and Amelia Simpson 14. 墨西哥哈利斯科州:電子業的勞動權與職業健康 Raquel E. Partida Rocha 15. 打破矽的沉默:訴說台灣新竹科學園區內的健康與環境影響 張聖琳、邱花妹、杜文苓 16. 人不如土︰受污染所害的前RCA工人全球抗爭追尋正義(台灣) 顧玉玲 17. 電子業工會化:尋找新策略 Robert St

eiert 第三部 電子廢棄物與生產者延伸責任 第三部導言 Leslie A. Byster、杜文苓 18. 電子產品的生命周期 ――從毒物氾濫到生態永續:擺脫毒性的輪迴 Leslie A. Byster and Ted Smith 19. 日本的高科技污染︰日益明顯的問題與替代方案 吉田文和 20. 高科技的骯髒小秘密︰電子廢棄物貿易的經濟與倫理 Jim Puckett 21. 高科技廢棄物堆積如山,被遺棄的生命:印度德里的電子廢棄物 Ravi Agarwal and Kishore Wankhade 22. 電子產品的生產者延伸責任引進美國 Chad Raphael and T

ed Smith 23.國際環境協定與資訊科技產業 Ken Geiser and Joel Tickner 24. 電器與電子類產品設計的改變︰瑞典與日本生產者延伸責任立法的效應 東條なお子 25.有毒的老兄(ToxicDude.com)︰戴爾電腦回收運動 David Wood and Robin Schneider 附錄A 環境正義原則 附錄B 矽谷電子製造業的社會和環境責任原則 附錄C 股東會決議案範本 附錄D 電腦回收運動原則聲明 附錄E 電子回收業者管理承諾 英文縮寫對照表 參考文獻 相關資源 作者簡介 推薦序 我們為何挑戰晶片? 邱花妹(

地球公民基金會董事、中山大學社會學系助理教授) 2013 年 12 月,全球最大半導體封裝測試大廠、年營收超過兩千億的日月光,偷排廢水汙染後勁溪,遭高雄市環保局裁罰,震撼台灣社會。日月光遭停工後,地球公民基金會與後勁居民、大高雄總工會、高雄市產總、電子電機資訊產業工會、中山大學社會學研究所的同學,連袂在後勁溪畔召開記者會,要求日月光負責,且停工期間不得損害勞工權益。公民社會也持續發聲,要求市府嚴審復工、資訊公開、納入民間參與,呼籲日月光環境改善一次到位。 在地行動開展的同時,這波運動也出現了國際串聯。2014 年 2 月 12日,地球公民基金會在台北召開國際記者會,責任科技國際運動

網絡(ICRT)執行長泰德.史密斯(Ted Smith)透過 Skype 越洋連線,公布來自十八國五十個團體的連署,要求科技電子業負責任生產的環保團體與勞工組織,同聲譴責日月光的汙染行徑,並要求向日月光下單的品牌大廠負起供應鏈管理的責任,這波行動隨後得到蘋果、英特爾、美信(Maxim)的積極回應。這波國際串聯之所以在短時間內得以成形,靠的正是《挑戰晶片》這本書的作者群自 2002 年成立的責任科技國際運動網絡。 透過參與台灣環境行動網、地球公民協會,到 2011 年兩會合併後的地球公民基金會,我有幸藉由這個國際網絡,連接在地與國際經驗,結識台灣與國際間為捍衛勞動權與環境正義、推動責任科技

而奮鬥不懈的行動者。我也因此得以參與本書的撰寫及促成中譯本的發行。我想藉由這篇文章,簡要說明本書作者群及台灣的運動夥伴們為何、如何「挑戰晶片」。 全球電子資本下的環境與勞動不正義 1981 年,美國矽谷爆發快捷半導體地下水汙染事件,聖荷西超過十萬戶居民的用水被曝於有害溶劑,社區居民與勞工健康受到影響。隔年,本書主編之一泰德.史密斯創辦矽谷毒物聯盟並出任執行長,與社區居民、勞工、律師、學者合作,揭露矽谷及半導體乾淨產業形象背後的黑暗面。 1980 年代,也是電子資本在全球劇烈地重整與再結構的時代。隨著資訊科技日新月異,全球電子產品市場快速擴張,各國競相模仿矽谷模式,提供優惠投資

環境、設置科學園區吸引電子資本,以加入這場逐漸為跨國品牌大廠控制技術與規格、掌握市場與利潤的國際分工。然而,電子產品日新月異,產品生命周期短,製程快速變化且使用上百種化學物質、金屬與有毒氣體,在「生產先行、風險再議」的市場法則下,其對環境、居民與勞工健康的影響缺乏審慎評估,各國的環境規範也跟不上其製程的快速變化。是以,這個產業對環境、社區居民與勞工健康所帶來的衝擊,隨著其產品在全球的生產、消費與丟棄,而蔓延到世界各地。這個失衡的經濟發展過程,觸發了本書作者群關注的問題︰全球電子業下的勞動權與環境不正義。 就環境不正義而言,科技電子業在全球的擴張,涉及其對土地、水資源(半導體需大量純水)、

能源與基礎設施(比如各國政府將公共資源投注於科學園區)的索求。同時,在電子產品的製造地及電子廢棄物拆解地,電子毒害則對生態環境、第一線工人與社區居民健康造成危害。從產品生命周期的角度來看,不管是汲取自然資源,或排放空汙、廢水、有毒廢棄物,電子產品的生產與廢棄,除了涉及產業將環境與健康成本外部化,其製造的環境惡果與健康危害常是不平等地分配到相對弱勢的族群身上。 為設置電子業製造基地,國家榨取掠奪農民的土地與水資源,使社區居民及農漁民賴以維生的環境遭到汙染;電子廢棄物便宜行事地從富國輸出至第三世界,在印度德里、中國貴嶼、北非的貧窮農村進行拆解;而日日暴露於工廠內有害物質的,絕對是第一線的基層

勞工而非科技業的中高階主管。 論及勞動權,我們發現,電子業的發展榮景竟以第一線勞工的健康與生命為代價。本書作者之一,長期研究半導體業的公衛學者拉度(Joseph LaDou)1980 年代即警告,半導體製程使其勞工系統性地暴露於有害的工作環境中。本書討論的個案,包括美國 IBM、蘇格蘭國家半導體、台灣 RCA(美國無線電公司)、泰國希捷科技等,以及近年爆發的南韓三星半導體工人集體罹患白血病,蘋果在中國外包廠商使用苯、正己烷危害勞工健康等案例,在在涉及電子產業製程使用了具生殖毒性、神經毒性、致癌性、免疫系統毒性的有害物質。此外,在資本全球化的情況下,從中國、印度到墨西哥,從亞洲到東歐,電子

業熱烈擁抱彈性化勞動力的僱用政策,使女性勞工、移工、中國農民工面臨惡劣的勞動條件與高壓管理。而電子產業界長期反工會的政策,更使得電子業勞工的勞動權益難以伸張。 全球與在地的倡議及行動 品牌大廠、電子大亨不成比例地取走多數利潤、累積財富,生態環境、社區居民與第一線工人也不合比例地承擔了全球電子業擴張所帶來的環境與社會惡果,這是勞動權與環境的不正義,這種失衡的發展也因此激發了各地受害居民與勞工、環境與勞工組織的行動與倡議。 投入這一波波行動的,是本書記錄的已故蘇格蘭半導體女工海倫.克拉克(Helen Clark)、聖荷西的家庭主婦蘿倫.羅絲(Lorraine Ross),人權律師

霍爾斯(Amanda Hawes),歐拉潘醫師(Dr.Orapan Metadilogkul),台灣的 RCA 受害工人等等。我們看到在各地為勞工與環境奮鬥不懈的組織工作者,與受害勞工、社區居民、律師、醫師及學者,透過草根組織與國際串聯、研究調查及媒體揭露、發動環境或勞工抗議乃至訴訟等方式,挑戰高科技毒害對社區居民、勞工及生態環境的傷害。這些在地與跨國的維權及倡議行動,要求電子業對受害工人與環境負責;停止以環境、社區居民與工人健康為代價的生產模式;捍衛公眾與工人知的權力,要求資訊透明化,特別是企業應停止以商業機密為由拒絕揭露影響工人與居民健康甚鉅的毒化物資訊。相關倡議也從預防原則及產品生命周期

的角度,要求企業完善化學品管理,從設計、從源頭移除有害物質,負起回收及處理電子廢棄物的責任。 各國與國際間挑戰晶片的力量,除了致力於揭露高科技的黑暗面、捍衛爭取受害居民與工人的權益,也分進合擊地透過無數倡議行動與政治遊說,促成個別國家環保法規或國際環境協定與規範的變革。最具影響力的改變,是本書論及的歐盟相關指令,包括 2003 年後陸續實施的「危害物質限用指令」(RoHS)、「廢電機電子設備指令」(WEEE)、「耗能產品生態化設計指令」(EuP)及「化學物質註冊、評估、授權及限制」(REACH)等。 此外,1980 年代以降,新自由主義的發展處方促使各國政府為吸引資本、競相放寬國內

的勞動與環境標準,展開向下沉淪的競爭。同時間,掌握品牌與技術的跨國資本,透過層層外包與國際分工,迅速累積財富與影響力,卻不需對第三世界的環境與勞工負責。這個失衡的發展,促使國際公民社會採取對全球供應鏈施壓的運動策略。依循責任科技、生產者延伸責任(EPR)等原則,倡議行動者直接施壓品牌大廠,要求品牌商負起電子廢棄物的回收責任,比如書中記錄的戴爾電腦回收運動。近年來我們看到,結合勞工與環保組織、受害居民、工人以及消費者的責任科技運動,更積極地採取要求品牌大廠負起企業社會責任及完善供應鏈管理的行動策略。比如,2011 年富士康在中國的勞工連環跳,經勞工團體、學界一波波的調查揭露,並號召消費者採取抗議

行動後,逐步迫使蘋果電腦出面回應,包括首度公布供應鏈廠商名單、同意強化供應鏈廠管理等。 台灣版的挑戰晶片 挑戰電子毒害、倡議責任科技的運動,隨著科技電子產業在台灣的擴張,也激起一波波對抗運動。 在國家政策主導下,台灣在 1970 年代後期,選定號稱「高科技、低汙染」的資訊科技電子業為國家策略型產業,並複製矽谷模式在 1980 年成立新竹科學園區。1990 年代中期,隨著台灣成功地整合進國際分工,竹科的經濟表現使其贏得「東方矽谷」的名聲。但產業急速擴張後,其環境與社會後果也逐漸浮現。 1990 年代後期,竹科因快速擴張,接連發生半導體廠大火、廢水亂排事件。中時地方記者陳權

欣在 1997 年揭露竹科廢水污染千頃農田,開啟了台灣社會對電子污染的關注。隨後,在新竹公害防治協會、淨竹文教基金會等地方環保人士的施壓遊說下,竹科在 1998 年出版了第一本環境白皮書,並於隔年成立環境監督小組。大約同時期,RCA 桃園廠確認土壤與地下水遭三氯乙烯、四氯乙烯汙染,RCA 罹癌工人集結,在工傷協會等團體的協助下,展開了一場漫長、至今仍奮鬥中的運動。 本書收錄了 1990 年代後期至 2000 年代初期,RCA 受害工人的奮鬥過程,以及竹科附近居民與環保人士揭露、挑戰竹科環境汙染問題的努力。而本書出版後至今,台灣挑戰晶片的社會力量已經翻天覆地。整體而言,更多開發案、更多汙染

事證與爭議,刺激了對抗科學園區擴張與挑戰電子污染運動的出現。 首先,電子毒害與風險成為環境運動爭議的核心。民進黨主政時期,出身環保運動陣營的張國龍教授出任環保署長,他任內提名數位環保運動背景濃厚的學者、律師、運動者,出任 2005 至 2007 年間的環評委員,他們在中科三期的環評審查過程中,有機會深入檢視、評估其環境衝擊,並向社會大眾揭露。約同時期,一些重要汙染案例的出現,也有助於解構高科技低汙染的迷思,包括漁業署研究確認竹科廢水排放處的香山濕地牡蠣遭重金屬汙染;中科廢水導致灌溉用水導電度過高、農田鹽化;中科竹科附近的空氣遭到砷汙染;甲級飲用水水源霄裡溪遭華映、友達光電汙染等。在中科三

、四期等新開發案中,彰化雲林農漁民拒絕電子廢水汙染灌溉與漁業用水;在已受汙染的地方,霄裡溪、老街溪沿岸居民都無法接受光電廢水,在漫長的爭議後,促使友達朝向廢水零排放的方案努力。 其次,為服務電子資本、增設科學園區基地,政府圈地、搶水、迫遷,掠奪農漁民賴以生存的自然資源,激起了近年反對新設科學園區基地的一波波運動,這些重要運動包括反中科三期、中科四期(含反相思寮迫遷、彰化溪州反中科四期搶水)、竹科宜蘭城南基地、竹科宜蘭紅柴林基地,乃至反苗栗縣政府主導的後龍科技園區(灣寶)、竹科竹南基地暨周邊特定區(大埔)等。 從草根組織到國際串聯,挑戰晶片的行動者投身不同形式的直接抗議行動,進行調查

與開記者會揭露、參與環評會議及環境監督小組或委員會、打環境訴訟,乃至投入訂定光電業及半導體業放流水管制標準,以及職業安全衛生法、毒性化學物質管理法的修法行動。這些運動的積極行動者,包括全國性與地方專業環保人士、農民權益組織、律師及學者、受害居民與農漁民、學生,乃至獨立媒體工作者。這一波波運動捲入了數個活躍的環保團體︰地球公民基金會(前身為高雄市教師會生態教育中心、地球公民協會,2011 年與台灣環境行動網合併成立基金會)、台灣蠻野心足生態協會、看守台灣協會、彰化縣環保聯盟、綠色公民行動聯盟等。運動過程也促成了一些新組織的誕生,比如后里農民,從組織自救會到正式成立台中縣后里鄉農業與環境保護協會,

已經為環境正義、為中科三期環評訴訟奮戰八年。義務投入中科三期、四期環評訴訟的律師,在 2010 年正式成立環境法律人協會。另一個顯著的特徵是,環境運動與農民運動在這場運動中相遇、合作。科學園區擴張涉及圈地、搶水、空汙廢水汙染農漁產品的疑慮,這些問題與農漁民權益、永續農業的未來息息相關。因關注「農村再生條例」而於 2009 年初組成的「台灣農村陣線」,因此也成為這波運動的一支主力。 就勞動權而言,過去竹科員工對電子業生產製造可能帶來的環境與健康衝擊,乃至勞動權益問題多保持沉默。高科技公司的股票分紅制度與反工會氛圍,阻礙了員工對相關問題的關注與行動。隨著科技電子業勞動條件惡化,2008 年金

融風暴後,站出來抗議台積電裁員的前台積電員工,後來成為催生台灣電子電機資訊產業工會的主力。這幾年,同樣關注電子業員工勞動權益的行動者,有為抗議 HTC 及洋華光電壓榨勞工及打壓工會,到電腦展或電子大廠的校園徵才活動抗議的高科技冷血青年;亦有個別行動者或團體加入國際間反血汗手機等種種行動。在台灣電子業的擴張過程中,追求環境正義與勞動權的運動多數時候分流,但在協助 RCA 受害工人的某些時刻,以及近來抗議日月光汙染的行動中,我們看到環境運動與勞工運動合作匯流。 責任科技,永續未來 本書是由無數受害者、環境與勞工組織者,以生命、運動經驗與知識的累積所合作完成的。我們期待,藉著此書中譯本的

出版,得以讓更多讀者理解到電子業的產業特性、在全球的發展路徑,以及在這個發展過程中,前線勞工、社區居民、拆解電子廢棄物的窮人、受害農漁民所處的艱難處境。惟有深刻理解這個發展過程所付出的環境與社會代價,才可能有更多人願意戮力以共,透過產品生命周期、預防原則、負責任地生產與消費等原則,追求可能的替代方案。在此,我誠摯將本書推薦給社會學、政治學、科技與社會研究、公衛、電機、光電等不同領域的學者與學生,以及高科技業界主管與員工、政府官員、環境與勞工運動的組織者。 前言 科技大代誌Jim Hightower 以汽車為例,自從亨利福特開始用大量生產的方式造車,這四個輪子的科技產物就在瞬間完全改變我們的地

理景觀、環境、經濟、文化、心理……,可以說我們的世界幾乎完全為之改觀。不管是好或壞,汽車創造了高速公路、購物中心、麥當勞、得來速銀行 ,甚至還有美國搖滾樂團「海灘男孩」! 然而,這段汽車工業的發展過程,真正要講的並不是科技如何持續進步的故事,而是多年來小人物對抗企業鉅子的事蹟。這些平凡的人企圖將高唱著「踏步、踏步、踏步」 進行曲大步向前邁進的科技力量導向人性化與民主化。例如,在密西根州的弗林特(Flint),浴血奮戰而不願屈服的汽車工人,他們在 1937 年發動英勇的靜坐罷工,爭取更好的收入與合理的待遇,不僅促使美國汽車工人聯合工會(United Auto Workers)成立,更帶入新的勞資

權力關係,提高所有美國人晉升中產階級的可能性。此外,還有那些科學家、環保人士,以及其他草根運動者,他們不斷地努力,追求更環保、更安全、更節省能源的汽車(包括推動汽車科技改革,讓汽車不再使用汽油、不再補貼石油公司,也不再有石油戰爭)。 這些願意對抗當權者並挑戰現況的草根反叛者是美國民主精神的根本,而我們當前更需要這種反叛精神。如今,另一波新科技席捲全球,它被包在小小的晶片裡(以及由其驅動的電腦),根本又迅速地改變我們的世界,然而就如同汽車工業,改變帶來的不盡然全是好事。 我必須承認,我跟很多人一樣,對千變萬化的高科技玩意上癮。雖然個人有一點點科技恐慌症,家裡甚至連門鈴都沒裝,但我的工作是完全「連

線」的。我是個經營網站(www.jimhightower.com)的盧德主義者 ,我從來都不懷疑科技的價值。

運用TRIZ方法改善公司資產之報廢管理

為了解決環保署手機回收 的問題,作者周佳蓉 這樣論述:

資源永續利用已是為全球議題,故我國政府近年來十分重視廢棄物處理問題,除了促進事業產出之廢棄物應做好資源再利用,讓原本屬於要廢棄的物品可以延續生命,創造再利用及新的商業價值,更希冀能往循環經濟模式邁入,以促進資源循環有效運用,以利環境及經濟平衡之永續發展,本論文鑑於研究機關每年產出大量的報廢資產,而資產報廢作業流程尚待強化,故以減少機關資產報廢時價值損失,希望報廢資產不僅達成再利用外還能增加收入,也希冀藉由報廢流程問題分析,進而精進或革新報廢資產回收、變賣效益,以建構良好的報廢作業程序,同時透過分析國內公務機關及經濟部所屬事業資產相關法規,進而釐清研究機關內如何處理每年產出的報廢資產,進而提出

改善的策略。本研究透過TRIZ方法,分析本研究機關處理報廢資產的現況,瞭解報廢資產的相關作業流程,積極突破現今處理上的效益瓶頸,以獲取較高變賣利潤與再利用成效,本研究成果可供主管機關擬訂報廢資產處理之管理參考,更可作為其他經濟部事業提昇廢棄資產循環再利用參考依據。

環保署手機回收的網路口碑排行榜

-

#1.廢棄手機回收率低恐將嚴重汙染環境 - 小世界周報

依環保署公告的合法回收管道像是兩大超商、各大電信行還有手機品牌門市,都可以收受廢棄手機,或是也能直接交給政府的資源回收車做處理。 於 shuj.shu.edu.tw -

#2.花蓮縣全球資訊服務網- 公告園地- 新聞稿

10月回收手機拿好康!回收手機趁現在! 環保署為促進資源循環,鼓勵民眾回收廢手機,自108年起訂定每年10月為手機回收月,108年回收2.3萬支,109年 ... 於 www.hl.gov.tw -

#3.回收廢手機,抽獎拿優惠! - TCnews慈善新聞網

環保署 為促進資源循環,鼓勵民眾回收廢手機,自108年起訂定每年10月為手機回收月,108年回收2.3萬支,109年回收3.7萬支手機,民眾反映熱烈。 於 www.tcnews.com.tw -

#4.環保署舉辦舊手機回收抽新機 - 漢聲廣播電台

今年將延續舉辦回收抽新機活動,這次回收舊手機將有機會獲得iPhone、Samsung Galaxy、ASUS ZenFone等新型手機。 環保署廢棄物管理處科長邱俊雄 ... 於 audio.voh.com.tw -

#5.手機擬納入強制回收每支回收費最高30元

手機 已是現代人的生活必需品,但汰換速度越來越快下,卻衍生嚴重的公害問題。根據環保署統計,國人每年購買約600萬支手機,但舊手機的回收率僅5.2%, ... 於 www.cardu.com.tw -

#6.HITACHI日立一對一冷暖變頻冷氣精品系列2坪RAS-22YK1 ...

才不會影響冷氣吹送的效果,而造成冷度不足【廢四機回收(電視機、洗衣機、電冰箱或冷暖氣機)】 •消費者若對於廢四機回收有任何疑問,可撥打「環保署資源回收 ... 於 www.etmall.com.tw -

#8.限時一個月北市環保局推出「回收廢手機抽新機」 | 大台北

台北市環保局為鼓勵回收廢資訊產品,與環保署共同推動「廢手機及廢資訊產品回收月」主題活動,10月1日至10月31日,民眾回... 於 udn.com -

#9.環保新聞-澎湖縣政府環境保護局

行政院環保署為了促進廢棄手機的資源循環,提升廢手機回收成效,特別訂於每年10月為「手機回收月」,民眾於108年10月1日至108年10月31日間,於活動 ... 於 www.phepb.gov.tw -

#10.環保署攜電信業者建3000個手機回收點盼回收率達10%

環保署 結合10大品牌及5大電信業者推動「手機回收行動計畫」,規畫舊機換新機、折價優惠、電子禮券等廢手機、舊手機回收活動,建置3000個回收點, ... 於 www.merit-times.com -

#11.【ASUS 華碩】ROG Phone 5s ZS676KS 16G/256G 6.78吋5G ...

推薦【ASUS 華碩】ROG Phone 5s ZS676KS 16G/256G 6.78吋5G 電競手機, 支援光學螢幕指紋辨識,支援65W 快充, 對稱式雙正面立體聲揚聲器momo購物網總是優惠便宜好價格, ... 於 m.momoshop.com.tw -

#12.結合業者設點環保署推動手機回收| 生活新聞| 20210906

環保署 與10大手機業者及5大電信業者合作,全國設置3000據點回收舊手機。(圖/環保署提供)行政院環境保護署今(6)日宣布,與國內10大手機品牌及5大 ... 於 m.match.net.tw -

#13.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

台灣就業通求職專區提供求職者多元化職缺,您可以直接在首頁上依職務、地區、產業或是關鍵字去搜尋您所想要的職缺。除了台灣就業通上的職缺外,搜尋結果還會同時 ... 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#14.【手機專知】手機回收有哪些好處?購機會有優惠嗎? - 傑昇通信

今年環保署與各縣市環保局,以及ChargePOT、點子行動科技、SAMSUNG、OPPO、台灣小米、hTC、ASUS、realme、vivo、華為、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、 ... 於 www.jyes.com.tw -

#15.Green Gold - 美妝保健購物商城

讓我們與身體的對話,建立於品味之上』 養生,一直以來是個與年輕族群脫節的名詞,然而近年來,保健越來越注重品質與文化,注入現代設計及態度讓它更易親近, ... 於 www.twgreengold.com -

#16.「回收廢手機,抽獎拿優惠!」手機回收月 - 員林國中

轉知:行政院環境保護署自本(110)年10月1日起至10月31日止辦理「手機回收月」抽獎活動,請家長及同仁踴躍參加。 說明:依據彰化縣環境保護局110年9 ... 於 www.yljh.chc.edu.tw -

#17.[心得] 環保署十月手機回收月活動心得- MobileComm板

行政院環境保護署十月手機回收月活動日期:110/10/01~110/10/31 合作品牌及電信業者,以及活動辦法請參考臉書連結之前九月就已經知道今天活動開始, ... 於 disp.cc -

#18.三星「回收舊手機.全星為地球」活動10/1正式開跑 - Samsung ...

此外,本活動亦響應環保署於10月1日至10月31日舉辦之「手機回收月」活動,民眾於活動期間至全台指定14間三星維修服務中心回收廢棄手機,可額外獲環保 ... 於 news.samsung.com -

#19.最新消息> 環保新聞> 10月手機回收月抽獎拿優惠

一年一度的「手機回收月」自10月1日起至10月31日止開跑,環保署本年度結合了各縣市環保局、10大手機品牌及5大電信業者共同推動手機回收行動計畫,建 ... 於 www.ylepb.gov.tw -

#20.中華電信- MOD優質影視、5G行動上網、HiNet光世代以及完整 ...

中華電信網路門市提供多項電信電信服務線上申請、最新優惠查詢,5G與4G行動門號新辦/續約/NP、新機推薦、國際漫遊申辦、預付卡儲值等線上服務,HiNet光世代、MOD與市話 ... 於 www.cht.com.tw -

#21.110年度環保署手機回收月活動 - 臺東市公所全球資訊網站

110年度環保署手機回收月活動(網址:http://www.eti.tw/PhoneREC/). 一、活動目的:環保署訂定110年10月為手機回收月,透過回收廢手機抽新機活動, ... 於 www.taitungcity.gov.tw -

#22.響應行政院環境保護署110年手機回收月活動凡10/1~10/31帶著 ...

響應行政院環境保護署110年手機回收月活動凡10/1~10/31帶著不限品牌舊手機到華為新崛江服務中心回收即可享有☝️ 450元華為服務中心維修折價券✌️ 大 ... 於 cofacts.tw -

#23.結合業者設3000據點環保署推動手機回收

行政院環境保護署今(6)日宣布,與國內10大手機品牌及5大電信業者共同推動手機回收行動計畫,已建署3000個回收點,民眾可以持廢舊手機回收, ... 於 www.nownews.com -

#24.手機回收月起跑台南市環保局:回收手機趁現在! - ETtoday

行政院環保署訂每年10月為「手機回月」,台南市環保局鼓勵民眾參與有意義的資源循環活動,即日起至10月31日將廢手機攜帶至環保局指定地點交付回收, ... 於 www.ettoday.net -

#25.食用容器新聞 - 好房網News

環保署 日前預告「限制含聚氯乙烯之平板包材、公告應回收容器及非平板類免洗餐具不得製造、輸入及販賣」草案,由於聚氯乙烯(PVC)與相關使用添加物 ... 於 news.housefun.com.tw -

#26.工業技術與資訊352期 - 第 15 頁 - Google 圖書結果

LCD 面板採用的是硼矽玻璃,因為熔點高,難以與其他玻璃一起回收,過去難以循環利用。 ... 環保署資源回收管理基金管理會執行秘書顏電、手機、廣告看板等,無所不在; ... 於 books.google.com.tw -

#27.[環保署活動]2021年10月手機回收月活動

[環保署活動]2021年10月手機回收月活動 · 回收廢手機,抽獎拿優惠! · 資訊來源: 行政院環境保護署. 於 www.gve.com.tw -

#28.十月手機回收月開跑,享加碼優惠,還可抽iPhone! - 電腦王阿達

為促進資源循環,鼓勵民眾回收廢手機,環保署訂定每年10月為手機回收月,108年回收2.3萬支,109年回收3.7萬支手機,反映熱烈。今年度結合品牌、電信、 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#29.10月回收廢手機好禮抽獎價更高 - 基隆市環境保護局-基隆市清 ...

行政院環境保護署訂定每年10月為手機回收月,宣導民眾定期回收家中壞掉或不再使用的手機,提升資源循環再利用成效。回收舊手機兌換活動於10月1日起 ... 於 www.bstruck.hinet.net -

#30.回收舊手機能換iPhone環保署10月推抽獎活動

環保署 為促進資源循環,鼓勵民眾回收舊手機,訂定每年10月為手機回收月,在10月活動期間在各縣市環保局指定回收點回收,就可兌換摸彩券,上網登錄後, ... 於 recycle.tydep.gov.tw -

#31.促進資源循環!臺灣環保署攜手15家業者舉辦10月手機回收月

環保署 表示,自2019年起訂定每年10月為手機回收月,當年度活動回收2.3萬支,2020年回收3.7萬支手機,民眾反映熱烈。今年的活動結合15家業者和22個縣市環保 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#32.防汙染環境環保署擬強制回收舊手機 - 華視新聞網

現在隨著新手機推陳出新,不少人汰換手機的速度越來越快;環保署統計,國人每年購買約「六百萬」支手機,但台灣手機回收率僅5.2%,未來環保署擬將 ... 於 news.cts.com.tw -

#33.十月回收廢手機好禮抽獎價更高 - 臺灣導報

環保署 訂定每年十月為手機回收月,宣導民眾定期回收家中壞掉或不再使用的手機,提升資源循環再利用成效。 基市環保局指出,回收舊手機兌換活動在十月一日 ... 於 taiwan-reports.com -

#34.手機回收抽好禮廢資訊產品回收加碼送購物金

數位資訊時代,手機、平板及筆電等已成為現代市民的日常,為鼓勵民眾回收廢資訊產品,台北市環保局與環保署共同推動「廢手機及... 於 www.sinotrade.com.tw -

#35.手機回收月

環保署 訂定110年10月為手機回收月,透過回收廢手機抽新機活動,提醒民眾定期檢視家中可回收之手機並排出。另透過活動宣導手機回收價值,提升廢手機回收成效。 於 www.eti.tw -

#36.響應手機回收月苗栗環保局推「舊機回收換新機」 - 工商時報

根據環保署統計,2019年回收23000支手機、2020年則回收了37000支手機,今年持續辦理,民眾只要完成回收,將提供回收金、手機折價券、好禮抽獎活動,另外還 ... 於 ctee.com.tw -

#37.長期暴露有致癌風險!環保署:明年11月起禁用PVC製品 - MSN

以後大家去吃東西可能要自己帶便當了!環保署規定明年11月開始禁用PVC製品。 於 www.msn.com -

#38.10月回收手機拿好康!回收手機趁現在! - 花蓮縣環境保護局

環保署 為促進資源循環,鼓勵民眾回收舊手機,特別訂於每年10月為「手機回收月」,而108年為首度辨理手機回收活動,共計回收2萬3,241支手機,約可得到1公斤黃金及6公斤 ... 於 www.hlepb.gov.tw -

#39.淺談廢舊手機回收與商機作者

(一)首先利用網路及圖書館搜尋並閱讀相關的資料及文獻,與老師討論後,. 設計本次小論文的研究大綱與流程。 (二)自環保署統計資料庫取得近年國內廢棄手機回收數據,並 ... 於 www.shs.edu.tw -

#40.10月手機回收月「回收舊手機,抽獎拿優惠!」 - 彰化縣環境 ...

環保署 為促進資源循環,鼓勵民眾回收廢手機,自108年起訂定每年10月為手機回收月,108年回收2.3萬支,109年回收3.7萬支手機,民眾反映熱烈。 於 www.chepb.gov.tw -

#41.[心得] 環保署十月手機回收月活動心得- 看板MobileComm

行政院環境保護署十月手機回收月活動日期:110/10/01~110/10/31 合作品牌及電信業者,以及活動辦法請參考臉書連結https://reurl.cc/95peY8 之前九月 ... 於 www.ptt.cc -

#42.環署鼓勵回收舊手機有機會抽新機、拿大獎 - 國立教育廣播電臺

環保署 推出回收廢手機,抽獎拿優惠活動,自10月1日起至10月31日止,結合15家業者和22個縣市環保局,透過線上和線下方式回收,活動期間民眾透過物流到 ... 於 www.ner.gov.tw -

#43.循環經濟 - Google 圖書結果

以台灣一年售出的七百萬支智慧手機為例,經環保署委託調查資料顯示,回收率不到兩成。再者,所謂的回收,多數也僅是「降級回收」的過程罷了,因為產品及產業的流程設計, ... 於 books.google.com.tw -

#44.真的是舊機換新機!舊手機沒用了「10月快回收」 環保署送 ...

民眾只要10月在各縣市環保局指定的回收點回收,就可兌換摸彩券,有機會抽中iPhone、Samsung Galaxy、ASUS ZenFone等新型手機。 為促進資源循環,鼓勵民眾 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#45.不是暖暖包!好市多保暖神物被秒殺會員吐真實心得勸退

充電暖暖包慘輸拋棄式網揭關鍵原因. 2021/10/29 14:29. 好市多暖暖包又賣光!賣場祭出限購令. 2021/10/29 14:07. 暖暖包用完要回收?環保署正解來了. 於 www.setn.com -

#46.舊手機要怎麼處理?110 年手機回收月:回收手機還能抽手機!

環保署 訂定每年10 月為手機回收月,也讓許多在9 月入手新機的朋友們,對於舊手機的何去何從多了一個新選擇。今年(110 年)的回收時間自即日起至110 ... 於 techsaydigi.com -

#47.環保署

環境保護署 請外展統籌員(減廢及回收),月薪21,000元,需持有本港大學/理工或香港專業教育學院/ ... 【噪音滋擾】鴨寮街手機店使用揚聲器大聲叫賣遭環保署罰款8千元. 於 service.hket.com -

#48.中鋼鋁業成立木材工場,實踐循環經濟- 新聞- MoneyDJ理財網

依環保署全民碳中和生活日誌指出,減少1公斤木棧板的產生,可以減少約2.06公斤CO2,中鋁公司去年回收再利用的木棧板共計約2,664公噸,換算共可減少 ... 於 www.moneydj.com -

#49.手機回收率僅5.2% 擬強制回收| 自由電子報 - LINE TODAY

二%,沒有妥善回收的廢棄手機,恐嚴重污染環境。環保署擬將手機納入公告應強制回收項目,若參考歐盟做法將手機比照電子產品一同處理,一支手機回收費率 ... 於 today.line.me -

#50.PC home 電腦家庭 11月號/2020 第298期 - 第 6 頁 - Google 圖書結果

也因此,近幾年3C垃圾回收議題備受全球重視,環保署也推出回收舊手機的活動,鼓勵民眾將用不到的舊手機回收,但在回收之前,舊手機的個人資料別忘了先清除,避免個資外洩。 於 books.google.com.tw -

#51.響應手機回收月苗栗環保局推「舊機回收換新機」 - 生活- 中時

根據環保署統計,2019年回收23000支手機、2020年則回收了37000支手機,今年持續辦理,民眾只要完成回收,將提供回收金、手機折價券、好禮抽獎活動,另外還 ... 於 www.chinatimes.com -

#52.手機回收抽IPHONE 即起至月底十一定點及十五業者收受

記者陳銀全∕台南報導行政院環保署一年一度的「手機回收月」來了,南市環保局表示,即日起至卅一日止,民眾將廢手機送到指定回收點或以郵寄、物流收件 ... 於 www.cdns.com.tw -

#53.EP154 不能只有我看見ft.齊廷洹by 台灣通勤第一品牌 - Anchor

全家APP手機捐款 https://bremen.tw/KZ2YxF 支持看見・齊柏林基金會, ... 多綠色辦公小撇步趕緊上環保署#全民綠生活資訊平台:https://greenlife.epa.gov.tw/ #我要 ... 於 anchor.fm -

#55.環保署回收廢手機抽獎拿優惠 - 奇摩新聞

環保署 資源回收管理基金管理會執行秘書謝炳輝表示,為促進資源循環,鼓勵民眾回收廢手機,將每年十月訂定為「手機回收月」。 今年連續第三年自十月一日至 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#56.香港01|hk01.com 倡議型媒體

香港01是一家互聯網企業,核心業務為倡議型媒體,主要傳播平台是手機應用程式和網站。企業研發各種互動數碼平台,開發由知識與科技帶動的多元化生活。 於 www.hk01.com -

#57.我的垃圾王子【回收再利用之一】 - Google 圖書結果

夏元燦把手機塞進口袋,不甘願地跟她解釋。 ... 黑色的歐洲轎車停在一棟大樓前,「宏遠環保科技資源處理 ... 「拜託行行好,這明天一早要送進環保署的我這回一定要雪. 於 books.google.com.tw -

#58.臺南市政府環境保護局-10月手機回收月 回收手機享優惠

一年一度「手機回收月」來囉!10月1日起至10月31日止,民眾可將廢手機送到指定回收點或以郵寄、物流收件方式回收廢手機,即可參加抽獎活動,將有機會抽中IPHONE、 ... 於 web.tainan.gov.tw -

#59.廢手機門市回收享3大影音娛樂 - 台灣大哥大

力促全民共同實現循環經濟,台灣大哥大響應環保署「10月手機回收月」,自今(1)日起至10月31日,加碼推出超值回收獎勵,鼓勵民眾將舊手機帶到台灣大門 ... 於 corp.taiwanmobile.com -

#60.行政院環境保護署- 【 十月手機回收月又來了 ... - Facebook

南投縣政府環保局好掉漆10月回收手機換抽獎卷辦理時間10/1~10/31 好不容易有休假時間想回收舊手機換抽獎卷到場居然不能辦理而且南投只有1個地方可以.... 1 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#61.2020東奧獎牌有來頭!回收廢手機、電器打造而成

環保署 統計,109年手機回收率約為5.2%,仍有提升空間。為促進手機回收循環再利用,今年邀集10大手機品牌廠商及5大電信業者參與手機回收行動計畫,建立回收 ... 於 tyenews.com -

#62.10月手機回收月新北環保局籲回收舊手機抽獎拿好禮 - 新頭殼 ...

民眾淘汰的舊手機常被遺忘在抽屜的角落,甚至有人直接把舊手機混入垃圾丟棄造成污染,但手機內其實有許多可回收再利用的物質,新北市環保局配合行政院 ... 於 newtalk.tw -

#63.【公告】舊手機用不到「10月快回收」!環保署要送iPhone等 ...

環保署 訂定每年10月為手機回收月,本年度能透過回收廢手機抽新機活動,提醒民眾定期檢視家中可回收之手機並排出。另透過活動宣導手機回收價值,提升廢手機回收成效。 於 www.yuanshan.gov.tw -

#64.10月手機回收月舊機回收抽新機 - 台灣好新聞

環保署 一年一度結合各縣市環保局舉辦「廢棄手機回收抽新機活動」,配合10大手機品牌及5大電信業者共同推動手機回收計畫,活動自110年10月1日至10月31 ... 於 www.taiwanhot.net -

#65.手機回收月!交出舊手機就有機會抽iPhone 還有三星、華碩等 ...

近期不少新機持續推出,相信有些人在買新手機後,不知道如何處置舊手機對吧?現在有機會讓你拿舊機換新機!行政院環境保護署推出「手機回收月」活動, ... 於 agirls.aotter.net -

#66.10月手機回收月好禮獎不完 - 苗栗縣政府

今年將延續舉辦回收抽新機活動,這次回收舊手機將有機會獲得iPhone 12 mini、Samsung Galaxy A52、ASUS ZenFone7、HTC U20等智慧型手機。 環保署今年邀請各大手機品牌及 ... 於 www.miaoli.gov.tw -

#67.10月手機回收月!廢手機回收宜起來,宜蘭加碼抽i鳳 - 宜蘭縣政府

行政院環境保護署為促進資源循環,鼓勵民眾回收廢手機,自108年起訂定每年10月為手機回收月,民眾反映熱烈。今年度更結合品牌、電信、便利商店、新創公司及縣市環保局 ... 於 www.e-land.gov.tw -

#68.【討論】環保署《十月手機回收月》2021 - 巴哈姆特

手機回收 行動計畫 為了促進資源循環,鼓勵民眾回收廢手機,環保署自108 年起訂定每年10 月為手機回收月,今年更結合10 大品牌及5 大電信業者共同 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#69.環保署結合業者推動回收手機全台3000據點 - 中央社

環保署 也呼籲,考量回收安全性,民眾送回收時應儘量維持手機完整度,可自行先刪除個人資料,避免個人資料外洩,將手機設回原廠設定,或至各品牌手機官網或 ... 於 www.cna.com.tw -

#70.手機回收月活動 - 生活廢棄物質管理資訊系統

環保署 訂為每年10月為手機回收月,期望透過回收廢手機抽獎活動,提醒民眾定期檢視家中可回收之手機並排出,以提升回收成效。 二、辦理單位:. (一)主辦單位:行政院 ... 於 hwms.epa.gov.tw -

#71.環保署回應報載手機回收率未達三成 - 天秤座法律網

有關民眾於平面媒體投書「三成回收率,這是台灣嗎?」建議環保署應注意食衣住行育樂等. 於 www.justlaw.com.tw -

#72.今天回收舊手機抽iPhone 12 mini,三星回收舊手機更加碼

環保署 為促進資源循環,鼓勵民眾回收廢手機,自108年起訂定每年10月為手機回收月,108年回收2.3萬支,109年回收3.7萬支手機,民眾反映熱烈。 於 www.techbang.com -

#73.超商、電信門市可直接換錢!環保署推舊手機回收活動

環保署 每年10 月的手機回收月活動稍早開跑,而今年也與往年不同,與更多實體門市展開合作,包括電信門市及各大手機品牌,也可不限廠牌、機型,回收 ... 於 3c.ltn.com.tw -

#74.回收廢機換iPhone 11 環保署推手機回收月「抽獎活動只限十月」

為提高國人手機回收意願,並推廣手機回收點資訊,環保署推出「十月手機回收月」,只要在這個月將家裡不要的廢手機個資刪除後,拿到各縣市回收站回收,即可 ... 於 e-info.org.tw -

#75.手機回收月開跑|交廢機抽iPhone 12 mini vivo加碼送這支超有 ...

今(10/1)起是年度手機回收月開始,行政院環境保護署主打「你給我一支廢手機,我給你一張抽獎券!」只要交出廢機,有機會換新機,最大獎是APPLE iPhone ... 於 tw.appledaily.com -

#76.廢3C換好禮「手機回收月」10/1開跑

行政院環保署訂定每年10月為「手機回收月」,台中市政府環保局配合環保署政策,擴大舉辦廢資訊物品回收活動,即(1)日起至10月31日止,民眾只要攜帶廢 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#77.來遠傳回收廢手機加碼再送$50配件購物金

配件購物金兌換方式:完成活動網頁填資並領取QR Code(贈品兌換畫面轉寄/截圖無效),至門市完成廢手機回收即可立即兌換。 ✦活動時間:2021/9/1-2021/10/31. 於 webcgc.fetnet.net -

#79.10月回收舊手機抽新機!環保署教你3步驟快到指定地點兌換摸 ...

環保署 為鼓勵民眾回收舊手機,將每年10月訂定為「手機回收月」,去年(108)首次舉辦手機回收活動,民眾反映熱烈,共回收2萬3241支手機,約可得到1公斤 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#80.110年手機回收月,正式開跑!!

環保署 今年結合各縣市環保局、10大手機品牌、及5大電信業者共同推動手機 ... 活動終旨:建立舊手機回收好習慣,避免手機廢棄物任意丟棄,污染環境, ... 於 www.ntepb.gov.tw -

#81.電路板含稀有貴金屬環保署推手機回收 - 民視新聞

為了鼓勵民眾把家裡的舊手機,拿出來回收再利用,環保署與企業聯合,推動手機回收行動計畫,要讓舊手機回收更加便利。您知道嗎? 於 www.ftvnews.com.tw -

#82.手機回收抽好禮廢資訊產品回收加碼送購物金

環保局表示,市民朋友於活動期間持廢手機至各行政區的清潔隊與內湖再生家具場(詳見附表一)進行回收,配合環保署的手機回收抽獎活動,可拿到活動抽獎序號單,民眾利用QRcode ... 於 www.dep.gov.taipei -

#83.10月舊手機回收月,回收舊手機可抽新手機

台灣民眾每年購買約600萬支手機,所汰換下來的手機約有50%以上留在家中當備用,或擔心個資外洩問題不願丟棄。環保署為促進資源循環,訂定每年10月為手機 ... 於 tel3c.tw -

#84.十月手機回收月-回收手機來抽獎 - 新北市政府環境保護局

環保署 訂定每年10月為手機回收月,期望透過回收廢手機抽新機活動,提醒民眾定期回收家中之廢手機。另透過活動宣導手機回收價值,提升廢手機回收成效。 於 www.epd.ntpc.gov.tw -

#85.手機回收月回收舊手機送你借電券 - 行動電源租借

環保署 訂定每年10月為手機回收月,今年ChargeSPOT正式成為「手機回收月」的合作夥伴,透過回收廢手機不但能參加抽獎,寄到ChargeSPOT回收限定獲得加碼 ... 於 www.charge-spot.tw -

#86.響應環保「回收廢手機,抽獎拿優惠」手機回收月 - 洋蔥網通

辦理單位 · 主辦單位:行政院環境保護署 · 協辦單位: 1.線上回收: ChargePOT、點子行動科技 2.線下回收: 直轄市、縣(市)環保局、SAMSUNG、OPPO、台灣小米( ... 於 www.onion-net.com.tw -

#87.PChome 線上購物

2019環保署網購包裝減量標章; 2018資訊月百大創新產品獎-創新金質獎(PChome Fastag智慧標籤); 2017DTA Award數位服務創新獎-貿易便捷化與跨 ... 前往:手機版; 電腦版. 於 shopping.pchome.com.tw -

#88.110年度環保署手機回收月活動 - 嘉義縣大林鎮公所

110年度環保署手機回收月活動, 列印 ... 手機一經交付回收並取得抽獎單後,不要求已廢手機。 2. 依中華民國稅法規定. a 獎品價值超過新臺幣1,000 元,須納入個人綜合 ... 於 dalin.cyhg.gov.tw -

#89.高雄市政府環境保護局-城市尋寶地圖網

環保署手機回收 月-回收廢手機,抽獎拿優惠 活動日期:110年10月1日至31日 ... (4)手機刪除個資方式及活動相關訊息公布於行政院環境保護署生活廢棄物質 ... 於 ksepb.clweb.com.tw -

#90.LG免曬衣乾衣機16kg - 大潤發網路購物中心

廢四機回收說明:「新購公告指定規格之電視機、洗衣機、電冰箱或冷、暖氣機時,販賣業者應提供同 ... 本網站配合環保署廢四機回收服務,廢四機回收專線:0800-085717。 於 www.rt-mart.com.tw -

#91.舊手機回收可抽獎!環保署10月手機回收月、要送iPhone

舊手機回收可抽獎!環保署10月手機回收月、要送iPhone、Samsung Galaxy等新型手機共9支 · 三星智慧館門市 · 台北三創(台北市中正區市民大道三段2號1F) · 士林 ... 於 www.carture.com.tw -

#92.SYM三陽機車官方網站|台灣機車品牌熱銷首選SYM機車

三、行政院環境保護署、內政部警政署及公路監理機關將針對車主擾寧之行為及製造噪音之車輛加強取締,以維護民眾生活安寧。 四、外送業者、營業用車等特殊用途車主,應 ... 於 tw.sym-global.com