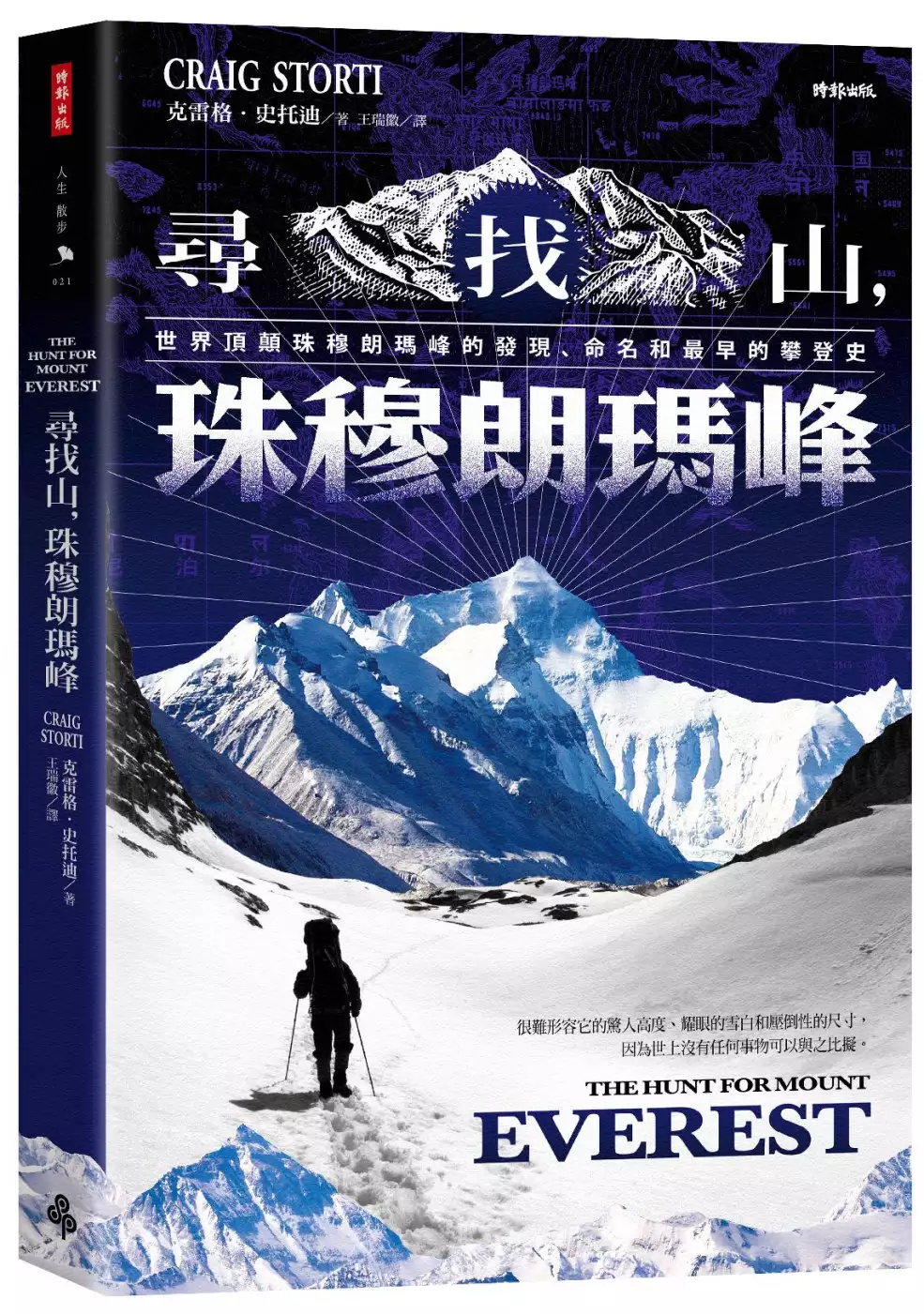

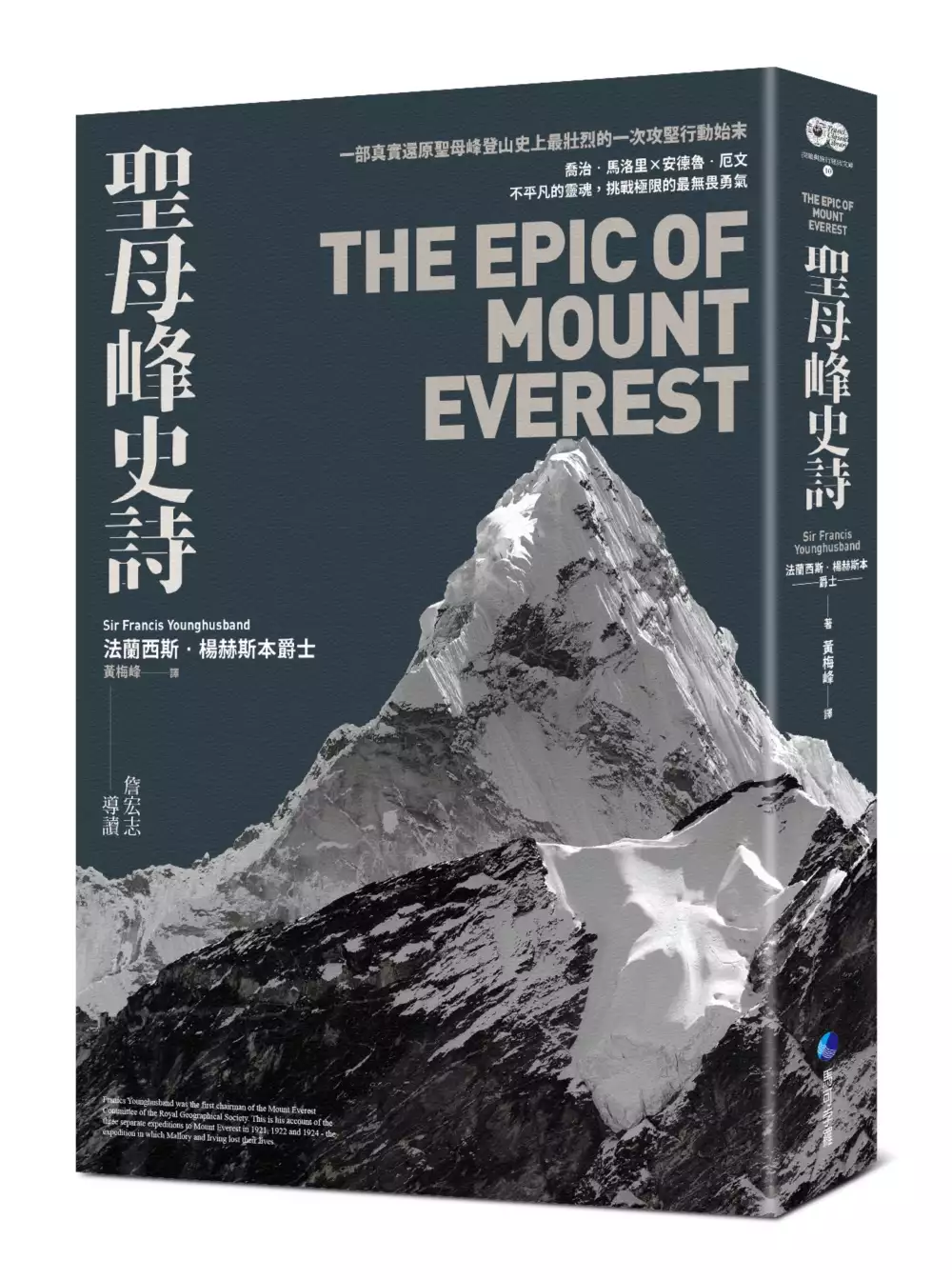

珠穆朗瑪峰高度的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦CraigStorti寫的 尋找山,珠穆朗瑪峰:世界頂顛珠穆朗瑪峰的發現、命名和最早的攀登史 和SirFrancisYounghusband的 聖母峰史詩 (探險經典平裝本回歸) :一部真實還原聖母峰登山史上最壯烈的一次攻堅行動始末都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「聖母峰長高了!」中國和尼泊爾為何共同宣布新高度?美媒揭 ...也說明:聖母峰的最新高度為8848.86 公尺,與外界普遍認為、英國殖民時代印度調查局測得的8848 公尺差距不大,卻被中方稱為「有史以來測得最精準的高度」。

這兩本書分別來自時報出版 和馬可孛羅所出版 。

國立政治大學 民族學系 張駿逸、張中復所指導 張昆晟的 教政共生--以德格王統轄區域為觀察中心的康巴藏區菁英研究 (2018),提出珠穆朗瑪峰高度關鍵因素是什麼,來自於共生、支配、神聖性、藏傳佛教、宗派發展。

而第二篇論文淡江大學 土木工程學系博士班 王俊雄所指導 黃冠智的 白冷會公東高工教堂建築之研究 (2018),提出因為有 現代教堂、建築現象學、建築精神、公東高工、達興登的重點而找出了 珠穆朗瑪峰高度的解答。

最後網站对珠峰(全称珠穆朗玛峰) - 您需要了解的一切 - Everestian則補充:关于珠峰 · 令人震惊的纪实. 此峰的确被认为是世界上最宏伟、且最惨烈和危险的地方之一。 · 攀登珠峰需要花多少钱? 如今,这是一个非常流行的问题, 大家都知道, 高海拔探险是 ...

尋找山,珠穆朗瑪峰:世界頂顛珠穆朗瑪峰的發現、命名和最早的攀登史

為了解決珠穆朗瑪峰高度 的問題,作者CraigStorti 這樣論述:

人類最值得記錄的攀登史! 攀登世界最高峰珠穆朗瑪峰,人們前仆後繼的挑戰, 一段連綿七十年尋找世界最高峰的探險祕史,成了一頁壯闊的歷史。 找到一條登頂的路,這絕不是件容易的事, 寫在珠峰首次探險滿100週年之際,一段揭露尋山歷程的絕美故事。 大多數珠穆朗瑪峰編年史都講述了這座山的攀登歷史,以及1921年之後發生的一切。 本書描述在這之前發生的一切鮮為人知值得銘記的故事。 ▎這是一個充滿戲劇性的故事,當中有許多傳奇人物──喬治.埃佛勒斯、弗朗西斯.楊赫斯本、寇松和基奇納(Herbert Kitchener)勳爵、喬治.馬洛里──還有一些沉默英雄:拉達納斯.希克達、亞歷山大.凱拉斯、十三世

達賴喇嘛、查爾斯.貝爾爵士。 ▎這是一個關於間諜、陰謀和斬首,關於戰爭(實際上是兩場戰爭)和屠殺,關於令人屏息的政治、外交和軍事失誤,關於大膽拚搏、驚險逃命和真勇氣的故事。 ▎還有,這也是一本關於地表最壯麗的地理景致的故事。風是強大的存在,還有雨和泥,連同杜鵑花、蘭花、水蛭、蝴蝶、蚊蚋和沙蠅。數百頭公牛、犛牛和騾子輪番上場,還有幾千隻駱駝、為數眾多的大象和至少兩隻斑馬(牠們沒能成功)。故事的背景是地表最壯麗的地理景致。 ◤自1921年起,不斷有人試圖珠穆朗瑪峰(聖母峰)!今天,除了喬治.馬洛里,沒人記得1921年遠征中其他西方人的名字。事實上,他們的後半生際遇可說南轅北轍:

兩人被謀殺;一個瘋了;其中兩人各自達到事業巔峰;還有兩人,霍華德-伯里和蓋伊.布拉克,則有著較為平靜的第二春。 ◤山的高度!珠穆朗瑪峰於1850年首次測量,但在接下來的71年中,直到1921年,任何西方人最接近珠穆朗瑪峰的距離是40英里。 ◤一個穿越阿爾卑斯山、喜馬拉雅山、尼泊爾和西藏、大英帝國(尤其是英屬印度和拉吉)、被稱為偉大博弈的英俄對抗、災難性的第一次阿富汗戰爭以及非凡的印度考察的故事──它比世界上最高的山還要大得多。 ◤一九二一年六月兩名英國人馬洛里(George Mallory)和布拉克(Guy Bullock)成為史上第一批站在珠峰山腳下的人,足足花了四分之三世

紀的時間。而弗朗西斯.楊赫斯本於一九○三、○四年遠赴西藏的特使任務將成為通往這片難以企及之地、最終通往全球第一高峰的鑰匙。 ◤在七十一年當中,珠峰的真實本質始終詭奇地懸而未決。它既是現實,也是神話;部分是符號,部分是實質;最重要的,它是一種象徵,代表了至高無上但無法企及的事物。這是一種象徵變成一座山的故事。 本書特色 .關於山的權威書籍!珠穆朗瑪峰的發現、命名和最早的攀登歷史。 .一個色彩繽紛的偵探故事!講述了建立帝國的英國測量員、探險家和登山者,他們堅信珠穆朗瑪峰必須被英國人征服,絕對不會失敗。 .本書呈現給我們一段動人但被忽略的傳奇事蹟!當中的冒險、技能、外交、勇

氣、堅毅甚至衝突促成了兩名英國登山家於一九二一年六月締造了第一批西方人(幾乎可以肯定,也是第一批人類)攀登珠峰的創舉,也因此奪下世界探險史僅存的最後一大獎賞。 國際讚譽 「強烈且刻畫入微。」──《印度史》(India:A History)作者約翰.凱伊(John Keay) 「一本豐富多彩而迷人的書,從意想不到的角度敘述珠穆朗瑪峰的故事,展露一張又一張臉孔,發掘了穿越眾人熟悉地域的驚人新路線。」──《狂風所在》(Where the Wild Winds Are)作者尼克.杭特(Nick Hunt) 「充滿趣味、發人深省。」──《夢想巔峰:登山家馬洛里傳記》(The Wild

est Dream: The Biography of George Mallory)合著者彼得.吉爾曼(Peter Gillman) 「那些尋求超越珠穆朗瑪峰知識的人會喜歡這本書攀登敘事,以及那些欣賞導航和探索細節的人。」──《書單》(Booklist) 「一個啟發性和令人回味的早期珠穆朗瑪峰歷史。」──英國高山俱樂部前副總裁梅蘭妮.溫德里奇(Melanie Windridge, former vice president, UK Alpine Club) 「公眾想像中的珠穆朗瑪峰早年歷史,是最好的非虛構小說!」──NetGalley的評論員Alisha Trenalone

「作者寫了一個非常引人入勝的敘述,清楚地解釋了問題,並在講故事和歷史性之間取得了平衡。」──NetGalley的評論員 Alexandra Pierce 登峰推薦 江秀真│台灣福爾摩莎山域教育教育推廣協會理事長 呂忠翰│探險家兼世界公民 張元植│新生代登山家 雪 羊│山岳攝影師 詹喬愉│新生代登山家 詹偉雄│作家、K2 Project發起人 (按姓氏筆畫排序)

珠穆朗瑪峰高度進入發燒排行的影片

上週漏網東西軍角逐的選項是:「穿山甲除藥」vs.「深潛太空人」。經過24小時的刺激票選之後呢,「深潛太空人」獲得50.5%的票數,險勝了1個百分點而已。

這次的廝殺真的非常激烈,完全沒辦法預料哪一條會贏,我們節目開播以來頭一次看到這麼接近的票數!雖然穿山甲高票落選,但還是要在這邊呼籲:沒有買賣就沒有殺害。

「深潛太空人」這個題目非常科普,繼5月底,美國睽違9年再度發射載人火箭後,美國太空人又繼續創造新的里程碑,不過這次不是上太空,而是「下海」寫歷史,下海就是字面上的下海。美國史上第一位完成「太空漫步」的女性太空人,現年68歲的凱薩琳‧蘇利文,選在世界海洋日的前一天6月7日,潛入馬里亞納海溝南端的最深處「挑戰者深淵」,成為世界上第一個抵達這個地球最深處的女性,但更厲害的是,她還是目前世界上唯一一個,既上過太空又到過海溝的人,上天下海成就解鎖。

這次蘇利文是和另一名美國退休海軍軍官「維斯科沃」搭檔,整趟任務包括下潛和上升,共花了大約4到5小時,兩人下潛了1萬零925公尺,在海溝底部的溫度攝氏零下5度,但很可惜沒看到魚。回到陸地上的時候,蘇利文還打電話給距離地球408公里外的「國際太空站」連線一下。總之呢,蘇利文現在可以很自豪的說,她曾經造訪過離地球最遠的地方,以及離地心最近的地方。

蘇莉文其實在踏入航太業以前,幾乎是沒有任何科學背景的,會成為太空人其實也有點無心插柳。她父親是航空工程師,雖然她從小就對太空非常感興趣,但後來讀大學的時候,卻想說自己很擅長學習新語言,那乾脆主修語言好了,還計畫成為一名翻譯人員,不過大一的時候選修了一門海洋生物學課程,就這樣歪掉跑到了科學的懷抱。後來她大學畢業的時候拿的是地球科學學位,26歲就拿到地質學博士學位,結果畢業那年耶誕節左右,她哥哥參加了NASA的太空人招聘計畫,也鼓勵她去申請看看,結果1978年她就被選中,成為NASA第一批女性候選太空人之一。

她在NASA服務的15年間,總共執行過三次太空梭任務,累計532個小時的太空飛行記錄,除了剛剛提到的,她是第一個完成太空行走的女太空人以外,還參加過一些厲害的任務,像是1990年4月美國部署哈伯太空望遠鏡,她就是其中一員。

1993年離開NASA,跑去擔任「美國國家海洋和大氣管理局」(NOAA)的首席科學家,後來被歐巴馬任命為這個單位的行政長官,2014年被《時代雜誌》選為百大人物之一。反正她就是一個從外太空到內子宮都開外掛的人,上知天文下知地理,陸海空三棲達人。

「挑戰者深淵」是太平洋「馬里亞納海溝」的最深處,最最最深處是1萬零971公尺,是目前已知地表最深的地方,比凱莉的股溝還要深(?)我們知道世界第一高峰是「珠穆朗瑪峰」對吧?「珠穆朗瑪峰」的海拔高度是8,848公尺,想像一下你把「珠穆朗瑪峰」倒插進海底,都還碰不到「挑戰者深淵」的底部,據說你往溝裡丟一塊石頭的話,要一個多小時才會到底。那海溝底部的溫度大約是攝氏0度左右,而且四周一片漆黑,水壓是8噸,相當海平面壓力的1100倍,如果潛水艇破一個小洞,應該不到一秒人就變肉醬。

因為環境真的太險惡了,所以過去執行過的任務,有載人加上沒載人的,兩隻手數得出來,甚至比上過月球的人數還少。最早一次是1960年,美國探險家和瑞士探險家聯手下潛,停留了20分鐘,發現海溝底有魚蝦之類的生物,1995年日本也執行了一次無人下潛,最有名的是2012年,奧斯卡名導演「詹姆斯卡麥隆」,挑戰單人下潛,還一口氣停留了3個小時,而一開始我們提到的,跟蘇利文搭檔的「維斯科沃」,他自己在2009年兩度獨自挑戰成功,然後帶蘇利文下去之後隔沒幾天又帶了另一個女登山客下去,真的是把潛水艇當計程車搭,喔對了,他2009年的時候說他在海溝裡看到塑膠袋和糖果包裝紙,所以在這邊也要呼籲大家減塑,不然真的很誇張,連那麼深的海溝裡都有人類的垃圾足跡。

其實現在隨著科技發展,要飛天遁地都不成問題,不過我曾經聽過一段話說得很好,就是不要抱持著「征服」的心態去挑戰大自然,不然總有一天會被大地之母教訓,我們要帶著尊敬的心情與大自然互動,也別忘了愛護環境和動物,穿山甲沒有療效,不要再吃穿山甲了喔~

--------------------------------------

《#范琪斐的寰宇漫遊》每周四晚間九點在 #寰宇新聞台 播出,沒跟上的也沒關係,歡迎訂閱我們的 YouTube 頻道 🔔#范琪斐的寰宇漫遊 🔔https://reurl.cc/ZvKM3 1000pm準時上傳完整版!

教政共生--以德格王統轄區域為觀察中心的康巴藏區菁英研究

為了解決珠穆朗瑪峰高度 的問題,作者張昆晟 這樣論述:

摘 要德格,藏文寫做སྡེ་དགེ,清代文書稱之疊爾格、保蓋、德爾格忒,或簡稱德爾格,為多康(མདོ་ཁམས)藏族區域勢力較強的政治實體,具有王國的行政規模。該政權由德格家族掌握,從13世紀開始向外發展,其統治一直延續至20世紀中。該政權於18世紀上半葉歸附清朝,成為多康四大土司之一。但即便如此,德格在統轄區域內,仍享有儼然國中之國的充分自治空間,並且與當地宗教菁英共創了高度發展的多康文教氛圍,成為康巴人(ཁམས་པ)的文化中心;從宗派發展上來說,德格亦是對今日藏族系統性宗教教義思想、宗派發展與宗教儀軌影響有著深遠影響的宗派復振中心,形成了堪與衛藏宗教權威媲美的另一據點。在本論文中,筆者系統

性地梳理了德格政權的發展史以及宗派的發展及互動模式,並提出「教政共生」乃為該地政教菁英互動關係的格局,並對型塑這種格局的各個面向進行探討,例如:政教菁英的話語權、神聖性建構與文字化過程,菁英間的互利與支配關係,以及凝聚菁英成員彼此之間的內在凝聚力量,包括家庭意識、屬地主義、共祖概念…等,並據以說明藏族系統性宗教的各宗派在德格的發展模式。

聖母峰史詩 (探險經典平裝本回歸) :一部真實還原聖母峰登山史上最壯烈的一次攻堅行動始末

為了解決珠穆朗瑪峰高度 的問題,作者SirFrancisYounghusband 這樣論述:

「因為山就在那兒」 喬治‧馬洛里X安德魯‧厄文 不平凡的靈魂,挑戰極限的最無畏勇氣 真實還原聖母峰登山史上最壯烈的一次攻堅行動始末!! 在生命中,知識並非一切。 科學可能滿足了,靈魂卻不。 促成這樁事業的,是人的精神,而非科學。 精神永遠不能安息,除非它完成了自己。 ──法蘭西斯‧楊赫斯本 一九二四年六月八日,英國聖母峰探險隊隊員喬治‧馬洛里和安德魯‧厄文做最後一度嘗試登頂。從英國出發前,有人問馬洛里為何在失敗兩次後還打算登頂,他做了句有名辯辭:「因為山就在那兒」。這兩個人「最後一次被看見的時候,正矯健地往山頂 攀登」,之後他們消失了……。 直到七十五年後,一九九九年五月,馬洛里

凍得像雪花石膏般的屍體,才在聖母峰高聳入雲的斜坡上被尋獲。但他身上沒有照相機,沒有筆記,沒有任何證據可顯示他們倆是否早在紐西蘭籍登山家希拉瑞(Sir Edmund Percival Hillary, 1919-)和雪巴嚮導丹增成功攻頂前三十年,就已登上聖母峰頂,是否創下了世上首次登上世界最高峰的歷史紀錄……。 楊赫斯本這位攀登聖母峰的提倡者和慫恿者,英國皇家地理學會聖母峰委員會首屆主席,在一九二六年代表聖母峰委員會撰述此書,記述下英國在一九二一、一九二二和一九二四試圖登上聖母峰峰頂的嘗試。他以真實的角度審視整個事件的原委,完美書寫出這些登山行動整個過程的真實場景,並不偏不倚為這些英勇的功績

留下紀錄──那個時代,水土適應的極限及持久缺氧的結果,科學上所知甚少,更還沒有衛星電話、全球定位系統、直昇機、保暖雪衣,以及地圖的指引。這些不平凡的靈魂,無疑達成了早期登山探險成就的極致,也證實了人類挑戰挑戰極限的無畏勇氣。

白冷會公東高工教堂建築之研究

為了解決珠穆朗瑪峰高度 的問題,作者黃冠智 這樣論述:

本文探討台東白冷會的公東高工教堂,以其與真實世界之間所交織而成的脈絡,呈現公東高工教堂的建築意義,以及公東高工教堂對台灣建築的意義。公東高工教堂的形成,是白冷會(業主)、達興登(建築師)與營造單位之間協力合作之下的產物,三者的建築觀在各自的世界之中成形,對建築各自懷抱著不同的意圖與想像,這些不同觀念之間從概念到實體的轉譯,成為公東高工教堂最後的實體呈現。為文首先將公東高工教堂放入台灣天主教教堂建築的發展脈絡中,以詮釋公東高工教堂對台灣建築的重要意義。其次,梳理瑞士現代教堂的發展過程、白冷會的教堂理念,以及達興登的建築觀,以現代教堂空間觀的演變作為脈絡背景,詮釋公東高工教堂的建築意義,並比較白

冷會對教堂建築的想像與達興登設計意圖的異同。最後從營造單位對施工圖的調整與適應,解釋公東高工教堂最後呈現的實質樣貌。本文的研究發現如下。首先,公東高工教堂在台東的落地生根,將歐洲在二十世紀初現代教堂發展的高峰帶到台灣,讓台東成為二戰後建築國際交流的重要場域之一。一群來自瑞士天主教的白冷會傳教士,在大時代的歷史洪流中,輾轉來到了台東,並帶來白冷會樸素務實的建築觀。其次,達興登在公東高工教堂設計中,與白冷會的教堂建築觀並不完全相同。白冷會早期的現代教堂中,接受瑞士簡約的現代建築觀,並沒有受到現代藝術動態平衡的影響,謙遜質樸是白冷會重要的物質精神。達興登則在公東高工校園設計中,實踐他在《現代建築發展

與定位》這本博士論文中提出的「衍生形、動態平衡、相對的創意」等的建築原則,並以知覺性與情緒性的建築語言,顯現他對於建築精神性的追求。達興登在公東高工教堂中繼承廊香教堂的設計手法,加上他對於天主教的禮儀改革運動的認識,將瑞士中部山區的場所精神轉化到他的設計,以戲劇化的光線、質樸的噴凝土材料、動態平衡的空間配置,以及祭壇為核心的空間佈局,塑造現代教堂的神聖氛圍。達興登的建築思想受到德日進的泛心論、海德格的存在現象學、格式塔心理學與榮格精神分析的影響,而這些觀念在青年達興登的公東高工教堂中已經可以看到端倪。最後,公東高工教堂的建築實體,是二戰後初期台東現代營建技術的呈現,營造單位面對台東的氣候與環境

對原始設計做了局部的調整。為了抵禦颱風的侵襲,調整了門窗的構造形式,卻在無意中影響了達興登的設計意圖。當時台東的建築匠師還在努力克服新的技術,對於構築的詮釋能力還有待提升。達興登認為每一種類型的現代建築,都有其相應的精神性,而教堂作為現代建築的一種類型,現代教堂的精神性就是教堂的神聖性。白冷會公東高工教堂默默的矗立在台東50多年,台灣也已經逐漸脫離僅僅維持基本生存的社會狀況,有能力追求更高的精神生活,在這個時候重新理解這棟教堂,將對台灣建築未來的發展,有著非常重要的啟示作用。公東高工教堂並不只是教堂,它是引導我們認識現代建築的精神性與空間感動力最有效的範例。

珠穆朗瑪峰高度的網路口碑排行榜

-

#1.珠峰大本营海拔,珠峰大本营旅游海拔,拉萨到珠峰 ... - 西藏旅游

珠穆朗玛峰 海拔8844.43米,是大陆海拔最高点,是世界第三极。近距离观赏珠峰的最佳位置位于中国西藏的珠峰大本营,该地区海拔在5200米左右。 於 www.tibetway.com -

#2.珠穆朗玛峰的高度和攀登歷史- 世界名山 - Google Sites

聖母峰最近的一次測量在2005年,是由中國國家測繪局測定。2005年3月的聖母峰複測大型科考活動啟動開始,歷時兩個多月的探測,5月22日第一批登頂隊員11時08分成功 ... 於 sites.google.com -

#3.「聖母峰長高了!」中國和尼泊爾為何共同宣布新高度?美媒揭 ...

聖母峰的最新高度為8848.86 公尺,與外界普遍認為、英國殖民時代印度調查局測得的8848 公尺差距不大,卻被中方稱為「有史以來測得最精準的高度」。 於 www.taisounds.com -

#4.对珠峰(全称珠穆朗玛峰) - 您需要了解的一切 - Everestian

关于珠峰 · 令人震惊的纪实. 此峰的确被认为是世界上最宏伟、且最惨烈和危险的地方之一。 · 攀登珠峰需要花多少钱? 如今,这是一个非常流行的问题, 大家都知道, 高海拔探险是 ... 於 www.everestian.com -

#5.[西藏珠穆朗瑪峰大本營]一生必去的感動~世界最高峰就在眼前

如果沒親眼看過珠峰,別說你來過西藏! ... 珠穆朗瑪峰早期稱作聖母峰,海拔8,848米,是喜馬拉雅山脈的主峰,也是世界上最高的山峰。 於 www.xinmedia.com -

#6.珠峰新碑珠峰新身高米紀念碑是什麼時間立的 - 櫻桃知識

珠峰 高程測量紀念碑”上顯示珠峰的海拔高度為8844.43米。其實,紀念碑所在地海拔只有5200米,但由於非專業登山者不被允許擅自攀登峰頂,所以對普通遊客來說 ... 於 www.cherryknow.com -

#7.達海拔8848.86公尺習近平與尼泊爾總統8日共同宣布 - 上報Up ...

《新華社》報導,世界第一高峰聖母峰(Mount Everest,也譯珠穆朗瑪峰)8日修訂全新高度、已達「8848.86公尺」,中國主席習近平與尼泊爾總統班達 ... 於 www.upmedia.mg -

#8.珠穆朗瑪峰- 維基百科,自由的百科全書

珠峰 山體呈巨型金字塔狀。雪線高度北坡為5800-6200米,南坡為5500-6100米。 東北山脊、東南山脊和西山山脊中間夾 ... 於 zh.wikipedia.org -

#9.从珠穆朗玛峰的高度有趣的谜语 - VOI.id

其他人则认为,珠穆朗玛峰与喜马拉雅山的其他山脉一样,由于其所占据的构造板块的移动,实际上可能随着时间的推移而升高。但是专家说,大地震会导致这一过程逆转。 尼泊尔 ... 於 voi.id -

#10.【新聞智庫】量度珠峰

【Now新聞台】珠穆朗瑪峰是世界最高峰,每年要挑戰它的人不計其數。 ... 不過,外界有不同的看法,在珠峰另一邊的尼泊爾,量度珠峰的高度時,峰頂的 ... 於 news.now.com -

#11.世界第一高峰:珠穆朗瑪峰 - 華人百科

珠穆朗瑪峰 ,簡稱珠峰,高度8844.43米,為海拔世界第一高峰。1975年7月23日,我國精確測得。峰頂位于中國與尼泊爾的邊界,南坡位于尼泊爾薩加瑪塔專區,北坡位于中國 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#12.10203m才是世界第一高峰的高度,珠穆朗瑪峰不是世界最高山峰

珠穆朗瑪峰 ,簡稱珠峰,高度8844.43米,是為海拔世界第一高峰。1975年7月23日,我國精確測得。峰頂位於中國與尼泊爾的邊界, 於 daynews.co -

#13.Mount Everest 珠穆朗瑪峰(聖母峰) 8848M (亞洲最高峰中國和 ...

喜馬拉雅山脈是地球上最高的山脈,位在尼泊爾薩加瑪塔區和中國西藏邊境,其中珠穆朗瑪峰(聖母峰) 海拔8848米,為世界第一高峰。 喜馬拉雅山- 珠穆朗瑪 ... 於 p360130.pixnet.net -

#14.黃怡:攀爬聖母峰的的勇氣與運氣 - 天下雜誌

基地營(5,365公尺)的氧氣量約等於海平面的一半,峰頂(8,848公尺)則只剩三分之一,海拔一升高,人體往往需要好幾個禮拜才適應,因此登山者3月便已抵達 ... 於 www.cw.com.tw -

#15.珠穆朗瑪峰海拔高度到底是多少?究竟哪個數據才最準確?

地球人恐怕都知道,這個藍色星球上的最高峰就是珠穆朗瑪峰。它位於中國和尼泊爾交界處的喜馬拉雅山脈,我國最新測量海拔高度為8844.43米。 於 kknews.cc -

#16.珠穆朗瑪峰一年長多高,珠穆朗瑪峰有多高?

珠穆朗瑪峰 最近的一次測量在1999年,是由美國國家地理學會使用全球衛星定位系統測定的,他們認為珠峰的海拔高度應該為8850米。現在中華人民共和國公認的 ... 於 www.diklearn.com -

#17.珠峰“新身高”是怎么测出来的?-8848.86米!珠穆朗玛峰新高度

8日,中国和尼泊尔联合公布珠峰“新身高”——8848.86米。 珠峰高程测量的核心,就是精确测定珠穆朗玛峰高度,这同时也是一项代表国家测绘科技发展水平的综合 ... 於 www.stdaily.com -

#18.山,在這裡 紙上攻頂14座8千公尺高山 - 報導者

窺探世界上最高的14座山峰. 1. 珠穆朗瑪峰(聖母峰,Mount Everest). 高度:8,848公尺,世界第一高峰。 位置:喜馬拉雅山脈中段 ... 於 www.twreporter.org -

#19.第一观察| 中尼元首共同宣布珠峰“身高”有何深意? - 宁夏新闻网

珠穆朗玛峰,世界海拔最高峰,地球之巅。 早在300多年前,中国人就迈出了探求珠峰高度的步伐。公元1715年前后,康熙年间,清政府 ... 於 www.nxnews.net -

#20.世界上最高峰是珠穆朗瑪峰,海拔約8844米,合多少千米 - 多學網

珠穆朗瑪峰 (俗稱珠峰)是喜馬拉雅山脈的主峰,同時是世界海拔最高的山峰,位於中國與尼泊爾邊境線上,北部在中國**定日縣境內,南部在尼泊爾境內,是世界最高峰, ... 於 www.knowmore.cc -

#22.最新珠峰高度是怎样测出来的 - 新华网

12月8日,中国和尼泊尔两国联合对外宣布,经过两国团队的扎实工作,珠穆朗玛峰的最新高程为8848.86米。此次珠峰高程测量也是我国对珠峰展开的第四次大 ... 於 www.xinhuanet.com -

#23.珠穆朗瑪峰是世界第一高峰,它的海拔高度約是8848米,它高度

因為在珠穆朗瑪峰的附近還有四座山峰,珠峰位居第三,所以稱為珠穆朗瑪峰。 2.珠穆朗瑪峰是世界海拔最高的山峰,按2005年中國 ... 於 www.beterdik.com -

#24.珠穆朗瑪峰(Qomolangma)簡稱珠峰 - 中文百科知識

珠穆朗瑪峰 海拔8844.43米,是喜馬拉雅山脈的主峰,也是世界上最高的山峰。藏語中“珠穆”是女神的意思,“朗瑪”是第三的意思。因為在珠穆朗瑪峰的附近還有 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#25.珠峰现在有多高?普通人能登珠峰吗?答案在这里_新华报业网

今天(4月30日)下午,2020珠峰高程测量首场新闻发布会介绍了我国国策队和中国登山队计划在5月份开展登顶测量任务,这次测量是精确测定珠峰高度,使得 ... 於 news.xhby.net -

#26.中國尼泊爾就珠峰高度終於達成一致| 珠穆朗瑪峰| 大紀元

中國和尼泊爾終於就橫跨兩國邊界的珠穆朗瑪峰(埃佛勒斯峰)的高度達成了一致意見。 於 www.epochtimes.com -

#27.珠穆朗玛峰分布在两个国家,为什么会属于我国呢?

珠穆朗玛峰 是世界海拔最高的山峰,一直以来,登山探险者们都以征服它为荣。除此之外,历代科学家们也都在不断对其进行测量,企图知晓它的真实高度。 於 new.qq.com -

#28.中尼两国共同宣布珠峰新高度背后的政治含义 - ABC

珠穆朗玛峰 的高度最初由一支英国团队在1856年左右确定为8,842米。 但最广为接受的高度是8848米,该高度由印度地质局于1954年确定。 1999年,一个使用GPS ... 於 www.abc.net.au -

#29.為珠穆朗瑪峰探測新高度背後驚險重重? | 小城大事| 非凡人事

2020年12月8日,中國和尼泊爾聯合對外宣布珠穆朗瑪峰的最新高度。69名測繪隊員花了89天,一深一淺踩過的冰川、積雪, ... 於 www.ourchinastory.com -

#30.楊比蒙的地理小學堂 世界最高峰是?

我們以前聽說的高度應該是8848公尺才對吧,老師還教我們背「爸爸死吧」這種超級 ... 「珠穆朗瑪峰」一直世界各地的登山好手想要征服的名嶽,但是其實攀登該峰有一件 ... 於 terryex.pixnet.net -

#31.世界最高聖母峰「長高了」,中尼兩國同意新海拔高度 - 科技新報

自1953 年5 月29 日,紐西蘭探險家希拉瑞(Edmund Hillary)和丹增諾蓋雪巴(Tenzing Norgay Sherpa)首度攻上聖母峰頂之後,根據印度的一項調查,將聖母 ... 於 technews.tw -

#33.珠穆朗玛峰(世界最高峰) - 搜狗百科

珠穆朗玛 峰山体呈巨型金字塔状,威武雄壮昂首天外,地形极端险峻,环境非常复杂。雪线高度:北坡为5800~6200米,南坡为5500~6100米。东北山脊、东南山脊和西山山脊中间夹 ... 於 baike.sogou.com -

#34.世界第一高峰聖母峰長高了? 最新測量高度8848.86公尺

世界第一高峰的聖母峰(Mount Everest)在中國與尼泊爾經過多年的爭論後,終於取得共識,同意最新的精確海拔高度。 於 www.ourtrails.com.tw -

#35.地址,珠穆朗玛峰景点攻略 - 马蜂窝

是世界第一高峰(已知太阳系最高峰是海拔27000米的火星奥林匹斯山)。藏语“珠穆朗玛jo-mo glang-ma ri”就是“大地之母”的意思。藏语Jo-mo“珠穆” ... 於 m.mafengwo.cn -

#36.珠峰高度是8844米,原先卻是8848米,它變低了嗎其實它仍在 ...

珠穆朗瑪峰 (簡稱珠峰)是世界海拔最高的山峰,高度如今被定義為8844.43米,這是2005年時我國國家測繪局測量的珠峰巖面高度(裸高即地質高度), ... 於 www.nanmuxuan.com -

#37.什麼?聖母峰被擠下世界最高峰的寶座了!?

... 水準面(Geoid),說白話一點就是地理學家是假設這座山的基底坐落於一個靜止不受其他外力影響的海平面上去測量的。所以我們得到聖母峰海拔高度8848 公尺這個數字。 於 jackie-com-tw.medium.com -

#38.45年來3次測量珠峰長高了- 兩岸新聞

此次宣布的8848.86公尺,是基於全球高程基準的珠穆朗瑪峰雪面高程也是岩石高度,也就是說,珠峰長高了。這是中尼兩國團隊克服重重困難、通過開展扎實工作 ... 於 www.chinatimes.com -

#39.長年爭議|中尼確定珠峰高度8848.86米較15年前測量高4米- 晴報

世界第一高峰珠穆朗瑪峰的高度,一直是多方爭論不休的問題,至昨日中國和尼泊爾共同宣布,確認珠穆朗瑪峰最新的雪面高度是8848.86米,較原有的高度 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#40.8848.86米!珠峰“身高”是怎么量出来的? | 界面新闻

那么,地球之巅珠穆朗玛峰究竟是怎么测出来的呢? 为了测量珠峰最新的准确高度,35名中国测量登山队员本月再次向峰顶进发。今年 ... 於 www.jiemian.com -

#41.了解珠穆朗瑪峰的地質 - Also see

在像珠穆朗瑪峰這樣的最高峰頂部,有可能發現4億年前的古老海洋生物化石和貝殼沉積在淺海熱帶海域的底部。 現在它們暴露在世界屋脊上,超過海拔25,000英尺。 山頂峰 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#42.珠穆朗瑪峰新高度與中國“高峰”外交 - RFI

存檔圖片:珠穆朗瑪峰新高度8 848,86米。 Image d'archive: Everest, ... 於 www.rfi.fr -

#43.【珠穆朗瑪峰】世界最高峰珠峰又「長高」?最新高度比15年前 ...

受大陸板塊運動影響,世界最高峰珠穆朗瑪峰的高度,這些年來在不斷變化。中國和尼泊爾今日(8日)聯合公布最新高度為8848.86米,比2005年測定時高 ... 於 china.hket.com -

#44.珠穆朗瑪峰距今多少年? - 小熊問答

兩千多萬年前,喜馬拉雅山地區經歷了一次強烈的地殼運動,山脈快速抬升,很快就達到了相當的高度,開始影響到印度洋暖溼氣流的北上,使青藏高原及其以 ... 於 bearask.com -

#45.珠峰增高:世界最高峰再“长”1米 - DW

中国和尼泊尔宣布了珠穆朗玛峰的"修订高度": 8848.86米(29032英尺)。新高度比尼泊尔前官方高度增加了1米,比中国前官方高度增加了大约4米。 於 www.dw.com -

#46.全世界最高的山 喜瑪拉雅山[ 聖母峰] - 翁盟

外界另有珠峰高度達8848公尺、8840公尺、8850公尺、8882公尺等多種說法。 blog 相片. 珠穆朗瑪峰雖然是世界海拔最高的山峰,但是它的峰頂 ... 於 weng2tw.pixnet.net -

#47.珠穆朗瑪峰高多少米? - 雅瑪知識

珠穆朗瑪峰 是世界海拔最高的山峰,按2005年中國國家測繪局測量的巖面高為8844.43米,尼泊爾則使用傳統的雪蓋高8848米(29029英尺),2010年起兩國官方 ... 於 www.yamab2b.com -

#48.珠峰到底有多高?尼國要自己測量2020年公布結果(圖)

珠穆朗瑪峰 的高度為海拔8848米,似乎已經是眾所周知的事了。不過,這個由印度團隊於1945年測量所得的數字,其實一直備受質疑。 (移動版) 於 www.secretchina.com -

#49.聖母峰長高了!中國和尼泊爾一同宣布新高度 - 自由時報

綜合外媒報導,聖母峰的高度一直存有爭議,最初的數值是由一支英國團隊於1856年公布的8842公尺,但最被廣泛接受的高度則是印度在1954年測量出的8848公尺。 於 news.ltn.com.tw -

#50.中國尼泊爾宣布珠峰新高度達海拔8848.86米 - 東網

今年5月,珠峰高程測量登山隊隊員成功登頂。 中國及尼泊爾兩國周二(8日)共同宣布, ... 於 hk.on.cc -

#51.珠穆朗玛峰为什么看起来并没有那么高? - 知乎

从小我们从地理课上就得知珠穆朗玛峰的海拔高度为8848米,是世界第一高峰。这数据以及称号,给了我们一种… 於 www.zhihu.com -

#52.中國和尼泊爾共同宣布珠穆朗瑪峰最新高度為8848.86公尺

12月8日,中國珠峰測量隊登頂珠峰半年多時間後,給珠峰測量「身高」的測量結果終於公布。 基於全球高程基準,中國和尼泊爾共同宣布珠穆朗瑪峰最新高度 ... 於 chinaqna.com -

#53.珠峰新高度中國尼泊爾異中求同聯合宣佈的五大看點 - BBC

中國主席習近平與尼泊爾總統班達裏高調聯合宣佈世界最高峰——珠穆朗瑪峰的新高度:8848.86米。 於 www.bbc.com -

#54.解密》聖母峰長高了!? 珠峰最新高度測量結果出爐中國 - 風傳媒

世界第一高峰聖母峰究竟有多高?這個問題一直存有爭議,中國與尼泊爾去年合作重新測量聖母峰高度,兩國8日共同宣布聖母峰的新高度為8848.86公尺, ... 於 www.storm.mg -

#55.珠穆朗瑪峰高多少米? - 百合問答

珠穆朗瑪峰 (珠峰)是喜馬拉雅山脈的主峰,位於中國與尼泊爾邊境線上,頂峰位於中國境內,是世界最高峰,藏語中“珠穆”是女神的意思,而“朗瑪”藏語的意思是第 ... 於 www.lilyans.com -

#56.聖母峰真是世界最高峰? | 看雜誌

聖母峰(又稱珠穆朗瑪峰)位於尼泊爾與西藏邊界的喜馬拉雅山脈。據尼泊爾測量資料,海拔高度達8,848公尺。而毛納基山屬於夏威夷火山群,據美國地質 ... 於 www.watchinese.com -

#57.世界最高的山峰:珠穆朗瑪峰(海拔高度可達8850米) - 男爵風

世界最高的山峰:珠穆朗瑪峰(海拔高度可達8850米)介紹:相信大部分人對於世界第一高峰都有著非常熟悉的認知,畢竟它就位於我國西藏邊境上,它就是珠峰 ... 於 m.nanjuefeng.com -

#58.珠穆朗瑪峰新高度

中國國家測繪局公布今年測得的珠穆朗瑪峰海拔高度是8844.43米。 這個高度較1975年中國首次測量到的8848.13米,少了3.7米。 中國國家測繪局局長陳邦柱在新聞發布會 ... 於 ihouse.hkedcity.net -

#59.珠穆朗瑪峰海拔8844米,從這個角度看不是世界最高峰 - 贊遊戲

距離地心最遠的山峰欽博拉索山更有趣的是,地球上還有座山,如果按剛才的提到的相對高度測量的話,那可是比世界最高峰珠穆朗瑪峰高太多了. 於 zanyouxi.com -

#60.珠穆朗瑪峰在哪裡?

海拔29,029英尺(8840米)的珠穆朗瑪峰是根據測量海平面而成為地球上最高和最突出的山峰。 亞洲喜馬拉雅山- 世界上最高的山脈- 跨越六個國家:中國,尼泊爾,印度, ... 於 zhtw.traasgpu.com -

#61.45年來3次測量珠峰長高了 - 翻爆

此次宣布的8848.86公尺,是基於全球高程基準的珠穆朗瑪峰雪面高程也是岩石高度,也就是說,珠峰長高了。這是中尼兩國團隊克服重重困難、通過開展扎實工作 ... 於 turnnewsapp.com -

#62.珠穆朗瑪峰的挑戰@ 獨眼小魚的旅行 - 隨意窩

他們說,在爬珠峰的路上,總是可以看見一具具結冰永不融化的屍體,這些人想要去征服 ... 因為在這海拔5200公尺的高度,一般平地人到達這裡,除了要堤防可能發生的高山 ... 於 blog.xuite.net -

#63.最新見證:珠穆朗瑪峰氣候危機- Greenpeace ...

從前只有旺季4至5個月才上山的他,現在全年無休,因應淡季也湧現的登山者,每年平均往返基地營和周遭環狀健行路線12次。他沿著低中高海拔高度,向我們介紹 ... 於 www.greenpeace.org -

#64.「我們」是誰:珠穆朗瑪峰上,被冰封的人肉地標

那些不幸永遠停留在海拔8,848米的人們,成為了山上的人肉地標。 著名地標一:綠靴子. 在珠穆朗瑪峰上遇見「綠靴子」(Green Boots),代表你已經身處8,500 ... 於 hokkfabrica.com -

#65.世界第1高「聖母峰」到底有多高?尼泊爾宣布「要自己量 ...

受英國殖民的印度時代,曾在1849年測量聖母峰的高度為8778公尺;後來在1849到1950年期間,印度量測的高度為8840公尺;1954年又再度量測一次,高度變成8848 ... 於 www.ettoday.net -

#66.中國尼泊爾宣布珠穆朗瑪峰新海拔:8848.86米

有著險惡的多山邊境、雙邊關係日漸升溫的中國和尼泊爾達成了共識。它們宣布,已測定了世界最高峰的確切高度,尼泊爾政府多年以來認為這個問題越來越 ... 於 cn.nytimes.com -

#67.聖母峰還在長高「轉大人」 紐時:中、尼泊爾關係也創新高

中國國家主席習近平8日與尼泊爾總統班達里(Bidhya Devi Bhandari)共同宣布聖母峰(亦稱珠穆朗瑪峰)最新高度為8848.86公尺,這是尼泊爾與中國首次 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#68.珠穆朗瑪峰為什麼每年都會長高,珠穆朗瑪峰每年會長高嗎?

珠穆朗瑪峰 處於亞歐板塊和印度洋板塊邊界處,由於板塊運動,相互擠壓使其升高,至於近兩年的測量高度低於以往測量的值大概是因為《1,測量海拔時須 ... 於 www.stdans.com -

#69.珠穆朗玛峰(世界最高峰(8848.86米))_百度百科

珠穆朗玛峰 (Mount Qomolangma)山体呈巨型金字塔状,威武雄壮昂首天外,地形极端险峻,环境非常复杂。雪线高度:北坡为5800~6200米,南坡为5500~6100米。东北山脊、东南 ... 於 baike.baidu.com -

#70.聖母峰又長高了世界最高峰8848.86公尺高 - 蘋果日報

中國和尼泊爾今天(8日)共同發布世界第一高峰聖母峰(Mount Everest)的最新「身高」,為8848.86公尺。中國宣稱這是有史以來測得最精準的高度,而兩 ... 於 tw.appledaily.com -

#71.珠穆朗玛峰还会长高吗?_高度

珠穆朗玛峰 是喜马拉雅群山中的最高峰,同时也是世界上最高的山峰,2005年5月22日,我国登山队测得了珠穆朗玛峰的高度为8844.43米。然而现在,珠穆朗玛 ... 於 www.sohu.com -

#72.珠穆郎瑪峰有多高現在的珠穆朗瑪峰有多高? - 嘟油儂

珠穆朗瑪峰高度 為8844.43米。 珠穆朗瑪峰是喜馬拉雅山脈的主峰,同時是世界海拔最高的山峰,位於中國與尼泊爾邊境線上,北部在中國**定日縣境內, ... 於 www.doyouknow.wiki -

#73.攀聖母峰「越屍體前進」,多1分鐘都難熬!專家告訴你 - 今周刊

在海拔8千米以上的地區,又稱為死亡區,在這個高度以上的地點,大氣壓力只有平地 ... 然而,以聖母峰為例,8千米登山者爬的山真的只有8,848公尺嗎? 於 www.businesstoday.com.tw -

#74.喜瑪拉雅山:Everest - 珠穆朗瑪峰/ 珠峰/ 聖母峰 - 南亞風情

Everest / Chomolongma / Sargamartha(珠穆朗瑪峰/ 珠峰/ 聖母峰/ 額菲爾士峰/ 埃佛勒斯峰)。 所在地區:: 中國、尼泊爾邊界。 主峰高度:: 8,848 公尺【註】(世界最高 ... 於 southasia.go2c.info -

#75.珠穆朗玛峰(8844米) - 中国西藏之声网

该峰位于中国和尼泊尔交界的喜马拉雅山脉之上,终年积雪。常年低温。 珠穆朗玛峰海拔8844.43米,同时每年增长1.2厘米,是世界第一高峰,是一条近似东西向 ... 於 www.vtibet.com -

#76.疫情籠罩聖母峰停發入山許可大陸為她量「身高」、雪巴慘失業

選在今年測量珠峰高度,除了是中國大陸和尼泊爾建交65周年,今年也是人類 ... 大廈的三層樓梯,來回1200次,攀升高度8848公尺,號稱形同上了聖母峰。 於 today.line.me -

#77.测量珠峰高度攀登科技高峰!珠穆朗玛峰最新高程公布 - 新闻频道

12月9日中尼两国联合对外宣布,经过两国团队的扎实工作,珠穆朗玛峰的最新高程为8848.86米。相比以前公布的高度,珠峰“长高”了一点。而此次珠峰高程 ... 於 news.cctv.com -

#78.聖母峰基地營EBC健行紀錄(上) 紅色聖母峰 - 健行筆記

抵達盧卡拉後,隨即展開的就是為期十六天的徒步健行,海拔高度也將陸續突破三千、四千與五千公尺。也因此我將主線分成大約兩個階段:海拔三千- 四千公尺與 ... 於 hiking.biji.co -

#79.世界第一珠穆朗瑪峰新高8848.86公尺

關於珠穆朗瑪峰的高度,長期眾說紛紜,之前大多使用英國殖民時期,印度調查單位所測得的8848公尺,但中國2005年測量後,認定高度為8844.43公尺,中尼雙方 ... 於 news.pts.org.tw -

#80.珠穆朗瑪峰還會長高嗎? - 壹讀

2005年,第二次珠峰測量,我國宣布珠穆朗瑪峰峰頂岩石面海拔高程為8844.43米。第二次測量的高度明顯比第一次低了,難道是珠峰變低了嗎?其實不是的,1975 ... 於 read01.com -

#81.珠峰高度是海平面加上山高吗? - 新浪科技

2400多年前,古希腊伟人亚里士多德站在海边眺望远处消失的船只时,发现船只首先消失的是船身,然后才是船桅与船帆。由此,他发现了地球不是平坦的而是 ... 於 tech.sina.com.cn -

#82.8848.86米 珠峰新高程

核心閱讀. 1975年,我國測得珠峰海拔高程為8848.13米﹔2005年,測得珠峰峰頂岩石面的海拔高程為8844.43米﹔今年,我國測量登山隊隊員再次登頂,測得珠 ... 於 xz.people.com.cn -

#83.珠穆朗瑪峰最新高度:8848.86公尺| 兩岸| 中央社CNA

珠穆朗瑪峰 最新高度:8848.86公尺 ... (中央社台北8日電)新華社報導,中國和尼泊爾今天聯合發布世界第一高峰珠穆朗瑪峰的最新「身高」為8848.86公尺。 這 ... 於 www.cna.com.tw -

#84.珠穆朗瑪峰高度為多少:8848.86米(仍在不斷升高)

據目前資料中的最新測量高度瞭解,珠穆朗瑪峰的海拔高度為8848.86米,是中國和世界的第一高峰,位於中國和尼泊爾的邊境處。珠穆朗瑪峰北部位於中國 ... 於 www.jueshifan.com -

#85.中國和尼泊爾確定珠穆朗瑪峰高程為8848.86米

珠穆朗瑪峰 剛剛變高了一點。中國和尼泊爾宣布,該世界最高峰目前的官方確定高度為29,032英尺,即8848.86米。 · Eric Bellman · Krishna Pokharel. 於 cn.wsj.com -

#86.世界上最高的山峰是珠穆朗瑪峰它的高度大約是多少千米

50米。這是對珠峰進行的首次巖面海拔高度測量,據稱也是至今為至最準確的測量值,比1975年測量的高度8,848.13米矮了3. 於 www.bees.pub -

#87.為珠峰量身高測量員出發 - 人間福報

過去普遍採用的珠峰高度是印度一九五四年測得的八千八百四十八公尺;一九九九年五月,一支美國登山隊利用兩部精密GPS儀器,在珠峰峰頂測量... 於 www.merit-times.com -

#88.巍峨珠峰世界新高度_ 專題_ 新華網西藏

習近平同尼泊爾總統班達裏互致信函共同宣布珠峰高程 · 中國人成功登頂地球之巔再測珠峰高度(圖) · 2020珠峰高程測量登山隊全體隊員安全返回大本營(圖). 於 big5.news.cn -

#89.8848不准?珠峰到底多高| 果壳科技有意思

2005年,中国测绘局再次测量珠峰高度。通过采用三角测量、水准测量等经典方法和GPS卫星大地测量,经过加权后,认定珠峰高度为8844.43米(岩面 ... 於 www.guokr.com -

#90.來去珠峰大本營過一夜,海拔5200公尺,真是超酷的!!

來去珠峰大本營過一夜,海拔5200公尺,真是超酷的!! · 1.沖水馬桶 · 2.天天洗澡. 而我,自己加了第三條, · 3.高原反應(低血壓者,不建議去啊~). 於 arosa5433.pixnet.net -

#91.珠穆朗瑪峰到底有多高? 尼泊爾要自己測量2020年公布結果

官方數字顯示,珠穆朗瑪峰的高度為海拔8848米,但這是由一組印度團隊於1945年測量所得的數字,而且一直備受質疑,例如中國就相信真正高度要矮超過3米, ... 於 www.hk01.com -

#92.中國測量登山隊成功登珠穆朗瑪峰重新量測山峰高度 - 環境資訊 ...

中國上一次測量珠峰高度是在2005年,當時公佈的數據為8844.43公尺。 專家指,因為積雪等影響,用衛星直接測量,會有2公尺左右的誤差,所以需要有人到 ... 於 e-info.org.tw -

#93.珠峰又長高!最新高度8848.86米15年多4米

中國國家主席習近平8日與尼泊爾總統班達里共同宣布珠穆朗瑪峰最新高度為8848.86公尺。 新華社報導,珠穆朗瑪峰最新官方高度,較尼泊爾上次測量結果稍 ... 於 www.worldjournal.com -

#94.珠穆郎瑪峰的高度約是海拔多少,珠穆朗瑪峰高約多少米 - 極客派

珠穆朗瑪峰 有兩種高度:雪蓋高8848米,巖面高8844.43米。 珠穆朗瑪峰是喜馬拉雅山脈的主峰,同時是世界海拔最高的山峰, ... 於 www.jipai.cc -

#95.珠穆朗瑪峰最新高度:8848.86公尺| 兩岸焦點 - 經濟日報

新華社報導,中國和尼泊爾今天聯合發布世界第一高峰珠穆朗瑪峰的最新「身高」為8848.86公尺。 這是時隔15年後,中國再度完成珠穆朗瑪峰的高度測量,並 ... 於 money.udn.com -

#96.最新測量結果8848.86公尺! 珠峰不斷「長高」中

您印象中的聖母峰,也就是珠穆朗瑪峰,高度是多少呢?大家熟悉的數字「8848公尺」,是66年前由印度測得,也是國際間普遍採用的數據。 於 news.tvbs.com.tw