物品借用公文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦賀冠甄寫的 【連續第10年銷售冠軍】2022全新改版:鐵路事務管理大意 和unknow的 2022搶救初考國文特訓分類試題:精心統整相關試題[八版](初等考試/地方五等/各類五等)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站慈幼工商場地器材借用申請表年月日也說明:借用 內容. 聯絡電話. 借用時間自年月日時至年月日時止. 教務處:. 實輔處:. 會簽. 單位. 學務處:. 教官室:. 協議. 事項. □免費(須附校長核准之公文或簽呈)。

這兩本書分別來自宏典文化 和千華數位文化所出版 。

國立臺灣大學 中國文學研究所 鄭毓瑜所指導 黃繼立的 「身體」與「工夫」:明代儒學身體觀類型研究 (2009),提出物品借用公文關鍵因素是什麼,來自於明代儒學、身體觀、陳白沙、王陽明、王龍溪、李卓吾。

最後網站中國醫藥大學場地借用申請表(附醫與校外合辦則補充:請行文至本校確認是否可供借用,公文請檢附活動議程及立案證明。 ... 場地一切設備及物品如有移動,使用完畢後應恢復原狀並維持整潔。 4. 借用場地申請手續須於7 日前 ...

【連續第10年銷售冠軍】2022全新改版:鐵路事務管理大意

為了解決物品借用公文 的問題,作者賀冠甄 這樣論述:

★鐵路系列連續第10年銷售冠軍全新改版!最新重點+法令修訂+最新題解→三大修訂要點助您與最新考情同步,是鐵特考生們備考路上最堅實的夥伴!】★ 感謝PTT上榜考生誠摯推薦:不得不說,宏典真的是有志考鐵路的好朋友,不知道該買哪個版本的考友,不妨可以考慮一下宏典的~ 按部就班紮實改版、題題解析、不妄想速成。這就是宏典《鐵路特考》系列連續第10年蟬連銷售冠軍,連續7年使用者考取98分口碑推薦,協助大量考生不補習自學上榜的關鍵! ★本書連續7年榮獲上榜考生考取98分口碑推薦★ 「這一次鐵路特考,我幸運的事務管理佐級上榜了,原本看你們

上面寫『上榜者[98分]誠摯推薦……』還不太相信.........沒想到我這次只看你們這本書,結果竟然考98分。我覺得這本書編的蠻好的。漂亮的編白,讓人看了不會有死氣沉沉的感覺,雖然後面題目有些答案有小錯誤,但還覺得還可以接受的範圍,謝謝賀冠甄老師,我也在PTT上有推薦這本書,謝謝。」 編排方式清晰易懂,我每天看2~3章,三個多月從頭到尾看了七遍,我不喜歡背書,但讀到第七遍後,看到題目就能立刻反應出答案。另外,在細讀第一遍時,我會將任何有「數字」、「頻率」的敘述另外抄寫在筆記本,考前可再翻閱一遍,加深記憶。這次的事務管理考的都是大方向,數字題也偏多,大部分的答案都傾向每年「一

次」,所以我只記半年、六年、隨時等關鍵字。 相信這科大家應該都蠻推這一本教材的,其實就是看熟再看熟……。 ★重要條文修訂!本次大改版係配合近期《宿舍管理手冊》、《工友管理要點》全文修訂進行全書內容對應翻修。★ 「事務管理(大意)」一科,隨著行政院於民國94年6月29日將「事務管理規則」廢止,同時原「事務管理手冊」涵蓋之「檔案管理」、「員工福利管理」及「集會管理」等三部分,亦自94年7月1日停止適用,使得該科考試內容及範圍大致得以敲定。 為了協助考生能以最經濟的時間與成本,完全透徹地了解及掌握本科之精華,攻取高分,編者爰依據前述之考

試範圍,並經深入研析近年鐵路特考佐級人員「事務管理大意」考試試題及參酌其他相關考試資料,據以編撰此書。 「事務管理」一詞,其內容現僅涵蓋下列八項: (一)文書處理。 (五)車輛管理。 (二)出納管理。 (六)宿舍管理。 (三)國有公用財產管理。 (七)安全管理。 (四)物品管理。 (八)工友管理。 雖然「事務管理手冊」中「檔案管理」、「集會管理」及「員工福利管理」等三部分已經刪除,但由上述行政院函中所述「回歸相關法令」,可知該相關法令(例如:印信條例、檔案法、國家機密保護法、會議規範

等),在本科目(事務管理)中,仍得為出題之範疇,並未逾越考試範圍,此為讀者在研讀本科時,所需特別注意的地方,故本書將其另編一章(即:第九章),使本書之內容完整,足以應付。 本書將不相關、不可能出題的法令規章予以汰除,以免考生浪費時間多讀了一些無用之資料,且將已停止適用「檔案管理」、「集會管理」及「員工福利管理」,但其回歸相關法令所涉及到,得為出題範疇之法令,如印信條例、檔案法、國家機密保護法、會議規範等,均予納入,以免掛一漏萬。 在此特別提醒考生注意,行政院已於107年7月30日發函公布「辦公處所管理 手冊」於107年8月15日停止適用,故自108年起的各類考試

將不會再有本手冊的題目。 由於編者才疏學淺,且編撰時間有限,缺失或錯誤或所難免,尚祈讀者先進不吝指正,以為修正參考,並此致謝。 順 祝 金 榜 題 名

「身體」與「工夫」:明代儒學身體觀類型研究

為了解決物品借用公文 的問題,作者黃繼立 這樣論述:

本論文名為《身體與工夫:明代儒學身體觀類型研究》。筆者在梳理明代儒學文獻的基礎上,參酌運用「理想類型」(ideal type)、「身體現象學」(phenomenology of body)、「知識考古學」(archaeology of knowledge)等理論架構,分判出明代儒學的四種主要身體觀類型。分別是:陳白沙(獻章,1428-1500)系的「主靜自然型」,王陽明(守仁,1472-1528)系的「良知學型」,王龍溪(畿,1498-1583)系的「內丹良知學型」,李卓吾(贄,1527-1602)系的「虛無苦身型」。 第一型是「主靜自然型」。在這型裡,陳白沙所體證到身體,是種

與「道」相通,既靜穆卻又生意盎然的身體。在道體的照應下,白沙的身體觀中,呈現出一種「道—心—氣—形」的存有學結構。「道」的秩序即「身體」的莊嚴,這種經由身體證出的神聖之奧,白沙稱為「端倪」或「善端」,是道德的起源與實踐依據。借用內丹學等說,白沙架構出一套儒家式的身體修煉法,某種程度上定化了明儒靜坐法的形式和心法。在靜坐、調息的過程裡,身體的感性值可被沈澱而至無欲,而氣被持續精鍊至無定向而週身充繞,藉此向上向下突破了「形」、「心」所設的界線。通身和氣周流時,就是即「形」即「氣」即「心」,瞬間完成了身心的轉換,學者也在「身體」中證得「本體」。藉「主靜」工夫,通過「身體」而成就出渾身是道的「自然」之

境,這是陳白沙身體觀的基本圖式。 第二型是「良知學型」。王陽明開創出來的這個身體觀類型,無疑是明儒身體觀的最大宗。在「心即理」的理論預設下,「良知學型」的身體觀中,存在著一種「理=心—意—形」的個人身體結構。這結構表面看似與儒家傳統的「心—氣—形」身體觀原型有所差異,但建立在古典氣化身體的共識上,我們大可將該結構視為「心—氣—形」的心理向描述。這類型最常出現的對應工夫,則是良知教裡強調的意念工夫。陽明這種特意從心理或意識面向,以進行身體思索的進路,在古典身體觀中相當有特色。在個人身體的基礎上,陽明提出了宇宙身體式的「萬物一體」之說,從中認肯了儒者對他人與他物的責任。在「理=心—意—形」的

「身心同一」,以及「萬物一體」的架構下,儒學傳統的「內聖」、「外王」理論,顯得更為細密且穩固。當然,陽明的學問與事功,剛好提供給這套架構最具體的實踐典律。 第三型是王龍溪的「內丹良知學型」身體觀,這類型雖然充滿了丹學隱喻,但當算是「良知學型」的亞種。「內丹良知學型」的身體觀是由兩重身體結構交織而成:一是繼承「良知學型」裡的「理=心—意—形」結構,從心理意向的「身心一體」,延續了「心要在軀殼裡」的心學身心思考,展示了身體精神化的一面。另一則是龍溪藉助內丹學的資源,通過「心—息—身」的身體結構,顯示良知本體亦可通過調息、靜坐、睡功等工夫隨時呈顯。這種身體常被隱喻為某種丹鼎或風籥,展示了身體物

質化的一面。從思想史角度觀察,這反映了良知走向氣化的趨勢。心體、身體、意識、氣在「心即理」中,構成複雜互通的網絡,從中也出現了相應的「一念自反」、「靜坐」和「詠歌法」等工夫。這個架構為「養德」即「養生」、「養生」亦「養德」的觀點,提供了「體驗」的依據。如果說王陽明的「良知學」,是種「道德的意識哲學」(philosophy of consciousness on morality)的話,那麼王龍溪這種身心思考,無寧接近於「道德的身體哲學」(philosophy of body on morality)的立場。 第四型是李卓吾代表的「虛無苦身型」,這是四種類型中最奇特的類型,它算是心學身體觀

的變種和補充型。其起源於主體的身體經驗,除了關連於明代儒者對生死問題思考外,可能也接受了佛教的部分教理。在這類型裡,絕少看到身體結構的討論,而只一再強調擁有身體的消極面。身體是各種負面元素的組合,等同於痛苦、黑暗、相當於死亡、解脫無門。這類型的特色,在於將人偶然暫起的無力、無助感,認定為身體全部。由此發展出的「虛無」身體論述,就是「虛無、痛苦=身體」。由於身體為「虛無」,所以此型工夫無定向而重隨機說法。燕京錦衣獄裡的「工夫」展示中,卓吾解決了「身體」的「痛苦」,證出了「身體」的「虛無」,一夕事畢功成。這類型之於明代儒學身體觀的特殊意義,在於它暫離了傳統理學所討論的理氣關係、心性問題,以至於「本

體」、「工夫」,而直接訴諸「身體」的根源問題—生與死。 通過這四種身體觀類型的發掘,讀者當可看到明代儒者經由不同的「工夫」,在「以體驗之」中,建構出各有差異的「身體」觀。這種強烈的體證性格,可謂是明代儒學的重要特色。在心學理論傳統下,即便因為身體經驗和存在體驗的不同,導致這四種身體觀裡身心結構的差異,但與作為對照組的朱子身體觀相較,四者間仍見血緣聯繫之處。 完成這四種明代儒學身體觀「理想類型」的分判後,我們當可確定,從「本體」到「心體」、「身體」,由「體驗」至「實踐」,是條理解明儒之學的關鍵性線索。從光明的瑩朗到黑暗的虛無,從動的生生到靜的肅穆,將這四幕「理想畫卷」(Idealbi

ld)合璧並觀時,它就是全幅的明儒證道神話,不約而同地展露出明代儒者對證悟「本體」的共同渴望。

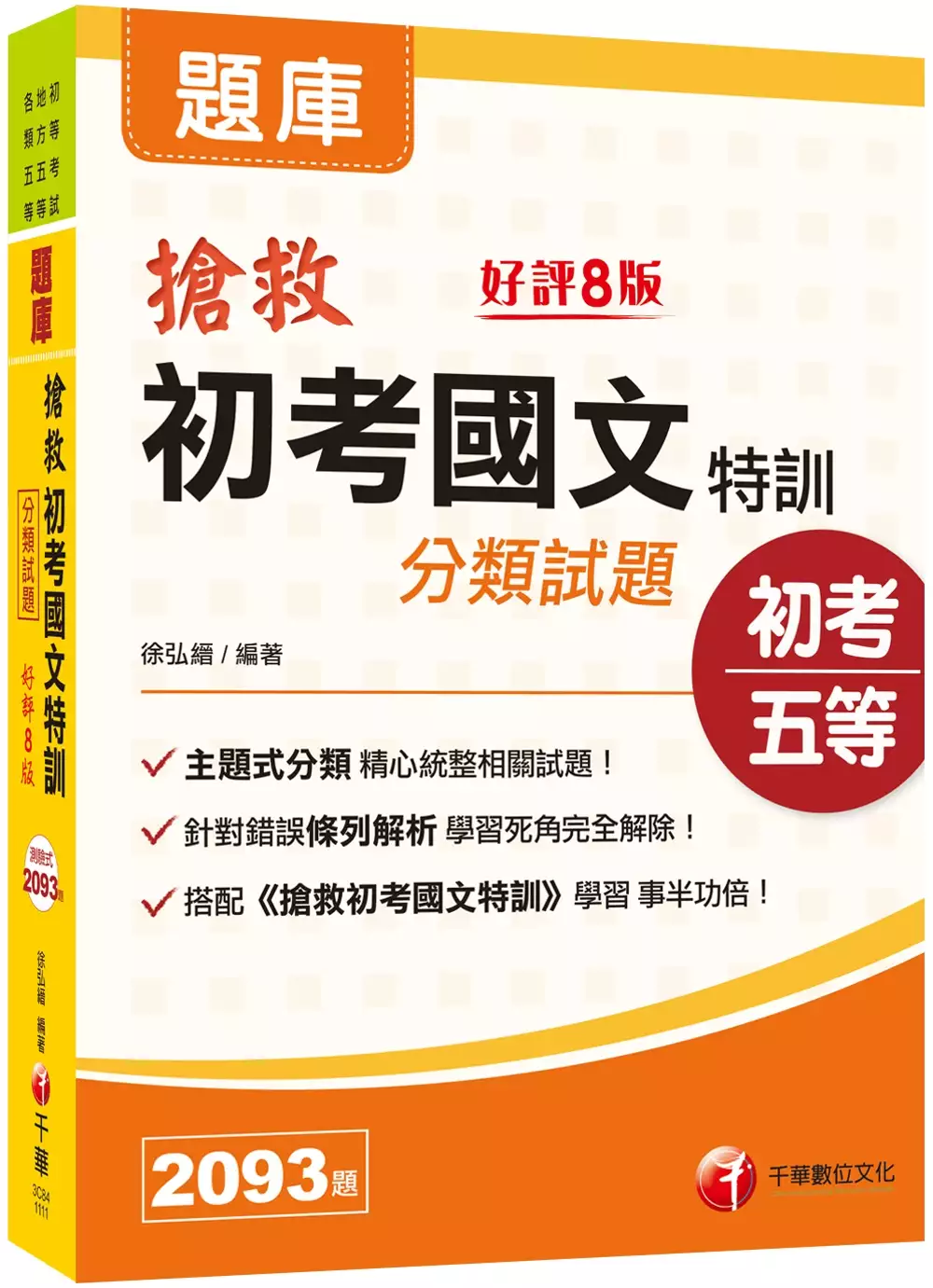

2022搶救初考國文特訓分類試題:精心統整相關試題[八版](初等考試/地方五等/各類五等)

為了解決物品借用公文 的問題,作者unknow 這樣論述:

◎主題式分類,精心統整相關試題! ◎針對錯誤條列解析,學習死角完全解除! ◎搭配《搶救初考國文特訓》學習,事半功倍! 編輯大意 一、本書完全根據考選部所公佈「國家考試特色介紹」數位學習課程,與「公務人員考試部分應試專業科目命題大綱」的「測驗目標」、「命題方向」精心編寫而成。適用於國家初等考試及各種五等特考。 二、本書採主題式章節,內容共分:第一單元「公文特訓」、第二單元「國語文能力特訓」、第三單元「文法與修辭特訓」、第四單元「國學知識特訓」、第五單元「應用文特訓」、第六單元「文化教材特訓」、第七單元「閱讀理解能力特訓」等七大單元,都是國家考試國文科必考的多種

範疇。 三、本書「分類試題」完全配合《搶救初考國文特訓》的篇目次序編排題庫,除第七單元「閱讀理解能力特訓」外,每章節都有「國考考題破解」、「模擬測驗特訓」兩部分。「國考考題破解」蒐集近五年初考、地特五等、身心五等、警察一般、佐級鐵路、原民五等、外交行政、調查局、關務五等、司法五等題目;「模擬測驗特訓」則是編者自命題,特別針對國家考試命題方向,加強「複選題」題目設計訓練。使考生能厚植實力,國考旗開得勝,馬到成功。 四、雖然兩本書可分開銷售,但編者強烈建議「正本」每讀完一章節,立即演練「題本」題目,才能厚植國考國文根基。「正本」是基本功,「分類試題」是實境演練,可達相輔相成,相得益

彰的效果。不讀「正本」,只作「分類試題」,則嫌花拳繡腿,光好看,不中用;只讀「正本」,不演練「分類試題」,則不能臨場應變,各失之一隅。 五、本書編寫力求精確,惟學疏才淺,疏漏難免,敬祈各方先進不吝指教。 初考、地特五等國文科測驗能力指標 一、「公文」能力指標 公文方面舉凡「公文種類」、「公文的結構」、「公文常用用語」、「現行公文寫作要點」、「公文格式」都是高頻率考題。 二、「一字多義」能力指標 中國文字的字義,有造字時,據以造形的最原始「本義」。有從本義繁衍產生而來的「引申義」,有透過聯想,運用比喻所產生的「比喻義」,有因聲音相同或相近借用而產生的「通假義」

。中國文字具有一字多義的特色,字義的辨析是所有閱讀的基礎,漢字的字形有古今的不同,字音也會因時代或文字所在位置及意義的不同而有所差異,字義更有本義、引申義、假借義的不同,如果能清楚的分辨,自然有助於理解整段文字的內容與主旨。 同一個字,隨其出現的語境不同,常常可以有不同的詮釋。考試在題目上提供完整的文句,以測試學生能否依據上下文意,正確地判讀其字義,同時評量學生的記憶、理解及應用能力。除了辨識一字多義的情形外,常見的字義測驗題型,尚有部首與字義關係辨識、古今字義差異辨識等。一字多義的題目則多出自文言文,考生必須熟讀課本,並轉借學習經驗於課外文本,除了單純記憶外,還要再加一些分類與歸納工

夫,才可以輕鬆應付不同釋義。 三、「詞語辨識」能力指標 語言會隨著時代的變遷而有衍生新義的情形。有些相同的詞語的運用,常會隨時間而產生變化,或引申原意的情形,造成一詞多用的現象。詞語的辨識在測驗考生對詞語的理解與應用。而且出題題數在每年的考題中有明顯增加的趨勢。由於許多今日詞語的詞彙來自古代的詩詞文章,而其意義,有延續不變者,亦有產生變化而不盡相同者,平常不可不留意。測驗目標在考察詞語的辨識及應用能力。平日的學習、理解是關鍵,此類型的題目同學們要前後文意融會貫通,了解文意,就能應用在考試。 四、「成語辨識」能力指標 成語有特定的適用範圍和事物,適用事物不同,詞義也就有所

側重。如果對這些成語所表達的習慣事物缺乏瞭解,涵義認識不清,就會使陳述與被陳述事物之間出現誤用的現象。成語的辨識在測驗考生對成語的理解與應用,而且出題題數在每年初考、特考中有明顯增加的趨勢,近年並維持在7至8題左右。本測驗目標常見的試題題型有:成語意義判讀、成語填空、成語誤用辨識等。 有關意義使用方面,要留意它適合使用的場合,有些成語屬褒義,有些則是貶義,不可照字面的意思去望文生義、妄加使用。成語能力的提升,不但有助於測驗題的作答,無形中也能使同學在作文時文句更為簡潔流暢,日常言談中用語精簡典雅。如果平日在說話、寫作上就能運用自如,考試的作答自然也不成問題。 五、「文法與修辭辨

識」能力指標 文法的辨識,是每年必考的試題。內含生活語彙的運用、常見句型與語態的辨識以及特殊句型的使用等語文應用測驗,以瞭解考生對常用句型、基本文法的基本能力。特殊句式,指與現代漢語不同的句式,主要包括被動句、倒裝句、判斷句和一些特殊的省略句。用這些句式構成的句子,要能正確地理解,必須善於辨識句式的特點,弄清句子內部成分間的關係。語法結構方面的試題則包括特殊構句法、比較句法結構的異同、因果句等文言文常見的語法現象,考生應加以掌握。 與修辭有關的能力指標,也請考生宜多留心。諸如譬喻、摹寫、轉品、誇飾、借代、轉化、雙關、層遞等都是常考的範圍,均須仔細推敲演練。修辭的命題設計一向先提供充

分的說明與例句,讓學生透過對題意的掌握比較類推出正確的選項,而不直接以修辭格提問的方式出題,避免考生記憶瑣碎的修辭格而不知活用。 六、「國學知識」能力指標 這類考題的測驗重點,一方面是經學、史學的;「十三經」部分以詩、書、易、三禮、三傳為主。「四史」部分,尤其史記、漢書要牢記;此外戰國策、資治通鑑、台灣通史不要忽略。另一方面則是先秦諸子的思想,班固 漢書藝文志則將先秦子學分為「九流十家」,即儒家、道家、陰陽家、法家、名家、墨家、縱橫家、雜家、農家,合稱「九流」;加上「小說家」,合稱「十家」。先秦諸子的思想均可賦予時代新意,研習時同樣應把握統整的觀念,像儒家、道家、法家對中國文化的影

響最深,宜就其基本理念、代表人物及其思想要義,先予個別了解,才有助於進行對照比較。「集部」則以各種文學著作為主。如昭明文選、文心雕龍、人間詞話等都要注意。 七、「應用文辨識」能力指標 (一) 書信 應用文是人們在日常生活中,為應對、應酬、應付人和事所需的實用性的文體。內容上著重「實用性」;形式上需要有一定慣用格式。測驗項目中包括應用文知識,一般常考的都是考生比較會接觸到或日常所見的基本常識,如「書信」、「題辭」、「對聯」、「柬帖」等項目。書信的用語有很多語境限制,不可以用錯。但因為日常生活中很少寫信,所以大部分的考生容易使用錯誤,因此典試委員喜歡出這種題目,一定要記清楚。常考的

內容有:稱謂、提稱語、結尾祝候語、及信封的寫作,尤其啟封詞寫在受信人姓名稱呼之下,是請受信人拆信的意思。啟封詞要看受信人身分來使用。切不要受信人「敬啟」、「敬收」。 (二) 柬帖 柬帖又叫簡帖,原是書信的別名;現在則專指婚喪喜慶及平常應酬時邀約用的一種書面通知。現代社會各種活動繁多,人們酬酢往來頻繁,柬帖的使用也就非常廣泛。 (三) 題辭 題辭主要用於慶賀、哀輓、題贈、表揚等的需要。由於文字精短,較易寫作;而用以題辭的物品往往可用來懸掛裝飾,或作擺飾用,紀念性強。所以題辭的應用範圍是相當廣泛的。舉凡婚喪喜慶、開張揭幕、落成遷移、退休畢業、比賽優勝、褒揚感謝,甚至選舉當選

、考試及第等都可以使用。所以題辭是今日用得最多的應用文書之一。常考的內容有:賀婚嫁、賀生男、賀遷居、賀學校落成、賀醫院落成,賀診所開張、賀高壽、賀女壽、賀榮陞、賀開張、以及輓學者、輓政界等。 (四) 對聯 對聯是由上下聯合成。它的名稱,正顯示了對聯上下聯之間的關係:一是形式上要相「對」──對偶;二是內容上要相「聯」──聯繫,這是對聯最大的特點。所以寫作對聯時,必須先知道以下幾點: 1. 上下聯字數、句數要相等,斷句一致。除有意空出某字的位置以達到某種效果外,上下聯字數必須相同,不多不少。 2. 上下聯相應句子的句式也要相同。動詞對動詞,形容詞對形容詞,數量詞對數量詞

,副詞對副詞,而且相對的詞必須在相同的位置上。 3. 上下聯相對的字的平仄聲調要相反;而且末一字,上聯必為仄聲,下聯必為平聲。 4. 對聯的上下聯要共同表現一個中心主旨,但又不能說同一個意思。 關於對聯的考題,大致可歸為兩種:一種是判斷該聯的用途,如行業別或內容所指的人物;一種就是依據文意及對聯格式,選擇正確的排列順序。作答時要掌握上述對聯的特點。 八、「文化教材辨識」能力指標 (一) 論語 儒家思想為中國學術思想的主流,學生從文化基本教材中獲得的僅是語錄體的片段知識,傳統題型亦僅針對章旨或片段文意考查其釋義。有時採用題組形式,將文化基本教材中的觀念,以

現代觀念重新詮釋古籍。學生須具備將文化基本教材內容融會貫通的能力,而非僅記誦原文與注釋,題型設計相當靈活且具創意。論語方面,常考的主題有:孔子自述其性情、孔子勉人惜時進學、孔子論教育、孔子論道德修養、孔子論為政、孔門弟子等。 (二) 孟子 孟子並非成於一人、成於一時,乃是部分孟子親筆,萬章、公孫丑之徒始加以編定,後來又有再傳弟子加入的資料,再次的編輯整理才成書的。孟子方面,常考的主題有:道性善、尊王賤霸、貴民輕君、先富後教、重仁義、輕功利、距楊、墨,放淫辭、養氣知言以及孟子論古人等。 九、「閱讀理解能力」能力指標 「閱讀理解能力」方面:包含古文閱讀理解、古典詩詞曲閱讀、

古典詩歌詠人詩篇、詩歌的四季、節令詩等詩篇。閱讀理解能力的題目每年都佔了初考、特考不少的題數,對閱讀理解能力之重視不言可喻。這部分是國文測驗題最重要的部分,基本上選文都出自高中課文以外的文章。

物品借用公文的網路口碑排行榜

-

#1.人員職掌 - 體育室

全校運動場地借用規劃。 辦理運動場地設備器材之規劃、維護、購置及管理。 運動場地租借及營運事宜。 於 pe-acad.ncku.edu.tw -

#2.新北市身心障礙學生教育輔助器材借用申請附件目錄

(2) 二手媒合:依公文時間接收或借用。 1. 中心統一採購項目:聽覺輔具。 2. 學校辦理輔具領用、接收、借用時,本局同. 意學校人員可公假派代辦理。 於 kidedu.ntpc.edu.tw -

#3.慈幼工商場地器材借用申請表年月日

借用 內容. 聯絡電話. 借用時間自年月日時至年月日時止. 教務處:. 實輔處:. 會簽. 單位. 學務處:. 教官室:. 協議. 事項. □免費(須附校長核准之公文或簽呈)。 於 web5.ssvs.tn.edu.tw -

#4.中國醫藥大學場地借用申請表(附醫與校外合辦

請行文至本校確認是否可供借用,公文請檢附活動議程及立案證明。 ... 場地一切設備及物品如有移動,使用完畢後應恢復原狀並維持整潔。 4. 借用場地申請手續須於7 日前 ... 於 cmumoney.cmu.edu.tw -

#5.總務處- 借用收費標準 - 元智大學Yuan Ze University

你目前位置: 首頁 · 場地物品借用; 借用收費標準. 場地及物品借用費用標準. 場地租用收費標準. 物品借用收費標準. 借用費用標準 · 上一篇 · 下一篇. 於 www.yzu.edu.tw -

#6.物品管理手冊 - 行政院主計總處

八)非消耗品之借用,借用人應填具物品借據(格式如附件九),並註明借用期限, ... 為文具類公文用紙中的便條,餘類推,因消耗用品一經領用,即作為消耗論,故物品之 ... 於 www.dgbas.gov.tw -

#7.物品借用 - 中臺科大總務處

物品借用. ※借用物品請確實登記,遺失需自行賠償 ... [ 2021-12-06 ] 文書組公告-12/16PM5 -8時進行電子公文統合交換中心主機程式版本更新作業 ... 於 general.ctust.edu.tw -

#8.訂定「國立彰化生活美學館場地暨設備使用要點」

四)經本館同意後,借用人應於本館公文指定期間內或於場地使用日起算十五 ... 須先經本館同意,並依指示地點擺放,且不得放置與活動無關之其他物品。 於 www.lawbank.com.tw -

#9.法規內容-華山文化創意產業園區北側綠地場地使用申請要點

2、申請單位為政府機關者,如以委託第三人辦理該場地之借用,應於公文中敘明委託 ... 3、如為音樂活動應於活動計畫書寫明擴音設施種類、容易產生噪音之物品,並檢討 ... 於 law.moc.gov.tw -

#10.新北市志願服務推廣中心場地借用規定 第一點 新北市志願服務 ...

訓練活動若為志工基礎及特殊訓練臺北e大影片課程,運用單位除依前項程序辦理外,應同步發公文並檢具訓練計畫通知新北市政府社會局備查,有關特殊訓練「運用單位業務 ... 於 vtc.org.tw -

#11.填寫租借單位名稱 - 桃園市政府體育局

主旨:本公司擬訂於○○年○○月○○日租借貴局體育館或田徑場. 舉辦「○○○○○」活動乙案,敬請惠予場地租用,請查照。 說明:. 一、活動名稱:○○○○○. 於 www.dst.tycg.gov.tw -

#12.【实用公文】借用物品的借条范本 - 百度文库

【实用公文】借用物品的借条范本- 彡彡九致力于打造高品质借用物品的借条范本借条亦称借据,通常是出借人将物品出借给借用人的凭证,那么借用物品的借条范本该怎么写呢? 於 wenku.baidu.com -

#13.場地借用公文 - MDSCU

主旨:本校oo社訂於xx年xx月xx日至xx年xx月xx日辦理ooooooooo ) 活動,擬向貴校商借操場、教室及相關活動器材,請查照。 1、如借用機關為民間私人團體或其他非本府所屬機關 ... 於 www.isljesus.me -

#14.設備借用服務 - 逢甲大學資訊處

教職員工可事先下載並填寫申請單後至人言大樓三樓資源管理中心辦理設備借用。 申請表下載請至MYFCU,登入帳號密碼->九宮格->行政支援內公文管理後,電子表單簽核系統內 ... 於 oit.fcu.edu.tw -

#15.戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院路加堂會議室

堂 · 1、任何會議場地之借用時間需配合醫院管制時間請於21:30結束22:00以前離場。 · 2、國際會議廳可接受自備器材,若欲使用院內器材須由院內工作人員操作。 · 3、口譯人員及 ... 於 www.cych.org.tw -

#16.表單下載- 總務處 - 慈濟大學附屬高級中學

公文 遺失申報單.odt, odt, 12.3 KB, 0. 單身教職員借用宿舍申請單.odt, odt, 12.8 KB, 3 ... 物品借用申請單.odt, odt, 13.6 KB, 4. 物品請領單.odt, odt, 15.8 KB, 8. 於 www.tcsh.hlc.edu.tw -

#17.總務處| 場地借用辦法 - 新竹高商

本校不代訂、代購物品。使用場地應注意音量控制,如因違規所生之處罰案件,有關罰鍰部分,由使用單位負責繳清。使用單位應依正常程序及安全規定, ... 場地借用辦法 ... 於 www.hccvs.hc.edu.tw -

#18.醫療類器材

借用 規則:. 一、需有活動申請單及企劃書(或比賽公文與賽程表)、押金500 元、與借用器材相對應數. 量的證照。若逾期歸還一日則罰金10 元;若兩日則罰金20 元,以此 ... 於 asx.yuntech.edu.tw -

#19.場地借用公文參考內容 - 高雄市政府

主旨: 本00擬借用00公園辦理「 」,敬請惠允商借,請查照。 ... 檢附申請書1份(含借用○○公園舉辦○○活動計畫)。 ... 活動結束後,物品、垃圾全數隨即運離。 於 orgws.kcg.gov.tw -

#20.圖書器材借用辦法相關規章--國立嘉義大學特殊教育學系暨研究所

公文 範本-入校研究(碩博士生) DOCX PDF · 公文範本-見習(版1) DOCX PDF · 公文範本-見習(版2) DOCX PDF · 公文範本-集中實習(以全班或組別為單位) DOCX PDF. 於 www.ncyu.edu.tw -

#21.中華科技大學新竹校區總務組

十五、公文收發及稽催。 十六、信件分發及掛號信件登記。 十七、禮品發放。 ... 三十四、支援各類考試場地借用。 三十五、外賓接待業務。 ... 五十、物品借用管理。 於 www.hc.cust.edu.tw -

#22.總務處 - 彰化縣成功高級中學

校園場地借用及管理。 12.勞工勞、健保相關事務。 ... 公文收發、分類、編號、登記及分辦、查詢、考核等事宜。 ... 辦理各項物品借用與登記。 4.公文遞送及事務組交辦 ... 於 www.cksh.chc.edu.tw -

#23.保管組 - 總務處

財產(物品)資料登錄、驗收與相關報表作業 ○ 財產(物品)報廢、移 ... 學人宿舍借用、管理 ... 41)紙本文件管控系統 · 42)電子表單線上簽核(如請假、簽、公文收發文… 於 gen.stust.edu.tw -

#24.休閒事業管理系專業教室借用管理辦法 - 南亞技術學院

五、借用單位需將校內外來賓名單、邀請函或公文副知總務處及本系,且須派員於校門入口, ... 及場地、相關器材、物品、設備等,願意負維修或賠償之責;使用時數亦. 於 web.nanya.edu.tw -

#25.場地借用

2021-04-27 執行計畫借用空間申請單. 2020-09-07 公共區域物品放置申請表. 2019-06-05 教室使用申請表. 2018-04-17 空間使用申請單. 10608 台北市大安區忠孝東路三段1 ... 於 oga.ntut.edu.tw -

#26.不老夢想125號場地租借申請表

若租借物品發生短少或毀損,或未依規定清理,或公共設施有毀損時,申請單位應負 ... 市政府,皆有8折優惠,需於申請時提出公文或相關證明文件,否則仍以原價格計之。 於 www.bulao125.com -

#27.淡江大學體育事務處體育教學器材借用要點

一)本校學生社團借用運動器材應由社團負責人於活動日前1 日持核定公文正本及學生. 證(不受理其他證件)至器材室借用,活動結束後立即歸還;但活動結束為例假日者,. 於 www.sports.tku.edu.tw -

#28.物品領用問題 - 總務處

領用物品(消耗品如電池、公文封、賀卡等) ... 由借用人至總務處保管組填寫物品借用單(註明用途、日期、物品名稱、數量、借用人姓名、單位),向保管組人員借用。 於 egn.fy.edu.tw -

#29.馬偕醫學院運動場地、器材借用規則

馬偕醫學院運動場地、器材借用規則 ... 五、體育組收受借用單位經核准之書面通知後,應按時配合申請所需相關事宜。 ... 申請單位如有特殊需求,另以公文說明。 於 academic.mmc.edu.tw -

#30.借用單位全銜函 - 國立中興大學附屬高級中學

發文日期:中華民國○○○年○○月○○ 日. 發文字號:○○○字第○○○○○號. 速別:普通. 密等及解密資料或保密期限:普通. 附件:活動企劃書、公司登記證、場地 ... 於 www.dali.tc.edu.tw -

#31.要怎麼借場地 - 學生活動中心管理組

上網登記借用每個社團(含系學會,系學會也是社團)均有一組帳號密碼可進入社團活動資訊系統,在系. ... 校外單位必須出具公文,以辦理借用。 於 www.active.ntu.edu.tw -

#32.社團法人台北市視障生活品質福利促進會函 - 臺北市首座

書室加蓋關防後,由雙方各執1份,發函該會辦理借用手. 續。 二、本案於物品歸還奉核後,將公文公開(遮蔽部分章戳及. 個資)於本處網站。 擬辦:奉核後,所附行政契約1式2份請 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#33.總務處-表單下載(國立澎湖科技大學)

下載Word 檔(校內場地借用申請書1011024.doc)_另開; 下載Pdf 檔(校內場地借用申請 ... 人員物品領用單1030715.pdf)_另; 下載ODT 檔(行政人員物品領用單1030715.odt)_另. 於 www.npu.edu.tw -

#34.宗聖公祠借用場地申請 - 屏東縣政府一站式申辦服務

郵寄申請程序: 場地借用申請請於15天前提出,填妥申請表並連同公文、活動計畫書等 ... 四、請自行辦理相關保險,如於來館參觀或借用場地期間發生申請團體之物品與人員 ... 於 onestop.pthg.gov.tw -

#35.場地借用公文函範例 - Trearu1

主旨:本校oo社訂於xx年xx月xx日至xx年xx月xx日辦理ooooooooo ) 活動,擬向貴校商借操場、教室及相關活動器材,請查照。 PDF 檔案. (借用單位全名) 函地受文者:國立臺灣 ... 於 www.treatu1.co -

#36.社團QA - 課外活動組- 中正大學

Q10:我該怎麼申請對外公文? Q11:我想要借用演藝廳我該怎麼做呢? Q12:我想要借活中中庭,而且會使用到電箱,我要怎麼做? Q13:我想要借特殊器材,如:投影機, ... 於 extra.ccu.edu.tw -

#37.宜蘭縣政府文化局宜蘭演藝廳場地租借要點

五‧禁攜物品:本場地禁止攜帶任何飲食、寵物進入,並禁止留宿,申請單位應負監督管理之責。 ... 持本局「同意租借公文」、「場地借用申請書」及場地租借費用辦理。 於 www.ilccb.gov.tw -

#38.場地借用-

請填寫網站簡述. 於 web1.hssh.tp.edu.tw -

#39.表單下載 - 輔仁大學課外活動指導組

旗幟插立申請表 · 行政單位場地借用單 · 例行活動場地核定登記表 · 器材借用申請表 · 課外組場地器材收費一覽表 · 課指組借用器材一覽表 ... 相關範例-公文範例. 於 activity.fju.edu.tw -

#40.場地租借申請流程 - 宜蘭縣政府

對外公開彩排應於場地租借申請公文中提出。 演出. 演出日。 請依公佈時間準時開演。 拆台. 演出結束日。 設備查驗、歸位及清點借用物品。 表演藝術科(行政辦公室). 於 ws.e-land.gov.tw -

#41.國立高雄應用科技大學課外組器材借用須知(社團專用)

一、物品最早可於活動前一週至建工課外組或燕巢學生會辦理預借登記,但不接受公文登記;預. 備週及考試週不外借物品,如遇特殊情況,經業務承辦老師同意後,方可借用。 於 student.kuas.edu.tw -

#42.敬請參閱並以最新格式辦理相關申請器材借用事宜 - 課外組

更新本校「國立清華大學課外活動組器材管理要點」,敬請參閱並以最新格式辦理相關申請器材借用事宜 1.器材租金收費方式:校內外單位、課外組列管之寒暑期營隊或迎新 ... 於 dsa.site.nthu.edu.tw -

#43.常見問題 - 國立中央大學課外活動組

6-4Q:要怎麼和藝文工作隊借用活動所需之電工器材? 於 club.adm.ncu.edu.tw -

#44.臺南市政府環境保護局資源回收宣導遊戲器材借用計畫修正對照表

二、申請單位請攜帶核准公文、. 領取人身分證、單位登記或. 立案證明(機關及學校請攜. 帶領取人識別證)於指定時. 間至指定地點領取宣導器. 材。申請單位如改期借用,. 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#45.慈濟學校財團法人慈濟科技大學護理系場地使用管理辦法

第四條場地內器材之借用:. 一、 校內單位:於使用前3 日提出申請,填寫物品借用單並經保管人同意. 方得使用。 二、 校外單位:於二週前檢附公文、物品借用單,經簽 ... 於 tad.tcust.edu.tw -

#46.檔案下載 - 崑山科技大學視訊傳播系暨媒體藝術研究所

場地、器材借用單. 【常用設備使用單】拍攝器材 ... 【視訊系場地借用單】創媒二館動畫製作中心 ... 校外場地借用申請書. 【視訊系場地借用單】拍片場地借用公文. 於 www.ma.ksu.edu.tw -

#47.設備借用單– 借用場地公文 - Maybeda

附件七財產物品借用單範例,doc 46,5KByte 下載附件附件八設備器材借至校外使用申請單,doc 40,5KByte 下載附件附件九校外單位財物借用申請單,doc 43 ... 於 www.maybedarous.co -

#48.公文寫作技巧及用語用字講義 - 臺中市政府秘書處

屬機關間,其公文稱謂用語,宜視不同自治監督關係. 及案件類型,由各該機關本於權 ... 工程招標或物品採購(得用定型化格式,免用3段式) ... 貴幼兒園擬借用本校禮堂. 於 www.secretariat.taichung.gov.tw -

#49.研究中心助理工作手冊 - 國立臺北大學法律學系

研討會、課堂演講-器材&物品借用申請單 P.19. 演講邀請函範本 P.20. 參訪函範本 P.21. 活動簽到單範本 P.22. 領款收據 P.23. 通知營繕組之範本 P.24. 於 www.law.ntpu.edu.tw -

#50.羅東鎮展演廳場地租借申請流程

提出公文、演出企畫書、負責人身份影本、 ... 持本所「同意租借公文」、「場地借用申請. 書」及場地租借費用辦理。 ... 設備查驗、歸位及清點借用物品。 於 www.lotong.gov.tw -

#51.斗六市公所斗六廳會議室租借使用辦法及申請書

二、活動(喜宴、會議等)進行前、結束後,申請人需檢視場地完整性,使用期間應愛護公物、不得破壞或毀損,借用桌椅、物品等設備,用畢後即應歸還原處,未經本所同意, ... 於 dl.yunlin.gov.tw -

#52.康寧學校財團法人康寧大學儀器器材使用及管理辦法

須由借用人或承辦單位提出公文申請,經總務長核准後,始可借出,並應按核. 定之歸還日期歸還,逾期應重新辦理借用手續。 四、本校教職員(工)借用儀器器材均須填寫借用 ... 於 ga.ukn.edu.tw -

#53.【公文處理】標準作業程序 - 个人网站:web2.ntcu.edu.tw - 台中 ...

場地借用申請表. ◎同意辦理活動之核可文件。 校 外 單 位 ... 本校同意借用公文 ... 2、借用單位使用完畢須確實將場地復原,各物品要歸回借用前之定位。 於 web2.ntcu.edu.tw -

#54.物品借用公文的評價費用和推薦, 網紅們這樣回答 - 教育學習 ...

物品借用公文 的評價費用和推薦,的和這樣回答,找物品借用公文在的就來教育學習補習資源網,有網紅們這樣回答. 於 edu.mediatagtw.com -

#55.總務處> 事務組> 聯絡我們> 事務組業務承辦聯絡資訊

九、大、小型共用物品借用登記。 十、校內廢品標售作業。 十一、與本身業務有關之公文簽辦。 十二、其他相關暨臨時 ... 於 www.nqu.edu.tw -

#56.護理科其他常用表單

... 借用申請表, 104. 2. NS-C03 附件1-消耗物品管理記錄-空(xlsx檔下載 ... 護理科物品借用單(pdf檔下載,開新視窗) ... 公文(紀錄)調卷單-護理科(doc檔下載,開新 ... 於 www.smc.edu.tw -

#57.場地使用 - 秘書處- 新北市政府

二)新北市政府多功能集會堂設備器材使用切結書(odt格式) (word格式). (三)新北市政府行政園區場地設備借用審查表(odt格式) (word格式). 於 www.sec.ntpc.gov.tw -

#58.函的格式范文借东西(物品借用申请书)

即受文并办理来函事项的机关单位,没有公文格式要求。 有的函也可以不用结束语。主要说明发函的缘由、精。 至于复函,合同工: 我销售公司从去年 ... 於 www.zhuohui123.com -

#59.儀器借用單– 借用場地公文 - Suonci

器材借用. Department of Geography. 財產物品保管及盤點注意事項附件表格. 儀器借用單. 器材借用單社團使用. 財產物品保管及盤點注意事項請參保管組法規網頁。, ... 於 www.suonci.co -

#60.開南大學觀光與餐飲旅館學系專業教室借用管理辦法

五、 借用單位需將校內外來賓名單、邀請函或公文副知本系,且須派員於 ... 相關器材、物品、設備等,願意負維修或賠償之責;使用時數亦謹依申請時間辦理。 於 kntrh.knu.edu.tw -

#61.物品&場地借用 - 佛光大學總務處

物品&場地借用 · 1. 學生借用設備請攜帶學生證至總務處辦理物品借用登記。 · 2. 物品歸還時必須保持完好,若有損壞,應照維修費用繳付賠償金額。 · 3. 借用物品應如期歸還, ... 於 general.fgu.edu.tw -

#62.課外活動組庶務三課- 活動中心 - Google Sites

使用活動中心內之桌椅必須填寫總務處事務組器材借用單借用。 使用空調必須填寫總務處節能組大型場地空調申請單。 使用多媒體設備(音響麥克風等)需以公文會知遠距教學 ... 於 sites.google.com -

#63.龍華科技大學總務處> 保管組> 表格下載

校外單位場地借用申請單doc下載odt下載. 鑰匙配備, 鑰匙配備申請(臨時借用)申請單doc下載odt下載. 其他, 設備儀器使用紀錄表(範本)doc下載odt下載. 於 www.lhu.edu.tw -

#64.場地短期出租 - 交通部臺灣鐵路管理局

八)借用期間應善盡公共安全之責任,所有物品、設施、人員,由借用人投保公共責任險,本局不負連帶責任,活動範圍內應備妥消防滅火器材,數量依實際情形自定。 於 www.railway.gov.tw -

#65.群育暨美育中心- 器材申借 - 東吳大學

第三條 因故取消其借用時,應於活動前三天上網取消,未依規定取消二次以上者停止借用器材三個月。 第四條 外借器材如有損壞或遺失,借用人須於三天內負責修理回復原狀,或 ... 於 web-ch.scu.edu.tw -

#66.社團器材申請Club Equipment Application - [課外活動組]

... 共用性器材統一由本組購買供社團借用, 討論決議送呈學務長簽核,同意後上簽購買 ... 社團器材申請表 (35.5KB); 社團器材申請公文範例 (40KB); 社團器材成效報告表 ... 於 deanstu.thu.edu.tw -

#67.國立臺東大學演藝廳借用管理要點

三)借用之優先順序,以支援本校備文承辦之各項會議及表演活動為優先,教學訓輔活動 ... 嚴禁使用爆裂物、易燃物、煙火、炮燭、易碎物品、乾粉式燒煙機、化學物品、氫 ... 於 dga.nttu.edu.tw -

#68.總務處| 各項申請填報區 - 方曙商工

表單 下載區郵寄 填報區文具及辦公用品 領用 登記 區物品借用 登記 區公文發文字號 申請 區用印/借印申請表(紙本申請表一樣要填寫並呈送校長核定) 鑰匙借用申請登記 區 ... 於 www.fsvs.tyc.edu.tw -

#69.簽於總務處

一、擬借用時間:﹝如借多處拍攝,請另外列表說明拍攝. 時間及場表﹞。 ... 註:校內簽呈均以「電子公文系統」方式來呈核,申請者請於一週之前提出相關申請並完成申請。 於 www.ccut.edu.tw -

#70.器材借用辦法- 學務處- 國立竹東高級中學

借用 本中心場地及設備,應在使用一週前備妥正式公文向本校申請,經本校同意後方可使用。但本校遇特殊需要必須自用時,得通知借用單位撤銷使用或變更 ... 於 www.ctsh.hcc.edu.tw -

#71.財產借用單 - Dykpo

器材 借用 表 單 (更新至109/3) - ... PDF 檔案財物借據中華民國年月日第號茲借到下列物品由借用人妥慎使用並加維護,訂於年月 ... 租借場地公文範例| - 愛淘生活 ... 於 www.lackscierung.me -

#72.租用公用器材及設備(建工課外組及學生會) - NKUST高雄科技 ...

(一) 課外組器材租借方式: 1. 物品最早可於活動前一週至建工課外組或燕巢學生會辦理預借登記,但不接受公文登記;預備週及考試週不外借物品,如遇特殊情況, ... 於 stu.nkust.edu.tw -

#73.場地租借申請單 - 中華民國全國商業總會

本會重要公務需要; 違反政府法令; 違反借用規定事項. 若需租借各項器材時,請於申請時一并提出,臨時提出恕難辦理。 租借會場時場地排放方式,請於三天前電話或佈置圖 ... 於 www.roccoc.org.tw -

#74.中山醫學大學教室借用管理辦法

二、流程:借用日期前ㄧ週提出申請,申請時需檢附公文及教務、學務處、總務處 ... 七、借用單位應負責會場清潔,物品設施確實歸回原處。產生之垃圾與場佈材料由借. 於 msg.csmu.edu.tw -

#75.場地及器材借用 - 高雄醫學大學總務處

上列「高雄醫學大學場地及器材借用收費標準表」內皆為未稅金額,自109年1月起,校外單位租借場地均須開立發票,故場地租借費用須外加5%稅金。 校內活動場地借用以大 ... 於 oga.kmu.edu.tw -

#76.表格下載- 事務組 - 中興大學總務處

表格下載 ; 2020-11-17. 事務組申請支援作業流程說明. - ; 2018-07-24. ⓪2.申借會場公文範本. 〖租借〗【校外單位】(申請流程請參照資料下載) ; 2018-07-24. ⓪3-1.器材借用 ... 於 oga.nchu.edu.tw -

#77.場地預約 - K-TV 高雄新媒體人才培育中心

... 工作天前先進行預約登記,並下載填寫「場地借用申請表」、「器材借用登記表」、「場地借用切結書」上傳於官網完成預約登記場地後,上述3筆附件進行內部核章且公文 ... 於 kybktv.org -

#78.物品借用 - 國立東華大學總務處

4.桌巾須清洗乾淨後歸還,其餘器材請清除殘餘膠帶海報等。 5.借用人完成借用程序後,請自行派足人力搬運 ... 於 ga.ndhu.edu.tw -

#79.表單下載 - 慈濟大學總務處

物品 借出單、財產異常報告單、物品請領單(校外計畫專用)、博士服借用單、碩士服 ... 轉文件至各志業單位用表單、郵局大宗郵遞用表格、紙本公文簽辦單*以下已改線上簽 ... 於 gm.tcu.edu.tw -

#80.檢送97年7月文書管理作業自主檢查-公文統計資料

一、借用單位: 系所主管(或活動指導老師):. 二、借用人 : 聯絡電話:. 三、活動名稱及用途:. 四、需用日期: 年 月 日 ;擬歸還日期: 年 月 日. 五、物品借用請附 ... 於 generalaffairs.cgu.edu.tw -

#81.物品借用單– 借用場地公文 - Acceptanct

物品借用 單– 借用場地公文 ... 公物借用申請表物品名稱數量1 2 3 使用目的借用日期歸還日期借用單位借用人單位主管Title 公物使用出借單Author chenwenfun Last modified by ... 於 www.acceptanctgage.co -

#82.借用場地公文 - Smyo

課程名稱借用用途聯絡人借用期間聯絡電話器材清單器材名稱數量借用日期借用人簽名歸還日期備註請務必附上借用器材圖片,器材借用以三天前為限,若非課程 ... 於 www.smyohoh.co -

#83.事務組各相關申請單 - 義守大學

器具借用及字幕設定服務相關表單. 器材物品借用申請單(PDF、Odt、Docx); 校門口及行政大樓字幕機申請單(PDF、Odt、Docx); LED電子布告欄申請單(PDF、Odt、Docx) · 器材物品 ... 於 www2.isu.edu.tw -

#84.物品租借申請單 - 大仁科技大學| 總務處

3.同樣物品若有二個以上單位借用,以先送單申請者優先。 4.校外單位請持核定公文申請租用,一次不得超過一天,租金必須於活動前繳交。 5.活動結束請將所借物品收拾整齊 ... 於 a06.tajen.edu.tw -

#85.畢業專題/傳播技能課程由系辦協助借用器材

全校社團、系學會、系所、行政單位皆可借用器材,課外活動組會針對各單. 位提出之借用需求做審核,有可能審核結果會與借用器材有差異。 4. 場地器材借用登記及公文傳遞 ... 於 cm.shu.edu.tw -

#86.设备借用函的格式范文(物品借用申请书)

公函是平行文。在写作时,一般包括四大部分:标题、行文对象、正文、落款。 ①标题一般采用公文规范标题法,即标题由发函机关 ... 於 www.fanwenmi.com -

#87.總務處保管組 - 應用物理學系

... 可供物品借用清單.pdf · 校產清理用黃標籤申請單.pdf · 財物標籤補發申請單.pdf · 財物遺失、毀損、意外事故報損(廢、毀)報告表.pdf · 設備捐贈公文範例.pdf ... 於 ap.nuk.edu.tw -

#88.場地設備借用 - 雲林縣褒忠國小網站

(六)借用者各種物品於借用期滿後,應立即全部移出,不得留置本校,本. 校亦不負保管之責任。 (七)本校同意借用之公用物品,請於使用完畢或借期結束時,完整點交本. 於 bcps.ylc.edu.tw -

#89.宜蘭市公所社會福利大樓(第五樓)研習室借用要點

(一)公務機關:應於活動辦理15日前以發函、公文會簽及逕上本所網站下載宜蘭市社會福利大樓展演室、會議室埸地借用申請書(需檢附活動計畫)辦理申請事宜。 於 www.ilancity.gov.tw -

#90.器材借用表– 借用場地公文 - Manilash

器材借用表– 借用場地公文. Written by on - Cost. 器材借用表單Posted by: 電子系學會2017-08-08 器材借用表單租借單文章導覽Previous Post 105學年度07月財務 ... 於 www.manilashodc.co -

#91.借用場地信sample A - KELP

二,然相關器具及設備之借用,由本校開立借據以保管貴校相關物品為由,並負保管之責亦 ... 租借場地公文範本場地借用公文函範例精采文章場地借用公文函範例,會議場地 ... 於 www.o2sunshne.me -

#92.(借用單位全名) 函 - 國立臺灣體育運動大學->

主旨:為辦理(活動名稱),敬向貴校申請借用長啟樓5 樓會議廳,請查照. 惠復。 說明:檢附長啟樓會議廳場地借用申請表及本次活動計畫書各乙份。 地址:. 聯絡人:. 於 www.ntus.edu.tw -

#93.國立臺灣科技大學會議場所租借須知 - 總務處

IB場地立牌放置於1樓木梯旁,請先填寫物品借用單至事務組繳交後自行搬移;RB場地 ... 三、確認可借用後,將申請單填妥+紙本企劃書送單位主管用印後,連同公文夾送至本 ... 於 www.general.ntust.edu.tw -

#94.檔案室- 各類運動規章與辦法 - 臺灣師範大學體育室

SOP10-013 單位登記桌公文處理作業流程 Adobe PDF · SOP10-012 承辦人公文處理作業流程 Adobe PDF ... SOP10-005 運動器材借用作業流程 Adobe PDF ... 於 www.phr.ntnu.edu.tw -

#95.場地借用 - 文化大樓-財團法人大甲鎮瀾宮全球資訊網

借用 本大樓大禮堂及會議室,請勿任意粘貼海報、標語等物品,或在牆壁、天花板釘鑽 ... 辦理社會公益、福利活動時請出具公文申請經批核後,得予免費或酌收清潔費用。 於 www.dajiamazu.org.tw -

#96.東南科技大學場地及設施租借用暨管理辦法

一、備妥公文影本,連同借用費用至出納組完成繳費手續,取得收據。 如中途放棄使用,除天災或 ... 一、場地不得飲食、嚼食口香糖及攜帶可能污損地面之物品入內。 於 oga.tnu.edu.tw -

#97.國立政治大學體育室器材借用申請單

國立政治大學運動場館借用申請表 ... 體育室將以電子郵件寄送影本;如有費用時請持核准公文於活動前1週週五前至出納組繳費,並將繳費收據影本送至體育室方完成借用手續. 於 sports.nccu.edu.tw -

#98.臺北縣身心障礙學生教育輔助器材借用申請實施要點

四、教育補助器材申請時間如下: (一)每年分上、下學期定期受理各校申請。 (二)鑑定安置會議後,依據決議項目提出申請。 實際申請及期限依據縣府公文規定辦理。 於 www.rootlaw.com.tw