漢語語法學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉靜宜寫的 華語語義學 和歐陽覺亞,麥梅翹的 粵謳釋讀都 可以從中找到所需的評價。

另外網站漢語語法學 - 中文百科知識也說明:漢語語法學 (文字漢語語法學),是一門研究漢語語法的科學。 本課程包括四個方面的內容:一、語音學基礎知識; 二、現代漢語語音系統及其來源;三、試驗語音學與任職 ...

這兩本書分別來自新學林 和商務所出版 。

輔仁大學 跨文化研究所翻譯學碩士在職專班 洪媽益所指導 李昭穎的 名詞子句之翻譯與訊息處理:以「讓天賦自由」為例 (2021),提出漢語語法學關鍵因素是什麼,來自於名詞子句、漢語、語序、訊息結構。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 華語文教學系 徐東伯所指導 張伃涵的 漢語為二語之英語一語者習得漢語時態之可能性:以有+VP之「有」作為漢語時態標記 (2021),提出因為有 有+動詞片語、時態標記、完全遷移/完全運作假說、詮釋假說的重點而找出了 漢語語法學的解答。

最後網站語法學- 维基词典,自由的多语言词典則補充:漢語 编辑 · 正體/繁體 (語法學), 語法 · 學 · 簡體 ( ...

華語語義學

為了解決漢語語法學 的問題,作者劉靜宜 這樣論述:

漢字是世界四大古文明國的古文字之一,是中華文化之根,是民族的靈魂。因此,漢字的起源與流變意義,對外國人學習者而言,更是一門博大精深的學問。本書共十章,從語義學基本概念、副詞語義分析、連詞語義分析、動態助詞語義分析、複合詞語義分析、句式語義分析、文化語義分析、語義與華語教學,深入淺出介紹華語語義的奧秘。 本書系統性的介紹華語語義,有助於讀者增進華語理論知識與實務之運用。有志於從事海內外中文教學者,或是已具高級程度的外籍生,本書都是一本必備的語義學基礎書籍。

漢語語法學進入發燒排行的影片

【一個專為廣東話為母語人士而設的廣東話課程】

➜更多內容: https://www.cantonesecollege.com/course

讓廣東話發揚光大!

在香港,廣東話是無可置疑的法定語言,也是大多數人的母語。可是無奈地廣東話沒受到大部份人的重視,大部分香港人對自己的母語不是太了解,儘管我們自豪著我們掌握世界上數一數二難學的語言,若然我們沒法把她好好了解傳承下去,一切都變得無意義了。

常常聽到人說廣東話博大精深,繼承古音古語,文化內涵豐厚,究竟有多博,有多深?

特此,我們誠意地製作了這個兩個月的精簡課程,讓大家最舒服地安坐家中就可以重新了解廣東話的美妙之處。

名詞子句之翻譯與訊息處理:以「讓天賦自由」為例

為了解決漢語語法學 的問題,作者李昭穎 這樣論述:

本研究主要探討名詞子句譯文在訊息處裡方面所呈現的翻譯策略,藉由觀察譯本「讓天賦自由」及其原著中名詞子句,試圖探尋語序與訊息結構之間的關係。理論部份是在語法分析的語用層次上,以Halliday(1967)、Lambrecht(1994)提出的訊息結構理論,與漢語的訊息結構做為研究基礎,擷取英語名詞子句作為訊息研究單位,比較子句漢譯前後的位置,觀察語序翻譯策略與訊息結構的關係。經文獻探討發現,英、漢語訊息結構近似,語料統計結果顯示,在語序翻譯策略方面,子句拆譯成兩個不連續的部分時,會產生併用兩種語序翻譯策略的情況;在訊息結構翻譯策略方面,保留原文訊息結構的順譯策略占所有語序翻譯策略的71%,符合

文獻探討中,英文、漢語訊息結構相近的結果,且語序翻譯策略和訊息結構翻譯策略具有正向關係;分析重組訊息結構的原因,主要是調整為舊到新的常態訊息結構,以形成常態訊息結構。此由意譯文本研究結果得知,未依字面直譯卻能夠表達相同訊息的原因,係因翻譯的核心原則是依據「訊息」來安排,因此對譯者而言,安排訊息結構與語言結構轉換同樣重要。

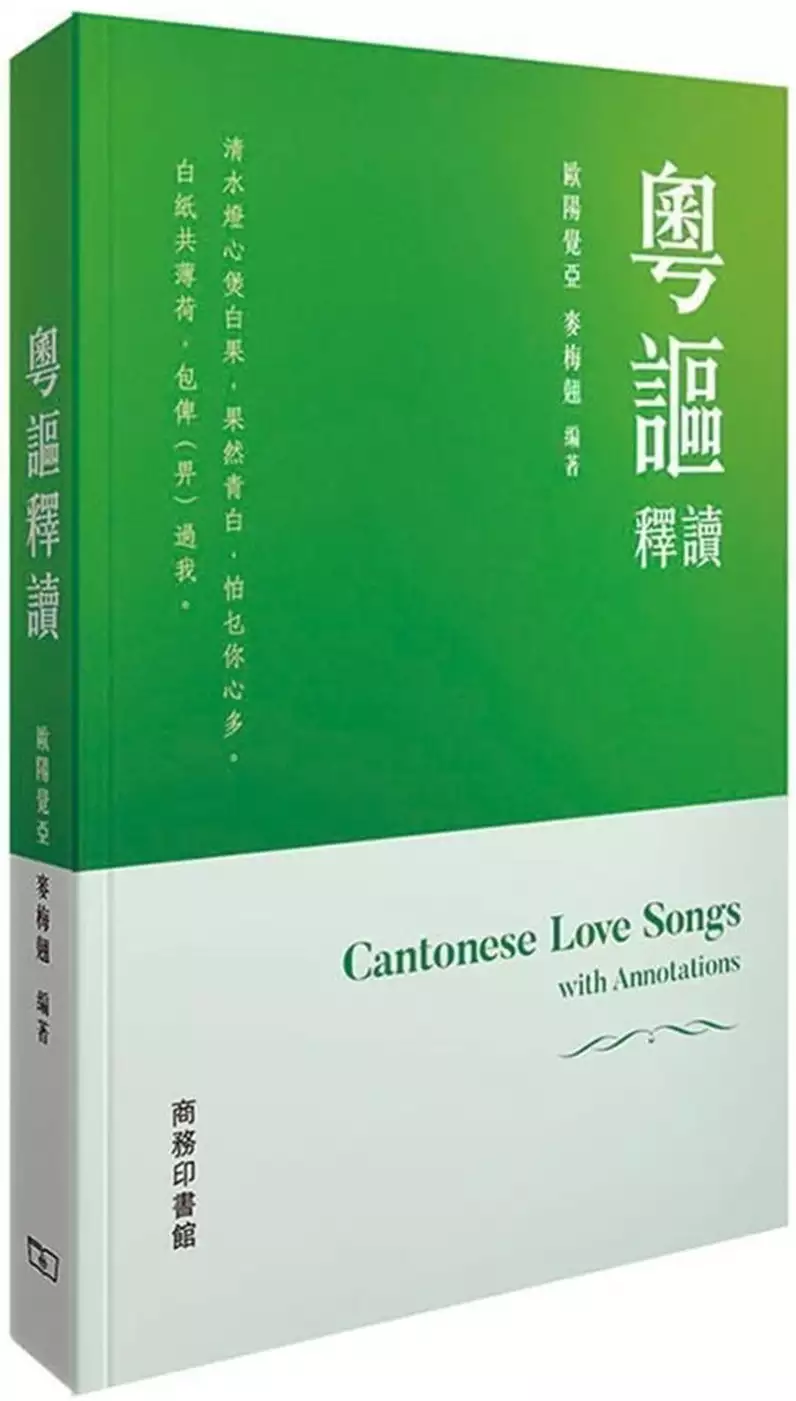

粵謳釋讀

為了解決漢語語法學 的問題,作者歐陽覺亞,麥梅翹 這樣論述:

粵謳是清朝中葉自上世紀中期,盛行於省港澳的曲藝說唱形式。源自珠江三角洲一帶的民間歌詠,由招子庸、黃魯逸等文人整理創作而成。其以粵語吟唱,曲詞半文言半白話。內容風格多樣,或纏綿悱惻,或嬉笑怒罵,亦有慷慨激揚關懷社會之作,可謂雅俗共賞。 本書由粵語語言學家歐陽覺亞先生和古漢語語法學家麥梅翹先生編著而成。收錄粵謳代表作368首,兼收南音、廣東俗話詩,對字句、寫作背景加以闡釋解讀,並整理歸納這些嶺南民間文學寶庫裏的粵語語料。 這是近年以來,香港第一本系統整理、研究粵謳這一粵語文學形式的著作。

漢語為二語之英語一語者習得漢語時態之可能性:以有+VP之「有」作為漢語時態標記

為了解決漢語語法學 的問題,作者張伃涵 這樣論述:

本研究首先論述「有+動詞片語」之「有」為時態標記,與表完成的英語have + VP和日語句末標記「た」對照,再觀察「有」與漢語助動詞的互動,進而證明「有」為時態標記。漢語助動詞後接限定或非限定子句與時態有關。接著為探究漢語二語者是否能習得作為時態標記的「有」,本研究討論兩種假說:完全遷移/完全運作假說 (Full Transfer/Full Access Hypothesis)和詮釋假說 (Interpretability Hypothesis)。完全遷移/完全運作假說認為學習二語之初,參數設定受一語遷移影響,隨著二語者程度提升,普遍語法能逐漸將一語的參數重設為二語的參數,二語者終能習得二語

;詮釋假說則認為參數重設的前提是語義上為可詮釋的特徵,語義上無法詮釋的特徵即使是高程度的二語者也難以藉由普遍語法重設,因此二語者最終可能習得可詮釋的特徵,但較難習得無法詮釋的特徵。本研究中之「有」隱含時態,為語義上無法詮釋的特徵,若詮釋假說成立,則即使是高程度的漢語二語者也難以習得作為時態標記的「有」,若完全遷移/完全運作假說成立,則高程度的漢語二語者能設定「有」的參數並習得「有」。本研究採用接受度判斷實驗,受試者為漢語一語者和以英語為一語的中級至高級漢語二語者,實驗材料為「有+動詞片語」搭配時間詞和「有+動詞片語」搭配助動詞的句子。英語have + VP和漢語「有+動詞片語」分別表示時貌和時

態,「有」對於以英語為一語的漢語二語者來說不僅是無法詮釋的特徵,還與have的時間意義不同。實驗結果顯示漢語一語者和以英語為一語的漢語二語者在「有+動詞片語」的接受度判斷上無顯著差別,表示漢語二語者對「有」的參數設定和一語者無差別,漢語二語者能將have的參數重設為「有」的參數並習得時貌標記「有」,因此本研究支持完全遷移/完全運作假說。

想知道漢語語法學更多一定要看下面主題

漢語語法學的網路口碑排行榜

-

-

#2.現代漢語語法學_百度百科

《現代漢語語法學》是2008年9月廣東高等教育出版社出版的圖書,作者是H146。本書在學習現代漢語語法基本知識的基礎上,進一步從理論上提高對漢語語法結構規律和語法 ... 於 baike.baidu.hk -

#3.漢語語法學 - 中文百科知識

漢語語法學 (文字漢語語法學),是一門研究漢語語法的科學。 本課程包括四個方面的內容:一、語音學基礎知識; 二、現代漢語語音系統及其來源;三、試驗語音學與任職 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#4.語法學- 维基词典,自由的多语言词典

漢語 编辑 · 正體/繁體 (語法學), 語法 · 學 · 簡體 ( ... 於 zh.m.wiktionary.org -

#5.北京大學-香港理工大學漢語語言學研究中心

本書與其他漢語語法參考書最大不同處,在於採用語料驅動(data-driven)的研究方法觀察漢語語法而進行描述。未來在《中文參考語法》出版的同時,書中所有使用的相關語料及 ... 於 p2u2.cbs.polyu.edu.hk -

#6.漢語語法學 - 超級商城

作者:劉靜宜 出版日:2019/03/31 ISBN:9789862959497. 於 tw.mall.yahoo.com -

#7.漢語語法學The

書名:漢語語法學,作者:劉靜宜,出版社:新學林,ISBN:9789862959497 加入會員會員登入購物車客服中心facebook登入google登入全部全部書名作者出版社中文館Hot Issue 時事 ... 於 www.vilobimagcs.co -

#8.漢語語言學的摘要

單元四、漢語的語法. 能瞭解現代漢語各詞類的定義與功能。 透過現代漢語各語類來認識定義、結構、功能。 學會應用現代漢語各種句法結構特徵:存現句、 ... 於 taiwanlife.org -

#9.博碩士論文行動網

論文摘要本論文的主要研究重點有二: 其一﹑在本論文裡一貫地主張語法研究得區分詞法(Morphology)和句法(Syntax)的層次,而本文藉著現代漢語與一般語言的詞法比較, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#10.陸儉明:現代漢語語法研究8 認知語法學 - GetIt01

陸儉明:現代漢語語法研究8 認知語法學8.1關於認知語法學研究8.2熱粥熱飯/熱的肉8.3我送一本書給他/我送給他一本書8.4下崗/下鄉8.5轉喻隱喻8.6構式 ... 於 www.getit01.com -

#11.第一章導論第一節漢語語法學簡史 - Coggle

第一章導論第一節漢語語法學簡史. tap to edit. 前50年(1898-1949). 前30年(1898-1928). 語法體系構擬. 馬建忠《馬氏文通》. 黎錦熙《新著國語文法》. 於 coggle.it -

#12.古今漢語的句法類型演變: 跨方言的庫藏類型學視角

其中古代漢語以先秦典籍所反映的語. 言為依據,暫不考慮甲骨文等更早的特殊文體語言。 語言庫藏類型學關注語種的形式庫藏和語義(含語用)範疇的雙向互. 動,尤其強調語法 ... 於 www.ling.sinica.edu.tw -

#13.雅书- PDF电子书学习下载站

雅书电子书下载站,提供最新PDF电子书图书免费下载,以PDF为主的PDF电子书免费下载供学习使用。 於 yabook.org -

#14.2022壬寅年《師傅愛你虎年運程》 | 七仙羽 - 天地圖書

中文詞典 · 其他語种學習 · 其他雙語詞典 · 外文詞典 · 專業辭典 · 方言學習 · 日語學習 · 普通話學習 · 漢語作文寫作 · 漢語修辭 · 漢語文字/音韻/訓詁 · 漢語語法 ... 於 www.cosmosbooks.com.hk -

#15.上古漢語語法綱要- 图书- 豆瓣

上古漢語語法綱要豆瓣评分:0.0 简介:本書總結作者多年思考和研究漢語語法心得,是作者對上古漢語語法體系最完整的陳述。行文力求明白易讀,深入淺出;理論與事實並重 ... 於 m.douban.com -

#16.黑龙江法院建章立制巩固队伍教育整顿成果见闻

现在,诉讼服务中心全体干警的蒙语水平均可满足日常接待需求。 ... 惊喜地发现了交流用语上的变化:“以前出门办事家里总是不放心,怕我汉语说得不好不 ... 於 www.chinacourt.org -

#17.漢語語法學- 劉靜宜 - Google Books

Title, 漢語語法學. Author, 劉靜宜. Publisher, xin xue lin chu ban gu fen you xian gong si, 2019. ISBN, 9862959495, 9789862959497. 於 books.google.com -

#18.古漢語語法學資料彙編 - 東京外国語大学附属図書館OPAC

古漢語語法學資料彙編/ 鄭奠, 麥梅翹編. Format: Book; Reading of Title: コカンゴゴホウガクシリョウイヘン— gu han yu yu fa xue zi liao hui bian ... 於 www-lib.tufs.ac.jp -

#19.iRead eBooks 華藝電子書-對外漢語教學語法漢語研究NO‧03

對外漢語教學語法漢語研究NO‧03. 作者: 鄧守信 (著); 學科分類: 語言文學類; 書籍分類: 語言學 ; 教育學 ; 中文 ; 文學院; 出版社: 文鶴出版有限公司 ... 於 www.airitibooks.com -

#20.漢語認知功能語法一回顧與前瞻* 戴浩一 - J-Stage

架構上與我的學生研究漢語語法。2)我自己也依〓 這個〓 議的精神,研究漢. 語的認知基礎, ... 最近幾年我以「非自主性語法」的観點〓 納出一些漢語構詞與句法認知策略. 於 www.jstage.jst.go.jp -

#21.暨南大学2021年考研真题:705语言文学基础与理论 - 233网校

1、试述桐城派的代表人物及其文学成就。 2、论述郁达夫的主要创作成就及文学史影响。 3、请结合具体例证,详细说明古代汉语与现代汉语的 ... 於 m.233.com -

#22.語法學流派 - 中文百科全書

語法學是研究語言的結構法則及其發展規律的科學。語法研究的種類與理論可作 ... 漢語語法學(文字漢語語法學),是一門研究漢語語法的科學。 本課程包括四個方面的內容: ... 於 www.newton.com.tw -

#23.語義優先還是語用優先——漢語語法學體系建設斷想 - 民初思韻

引言:從三個平面學說談起三個平面的觀念來源于西方現代符號學和語言學理論,經國內一些學者的發展,正在形成漢語語法學的新模式,它對漢語語法研究的 ... 於 www.rocidea.com -

#24.漢語語法學_邢福義.pdf / 电子书书籍在线阅读下载- A library ...

Name, Size. 漢語語法學_邢福義.pdf 预览和下载, 語言學> 漢語語法學_邢福義, 9.7M. 語法問題思索集_邢福義.pdf 预览和下载, 語言學> 語法問題思索集_邢福義, 7.7M. 於 www.x5v.net -

#25.漢語語法學[93折] 11100873752 | 蝦皮購物

商品資料作者:劉靜宜出版社: 出版日期:20190331 ISBN/ISSN:9789862959497 語言:繁體/中文裝訂方式:平裝頁數:216 原價:300 ... 於 shopee.tw -

#26.漢語語法學

書名:漢語語法學,語言:繁體中文,ISBN:9789862959497,頁數:216,出版社:新學林,作者:劉靜宜,出版日期:2019/03/31,類別:語言學習. 漢語語法學系列名:實用 ... 於 www.nordahl.me -

#27.分類:漢語語法學家 - Wikiwand

分類:漢語語法學家. 維基百科,自由的百科全書. 分類. 分類:. 漢語語法 · 語言學家 · 中文職業. This page is based on a Wikipedia article written by contributors ... 於 www.wikiwand.com -

#28.中国加入政府采购协议出价及相关热点法律问题”专题讲座举办

上一篇:紫光集团有限公司向我校捐资助力“陈光中诉讼法学奖学基金”发展 ... 我校共建卑尔根孔院代表挪威队参加第十二届世界中学生汉语桥中文比赛 ... 於 29nh.cn -

#29.語法學的意思- 漢語詞典

漢語 網語法學的解釋:研究語法結構規律的科學。一般分三種:一、研究某一語言語法結構的發展演變的叫歷史語法學;二、研究親屬語言語法結構之間的關系的叫比較語法學; ... 於 www.chinesewords.org -

#30.Echo Mandarin - Firstory

Using Echo Method to learn Mandarin Chinese こだま中国語:エコー方式で中国語を学ぶ用回音法學中文What is Echo Method? エコー方式って何ですか? 於 echomandarin.firstory.io -

#31.現代漢語詞類劃分與教學語法

本文檢視Jackendoff (1977) 、Wierzbicka (2000) 、Croft (1991) 等學者. 從生成語法、原型理論及型態句法的角度提出詞類劃分的不同模組,進一步. 探討三者應用於劃分漢語 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#32.與英語相比,現代漢語語法具有哪些特點 - 第一問答網

1.漢語表示語法意義的手段主要用語序和虛詞,不大用形態指表示語法意義的詞形變化;. 2.詞,短語,句子的結構原則基本一致;. 3.詞類和句法成分關係複雜;. 於 www.stdans.com -

#33.國立交通大學機構典藏:漢語動詞後「一點」的語法化

標題: 漢語動詞後「一點」的語法化. The Grammaticalization of Post-verbal yidian '一點' in Mandarin Chinese. 作者: 洪舶堯 於 ir.nctu.edu.tw -

#34.浙江大学学报(人文社会科学版) - 学术期刊

中国语用学研究范式的自觉、批评与优化——来自解放语用学的启示, 毛延生、何刚 ... 汉语诗歌写作的演化轨迹:系统、词类与信息, 潘夏星、刘海涛, 2021-12-29 ... 於 www.zjujournals.com -

#35.劉承慧(Liu, Cheng-Hui) - 國立清華大學中國文學系

我的學術領域是古代漢語語法學,特別專注在先秦散文文獻語言。近十年研究主題有:(一)先秦漢語的構式,(二)先秦語體和文體,(三)先秦(上古)到中古的語法 ... 於 www.cl.nthu.edu.tw -

#36.課程介紹- 漢語語法學| 臺東大學

漢語語法 是研究漢語語言結構規律的一門學科。此課程內容採取理論與應用並重。 在理論方面,鄧守信教授《對外教學語法》一書提供一些對外華語教學中,語法教學的方法學與 ... 於 eclass.nttu.edu.tw -

#37.從構式語法理論看漢語詞義研究1 A Construction-Bsed ...

解釋句法結構之間存在的各種語義關係,如多義、同義、反義、同形等現象。 這在以前的漢語研究中也是沒有的,值得深入探索。 關鍵字:構式語法,形式- ... 於 aclanthology.org -

#38.漢語語法學(修訂本)(精) - 天龍文創圖書網

漢語語法學 (修訂本)(精) · 作者:邢福義 · 出版社:商務印務館 · ISBN:9787100121965. 於 tl.zxhsd.com -

#39.粵語語法講義 - 第 9 頁 - Google 圖書結果

二、研究入門 2.1 方言語法研究目前漢語語法學的研究,焦點往往集中在現代漢語共同語,也就是普通話的研究,主要以普通話作為漢語語法學的研究對象。在學術研究的層面, ... 於 books.google.com.tw -

#40.科目名稱:漢語教學語法 - 政大教學大綱

科目名稱:漢語教學語法 · 課程簡介Course Description · 課程目標與學習成效Course Objectives & Learning Outcomes · 每周課程進度與作業要求 Course Schedule & ... 於 newdoc.nccu.edu.tw -

#41.全部商品分类页

法学 文集/经典著作 · 高等法律教材教辅 · 理论法学 · 外国法律与港澳台法律 ... 朗文系列 · 文学鉴赏辞典 · 汉语工具书 · 民族语工具书 · 百科全书/年鉴 · 牛津系列 ... 於 category.dangdang.com -

#42.馮勝利教授最新學術講座:韻律語法學的理論、成果與挑戰

JRCCLAL 漢語語言學與應用語言學聯合研究中心 ... 本中心馮勝利教授應華中師範大學文學院邀請,發表題為《韻律語法學的理論、成果與挑戰》的講座, ... 於 www.arts.cuhk.edu.hk -

#43.电子数字资源平台

《汉语大词典》&《康熙字典》(知网版)首次将《汉语大词典》、《汉语大词典订补》 ... 台法律、合同范本、法律文书、法学教程、参考文件、法学论文和WTO法律文件。 於 res.gxlib.org.cn -

#44.漢語語法學 - 華人百科

漢語語法學 (文字漢語語法學),是一門研究漢語語法的科學。 本課程包括四個方面的內容:一、語音學基礎知識; 二、現代漢語語音系統及其來源;三、試驗語音學與任職 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#45.古代漢語語法學.pdf_下載 - 唐人書屋

本書討論了與古代漢語語法研究工作有關的理論問題,古代漢語的語法體系,並對古代漢語語法研究進行回顧與展望。 於 www.trbook.club -

#46.漢語語法學 - 博客來

書名:漢語語法學 ,語言:繁體中文,ISBN:9789862959497,頁數:216,出版社:新學林,作者:劉靜宜,出版日期:2019/03/31,類別:語言學習. 於 www.books.com.tw -

#47.現代漢語語法新探 - 第 14 頁 - Google 圖書結果

二是指研究或描述「語法」(文法)的學問,亦即所謂「語法學」(文法學)。「語法」是語言學的三大要素之一,研究漢語的語法與漢語語音、漢語語彙息息相關,本書著重對於現代 ... 於 books.google.com.tw -

#48.漢語語言學 - 台灣開放式課程聯盟

此外,為了讓學習者了解兩岸漢語使用上的差異,本課程於語音、詞彙及語法三個單元內容中,將增加兩岸用法差異的比較分析,讓學習者快速掌握區域用法的差異性,以因應 ... 於 www.tocec.org.tw -

#49.漢語語法- IT閱讀

本篇主要介紹漢語語法,漢語詞義網絡的構建在以後補充。 維基百科:從以下幾個方面做主要介紹。語序、語素、詞、詞組或短語、句子、時貌(英語時 ... 於 www.itread01.com -

#50.漢語語法學 - Moilcae

漢語語法 之旅. 中文摘要關鍵字, 數量定語組、分類詞、語法意義、篇章、語用綜觀漢語語言學論述,「數量定語組」以「量詞」為討論中心,位置多半放在漢語詞類介紹。 於 www.moilcae.co -

#51.黃金屋漢語語法學(修訂本) 作者: 邢福義出版社 - 露天拍賣

初版是為了紀念馬建忠《馬氏文通》出版100周年,由東北師范大學出版社組織撰寫的。 本書的立足點是現代漢語的現狀,討論的是現代漢語共同語的語法事實 ... 於 www.ruten.com.tw -

#52.漢語語法學- TAAZE讀冊生活

中文教学疑难解析系列:外国人学汉语语法偏误分析(二手書). 作者:李大忠. 出版日期:2007-10-01. 出版社:N/A. 目前暫無二手書 ; 漢語語法學. 作者:張斌. 出版日期:2019- ... 於 www.taaze.tw -

#53.現代漢語語法有哪些學派學派,現代漢語語法學的分類名稱及其 ...

3、生成語法,又叫“轉換語法”或“轉換生成語法”。它是在對描寫語法理論批判的基礎上形成的,創始人是美國的喬姆斯基(chomsky),代表作是《句法結構》(1957)和 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#54.我對於中國語法學的一點心得

我對於中國語法學方面,雖然有(1)「中國古代語法」、(2)「中國語言學論文集」。(3) ... 現代的漢語語法學家大家採用「主題」、「主語」的. 於 chinese.thu.edu.tw -

#55.語義功能語法與漢語研究 - 第 1 頁 - Google 圖書結果

第一章語義功能語法理論價值研究第一節引言任何研究都必須以理論為指導,研究漢語語法也不例外。不同的理論和方法,其解釋力和實用價值也不一樣。如何進行漢語語法研究, ... 於 books.google.com.tw -

#56.萬卷樓圖書國文天地雜誌社

該書為漢語言專業博士生的漢語語法學教材,比之大學中文系《現代漢語》語法部分有 ... 研究水準,並助推語言其他專業的學習和研究,對語法研究者也有一定的參考價值。 於 www.wanjuan.com.tw -

#57.韓⋅中詞法學研究現狀及對比分析

6) 胡裕樹, 《現代漢語》(上海, 上海教育出版社, 1981/2011), 目錄1-3頁。 7) 其實這種現象也並非是中國語所獨有, 在傳統語法研究框架中, 韓國學者이희승(1955). 於 www.kor-sino.org -

#58.2008年考研专业课复习实用手册_新浪考试

新闻理论与历史 · 文化与传播 · 物理化学 ; 经济学 · 法学硕士综合课 · 电子技术 ; 法理学 · 计算机原理与系统结构 · 计算机原理与数学逻辑. 於 edu.sina.com.cn -

#59.漢語語法學 - 課程大綱

漢語語法學 研究乃為華語文教學學程所開設的課程,主要幫助學生建立華語語法的基本觀念。課堂中將以單元主題帶領學生研讀並整理各研究方法對語法點的研究與分析,以建立 ... 於 nol.ntu.edu.tw -

#60.漢語文法- 維基百科,自由的百科全書

但現在受到西方文法影響,反而產生了累贅詞,造成同樣意思的詞重複多次。 目次. 1 現代漢語語法的由來; 2 語序 ... 於 zh.wikipedia.org -

#61.古漢語語法學資料彙編 - 南天書局

古漢語語法學資料彙編. 古漢語語法學資料彙編. 商品型號:, WH-0047. 庫存狀態:, 需等待2 - 4工作日調貨. I S B N:. 作者:, 鄭奠.麥梅翹編. 出版社:, 文海出版社. 於 www.smcbook.com.tw -

#62.吉哈德- 中文维基百科【维基百科中文版网站】

圣战(阿拉伯语:جهاد,[dʒiˈhæːd];英語:Jihad;汉语音译:杰哈德或吉哈德),是伊斯兰教及穆斯林世界常用的宗教术语,出自阿拉伯语词根“jahada”, ... 於 wiki.hk.wjbk.site -

#63.漢語語法學-新人首單立減十元-2021年12月 - 淘寶

去哪兒購買漢語語法學?當然來淘寶海外,淘寶當前有2693件漢語語法學相關的商品在售。 ... 後浪正版中國現代語法現代漢語王力語言學概論漢語教材教程書籍. 品牌鉅惠. 於 world.taobao.com -

#64.汉语句法学pdf黄正德 - 华阅文章网

但不管是《马氏文通》(拉丁语、法语)、《纳氏文法》(英语)还是王力的诸多语法著作(英语、法语),都是建立在把汉语和西语对比的基础上的。在好多时候,这样的比较并 ... 於 www.huayue119.com -

#65.漢語語法學- 飛比價格- 2022年2月PTT與DCARD推薦網拍商品

漢語語法學 PTT與DCARD推薦網拍商品就來飛比,收錄全新、二手漢語語法學在露天、蝦皮推薦商品|飛比價格. 於 feebee.com.tw -

#66.漢語語法學(1版) - 敦煌書局

書名:漢語語法學 (1版),語言:中文,ISBN:9789862959497,出版社:新學林出版股份有限公司,作者:劉靜宜,出版日期:2019/3/15,類別: 主教材. 於 www.cavesbooks.com.tw -

#67.現代漢語研究:句法學與詞彙學| 香港都會大學

評述現代漢語語法的特點及其發展歷史;. 辨析漢語短語的類型,並進行有效的層次分析;. 闡釋漢語的句型系統、常用句式、各種句類及複句;. 分析漢語句法的語義結構,並 ... 於 www.ouhk.edu.hk -

#68.漢語「有」的口語用法研究: 「有+VP」句式與「有」做為回應 ...

因此. 石毓智和李訥認為此種問句源自南方方言的機率極低,比較有可能是源自普通話. 內部語法系統演化的結果。 第二種則認為語言接觸為最主要的因素,但是各個地區的情況卻 ... 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#69.Airiti Library華藝線上圖書館_漢語“有”的語法化

漢語 “有”的語法化. 鄭縈. 語文學報; 11期(2004 / 12 / 01) , P163 - 202. 繁體中文DOI: 10.6760/YWHP.200412.0163 DOI. 語法化 ; 共時 ; 歷時. 於 www.airitilibrary.com -

#70.華語的特色與價值 - 佛光大學

孤立語的主要特點是不重視詞形變化,但是詞的次序很嚴格,不能隨便更動。上述的六個漢語句子,每一個詞在句中的位置都是固定的。虛詞的作用很重要,詞與詞之間的語法 ... 於 www.fgu.edu.tw -

#71.漢語語法學開山之作——《馬氏文通》 - 人人焦點

漢語語法學 開山之作——《馬氏文通》 ... 現代人在義務教育階段都學過外語。學習外語的過程中就會發現,如果想要學好外語,首先要有詞彙量上的積累,其次要 ... 於 ppfocus.com -

#72.漢語語法學邢福義

本資訊是關於求邢福義《漢語語法學》 的PDF格式文件,漢語語法學界里的南邢北陸是指什麼,誰看過【現代漢語語法修辭教程(修訂版) 作者:池昌海】我想學 ... 於 www.economiclaws.net -

#73.漢語語義學讀書筆記

case grammar 格語法 cybernetics ... 古希臘、羅馬、印度的重點是語法,也重視語音,但語義不是重點。理 ... 漢語是孤立語,少形態變化,讀經的困難在語義。 於 www.lac.org.tw -

#74.高度重视战略策略问题(深入学习贯彻习近平新时代中国特色 ...

2022年1月28日 — 习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班开班式上发表重要讲话强调:“战略问题是一个政党、一个国家的根本性问题 ... 於 dangshi.people.com.cn -

#75.截至1月29日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

1月29日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例81例。其中境外输入病例27例(上海10例,北京3例,浙江3例,云南3例, ... 於 www.nhc.gov.cn -

#76.西南实力超强院校和优势专业大盘点!_华南- 东北、华北、华中

著名的高精尖大学,文科非常强悍,经济学,法学,哲学都是国内第一的水平,所以录取分数常年北京第三,全国前十。 中国科学院大学. 於 www.sohu.com -

#77.中文構詞與句法的概念結構 - 國立中正大學

我在「概念結構與非自主性語法:漢語語法概念系統初探」(戴浩一. 2002)文中提出非自主性語法的哲學基礎,針對Chomsky 及其他衍生語. 法學者所依據的自主性語法提出 ... 於 www.ccunix.ccu.edu.tw -

#78.世界宗教文化 - 国家哲学社会科学学术期刊数据库

法学 法学 理论 宪法学与行政法学 刑法学 民商法学 诉讼法学 经济法学 环境与资源保护法学 ... 语言学 汉语 少数民族语言 英语 法语 德语 西班牙语 俄语 日语 阿拉伯语 於 www.nssd.cn -

#79.歷史語法學理論與漢語歷史語法Historical Syntax-Theory and ...

The central concern of this volume is the development of histroical syntax and the application of the various approaches to the historical syntax of Chinese ... 於 www.crane.com.tw -

#80.对外经济贸易大学新闻网

我校举办第五届国际青年人文对话 · 2022年对外经贸大学“汉语桥”欧洲中小学生冬奥主题. ... “沈-冯”法学名家讲坛之江必新教授专场:法治中国建. 於 news.uibe.edu.cn -

#81.有没有什么书是专门讲汉语语法的? - 知乎

所以第一部汉语语法,要等到17世纪。1620年左右,一本西班牙语的语法在菲律宾横空出世, ... 马建忠曾经在法国留学,取得了法学文凭(我发现古代很多语言学家都喜欢搞 ... 於 www.zhihu.com -

#82.古漢語語法學資料彙編/鄭奠等編著 - 胡思二手書店

古漢語語法學資料彙編/鄭奠等編著. 限定地區活動. 獨享. 點數兌換商品. APP獨享活動. 限定商品. 定期購商品. 買就送. 加價購商品. 國家/地區配送. 於 www.whose-books.com -

#83.基于主位推进模式的美国新闻媒体报道中俄罗斯国家形象建构 ...

如刘礼进、郭慧君和彭保良对英汉广播新闻中的主位和主位推进模式对比,研究发现无论英语还是汉语新闻语篇,简单主位分布明显高于多重主位①。 於 www.e-lunwen.com -

#84.讀書:張斌《漢語語法學》短評- 實時熱點網 - Hotnews|每日热闻

本書與《語法講義》之類的著作不同,其重點並不在於對各級語言單位或各種結構進行描寫和歸納——如果是追求描寫語法,那麼張斌先生編著的《現代漢語描寫 ... 於 hotnews.cc -

#85.古代漢語語法學造句

主要研究先秦漢語語法和廣播電視語言,有文言實詞、古代漢語語法學、廣播電視語言、電視專題片聲畫語言結構、荀子譯注等著作,編寫中國傳媒大學遠程教育教材古代漢語。 於 tw.ichacha.net -

#86.北外新闻网

北外“汉语•印象”马来西亚青少年冬令营闭营. 2022-01-04 · 科伦坡大学孔子学院2021年理事会议举行 ... 学习强国平台登载米良教授文章《法学专业“课程思政”大有可为》 ... 於 news.bfsu.edu.cn -

#88.漢語語法的社會與文化功能: 以漢語語法的靈活性為切入點

對應的觀念是是語法中的結構分析及簡單的語義、語用關係探討。然而,這些文獻對於語法特性的現象與漢語使用者的社會文化之間的關聯性,要不就是隻字未提或是極少著墨、要 ... 於 books.google.com.tw -

#89.漢語語法學研究 活動專區 - :: 痞客邦::

還有去各大拍賣網站RUTEN露天、YAHOO拍賣收集資料!隨便google一下有些人再討論漢語語法學研究.MELISSA是我的好朋友,為人正直富有愛心;MELISSA只會推荐好 ... 於 bq6e14.pixnet.net -

#90.成人高考不同层次考试都一样吗(成人高考三个层次的考试科目 ...

英语、俄语、语和日语是外语考试的三种语言,由考生根据招生专业目录规定的语言要求进行选择。 (1)文学、历史、中医在、政治、英语在、汉语在、大学。 於 nitnews.nyist.net -

#91.禮讚大師| 張斌:要在漢語語法學領域當個「單項冠軍」

張斌堅持站立上課,認真板書,認為這是對學生的尊重,也是對教師這門職業的尊重。2013年,93歲高齡的他站在教室里,為博士生上了最後一堂漢語語法課, ... 於 twgreatdaily.com -

#92.語法學 - 三度漢語網

語言之有語法,語法之有制約作用,是語言本身所決定的。語言是線性的序列,序列裡的基本單位──詞──不是任意組合的,而是按規則組合的。由片語成的句子可以有許許多多 ... 於 www.3du.tw -

#93.Ch.4-語法學.pdf - 語法學高級中國語文語法學一、語法與語法學 ...

數千年來,即有史以來,漢語語法是變化不大 的;它靠著幾千年維持下來的某些語法特點和以後發展出來的一些特點,以自別於 其他的語言。」 8 這一特色主要表現在固定的詞序 ... 於 www.coursehero.com -

#94.古漢語語法入門 第一講:快速掌握判斷句、語氣詞「也」

1、文章內容為筆者依據王力《古代漢語· 第一冊》第三單元的通論部分所整理的筆記。「古漢語語法」是指狹義的「上古漢語語法」,時間跨度為先秦至西漢 ... 於 www.timelog.to -

#95.國立中山大學098學年度第1學期漢語語法學課程大綱

尚未建立傳染性肺炎(武漢肺炎)課程評分方式﹝評分標準及比例﹞ ; 課程大綱Course syllabus ; 1.現代漢語語法特點 於 selcrs.nsysu.edu.tw -

#96.漢語語法學新學林網路書店 - YHQ

本書是一本必備的漢語語法寶典。 漢語語法學 -iRead灰熊愛讀書 校本部:95092臺東市大學路二段369號電話(總機) :089-318855 傳真:089-518267 系統問題聯絡 ... 於 www.petitrygaku.co