清大研究所推甄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 臺灣校務研究之招生策略 和EmilyMartin的 憂鬱的文化政治都 可以從中找到所需的評價。

另外網站清大研究所推甄 - Meson la Bodega – Fuentesoto也說明:清大研究所推甄. 國立清華大學招生專區/ 招生策略中心. 電話: (03) 或(03) 轉傳真: (03) 或 ...

這兩本書分別來自秀威資訊 和蜃樓所出版 。

國立中正大學 教育學碩士在職專班 陳姚真所指導 黃仕親的 大學多元入學制度個人申請管道 學習歷程檔案評量尺規建構之研究 (2019),提出清大研究所推甄關鍵因素是什麼,來自於學習歷程檔案、評量尺規、多元智能、大學選才。

而第二篇論文東海大學 社會學系 劉正所指導 簡伯宏的 「充實」的大學生活:博雅書院教育的學生參與及挑戰 (2014),提出因為有 博雅教育、東海大學、書院、校園生活、文化社群的重點而找出了 清大研究所推甄的解答。

最後網站推甄後考試dcard - hacamasa.online則補充:心情37 ・ 留言29 推甄和考試- 研究所板Dcard 所有看板即時熱門看板好物研究室中原大學推甄 ... 清大藝設系甲組(第二階段) 資料審查8367 面試83 4.

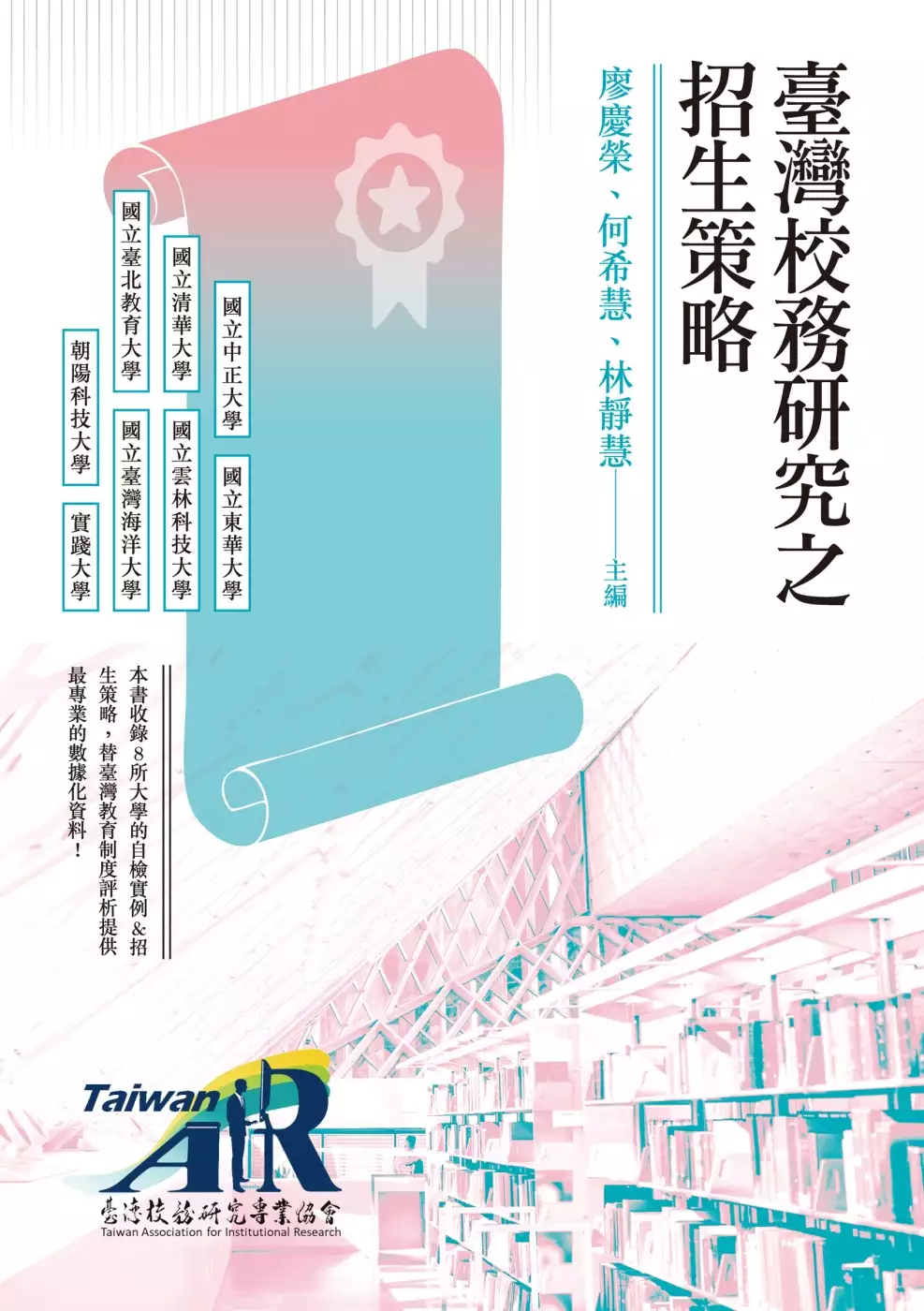

臺灣校務研究之招生策略

為了解決清大研究所推甄 的問題,作者unknow 這樣論述:

國立中正大學、國立東華大學、國立清華大學、國立雲林科技大學、國立臺北教育大學、國立臺灣海洋大學、朝陽科技大學、實踐大學 本書收錄8所大學的自檢實例&招生策略,替臺灣教育制度評析提供最專業的數據化資料! 教育本著於增加學識涵養、健全人格發展、培養一技之長。 因應資料科學時代與國際化浪潮,教育部自2015年起推動大學校院校務專業管理制度,鼓勵大學校院重視以證據為基礎的校務經營管理哲學,將校務資料彙整與分析,轉化成有用的資訊,作為校內各級相關單位及長官決策依據,並藉此活化學校決策機制。校務研究主要的目的即在提供資料驅動與證據為基的決策支援,國內大學校

院面臨近年來學生生源不足現象,更凸顯對此議題研究的迫切性。 本書由臺灣校務研究專業協會與國內大學校院校務研究單位合作,以招生策略為探討重點,共收錄8所大學校務研究中心之實例說明,針對該議題透過數據科學化分析,體現校務研究在高教招生決策過程中的運作,並提供對該議題有興趣之學校或學者之參考依據。 本書特色 ★因應資料科學時代與國際化浪潮,教育部自2015年起推動大學校院校務專業管理制度,鼓勵大學校院重視以證據為基礎的校務經營管理哲學。 ★本書由臺灣校務研究專業協會(Taiwan-AIR)與國內8所大學合作,收錄各校自檢實例&招生策略,替臺灣教育制度評析提供最專業的數據化

資料。

大學多元入學制度個人申請管道 學習歷程檔案評量尺規建構之研究

為了解決清大研究所推甄 的問題,作者黃仕親 這樣論述:

本研究以北、中、南六所公私立大學為對象,探討其對於高中生學習歷程檔案之評分重點及對學習歷程檔案實質內容之期待,以建構一份分屬外語、法律、工程、資訊、心理與醫藥衛生等六大學群通用的評量尺規,並分析高中教師以上述評量尺規評定學生學習歷程檔案結果之關聯性,以提供高中教師輔導學生建置學習歷程檔案之參考運用。本研究兼採質性研究之訪談法與量化研究取向之皮爾森相關分析法,首先依據研究目的挑選六個學群的大學教授進行深度訪談,將訪談資料整合成一主題式評量尺規,再邀請六位高中教師以該尺規評定18份學生學習歷程檔案。最後將之評定結果與學生在個人申請中的學習歷程檔案實際得分進行相關分析,以檢測本研究通用性評量尺規的

適用性。本研究結論如下:一、 分屬六大學群科系之教師對高中生學習歷程檔案之評分重點為:適配性、學習力、獨特性與未來性。二、 六大學群科系之教師對高中生學習歷程檔案實質內涵之期待為:呈現學生的多元性、篩選學生的功能性、提供大學選才的方向性。三、 六大學群通用性評量尺規主要評分項目為:課程學習成果、多元表現、學生自述三方面。四、 高中教師在本研究所建構之六大學群之評量尺規上所評定的學習歷程檔案得分與學生個人申請實際得分具有高度相關,顯示通用性評量尺規具有適用性。

憂鬱的文化政治

為了解決清大研究所推甄 的問題,作者EmilyMartin 這樣論述:

書介part I 《憂鬱的文化政治》的跨界視野,讓憂鬱重新解放。 這裡沒有對憂鬱的定論,沒有對理論的定論,也沒有更燦爛的憂鬱,更沒有一定要走向光明未來的答案。哀悼殘存 / 持續,在拒絕結束的憂鬱裡,開啟失落的意義。 給精神病患者:愛密麗.馬汀的〈我現在宣布,你是個躁鬱症患者〉,讓精神病院的的喘息與腳步聲可以被聽見,讓田野筆記中的人告訴你他們服藥與看診的故事。 給失語的詩人:麥克思.潘斯基〈憂鬱的辯證.序〉告訴你怎麼珍惜荒蕪的話。 給運動分子:海澀.愛〈拒絕的政治〉會告訴你為什麼總有人不陽光,走不出去,不敢參加遊行。 給左派與懷疑左派的人:溫蒂.布朗的〈抗拒左派憂鬱〉

,以憂鬱症作為一種政治修辭,詮釋了左派的情感結構。 給期待快樂的人:在嘆逝與追憶之外,凱莉.漢彌爾頓在〈快樂的回憶〉裡重讀了但丁的話,「最巨大的悲傷,莫過於在悲慘中回想起快樂的時光」。 給不想不分的女同志:海澀.愛〈壞毀的身分認同〉裡有最驕傲、最不堪、最不被容許、最不應該被忘記的身分記憶。 給總覺得自己理論讀得太少的人:伊芙.可索夫斯基.賽菊蔻的〈梅蘭尼.克萊茵與情感造成的差異〉,從她小時候一個無法買到的大娃娃談克萊茵,讓理論成為一種互相了解的溫柔語意。 給groupies:愛密麗.馬汀的〈躁鬱簡史〉會告訴你為什麼我們會隨著樂團吶喊。 給當代的好孩子們:這個世紀要當活潑、快

樂的小朋友才能上電視,能夠開朗、大方才會推甄得上不會讓爸爸媽媽失望的學校,克里斯多夫.連恩的〈不能再靦腆了〉會告訴你害羞是怎麼不見的。 給失落的人:朱帝斯.巴特勒在〈失去之後,然後怎樣?〉從歷史的尖叫聲裡告訴你哀悼的意義。 書介part II 憂鬱(症)的討論,常溯及佛洛依德的〈憂鬱與哀悼〉,在早期的精神分析中,哀悼是對失落的摯愛,或對某種抽象體所經歷的一種「成功」的心理過程,而憂鬱症則是這種轉化的失敗;但晚近討論這些語詞,已走向非單純的個人性或精神分析脈絡,《憂鬱的文化政治》主張哀悼、憂鬱症、懷舊、哀感、創傷、沮喪,不再只是一種失敗性的病態,憂鬱(症)或憂鬱書寫,其實是政治的──「情

感」不只是精神分析論述處理的內容,而是一種社會、政治、法律、美學關係的建構,同時也漸漸形成一種情感政治。 伍德堯和大衛.卡贊堅在〈哀悼殘存 / 持續〉(“Mourning Remains”)所言:「失落」是一種「理論性的虛構」,“remains”不只是一種殘留,只是剩下的、得丟掉的殘渣般的過去,哀悼歷經著歷史、文化的政治性過程,而憂鬱具有它自己的意義。 當代人類學家愛密麗.馬汀《雙極探險》其中的〈躁鬱簡史〉,將藝術品味、流行文化視為一分析對象,敘述躁狂在美國如何成為一種病癥,以及躁狂如何成為當代被擁戴的文化現象。〈躁鬱簡史〉提到了許多中文讀者所熟悉的藝術家,紀德、梵谷、馬勒、普拉絲……在1

980年代以後,他們因為憂鬱與躁狂而被認證為更「真誠」、「真實」的藝術家──憂鬱症的建構與行銷並不只建立在藥廠與醫院的消費關係,在一個躁狂歷史脈絡中,憂鬱被戴上花冠,輕躁狂是最受享譽的成功人格,這讓人看不清憂鬱所帶來的難捱與苦痛。 而愛密麗.馬汀在她的另一篇文章〈我現在宣布,你是個躁鬱症患者〉中,做了令人敬佩與感動的田野,她記錄了精神病院中的八個故事,所謂的譫妄、躁狂、情緒週期、思考障礙……等等病徵,是怎麼真實地發生在醫生與病人之間的權力關係,她批判性地讓讀者知道「病」是怎麼被宣稱、運作。而文中提到的藥物,全部都是台灣的藥單上看得見的,這份田野的中文化非常重要,它提供了病例書寫的中文視野,

更拓寬了服用這些藥物的在地讀者能夠說出自己感受的可能性。 引爆在地的閱讀意義一直是《憂鬱的文化政治》的初衷。克里斯多夫.連恩的〈不能再靦腆了〉收於他的《害羞》一書,除了甫發行的英文版,在三、四年內間已譯有日文、韓文、法文等不同版本。希望連恩的作品第一次的中文化,能夠讓台灣很少被討論的「害羞」爭取一些發言空間。文中論述的是「害羞」、「靦腆」等詞彙所形容的人格特質,漸漸地在1980年代成為了一種需要被定名與治療的疾病。扭捏、內向、古怪、拘謹等等與害羞相關的氣質,漸漸成為了「社交恐懼症」、「逃避型人格障礙」等等病徵。「害羞」的修辭內涵與其所指徹底的轉化了,面對「社交焦慮」的疾病與威脅,只能夠「不

再靦腆」。 盡力想讓「憂鬱」能展現出最大張力,《憂鬱的文化政治》選譯了溫蒂.布朗的〈抗拒左派憂鬱〉,布朗以「憂鬱症」作為一種政治修辭,她所批評的左派,總眷戀著過去,總凝視著過往的政治依附,不願意卸下悲傷,也不憧憬復元,於是自戀 / 戀物的憂鬱症結構,讓政治只能朝向一種永遠失落的哀痛;抱緊過去的耽溺慾望,超越了任何現今對於政治動員、結盟,或是轉變的投資的可能性。 當代最重要的理論家之一朱帝斯.巴特勒,她在〈失去之後,然後怎樣?〉一文,鄭重地面對憂鬱,以哀悼的特殊位置,回應了「時間」與「歷史」的複雜性,她認為正是在「失去」裡,銘刻了所受的磨難、暴力、汙名,而早期精神分析中「癱瘓業已麻木」的

狀態,其實正賦予了歷史的新的創造性,哀悼可以賦予主體戰鬥力、能動性。哀悼的暴露與「由內翻外」,正是她「然後怎樣?」的問題,哀悼的「時間」、「歷史」,就是身體性地、肉體地與物質相遇的政治。 《憂鬱的文化政治》透過麥克思.潘斯基在〈憂鬱的辯證.序〉試圖延伸對憂鬱書寫的關注,在台灣已經擁有了中文化的傅柯關於「自反性語言」的思想資源,提供了許多關於沈默、空白的話語的政治,而克里斯德瓦的《黑太陽》可以說是做了一種失語的重要標誌,她試著將語言的解構與作者的情感狀態做出連結,《黑太陽》裡誠懇的告訴讀者,書寫憂鬱的意義,正是因為遭受憂鬱折磨的人所書寫的每一個文字都是來自憂鬱──而麥克思.潘斯基接著說,這是

「以書寫填滿了『蒼白的倦怠』,那空白的一頁」。麥克思.潘斯基藉班雅明對歷史主義者的批判,對憂鬱書寫作出了進一步的解釋,他認為正是憂鬱書寫可以抵抗這收編的歷史體系,而「那空白的一頁」就是憂鬱書寫。凱莉.漢彌爾頓在〈快樂的回憶〉一文裡圍繞著雷納多.阿里納斯的自傳《在夜幕降臨前》展開分析,她強調了「快樂」在政治中如何地得來不易,更告訴讀者書寫「快樂」背後的重要與艱難。「快樂的政治」絕非是企圖擦拭掉壓迫與悲傷的記憶,也不是要把所有的事都看成快樂,更不可能是對悲傷與憂鬱的「超克」或是「放手」。〈憂鬱的辯證.序〉與〈快樂的回憶〉分別回應了中文語境裡對「失語」的寫作語言狀態的認知,以及對文學史中「嘆逝」的追

憶傳統,企圖讓文學中的憂鬱能夠更深的問題化。 瑞克里芙.霍爾的《寂寞之井》在英語世界有著曖昧性的崇高地位,它既是最被廣泛閱讀的同志文本,同時也是讓拉子困擾、憎恨的作品。書中主角史蒂芬太過時、太逕渭分明的陽剛認同,在訴求流動、進步、拋下悲情的當代論述中,實在太不政治正確,並且滿溢的絕望、自恨,讓理論家們想要從中找正面的可能性都無法辦到。在〈壞毀的身分認同〉裡,海澀.愛認為史蒂芬之所以受爭議,正因為她受苦、自厭、愛的挫敗與絕望,都恰恰為近代同志形象的相反典型,她批判性認為越是閃避、跳躍、轉化甚至是誤讀史蒂芬的困境,反而越顯示出造就同志困境的社會規範的有效性;但正是要回頭看待自身的厭惡、羞慚又難

以切割的拉鋸,才有可能接納並且開始處理酷兒歷史的艱難性。〈拒絕的政治〉裡,海澀.愛延續了她的關懷,把命題放在美國酷兒運動裡常被拒絕、抹拭的壞情感。她認為情感裡不論好的與壞的,兩者都構成了運動的可能;她追認這些沮喪、不正確的情感,試圖為這幾乎是羞恥的秘密的長遠歷史作些辯護。雖然這些壞情感看似根本就是對行動無益,更甚者就任何傳統意義上的能動性而言,它們會使得那些如此感受的人喪失資格。但海澀.愛的訴求,正是期待一種政治能動性的視野,而它所處理的政治性,是可以將所經歷的壞情感,納入希望修復的傷害之中;因為,能夠認可這些苦難的存在,並藉此發展出的相關論述,才是能夠處理酷兒經驗的運動。 當代酷兒與女性

主義運動中重要的推動者伊芙.可索夫斯基.賽菊蔻,在逝世前完成了〈梅蘭尼.克萊茵與情感造成的差異〉,她在罹患乳癌多年後,想到了從年幼時就經常幻想能夠抱著的、卻一直沒能買到的大娃娃,並且以這個大娃娃替克萊茵的理論做了一個巧妙、溫暖而厚實的譬喻。賽菊蔻從情感層面來理解理論,直接靠近讀者的真實人生,在「抑鬱型位態」的概念中,她看見「憂鬱」能動性與創造力的可能,在「妄想型—分裂型位態」中,她充滿同理心地試圖解釋1980、90年代初期面對愛滋恐懼時,酷兒理論所衍發出來的動能,及其後續發展的疲態及限制,她的文字並不是為了批判運動路線的正確與否,更像是期盼著讓參與運動的人可以減少一些生活中的困頓與煎熬。在這篇

文章中讀到的是賽菊寇理解理論的溫暖、寬大的大格局,雖然她小時候沒有買到合意的大娃娃,但閱讀她的文字,正如抱著一個她給讀者的大娃娃。 希望《憂鬱的文化政治》也會是讀者手中的棉花糖與大娃娃,希望在這本書的盡頭,不論是不是藥效的副作用,不論酒精與政治正確的比例,不論我們的身體毀壞與不宜人居的程度,我們都可以靠近一點。 作者簡介 愛密麗.馬汀(Emily Martin) 現為美國紐約大學人類學系教授。研究領域包括科技人類學、醫療人類學、性別、文化心理、歷史精神病學、英國社會文化等。著有《身體裡的女人:生產的文化分析》(The Woman in the Body: A Cultural Anal

ysis of Reproduction, Beacon Press, 1987)與《雙極探險:美國文化中的躁狂與抑鬱》(Bipolar Expeditions: Mania and Depression in American Culture, Princeton University Press, 2007)等,另與希爾.蓋滋(Hill Gates)合編《台灣社會的人類學》(The Anthropology of Taiwanese Society, Stanford University Press, 1981)。其知名論文〈卵子與精子:科學如何建構了一部以男女刻板性別角色為本的羅曼史〉

(“The Egg and the Sperm: How Science Has Constructed a Romance Based on Sterotypical Male-Female Roles”),中譯曾收錄於《科技渴望性別》(群學,2004)。 愛密麗.馬汀的個人網頁:web.me.com/em81/work/Welcome.html。 克里斯多夫.連恩(Christopher Lane) 現為美國西北大學英語系教授。教學與寫作領域包括維多利亞時期與當代英國小說,並專長於19世紀心理學、精神病學與知識史等。著有《仇恨與文明:維多利亞時代英國的反社會生活》(Hatred a

nd Civility: The Antisocial Life in Victorian England, Columbia University Press, 2006)與《害羞:正常行為如何成為一種疾病》(Shyness: How Normal Behavior Became a Sickness, Yale University Press, 2007);《害羞》自出版後已廣譯為日文、韓文、法文。 連恩替《今日心理學》(Psychology Today)撰寫部落格「副作用」:www.psychologytoday.com/blog/side-effects。 伍德堯(David L

. Eng) 現為美國賓州大學英語系教授。研究領域包括美國文學、亞美研究、亞洲移民、精神分析,並專長於批判種族理論、酷兒研究與視覺文化。著有《種族閹割:亞美陽剛的治理》(Racial Castration: Managing Masculinity in Asian America, Duke University Press, 2001),另與大衛.卡贊堅編有《失落:哀悼的政治》(Loss: The Politics of Mourning, University of California Press, 2003)。 大衛.卡贊堅(David Kazanjian) 現為美國賓州大學

英語系教授。研究領域包括19世紀跨國美國文學與歷史研究、政治哲學、歐陸哲學、拉美移民研究、殖民論述研究和亞美尼亞流離研究,曾發表多篇關注北美—亞美尼亞流離的文化 / 政治研究的相關文章。著有《殖民伎倆:早期美國的國族文化與帝國公民身分》(The Colonizing Trick: National Culture and Imperial Citizenship in Early America, University of Minnesota Press, 2003)。 麥克斯.潘斯基(Max Pensky) 現為美國紐約賓漢姆頓大學哲學系教授與系主任。研究領域包括當代歐陸哲學、社會和政

治哲學、法政哲學和國際關係等。著有《團結的盡頭:倫理與政治論述理論》(The Ends of Solidarity: Discourse Theory in Ethics and Politics, State University of New York, 2008)和《憂鬱的辯證:班雅明與哀悼劇》(Melancholy Dialectics: Walter Benjamin and the Play of Mourning, University of Massachusetts Press, 1993)等。 海澀.愛(Heather K. Love) 現為美國賓州大學英語系副教授。研

究領域包括性別研究、酷兒理論、當代文學、情感研究、電影和視覺文化、精神分析、種族和民族學批判理論等。著有《倒退的感覺:酷兒歷史的失落與政治》(Feeling Backward: Loss and the Politics of Queer History, Harvard University Press, 2007)。她曾主編《新文學史》(New Literary History)特別專號「在認同政治之後有什麼生活?」(Is There Life after Identity Politics?)。 海澀.愛的個人網頁:www.heatherklove.com。 伊芙.可索夫斯基.賽菊蔻

(Eve Kosofsky Sedgwick) 長年任教於紐約城市大學英文系、女性與社會研究中心,2009年因乳癌過世。賽菊蔻在1985年出版成名作《男人之間:英美文學與男人的同性社交慾望》(Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire, Columbia University Press, 1985),之後的《衣櫃認識論》(Epistemology of the Closet, University of California Press, 1990)奠定了她在酷兒理論中的地位。《與愛對話》(A Dialogue o

n Love, Beacon Press, 2000;心靈工坊,2001)則是賽菊蔻的憂鬱症手記, 結合了對話與詩,呈現了她與心理治療師的交流歷程。賽菊蔻1998年時曾應中央大學性 / 別研究室之邀來台發表兩篇論文:〈如何將孩子教養成同性戀〉與〈情感與酷兒操演〉(收於性 / 別研究第三、四期合刊《酷兒:理論與政治》,中央性 / 別研究室,1998)。 凱莉.漢彌爾頓(Carrie Hamilton) 現為英國倫敦羅漢普頓大學藝術學院教授、羅漢普頓性 / 別研究中心主持人。研究領域包括性 / 別史、女性主義、口述史、文化記憶、政治與革命運動、西班牙與拉丁美洲歷史、拉美裔研究等。最新發表的文章

是〈性 / 別政治與社會主義的居住:古巴革命中的建設家園〉(“Sexual Politics and Socialist Housing: Building Homes in Revolutionary Cuba”),收於《性別與歷史》(Gender & History 21, 2009)。 溫蒂.布朗(Wendy Brown) 現為美國柏克萊大學政治學系教授。研究領域包括政治學史、19與20世紀歐陸理論、批判理論、文化理論、女性主義理論、批判種族理論、後殖民理論等。她批判地置疑權力位置、政治認同和當代民主中的政治主體性,以交織理論之間的對話知名,如:馬克思、尼采、韋伯、佛洛依德、

法蘭克福學派、傅柯、當代歐陸哲學等。〈抗拒左派憂鬱〉一文曾同時收錄於《失落:哀悼的政治》和《沒有保證:霍爾紀念集》(Without Guarantees : In Honour of Stuart Hall, Verso Press, 2000)。著有《傷害的狀態:晚期現代性中的權力與自由》(States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity, Princeton, 1995),並與珍娜.哈莉(Janet Halley)合編《左派律法主義 / 左派批評》(Left Legalism/Left Critique, Duke Universi

ty Press, 2002)。 朱迪斯.巴特勒(Judith Butler) 現為美國柏克萊大學比較文學及修辭學教授。研究領域包括女性主義理論、性 / 別研究、近當代歐陸思想等。她於1990年代發表了許多影響深遠的作品,如:《性 / 別惑亂:女性主義與身分顛覆》(Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, 1990;桂冠,2008)、《身體至關重大:論「性」的話語界限》(Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex,” Routledge

, 1993)和《權力的精神生活:服從的理論》(The Psychic Life of Power: Theories in Subjection, Stanford University Press, 1997;江蘇人民出版社,2009)等,對權力、性別、身分認同與情感政治的分析批評多所卓見。 編者簡介 劉人鵬 清華大學中文系教授。著有《閻若璩與古文尚書辨偽:一個學術史的個案研究》、《近代中國女權論述:國族、翻譯與性別政治》,並與丁乃非、白瑞梅合著《罔兩問景:酷兒閱讀攻略》。 鄭聖勳 清華大學中文系博士候選人,美術設計與網頁編輯。文字作品散見於香港《字花》雜誌。 宋玉雯 清華大學

中文系、社會所畢業,文字工作者。現就讀於清華大學中文系博士班現代文學與文化研究組。 譯者簡介 林家瑄 清大外語所畢業,曾任藝術行政。自由譯者,譯作包括《兩位嚴肅的女人》(行人,2007)等,現為期刊編輯。 洪凌 英國薩克絲大學(Sussex University)英國文學碩士,香港中文大學文化比較所博士候選人。現專事小說創作、論述撰寫,以及翻譯。小說創作包括《銀河滅》(蓋亞,2008)、【宇宙奧狄賽】系列共六冊(成陽,2000-2003)、《不見天日的向日葵》(成陽,2000)、《末日玫瑰雨》(遠流,1996)、《肢解異獸》(遠流,1995)等。論述著作包括《魔道御書房》(蓋亞,200

5)、《酷異劄記》(萬象,1996)、《魔鬼筆記》(萬象,1996)等。譯著包括《少年吸血鬼阿曼德》(時報,2009)、《通往女人國度之門》(繆思,2006)、《女身男人》(繆思,2005)、《黑暗的左手》(繆思,2004)、《銀翼殺手》(一方,2004)等。 翁健鐘 台大歷史系碩士。嗜閱讀,曾任期刊編輯、翻譯。 區立遠 台灣大學哲學碩士,德國杜賓根大學古典文學碩士。 張永靖 台灣大學外文系畢,國立中央大學英美語文學所碩士生。 楊雅婷 台灣大學中文研究所碩士,美國哈佛大學教育碩士,現從事翻譯。譯作有《關於美之必要》(天下雜誌,2008)、《巧克力時尚之旅》(天下雜誌,2007)

、《馬戲團之夜》(行人,2007)、《蘭閨寶錄:晚明至盛清時的中國婦女》(左岸文化,2005)、《童年之死:在電子媒體時代下長大的孩童 》(巨流,2004)、《啥都瞭了》(行人,2004)、《阿茲海默症》(天下雜誌,2003 )等,以及多篇學術論文。 鄭□良 中央大學英美語文學系碩士畢業,碩士專攻性 / 別研究、酷兒研究、文化研究。曾替《電影欣賞》與中央大學性 / 別研究室超薄會議翻譯學術文章。日日春關懷互助協會義工。熱愛電影。 鄭聖勳 清華大學中文系博士候選人,美術設計與網頁編輯。文字作品散見於香港《字花》雜誌。 回應文作者簡介 hsiehpei 清大外文系畢業,專職譯者。 木耷

文字工作者。 止言 文字工作者。 何姿瑩 瑞典林雪平大學科學、科技與社會碩士,國立中山大學外國文學碩士。目前在高雄醫學大學與國立高雄大學擔任兼任講師。 呂嘉鴻 輔仁大學新聞系、清華大學社會所畢。目前就讀倫敦大學金匠學院(Goldsmiths College)社會系博士班。 林吉洋 台北大學地政系、清華大學社會所畢業。現服務於某企業,推廣互助事業。 郭品潔 台灣屏東人。著有詩集《讓我們一起軟弱》(大田,2003),譯有《簽名買賣人》(大塊文化,2007)等書。 陳羿安 現就讀於交通大學社會與文化研究所碩士班及陽明大學科技與社會研究所碩士班。 葉虹靈 台灣大學社會

系,清華大學社會所畢業。現在關心台灣的歷史記憶與轉型正義問題。 劉冠伶 現就讀於清華大學中文系博士班。 蔡孟哲 清華大學社會所碩士,同志諮詢熱線協會義工。

「充實」的大學生活:博雅書院教育的學生參與及挑戰

為了解決清大研究所推甄 的問題,作者簡伯宏 這樣論述:

東海大學博雅書院以「團體」元素作為核心,規劃整體學習地圖,迅速且有效地聯繫參與者,在生活與實踐課程有亮眼成績、補充專業教育之缺口。然而它也是雙面刃,強調內部團體生活不利向外對話,無法化解外界誤解並整合進既有體制;同時高度投入但繁複的制度設計亦不利書院生持續參與。受到內部推力與外部拉力,諸多書院生不易達到結業與畢業門檻而選擇離去。同時受制內部的智性元素發展較緩慢,影響形成共識與紮實理念,當它面臨發展困境時、難以即刻進行調整。

清大研究所推甄的網路口碑排行榜

-

#1.清大研究所推甄 - LEFE MANU

清大研究所推甄. 不要浪費甄試報名費了!清大電機所內幕- narkive. 地址:新竹市光復路二段號. 於 lefemanu.fr -

#2.清大碩士推甄

甄試; 一般考試; 台灣國際研究生學程(tigp) 境外生. 台灣聯合大學系統學年度碩士班招生考試: 清大電機系正取、備取考生注意事項學年度碩士班甄試第一 ... 於 lemecanodessoufflants.fr -

#3.清大研究所推甄 - Meson la Bodega – Fuentesoto

清大研究所推甄. 國立清華大學招生專區/ 招生策略中心. 電話: (03) 或(03) 轉傳真: (03) 或 ... 於 mesonlabodega.es -

#4.推甄後考試dcard - hacamasa.online

心情37 ・ 留言29 推甄和考試- 研究所板Dcard 所有看板即時熱門看板好物研究室中原大學推甄 ... 清大藝設系甲組(第二階段) 資料審查8367 面試83 4. 於 hacamasa.online -

#5.107年國語文歷年試題解題聖經(七)106年度: [師資甄試/檢定]

「著」與(A)皆音戶;(B)〈一/;(C)力么V;(D)戶、。題幹語出《弟子規》,清,寒冷。(A)齒/恥;(B)醇。大醇小症,大體完美而略有小缺點/專。專囊鱸膽,晉朝張翰因見秋風起, ... 於 books.google.com.tw -

#6.大陸研究所推甄,台生考陸研

北京清華大學的年度預算高達1020億台幣,比起台大的146億的經費整整多出七倍。 熱門專業解析與概況. 大陸研究所推甄入學管道. ○申請入學制. 北京大學和 ... 於 www.ibrain.com.tw -

#7.歷年碩士班甄試簡章從98學年度開始- 清華大學推甄

心得資工所推甄心得看板graduate 批踢踢實業坊; 研究所推甄面試全程實錄! ... 重要試務日程表::: 國立清華大學招生專區地址: 號位置:校本部行政大樓二樓213室、207室 ... 於 kfdlehr.pyrettablayze.com -

#8.宋書 - Google 圖書結果

時琰所遣諸軍並受節度,而以皇甫道烈、土豪柳倫,臺之所遣,順本卑微,不宜統督,唯二軍不受命 ... 四月,勉錄事參軍王起、前部賊曹參軍甄澹等五人委勉奔順,順因此出軍攻勉。 於 books.google.com.tw -

#9.112學年度碩士班甄試第一次放榜錄取名單 - 清華大學招生專區

◎考生可於111年11月10日前(以國內郵戳為憑),以通訊方式辦理成績複查之申請(請參考簡章第108頁)。 於 adms.site.nthu.edu.tw -

#10.陽明交通大學招生網站

招生六大亮點 ; 箭頭標示, 國立陽明交通大學112學年度大學申請入學招生指定項目甄試通知[112.03.30] ; 箭頭標示, 國立陽明交通大學112學年度碩士班及碩士在職專班招生複試榜 ... 於 exam.nycu.edu.tw -

#11.112清大科法所招生專區- 【乙組推甄心得分享】... - Facebook

【乙組推甄心得分享】 經歷了米塔颱風,小編還活著要來繼續向大家介紹今年碩一乙可愛的婷文~ 婷文分享了自己準備乙組推甄書審、面試的心得,大家快來看看吧! 於 www.facebook.com -

#12.應用國文 - 第 105 頁 - Google 圖書結果

使用时持楼通常鲁是在升粤考盖式如大粤、研究所推甄、申盖青人粤时寺,或是鹰徽公司行歌虑、粤校楼闇时寺,往往鲁被要求缴交一篇自傅。故自傅是面証式时持的基本育料, ... 於 books.google.com.tw -

#13.國立中山大學112學年度招生報到狀況查詢系統

... 高階碩士學程, 兩岸高階主管經營管理碩士在職專班, 碩士班考試入學, 博士班, 轉學生甄試, 金融創新產業碩士專班, 學士後醫學系, 創新半導體製造研究所碩博士班 ... 於 exam2.acad.nsysu.edu.tw -

#14.招生資訊網

... 原住民專班招生報名 · 碩士班甄試入學報名 · 碩士班考試入學報名 ... 2023-06-26 【招生公告】112學年度四技甄選入學第二階段指定項目甄試競賽及 ... 宜大簡介影片. 於 admniu.niu.edu.tw -

#15.111學年度碩、博士班甄試招生公告(含簡章下載)

國立清華大學111學年度碩、博士班甄試招生公告. 本公告下方提供簡章全文電子檔下載,不另販售紙本簡章. *****本次招生不含碩士在職專班,在職專班簡章預計11月另行 ... 於 adms.site.nthu.edu.tw -

#16.神鵰俠侶合集: 八冊合一 - Google 圖書結果

黃蓉道:「不,你如真要推讓,該當讓給前輩英雄洪老幫主。 ... 他橫劍攔在廳口,大聲道:「楊過,你欺師滅祖,已不齒於人,今日再做這等禽獸之事,怎有面目立於天地之間? 於 books.google.com.tw -

#17.推甄後考試dcard - masyaku.online

心情37 ・ 留言29 推甄和考試- 研究所板Dcard 所有看板即時熱門看板好物研究室中原大學推甄 ... 清大藝設系甲組(第二階段) 資料審查8367 面試83 4. 於 masyaku.online -

#18.考選部:研議性向測驗納入國考選才機制可行性 - Yahoo奇摩

... 性向測驗已被廣泛運用在其他國家或私部門人事決策,國家人才的甄補宜善加 ... 專業見解、委託可行性專案研究、完成初期試題研發編製、辦理預試。 於 tw.yahoo.com -

#19._ _ _ (上) - Google 圖書結果

(清)曹雪芹 高鄂/ 著. 编写在此,意欲问世传奇。据我看来,第一件,无朝代年纪可考;第二件,并无大贤大忠、理朝廷、治风俗的善政,其中只不过几个异样女子,或情或痴, ... 於 books.google.com.tw -

#20.北科研究所簡章 - bunusata.online

中央大學、政治大學、陽明交通大學、清華大學.9:00 ~ 110/12/9 17:00. ... 此外研究所推甄約在9月報名,10月開始進行書審口試,11月會放榜。 於 bunusata.online -

#21.TKB甄戰學習顧問中心-書審口面試輔導專家

大學學測個人申請,研究推甄甄試,研究所在職專班,高職升科大書審口試輔導專家. 於 www.reallygood.com.tw -

#22.國立中央大學|教務處

中大首頁 · 連絡我們 · 網站地圖 · En. 『您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態』之文字說明. ::: | 教務處. 於 pdc.adm.ncu.edu.tw -

#23.台北偉文文教機構|研究所

台北偉文補習班|理工研究所|商管研究所|大學轉學考|立即諮詢:(一)~(日)09:00-22:00 地址:台北市中正區忠孝西路一段100號5樓|☎ 電話:02-66303000|唯一指定最 ... 於 www.waywintaipei.com -

#24.111學年度碩士班甄試第二次放榜錄取名單 - 清華大學招生專區

本次放榜系所組為:數學系、物理系、天文所、化工系、動機系、工工系、奈微所、電子所,醫環系、分環所、核工所、原科院聯招、歷史所、語言所、中文系、外語系、哲學 ... 於 adms.site.nthu.edu.tw -

#25.面試現場翻譯全英文論文!|各校教授喜歡問什麼?|清大

【大學 研究所推甄 面試vlog】今天跟著我的高中同學@fan_ininder ,一起去 清華大學 的 研究所 面試,究竟教授在面試時會問出什麼問題?過程到底有多緊張? 於 www.youtube.com -

#26.111學年度碩、博士班甄試核定報名人數統計表

依據簡章P8.之規定:本校招生委員會於放榜前議決各系所(組)之錄取最低錄取標準,達最低錄取標準者,以總成績高低順序錄取至核定招生名額止為正取生,其餘為備取生, ... 於 adms.site.nthu.edu.tw -

#27.碩甄_最新公告 - 清華大學招生專區

112學年度碩士班甄試入學新生報到說明及報到常見問題Q&A 2023-03-01. 112學年度碩士班甄試第11次備取遞補名單(含報到須知) 2023-01-18. 112學年度碩士班甄試第10次備取 ... 於 adms.site.nthu.edu.tw -

#28.轉學考- 國立臺灣大學教務處

臺大首頁 · 相關連結 · 聯絡我們 · 網站導覽 ... 碩士班甄試入學 · 碩士在職專班 · 管理學院EMBA · 管理學院Global MBA · 臺大-復旦EMBA境外 ... 本地招生臺大精選課程. 於 www.aca.ntu.edu.tw -

#29.徵才資訊 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院

公告日期 用人單位 職稱 截止日期 備註 2023/06/26 用人單位護理部 職稱副管理師 截止日期 2023/07/10 網路報名 2023/06/26 用人單位健康管理中心 職稱院聘護理師 截止日期 2023/07/09 網路報名 2023/06/26 用人單位綜合診療部 職稱副技術師 截止日期 2023/07/04 網路報名 於 www.ntuh.gov.tw -

#30.國立清華大學111學年度碩、博士班甄試招生公告

統計學研究所. Menu. 回首頁 · GO清華大學 · 校景即時看 ... 國立清華大學111學年度碩、博士班甄試招生公告. 完整版簡章資料及報名注意事項,請參考本校招生專區. 於 stat.site.nthu.edu.tw -

#31.繼續留清大嗎?推甄結果大公開!分享推甄的歷程和心得

我是Youtube Vlog的創作者-芒果我是清大生,這個頻道會記錄我在 清大 大學生活中發生的 ... 我要去台大讀 研究所 了✨ 研究所推甄 分享 | MushroomWang . 於 www.youtube.com -

#32.聯合新聞網:觸動未來新識力

udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、地方、兩岸、國際、財經、數位、運動、NBA、娛樂、生活、健康、旅遊新聞,以最即時、多元的內容,滿足行動世代的需求。 於 udn.com -

#33.清大推甄系統 - Mini Racing du Centre

112學年度碩士班甄試第二梯次放榜錄取名單. Ben jij opzoek naar sex in Maasdriel En wil jij ook niet meer About Us; Cookiebeleid; Veiligheid 清 ... 於 miniracingducentre.fr -

#34.碩士班最新公告 - 清華大學招生專區

國立清華大學112學年度台北政經學院碩士班招生錄取名單(含報到須知) 2023-06-01. 112學年度碩士班考試第11次備取遞補名單(含報到須知) 2023-05-29. 於 adms.site.nthu.edu.tw -

#35.2023年錄取公告 - 海外聯合招生委員會

「個人申請」 研究所碩、博士班, 錄取名單公告, 112.03.31 ... 海外測驗地區(澳門、日、韓、新、菲、泰北、臺校、緬甸)(含自願申請臺師大僑先部), 錄取名單公告 ... 於 cmn-hant.overseas.ncnu.edu.tw -

#36.112大學交叉查榜 | 快速好用的大學申請查榜平台 - www.com.tw

全部放榜. 009 東海大學. 全部放榜. 011 國立清華大學. 全部放榜. 012 中國醫藥大學. 全部放榜. 013 國立陽明交通大學. 全部放榜. 014 淡江大學. 全部放榜. 於 www.com.tw -

#37.鱼台简史 - Google 圖書結果

地方志中以及县域内出土的明代“圣旨碑”上,也记载了明朝廷对鱼台官员“推恩父母、封妻荫子”的褒奖。在后面的章节中将对相关历史人物进行介绍。 2.明代鱼台士子的求学之路 ... 於 books.google.com.tw -

#38.高科大電機系 - 國立高雄科技大學

2023 / 05 / 05 112學年度高科大碩士班推甄/考試榜單 ... 2023 / 03 / 16 112年3月26日(星期日)高科大電機系碩士在職專班面試報到時間及注意事項,如附加檔案。 於 ee.nkust.edu.tw -

#39.【清大:教育與學習科技學系】109碩士甄試準備+面試+錄取心得

109碩士甄試告一段落了~ 這次推甄了三間,很幸運都考上了打鐵趁熱來分享一下應試心得吧 第一間放榜的108/11/07 國立清華大學教育與學習科技所行政與評 ... 於 university.1111.com.tw -

#40.台灣中油全球資訊網

... 天然氣服務專區; 國光會議廳暨一樓各場地簡介暨租借申請; 中油會議室租借申請; 檢驗分析服務─煉製研究所(嘉義); 石油地質委託服務項目 ... 中油公司人訓所. 於 www.cpc.com.tw -

#41.清大推甄系統 - pharmacie clemenceau

國立清華大學學年度碩士班招生複試錄取名單(含報到須知) 學年度碩士班考試第1次備取遞補 ... 2020清大服科所推甄面試經驗分享| by Andrew Fu | Medium. 於 pharmacieclemenceaulalonde.fr -

#42.GPA是什麼?GPA多少算高?GPA換算與留學GPA解析! - 新絲路

申請大學、研究所要多少GPA才算高? ... 大部分加拿大及美國的研究所、大學及博士申請,GPA的最低要求通常為3.0。 ... 以大學來說,台大、政大、清大、交大… 於 media.iae-taiwan.net -

#43.2023/112年研究所推甄各校簡章、榜單下載!

2023/112年研究所推甄各校簡章、榜單下載! ... 研究所推甄入學申請的時間快到了,大碩x甄戰學習顧問中心近日已陸續接到許多想要 ... 國立清華大學. 於 www.daso.com.tw -

#44.【最受歡迎大學排名】熱門公私立大學與科技大學科系排名

4, 清華大學, 逢甲大學, 高雄科大 ... 清華大學, 台灣大學, 成功大學 ... 分析是否適合考轉學考,以及未來的生涯規劃,要繼續升學推甄或考研究所? 於 www.tkblearning.com.tw -

#45.112學年度碩士班甄試第三梯次放榜錄取名單 - 清華大學招生專區

本次放榜系所組為:統計所、化學系、生醫學院、材料系、分工學程、跨領域學程、電子所、資工系、資應所、資安所、工科系、台文所、人類所、華語文學程、經濟系、科法 ... 於 adms.site.nthu.edu.tw -

#46.研究所板 - Dcard

歡迎交流研究生學習歷程、研究所入學考試、推甄題目、解答、正備取錄取分數、考取 ... 小弟最近在想專題的點子,想參考其他學校的,目前只有清大找得到,請問台大跟 ... 於 www.dcard.tw -

#47.Mobius98的微博

当事人谢女士表示,刚认识老公的时候感觉他人挺好的,很照顾人,但平常喜欢骂人。婚后2个月怀孕后就开始家暴自己,大大小小加起来有十五六次。 於 weibo.com -

#48.國立清華大學招生專區/ 招生策略中心

學士班公告 · 學士後公告 · 碩士班公告 · 碩士專班公告 · 博士班公告 · 陸生公告 · 僑外生公告 ... 於 admission.nthu.edu.tw -

#49.2018年清大服務科學所推甄心得- 心理人的UX設計- Medium

高雄醫學大學心理系班排10/55; 對使用者經驗(User Experience)有興趣,大學期間參加過幾次使用者經驗/用戶研究/服務設計的工作坊 ... 於 medium.com -

#50.造王者的旅途:孩子培養閱讀興趣,愛讀書的人無往不利 - 方格子

而且,我念清大社會所中國研究學程,讓我可以在研究所時期前往中國多次,我到訪過四川成都、武漢、南京市(印象深刻,去兩次都待兩個月)、上海市及周遭 ... 於 vocus.cc -

#51.[資管所、資安所推甄心得] 清大資安、台科資管 - TUN大學網

申請推甄學校(志願序): 1. 國立清華大學 資訊安全研究所 正取(報到) 2. 國立台灣科技大學 資訊管理研究所 甲組(科技+資安組) 備取(有備上) 於 university.1111.com.tw -

#52.清大研究所推甄 - Coda festival

【2020推甄心得】錄取師大心輔/清大心諮所- Hsin-Yi(イチ). 位置:校本部行政大樓二樓室、室. 學年度碩士班甄試入學新生報到說明及報到常見問題Q&A ... 於 codafestivalbondues.fr -

#53.2023/112清大研究所推甄-報名人數、招生人數、錄取率一次整理

2023年112學年清華大學研究所推甄入學,總計報名人數為7,531人,而招生人數約1,358人,錄取率大約為18%;其中資訊系統與應用研究所、教育心理與諮商學 ... 於 edd000036.pixnet.net -

#54.中正大學資工系 - fesalsa.online

講老實話很多大學本身不是念這些學校而且後來研究所也考不上的人才會這樣排名 ... 本身是新竹人,對電資有興趣,也以推甄四大的電資研究所為目標。 於 fesalsa.online -

#55.北科研究所簡章

中央大學、政治大學、陽明交通大學、清華大學.9:00 ~ 110/12/9 17:00. ... 此外研究所推甄約在9月報名,10月開始進行書審口試,11月會放榜。 於 indiyasa.online -

#56.112學年研究所推甄|清大推甄|各科系招生名額、錄取率統計

112 學年,各校研究所推甄在9、10 月公告簡章,接著陸續公告各校報名人數。本文為大家整理,清華大學111 學年度的報名人數及錄取率! 於 www.tkbgo.com.tw -

#57.甄試 - 清華大學招生專區

碩甄_最新公告. 碩甄_表單下載. 碩甄_常見問題. 碩甄_歷史資訊. 碩甄_最新公告. 112學年度碩士班考試第9次備取遞補名單(含報到須知) 2023-05-15. 112學年度碩士班考試 ... 於 adms.site.nthu.edu.tw -

#58.111學年度碩士班甄試第三次放榜錄取名單 - 清華大學招生專區

111學年度碩士班甄試第三次放榜錄取名單. ◎本次放榜系所組為:統計所、化學系、生科院、材料系、分工學程、跨領域學程、資工系、資應所、資安所、工科系、台文所、 ... 於 adms.site.nthu.edu.tw -

#59.增修辭源 - 第 1 卷 - 第 891 頁 - Google 圖書結果

... 議價爭購擇其出價最多者售與之以潑奏言京師如究叢集有謂之把棍者有謂经清會典] ... 日拐拒諫者塞所創製其後德華格【拐抓】招惹也〔兒女英雄傳第三十七回)【拆箱】 ... 於 books.google.com.tw -

#60.111學年度碩士班甄試第3次備取遞補名單(含報到須知)

國立清華大學111學年度碩士班甄試 入學前報到須知. (本報到須知適用對象為第3次備取遞補名單中之備取生). ※注意!甄試生於本次報到後,本校另將於111年3月寄發正式入學 ... 於 adms.site.nthu.edu.tw -

#61.清大研究所推甄

【國立清華大學科技管理研究所】清華大學科管所 · 【2020推甄心得】錄取師大心輔/清大心諮所- Hsin-Yi(イチ) · 招生訊息- National Tsing Hua University. 於 motivplus-formations.fr -

#62.國立成功大學系所新生報到系統

錄取考生報到狀況查詢113. 考試類別. 請選擇考試類別, 碩士班甄試, 碩士班, 博士班, 太空系統工程研究所, 博士班甄試, 寒假轉學甄試. 系所組. 請選擇系所組 ... 於 nbk.acad.ncku.edu.tw -

#63.碩士班甄試 - 清華大學招生專區

112學年度碩士班無複試系所(含甄試入學)首次網路開放報到日期:112.3.7上午10:00~112.3.9下午5:00止,其餘梯次開放日期請依最新公告訊息。非報到時間系統不開放,系統為24 ... 於 adms.site.nthu.edu.tw -

#64.6所台灣大學上榜世界百大!你讀的大學是企業最愛TOP10嗎?

▸最新公布的THE泰晤士世界大學排名2023,台大竟退步74名,跌出THE世界大學排名的前100名! 2023THE世界大學排名,台灣共有43所大學上榜,相較去年增加了3 ... 於 www.long-men.com.tw -

#65.(對外公開)【研究所推甄】清華大學運動科學系碩士班 - HackMD

(對外公開)【研究所推甄】清華大學運動科學系碩士班:::info **內容更新時間:++2020/10/21 (三),PM 11:47++** ::: * **整體時程** - [ 於 hackmd.io